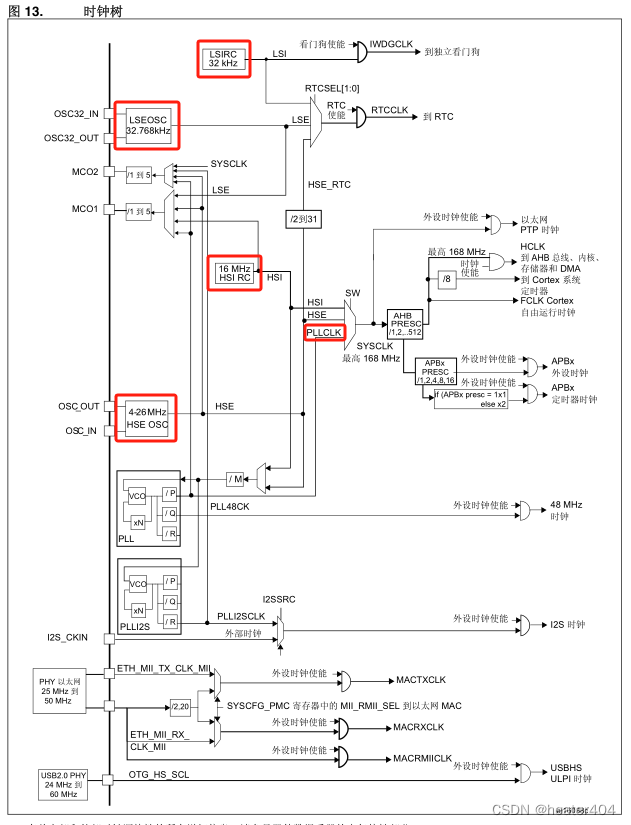

1.时钟树简介

1.1五个时钟源

-

LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为32kHz左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用。

-

LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。这个主要是RTC的时钟源。

-

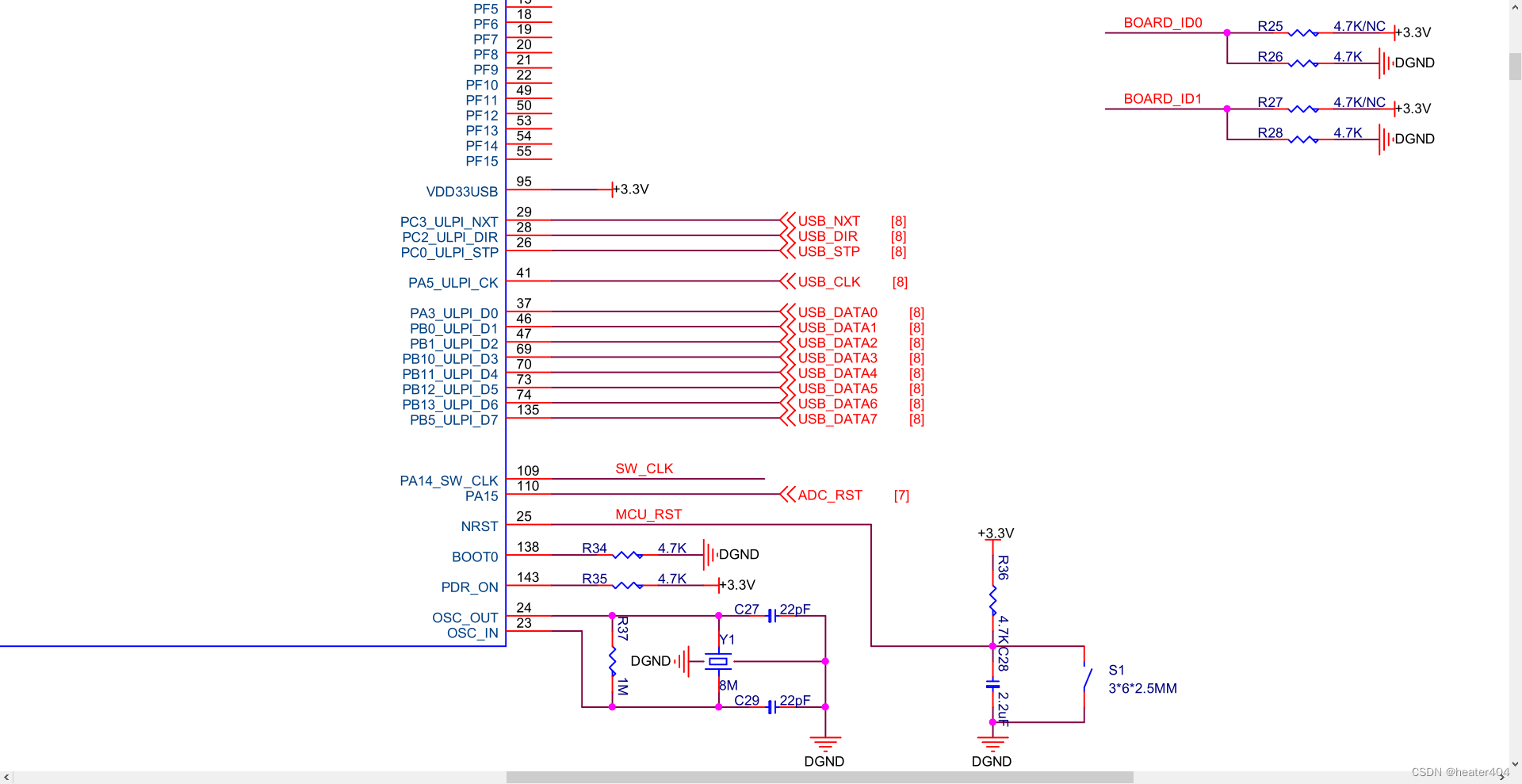

HSE是高速外部时钟,可接石英*/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~26MHz*,一般是8MHz。HSE也可以直接做为系统时钟或者PLL输入。

-

HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作PLL输入。

-

PLL为锁相环倍频输出。STM32F4有两个PLL:

1) 主PLL(PLL)由HSE或者HSI提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟。

第一个输出PLLP用于生成高速的系统时钟(最高168MHz)

第二个输出PLLQ用于生成USB OTG FS的时钟(48MHz),随机数发生器的时钟和SDIO时钟。

2)专用PLL(PLLI2S)用于生成精确时钟,从而在I2S接口实现高品质音频性能。

1.2主PLL时钟详解

主PLL时钟由HSE或者HSI提供时钟输入信号。(一般我们选择HSE)

经过一个分频系数为M(2 ~ 63)的分频器后,成为VCO的时钟输入,VCO的时钟必须在1~2M之间。

VCO输入时钟经过VCO倍频因子N倍频后,成为VCO时钟输出。

VCO输出时钟之后有三个分频因子:PLLCLK分频因子p(p可以取值2、4、6、8),USB OTG FS/RNG/SDIO时钟分频因子Q(Q可以取值4~15),分频因子R(F446才有,F407没有)。

PLL的时钟配置经过,稍微整理下可由如下公式表达:

VCOCLK_IN = PLLCLK_IN / M = HSE / 8 = 1M

VCOCLK_OUT = VCOCLK_IN * N = 1M * 336 = 336M

PLLCLK_OUT=VCOCLK_OUT/P=336/2=168M

USBCLK = VCOCLK_OUT/Q=336/7=48

简化为:

PLLCLK=HSE➗M✖N➗P PLLCLK= HSE➗M✖N➗P PLLCLK=HSE➗M✖N➗P

取HSE=8MHz,M=8,N=336,P=2,得PLLCLK=168MHz。

1.3系统时钟SYSCLK

系统时钟来源可以是:HSI、PLLCLK、HSE,具体的由时钟配置寄存器RCC_CFGR的SW位配置。 我们这里设置系统时钟:SYSCLK = PLLCLK =168M。如果系统时钟是由HSE经过PLL倍频之后的PLLCLK得到, 当HSE出现故障的时候,系统时钟会切换为HSI=16M,直到HSE恢复正常为止。如果开启了CSS(时钟安全系统)功能的话,那么可以当HSE故障时,在CSS中断里面采取补救措施,使用HSI,重新设置系统频率为168M,让系统恢复正常使用。 但这只是权宜之计,并非万全之策,最好的方法还是要采取相应的补救措施并报警,然后修复HSE。临时使用HSI只是为了把损失降低到最小,毕竟HSI较于HSE精度还是要低点。

1.4AHB总线时钟HCLK

系统时钟SYSCLK经过AHB预分频器分频之后得到时钟叫AHB总线时钟,即HCLK,分频因子可以是:[1,2,4,8,16,64,128,256,512], 具体的由时钟配置寄存器RCC_CFGR的HPRE位设置。片上大部分外设的时钟都是经过HCLK分频得到,至于AHB总线上的外设的时钟设置为多少, 得等到我们使用该外设的时候才设置,我们这里只需粗线条的设置好APB的时钟即可。我们这里设置为1分频,即HCLK=SYSCLK=168M。

1.5APB2总线时钟PCLK2

APB2总线时钟PCLK2由HCLK经过高速APB2预分频器得到,分频因子可以是:[1,2,4,8,16],具体由时钟配置寄存器RCC_CFGR的PPRE2位设置。 PCLK2属于高速的总线时钟,片上高速的外设就挂载到这条总线上,比如全部的GPIO、USART1、SPI1等。至于APB2总线上的外设的时钟设置为多少, 得等到我们使用该外设的时候才设置,我们这里只需粗线条的设置好APB2的时钟即可。我们这里设置为2分频,即PCLK2 = HCLK /2= 84M。

1.6APB1总线时钟PCLK1

APB1总线时钟PCLK1由HCLK经过低速APB预分频器得到,分频因子可以是:[1,2,4,8,16],具体由时钟配置寄存器RCC_CFGR的PPRE1位设置。 PCLK1属于低速的总线时钟,最高为42M,片上低速的外设就挂载到这条总线上,比如USART2/3/4/5、SPI2/3,I2C1/2等。至于APB1总线上的外设的时钟设置为多少, 得等到我们使用该外设的时候才设置,我们这里只需粗线条的设置好APB1的时钟即可。我们这里设置为4分频,即PCLK1= HCLK/4 = 42M。

1.7RTC时钟

RTCCLK 时钟源可以是 HSE 1 MHz( HSE 由一个可编程的预分频器分频)、 LSE 或者 LSI时钟。 选择方式是编程 RCC 备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 RTCSEL[1:0] 位和 RCC时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 RTCPRE[4:0]位。 所做的选择只能通过复位备份域的方式修改。我们通常的做法是由LSE给RTC提供时钟,大小为32.768KHZ。LSE由外接的晶体谐振器产生, 所配的谐振电容精度要求高,不然很容易不起震。

1.8独立看门狗时钟

独立看门狗时钟由内部的低速时钟LSI提供,大小为32KHZ。

1.9I2S时钟

I2S时钟可由外部的时钟引脚I2S_CKIN输入,也可由专用的PLLI2SCLK提供,具体的由RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR)的I2SSCR位配置。 一般我们都是使用专用PLLI2SCLK提供。

2.0PHY以太网时钟

F407要想实现以太网功能,除了有本身内置的MAC之外,还需要外接一个PHY芯片,常见的PHY芯片有DP83848和LAN8720, 其中DP83848支持MII和RMII接口,LAN8720只支持RMII接口。 使用RMII接口的好处是使用的IO减少了一半,速度还是跟MII接口一样。当使用RMII接口时,PHY芯片只需输出一路时钟给MCU即可, 如果是MII接口,PHY芯片则需要提供两路时钟给MCU。

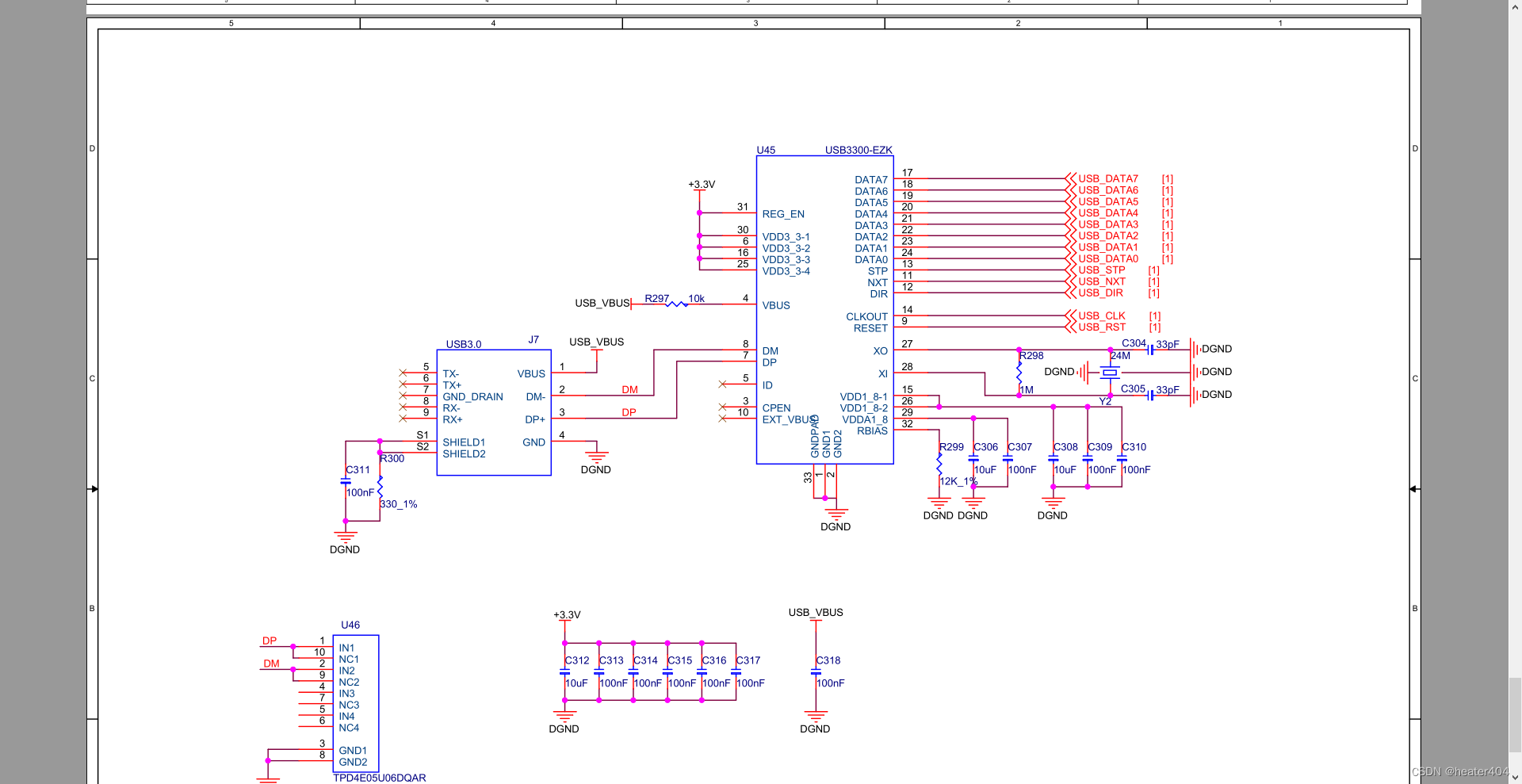

2.1USB PHY 时钟

F407的USB没有集成PHY,要想实现USB高速传输的话,必须外置USB PHY芯片,常用的芯片是USB3300。当外接USB PHY芯片时,PHY芯片需要给MCU提供一个时钟。

2.2MCO时钟输出

MCO是microcontroller clock output的缩写,是微控制器时钟输出引脚,主要作用是可以对外提供时钟,相当于一个有源晶振。 F407中有两个MCO,由PA8/PC9复用所得。MCO1所需的时钟源通过 RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 MCO1PRE[2:0] 和MCO1[1:0]位选择。 MCO2所需的时钟源通过 RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 MCO2PRE[2:0] 和 MCO2位选择。有关MCO的IO、时钟选择和输出速率的具体信息如下表所示:

| 时钟输出 | IO | 时钟来源 | 最大输出速率 |

|---|---|---|---|

| MCO1 | PA8 | HSI、LSE、HSE、PLLCLK | 100M |

| MCO2 | PC9 | HSE、PLLCLK、SYSCLK、PLLI2SCLK | 100M |

2.使用标准库配置系统时钟

2.1分析SystemInit()函数

如果我们使用库函数编程,当程序来到main函数之前,启动文件:startup_stm32f40xxx.s已经调用SystemInit()函数把系统时钟初始化成168MHZ, SystemInit()在库文件:system_stm32f4xx.c中定义。那它是使用哪种方式配置系统时钟的呢?我们看看源码一探究竟。

已删除未编译的代码

/**

* @brief Setup the microcontroller system

* Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the

* SystemFrequency variable.

* @param None

* @retval None

*/

void SystemInit(void)

{

/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/

/* Set HSION bit */ //打开HSI

RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;

/* Reset CFGR register */ //清除一些参数

RCC->CFGR = 0x00000000;

/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ //关闭HSE CSS PLL

RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;

/* Reset PLLCFGR register */ //清楚关于PLL的参数

RCC->PLLCFGR = 0x24003010;

/* Reset HSEBYP bit */ //关闭HSE 时钟旁路

RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;

/* Disable all interrupts */ //关闭所有中断标志

RCC->CIR = 0x00000000;

/* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

2754

2754

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?