目录

一、蓝牙进化史:从初露锋芒到 3.0 的突破

蓝牙技术的起源可以追溯到 1994 年,当时爱立信公司为了开发一种低功耗、低成本的无线连接技术,以实现电子设备间的无线通信,从而启动了相关研究项目。1998 年,爱立信联合诺基亚、IBM、英特尔和东芝等公司成立了蓝牙技术联盟(SIG) ,旨在推动蓝牙技术的标准化和广泛应用,自此蓝牙技术开始踏上了它的发展征程。

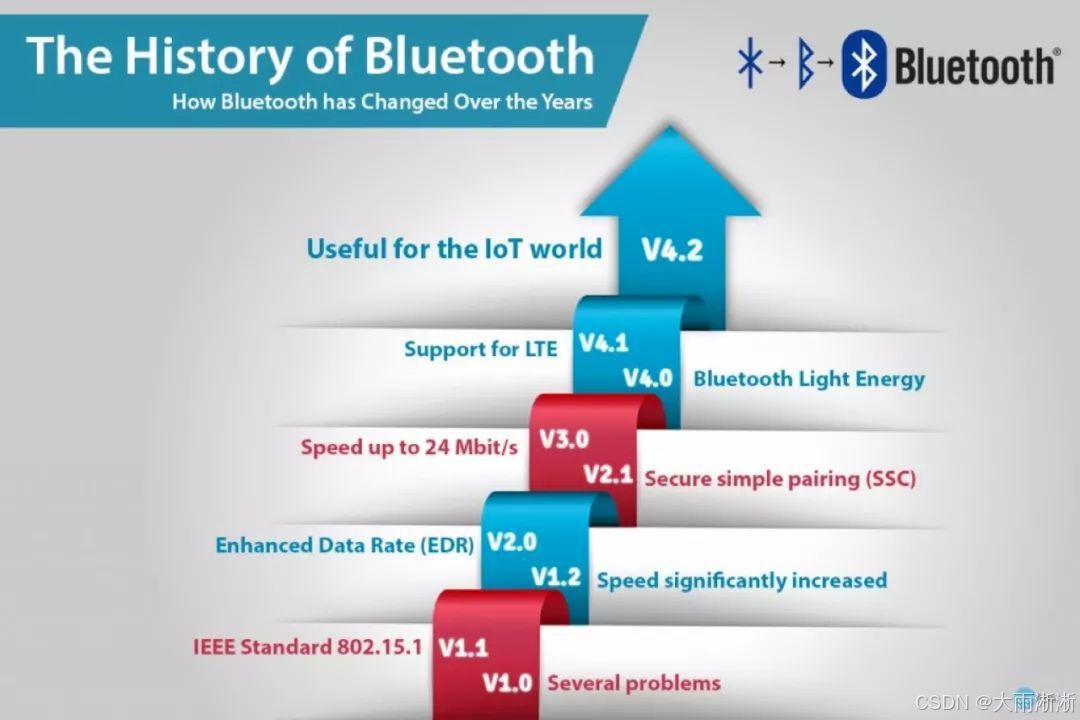

1999 年,首个蓝牙标准 1.0 发布,标志着蓝牙技术正式进入商用阶段。蓝牙 1.0 支持短距离无线数据传输,使用 2.4GHz 频段,传输速度最大为 1Mbps(实际最大约 723.2kbps ),距离最大 10 米 。虽然初期的蓝牙技术存在一些兼容性问题,设备成本也较高,但它为后续的发展奠定了基础,让人们看到了无线连接的潜力,例如无线耳机、无线鼠标等产品开始逐渐进入市场。

随后,蓝牙技术不断演进。2004 年发布的蓝牙 2.0 引入了增强数据速率(EDR)技术,将传输速度提高到 3Mbps ,并且降低了功耗,使得蓝牙设备的性能得到显著提升,稳定性也更好。这一版本的蓝牙开始广泛应用于手机、电脑、打印机、游戏控制器等设备,大大拓展了蓝牙的应用范围,比如可以实现手机与电脑之间更快速的数据传输,或者用蓝牙连接打印机进行文件打印。2007 年发布的蓝牙 2.1,进一步改善了装置配对流程,新增了 Sniff Subrating 省电功能,开始支持全双工通信模式,让蓝牙设备在使用体验和功耗管理上都有了进步。

而到了 2009 年,蓝牙 3.0 的发布则带来了更为重大的突破。蓝牙 3.0 新增了可选技术 High Speed,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频,通过调用 802.11 WiFi 用于实现高速数据传输,传输率高达 24Mbps ,是蓝牙 2.0 的 8 倍。这一突破使得蓝牙在数据传输方面有了质的飞跃,能够轻松实现录像机至高清电视、PC 至 PMP、UMPC 至打印机之间的大文件资料传输 。同时,在功耗方面引入了 EPC 增强电源控制技术,再结合 802.11,实际空闲功耗明显降低,解决了蓝牙设备长期以来待机耗电的问题。

二、蓝牙 3.0:技术革新大揭秘

蓝牙 3.0 之所以能在蓝牙发展历程中留下浓墨重彩的一笔,关键在于其引入的一系列突破性技术,这些技术从根本上提升了蓝牙的性能和实用性。

(一)核心技术 AMP

蓝牙 3.0 的核心技术是 “Generic Alternate MAC/PHY(AMP)” ,这是一种前所未有的交替射频技术。它允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频,为蓝牙设备的高效运行奠定了基础。在实际应用中,比如在一个同时具备蓝牙和 Wi-Fi 功能的设备里,当需要进行小数据量的短距离传输,如传输一些设备配置信息时,设备可以选择标准蓝牙射频,因为蓝牙在短距离、低功耗的数据传输场景下具有优势;而当需要传输大量数据,像从电脑向智能电视传输高清视频文件时,AMP 技术就能让设备调用 802.11 Wi-Fi 射频,利用 Wi-Fi 的高速传输特性,实现快速的数据传输 ,大大提高了传输效率。

(二)传输速度飙升

蓝牙 3.0 通过集成 802.11 协议适应层(PAL),实现了数据传输速率的飞跃,最高可达 24Mbps,这一速度是蓝牙 2.0 的 8 倍。在蓝牙 2.0 时代,受限于传输速度,从手机向电脑传输一个 100MB 的文件可能需要几分钟甚至更长时间,过程漫长且耗时。而蓝牙 3.0 凭借其高速传输能力,同样大小的文件传输时间可以缩短至几十秒。在高清视频传输方面,蓝牙

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?