文化差异化的数字游戏化学习比较框架

1. 引言

近年来,教育领域的技术相关研究势头不断增强。大多数相关研究并非聚焦于技术本身,而是关注更广泛的领域,包括组织、社会学、课程和教学范式(Ma 等,2014)。这一点在比较教育领域或子领域也同样适用(Park,2015)。

关于教育技术的比较研究往往着眼于上述更广泛的问题和视角。然而,以涵盖多种方法和理念的技术中介教学创新为重点的比较教育研究却相对较少(Law,2007)。本文旨在弥补这一研究空白,以文化作为比较教育分析的主要单位(Bray 等,2007),但将其置于一种特定的技术中介学习情境中,即基于数字游戏的学习(DGBL)。

基于数字游戏的学习(DGBL)被认为具有诸多益处,例如提供可及性强、灵活且个性化的教育,能够通过多感官刺激激发学习者的学习动机(巴特森和芬伯格,2006;基利,2005;罗伯逊和豪厄尔斯,2008;汤姆森,2010;范·艾克,2006)。基于数字游戏的学习中的“游戏”元素旨在为学习者提供一种掌控感,使其在获取知识的过程中获得独特的个人体验,并创造促进有效学习的催化环境(道和琼斯,1999;莱文,1996;斯奎尔和詹金斯,2003)。然而,基于数字游戏的学习对教育的重要意义并不在于游戏本身,而在于发展,这种发展始终发生在社会背景中,例如儿童在游戏过程中进行交流与合作(贝特森,2006;维果茨基等,1962)。

尽管关于基于数字游戏的学习(DGBL)的研究显著增加,但文化与文化研究在这一研究趋势的主题领域中却 largely 缺失(黄和吴,2012;蔡和范,2013)。这可能是因为 DGBL 研究通常通过技术界面、课程内容、教学法以及所获得的知识等变量来衡量其教育效应量。当研究中涉及文化与 DGBL 的关系时,这些研究多强调计算机/在线游戏创造新型学习文化的潜力(Kiili, 2005);文化作为可由教师/机器传递给学习者的要素(内维尔等,2009);或 DGBL 文化内容的伦理维度(穆罕默德和莫汉,2011)。然而,关于学习者自身文化传统如何影响其 DGBL 体验与选择的研究仍十分有限。

为弥补这一研究空白,本项研究探讨了不同文化背景的学习者如何决定其基于数字游戏的学习体验和偏好。研究问题如下:

研究问题1:学习者的文化背景对基于数字游戏的学习有何影响?

研究问题2:创建满足文化敏感需求和偏好的文化差异化基于数字游戏的学习的主要参数是什么?

假设是,东西方学习者可能因其文化差异而不同,这种差异反过来可能会影响基于数字游戏的学习(DGBL)中的学习效果。“东亚人”和“西方人”这两个术语表示跨文化研究中常见的类别,其考虑了以下因素:

- 世界观 ——东方人整体地将世界视为一个充满相互关系的整体领域,而西方人则分析性地将其视为由个别物体组成的集合(尼斯贝特和宫本,2005)。东方学生更关注社会关系和背景因素,而西方学生则更倾向于关注前景中的物体,并将其他部分视为次要的、离散且类别上相关性较低的事物(宫本等,2006)。

- 认知过程 ——在面对新问题或事件时,东方学生更多地询问“如何”,而西方学生更频繁地询问“为什么”(尼斯贝特,2003)。

- 可控性 ——在新情境或任务中,西方学生比东方学生更强烈地感受到控制的需要(季等,2000)。

- 复杂性与简洁性 ——西方学生偏好简洁,而东方学生则倾向于认为事物比第一眼所见更为复杂(彭和尼斯贝特,1999)。

第2节介绍了用于汉语学习的两款基于数字游戏的学习数字游戏的设计。第3节和第4节报告了在通过成人学习者对这两款基于数字游戏的学习数字游戏进行评估后,有关其方法论和有效性的研究结果。

本研究是基于一个即将开展的更大规模研究项目之前的试点试验。试点研究不仅被视为研究人员完善后续全面试验计划的机会,而且在某些条件下,其本身也足以作为发表成果的充分材料(贝克尔,2008;康等人,2010)。我们认为,涉及全新教学用数字游戏开发的基于数字游戏的学习研究,例如本研究,符合此类条件。

2. 方法论

2.1 研究目的

本研究旨在更好地理解 DGBL 与文化之间这一较少被探讨的联系。我们比较了学习者的文化背景可能如何以及在哪些方面影响他们的选择和体验。除了直接观察外,我们还通过小组访谈收集了学生的反馈。

2.2 方法选择

通过小组访谈了解学生对两款数字游戏的看法,并探究影响学习者词汇习得的因素。该访谈考察了文化如何以及在哪些方面影响学习体验。

2.3 参与者

试点试验的参与者包括四名将汉语普通话作为第二语言学习的学生。在这些参与者中,山姆和彼得(化名)来自法国。另外两名参与者是来自日本的艾玛和来自印度的特蕾莎。这四名参与者均为年轻人。除了性别和年龄差异外,他们在中文词汇知识水平方面具有可比性。

2.4 程序

本研究涉及四个程序:干预前评估、干预(玩数字游戏1(DG1)和数字游戏2(DG2))、干预后评估和小组访谈。

2.4.1 干预前评估

所有学习者被要求在十分钟内回答五道填空题和五道选择题。题目基于数字游戏中的词汇,总分为100分。此次评估的目的是了解学生在干预前的知识水平。为确保该评估不会影响干预后评估,未向学生提供任何反馈或分数,也未告知他们将进行后续评估,以避免学生对评估中的词汇给予过多关注。

2.4.2 干预

在每个环节开始时,会对两款游戏进行五分钟介绍。随后,词汇以不同形式和难度呈现给学习者,以确保对词汇的多次接触。在此介绍之后,学习者可选择开始正式游戏。此过程完全由学习者自主决定,他们也拥有时间控制权,不会被强制退出,而这种情况常出现在竞技类网络游戏中。参与者有 15–20 分钟的时间逐一熟悉和探索这两款游戏。整个学习过程受到监控,以确保学生专注于指定的游戏而不受干扰。

2.4.3 干预后评估

为学习者准备了两张词汇评估表。在完成一个数字游戏后,他们需要填写相应的评估表。接着,他们进入另一个数字游戏,并在完成后填写对应的词汇评估表。两次评估所涵盖的词汇是这两个游戏中出现的词汇,且在难度上属于相同的熟练程度。同样,后续评估中的词汇与前测中的词汇难度水平相当。然而,为了确保工具的可靠性,后续评估的内容及问题顺序与前测有所不同。

2.4.4 小组访谈

在参与干预及干预后的评估后,所有学习者均被邀请参加小组访谈(参见附录2),以获取他们对两款数字游戏的主观感受,并了解文化是否影响了他们对基于数字游戏的学习工具的偏好。访谈持续约60分钟,整个过程以书面和音频格式记录。访谈中提出了开放式问题,旨在识别数字游戏中吸引学习者注意的具体元素,以及东西方学习者在选择游戏类型时是否存在差异。访谈涵盖的问题包括:“你认为哪款游戏对你更具吸引力?”、“你为什么这么认为?”、“你喜欢这款游戏中的哪些元素?”以及“你认为这款游戏在词汇积累方面有哪些帮助?”。

小组访谈被逐字转录,并采用内容分析法来探讨学生对两款数字游戏的态度。在不同类型的内容分析方法中,即“语用内容分析”、“语义内容分析”和“符号载体分析”(贾尼斯,1965),我们采用了旨在根据符号的意义对其进行分类的语义内容分析(克里彭多夫,2004),以解释学生对两款在线数字游戏的看法。

2.5 局限性

本研究主要报告了基于数字游戏的学习工具设计与开发的比较理论框架的构建。因此,本研究存在一些局限性。第一个也是最明显的局限性是,学习工具的评估仅通过少数参与者进行,因此本研究的评估部分不具备可推广性。从一开始,定量/统计显著性就不是本研究的目标。其次,一些内在因素,如参与者的个性、能力以及玩数字游戏的经验,也可能影响了研究结果。因此,无法断言本研究的研究结果完全源于文化差异。然而,希望我们即将开展的主要研究能够弥补这些盲点。

3. 两款数字游戏的设计

本研究构思、设计、制作并评估了两款相对简单的数字游戏。本节报告了其设计与创建背后的原理。该原理将结合以下因素进行详细说明:学习理论、游戏类型和功能设计。

3.1 学习理论

第二语言习得(SLA)理论可分为两大主流(彼得森,2013)。认知理论强调学习者及其个体心理过程的重要性(Kasper,1997;Long,1990),而情境学习理论则关注语境要素(福斯特,1998;拉福德,2007),例如社会语境(阿特金森,2002;尊格勒和米勒,2006)和情境学习(斯温和德特斯,2007)。

DG1 的设计基于前文所述的东方文化心理学的关键特征。DG1 的设计遵循了情境学习理论。DG2 则基于西方文化心理学范式,并通过强调前景对象的作用,有意与认知理论保持一致(表一)。

| 心理学 | 学习理论 |

|---|---|

| 数字游戏1 | 东方心理学思想 情境学习理论 |

| 数字游戏2 | 西方心理学思想 认知理论 |

表 I. 学习理论的原理

3.2 数字游戏类型

接下来,我们确定了适合 DG1 和 DG2 的游戏类型。根据文献,数字游戏在计算机辅助语言学习(CALL)中的应用可以分为多种类型,即文本处理、基于文本的冒险、模拟、第一人称射击、三维冒险、大型多人在线角色扮演游戏、多用户虚拟环境、体育与节奏(彼得森,2013)。我们认为文本处理最适合我们的研究,因为这类游戏主要涉及词汇,因此在早期的 CALL 研究中受到青睐(约翰斯和李迅,1999)。

两款数字游戏均根据上述要求设计,以中文词汇(表意文字)的文本处理形式呈现。DG1 较为简单直接,玩家需要通过输入或从给定选项中选择来补全缺失的词汇;而在 DG2 中,玩家可以拖动并放置打乱顺序的英文单词和汉字,并将其与对应的词汇进行匹配(表二)。

| 心理学 | 游戏类型 |

|---|---|

| 数字游戏1 | 东方心理学思想 文本处理 |

| 数字游戏2 | 西方心理学思想 文本处理 |

表 II. 游戏类型的原理

3.3 功能设计原则

这两款数字游戏的功能设计更为复杂,涉及技术、教育和内容方面。两款数字游戏在前两个方面具有相似的规则和功能,但在内容方面有所不同。具体见表 III。

3.3.1 技术原则

一个好的数字游戏最好采用用户友好型动画形式,并具备交互功能,因此暂停、重复和提示提供等功能都至关重要(伍德,2001;袁和苏,1999)。DG1 和 DG2 在我们能力范围内被设计得尽可能用户友好,具备暂停、重复和提示功能,以便用户可以根据自己的兴趣以及游戏过程中的情况停止或切换游戏方向。

3.3.2 教育原则

在教育成果的评价标准方面,朱莉·伍德(2001)提出了几项对词汇学习尤为重要的原则:游戏应提供对学习对象的深度处理和多次接触。DG1 和 DG2 遵循了这些原则,使学习者能够反复探索并接触汉字及其对应的发音。

3.3.3 内容设计原则

数字游戏类别多种多样,具有不同的内容特征和基本区分特征(彼得森,2013)。克劳福德(1984)认为,数字游戏有四个关键特性,即表示、交互、冲突和安全性。这四种特性的结合将形成一个高度吸引人的学习环境。沃尔夫和佩隆(2003)提出,动态图形、界面、玩家活动以及算法是所有类型数字游戏的基本要素。普伦斯基(2001a)指出,规则、目标、结果/反馈、挑战/冲突、交互以及故事的表示是实现有效学习的关键内容。

我们整合了上述的观点:规则、目标、界面、表示、挑战和结果:

- 规则 :基于规则的系统对于游戏至关重要,游戏通常被视作一种“具有挑战性的活动”,应当由规则指导并以目标为导向(尤尔,2005)。DG1 和 DG2 的规则相似,尽管它们在视觉呈现上存在差异。

- 目标与结果 :目标可能是基于数字游戏的学习中最关键的动机因素。特定的目标可以通过提供游戏过程的反馈来提高参与度。以目标为导向的结果可以通过多种方式体现,包括分数、图形以及胜负(Prensky,2001a)。根据前文讨论的跨文化假设,DG2 的结果由分数定义(学习者在正确填写缺失的词语时得分,错误则扣分),而 DG1 不产生分数,从而使学习者摆脱“获取分数”的压力。

- 挑战 :这两款数字游戏中都存在不同程度的挑战。如果学习者完成了基础级别,即补全缺失的词语或将正确的英文词汇与对应的中文词语匹配,他们将进入最终阶段,此时所有物品都会随机混合。

- 表示 :数字游戏的表示被描述为反映和呈现现实的子类的一种形式(Crawford,1984)。DG1 展示了一个场景,该场景表示自然界中一个带有相互关联物体的瞬间/场景。DG1 中的表示旨在为学习者提供一个情境学习环境。

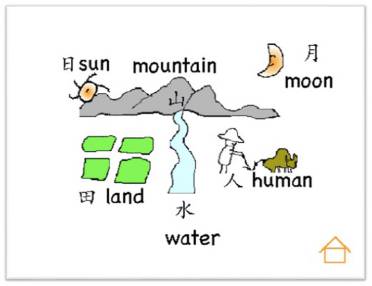

- 界面 :DG1 的界面设计基于东方学习者的文化心理学。学习对象以相互关联的方式进行布置。该游戏界面为学习者提供了学习对象之间关系的整体视角(见图1)。

DG2 的界面根据西方学习者的文化心理学设计。学习对象被分门别类地放置,没有上下文联系。DG2 简单干净的界面为学习者提供了可控性的体验(见图2)。

| 技术方面 | 教育方面 | 内容方面 |

|---|---|---|

| 声音 交互 用户友好性 暂停 重复 提示 | 深度处理 多次接触 | 规则 目标 结果 挑战 表示 界面 |

| 数字游戏1 | ||

| 数字游戏2 |

表 III. 功能设计的原理

4. 结果与讨论

4.1 干预前后的知识水平

为了了解在线游戏学习前后中文词汇知识是否存在差异,对干预前和干预后的评估结果进行了比较。平均分从0.40显著提高到0.80,这表明在线数字游戏有助于学生的词汇习得。相比之下,在干预后评估中,东方学习者与西方学习者的成绩之间没有明显差异,这表明这两种不同的游戏对东西方学习者几乎同样有效。

4.2 小组访谈

在谈论 DG1 时,最常使用的词汇是“和谐”、“有趣”和“团结”,而对 DG2 最常表达的描述词则是“简单”和“清晰”。东方学习者与西方学习者在阐述他们对这两款数字游戏的看法时没有差异。总体来看,东西方学习者似乎对这两种不同类型的数字游戏有着相似的感受。

语用内容分析也被用于梳理可能影响东西方学习者偏好的因素。语用内容分析旨在根据因果关系对符号进行分类(克里彭多夫,2004)。西方学生讨论的一个因素是简洁且分类明确的界面,这或许促使他们更倾向于 DG2。其中一位学生表示:“该界面对于学习者来说非常清晰。每个项目都被分门别类,使我更容易选择我想学习的内容”(引自2014年7月27日对彼得的访谈)。东方学习者则更青睐 DG1 所提供的情境化学习:“这款游戏为我提供了所有项目的一个整体视角,使我能够在宏观背景下更容易地理解和记忆单个词汇”(引自2014年7月20日对艾玛的访谈)。

4.3 游戏化语言学习设计

我们关于基于数字游戏的学习(DGBL)的研究假设是,个人文化和集体文化显著影响人们在技术选择和技术中介学习方面的偏好,因此在设计教育性数字游戏时应考虑这些因素。我们的试点试验结果表明,用户的个人文化会影响其对基于数字游戏的学习工具的感知,从而也影响其偏好。创建文化友好的游戏化语言教学工具的一些关键方面如下:

- 基于数字游戏的学习的主要目的是学习,因此基于数字游戏的学习工具应重点关注认知发展;

- 在设计基于数字游戏的学习时,关键在于从众多可选的游戏类型中选择最合适的类型。这一选择在很大程度上取决于学习主题和目标;

- 基于数字游戏的学习的技术特性,如音频反馈和交互,应考虑其教育的根本使命。因此,在不忽视技术(特征决定)原则的同时,应特别关注课程内容和教育原则。

关于学习游戏在第二语言习得(SLA)中的有效性的研究,即本文所处的背景,其结论存在较大分歧。一方面,已有研究报道基于数字游戏的学习(DGBL)有助于学习者的社会性发展,例如沟通技能和社会互动能力(蔡等人,2012;叶等人,2011)。另一方面,也有研究指出,基于游戏的第二语言词汇学习在无游戏条件下的效应量反而大于使用游戏的情况(邱,2013;邱等人,2012)。一种可能的解释是,邱及其合作者的研究背景为亚洲地区的英语作为外语的学习环境。此外,他们研究中所使用的基于数字游戏的学习工具可能未能充分考虑亚洲用户的文化差异。

5. 结论

人们常常认为,当代数字原住民的思维方式有所不同。大量教育技术领域的研究表明,新一代的技术使用者在思维方式上存在差异。用户构成或源自一种独特文化(贝内特等人,2008;普伦斯基,2001b)。如果仅凭这些说法成立,那么基于数字游戏的学习工具的设计应完全基于隐性文化的出现。由于存在不同类型的数字游戏,以及学习者的不同文化背景,那种认为数字游戏对文化具有单向流动影响的观点可能会受到批评,因为并不存在一种适用于所有社会和文化背景的最佳基于数字游戏的学习模型。

本文提出了一种反向研究框架,从相反的方向探讨同一现象,即用户的文化可能显著影响其在基于数字游戏的学习中的参与度。本研究的意义在于为一条较少被探索的路径——从学习者的文化背景到基于数字游戏的学习体验和偏好——构建了一个研究框架。目标是提出一种批判性视角来审视基于数字游戏的学习,同时详细阐述基于数字游戏的学习工具创建的技术方面。

尽管在基于数字游戏的学习早期实施中,东西方学习者的学习成果没有差异,但他们在基于数字游戏的学习中的偏好存在差异。东方学习者更喜欢包含社会线索和情境因素的数字游戏类型,而西方学习者则更倾向于设计简洁、目标导向型学习游戏,在其中他们可以拥有控制权或自主性。可以认为,在选择基于数字游戏的学习工具时,除了文化因素外,还应考虑学习者的个性和能力。

这一全新且具有前瞻性的基于数字游戏的学习设计比较框架,还旨在为来自产业界和政府的基于数字游戏的学习设计者提供帮助,这些设计者通常缺乏优质学习材料,而非缺乏理想化计划和资金。因此,本研究的意义在于通过开发两款游戏并由用户—学习者进行评估,为基于数字游戏的学习设计的替代框架知识体系做出贡献。

1436

1436

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?