注:本文为“丁玖教授谈数学”相关合辑。

略作重排,未校,未去重。如有内容异常,请看原文。

丁玖:从我的数学人生看怎样学习数学

丁玖 和乐数学 2019 年 02 月 14 日 09:09

我在中国拿到了南京大学的硕士学位,后来留学美国密歇根州立大学,1990 年获得博士学位。一眨眼,我已在美国一所大学的数学系任教 28 年了。

我上学较早,14 周岁高中毕业,先后在 3 个工厂当过 5 年工人。我很荣幸成为了 77 级南京大学数学系新生中的一员,当年数学系的高考均分与天文系并列全校第一,这得益于我进厂学徒前,在 3 个月内从头到尾精读完 “文革” 前高中 3 年的 18 本数理化课本。可以说,我很早就经历了自学和无师自通的实践,知道怎样读书、懂得掌握概念是学通数学的不二法门。

进大学后,在全班强手如林且人人苦读的氛围中,我循序渐进,稳打稳扎,配合数学与人文课内课外书籍的大量阅读,在本科毕业时真正爱上了数学,走上了职业数学家的康庄大道。今年已经 60 周岁的我,自认为对怎样读书,尤其对怎样读好数学有些心得体会,甚至有过深入思考。

一 因热爱而专注

理工科的大学生都要修高等数学的基础课,如微积分和线性代数。这些数学课程通常难于一般工程学科的专业课,因此很多人学得颇为吃力,希望有捷径可走。事实上,根本没有读好数学的 “灵丹妙药”,如果有的话,数学家的子女肯定都是数学家了,因为父辈会将这些妙方传给后代。但很显然,大部分数学家的子女长大后都干其他行当去了。

即便如此,对 “怎样学习” 这一难题总会有一些相对行之有效的行动准则。在我读大学本科的年代,班里那些会念书的聪明同学就掌握了这些有效的准则。我自己也积累了很多可以与人交流的学习经验。对于年轻学子,了解这些有用的学习方法并且实践之,可能会显著提高读书的效率,并大大增强不畏困难的勇气。

在谈论 “怎样学习” 这个话题时,我们不应忘记一个前提条件,就是学习的动力来自对所学科目的热爱。这种出自兴趣的热爱往往被自己的天赋之才所点燃。那么,如同在数学上常做的那样,我们先给出一组假设,然后再来探讨怎样学好数学。这里所指的数学并非仅指数学系学生要修的那些数学,它包括大学课程里开设的任何 “高等的数学”。

我们的假设是:学生已经建立起对所学科目的感情,即学习的兴趣已经不成问题,并且该学生愿意勤奋学习。他或她是否天赋极高或智力平平,我们并不在意。在理想的状态下,我们想知道的是怎样事半功倍地学好这门学科。

首先要强调的是:学习的第一要素为专注。很难想象一个注意力高度不集中的人会念好书。有的人天生就有在热闹场所也能静心读书的本领,但另一些人即便在静谧无声的环境中也难以埋首书本。他们像身体中铅元素含量超标的儿童,患有多动症,刚看了几秒书,就开始东张西望,坐立不安。这样的人,如果改不了动来动去的读书姿势,最好不要进数学系,免得遭受《数学分析》中极限语言的痛苦折磨。须知,深奥的极限理论非凝眸定力一字一句地琢磨,不能深刻领会其精神实质,顶多是云里雾里的一知半解,似懂非懂。我想指出的是,专注者看书一小时的效果,抵得上精神涣散者 5 个小时的智力劳动。如果真想学好数学,注意力较差的人必须下定决心排除万难,先学会 “专注” 这门童子功。

怎样才能掌握这门功夫呢?京剧大师梅兰芳先生出名前,曾苦练眼功。他小时候两眼稍有近视,导致眼神不能外露,偶尔迎风还会流泪,眼珠转动也不灵活,这对于一个演员来说是个致命伤。拜师时,老师讨厌他的一双 “死鱼眼睛” 而不肯教他。这就像学数学者先患了多动症一样。但是眼神先天不足的梅兰芳不灰心,通过驯养鸽子练眼功。他的眼光始终盯住蓝天中翱翔的鸽群,眼珠也随着空中盘旋的鸽子左右转动。久而久之,春夏秋冬,他最终练就了舞台上一个个女性角色顾盼有神、熠熠生辉的双眼。

举一反三,我们便可以开出医治 “专注缺乏症” 的一剂良方:到人多嘈杂的场所去读书。如果你不喜欢走出户外训练自己,也可以打开电视机,选择一个特别有趣的节目,调高音量,然后坐在电视机前看书,努力不让自己抬起头来看电视。刚开始时,你大概被身边晃动的人群、高分贝的 “混合唱” 或屏幕里动人心弦的表演搅得心烦意乱,进不了书的世界。但是,只要你强迫自己目光如炬地注视眼前的铅字,无视他人他物,达到天塌下来也无所畏惧的境界,你的注意力就会稳步上升。用不了几次,你的专注能力就会冲上 90 分的高度。如果这样,祝贺你已经具有了学好数学的一个必备条件。

二 掌握概念

我在长期的读书经历中,体会出学好数学最重要的法宝,就是对概念的精通。其实这也是数学学得透彻的人的共性。数学以公理和公设为前提,以定义为先导,以逻辑为工具,逐步推演出紧紧围绕在被定义概念周围的各种命题。在这个过程中,推理的艺术笼罩一切。而我们看懂定理证明的一切本领,来源于中学所学的欧几里得几何。

数学命题的内容不外乎是关于某个概念的性质,或与其他概念的关系。命题表述中的所有概念都必须被定义。故在它们的证明中,所涉及的概念无处不在。因此一遇到某个概念,脑海里就应浮现出关于它的清晰图像。比如说,微分学里有个简单的命题:若函数在一个点的导数存在,则函数在该点是连续的。它的几何直观性是显然的:若函数的图像在一点有切线,则函数的图像在这一点无间断。在这个命题当中,有三个数学概念,其中 “函数” 是中学里就学过的老概念。其他两个概念,即 “连续” 和 “导数”,则是在微分学中先后被引进的。所以在证明这个命题时,一定要对这两个概念的定义了然于胸。如果连导数的定义还停留在模模糊糊的状态,或者根本还没有弄懂 “连续” 究竟意味着什么,怎么能从一个函数的可导性推演出它的连续性呢?

既然概念如此重要,为什么很多学生并不把它放在眼里呢?原因之一是,对于他们而言,背诵定义比理解定义更容易、更轻松。背诵是机械性行为,而理解则需要投入思考。好的教科书中的数学定义,描述得非常清楚,也很节约,即没有任何废话,每个字都有用。要完全理解复杂定义的内涵并非易事,需要不停地苦思冥想,绞尽脑汁。检验自己是否真正弄懂了一个定义,一个妙法就是命令自己写出该定义不满足时的一句陈述。如果写不出来,即离真懂定义尚有一段距离。

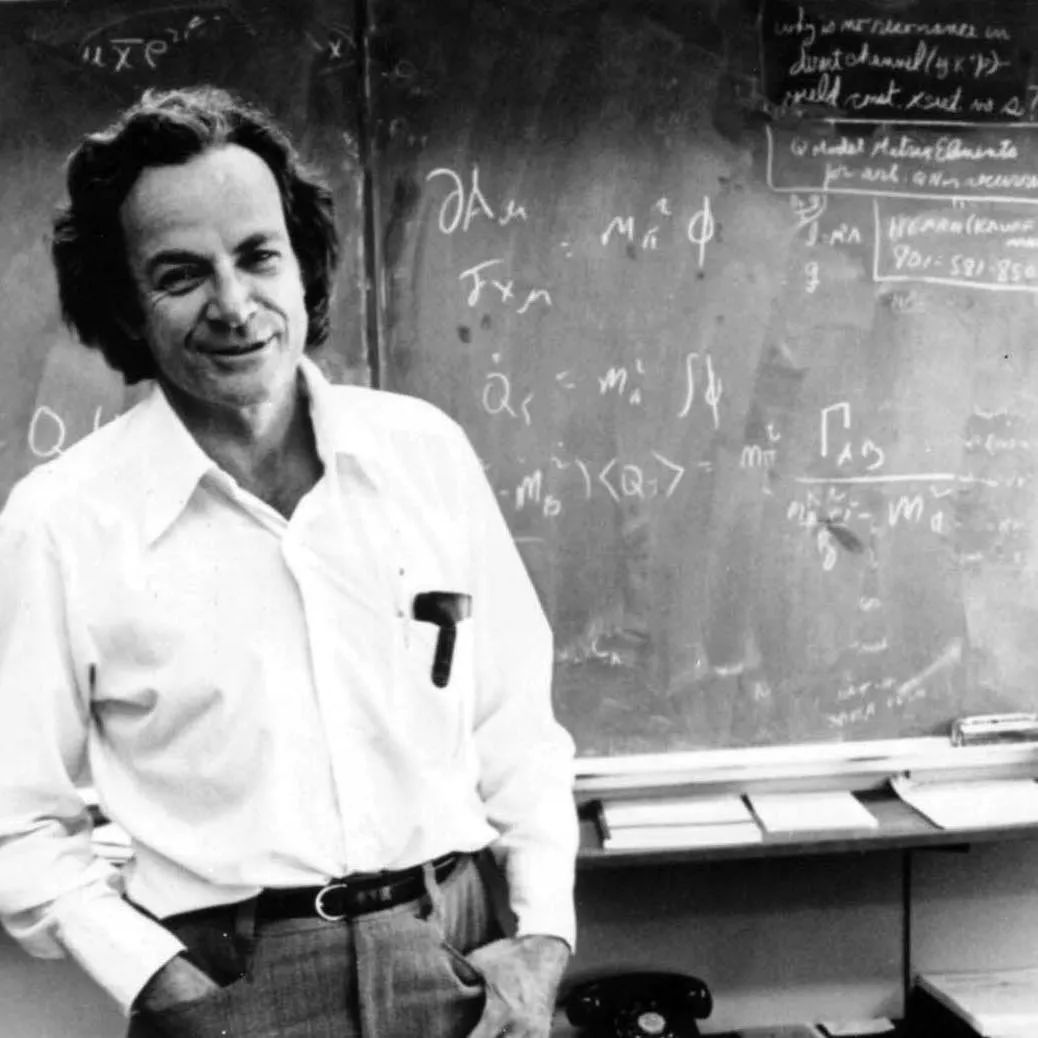

1986 年,作者在教学助理办公室

兹举一例。假设读者学过 “ε-δ” 语言的极限定义,即函数 f f f 当 x x x 趋向于 a a a 时的极限为 L L L,如果任给正数 ϵ \epsilon ϵ,存在正数 δ \delta δ,使得当位于 f f f 的定义域内的 x x x 满足不等式 0 < ∣ x − a ∣ < δ 0<|x - a|<\delta 0<∣x−a∣<δ 时,不等式 ∣ f ( x ) − L ∣ < ϵ |f(x)-L|<\epsilon ∣f(x)−L∣<ϵ 就成立。那么,“函数在 a a a 点的极限不是 L L L” 这一现象该怎么陈述呢?这是关于一个性质不成立的说法。当这个性质比较简单的时候,否定的说法同样简单。例如,“我是一个学生” 的否定叙述就是 “我不是一个学生”。然而,对于一个包含了 “任给”“存在”“当……就” 等单词和短语的复杂定义,它的否定语句就不是那么简单了。我们需要开动头脑里所有的逻辑机器,挥舞分析的大刀才能办得到。读到这里的读者,就请你写出 “函数在 a a a 点的极限不是 L L L” 的定义吧。

固然,有人是愿意思考的,但可能由于某些不易控制的内外因素,对于复杂的定义或艰深的证明,一下子难以理解。这时,耐心就起了关键作用。这里,我们不妨借用一下美国物理学家理查德·费曼在 23 岁时给他 14 岁妹妹的读书指导:“你从头读,尽量往下读直到你一窍不通时,再从头开始。这样坚持往下读,直到你全能读懂为止。” 这个方法是行之有效的,最适用于希望无师自通的自学者。

既然数学是一门 “证明的科学”,从某种意义上说,学会了证明或者至少看懂了证明,就等于学好了数学。数学中的命题常有其他名字,大部分重要的命题被称为 “定理”。一小部分以 “引理” 冠名,还有的叫 “推论” 或 “系”。前者的功能是为了证明其他定理,后者就是前面一个定理的某个直接结果。弄不懂命题的证明,对于数学专业的学生而言几乎就是 “耻辱”。所以,我的博士论文导师李天岩教授的博士论文导师约克教授曾经强调说:“理解重要定理证明的每一步比理解定理本身还重要。” 但是,如何看懂定理的证明呢?

2015 年我发表在《数学文化》上的《约克教授谈教育》一文中,记载了约克教授对于怎样看懂定理证明的指导性建议:

“学生(甚至教授)要试图理解证明中的关键思想,并最好找到两个关键的想法。这些关键思路不一定非得以‘引理’的面貌出现,因为书中也许指出了太多似是而非的关键线索。其实关键思想往往是令学生大吃一惊的那个,因而不同人会挑出一个证明中的不同关键想法。它们是提高我们理解力的关键要素。一个关键的点子也许会有复杂的证明,故学生们应当从这个过程中发现两个关键的思想。”

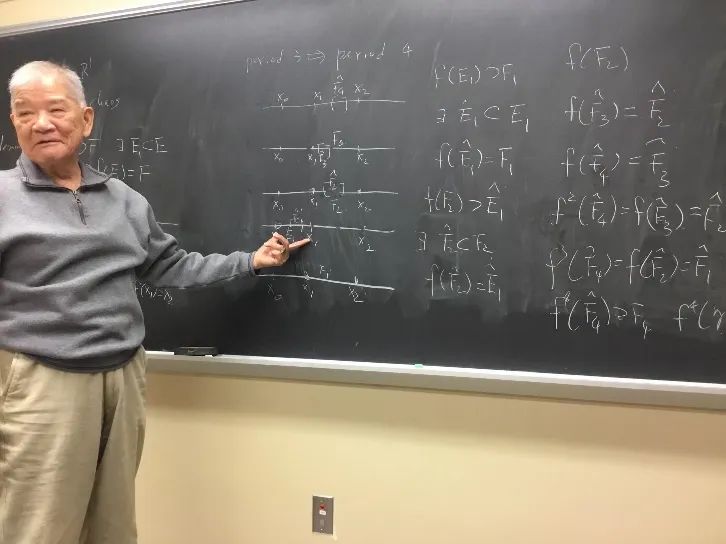

2010 年 11 月,李天岩教授(左三)与过去的博士生相聚美国,右一为作者

三 做题

学习数学的一个重要步骤是做习题,然而绝不是做得越多越好。我的大学同学田刚院士读本科时虽然做了近两万道习题,但是他现在并不鼓励学数学的大学生像他过去那样。不可否认的是,美国造就了很多杰出的数学家,原因就在于美国学生做题不是为了应试,而是为了巩固概念并帮助 “推陈出新”。

那么,怎样做题才算 “科学地做题” ?学好数学最根本的要旨是掌握概念,所以概念不清的时候不要急于做题。事实上,完成任务式的做题是难以 “做好题” 的。下课后应该不慌不忙地先把定义、定理了解得一清二楚,然后再开始做题,有助于加深概念理解。好的教科书列出的习题,一部分是围绕概念或应用定理的 “常规题目”,还有一部分是锦上添花极具挑战性的上等题目。有的书干脆列出带有提高性的重要命题,挑战读者的解题和证明能力。要敢于尝试这类题目,不要做太多几乎不用动脑子的 “概念题”。这才是提高数学品味的最佳途径。

总而言之,学习与婚姻一样,都是终身大事。在青少年阶段养成 “好读书” 的习惯和 “读好书” 的品味,在课堂求学的数年,学会怎样学习,寻求适合自己的读书方法,就能化被动为主动,唤起书中铅字的活力,把它们读得翩翩起舞,你的思维就会活动起来,阅读快感会不断升腾,你的人生经历也将越来越滋润有味了。

作者简介:

丁玖,南京大学数学系七七级本科生、八一级硕士研究生,1990 年获美国密歇根州立大学数学系博士学位。现为美国南密西西比大学教授,2002 年和 2007 年获校级杰出研究奖,2004 年获校级杰出教学奖,2005 - 2006 学年担任毕业典礼大典礼官,2016 - 2017 学年获密西西比州杰出高校教师奖。著有《智者的困惑:混沌分形漫谈》《数学之英文写作》(与汤涛合著)《亲历美国教育:三十年的体验与思考》等。最新著作《南大数学七七级》将于 2019 年出版。

丁玖:数学应该怎么学?

原创 丁玖 知识分子 2019 年 04 月 15 日 08:05

该图片由 Free - Photos 在 Pixabay 上发布

撰文 | 丁玖(南密西西比大学数学系教授)

编辑 | 黄俊如

● ● ●

从幼儿园小班到高中毕业,我国大部分青少年要和数学打大约 15 年的交道;若是进了大学的理工科,还要再与高等数学打几年交道;如果将来的志向是当数学教授,则要打一辈子交道了。多年来,由于奥数的大举入侵,数学似乎成了许多学生成年前最花心血的一门学科。照理说,校园内外有这么浓厚的数学氛围,我们的学生应该是数学的宠儿了,但是我经常听说大学理工科的许多学生十分怨恨数学,也没有真正学好数学,甚至包括数学系的那些理想成为职业数学家的新生。

这是什么原因呢?我想一个原因是他们中的一部分人,学到大学阶段还不知道怎样学数学。

我 14 周岁高中毕业,在三个工厂当过五年的工人,能荣幸成为七七级高考均分与天文系并列全校第一的南京大学数学系新生中的一员,得益于我进厂学徒前,在三个月内从头到尾精读完 “文革” 前高中三年的 18 本数理化课本。进大学后,在全班强手如林并且人人苦读的氛围中,我循序渐进、稳打稳扎,配合数学与人文课内课外书籍的大量阅读,本科毕业时真正爱上了数学,走上了职业数学工作者的康庄大道。一眨眼,我已在美国一所大学的数学系任教快 29 年了。对怎样学好数学,我有点心得体会,甚至也有过思考。

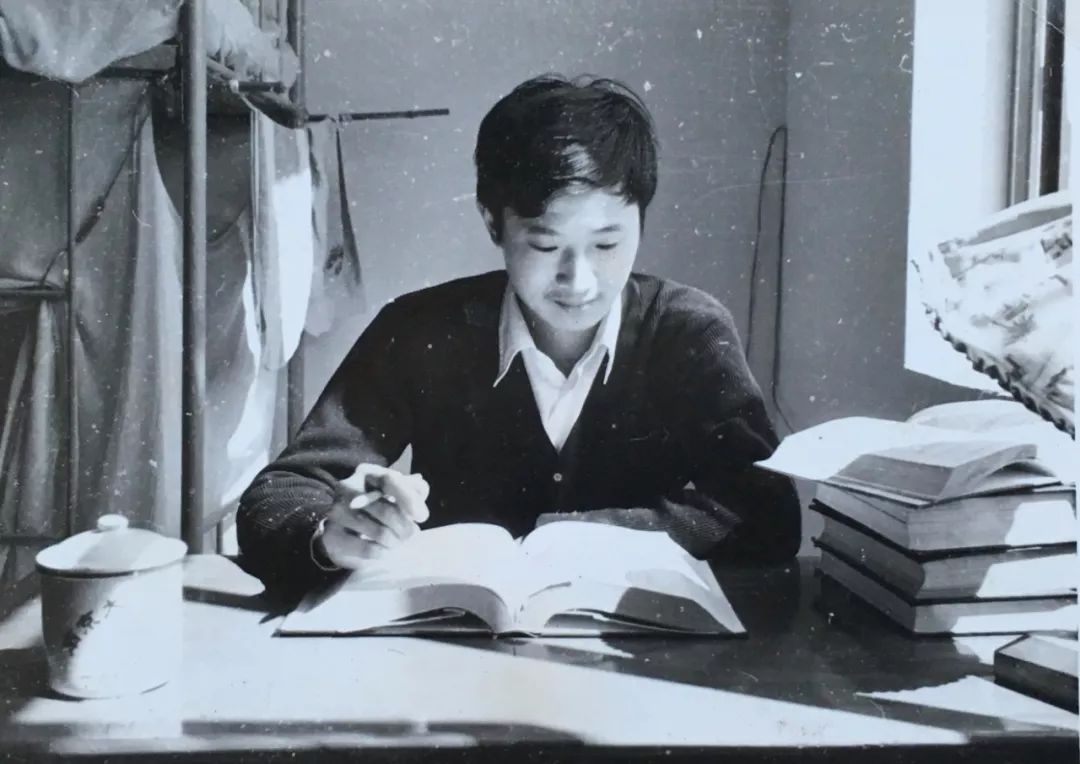

丁玖在南大研究生宿舍看书,1983 年。本图由作者提供。

其实如同选择婚姻配偶一样,最适合自己的学习方法就是最好的方法。就像不同的人有不同的指纹,不同的人有不同的学习方法,各有各的优势和弱项。比方说,透彻理解概念和思想的学生,将来成为创造型研究家的几率较大。但如果他们平时练习不够,或不喜爱机械记忆,很有可能其成绩单不够漂亮,不能唬人。而成绩单在学校,尤其是中国的学校,可是个衡量学业质量的最重要的凭证呀。

我的师爷约克(James Yorke)教授就是藐视 “成绩决定论” 的一个人物。约克教授曾给我看过他高中时期的成绩单,上面四年的数学成绩全在 90 分以下。但是他自豪地说:“我从高中就学会了怎样学数学。” 这就能解释中学数学没有 A 的他,居然在全州的高中数学竞赛上获得第三名。到了大学,约克的成绩自称 “没有 B”,他来自台湾的博士生李天岩,自然中国式地推理下去:“全是 A。” 但是导师却笑眯眯地回答道:“C 或者 C 以下。” 这个成绩单拿不出手的美国小子,后来成为了世界闻名的混沌学大师。

詹姆斯·约克(James Yorke)教授。图片来源:美国马里兰大学网站

但是,没有放之四海而皆准的 “学习方法”,并不意味着不存在可以用来回答 “怎样学习” 这一难题相对而言行之有效的一些行动准则。我将采用我的同学故事为我表达的观点提供客观例证。实际上,下面的经验之谈或基本观点大都来自于我班同学的亲身体会,也深得我的共鸣。所以有些标号为 “我的” 观点,实际上也是 “我们的” 观点。

认识你自己

我的大学同学翟灿芳小学六年级时就拿过全县的算术比赛第一名。1963 年考入初中后,他的数学成绩在学校遥遥领先。尤其是学到平面几何的那个学期,很多同学找不到北,他却是如鱼得水。到后来,他的老师解不出来的数学题也来问他,他都能一一解出来。于是同学们叫他 “小华罗庚”。风头正盛的翟灿芳被校长请到了全校大会上讲讲他是如何学好数学的。无论他怎么绞尽脑汁地想,他也不知道是怎样学好数学的。最后他只好胡乱地编出类似于 “愚公移山” 的励志故事——这和舆论一致推崇的 “笨鸟先飞” 的说法,基调完全是一致的。

几十年后,当翟灿芳和我聊起这段往事时,他用 “胡说” 二字,对他在初中大会上传授 “愚公移山” 的学习法宝这个历史事件定了性。然后他下了这样的结论:“其实兴趣和天资是最重要的。”

翟灿芳已经替我们给出了回答 “怎样学习” 这个问话的先决条件:首先是兴趣大于一切,其次天资也是成功的关键因素。学习的动力来自于对所学科目的热爱,而这种出自兴趣的热爱又往往被自己的天赋之才所点燃。

杨振宁先生与生俱来的天赋在于理论探讨,而动手实验却是他的弱项。他刚到芝加哥大学物理系读博士学位时,做实验屡屡受挫,实验室里甚至流传出一句笑话,“哪里有爆炸,哪里就有杨振宁”。所以将杨振宁培养成像丁肇中那样的实验物理学家只会是天方夜谭式的美梦,但是强大的数理分析能力和超越常人的科学想象力成就了他作为当代伟大的理论物理学家的一生。

在几十年前那个特殊的时代,人们信奉的是鼓舞大众的一句励志成语—— “笨鸟先飞”。这句话确实具有鼓励上进的积极功能,但不可否认的简单事实是:会飞的普通白鹅无论怎样鼓气上飞,却永远不能像白天鹅那样翱翔天穹。因此,昨日的这四字豪言和今日的一句更加响彻云霄的口号 “不让孩子输在起跑线上”,某种意义上讲,在读书学习上都是误导民众的 “罪魁祸首”。在如何学习这方面,我们也要听听苏格拉底 “认识你自己” 的忠告。正确的姿态应该是这样的:不管自己是否 “生而知之” 或是 “天生愚钝”,充分认识你自己,扬长避短,培养对于你真正喜欢的一门学科的兴趣,寻找到适合自己的方法,勤奋地读书学习,最大限度地飞翔到与你的才华和能力相匹配的一个高度。

告别 “多动症”

好了,如同在数学上常做的那样,我们先给出一组假设:学生已经建立起对数学的兴趣,并且愿意勤奋地学习。他或她是否天赋极高或智力平平,我们在这里并不在意。在这理想的状态下,怎样事半功倍地学好这门学科,而无需来自家长、辅导员、心理学家或校方专司学生工作的有关部门等等的非数学因素的配合?

我首先想强调的是:学习的第一要素为专注。很难想象一个有 “多动症”,注意力高度不集中的学生会念好书,尤其是学好数学。须知,深奥的极限理论非凝眸定力一字一句地琢磨,不能深刻领会其精神实质,顶多是云雾中的一知半解,似懂非懂。我想指出的是,专注者看书一小时的效果,抵得上精神涣散者五个小时的智力劳动。如果真的想学好数学,注意力较差的人必须下定决心排除万难,先学会专注的这门童子功。

那怎样才能掌握这门功夫呢?京剧大师梅兰芳先生小时候两眼稍有近视,导致眼神不能外露,眼珠转动也不灵活——这对于一个演员来说是个致命伤,就像学数学者先患了 “多动症” 一样。拜师时,老师讨厌他的一双 “死鱼眼睛” 而不肯教他,但他不灰心,通过驯养鸽子练眼功,久而久之练就了后来在舞台上顾盼有神、熠熠生辉的双眼。

举一反三,我们可以开出医治 “专注缺乏症” 的一剂良方:到人多嘈杂的场所读书去。如果你不喜欢走出户外,也可以打开电视机,选择一个特别有趣的节目,并且使它有声,然后坐在电视机前看书,努力不让自己抬起头来看电视。刚开始时,你大概会被身边晃动的人群和高分贝的 “混合唱”,或者电视里动人心弦的表演搅得心烦意乱,进不了书的世界。但是,只要你强迫自己目光如炬地注视眼前的铅字,无视他人它物,达到天塌下来也无所畏惧的境界,你的注意力就会稳步上升。

过不了几次,你的专注能力就会冲上 90 分的高度。到了那时,你看书时就可能像我的大学同学王雪平那样一动也不动了——他是我班同学中最早担任海外大学正教授的。如果这样,我祝贺你已经具有了学好数学的一个必备条件。然而,这还不是一个充分条件。所以你需要继续读下去。

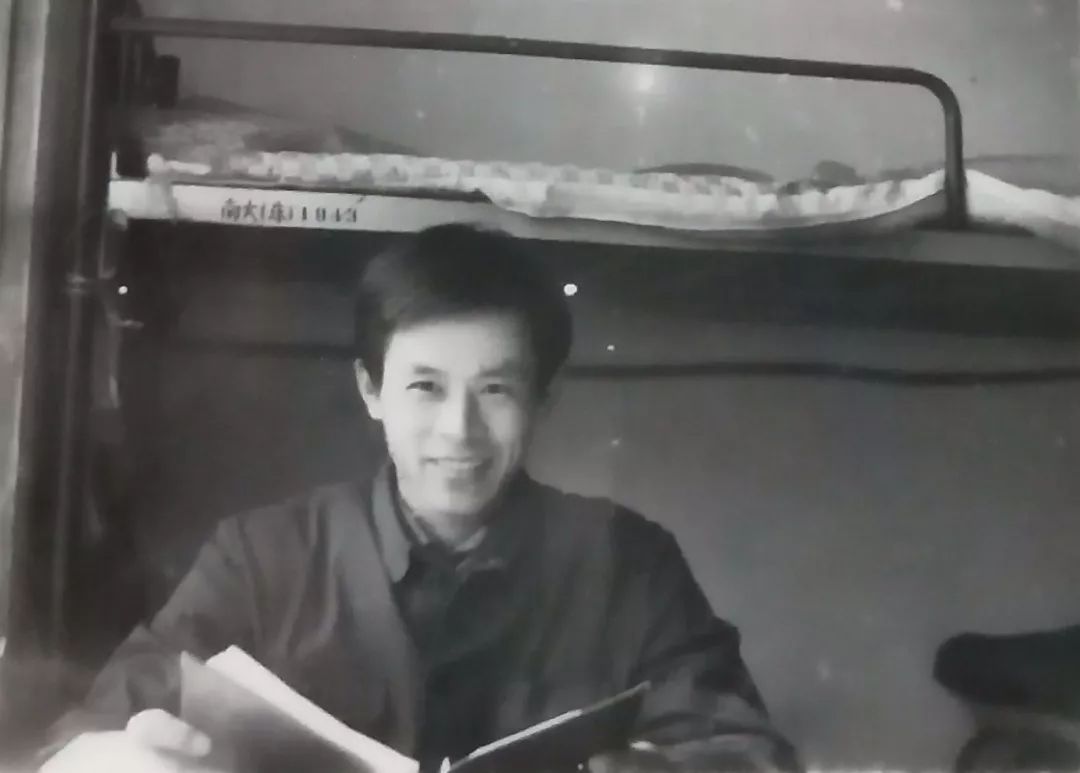

王雪平在南京大学本科生宿舍,1980 年左右。本图由作者提供

理解概念而不是背诵它

我在长期的读书经历中,体会出学好数学最重要的法宝就是对概念的精通。数学以公理和公设为前提,以定义为先导,以逻辑为工具,逐步推演出紧紧围绕在被定义概念周围的各种命题。在这个过程中,推理的艺术笼罩一切,所涉及的概念无处不在。因此,一碰到某个概念,就应该在脑海里浮现出关于它的清晰图像。

既然概念这么重要,为什么许多学生并不把它放在眼里呢?原因之一或许是,背诵定义比理解定义更容易、更轻松。好的教科书中的数学定义,写得非常清楚,也很节约,即没有任何废话,每个字都有用。但要完全理解复杂定义的内涵,并非易事,它需要不停的苦思冥想、绞尽脑汁。

检验自己是否真正搞懂了一个定义,一个妙法就是命令自己写出该定义不满足时的一句陈述。如果写不出来,大概离真懂定义尚有一段距离。

兹举一例。假设读者学过 “ε - δ” 语言的极限定义。让我们先回忆一下这个定义:我们说函数 f f f 当 x x x 趋向于 a a a 时的极限为 L L L,如果任给正数 ϵ \epsilon ϵ,存在正数 δ \delta δ,使得当位于 f f f 的定义域内的 x x x 满足不等式 0 < ∣ x − a ∣ < δ 0 < |x - a| < \delta 0<∣x−a∣<δ 时,不等式 ∣ f ( x ) − L ∣ < ϵ |f(x) - L| < \epsilon ∣f(x)−L∣<ϵ 就成立。那么,“函数在 a a a 点的极限不是 L L L” 这一现象该怎么陈述呢?

这是关于一个性质不成立的说法。当这个性质比较简单的时候,否定的说法同样简单。比如说,“我是一个学生” 的否定叙述就是 “我不是一个学生”。然而,对于一个包含了 “任给”“存在”“当……就” 等单词和短语的复杂定义,它的否定语句就不是那么好对付的。这需要开动我们头脑里所有的逻辑机器,挥舞分析的大刀,才能办得到。

只求记忆、不肯思考是许多人学数学时的一大障碍。一些同学早已将上述的极限定义背得滚瓜烂熟,但还是俘获不了对方的芳心,一做起稍有挑战性的极限题就坠入迷雾之中。尤其在需要证明极限不存在的场合,就更加不知所措了。

费恩曼读书法

固然,有人是愿意思考的,但可能由于某些不易控制的内在或外来的因素,对于复杂的定义或者艰深的证明,一下子难以理解。这时,耐心就起了关键的作用。

这里我们不妨借用一下美国物理学家费恩曼在他 23 岁时给他 14 岁的妹妹的读书指导:“你从头读,尽量往下读,直到你一窍不通时,再从头开始。这样坚持往下读,直到你全能读懂为止。” 这个方法是行之有效的,最适于希望无师自通的自学者们采用。

美国理论物理学家理查德·费恩曼。图片来源:wikimedia

求学期间,由于我的理解力不算太差,加上读书时颇为专注,学习的效率不很低,因而有余力大量阅读参考书或与课程无关的课外书籍。我的读书方法实际上遵循的就是费恩曼的读书法——尽管那时我还不知他是何许人也。一旦我读到某处被卡住了,就知道我对之前书中引入的新概念还有问题,于是我就回到前面该读的地方再读一遍。这种反复阅读的来回作战,我不但不感到枯燥无味,反而越读越兴趣盎然,盖因每读一次都有新的理解、新的收获。

我在大学阶段读过的那些参考书或课外书,如匈牙利人黎茨(Frigyes Riesz)与塞可佛尔维 - 纳吉(Béla Szökefalvi - Nagy)的名著《泛函分析讲义》(Functional Analysis),都是这样慢慢往下啃的。到了研究生阶段,自由支配的时间更多,我也乐意广泛阅读专业基础书和研究参考书。在南大读硕士研究生期间,我们几个同窗学友读了很有深度的《凸分析》(Convex Analysis)。

我相信,我大学同学中分析数学学得比较扎实的那些人,肯定与费恩曼 “英雄所见略同”:读书时碰到不懂之处时,马上从头再来,逐步推进,最终全盘拿下整章整节。

看懂定理的证明

既然数学可以说是一门 “证明的科学”,从某种意义上说,学会了证明就等价于学好了数学。懂不了命题的证明,对于数学生而言几乎就是 “耻辱”。所以约克教授曾经强调说:“理解重要定理证明的每一步比理解定理本身还重要。”

但是如何看懂定理的证明呢?前文提到的约克教授是这么说的:

“学生(甚至教授)要试图理解证明中的关键思想,并最好找到两个关键的想法。这些关键思路不一定非得以 ‘引理’ 的面貌出现,因为书中也许指出了太多似是而非的关键线索。其实关键思想往往是令学生大吃一惊的那个,因而不同人会挑出一个证明中的不同关键想法。它们是提高我们理解力的关键要素。一个关键的点子也许会有复杂的证明,故学生们应当从这个过程中发现两个关键的思想。”

约克教授提到了初等微积分里的 “介值定理”,它的几何意义连小学生都能看懂:连接一条直线两旁各一点的一条不间断的曲线一定要穿过这根直线。该定理的正式数学陈述是:如果 f f f 是一个定义在区间 [ a , b ] [a,b] [a,b] 上的取实数值的连续函数,则对位于函数值 f ( a ) f(a) f(a) 和 f ( b ) f(b) f(b) 之间的任何一个数 d d d,存在 [ a , b ] [a,b] [a,b] 中的一点 c c c,使得 f ( c ) = d f(c)=d f(c)=d。证明它的第一个思想是,通过区间的中点将区间 [ a , b ] [a,b] [a,b] 一分为二,得到两个子区间,长度都是原区间的一半。数 d d d 一定位于函数在两个子区间之一的两个端点上的值之间。由此性质确定的那个子区间将取代原先的区间。第二个思想是,重复运用上面那个平分区间的思想,并且保持数 d d d 总是位于区间两端点的函数值之间这一性质,就可以得到每次长度缩小一半、前面套住后面的一个无穷的闭区间序列。这些区间最终将趋向于一个点 c c c。根据假设 f f f 是一个连续函数,因而该点 c c c 必定满足等式 f ( c ) = d f(c)=d f(c)=d。上述两个思想就是证明介值定理所需要的关键步骤。

从左至右:James Yorke,李天岩,丁玖,2015 年。本图由作者提供。

我读博士那几年,导师李天岩教授的博士生一直坚持每周一次的讨论班。他对我们报告别人论文的基本要求是 “我不要听你们一般性的证明,请给我证明特殊的情形。” 一般结论背后的思想往往在特殊情形中表现得更为生动。任何抽象数学定理的原始想法经常来自于某个具体的数学对象,然后进一步的思考就能激起对有用性质的抽象化过程,最终导致 “一个定理的诞生”。这最后七个字是菲尔兹奖获得者维拉尼的一本数学畅销书的书名。那种阅读定理证明直奔思想腹地的探索行为,让我们终生受益。

塞德里克·维拉尼著《一个定理的诞生》

科学地做题

学习数学的一个重要步骤是做习题,然而绝不是做得越多越好。我的大学同班同学、中科院院士田刚读本科时虽然做了近两万道习题,但是他现在被采访时也不鼓励学数学的大学生像他过去那样。

其实中国目前数学题做得最多的反而是中小学生,惟一目的就是为了高考。学简单的初等数学花了那么大的劲,就好像杀鸡用了牛刀。中国的高中生做的数学题大概几十倍于美国高中生,但无法否认的事实是,最后成为杰出数学家的美国人大大多于中国人。原因何在?就在于中国学生的做题是为了增加高考数学题目的命中率,而美国学生的做题是为了巩固概念并帮助 “推陈出新”。

那么,怎样做题才算 “科学地做题” ?首先,因为学好数学最根本的要旨是掌握概念,所以概念不清的时候就不要急于忙着做题。我班那些善于做题者,下课后都是不慌不忙地先把定义、定理搞得一清二楚,然后才开始做题,这又加深了概念的理解。

好的教科书列出的习题,除了一部分是围绕概念或应用定理的 “常规题目”,还有一批是锦上添花极具挑战性的上等题目。有的书干脆将带有提高性的某些重要命题放在这里向读者叫板,请予证明。要敢于尝试这类题目,而不要做太多几乎不要动脑子的 “概念题”,这才是提高数学品味的最佳途径。苏联人吉米多维奇经典的《数学分析习题集》的 5000 道题目中大概有四分之一左右的难题。我的大学同窗田刚、何炳生、张砚凝、钱迈建、魏木生等人则是通过攻下这些难题而逐步练就分析数学的真功夫。

正确对待考试

“学生怕考试” 似乎是雷打不动的事实。我在美国教书的班上,有些学生一到考试前,总是千方百计地打听考试的范围,巴不得我把考题事先告诉他们。每当这个时候,我总会想起当年念大学时的镜头:教我们《数学分析》的倪进老师考试前常会说:“我真的不知道怎样为你们复习,我不可能从头到尾重讲一遍,你们自己复习吧。” 于是我们只好自己复习迎考。

怎样复习?那就如 “八仙过海各显神通”。有的人把做过的习题再过一遍,忘掉的证明或解法这时可以还原于脑。而对我来说,最好的复习方式是,正襟危坐,手捧教材,一个字一个字地从头到尾把它读完——重温了定义,巩固了概念,厘清了疑难,完成了任务。然而我知道,总有比我考得更好的,总有比我交卷更早的。这不奇怪,一分耕耘一分收获。对于考试而言,只要智商不低,只要多花功夫,只要复习得当,考个满意的分数对哪个人都不会是个问题。

考试成绩当然是重要的,上好的成绩单作为记录在案的学术历史,也能让自己一辈子感到荣耀。可是如同大学排名榜,按照数学家出身的芝加哥大学的校长 Zimmer 博士的说法,只要在排名基于的那些具体指标上多下功夫,学校的排名就会上升,因此美国的名牌大学对排名基本上不太在意,只跟随自己的教育理念和既定方针,强化学校的教学与科研。同样的道理,如果一个读书的学生把考试成绩看得太重而轻视博览群书的自我成长,基于考试成绩的第一第二只能会是时间上的局部函数。一个有远大理想的学子,考虑的应是十年后的冒尖或二十年后的辉煌。

我有点庆幸自己在大学时代没能坚持都向成绩好的同学看齐,而是跟着自己的感觉走。失之东隅收之桑榆,这个成语就解释了我的一次经历。在报考硕士研究生前,不少同学不修第二外语了,我还是坚持修完了第二外语德语,这当然会减少为了迎考复习英文的时间。读了研究生后,我通过了免修德语的考试,又修了俄语。到了美国以后,偏偏密歇根州立大学的数学系有个拿博士学位的必要条件:通过两门外语,在德语、法语、西班牙语和俄语中选,中文自然落选。幸亏我在南大修过德语和俄语,关键时刻它们派上了用场。我很快就通过了这两门考试,避免了再去修课及格通过的小麻烦,并且拿到了最高一等的助教奖学金。因为通过了博士学位所要求的全部考试,就差一篇博士论文交差了。

总之

总而言之,学习与婚姻一样,都是终身大事。在青少年阶段养成好读书的习惯和读好书的品味,在课堂求学的数年,学会怎样学习,寻求到适合自己的读书法,就能化被动为主动,唤起书中铅字的活力,把它们读得翩翩起舞。你的思维也就活动起来,你的阅读快感也会不断升腾,你的人生经历也越来越滋润有味了。

完稿于 2019 年 4 月 1 日星期一

美国哈蒂斯堡

本文内容主要来自北京大学 2019 年 5 月出版的作者新书《南大数学七七级》中的第 12 章《怎样学习》。

制版编辑 | 皮皮鱼

数学应该怎么教?

原创 丁玖 返朴 2023 年 03 月 20 日 08:00 上海

数学既是精确演绎的科学,也是语言严密的艺术,不仅难学,而且难教。本文作者如今年已花甲,从教数十年,曾获得校级教学奖章,他以多年的教学经验总结了些许经验,在此与大家分享。

撰文 | 丁玖(美国南密西西比大学数学系教授)

我们从小进了学校后就开始听老师教数学,其实性急的父母在孩子两、三岁时就教子女几加几等于几甚至几乘几等于几了,生怕落在别人家的孩子后头。从小学、初中到高中,数学老师教了我们 12 年的初等数学,如果大学进的是理工科院系,数学系的老师根据挂在我们脖子上的标牌,比如物理或者生物或者电机,继续教授我们不同类型不同深浅的高等数学。然而现实中普遍的情况是,大学在读生或毕业生要么吐槽数学教科书参考书写得太次,要么埋怨数学正教授副教授教得太差。

当然,如果一个学生本身就不好好学,那么就存在将没学好的责任推卸给教材或教师的可能性,就像美国一部分书念得极差的大学生在匿名的 “教师评价表” 中给那些有外国口音的教授或研究生写下的 “英文听不懂” 的假多真少的评语。

然而,倘若一名学生是个有志青年,极具学习的动力,但捧在手里的是粗制滥造甚至错误百出的必修教材,听的是照本宣科或者思维混乱的课堂教学,如果不让其吐出 “把教科书摔掉” 或 “老师可以休矣” 的一声叹息乃至满腔怒火,我们的学校就应该关门。

确实,太多的学生数学没学好或终生恨数学,一个重要原因是老师没教好。因此,探究 “数学应该怎么教” 是每一位数学教师不得不设法求解的问题,无论他是大学教授还是中小学老师。作为在中国的大学教过三学期基础或专业课、在美国的大学正式教了近 33 年书的一位老数学教师,我想分享一下自己对这一问题的认识与实践,同时传播我见过的几个教学名师的观念与做法。

研究数学总是从公理和假设开始,为了探讨 “怎样教数学” 这个论题,我们也假设,所教的数学某一学科的教材是优质的,所教的学生也是愿意学的。如果把好教材看成是布景适中的舞台,把好学生视为台下不发出嘘声的理想观众,那么授课老师将如何像好演员那么地表演到位呢?

条件一:热情似火

美国布朗大学的已故应用数学教授、写过一本巨著《古今数学思想》的克莱因(Morris Kline,1908 - 1992),对于课堂教学有过一段精辟论述和殷切期待,他的英文原话是:

“I would urge every teacher to become an actor. His classroom technique must be enlivened by every device used in theatre. He can be and should be dramatic where appropriate. He must not only have facts but fire. He can utilize even eccentricities of behavior to stir up human interest. He should not be afraid of humor and should use it freely. Even an irrelevant joke or story perks up the class enormously.”

翻译成中文是:

“我想力劝每位老师成为演员。他必须借助于如剧场用的每一种设备来使课堂技巧生机盎然。在适当时他可以也应当成为戏剧性的。他不仅有事实,而且有火。他甚至可以利用近乎怪癖的举动来激发人们的兴趣。他不应该害怕幽默,而应将之应用自如。这样,即使是不相干的笑话或故事也会使课堂极大地活跃起来。”

数学既是精确演绎的科学,也是语言严密的艺术,她不仅难学,而且难教。这就引出教好数学的一项必要条件:你必须胸中升起克莱因希望你能点燃的激情之火。如果阁下对教书缺乏火一般的热情,最好不要去当数学老师,免得终生难受;如果你拿到了数学博士学位并极具研究潜质,但不爱教书,那么最好去申请科学院数学研究所或类似研究机构的助理研究员位置,因为那里无需教书,而且国家还会给你不错的薪水。但是,你要记住,不喜欢教书的人有相当的概率也不喜欢与他人交流,这种习惯有时会降低研究的效率,因为许多灵感是在饭桌旁、会议内或远足郊游的相互交谈中获得的。

热爱教书的人几乎都有 “大嗓门” 的特点,他们讲课的声音可以穿透教室的每一个角落,即便是耳背的退休老人,也可以坐在教室的后排旁听,清楚地收到年轻时因贪玩没能学会的知识。不要低估这个 “音响效果”,它是衡量书教得好不好的一个重要指标。我的外祖父在解放前教了几十年的书,桃李满天下。我自然无缘进他的课堂听讲,但小时候的我随父母去看望外祖父母时,他清癯的嘴巴发出问我们成语典故的洪亮声音大到我只好后退一步。即便在他生命的最后几天,90 岁的他嫌三个下肚的嫩鸡蛋不够劲的呐喊依然那么有力。这就是一个好老师的特色。先母完全遗传了他的衣钵,从 15 岁起手执教鞭,不仅以板书之美著称,也以声如洪钟存世。

我一生中有幸受教过的几位数学老师,课堂中无一不以中气饱满留给学生深刻印象。我在南京大学读大一时教我们《线性代数》的林成森老师,他不光中文字发音清楚,语调抑扬顿挫,而且新出场的数学概念也解释得比水晶还一清二楚。我曾在一部回忆录里写道:“他的课如果听不懂的话,只能要问自己的脑子是否要动个小手术了。” 比他讲课还要 “尽情表演” 的要算我在密歇根州立大学时的博士论文导师李天岩教授了。他完全有资格充当克莱因教授的 “案例” 展现给读者示范怎样教书。他一生中有三分之二的时间是在和病魔作斗争,但他在教室里的声调和手势比健康人还健康,一旦讲到关键的概念和奇妙的想法,他会重复强调好几遍,而且声带的振幅越来越大,甚至以精神饱满的夸张神态和动感十足的肢体语言助力同学们的理解。那种激情澎湃,那种感染力度,把坐在那里的所有学生都融化了。面对这样的教书先生,学不好才怪呢。

李教授 2017 年给中国访问学生讲 “周期三推出周期四” 特例

自然,有的老师并非生来讨厌教书,却可能是生来天性腼腆,上了讲台就像羞答答的小姑娘不敢见生人,胆小到甚至不敢面对学生,只敢面对黑板与之交谈,声音轻得或许第一排才能听清楚。这怎么办呢?如果她或他天性热爱学生,也懂得教书的艺术,完全可以治好这一 “非致命毛病”。要知道即便一些伟大的学者,学术交流时也会 “牙齿颤抖” 甚至声音 “细若蚊虫”,著名的一例是日本首位诺贝尔奖获得者汤川秀树(Hideki Yukawa,1907 - 1981),他在这方面给人留下的深刻印象让爱因斯坦在普林斯顿高等研究院时的同事荷兰裔美国物理学家派斯(Abraham Pais,1918 - 2000)不忘在他的 “原子弹之父传记”《奥本海默的一生》中对这位东方学者记上一笔:“He was a friendly but shy man, as was particularly noticeable when he gave seminars. Not only did he speak softly, but he would also turn his back to the audience and address the blackboard, pure torture for his listeners. (他是一个友好但害羞的人,这一点在他研讨会报告时尤为明显。不仅说话声音小,还背对着听众对着黑板讲话,简直就是折磨听众。)”

克服自信心不足讲课声音小的缺陷有个好方法,就是效仿大街上看到的两人吵架那样鼓足干劲,大开嗓门。吵架的人总是以为真理只在自己一方,于是 “理直气壮”,分贝自然大涨。同样的理由,讲课的老师拥有知识,而讲台下的学生因为还没有获得知识,因而 “真理” 还在自己手里,可以想象他们应该 “洗耳恭听”,所以也应 “理直气壮”。有了这样的心理活动,讲课时 “胆怯” 这个敌人只会吓得逃之夭夭,声音也就成比例地上扬。

其实,有一部分人,生来就不怕学生,属于 “天生适合当老师” 那类高等动物。我很早就发现自己也是其中一员。1973 年晚春,当我还在 14 周岁的时候,高中毕业后已经无校可念了,只好在家烧中饭。一天父亲回到家问我,他的学校一位数学老师因故离开一个月,需要找一名代课老师,他问我敢不敢教。我那时很想为家挣钱,马上答应。我第一天教的是 “球冠的体积”,这个初中班的学生年龄几乎个个比我大,不少人个子也高于我,但我根本不怕他们,因为我对课本上的数学内容已经透彻了解,成竹在胸,也遗传性或耳濡目染地无师自通如何去讲授它。家父怕我压不住学生,坐在最后一排,以防不测风云,毕竟方鸿渐曾在钱钟书的《围城》里被学生整得不轻。不过五分钟后,家父已知道他坐在教室里完全是多此一举,这是他一生中唯一一次听我上课。当时本校一群女老师则在窗口探头探脑好奇我怎样表演。一个月后,父亲领回了我一生中的第一笔收入——27 元代课费,并告诉我班上学生认为我比之前的老师教得好。这一个月也让我感到自己未来如果有机会的话,可以继承家业当个合格的教书匠。

条件二:胸有丘壑,腹有锦绣

这就引出了教好数学的另一个必要条件:自信不应是盲目的自信,而是来自于对所教学科知识的融会贯通和全面了解。我一生首次教学实践有此体会。我在特殊时代读的中学,在总共四年半的学制中,前四年几乎没学到什么基础知识,只有在 1972 年秋高中最末学期,不知从哪里刮来 “教育回潮风”,老师们激动得大刻钢板油印了正规数理化内容,于是我的数学教师在黑板上画出了椭圆、双曲线和抛物线。那股强风虽然没有刮出 “恢复高考”,却刮出了我极其猛烈的求知欲,毕业后马上向我父母最聪明的弟子、春节假期从外省回乡探亲时来给我父母拜年的名牌大学毕业生高允翔借来 60 年代初高中 18 本数理化教材,在三个月的时间内统统读完,尤其对初等数学全面吸收,包括我很快就要教到的立体几何那部分。尽管代课结束后我在工厂当过五年工人,但这三个月打下的扎实基础,帮助我在 1977 年恢复高考时被南京大学数学系录取。

然而,大脑里装有学科知识与教好这门学科还不能彼此等同。就像有人 “生来就会教书”,也有人虽然学富五车,却不懂 “教书艺术”。后者我在中美读书和教书的生涯中见过一些。满脑学问的人在教书时可能以为对面的学生脑子和他一样灵,接受能力和他一样强,这大错特错。“教书学” 应该有一条公理:“把学生当作‘笨蛋’”。这样,教书先生就会下功夫做到 “将‘笨蛋’教懂”,正如李天岩教授生前所言所做的那样。怀抱这个信念的教师一定不差,他不仅认真备课,讲清概念,而且当几天或几周前讲过的老概念回访课堂时,不忘再次 “温故而知新”,帮助学生 “巩固已有概念”。

有句俗语形象地说出了对老师的教学要求:要给学生一杯水,教师就得有一桶水。这一桶水包括临近学科的知识或更高观点的视野。 比方说,《数学分析》的主讲老师,如果对近代抽象分析知之甚少,甚至都不知道实变函数或泛函分析的基本内容,可能难以教得 “滴水不漏”,当他教到黎曼积分时,不一定能启发学生思考它的局限或科普更一般勒贝格积分的基本思想。德国数学家克莱因(Felix Klein,1849 - 1925)于 1872 年提出了著名的埃尔兰根纲领,将不同几何看成以不同变换群的某种不变性为其特征,这是对连绵几千年的几何学的一个高屋建瓴的近代观点。他后来写过一本名著《高观点下的初等数学》。如果一名中学数学老师对这本杰作的内容有所领会,就会对教学内容有更深刻的理解,甚至可以指导班上那几个天赋高想吃小灶的少年俊杰尽早接触高一档次的数学。

“一桶水” 中还有一部分是从 “学科史” 的小溪中流进的。 对数学教学,这尤其重要,因为向学生传输数学思想的演化以及关键数学家的贡献,不仅丰富了他们对学科的认识,而且也把他们置入了数学文化的氛围。这还有一项好处,以讲几分钟故事的方式,让学生高度绷紧的神经适时放松,提高课堂吸收的效率。当然,这对教师提出了要求:读一些好的学科史书和数学家传记,由此获得启发心智的历史轨迹,随时穿插到自己的教学中。

如果我们回顾一下上世纪中叶的大学数学老师,他们的一个共同特点是基本功力扎实,基础知识深厚。那时的高校特别重视教学,绝大多数老师把自己广博精深的学科知识热忱地教给学生,而不是只热衷于自己从事研究工作,因为他们深知只要把下一代教好,就会 “青出于蓝而胜于蓝”,国家更会从中得益,这是真正爱国主义的奉献。今天,大学教师几乎都被要求发表论文,表面上看数据漂亮,领导高兴,实际上是丢了西瓜拣了芝麻,“西瓜” 壳内的籽是装满教室的莘莘学子,量大的 “芝麻” 是装潢履历的垃圾文章。新时代的讲师助教在硕士、博士研究生阶段的训练也大都偏重于与各自的研究方向相关,而缺乏相当的广度。结果到现在,尽管拿到最高学位时他们往往已经发表了几篇论文,但是他们的知识结构有点畸形,对本领域以外的数学分支知之甚少,这自然也影响教学质量。

数学课里充满了命题,它们以不同的名字露面,如定理、引理和推论,但所有的命题都是基于概念的定义,因此要懂得命题的假设和结论,首先要懂命题中出现的所有新老数学概念。如同学生学好数学最重要的是完全理解概念,教师教好数学最重要的是清楚解释概念。写得好的数学书逻辑严密,概念清晰,表达严谨,但是为了满足 “不说多余的话” 这一写作基本要求,它同时也词句精炼。这最后一个特征往往给刚进大学初学高等数学的中学毕业生造成困难,因为他们还在习惯于灌输式的初等教育。这时好老师的作用如 “久旱逢甘霖”,其功能是溯源概念的直觉原点,几何化解析术语内涵的逻辑关系,善用通俗易懂的等价说法复述概念的基本思想。自然,如果概念比较简单,比如 “递增函数” 的定义,教起来也不费吹灰之力,学生甚至可以无师自通。然而,假如一个概念的定义嵌进了好几个逻辑用词,像 “任给”“存在” 及 “使得” 的组合句子,非天才的学生可能读了三遍五遍也可能没有搞清逻辑关系,那么任课老师怎样讲得让全班都能听懂呢?

因为初等微分学是非数学类理工科学生的第一门高等数学课,高等微分学是数学系大一新生逃不掉的难课,我们看看怎样教 “函数的极限” 这一概念。函数 f f f 当自变量 x x x 趋向于数 a a a 时有极限 L L L,是指对于任意给定的正数 ϵ \epsilon ϵ,存在正数 δ \delta δ,使得只要 x x x 减去 a a a 的绝对值大于 0 且小于 δ \delta δ,其对应的函数值 f ( x ) f(x) f(x) 减去 L L L 的绝对值就小于 ϵ \epsilon ϵ。用数学符号,就要找到 δ \delta δ,使得若不等式 0 < ∣ x − a ∣ < δ 0 < |x - a| < \delta 0<∣x−a∣<δ 成立,则不等式 ∣ f ( x ) − L ∣ < ϵ |f(x) - L| < \epsilon ∣f(x)−L∣<ϵ 也成立。

这个严格的定义是整个微积分的基础,但是太多的大学新生刚碰到它时被打得鼻塌嘴歪,包括考进南大数学系 77 级的一部分聪明人。可以说,能不能把这个定义教得让几乎所有同学感到自己的大脑已经 “脱胎换骨”,是衡量能不能成为合格微积分课教师的试金石。

首先,该教师必须对分析数学的基本语言 “ ϵ − δ \epsilon - \delta ϵ−δ” 有深刻的领悟,对 ϵ − δ \epsilon - \delta ϵ−δ 语言中的逻辑体系透彻了解。他应该用几何的、易懂的中文语言讲解这个数学语言,而不是照本宣科地将整个极限定义读上几遍。没有从根本上启发性地阐述概念,即便重复陈述定义十遍,即便学生能将它熟记于心,还不能保证他们真正理解了它。

让我们仔细检查极限的定义,搞清 “任给” 和 “存在” 的逻辑含义。没人不会不懂 “任给一个男人,存在一个女人年龄比他大” 的意思,这里只需要找到一个比给定男人岁数大的女人就够了,而无需找到最老的女人。貌似难懂的极限定义本质上应该和上句有同样的逻辑结构,即正数 ϵ \epsilon ϵ 给定后,只要找到保证定义末前一不等式隐含后一不等式的 某个 正数 δ \delta δ,而无需解出最佳的 δ \delta δ,极限的定义就成立。或言之,满足要求的这个 δ \delta δ 依赖于 ϵ \epsilon ϵ,但它并非随 ϵ \epsilon ϵ 而被唯一确定,只需找到一个就够了,而不必费力气找到 “最优” 的,事实上最优的一般也难以求得。这就给寻找 δ \delta δ 提供了极大的便利,即通过对 ∣ f ( x ) − L ∣ |f(x) - L| ∣f(x)−L∣ 的 “有效放大” 使之在 ∣ x − a ∣ |x - a| ∣x−a∣ 小于某个固定正数 δ 0 \delta_0 δ0 的附加条件下满足 ∣ f ( x ) − L ∣ ≤ C ∣ x − a ∣ |f(x) - L| \leq C|x - a| ∣f(x)−L∣≤C∣x−a∣,这样,由于 C ∣ x − a ∣ < ϵ C|x - a| < \epsilon C∣x−a∣<ϵ 的解是 ∣ x − a ∣ < ϵ / C |x - a| < \epsilon/C ∣x−a∣<ϵ/C,我们就可取 δ \delta δ 为 δ 0 \delta_0 δ0 和 ϵ / C \epsilon/C ϵ/C 中的较小者。

讲完了极限定义后,要想检测同学们是否真正理解了它,老师可以提问他们或者坐在第一排的某个学生:“函数在一点的极限不存在该怎么定义?” 即便不打算叫上一个回答这个问题,师生之间的互动可以让课堂气氛升温,同时激励学生即兴思考。一个定义不成立时,不同的逻辑连词否定的方式有规则可循,例如 “任给……存在……使得……成立” 的反面是 “存在……使得任给……不成立”。这样,“函数 f f f 在 a a a 点的极限不为 L L L” 的正式定义是 “存在某个正数 ϵ \epsilon ϵ 使得对任何正数 δ \delta δ,都有 x x x 满足 0 < ∣ x − a ∣ < δ 0 < |x - a| < \delta 0<∣x−a∣<δ,但 ∣ f ( x ) − L ∣ ≥ ϵ |f(x) - L| \geq \epsilon ∣f(x)−L∣≥ϵ”。

上面几段并非是课堂解释极限定义时必须要讲的 “金科玉律”,而是示范怎样将较难的数学用易懂的语言讲清楚。我们由此看到,对这些概念的详细解释是对教科书几行字严格定义的二次创作,目的是打开学生理解的阀门,开动头脑思维的机器。

高等数学里常有一些形式上颇为复杂的表达式,涉及多种运算。在教科书里,它们是看上去冷冰冰没有生气的 “数学展览品”,一动也不动地供读者参观。那些天赋异禀的学生可以不靠老师的襄助就能读出其热气腾腾的内涵,品尝出滋润心脾的浓香美味,但是,今日的大学是为大众而办的,早已非 “精英教育”,绝大多数同学智力平常,即便是考进数学系的,这时教师的角色也相当于博物馆里的讲解员。高超的讲解员会将一件商代陶器的里里外外、时代背景以及工艺特色讲得眉飞色舞、一清二楚,参观者满载而归;而差劲的教师可能不管三七二十一机械性地将公式从左到右念上一遍,学生听得一头雾水。

任何数学表达式的表象总隐藏着逻辑关系的先后次序,教科书上一个个符号却反映不出这个数学推进的动态过程,而在课堂上还原这个过程只能靠好老师的三寸不烂之舌来圆满实现。简单来说,这个表达式的教学过程必须起始于导致该式那个数学思路的源头,如果反过来从结局开始教起,就有本末倒置之嫌。事实上,许多公式合乎逻辑的讲解是从表达式的内部开始的,这就像列宁的一句名言所说:“堡垒最容易从内部攻破。”

我用一个稍微高级点的数学例子来说明。假设一位动力系统的好手为他的弟子开了一门研究生基础课《遍历理论导引》。这门课中的一个经典结果叫做 “伯克霍夫逐点遍历定理”,它的数学结论是一个等式,等式的左端是一个 “平均和” 的极限表达式,称为 “时间平均”:

lim n → ∞ 1 n ∑ k = 0 n − 1 χ A ( S k ( x 0 ) ) \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \chi_A(S^k(x_0)) n→∞limn1k=0∑n−1χA(Sk(x0))

其中 S S S 是将定义域映到自身的一个 “保测变换”, A A A 是定义域的一个可测子集, χ A \chi_A χA 是 A A A 的特征函数, S k S^k Sk 是 k k k 个 S S S 构成的复合变换。如果这位教授像和尚念经似的将这个表达式从左念到右,就像印在教科书上所写的定理表述那样,估计他的男女学生会一下子反应不过来这个包含不少数学符号的表达式到底说的是啥,因为这里作者只用数学运算说话,没用英文句子说话。

1988 年,李天岩教授开了门高等应用数学课《([0,1]) 上的遍历理论》。他是怎么解释伯克霍夫逐点遍历定理中的如上 “时间平均” 呢?他的讲解内容我至今还记得大概,写成文字大致如下:

对每个自然数 k k k,当第 k k k 个迭代点 S k ( x 0 ) S^k(x_0) Sk(x0) 落到 A A A 中,则 χ A ( S k ( x 0 ) ) \chi_A(S^k(x_0)) χA(Sk(x0)) 等于 1;反之,若 S k ( x 0 ) S^k(x_0) Sk(x0) 不在 A A A 中,则 χ A ( S k ( x 0 ) ) \chi_A(S^k(x_0)) χA(Sk(x0)) 等于 0,这样让 k k k 分别取 0, 1, …, n − 1 n-1 n−1,和式 ∑ k = 0 n − 1 χ A ( S k ( x 0 ) ) \sum_{k=0}^{n-1} \chi_A(S^k(x_0)) ∑k=0n−1χA(Sk(x0)) 恰好表示在前 n n n 个点 x 0 , S ( x 0 ) , S 2 ( x 0 ) , … , S n − 1 ( x 0 ) x_0, S(x_0), S^2(x_0), \ldots, S^{n-1}(x_0) x0,S(x0),S2(x0),…,Sn−1(x0) 中,进入子集 A A A 的那些点的个数。这个数再除以 n n n,即 1 n ∑ k = 0 n − 1 χ A ( S k ( x 0 ) ) \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \chi_A(S^k(x_0)) n1∑k=0n−1χA(Sk(x0)),恰恰就是序列 x 0 , S ( x 0 ) , S 2 ( x 0 ) , … x_0, S(x_0), S^2(x_0), \ldots x0,S(x0),S2(x0),… 里前 n n n 个迭代点中落到 A A A 内的那些点的相对频率。我们的目的是算出起始于 x 0 x_0 x0 的迭代点序列所有点中那些位于 A A A 内的点的频率。这时很自然地取 n n n 趋向于无穷大时相对频率序列的极限了。假如极限值 lim n → ∞ 1 n ∑ k = 0 n − 1 χ A ( S k ( x 0 ) ) \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \chi_A(S^k(x_0)) limn→∞n1∑k=0n−1χA(Sk(x0)) 存在,则这个数就是迭代点序列 { S n ( x 0 ) } \{S^n(x_0)\} {Sn(x0)} 落到子集 A A A 之中的频率,或时间平均。

李天岩教授在讲解的过程中,手嘴并用,说到上文中的某个 “部分表达式”,他的手专指那个部分,学生一边听讲,一边目睹,心领神会。他将时间平均表达式的演化过程讲得再清楚不过了,班上的同学从他对概念来龙去脉的逻辑梳理,辅之于他那高低起伏的音量调节、表情丰富的面部变化、手舞足蹈的肢体表演,一下子明白了这个长式子 “不过如此”,顺利攻破 “时间平均” 这块堡垒。

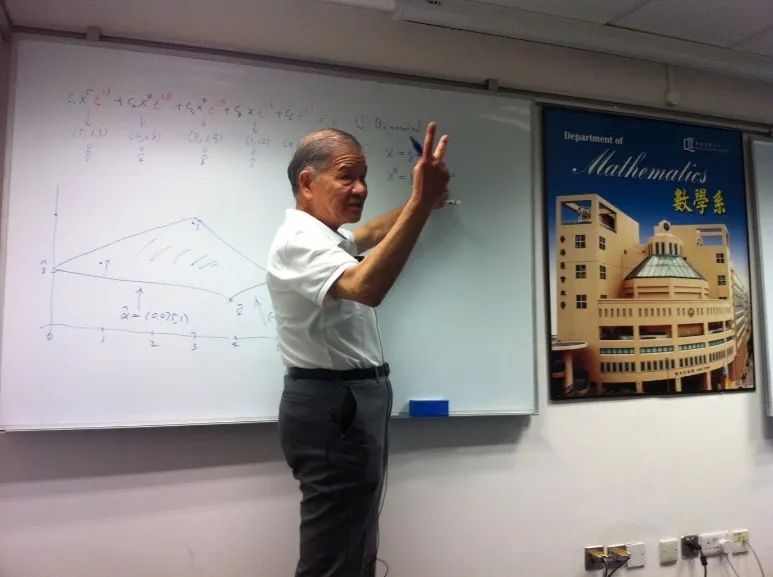

李天岩教授 2011 年秋在香港浸会大学演讲

我国每年有一千万左右的人参加高考,可见全国有极为庞大的大中小学数学教师队伍,他们为下一代的国家建设大军担负着合格数学教育的重任。作为一名已过花甲之年的老数学教师,我衷心希望祖国的数学教学与数学研究比翼齐飞。

完稿于 2023 年 2 月 12 日星期日

美国哈蒂斯堡夏日山庄

他们或许忘光了公式,却最懂怎样学数学

原创 丁玖 返朴 2024 年 03 月 24 日 08:45 湖南

怎样学数学?对此,美国南密西西比大学数学系教授丁玖有独到看法。他从教逾 33 年,回忆起自己当年在密歇根州立大学数学系受教的点滴,颇有体会。在念书的四年半中,他修过、旁听过的各门课老师,各有授课特色与个人风格。这里应有尽有的课程设置和多多益善的讨论班,成了他取之不尽的知识源泉。

他认为,中国的教育太重视记忆术了,把学生大脑的存储功能挖掘到极致,但对大脑的最重要功能 —— 思维 —— 却不闻不问。不会思考或不想思考,是中国几千年填鸭式教育的后果之一。

撰文 | 丁玖(美国南密西西比大学数学系教授)

1986 年元旦,对我颇有纪念意义。那天中午,我从上海飞往美国读博,在旧金山进关并住宿一夜,第二天清晨飞去密歇根州立大学。所以那天我在中美两国各度了 “半个元旦”。

1990 年夏,我在李天岩(1945-2020)教授门下获得应用数学博士学位,随即受聘南密西西比大学数学系,迄今教书三十三年半。回忆起当年受教的点滴,很有体会感想。

考试历史中的一个污点

我就读数学系的研究生事务主任普拉金(Jacob Plotkin,1941-)教授,对那时中国研究生的强项劣势了然于胸。在我报到的第一天,他就规劝我:“数学不要慌,英文先大抓。” 虽然我听从了他的建议,修了英语听力与写作两门课,但除了正式注册颜宪尧(David H. Yen,1934-2011) 教授的一门数学课外,我还旁听了几门研究生课。其中两门是博士生两大过关考试之一 —— 博士资格考的课程,目的是一箭双雕:既能帮助提高英文听力水平,又能复习巩固资格考的数学内容。颜教授是系里指派给我的学术顾问,若我需要修课方面的指导,可找他请教。

博士资格考基于的这两门一学年课,所覆盖的内容 —— 分析与代数 —— 我在南京大学数学系读本科时基本学过,但时隔多年未再复习,不重温不行。事实上,我到达学校的 1 月 2 日晚上,一直对我帮助很大的博士生沈韻秋就告诉我,系里当天已经考过上半年的资格考第一门,第二天继续考第二门。他建议我去试一下,反正按规定,刚进校就参加资格考通不过,不算失败。于是我在翌日上午,昏昏沉沉地就去碰运气了,却因记忆库经多年失修而漏掉许多公式,结果没考过。尽管这个大胆的仓促应试,没给未来的博士论文导师李天岩教授留下不佳印象(但他常说资格考仅用来 “考美国笨蛋的”),我仍惭愧不已,因为这是自己考试历史中一个刷不掉的污点。

我听说在秋学季开学前,有两个四川大学的年轻硕士前来攻博。他们向系里要来过去几年资格考的卷子看了看,准备了十来天,就通过了 9 月初的这两门考试。而 4 个月后冬学季刚开始,他们又通过了更难的两门 “博士预备考”。如此神速让我自叹弗如。这两位成都数学才子 —— 吕克宁和郑德超 —— 做学问的精神与做人的方式都一直为我所敬重,几十年来他们已成为各自研究领域中的佼佼者。

但是,我对自己的实力有自信心。回想起刚进南大时,看到早一个月入学的同学,好像都是 “拼命三郎”,个个似乎 “武林高手”。不少人超前学习,仿佛什么都懂,吓得我一周下来瘦了一圈,让来南京出差顺便看我的家兄大吃一惊。但不久我就发现,只要真正搞懂关键数学概念,循序渐进,学习上就会立于不败之地。多年中逐步养成的自学能力,这时派上用场,很快就在同批录取的学友中脱颖而出。

我至今清晰地记得,第一学期教我们《空间解析几何》课的王永成(1939-)老师对我们说的话:“我大学毕业时几乎忘光了所有公式,但我却学会了怎样学数学。” 的确,掌握学习方法,远比牢记所学内容重要,这和成语 “授之以鱼,不如授之以渔” 的道理一样。后去上海交大任教的王老师成了一位在汉语排版方面颇有建树的计算机专家,大概与他学会了 “怎样学数学” 不无关系。他早年 “忘光公式” 的读书经历,验证了日本菲尔兹奖得主广中平佑(Hironaka Heisuke,1931-)的名言:“学习的目的在于掌握智慧。”

我又像当年进南大一样地埋头读书了。尽管时差困扰了我好几个月 —— 白天进了教室就想睡觉,半夜三更时却精神十足。一个学季后,我就通过了密歇根英文考试,不必再修听力与写作课了。我入学前因托福听力考分未达标而导致的 “条件录取”,也因此升为 “正规录取”。从春学季起,我的主要精力用在数学上。我不仅注册了要交学费的研究生课程,还旁听了其他数学课,它们中的一些与我当时设想的未来研究方向没有直接关系,但我喜欢涉及不同领域,尽量拓广知识。就像在南大时,学习再忙也坚持阅读人文书刊,在这里我像海绵一样吸收纯粹数学的营养。为了尽快通过博士资格考,我继续旁听这两门基础课。其中具有欧洲绅士风度的拉彭(Peter A. Lappen)教授讲授实分析时不苟言笑,一进教室就上黑板,板书龙飞凤舞,他大概是我这辈子见到过的写得最快的人。当年 9 月初,我就顺利通过博士资格考,第二年一月,又考完了两门博士预备考,从日记中看至少有一门考了第一。

多多益善的讨论班

密歇根州立大学数学系应有尽有的课程设置和多多益善的讨论班,成了我取之不尽的知识源泉。系里还拥有一个藏书丰富、装饰典雅的图书馆。当我报到的第一天,从研究生事务主任的秘书手中,接过除了助教办公室及大楼以外的系图书馆钥匙,我差点惊呆了 —— 竟然如此相信刚来念书的外国研究生,不怕书被偷?回想起母校南京大学图书馆曾为方便学生实施开架借书,结果几个月下来许多书不翼而飞,因为部分读书人坚信鲁迅为小说《孔乙己》主人公创造的名言 “窃书不能算偷”。但在这里读书的那几年,我从未听说系图书馆的 “监守自盗”。每个人充分享受使用图书馆的便利,尤其是在静谧的夜间,坐在舒适的单人沙发上,沉浸在数学思维的海洋里,感觉美妙至极。

在念书的四年半中,我修过、旁听过的各门课老师,各有授课特色与个人风格。我修第一门数学课的老师颜宪尧教授,原籍山东,是孔夫子得意门生颜回的直系后代。他在纽约大学柯朗数学科学研究所获得博士学位。大数学家希尔伯特(David Hilbert,1862-1943)的学生和同事柯朗(Richard Courant,1888-1972),逃离纳粹德国后,以祖国哥廷根大学曾经辉煌的数学风格建立的这个研究所,其应用数学在美国是龙头老大。颜教授比李教授年长十一岁,彼此是亲密无间的同事。我修此课是李教授建议的,尽管这门《偏微分方程数值解》的基本内容,我早在大三时学过。颜教授精通力学和微分方程,讲课风格如同他的处世为人,稳重厚实、逻辑严谨;说话语气从容不迫、四平八稳;板书小巧灵秀,与他高大的身材形成有趣对照。我从他那里学到了做学问的严密和做人的平和。

我也从其他教授的课堂中学到了有用的知识,同时目睹了他们的讲课特征,并熏陶于独特的教书艺术。1988-89 学年,我注册了阿克斯拉(Sheldon Axler,1949-)教授的《高等泛函分析》。阿克斯拉教授具有典型的美国人风格,性格开朗,崇尚自由。他本科毕业于普林斯顿大学,是美国数学界中广受尊敬的匈牙利裔数学家、数学写作与演讲大师哈尔莫斯(Paul Halmos,1916-2006)的徒孙,论文导师为加州大学伯克利校区的萨拉森(Donald E. Sarason)教授。与其师爷一样,他也善于教书,清晰的解释、流利的板书与优美的英文相得益彰。

我从本科起就喜欢泛函分析,毕业前差点去考该学科的研究生,故决定通过阿克斯拉教授的课 “更上一层楼”。泛函分析的概念对于计算数学家的功能,相当于高等微积分对于工程师的效用。这门课没有教科书,只指定了两本参考书籍 —— 卢丁(Walters Rudin,1921-2010)的 Functional Analysis(《泛函分析》)和约翰康威(John B. Conway,1939-)的 A Course in Functional Analysis(《泛函分析教程》)。连上三个学季,却没有一次考试,全按布置作业的总分数计算学期成绩。

让人叫绝的是教授的评分标准:布置的习题,做对了得 10 分,不做得 0 分,若做错了,则得负 5 分。这让修课的学生紧张起来,不敢做错题。因不考试,部分习题有相当难度。大部分修课者是将来要从事分析、方程或几何、拓扑方面研究的纯数学博士生,其中至少两人是教授本人的弟子。但他们也害怕得负分,经常互相讨论,不敢轻举妄动。班上有一位是刚通过国内某个留学基金考来的名校毕业生,计划跟随系里的名教授读博士,几年后却投奔了东海岸更有名大学的更有名教授拿到学位,后来成为某个研究型大学的教授,兼任母校特聘教授。当时他毕竟只有本科文凭,对这门难课信心不足,不时来问我题目。有次作业发下来,某道题他拿到 10 分,我却被倒扣了 5 分,因为我的解题证明太精炼,被认定不对。而他因和我讨论才会做该题,写得较详细。当然,我课后向阿克斯拉教授解释了我的正确答案。仔细考虑后,教授同意把分数从负 5 分上调为正 10 分,但希望今后不再看到我作业中的 “马马虎虎”,从此我记住了他用的这个我第一次见到的英文名词 sloppiness。

阿克斯拉教授确是讲课高手,我和其他人提名他竞争系里的教学奖,他当之无愧地拿到了。后来我申请大学教职时,他热情地给我写了一封推荐信,夸奖了我在他这门别具风味一学年课上的 “表现”。

但是,真正让我折服,并对我后来的研究和教学生涯影响最大的教授,是我投奔而来的李天岩先生。1985 年 6 月初,当他第一次访问祖国大陆时,和他已在通信中认识的我,专程飞去中山大学听他一周讲座,目睹了他手舞足蹈的课堂表演,也第一次听到那篇他与博士导师约克(James Yorke,1941-)合写的著名论文 Period Three Implies Chaos,这题目被他妙译为 “周期三则乱七八糟”。那一周,我在他讲座中学到的数学思想,可能比我在整个读硕士阶段获得的还要多。这种感觉对那些按部就班学习的人来说可能以为是夸大其词。其实只要读一读普林斯顿高等研究院戴森(Freeman Dyson,1923-2020)教授写过的东西,就会知道这种感觉的强烈。三十岁被奥本海默(J. Robert Oppenheimer,1904-1967)院长挖去当正教授的戴森回忆道,他在芝加哥大学与伟大的物理学家费米 (Enrico Fermi,1901-1954)谈论自己以为可行的一项物理计算时,对方的二十分钟评述,让他全然相信中国成语 “听君一席话,胜读十年书”。

我在南京大学数学系何旭初(1921-1990)教授门下读硕士学位时,从第一个学期起,导师就让我们弟子举办讨论班。他也亲自参加,不时发表有启发性的真知灼见。他不光引导我们尽快在研究领域登堂入室,而且培养独立思考习惯,提高数学演讲能力。记得我报告斯坦福大学工程 - 经济系统系伦伯格(David G. Luenberger,1937-)教授所著的教科书《线性与非线性规划引论》( Introduction to Linear and Nonlinear Programming)中关于线性规划对偶理论的那一节前,本着 “数学是一个有机整体” 的基本观点,我以泛函分析中的对偶概念作为引子,用类比法将对偶思想贯彻到线性规划之中。这场我一生中的首次报告,得到大家的好评,平时不苟言笑的何先生也微笑起来。我本科在南大打下了比较坚实的分析基础,硕士研究生阶段,又有幸得到讨论班的训练。加上在读研第一年,教我们专业基础课《非线性方程组迭代解》的沈祖和教授,在授课一学期后让我们学生主讲所用英文教材的下半部分,这更强化了我们自学及讲课的能力。来美后,我信心十足地成为李教授讨论班中的一员。

导师李天岩的 “治学之道”

李天岩教授是个传奇人物,极具个性。他于七十五岁不幸病逝后,第二年我由上海科技教育出版社出版了回忆录《走出混沌:我与李天岩的数学情缘》,其中有一章谈了他的 “治学之道”。他对讨论班的报告要求极高,不希望只讲定理证明的逻辑推理,或 “莫名其妙的 ε − δ \varepsilon-\delta ε−δ 语言”,他想听到的是那些条件和结论背后的基本思想。如果你只想背书式地展示某命题对所有自然数 n n n 都成立的证明,那你就错了。他想看到的是,你对 n n n 等于 3 时的具体推演。对任意 n n n 都成立的论证步骤,也许你能倒背如流,却不会应付更简单的 n = 3 n=3 n=3 特殊情形,因为你没有真懂这个定理,还仅停留在背诵证明的阶段。这样的学生其实大有人在。李教授告诉过我们,一位研究生在博士资格口试时要求将 “证明两个紧集的乘积是紧集” 的问题改为 “任意个紧集的乘积为紧集”,因她早就将后者这个著名的吉洪诺夫定理的证明背得滚瓜烂熟。

还没参加讨论班前,进校仅三周,我就领教了李教授对学术报告的严格要求。那天,他将一篇厚厚的文章递给我,说:“我还不知你的水平到底在哪条线上,三个礼拜后你向我报告它的内容。” 他在给我一个非官方的 “博士资格考”!文章作者的博士导师是大名鼎鼎的斯梅尔(Stephen Smale,1930-),毕业后成了康内尔大学的年轻教授,在学术界已崭露头角。七十多页的这篇长文,用到积分几何研究线性规划一类算法的计算复杂性,而对这个领域我是门外汉。但是,尽管我每天忙于修课旁听,还要对付时差,我不能知难而退,而是应以实际行动,不辜负老师的期望!我从系图书馆借了西班牙数学家桑塔洛(Luis A. Santaló,1911-2001)关于积分几何的经典大著。多年来不断提升的自学能力,让我很快了解到这门学科的基本概念,并被以概率观点研究几何之美倾倒。任何人只要听说在画有两条直线的平面上,随机投掷细针大量次数,则可以用概率方法估计圆周率的值,就会对积分几何的先驱之一、法国植物学家和作家布丰(Georges de Buffon,1707-1788)古稀之年的天才创造啧啧称奇。

当我站在李教授办公室的黑板前准备大显身手时,只见他坐在椅子上,双脚放在办公桌上(这并不显示他傲慢无礼,而是在美国司空见惯的现象),嘴里突然吐出令我惊讶的一句话:“你要把我当成笨蛋,我什么也不懂。” 堂堂大教授,什么也不懂?一霎那,我全明白了,他是在考察我讲课的本领、演讲的效果,是否真能让 “笨蛋” 也能听懂 “高深的数学”。我知道我的短处和长处,短处是普通话发音较差,家乡口音颇重,这是我少年十四岁开始谋生,与只说家乡方言的工人师傅为伍数年后才进大学的结果。但我希望能 “取长补短”。这个小小的长处就是:只要是已经真正弄懂的东西,我基本上能讲得让普通人也能听懂。歇后语 “茶壶里的饺子 —— 肚子里有货,嘴上倒不出”,难以用到我身上。这部分源自先天的父母教书基因,部分受到后天的南大教学训练。

第一次报告完毕,李教授未置一词。他很少当面表扬人,但我清楚,我把这个 “笨蛋” 讲懂了。第二周我更胸有成竹,讲完后,他说:“你回去给我写个报告吧。” 我舒了一口气,终于通过了他独特的 “资格考”。后来才知道,该文是投给期刊《数学规划》( Mathematical Programming)的稿子,编辑部送到李教授手里审阅。他就想出这个鬼点子,一石二鸟,既能看看我的数学功夫和演讲能力,又给我机会练习写审稿报告。当然,他自己也节省了审稿时间,何乐而不为呢?这是我学术生涯中的第一次审稿,虽然是非官方性的,因为我还是博士生,但对我意义深长。

1986 年夏,李教授办了一个讨论班,讨论麻省理工学院教授斯特朗(Gilbert Strang,1934–)的新书《应用数学导论》(Introduction to Applied Mathematics)。尽管我那个夏天因为还未考过博士预备考(连资格考还没过呢),系里不给资助,但我没想去校外打工,因为过去半年拿的教学助理薪水所剩尚够这三个月开销,便理所当然参加了。李教授的两个博士生 —— 来自韩国的李弘九(Noah Rhee)和北京的张红,加上颜教授的一个弟子等也参加了。每个学生必须报告一章内容,因我硕士专业为最优化理论,故让我报告关于数学规划的那一章。

这是我在美国所做的第一次讨论班报告。尽管有过南大讨论班的训练,我还是把它当成一生中首次作学术报告来准备。这的确是我的第一次英文讨论班报告。我精读了斯特朗教授书的那章内容,梳理了几年来对这门学科的心得体会,决定用自己的语言,几何化地介绍最优化理论的基本想法。当我成竹在胸地上场报告前,李教授和我打了招呼,抱歉因有事要提前十分钟离场。那天我根本没按作者采用的标准方法证明等式约束最优化中的拉格朗日乘子法则,而是采用了多元微积分中方向导数的概念,一下子就直观地推导出。我的英文口语表达能力肯定还停留在起步阶段,但我自信的神态流露出的是对这个法则比较透切的理解 —— 这归功于在南大读最优化专业研究生时打下的基本功和认真的演讲准备。我从听众的面部表情中确信他们真的听懂了。演讲者最觉得意的事,莫过于感受到观众的共鸣!突然,我看到李教授站起来了,因为他要走了,但是他的嘴里先吐出了几个我永远记得的词,而且是中文词:“讲得不错,马列主义学得好!”

几天后,系里年纪与李教授相仿因而彼此常常聊天的博士生王铎告诉我,李教授跟他讲 “丁玖有思想”。这五字评语虽然属于过奖之言,但让我高兴,因为我在未来博士论文导师的眼里基本过了关。中国的传统教育太多强调 “有知识”,故催生了一句令人羡慕的成语 “学富五车”。但是在西人眼里,“有思想” 的学者,才是有创造力的学者。

“忘光公式”

王铎文革前考入大学,我进南大不久他考上了北大的研究生,毕业后来到这里访问李教授的师兄周修义(1943–2023)教授,后转为其门下的博士研究生。周教授是来自新加坡的华人,大学毕业后,没有像李教授那样要当兵一年,就直奔美国,1970 年在约克教授的手中拿到博士学位。虽然他较师弟年长两岁,看上去却十分年轻,精巧的面庞、炯炯的目光,一看就知道是个能干之人,可以在任何领域有所建树。我第一次见到他时聊了会儿。我用中文提到中国某著名大学的一位数学教授在某个专业领域有个强大的理论团队,且其某个理论研究在国内独树一帜时,他却用英文回答我:“Not many people do that!(没多少人干那玩意儿!)”,意思是说这个研究题目太老了,一下子就把我镇住了,顿时对他格外尊敬。

虽然我在大学阶段读过的课外数学书,数目上可能不少于课内教科书,但国内研究生的培养机制,限制我们选修其他领域的课程。来到美国,我基本只修国内未系统学过的那些科目。第二年,我一见周教授要开一学年的《常微分方程与动力系统》研究生课程,就毫不犹豫地注册修课。周教授那时才四十余岁,手上有几个研究基金,在系里薪水最高,正处于研究生涯的高产期。他和布朗大学的黑尔(Jack K. Hale,1928–2009)教授于八十年代初出版的合著《分支方法理论》(Theory of Bifurcation Method),是这个领域的主要参考书之一。他与颜教授或阿克斯拉教授的教课风格迥异,各有千秋。颜教授教书像潺潺流水,滋润心田,但难见波澜壮阔之举;阿克斯拉教授的课堂证明思路清晰,逻辑性强,滴水不漏;周教授的讲台表演则是天马行空,随心所欲,从大处着想而不拘小节,极具研究风味。在推演过程中他常让我们帮忙,因为他忘记了下一步该用到的三角函数恒等式。这就从某一方面佐证了前述的王永成老师所坦诚的 “忘光公式”,确有知音。记不得又有什么关系呢?我们学生最需要的只是思想,而周教授向我们传授了做研究的思想!

当相对论在全世界响彻云霄之时,曾有一名无知无畏的青年,想考一下伟大的爱因斯坦(Albert Einstein,1879–1955),问他声音在水中的传播速度是多少。爱因斯坦不慌不忙地回答道:先生,我记不得了,但是您可以从任何一本物理教科书上查到。我有次在回国飞机上,与邻座一位美国人闲聊中国教育。这位北卡罗莱纳大学教堂山校区历史系的毕业生,常年来广东指导出口家具生产。他告诉我,中国工程师在技术上非常听话,按部就班地遵循国外的设计方案,鲜有别出心裁的另辟蹊径之举。在谈到中国学生中普遍存在的创新不足现象时,他引述了他曾在北京教物理的一位同胞所说的俏皮话:如果老师在课堂上教等式 2 + 3 = 5 2 + 3 = 5 2+3=5,美国学生会问为什么 2 + 3 2 + 3 2+3 不等于 4 或 6,而中国学生则默默地将公式记在心里。不会思考或不想思考,是中国几千年填鸭式教育的后果之一。

中国的教育太重视记忆术了,把学生大脑的存储功能,挖掘到极致,但对大脑的最重要功能 —— 思维 —— 却不闻不问。因而这种记忆力,与理解力不能相辅相成,并驾齐驱。学校里到处鼓励的囫囵吞枣式的机械性记忆,一言以蔽之,就是死记硬背。动物也是有记忆力的,家养的犬对熟人摇尾,对生人狂吠,信鸽可以飞回千里之外的家。但是人和动物的区别就是,人可以思维,因此人可以被定义为 “会思维的动物”。人会改造自然、改变世界,而动物则不能,就是归功于人的思维特性,而不是记忆特性。否则我们的宠物狗和猫,也能统治世界了。可惜,我们目前大行其道的应试教育,只能驱使我们的学生,成为仅会背公式的不爱思考者。美国伟大的物理学家费曼(Richard Feynman,1918–1988)有个好父亲。他从小就告诉儿子,仅仅知道事物的名称而对事物的本质一无所知,等于什么也不知。他举例说,有一只鸟,在不同的语言里,有不同的叫法。即便你背得了一百个叫法,却不知道该鸟的习性,你对那只鸟还是一窍不通。这对我们 “知其然而不知其所以然” 的教育法,确实也是极妙的比喻。

上他的课,没有人会打盹

如果说阿克斯拉教授的课程成绩不依据考试,只看平时作业,加上他的独特打分标准有点与众不同,周教授给注册他课学生的科目最终评分,那次所用的简单方法,更是出人意料。我事后听说,交了课堂作业的,基本都拿 A,没交的也得 B。也就是说一个婴儿,只要能注册此课,就能拿到 B,因为婴儿当然是不会做作业的。姑且不论这种评分方式是否合理或太松,学生们却从这门课中,至少观赏到做研究的艺术。部分人甚至可从这里起步,奔向热门研究前沿阵地。真正做研究的教授往往在分数面前对学生特别宽宏大量。而有些早已在研究阵地上丢枪弃甲的教授,视分数为保持他们教授权威的最后一张招牌,不肯轻易放松,学生平均分数 89.9 时,也只能得到倒霉的 B 而与 A 无缘。

当然,最让我啧啧称奇的讲课风格,还是非李天岩教授莫属。在 1987–88 学年,他被日本京都大学数理解析研究所请去当了一年的讲座教授,据说薪水是日本大学正教授的一倍半。这个研究所共有十个讲座教授,其中九个是永久性职位,属于国内学者,只有一个讲座才向国外聘请。李教授在那里给京都大学数学系做了一系列的演讲: [ 0 , 1 ] [0, 1] [0,1] 上的遍历理论。这一年里,我们几个他从祖国大陆招来的弟子,平时见不到导师表面上威严的面孔,像见不到猫的老鼠似的,活得自由自在,天天活蹦活跳,但每个人都很自觉,普遍用功。我已经通过了博士资格考和预备考各两门,以及两种第二外语的考试。在继续修课的同时,我开始阅读别人发表的最新论文,着手思考问题,撰写了我来美后的第一篇学术文章。当远在东方的李教授收到我的文章初稿后,给我回信时,不仅给予了学术建议,而且还大大褒扬了我做研究自己找问题动手干的主观能动性。

1988 年秋季学期,刚从东瀛访问归来的李天岩教授,决定开一学年的遍历理论课,所讲材料主要是基于他在日本简单整理的演讲稿,目的是想经过课堂正式讲授,为以后可能写书做准备。这是我第一次正式注册他的课。课程叫《高等应用数学选讲》,注册者除了他几乎所有的中国博士生外,还有一对美国博士后夫妇,这迫使他不得不用英文授课。杰出实验物理学家丁肇中(1936–),为了提高来自国内访问学者的英文水平,平时故意不与他们讲中文。但李教授却恰恰相反,只要没有洋人在场,总是满嘴中文,甚至在大多是美国学生的课堂上,也偶尔耍点中文的小把戏。有一次,他对注册他课的几个中国弟子的作业表现不甚满意,那天一进教室,就直奔黑板,写下四个汉语大字:“眼高手低”,笑坏了不知其意的美国人,羞怯了只比他小了十岁左右的徒弟们。

写过皇皇巨著《古今数学思想》的美国应用数学家兼数学史家克莱因(Morris Kline,1908–1992),关于课堂教学,对教师曾给出如下的谆谆告诫:

“我想力劝每位老师成为演员。他必须借助戏剧的每一种道具使他的授课技巧彰显出生机与活力。他有必要在适当的时候运用戏剧效果,在讲述事实的同时展现激情。不寻常的怪异举动能够激发人们的兴趣,挥洒自如的幽默能够极大地活跃课堂,即便这与授课内容貌似无关。”

坐在李天岩教授的课堂里,你大概对克莱因的话更能体会,因为他就是诠释这段话的范本。上他的课,满脑子瞌睡虫的人也不会打盹。如果我来美的第一个学季就修他的课,那我的时差困扰也不会拖得那么久。他绝不是那种照本宣科的老学究,也不是叙述证明按部就班的标准师,更不是语速、频率、振幅几乎不随时间变化的教书匠。他讲课时面部表情多变,肢体语言夸张,吐出数学新概念前,总以生动例子鸣锣开道,好让我们从容不迫地登堂入室。抑扬顿挫的语气,有时像潺潺流水,有时如惊涛骇浪,有时则仿佛美国黑人民权领袖马丁・路德・金(Martin Luther King,1929–1968)在著名演讲中重复句子 “I have a dream !(我有一个梦想!)” 那样,连续强调同一个数学术语,声音的分贝越来越大,把我们的激情也完全调动起来了。

第二个学季,那一对美国夫妇没有再来旁听,这样每节课教室里,荡漾的全是标准的台湾国语声,李教授上课时的动感语言更加丰富多彩了,我们听得也更起劲了。本来,我们对遍历理论的基本概念几乎一无所知,但这一学年,我们跟随他浸润于集纯数学几个学科于一体的理论大海,“遍历” 畅快地吸收着令人神往的新养料。至于我,就像 “混沌” 所揭示的 “蝴蝶效应” 那样,我根本没有预测到这门课居然成就了自己的博士论文。

而这篇学位论文该做什么,也是导师与我事先都 “始料未及” 的。下次写出这前后过程,或许会给因硕士、博士论文选题而烦恼的年轻学子提供一点 “经验之谈”。

注:

本文基于 2016 年由商务印书馆出版的《亲历美国教育:三十年的体验与思考》第四章《读书日子》修改而成。

via:

-

丁玖:从我的数学人生看怎样学习数学

https://mp.weixin.qq.com/s/S9GqIeJ1tDwTT1WbW-e7Cw -

丁玖:数学应该怎么学?

https://mp.weixin.qq.com/s/AyvlPuSq4sGZcCJqF3106g -

他们或许忘光了公式,却最懂怎样学数学

https://mp.weixin.qq.com/s/fBKc07NzLO48ZLYdbw4EZA

792

792

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?