注:本文为 “科学方法” 相关合辑。

略作重排,如有内容异常,请看原文。

科学方法背后的思维原理:为什么它是人类认识世界的最佳工具?

原创 科学演绎法 2025 年 06 月 05 日 19:30 河南

科学方法:知识探索的系统之路

科学方法是人类获取知识的一种基于经验的方法,至少从 17 世纪开始就被科学家们广泛采用。简单来说,它就像是一套 “探索真相的规则”,帮助我们区分什么是真实的,什么只是人们的想象或误解。

这套方法并不是突然出现的,而是自古代和中世纪逐渐发展而来,经过了几个世纪的完善。就像我们今天使用的许多工具一样,科学方法也是经过长期实践和改进的产物。

科学方法的核心特点是将细致的观察与严格的怀疑态度结合起来。这种怀疑精神极其重要,因为人类的认知偏见和先入为主的假设很容易扭曲对观察结果的解释。

想象一下古代人观察到日食现象。未经科学训练的观察者可能将其解释为神灵吞食太阳,而采用科学方法的研究者则会怀疑这种解释,通过系统观察记录多次日食,最终发现这是月球遮挡太阳光线的自然现象。这展示了科学方法中怀疑态度的价值。

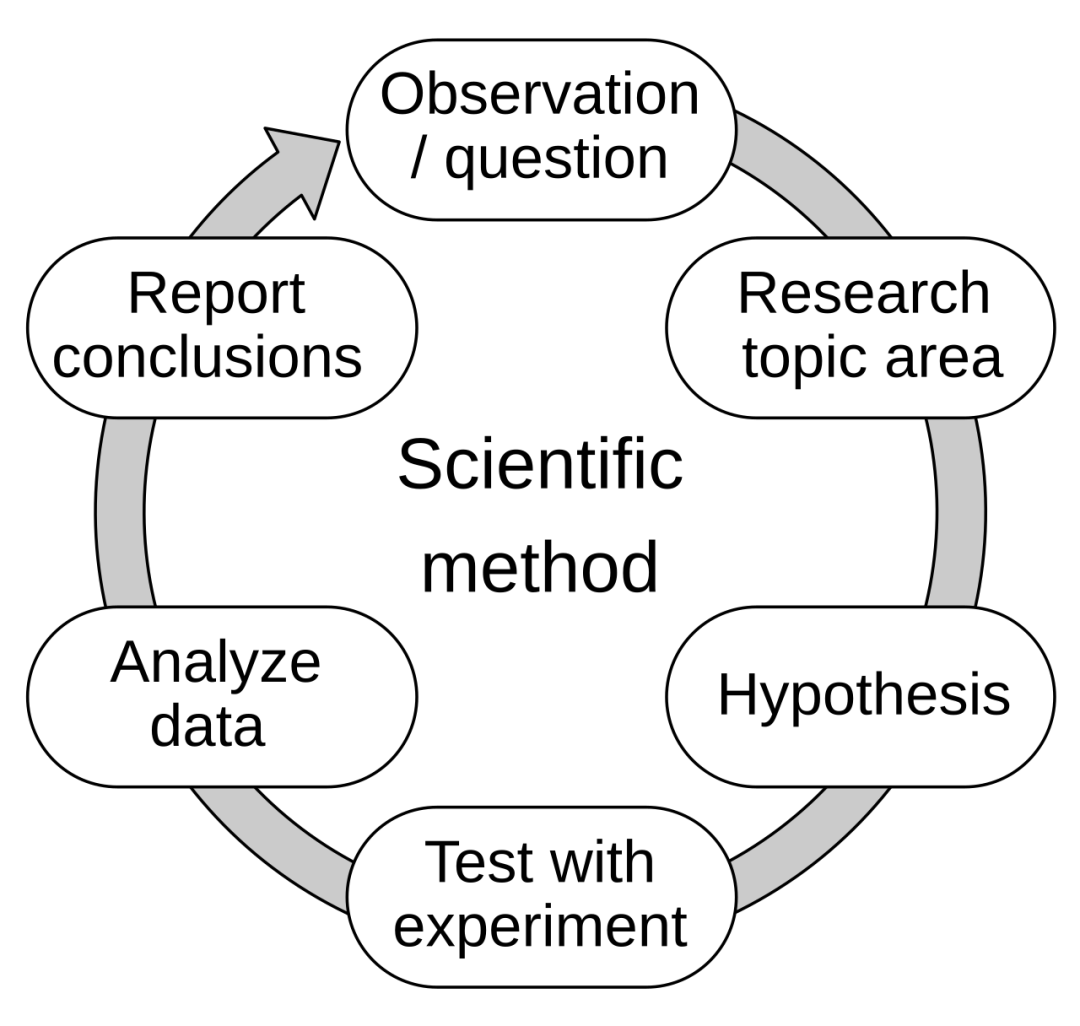

科学探究的基本流程通常包括以下几个步骤:通过归纳推理提出可检验的假设,设计并执行实验对假设进行测试,通过统计分析评估结果,最后根据数据决定是接受、调整还是放弃原始假设。

虽然不同科学领域(如物理学、生物学或心理学)的具体研究程序各不相同,但它们遵循的基本思路往往相似。更详细地说,科学方法包括:

- 提出猜想或假设性解释

- 从假设中推导出逻辑预测

- 基于这些预测设计并进行实验或系统观察

- 分析结果,评估假设的有效性

所谓假设,本质上是在寻求问题答案过程中,基于已获得的知识而形成的有根据的猜测。

一个科学假设可以非常具体(如特定药物对特定疾病的治疗效果),也可以很宽泛(如宇宙起源的理论)。但所有有效的科学假设必须满足一个关键条件:可证伪性(falsifiability)。

这里表达了一个简单的概念:一个好的科学假设必须能够被错误证明。也就是说,就是你提出的任何科学猜想,都必须能回答这个问题:“什么样的证据或实验结果会证明我的想法是错误的?”

可证伪性意味着必须能够设想出某种实验结果或观察现象,如果这种结果出现,就能证明假设是错误的。如果一个假设无论什么结果都能自圆其说,那么它就无法被有意义地检验,也就不是一个科学的假设。

比如 “所有天鹅都是白色的” 这个假设是可证伪的,因为发现一只黑天鹅就能推翻它。相比之下,假设 “宇宙中某处存在看不见的独角兽” 就不是一个好的科学假设,因为无论我们做什么实验或观察,都无法证明它是错误的。

值得注意的是,虽然科学方法常在教科书中被描述为一系列固定的步骤,但实际上它代表的是一套灵活的一般性原则。并非所有步骤都会在每次科学探究中出现,它们的顺序也不总是一成不变的。科学实践是一个充满创造性的过程,而非机械化的流水线。

历史上,许多重大科学发现并没有严格遵循教科书模式的科学方法。有时候,偶然的机遇(serendipity)在科学发现中扮演了重要角色。

弗莱明发现青霉素就是一个著名的例子。1928 年,他在研究细菌时,偶然发现一个培养皿被霉菌污染,而霉菌周围的细菌都被杀死了。这个意外观察导致了抗生素的发现,挽救了数百万人的生命。虽然发现本身带有偶然性,但弗莱明能够认识到这一发现的重要性并系统地研究它,仍然体现了科学方法的精神。

科学方法的魅力在于,它是人类迄今为止发现的最可靠的知识获取途径,通过它建立起来的知识体系不断自我修正,逐渐接近客观真理,推动着人类文明的进步。

原内容及图片源自维基百科,遵循 CC BY-SA 4.0 协议。

原文:https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

翻译:【科学演绎法】译制,并补充部分内容

科学家如何确保理论可靠?科学方法基础原则与现代科学实践

原创 科学演绎法 2025 年 06 月 11 日 20:01 河南

科学方法的基础原则

诚实、开放和可证伪性

科学方法建立在几个基本原则之上。

科学的核心原则是追求准确性和恪守诚实 —— 必须真实报告他们的发现,不歪曲或隐瞒数据。

其次是开放性 —— 科学发现和方法应该公开分享,以便他人验证和批评。当然,这种开放性会受到严格怀疑态度的限制,同时也涉及如何区分科学与非科学领域的问题。

斯莫林的视角

物理学家李・斯莫林 (Lee Smolin) 在 2013 年提出,与其给出科学方法的严格定义,不如强调科学研究中的道德原则。他的观点特别适用于当今数据驱动和大科学时代,在这个时代,科学诚实性和研究可重复性变得尤为重要。他认为科学本质上是一项共同体努力,由那些获得认可并在科学共同体内工作的人们共同完成。同时,他警告科学家不要过度追求简约主义 —— 即不要仅仅为了让理论看起来简洁漂亮,就忽略复杂的现实。

17 世纪天文学家坚持行星轨道必须是完美圆形,即使观测数据显示这是错误的。这种对 “美丽简单理论” 的过度追求,实际上阻碍了科学进步,直到开普勒勇于提出行星沿椭圆轨道运行的 “不那么完美” 理论。

波普尔与可证伪性

哲学家卡尔・波普尔更进一步,认为只有可证伪的理论才有科学价值。波普尔用可证伪性标准来区分科学理论和占星学等非科学理论:虽然两者都能 “解释” 观察结果,但真正的科学理论会冒险做出明确预测,这些预测能够决定理论的对错:

“那些不愿将自己的想法暴露于被驳斥风险中的人,不是在玩科学的游戏。”

—— 卡尔・波普尔,《科学发现的逻辑》(2002 [1935])

可证伪性意味着一个好的科学理论必须能够指明什么样的证据会证明它是错误的。如果一个理论无论什么结果出现都能自圆其说,那它就不是科学理论。

比如爱因斯坦的相对论预测光线会被太阳引力弯曲。这个预测是可检验的 ——1919 年的日食观测证实了光线确实被弯曲。如果观测显示光线没有弯曲,相对论就会被证伪。

理论与观察的相互作用

科学有其局限性。这些局限通常被认为是科学领域之外的问题,比如信仰问题。

科学还有其他局限,因为它试图对现实做出真实陈述,而这涉及到真理的本质和科学陈述如何与现实相关的哲学问题,最好留给科学哲学的专门文章。而更直接相关的限制表现在对现实的观察中。

科学探究面临的一个基本挑战是:不存在纯粹客观的观察。我们需要理论来解释经验数据,因此观察总是受到观察者已有概念框架的影响。这种 “理论负荷性”(theory-ladenness) 意味着,即使是最基本的观察也无法完全摆脱理论的影响,这在科学史上导致了许多曲折。

著名科学史学家汉森用开普勒和第谷・布拉赫的例子来说明这一点。尽管两位科学家观察同一次日出,但他们得出了完全不同的结论 —— 因为他们带着不同的理论框架。开普勒使用布拉赫的观察方法,即通过针孔将太阳影像投射到纸上,而不是直接看太阳。但布拉赫认为日全食不可能发生,而开普勒知道历史上有日全食记录,因此他得出不同结论。进一步,开普勒推断获取的图像质量会随着光圈变大而提高 —— 这一洞见后来成为现代光学系统设计的基础。

另一个经典例子是海王星的发现。天文学家首先通过数学计算预测了海王星的位置,然后才通过望远镜找到它。之前的观察者虽然也看到了海王星,但由于缺乏相关理论,他们不知道自己看到的是一颗新行星,只当它是普通恒星。

经验主义、理性主义和更务实的观点

科学探索可以被理解为两种形式:

- 寻求自然世界的真相

- 消除对这些真相的疑虑

前者是从经验数据和逻辑直接构建解释,后者则是通过排除错误解释来逐渐接近真理。由于经验数据的解释总是受理论影响,这两种方法都不是简单直接的。

这两种方法听起来可能差不多,但实际上代表了思考科学的不同方式。想象你在侦破一个谜团:第一种方法就像收集线索然后构建一个完整故事;第二种方法则像是列出所有可能的嫌疑人,然后一个个排除,直到只剩下真凶。

经验主义:从观察中学习

科学方法中最基本的元素是经验主义 (empiricism),它认为知识来源于观察;科学理论是对观察结果的概括。

理性主义:思考的力量

与经验主义相对的是严格的理性主义 (rationalism),理性主义强调知识主要由人类理性创造。波普尔后来澄清,即使是理性推导也总是建立在先前理论基础上的。

科学方法体现了这样一种立场:理性本身不能解决特定的科学问题;它明确反对声称启示、政治或宗教教条、传统诉求、常识或当前持有的理论是证明真理的唯一可能手段。

伽利略的落体实验挑战了亚里士多德的理论。传统观点认为重物落得比轻物快,但伽利略通过实验表明(忽略空气阻力)所有物体以相同速率下落。这展示了科学如何通过实验证据而非权威传统来建立知识。

哲学家皮尔士的实用主义:实际问题的解决者

1877 年,美国哲学家 C.S. 皮尔士提出了一个更为实用的观点。他认为科学研究的本质并非抽象地追寻真理,而是解决实际问题的过程:

- 首先,我们遇到让人困惑的情况(比如意外现象或不同意见),这会产生怀疑和不确定感。

- 然后,我们通过研究和探索,努力消除这种不安的怀疑。

- 最终目标是达成我们敢于依靠的稳定认识,能够自信地采取行动。

这就像你发现自己迷路了(怀疑状态),于是查看地图、问路或使用 GPS(探究过程),直到你确信自己知道正确方向(稳定信念),然后按这个方向走(准备据以行动)。

皮尔士特别强调,科学探究是由实际怀疑推动的,而不是 “夸张的怀疑”。这里的 “夸张怀疑” 指的是笛卡尔式的怀疑,即怀疑一切可能怀疑的事物(“我怎么知道我不是在做梦?” 或 “我怎么知道我不是被邪恶的魔鬼欺骗?”)。皮尔士认为这种极端怀疑是徒劳的,因为它与我们的实际生活和问题解决无关。

现代科学方法:模型与现实

现代科学方法并不总是严格遵循传统经验主义。传统经验主义强调直接经验和观察数据,而当代科学实践则广泛接受科学模型和抽象理论。

2010 年,霍金提出了一个实用观点:只要物理学模型能做出有效预测,我们就应该接受它们,不必过分纠结于它们是否完美反映 “真实”。他将这种思想称为 “模型依赖的现实主义”(model-dependent realism)。

简单来说,霍金认为好用的地图比完美但难用的地图更有价值,即使它并非精确描绘每一处细节。

原内容及图片源自维基百科,遵循 CC BY-SA 4.0 协议。

原文:https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method#Foundational_principles

翻译:【科学演绎法】译制,并补充部分内容

科学方法的历史演变:为什么科学家们对 “如何做科学” 争论不休

原创 科学演绎法 2025 年 06 月 18 日 20:00 河南

科学方法的历史

科学方法史不同于科学本身的历史,它关注的科学探究方法论的变化。

科学推理规则的发展并非一帆风顺;科学方法一直是科学史上激烈且反复争论的主题。历史上,杰出的自然哲学家和科学家们为不同科学知识建立方法的孰优孰劣进行了持续不断的辩论。

简单来说,科学方法史研究的是:人类如何从 “我觉得是这样” 发展到 “我有证据证明是这样” 的思维过程。

早期发展

经验主义和科学方法的不同早期表达形式贯穿历史,例如可以在古代斯多葛主义、亚里士多德、伊壁鸠鲁、海什木、伊本・西那、比鲁尼、罗杰・培根和奥卡姆的威廉等人的著作中都能看到这些思想的萌芽。

科学革命时期

16-17 世纪的科学革命是科学方法发展的重要转折点。这一时期,几位关键人物彻底改变了人类获取知识的方式:

- 弗朗西斯・培根和罗伯特・胡克进一步发展了经验主义(强调通过观察和实验获取知识)

- 笛卡尔描述的理性主义方法(强调逻辑推理和数学思维)

- 牛顿及其追随者推崇的归纳主义(从特定观察归纳出普遍规律)

实验被弗朗西斯・培根大力提倡,并由詹巴蒂斯塔・德拉・波尔塔、约翰内斯・开普勒和伽利略・伽利雷等人付诸实践。理论发展得到了怀疑论者弗朗西斯科・桑切斯的理论著作的助力,以及约翰・洛克、乔治・贝克莱和大卫・休谟等唯心主义者和经验主义者的重要贡献。查尔斯・桑德斯・皮尔士在 20 世纪提出了假设 - 演绎模型(先提出假设,再通过演绎推理得出可检验的预测),该模型此后经历了重大修订。

▲《光学之书》拉丁语首页,展示了彩虹 、使用抛物面镜点燃船只、水中折射造成的扭曲图像以及其他光学效应。

伊本・海什木(约 1027 年)的《光学之书》和伽利略(1638 年)的《两门新科学》以及《天平师》中使用的实验反驳现有理论的算法方法,至今仍被视为科学方法的经典范例。

术语的出现与发展

19 世纪,随着 “科学方法” 这个术语正式登场,科学家们开始明确界定什么是科学,什么不是科学,就像我们区分专业医生和江湖郎中一样。

“科学方法” 一词正式出现于 19 世纪,这是科学机构显著发展的结果,同时也确立了明确区分科学与非科学的术语,如 “科学家” 和 “伪科学”。

在 19 世纪 30 年代至 50 年代,当培根主义思想流行时,威廉・惠威尔、约翰・赫歇尔和约翰・斯图尔特・密尔等自然学家就 “归纳” 和 “事实” 的本质进行了深入辩论,他们专注于探讨如何产生可靠的科学知识。

在 19 世纪末和 20 世纪初,随着强大的科学理论(如量子力学、相对论)扩展到直接可观察领域之外,围绕现实主义与反现实主义的辩论也随之展开。这些辩论关注的核心问题是:我们无法直接观察到的实体(如原子、电子)是否真实存在,还是仅仅是有用的理论构造。

现代使用与批判思想

“科学方法” 一词在二十世纪开始广泛使用;约翰・杜威 1910 年的著作《我们如何思考》启发了许多流行的科学方法指导方针。该术语开始出现在字典和科学教科书中,尽管对其确切含义仍然缺乏广泛共识。

到了 20 世纪中后期,科学方法的 “统一性” 受到了挑战。这就像人们意识到烹饪没有唯一正确的方法一样,科学家们开始认识到科学研究也可能有多种有效途径,而非一成不变的 “食谱”。

虽然科学方法的概念在二十世纪中期有所发展和普及,但到了 1960 年代和 1970 年代,托马斯・库恩(《科学革命的结构》的作者)和保罗・费耶阿本德等许多有影响力的科学哲学家开始质疑 “科学方法” 的普遍适用性。他们在很大程度上用 “科学是一种异质性和地方性实践” 的观念,取代了 “科学是一种同质和普遍方法” 的传统概念。

特别是保罗・费耶阿本德在 1975 年首版的《反对方法》一书中,大胆地认为不存在普遍适用的科学规则,他的名言是 “一切皆可”(Anything goes)。不过,卡尔・波普尔和高奇(2003 年)等人并不同意费耶阿本德的这一激进观点,他们仍然坚持科学有其基本方法论原则,特别是波普尔强调 “可证伪性” 作为区分科学与非科学的关键标准。

近年来的一些立场包括物理学家李・斯莫林 2013 年的文章《没有科学方法》,其中他没有提出具体的科学方法,而是倡导两个科学研究的伦理原则。科学史学家丹尼尔・瑟斯在 2015 年《牛顿的苹果和其他关于科学的神话》一书中的章节中得出结论认为,科学方法是一个神话,或者充其量是一种理想化的概念,而非科学实践的真实写照。

这就像我们逐渐认识到,成功的人生没有唯一的 “成功秘诀” 一样,现代科学哲学家们认为,科学研究也没有放之四海而皆准的 “唯一正确方法”。

由于神话本质上是一种信念,它们容易受到叙事谬误的影响,正如纳西姆・塔勒布所指出的。哲学家罗伯特・诺拉和霍华德・桑基在 2007 年的著作《科学方法理论》中表示,关于科学方法的辩论至今仍在继续。他们指出,费耶阿本德尽管著作名为《反对方法》,但实际上他也接受了某些方法规则,并试图用元方法论(关于方法的方法)来证明这些规则的合理性。

斯塔登(2017 年)认为,在缺乏明确算法化科学方法的情况下试图盲目遵循规则是一个错误;在这种情况下,“科学最好通过实例来理解”—— 也就是说,通过研究成功的科学案例来学习科学如何运作,而非抽象的规则。

了解科学方法,最好的方式可能是研究爱因斯坦、达尔文这样的科学家是如何实际开展他们的研究工作的,而不仅仅是背诵 “科学方法五步骤”。

尽管如此,海什木和伽利略等人使用的通过实验来反驳现有理论的方法,至今仍被视为科学方法的核心要素,证明了一些基本原则在科学发展的长河中保持了惊人的稳定性。

原内容及图片源自维基百科,遵循 CC BY-SA 4.0 协议。

原文:https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method#History

翻译:【科学演绎法】译制,并补充部分内容

掌握科学探究的4个关键环节,建立受用终身的思维方式

原创 科学演绎法 2025 年 06 月 22 日 19:15 河南

科学方法是科学家用来研究世界的一套方法,通常被描述为一个持续进行的过程。虽然教科书常常将它描述为一个固定的步骤序列,但实际上科学方法有许多不同形式,科学家在实践中会灵活运用这些方法。

科学方法是科学研究的实施过程。与其他探究领域类似,科学(通过科学方法)能够在前人知识基础上不断发展,并随着时间推移统一对研究主题的理解。

从历史角度看,科学方法的发展对科学革命起到了关键作用,正是这种方法论的确立,使现代科学得以蓬勃发展。

科学方法的整体过程包括:提出猜想(假设)、预测其逻辑后果,然后基于这些预测进行实验,以确定最初的猜想是否正确。

然而,将科学方法简化为固定步骤的公式存在困难。虽然科学方法常被呈现为一系列固定步骤,但这些行动更准确地说是一般性原则。并非每次科学探究都会执行所有步骤(或以相同程度执行),它们也不总是按相同顺序进行。

科学探究的要素

描述科学探究基本方法有多种方式。科学界和科学哲学家普遍认同以下方法组成部分的分类。这些方法要素和程序组织更多地体现在实验科学(如物理学、化学)而非社会科学(如社会学、心理学)中。尽管如此,制定假设、测试和分析结果,以及提出新假设的循环过程,与下面描述的循环相似。

科学方法是一个不断修正信息的迭代循环过程。人们普遍认为,科学方法通过以下要素(以不同组合或贡献方式)推动知识进步:

- 特征描述(对研究对象的观察、定义和测量)

- 这包括仔细观察现象,精确定义研究对象,以及对相关变量进行量化测量

- 假设(对研究对象的观察和测量提出理论性、假设性解释)

- 基于观察提出可能的解释,这些解释必须是可以被测试的

- 预测(从假设或理论进行归纳和演绎推理)

- 如果假设正确,那么在特定条件下应该会观察到什么现象

- 实验(对上述所有内容进行测试)

- 设计并执行实验来验证预测,收集数据并分析结果

科学方法的每个要素都要接受同行评审,以检查可能的错误。这些活动并不描述科学家所做的全部工作,而主要适用于实验科学(如物理学、化学、生物学和心理学)。上述要素通常在教育系统中被教授为"科学方法",但实际的科学实践往往更加复杂和灵活。

科学方法不是单一的配方:它需要智慧、想象力和创造力。

从这个意义上说,它不是一套无脑的标准和程序,而是一个不断发展的循环,持续开发更有用、更准确、更全面的模型和方法。

例如,当爱因斯坦发展狭义和广义相对论时,他并没有以任何方式反驳或否定牛顿的《自然哲学的数学原理》。相反,如果从爱因斯坦理论中移除天文级巨大质量、轻如羽毛的物体和极速运动的物体——这些都是牛顿无法观察到的现象——剩下的正是牛顿方程。爱因斯坦的理论是对牛顿理论的扩展和完善,因此增强了对牛顿工作的信心。

上述四点的迭代、实用方案有时被提供为进行科学研究的指导方针,可以展开为以下更详细的步骤:

- 定义问题

- 明确提出需要解答的科学问题

- 收集信息和资源(观察)

- 查阅现有文献,收集相关数据,了解前人研究成果

- 形成解释性假设

- 提出可能解释观察结果的理论

- 通过以可重复方式进行实验和收集数据来测试假设

- 设计实验,确保实验条件可控,方法可被他人重复

- 分析数据

- 使用统计和其他分析工具处理实验结果

- 解释数据并得出结论,作为新假设的起点

- 根据分析结果评估假设是否成立,可能需要修改或提出新假设

- 发布结果

- 将研究成果通过同行评审期刊或会议发表,与科学界分享

- 重新测试(通常由其他科学家完成)

- 其他研究者尝试重复实验,验证结果的可靠性

这个步骤方法中固有的迭代循环是从第3点到第6点,然后再回到第3点。科学知识就是通过这种不断循环、不断修正的过程积累起来的。

虽然这个模式概述了典型的假设/测试方法,但许多科学哲学家、历史学家和社会学家,包括保罗·费耶阿本德,都声称这种对科学方法的描述与科学实际实践方式关系不大。实际的科学发现往往包含更多的偶然性、创造性跳跃和非正式推理。

原内容及图片源自维基百科,遵循CC BY-SA 4.0协议。

原文:https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method#Elements_of_inquiry

翻译:【科学演绎法】译制,并补充部分内容

via:

-

科学方法背后的思维原理:为什么它是人类认识世界的最佳工具?

https://mp.weixin.qq.com/s/hFArYcDWqS33tXcwdJpM-g -

科学家如何确保理论可靠?科学方法基础原则与现代科学实践

https://mp.weixin.qq.com/s/QtmUV9-vrFONij6BUo0Ssw -

科学方法的历史演变:为什么科学家们对 “如何做科学” 争论不休

https://mp.weixin.qq.com/s/EYSlr5kWp_MXXluURnFmDQ -

掌握科学探究的 4 个关键环节,建立受用终身的思维方式

https://mp.weixin.qq.com/s/qSN65w3poSY5j4sjvwAAwQ -

课题常用的五种研究方法

https://mp.weixin.qq.com/s/j9kQBDsTjn4z40IXsjKk3g -

科学思维决定方向,科学方法实现路径:科研的两大支柱

https://mp.weixin.qq.com/s/GeHtRAMuTPQuUCWMAcmISw

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?