也许我们自己都没有注意到,大脑中一些常见的思维模式,其实有着非常深刻的数学内涵,就拿生活中的”分类“思想为例,我们按照年龄不同将人的成长过程分为婴儿,少儿,幼儿,少年,青年,中年,成年,老年几个阶段,并依此对群体进行分类,我们的大脑被训练到几乎不需要付出额外思考,就能判断完成对一个人的分类。实际上,分类是一个看似平凡、实则深刻的基础概念,数学这门学科已经对其作出了严谨的定义。在数学上,满足自反性,对称性和传递性的关系叫做等价关系,根据等价关系,可以将集合分成不同的等价类,这个就是生活中的分类思想所遵守的数学规律。人类的大脑会有意无意的使用等价关系对事物进行分类,人们对分类的思考不但是数学的, 而且还是如此抽象的三条数学规则,这多少有些神奇。 但是随着你思考的深入,你就会逐渐体会到数学用抽象的三条关系就说明了分类的本质简直是妙不可言,它精确地捕捉了我们日常生活中“相同”、“同类”或“等价”这种直觉的核心特征,完美地刻画了我们日常生活中最常用的“分类”和“视为相同”的思维模式,并将其形式化,成为构建更复杂数学结构和进行抽象推理的基石。生活中满足等价关系的例子还有很多,“和...年龄相同”就是一个等价关系(满足自反、对称、传递)。它把人按年龄分组,得到人成长过程中的不同阶段。 “和...颜色相同”也是一个等价关系的例子,这里例子把物体按颜色分类。

实践中,还有另一个应用更加广泛,但是却几乎不怎么受到关注的思维模式,它就是共扼。可能除了知道代数中解方程会得到“共扼”根之外,我们几乎对共扼毫无概念。共扼是一种看待和解决问题的观念,一种普适性的生产哲学,它蕴含的思想比”分类“更加深刻,并深深的影响了我们的生活。

共扼的思想

人和猿的一个基本区别是人能够制造并使用工具,通过工具,人们可以完成许多直接用双手不能完成的工作,人的控制范围扩大了。一件工具发明出来,开始的时候它的使用范围是有限的,人们为了完成更复杂的工作,又得研究使用工具的方法以及使用工具的工具。人类在自己历史的每一个阶段,总要面临着一大堆在当时拥有的控制手段无法直接完成而又需要完成的工作,也就是扩大自己的控制范围的问题。当人们要扩大控制范围的时候,通常要用到一种叫做共扼控制的方法。这种方法并不涉及某一具体工具的发明,但包含了一切工具的控制原理。它专门研究如何将一件人们无法完成的工作变成能够完成的工作。说起来也许有人觉得有点奇怪,其实这种方法我们几乎每天都在接触,有的时候连小孩子都懂得运用,让我们先讲一个关于小孩子的故事。

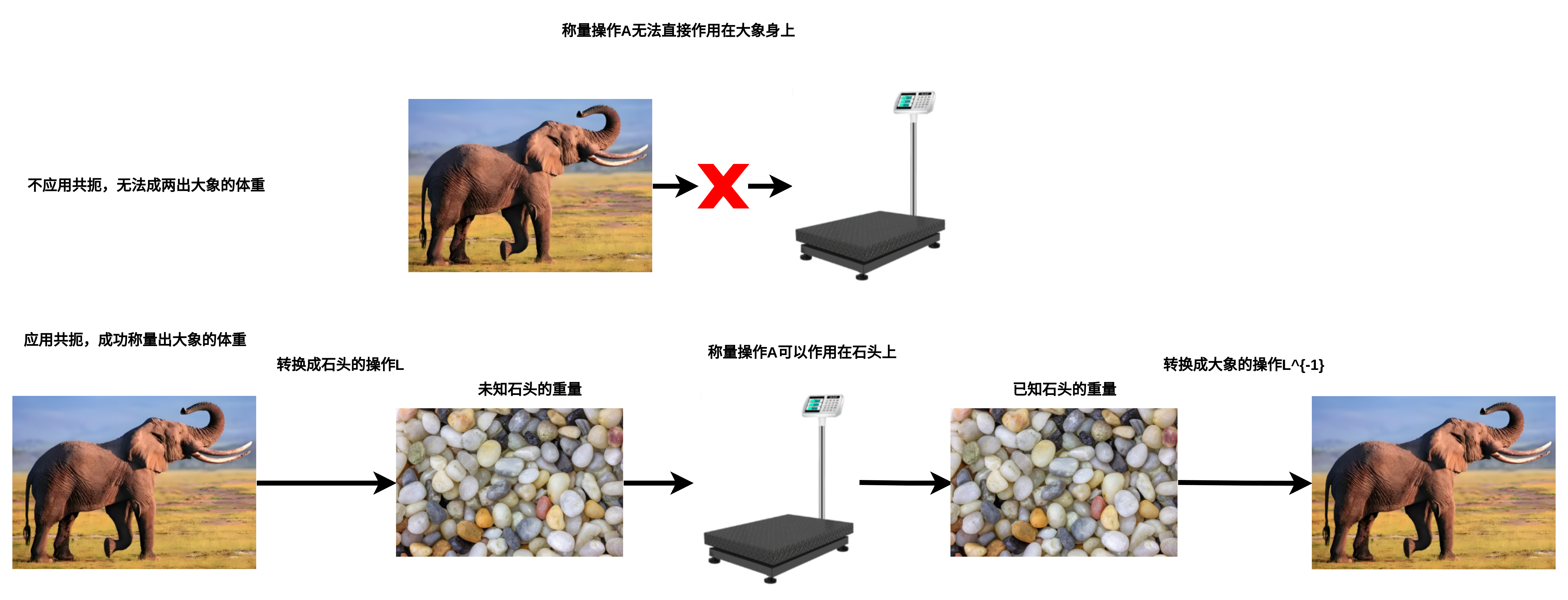

三国的时候,有人送了一头大象给曹操,曹操想知道大象有多重。可是当时还没有那么大的秤可以称象,他召集了群臣来问,满朝文武竟然没有一个人能相得出办法来。这个时候曹操的第七个儿子曹冲,当时还是一个小孩,想出来一个主意。他建议把大象引到一只大船上,在船舷处刻下吃水深浅的记号,在把大象引下船,再在船上装上石头,也使船沉到同一个吃水线上。然后只需要称一下石头的重量,就得到了大象的体重。曹操和大臣们听了大吃一惊,想不到一个五六岁的小孩儿会想到这么高明的方法。曹冲称象这个故事就这么流传开了,从技术的角度看,这个故事就用到了共扼的思想。

我们来分析以下,直接称出大象的体重是人们办不到的事,但一块块石头的重量是可以称量出来的。曹冲用大船的沉浮先把大象的体重用同等重量的石头代替,我们把这一变换过程用L表示,再称出石头的重量,这一步用A表示,最后又将石头的重量变成大象的体重,这一步根L变换恰好相反,我们用L^{-1}表示,三步连起来可以写成,它表示先执行L,再执行A,最后执行

,这样就把大象的体重称出来了。这里的工具就是石头,用石头作为媒介,完成了体重的变换。

数学上,一般把称作A操作的共扼操作,它通过L变换和L^{-1}的变换,把我们原来无法完成的操作变成我们熟悉的操作方法去完成。A的操作范围在施加L变换和L^{-1}的变换后扩大了。

这个过程虽然简单,但它的运用却极其广泛,比如为了使两种固体粉末能够完全进行化学反映,在实验室中,通常要把它们混合均匀。但无论我们怎样把两种固体放在一起搅拌或者研磨,都做不到混合均匀到分子水平,怎么办呢?我们知道,如果是两种溶液,不难把它们充分混匀到分子水平,只要将他们倒在一起,加以搅拌,利用分子的运动和扩展就混匀了。我们假设:

A:控制液体混匀的方法。

L:将固体溶于某种液体。

L^{-1}:L的反变换,将溶液蒸干。

这样一个过程就使混合液体的方法扩大了控制范围,可用于混匀固体。

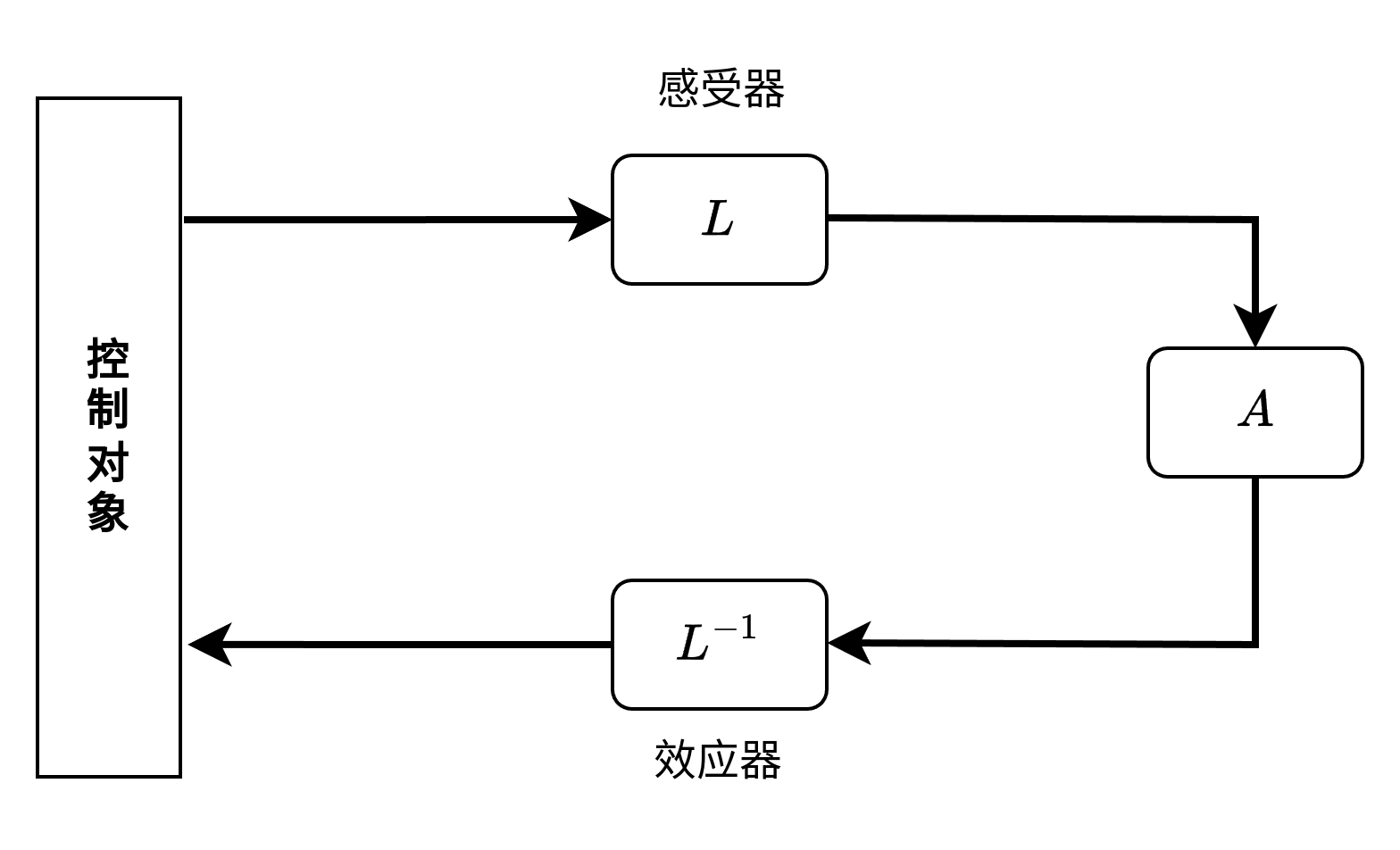

可以说,几乎人类制造和使用的一切工具,本质上都包含有这样的一个控制范围扩大的过程。最简单的杠杆中,L和L^{-1}是通过一根有支点的棍子来实现的,现代化的自动控制设备,L和L^{-1}分贝有自己的专有名称,L通常称为感受器,L^{-1}通常称为效应器。感受器和效应器是如何工作的呢?例如控制对象为某一生产过程,人坐在操作台上按电钮控制生产。人按电钮就是在进行选择,必须有两套装置,一种装置把反映生产过程进行状况的各种因素,包括温度,压力,流速等,变成电脉冲形式。并用仪表显示出来,这就是L,人通过按电钮控制了这些电脉冲,在各种可能之中进行选择。第二套装置是L变换的反变换,把电脉冲变成生产过程中的各种控制因素,这就是L^{-1},通过这样的过程,我们控制了生产活动。

任何感受器和效应器的关系在本质上都能从的关系中得到说明,人类使用共扼控制的方法还可以追溯到数字和语言的起源。处于原始社会的人类,想到可以用小石头来计算动物的数量。从动物变换为小石头,又从小石头变换为数的概念。人类学会了用抽象思维来代替形象思维。如今的人们已经完全习惯于同抽象的数字打交道,不论是天上的星星,世界上的人口或者原子的数目。以至于我们已经很难理解把一切变换成数字来运算是怎样一个巨大的进步。同样,人类只有把思想变成语言和符号来交流和思维以后,才真正使大脑发达起来成为一个有文明的物种。

在我们人体内部,也存在着这样一个由共扼变换构成的控制系统,我们的感官,比如眼睛,就是一个感受器,我们的四肢,比如手,就是一个效应器。我们的眼睛不断把外界对象的状态变换成生物电脉冲送到大脑中去。信息经过大脑加工后,再由手执行相反的变换,把生物电脉冲信号变成对外界对象状态的控制。

共扼控制揭示了人类使用工具过程的本质。也许有人会问,把使用工具这么一件直观的事情表述成那样复杂的一种结构,有什么意义呢?其意义在于运用共扼的思想分析后,就可以用数学语言来确切描述这个过程了。并且可以把之前已经发明的类似前面介绍的A操作应用在崭新的,完全不一样的事物上。扩大知识的应用和复用范围。

生活中利用共扼的例子

表达式或许看上去让人有些不明所以,下面这些例子可以解释为什么取A操作的共扼常常具有自然又实用的意义。

开罐头瓶子

你买了一瓶罐头,盖子很紧,但是手头上又没有开瓶器(开瓶器本身就是个共扼作用,但是这个例子里面不用它)。我们可以把L操作定义为先用热水加热罐头,使罐头里面的气压变大,这样经过L作用后,罐头内外的气压趋于平衡,状态变成了另一种不同的形式,在这种状态下,我们可以轻而易举的用手拧开罐头。 拧开后,在让罐头冷却(执行L^{-1}变换),我们就可以开吃了。

开车去买菜

L作用定义为开车,A作用定义为买菜。因为菜市场离家比较远,买菜作用无法施加,我们就开车到菜市场(施加L作用),完成买菜(A作用),再开车回家(L^{-1}作用),买菜经过开车作用之后转换成了新的形式,这个新形式下,不但普通的买菜任务得以完成,还节省了我们体力,获得了幸福感,这是共扼工具带来的好处。

计算机的使用

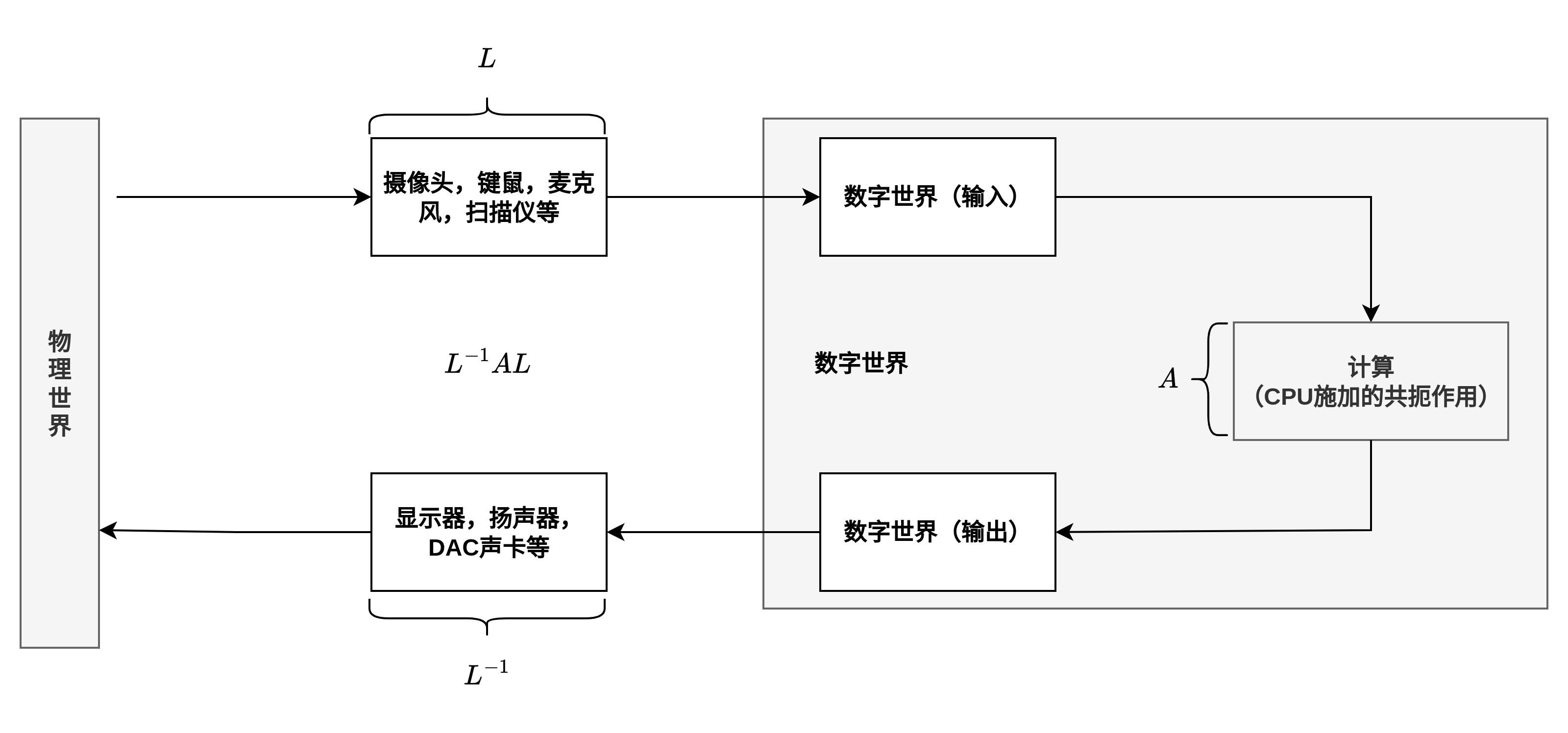

计算机本身并不直接等同于控制理论中的共轭控制器,但它在功能本质上发挥着强大的“共轭作用”——将复杂、多样的现实世界问题,“映射”或“转换”到一个相对简单、规则且易于操作的数字世界,再将数字世界的结果“映射”回现实世界。

输入处理:电脑将现实世界的复杂信息(文字、图像、声音、传感器数据、用户指令等)通过输入设备(键盘、鼠标、摄像头、麦克风、ADC模数转换器等)映射/转换为计算机能够处理的、统一的、离散的二进制数字信号 (0/1)

处理过程(核心作用): 在数字领域,电脑利用其强大的计算能力(CPU、GPU)、存储能力(内存、硬盘)和软件(操作系统、应用程序、算法),在由逻辑门和程序指令构成的、高度规则化、线性化(指逻辑流程的确定性)的环境中,执行各种复杂的运算、决策、模拟、优化等任务。

输出映射: 电脑将数字处理的结果 (计算结果、控制指令、多媒体内容) 通过输出设备(显示器、扬声器、执行器、DAC数模转换器、网络接口等)映射/转换回现实世界,影响物理过程、提供信息反馈或与人交互。

电脑是终极的“广义共轭引擎”。它核心的功能就是持续不断地进行“现实世界 ↔ 数字世界”的双向映射(共轭)。,计算机完美地体现了“共轭”的精髓:通过精心设计的映射(硬件接口+软件算法),将难以驾驭的复杂性转换到一个结构化的、可计算的空间中进行处理,从而实现对复杂现实的理解、预测和控制。 它不仅是实现具体共轭控制算法的工具,其自身运作模式就是一种强大的、普适的“共轭范式”。

计算机的共扼作用:

数学中的共扼本质上是同一个变换在不同坐标系下的体现,套用到现实世界中,共扼就是同一种技术处理方式在不同的处理对象中的应用。将在现实物理坐标系下人类习以为常的计算交给计算机,后者在数字世界的的新坐标系下对数字对象应用这些计算,从而达到拓展控制作用的目的,本质上,共扼和被共扼的作用他们是一回事。

汽车方向盘和底盘

想象一辆汽车在崎岖的山路上行驶。驾驶员需要不断调整方向和力度来保持平衡和方向。共轭控制就像给汽车安装了一套智能悬挂和转向系统(状态反馈和变换)。这套系统实时感知地形和车身姿态,并自动抵消掉路面的颠簸和车身的摇摆(非线性),使得驾驶员感觉像是在一条完全平坦笔直的大道上行驶。驾驶员只需要根据这条虚拟大道上的情况给出简单的方向指令即可轻松控制汽车。这套智能系统就是那个实现共轭(将崎岖山路映射/等价到平坦大道)的关键。

软件设计中的分层思想

抽象层次上,软件中的分层可以被视为在软件架构层面实现了一种“广义的共轭作用”。通过引入一个精心设计的中间层,将处理者(控制工程师/应用程序) 从被处理对象的原始复杂性(非线性动态/底层基础设施细节) 中解放出来。

软件分层设计是软件工程师用来“驯服”分布式系统、异构基础设施和横切关注点复杂性的一种“共轭魔法”——它通过建立一个抽象层,将弯曲崎岖的“软件现实”之路,映射成一条应用逻辑可以平稳行驶的“抽象高速公路”。

群论中的例子

-

自反性:对任意元素 a∈G,存在单位元 e∈G,使得

。因此,a∼a。

-

对称性:如果 a∼b(即

对某个 g∈G),则

,所以 b∼a。

-

传递性:如果 a∼b(即

)和 b∼c(即

),则

,所以 a∼c。

因此,群论中的共轭关系满足等价关系的所有条件。

解魔方的例子

魔方有接近无数种状态,我们不可能记忆所有情况的公式。但我们可以记忆一些处理特定情况的核心算法。共轭思想允许我们利用这些有限的核心算法,通过“准备”和“恢复”步骤,去解决海量的不同情况。共扼是一种万能的适配器,拥有化未知为已知的神奇魔力。

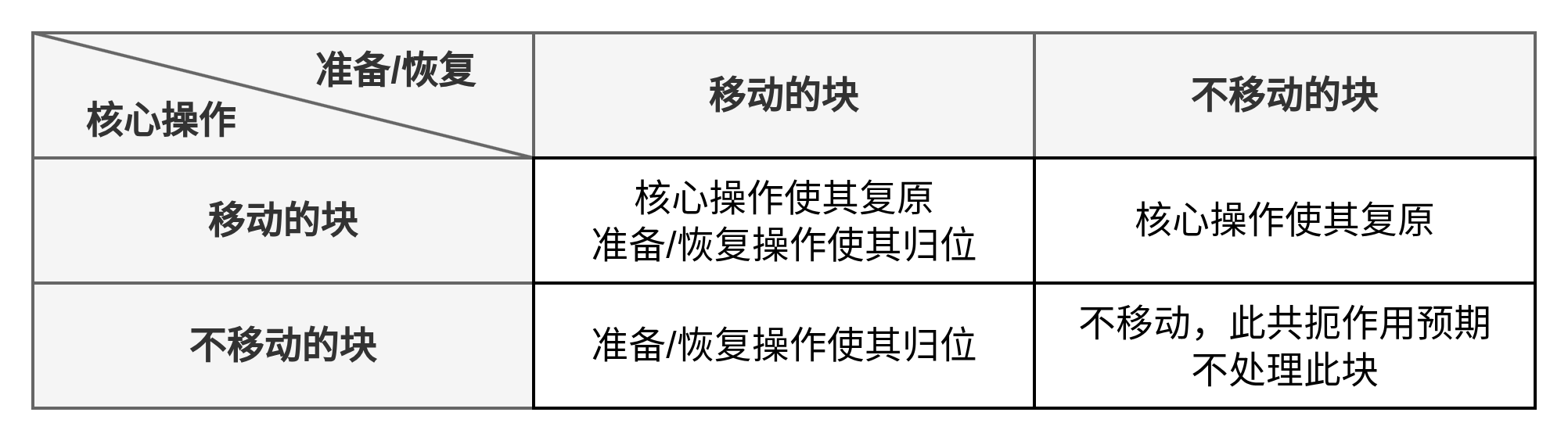

为了达到复原的目的,核心算法需要具备特定的性质,它应该只改变魔方的某些部分(如特定块的位置或朝向),而保持其他部分不变。否则,共轭操作(Setup → 核心算法 → Reverse Setup)可能会打乱原本已经正确的块,从而增加解决难度,而不是简化问题。

如果核心算法会影响无关的块,那么执行共轭后,这些无关块可能无法通过Reverse Setup完全恢复,从而导致混乱。

核心操作和准备/恢复操作包含彼此不动的块和移动的块,如果核心操作移动的块全部是准备/恢复操作不动的块,那就没有必要应用后者。

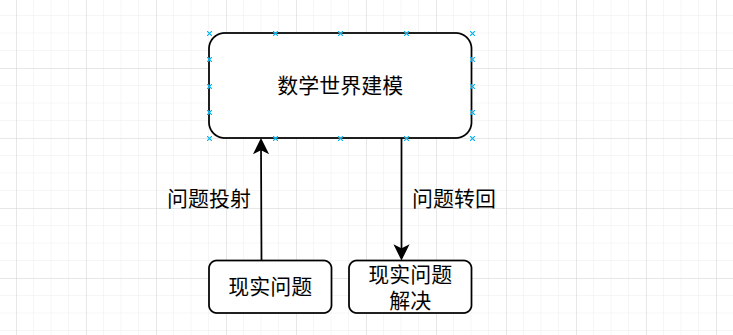

数学建模的例子

数学是一个形而上的世界,在这个世界里可以摆脱现实的约束,让思维自由漫步,比如,架设今天是4月20号,那么14天后就是4月34号,那就是34-30=4号,答案是5月4号。这里发明了一个不存在的日期让我们快速到达结论。当碰到问题时,我们可以将其转换成数学世界的问题加以分析,分析结束后在映射回现实世界,这也是一种共扼思维,通常包括如下三个步骤。

- 创造一个数学世界,你可以在这个世界里把问题模型化。

- 在这个数学世界里解决问题。

- 把结果转回到现实世界中。

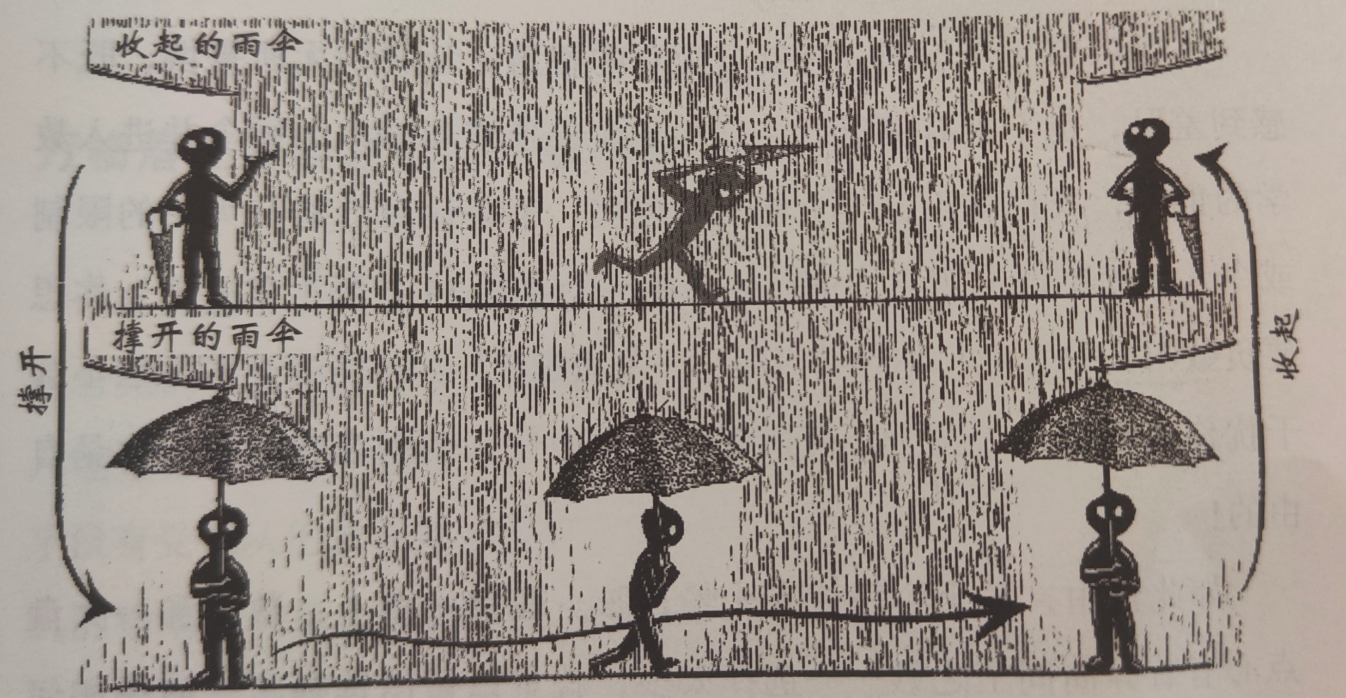

雨伞定理

如果你在下雨天想要在不被淋湿的情况下从一个地方前往另一个地方请,请按照以下步骤操作:

- 撑开你的雨伞。

- 开始你的行程。

- 收起你的雨伞。

步骤1和步骤3的作用是相反的,如果你能够在雨伞为你打开的特定世界中达成预期的目标,那么你在操作结束时就会恢复到开始时的状态。发明复数/负数是一种雨伞,发明对数是一种雨伞,乃至抽象的数学雨伞的都算是一种便利。

线性代数中的例子

线性代数(矩阵相似):两个矩阵 A 和 B 是相似的(即共轭的),如果存在可逆矩阵 P 使得 ,矩阵相似关系满足自反性、对称性和传递性,因此相似关系也是一种等价关系。

矩阵相似的物理意义:每一个矩阵表示一个线性变换,线性变换可以从两个方面去理解:

1.变换空间里的向量,空间坐标系不变。

2.变换坐标系而向量不变。

两者是对偶的,结果是等价的。

如果两个坐标系之间的转换矩阵为P,原坐标系是标准笛卡尔正交坐标系,新坐标系代表原坐标系下单位基向量(1,0),(0,1)变换到P的列向量对应的线性变换。线性变换矩阵为顺时针旋转90度,在原坐标系下用A表示,那么:

对于按新坐标系度量的向量:

新旧坐标系之间的转换为:

那么如果以原坐标系来看,其坐标向量表示为:

按照1去理解,由于线性变换A是原坐标系下的线性变换,可以直接应用,应用A矩阵的线性变换为:

按照2去理解,假设在新坐标系下,同样旋转90度的线性变换为B,由于也是新坐标系下的向量,所以可以直接应用B,也就是在新坐标系下,

顺时针旋转90度后达到的位置为:

上式为坐标系下的坐标,将其转换回原来的坐标系:

无论按1还是按照2去理解线性变换,最终变换后在原坐标系下的坐标应该相同,也就是:

所以,最后推导出:

得到教科书上的相似矩阵(共扼)的形式:

首先应用基变换P,其次应用线性变换A,最后应用基变换的逆,即可得到新的视图下的共扼矩阵。

101

101

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?