第1章 牙科材料表面分析技术

爱德华·萨彻* ‡和罗德里戈·弗朗萨†,§

*魁北克先进材料联合体,物理工程系,蒙特利尔综合理工学院,C.P. 6079,蒙特利尔,魁北克省 H3C 3A7,加拿大

†修复牙科系,牙科生物材料研究实验室,曼尼托巴大学牙科学院,加拿大曼尼托巴省温尼伯市班纳廷大道780号,R3E 0W2

‡ Edward.sacher@polymtl.ca § Rodrigo.franca@umanitoba.ca

多年来,牙科材料研究人员一直致力于了解修复材料、种植体等材料的化学和机械行为,以确保其与口腔组织产生良好的相互作用。这些研究主要集中在体相性质上。然而,牙科材料与宿主组织之间的所有反应均发生在两者表面的界面上。体相性质与表面物理化学组成可能有很大差异。因此,应对牙科材料进行细致的表面表征,以更好地理解其在这些情况下的行为。

1. 引言

牙科研究人员通常需要了解表面的化学、晶体结构、尺寸、粗糙度等信息。如今已有可提供此类信息的技术,但这些技术通常属于化学家和物理学家的研究领域,而他们的主要兴趣并不在牙科研究范围内;由于牙科研究人员在这些技术所涉及的物理、化学或数学方面背景有限,因此可能不愿使用这些技术,尽管它们具有潜在的好处。本章旨在向他们介绍几种常见的表面表征技术,并说明通过使用这些技术能够实现的目标。

本章旨在告知牙科研究人员,当由精通该技术的表面科学家进行操作时,任何特定技术能够提供哪些信息。尽管牙科研究人员无需在物理学、化学和数学方面具备专业知识,但这些学科是生物材料表面研究的主要支柱,牙科研究人员没有理由不利用这些学科的支持。

1.1. 表面与界面

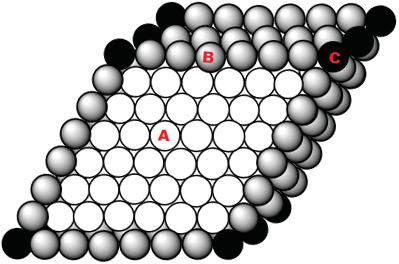

表面是固体或液体的边界层;在平衡状态下,当暴露于空气或蒸汽中时,通常认为表面具有长度和宽度,但没有深度。事实上,所有真实的表面都具有一定的最小深度。这是因为在物质内部,一个原子被均匀地包围着,该原子(图1中的A)与其周围原子的相互作用能均匀分布;然而,在表面处(图1中的B),由于结构均匀性缺乏(即表面原子下方有邻近原子,而上方没有),导致能量分布不均匀。这通常会引起表面处轻微的结构变化。由于结构相互作用超出最近邻原子范围,表面处的能量分布在不止一个单分子层内发生改变,而是跨越多个单分子层逐渐变化,从而形成具有一定深度的表面,在此深度范围内条件逐渐改变。

界面是两种处于平衡状态的凝聚相之间的边界:固‐固、固‐液或两种不混溶液体之间。界面的重要性在于,生物材料与生物环境之间的所有反应都发生在此处。在牙科领域,诸如骨整合和牙本质粘接等现象在分子层面上均发生在界面上。在此层面上,所有暴露在空气中的材料都会吸附气体,形成一层薄的表面层。同样地,牙科材料浸入生物液体(如唾液、血液等)时,会立即被水、糖类和蛋白质等生物分子覆盖。这种吸附是由降低表面自由能的热力学需求所驱动的。

1.2. 表面能

为了形成表面,必须对体积施加能量,以打破键合并中断相互作用;也就是说,表面的形成在能量上是不利的。对于液体,表面能密度(单位表面积的能量)与表面张力(打开单位长度裂纹形成表面所需的力)完全相等。对于固体,除非在表面形成时发生某些剧烈的化学或物理变化,否则二者基本上相等。

热力学告诉我们,在三维空间中,当吉布斯自由能的变化为负值时,物理或化学反应会自发进行。类似地,在二维情况下(即在表面),当亥姆霍兹自由能的变化为负值时,反应会自发进行,而亥姆霍兹自由能与表面张力直接相关。例如,这就是铁生锈的原因:发生的氧化反应生成的表面产物比未氧化表面具有更低的表面张力。

1.3. 界面处的力

材料内部及其界面处的原子间作用力既可以是极性的,也可以是非极性(分散性)的。此外,这些作用力可能很强,也可能很弱。极性相互作用涉及界面上的永久偶极子(或多极子),而分散性相互作用则涉及瞬时偶极子(即范德华相互作用)。这两种相互作用中,极性相互作用明显更强。即使在高度极性或高度分散性材料中,这两类相互作用 invariably 存在。

对于非交联聚合物填充材料,极性基团通常能够在一定程度上重新取向。对于最常用的牙科粘合单体甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA),这使得粘合表面在空气中表现出低表面能(极性基团取向形成高度分散性的表面),而在水中则表现出低界面能(极性基团取向形成高度极性的表面)。

1.4. 表面反应:吸附

吸附是指来自周围介质的物质暴露并粘附到表面的过程。在锈蚀形成过程中,水蒸气和大气中的氧在暴露后极短时间内吸附到金属表面,随后反应生成混合的水合氧化物/氢氧化物,当足够量的Fe₂O₃⋅H₂O形成时,便成为红锈。

对牙科领域至关重要的两个与吸附相关的方面是粘附和生物相容性。牙科中吸附的常见实例包括唾液在表面的润湿性和吸附。

釉质2或义齿丙烯酸基托3以及钛种植体4或基础合金(镍铬合金和钴铬合金)上形成的钝化层。

表面生物分子和蛋白质的吸附已被认为是理解生物材料生物相容性的主要因素。事实上,生物材料与其他工程材料的区别在于机体对前者表现出耐受性,而对后者则产生负面反应。所有这些生化反应均发生在生物材料表面,而生物分子和蛋白质的吸附会引发分级生物反应过程,可能导致组织愈合或坏死。

为了理解蛋白质吸附,已采用表面表征方法来提供有关界面原子级的定量细节。表面驱动作用力(包括疏水性和静电相互作用)对蛋白质的吸附和解吸具有根本性影响。

在牙科领域,已通过研究蛋白质吸附来改善牙科种植体的骨整合¹⁰、了解生物膜在牙齿结构上的附着¹¹以及再矿化¹²。

2. 表征技术

这些技术可分为两大类:物理化学技术和形态学技术。物理化学技术阐明材料的物理和化学性质,例如其晶体结构和化学基团,而形态学技术则揭示材料的尺寸、粗糙度和形状。表1给出了这些技术的示意图。

有许多不同的表征技术;然而,只有少数技术能够提供关于最外层原子的信息。我们选择讨论的技术是在研究实验室中容易获得、使用成本合理且其数据易于领域内人员解读的技术。其中一些技术涉及表面元素,而另一些则提供有关分子的必要信息。这些技术涵盖了从定性到定量分析的各个方面,定性方法仅提供元素或化合物存在的信息,而定量方法则测量它们的含量。此外,这些技术在灵敏度方面也有所不同,范围从百万分之百(即百分比)到十亿分之一(ppb)或万亿分之一(ppt)。许多将要描述的技术在高真空(UHV)下运行,其主要目的是延长信息携带粒子(例如电子)的平均自由程(即分子间碰撞的平均距离),以便在检测前对它们进行适当处理。然而,在处理多孔材料(如牙本质)时,使用超高真空可能具有挑战性。

探测深度随技术而异。某些技术可提供最外层单分子层或两层(<1纳米)的信息,而其他技术则可探测数纳米的深度。然而,有时可通过一些方法增加或减小这些技术的探测深度;例如改变XPS出射角或逐步刻蚀表面。此外,空间分辨率也可能不同,从<1纳米到数微米不等,如果需要进行化学成像,这一特性尤为重要。

没有一种单一的技术能够完全回答表面分析问题,因此在解决一个问题时必须使用几种互补的技术。还应特别注意样品保存。某些技术可能会通过辐射或溅射破坏样品。破坏性技术的使用应始终放在所有非破坏性技术之后。

2.1. 物理化学技术

2.1.1. 接触角 (CA)

不可变形固体的表面能是间接测定的,使用已知表面张力的液体。将这种液体的静滴置于平坦光滑的固体表面上,会在该表面形成接触角θ。在该表面平面内,杨氏‐杜普雷方程描述了液滴周边任意一点处的平衡:

γ(在固液界面处) + [cos θ × γ(在液气界面处)] = γ(在固气界面处)

当液体润湿表面时(即 θ = 0),液‐蒸汽界面处的 γ 等于零,固‐液界面处的 γ 等于固‐蒸汽界面处的 γ。也就是说,为了润湿固体表面,液体的表面张力必须等于或小于该表面的表面张力。润湿可确保广泛的接触,有利于实现良好的粘附。

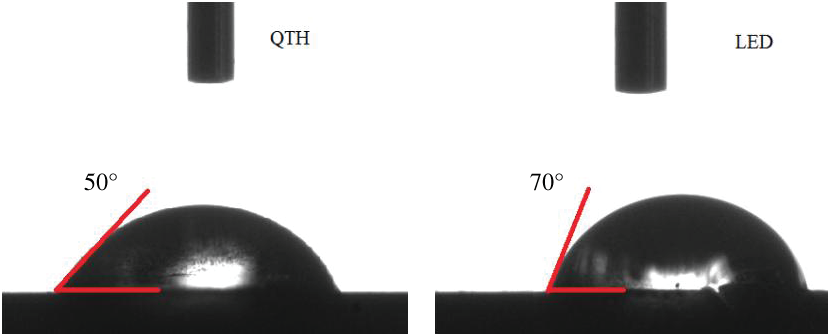

接触角测量是用于探测表面的最经济且最简单的方法。它也是唯一能够直接确定固体表面热力学性质(如表面自由能、焓和熵)的方法。然而,该方法无法提供样品表面成分信息,并且更适用于低能固体(如聚合物),如图2所示。需要注意的是,杨‐杜普雷方程仅适用于光滑、均匀的表面;粗糙表面则需要使用韦恩泽尔或卡西‐巴克斯特方程¹²,¹³,¹⁴。

在牙科中,接触角(CA)常用于测定印模材料¹⁵,¹⁶和牙科粘接剂¹⁷,¹⁸的亲水性。一些牙科材料的水滴接触角值如表2所示。微液滴方法等新技术以及更详细的信息可在专业综述中获取¹⁹,²⁰。

| 生物材料 | CA(q) |

|---|---|

| 加成型硅橡胶a | 53 |

| 银汞合金a | 77 |

| 缩合型硅橡胶a | 98 |

| 玻璃离子水门汀b | 65 |

| 聚醚b | 49 |

| 树脂基复合材料b | 35 |

| 通用粘接剂b | 39 |

来源: a改编自参考文献[3];b未发表数据。

2.1.2. X射线光电子能谱(XPS)

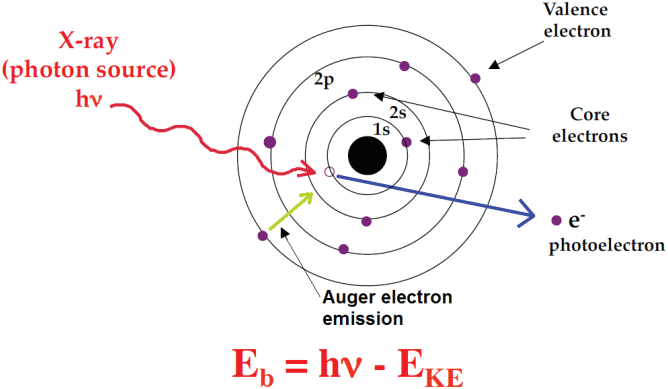

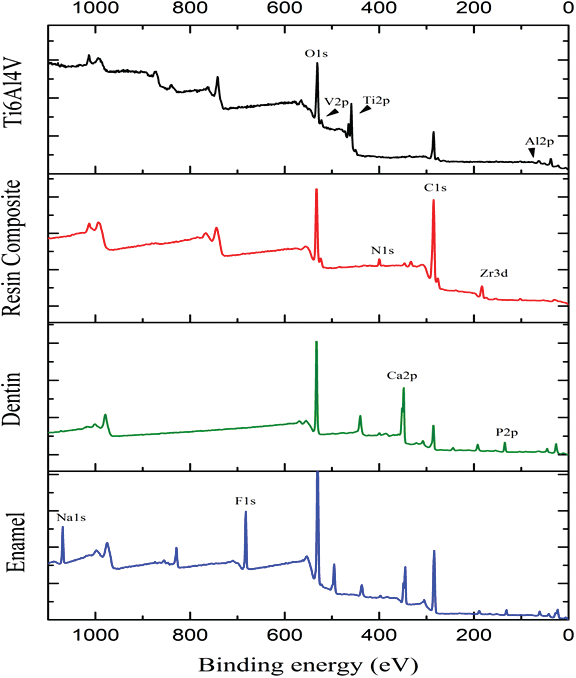

该技术也称为化学分析电子能谱(ESCA),使用一束单能X射线作为探针来照射样品。X射线与样品中能量低于X射线的各种轨道中的电子相互作用,导致电子被发射出来。X射线是光子;量子力学告诉我们,光子不能被分割。也就是说,在发生反应时,光子会完全消失,其部分能量用于克服电子在轨道中的结合能,部分能量用于克服表面的势能(功函数),剩余的能量则作为动能传递给被发射的电子(图3)。光谱仪测量被发射电子的动能,根据能量大小以及探测器相对于样品的角度,这些电子可来自0.8至10 nm深度范围内的区域。已知X射线光子的能量,并对能量标度进行功函数校正(一个简单的过程),即可得到结合能,XPS谱即以结合能表示。

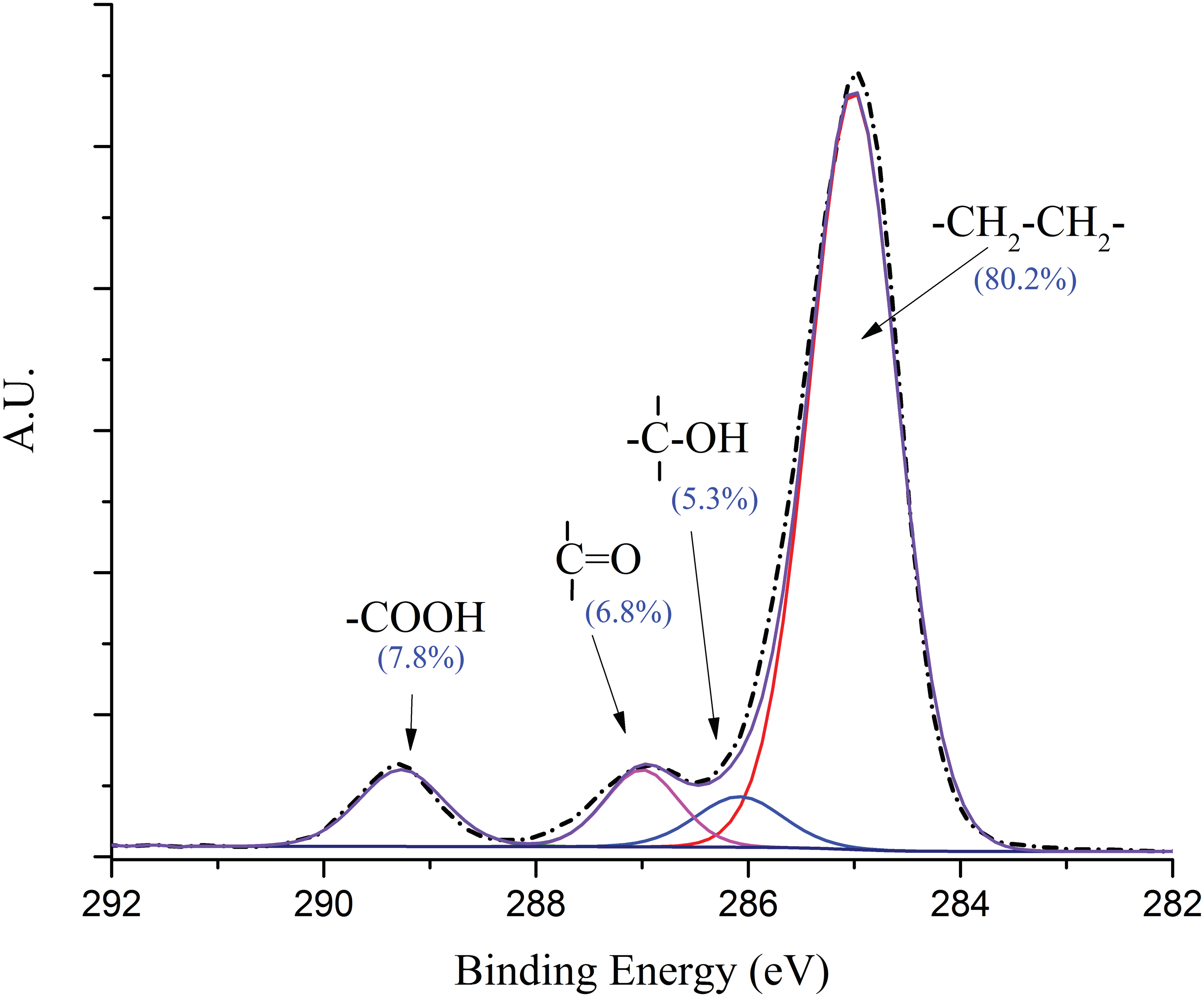

每种元素的每个电子轨道都有特定的结合能范围(见表3和图4);每个发射原子周围的电子密度还会进一步影响确切的结合能,因此例如醇的C1s峰位于~286.5 电子伏特,而羰基的C1s峰则高出 ~1电子伏特(图5)。由于这些效应,可以定性地区分离子价态以及极性有机结构(例如氧化产物、一个碳原子上连接了多少个卤化物等)。

此外,由于支配光子相互作用的量子力学效应在任何给定光谱范围内仅有微小差异,因此对光谱有贡献的各组分峰面积之比与被测材料中各组分的比例相同。也就是说,C1s 光谱组分峰(如羟基、羰基)的比率

| 元素 | X射线光电子能谱峰 | 结合能(电子伏特) |

|---|---|---|

| 钙 | Ca2p3/2 | 347 |

| 碳 | C1s | 285 |

| 氟 | F1s | 684 |

| 氧 | O1s | 532 |

| 磷酸盐 | P2p3/2 | 133 |

| 硅 | Si2p3/2 | 102 |

| 钛 | Ti2p3/2 | 458 |

| 锆 | Zr3d 5/2 | 182 |

羧酸等)在给定光谱中的比例与被测材料中化学基团的比例相同。此外,由于每种元素都有相应的峰灵敏度因子,因此可以评估所考虑的所有光谱中各峰的相对比例。也就是说,在百分之几的误差范围内,XPS分析既具有定性又具有定量能力。新型仪器可利用这些峰组分之一对表面进行化学成像。

该技术的一些局限性包括无法检测氢和氦,需要超高真空(这对牙本质等多孔表面的分析构成挑战),以及某些光谱相互重叠。

在牙科领域,使用X射线光电子能谱进行表面分析的例子相对较少。一些研究涉及粘接剂²¹,²²、盖髓材料²³、氟化物凝胶²⁴和牙科种植体⁴,²⁵,展示了该技术的潜力。在医学领域,X射线光电子能谱主要用于表征生物材料²⁶,²⁷、药物递送用纳米颗粒²⁸–³⁰以及感染控制³¹。

2.1.3. 俄歇电子能谱(AES)

如图3所示,在XPS过程中发射的光电子会在其原子轨道中留下一个空穴。外层的电子可以跃迁到内层占据该空穴,多余的能量可以以 X射线光子的形式释放(X射线荧光,XRF),或者以另一个外层电子的形式释放(俄歇电子)。检测

该电子的过程称为俄歇电子能谱(AES)。在俄歇电子能谱(AES)光谱仪中,初始空穴是使用电子束形成的。

俄歇电子能谱(AES)是一种表面分析技术,探测深度为~0.2至~1.0 nm。该技术较少被用于提供有关表面元素组成和化学环境的有限定性及定量信息,但由于俄歇过程中涉及的三个电子常出现相反的化学位移,导致解析困难。在条件允许的情况下,X射线光电子能谱(XPS)更为简便,且因其仅涉及一个电子而更易于解释。

俄歇电子能谱(AES)的一个显著优势在于,它可以集成到扫描电子显微镜(SEM)中,利用单能电子束激发初始电子的发射。这种电子束能够探测非常小的区域,在研究金属和合金的晶界时十分有用。由于电子束可以进行光栅扫描,因此能够研究元素在表面的分布情况。俄歇电子能谱(AES)已被用于研究牙科种植体³²、牙科合金表面的腐蚀³³,以及评估生物膜与修复材料的相互作用³⁴。

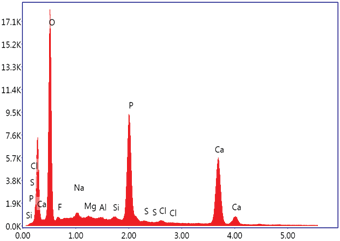

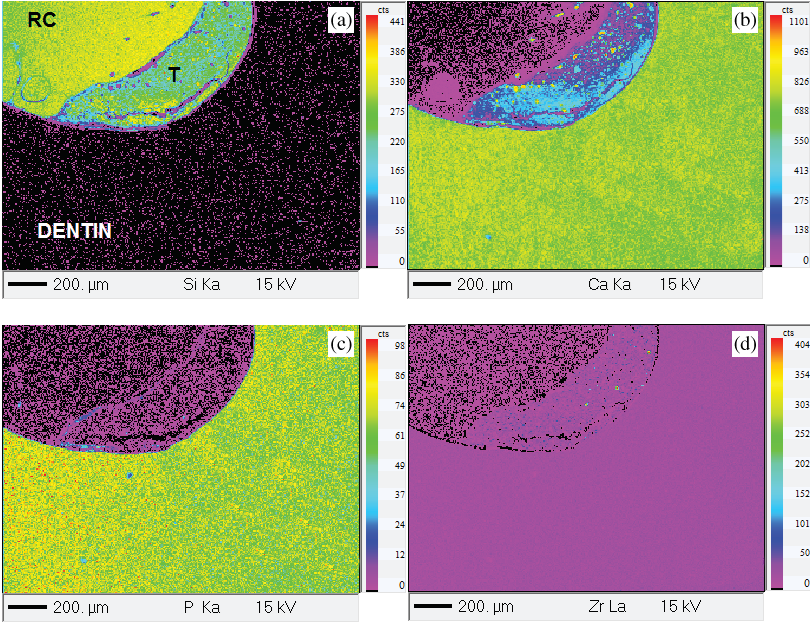

2.1.4. 能量色散X射线光谱(EDX)

EDX 可能是牙科生物材料化学表征中最常用的技术。由于它通常安装在扫描电子显微镜上,因此可以在扫描电子显微镜检查期间使用 EDX,在几分钟内提供样品的定性元素分析。另一个便利之处在于,它可以用于分析各种材料和样品尺寸。

如俄歇电子能谱(AES)一节所述,原子可以通过发射二次X射线(X射线荧光)来降低其能量。这些射线被检测并显示,如图6所示。

尽管 EDX 不能提供定量分析,但如果存在与样品相似的已知标准,则可用作半定量方法。

由于探测深度为>1 mm,EDX不是一种表面技术。然而,它已被用于探测体相化学成分,与通过X射线光电子能谱(XPS)获得的表面成分形成对比。可以使用EDS光栅模式进行元素分布图分析。

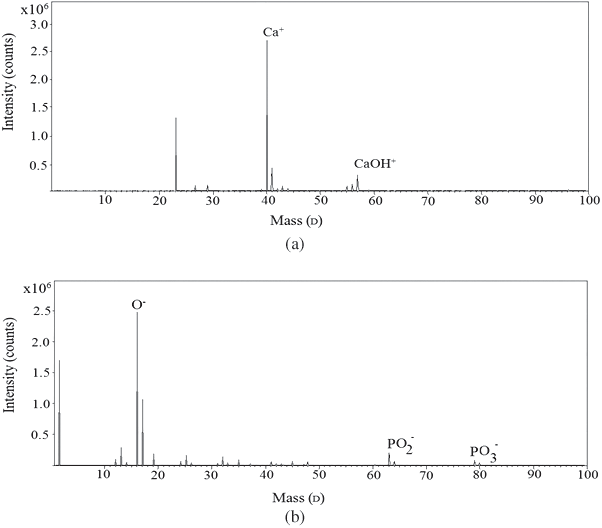

该技术对于关注表面表征的用户存在一个问题:SIMS仪器使用高能初级束流来分析深度分布,这被称为动态SIMS。这种束流会迅速溅射掉希望表征的表面。该技术的一种改进方式是采用能量低得多的束流,在实验过程中仅溅射掉极小部分表面层;这被称为静态SIMS。溅射出的原子在漂移管中被检测,其中通过碎片的飞行时间确定其质量,因此称为飞行时间二次离子质谱(TOF‐SIMS)。使用漂移管的独特优势包括可能实现高的质量灵敏度(0.001 D)、检测痕量物质的能力以及进行化学成像的可能性。

虽然只有最前面的几个单分子层被溅射,但这些碎片包括中性粒子以及带正电和负电的碎片;而被检测到的是带电的碎片(见图8)。尽管在半导体行业等领域的应用中使用校准标准可获得定量结果,但人们对溅射过程产生碎片的效率以及这些碎片中带正电或带负电的比例普遍缺乏了解;因此,飞行时间二次离子质谱通常作为一种定性技术使用。也就是说,虽然该技术能够检测ppb范围内的痕量离子,但所检测到的各种碎片的强度不能用于量化样品中存在的物质。尽管如此,飞行时间二次离子质谱仍可用作一种确证技术,并可用于检测化学反应的起始。

2.1.7. 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)

该技术在检测固体样品中的痕量元素方面表现卓越。事实上,LA‐ICP‐MS获得的检测限可接近万亿分之一。在此技术中,Nd:YAG激光器聚焦于表面,汽化被探测区域;这些碎片

被输送到ICP质谱仪的高能等离子体中,通过检测到的质量来确定样品的组成。³⁹

虽然该技术更常用于整体表征(激光束尺寸为10–100 mm),但激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA‐ICP‐MS)提供了在深度剖析过程中进行元素分布图分析的可能性,有助于理解表面与整体成分之间的差异。目前已有飞秒激光脉冲技术,可将激光束尺寸减小至<100 nm。⁴⁰

作为最强大的痕量元素检测技术之一,激光剥蚀电感耦合等离子体质谱常用于毒理学研究。一篇有趣的报告将该技术应用于人类牙釉质和牙本质,以检测个体的时间序列营养记录。⁴¹另一篇论文评估了种植体周围口腔黏膜中痕量钛的含量。⁴²

第1章 牙科材料表面分析技术(续)

2.1.8. 振动光谱学:红外光谱(FTIR)和拉曼

可见光部分的电磁波谱红端之外是红外区域,其频率范围为~500到4,000 cm⁻¹,其中cm⁻¹被称为波数。这是分子振动所在的区域,每个振动峰代表一种不可约振动(即不是由多个其他振动组合而成的振动)的运动。此外,由于振动的能量(频率)取决于参与振动原子的约化质量,因此每种振动出现在特定频率上,且频率范围较窄;之所以频率范围较短,是因为连接在以该特定频率振动的化学基团上的分子其余部分也会产生轻微的影响。

观察到的振动包括伸缩、变形、摇摆等,每种振动都在其相应频率处出现。例如,由于某一基团的伸缩频率可能落在另一基团的变形频率处或附近,因此需要确认该基团的所有振动均在光谱中其相应频率位置出现,才能确定该基团的存在。通过振动光谱获得的信息可以确定样品中存在的化学基团。对于纯物质,将其组分峰的存在性和位置与各种数据库中的光谱进行比对,即可实现鉴定。对于不纯物质,至少可以确定存在的化学基团。通常用于固体时,振动光谱是定性的,灵敏度为~5%。

两种基于不同物理过程的技术被用于获取振动光谱:红外(IR)和拉曼(Raman)光谱。由于它们基于不同的过程,因此关于哪些振动峰能够被该技术检测到的选择规则也不同。因此,某些峰在两种光谱中都会出现,而另一些峰则只出现在其中一种光谱中。可以进行光谱成像。

光声红外是红外光谱学的一种有趣应用,对牙科研究人员而言可能非常重要,因为可以对不透明材料进行取样。它使用一种特殊的密闭空气光声池通常充满氦(He)或其他惰性气体,并处于大气压下;该池被插入光谱仪的样品室中。光源(photo‐)提供能量,引发振动;当振动弛豫时,在稍后不到一秒的时间内,会使被困的氦气加热,导致其压力轻微上升,并由池内的高灵敏微型麦克风(‐acoustic)检测到。压力变化随频率变化的曲线即为光声光谱,基本上与红外光谱相同。光声红外的一个显著优势是其探测深度小于100纳米,而其红外竞争技术的探测深度则远大于此值。

目前使用的光谱仪是红外干涉仪,可产生干涉图。对红外干涉图进行数学上的傅里叶变换(FT)可得到红外光谱;该过程称为傅里叶变换红外光谱学,而在拉曼情况下则称为傅里叶变换拉曼光谱学。

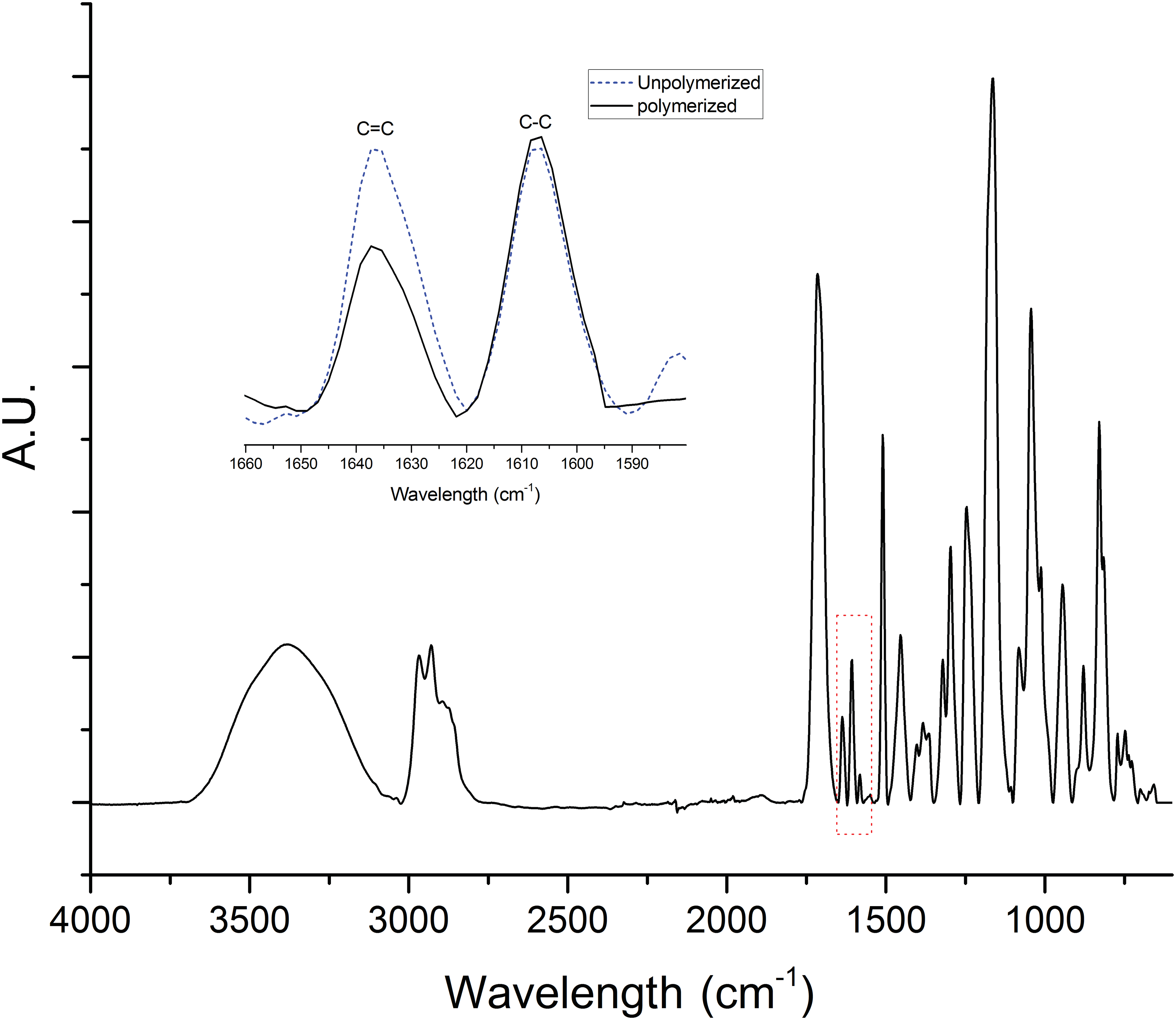

衰减全反射‐傅里叶变换红外光谱(ATR‐FTIR)在牙科中被广泛使用。该方法的样品制备相对简单,因为样品(薄膜或固体材料)可直接放置在ATR晶体上,并通过穿过晶体的红外辐射进行探测。采样深度为~5 μm,这意味着ATR无法在纳米级别探测表面。然而,此类晶体材料可以减少界面处的吸收,从而降低探测深度;例如,使用金刚石晶体时,穿透深度可减小至2 μm,而使用锗晶体时为 ~0.6 μm。⁴³ ATR‐FTIR(或拉曼)在牙科中用于评估聚合物材料的转化率,如树脂基复合材料和粘接剂。通过比较固化前后脂肪族 C=C峰在~1,638 cm⁻¹与芳香族C–C峰在~1,608 cm⁻¹的数值相关性,可以估算聚合物的聚合转化率。⁴⁴,⁴⁵

在此光谱中(如同大多数有机材料一样),我们可以划分出两个区域:4,000–1,500 cm⁻¹的官能团区域和1,500–400 cm⁻¹的指纹区。第一组中的峰用于确认特定类型化学键的存在,第二区域的峰则显示出每种有机化合物的独特模式。通过将每个峰/谱带位置与文献中大量可用信息进行比较,可以对傅里叶变换红外光谱进行解析。表4提供了牙科材料中常用的一些官能团。

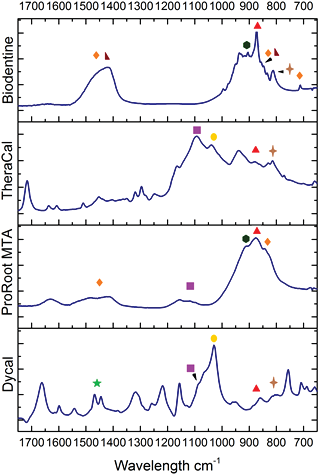

对于含有多种化合物的材料,光谱解析可能具有挑战性,因为峰可能会重叠。例如,图10显示了一些盖髓材料的衰减全反射傅里叶变换红外光谱。²³

| 官能团 | 振动模式 | 波长 (cm⁻¹) |

|---|---|---|

| 烃类 : | ||

| 甲基(–CH₃) | C–H伸缩 | 2,870(对称);2,960(不对称) |

| 亚甲基 (–CH₂–) | C–H伸缩 | 2,860(对称);2,930(不对称) |

| 乙烯基 (C=CH₂) | 乙烯基弯曲 | 910, 990 |

| 乙烯基 (C=C) | C=C伸缩 | 1,600–1,680 |

| 芳香族C | 单取代 | 730–770, 680–720 |

| 氧基团 : | ||

| 脂肪醇(CO→H) | OH伸缩(自由) | 3,600–3,640 |

| 酚(碳碳单键↓H) | OH伸缩(氢键结合) | 3,200–3,400 |

| 羧酸(碳碳单键→O) | C–O–H弯曲 | 1,300–1,400 |

| 脂肪族(C=→O) | C–C–O伸缩(二聚体) | 1,200–1,320 |

| 芳香族(C=→O) | C=O伸缩(二聚体) | 1,710 |

| 脂肪族醛 | C=O伸缩 | 1,690 |

| 脂肪族酯 | C=O伸缩 | 1,730 |

| 脂肪族酯 | C=O伸缩 | 1,745 |

| 胺(芳香族) : | ||

| 伯Ar‐NH₂ | N→H 伸缩振动 | 3,500 |

| 仲Ar₂NH | N→H 伸缩振动 | 3,400 |

| 叔Ar₃N | 无NH | — |

| 杂原子化合物 : | ||

| 脂肪族卤化物 | C→F | 530–800 |

| C→Cl | 720–1,400 | |

| 磷酸酯 | P=→O | 1,250–1,290 |

| P→O | 720–850 | |

| 硅化合物 | Si→F | 800–1,000 |

| Si→H | 2,100–2,200 | |

| Si→C | 700–820 | |

| Si→O→Si | 1,000–1,100 | |

| Si→OH | 820–920 |

来源:改编自参考文献 [43]。

2.1.9. X射线衍射 (XRD)

XRD通过测定晶体的衍射图样来确定固体材料的物相或结构身份结构。晶体样品相对于单能X射线束以小角度步进在有限的角度范围内旋转。具有特定角度衍射峰的衍射图通常被称为2θ扫描。然后将其与光谱数据库进行比对;通常使用的数据库仍被称为粉末衍射标准联合委员会(JCPDS)数据集,尽管该组织近40年前已更名为国际衍射数据中心(ICDD)。它可以用于识别纯物质、材料的混合物

并且,由于不同相具有不同的晶体结构,因此可以区分一种相与另一种相。当采用面内衍射时,XRD可作为表面分析技术。在此技术中,入射和衍射光束几乎与样品表面平行。⁴⁶ 通过这种方式,探测深度可小至5纳米;此外,通过改变入射角,可实现深度分布的测量。

XRD可用于测量晶粒尺寸,使用谢乐公式⁴⁷:

$$

t = \frac{K \lambda}{\beta \cos \theta}

$$

其中 $t$ 为晶粒尺寸(若为球形则指其直径),$\lambda$ 为入射波的波长,$\theta$ 为布拉格衍射角,$\beta$ 为半峰高宽度,$K$ 通常取值为0.89。为了提高精度,采用已知的硅标准谱图,并使用靠近~40°的X射线衍射峰。²⁶

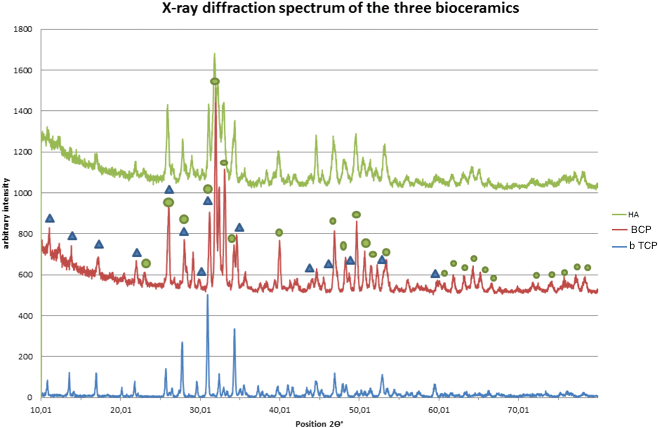

XRD 广泛用于牙科,以检测钛种植体、牙科陶瓷和用于骨生长的生物陶瓷的相(见图11)。

₆(OH)₂,$\square$ CaSO₄,$\triangle$ Ca₂Mg₅Si₈O₂₂(OH)₂,$\diamond$ Ca(OH)₂。改编自 [参考文献 26])

₆(OH)₂,$\square$ CaSO₄,$\triangle$ Ca₂Mg₅Si₈O₂₂(OH)₂,$\diamond$ Ca(OH)₂。改编自 [参考文献 26])

2.2. 形态学技术

2.2.1. 电子显微镜技术

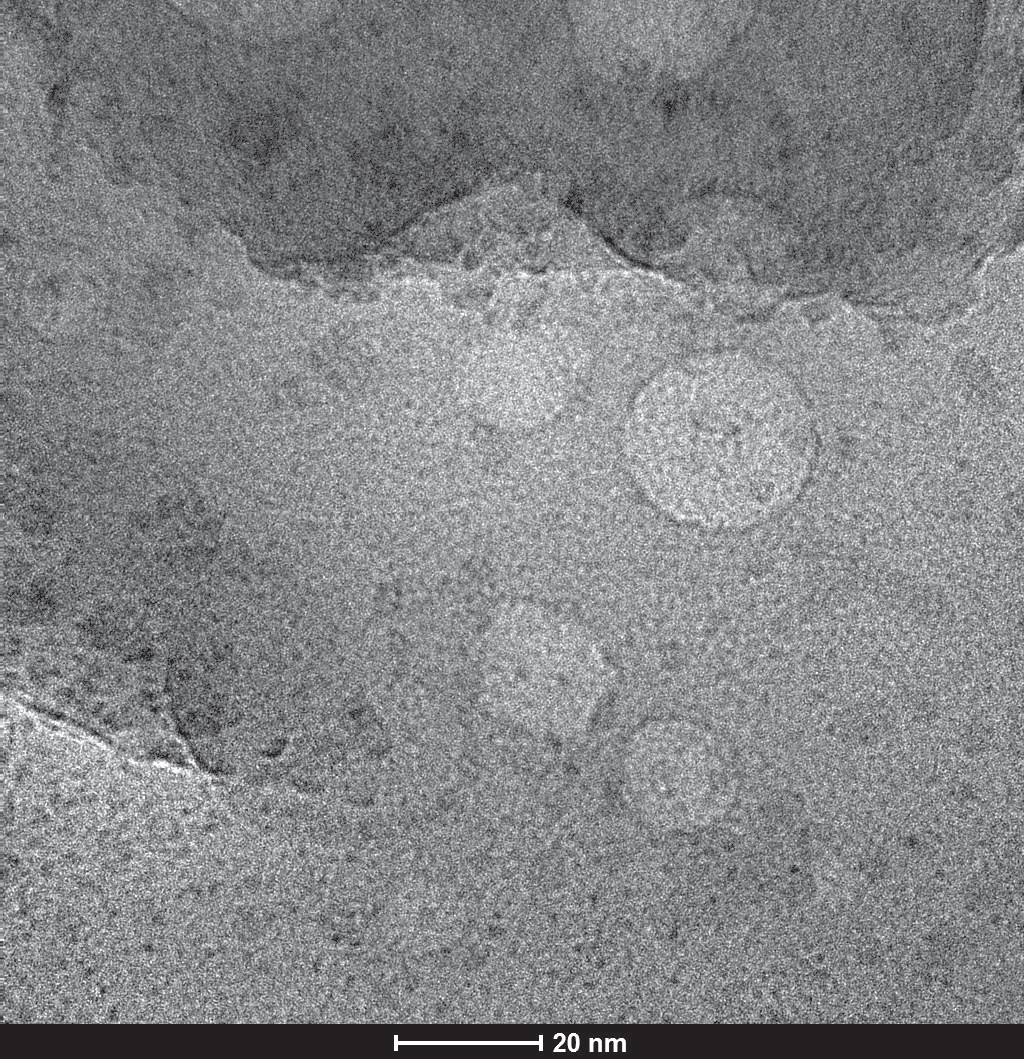

由于电子的波长比可见光短,使用电子探针束的显微镜所产生的图像分辨率比光学显微镜高出几个数量级(在最佳条件下分别为~0.1 nm和~200 nm)。电子显微镜主要有两种类型:透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)。由于TEM的电子束穿过样品以获得图像,因此得到的是样品体积的图像;正因如此,采用该技术获取显微照片时需要对样品进行特殊且非常细致的薄化处理( ~100 nm),如图12所示。生物样品的应用存在困难,因为在高仪器真空中需要特殊技术来防止样品干燥。对于无需担心干燥问题的样品而言,该技术的一个显著优势是可以在扫描的任意点上获得衍射图样,从而确定该点的晶体结构。

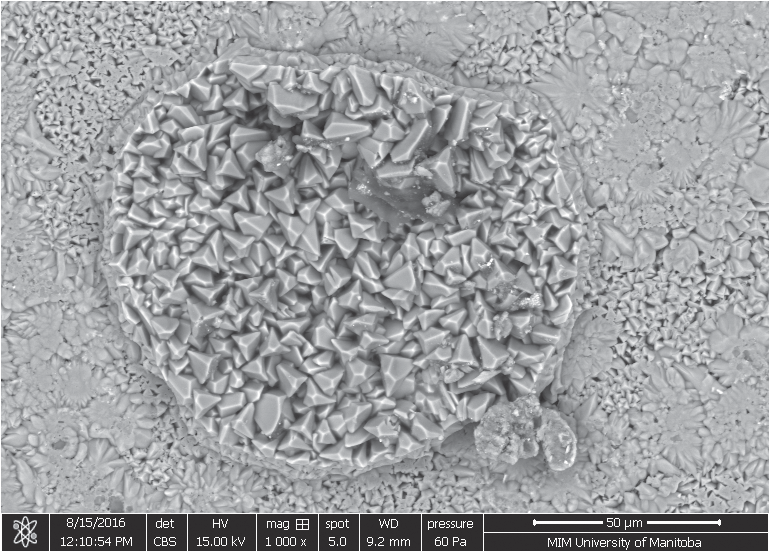

对于扫描电子显微镜(SEM),电子束在样品上进行光栅扫描,利用发射的二次电子生成显微照片,如图13所示。其分辨率比透射电子显微镜(TEM)低约一个数量级,并且由于二次电子来源于样品表面,因此所获得的是该表面的图像,而非体相结构。虽然 SEM不需要对样品进行薄化处理,但在样品干燥存在问题时,仍需采取与TEM类似的预防措施。SEM的一种变体——环境扫描电子显微镜(ESEM),采用差分抽气技术,可在不同工作气氛下观察样品。另一种变体——扫描透射电子显微镜(STEM),则是将电子束扫描穿过样品;这种模式的一个显著优势是能够获得高角度环形暗场(HAADF)图像,该图像对原子质量差异敏感,可区分含有不同原子质量的位置。

2.2.2. 原子力显微镜 (AFM)

AFM是表面探针显微术的一种,其中尖锐探针在表面上进行光栅扫描,同时压电元件测量其高度位移。它可提供表面的形貌图像,高度分辨率小于1 nm。横向分辨率较低,取决于表面粗糙度和显微镜探针曲率。可根据样品和信息需求采用多种工作模式。这些模式包括接触模式(探针与样品保持接触)和非接触模式(探针与样品被测量),以及轻敲模式(针尖以高频间歇性接触表面)。

可获得的信息包括粗糙度、动态力学性能、磁性、摩擦系数等。一种新型原子力显微镜技术最近实现了商业化(Anasys NanoIR2),可在0.1 μm尺度上提供红外数据。如前所述,表面粗糙度对于理解粘附现象至关重要,原子力显微镜能够在纳米尺度上提供表面形貌信息。例如,图15展示了图14所示样品中测得深度的二维直方图。

3. 最终建议

现在,读者已经了解了通过熟练的表面分析可以获得的潜在信息,我们强调以下内容,即此类研究应遵循的顺序:

(1)牙科研究人员应首先与表面科学家会面,讨论具体需要获取哪些信息,所选技术是否能够提供此类信息,以及研究所需的时间和成本。表面科学家的建议对研究的成功至关重要。

(2)样品应在表面科学家的实验室中,在其监督下,于插入仪器前专门制备。

(3) 牙科研究人员应参与数据采集,以确保获取正确的数据并避免浪费时间。

(4) 牙科研究人员应参与数据分析,提出对数据应如何分析的看法,并判断是否有必要朝不同方向进行进一步分析。

)

)

31

31

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?