带团队做管理的底层逻辑,本质上是对 “人” 与 “事” 的系统性协调,需要兼顾组织目标与个体需求,以下从底层逻辑的核心维度展开分析:

一、目标共识:让团队知道 “为什么而战”

- 底层逻辑:目标是团队行动的 “指南针”,缺乏共识的目标会导致资源分散和执行偏差。

- 关键动作:

-

- 目标拆解:将组织战略(如年度业绩增长 30%)拆解为可量化的团队目标(如季度新客户开发量、项目交付节点),确保每个成员清楚 “自己的工作如何支撑大目标”。

-

- 对齐沟通:通过周会、OKR 工具等,让成员理解目标的优先级(如 “先完成 A 项目验收,再推进 B 客户合作”),避免因信息差导致方向混乱。

-

- 案例:某互联网团队曾因未明确 “用户增长” 目标的核心路径(是拉新还是留存),导致运营和产品组各自为战,最终通过 OKR 对齐 “先提升老用户复购率”,效率提升 40%。

二、人性驱动:用需求激活个体动力

- 底层逻辑:管理的本质是 “通过他人完成目标”,而人的行为由需求驱动(马斯洛需求理论:生理、安全、社交、尊重、自我实现)。

- 核心策略:

-

- 分层满足需求:

-

-

- 基础层(生理 / 安全):提供有竞争力的薪酬、明确的考核规则(如绩效与奖金挂钩),消除成员 “被不公平对待” 的顾虑。

-

-

-

- 高层级(尊重 / 自我实现):给予成员决策权(如让技术骨干参与方案设计)、公开认可贡献(如月度 “最佳突破奖”),满足其价值感。

-

-

- 规避人性弱点:

-

-

- 惰性:通过 “任务颗粒度拆分”(如将 “开发系统” 拆分为 “本周完成用户模块数据库设计”),降低执行门槛。

-

-

-

- 恐惧失败:建立 “试错容错机制”(如允许小范围测试失败后复盘优化),避免成员因怕犯错而不敢行动。

-

- 例子:某创业团队为激励设计师,不仅提高项目奖金,还让其主导品牌视觉升级项目,设计师因 “自我价值被看见” 主动加班优化方案,最终设计稿通过率提升 60%。

三、规则搭建:用体系减少 “人为损耗”

- 底层逻辑:团队规模越大,越依赖 “体系化规则” 而非 “人治”,避免因沟通低效、职责模糊导致内耗。

- 关键规则设计:

-

- 分工机制:用 RACI 矩阵明确 “谁负责(R)、谁审批(A)、谁知情(I)、谁咨询(C)”,例如:产品经理负责需求规划(R),技术负责人审批方案(A),运营组知情进度(I)。

-

- 沟通机制:

-

-

- 日常:早会 10 分钟同步 “今日目标 + 障碍”,晚会 15 分钟复盘 “完成情况 + 需协事项”。

-

-

-

- 专项:跨部门会议前先 “对齐议题清单”,避免讨论跑偏(如会议前 1 天邮件发送待解决的 3 个核心问题)。

-

-

- 决策机制:明确 “小事团队民主表决,大事管理者拍板” 的边界,例如:采购 5000 元以下工具可由小组讨论决定,超过 10 万元需管理者审批。

- 数据支撑:某制造业团队引入 “流程标准化手册” 后,订单处理周期从 7 天缩短至 4 天,错误率下降 50%,证明规则体系对效率的提升作用。

四、资源整合:让 “正确的人做正确的事”

- 底层逻辑:团队的本质是 “资源组合体”,管理者需像 “拼图大师” 一样,将个体能力、信息、工具等资源高效匹配目标。

- 操作要点:

-

- 能力盘点:用 “技能矩阵表” 记录成员优势(如张三擅长用户调研,李四精通数据分析),当接到 “用户画像优化” 任务时,优先分配给张三主导、李四辅助。

-

- 信息共享:建立 “知识库”(如用 Notion 搭建项目文档库),避免成员重复 “踩坑”(如前人总结的 “某客户谈判雷区” 可直接复用)。

-

- 工具赋能:根据任务需求提供工具支持,例如:给销售团队配备 CRM 系统,自动记录客户跟进数据,减少手动录入耗时。

- 案例:某电商团队在大促前,将 “流量运营” 任务分配给擅长投放的成员 A,“客服响应” 交给沟通能力强的成员 B,同时用自动化工具处理订单审核,最终大促销售额超预期 25%。

五、领导力内核:用 “影响力” 而非 “权力” 凝聚团队

- 底层逻辑:职位权力(如分配奖金)只能带来短期服从,而领导力(如专业度、信任、价值观)才能让成员主动追随。

- 核心素养:

-

- 专业信服:管理者需在关键领域具备 “话语权”,例如:技术管理者能指出代码架构的潜在风险,营销管理者能预判市场趋势。

-

- 信任构建:

-

-

- 兑现承诺:若承诺 “项目达标后团建”,需按时执行,否则成员会质疑可信度。

-

-

-

- 承担责任:当项目失败时,管理者先主动揽责(如 “是我前期风险评估不足”),再带领团队复盘,而非甩锅给成员。

-

-

- 价值观引领:通过日常行为传递团队文化(如管理者坚持 “客户第一”,拒绝为短期利益欺骗用户),成员会逐渐认同并效仿。

- 数据佐证:盖洛普调查显示,员工对直属领导的信任度每提升 10%,团队离职率下降 25%, productivity 提升 18%。

六、动态迭代:在变化中持续优化管理策略

- 底层逻辑:团队所处的环境(如市场竞争、成员状态)始终在变,固定的管理模式会失效,需具备 “适应性思维”。

- 迭代方向:

-

- 成员成长阶段适配:

-

-

- 新人:多给 “明确指令 + 过程辅导”(如 “今天完成 3 个客户电话回访,我示范一次话术”)。

-

-

-

- 老手:授权其 “自主决策 + 资源支持”(如 “你负责这个新项目,需要什么资源我来协调”)。

-

-

- 目标阶段适配:

-

-

- 攻坚期(如新产品上线):强调纪律性和执行力,每日跟进进度。

-

-

-

- 稳定期(如成熟业务运营):鼓励创新,允许成员探索新策略(如拨出 10% 资源给 “创新小组”)。

-

- 例子:某科技公司在初创期采用 “军事化管理” 快速推进产品,当团队规模从 20 人扩张到 100 人后,转型为 “扁平化协作”,允许跨部门自由组队攻关,创新效率反而提升 30%。

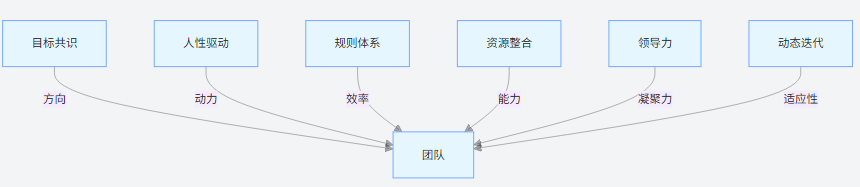

总结:管理底层逻辑的 “黄金三角模型”

将上述逻辑浓缩为三个核心支点:

管理者需持续平衡这几个维度 —— 用目标指明方向,用人性激活动力,用规则提升效率,用资源放大能力,用领导力凝聚人心,用迭代应对变化。最终,管理的本质不是 “控制”,而是创造一个让成员 “愿意主动贡献价值” 的生态系统。

1084

1084

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?