虚假的岗位增涨

AI岗位不是没增长,而是长在了非常上游的位置,比如:

- 基础模型团队:设计Transformer结构、LLM scaling、multi-modal alignment,这些都是大厂核心组在做,而且后面还会持续做,原先的AI6小龙在这儿可能都快死了

- Infra团队:负责算力调度、并行训练框架、multi-GPU memory优化,面试可能一问就是你有没有写cuda,以及千卡调度的经验,这不是在放屁嘛

- AI product团队:基于大模型构建RAG系统、agent平台、对话插件系统等,拿着公司的私有数据finetune model去解决具体落地问题(在国外这些人叫applied scientists,讲道理我感觉这个岗位应该算是目前最好找到的工作了,可能在现在这个时代,能有1篇主会甚至只有一个finding或者short paper都有机会上岸)

这些岗位共同特征是:不仅要会写代码,更要能理解系统结构、知道怎么落地、怎么调研设计、怎么平衡latency和效果、怎么scale到上线。它需要的不是“编程技能”,而是“抽象+架构+调度+决策”能力。而这些能力恰恰不是一两年内速成的,通常得:

- 211/985计算机本科,硕士,甚至博士的才会有这样的需求,而且如果你不是核心组的phd,这些都可能不一定能碰得到

- 大厂infra或算法团队实习(硕导和博导暑假不放人直接寄)

- 能在极快的节奏下自学并实现SOTA模型(很多岗位直接要求你复现LLaMA3级别的paper,对模型架构对于面试者要求很高),我知道字节的seed团队对于LLM岗位的要求就是能手搓GRPO,DPO,PPO那些,并且还让你说出很多非常细节的东西,xAI,Meta的GenAI组也会要求手推diffusion的,code一面就是1-2个小时

所以不是不给你岗位,而是岗位根本不设在你这个level上。

钱烧到哪儿去了

你看到的“几十亿融资”或“大模型烧钱”,主要花在了下面这几块:基础投入,包括GPU采购(A100/H100/GB200),数据标注、过滤、对齐;训练框架、分布式优化器的搭建

从Google DeepMind/Meta FAIR挖人,年包百万美金起,招顶会一作的PhD做tokenizer、optimizer、alignment工程,研究前沿试错,做10种MoE结构、100组超参组合、跑上万小时试出来的最优策略。每失败一次就是几十万美金成本,成功的团队吃下整个蛋。这不是大众化工程,这是资本在打AI时代的“高维战争”。

所以你会看到,基础研究岗位的确在爆发,但要求高到离谱;中低端岗位在萎缩,因为AI反而在自动化掉原本需要人力的部分。

集中的寡头

我们常以为AI浪潮像“工业革命”“互联网浪潮”那样,能带来全面的就业增长,但这一波更像是“技术寡头崛起”:模型能力集中在少数几家(OpenAI、Google、Meta、Anthropic)Infra平台集中(NVIDIA、Azure、AWS)应用生态被少数大公司定义(Copilot, Gemini, Claude)

而中小公司(包括这波误以为自己能吃到AI风头去做这个方向,想吃红利的,都极其有可能成为牺牲品,我没在说现在的AI几小龙),他们不是没有AI愿景,而是烧不起训练费用,靠开源玩点边角料;不是不想雇人,而是自己都在用GPT写代码,没那么多初级岗位需求。所以你看到的,不是“岗位减少”,而是“岗位更集中、更高门槛、更加封闭”。一些startup,比如说做数字人的,就会发现技术发展实在太快了,他们找的人才刚学会GAN,就出现的image diffusion,然后是video diffusion,公司里那些卡可能连inference都养不起,拿上被新的公司拿着新的技术超越

普通CS学生,被“技术民主”的幻觉误导了

很多学CS的学生一直有个信念:“技术是最公平的,掌握了能力就有出路。”但AI时代打碎了这个幻觉。

技术不是不民主了,而是大模型让上层变得更强,下层工作变得更自动化; 然后那些能用LLM做系统整合的人更吃香,只懂调包的人更边缘;项目不需要10个写模块的人,只要2个能驾驭整个pipeline的人。普通CS学生现在面临的困境,不是“没有岗位”,而是“没有为你设岗位”。我很看衰SDE和数据分析的岗位,如果你尝试过用Claude,GPT4o,以及copilot那些工具就会发现他们比你更加熟悉基础的语法,上手一种语言更加迅速,往往原先你要写几十个小时才能完成的代码,他们可能在你手上几轮迭代就差不多完成了。也就是半个小时,1个小时的事儿。说到底,AI浪潮没有带来“中间层”的广泛就业,只让“顶层更顶,底层更卷”。

那普通人该怎么办?

这个问题我回答不了,我就是那个普通人,如果你是一个被AI卷到的人,希望你能尝试在使用它上面比其他人更加熟练,也许这样就能带来更多优势了?

赞同 60345 条评论

分享

收藏喜欢

收起

更多回答

建筑学话题下的优秀答主

关注

收录于 · 赛萌君的AI笔记

1012 人赞同了该回答

不要拿应用没落地来说事,去年还能当挡箭牌,到今年是纯纯的遮羞布了。

没带来就业岗位无非两个原因:应用落地了但是效果不行卖不出去,相应的团队或者企业扩张不了。又或者落地了效果很好,但是这种效果本来就是把更多的就业岗位干掉……

在这两年的经济环境下,AI在资方的眼里就是用来降本增效的。也许长期看会重塑整个社会对于劳动力的定义和商业模式,短期怎么看都不会带来大量的就业岗位……

何为降本增效?不就是原本一个团队的工作现在只需要一个人,还时间更短了。不就是原本需要找“专业”乙方才能完成的工作现在可以直接内部消化了。

自动化消解了工人阶层,人工智能消解白领阶层。

当对他人的重复性劳动和创造性劳动的需求都不存在了,哪里会有什么给人提供的新岗位呢?

就算有也是给AI的。

你就算算AI要不要五险一金,会不会抱怨劳动时长。如果你是资方你会怎么选?

我们就按甲乙两方来讲AI浪潮下的就业岗位。

先说提供AI服务和产品的乙方吧。

国内这波AI浪潮一是大厂和明星独角兽做ToC,二是海量的小微初创企业在寻找ToB的机会。

前者目前正在烧钱搞用户阶段。要么是大厂本身血条厚,内部提高AI产品的战略层级专项拨款,要么是几家明星独角兽瓜分国内已经成为濒危物种的VC融资。最典型的两个例子是豆包和kimi,有产品也舍得花钱买广告,用户量也是真上来了。

后者就很难搞了,什么样的人和团队都有(有之前大厂跳出来创业的,有搞独立开发的,也有各行各业跨界的),统一特征就是基本融不到钱,只能靠实打实的产品和服务去生存,没有客户买单就几乎只能等待死亡的结局。

别看大厂和独角兽们广告打的不少,实际上单论绝对数量小微初创企业才是占大头。

而为什么小微初创企业得做ToB呢?因为C端已经到处是大厂的免费产品和服务了,小团队想杀出一条血路来希望很渺茫。不要拿DeepSeek来说事,看看人家的人才梯队和算力集群,人家是低调的富二代,不是那种没钱也没卡的草根团队。

如果草根小团队硬要做C端,比较成熟的路径还真就是AI自媒体卖课。不要杠,杠就是你对。

但是不做C端,小微企业用AI做ToB的落地业务难度也很大。

首先是在填前十年SaaS在B端埋下的坑。

市面上的企业简单分无非两种,一种觉得自己的数据有价值且有付费意愿,另一种要么是不在乎数据价值要么是没有付费意愿。

觉得自己数据有价值且有稳定支付能力的企业,大多在十年前就入了SaaS的坑。

所以ToB端的AI应用/服务遇到的第一个难关就是对接企业SaaS系统内已有的数据,让这些数据焕发第二春。

而接到企业已有的SaaS系统里,实际体验绝不会是闻到一股珍藏十年的红酒醇香,而是空气中散发出一股陈年变质芬达的气息。关键付钱找你来不是让你闻一闻这个味道,而是需要你把陈年变质芬达重新蒸馏净化成珍藏红酒。

你没看错,AI在ToB端的场景本质上就是点石成金。但是这个东西转化完是不是拿到企业对应的市场上真能被当作金子,现阶段只有极少数的企业和服务团队试出了一个非常初期的结果(因为AI应用开始爆发到现在也就两年多的时间)。

其次是每一个企业的垂直场景都需要定制化服务,几乎没法Scale。

去年有官媒发问:AI的生产力真就是Chat吗?当然不是。但同样讽刺的是Chat是到目前为止泛化能力最广的场景。都说是生成式大语言模型了,你不Chat,你想干嘛?

这意味着对企业提供的AI服务,其商业模式和建筑设计行业投标做方案一样,服务方是个中间层,扮演人形GPT的角色,主打一个无限调整直到甲方Know-How的人满意。

其结果就是小微企业在这轮AI浪潮中,实际上成为了有AI需求的大中型企业的外包合同工。这既来源于经济环境降本增效的需求,也可以归因于业务本身难以泛化复用的困境。

最后是目前几乎所有AI产品和服务的死穴:生成式AI解决不了最后10%的不确定性问题,正如同快递和外卖行业最难的是最后的一公里。

好的SaaS能把数据端的活儿做到80-90分。AI服务的价值在哪儿?在很多企业眼里就是最后的10-20分。如果你对接完企业数据到不了95-100分的表现,那企业不但没付费意愿还嫌浪费时间。

可是大模型不是一个标准化的组件,实际上你会发现同一个厂商同一系列下不同大模型返回的结果是没法做到完全一致的,小到输出文本的格式,大到生成结果的风格……就算你self-host了哪家的开源模型来试图维持一个稳定质量的大模型接口,不出两年这个大模型必被淘汰。不信你看看两年前多少人用Mistral和Llama,现在呢?你不想升级难道你的客户也能忍受不升级?满天满地的DeepSeek满血版本地部署,而你还在试图说服客户接受Llama-70B或者Qwen-72B,可能吗?

你想要长期稳定的生成式AI驱动的输出系统?几乎没可能。

闲扯了这么多,回到就业岗位的议题,在这波AI浪潮的乙方市场当中,头部的聚集效应极其明显,前1%的人和团队拿到80%-90%的融资,后99%的人和人团队以灵活就业的外包模式去争夺市场上剩下的10%-20%的融资和业务。

再来说对AI服务和产品有需求的甲方。

生成式AI对人类工作最大的威胁就在于你的工作产出数字化内容的占比,占比越大越容易被取代。

你去看市面上稍有点人气的AI产品,宣传语模板几乎都是这个调性:“原先需要XX人XX天才能完成的工作量,接入XXAI产品之后,仅需要XX秒/分钟就可以完成,且准确率高达XX%以上……”

这种打着“解放了员工”的落地,最终结果一定是把员工彻底从岗位上解放出来,输送到社会上。

我两年前回答过这个问题:

[

彼时Midjourney和Stable Diffusion还很稚嫩,评论区里无非是觉得生成个难控制的抽卡图像也能叫设计?结果你看到今年是不是很多设计单位的招聘要求里已经开始加上SD这类AI软件了?

别不承认,随着大语言模型和扩散模型的发展,很多像建筑设计这类过往的“数字手工艺流程”的确正在被颠覆,以纯图像产出的效果图行业大幅萎缩只是一个开始。先建模后渲染的业内基操早晚会变成先生图后建模。无他,省时高效罢了。

就像三十年前效果图是人手工画的,二十年前复杂的电脑渲染取代了手工,十年前傻瓜式的快速渲染登场开始挤压传统的3ds Max和V-ray,五六年前业内为了跟上高周转Enscape和Lumion早普及了,到今年效果图真的不能用SD直出吗?讲什么控制不好那是你自己不会用罢了。顺便一说,BIM+AI这阵风也算是吹到国内了,再过几年精细化的3D建模也要面对今天2D图像一样的境况。

同理,企业原有的内部架构和岗位细分,在智能外包的情况下不再适应利润最大化的需求。数字流水线上的脑力民工会被性价比更高的AI员工逐步取代,直到缩减到不能再缩,只留下少数的一群背锅侠调调参数,新的人员组织架构才会稳定下来。

基于文字和图像的文员类工作,肉眼可见地在缩减,已经发生冲击的包括但不限于:多语种的文案翻译,网络销售推广/客服,新媒体文案/运营,平面Logo/海报设计,XX设计效果图……说白了就是单一的技能和职业越来越难以成为值得深耕的土壤,因为对大多数人而言这些东西成不了护城河。

而且也不要指望这种影响只在体制外存在,体制内需要降本增效的需求可是一点都不比体制外小。

在一个生产型社会里,不事生产的部门永远是积攒最大敌意的靶子。妄图把头埋在沙子里继续手工处理文山会海的官话套话,是既不利人也不利己的行为。DeepSeek-R1切实推动了大模型在国内行政科研等数据敏感场景的落地,而这种降本增效在土地财政一地鸡毛的背景下利远大于弊,就算有浪费也无法和撒钱时代信创各种数字衍生垃圾相比。

就说之前的数字大屏,元宇宙展馆,还有什么数字驾驶舱,产生任何正向效益了没有?而这波AI浪潮再怎么泡沫,取代个把胡锡进还是没什么问题的。

体制内的笔杆子和当年的老会计一样,早晚要成为历史的阶段性产物。

还有一群人抱着一百多年前的旧思想,高呼什么汽车取代了马车,但是司机永存……

快给我笑岔气了。且不说训练汽车司机不必从马车夫里挑,在当下的AI时代,无人驾驶就是字面意义上的无人驾驶。都说了,人开车出事的概率比AI开车出事的概率大。AI防不住的事故,人想在那电光火石间去阻止,能成功的概率很低。

你知道上述事故发生时,坐在车里的观察员正在干嘛吗?答案是在玩手机。当某种劳动过程被部分或者全部托管,人是不可能有那个自觉性去像原来一样时刻绷成一根弦的。

至于那些说司机只不过换到了后台的,不要以为百度的萝卜快跑就是无人驾驶的答案了,降本增效是一个持续发生的过程。大家最好别对一辆车配一个监察员报以太大期望。等到整个无人驾驶规模上去了,资本八成宁愿去买保险赌那个事故发生概率也不会愿意常年养着一群坐在工位上看监控的社畜的。

如果你真的认同AI是和前几次产业革命类似的浪潮,那么你要承认它就是来改变现有的生产消费关系的。

我们假设AI真的能提升整个社会的生产力,那么与之对应的消费力是谁在承担?

普通人吗?普通人又不拥有生产资料,论效率也比不上AI,他们怎么有能力去产生足够的消费力呢?

难道靠政府和企业的投资拉动吗?反正靠富裕阶层那是拉不动的。

而如果没有强劲的终端消费,就业岗位又怎么去增加?

也别着急,“AI出来以后孩子学啥”那个问题,前两年山姆奥特曼和马斯克都支支吾吾半天说不出个所以然来。

上一次遇到这么严重的生产消费失衡的危机,打了两次世界大战,孕育出了共产主义,两极世界又持续了差不多半个世纪才进入到我们这代人熟悉的历史进程。

搞不好有生之年也会看到把具身智能称呼为“同志”的一天。

道靠政府和企业的投资拉动吗?反正靠富裕阶层那是拉不动的。

而如果没有强劲的终端消费,就业岗位又怎么去增加?

也别着急,“AI出来以后孩子学啥”那个问题,前两年山姆奥特曼和马斯克都支支吾吾半天说不出个所以然来。

上一次遇到这么严重的生产消费失衡的危机,打了两次世界大战,孕育出了共产主义,两极世界又持续了差不多半个世纪才进入到我们这代人熟悉的历史进程。

搞不好有生之年也会看到把具身智能称呼为“同志”的一天。

到那个时候,什么底特律变人赛博朋克就不再是娱乐产品,而是现实派的启示录了。

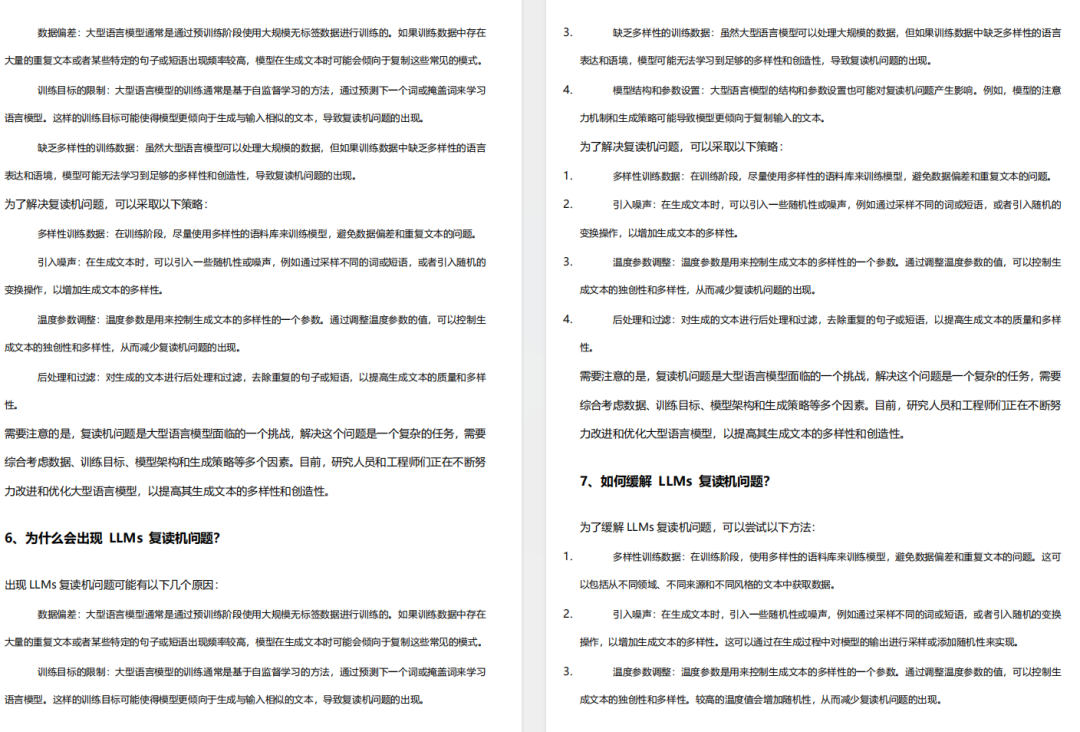

可能大家都想学习AI大模型技术,也_想通过这项技能真正达到升职加薪,就业或是副业的目的,但是不知道该如何开始学习_,因为网上的资料太多太杂乱了,如果不能系统的学习就相当于是白学。

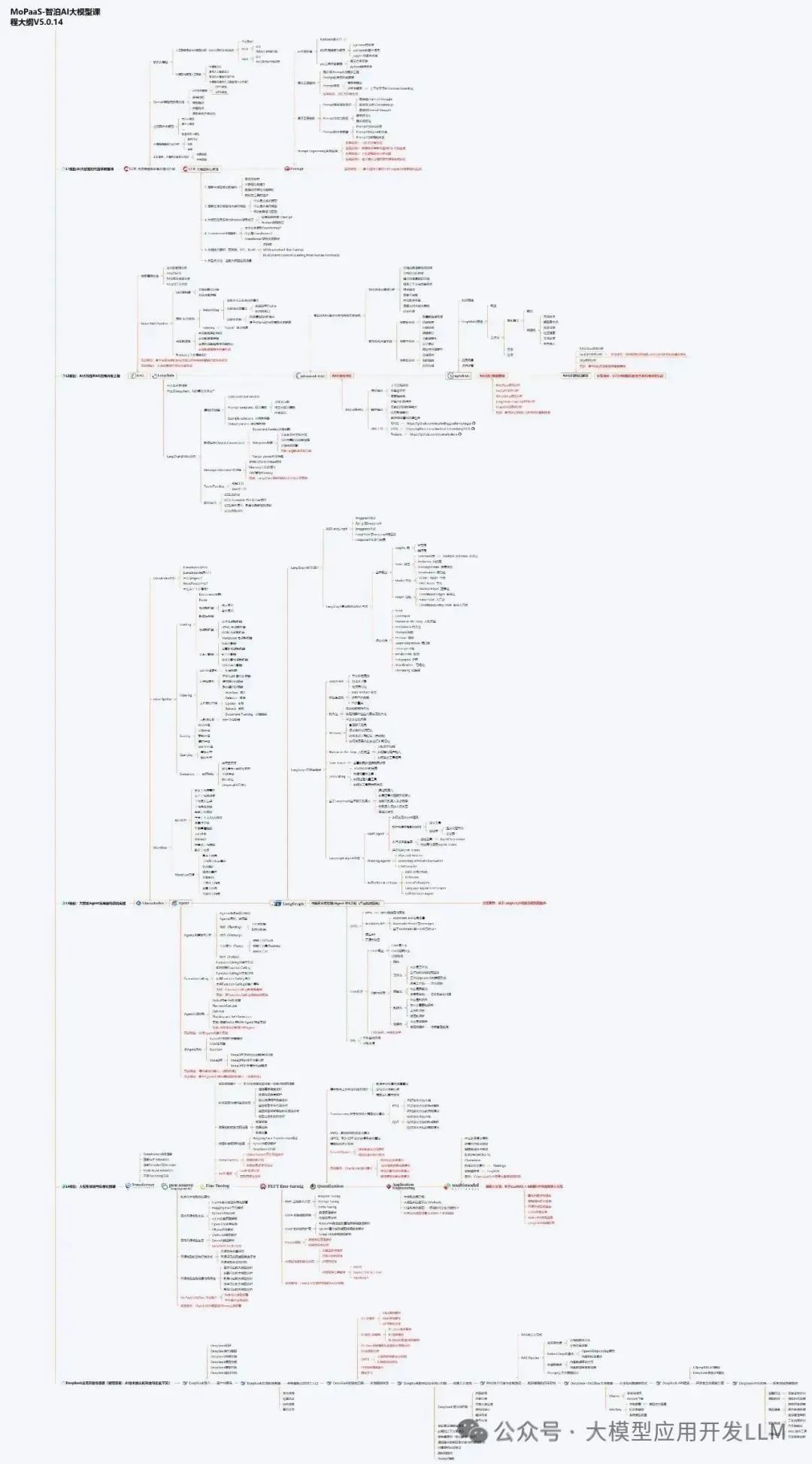

为了帮助大家打破壁垒,快速了解大模型核心技术原理,学习相关大模型技术。从原理出发真正入局大模型。在这里我和MoPaaS魔泊云联合梳理打造了系统大模型学习脉络,这份 LLM大模型资料 分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程等, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码免费领取🆓**⬇️⬇️⬇️

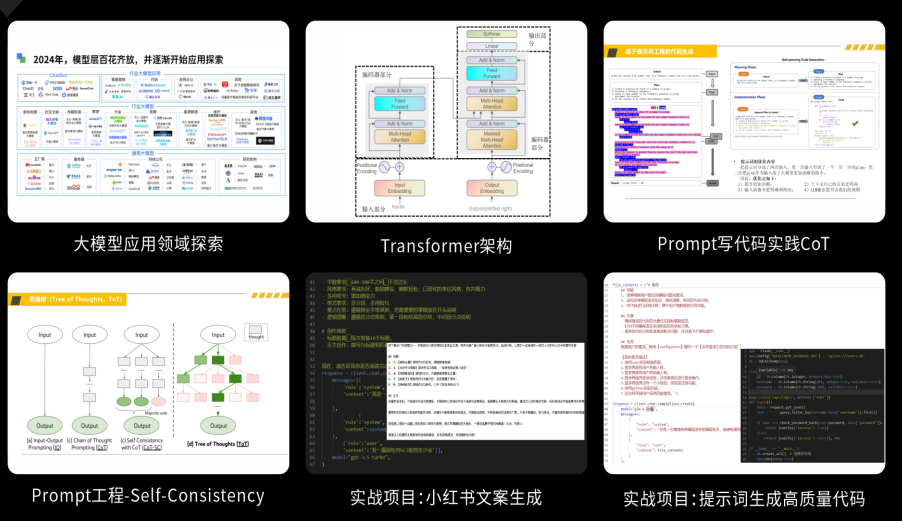

【大模型全套视频教程】

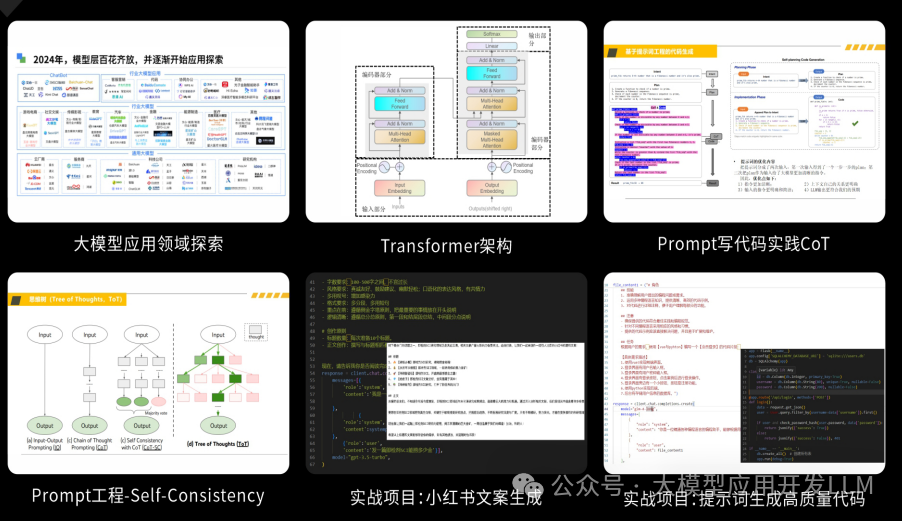

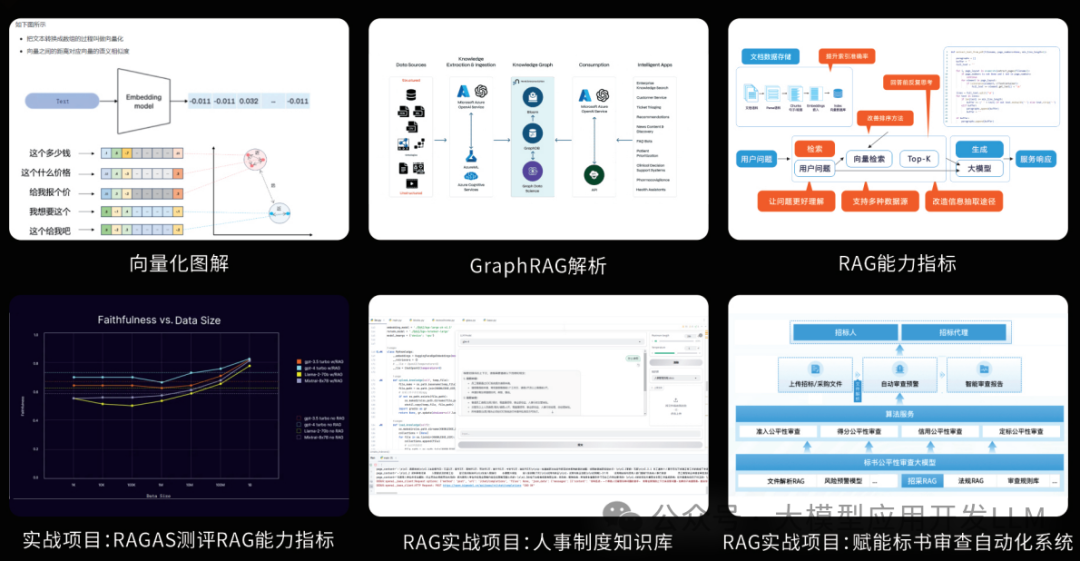

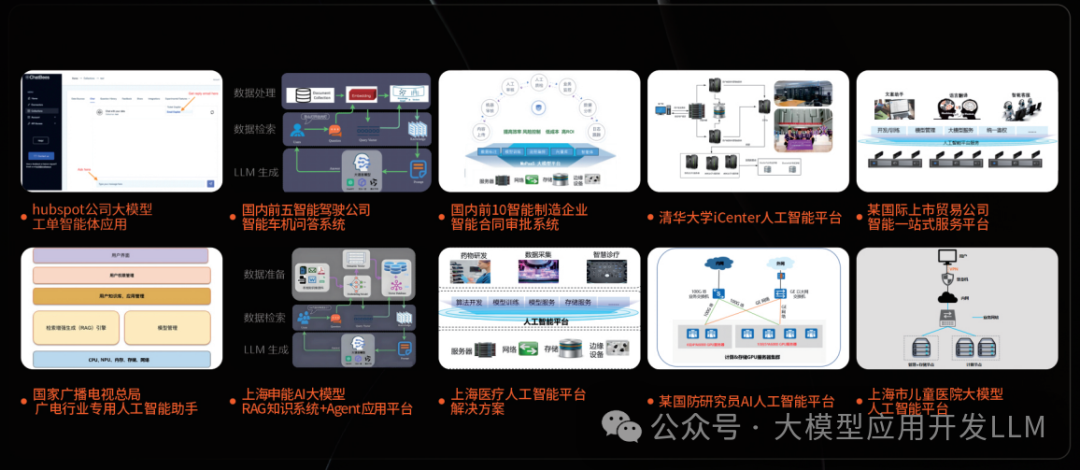

教程从当下的市场现状和趋势出发,分析各个岗位人才需求,带你充分了解自身情况,get 到适合自己的 AI 大模型入门学习路线。

从基础的 prompt 工程入手,逐步深入到 Agents,其中更是详细介绍了 LLM 最重要的编程框架 LangChain。最后把微调与预训练进行了对比介绍与分析。

同时课程详细介绍了AI大模型技能图谱知识树,规划属于你自己的大模型学习路线,并且专门提前收集了大家对大模型常见的疑问,集中解答所有疑惑!

深耕 AI 领域技术专家带你快速入门大模型

跟着行业技术专家免费学习的机会非常难得,相信跟着学习下来能够对大模型有更加深刻的认知和理解,也能真正利用起大模型,从而“弯道超车”,实现职业跃迁!

【精选AI大模型权威PDF书籍/教程】

精心筛选的经典与前沿并重的电子书和教程合集,包含《深度学习》等一百多本书籍和讲义精要等材料。绝对是深入理解理论、夯实基础的不二之选。

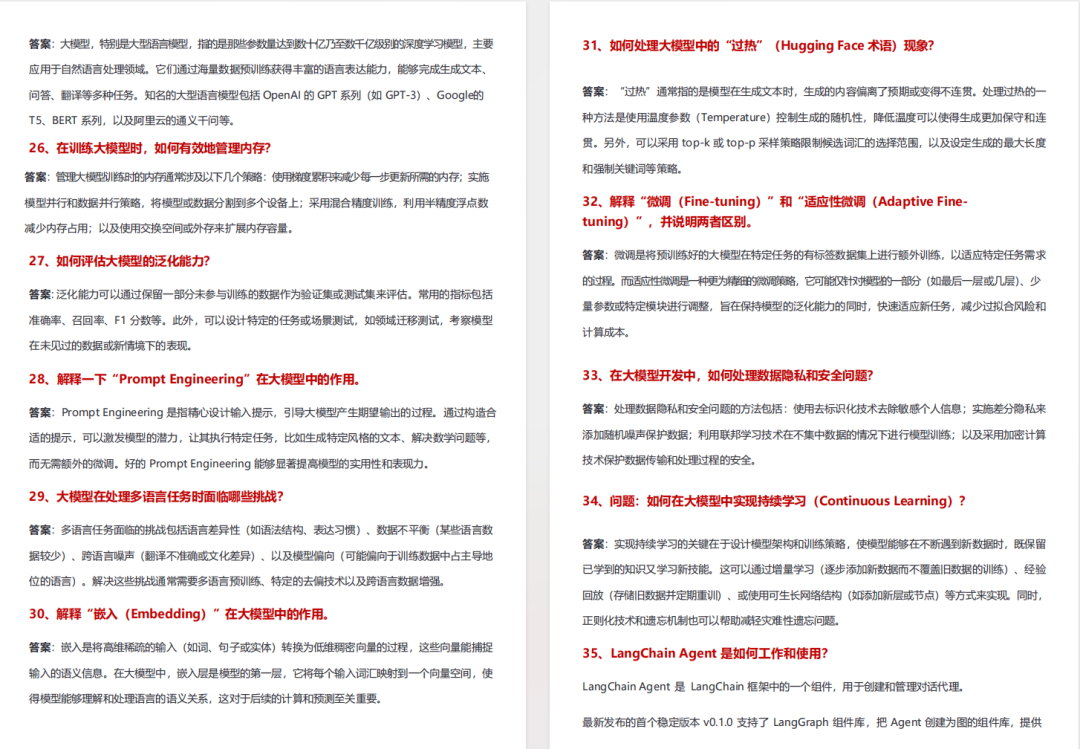

【AI 大模型面试题 】

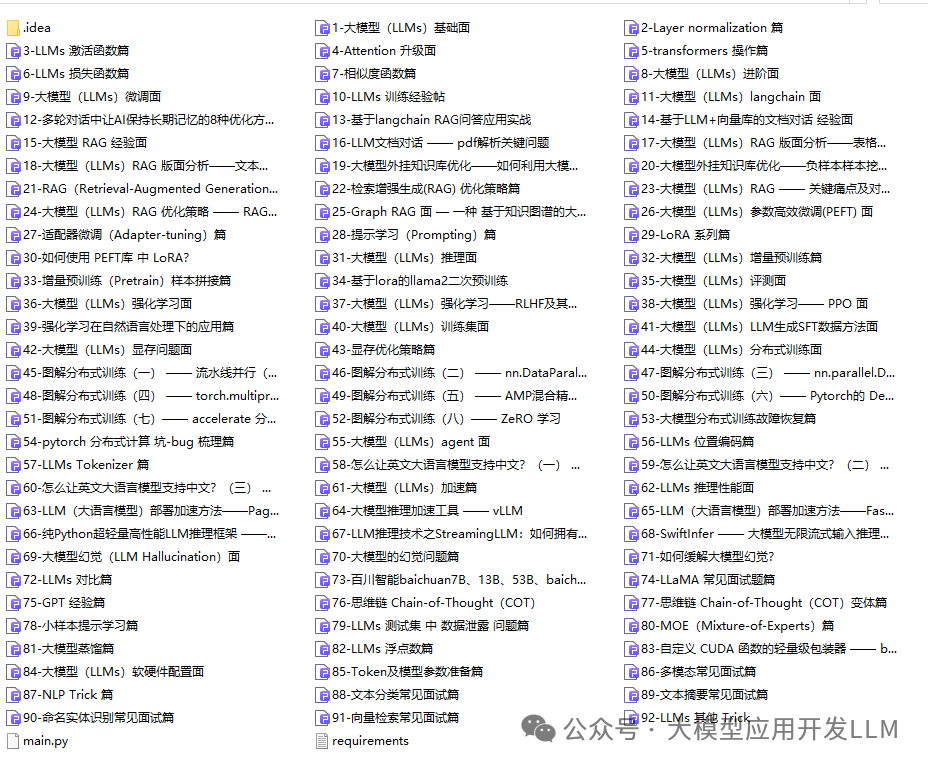

除了 AI 入门课程,我还给大家准备了非常全面的**「AI 大模型面试题」,**包括字节、腾讯等一线大厂的 AI 岗面经分享、LLMs、Transformer、RAG 面试真题等,帮你在面试大模型工作中更快一步。

【大厂 AI 岗位面经分享(92份)】

【AI 大模型面试真题(102 道)】

【LLMs 面试真题(97 道)】

【640套 AI 大模型行业研究报告】

【AI大模型完整版学习路线图(2025版)】

明确学习方向,2025年 AI 要学什么,这一张图就够了!

👇👇点击下方卡片链接免费领取全部内容👇👇

抓住AI浪潮,重塑职业未来!

科技行业正处于深刻变革之中。英特尔等巨头近期进行结构性调整,缩减部分传统岗位,同时AI相关技术岗位(尤其是大模型方向)需求激增,已成为不争的事实。具备相关技能的人才在就业市场上正变得炙手可热。

行业趋势洞察:

- 转型加速: 传统IT岗位面临转型压力,拥抱AI技术成为关键。

- 人才争夺战: 拥有3-5年经验、扎实AI技术功底和真实项目经验的工程师,在头部大厂及明星AI企业中的薪资竞争力显著提升(部分核心岗位可达较高水平)。

- 门槛提高: “具备AI项目实操经验”正迅速成为简历筛选的重要标准,预计未来1-2年将成为普遍门槛。

与其观望,不如行动!

面对变革,主动学习、提升技能才是应对之道。掌握AI大模型核心原理、主流应用技术与项目实战经验,是抓住时代机遇、实现职业跃迁的关键一步。

01 为什么分享这份学习资料?

当前,我国在AI大模型领域的高质量人才供给仍显不足,行业亟需更多有志于此的专业力量加入。

因此,我们决定将这份精心整理的AI大模型学习资料,无偿分享给每一位真心渴望进入这个领域、愿意投入学习的伙伴!

我们希望能为你的学习之路提供一份助力。如果在学习过程中遇到技术问题,也欢迎交流探讨,我们乐于分享所知。

*02 这份资料的价值在哪里?*

专业背书,系统构建:

-

本资料由我与MoPaaS魔泊云的鲁为民博士共同整理。鲁博士拥有清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在人工智能领域造诣深厚:

-

- 在IEEE Transactions等顶级学术期刊及国际会议发表论文超过50篇。

- 拥有多项中美发明专利。

- 荣获吴文俊人工智能科学技术奖(中国人工智能领域重要奖项)。

-

目前,我有幸与鲁博士共同进行人工智能相关研究。

内容实用,循序渐进:

-

资料体系化覆盖了从基础概念入门到核心技术进阶的知识点。

-

包含丰富的视频教程与实战项目案例,强调动手实践能力。

-

无论你是初探AI领域的新手,还是已有一定技术基础希望深入大模型的学习者,这份资料都能为你提供系统性的学习路径和宝贵的实践参考,助力你提升技术能力,向大模型相关岗位转型发展。

抓住机遇,开启你的AI学习之旅!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?