向商业智能与分析接受的社会组织驱动因素转变

摘要

信息技术在开展商业活动的新方式中日益重要,带来了与使用信息技术相关的人员不断增强的赋能、能力和技能,这表明,个体是否决定接受新技术或新兴信息技术主要基于其努力和绩效感知或类似的个人功利性标准的传统观点,可能已无法充分解释个体的接受行为。

迄今为止,包含规范性和行为信念的社会‐组织层面的考量仅被视为接受的潜在附加预测因素,并受到某些效应和情境的调节或中介,而绩效感知仍然是信息系统接受最强的预测因素。作者采用混合研究方法,在商业智能与分析(BI&A)情境下开展了包含文献回顾、案例研究和调查的研究,结果表明,由于商业智能与分析使用成果在组织中的可见性和认可度提升,社会‐组织层面的考量已变得比源自个体的考量更为重要。

关键词

商业智能与分析、信息技术/信息系统接受度、结果可展示性、社会影响、社交‐组织驱动因素

1. 引言

使用商业智能与分析(BI&A)进行基于事实的(数据驱动的)决策在现代商业环境中经常被强调为创新和敏捷性的基础(Mao & Quan, 2015;Davenport等,2012;Kiron,Prentice,& Ferguson,2012;Chen & Siau,2011)。在当今动荡的市场中,组织越来越依赖灵活的信息技术和大数据分析能力,以快速适应变化并保持竞争力(Chen & Siau,2011)。研究表明,使用BI&A通过提高组织绩效为这些组织带来价值(Audzeyeva & Hudson,2015;Sharma,Mithas,& Kankanhalli,2014;Chen,Chiang,& Storey,2012)。因此,了解其接受度的核心决定因素符合组织的利益。

核心决定因素。了解这些有影响力的个人的信念对组织具有价值,因为他们可以管理组织工作环境,以促进对使用BI&A意图的积极感知(Mao & Palvia,2006)。学者们已经提出了研究个体层面BI&A接受驱动因素的重要性,指出尽管BI&A的采用已被较为广泛地研究,但个体层面的接受尚未得到足够的关注(Yoon,Ghosh,& Jeong,2014; Alhyasat & Al‐Dalahmeh,2013)。

过去几十年中,用户对信息技术/信息系统的接受和持续使用已得到广泛研究(Trieu,2016; Palvia 等,2015;Venkatesh & Bala,2008;Venkatesh 等,2003)。基本的技术接受模型( TAM)中,影响行为意图的决定因素——感知有用性和感知易用性——与个体自身的考量相关( Sinha,2014),例如与信息技术效用相关的实用性评估,以及与将信息技术应用于特定任务的难易程度相关的可用性评估(Stern 等,2008)。已有大量证据一致证明,绩效感知是信息技术/信息系统接受最主要的、最强的驱动因素(Venkatesh,Thong,& Xu,2012;Stern,Royne, Stafford,& Bienstock,2008;Venkatesh,Morris,Davis,& Davis,2003;Davis,1989)。

因此,基本的 TAM 研究主要关注个体对信息系统使用的功利性视角,侧重于信息系统的技术层面 (即 Venkatesh & Bala,2008;Venkatesh 等,2003;Davis,1989)。统一技术接受与使用理论(UTAUT)除了包含上述两个 TAM 决定因素外,还在行为意图预测因素模型中额外引入了社会影响。尽管规范性及其他社会‐组织层面的信息系统接受因素已被研究(Eckhardt,Laumer,& Waitzel,2009)并纳入核心技术接受理论中(即 Venkatesh 等,2003;Moore & Benbasat, 1991),但这些因素在核心模型中并未得到充分重视,通常仅被视为信息技术/信息系统接受的潜在附加预测因素(Xiao & 王,2016;Eckhardt 等,2009;毛 & 帕尔维亚,2006)。Petter, Delone,& McLean(2013年)指出,文化和人员因素在信息系统成功模型中代表性不足。

我们正处在数字化和数字商业战略的时代,数字技术已渗透到所有商业网络中( Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Vekatraman, 2013),因此可以提出一个问题:基本的技术接受模型是否仍然具有其众所周知的解释力来预测行为意图。Shin(2015)指出,在新兴趋势和技术背景下,传统技术接受模型需要进行修改,这涉及BI&A的接受问题。鉴于 BI&A使用情境相较于例如操作系统的使用具有一些特殊性(Grublješič & Jaklič, 2015), 理解传统上预测技术接受的因素是否以及如何能够预测BI&A的接受显得至关重要。应考虑 BI&A技术特征、用户特征以及使用情境的特殊性,以熟悉所研究的BI&A接受环境,并进一步更好地利用实证材料(Hong et al.; 2014)。根据强调应用传统的接受核心模型并将 其情境化至特定场景的研究思路(Hong et al., 2014; Venkatesh & Bala, 2008),我们 采用技术接受的核心构念,并评估其在预测使用BI&A的行为意图方面的重要性和显著性。

从个体化考量向社会‐组织化考量的转变迹象已在包含广泛文献回顾和案例研究的商业智能与分析探索性研究中被发现(Grublješič & 雅克利奇,2015年)。然而,关于预测使用商业智能与分析行为意图的一组核心影响因素的实证检验和证据仍然缺失。因此,在本文中,我们在同时进行额外文献回顾的基础上整合这些研究发现,以构建理论并提出研究模型,并对所研究的假设进行实证检验。本研究的目的并非开发另一个接受模型,而是分析现有接受研究中识别出的核心技术接受决定因素是否仍以相同方式适用于预测使用商业智能与分析的行为意图,或是否存在基本动机上的转变。我们认为,社会‐组织的考量已成为比个体化考量更重要的预测性决定因素。换句话说,我们旨在表明,相较于传统的技术接受模型,这组影响因素的重点或重要性已经发生了变化。

2. 商业智能与分析使用环境的特征

商业智能与分析(BI&A)通常指用于分析关键商业数据的技术、数据处理和分析技术、系统、以商业为中心的实践和方法论以及应用,以帮助企业更好地理解其业务和市场,并及时做出商业决策(陈等,2012年)。因此,商业智能与分析旨在为组织各个层级的利益相关者提供及时的信息访问、有效的分析以及对企业范围应用所产生的信息进行富有洞察力的呈现,使其能够在广泛的商业活动中做出正确决策或采取正确行动(波波维奇、科埃略和雅克利奇,2009年;特克曼、麦科马克、德奥利维拉和拉代拉,2010年),从而成功实现组织的战略意图(阿尔维德松、霍尔姆斯特伦和吕蒂宁,2014年)。商业智能与分析使员工能够应用多种分析功能,对大量数据以及各种类型的数据(大数据分析)进行分析,包括内部和外部数据(李、Po‐An Hsieh 和 Rai,2013年),从而实现对问题和趋势的解释与预测(阿加瓦尔和达尔,2014年)。

根据高德纳研究公司(2016)的数据,2016年商业智能与分析已连续五年成为首席信息官(CIO)最重要的商业和技术优先事项,表明其战略重要性日益增加,并在研究中需要给予更多关注(Vinaja,2016)。信息系统文献强调了商业智能与分析所提供的信息及其近期表现形式——大数据分析对决策的积极影响,尤其是在组织处于高度竞争环境中的情况下(Popovič 等,2012)。Kim、Shin、Kim 和 Lee(2011)证明,利用商业智能与分析在信息技术能力与财务绩效之间起到完全中介作用。如果用户接受、使用并充分利用这些技术的能力,这些技术创新将成为组织长期生存的主要竞争优势来源(Davenport 等, 2012;Wixom、Watson、Reynolds 和 Hoffer,2008)。

了解情境的各个方面非常重要:商业智能与分析技术、用户和使用情境的具体特征(Hong et al., 2014; Grublješič & Jaklič, 2015),因为这些具体特征应能提供洞察,以更好地理解使用商业智能与分析的动机。

商业智能与分析主要用于指导日常运营中的有效决策,以及实现包括分析、解释和预测商业问题及趋势在内的战略目标(Li 等,2013年)。尽管商业智能与分析解决方案的可用性和用户体验设计已显著提升(Chang, Hsu, & Wu, 2015;Bharadwaj 等,2013年),但相关分析洞察“并不会通过机械地将分析工具应用于数据而自动产生”(Sharma 等,2014年,第453页)。

商业智能与分析的使用嵌入于本质上复杂的决策任务中,因而也涉及复杂的数据分析任务( Agarwal & Dhar, 2014;Li 等,2013年)。在商业智能与分析使用的情境下,信息质量问题主要涉及商业智能与分析应用所提供的信息的相关性,而非可访问性(Popovič 等,2009年), 后者指的是获取洞察所需付出的努力。组织决策过程的本质主要表现为非例行性和结构不良的任务与决策(Grublješič & Jaklič, 2015年)。可以合理预期,商业智能与分析用户理解其工作的这一特性,并且尽管他们期望拥有设计良好且用户友好的商业智能与分析工具,但他们也意识到这并不意味着使用过程无需努力。因此,决策过程效率的提升并非商业智能与分析使用的主要效益,真正关键的是基于商业智能与分析使用的决策结果。然而,商业智能与分析使用的效果更难识别和衡量,通常需在长期才能显现(Grublješič & Jaklič, 2015年)。因此,一方面,绩效改进通常

对这些个人而言,这一点不太明显,因此它们对使用意图的驱动作用可能较弱。另一方面,研究表明,数据驱动的决策比基于直觉的决策具有更高的决策质量(Kowalczyk & Buxmann, 2015年)。然而,缺乏特定的分析知识也可能导致高估商业智能与分析所提供的能力,仅将其视为高绩效本身,而不是行为意图的重要预测因素。

此外,商业智能与分析的使用大多是自愿的(Grublješič & 雅克利奇, 2015)。研究已经确认了在研究信息系统接受行为时使用自愿性的重要性(Venkatesh & Bala, 2008;Venkatesh 等, 2003)。在自愿情境下,行为意图对实际使用提供了最佳解释(Fischbein & 阿耶金, 2011)。员工在工作中使用商业智能与分析,特别是知识型工作者,其与信息技术/信息系统使用相关的能力和技能不断提升,且通常受教育程度较高(Luo, 2016;Shah, Horne, & Capellá, 2012;Chen 等, 2012)。这些因素,结合前述商业智能与分析解决方案可用性的不断提高以及使用商业智能与分析后即时结果不够明显的情况,可能导致努力感知和社会影响在特定的商业智能与分析自愿使用情境中作为使用意图的动机作用发生显著变化。

当引入商业智能与分析时,用户需要适应开展商业流程的根本不同方式(Deng & Chi, 2013)。组织在实现常规化使用方面常常经历显著的时间滞后,在此期间用户学习并适应新系统,且经常在此期间经历绩效下降(Sharma, Yetton, & Zmud, 2008)。这一点在商业智能与分析情境中尤为突出,因为信息系统所使用的流程结构化程度较低,且强制执行的程序较少,即在商业智能与分析最常被使用的情境中,业务流程内的明确定义的业务规则较少。因此,商业智能与分析的使用更具创新性和研究导向性。Davenport 等人 (2012)强调了企业范围内的组织和信息(Marchand 等人,2001)文化对于基于事实的决策以支持商业分析的重要性,这意味着社会‐组织方面的考虑可能对使用意图产生重大影响。由于商业智能与分析中的数据在全组织层面更加聚合和集成,与其使用相关的信息共享也更多(Bose, 2009),这关联到对改进组织信息文化的需求(Popovič, Hackney, Coelho, & Jaklič, 2014;Marchand 等人,2001)。所有上述特征表明,形成使用商业智能与分析意图的影响因素可能不同于传统上已确立的因素。

3. 研究模型的构建

基于Hong等人(2014年,第7页)提出的框架和指南,对BI&A使用意图的情境化模型进行理论构建。首先,选取了广泛用于预测技术采用的通用行为理论。其次,通过选择核心构念,对这些通用理论进行情境化和细化。再次,根据对情境的全面评估(包括技术、用户及使用情境的特征),确定情境特异性因素,这些情境特征已在先前的探索性研究发现中被识别(Grublješič & Jaklič, 2015年)。最后,基于已识别的情境特异性,构建情境化的核心因素模型。

通过遵循累积性研究设计,本研究补充了从商业智能与分析情境下的广泛文献综述和案例研究中得出的探索性研究发现(Grublješič&雅克利奇,2015年)。在本文中,我们在整合这些探索性发现的同时,同步进行了额外的文献回顾,以理论化并构建一个研究模型,最终目标是通过定量研究方法来验证我们的假设和研究模型(Creswell&Plano Clark,2011)。

一项在商业智能与分析情境中的探索性研究指出,驱动接受的动机不仅源于个体的行为和控制信念,而且在很大程度上还来自社交和组织因素(Grublješič & 雅克利奇, 2015年)。广泛而全面的文献综述结果被用作案例分析的基础。报告了两项研究,一项来自用户对商业智能系统接受程度较高的组织,另一项来自用户对商业智能系统接受程度较低的组织

商业智能系统尚未被广泛使用,这有助于更好地理解并提高了研究发现的可推广性。这两项遵循殷(2003年)方法论途径的当代现象深入研究,明确揭示了社会‐组织因素日益增长的重要性迹象,例如信息透明度,体现在报告的公开性以及对错误和失败信息的呈现上 (Grublješič & 雅克利奇,2015年)。

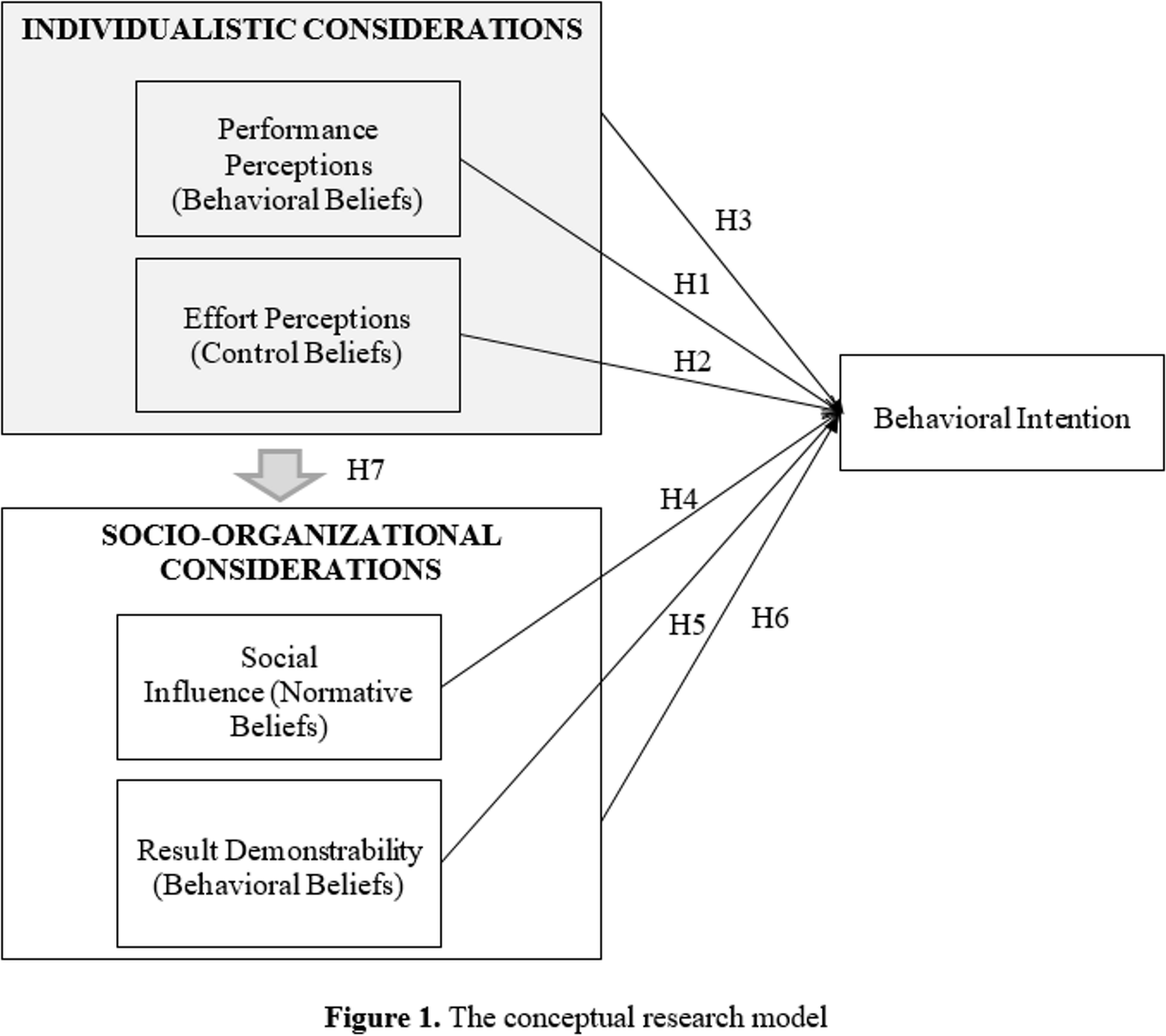

为了应对用户接受行为中的这些当代和情境发展,我们构建了一个商业智能与分析接受模型,在该模型中检验了已知的传统技术接受决定因素的影响。我们将努力感知和绩效感知概念化为个体性考虑,而将社交影响和结果可证明性作为社会‐组织考虑,强调并论证后者在解释商业智能与分析接受方面应更为重要。我们的模型概念化的理论依据以及假设的合理性说明如下。

技术接受模型 (Davis, 1989),统一技术接受与使用理论 (Venkatesh 等, 2003),以及创新扩散理论 (Rogers, 1983; Moore & Benbasat, 1991) 是帮助我们构建研究模型的关键理论。我们的目的是验证在商业智能与分析系统特定情境下,相较于传统的信息技术/信息系统环境,所选基本接受因素群体对行为意图的影响可能发生的改变。该模型结合了UTAUT的全部构念,即努力期望(包含TAM中的感知有用性)和绩效期望(包含TAM中的感知易用性)——用于测量感知;社会影响和行为意图——用于测量使用意图(Venkatesh 等, 2003);以及IDT的结果可证明性(Rogers, 1983; Moore & Benbasat, 1991)。我们研究中使用的所有指标均基于个体的经验来测量其感知,因为本研究的受访者熟悉和/或具有商业智能与分析系统的使用经验(受访者的描述性分析见表1)。UTAUT模型中的促进条件未被纳入,因为它们最初被建模为直接影响使用行为,而使用行为并未包含在我们的模型中。下文将讨论变量及其关联关系。

3.1. 行为意图

由于本研究的重点是调查导致接受形成的因素的重要性,这些因素包括行为、规范性和控制信念的决定因素(Ajzen & Fischbein, 2005),因此行为意图作为自我报告和实际使用的既定预测指标,以及行为的一个有意义的替代变量(Mao & Palvia, 2006; Agarwal & Prasad, 1999),是因变量。

行为意图表示一个人“执行某种行为的准备状态”(Fishbein & Ajzen, 2011, 第39页)。行为意图是行为的一个重要因果预测因素,它中介了各种行为信念、规范性信念和控制信念(如努力感知、绩效感知、结果可证明性以及社交影响)对期望行为的影响,在本研究中即指对商业智能与分析(BI&A)的接受。这种主观概率(Fishbein & Ajzen, 2011)反映了个人基于意志控制和自由意志而执行某种行为的内在动机。Ajzen 和 Fishbein(2005, 第192页)强调,“当意志控制较高时,意图是行为的良好预测指标”。使用的自愿性是采用商业智能与分析(BI& A)相较于操作型信息系统的一项特定特征,因为在操作型信息系统中,使用通常是强制性的或开展商业流程所必需的。该变量被操作化以衡量基于个体意志控制的持续使用意图,因为未来的 (持续)使用意图是实际未来使用行为的良好预测指标(Agarwal & Prasad, 1997)。

3.2. 商业智能与分析背景下的个体化与社会‐组织考量

个体主义考虑代表了个体对自己个人考虑的评估,仅将自身视为“自主的原子”,在行动前遵循自己的好恶以及对得失的审慎评估(Sinha,2014年)。传统核心技术接受模型在其最简明的表现形式中(Davis,1989年)侧重于个体主义

考虑因素集中在绩效感知(感知有用性),包括与效率提升相关的成本/效益;以及努力感知(感知易用性),包括执行某一行为所需的能力或努力,这些与信息技术制品的属性和特征相关,是接受信息技术的主要动机驱动因素(Venkatesh 等,2003;Davis,1989)。

Stern 等(2008)解释说,这些变量衡量个体对技术的效用评估——即绩效感知,以及将技术应用于特定任务时的可用性评估——即努力感知。如上所述,在商业智能与分析情境下的使用中,存在使用或接受系统与进一步利用系统所提供信息之间的明显区别,用户可能难以明确识别使用系统后的最终结果,从而无法充分评估其效用的重要部分。

社会‐组织方面的考虑因素则涉及社交交易中的相互依赖和普遍信任(Sinha,2014年)。这些考虑因素包括从群体关系、社会规范的角度来认同自我,并涉及情感反应(Sinha,2014年)。在传统核心接受模型中,诸如社会影响(或主观规范)和结果可证明性等社会‐组织方面的考虑因素已被视为额外的预测因素(Venkatesh 等,2003年;Moore & Benbasat,1991年),但在许多情况下,这些因素常受到某些效应和情境的调节,或通过绩效感知的中介作用,且也常被发现统计上不显著(Venkatesh & Bala,2008年;Mao & Palvia,2006年;Venkatesh 等, 2003年)。与此同时,绩效感知在预测信息系统接受方面始终占据主导地位,具有最强的解释力(Venkatesh 等,2012年;Venkatesh & Bala,2008年;Legris 等,2003年; Venkatesh 等,2003年;Davis 等,1989年)。在我们的模型中,社会‐组织方面的考虑因素代表了来自社会‐组织环境的使用商业智能与分析所产生的感知效益,包括可证明性——与执行某一行为后其结果可见性相关的行为信念;以及社会影响——与组织中受尊敬者期望并支持某种行为相关的规范性信念(Ajzen & Fischbein,2005年)。在商业智能与分析使用情境中,这些因素可被视为推动决策过程中有效利用商业智能与分析所提供的信息以及实现商业价值生成过程的驱动因素。

在构建我们的概念模型时,我们将努力感知和绩效感知概念化为个体性考虑的高阶构念。相应地,社交影响和结果可证明性被概念化为社会‐组织考虑的高阶构念。这种概念化基于集体主义与个人主义理论(Shina,2014年),并在其中运用了应用于个体技术接受理论(Davis,1989年;Venkatesh 等人,2003年)和创新扩散理论(Rogers,1995年; Moore & Benbasat,1991年)的概念特征,如上所述。因此,对这些高阶构念进行概念化的理由遵循了Becker、Klein和Wetzels(2012年)以及Johnson等人(2012年)的指导原则和建议,即高阶构念的操作化应首先从理论中推导出来。此外,这有助于理论的简洁性,并与我们概念模型中的抽象水平相匹配(Becker 等人,2012年;Johnson 等人, 2012年),我们旨在表明,在过去几十年中持续得到实证支持的努力和绩效感知( Venkatesh & Bala,2008年),作为个体性考虑因素,在商业智能与分析情境中并不具有如此高的影响力,而构成社会‐组织考虑因素的社交影响和结果可证明性才是影响商业智能与分析接受的关键因素。因此,按照Becker等人(2012年)提出的建议和方法,构建两个反映型‐格式型高阶构念,旨在展示这两个高阶构念之间的这种比较。

3.2.1. 个体化评估与考量的影响

努力感知(控制信念)涵盖了使用商业智能与分析系统时相关的 ease 程度(Venkatesh et al., 2003)。在传统的接受模型中,该决定因素被假设为会影响行为意图(Venkatesh et al., 2003;Davis, 1989),因此我们也在商业智能与分析情境中检验其影响。然而,根据上述关于商业智能与分析特性的讨论以及以下事实

先前几项研究也发现,努力感知并不是持续行为意图的重要驱动因素(Mao & Palvia, 2006;Agarwal & Prasad, 1997),因此我们可能发现该假设未得到证实。

绩效感知(行为信念)作为个体化的功利性标准,代表了个人认为使用商业智能与分析系统能够提升其工作绩效的程度(Venkatesh等,2003;Venkatesh & Bala,2008)。它们一直被公认为信息技术/信息系统接受的关键驱动因素(Venkatesh等,2003)。将 Ljunberg(2002)的过程绩效测量模型应用于商业智能与分析使用情境,绩效改进应包括三个方面:首先是提高访问和分析信息的效率;其次是改善个人工作中数据的可靠性以及数据访问质量(活动的输出);第三是工作成果的质量,即基于使用商业智能与分析所获取的信息进行决策的结果,从而改进其他商业过程(商业智能与分析使用的产出)。后者应是商业智能与分析商业价值的主要来源(Williams & Williams,2003),因此预期绩效改进的最大部分将通过改进决策来实现。然而,如前一节所述,这种附加价值最难区分和测量,通常只能在长期中得以识别(Grublješič & 雅克利奇,2015)。考虑到前述商业智能与分析的特殊性,值得注意的是,相较于使用操作型系统,这三个绩效改进领域之间的差异在商业智能与分析使用情境中更为显著,因此个人对这三个方面改进的评估都可能影响其行为意图。

努力和绩效评估构成本模型中的个体化考量,影响个体使用系统的意图。由于“一个理论概念本身并不具有多维度或单维度构念的特征,而通常可以用任一种方式来操作化,代表不同层次的抽象”(Becker等,2012年,第362页),我们假设构成高阶概念的各个构念对因变量既有直接影响,同时该高阶概念也对因变量产生影响:

H1:努力感知对使用商业智能与分析的行为意图有积极影响。H2:绩效感知对使用商业智能与分析的行为意图有积极影响。H3:个体化考量对使用商业智能与分析的行为意图有积极影响。

3.2.2. 社会‐组织考量的影响

Venkatesh等人(2003年,第451页)将社交影响定义为“个体感知到重要他人认为其应当使用新系统的程度”。引入社交影响表明,个体的行为也受到他们对他人如何看待自己使用信息技术/信息系统结果的信念所影响(Eckhardt等,2009年)。社交影响在商业智能与分析广泛使用及其融入商业过程中起着特别重要的作用(Grublješič & 雅克利奇,2015年)。第一个主要原因在于,商业智能与分析的使用大多是自愿的,因此其使用在很大程度上受到受尊重的他人对其使用行为的认可和赞赏的激励。这一点与理性行为理论中的主观规范一致,该理论最初是为解释自愿行为而设计的(菲什拜因 & 阿耶金,1975年)。另一个原因是,商业智能与分析使用的效益通常不会立即显现,相比操作型信息系统而言更为间接且具有长期性。因此,如果用户认为组织和同事支持其使用(Yoon等,2014年;摩尔 & 本巴萨特,1991年),商业智能与分析将更频繁地被使用,并逐渐嵌入到他们的日常工作之中。

相关地,使用商业智能与分析(BI&A)的结果可证明性,例如了解工作活动的实际结果,在工作动机背后呈现了关键的心理状态(Hackman & Oldham, 1976年)。阿加瓦尔和普拉萨德(1997)发现结果可证明性与使用意图之间存在显著关系。Venkatesh 和 Bala(2008年,第277页)基于摩尔和本巴萨特(1991年)的概念化将结果可证明性定义为“在多大程度上”

个体认为使用系统的成果是切实的、可观察的且可传播的,这一构念的独立影响已被纳入并支持了他们的TAM3模型。尽管绩效感知和结果可证明性均代表行为信念,但后者主要涉及个体有效性的可见性,这种有效性通过系统对组织绩效的影响体现出来,通常在长期中才可观察到。由于在商业智能与分析情境下,其使用效益更为间接、长期,并与组织绩效相关(Popovič 等,2012年;Grublješič & 雅克利奇,2015年),因此我们预期,当组织内部对商业智能与分析系统使用的成果达成普遍共识,即这些成果在组织内实际具有可见性并被认可时,这应反映在个体使用商业智能与分析系统的意图中。

社交影响和结果可证明性构成了我们模型中的高阶概念——社会‐组织层面的考虑,这些考虑包括对受到尊重的个人或组织认可或不认可的行为所带来的正面或负面后果进行评估,并通过个体在群体关系中的自我认同来体现(Sinha,2014年)。班杜拉(1991年)将这些考虑归类为一种社交参照比较,包含集体比较、社交比较和自我比较,以及对活动价值和感知绩效的评估。个体是否采取某种行为的决策,也是其在组织环境中互动的结果(Ajzen & Fischbein,2005; Bandura,1991;Fischbein & Ajzen,1975)。因此,社交影响、结果可证明性以及其他类似的 社会‐组织决定因素,正日益被认识到会影响个体执行某一行为的认知过程(Yoon 等, 2014;Eckhardt 等,2009;Scott & Walczak,2009;Venkatesh & Bala,2008; Venkatesh 等,2003年)。

根据前一节所述的相同推理,我们假设构成高阶构念的各个构念对因变量的直接影响,以及该高阶构念对因变量的影响。因此,我们提出以下假设:

假设4:社交影响对使用商业智能与分析的行为意图有积极影响。假设5:结果可证明性对使用商业智能与分析的行为意图有积极影响。假设6:社会‐组织因素对使用商业智能与分析的行为意图有积极影响。

3.2.3. 社会‐组织考量与个体化考量的影响对比

现代不可预测的商业环境中技术的演进进程,以及与技术使用动态相关的人们的赋能、能力和技能水平的不断提高,正在导致接受和使用这些新兴技术、系统、应用和/或实践的动机发生变化(Shin,2015年;Grublješič & Jaklič,2015年;Shah 等,2012年)。Shin(2015年)认为,尽管传统的技术接受模型至今已被证明是稳健的,但在面对新的和新兴的趋势和技术时,需要进行修改。Tan 和 Hunter(2002)指出,人们对所使用的信息系统(IS)的看法有着强烈且不断增长的兴趣,而这种个体认知有助于组织的知识积累。此外,May 和 Finch(2009年)解释说,毫无疑问,个人确实有他们所依据的偏好,但始终存在促进或限制特定行为的社交因素。他们认为,组织中的社会学成分都围绕着这些成分如何让参与者投入工作而展开。因此,他们提出了规范化过程理论(Normalization Process Theory, NPT),该理论关注“行动者在参与一系列活动(可能包括新的或改变的思维方式、行为方式和组织方式)时所做的工作,以及这些工作如何成为已有的、具有社会规律性的知识和实践矩阵中常规嵌入的部分”(May & Finch,2009年,第540页)。

我们假设社会‐组织层面的考虑因素比个体层面的因素(有用性和易用性)对商业智能与分析接受的影响更为重要。这一预测可以

通过前文所述的商业智能与分析使用环境的情境化特征得到支持。其中一个商业智能与分析使用环境的特征是,其信息更倾向于集成和汇总,并伴随着大量信息共享(Popovič 等, 2014;Bose,2009),这与更高的信息透明度相关。透明度和信息共享的潜在提升在某些环境中可能被视为不利因素,从而导致使用水平低于预期。因此,相反地,组织层面上的社会认可、认可和支持可能被证明比个体对所需努力和绩效改进的评估更能驱动使用意图。

此外,商业智能与分析使用的成果和效益更加间接,通常在长期并在组织层面上显现。因此,仅靠商业智能与分析使用带来的个体效率提升,例如缩短获取信息以执行流程的时间,可能不如那些在组织层面上可见且可传播的决策活动的后果和结果重要(体现在结果可证明性上)。商业智能与分析用户通常是受教育程度较高的工作者,即管理者和分析专家,他们应具备更多信息系统使用经验以及更高技能(Luo,2016;Shah,Horne,& Capellá,2012;Chen 等,2012)。高等教育机构的课程(特别是信息系统管理学位)通常包括关于数据管理与信息技术、面向商业的统计分析以及利用不同软件进行管理科学方法的培训(Luo,2016;Vinaja,2016;Chen 等,2012)。因此,具有此类经验的用户应能更快适应新系统,对努力程度的感知也不应如此重要。这种转变趋势也在探索性案例研究分析中显现出来(Grublješič & Jaklič,2015),其中用户认为商业智能与分析并非阻碍因素,并感知到其高绩效,而社会影响和结果可证明性在解释商业智能与分析接受方面发挥了关键作用。

基于所有论点,我们提出最终假设:

4. 研究设计与方法

4.1. 研究工具

为了开发构念及其量表,并进一步验证量表,我们遵循了MacKenzie、Podsakoff和 Podsakoff(2011)的程序。根据他们的建议,我们为构念制定了概念定义,为表示构念的题项开发了测量措施,明确了模型设定,评估并优化了量表,评估了量表的有效性,并为量表建立了规范(McKenzie等,2011)。我们采用启发式方法来确保构念和内容有效性。

对于每个构念,我们通过借鉴先前的理论基础,并将维度或问题与文献中已有的测量工具保持一致,以确保内容有效性。为了将问卷题项适配到BI&A使用的特定情境,并统一所有指标的操作化以测量感知,我们进行了少量调整。为确保表面有效性,我们对问卷进行了预测试(Cooper & Schindler, 2003),测试对象为一组未参与后续研究的大学工作人员和信息系统领域专家组成的专家小组。根据他们的建议仅做了少数细微修改。此外,我们通过共线性和交叉载荷分析检查了构念有效性和阶乘有效性。我们还通过分析构念的内部一致性来检验可靠性,结果将在下一节中描述(Straub, Boudreau, & Gefen, 2004)。

4.2. 测量

测量题项(见附录中的表4)基于文献综述并结合专家意见开发而成。为了测量努力感知,我们采用了Venkatesh等人(2003年)先前研究并验证过的题项(共四个题项),并对这些题项进行了操作化处理,以测量感知情况,因为我们调查的是有经验的商业智能与分析用户(见表1)。

为了测量绩效感知,我们采用了五个改编自Venkatesh等人(2003年)、戴维斯等人(1989年)、 Venkatesh和巴拉(2008)、康普奥和希金斯(1995),以及康普奥、希金斯和哈夫(1999)的题项,以便全面捕捉和反映情境特定的绩效感知。指标PP1至PP4改编自Venkatesh和巴拉(2008)。PP4被情境化,以体现商业智能与分析使用特有的性质:一方面是在系统中访问和分析数据的使用,另一方面是将这些分析结果应用于决策过程,两者之间存在显著差异。因此,节省时间的效果尤其体现在决策过程的常规活动中。指标PP5取自康普奥和希金斯(1995)以及康普奥、希金斯和哈夫(1999),因为商业智能与分析使用的主要效益预期来自于基于使用商业智能与分析所做出的决策结果,而非效率方面的提升。此外,我们根据前文所述的逻辑,将个体化考量建模为一个由努力感知和绩效感知两个一阶因子构成的二阶构念。用于测量社交影响的四个题项来自Venkatesh等人(2003年)。结果可证明性则采用摩尔和本

结果可证明性则采用摩尔和本巴萨特(1991年)提出的四个已验证题项进行测量,该测量方式也被Venkatesh和巴拉(2008)所采用。此外,我们还基于前文所述的推理,将社会‐组织考量建模为一个由社交影响和结果可证明性两个一阶因子构成的二阶构念。行为意图的三题项构念源自Wixom和Todd(2005),并进行了操作化处理,以测量依赖于意志状态的信念形成以及持续使用意图(Venkatesh等人,2011;阿加瓦尔和普拉萨德,1997),因为用户已经处于使用商业智能与分析的状态。Wixom和Todd(2005)对来自技术接受理论的测量量表(戴维斯等,1989年;Venkatesh等,2003年)。对于所使用的所有指标,将信息技术/信息系统(IT/IS)的表述替换为商业智能与分析(BI&A)。

本研究中所有题项均采用七点李克特量表,锚点从完全不同意(1)到完全同意(7)。我们最初提出的测量模型包含20个显性或可观察变量,这些变量加载到5个潜在构念上(有关指标的详细描述,请参见表4):(1)努力感知;(2)绩效感知;(3)社交影响;(4)结果可证明性;和(5)行为意图。

4.3. 数据收集

数据通过一项针对欧盟国家斯洛文尼亚境内2,173家中大型商业组织(员工人数超过50人)的调查收集。这些组织代表了由国家公共法律记录局发布的官方数据库中根据上述标准登记注册的全部总体。问卷通过普通邮件和电子方式发送。向参与者提供了介绍信,以说明研究的目的和程序,保证所收集信息的匿名性,并解释不会以个体形式披露任何信息。在介绍信中,我们要求每个被联系的组织由一名有经验的商业智能与分析(BI&A)用户填写问卷,包括高层管理层、部门和分支机构负责人等。共进行了两轮催收,最终获得195份完成的问卷。

4.4. 数据分析

为了进行数据分析,采用了偏最小二乘法(PLS),这是一种多变量或基于构件的结构方程建模(SEM)技术。该方法在信息技术和信息系统领域被广泛使用,适用于预测和理论构建,因为它能够检验研究构念之间关系的显著性以及因变量的预测能力(Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009; Chin, 1998)。PLS 不需要任何参数条件,也适用于小样本(Escobar‐Rodriguez & Monge‐Lozano, 2012; Hulland, 1999)。为评估研究模型并检验假设,选择 SmartPLS 2.0 作为分析软件(Ringle, Wende, & Will, 2007),而其他数据处理和分析则使用 SPSS 完成。

5. 结果

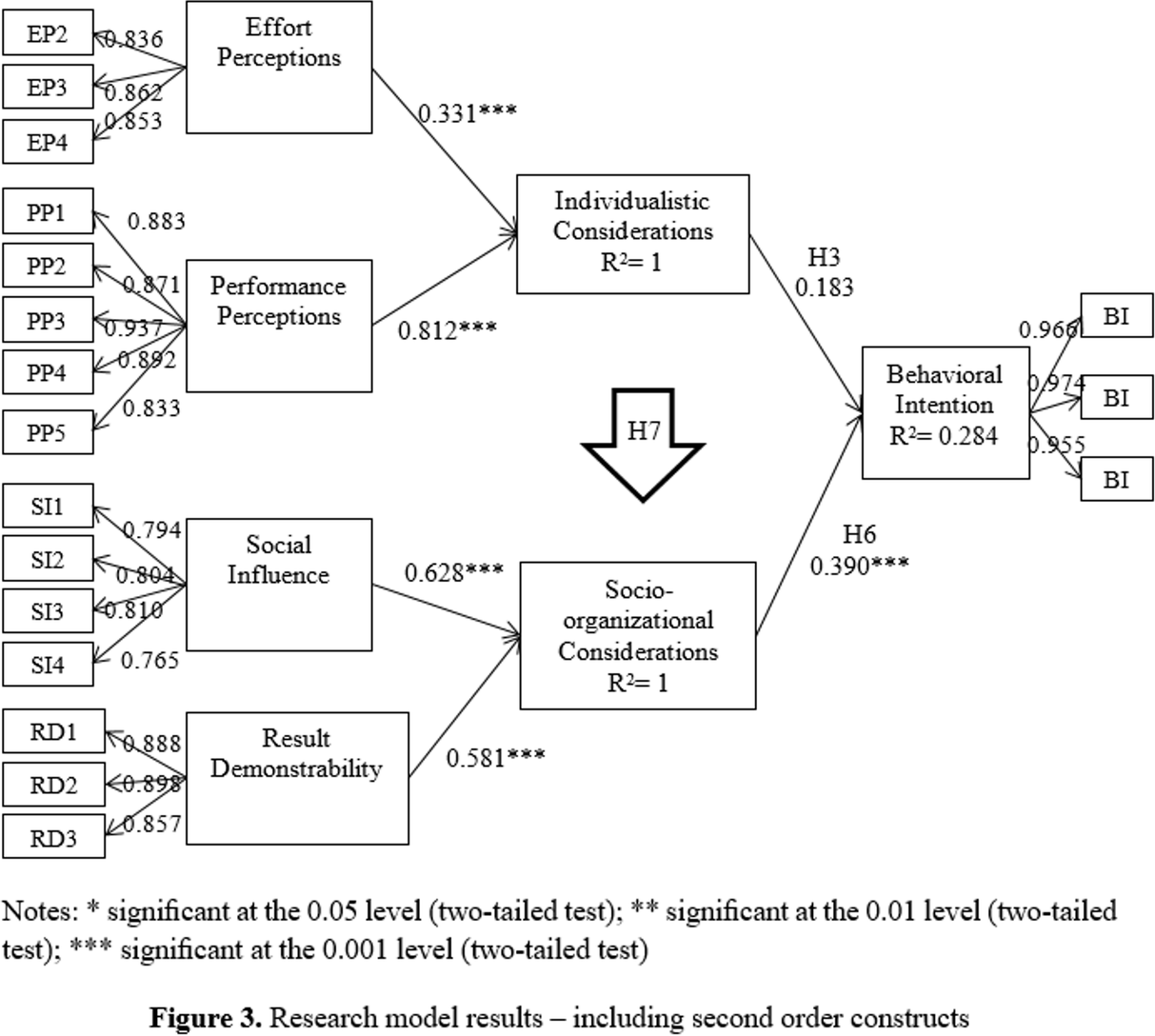

本节展示了我们的测量模型和结构模型分析结果。详细分析了自变量对因变量的直接影响。我们还展示了包括二阶构念在内的模型分析结果(见图3),以进一步支持假设71。

5.1. 描述性分析

受访者的社会人口统计特征如表1所示。对受访者人口统计特征的分析显示,大多数受访者为男性(61.14%),其平均年龄为44.66岁。我们还发现,大多数BI&A用户受教育程度较高,其中89.17%的人拥有专业导向的高等教育或更高学历,73.53%的人拥有理学学士或更高学历。受访者在使用BI&A方面的平均经验为2.75年。

表2展示了显性变量的均值和标准差。在收集的数据集中,均值介于RD4的4.977(我认为解释使用商业智能与分析可能有益或无益的原因会有困难)和PP1的6.051(我会认为商业智能与分析对我的工作有用)之间,这表明用户普遍认为商业智能与分析对其工作绩效有益。最高的均值出现在绩效感知指标中,表明人们普遍感知到高商业智能与分析绩效,而努力感知构念的均值最低。所有指标的均值(平均均值为 5.552)位于量表中心右侧约2.05个量表点,表明分布呈轻微左偏(负偏)。标准差在 RD4的1.737和PP1的0.990之间变化。行为意图指标是那些具有

表1. 受访者的人口统计特征

| Age|最大值: 65|最小值: 22|平均值:44.66|

| —|—|—|—|

| 性别|男性:61.14%|男性:61.14%|女性:29.53%|

| 教育程度|高中:4.64% 高等职业教育:6.19% 专业导向高等教育:15.46%

理学学士:51.03% 理学硕士:20.10%

博士:2.58%|高中:4.64% 高等职业教育:6.19% 专业导向高等教育:15.46%

理学学士:51.03% 理学硕士:20.10%

博士:2.58%|高中:4.64% 高等职业教育:6.19% 专业导向高等教育:15.46%

理学学士:51.03% 理学硕士:20.10%

博士:2.58%|

| 经验(以月计)|最小值:|最大值:288(24年)|平均值:33.66(2.75年)|

表2. 测量模型的均值和标准差以及可靠性和有效性措施

构念 Ind. Mean Std. Dev. 初始模型 最终模型 估计值(初始模型) 估计值(最终模型) Lo ad ing s t-V alu es Lo ad ing s t-V alu es Cr on ba ch ’s Al ph a Co mp osi te rel iab ilit y Av era ge Va ria nc e Ex tra cte d Cr on ba ch ’s Al ph a Co mp osi te Re lia bil ity Av era ge Va ria nc e Ex tra cte d Ef for t Pe rce pti on s EP1 5.594 1.029 0.875 42.666 0.851 0.898 0.688 0.809 0.884 0.718 EP2 5.525 1.103 0.890 53.878 0.874 37.736 EP3 5.091 1.234 0.782 12.147 0.842 15.342 EP4 5.182 1.147 0.762 14.265 0.826 18.057 Pe rfo rm a-nc e Pe rc ep tio ns PP1 6.051 0.990 0.883 35.433 0.883 39.259 0.928 0.946 0.778 0.928 0.946 0.778 PP2 5.747 1.239 0.863 15.029 0.863 15.578 PP3 5.853 1.139 0.937 61.276 0.937 64.310 PP4 5.763 1.257 0.892 24.353 0.892 24.030 PP5 5.723 1.246 0.831 14.188 0.831 14.117 So ci al In fl ue nc e SI1 5.058 1.584 0.785 13.292 0.785 13.719 0.804 0.871 0.629 0.804 0.871 0.629 SI2 5.123 1.522 0.800 13.280 0.800 13.752 SI3 5.576 1.252 0.822 18.770 0.822 18.436 SI4 5.695 1.242 0.765 11.386 0.765 11.009 R es ul t D em on st ra -b il ity RD1 5.646 1.093 0.886 46.306 0.898 49.082 0.815 0.878 0.650 0.856 0.912 0.776 RD2 5.607 1.076 0.891 41.637 0.902 43.783 RD3 5.720 1.123 0.835 16.067 0.842 15.387 RD4 4.977 1.737 0.568 7.129 B e h av io ra l In te n ti o n BI1 5.769 1.387 0.966 128.112 0.966 133.843 0.963 0.976 0.931 0.963 0.976 0.931 BI2 5.665 1.415 0.973 128.637 0.973 136.402 BI3 5.665 1.473 0.955 71.571 0.955 77.135

标准差最高的指标位于使用意图构念中,而努力感知指标则是变异性最小的指标。在最终的测量模型中,绩效感知构念中的均值仍然最高,表明人们普遍认为商业智能与分析是有用的,而努力感知构念中的均值最低。对最终测量模型的分析还表明,结果可证明性指标是变异性最小的指标。

5.2. 测量模型的可靠性和有效性测量 el

我们首先检验了反映性测量模型的可靠性和有效性指标(见表2),在初始模型中,所有指标均达到满意水平(Henseler等,2009年),因此我们进一步检验了题项载荷是否达到 0.7的阈值(Hulland,1999)。显变量RD4对其对应潜构念的载荷非常弱,尽管在0.05显著性水平上具有统计显著性,因此被删除。在移除该未充分载荷的显变量后,重新运行模型。由于最终模型中的所有可靠性和有效性指标均显著提高,因此剔除标准化载荷较低的指标是合理的(Henseler等,2009年)。根据区分效度检验的原则,“两个概念上不同的构念应表现出足够的差异”(Henseler等,2009年,第299页),由于EP1指标(我与商业智能与分析的交互将是清晰且易于理解的)与其他结果可证明性指标之间存在过高的交叉载荷(Götz, Liehr‐Gobbers, & Krafft, 2009),因此被排除,如附录中表5所示。剔除该题项后,两个构念各指标之间的区分差异得到了显著且足够的改善(见表6)。

在最终模型中,所有Cronbach’s alpha实例——通常作为内部一致性的首要标准,并基于指标相关性提供可靠性估计(Henseler et al., 2009)——远远超过了0.7的阈值(Nunnally & Bernstein, 1994)。接着应用了构念可靠性措施,该措施考虑了指标具有不同载荷的情况(Henseler et al., 2009)。所有潜变量的组合信度均高于0.8,且大多数甚至高于0.9,表明测量每个构念的指标具有高度的内部一致性,从而证实了构念可靠性(Nunally & Bernstein, 1994)。根据Fornell和Larcker(1981年)的建议,采用平均方差提取值(AVE)作为收敛有效性的标准。AVE普遍在0.6左右或更高,因此超过了0.5的阈值(Fornell & Larcker, 1981)。通过计算指标的标准化载荷及其显著性的自举t统计量(见表2),进一步验证了最终测量模型的可靠性和收敛有效性。最终模型中所有指标的标准化载荷均超过了0.7的阈值,并且无一例外地在0.001显著性水平上显著。

区别效度通过以下两个步骤来验证:(1)比较题项的交叉载荷与构念间的相关性( Gefen & Straub, 2005);以及(2)确定每个潜在变量与其自身的测量变量之间的方差共享程度是否高于与其他构念之间的方差共享程度(Fornell & Larcker, 1981年; Chin, 1998)。对指标在其相应构念上的载荷进行评估是检验区分效度的第一步。如附录中表6所示,数据表明,显变量与其理论分配的潜变量之间的相关性在数量级上大于其在其他构念上的载荷(Gefen & Straub, 2005)。由于这些载荷大于同一行中的其他值,即交叉载荷( Henseler et al., 2009),所有项目载荷均满足区分效度评估第一步的标准。

对于第二种方法,我们将每个构念的平均方差提取值(AVE)的平方根与模型中所有其他构念的相关性进行了比较(见表3)。理论建议,每个构念的AVE平方根应明显大于该特定构念与模型中任何其他构念之间的相关性(Chin, 1998),并且应至少达到0.50( Fornell & Larcker, 1981年)。可以看出,所有AVE的平方根均显著更高(且远超过阈值)于构念之间的相关性。

两项测试的结果均显示出足够的区分效度,证实所有测量都被分配到了相应且理论上有区别的概念。

5.3. 结构模型估计的结果

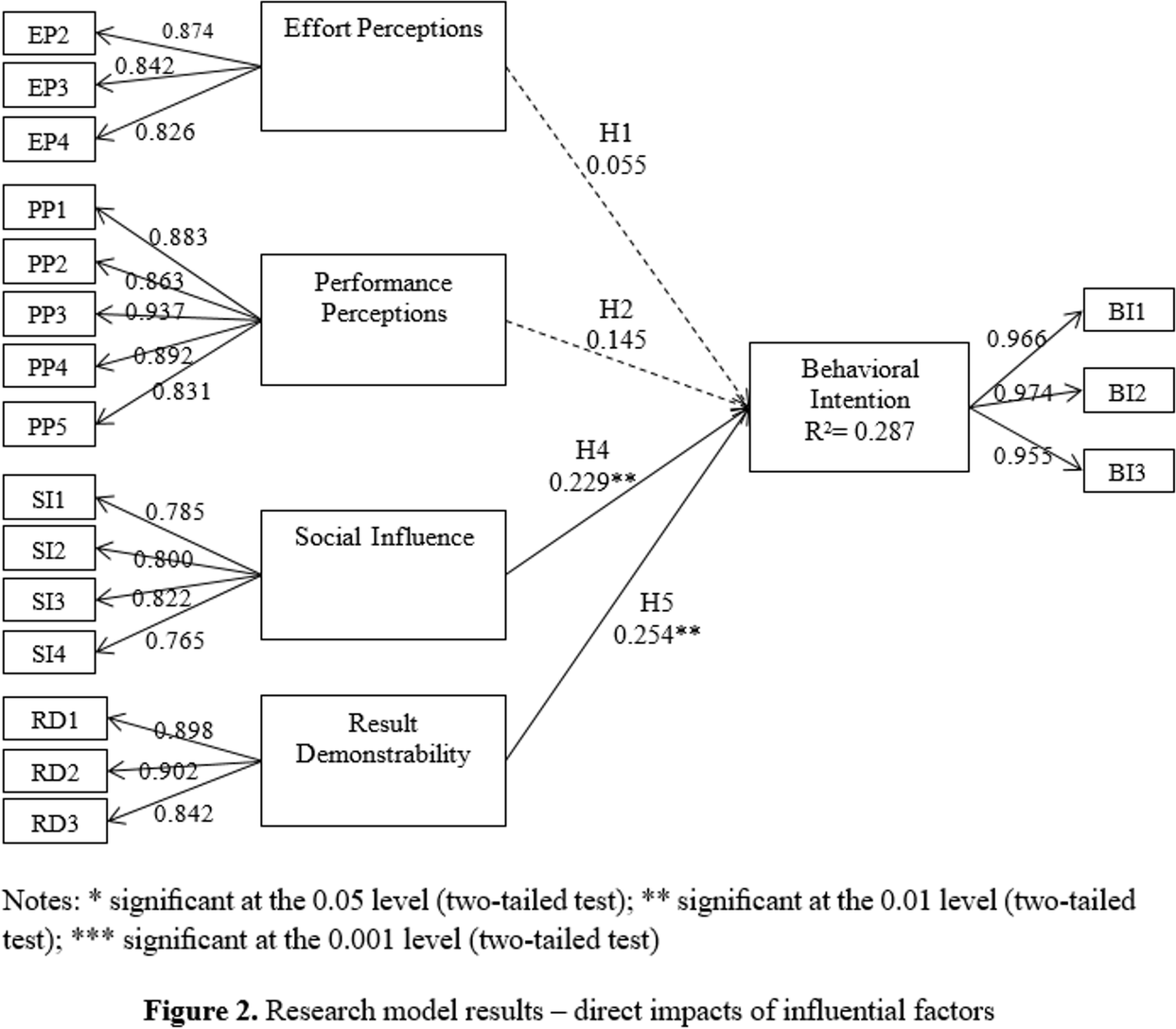

我们进一步估计了内部路径模型。通过使用1,000次重复的自举法,我们检验了构念之间假设关系的显著性。然后通过检查内生潜变量的决定系数(R2)、结构模型中各路径系数的估计值及其显著性水平(通过自举法)来评估结构模型(见图2)(Chin, 1998)。

如图2所示,努力感知、绩效感知、社交影响和结果可证明性对行为意图的方差解释度约为28.7%。当移除两条统计上不显著的路径(H1和H2)后,解释的方差为27.2%。由于外生变量(主要是两个构念——社交影响和结果可证明性)对内生变量的方差解释比例处于中等到较高水平,因此我们可以认为该模型具有足够的解释力,并能够解释所构建的内生潜变量(Chin, 1998;Henseler 等, 2009)。根据Falk和Miller(1992)的观点,如果 R2高于0.1,则模型的预测能力是令人满意的。

努力感知对行为意图的影响被发现不显著,因此假设H1被拒绝(H1:ˆβ=ȸ0.055;p>ȸ 0.05)。这表明努力感知对个体使用商业智能与分析的行为意图的形成没有显著影响。假设H2同样在统计上不显著(H2:ˆβ=ȸ0.145;p>ȸ0.05)。因此,个体化考量、努力感知和绩效感知在解释个体使用商业智能与分析的行为意图方面并未发挥显著作用。

与假设4和假设5相关的路径系数在1%的显著性水平上具有统计显著性,因此支持这两个假设。根据路径载荷显示,社会‐组织方面的考虑因素,包括社交影响(假设4:ˆβ= 0.229;p < 0.01)和结果可证明性(假设5:ˆβ= 0.254;p < 0.01),对行为意图具有显著的直接正向影响。通过证明与个体特征对行为意图的直接影响相关的假设1和假设2在统计上不显著,而与社会‐组织考虑因素对行为意图的直接影响相关的假设4和假设5则显著;我们为假设7提供了支持证据。

为了进一步验证H7,我们测试了包含高阶构念的模型。个体化考虑和社会‐组织考虑的二阶构念属于反映‐形成型,其中“低阶构念是反射性测量的构念,它们不共享一个共同原因,而是形成一个一般性概念,该概念完全中介了对后续内生变量的影响”(Becker等,第364页;Chin,1998)。我们采用重复指标法(Lohmöller,1989)来建模高阶构念,遵循Becker等(2012)提出的建议。

表3. 潜变量之间的相关性及平均方差提取值的平方根

| |努力感知|绩感效知|影社响交|结果 可证明性|行意为图的|

| —|—|—|—|—|—|

| 努力感知|0.847|||||

| 绩效感知|0.433|0.882||||

| 社交影响|0.330|0.436|0.793|||

| 结果可证明性|0.642|0.571|0.363|0.881||

| 行为意图|0.356|0.414|0.403|0.455|0.965|

H3的路径载荷表明,个体主义考量(ˆ β= 0.183,p > > 0.05)对行为意图没有统计学上的显著影响(构成因素的载荷在统计上是显著的)。另一方面,H6的路径载荷被发现具有统计学显著性,表明社会‐组织考量(构成因素的载荷在统计上是显著的)对行为意图具有直接的正向影响(ˆβ= 0.390;p < < 0.001)。内生变量行为意图的解释方差为28.4%。鉴于在过去几十年中,个体主义考量已获得大量实证支持(Venkatesh & Bala, 2008; Venkatesh et al., 2003; Legris et al., 2003),由此我们间接证明了假设7,即对于商业智能与分析接受而言,社会‐组织考量比个体主义考量更为重要。

6. 对研究与实践的启示的讨论

我们的研究发现揭示了在日益依赖基于数据决策的当代竞争性商业环境中,影响商业智能与分析接受的关键驱动因素的重要新见解。研究发现,与个体化考量相关的基本技术接受决定因素无法解释使用商业智能与分析的行为意图,而影响使用商业智能与分析行为意图的决定因素已转向社会‐组织层面的考量,这一转变对理论和实践均具有重要意义。

6.1. 研究启示

尽管技术接受研究领域已经相当成熟,并且有学者指出,我们可能已经达到了能够解释个体IT/IS接受行为的边界(Venkatesh等,2003),但在特定情境下检验传统理论的普适性仍然至关重要(Hong等,2014)。本研究的结果表明,几十年来一直被证明具有稳健性的传统核心技术接受决定因素,在现代商业环境以及BI&A等新一代信息系统中,可能已不再是主要驱动因素。Bala、Massey和Hsieh(2016)同样发现,传统的TAM决定因素无法解释企业社交媒体使用情境。具体而言,在BI&A情境中,个人可能不再主要基于所需努力和绩效提升来形成使用意图。相反,社会‐组织层面的考虑成为其接受的主要动因。本研究的研究发现与May和Finch(2009)的NPT框架一致。May和Finch(2009,第548页)指出,实施过程“通常表现为由规范性框架(包括对行动的共同信念、适当行为规则等)和结构性约束(包括他人的许可性行为、可供行动的社会空间以及物质和象征性资源)所维持的相对有限的可能性范围”,这揭示了社交和组织因素的重要性,正如我们案例中的情况。

6.1.1. 个体化评估与考量

传统基本技术接受模型认为,本质上绩效感知和努力感知驱动个体内部使用信息技术的行为意图,其中绩效感知是在自愿和强制情境下影响员工技术使用意图和行为最强且最严格的驱动因素(Venkatesh等,2012;Venkatesh等,2003;Davis,1989)。这些研究大多从个体功利视角或“工具层面视角”关注用户与信息系统之间的一对一交互(Junglas、 Goel、Abraham和Ives,2013)。然而,信息技术/信息系统及其使用环境正在不断演变,与此同步,驱动其使用的动机决定因素也在变化。因此,我们在商业智能与分析使用情境中的研究表明,努力感知和绩效感知对使用商业智能与分析的意图形成没有显著影响。这与普遍强调的可用性不断提高以及足够

绩效感知对其接受的重要性相一致(Bharadwaj等,2013),努力感知和绩效感知被证明不是商业智能与分析接受的统计学显著驱动因素。

第一个论点认为,个人在形成使用商业智能与分析(BI&A)的意图时,并非基于对所需努力程度或易用性的评估,原因在于如今用户在信息技术/信息系统(IT/IS)使用方面已具备更高的技能。商业智能与分析的使用者通常也是受教育程度较高的员工,大多是管理者,他们具有更强的自我效能感,或对其使用新系统能力的知识/能力判断作为一种控制信念(Luo, 2016; Shah, Horne, & Capellá, 2012; Chen 等, 2012; Venkatesh & Bala, 2008; Ajzen & Fishbein, 2005)。以往的研究也发现,易用性并非持续使用意图的重要决定因素(例如 Mao & Palvia, 2006; Agarwal & Prasad, 1997)。此外,尽管用户期望商业智能与分析工具设计良好且用户友好,但他们意识到这并不意味着可以毫不费力地使用,从结果中可以看出这一点(均值最低且标准差最小),特别是在面对复杂的决策支持数据分析任务时。

努力感知并非商业智能与分析行为意图的预测性决定因素,这一发现进一步印证了 Junglas等人(2013年)的结论:在引入“社会性”努力感知构念后,这些构念完全不再产生影响。对社交包容、信息共享、同行认可以及组织对商业智能与分析使用支持参与的感知,其重要性超过了对任何技术使用难度的感知。这一论点还为解释一个现象提供了重要的基础/起点:正如结果部分所述,EP1指标(我与商业智能与分析的交互将是清晰且易于理解的)与结果可证明性指标之间交叉载荷过高,因此被舍弃。商业智能与分析使用的另一个重要方面是系统功能在信息共享和结果分析中的作用,从而能够在整个组织中有效沟通思想。商业智能与分析实施项目的核心也在于增强组织内部的信息共享倾向(Popovič等人,2014年)。尽管根据Venkatesh等人(2003年)的测量方法,其余的努力感知指标明确地衡量了易用性感知以及个体对其自身使用商业智能与分析能力的自我效能感知( Sinha,2014年)(Ajzen & Fishbein,2005年),但对于EP1指标,受访者可能从在整个组织中通过社交互动使用商业智能与分析的角度来理解该问题(Sinha,2014年),将其与使用商业智能与分析时能够沟通、互动和共享信息的结果可证明性联系起来。因此,这可能意味着,尽管这些构念在概念上针对商业智能与分析使用的具体特性有所不同,但受访者可能认为这些特定的测量方式是相似的。

一个非常重要的发现是,商业智能与分析用户并未基于绩效感知(接受度最公认的预测因素)形成使用意图。个体对使用商业智能与分析所带来的效率和有效性提升以及工作产出绩效提高的感知,在解释其使用意图方面并未发挥显著作用。这可能是因为绩效改进的主要来源,即使用商业智能与分析的结果,由于商业智能与分析所应用的过程结构化程度较低,其效果往往难以与其他因素的影响区分开来,并且通常需要较长时间才能显现,导致这些个体对绩效提升的感知不明显,因而对使用意图的驱动作用较弱。此外,尽管从结果来看(均值较高、变异性较低),用户对商业智能与分析带来的积极绩效影响的整体评估相当高,但用户可能意识到这种估计是基于对商业智能与分析效益的一般性主观感知,难以验证。另一个原因是决策者缺乏分析知识,这也可能导致他们高估商业智能与分析所提供的能力(Kowalczyk & Buxmann, 2015年)。他们可能并未意识到实现商业智能与分析价值以提升自身绩效所面临的各种障碍。基于上述讨论,绩效感知并非无关紧要,但由于在评估过程中存在诸多问题,因此并未直接影响行为意图。因此,商业智能与分析使用的感知效用(Tennakoon, da Silveira, & Taras, 2013; Stern et al., 2008)是通过可传达的结果以及商业智能与分析在组织环境中的后果来评估的。

6.1.2. 社会‐组织考量

我们提供了实证证据,表明社会‐组织决定因素对于商业智能与分析(BI&A)接受的影响比个体层面的考虑更为重要,从而支持了假设H7。这些研究发现揭示出,个体对使用BI&A的内部意图是基于其对组织集体使用BI&A倾向的感知而加权的。因此,与基于技术的系统(如传统的操作型信息系统)不同,在BI&A情境中,行为意图的社会‐组织驱动因素似乎占据主导地位。这一发现与Junglas等人(2013年)的倡导一致,即“未来的信息系统研究应考虑将其利用和接受模型中纳入社交成分”。其他学者也强调了在信息系统成功模型中纳入社交、人员、文化及其他组织问题的重要性(Petter等,2013年;毛 & 帕尔维亚,2006)。

Hsu 和 Chiu(2004)发现,用户对人际影响的感知与其对信息系统满意度呈正相关,从而导致持续使用意图。此外,Eckhardt 等人(2009)发现来自工作场所参照群体的社会影响具有显著作用,特别是来自上级、同一部门的同事以及运营部门和信息技术部门的影响,对管理者采用信息技术的意图产生重要影响。Lange、Mendling 和 Recker(2015)在他们最近的研究中同样发现,对于企业架构管理(EAM),组织层面的锚定在预测使用 EAM 意图方面起着核心作用。文献还已确立了社会影响和组织承诺在知识共享领域形成使用意图的重要性(Liang、 Chang、Rothwell 和 Shu,2016;Peng、权 和 Dubinsky,2015)。

如果用户认为使用商业智能与分析(BI&A)尤其能在社会地位方面带来效益( Venkatesh 等,2003),并且这种行为得到受尊敬的他人的认可,那么他们更有可能从事这种行为。此外,如果他们认为 BI&A 使用的结果在组织中是可见、可证明且被承认的(即认为组织特别是高层管理层已给予支持,并以身作则地使用 BI&A),他们将更愿意并准备好使用 BI&A。结果的可证明性在一定程度上可以弥补无法直接评估 BI&A 使用有用性的缺陷。社会影响对行为意图的直接影响可以通过 Venkatesh 和 Davis(2000,第189页)的解释来证明,他们认为在自愿情境下,“内化”机制变得突出,这指的是“当一个人感知到一个重要参照个体认为自己应该使用该系统时,便会将该参照个体的信念纳入自己的信念结构中”的过程。此外,一般接受研究解释了为何在自愿情境下社会影响对意图没有直接影响,而是通过绩效感知对意图产生间接影响。正如 Venkatesh 和 Davis(2000,第 189页)所述:“如果上级或同事建议某个特定系统可能有用,个人可能会因此相信它确实有用,从而形成使用意图”。然而,我们在特定的 BI&A 使用情境中的结果显示出相反情况。如上所述,由于绩效感知难以评估,它们并未在社会影响对意图的影响中起到中介作用,而是社会影响感知直接作用于意图。在整个组织及高层管理层对 BI&A 使用的认可,将导致人们对 BI&A 使用在组织中的重要性和价值产生感知,这些感知最有可能被内化。

Mukkamala 和 Razmerita(2014)在其研究中证实了这些观点,他们发现印度 IT 咨询公司知识型员工接受社交媒体(自愿使用)的主要动机因素包括高层管理支持和鼓励所推动的组织内使用、激励与认可,以及有关使用情况的反馈。类似地,Mao 和 Palvia( 2006)在中国 IT 接受度的研究中发现,结果的可证明性是中国 IT 用户的重要影响因素,且主观规范比态度更能促进行为意图,这一点构成了创新扩散理论的决定因素。

因此,持续使用商业智能与分析的意图并非由个体对所需努力和绩效提升的感知驱动,即并非由对信息访问更快、更容易的感知以及对其工作产出和结果改进的感知驱动,而是由对其工作结果的感知所驱动。在组织环境中被看见和认可,从而有助于并提升组织的商业绩效(波波维奇 等,2012年)。

6.2. 实践意义

本研究的结果为实践提供了有益、有用且可应用的启示,揭示了影响和推动商业智能与分析接受的关键因素。通过了解重要的影响信念(Mao & Palvia, 2006),组织可以更有效地管理组织工作环境,以促进对商业智能与分析使用意图的积极感知。由于影响商业智能与分析接受的主要驱动因素被证实为社会‐组织层面的因素,这为实践者提供了可操作的指导。沙阿(2012年,第 23页)指出:“除非员工能够将数据融入复杂的决策过程中,否则在分析上的投资可能是无用的,甚至是有害的。” 尽管近年来在商业智能与分析方面投入巨大(Isik 等,2013年),但仍存在一种担忧:“已实施的系统利用不足,用户仅局限于使用系统的基本功能”(Venkatesh 等,2008年,第498页;Jasperson 等,2005年;Grublješič & 雅克利奇,2015年)。

由于技术易用性和有用性等个体化考虑似乎不再成为主要问题,并已被社会‐组织层面的考虑所取代,管理者可以更集中地在这一方向上实施干预措施。鉴于结果可证明性和社交影响的重要性,即使商业智能与分析使用的结果无法直接衡量,组织也应达成共识并传达其重要性。这包括管理者或组织层面的推广激励和支持措施(Sun,2012年),同时管理层和更广泛的领导团队以身作则,通过鼓励并合理化基于商业智能与分析所提供信息的决策,具有极其重要的意义。通过这种方式,领导力还能在组织范围内实现更高水平的社交影响。因此,应建立适当的企业文化或更具体的信息化文化,依托管理层的领导力以及同事之间的支持。

管理者可以将干预措施集中在培育组织内的商业智能与分析文化上,通过显性的认可、积极的赞助以及在使用商业智能与分析方面的领导力,因为有效使用商业智能与分析对组织创造战略和竞争优势具有巨大潜力。这些干预措施不能被归类为实施前或实施后问题,而应被视为跨实施阶段的问题,需要持续培育并不断演进。Jackson(2011,第79页)指出,在实施新的信息系统时,“对文化的持续关注应嵌入管理流程中”。考虑到这一点,并鉴于商业智能与分析使用的影响因素涵盖了对组织集体支持的感知,建立‘商业智能与分析文化’对于实现商业智能与分析的成功接受至关重要。

7. 局限性与未来研究

尽管本研究对理论和实践做出了贡献,但仍存在一些局限性,这些局限性也为未来的研究提供了机会。首先,我们在商业智能与分析使用的情境下验证了研究模型,尽管研究结果可能适用于其他具有类似使用模式的信息系统,例如支持知识密集型活动、大数据应用、普遍存在自愿使用的信息系统、消费者情境或社交媒体使用。该模型在其他信息系统情境中的可推广性应在未来进行检验。其次,未来研究应进一步检验更多组可能影响商业智能与分析情境的决定因素,这些因素可作为所考察信念形成之前的前因,或作为行为意图的额外预测因素。这些因素应涵盖商业智能与分析情境的各个方面:技术、用户和使用情境 (Hong等,2014年),例如个体特征(如个人创新性、变革准备度、认知吸收、愉悦感、成瘾性)、系统特征(系统质量和信息质量)、特定组织因素(用户培训、组织文化类型)以及宏观环境特征(环境和商业领域的竞争性)。

寻找调节变量(例如年龄、教育程度、性别等)也可能有益。此外,目前仅针对行为意图研究了社会‐组织驱动因素的重要性。因此,未来的研究应进一步探讨这些决定因素对使用行为的直接影响,并在检验基本预测因素的同时,纳入多个其他情境特征。

8. 结论

在本研究中,我们通过实证表明,在特定的商业智能与分析情境下(Bala, Massey, & Hsieh, 2016;Johns, 2006),社会‐组织决定因素似乎是接受行为的主要驱动因素,从而推进了信息系统接受领域中的知识体系。我们研究中最显著的研究发现是:过去几十年中被证实为技术接受主要动机驱动因素的、以个体用户功利性考量为核心的经典技术接受决定因素(Davis, 1989年)——即用户对绩效和努力感知的考虑——在预测最终用户对商业智能与分析的接受时并无影响。相反,商业智能与分析的接受是由社会‐组织动机驱动因素所推动的,这些因素包括最终用户对其输出有效性在组织环境中是否可见并得到认可的感知,从而有助于

3855

3855

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?