引言

“通用人工智能”(Artificial General Intelligence,简称 AGI)一直是人工智能研究中既充满憧憬又具挑战性的方向。相较于当前大多数“专用人工智能”(Narrow AI)系统只能在特定任务或领域内发挥作用,AGI 追求的是一种能够跨越多种认知任务、具有灵活学习、推理与适应能力、接近或超越人类水平的智能体。这一目标不仅涉及计算机科学、机器学习、认知科学、脑科学,也与伦理、安全、政策、组织治理等问题交织在一起。随着近年来大型语言模型、多模态系统、强化学习、智能代理技术的迅速发展,AGI 研究再次受到广泛关注。本文旨在综述 AGI 的定义、起源、关键技术路径、评估指标、应用前景、面临挑战与未来方向,力图为读者提供一个较为系统的视角。

一、AGI 的定义与范畴

在 AGI 讨论中,首先必须厘清“通用”与“智能”两个关键词。根据 Legg & Hutter (2007) 所提出的“通用智能(Universal Intelligence)”定义,智能可被理解为“在一类可能的环境中执行任务并取得优异表现的能力”。(GitHub) 在这一框架下,AGI 被看作是具备广泛任务适应性、而非仅限某个领域的 AI 系统。Wang (2019) 在《On defining artificial intelligence》一文中指出,AGI 的含义仍有很大争议,需要明确其“能力”边界、可迁移性与持续性等特征。(GitHub)

例如,Arshi & Chaudhary (2024) 在其《关于 AGI 安全》的章节中,将 AGI 描述为“试图使机器人具备理解、吸收、并将信息应用于广泛任务、具备人类水平能力的系统”。(SpringerLink) 这一定义强调“广泛任务”、“人类水平”以及“理解与应用”三要素。可以说,AGI 与当前专用 AI (只擅长一类任务,如图像识别、语音识别、翻译、推荐系统等)之间,差距在于它不是“在 X 领域做得比人好”,而是“在 多数甚至全部认知任务中与人类可比或更优”。

从更宏观的视角来看,Joshi (2025) 的综述指出,AGI 通常被定义为“能够理解、学习并将知识应用于不同任务、且其能力不受域 上限 限制的 AI 系统”。(philarchive.org) 但他也指出,这样的定义虽然直观,却因“智能”的定义本身模糊、任务域难以界定而导致共识缺乏。综上,可以认为:AGI 是一类尚未实现的智能系统,其特征包括广域任务适应、跨域迁移能力、自主学习能力、与人类似或超越人类的认知能力。

表 1:部分 AGI 定义整理

| 文献 | 定义要素 | 说明 |

|---|---|---|

| Legg & Hutter (2007) | 通用智能 | 智能=在多种可能环境中表现优秀的能力。(GitHub) |

| Wang (2019) | 人工智能定义探讨 | 强调能力、适应性、持续性。(GitHub) |

| Arshi & Chaudhary (2024) | AGI 概述 | 机器具备理解、应用于广泛任务、人类水平能力。(SpringerLink) |

| Joshi (2025) | 综合评述 | 能学习、迁移、自主、多任务、跨域。(philarchive.org) |

从上述可见,虽然不同文献表述不一,但核心趋同:广域、多任务、自主、自适应、接近人类水平。不过,需要指出的是,目前实际上尚无人宣称实现完全符合这些标准的系统。

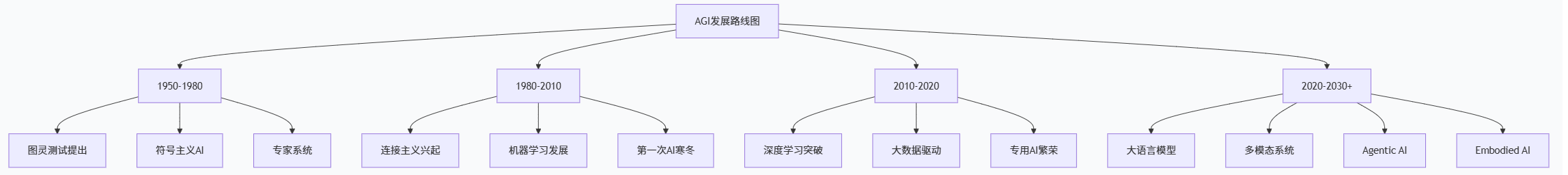

二、AGI 的发展历史与背景

回顾 AGI 的发展背景,有助于理解其研究路径。早在 1950 年代,Alan Turing 在其经典论文 “Computing Machinery and Intelligence” 中提出了著名的 “图灵测试” 用于判断机器是否具备人类水平智能。(GitHub) 随后,1956 年在 Dartmouth 会议上,John McCarthy、Marvin Minsky 等人将 “人工智能” 一词正式提出。(SpringerLink)

在20 世纪的70 – 80 年代,AI 研究经历了早期符号主义及专家系统热潮,但由于期望过高、计算资源与算法能力受限,出现所谓的 “AI 冬天”。(SpringerLink) 随着统计学习、机器学习方法的兴起,进入1990–2000 年代,AI 开始复苏。深度学习(Deep Learning)及其在图像识别、自然语言处理等领域的突破,进一步推动了 AI 的发展。(SpringerLink)

然而,这些进展虽然显著,但多属于“专用 AI”范畴,即系统在某一任务或有限任务集合上表现优异,却缺乏跨域通用化能力。于是,从21 世纪初起,研究者开始更明确地提出“通用人工智能”这一概念,并探讨如何从当前的“窄 AI (Narrow AI)”跨越到“通用 AI (AGI)”。例如,Ben Goertzel 与 Wang (2007) 合著的 “Advances in Artificial General Intelligence” 一书,就从架构、算法、认知机制等角度探讨 AGI 的可能路径。(GitHub)

近年来,随着大型语言模型(LLMs)、多模态模型、强化学习与自监督学习等方法的快速发展,AGI 研究再次掀起波澜。2025 年 1 月,Mumuni & Mumuni 在其题为 “Large language models for artificial general intelligence (AGI): A survey of foundational principles and approaches” 的论文中,系统分析了 LLM 在迈向 AGI 过程中所触及的关键问题(如 embodiment、symbolgrounding、causality、memory 等)。(arXiv) 此外,一系列关于 AGI 安全、评估、伦理、治理等方向的综述也同步涌现,为 AGI 的研究提供更多维度的视角。

因此,从历史脉络来看,AGI 的发展可概括为从早期符号主义 AI→专家系统→统计学习/深度学习 AI→大型预训练模型/多模态系统→迈向通用智能的探索。虽然通用智能尚未实现,但这一历程为我们提供了理解其研究进展的框架。

三、构成 AGI 的关键技术与能力

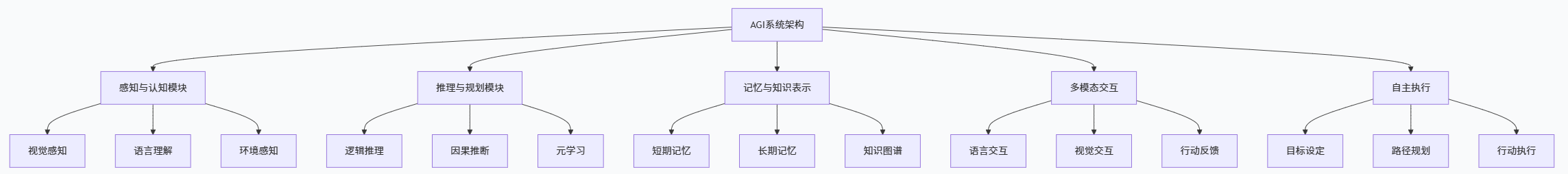

要理解 AGI ,我们需要从其“能力组成”与“技术路径”两条线索出发。多篇综述文章(如 Mumuni & Mumuni 2025;Arshi & Chaudhary 2024;Joshi 2025)指出,拟实现 AGI 的系统需在多个维度具备能力:感知与认知、推理与规划、自主学习与迁移、记忆与知识表示、多模态交互与身体化(embodiment )等。(arXiv) 以下分别说明。

3.1 感知与认知

感知系统是 AGI 与环境交互的基础。传统 AI 已经在视觉识别、语音识别、自然语言处理等方向取得重要突破。但对于 AGI 而言,仅有识别还远远不够,还要具备理解环境、推断背景、抽象概念、归纳规律的能力。Arshi & Chaudhary (2024) 在其 AGI 综述中指出:AGI 必须具备“理解、吸收、并将信息应用于广泛任务”的能力,而这要求系统不仅能感知,还要在感知基础上进行认知处理。(SpringerLink)

例如,多模态模型(vision + language + action)正在崛起:该类模型不仅接收文字输入,也接收图像、视频、传感器信号,再结合行动反馈,从而具备更丰富的表征能力。Mumuni & Mumuni (2025) 认为,这类基础模型为通用智能搭建了“感知–表征–交互”三环路的框架。(arXiv)

3.2 推理、规划与迁移能力

认知不仅是感知,更在于“能够从感知中推导、规划、决策,并将所学迁移到新任务”这一能力。许多经典 AI 系统尽管在特定任务上表现优异,但缺乏迁移能力:即当任务从 A 变为 B 时,不能很好适应。AGI 的目标就是打破这个限制。Joshi (2025) 指出:AGI 应具备“跨域迁移能力、多任务泛化能力、自主学习能力”。(philarchive.org)

在技术路线上,近年来多项方法被提出以增强迁移与规划能力:例如,强化学习 (RL) 中的元学习(meta‑learning)、终身学习(continual learning)、检索增强生成 (RAG) 等方法。Haseeb et al. (2025) 在其综述中提及,诸如指令微调(instruction tuning)、人类反馈强化学习(RLHF)、检索增强生成、智能代理系统(agentic AI)等,均为迈向 AGI 的重要步骤。(ResearchGate)

3.3 记忆与知识表示

要实现通用智能,仅仅具备感知与推理还不够,还要具备“长期记忆、知识表示、符号推理以及经验积累”的能力。Mumuni & Mumuni(2025)指出,当前的大型语言模型虽然能力惊人,但其“记忆”仍较为浅层,难以应对长期规划与持续学习的问题。(arXiv) 另一方面,Jiang et al. (2025)在其 “Embodied Intelligence: The Key to Unblocking Generalized Artificial Intelligence” 一文中,将身体化智能(embodied AI)中的“记忆–反馈–行动”循环视作通用智能不可或缺的模块。(arXiv)

因此,AGI 系统往往被要求具备一个多层次记忆系统:短期记忆用于即时感知与推理,中期记忆用于任务流程与代理系统,长期记忆用于知识库的积累与迁移。这种知识表示方式应当既能支持符号推理,也能支持分布式表征(如 neural embedding)两种路径。

3.4 多模态交互、自主执行与身体化

人类智能的一个显著特征是能在真实世界中通过身体(感知–行动–反馈)与环境互动。近年来,研究者越来越强调 embodiment 即“具备物理或虚拟身体、在环境中执行动作并完善抽象能力”在 AGI 路径中的重要性。Jiang et al. (2025) 指出,身体化智能为 AGI 提供了“感知–决策–行动–反馈”闭环,是跨越窄域 AI 的重要方向。(arXiv)

此外,多模态系统(语言、视觉、听觉、行为)能够让智能系统理解更丰富的世界,从而提升通用性。Lee et al. (2023) 在其关于教育场景中 AGI 的研究中指出,多模态输入在实现“理解—迁移—交互”方面至关重要。(arXiv)

自主执行是另一个关键能力。即智能体不仅被动响应输入,而是能够主动设定目标、规划路径、执行行动、评估反馈。这种“代理化”能力(agentic AI)被视作 AGI 迈向的中间阶段。Joshi (2025) 指出,当前“Agentic AI”处于从生成式 AI 向 AGI 的桥梁阶段。(philarchive.org)

3.5 系统架构与规模化能力

除了上述能力模块,AGI 还面临系统级的工程挑战:计算资源、训练规模、模型架构、效率、可扩展性、软硬件协同等。Mumuni & Mumuni(2025)指出,目前虽然大型模型(如 GPT‑4、Gemini 等)在多个任务上表现强劲,但其通用性仍然受限,原因之一是尚缺乏完全扩展的、可迁移的认知架构。(arXiv)

综上,可以说,AGI 的技术路径不是单一技术突破,而是多条能力通道(感知、推理、记忆、交互、自主)与系统工程(规模化、架构、资源)同步推进。理解这些组成,有助于辨识当前研究的进展与瓶颈。

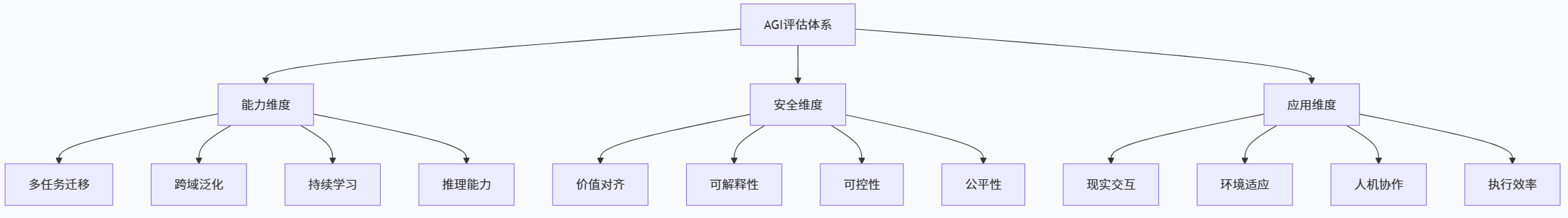

四、AGI 的评估指标与评价体系

既然 AGI 追求的是“接近或超越人类水平”的通用智能,那么如何评估这样的智能系统?这一问题本身就是 AGI 研究中的一个核心难题。不同文献提出了多种指标与评价维度。以下整理几个典型维度,并辅以文献说明。

4.1 多任务泛化与迁移能力

评价 AGI 系统是否真正具备通用性,一个重要指标是它能否在训练之外的新任务、或跨域任务中表现良好。Joshi (2025) 提到:“AGI 应具备跨域迁移能力、多任务泛化能力”。(philarchive.org) Mumuni & Mumuni(2025)在其 LLM‑for‑AGI 综述中指出,“迁移能力、因果推理、符号理解、记忆增强”是当前大型模型迈向 AGI 所面临的关键衡量维度。(arXiv)

4.2 知识表征与长期学习能力

AGI 系统不应仅在一次训练中表现强劲,还应具备持续学习、累积知识、适应新环境的能力。Arshi & Chaudhary (2024) 指出,AGI 要具备“理解、吸收、并将信息应用于广泛任务”的能力。(SpringerLink) 此外,从系统角度看,“记忆系统”(短期、中期、长期)和“知识表示方式”(符号与分布式)也是衡量维度之一。

4.3 可解释性、安全与对齐指标

随着 AGI 体量、能力的增强,其安全、对齐(alignment)、可控性等指标也成为评价体系不可或缺的一环。The systematic review on AGI 风险(2021)指出,尽管 AGI 尚未实现,其潜在风险应成为指标考量的一部分。(Taylor & Francis Online) 此外,AGI 系统在可解释性、公平性、透明度、可控性等方面的表现,也应纳入评价。Arshi & Chaudhary(2024)在其 AGI 概述章节中强调,技术进展若不伴随安全治理与伦理对齐,则通用智能可能带来重大负面后果。(SpringerLink)

4.4 任务‑环境广度与现实世界交互

AGI 系统如果只能在受控实验室环境或模拟任务中运行,那么其通用性仍受质疑。因此,衡量其是否在现实世界、开放环境下具备能力,是一项重要指标。Mumuni & Mumuni(2025)指出,虽然现代 LLM 具备优秀交互能力,但其“物理环境中的自主行动、身体化 embodied 交互”尚不具备,正是限制其通用性的瓶颈。(arXiv)

表 2:AGI 评估维度汇总

| 评估维度 | 说明 | 典型文献 |

|---|---|---|

| 多任务迁移能力 | 系统能否跨域任务、迁移已有技能 | Joshi (2025) (philarchive.org) |

| 长期学习与知识累积 | 系统持续学习、积累知识的能力 | Arshi & Chaudhary (2024) (SpringerLink) |

| 安全、对齐、可控性 | 系统是否可控、可信、安全 | 系统综述 (2021) (Taylor & Francis Online) |

| 现实环境交互能力 | 系统能否在现实/开放环境行动 | Mumuni & Mumuni (2025) (arXiv) |

通过上述维度,我们可以构建一个多维评价体系,用于分析 AGI 研究进展到底在哪些地方实现突破、在哪些地方仍是瓶颈。

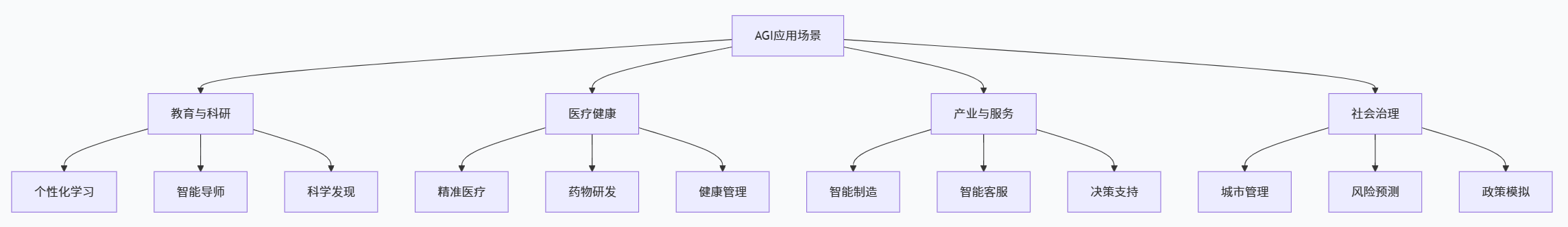

五、AGI 的应用场景与产业潜力

尽管真正意义上的 AGI 尚未出现,但从应用视角看,研究者已经从多个场景探讨 AGI 或通用代理(agentic AI)可能带来的机遇。以下结合文献与行业观察进行阐述。

5.1 智能助理与人‑机协作

随着大型语言模型与智能代理技术的发展,未来的智能助理可能不只是“回答问题”、“执行命令”,而是具备“理解背景、主动提出建议、协助决策、适应个体偏好、自主行动”的能力。这一方向可视作 AGI 在现实世界的初步体现。Haseeb et al. (2025) 在其关于 AGI 架构与应用的综述中提及,智能助理是通用智能架构中的“入口场景”:系统可从多任务交互中获得迁移能力、自主规划能力。(ResearchGate)

5.2 教育与个性化学习

在教育领域,Lee et al. (2023) 探讨了 AGI 如何通过多模态智能、自适应学习路径、情感理解、个性化反馈等方式促进教学与学习变革。他们指出,AGI 能够为每个学生提供量身定制的学习方案,理解其情绪与互动,动态调整教学内容。(arXiv) 另外,Latif et al. (2023) 也从教育角度探讨 AGI 在评估、教学设计、师生互动中的潜力。(arXiv)

5.3 医疗、科研与科学发现

通用智能系统若能够在跨域任务中表现良好,就可能在医疗诊断、科学研究、药物发现、基因编辑、复杂系统模拟等领域发挥作用。一些综述指出,AGI 可用于“辅助科学家做实验设计、生成假设、自动化数据分析、跨学科迁移知识”。例如,Goertzel (早期) 的 AGI 综述就讨论了 AGI 在科研中的潜力。(Goertzel)

5.4 机器人与物理环境中的通用代理

当 AGI 系统具备身体化能力、行动–感知–反馈闭环能力后,它们就可以在物理世界中作为通用代理执行任务:例如搬运、交互、协作、服务、探索未知环境。这一场景被 Jiang et al. (2025) 在其 embodied AI 综述中强调:身体化智能是迈向通用智能的关键。(arXiv)

总体而言,AGI 潜在应用十分广泛,但重要的是:真正通用的智能系统尚未出现,目前产业中更多是“通用化 AI”向“通用智能”迈进的过程,而不是已经落地的 AGI 系统。

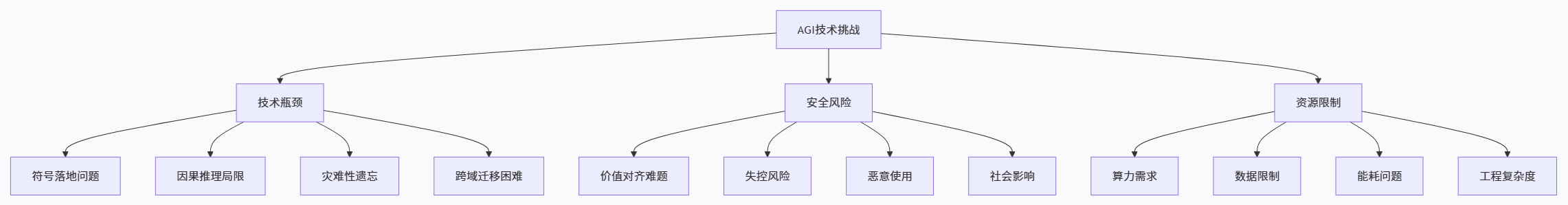

六、AGI 面临的主要挑战

推动 AGI 从理想到现实的过程中,存在众多技术、理论、伦理、社会、政策等方面的挑战。以下是基于文献整理的几个典型瓶颈。

6.1 技术与认知机制瓶颈

虽然 深度学习、大型语言模型、多模态系统取得突破,但仍然受限于以下问题:

-

缺乏“常识性理解”与“因果推理”能力:Mumuni & Mumuni (2025) 指出,当前 LLM 虽然强大,但其推理仍浅层、缺乏真正的“理解–应用–迁移”循环。(arXiv)

-

迁移与通用化难题:Joshi (2025) 提到,AGI 系统必须具备从一个任务迁移到另一个任务的能力,而现有系统多数停留在“同任务再训练”阶段。(philarchive.org)

-

身体化与环境交互薄弱:虽然 embodied AI 被视为关键,但目前多数系统仍局限于模拟或虚拟环境,真正物理环境中的通用代理尚稀缺。(arXiv)

-

记忆、知识表示与长期学习:当前 AI 系统多为静态训练完毕后应用,缺乏“记忆–累积–更新”机制。Mumuni & Mumuni(2025)对此指出:“记忆增强、终身学习机制是 AGI 亟待突破的一环”。(arXiv)

6.2 安全、对齐与治理问题

AGI 的高能力也必然带来重大安全与伦理风险。系统性综述(2021)指出,尽管尚未出现真正意义上的 AGI 系统,但研究应高度重视其潜在风险。(Taylor & Francis Online) Arshi & Chaudhary (2024) 强调,开发高能力智能系统而忽视安全、透明、对齐(alignment)等问题,将可能带来灾难性后果。(SpringerLink)

具体而言,包括:

-

超出人类控制的行为风险:一旦智能系统具备自主目标设定与行动能力,如果其目标与人类不一致,可能造成严重问题。

-

偏见、歧视与不公平:通用智能系统若训练数据偏倚、设计缺乏公平考虑,则可能放大系统性歧视。

-

隐私、安全与滥用:AGI 系统若具备强交互与学习能力,可能威胁隐私或被恶意利用。

-

治理机制缺乏:目前全球尚未建立完善的 AGI 治理框架,而高能力智能系统的风险跨越国界、跨越行业。(gcrinstitute.org)

6.3 资源、工程与经济挑战

迈向 AGI 不仅是算法问题,也是资源、架构、计算、能耗、需求匹配的问题。Mumuni & Mumuni (2025) 指出,目前大型预训练模型已占用巨量算力和数据,但通用性却仍然有限。(arXiv) 再加上现实世界部署所需的传感器、行动执行器、反馈机制等工程化配套,使得 AGI 系统的构建、训练、维护成本高昂。

6.4 评估指标缺失与定义模糊

如前所述,AGI 的定义尚未达成共识,各种评估维度、任务域、基线标准也尚未形成统一。正如 Financial Times 报告所指出:“大科技公司在 AGI 定义、衡量标准、时间表上尚未达成共识。”(金融时报) 这一缺乏统一标准,使得研究、产业、监管均面临困难。

综上,AGI 的实现不仅需要技术突破,更需要制度、资源、伦理、评估等系统性配套。因此,研究者通常强调 “通用性” + “安全性” 两条线路必须同步推进,否则可能陷入“能力提升”却“失控或偏离人类价值”的风险。

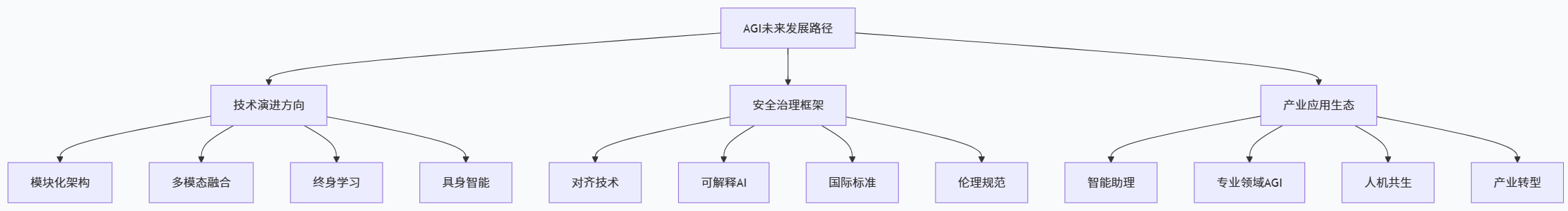

七、未来发展方向与路线图

基于上述分析,学术界与产业界对 AGI 未来发展提出若干路线图与建议。以下结合文献进行探讨。

7.1 从大型模型迈向模块化、组成化智能

目前,大型预训练模型(如 LLM)是通用智能路径上的重要基石。但 Mumuni & Mumuni (2025) 指出,仅靠“规模 + 数据”无法自动生成通用智能;需要模块化架构、嵌入式记忆、符号推理、因果建模、环境交互等组成。(arXiv) 未来的智能系统可能由多个子模块(感知模块、记忆模块、规划模块、执行模块)协同形成,再加上一个“学习‐迁移‐反馈”循环。

7.2 强化身体化、多模态、交互式学习

从 embodiment 角度来看, Jiang et al. (2025) 指出,具备真实世界行动能力的智能体是通用智能的重要方向。(arXiv) 此外,多模态交互能力(视觉、触觉、语言、行动)也被视为提升通用智能的关键。Lee et al. (2023) 在教育场景中已探讨多模态 AI 如何迈向 AGI。(arXiv) 因而,未来研究需推动智能系统在虚拟与物理混合环境下学习、交互、反馈。

7.3 强化迁移学习、终身学习与记忆机制

为了实现通用迁移,未来系统将更多采用终身学习机制、元学习机制、快速适应的记忆体系。Arshi & Chaudhary (2024) 指出:AGI 系统必须能“理解、吸收、并将信息应用于广泛任务”,这要求具备记忆累积、知识迁移能力。(SpringerLink)

7.4 安全、可控、对齐成为研究并行方向

正如 AGI 安全综述 (2018) 所指出,研究 AGI 不能仅关注能力提升,也必须同步关注安全、对齐、治理。(arXiv) 未来路线图应强调“双轨前进”:技术轨 + 安全轨。国际协作、标准制定、政策监管将成为并行维度。

7.5 多层评估体系与标准化任务基准

为了推进 AGI 研究,行业和学术界需要建立统一的评估基准:可涵盖“通用任务集”、跨域能力测试、“现实环境代理任务”、长期学习任务等。Joshi (2025) 指出,目前评估体系尚缺,标准化任务集将有助于衡量进展。(philarchive.org)

7.6 时间表与期望管理

虽然媒体、业界常宣称 AGI “即将实现”,但学术‐政策界倾向于更为谨慎。比如,Andrew Ng 曾指出 AGI “被过度炒作”。(Business Insider) 未来路线图应明确:短期(1‑3 年)侧重于大模型扩展、多模态代理;中期(5‑10 年)强调迁移、终身学习、身体化代理;长期(10+ 年)可能达到人类水平或超越人类的通用智能。但仍需警惕风险、规范与治理远落后于能力。

结语

本文从 定义、历史、关键技术、评估维度、应用场景、挑战与未来方向六大板块,系统梳理了 AGI (通用人工智能)研究的全貌。可以看出,虽然 AGI 是当前 AI 研究的重要方向,但其真正实现仍充满诸多挑战:不仅要突破技术瓶颈,更要在记忆、迁移、身体化、评价、安全与治理等多维度同步推进。未来,若能够模块化架构、多模态交互、终身学习、物理代理、安全对齐、多元评估体系等齐头并进,或许我们将迈入通用智能的新纪元。但与此同时,我们也应保持审慎、做好期望管理、同步推进安全与伦理治理。

对于开发者、科研人员、政策制定者而言:理解 AGI 不仅是理解「更强的模型」,而是理解一个智能系统在多任务、多域、自主学习、环境交互、知识迁移、安全信任等多个维度上的整体能力演变。希望本文能为 读者提供一个较为全面的思考框架,并激发对 AGI 研究与应用的深入思考。

参考资料

-

Mumuni, A., & Mumuni, F. (2025). Large language models for artificial general intelligence (AGI): A survey of foundational principles and approaches. arXiv:2501.03151. https://arxiv.org/abs/2501.03151 (arXiv)

-

Arshi, O., & Chaudhary, A. (2024). Overview of Artificial General Intelligence (AGI) | AGI Security. In Advanced Technologies and Societal Change. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-97-3222-7_1 (SpringerLink)

-

Joshi, S. (2025). Comprehensive Review of Artificial General Intelligence (AGI), Agentic AI and GenAI: Current Trends and Future Directions. International Journal of Management, Research and Emerging Economies, 6 (3), 681‑688. https://philarchive.org/archive/JOSCRO-2 (philarchive.org)

-

Haseeb, M., et al. (2025). A Comprehensive Overview towards AGI: Architectures, Applications, Innovations and Future Directions in the Age of Artificial General Intelligence. https://www.researchgate.net/profile/Haseeb-Haseeb/publication/394105821_A_Comprehensive_Overview_towards_AGI_Architectures_Applications_Innovations_and_Future_Directions_in_the_Age_of_Artificial_General_Intelligence/links/688a021f00a2407910a52cb7/A-Comprehensive-Overview-towards-AGI-Architectures-Applications-Innovations-and-Future-Directions-in-the-Age-of-Artificial-General-Intelligence.pdf (ResearchGate)

-

Review – AGI Safety Literature Review. (2018). arXiv:1805.01109. https://arxiv.org/abs/1805.01109 (arXiv)

-

Systematic review – The risks associated with Artificial General Intelligence: A systematic review. (2021). Technology Forecasting & Social Change. https://doi.org/10.1080/0952813X.2021.1964003 (Taylor & Francis Online)

-

Lee, G.-G., et al. (2023). Multimodality of AI for Education: Towards Artificial General Intelligence. arXiv:2312.06037. https://arxiv.org/abs/2312.06037 (arXiv)

-

Latif, E., etal. (2023). AGI: Artificial General Intelligence for Education. arXiv:2304.12479. https://arxiv.org/abs/2304.12479 (arXiv)

-

Jiang, J., et al. (2025). Embodied Intelligence: The Key to Unblocking Generalized Artificial Intelligence. arXiv:2505.06897. https://arxiv.org/abs/2505.06897 (arXiv)

-

Millennium Project – Artificial General Intelligence – The Millennium Project. (2023). https://www.millennium-project.org/wp-content/uploads/2023/05/EC-AGI-paper.pdf (The Millennium Project)

-

GitHub – AGI‑Survey (Bowen‑Xu et al.). https://github.com/bowen-xu/AGI-Survey (GitHub)

-

GitHub – AGI‑Survey (ulab‑uiuc). https://github.com/ulab-uiuc/AGI-survey (GitHub)

1996

1996

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?