今年 3 月,河北省数据和政务服务局印发了《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法》,要求在全省范围内依法必须进行招标的工程建设项目,应当采用远程异地方式组织评标。新政要求评标专家们在不同地点,通过在线实时交流、同步评审的方式完成评标活动,标志着招投标活动向数字化、透明化迈出了关键一步。

在新政实施的 3 个多月里,各电子交易平台的数字化进程明显加速,在许多技术指标层面有了很大提升。与此同时,新的场景问题也在实际落地中浮现,例如老旧设备的兼容、平台的操作易用性、评审专家的沟通壁垒等。

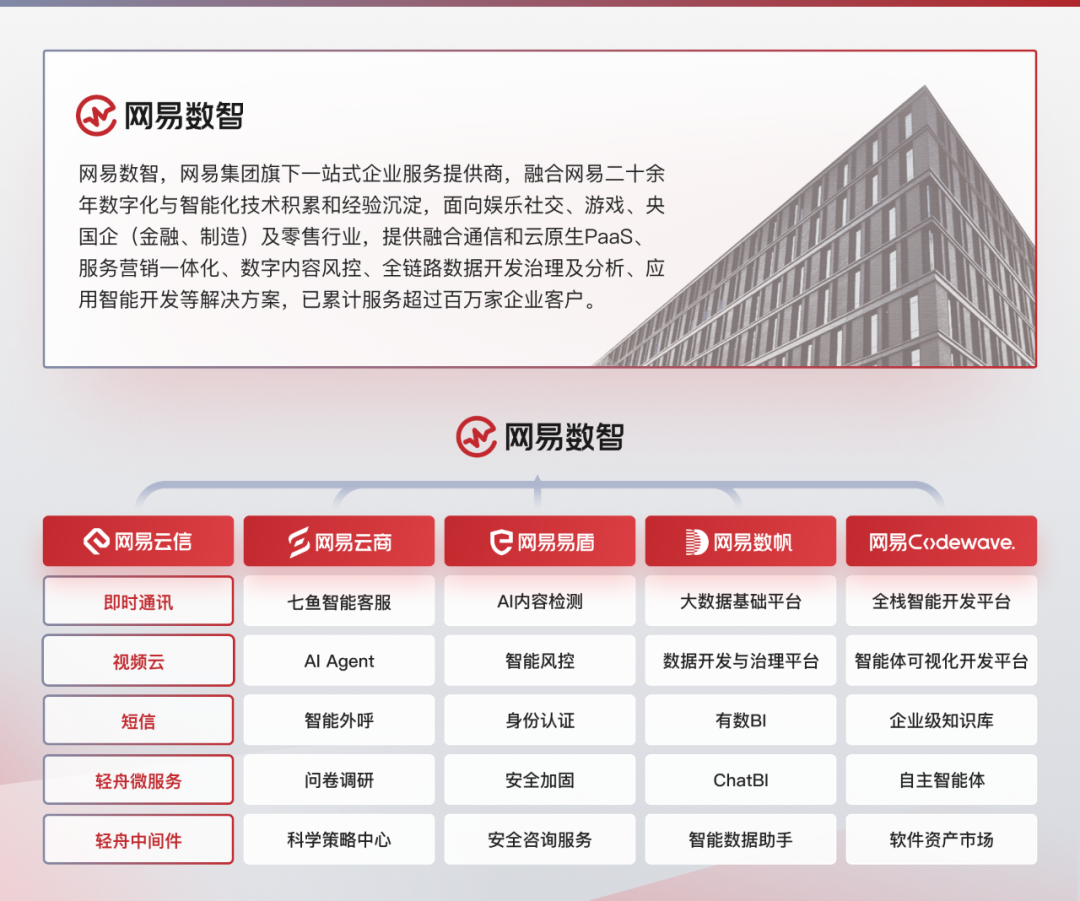

作为河北省招投标协会理事长单位及河北省远程异地评标试点的承接方,八方浩达专注于解决远程招投标落地过程中的技术难题,为全国政府机构、大型企业、代理机构等打造优质的数字化招投标体验。

尽管八方浩达成立仅 5 年,但重视技术创新让其收获了一系列充满含金量的荣誉,八方浩达在 2023 年被评为国家级科技型中小企业、国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、河北省科技型中小企业等。目前业务已覆盖广东、湖南、湖北、贵州、重庆、江西、山西、青海、甘肃等 20 余个省市,合伙子公司超过 300 家。

扎根场景

从“能用”向“好用”多迈一步

理想状态下,在实施远程异地评标后,身处各地的评审专家可以同时接入线上评标间,既避免了传统线下模式的舟车劳顿,又能在指定时间内快速完成评标打分,使评标效率与成本上都实现质的飞跃,还能规避线下模式存在的“人情标”、“围标串标”可能。

然而理想落地并非易事,在实际运行中,八方浩达发现了三大难题:

● “旧设备”如何焕新能:县域一级普遍存在硬件设备老旧、网络环境不佳的现实问题,硬件设备直接更换成本高,需通过软件层面的优化与智能适配,在有限条件下保障音视频流畅稳定,让偏远地区也能完成丝滑评标;

● “简操作”如何破鸿沟:很多项目的评审专家年龄都超过 50 岁,由于项目评审过程中,只有评标专家才能进入评标会议室,交易中心工作人员、代理机构、平台技术人员等都被明确禁止入内,这就意味着专家需独自应对评标过程中的系统操作问题。因此产品设计和平台操作都需做到极致“易用”,降低专家们的学习使用门槛;

● “强音视”如何提效能:评标专家的年龄差异还带来了语言沟通壁垒,普通话不标准、口齿不清、吐字含糊等问题在线上评标模式中被放大,影响专家间沟通的顺畅进行。

“技术指标提升固然很重要,但我们认为技术最终需要向‘人’妥协。”八方浩达总经理李需周表示,“这些问题看似都很小,很多功能绝大多数平台也都具备,但只是简单地将线下流程搬到线上,却没有考虑到用户体验的优化。‘能用’和‘好用’之间依然有着很大的距离,真正的数字化转型,应该是让技术服务于人,而不是让人适应技术。从使用者角度提升平台的便捷性和舒适性是我们的切入点。”

因此八方浩达在平台易用性方面做了很多优化,例如:对项目进行业务拆解和任务下沉,在电子化过程中简化了大量繁琐的步骤,将线下模式中不必要的环节进行了优化;在平台评审界面仅保留核心功能按钮,用简单指令代替复杂操作,60 岁以上专家操作培训时间从 3 天缩短至 2 小时。

此外,八方浩达加强了与网易云信的合作,通过云信的音视频技术补足技术短板。通过动态码率调整和离线缓存技术,实现较低带宽下的高清音视频传输,让老旧设备也能流畅运行;基于声纹识别和修正算法,将夹带方言的普通话转为标准普通话音频,提升跨地域专家的沟通效率。

数据显示,八方浩达接入后能将评标效率提升 45% 以上,部分项目的评标时间从 6 小时缩短至 3 小时以内。

数据安全

三位一体的全方位防御体系

电子化招投标依托网络进行,数据内容涵盖了招标人、投标人、评标专家在内的利益相关者数据及招投标文件、评标过程信息、中标信息等与具体项目有关的数据,平台的安全性问题都有可能给交易活动造成重大损失。如果说数据安全是招投标的生命线,那么,“全链路死守,无死角加密”就是八方浩达的安全要义。

“从访问八方浩达的平台开始,每一个链路、每一条数据、每一次请求,都是需要经过层层加密的。”李需周介绍,“我们从硬件可信根出发,在软件层构建内生安全和纵深防御,并以先进的密码技术作为保护数据的核心基石,确保每一次项目招投标过程中的绝对数据安全。”

这套体系不仅体现了八方浩达对高强度加密、零信任原则、最小权限等安全理念的实践,更通过自动化工具链、严格的流程管控、持续的演练优化,确保安全能力真正务实落地、有效运行。另外,八方浩达与国家密码局、邯郸密码局等权威机构合作,引入其认证的强化加密安全产品,实现从用户访问到数据传输全链路的层层加密。

此外,公司技术研发人才占比超过 50%,并积极开展红蓝对抗攻防演练,为平台安全稳定运行提供强大智力支撑。例如,模拟高级持续性威胁(APT)和真实攻击场景来验证防御纵深;主动寻找现有安全策略、配置、工具链和流程中的盲点、弱点与误判来暴露体系短板;锤炼和提升真实攻击压力下的监测、分析、溯源、处置和协同作战能力;通过演练过程与结果复盘,强化研发、运维、业务等全员的安全风险认知与责任意识等。

「克制」下的创新

把务实和责任刻进代码

如果说 2023 年是 AI 大模型元年,那 2024 年就是 AI 应用的元年。相较去年的模型大爆发,2024 年最显著的特征是 AI 突破了实验室的围墙,进入到了大众触手可及的范围,并在各个场景开始尝试落地应用。

除了易用性与安全性的突破,八方浩达在技术创新的节奏上也展现了独特的行业思考。八方浩达有一支 100 多人的技术研发团队,在电子招投标领域,这已经是一个中大型规模的研发团队了。但当大多数技术公司沉迷于颠覆式创新时,八方浩达的态度是:少谈颠覆,多修门槛,保持了一种“克制的”技术务实主义。

李需周表示,“易用、安全是下沉市场的通行证,对于远程异地评标来说,让偏远地区的旧设备跑起来比追求 4K 直播级的画质更重要,做好朴素的安全防护永远没有止境。系统再好,专家点不开按钮、完不成评标都是 0 分。所以在现阶段,我们更愿意把精力投入在这方面。”

务实不代表故步自封。事实上,从 ChatGPT 2.0 开始,八方浩达就在关注 AI 技术的发展,后来也尝试了很多国内的大模型产品,例如 DeepSeek、豆包、通义千问等等。但从实践效果来看,现有的 AI 产品和当前电子招投标行业的需求还不太匹配,AI 更多是以一种知识栈形式存在,并没有打通行业上下游,与用户需求和实际业务形成耦合。

尤其是在当下火热的 AI 评标环节,李需周认为,真正的 AI 评标需具备人类级思考能力——这还需要十年左右的时间沉淀,当前八方浩达对 AI 的应用更多集中在标书格式 AI 核验、专家身份确认、评标过程 AI 合规质检等环节,在 AI 帮助下减少一定的人力工作量,最终由人工进行最终核定。除了技术问题,相关法规和制度依然亟待完善,“最简单的情况,当 AI 评标判定出错时,谁来为此负责?”

结 语

从起步河北到全国 20 余省市的业务辐射,八方浩达用 5 年时间印证了一个道理:远程招投标的数字化转型不是技术的简单堆砌,而是对 “人” 需求的深度解构。

当行业还在争论 AI 评标何时颠覆传统时,他们用 “旧设备利旧优化” 让县域评标流畅运行;当同行聚焦于功能炫技时,他们用 “一键式评标界面” 将 60 岁以上专家培训时间压缩至 2 小时;当数据安全成为行业痛点时,他们则以三位一体的防护体系,构筑起全链路数据安全防线。

随着远程异地评标逐渐成为全国公共资源交易的“新基建”式角色,八方浩达以“好用、安全、务实”的三维标准,为行业树立数字化转型的实操范本。这不仅是一家企业的技术突围,更是整个招投标行业生态向“公平高效”迈进的缩影。

关于我们

3

3

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?