Dijkstra背景

Dijkstra是研究

- 单源

- 最短

- 路径长度

的算法

且 边长度/权值 不能有负数

注:且大部分题目都以无向边形式呈现

Dijkstra原理解析

Dijkstra的思路是更新2个表,其中有

- mark:标记点是否被访问过

- path:走到每个点的权值/路径

- 其他追加记录:可访问表(略)

写法上

Dijkstra有3个模块;

模块0:设定初始状态

1、visit设定全false 2、path设定全为INT_MAX,起始点为0 3、定义 每次访问的点;最小路经

开始循环:设定最小路经为 INT_MAX

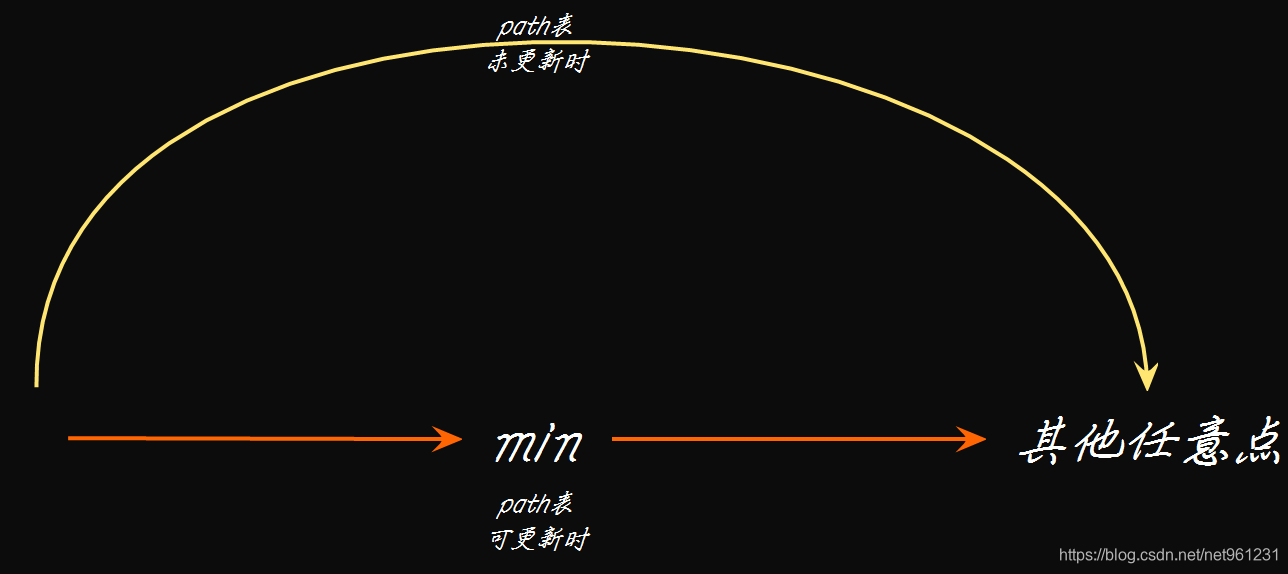

- 模块1——循环1:遍历visit表;找到path表中最小的 点;

- 模块2:更新visit表及其他操作(例如 记录访问的点 等)

- 模块3——循环2:遍历min的邻接点;更新path表

原因:当走到min点后,可不可能存在:“通过先到min,再到目标点 比 原来直接达到目标点 更短”

若有则更新path表

模块1的追加操作:强化贪心判断(存在先后优先级的多个判断)

操作1的本质:Dijkstra的核心思想——贪心(每次都抓取局部最优解)

操作1:追加点权——要求在同时最短路下,同时判别点权最小/大

for (auto i = visit.begin(); i != visit.end(); ++i) {

if (i->second == false && length[i->first] < min_path) {

min_path = length[i->first];

next = i->first;

}

else if (i->second == false && length[i->first] == min_path) {

if (happy_sum[i->first] > happy_sum[next]) {

next = i->first;

}在操作1的基础上可以进行拓展,追加多个判断

模块2的追加操作:

模块2的本质:在Dijkstra的已找到最优解下,进行记录

即:全局操作

模块3的追加操作:拓展处理双源问题(明确起点和终点)

模块3的本质:当有点可访问时/存在更短的路经时;更新对这个点的一系列状态(所需路经等)

即:局部操作

注:以上操作仍然要全部点访问一遍再跳出Dijkstra,即做一次完整的Dijkstra

而不是访问到终点就跳出

操作1:确定1条双源最短路经

原理:用1个容器,来记录前后关系

具体操作:

初始化:对每个点,与他自身进行线索

例:输入时作如下操作

tree[x] = x;实际过程类似构建1个以起点为根的n叉树

在模块3的循环下添加:(此处以邻接表为例)

for (auto i = graph[u].begin(); i != graph[u].end(); ++i) {

if (visit[(*i).v] == false && (*i).key + length[u] < length[(*i).v]) {

length[(*i).v] = (*i).key + length[u];

tree[(*i).v] = next;//每次有更小路经时,则挂上前驱

}

}最终脱出Dijkstra时,从想要的终点进行逆向线索到起点即可

操作2:确定双源最短路经的条数

原理:用1个容器,来记录访问到该结点的路经数

具体操作:

初始化:对起点start,设置cout[start]=1

在模块3的循环判断 下添加:

在<时追加

path_number[(*i).v] = path_number[u];在==时追加

path_number[(*i).v] += path_number[u];课后练习

PAT 1087 All Roads Lead to Rome

此题网上大部分解都是基于柳神的DFS+Dijkstra

但是可以只用Dijkstra进行破解,考察了贪心法的思路和对点的维护

即 模块1和模块3的追加操作

注:用柳神的办法确实好理解,但是如果能用纯Dijkstra进行破解,定能加深你对Dijkstra本质的理解

注:以上全文都是基于该题,产生的新理解,新总结

本文深入解析Dijkstra算法,一种用于寻找单源最短路径的经典算法。文章详细介绍了算法的背景、原理及实现步骤,包括如何更新路径表、访问表,并探讨了贪心策略的应用。此外,还提供了双源最短路径及路径数量的求解方法,通过实例讲解加深理解。

本文深入解析Dijkstra算法,一种用于寻找单源最短路径的经典算法。文章详细介绍了算法的背景、原理及实现步骤,包括如何更新路径表、访问表,并探讨了贪心策略的应用。此外,还提供了双源最短路径及路径数量的求解方法,通过实例讲解加深理解。

920

920

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?