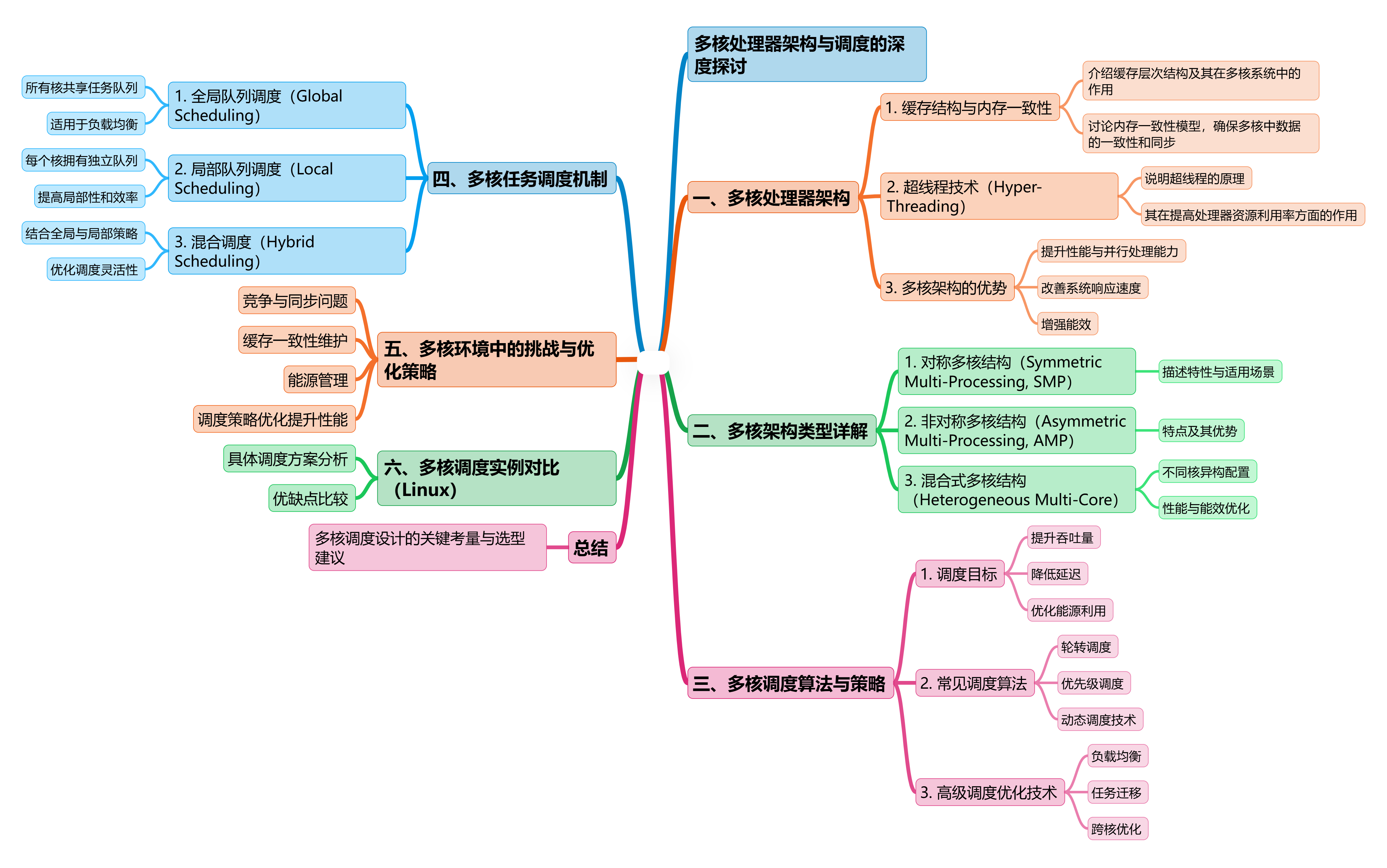

目录

(1)对称多核结构(Symmetric Multi-Processing, SMP)

(2)非对称多核结构(Asymmetric Multi-Processing, AMP)

(3)混合式多核结构(Heterogeneous Multi-Core)

一、多核处理器架构

多核处理器(Multi-core Processor)是指在同一物理芯片内集成两个或多个处理器核心(Core),每个核心可独立执行任务,也可通过操作系统调度并协同工作。

1.缓存结构与内存一致性

-

私有缓存 vs 共享缓存:

-

L1/L2私有缓存:降低核心竞争,提升单核性能(如Intel Core i9

-

订阅专栏 解锁全文

订阅专栏 解锁全文

2292

2292

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?