乘方的尾巴

按照之前求余数的那种规律,该怎么求的最后一个数呢?

- 的结果是`1`,个位数是`1`

- 的结果是`123456789`,的个位数是`9`

- 的结果是`15241578750190521`,的个位数是`1`

- 的结果是`1881676371789154860897069`,的个位数是`9`

- 的结果是`232305722798259244150093798251441`,的个位数是`1`

- 的结果是`28679718602997181072337614380936720482949`,的个位数是`9`

- ......

现在应该看出规律了吧:偶数次方时个位数是`1`,奇数次方时个位数是`9`。

由于计算值太大,不得已找了目前对大数计算比较友好的语言Groovy。

这是Groovy可以得到的计算结果:5816245886......(后面有19万位)

黑白棋通信

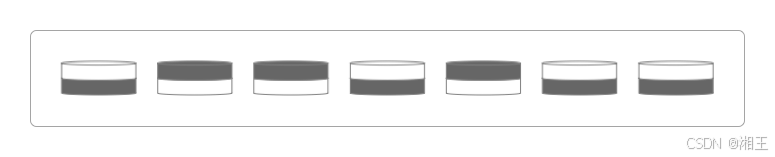

一位魔术表演者的面前有七枚随机摆放的黑白棋(有的黑面在上,有的白面在上)。

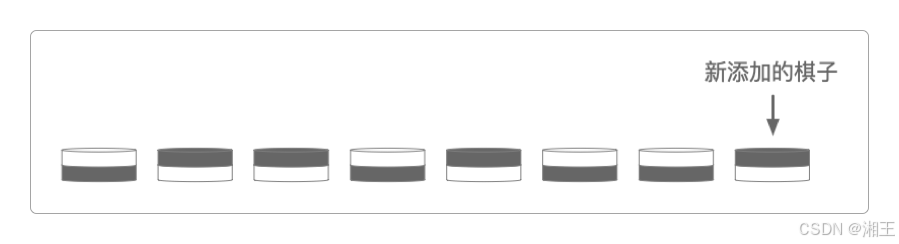

魔术师看完棋子的摆放后就蒙上眼睛,他的徒弟又往里面添加了一枚棋子。

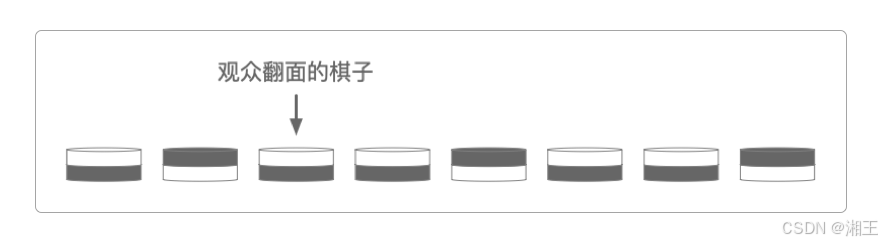

这时观众可以将其中的一枚棋子翻面,或不翻转任何棋子(一次最多只能翻一枚)。

观众翻面时,没有人说话或发出响声,所以魔术师是不知道观众有没有翻棋的。

当魔术师摘下眼罩,观察8枚棋子之后,就能马上知道“观众翻转了棋子”,或者“观众没有翻转棋子”。

这是怎么做到的呢?

其实答案就出在徒弟添加的那枚棋子上。

- 在魔术师蒙上眼睛之前,可以知道黑棋的个数是奇数还是偶数。

- 假设徒弟和魔术师约定:添加的棋子,必须让黑棋的个数是偶数。

- 那么观众的行为就可以造成下面三种结果。

- 观众翻转黑棋,那么黑棋的个数就变成了奇数。

- 观众翻转白棋,那么黑棋的个数也还会是奇数。

- 观众什么也不做,那么黑棋的个数还是偶数。

这就是魔术师可以很快判定观众行为的原因。

这其实就是网络上数据传输的奇偶校验规则:徒弟是发送方,魔术师是接收方,而观众则是`干扰信号的噪声`。

不过,可以很明显地看出这种检验方式的缺陷:如果观众动了2个或2个以上的棋子,就不好判断了。

551

551

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?