2025年7月8日,国家数据局发布首批63个可信数据空间创新发展试点名单,覆盖城市、行业、企业三大方向。这不仅是政策文件的落地,更是中国数据要素市场从蓝图走向施工的关键转折点。

从国际追赶到中国方案的崛起

数据的价值早已成为全球共识。回望2014年,欧盟率先提出"国际数据空间" (IDS) 概念,试图在数据跨境流通中掌握规则制定权。彼时,中国尚在探索阶段。但数字中国的建设步伐从未停歇:

-

2021年:中国信通院发布 "可信工业数据空间" 框架,吹响本土化号角。

-

2022年:里程碑事件!中国信通院牵头制定的IEEE P 3158《可信数据空间系统架构》在国际电气电子工程师学会 (IEEE) 标准协会成功立项,标志着中国方案开始登上国际舞台。

-

2024年11月:国家数据局重磅印发《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》,明确提出"到2028年建成100个以上可信数据空间"的硬指标,为本次试点提供了清晰的路线图和时间表。

中国的路径有何不同?

-

技术自主:摒弃简单跟随欧盟IDS架构,立足国情发展"时空码+数联网"等自主可控技术框架,核心诉求是保障数据自主权和安全可控。

-

制度护航:构建独特的"制度+机制+技术"三位一体支撑体系,同步推进数据确权、流通交易规则、收益分配机制、安全治理规范等基础性制度的完善。

-

战略意图鲜明:解决数据流通信任难题、促进要素市场化配置、支撑全国统一大市场建设、融入新型举国体制应对国际数据竞争与博弈。

63个试点勾勒中国数据要素市场"骨架"

本次公布的63个试点,绝非简单罗列,而是精心设计的"宏观-中观-微观"三级体系,共同构建起中国数据要素市场的初步骨架:

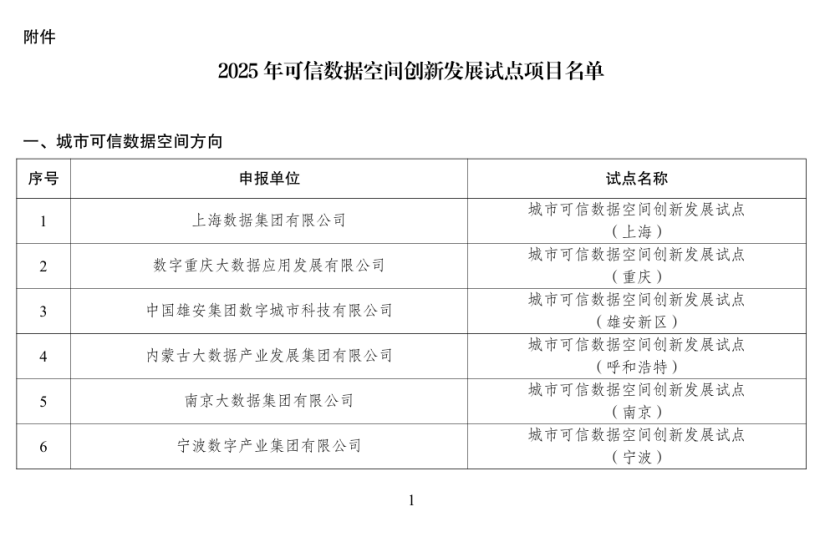

1. 城市级可信数据空间 (13个)

呈现 "多点协同、东西联动" 格局:

-

长三角集群领跑:上海、南京、宁波、温州 (4个)。

-

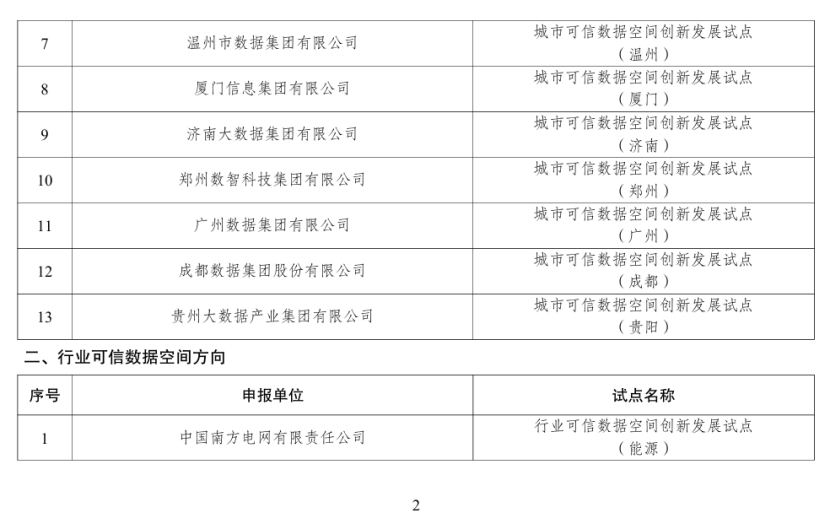

中西部枢纽城市加速:郑州、济南、重庆、成都、呼和浩特、贵阳 (6个)。

-

战略节点覆盖:京津冀 (雄安新区)、粤港澳大湾区 (广州)、经济特区 (厦门) 各占一席。

核心目标:成为城市数字化转型的"中枢神经",探索公共数据与企业数据融合应用的有效机制。

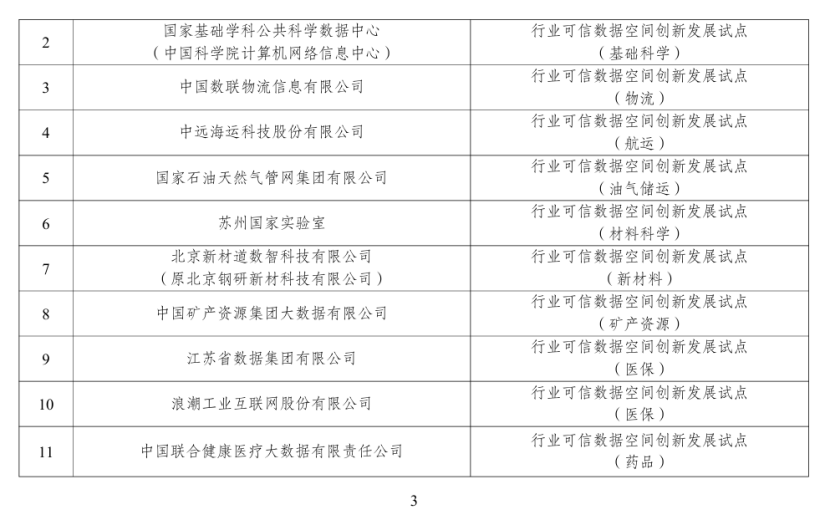

2. 行业级可信数据空间 (22个)

高度集中于国家战略产业和民生刚需领域:

-

高端制造 (5个):汽车、农业机械、新材料等。

-

大健康 (5个):医保、药品、进口医疗器械。

-

能源与基础设施 (4个):能源、油气储运、气象、遥感。

-

新兴技术 (4个):物流、航运、智能网联汽车、海洋资源环境。

-

基础科研与金融 (4个):基础科学、知识产权、中小银行服务、矿产资源。

核心目标:打造行业数据共享共用新业态,畅通行业数据流。

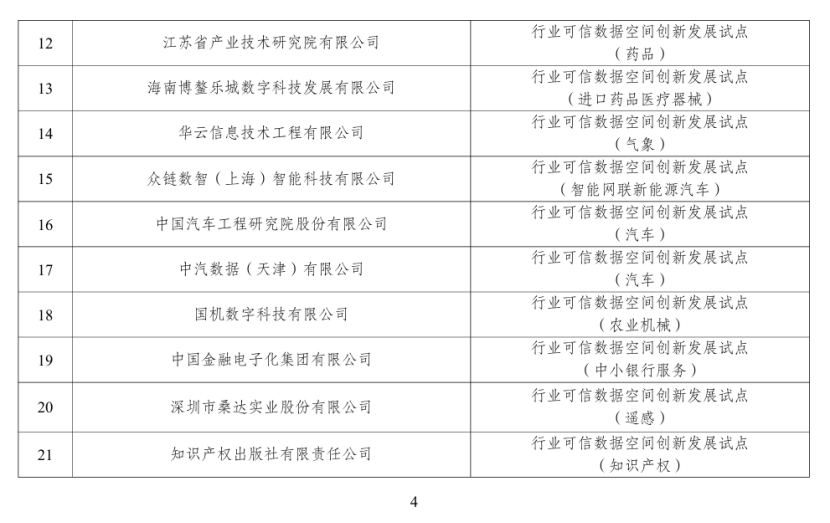

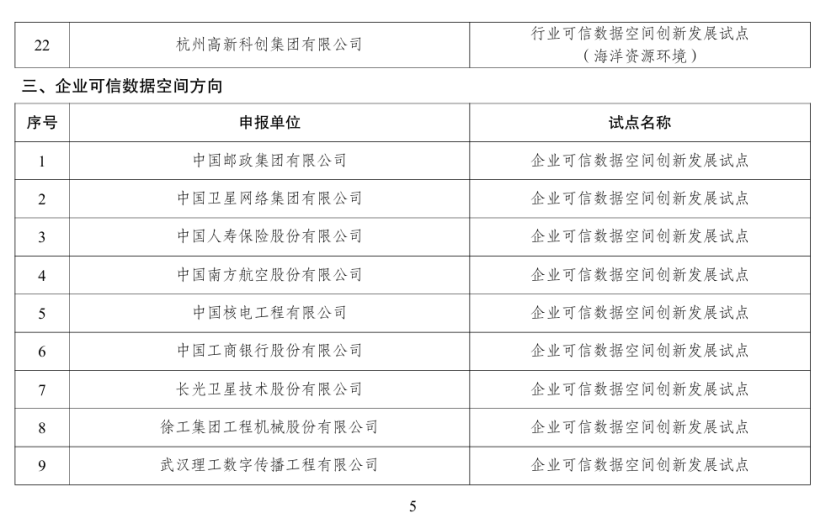

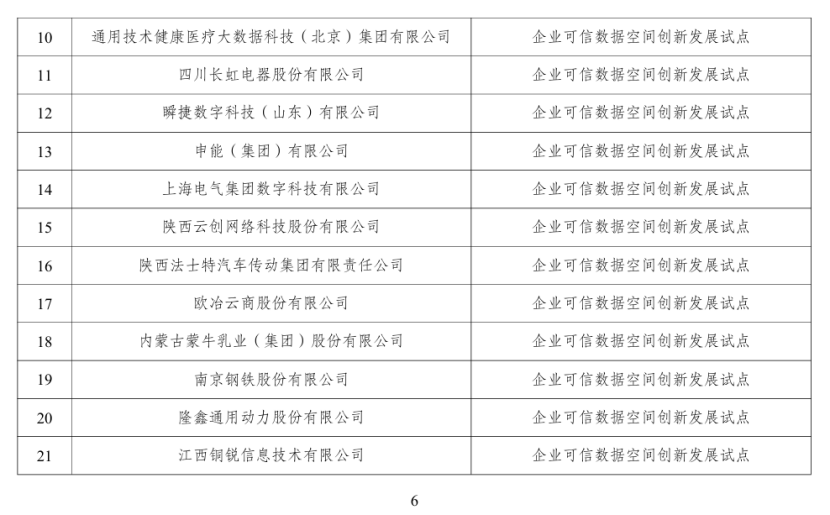

3. 企业级可信数据空间 (28家)

以头部企业为主导,发挥"领头雁"效应:

-

央企集团 (12家):覆盖金融、能源、航天、核电等国民经济命脉行业。

-

地方国企 (8家):如徐工集团、广汽集团、南京钢铁、鞍钢等制造业龙头。

-

科技先锋企业 (8家):如长光卫星、欧冶云商、金域医学等新兴技术力量。

核心目标:构建供应链数字化协同新模式,带动上下游中小企业共同"用数"创新。

破解难题的"中国智慧"

可信数据空间建设面临公认的世界性难题,本次试点中,中国探索的系统性解决方案开始浮出水面:

-

商业模式可持续:三位一体收益体系。

-

数据定价合理化:动态场景定价法。

-

投资回报显性化:资产入表与证券化。

-

利益分配科学化:量化贡献,共享红利。

安全与流通的"双保险"

中国方案的技术路径核心在于 隐私计算 与 区块链监管 两大"技术底座"的深度融合:

-

隐私计算:保障数据"可用不可见"。

-

区块链监管:保障流通过程"可追溯不可抵赖"。

-

数据元件与数据金库:破解"安全与流通对立"的困局。

攻坚与展望:道阻且长,行则将至

首批试点标志着征程的开始,而非终点。核心挑战依然严峻:

-

数据主权与利益分配争议。

-

区域发展失衡与数字鸿沟。

-

安全与效率的永恒平衡。

-

技术标准化与互操作性。

-

生态培育与认知提升。

未来图景:从"资源"到"资产"的惊险一跃

63个试点,如同精心播下的种子,初步勾勒出中国数据要素市场的未来骨架:以城市为基座、行业为脉络、企业为细胞。根据国家行动计划目标:

-

到2028年建成100个以上可信数据空间。

-

基本建成广泛互联、资源积聚、价值共创的可信数据空间网络。

结论:短期靠政策,中期靠场景,长期靠生态

这场关乎未来竞争力的"核聚变",我们不仅是见证者,更是深度参与的塑造者。数据产业的爆发点已近在眼前,您,准备好了吗?

2025年可信数据空间创新发展试点项目名单

960

960

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?