反事实

⼀件事物只有在允许对⽴状态存在的情况下,才能储存信息。

如果计算机内存中的所有变化在⼯⼚内⽣产时就早已被设定好,那么它⼀定毫⽆⽤处,因为⽤⼾⽆法⽤它来储存任何信息。把这⾥的“⼯⼚”换成宇宙⼤爆炸,结论也仍然成⽴。

1引言

这类概念与真实存在的状态(也即“事实”)⽆关,它们描述的是哪些事件可能发⽣,哪些不可能发⽣。为了让这类概念区别于“事实”(the factual),我们称它们为“反事实”(counterfactuals)。

事实

假如⼈类宇航员未来执⾏任务时造访了⼀颗位于其他恒星系的遥远⾏星,并留下了⼀个不锈钢箱⼦,箱⼦⾥装着威廉·布莱克诗集的批注本。这本诗集后来就始终待在那个星球的某个地⽅,这就是它的属性。

假如某台计算机在内置程序的驱使下在显⽰器上输出了⼀串“0”,那么它现在的这个状态(屏幕上显⽰了⼀串“0”)就是这台计算机的事实属性。

反事实

反事实的内涵是物理系统可能或不可能出现哪些变化。物理学中的反事实属性可以分为两类:⼀类阐述的是不可⾏(⽐如不可能造出永动机);另⼀类阐述的是可⾏(⽐如可以造出蒸汽机)。这两类反事实属性都是物理学法则的根本特征。

书中的⽂字可以被阅读。⽆论是否真的有⼈阅读了诗集中的⽂字,都⽆法改变诗集可以被阅读这个属性。即便这个箱⼦⼀直没被发现,书中的⽂字也仍旧可以阅读——并且⼤有意义。举个例⼦,它⾄少表明有⼀个智慧⽂明造访了那颗星球,也表明了这个⽂明的复杂程度。

我们可以给这台计算机重新编程,让它输出其他东西,这就是这台计算机的反事实属性。这种可能性的确存在,如果不存在,那么它就显然不能算是计算机了。

物理学法则告诉我们,不可能造出永动机。蒸汽机有可能存在。

作为⼀名⾼产作家,他总是会在⾝边带些⽩纸,以便灵光乍现时能及时记录下来。此外,他书桌⾥还有⼀个专⽤的秘密抽屉,储存了⼀⼤摞⽩纸,以备不时之需。也就是说,这位作家或许⼀辈⼦都不会⽤到这摞⽩纸,这些纸永远都是空⽩。从原理上说,基础物理学的传统构想可以根据宇宙的初始条件和运动定律预测到这个结果。然⽽,这些纸的最重要属性并⾮它们是不是空⽩的,⽽是它们上⾯可以写字。这才是最重要的属性,因为这解释了为什么作家要如此精⼼地将其保存在专⽤抽屉⾥,以及为什么它们会处于空⽩状态。可是,传统构想根本⽆法凸显这种关于⽩纸上可能发⽣什么的属性。这就是⼀种反事实属性

反事实属性绝不是物理属性中的奇珍异宝,它们⾮常常⻅,更是认识许多物理现象(这些现象⽬前为⽌被学界主流观点贴上了“突现”“⾮基本”等标签)背后重要原理的关键所在。

问题所在

我们错误地认为,只要理解了物理世界中切实存在的全部事物以及发⽣在这些事物上的现象——也即所有事实属性——就解释了所有可以解释的东西。听上去是不是完全没有问题?并不尽然。我们很容易陷⼊上述思维定式,却没有意识到我们所谓的“理论”使⽤了⼤量毫⽆根据的假设。

单单是能够解释某台计算机在某⼀时刻执⾏的计算任务,绝对不能算解释清楚了计算机这个东西是什么——要想做到这点,必须能够解释所有计算机在所有可能的编程⽅式之下可能执⾏的所有计算产⽣的可能结果。

为什么所有⼤型船只都要配备救⽣艇?如果只是从事实属性的⻆度出发,那么只有等到海难真正发⽣的时候,才能解释这⼀现象。但实际上,我们都知道,救⽣艇的存在恰恰是为了应对可能发⽣的海难(反事实属性)——哪怕这艘船在服役期间从来都没有沉没过!

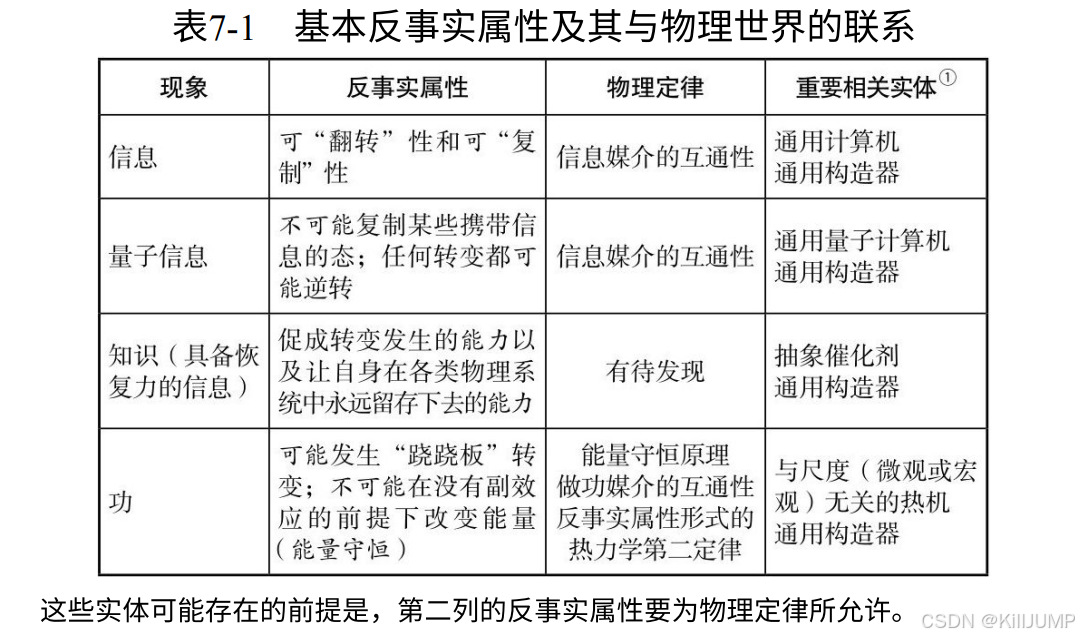

有很多⽬前科学只能含糊解释甚⾄根本⽆法解释的事物,本质上都涉及反事实属性。在涉及热、功和信息的精确统⼀理论(⽆论是经典理论还是量⼦理论)中,反事实属性处于核⼼位置;在解释诸如⽣物外观之类的现象时,反事实属性也极为重要。此外,反事实属性还在对知识的科学解释中起到了关键作⽤。

⾸先是最为基础的现象——经典信息和量⼦信息,然后过渡到关于⽣活和知识的理论,最后则是热⼒学⽅⾯的问题。这些现象有⼀个共同特征:以事实属性为基础的物理学现在最多只能算是近似描述了它们背后的原理,⽽以反事实属性为基础的理论不仅能统⼀解释上述所有现象,还能揭⽰出它们之间出⼈意料的联系。

2构成梦的材料

知识(宇宙中恢复力最强的事物)

从反事实的⻆度客观定义,知识就是能始终独⽴(维持自己)存在的信息(这是一个反事实的定义)

物理学定律尤其不擅⻓保存基本组件之外的事物。它们可以保存构成物质的原始组件,但保存原始组件的特定集合体并不是它们的⽬的。

恢复⼒(resilience)

既然物理学定律是“⽆设计”的,系统维持⾃⾝存在(从另⼀个⻆度上说就是改变环境)的能⼒就是宇宙中的⼀项值得⼤书特书的罕⻅品质。鉴于这种品质的重要意义,我给它起了个名字:恢复⼒(resilience)。

⼀般来说,活物的恢复⼒总是要⽐像岩⽯这样的死物强得多。受伤了的动物常常能够⾃我修复,⽽岩⽯显然不⾏。另⼀⽅⾯,虽然动物个体的命运最终都是死亡,但物种的延续时间往往能超过岩⽯(岩石是比较低恢复力的)。

相当高的恢复力-细菌

细菌其实是存在于所有细菌细胞中的某些特定指令序列(编码了以⼀些基本成分为基础⽣产细菌的全部过程的配方),这个配⽅藏在DNA(脱氧核糖核酸)分⼦中,⽽DNA是所有细胞的核⼼部分,由4种不同化学物质串在⼀起构成。这种化学物质串的⼯作原理和由4个字⺟排列组合⽽成的单词构成的语句序列没什么两样:每个单词⼤致就对应了DNA配⽅中的⼀种指令。⽽这些基本指令的集合就是⽣物学家所说的“基因”。

且不会是过眼云烟。比如,地球上仍旧存在10亿年前细菌活动的痕迹(⽐如化⽯燃料中的碳)。

也具有恢复力的东西-宫殿、庙堂、楼阁

如果它们出现了问题,我们完全可以按照最初建造它们时的图纸(这其实⼜是⼀种“配⽅”)重建它们,从⽽保证这些建筑的存在时间能够远超构成它们的基本材料。从原理上说,只要有这样的“配⽅”,再加上⼀台功能⾜够强⼤的3D打印机,就⾜以从头开始重建任何已被完全毁坏的古代宫殿。

实际上,普洛斯彼罗的独⽩中蕴含的知识就⼀直流传到了今时今⽇。因此,知识才是这个宇宙中恢复⼒最强的事物.

核心问题

⽣物,以及在⽣物DNA中编码了⽣态适应能⼒的恢复⼒“配⽅”,是怎么在没有设计者的情况下出现的?

构成物质的基本组件(⽐如简单的化学物质)完全可以通过⼀种叫作“⾃然选择”的⽆⽬的过程创造出动植物的⽣态适应能⼒。

进化论的两个关键概念:复制因子

每当细菌细胞⾃我繁衍、创造出另⼀个个体时,基因的各种模式会先完成复制,接着,新细菌细胞的其余部分则在DNA配⽅的指挥下构建出来。既然这些基因拥有⾃我复制的能⼒,我们就称它们为“复制因⼦”。顺便⼀提,复制因⼦的复制过程是逐步完成的,是⼀个“逐字逐句”展开的过程,与古时候修道者⼿抄典籍的过程有点⼉像。细菌内部还能以⼀套类似的⼯作流程来纠正错误。细菌DNA结构正是通过这整套流程在历史⻓河中⽣存了下来:多亏了⼀代代的复制和细胞⾃带的纠错机制,细菌的DNA结构得以代代相传,从⽽⼤⼤超越了细菌本⾝的⽣命周期。

有意思的是,⼀代代细菌通过复制流传下来的,是为基因编码的特定模式,或者说基本指令:细菌每次复制时,物理形态都有可能发⽣改变,但它将⾃⾝的所有属性以这种特定模式的形式保存了下来。

这个过程可以类⽐抄写员抄写典籍时的情况:记录⽂字的墨⽔和纸张可以不同,但只要没有抄写错误,⽂ 字本⾝应当与原来⼀模⼀样。

这类模式具有⼀种特别的反事实属性:从某个物理载体转移到另⼀个物理载体时,它们可以保留⾃⾝的所有特性,从⽽形成⼀种特殊的“信息”——关于信息,我会在第3章中给出更准确的解释(当然是以反事实属性为基础)。

进化论的两个关键概念:变异和选择

物理学法则是⽆设计的,那么,细菌⼀代⼜⼀代的复制过程就完全可能因为与环境发⽣相互作⽤⽽出现错误,这就导致复制基因出现了⽆⽬的的变化(也即“变异”)。如果这种错误发⽣的频率恰到好处——既不太频繁,⼜不太稀少——就可能在新形成的细菌细胞中产⽣编码某种不同特征的基因变体,也即产⽣了新配⽅。

那么,区分有益变化和⽆益变化的⼜是什么呢?是⼀种特殊的信息。这种信息可以让⾃⾝在物理系统中具象化,是⼀种具有恢复⼒的信息。我把这种具有恢复⼒的信息称为“知识”。

对于适应环境的过程⽽⾔,这是⼀种关于周遭环境特征的知识,⽐如森林⾥的树都是深⾊的。从这个意义上讲,这种知识并不⾮得被某个⼈、某个动物知晓——⻜蛾不需要知道⾃⼰的翅膀是深⾊的。这种知识仅代表了⼀种特定的信息,也就是我们前⾯说的可以让⾃⾝在物理系统中具象化并存续下去的那种信息。

这种信息实现具象化的⼿段就是在DNA中编码环境的某些特征。

Q:森林是绿色的,那么DNA中记录了这个信息,为何这个信息能够帮飞蛾增加恢复力呢?噢。这是自然选择决定的。记录了这个信息的飞蛾,活下来的几率会变强。那么问题又来了,为何在我们眼里,飞蛾由于这个信息而改变了自身的颜色……,我们观测到的到底是什么?我们的观测是随机的吗?其实飞蛾有非常多的在物理世界产生变化,而我们的知识体系只能让我们识别到颜色相似这一点吗?还是说,我们的识别也是一种被塑造出来的东西呢?用知识理解一切,似乎会陷入一种非常维度混乱的鸡生蛋蛋生鸡的状态。

这种信息实现具象化的⼿段就是在DNA中编码环境的某些特征。⽽⾃然选择就是⼀种通过对⽣态适应性特征的⽆⽬的选择,在偶然间创造出知识的过程。

知识如何诞生

知识的诞⽣总是始于问题

⼀种看似不错的针对某个问题的解决⽅案,可能会在后续阶段慢慢变得不再那么合适

其他

如果仅从宇宙中已发⽣的现象出发,是⽆法解决精细调节问题的,必须同时考虑如果物理学定律发⽣了改变,宇宙会是什么样⼦,⽽这就必然涉及反事实属性。

推⽽⼴之,按照传统构想的观点,任何不符合表达范式(基于动⼒学定律和初始条件给出的精确物理学理论)的现象或对象都应该被视作附属现象,⽽⾮基本现象。科学哲学家称这类对象为“突现”(emergent)[4]对象,因为它们只在特定解释层级上才有意义,⽽传统构想认为这些层级并不是基本的。

这种观点的问题在于,要想全⾯认识某种现象,需要所有层级的解释(想想我之前提到的计算机和⼯⼚⽣产汽⻋的例⼦)。各个解释层级就像蛋糕的分层⼀样,只有它们整合到⼀起,才会好吃。要是⽆视蛋糕顶部的奶油、⽔果,直接从最底层中挖出⼀块来吃,肯定⽆法品尝到这个蛋糕的全部⻛味。⽽本书会引⼊反事实属性,从⽽让你⼀品整个蛋糕的⻛味。

3运动定律之外

哥伦布预测一直航行下去会到达印度,但最后却到了美洲。

但女先知的预言则完全没有用。

因为哥伦布藏有一个解释:地球是圆的。

这让我想到了“三门理论”,主持人帮忙打开一扇门,似乎对一开始1/3的获胜概率没有影响。但其中含有的信息却已经存在。只是我们可以用“我选择换门”,来表达我们已经获取了这个信息。莫非,三门理论可以用《反事实》中的知识的定义来完美地解释?

物理学的解释和预言必须满足的标准——可以检验

预测、解释以及检验是同促使科学收获⻓⾜进步的⽅法紧密交织在⼀起的。

“可以检验”意味着,如果预测是错的(也就是与我们在现实中观察到的现象不符),那就⼀定可以设计某种实验证明它是错的。

举个例⼦,想象我们让⼀枚圆玻璃弹珠在斜⾯上⾃由滚动。⼤多数⼈⼀定会预测,弹珠会沿着斜⾯往下滚,越滚越快。这个预测就可以检验:如果有⼈提出弹珠会向上滚动,或者原地不动,⼜或者上下弹跳,你都可以直接⽤实验加以检验,让他们亲眼看到弹珠往下滚。简⽽⾔之,你可以通过实验证明⾃⼰的预测是对的,其他各种预测都是错的。

相应的:许多不可检验的预测,它们就不是物理学的。比如,⼀条固定不动的狗顶着整个宇宙,我们的宇宙就这样保持着永远的平衡。顺便⼀提,这个预测背后依赖的解释基础其实也有⼏个问题。例如,为什么是狗在⽀撑整个宇宙,⽽⾮乌⻳或别的什么动物?神话故事从来不解释这点,它们完全是随意选取⽀撑宇宙的动物。

运动定律为何不能解释一切,只能解释一小部分?

为什么某些事情就⼀定要在另⼀些事情之后发⽣?这不应该是物理现实⼯作机制的全部解释.....

A初始条件的无限回归

以运动定律和初始条件为基础给出的理论解释的确很适合解决特定问题——⽐如预测宇宙某⼀⼩部分(⽐如炮弹、⽹球、玻璃珠、⾏星)将会发⽣什么。然⽽,这种⽅法⽆法解释⼀切物理现实:实际上,如果你把这种⽅法看作对万事万物的理论解释,就会出现严重的问题。

以动⼒学定律为基础的解释看上去就像⼀系列照⽚,有第⼀张和最后⼀张,还有中间的⽆数张,具体顺序由运动定律决定。这⼀系列照⽚中的第⼀张是不是让你觉得有点⼉像是我之前提到的那条⽀撑宇宙的狗?你的感觉没错。为什么第⼀张照⽚就⼀定得是这样的,⽽不是那样的?

毫⽆疑问,肯定还需要别的理论才能解释这⼀点。然⽽,这种解释本⾝不可能以初始条件和运动定律的形式出现——不可能⽤另⼀系列照⽚来解释第⼀张照⽚的情况。

B时间和空间未被解释

动⼒学定律必须参考某些外部实体(时间),借助它们给运动过程中发⽣的各个事件排序,保证它们不会像是⼀下⼦同时发⽣的⼀样。然⽽,在这⾥,时间的存在就是⼀种公理性质的假设,⽆法⽤其他事物来准确解释它是什么。

有什么钟可以为宇宙的演化计时?

为什么序列中的照⽚都应该由初始条件解释呢?

毕竟,动⼒学定律是可逆的。那么,从原理上说,从最后⼀张照⽚开始反向追溯之前的照⽚,也同样可⾏,也就是可以⽤最后⼀张照⽚解释中间的所有照⽚。

C动⼒学定律⽆法处理宇宙中某些系统的某些反事实特征

比如宣称某种变化可能出现的属性

例如,X+Y在动力学定律上,就像手机会报废一样,会失常,且精度有限。

是仅以运动定律和初始条件为基础解释宇宙中的⼀切,就⽆法完全体现加法器的可⾏性。在确定初始条件后,宇宙就按照某种特定的轨迹(由初始条件决定)演化了,⽽这条轨迹上绝不会出现理想加法器,只能出现以有限精度执⾏接近加法器操作的过程。因此,即便能够给出特定演化轨迹上的所有加法器实例,也⽆法充分说明理想加法器可⾏。

而说加法器可⾏或者说加法操作可能实现,这句表述的含义要远超近似加法器存在的事实。

1是理想加法器意味着,向它输⼊任意两个数字,它都能输出这两个数字的和。

2是加法器可⾏意味着,任何近似加法器都可能⽆限接近理想加法器

有些事物就是不可⾏的

比如永动机不可能造出来并不仅仅意味着它在特定初始条件的演化轨迹中不会出现!其真实内涵是:⽆论在何种初始条件下,⽆论在何种动⼒学定律的⽀配下,永动机都不可能造出来。你也可以尝试这样表述某种事物不可能出现这个事实:努⼒证明⽆论在何种初始条件下,这种事物都不可能出现,但其实也没有完全涵盖。

D动⼒学定律与有能⼒做选择的实体(⽐如你和我)冲突——决定论梦魇

基于运动定律和初始条件的解释似乎也意味着我们的思想、⾏动和命运早已决定。我们的所谓选择,以及⼀切基于选择的⾏动,都似乎早就被预先设定好了,它们由动⼒学定律写就,由宇宙的初始条件完全确定下来。

为何会和棋的两种解释

决定论:这种解释代价⾼昂,因为如果要加以证实,就必须计算构成两位棋⼿⼤脑和棋盘的所有基本粒⼦之间的相互作⽤。换句话说,就是要我们找出与两位棋⼿⼤脑和棋盘相关的所有粒⼦在宇宙诞⽣之初的初始状态。饶是如此,这种⽅法也没能解释和局的意义究竟是什么。

反事实:按照国际象棋规则,⻢和王只能按照有限的⽅式移动,即对这两种棋⼦来说,有些移动⽅式是规则允许的,另⼀些则是规则禁⽌的,即不可能的,⽽规则允许的⽅式都没有办法导致⼀⽅将死另⼀⽅。这种解释只要⽤到棋盘和上⾯还剩下的3枚棋⼦的反事实属性,⽆须考虑宇宙中与此相关的别的什么,也⽆须考虑棋⼿的思想。

这种解释只要⽤到棋盘和上⾯还剩下的3枚棋⼦的反事实属性,⽆须考虑宇宙中与此相关的别的什么,也⽆须考虑棋⼿的思想。

我畅想的这种由可能与不可能的科学所提供的解释模式,⽐我们⽬前在物理学中使⽤的混合解释模式还要激进。这种全新的模式将反事实属性放到最为基本的层⾯,再根据反事实属性解释动⼒学定律和初始条件。它规避了对所有粒⼦初始状态的讨论。

在可能与不可能的科学中,可能性描述和不可能性描述同等重要。

4信息

这类系统到底拥有什么特质,让它们得以携带信息呢?

我们不能只通过全⾯描述某个系统的状态及其事实属性就认为它包含信息,因为系统包含的信息还与可能发⽣的特定变化有关。

关键在于改变关注重点,问⼀个略有不同的问题:某个物理系统携带信息时的状态与不携带信息时有什么不同?

开着的灯之所以能携带信息,是因为它可以进⼊另⼀种状态(关),⽽且这两种状态之间的差异可以被驶来的船只觉察。

任何包含信息的系统都⼀定具有两种属性:

-

【可翻转】这个系统可以进⼊⾄少两种状态中的⼀种

1→0 0→1

-

【可复制】它的状态(⽐如桥上灯的开关状态)可以在其他位置(⽐如船的通信系统)被接收并区分。只要居间船上的灯保持与桥上的灯⼀致的状态(桥上的灯开着,居间船上的灯也开着;桥上的灯关着,居间船上的灯也关着),这套通信系统就能⽣效。这个过程相当于将桥上灯的状态完全复制到了居间船上的灯上。(烽火戏诸侯)

10→11 00→00

箭头左侧数字的第⼀位代表携带着等待被传递的信息的系统(⽐如桥上的灯)的状态(0或1),第⼆位数字则代表待接收信息的系统(⽐如船上的灯)现在的状态。整个式⼦的含义是:如果输⼊10,那就输出11;如果输⼊00,那就保持不变。这个流程就是⼀个“复制”过程,因为在执⾏完这个操作后,第⼆个系统(其状态由第⼆位数字表⽰)就包含了第⼀个系统在执⾏操作前拥有的值(0或1),且第⼀个系统的状态保持不变。

结论

如果某个物理系统具备下⾯两种反事实属性,它就有能⼒携带信息:

-

它可以被设置成⾄少两种状态⾥的任何⼀种(可能在物理学定律的约束下执⾏翻转操作)。

-

其中的每⼀种状态都可以复制(可能在物理学定律的约束下执⾏复制操作)。

这样我们就明⽩了为什么“信息”是⼀种物理属性:系统是否携带信息取决于物理学定律是否允许该系统进⾏上述两种变换。

借助反事实属性,你就能看到信息与物理学之间那本不易察觉的联系。

拥有这两种属性的系统就是“信息媒介”。

什么不是信息媒介

计算机中已经被完全占⽤且⽆法清除内存的存储器——我们可以从中读取信息,但⽆法写⼊新信息。

卡布奇诺咖啡或啤酒顶部的泡沫上的字。你在上⾯写下的记号就会逐渐 消失,直⾄完全⽆法辨识。

两个茶杯加上玻璃弹珠就构成了信息媒介。

信息媒介的重要属性——互通性

它们都是可替换的,因为信息可以从⼀个信息媒介中被复制到另⼀个当中,⽆论两种媒介之间有多⼤的物理细节差异。晶体管、箭头、硬币或者开关。

其深远影响:信息有可能从某种物理介质复制到另⼀种物理介质中,是计算机(以及其他⼀切相关信息技术)存在的基础。

信息和物理学的联系

关键在于,何种物理系统是信息媒介、何种不是,完全由约束宇宙运 作的物理学定律确定。

此外,信息媒介的互通性是物理系统的⼀种反事实属性。换句话说,它是物理世界的⼀种属性,与夏季天空的颜⾊、彩虹的形状、相异电荷之间的吸引作⽤都没有什么区别。

信息的互通性中蕴藏的反事实属性让通⽤性这个反事实属性成为可能

5量子系统

如果信息媒介还拥有另外两种反事实属性——不可能执⾏特定的类复制操作以及可逆性——它们就变成了能够携带量⼦信息的系统,这也让它们的功能⼤⼤提升。

⽇常⽣活中的⼤部分不可预测性似乎都是源于缺少信息。

但到20世纪上半叶,量⼦理论的出现彻底推翻了这种看法。

重复两次相同的随机过程(晶体),结果竟然是确定的,⽽⾮随机的!如果它正确,那你就可以去赌场,等到⾊⼦掷两次或扑克牌洗了两次后再下注,就总能赢钱了。因此,这个结论显然与实际情况⽭盾。

光⼦之所以会和随机放置的玻璃弹珠有这么⼤的区别,是因为只 要光⼦穿过了第⼀个晶体,它的另⼀种物理属性(既⾮位置,也⾮路 径)就完全确定了。这个属性就是,光⼦处于特定的路径叠加态。

光⼦有两种属性发挥了作⽤:其⼀是它处于“哪条传播路径”(P);其⼆是它处于“何种路径叠加态”(PS)。

我们可以预测光⼦沿确定路径传播时,P这个属性就是“清晰”的 (即光⼦位置有确定值),另⼀个属性PS就不清晰了:⽆法预测PS的 测量结果。

不过,当光⼦穿过第⼀个晶体后,路径测量的结果就变得不可预测了(它的位置P不再清晰),⽽另⼀种属性PS则相应变得清晰:测量光⼦位置叠加态的结果可以预测。

当⾄少两个量⼦实体(⽐如两个光⼦,或者⼀个光⼦和⼀个电 ⼦)发⽣相互作⽤时,纠缠就发⽣了。纠缠量⼦系统的本质特征是, 同时观察发⽣相互作⽤的两个量⼦系统所能获取的信息超过分别观察 它们所获信息的总和。

两个量⼦⽐特通过纠缠产⽣更多状态的这种可能性——在经典物 理学领域完全找不到类似之事——起源于我之前提到的反事实属性。

所以,现在就有了另⼀个有趣的结论:通过减少每个系统的可能性 (也即限制复制特定属性,⽐如之前提到的P和PS的能⼒),就能在 从整体⻆度考虑这两个量⼦⽐特时收获更多可能性——纠缠的可能 性。

量⼦信息与经典信息,其实是同⼀套信息理论属性的两个⽅⾯。量⼦ 信息媒介是经典信息媒介的⼀种特例。相⽐后者,量⼦信息媒介还多 了两种属性:可逆性和特定状态的不可复制性。量⼦信息媒介和经典 信息媒介并不相同,但它们可以完美相容。公众普遍认为,量⼦世界 脱离现实且不可理解,⽽经典世界则更加亲切且符合直觉。但借助可 能与不可能的科学,我们可以弥合量⼦世界与经典世界之间的裂痕。

6知识

这种定义的优点在于,它不依赖于任何有意识的主体。

任何切实发⽣的转变都需要⼀种通⽤催化剂——⼀种能够执⾏相应转变并且保有再次执⾏此类转变能⼒的实体。此外,所有催化剂必须包含⼀种由知识(可以⾃我保存的信息)构成的抽象催化剂。

我们说催化剂“引起”某种转变,仅仅是指这种转变只能在有催化剂的情况下发⽣,并且催化剂始终保有反复促成这种转变的能⼒。

我们周遭切实发⽣的⼤多数变化,或者说转变,都需要某些事物保持不变。就这个故事来说,产⽣变化的是洞周围的泥⼟和⻘草,保持不变的是蝼蛄。准确来说,蝼蛄只在某些⽅⾯保持不变,即那些让它有能⼒修整洞⽳的特征,⽐如它那外形如铲⼦⼀般的强壮前肢,其边缘甚⾄有锯⻮状结构,⽅便蝼蛄⾼效地挖掘泥⼟。这就保证了⼩洞能够⻓时间保持⼤致相同的形状,抵御环境的⽆情侵蚀。

像蝼蛄这样能够执⾏转变,并且保有反复执⾏转变能⼒的事物,应当拥有⼀个统⼀的名称,催化剂这个名字就很贴切。

物理世界中的⼤多数转变并⾮“⾏星环绕太阳运动的轨道基本上呈椭圆形”这样简单,而是需要更多内容才能解释。再想想花园⾥的那个洞,想想它形成与反复被修正的过程。

回想这一切。我认为人是可以被编程的。当人被编程后,他相当于某种东西的催化剂。而这样的人也只能被这样的事情解释。是有一种大家共存的,物理上存在的“自洽性”在总结这样的人的人生。解释无所不在,我们似乎不能逃离……想想小时候玩过的游戏,比如《999极限脱出》,我意识社会或环境的编程,将主角变成一种催化剂,要求他产出对应的知识(他曾经产出过的)。这似乎是在完成一种救赎。这获取就是反转的本质:一切可以在更高维度上被解释。也就是说,有一层新的物理信息催化了一切行为的发生,这大部分情况下都是外在于主角的:换句话说,要解释⼤部分转变是怎么以⾼准确度发⽣的,需要⽤到⼀种新的反事实属性。

这类信息的特点是:如果你不想让某种转变切实发⽣,那就必须剔除的事物。

在这个过程中,⼀种确定可以阻⽌转变发⽣的⽅式是,移除可供 蝼蛄使⽤的泥⼟,换句话说就是限制转变发⽣必需的原料。

另⼀种⽅式则是通过某种⼿段改变蝼蛄(催化剂),阻⽌它挖洞,⽐如,杀死蝼蛄看上去就⾜够了。不过,所有园艺师都知道,这种看似可⾏的⽅法其实很有问题:想要⾃家花园⾥不再有蝼蛄挖洞,可⽐杀死某只蝼蛄难多了。杀死⼀只蝼蛄,它还有后代和亲眷,它们仍旧可以在你的花园⾥漫游并且四处挖洞。即便你杀死了花园⾥所有蝼蛄,它们仍旧会留下某些痕迹——蝼蛄的基因组。我在第3章中说过,基因组是⼀种信息,因为它可以复制(通过DNA复制实现)。因此,你真正应该消灭的其实是蝼蛄的基因组这个信息。如果做不到这点,那么即便你暂时消灭了全世界的蝼蛄,实验室也可以让它们复⽣,就像电影《侏罗纪公园》⾥的恐⻰复活⼀样,接着,它们⼜可以像以前那样反复地在花园⾥挖洞。因此,如果你想让蝼蛄挖洞的⾏为永远停⽌,蝼蛄基因组携带的信息才是必须消灭的。

抽象催化剂

基因组是一种抽象催化剂。因为它的性质不依赖它所在的物理系统——它可以在不改变⾃⾝属性的前提下从⼀个物理系统被复制到另⼀个物理系统中,既可以在DNA⾥,也可以在纳⽶机器⼈的程序⾥。

抽象催化剂的两种标志:

-

适应性

-

恢复力。要想在特定环境中具有恢复⼒,那么适应性就必须有⽤有⽤的适应性保证了具有促成转变功能的信息能够留存下去——⽣物的存活让这种信息拥有了恢复⼒,它也因⽽成了抽象催化剂。具有恢复力的信息就是知识。

从这个⽣物学的例⼦推⼴可以得出,能够促成物理系统发⽣转变的信息要想成为抽象催化剂,必须同时具有恢复⼒。

所有催化剂都必须包含⼀种抽象催化剂:⽆论催化剂催化的具体转变是什么,它都必然包含某些不会改变的属性,⽽且这个不会改变的属性必然由知识构成。

造飞机

整个⼯⼚就是这种转变的催化剂。

抽象催化剂⼀定是如果我们想让⼯⼚停⽌⽣产⻜机就最终必须消除的某个部分:你破坏了⽣产⻜机的指令序列或是修理⼯⼚的指令程序……

以⼯⼚标准规定的精度实现⻜机⽣产过程的⼀系列指令。

物理世界

物理学定律是“⽆设计”定律。因此,物理学定律只能提供⾮常简单的⼏类不需要配⽅就能切实发⽣的转变——都对应⾃然发⽣的相互作⽤。这都是些⾃发发⽣的转变,⽐如铝表⾯涂层的氧化,⼜⽐如烤箱⾥蛋糕上⽅的空⽓分⼦加热蛋糕表⾯。这类转变都是⼀些基本步骤,⽆需进⼀步的维护就能稳定发⽣。实际上,它们甚⾄都不需要以配⽅的形式明确下来,因为它们就隐含在物理学定律之中。

它们必须以配⽅的形式实现,即⼀些与最后输出产物⽆关的基本步骤的序列,其中每⼀个步骤都不需要进⼀步解释,可以视为物理学定律的直 接结果。

配⽅必须由基本步骤构成,且其中的每个步骤都与物理学定律相 容,这也解释了所有催化剂的另⼀个特征。

⽽每个部分都与某个特定功能直接相关意味着,如果你稍加改变,它就⽆法实现原功能了。因此,只要看到某种事物⻓期拥有“设计的外观”,你就能合理地推测它包含某些抽象催化剂。

7功和热

功和热并⾮“物质”(就像信息也并⾮物质⼀样),它们是能量转移的模式。分为可逆和不可逆。可逆叫做“类功”,不可逆叫做“类热”。但在纳⽶级发动机上,类热能量转移和类功能量转移之间的界限开始变得模糊。

系统的能量可以通过与其他系统发⽣相互作⽤(这会让系统吸收 或释放能量)⽽改变。但能量守恒原理要求,只要这两个系统是孤⽴ 的,它们的总能量就仍旧保持不变。因此,其中⼀个系统增加的能量 必然等于另⼀个系统减少的能量,只有这样,总能量才保持不变。

能量的互换性

你还可以⾃由地让能量从⼀个系统转移到另⼀个系统中。能量可以从⼋⾳盒⾥的发条转移到转动圆柱体上,转移到钢梳上,转移到振动的空⽓分⼦上,等等。⼋⾳盒内的各种机械系统都是可以互通的:⽆论它们的物理细节差异有多⼤,能量都可以从其中的⼀个系统转移到另⼀个中。

那么,是否所有蕴含能量的系统都具有类似的互换性呢?

两种能量的转移

⼀类能量转移是可逆的:我们可以利⽤它对各种物理系统做功,⽐如⼋⾳盒的⻩铜钥匙、⻜轮、活塞;⽽且,当我们彻底撤销这类能量转移过程后,能量也会被全部回收,没有不可逆的损失。⽀持这类能量转移的系统就是完全互通的,⽐如⼋⾳盒内的那些机械系统。

另⼀类能量转移则不可逆:⼀旦转移发⽣,就不可能完全撤销,部分做功能⼒在能量转移过程中耗散了。⼀个经典的例⼦就是⾃⾏⻋的刹⻋。你按下刹⻋时,就给⻋轮的转动施加了阻⼒。⻋轮和整辆⻋都接收了⼀些能量,然后停了下来。这个时候刹⻋装置和⻋轮本⾝都变热了。

因为⻋轮和⾃⾏⻋运动的能量现在变成了构成它们的分⼦的热运动,⽽且这种耗散是⼏乎⽆法挽回的(稍后我会解释为什么在这⾥会加上⼀个“⼏乎”)。将⼋⾳盒的曲⼦送到我们⽿朵⾥的空⽓分⼦振动蕴含的能量也是如此。⼀旦我们听到了⾳乐,就很难再把这些能量送回⼋⾳盒⾥。

对热力学第二定律的反思

问题在于,热⼒学第⼆定律要求的不可逆性与掌管物质基本组成部分的运动定律(量子的可逆性、广义相对论)产⽣了严重冲突。物质的微观组分必须以这种可逆的形式运动,因为它们必须遵循这些运动定律。

这两者一个不可逆,一个可逆,不相容。

用反事实属性则可以融合两者。

其他方案1:

运⽤的是“统计⼒学”这个物理分⽀的内容。这个⽅案推导出了热⼒学第⼆定律的另⼀种表述形式,其内容是:在特定的⼀些物理系统中,不可逆性⼀定会以很⾼的概率发⽣。

实际上,运动定律会让我们推导出⼀个令⼈印象⾮常深刻的事实:只要我们等待⾜够⻓的时间,茶⽔最终会回到原来的状态,也就是回到刚开始时的温度。当然,这可能需要我们等上很⻓很⻓的时间——甚⾄久过茶杯的寿命。

我们开始研究调和热⼒学第⼆定律不可逆性与动⼒学定律⽐如⼴义相对论和量⼦理论)可逆性的另⼀个⽅案。

其他方案2:

这个⽅案问题也很⼤,它实现不可逆性的⽅式是“遗忘”可逆性动⼒学定律中的某些细节。**

只有当我们研究物理系统的某些宏观属性时,也就是忽略,或者说“遗忘”该系统动⼒学状态的部分细节时,不可逆性才会出现。(然⽽,这个⽅案推导出的仍旧是个不精确且⾮普适的定律,因为没有任何标准指导我们“遗忘”具体哪些细节:为什么我们应该遗忘其中的这些细节,⽽⾮那些?)

⽐如,如果彩灯现在是红⾊,那么它之前⼀定是蓝⾊;如果现在是绿⾊,那之前⼀定是红⾊;如果现在是蓝⾊,那之前⼀定是绿⾊。因此,你也完全可以把灯重新设定到之前的状态,也就是我们所说的可逆。

现在,想象你戴着⼀副能将蓝⾊和绿⾊合并成同⼀种颜⾊(⻩⾊)的眼镜。此时,你仍然可以区分出红⾊,但⽆法分辨蓝⾊与绿⾊。在这种情况下,对你来说,绿⾊和蓝⾊之间的差别就消失了。于是,在你看来,彩灯的变化不再可逆。看到彩灯亮起⻩⾊,你也⽆法推断出之前它是什么状态——它可能是绿⾊,也有可能是红⾊。实际上,彩灯背后的运作机制仍旧是可逆的,但除⾮你摘下眼镜,否则就⽆法让彩灯回到之前的状态。我们可以从这个例⼦中总结出更⼀般的结论:即便微观动⼒学定律是可逆的,但由于我们⽆法区分某些微观状态,就会产⽣不可逆性。

在witness中,经常出现那种,要求谜题是可解的,因此玩家要去找符合可解方法的模式的题目。这就像是在不可逆的世界里找到可逆的解法。

其他方案3:冰茶

机械设备:所有具备各种能量状态且具有某种关键性质(上述“跷跷板转变”可能发⽣)的系统都是机械设备。它们是具备某种属性的物理系统,这种属性就是,前⾯定义的跷跷板转变可能在这些系统中发⽣。拥有这种特性的远不⽌像弹簧和砝码这样的机械设备,为了凸显这⼀点,我给这种属性起了⼀个新名字:“做功媒介”。

做功媒介既包含了砝码和弹簧这样的机械设备,也包含了像原⼦这样的微观粒⼦和处于特定状态的量⼦⽐特,但不包含处于特定温度的⽔或茶。

类功能量转移只需要改变做功媒介上的能量就能令某个物理系统从状态S转变为状态S',也可以逆向转变。举个例⼦,理想的⽆摩擦跷跷板就在两侧的砝码之间实现了类功能量转移,因为每个砝码都是做功媒介。另⼀⽅⾯,如果S→S'和S'→S这两个转变中有⼀个不可能只在由做功媒介参与的情况下实现,那么这种能量转移过程就是类热的,即不可逆。

最后——可以执⾏类功能量转移的系统⼀定也可以储存信息

做功媒介就是信息媒介。这是因为跷跷板转变也可以⽤于区分状态A(0)和A(+)——只要注意到跷跷板转变与第3章中定义的复制转变有多么相似,你就会完全确信这⼀点。

8旅程结束,回到起点

反事实属性展现⾃⾝⼒量的两种主要⽅式——两个事实;

1.反事实属性将那些表⾯看起来⾮物质的抽象概念带⼊了物理学领域。

2.接受了反事实属性,我们就可以⽤明确的定律描述那些传统观点认为只能近似描述的实体,⽐如信息、能量、热和功。

感觉作者用反事实这个词语,将物理学里的东西重新定义了一遍。尤其是划分给了“信息”这件事以独特的“本体论”地位。这个好处是,观察者被容纳入整个进化体系之中了,观察者不存在了(“⼈类⼤脑可以创造知识”这样的陈述不会再被指控为⼈类中⼼主义)。知识成了⼀种物理实在——其本质特征是某类信息具备的恢复⼒,⽽恢复⼒就是⼀种独⽴于观测者等有知觉之物存在的客观反事实属性。

怎样才能是bit?——翻转+可逆

bit是否独立于物理世界?——不,某件事物究竟是否具备上述属性,完全由物理学定律决定。⽐特具备的反事实属性反映了信息与物理学定律之间的联系。

同时,以上系统也满足互通性规律,因此是物理系统具备的共同性质,因此细节变得无关紧要了。

互通性的意义

只要是遵循互通性的物理系统,它的某些细节必然与我们想要讨论的实体⽆关,且可以剥离。就⽐特这个例⼦来说,即便物理系统的状态出现了许多微⼩变化,它也携带着与原来相同的信息——⽐如,笔直指向上⽅或下⽅的箭⽮可以携带信息,如果它稍微偏向左或偏向右⼀些,携带的信息也不会改变。微⼩变化前后的系统具有相同属性:⽆论这种微⼩变化有没有被复制过去,信息都可以被复制到其他物理系统。

除此之外,物理系统的其他所有细节都与可复制性⽆关。例如,拥有开和关两种状态的开关是⼀个⽐特,但具备指向上和指向下两种状态的箭⽮也同样是⼀个⽐特。⾄于开关的磨损程度、箭⽮的厚度和颜⾊这样的⽆关物理细节,均不影响我们讨论的反事实属性,我们完全可以将其放到⼀边,不去理会。但是,这些反事实属性之所以可以出现,完全是因为物理学定律允许它们出现,因此,它们尽管具备某种抽象性,但总归是物理属性。

信息的互通性原理要求,如果我们把两个各⾃都为信息媒介的系统放到⼀起,那么这个复合系统也应该是信息媒介。

该原理预测,⼀旦我们知晓了两个⼦系统可能出现何种转变,也就知晓了它们组成的复合系统可能会出现何种转变。

借助互通性原理,就能在不清楚物理系统究竟具有何种运动定律的情况下,预⾔它的后续演变。

反事实定义知识的意义

1.客观。

如果我们⽤反事实属性将知识定义为有能⼒⾃我延续下去的信息(⽐如基因中编码有益适应性的信息),将创造性定义为创造新知识的能⼒,我们就能摆脱所有主观因素,让相关讨论变得客观。当然,⽤反事实属性给出定义,距离描述这类现象的理论还差得很远,但它⾄少将知识这个概念锚定在了物理学框架之内,并且提供了⼀个科学抓⼿。

洗碗机可以⾮常⾼效(超越已知宇宙中的其他所有系统)地完成某些任务(⽐如快速除去餐具和厨具上的污垢,并且始终保有这种清洁能⼒)。如果现在还有⼈指控“⼈类⼤脑可以创造知识”是⼈类中⼼主义,那就等同于认为“洗碗机拥有⼀些已知宇宙中其他系统所没有的属性”这句话在暗⽰洗碗机是宇宙中⼼。

⼈类⼤脑和洗碗机这两个例⼦最关键的区别在于,我们对知识创造过程中的具体细节了解得远没有洗碗机运作机制清楚。

2.可以将其他议题带入科学领域。

要构筑超越维持我们自身的存在,需要创造力。

2万+

2万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?