面向智慧城市中具有韧性的智能交通系统的社会技术方法

摘要

由于智慧城市的智能交通系统中存在连接性以及人类与技术基础设施之间的复杂交互,这些系统可被视为信息物理社会系统(CPSS)或社会技术系统(STS)。此类交通CPSS的安全与安全是基本要求。特别是,针对网络攻击的弹性对于应对基础设施中信息与通信技术(ICT)的脆弱性至关重要。在本研究中,我们探索了一种利用此类交通CPSS社会技术特性的网络攻击检测范式。本质上,我们利用来自车辆和基础设施传感器的物理信号与来自用户移动设备和社交媒体的社会信号之间的冗余性,来检测网络攻击发生。所提方案结合了系统与控制理论工具以及自然语言处理技术。本文以车辆编队为案例进行了广泛的仿真研究。在不同类型网络攻击下的仿真结果表明了所提方法的可行性和前景。

索引术语

联网车辆,网络攻击,安全,弹性。

一、引言

随着现代文明日益以城市为中心,智慧城市的理念已在全球范围内受到越来越多的关注。由于人类与基础设施之间的交互将成为智慧城市中互联交通系统的一个活跃要素,因此可将其视为复杂的信息物理社会系统(CPSS),或 alternatively,社会技术系统(STS)。此类CPSS或 STS的一个显著特征是同时具备社会与物理数据,而其他仅含物理数据的 cyber‐physical systems(CPS)则不具备这一特点。根据[2],[3],物理数据指由车辆和基础设施系统上安装的物理设备生成的数据,社会数据则指来自消费者移动设备及社交网络网站的数据。正如[1]和[2]所论述,结合社会信号数据与物理信号数据可以为这类交通CPSS开辟一种新的智能管理范式。在此背景下,我们提出了一种面向交通信息物理社会系统的系统与控制理论安全框架,该框架通过利用此类系统的社会技术特性,专注于网络攻击检测。

近年来,一些研究开始关注智能交通系统[4],[5]的安全分析与改进。例如,研究了漏洞分析[6],[7]、检测和/或在网络攻击[8]–[12]下的控制、安全消息认证[13]以及攻击者识别[14]。然而,所有这些现有方法在分析和/或设计中仅使用物理信号数据。基于物理信号数据的方法在协同攻击场景下可能无效,例如当网络层和系统级攻击同时发生时。在本研究中,我们探索了一种不同的网络攻击检测范式,利用社会与物理数据的可用性。在此背景下,本文的主要贡献可总结如下:与现有的基于物理数据的方法显著不同,我们提出了一种面向系统与控制的框架,利用社会与物理数据来检测智能交通系统中的网络攻击。本研究旨在探讨以下问题:(i)融合社会与物理信号以检测网络攻击的潜力;(ii)成功实现该检测所需的关键信息。

具体而言,我们考虑一种启用车联万物(V2X)通信、在协同自适应巡航控制(CACC)下运行的车辆编队,并聚焦于网络层网络攻击。本质上,所提出的框架利用物理信号与社交信号之间的冗余性来检测网络攻击。该框架包含两个并行运行的检测滤波器。其中一个检测滤波器直接利用物理数据作为反馈信号,而另一个检测滤波器则使用社交信号作为反馈。为了比较相同类型的数据,采用了一种自然语言处理技术将社交信号转换为等效物理量。这两个滤波器输出误差之间的差异被视为残差信号,进一步用于推断攻击发生。

本文的其余部分组织如下。第二节介绍了详细的问题描述。第三节讨论了所提出的框架。第四节展示了仿真研究,最后,第五节对工作进行了总结。

II. 问题设定

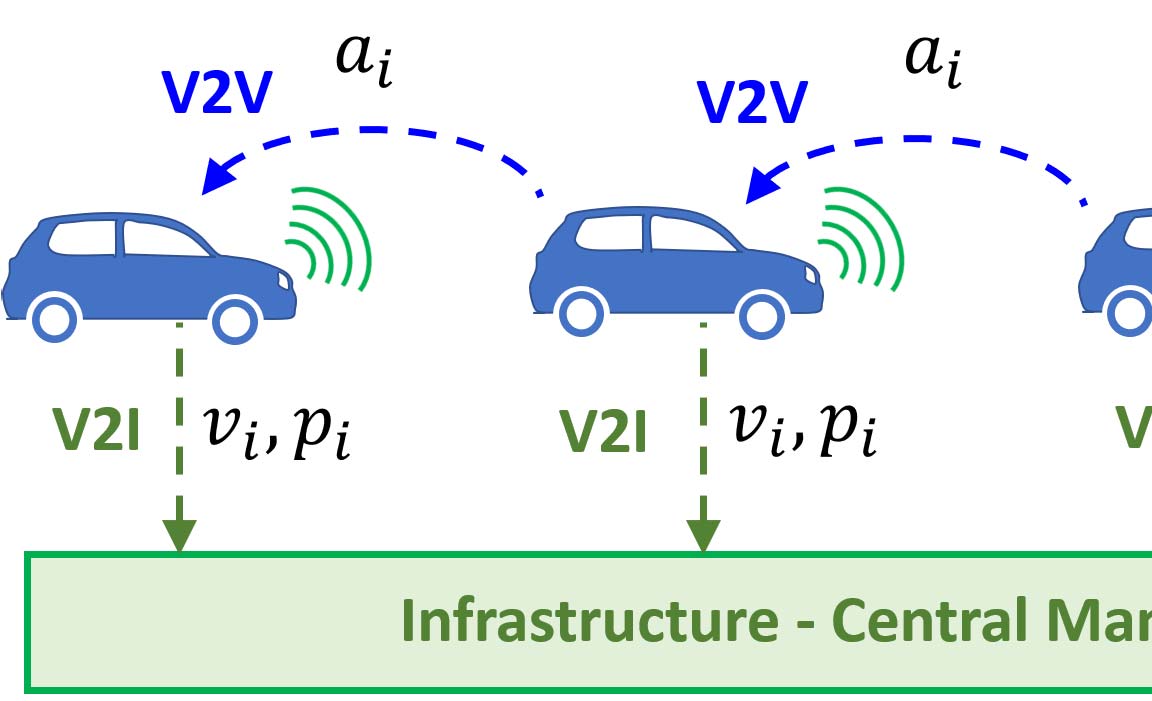

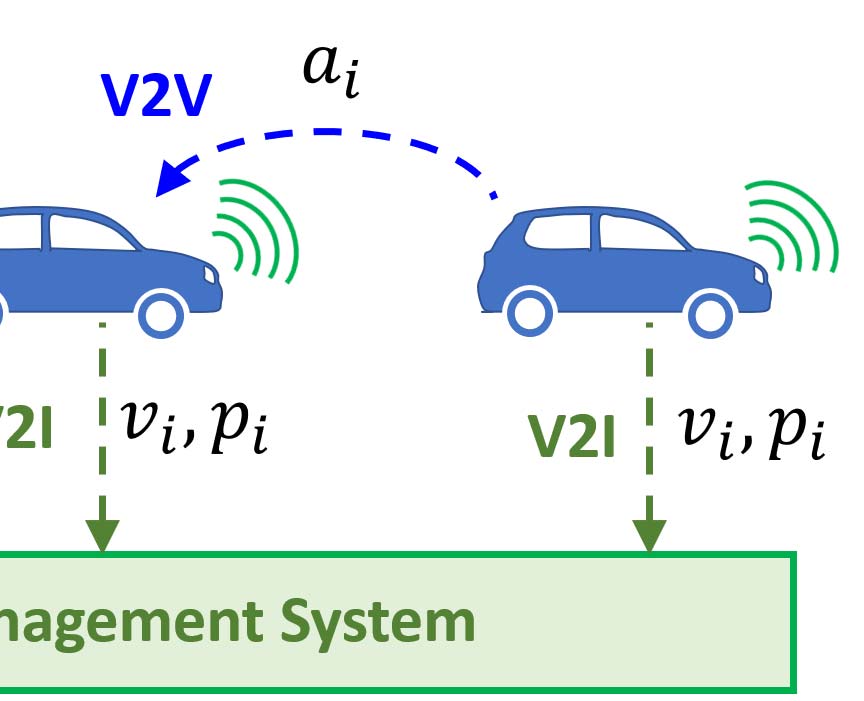

在本节中,我们讨论问题设置。我们考虑一个由一辆领航车和 N个自动驾驶车辆跟随者组成的车队,这些车辆具备车联万物(V2X)通信功能。这些车辆通过车对车(V2V)通信网络相互交互,并通过车对基础设施(V2I)通信网络与基础设施交互。我们还假设该车队在协同自适应巡航控制(CACC)下运行。每个跟随车辆的动力学模型可表示为[15]:

$$ \dot{p}

i = v_i, \quad \dot{v}_i = a_i, \quad \dot{a}_i = -\frac{1}{\tau} a_i + \frac{1}{\tau} u_i, \quad i={1, 2,.., N}, $$

其中 $ p_i $ 是位置,$ v_i $ 是速度,$ a_i $ 是加速度,$\tau$ 是车辆动力系统的 时间常数,$ u_i $ 是动力系统控制输入。领航车的动力学可表示为:

$$ \dot{p}_0 = v_0, \quad \dot{v}_0 = a

{ref}, $$

其中 $ p_0 $ 和 $ v_0 $ 分别为领航车的位置和速度,$ a_{ref} $ 为用于生成参考车队速度的参考加速度。此外,我们定义车辆 $ i $ 与车辆 $ i-1 $ 之间的相对距离为:

$$ d_i = p_i - p_{i-1}. $$

该车队中每一辆跟随车的控制目标为:(i)跟踪领航车的参考速度,即 $ v_i \rightarrow v_0 $;以及(ii)保持规定的相对距离 $ d_i \rightarrow d_{ri} $,其中 $ d_{ri} $ 为参考相对距离,由公式 $ d_{ri}=r_i+hv_i $ 计算得出,$ r_i $ 表示静止时期望距离,$ h $ 表示时间车头间距常数。

为实现此类控制目标,每个跟随车辆的控制输入由 CACC 控制算法生成,即:

$$ u_i = K_p e_i + K_d \dot{e}

i + a

{i-1}, $$

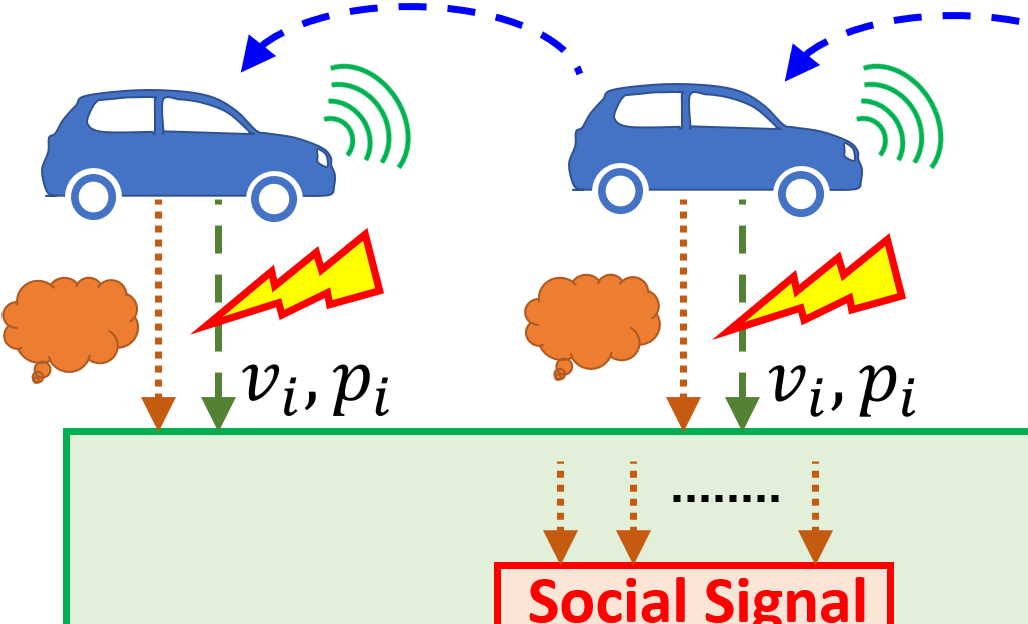

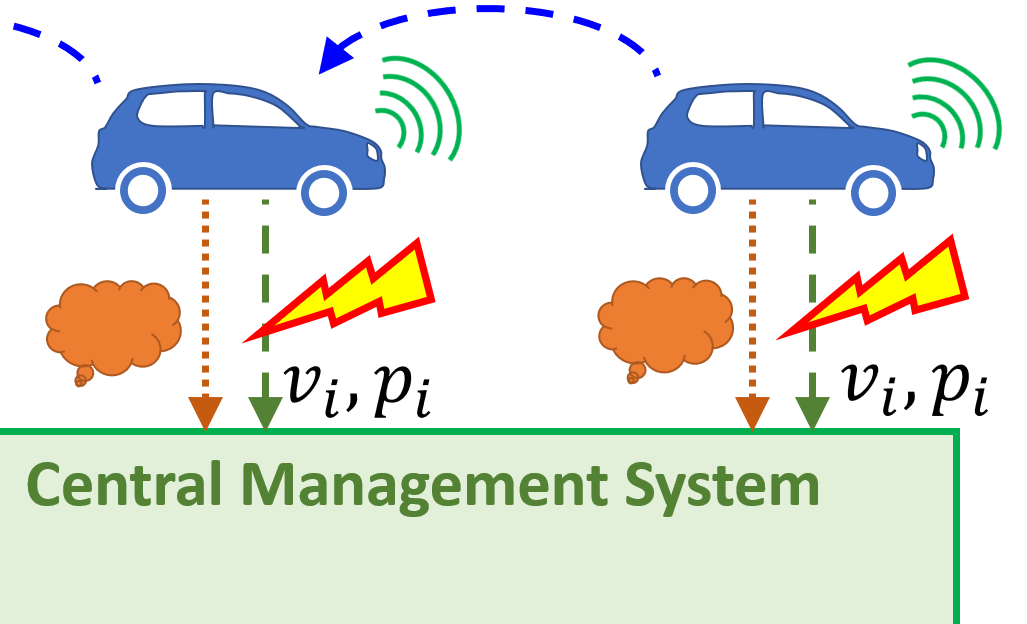

其中 $ K_p $ 和 $ K_d $ 为控制器参数,$ e_i = d_i - d_{ri} $。为了实现该控制律,每辆自动驾驶汽车利用本地传感器测量获取前车的位置和速度。此外,每辆车通过车对车(V2V)通信网络接收前车的加速度信息 $ a_{i-1} $。这些车辆中的每一辆还通过车对基础设施通信网络将其自身速度和位置发送至中央管理系统,该系统是基础设施的一部分。我们假设 V2V 和 V2I 通信网络均遵循专用短程通信(DSRC)协议。此类车队系统的示意图如图1所示。我们还假设每辆自动驾驶汽车均载有一名或多名乘客,且乘客可使用移动设备(例如智能手机或平板电脑)。注意,此类移动设备将成为社交信号的来源。在此设定下,我们重点关注影响 V2V 和 V2I 通信网络运行的网络层网络攻击。我们的最终目标是建立一个安全框架,以实现对此类网络攻击的早期检测。

备注1:

用户对在线社交网络(OSN)平台的参与度处于极高水平。仅在推特上,每天大约发布5亿条状态更新消息(SUM)或推文。约有1%至2%的推文包含地理标签,用以标明用户的地理位置[16]。约40%的所有用户生成媒体(SUMs)涉及个人,即包含个人信息。用户位置是一种重要的个人信息,可以从社交媒体消息(SUM)的元数据中提取(例如,推文的地理标签),或通过应用于 SUM 文本的自然语言处理技术获得。因此,这些用户生成媒体(SUMs)具备充当社交传感器[17]的能力。此外,社交媒体消息目前正被用于灾害管理与大规模紧急事件等时间紧迫的任务[18],[19]。这一趋势表明基础设施系统对社交媒体数据的依赖日益增加。我们正在探索一种类似的框架,用于提升联网车辆系统的安全。需要注意的是,可以在紧急情况下鼓励用户发布其所在位置信息。例如,当检测到车对基础设施通信出现故障时,可向乘客发送警报,并请求他们在该场景下以直观的形式(如简短消息)发送当前位置信息。这将提高乘客发送类似推文消息的可能性。

III. 网络攻击检测框架

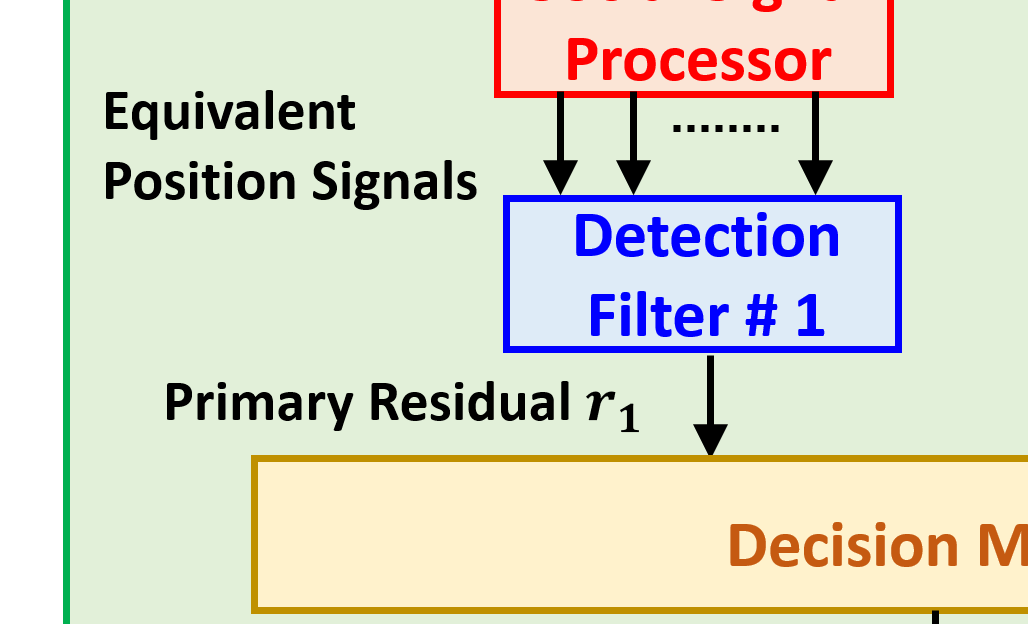

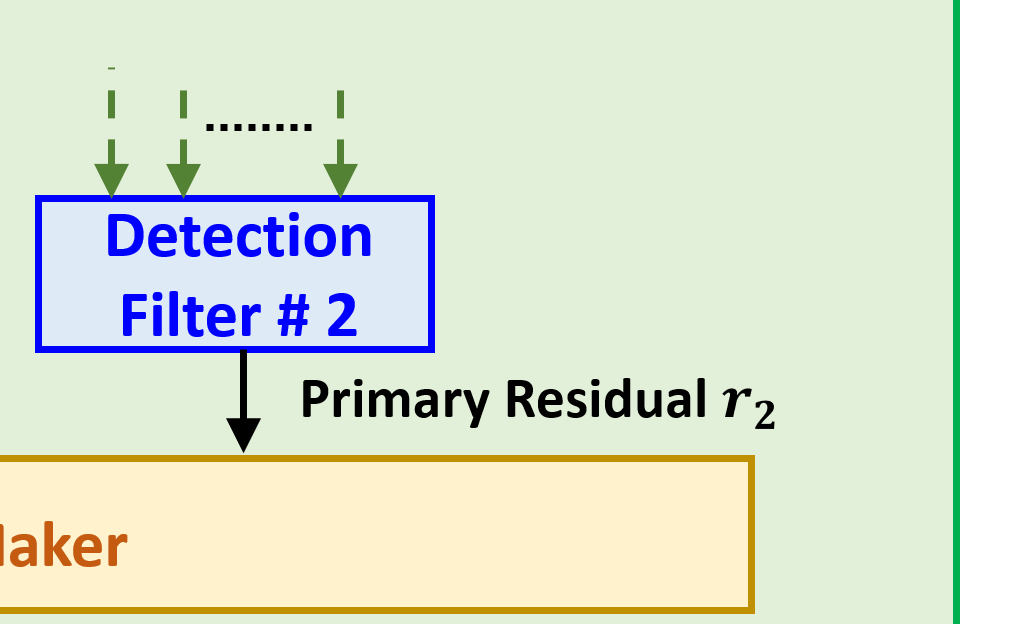

在本节中,我们将详细讨论攻击检测框架。图2展示了攻击检测方案的示意图。接下来,以下步骤解释了该方案的工作原理。

步骤 1: 所提方案在中央管理系统内实施,作为基础设施的一部分。该方案接收以下信息:(i) 通过车路通信网络来自本地车辆测量的物理信号,包括每辆车的位置和速度信息;(ii) 来源于车辆乘客的移动设备的社交信号,这些信号包含以下一项或多项数据:a) 来自支持 GPS 的移动设备的位置和时间戳数据,以及 b) 定期收集的社交媒体消息(SUMs),例如从乘客的移动设备发布的推文。

步骤 2: 假设乘客拥有可连接互联网的移动设备。当乘客开始乘坐自动驾驶汽车时,他们将被要求登录一个移动应用程序。该应用程序将以类似于优步和 Lyft 等共享出行应用的方式,将乘客与车辆进行配对/匹配。该应用程序还将通过互联网将此信息传递给中央管理系统。因此,中央管理系统将掌握乘客‐车辆关联的信息。一种类似的 secure 通信方法在 [20] 中有描述。请注意,此通信不依赖于车对基础设施通信网络。因此,此类信息的传输不会因对车对基础设施通信网络的攻击而中断。

步骤 3: 子系统 社会信号处理器 处理来自乘客的移动设备的社交信号,以生成等效物理信号形式的车辆位置。

步骤 4: 这些经过处理的等效物理信号被输入到检测滤波器#1子系统,而通过车对基础设施通信接收的物理信号则被输入到检测滤波器#2子系统。每个检测滤波器#1和检测滤波器#2子系统都会生成一个初级残差信号。

步骤 5: 接下来,初级残差信号将从检测过滤器 #1 和 #2 传递至决策模块子系统,由该模块判断是否发生了网络攻击。其主要检测原理如下:在网络层网络攻击下,物理信号会受到影响,而社交信号则保持不受影响。检测滤波器的设计将充分利用社交信号与物理信号之间的这种差异,从而有效产生来自初级残差信号的差异,并由检测过滤器 #1 和 #2 生成。如果该差异超过预定义阈值,则推断发生了网络攻击。

在接下来的几个小节中,我们将讨论图2所示子系统的设计。

A. 社会信号处理器设计

社交信号处理器的目标是通过分析乘客产生的社交信号,为车辆生成等效的位置信号。请注意,所有乘客及其移动设备均可被社交信号处理器识别,因为乘客需登录某个特定的移动应用程序。社交信号处理器以两种不同形式从这些设备收集社交信号:(i)如果设备的GPS已开启,则获取该移动设备的GPS坐标;(ii)通过该设备在社交媒体上发布的用户生成媒体(SUMs),例如推文。基于所收集的此类信息,社交 Signal Processor 通过以下两种方法计算等效位置信号。

方法1 - 通过移动设备GPS坐标计算位置信号:

当任何乘客的移动设备GPS信号开启时,将使用此方法。在这种情况下,相应车辆的位置可以通过该GPS信号持续跟踪。我们假设由于社交信号处理器的计算延迟,位置信息的跟踪会存在一定的延迟。

方法2 - 通过社交媒体帖子的自然语言处理计算位置信号:

该方法用于利用从乘客的移动设备定期收集的社交媒体帖子或用户生成媒体(SUMs),例如推文。在此方案中,应用自然语言处理(NLP)技术来分析推文,以提取等效位置信号。社交信号处理器会记录所考虑区域内显著地标的名称及其精确位置。这些地标可能包括餐馆、剧院、电影院、公园、历史地点等。如果某条推文中提到了地标名称,则可能表明撰写该推文的乘客位于该地标附近。这将作为乘客物理位置的潜在指示信息。接下来,我们将讨论对这类社交媒体帖子进行自然语言处理所涉及的三个步骤。

步骤1,SUM的预处理: SUM 文本需要进行两个预处理步骤:a)分词,以及 b)词性标注(POS‐tagging)。分词过程将句子拆分为单词。以下是该操作的一个示例。

推文:‘我正经过Dae Gee韩国烧烤。’

已分词:[‘I’, ‘am’, ‘passing’, ‘by ’, ‘Dae’, ‘Gee’, ‘Korean’, ‘BBQ’, ‘.’]

词性标注过程用于识别已分词句子中每个单词的词性标签。以下示例说明了此操作。

已分词:[‘I’, ‘am’, ‘passing’, ‘by ’, ‘Dae’, ‘Gee’, ‘Korean’, ‘BBQ’, ‘.’]。

词性标注:[(‘I’, ‘PRP’), (‘am’, ‘VBP’), (‘passing’, ‘VBG’), (‘by ’, ‘IN’), (‘Dae’, ‘NNP’), (‘Gee’, ‘NNP’), (‘Korean’, ‘NNP’), (‘BBQ’, ‘NNP’), (‘.’, ‘.’)]。

每个标签表示一个词性。例如,“NNP”表示专有名词。以“VB”开头的标签表示动词的不同形式,如“VBP”表示动词现在时单数形式。“PRP”表示人称代词。流行的词性标注器(如在宾州树库上训练的标注器[21])对英语使用约 36 个标签。Tokenizers 和 POS-taggers 对于英语等多种自然语言 readily available。

步骤2,SUM中的地标识别: 系统在 SUM 的词元中搜索已识别地标的名称。例如,“Dae Gee韩国烧烤”是一个已知地标。该地标名称的词元列表为[“dae”、“gee”、“korean”、“bbq”]。地标名称和 SUM 文本的所有词元均转换为小写,以避免因大小写形式不同而导致的不匹配。由于用户生成媒体(SUMs)通常不是正式书写,人们不会对专有名词等使用正确的大小写形式。

在此示例中,系统依次在推文 [‘i’, ‘am’, ‘passing’, ‘by’, ‘dae’, ‘gee’, ‘korean’, ‘bbq’, ‘.’] 的词元中搜索四个词元,即 [‘dae’、‘gee’、‘korean’、‘bbq’]。

已分词: [‘我’, ‘是’, ‘经过’, ‘通过’, ‘dae’, ‘gee’, ‘韩国’, ‘烧烤’, ‘。’].

在此示例中,地标的所有四个词元均在推文中找到(以粗体显示),表明该推文提到了一个已知地标。在其他情况下,系统可能会发现部分匹配。例如,推文可能仅提到三个词元,如“dae gee bbq”。我们的设计允许将部分匹配检测为地标提及。匹配过程还可以放宽,以允许少量拼写错误。

步骤3,来自用户生成媒体(SUMs)的当前位置指示: 确定用户生成媒体(SUMs)是否将地标提及为用户的当前位置至关重要。用户可能会提到地标的名称来表示其过去或未来位置(例如“昨晚我在Dae Gee烧烤”),或表达对该场所的情感(例如“Dae Gee的短肋排真棒”)。关于从用户生成媒体(SUMs)中检测和时间标注地标提及的问题已有深入研究 [22],[23]。请注意,此时间标注与用户生成媒体(SUMs)的发布时间不同。可以训练复杂的预测模型,为每个地标提及打上时间标签。训练此类模型需要大量标注数据。我们设计了一种无监督语法方法来为每个地标提及进行时间标注。该方法无需标注数据和训练阶段,其灵感来源于[22]中提到的词汇特征。

我们的系统会查看指示地标名称的词元附近的动词。为此,我们会查看推文的已词性标注的标记。

[(‘我’, ‘PRP’), (‘是’, ‘VBP’), (‘经过’, ‘VBG’), (‘通过’, ‘IN’), (‘大’, ‘NNP’), (‘吉’, ‘NNP’), (‘韩国’, ‘NNP’), (‘烧烤’, ‘NNP’), (‘。’, ‘。’)]

在这种情况下,地标名称的词元以粗体显示,最近的动词被加下划线。动词通过其以“VB”开头的词性标注进行识别。词性标注的作用是指示动词的时态。现在时由“VBP”和“VBG”表示。如果最近的动词具有其中一种标签,则表明该地标是在当前场景中被提及的。

以下是另一个正面示例,其中当前场景提到了地标名称(“麦当劳”)。

推文:“我是@McDonalds。”

词性标注:[(‘I’, ‘人称代词’), (‘am’, ‘动词现在时单数形式’), (‘@’, (‘麦当劳’, ‘NNS’)].

‘JJ’),

以下是过去场景中提到地标名称(“Thai Monkey Club”)的负面示例。

推文:“昨晚在@泰国猴子俱乐部玩得很开心!”

词性标注:[(‘had’, ‘VBD’), (‘fun’, ‘VBN’), (‘@’, ‘专有名词’), (‘泰国猴子俱乐部’, ‘专有名词’), (‘last’, ‘JJ’), (‘night’, ‘NN’), (‘!’, ‘.’)]

备注 2:

请注意,由于自然语言本身存在的歧义性,该方法存在一定的局限性。例如,以下推文表明的是用户未来的位置,但我们的方法将其检测为当前位置。

推文: ‘我正前往麦当劳。’

词性标注:[(‘我’, ‘PRP’), (‘是’, ‘VBP’), (‘前往’, ‘VBG’), (‘向’, ‘NNS’), (‘麦当劳’, ‘NNP’), (‘。’, ‘.’)]。

此外,社交媒体上发布文本的非正式性也可能导致词性标注器失效。然而,我们设计的检测过滤器具备一定的抗噪能力。这一特性在处理社交信号处理器的错误时也非常有用。

B. 检测滤波器的设计

在本节中,我们将讨论检测滤波器#1和检测滤波器#2的设计。整体系统动态(1)‐(4)可以表示为以下状态空间模型:

$$ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t), $$

其中,$ x = [p_1,v_1, a_1,…,p_N, v_N, a_N]^T $ 是状态向量,$ u = [p_0,v_0, a_0]^T $ 是已知输入向量,$ y = [p_1,…,p_N]^T $ 是输出向量;矩阵 $ A \in R^{3N×3N} $、$ B \in R^{3N×3} $ 和 $ C \in R^{N×3N} $ 是参数 $\tau$、$K_p$、$K_d$、$h$ 的函数。这些矩阵可通过扩增 $ i = 1, 2, …, N $ 的单车辆动态(1)‐(4)得到。基于模型(5)以及来自物理信号(通过车对基础设施通信)和社交信号(来自社交信号处理器)的车辆位置反馈,我们采用基于输出注入的诊断观测器框架来设计检测滤波器。

检测滤波器#1 具有以下形式:

$$ \dot{\hat{x}}

1(t) = A \hat{x}_1(t) + Bu(t) + L_1(y_1(t) - \hat{y}_1(t)), $$

$$ \hat{y}_1(t) = \theta(t)C\hat{x}_1(t - \tau

{M1}), \quad y_1(t) = \theta(t)y(t - \tau_1), $$

$$ r_1(t) = y_1(t) - \hat{y}

1(t), $$

其中 $\hat{x}_1$ 和 $\hat{y}_1$ 分别是 $ x $ 和 $ y $ 的估计值;$ y_1(t) $ 是从社交信号处理器接收到的车辆位置反馈信号;$ L_1 $ 是观测器增益或算法的调参参数;$ r_1 $ 是由输出估计误差计算得到的初级残差信号;$ \tau_1 $ 表示社交信号处理中的延迟,其边界为 $ 0 < \tau_1 \leq \tau

{M1} $。注意,矩阵 $ \theta(t) \in R^{N×N} $ 是一个对角矩阵,其对角元素为0或1。矩阵 $ \theta(t) $ 描述了来自乘客的移动设备的位置信号的间歇可用性。也就是说,在任意时刻,只有一部分乘客的设备处于活动状态,社交信号处理器仅能从这些设备接收数据。

检测滤波器#2 具有以下形式:

$$ \dot{\hat{x}}

2(t) = A \hat{x}_2(t) + Bu(t) + L_2(y_2(t) - \hat{y}_2(t)), $$

$$ \hat{y}_2(t) = C\hat{x}_2(t - \tau

{M2}) , \quad y_2(t) = y(t - \tau_2), $$

$$ r_2(t) = y_2(t) - \hat{y}

2(t), $$

其中,$\hat{x}_2$ 和 $\hat{y}_2$ 分别是 $ x $ 和 $ y $ 的估计值;$ L_2 $ 是观测器增益或算法的调参参数,$ r_2 $ 是根据输出估计误差计算得到的初级残差信号。此外,$ y_2(t) $ 是通过车对基础设施通信接收到的车辆位置反馈信号。变量 $ \tau_2 $ 表示车路通信延迟,其范围由 $ 0 < \tau_2 \leq \tau

{M2} $ 界定。

在网络层网络攻击下,车对基础设施通信将受到影响。因此,通过车对基础设施通信接收到的车辆位置反馈信号将被修改为:

$$ y_2(t) = y(t - \tau_2) + \delta(t), $$

其中 $ \delta \in R^{N×1} $ 是攻击向量,用于捕捉网络层网络攻击的影响。接下来,我们提出以下命题来分析上述检测滤波器的收敛特性。我们将使用以下符号表示: $ \lambda_I $ 和 $ \lambda_I $ 分别表示矩阵 I 的最大和最小特征值。对于向量 $ x \in R^n $,范数 $ | x| $ 表示 $ x $ 的2‐范数,其表达式为 $ |x| = \sqrt{(x_1^2+…+x_n^2)} $。

命题1(检测滤波器#1的收敛性):

考虑系统动态(5)以及检测滤波器(6)-(7)。若存在滤波器增益 $ L_1 $,使得线性矩阵不等式(LMI)条件 M< 0成立,则残差信号 $ r_1(t) $(i)在无延迟情况下指数收敛到零,且(ii)在存在延迟的情况下保持有界,其中(Hermitian)矩阵{M}ij的元素如下所示:

$$ M_{11} = P(A - L_1\theta C) + (A - L_1\theta C)^TP + P T_2 L_1\theta CP^{-1}

5 C^T\theta L^T_1 P_2 + (PL_1\theta C)P^{-1}_1(C^T\theta L^T_1 P) + P T_2(A - L_1\theta C) + (A - L_1\theta C)TP_2 $$

$$ M

{12} = -P T_2 + (A - L_1\theta C)^TP_3, \quad M_{23} = -P_4, $$

$$ M_{13} = (P + P T_2 + P T_3)L_1\theta C + Q + (A - L_1\theta C)^TP_4, $$

$$ M_{22} = \tau^2_{M1}R - (P_3 + P^T_3) + P^T_3 L_1\theta, $$

$$ M_{33} = -Q - R + \tilde{m}

{33} + \tilde{m}^T

{33} + \tilde{m}

{33}P^{-1}_7 \tilde{m}^T

{33}, $$

其中 $ \tilde{m}_{33} = P^T_4L_1\theta C $ 和 $ P, Q, R, P_1, P_5, P_6, P_7 $ 为正定矩阵,而 $ P_2, P_3, P_4 $ 为调谐埃尔米特矩阵。

证明:

首先,通过计算系统动态(5)与滤波器动态 (6)‐(8)之间的差,得到滤波器估计误差动态

$$ \dot{\tilde{x}}

1(t) = A \tilde{x}_1(t) - L_1\theta C[x(t - \tau_1(t)) - \tilde{x}(t - \tau

{M1})]. $$

其中 $ \tilde{x}

1 = x - \hat{x}_1 $。接下来,我们对延迟项使用牛顿‐莱布尼茨公式

$$ X(t - h) = X(t) - \int

{t-h}^{t} \dot{X}(s) ds, $$

因此,误差动态变为

$$ \dot{\tilde{x}}

1 = (A - L_1\theta C)\tilde{x}_1 + L_1\theta C \int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)ds + L_1\theta v_1, $$

$$ \tilde{x}_1(s) = \phi_1(s), \quad s \in [-\tau

{M1}, 0], $$

其中 $ v_1(t) = x(t - \tau_{M1}) - x(t - \tau_1) $ 可被视为一种依赖于延迟的不确定性。由于 $ x(t) $ 是一个物理变量,我们可以推断该不确定性 $ v_1(t) $ 是有界的。此外,初始条件为 $ \phi_1(s) \in L^2[-\tau_{M1}, 0] $。现在,我们将考虑该残差动态系统的稳定性。为此,我们考虑李雅普诺夫‐克拉索夫斯基泛函 $ V(t) = V_1(t) + V_2(t) + V_3(t) $,其中

$$ V_1(t) = \tilde{x}^T_1 P \tilde{x}

1, \quad V_2(t) = \int

{t-\tau_{M1}}^{t} \tilde{x}^T_1(s)Q\tilde{x}

1(s)ds, $$

$$ V_3(t) = \tau

{M1} \int_{-\tau_{M1}}^{0} \int_{t+\theta}^{t} \dot{\tilde{x}}^T_1(s)R\dot{\tilde{x}}

1(s)dsd\theta. $$

矩阵 $ P, Q $ 和 $ R $ 是 $ n \times n $ 正定矩阵。利用柯西‐施瓦茨型不等式,我们可以写出

$$ \dot{V}_1 \leq 2 \tilde{x}^T_1 P(A - L_1\theta C)\tilde{x}_1 + 2 \tilde{x}^T_1 PL_1\theta C \int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)ds + \tilde{x}^T_1(PL_1\theta C)P^{-1}_1(C^T\theta L^T_1 P)\tilde{x}_1 + v_1^T P_1 v_1^T $$

其中 $ P_1 $ 是一个正定矩阵。接下来,我们应用牛顿‐莱布尼茨公式(19)得到:

$$ \dot{V}_2 = -(\int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}^T_1(s)ds) Q(\int_{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}^T_1(s)ds) + \tilde{x}^T_1 Q(\int_{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)ds) + (\int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}^T_1(s)ds) Q\tilde{x}

1. $$

最后,应用詹森不等式 [24] 我们得到:

$$ \dot{V}_3 \leq \tau^2

{M1} \dot{\tilde{x}}^T_1 R\dot{\tilde{x}}

1 - (\int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}^T_1(s)ds)R(\int_{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)ds). $$

此外,我们定义一个向量 $ X := [\tilde{x}_1(t), \dot{\tilde{x}}_1(t), \int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)ds]^T $, 以及利用误差动态(20)如下定义的一个额外的零项:

$$ T_0 := 2[\tilde{x}^T_1 P^T_1 P^T_3 + \int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)^TdsP^T_4][- \dot{\tilde{x}}_1 + (A - L_1\theta C)\tilde{x}_1 + L_1\theta C \int

{t-\tau_{M1}}^{t} \dot{\tilde{x}}

1(s)ds + L_1\theta v]. $$

我们添加 $ T_0 $ 作为“调节”项到 $ \dot{V}(t) $ 中,以获得“交叉项”。选择矩阵 $ P_2, P_3, P_4 $,使得误差动态满足稳定性判据。因此,修改后的 $ \dot{V}(t) $ 由 $ \dot{V} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2 + \dot{V}_3 + T_0 $ 给出。随后,我们集中精力利用柯西‐施瓦茨型不等式简化项 $ T_0 $,从而得到

$$ T_0 \leq X^T M_0 X + v_1^T B_0 v_1, $$

矩阵 $ M_0 $ 如下所示

$$ M_0 = \begin{bmatrix} m

{01} & -P^T_2 + (A - L_1\theta C)^T P_3 & m_{04} \ * & m_{02} & -P_4 \ * & * & m_{03} \end{bmatrix}, $$

$$ m_{01} = P^T_2(A - L_1\theta C) + (A - L_1\theta C)^T P_2 + P^T_2 L_1\theta CP^{-1}

5 C^T \theta L^T_1 P_2, $$

$$ m

{02} = -(P_3 + P^T_3) + P^T_3 L_1\theta CP^{-1}

6 C^T \theta L^T_1 P_3, $$

$$ m

{03} = \tilde{m}

{33} + \tilde{m}^T

{33} + \tilde{m}

{33}P^{-1}_7 \tilde{m}^T

{33}, $$

$$ m_{04} = (P^T_3)L_1\theta C + (A - L_1\theta C)^T P_4, $$

且矩阵 $ B_0 $ 由 $ B_0 = P_5 + P_6 + P_7 $ 给出,其中 $ P_5、P_6、P_7 $ 为正定矩阵。然后结合 (23)‐(25) 和 (27),我们可以推断出 $ \dot{V} \leq X^T M X + v^T_1 B v_1 $,其中 $ n \times n $ 矩阵 $ M $ 如下所示 $ M = M_1 + M_0 $,

$$ M_1 = \begin{bmatrix} m_{11} & 0 & PL_1\theta C - Q \ * & \tau^2_{M1} R & 0 \ * & * & Q-R \end{bmatrix}, $$

其中,$ m_{11} = P(A-L_1\theta C)+(A-L_1\theta C)^TP+(PL_1\theta C)(A-L_1\theta C)P^{-1}

1(C^T\theta L^T_1 P) $,且矩阵 $ B $ 由 $ B = B_1 + B_0 $ 和 $ Q $ 给出。

现在由 (21)‐(22) 可得 $ V(t) \geq \kappa_1|X|^2 $,其中 $ \kappa_1 = \lambda_P + \tau

{M1}\lambda_Q $。由于 $ P $ 和 $ Q $ 是正定的,因此 $ \kappa_1 > 0 $。我们还注意到矩阵 $ M $ 和 $ B $ 是对称矩阵。因此可以写出 $ \dot{V}(t) \leq \lambda_M V(t)/\kappa_1 + \lambda_B|v_1(t)|^2 $。这进而得到:

$$ V(t) \leq e^{\frac{\lambda_M}{\kappa_1} t} V(0) + \frac{\lambda_M \lambda_B}{\kappa_1} \sup_{t \geq -\tau_{M1}} |v_1(t)|^2. $$

现在,如果 $ M < 0 $ 即 $ \lambda_M < 0 $,那么(i)在不存在时滞不确定性的情况下(即 $ v_1(t) = 0 $),误差动态指数收敛到零;(ii)在存在延迟的情况下,误差 $ X $ 是有界的。该误差的界取决于时滞不确定性 $ v_1(t) $。

最后,我们将 X的稳定性转化为残差 $ r_1(t) $ 的稳定性。注意到 $ r_1(t) = SX + \theta Cv_1(t) $,其中 $ S = \theta C[1, 0, -1] $。因此,我们可以写出 $ |r(t)|^2 = X^T S^T S X + v^T_1(C^T \theta^2 C)v_1 + (X^T S^T \theta C v_1 + (X^T S^T \theta C v_1)^T) $。定义 $ K := X^T S^T \theta C v_1 + (X^T S^T \theta C v_1)^T $。由于 $ X $ 和 $ v_1(t) $ 是有界的,故 $ K $ 是有界的,即 $ |K| \leq K_{max} < \infty $。这意味着 $ |r(t)|^2 \leq \lambda_S |X|^2 + \lambda_{C^T \theta^2 C} |v_1|^2 + K_{max} $。

此外,我们可以写出 $ V(0) \leq \kappa_2|r(0)|^2 + \kappa_3 $,其中 $ \kappa_2 = [\lambda_P + \tau_{M1}\lambda_Q)] / \lambda_{\theta C^T C \theta} $

其中 $ \kappa_3 $ 是一个常数。因此,将 $ V(t) $ 和 $ V(0) $ 的边界代入(34)式,可得:

$$ |r(t)|^2 \leq \lambda_S \kappa_1 \left[ e^{\frac{\lambda_M}{\kappa_1} t} (\kappa_2|r(0)|^2 + \kappa_3) + \frac{\lambda_M}{\kappa_1} \sup_{t \geq -\tau_{M1}} |v_1(t)|^2 \right] + \lambda_{C^T \theta^2 C} |v_1|^2 + K_{\text{max}}. $$

这完成了证明。

命题2:(检测滤波器#2的收敛性)

考虑系统动态(5)以及(9)-(11)中的检测过滤器,以下情况成立:

I)

在无攻击情况下,即 $ \delta = 0 $,残差信号 $ r_2(t) $(i)在无延迟情况下指数收敛到零,且(ii)在存在延迟的情况下保持有界,如果存在滤波器增益 $ L_2 $ 使得线性矩阵不等式条件 $ N < 0 $ 成立,其中(Hermitian)矩阵 $ {N}

{ij} $ 的元素如下给出:

$$ N

{11} = \tilde{P}(A - L_2 C) + (A - L_2 C)^T \tilde{P} + (\tilde{P} L_2 C)\tilde{P}^{-1}

1(C^T L^T_2 \tilde{P}) + \tilde{P}^T_2 L_2 C \tilde{P}^{-1}_5 C^T L^T_2 \tilde{P}_2 + \tilde{P}^T_2(A - L_2 C) + (A - L_2 C)^T \tilde{P}_2 $$

$$ N

{12} = -\tilde{P}^T_2 + (A - L_2 C)^T \tilde{P}

3, \quad N

{23} = -\tilde{P}

4, $$

$$ N

{13} = (\tilde{P} + \tilde{P}^T_2 + I)L_2 C + \tilde{Q} + (A - L_2 C)^T \tilde{P}

4, $$

$$ N

{22} = \tau^2_{M2} \tilde{R} - (\tilde{P}

3 + \tilde{P}^T_3) + P^T L_2 C \tilde{P}^{-1}_6 C^T L^T_2 \tilde{P}_3, $$

$$ N

{33} = -\tilde{Q} - \tilde{R} + (\tilde{n}

{33} + \tilde{n}^T

{33}) + \tilde{n}

{33} \tilde{P}^{-1}_7 \tilde{n}^T

{33}, $$

其中 $ \tilde{n}_{33} = \tilde{P}^T_4 L_2 C $ 以及 $ \tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}, \tilde{P}_1, \tilde{P}_5, \tilde{P}_6, \tilde{P}_7 $ 是正定矩阵,而 $ \tilde{P}_2, \tilde{P}_3, \tilde{P}_4 $ 是调谐埃尔米特矩阵。

二)在遭受攻击时,即 $ \delta \neq 0 $,

残差信号 $ r_2(t) $:(i) 在存在延迟和攻击的情况下,若满足案例1,则残差信号上界保持有界;(ii) 对攻击敏感,即在存在攻击的情况下,残差信号下界保持有界。

如果线性矩阵不等式 $ D - B_2 \geq 0 $ 成立,则

$$ D = \begin{bmatrix} S_2^T S_2 & 0 \ * & 0 \end{bmatrix}. $$

证明:

我们分别证明这两种情况。

案例1,无攻击:

该情况的证明与命题1完全相同。

案例2,在遭受攻击时:

为了证明残差信号的上界与案例1相同,需考虑额外的攻击信号 $ \delta(t) $,该信号的出现方式与 $ v_1(t) $ 类似。

接下来我们将证明,在存在攻击 $ \delta(t) $ 的情况下,残差信号是下有界的,即存在 $ \varepsilon \in \mathbb{R}^+ $ 和 $ \alpha \in \mathbb{R} $,使得

$$ \int_0^\infty |r_2(t)|^2 dt \geq \alpha^2 \int_0^\infty |\delta(t)|^2 dt - \varepsilon. $$

这是攻击敏感性的判据。

为了进行我们的分析,首先定义

$$ Y := [\tilde{x}

2(t), \dot{\tilde{x}}_2(t), \int

{t-\tau_{M2}}^{t} \dot{\tilde{x}}_2(s)ds, \delta(t)]^T. $$

然后,攻击敏感性的判据可以等价地写为

$$ \int_0^\infty Y^T D Y dt + \varepsilon \geq 0, $$

其中 $ D = \text{diag}{S_2^T S_2, -\alpha^2} $ 且 $ S_2 = C[1, 0, -1] $.

此后,让我们定义一个类似于命题1的李雅普诺夫‐克拉索夫斯基泛函 $ \tilde{V} $,并由此推断出

$$ \int_0^\infty Y^T B_2 Y dt - \tilde{V}(\infty) + \tilde{V}(0) \geq 0, $$

其中 $ B_2 $ 由(41)给出。

因此,如果我们能够证明

$$ \int_0^\infty Y^T(D - B_2)Y dt + \varepsilon \geq \int_0^\infty Y^T B_2 Y dt - \tilde{V}(\infty) + \tilde{V}(0) \geq 0, $$

就可以证明攻击敏感性的等效准则。根据定义 $ \tilde{V}(\infty) > 0 $,且如果 $ \varepsilon $ 被选择为使得 $ \tilde{V}(0) \leq \varepsilon $,则 $ (\tilde{V}(0) - \varepsilon) - \tilde{V}(\infty) \leq 0 $。因此,如果 $ \int_0^\infty Y^T(D - B_2)Y dt \geq 0 $ 成立,则反过来证明了攻击敏感性的准则。

注释3: 出于设计目的,可以使用标准的线性矩阵不等式解法技术来计算检测过滤器增益 $ L_1 $ 和 $ L_2 $,使得对于命题1和命题2中提到的某些正定矩阵和调谐矩阵的选择,矩阵 $ M $ 和 $ N $ 为负定。

C. 决策模块的设计

决策模块分别接收来自检测滤波器#1和检测滤波器#2的初级残差信号 $ r_1 $ 和 $ r_2 $。基于该信息,决策模块使用以下逻辑: 检测网络攻击的发生

$$ |r_\Delta| \leq R \Rightarrow \text{No attack}, \quad |r_\Delta| > R \Rightarrow \text{attack}, $$

其中 $ r_\Delta = r_1 - r_2 $ 是由初级残差信号 $ r_1 $ 和 $ r_2 $ 导出的次级残差信号;而 $ R $ 是一个预定义阈值。由于即使在无攻击状态下,$ r_\Delta $ 也永远不会为零,因此需要设定该阈值。注意,在发生网络攻击的情况下,$ r_2 $ 会受到攻击影响,而 $ r_1 $ 则不会受到影响。这将导致两个残差信号之间产生不平衡或差异,随后这种差异会在 $ r_\Delta $ 中体现出来。 $ R $ 阈值可通过以下步骤设计:在无攻击条件下,可通过蒙特卡洛仿真研究或对真实车辆的实验研究收集残差数据 $ r_\Delta $。基于这些数据,可计算出 $ r_\Delta $ 的概率分布为 $ P_\Delta(r_\Delta) $。误报概率

$$ p_f = \int_{-\infty}^{-R} P_\Delta(r_\Delta) dr_\Delta + \int_R^{\infty} P_\Delta(r_\Delta) dr_\Delta. $$

根据(43),在给定用户定义的可接受误报概率阈值 $ R $ 的情况下,可以计算出 $ p_f $。

四、结果与讨论

在本节中,我们展示了仿真结果以说明所提出的网络攻击检测框架。我们使用了 MATLAB/Simulink 和 Python 联合仿真环境来实现模型和算法。在研究中,我们考虑了一个由领航车辆和十辆跟随车辆组成的车队。为了模拟车载网络内正常的通信延迟情况,我们采用了具有高斯分布的随机延迟 $ \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) $,其均值为 $ \mu = 100 $ ms,标准差为 $ \sigma = 50 $ ms。社交信号生成器在 Python 环境中实现,用于模拟乘客的移动设备生成推文的过程。社交信号处理器定期收集由社交信号生成器产生的推文。假设 5% 至 10% 的乘客在其移动设备上开启了 GPS,其对应车辆的位置信息基于 GPS 信号。每个时间段内仅部分乘客发布推文,且发布的推文中只有一部分会有效提及地标。我们假设最多有 30% 的用户发布包含地标信息的推文。我们针对开启 GPS 的用户数量以及发布包含地标信息推文的用户数量变化,测试了检测模型的性能。

为了评估检测滤波器的收敛特性,我们使用了错误的初始值来初始化滤波器的位置状态。此外,我们采用了以下指标来评估框架的性能:收敛时间 $ (T_c) $、稳态值 $ (r_{ss}) $ 和检测时间 $ (T_d) $。给定一个由参考速度曲线提供的

领航车、车辆的速度、相对距离和控制输入如图3所示。

需要注意的是,我们通过车对基础设施通信网络在物理传输位置信号时引入了具有高斯分布的延迟。此外,由社交信号处理器计算的位置信号也存在延迟和间歇性。本质上,网络攻击检测方案接收到的这些社交与物理位置信号是原始车辆位置的延迟且不确定的版本。这些差异在图4中以跟随车辆#2的位置数据为例进行了说明。

接下来,我们按照子章节 II-C 中讨论的方法计算阈值 $ R $,以实现攻击检测逻辑(42)。在无攻击状态下,二次残差 $ (r_\Delta) $ 的概率分布如图5所示。根据误报概率为 $ p_f \leq 1\% $ [25],[26] 的设计选择,计算得到的阈值为 $ R = 0.9 $。基于上述设置,我们开展以下案例研究来说明所提出的框架。由于本工作的主要关注点是应用层和网络层攻击,因此我们研究了拒绝服务(DoS)、虚假数据注入和重放攻击,这些代表了应用层和网络层攻击的常见类型[4]。

A. 案例研究1:无攻击情况下网络攻击检测方案的性能

在本研究中,我们展示了所提方案在无攻击状态下的性能。我们已将残差信号 $ r_1 $ 和 $ r_2 $ 初始化为非零初始条件。这种非零初始条件源于对车辆位置的不确定知识。在无攻击状态下,残差响应如图6所示。可以看出,初级残差信号 $ r_1 $ 和 $ r_2 $,以及相应的次级残差信号 $ r_\Delta $ 收敛到一个非零稳态值,这已在命题1和2中得到证明。收敛时间分别为 $ T_c = 0.005, 0.5, 0.5 $ 秒,对应于 $ r_1, r_2, $ 和 $ r_\Delta $。此外,稳态值分别为 $ r_{ss} \leq 0.8, 0.02, 0.8 $ 米,对应于 $ r_1, r_2 $ 和 $ r_\Delta $。注意,次级残差 $ r_\Delta $ 从未超过阈值($ R $),在此情况下未检测到任何攻击。这表明该方案在此特定场景下可靠运行,因为没有产生误报。

案例研究2:拒绝服务攻击下的网络攻击检测方案性能

在本案例研究中,我们展示了所提方案在拒绝服务 (DoS) 情况下的性能。该 DoS 攻击通过向 V2X 通信网络发送大量未授权请求使其阻塞。如图7的上图所示,我们在 $ t = 500 $ 秒时注入了此类攻击。结果,在攻击开始后,通过车对基础设施通信接收到的位置信号保持为最后接收到的值,而实际位置仍在持续变化。对应于该攻击的二次残差 $ r_\Delta $ 的响应如图7的下图所示。正如预期,$ r_\Delta $ 在攻击开始后不久即超过阈值,并检测到攻击的发生。攻击检测时间为 $ T_d = 3.3 $ 秒。这表明所提方案能够成功检测此类 DoS 攻击。

攻击下的残差响应。变量 $ r_{\Delta i} $ 表示各个次级残差信号,其中 $ i \in {1,.., 10} $)

攻击下的残差响应。变量 $ r_{\Delta i} $ 表示各个次级残差信号,其中 $ i \in {1,.., 10} $)

C. 案例研究3:虚假数据注入攻击下网络攻击检测方案的性能

在本案例研究中,我们展示了所提方案在虚假数据注入攻击下的性能。在此攻击下,一些伪造数据已在 $ t = 300 $ 秒时被注入到通过 V2I 通信的位置信号中。

通信网络。我们选择了一个幅度为150米的阶跃式加性信号作为伪造数据。此类攻击的影响如图8上图所示。正如预期,通过车对基础设施通信接收到的位置信号显示出阶跃式变化,而实际车辆位置保持不变。对应此次攻击的二次残差 $ r_\Delta $ 的响应如图8下图所示,其中 $ r_\Delta $ 在攻击开始后不久即越过阈值,从而检测到攻击的发生。攻击检测时间为 $ T_d = 0.5 $ 秒。这表明所提方案能够成功检测此类虚假数据注入攻击。

D. 案例研究4:重放攻击下网络攻击检测方案的性能

这里,我们考虑重放攻击以评估该方案的性能。在重放攻击下,攻击者通过窃听通信网络记录数据,随后在之后的某个时间点用所记录的数据替代真实数据。在本例中,记录和重放时间显示在上图中

图9所示。因此,通过车对基础设施通信网络接收到的位置信号表现出与实际车辆位置不同的值,如图9的上图所示。响应 $ r_\Delta $ 显示在图9的下图中。正如预期的那样,$ r_\Delta $ 越过了阈值,从而检测到攻击的发生,检测时间为 $ T_d = 1 $ 秒。

E. 案例研究5:社交信号可用性的影响

在本案例研究中,我们评估了社交信号可用性对所提方案的影响。正如结果部分开头所述,之前的仿真研究假设:(i)车辆中有30%的乘客通过推文发布基于地标的资讯;(ii)乘客中有10%(即车队中每10辆车有1或2辆车上2名乘客)在其移动设备上开启了GPS。在本研究中,我们采用以下测试用例来理解社交信号可用性的影响

-

案例1:

10%–20%的乘客发布包含位置信息的推文,且有2名乘客开启了移动GPS。

-

案例2:

0%–10%的乘客发布带有位置信息的推文,且有2名乘客开启了移动GPS。

-

案例3:

20%–30%的乘客发布带有位置信息的推文,且有1名乘客开启了移动GPS。

-

案例4:

10%–20%的乘客发布包含位置信息的推文,且1名乘客开启了移动GPS。

-

案例5:

0%–10%的乘客发布位置信息推文,且有1名乘客开启了移动GPS。

我们在无攻击状态下执行这些测试用例,以评估所提方案的有效性。这些测试用例的次级残差信号 $ r_\Delta $ 的响应如图10所示。我们可以观察到,对于测试用例1、3和4,$ r_\Delta $ 从未超过阈值,因此不会引发任何警报。这种响应是预期的,因为未注入任何攻击。然而,对于测试用例2和5,$ r_\Delta $ 在若干时刻越过了阈值(参见两个案例中约200秒处)。因此,在这些时间点上,所提方案导致了一些误报,因为并未注入攻击。由此可以得出结论:当推文百分比降至10%以下时,误报率增加。

另一方面,即使只有一个GPS用户,只要有足够的推文可用,该方案也表现出合理的鲁棒性。

五、结论

本文探讨了一种用于智能交通系统中网络攻击检测的社会技术方法。在所提出的社会技术框架内,我们利用物理信号与社交信号之间的冗余性来检测网络攻击发生。我们以采用协同自适应巡航控制策略的车辆编队为案例研究,验证了该方法的有效性。通过仿真研究展示了所提方法的有效性。实验结果表明,所提方案能够以合理的准确率和速度检测到攻击发生。在测试社交信号可用性对所提方案的影响时,我们发现当推文比例低于10%时,该方案容易产生误报。在未来工作中,我们计划从以下两个方面扩展所提出的框架:(i)引入包含非线性与不确定性的更全面的车辆模型;(ii)融合其他形式的多模态社交信号(如社交媒体中的视频和图像)。

11万+

11万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?