第2章 概率回顾

2.1. 背景

本章简要复习了概率的基本要素。任何一本优秀的统计学入门教材都可以找到对概率基础更全面的阐述。

我们对大气的不确定性,或对几乎任何其他系统的不确定性,在不同情况下程度各不相同。例如,你无法完全确定明天家中是否会降雨,也无法确定下个月的平均气温会高于还是低于本月的平均气温。但对于这两个问题,你可能对其中一个更有把握。

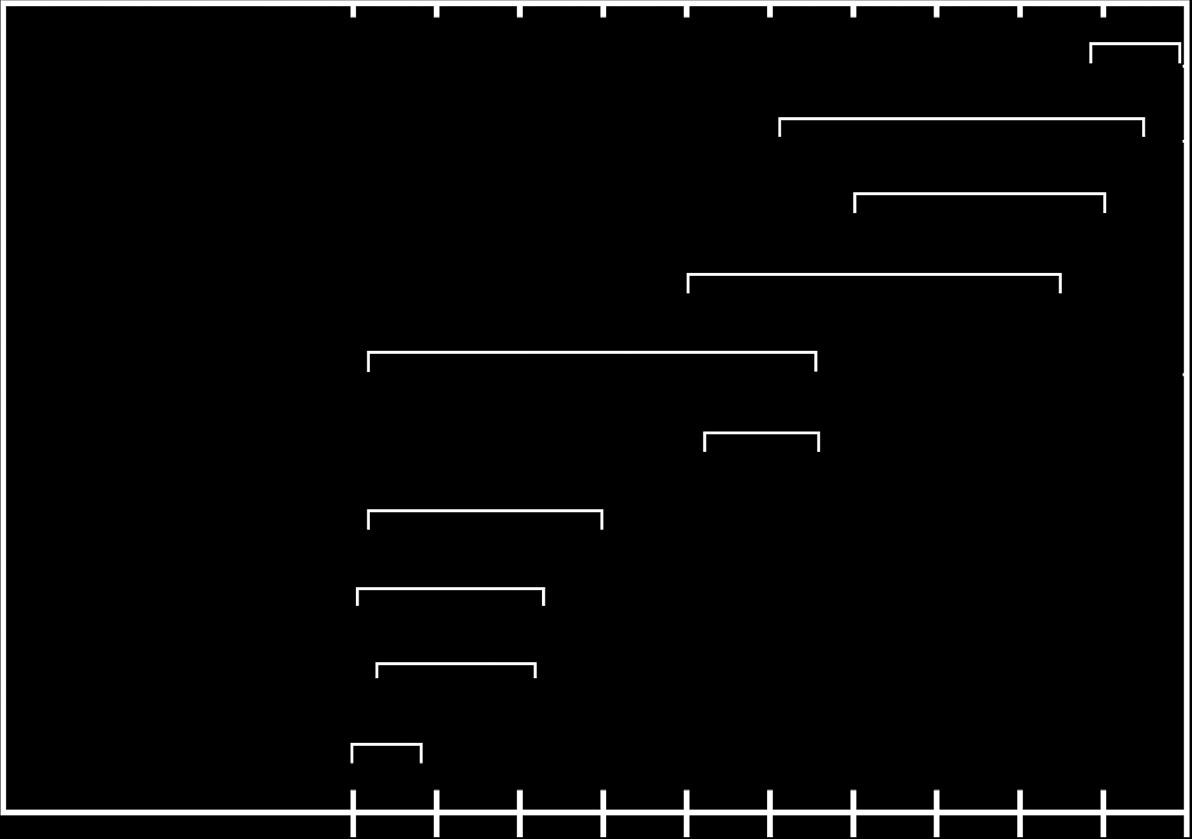

仅仅说一个事件具有不确定性是不够的,甚至没有提供多少信息。我们面临的问题是如何表达或描述不确定性的程度。一种方法是使用“有可能”、“不太可能”、“可能”或“机会”等定性描述词。然而,通过这些短语传达不确定性存在歧义,并且容易产生不同的解释(Beyth-Marom, 1982;Murphy and Brown,1983;National Research Council, 2006;Wallsten et al., 1986)。例如,图2.1展示了从二十名社会科学研究生中收集到的10个定性不确定性描述词所对应的概率范围的中位数端点。

由于定性描述不确定性存在歧义,通常更倾向于以定量方式表达不确定性,而这通过称为概率的数值来实现。从某种有限的意义上说,概率不过是基于三个被称为概率公理的前提逻辑推导出的抽象数学体系。若非该抽象概念与涉及不确定性的现实问题密切相关,否则这种体系对许多人(或许包括你)来说将毫无意义。在介绍概率公理以及若干重要推论之前,有必要首先定义一些术语。

2.2. 概率要素

2.2.1. 事件

事件是一组、一类或一组可能的不确定结果。事件可分为两种:复合事件可以分解为两个或更多(子)事件,而基本事件则不能。举一个简单的例子,考虑掷一个普通的六面骰子。“出现偶数点数”是一个复合事件,因为当出现两个、四个或六个点时该事件都会发生。“六个点出现”则是一个基本事件。

在掷骰子等简单情况下,通常很容易判断哪些事件是基本事件,哪些是复合事件。但在更一般的情况下,什么是基本事件或复合事件往往取决于具体情境以及进行分析的目的。例如,事件“明天会下雨”可以作为一个基本事件,与基本事件“明天下不会雨”相区分。但如果需要进一步区分降水形式,“降水发生”将被视为一个复合事件,可能由以下三个基本事件组成:“液态降水”、“固态降水”以及“既有液态又有固态降水”。如果我们进一步关注降水量多少,那么这三个事件本身也将被视为复合事件,每个复合事件至少包含两个基本事件。在这种情况下,例如,当“含有至少0.01英寸水当量的固态降水”或“含有少于0.01英寸水当量的固态降水”这两个基本事件中任意一个发生时,复合事件“固态降水”就会发生。

2.2.2. 样本空间

样本空间或事件空间是所有可能基本事件的集合。因此,样本空间代表了所有可能结果或事件的宇宙。等价地,它是最大的可能复合事件。

样本空间中事件之间的关系可以用几何方式表示,这种表示方法称为维恩图。通常将样本空间画成一个矩形,其中的事件用圆形表示,如图2.2a所示。此处样本空间是标记为S的矩形,可能包含明天降水的各种可能结果。在三个圆形的边界内描绘了四个基本事件。“无降水”圆形与其他圆形不重叠,因为在没有降水的情况下(即无降水时),不可能出现液态或固态降水。

“液态降水”和“固态降水”两个圆形之间共同的阴影区域表示“既有液态又有固态降水”这一事件。S在图2.2a中未被圆形包围的部分被解释为代表“空”事件,即不可能发生的事件。

几乎确定

很可能

有可能

大有机会

可能 不确定

不太可能

不大可能 可疑 几乎不可能

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

在维恩图中表示事件时,不一定非要画圆形或想到圆形。图2.2b是使用填满整个样本空间的矩形绘制的等效维恩图S。以这种方式绘制时,很明显S恰好由四个基本事件组成,代表了可能发生的所有结果范围。这种包含所有可能(根据当前所采用的工作定义)基本事件的集合称为互斥且完备(MECE)。互斥意味着这些事件中最多只有一个会发生;完备意味着这些事件中至少有一个会发生。一组MECE事件完全填满了样本空间。

注意 图2.2b 可以通过在矩形右侧添加一条垂直线来区分降水量,从而进行修改。如果这条线一侧的新矩形表示降水量为 0.01英寸 或以上,则另一侧的矩形表示降水量小于 0.01英寸。修改后的维恩图将表示七个互斥且完备事件。

2.2.3. 概率公理

一旦样本空间及其构成的事件被明确定义后,下一步就是为每个事件分配概率。这些规则都逻辑上源于概率的三条公理。虽然公理有正式的数学定义,但它们可以定性地表述如下:

- 任何事件的概率都是非负的。

- 复合事件S的概率是 1。

- 两个互斥事件中任一事件发生的概率等于它们各自概率之和。

2.3. 概率的意义

公理是概率数学的逻辑基础。也就是说,概率的数学性质都可以从公理中推导出来。本章后面将列出其中的一些性质。

然而,这些公理对于概率的实际含义并没有提供太多信息。关于概率的意义存在两种主流观点——频率观点和贝叶斯观点,此外还有其他解释(德埃利亚和拉普赖斯,2005;吉利斯,2000)。也许令人惊讶的是,在统计学领域,关于哪种观点正确的问题一直存在不小的争议。这一问题上的情绪实际上曾如此激烈,以至于某一解释的支持者曾对持不同观点的人发起过人身(言语)攻击!利特尔(2006)对这两种主要观点的优缺点进行了深思熟虑且平衡的评估。

值得强调的是,频率论者和贝叶斯概率的数学是相同的,因为它们都逻辑地源于相同的公理。二者之间的差异完全在于解释。这两种主流的概率解释在大气科学中都被接受并证明是有用的,正如电磁辐射的波粒二象性在物理学领域被接受并具有实用价值一样。

2.3.1. 频率解释

频率解释是概率的主流观点。它在18世纪的发展源于理解偶然性游戏以及优化相关赌博的需求。根据这一观点,一个事件的概率 precisely 就是其长期相对频率。该定义由大数定律加以形式化,该定律指出,随着机会次数的增加,事件{E}的发生次数与{E}出现的机会次数之比将收敛于事件{E}的概率,记为Pr{E}。这一思想可以形式地写为

$$

Pr \left{ E \right} = \lim_{n \to \infty} \frac{a}{n} \quad \text{as} \quad n \to \infty,

$$

其中 a 是发生次数,n 是机会次数(因此 a/n 是相对频率),而 ε 是一个任意小的数。公式 2.1 表明,当事件{E}发生的n个机会已经很多时,相对频率a/n有可能接近Pr{E}。此外,随着n逐渐增大,相对频率与概率更有可能接近。

频率解释是直观合理的且经验上可靠的。它在通过计算历史相对频率来估计气候学概率等应用中非常有用。例如,在过去50年中有 31×50¼15508月的天数。如果在这些日子中,有 487天在某一特定地点发生了降雨,则该地点在8月某天发生降水的气候学概率的一个自然估计值为487/1550¼0.314。

2.3.2. 贝叶斯(主观)解释

严格来说,采用概率的频率观点需要一系列相同的试验。对于利用足够长的历史气象数据序列来估计气候学概率而言,这一要求基本上不会带来问题。然而,在相对频率框架下,思考诸如“你所在的大学或母校的足球队在下一赛季至少赢得一半比赛”这类事件的概率时,则会遇到一些困难。尽管我们可以抽象地想象一个与即将到来的赛季完全相同的假设系列,但这个虚构的足球赛季系列对于实际估计该事件的概率并无帮助。

主观解释认为,概率代表了某个个体对不确定事件发生的信念程度或量化判断。例如,存在现在,天气预报员通常会(而且非常熟练地)对近期日子中降水发生等事件的概率进行评估,这已有很长的历史。如果你的大学或母校是一所足够大的学校,以至于职业赌徒对其橄榄球比赛的结果感兴趣,那么这些结果的概率也会被定期进行主观评估。

两个人可以对同一事件评估出不同的主观概率,而两者都不一定是错误的,这种判断上的差异通常是由于信息和/或经验的不同所致。然而,不同个体对同一事件可能具有不同的主观概率,并不意味着个体可以任意选择数值并称之为概率。为了使量化判断成为合法的主观概率,它必须是一致判断。这意味着,主观概率必须与概率公理保持一致,从而与概率公理所蕴含的概率的数学性质保持一致。

第2章 概率回顾

2.4. 概率的一些性质

维恩图之所以有用,原因之一在于它们能够将概率几何化地表示为面积。这样就可以利用对物理世界中几何关系的熟悉来更好地理解概率这一更抽象的领域。假设图2.2b中矩形的面积根据第二公理为1。第一公理指出,任何面积都不能为负。第三公理指出,不重叠部分的总面积等于各部分面积之和。

本节列出了一些从公理逻辑推导出的概率的数学性质。维恩图为概率提供的几何类比有助于帮助可视化这些性质。

2.4.1. 域、子集、补集和并集

第一公理和第二公理共同表明,任何事件的概率都介于零和一之间(包含端点):

$$

0 \leq \mathrm{Pr}{E} \leq 1 \tag{2.2}

$$

如果 $\mathrm{Pr}{E} = 0$,则该事件不可能发生。如果 $\mathrm{Pr}{E} = 1$,则该事件必然发生。

如果事件 ${E_1}$ 发生时,事件 ${E_2}$ 必然发生,则称 ${E_1}$ 是 ${E_2}$ 的子集。例如,${E_1}$ 和 ${E_2}$ 可能分别表示固态降水的发生和任何形式降水的发生。在这种情况下,第三公理意味着

$$

\mathrm{Pr}{E_1} \leq \mathrm{Pr}{E_2} \tag{2.3}

$$

事件 补集 是指事件${E}$不发生的(通常是复合)事件。例如,在图2.2b中,“液态降水和固态降水”事件的补集是复合事件“无降水,或仅液态降水,或仅冻态降水”。第二和第三公理共同意味着

$$

\mathrm{Pr}{E^C} = 1 - \mathrm{Pr}{E}, \tag{2.4}

$$

其中 ${E^C}$ 表示 ${E}$ 的补集。(一些作者使用上划线作为表示补集的另一种符号。这种上划线的用法与其最常见的统计学含义——表示算术平均值——有很大不同。)

两个事件的 并集 是这两个事件中一个或另一个或两者同时发生的复合事件。在集合表示法中,并集用符号 $[ $ 表示。根据第三公理,可以使用以下方法计算并集的概率

$$

\mathrm{Pr}{E_1 \cup E_2} = \mathrm{Pr}{E_1 \text{ or } E_2 \text{ or both}}

= \mathrm{Pr}{E_1} + \mathrm{Pr}{E_2} - \mathrm{Pr}{E_1 \cap E_2} \tag{2.5}

$$

符号 $\backslash $ 被称为 交集算子 ,且

$$

\mathrm{Pr}{E_1 \cap E_2} = \mathrm{Pr}{E_1, E_2} = \mathrm{Pr}{E_1 \text{ and } E_2} \tag{2.6}

$$

是 ${E_1}$ 和 ${E_2}$ 同时发生的事件。符号 ${E_1,E_2}$ 与 ${E_1 \cap E_2}$ 等价。$\mathrm{Pr}{E_1, E_2}$ 的另一个名称是 ${E_1}$ 和 ${E_2}$ 的 联合概率 。公式 2.5 有时被称为 概率加法法则 。无论 ${E_1}$ 和 ${E_2}$ 是否为互斥事件,该公式均成立。然而,如果两个事件是互斥的,则它们的交集(即它们的联合概率)为零,因为互斥事件不能同时发生。

联合事件的概率 $\mathrm{Pr}{E_1, E_2}$ 在公式 2.5 中被减去,以补偿在将事件 ${E_1}$ 和 ${E_2}$ 的概率相加时该区域被重复计算一次。这一点最容易通过思考如何求得 图2.2a 中两个重叠圆所包围的总面积来理解。图2.2a 中的阴影区域代表交集事件 ${\text{液态降水与固态降水}}$,它同时包含在标有 “液态降水” 和 “固态降水” 的两个圆形区域内。

加法法则,即公式2.5,可以通过将${E_1}$或${E_2}$视为复合事件(即其他事件的并集),并递归应用公式 2.5,推广到三个或更多事件的并集。例如,若${E_2} = {E_3 \cap E_4}$,代入公式2.5并经过一些整理后可得,

$$

\begin{aligned}

\mathrm{Pr}{E_1 \cup E_3 \cup E_4} &= \mathrm{Pr}{E_1} + \mathrm{Pr}{E_3} + \mathrm{Pr}{E_4} \

&\quad - \mathrm{Pr}{E_1 \cap E_3} - \mathrm{Pr}{E_1 \cap E_4} - \mathrm{Pr}{E_3 \cap E_4} \

&\quad + \mathrm{Pr}{E_1 \cap E_3 \cap E_4} \tag{2.7}

\end{aligned}

$$

这一结果从代数上可能难以理解,但从几何上却相当容易可视化。图2.3说明了这种情况。将三个圆形的面积分别相加(第一行中的内容)导致具有两种重叠阴影图案的面积被重复计算,而包含在所有三个圆形中的中心区域被计算了三次。方程 2.7的第二行修正了重复计算的问题,但将中心区域的面积减去了三次。在方程 2.7的第三行中,该区域的面积最终被重新加回一次。

在样本空间中以圆形表示的事件。(b) 以填满空间的矩形表示的相同事件。)

2.4.2. 德摩根定律

通过两个被称为德摩根定律的关系,可以方便地处理涉及并集或交集的补集的概率语句,或涉及并集与补集交集的概率语句。

$$

\mathrm{Pr}{(A \cup B)^C} = \mathrm{Pr}{A^C \cap B^C} \tag{2.8a}

$$

and

$$

\mathrm{Pr}{(A \cap B)^C} = \mathrm{Pr}{A^C \cup B^C} \tag{2.8b}

$$

这些定律中的第一条,即公式2.8a,表达了这样一个事实:两个事件的并集的补集等于这两个事件各自补集的交集。用维恩图的几何术语来说,位于${A}$和${B}$并集之外的事件(左侧)同时位于${A}$和${B}$各自之外(右侧)。德摩根定律中的第二条,即公式2.8b,指出两个事件交集的补集等于这两个事件各自补集的并集。此处用几何术语表示,不在${A}$和${B}$重叠区域内的事件(左侧)是那些要么在${A}$之外,要么在${B}$之外,或同时在两者之外的事件(右侧)。

2.4.3. 条件概率

我们通常关注的是,在某个其他事件已经发生或将要发生的情况下,某一事件的概率。例如,我们可能关心在发生降水的情况下出现冻雨的概率;或者需要知道在飓风附近登陆的情况下,沿海风速超过某一阈值的概率。这些都是条件概率的例子。其中必须“给定”的事件称为条件事件。条件概率的常规表示法使用一条竖线,因此将${E_1}$表示为所关注的事件,${E_2}$表示为条件事件,则条件概率记作

$$

\mathrm{Pr}{E_1 | E_2} = \mathrm{Pr}{E_1 \text{ given that } E_2 \text{ has occurred or will occur}} \tag{2.9}

$$

如果事件 ${E_2}$ 已经发生或将会发生,则 ${E_1}$ 的概率是条件概率 $\mathrm{Pr}{E_1 | E_2}$。如果条件事件没有发生或不会发生,则该条件概率本身对 ${E_1}$ 的概率不提供任何信息。

更正式地,条件概率根据所关注事件与条件事件的交集来定义,依据如下

$$

\mathrm{Pr}{E_1 | E_2} = \frac{\mathrm{Pr}{E_1 \cap E_2}}{\mathrm{Pr}{E_2}}, \tag{2.10}

$$

前提是条件事件的概率不为零。直观上,条件概率与所讨论的两个事件的联合概率 $\mathrm{Pr}{E_1 \cap E_2}$ 相关是有道理的。再次强调,这一点通过维恩图中的面积类比来理解最为直观,如 图2.4所示。我们将${E_1}$的无条件概率理解为样本空间S中由标记为E1的矩形所占据的比例。对${E_2}$进行条件作用意味着我们只关注包含${E_2}$的结果。实际上,我们将S中不属于${E_2}$的部分全部舍弃。这相当于考虑一个新的样本空间S′,它与${E_2}$重合。因此,条件概率$\mathrm{Pr}{E_1 | E_2}$在几何上表示为新样本空间(对应于${E_2}$)的面积中被 ${E_1}$所占据的比例。如果条件事件和所关注的事件互斥,则条件概率显然必须为零,因为它们的联合概率为零。

2.4.4. 独立性

重新排列条件概率的定义,即公式2.10,可得该表达式的另一种形式,称为概率乘法法则:

$$

\mathrm{Pr}{E_1 \cap E_2} = \mathrm{Pr}{E_1 | E_2} \mathrm{Pr}{E_2} = \mathrm{Pr}{E_2 | E_1} \mathrm{Pr}{E_1} \tag{2.11}

$$

如果两个事件的发生或不发生互不影响,则称这两个事件是独立的。例如,如果我们掷一个红骰子和一个白骰子,红骰子出现某个结果的概率不受白骰子结果的影响,反之亦然。这两个骰子的结果是相互独立的。${E_1}$ 和 ${E_2}$ 的独立性意味着 $\mathrm{Pr}{E_1 | E_2} = \mathrm{Pr}{E_1}$ 以及 $\mathrm{Pr}{E_2 | E_1} = \mathrm{Pr}{E_2}$。由于事件的独立性,联合概率的计算变得特别简单,因为此时乘法法则简化为

$$

\mathrm{Pr}{E_1 \cap E_2} = \mathrm{Pr}{E_1} \mathrm{Pr}{E_2}, \quad \text{for } {E_1} \text{ and } {E_2} \text{ independent} \tag{2.12}

$$

方程 2.12可轻松扩展到多个独立事件的联合概率计算,只需将所有独立无条件事件的概率相乘即可。

例2.1 条件相对频率

考虑使用表A.1 中附录A给出的数据来估计气候学(即长期或“总体”)概率。可以计算以其他事件为条件的气候学概率。这类概率有时被称为条件气候学概率,或条件气候态。

假设我们感兴趣的是,在伊萨卡一月份最低温度至少为0°F的条件下,液态当量降水量达到至少0.01英寸的概率估计。从物理上讲,这两个事件可能存在关联,因为极低最低温度通常出现在晴朗的夜晚,而降水发生需要云的存在。这种物理关系使我们预期这两个事件在统计上是相关的(即不独立),并且在不同最低温度条件下,降水的条件概率会彼此不同,也不同于无条件概率。例如,基于对潜在物理过程的理解,我们预计当最低温度在0°F或以上时,降水的概率将大于最低温度低于0°F这一补事件下的条件概率。

为了使用条件相对频率估计这些概率中的第一个,我们只关注伊萨卡最低温度至少为0°F的数据记录。在表A.1中有24天这样的日子。在这24天中,有14天显示有可测降水量(ppt),由此得到估计值 $\mathrm{Pr}{\text{ppt} \geq 0.01\,\text{in.} | T_{\text{min}} \geq 0^\circ\text{F}} = 14/24 \approx 0.58$。对于最低温度低于0°F的七天的降水数据已被忽略。由于这七天中仅有一天记录到可测降水,我们可以估计在最低温度低于0°F这一互补条件事件下发生降水的条件概率为 $\mathrm{Pr}{\text{ppt} \geq 0.01\,\text{in.} | T_{\text{min}} < 0^\circ\text{F}} = 1/7 \approx 0.14$。相应地,无条件降水概率的估计值为 $\mathrm{Pr}{\text{ppt} \geq 0.01\,\text{in.}} = 15/31 \approx 0.48$。

在例2.1 中计算的条件概率估计值之间的差异反映了统计依赖。由于潜在的物理过程已被充分理解,我们不会轻易推测相对较高的最低温度会以某种方式导致降水。相反,温度和降水事件之所以表现出统计关系,是因为它们各自与云具有不同的物理联系。在处理那些物理关系可能未知的统计依赖变量时,必须牢记:统计依赖并不一定意味着存在物理上的因果关系,而可能只是反映了物理数据生成过程中更复杂的相互作用。

例2.2. 持续性作为条件概率

大气变量通常表现出与其自身过去和未来值的统计依赖。在大气科学术语中,这种随时间的依赖通常被称为持续性。持续性可以定义为同一变量的连续值之间或给定事件的连续发生之间的 (正向)统计依赖的存在。正向依赖意味着变量的大值倾向于被相对大的值跟随,而变量的小值倾向于被相对小的值跟随。

通常,持续性的来源是测量间隔短于潜在物理过程的时间尺度(至少其中一个)。因此,气象变量在时间上的统计依赖通常是正的。例如,如果今天的气温高于平均气温,那么明天出现高于平均温度的概率更高。因此,持续性的另一个名称是正序列相关性。当存在这种频繁出现的特征时,它对从大气数据中得出的统计推断具有重要影响,这将在第5章中看到。

考虑利用表A.1 中附录A的少量逐日数据,对伊萨卡降水发生事件的持续性进行刻画。从物理意义上讲,序列相关性将表现为由于与该地点冬季降水相关的中纬度天气尺度波动的典型时间尺度为数天,长于每日观测间隔,因此在这些数据中可以预期这一现象。其统计结果应表现为:报告有可测降水量的日期往往连续出现,无可测降水量的日期也往往连续出现。

为了评估降水事件的序列相关性,有必要估计形如 $\mathrm{Pr}{\text{ppt today} | \text{ppt yesterday}}$ 的条件概率。由于数据集A.1中没有1986年12月31日或1987年2月1日的记录,因此共有30个“昨天/今天”的数据对可供使用。为了估计 $\mathrm{Pr}{\text{ppt today} | \text{ppt yesterday}}$,我们只需统计报告了降水的天数(作为条件作用,即“昨天”事件)后紧接着第二天也报告了降水(作为关注事件,即“今天”)的次数。在估计这种条件概率时,我们并不关心那些未报告降水的天数之后的情况。

排除1月31日,共有14天报告了降水。其中,10天之后是另一个有非零降水量的湿日,而4天之后是干日。因此,条件相对频率估计为 $\mathrm{Pr}{\text{ppt today} | \text{ppt yesterday}} = 10/14 \approx 0.71$。类似地,以补事件(“昨天”无降水)为条件,得到估计值 $\mathrm{Pr}{\text{ppt today} | \text{no ppt yesterday}} = 5/16 \approx 0.31$。这两个条件概率估计值之间的差异证实了这些数据中的序列相关性,并量化了湿日与干日成串出现的趋势。这两个条件概率也构成了一个“条件气候学”。

2.4.5. 全概率定律

有时,由于信息有限,必须间接计算概率。在这种情况下,一个有用的关系是全概率定律。考虑在感兴趣的样本空间上的一组互斥且完备事件${E_i}, i=1,…,I$。图2.5 展示了I=5个事件的这种情况。如果存在另一个定义在该样本空间上的事件${A}$,则其概率可以通过对联合概率求和来计算

$$

\mathrm{Pr}{A} = \sum_{i=1}^{I} \mathrm{Pr}{A \cap E_i} \tag{2.13}

$$

该等式右侧的符号表示对大写西格玛右侧数学模板所定义的各项进行求和,求和范围是索引 $i$ 从 $1$ 到 $I$(包含)的所有整数值。代入概率乘法法则可得

$$

\mathrm{Pr}{A} = \sum_{i=1}^{I} \mathrm{Pr}{A | E_i} \mathrm{Pr}{E_i} \tag{2.14}

$$

如果已知无条件概率 $\mathrm{Pr}{E_i}$ 以及在每个互斥且完备事件 ${E_i}$ 条件下事件 ${A}$ 的条件概率,则可以计算出 ${A}$ 的无条件概率。需要注意的是,只有当事件 ${E_i}$ 构成样本空间的一个互斥且完备的划分时,公式 2.14 才成立。

Example 2.3. 使用全概率定律组合条件概率

例2.2也可以从全概率定律的角度来理解。假设将样本空间划分为仅有的I=2个互斥且完备事件:${E_1}$表示昨天下雨,${E_2} = {E_1^C}$表示昨天下雨未发生。令事件${A}$为今天降水发生。如果数据不可用,我们可以通过全概率定律利用条件概率计算$\mathrm{Pr}{A}$。即,

$$

\begin{aligned}

\mathrm{Pr}{A} &= \mathrm{Pr}{A | E_1} \mathrm{Pr}{E_1} + \mathrm{Pr}{A | E_2} \mathrm{Pr}{E_2} \

&= (10/14)(14/30) + (5/16)(16/30) = 0.50

\end{aligned}

$$

由于附录A中提供了数据,只需简单计数即可验证此结果的正确性。

2.4.6. 贝叶斯定理

贝叶斯定理 是乘法法则和全概率法则的一个有趣结合。在相对频率设定中,贝叶斯定理用于 “反转”条件概率。也就是说,如果已知$\mathrm{Pr}{E_1 | E_2}$,则可以使用贝叶斯定理来计算$\mathrm{Pr}{E_2 | E_1}$。在第6章中发展的贝叶斯框架中,它被用来根据新信息最优地修正或更新主观概率。

再次考虑如图2.5所示的情况,其中存在一组定义好的互斥且完备事件${E_i}$以及另一个事件 ${A}$。利用乘法法则(公式2.11),可以得到${A}$与任意事件${E_i}$的联合概率的两个表达式,

$$

\mathrm{Pr}{A, E_i} = \mathrm{Pr}{A | E_i} \mathrm{Pr}{E_i} = \mathrm{Pr}{E_i | A} \mathrm{Pr}{A} \tag{2.15}

$$

结合等式右边的两项并重新整理可得

$$

\mathrm{Pr}{E_i | A} = \frac{\mathrm{Pr}{A | E_i} \mathrm{Pr}{E_i}}{\mathrm{Pr}{A}} = \frac{\mathrm{Pr}{A | E_i} \mathrm{Pr}{E_i}}{\sum_{j=1}^{J} \mathrm{Pr}{A | E_j} \mathrm{Pr}{E_j}} \tag{2.16}

$$

全概率定律已被用于重写分母。公式2.16是贝叶斯定理的表达式。它可分别适用于每一个互斥且完备事件${E_i}$。但需注意,对于每一个$E_i$,其分母是相同的,因为每次$\mathrm{Pr}{A}$都是通过对所有事件求和得到的,分母中的下标$j$用于索引这些事件。

例2.4 从相对频率角度理解贝叶斯定理

给定最低温度高于或低于0°F时降水发生的条件概率在例2.1中进行了估算。可使用贝叶斯定理计算逆向条件概率,涉及在发生或未发生降水情况下的温度事件。设${E_1}$表示最低温度在0°F及以上,${E_2} = {E_1^C}$为补事件,即最低温度低于0°F。显然,这两个事件构成了样本空间的一个互斥且完备的划分。回顾一下,在31天中有24天报告的最低温度至少为0°F,因此温度事件的无条件气候估计概率为$\mathrm{Pr}{E_1} = 24/31$和$\mathrm{Pr}{E_2} = 7/31$。另外,还记得$\mathrm{Pr}{A | E_1} = 14/24$以及$\mathrm{Pr}{A | E_2} = 1/7$。

公式 2.16可分别应用于两个事件${E_i}$。在每种情况下,分母均为$\mathrm{Pr}{A} = (14/24)(24/31) + (1/7)(7/31) = 15/31$。(这与例2.3中得到的降水概率估计值略有不同,因为在例2.3中无法包含12月31日的数据。)根据贝叶斯定理,已知降水发生条件下最低温度至少为0°F的条件概率为$(14/24)(24/31)/(15/31) = 14/15$。类似地,已知非零降水条件下最低温度低于0°F的条件概率为$(1/7)(7/31)/(15/31) = 1/15$。由于所有数据均可在附录A中获得,因此可通过直接计数验证这些计算结果。

例2.5 贝叶斯定理的主观概率角度

一种与例2.4 中的计算相对应的主观(贝叶斯)概率解释也是可能的。假设需要一份天气预报,指明最低温度至少为0°F的概率。如果没有更复杂的信息可用,则自然会使用该事件的无条件气候学概率$\mathrm{Pr}{E_1} = 24/31$来表示预报员对结果的不确定性或信念程度。在贝叶斯框架中,这种基本信息状态被称为先验概率。然而,假设预报员能够知道当天是否会发生降水。该信息将影响预报员对温度结果的确定性程度。预报员能变得多确定,取决于温度与降水之间关系的强度,这通过给定两种最低温度结果下降水发生的条件概率来表达。在这个例子的记号中,这些条件概率$\mathrm{Pr}{A | E_i}$被称为似然。如果发生降水,预报员会更有把握认为最低温度至少为0°F,其修订后的概率由公式2.16给出为$(14/24)(24/31)/(15/31) = 14/15$。这种根据有关降水发生的附加信息而修改或更新的对极低最低温度不发生的概率判断,称为后验概率。此处后验概率大于24/31 的先验概率。同样地,如果不会发生降水,预报员更有信心认为最低温度将不会达到0°F或更高。请注意,本例与例2.4 之间的差异完全在于解释上,而计算和数值结果是相同的。

2.5. 练习

2.1 在某地点60个冬季的气候记录中,有9个冬季出现了单次风暴降雪超过35厘米的情况(将此类降雪定义为事件“A”),有36个冬季的最低温度低于 -25°C(将此定义为事件“B”)。事件“A”和事件“B”同时发生的冬季有3个。

a. 绘制一个适用于该数据的样本空间的维恩图。

b. 使用集合符号写出35厘米降雪、 -25°C温度或两者同时发生的事件的表达式。估算该复合事件的气候学概率。

c. 使用集合符号写出同时具有35厘米降雪量且温度不低于 -25°C的冬季发生的事件表达式。估算该复合事件的气候学概率。

d. 使用集合符号写出既没有 -25°C温度也没有35厘米降雪量的冬季发生事件的表达式。同样,估算其气候学概率。

2.2

使用表A.1中的1987年1月数据集,定义事件“A”为伊萨卡Tmax>32°F,事件“B”为卡南代瓜Tmax>32°F。

(a) 解释$\mathrm{Pr}(A)$、$\mathrm{Pr}(B)$、$\mathrm{Pr}(A, B)$、$\mathrm{Pr}(A \cup B)$、$\mathrm{Pr}(A | B)$和$\mathrm{Pr}(B | A)$的含义。

(b) 利用数据中的相对频率估计 $\mathrm{Pr}(A)$、 $\mathrm{Pr}(B)$和 $\mathrm{Pr}(A, B)$。

(c) 利用(b)部分的结果,计算 $\mathrm{Pr}(A | B)$。

(d) 事件“A”和“B”是否独立?你是如何判断的?

2.3

再次使用 表A.1中的数据,估算伊萨卡最高气温低于或等于冰点(32°F)的概率,已知前一天的最高气温低于或等于冰点。

a. 考虑温度数据的持续性。

b. 错误地假设每日温度序列是独立的。

2.4

三套雷达系统独立运行,正在搜寻“钩状”回波(与龙卷风相关的雷达特征)。假设每当龙卷风出现时,每套雷达未能探测到该特征的概率为0.05。

a. 绘制适用于本问题的样本空间的维恩图。

b. 龙卷风逃逸所有三套雷达检测的概率是多少?

c. 龙卷风被三套雷达均探测到的概率是多少?

2.5

假设明天早晨(世界协调时12点)至明晚(世界协调时0点)的降水概率(PoP)预报为 0.7,明晚(世界协调时0点)至次日早晨(世界协调时12点)的降水概率(PoP)预报为0.4。

a. 假设这两个时间段内的降水发生相互独立,那么从明天世界协调时12点至次日世界协调时12点这24小时时段内降水发生的概率是多少?

b. 在现实世界中,连续的12小时时间段内的降水发生存在正统计依赖。例如,在第一个时间段发生降水的条件下,第二个时间段 (世界协调时0点至12点)降水的条件概率高于相应的无条件概率。如果考虑这种依赖关系,那么整个24小时时段降水发生的概率相比(a)部分的答案会更大还是更小?请从数学上证明你的答案。

2.6 你所在地区正在通过随机对数量相等的候选风暴进行人工降雨或不进行人工降雨来研究人工降雨对抑制破坏性冰雹的影响。假设已播种的风暴产生破坏性冰雹的概率为0.10,未播种的风暴产生破坏性冰 hail的概率为0.40。如果其中一个候选风暴刚刚产生了破坏性冰雹,那么它是已播种的风暴的概率是多少?

概率基础与贝叶斯原理

概率基础与贝叶斯原理

2873

2873

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?