2025 年 3 月,IEEE 旗下权威期刊《IEEE Transactions on Industrial Informatics》(第 21 卷第 6 期)发布了一篇题为《The Alliance of SDN and MQTT for the Web of Industrial Things》的研究论文(DOI:10.1109/TII.2025.3537291)。该研究聚焦 “更智能” 工厂场景下工业物联网的痛点,提出了 SDN 与 MQTT-SN 融合的解决方案,为工业物联网(WoIT)的落地难题提供了新思路。今天,我们就来深度拆解这篇研究的核心内容。

一、研究背景:智能工厂离不开 IIoT,但 WoIT 落地卡在哪?

1. 智能工厂的 “刚需”:工业物联网(IIoT)生态

如今,“更智能” 的工厂流程已不再是概念 —— 要实现生产效率提升、质量优化与实时监控,工业物联网(IIoT)生态系统成为核心支撑。其运作逻辑很清晰:通过大规模部署传感器、执行器及联网设备,实时收集生产线、设备运行中的异构数据(比如温度数据、故障日志、能耗参数等),再将这些数据传输至数据中心进行分析与监控,最终反哺生产决策。

而这一切的底层,都依赖于工业物联网(WoIT) —— 它是 IIoT 设备互联、数据流转的基础架构。不过,研究也指出,IoT 的核心价值本就是 “连接生产、医疗等设备与 IT 及关键业务系统”,WoIT 正是这一价值在工业领域的具体落地。

2. WoIT 的 “三大拦路虎”

理想很丰满,但 WoIT 的基础架构目前仍面临未解决的难题,根源在于三大约束:

- 设备资源受限:工业场景中大量传感器、低端控制器等设备,在计算、存储、功耗上都有明显局限;

- 技术异构性:不同厂商的设备、不同通信协议(如 TCP/IP 与非 TCP/IP)混杂,导致设备协同与数据兼容难度大;

- 交互与通信复杂:工厂内设备数量多、交互逻辑复杂(比如一条生产线需联动传感器、控制器、机械臂),进而形成复杂的通信模式,增加数据传输延迟与管理成本。

二、解决方案:SDN+MQTT-SN,为 WoIT 搭起 “高效骨架”

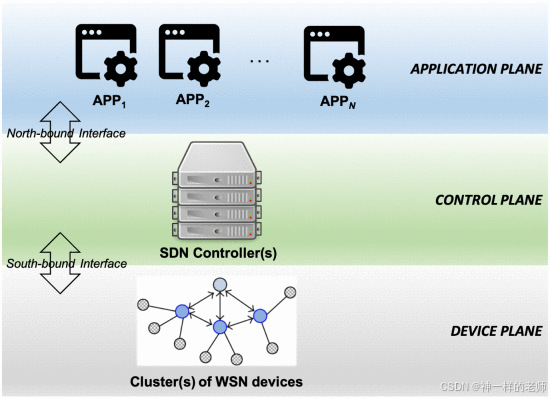

针对上述痛点,研究团队提出了一套以 “软件定义网络(SDN)” 为核心的完整方案,从框架到标准实现全链路优化。

1. 核心框架:SDN 启发的 “协同优化思路”

研究的核心突破,是设计了一个受 SDN 原理启发的通用框架。这个框架的目标很明确:既要解决 WoIT 的问题,又要 “协同优化工业应用需求”,具体通过两个关键动作实现:

- 最小化端到端延迟:工业场景对实时性要求极高(比如设备故障需毫秒级响应),降低数据从传感器到数据中心的传输延迟,是保障生产稳定的关键;

- 延长IIoT 生态寿命:通过优化资源分配,减少设备不必要的能耗与损耗,间接延长整个生态系统的运行周期。

2. 数据流架构:适配工业应用的 “发布 - 订阅” 扩展

在框架基础上,团队进一步推导了基于 SDN 的通用架构,专门用于处理 IIoT 中的数据流。其核心适配场景,是 “扩展基础发布 - 订阅模式” 的工业应用。这里简单解释下 “发布 - 订阅模式”:它是一种灵活的通信架构 —— 传感器等设备(发布者)只需 “发布” 数据,数据中心或控制器(订阅者)只需 “订阅” 感兴趣的数据类型,无需双方直接建立连接。这种模式能应对工业场景中大量设备的并发通信需求,而 SDN 架构则进一步优化了数据流的路由与管理,让数据传输更高效。

3. 设备适配:选对 MQTT-SN,解决 “资源受限” 难题

方案的另一大亮点,是选用了MQTT-SN 标准作为通信协议。为什么选它?因为 MQTT-SN 是专门为 “资源受限设备” 设计的轻量级协议 —— 它占用带宽少、功耗低、对设备计算能力要求不高,完美适配工业场景中大量低端传感器、控制器的需求,从协议层解决了 “设备资源有限” 与 “数据高效传输” 的矛盾。

三、验证结果:实际场景下,性能与资源 “双赢”

研究团队没有停留在理论设计,而是将这套集成方案放到实际工业场景中验证,结果相当亮眼:

- 延迟显著降低:在 “端到端消息传递延迟” 这一核心指标上,方案表现出远超传统架构的性能,能满足工业实时监控、紧急响应的需求;

- 始终低开销:即便性能提升,方案始终保持 “低资源开销”—— 占用的带宽、计算资源、设备功耗都控制在有限范围,不会给工业设备带来额外负担。

四、总结:这篇研究的价值在哪?

对于智能工厂与工业物联网领域来说,这篇研究的意义在于提供了一套 “从问题到落地” 的完整解决方案:

- 针对性解决了 WoIT 的三大核心痛点(设备约束、技术异构、通信复杂);

- 用 “SDN 架构 + MQTT-SN 标准” 的组合,平衡了 “高性能” 与 “低资源消耗”,兼顾工业场景的实时性与经济性;

- 经实际验证的结果,也为企业落地 IIoT 提供了可参考的技术路径,避免 “纸上谈兵”。

16万+

16万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?