- 随着电气与电子设备功率的急剧增加及应用范围的扩展,电磁辐射的潜在危害日益显著,其防护与研究已成为亟需重视的公共安全问题。

电磁波频段划分表

-

长波/中波:可沿地面传播(地波),受地形和大气条件影响小,能覆盖超远距离

-

短波:依靠电离层反射实现全球通信

-

VHF及以上(超短波+微波):以视距传播为主,衰减快,需中继站或卫星

| 波段名称 | 频率范围 | 波长范围 | ITU命名 | 典型应用 | 典型传播距离 |

|---|---|---|---|---|---|

| 长波 | 100 ~ 300 kHz | 3 ~ 1 km | LF | 长波导航、潜艇通信 | 数百公里~千公里(地波) |

| 中波 | 300 kHz ~ 3 MHz | 1 km ~ 100 m | MF | AM广播 | 数百公里(夜间电离层反射可达更远) |

| 短波 | 3 ~ 30 MHz | 100 ~ 10 m | HF | 短波广播、海事通信、远距离航空通信 | 1000~数千公里(电离层反射) |

| 超短波 | 30 ~ 300 MHz | 10 ~ 1 m | VHF | FM广播、VHF电视、航空通信 | 视距(几十公里) |

| 微波(低端) | 300 MHz ~ 3 GHz | 1 m ~ 10 cm | UHF | UHF电视、2G/3G、Wi-Fi(2.4 GHz) | 视距(几公里,需中继) |

| 微波(中段) | 3 GHz ~ 30 GHz | 10 cm ~ 1 cm | SHF | 卫星通信、微波炉、雷达、5G Sub-6 GHz | 视距(数百米~几十公里,受雨衰) |

| 微波(高端) | 30 GHz ~ 300 GHz | 1 cm ~ 1 mm | EHF | 毫米波通信(5G毫米波)、车载雷达 | 视距(几十米~几百米,受大气吸收) |

| 混合波段 | — | — | — | 综合通信系统 | 依系统设计而定 |

受照标准与辐射标准的区别

-

受照标准

-

定义:为了保护人体安全,规定人体所能接受的最大允许电磁辐射强度电平。

-

评价方法:用功率密度(辐射功率通量密度)表示,单位为:

mW/cm 2 或 μ W/cm 2 \text{mW/cm}^2 \text{ 或 } \mu \text{W/cm}^2 mW/cm2 或 μW/cm2

-

安全系数:从卫生学角度,受照标准必须比可能造成人体伤害的强度低至少 10 倍,以保证长期暴露安全。

-

-

辐射标准

-

定义:针对设备本身,规定其外壳附近允许的最大电磁泄漏强度,即设备发射到周围空间的电平限制。

-

特点:数值通常高于受照标准,因为:

-

人体通常不直接接触设备表面

-

电磁波在空间传播过程中功率会随距离迅速衰减:

- 近区:功率密度约按距离平方反比减小

- 远区:功率密度约按距离成反比减小

-

-

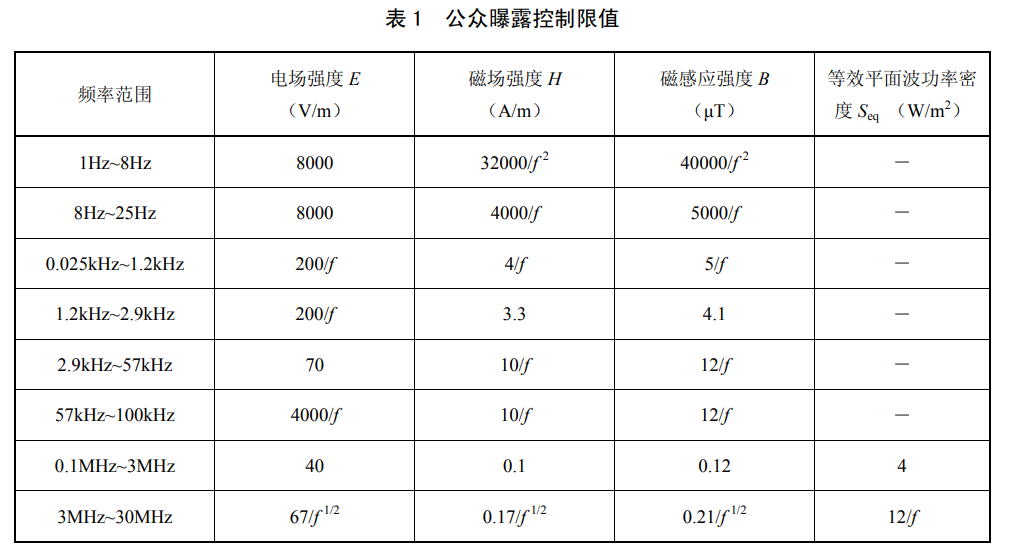

公众暴露控制限值

-

注:对于脉冲电磁波,除满足上述要求外,其功率密度的瞬时峰值不得超过表1中所列限值的1000倍或场强的瞬舜时峰值不得超过表1中所列限值的32倍。

-

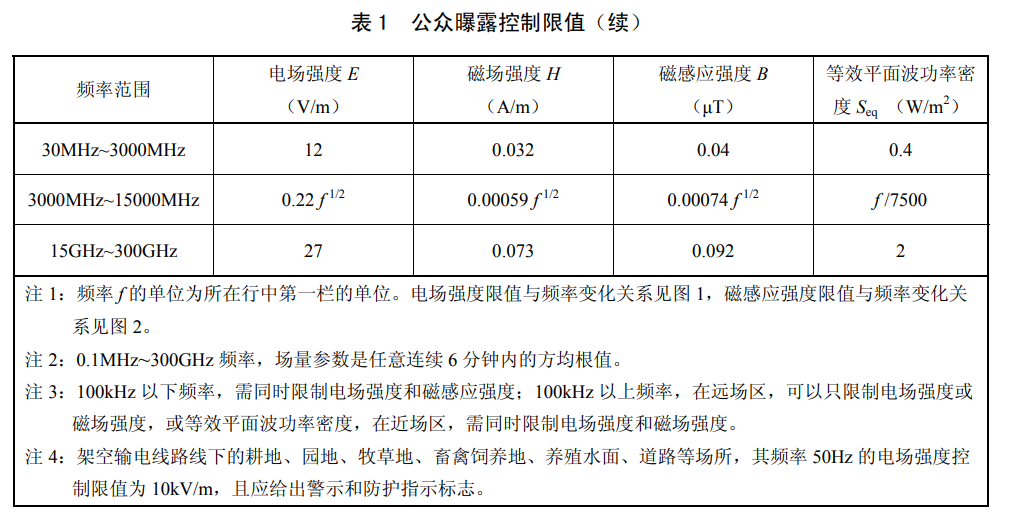

环境电磁波容许辐射强度分级标准

生活常用设备电磁辐射特性表

| 设备 | 频率范围 | 典型发射功率 | 距离人体典型功率密度 | 备注 / 使用特点 | 参考链接 |

|---|---|---|---|---|---|

| 手机 | 0.8–2.6 GHz(2G/3G/4G),3.3–4.9 GHz(5G Sub-6G) | 0.1–2 W(自动调节) | 贴耳时约 0.1–1 mW/cm² | 近场辐射,SAR ≤ 1.6/2.0 W/kg(FCC/ICNIRP) | FCC SAR |

| Wi-Fi 路由器 | 2.4 GHz / 5 GHz | 0.05–0.2 W | 0.01–0.1 mW/cm²(1m处) | 连续发射,功率远低于手机 | Wi-Fi Alliance |

| 蓝牙耳机 | 2.4 GHz | < 0.01 W(10 mW) | < 0.001 mW/cm²(1m处) | 功率极低,接触面积小 | Bluetooth SIG |

| 微波炉 | 2.45 GHz | 500–1000 W | 外壳泄漏 ≤ 1 mW/cm²(5cm处) | 受标准严格限制(GB 4706.21) | WHO 微波炉安全 |

| 基站(宏站) | 0.8–3.5 GHz | 20–60 W | 地面 10–100 μW/cm² | 天线安装在高处,公众区域功率密度低 | ICNIRP Guidelines |

| 无绳电话(DECT) | 1.9 GHz | < 0.25 W | 0.01–0.1 mW/cm² | 持续低功率通信 | ETSI DECT 标准 |

| 智能手表 / 可穿戴设备 | 2.4 GHz | < 0.1 W | < 0.01 mW/cm²(1m处) | 主要通过蓝牙/Wi-Fi发射 | ICNIRP Wearables |

- 微波炉在距离外壳 5 cm 时泄漏功率密度为 1 mW/cm²,若距离 30–40 cm,功率密度将降至约 0.01 mW/cm²,衰减约 100 倍

- 手机等日用无线设备在出厂前必须进行辐射测定,并满足国际或国家的电磁辐射安全标准

- 电磁炉、电热毯、电加热设备相关待补充

生物实验数据

微波对白内障的实验与研究结论

-

动物(兔)实验表明:当功率密度达到 500~600 mW/cm² 时,可导致兔眼晶状体形成白内障。在单次 270 分钟 照射中,当功率密度达到 120~200 mW/cm² 时,可引起眼球损伤。当晶状体囊后侧玻璃体液温度升至 49~50 ℃ 时,晶状体结构发生不可逆变化。

-

美国三军的微波研究报告指出:10 mW/cm² 的照射不会损害晶状体。 10~300 mW/cm² 的照射可引起晶状体水肿,但多为可逆性变化。 >300 mW/cm² 的照射会造成晶状体不可逆损伤。

-

脉冲波比连续波的损伤性更强,因此部分研究者认为 2450 MHz 微波导致白内障的机制不仅仅是热效应。

微波对血液生成的影响

-

动物(棕鼠)实验表明: 暴露于 2100 MHz、20 mW/cm² 的微波辐射下 71 小时,淋巴细胞和嗜酸性细胞均显著减少。

-

动物(棕鼠)实验表明:暴露于 3000 MHz 微波,按照不同方案进行:10 mW/cm²、60 分钟/天、连续 216 天; 10 mW/cm²、15 分钟/天、连续 20 天;100 mW/cm²、5 分钟/天、连续 6 天;结果显示:在 40 mW/cm² 和 100 mW/cm² 条件下,白细胞、红细胞和淋巴细胞的绝对数量均下降,而粒细胞和网状细胞数量升高;在 10 mW/cm² 时,白细胞和淋巴细胞数目减少,粒细胞增加。

-

动物(大白鼠)慢性实验表明: 在 5 mW/cm² 条件下,连续照射 每天 5 小时、共 30 天,血液指标已出现明显变化,表明 作用阈值约为 5 mW/cm²。

-

对血液成分的影响: 血小板数量减少;血液中巯基(-SH)含量下降;高功率电平(如 280 mW/cm²)会导致 血液凝固时间延长,但血块收缩时间缩短。

微波对内分泌的影响

-

研究表明,微波辐射对内分泌功能的影响主要表现为:甲状腺功能改变:出现甲状腺肿大,碘摄取率升高;乳腺分泌功能下降:妇女乳汁分泌量减少;糖代谢紊乱:导致代谢与内分泌调节异常。30 mW/cm^2 S波段微波辐射35 min可对大鼠造成生理和心理应激损伤,且该损伤与JNK通路的激活有关。

-

动物实验表明: 小于 10 mW/cm² 的微波辐射即可使动物的丘脑-垂体-肾上腺轴功能紊乱。

-

动物实验表明: 将小鼠暴露于 10000 MHz(10 GHz) 微波,功率密度为 20 mW/cm² 和 60 mW/cm²,其生长率先受到抑制,随后又出现增加。反复暴露于 3000 MHz 微波,可使年轻动物生长率增加 4~6%。棕鼠在反复暴露于 2450 MHz 微波后,体重增加速度快于对照组。

-

动物(棕鼠)实验表明:实验使用 2450 MHz、250 mW/cm² 微波对棕鼠睾丸照射,分别持续 5 分钟、10 分钟、15 分钟,并在 第 6 天、第 13 天、第 29 天进行组织学检查,结果表明:

-

损伤程度与照射时间密切相关:

- 5 分钟照射即可引起睾丸水肿与肿胀;

- 更长时间照射则导致睾丸萎缩、纤维化,以及精细管的凝固性坏死。

- 实验表明,将2540MHZ微波对墨丸照射与红外线照射进行比较,在同样温升情况下(41℃),微波照射的损害程度比红外线严重。

-

恢复情况:

- 在照射后的 第 13 天,受损组织出现明显恢复迹象;这表明在一般照射条件下,微波主要是抑制精子的生长过程,但对睾丸间质细胞和体液中的激素含量影响不大,因此停止照射后性机能可恢复。

-

不可逆性:

- 强烈微波照射仍会造成不可逆损伤,导致生育功能难以恢复。

-

作业人员个体防护用具

在射频和微波环境下,作业人员需要佩戴个体防护用具,以减少电磁辐射对身体的影响。主要包括防护衣和防护眼镜。

(1)防护衣

防护衣样式类似短大衣,用于保护包括生殖器官在内的全身,减少微波照射。

常见类型:

-

金属丝布防护衣

采用极细的铜丝或铝丝,与棉线或蚕丝混合编织而成。

优点: 防护性能良好

缺点: 材料较硬,穿着不便,不受作业人员欢迎 -

渗金属布防护衣

通过化学处理,将银粒子渗入化纤布或纯棉布中制成。

优点: 防护效果好,穿着方便

缺点: 银的来源困难,价格昂贵,推广受限

改进方案: 目前已成功用铜代替银,降低成本,并已投入生产

(2)防护眼镜

防护眼镜样式类似风镜,主要保护眼睛免受强电磁场和微波辐射的影响。

常见类型:

- 金属网防护眼镜

缺点: 透光度低,使用不方便,逐渐淘汰 - 金属膜防护眼镜

在光学玻璃表面蒸镀一层极薄金属膜,

优点: 透光度高,防护效果好,受欢迎

CG

-

《射频和微波辐射及其防护技术》叶宗林编著,四机部第十设计研究院,1981年2月。本书适合作为射频和微波工作者、环境保护和安全管理人员,以及相关医疗人员的参考资料。本书从电波防护的角度出发,系统讨论了以下内容:

- 第一篇:电磁场与电波辐射(电磁场感应与电波辐射的基本原理)

- 第二篇:电磁环境对生物体的影响(电波对生物体的影响及其生物学效应)

- 第三篇:电磁场近区场强和微波漏能的测量(近区电磁场强度和微波泄漏的测量技术)

- 第四篇:电波辐射的防护(相关的屏蔽与防护措施)

-

Influence of microwave radiation on the organism of man and animals.

-

武科大团队研发新材料,可屏蔽90%以上电磁干扰给电子设备穿上电磁“防护衣” 团队研发的“FeCoRu”三元合金薄膜材料

-

手机壳:

射频和微波辐射防护及生物影响

射频和微波辐射防护及生物影响

7013

7013

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?