2025年英伟达GTC大会于3月19日举行,CEO黄仁勋围绕人工智能、算力基础设施、机器人技术及量子计算等核心领域发布了多项创新技术与战略规划。以下是大会的关键总结:

一、核心硬件创新:性能突破与未来路线图

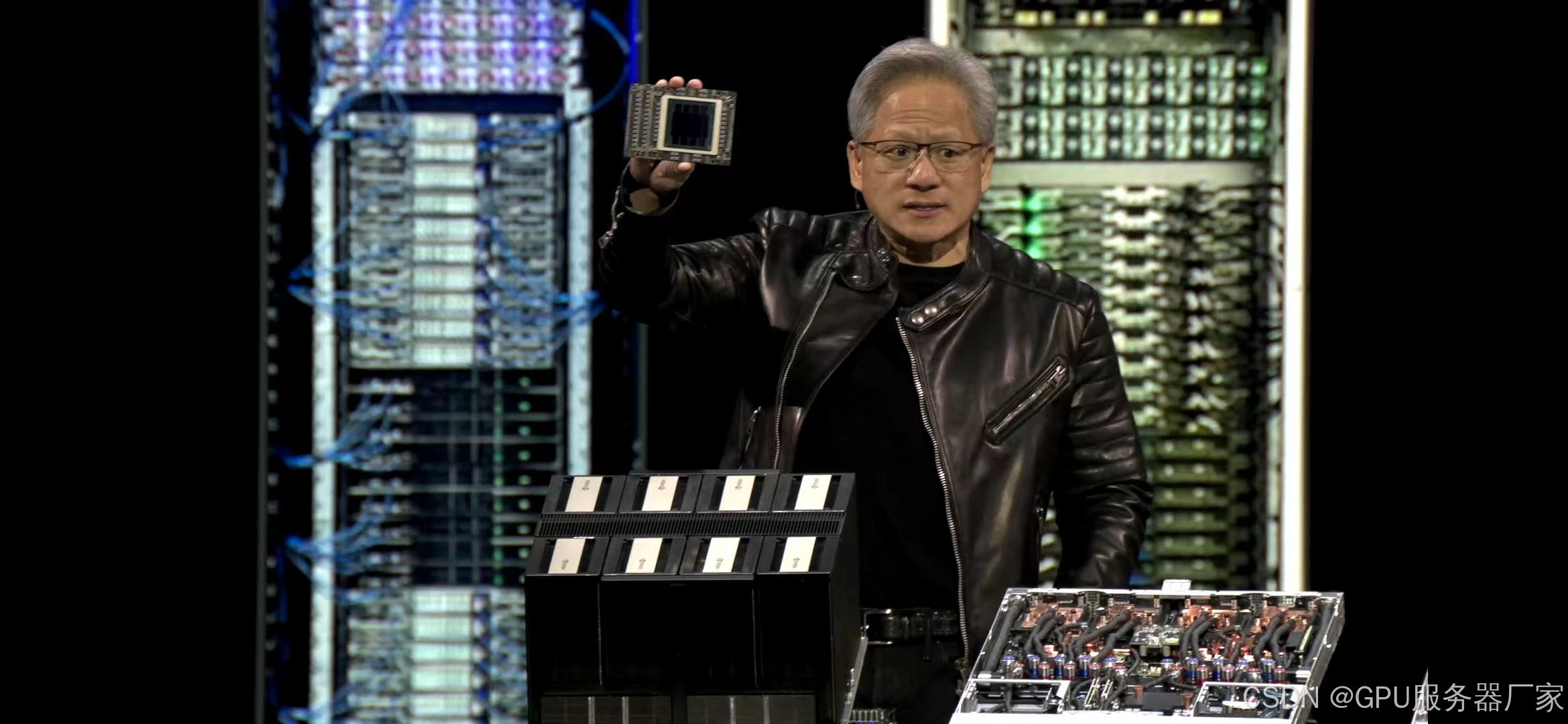

1. Blackwell Ultra芯片

- 作为新一代GPU架构,Blackwell Ultra(GB300)在推理性能上较上一代Hopper架构提升40倍,特定科学计算场景(如蛋白质折叠预测)性能甚至达到900倍跃升。其采用3D堆叠技术和HBM3e内存,单卡内存容量达288GB,能效比提升25%,显著降低数据中心电力成本。

- 配套的NVLink 72互联技术实现72,000块GPU集群互联,支持构建ExaFLOPS级超级计算机,微软Azure已部署12,288块Blackwell的集群用于训练GPT-6模型。

2. Rubin平台与未来架构

- 下一代Rubin架构计划于2026年推出,配备HBM4e内存(单卡1TB)和NVLink 576光互联技术,算力较Blackwell再提升5倍,目标支持百万级GPU集群,为通用人工智能(AGI)铺路。

- 路线图还包括2028年的Feynman架构,进一步延续“两年一代”的迭代节奏。

3. 光互联技术Spectrum-X

- 推出硅光子以太网交换机,带宽达400Tb/s,计划2026年商用,旨在解决AI算力扩展中的通信瓶颈。

二、软件与生态系统:全栈优化与开源战略

1. Dynamo分布式推理系统

- 作为AI工厂的“操作系统”,Dynamo支持动态负载均衡、故障自愈和跨云协同,亚马逊实测显示ResNet-500模型推理吞吐量提升19倍。

2. CUDA-X生态扩展

- 覆盖科学计算、物流优化、量子模拟等十大领域。例如,cuPy 2.0加速金融风险模拟300倍,CUDSS稀疏求解器助力特斯拉碰撞测试提速55倍。

3. 开源举措

- 开源数学优化库CuOpt和机器人模型Isaac GROOT N1,赋能制造业与物流业。例如,沃尔玛通过CuOpt降低23%缺货率。

三、行业应用与合作:从自动驾驶到机器人革命

1. 自动驾驶安全系统

- 与通用汽车合作推出Halos安全系统,计划2026年量产L4级自动驾驶车型,算力达1000TOPS。

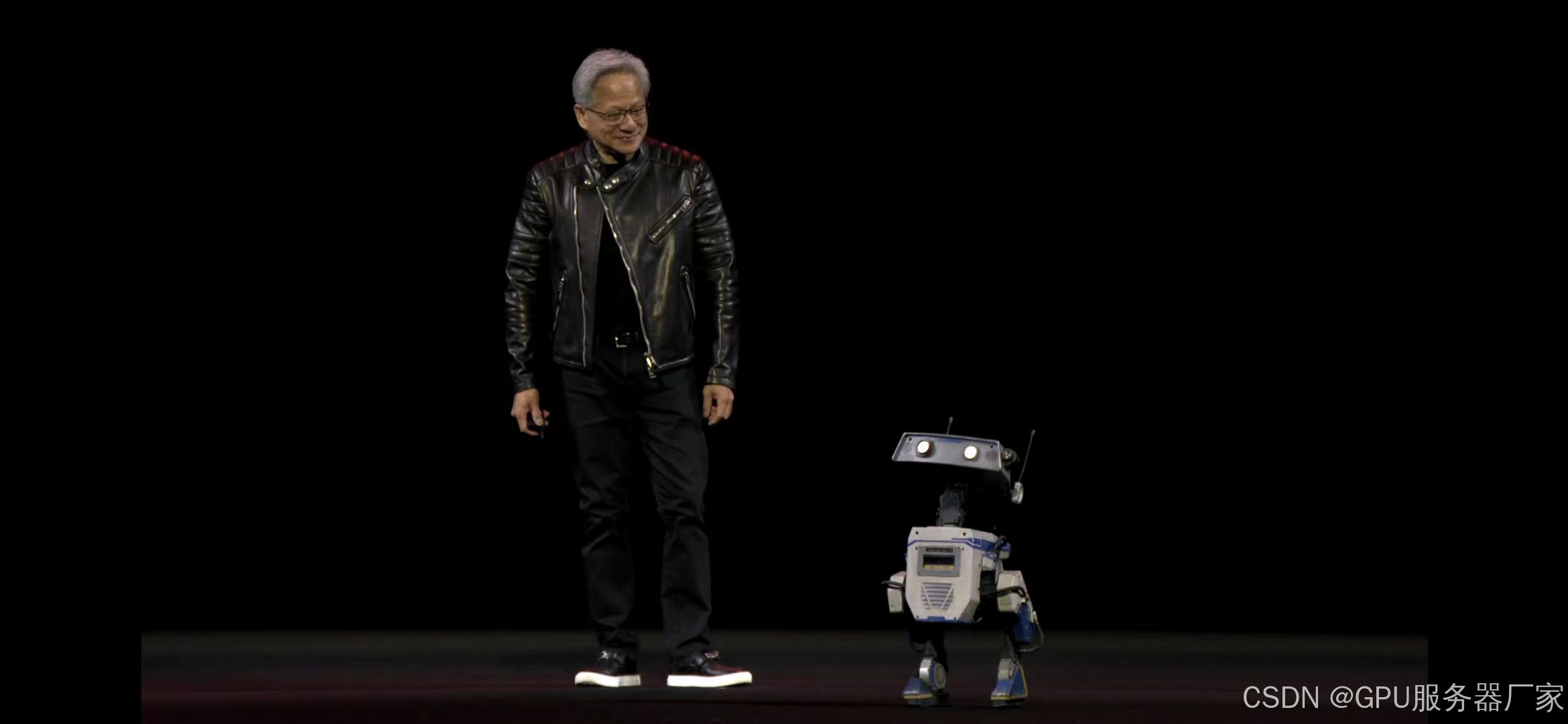

2. 机器人技术突破

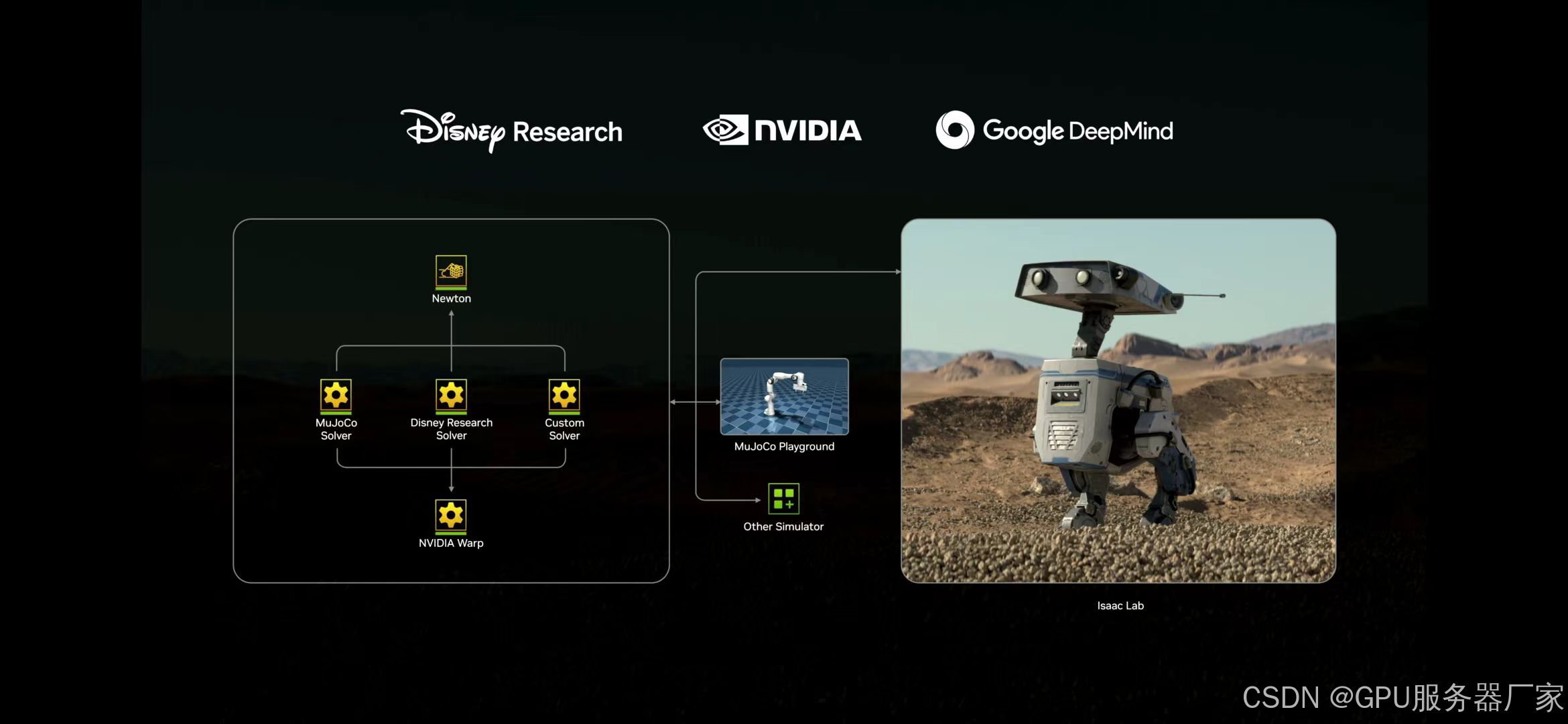

- 发布人形机器人基础模型Isaac GROOT N1,结合物理引擎Newton,实现虚拟到现实的技能迁移,组装效率提升4倍,故障率低于0.01%。

- 与迪士尼、谷歌DeepMind合作开发开源机器人学习框架。

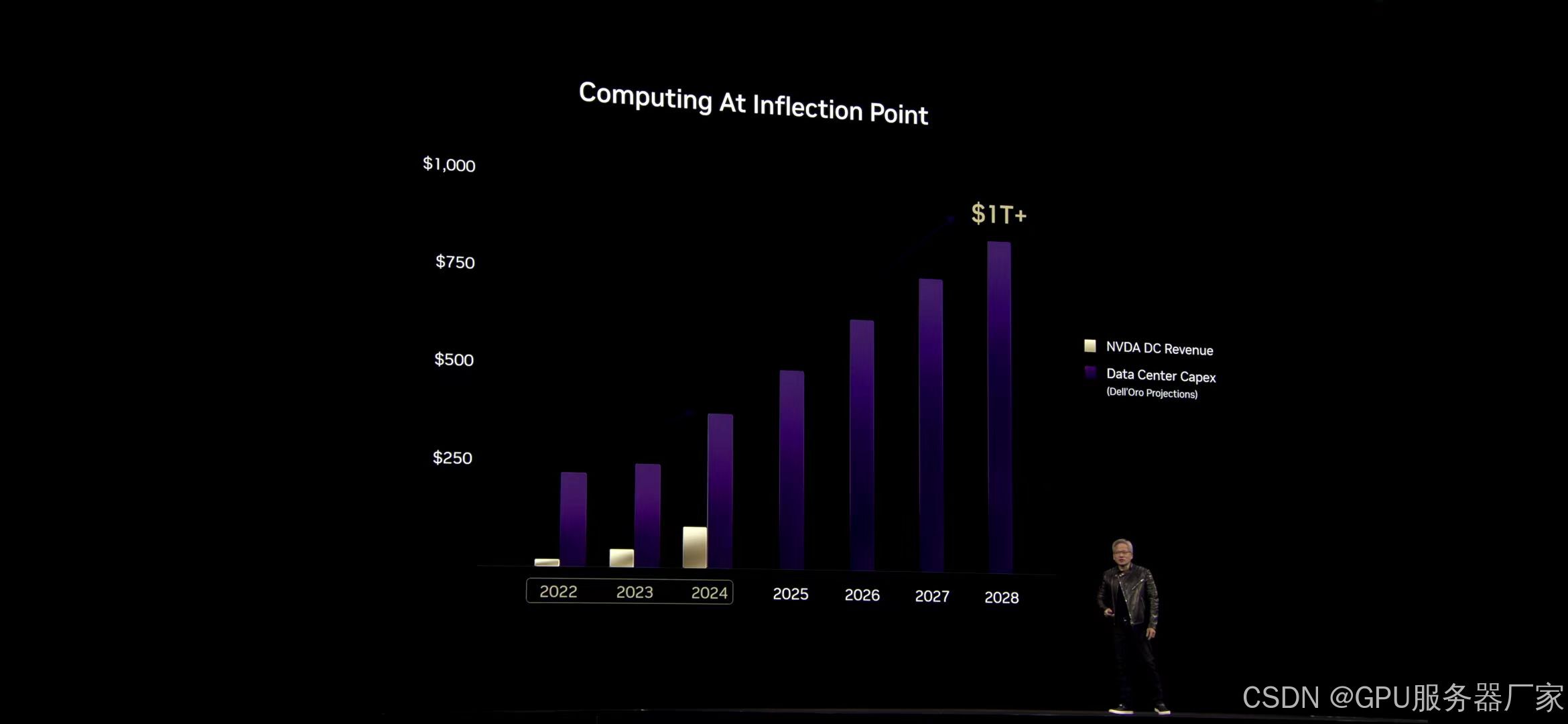

3. AI工厂与Token经济学

- 提出“Token工厂”概念,数据中心转型为智能资产生产中心,预计2030年产出价值12万亿美元的数字资产。

四、市场挑战与未来展望

1. 产能与竞争压力

- Blackwell芯片曾因设计缺陷和CoWoS-L制程良率问题延迟出货,初期良率仅60%。

- 面临微软、谷歌等自研AI芯片的竞争,英伟达强调端到端解决方案的性价比优势。

2. 股价表现与市场反应

- 尽管发布多项创新,大会期间英伟达股价下跌3.43%,反映市场对技术迭代周期和需求不确定性的担忧。

3. 长期趋势预测

- 黄仁勋指出未来五年AI算力需求年增300%,数据中心投资将达8万亿美元,并强调量子计算与物理AI(Physical AI)的融合将开启新纪元。

五、量子计算布局

大会设立“量子日”,展示量子模拟器与开发工具,探讨量子计算在药物设计、AI优化等领域的应用。尽管黄仁勋认为实用化量子计算机仍需10-20年,但英伟达正推动其与经典AI系统的结合。

总结

英伟达通过GTC 2025进一步巩固其在AI算力领域的领导地位,同时向机器人、量子计算等前沿领域扩展。然而,技术落地的产能挑战、市场竞争及资本市场反应仍是未来需关注的重点。

3万+

3万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?