最近我深读了一份关于大模型交互结构的白皮书,有点被震住了。以前我做 Agent,总觉得提示词写得漂亮一点、工具接得多一点,模型的效果就自然会好。

但看完才发现:Prompt 只是表面,真正决定 Agent 灵魂的是——它如何理解“自己是谁”、它如何理解“正在发生什么”、以及它如何“持续从经验中学习”。

这三点,说白了,就是系统、上下文和记忆。换句话说,一个 Agent 想活得更像“一个持续存在的个体”,必须搞清楚如何构建状态、如何保存经验、如何忘掉垃圾信息。

白皮书里有句话特别打动我:“如果 Prompt 是食谱,那么 Context Engineering 就是备料。” 这句话把我以前的盲点,一下子全串起来了。

我过去常以为 Prompt Engineering 够用了,写清楚指令、定义工具、给几条例子,看似完美。

但白皮书提出的 Context Engineering 是完全不同的维度,它不是写一个“最佳提示词”,而是构建一个“动态的思维现场”。

每一次模型调用,开发者都要重新拼装整个上下文,包括系统指令、工具函数、few-shot 示例、数据库检索到的知识、历史对话、用户偏好、长期记忆……这就像我做饭时才意识到,真正决定味道的,不是食谱,而是你有没有准备好对的材料。

举个最简单的例子:如果我让 Agent 去写《三体》的读后感,我给一个 static prompt,它就永远是“感想模版”;但如果我把我之前所有的阅读记录、我的写作风格、我最近讨论过的科幻主题一起拼到上下文里,它写出来的东西就像是“我在写”。AI 没变,是上下文让它变了。

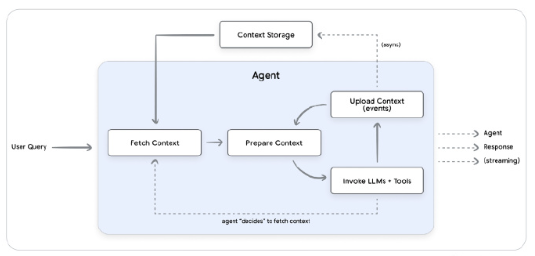

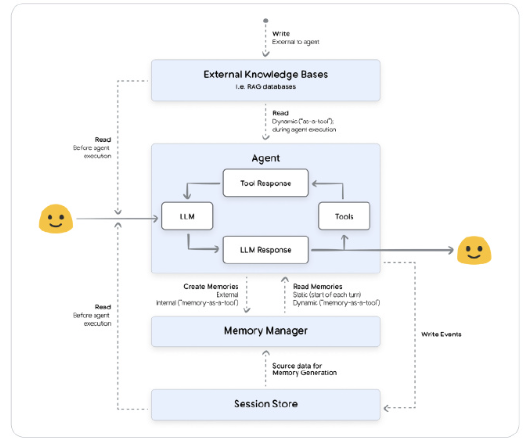

白皮书里另一个关键概念让我醍醐灌顶:Session 和 Memory 的区别。以前我做 Agent,总把历史对话丢到 prompt 最底部,想着“模型能看到不就够了吗”。

但文档明确指出,Session 只是一次任务期间的“工作台”,记录当前状态、工具调用日志、标志、未完成的步骤等等。而 Memory 才是长期的“档案柜”,是从 Session 多次循环中提炼出的可复用知识。

比如,用户第一次告诉 Agent “我不喝含糖饮料”,这是 Session;当 Agent 在五次对话后仍然记得并主动避免推荐含糖饮料,那就是 Memory。如果没有 Memory,Agent 只能完成任务,却无法形成连续性的人格。

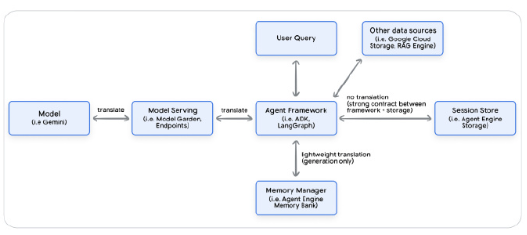

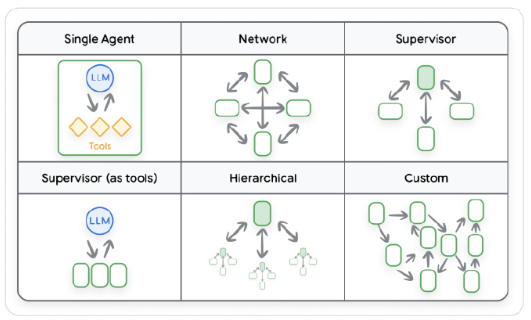

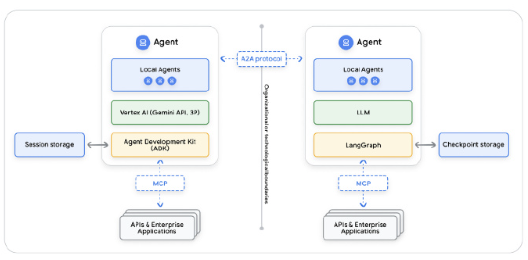

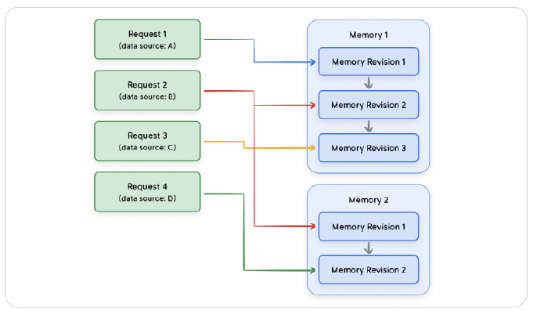

我最喜欢文档的一点,是对“多 Agent 协作”的拆解。很多人做多智能体系统,总喜欢拼框架,LangGraph 里跑一个、ADK 里跑一个,想着它们能互通。

但实际上,每个框架的 Session 结构都不一样,你把 LangGraph 的 state 丢给 ADK,后者根本读不懂。白皮书给的思路很现代——不要共享 Session,应该共享 Memory。

Memory 是抽象语义层,框架无关,AgentA 写入记忆条目,AgentB 读取后仍能理解。这就像多人团队做项目,不是共享彼此的大脑现场,而是共享一个规范化的知识库。

说到 Memory,白皮书的一整章都在讲“长上下文管理”,也就是如何在大模型有限的上下文窗口里,塞进尽可能多的关键内容。这里提到三种压缩方式:保留最近 N 轮、基于 token 数截断、递归总结。

这三种我都实际踩过坑。比如我做一个会话型客服 Agent,有一段对话特别长,我用“保留最近 30 条”方式压缩,结果丢的是用户三分钟前明确说过“我不要退款,我要换货”这种关键信息;后来改成“递归摘要”,让模型自己总结“用户核心诉求”,它才有了真正的上下文理解。

多说一句:大模型不是忘性大,而是你给它的上下文太乱了。

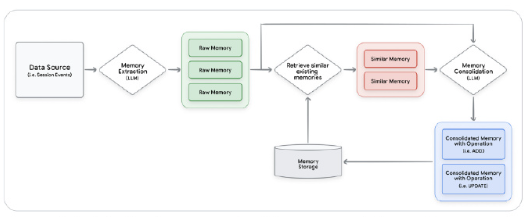

白皮书最硬核的部分,在于把记忆系统描述成一个完整的 ETL(提取—整合—存储—检索—遗忘)流水线。

这完全改变了我对“AI 记忆”这件事的认知。我以前以为记忆就是“存进去再搜出来”,现在发现真正难的是中间那段“整合”和“遗忘”。举个例子:用户说“我喜欢喝无糖拿铁”,下一次他说“我最近戒咖啡了”,系统必须理解这是冲突信息,需要“整合”;如果五个月后用户说“我又恢复喝咖啡了”,旧记忆可能需要“衰减”或“归档”。

这就是文档中强调的——记忆不是堆积,而是不断重写和过滤。一个健康的记忆系统,不是记得多,而是记得对。

白皮书还提到一个我以前没太重视的点:记忆写入机制的触发策略。你是要每次对话后都写一条?还是每五轮写?还是靠用户明确告诉你“帮我记住”?不同选择对成本、性能和精准度影响巨大。

文档提出的“Memory-as-a-Tool”概念非常优雅:让 Agent 自己决定什么时候生成记忆。比如模型检测到用户表达的是偏好、身份、目标、情绪、反复出现的事实,它可以主动调用 memory.write() 去存。

这个设计让我想到人类记忆:有些事你刻意记,有些是潜意识自动处理;一个自然的 Agent,也应该如此。

当然,Memory 系统最大的风险不是技术,而是“信任、来源与隐私”。白皮书建议每条记忆都要带来源类型、时间戳、置信度、可信等级,还必须做敏感信息识别与脱敏。

我特别认同这一点:一个 Agent 不可能永远正确,但它必须永远可追溯。你必须知道它为什么这么想,它依据什么信息行动,否则你永远不知道它是否在用“过期记忆”指导现在的决策。

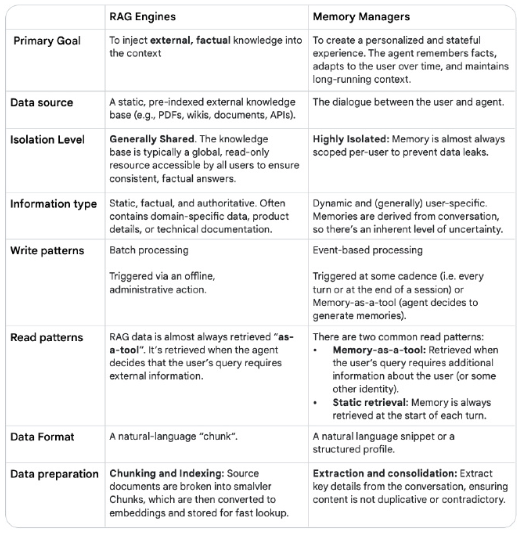

文档最后把 RAG 和 Memory 做了一个非常高级的区分。我以前一直把二者混在一起——都能“给模型更多信息”。但现在我完全理解了:RAG 给的是世界知识;Memory 给的是你的知识。

RAG 让 Agent 更聪明,更懂事实世界;Memory 让 Agent 更有灵魂,更懂持续性的你。一个真正的超个性化 Agent,必须双引擎驱动:RAG 解决的是“知识外溢”,Memory 解决的是“自我成长”。

如果说大模型提高了“推理能力”,那么记忆系统、上下文工程和 Session 设计,决定了它是否能“长期存在”。我看完整份白皮书之后的感受是:LLM 的极限不是“推理”,而是“持续性”。

一个 Agent 想像一个真正的个体一样活下去,就必须学会三件事——建立状态、积累经验、主动忘记。听上去像哲学,但其实都是工程。正是这些结构,让 Agent 终于像“个体”一样呼吸、演化、成长。

想真正把 Agent 做到极致,这份文档值得深读。

那么,如何系统的去学习大模型LLM?

作为一名深耕行业的资深大模型算法工程师,我经常会收到一些评论和私信,我是小白,学习大模型该从哪里入手呢?我自学没有方向怎么办?这个地方我不会啊。如果你也有类似的经历,一定要继续看下去!这些问题啊,也不是三言两语啊就能讲明白的。

所以我综合了大模型的所有知识点,给大家带来一套全网最全最细的大模型零基础教程。在做这套教程之前呢,我就曾放空大脑,以一个大模型小白的角度去重新解析它,采用基础知识和实战项目相结合的教学方式,历时3个月,终于完成了这样的课程,让你真正体会到什么是每一秒都在疯狂输出知识点。

由于篇幅有限,⚡️ 朋友们如果有需要全套 《2025全新制作的大模型全套资料》,扫码获取~

👉大模型学习指南+路线汇总👈

我们这套大模型资料呢,会从基础篇、进阶篇和项目实战篇等三大方面来讲解。

👉①.基础篇👈

基础篇里面包括了Python快速入门、AI开发环境搭建及提示词工程,带你学习大模型核心原理、prompt使用技巧、Transformer架构和预训练、SFT、RLHF等一些基础概念,用最易懂的方式带你入门大模型。

👉②.进阶篇👈

接下来是进阶篇,你将掌握RAG、Agent、Langchain、大模型微调和私有化部署,学习如何构建外挂知识库并和自己的企业相结合,学习如何使用langchain框架提高开发效率和代码质量、学习如何选择合适的基座模型并进行数据集的收集预处理以及具体的模型微调等等。

👉③.实战篇👈

实战篇会手把手带着大家练习企业级的落地项目(已脱敏),比如RAG医疗问答系统、Agent智能电商客服系统、数字人项目实战、教育行业智能助教等等,从而帮助大家更好的应对大模型时代的挑战。

👉④.福利篇👈

最后呢,会给大家一个小福利,课程视频中的所有素材,有搭建AI开发环境资料包,还有学习计划表,几十上百G素材、电子书和课件等等,只要你能想到的素材,我这里几乎都有。我已经全部上传到优快云,朋友们如果需要可以微信扫描下方优快云官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

相信我,这套大模型系统教程将会是全网最齐全 最易懂的小白专用课!!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?