在数字化转型浪潮持续深化的当下,企业遗留系统现代化已成为突破业务增长瓶颈的关键命题。行业调研数据显示,目前超 60% 的企业级 Java 应用仍依赖于停止官方维护的框架版本,这不仅使系统暴露于高危安全漏洞之下,更严重制约了业务创新的响应速度。传统框架迁移模式普遍存在成本高、周期长、风险难控等问题,如何高效完成框架升级,成为技术团队亟待解决的核心挑战。

一、框架迁移的核心技术难题深度解析

基于对国内数百个企业级 Java 项目的实地调研与技术复盘,框架迁移过程中主要面临三大类技术障碍,这些障碍直接影响迁移效率与系统稳定性。

(一)技术债务的累积性风险

- 依赖关系紊乱:调研数据显示,平均每个 legacy Java 项目存在 23 个过时代理依赖,部分老旧项目甚至出现依赖版本冲突连锁反应,导致核心功能编译失败。

- API 兼容性断层:随着框架版本迭代,核心接口变更率高达 30% 以上,例如 Spring 框架从 4.x 到 5.x 的升级中,大量废弃 API 无直接替代方案,需重构核心业务逻辑。

- 生态组件适配失效:超 40% 的第三方组件未同步跟进框架新版本,尤其金融、政务领域常用的加密组件、报表工具,存在 “框架升级即功能失效” 的风险。

某国有银行核心交易系统迁移案例显示,其从 Spring 4.x 升级至 5.x 过程中,仅 API 兼容性问题就识别出 157 处不兼容点,纯人工修复耗时长达 45 人天,期间业务测试中断 3 次,直接影响线上服务稳定性。

(二)架构演进的代际断层

- 编程范式转换成本:从传统面向过程编程到函数式编程、响应式编程的思维切换,需团队重新建立技术认知,部分资深开发者存在 “路径依赖” 问题。

- 技术标准迭代冲击:模块化开发(如 JPMS)、云原生适配(容器化、服务网格)等新标准的引入,要求对原有架构进行颠覆性调整,而非简单版本升级。

- 性能特性适配挑战:新框架在内存管理(如 JVM 垃圾回收优化)、并发处理(如 CompletableFuture 异步模型)上的特性差异,若未针对性优化,可能导致迁移后系统性能不升反降。

(三)测试保障体系的缺失

- 业务逻辑覆盖不全:老旧系统普遍存在测试用例缺失问题,迁移后易出现 “功能回归”,某电商平台曾因订单结算模块测试遗漏,导致迁移后出现 3 天的订单计算偏差。

- 性能基准缺失风险:未建立迁移前后的性能对比基准,部分项目迁移后虽功能正常,但高峰期响应时间延长 2-3 倍,引发用户投诉。

- 自动化测试适配难题:原有自动化测试套件(如 Selenium、Junit4)与新框架(如 Junit5、TestContainers)兼容性差,需重新开发测试脚本,额外增加 30% 以上的迁移成本。

二、智能迁移解决方案的技术实现路径

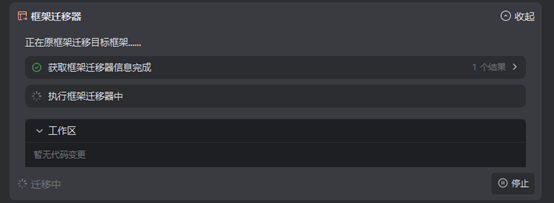

飞算 JavaAI 结合深度学习算法与静态代码分析技术,构建了覆盖 “评估 - 迁移 - 验证” 全流程的企业级框架迁移智能体系,有效解决传统迁移模式的痛点。

(一)多维度迁移就绪评估系统

- 依赖兼容性智能扫描:通过构建包含 10 万 + 依赖库的知识库,自动识别阻塞性依赖(如停止维护的 Jar 包),并提供替代组件推荐,准确率达 92% 以上。

- 代码变更影响分析:基于 AST(抽象语法树)分析技术,精准定位框架升级需修改的代码范围,减少 80% 的无效代码排查工作。

- 迁移工作量精准预测:结合历史迁移项目数据库(涵盖金融、电商、政务等 12 个行业),通过机器学习模型预测迁移工期,误差率控制在 15% 以内。

(二)自动化代码重构引擎

- 废弃 API 智能替换:自动识别框架废弃 API(如 Spring 5.x 中移除的 WebMvcConfigurerAdapter),并生成符合新框架规范的等效实现代码,减少 90% 的人工编码工作。

- 语法特性自动升级:将 Java 7 及以下的传统语法(如匿名内部类、try-with-resources 前写法)转换为 Java 8 + 特性(Lambda 表达式、Stream API),提升代码可读性与性能。

- 架构优化建议与落地:基于项目业务特性,推荐微服务拆分方案、云原生改造路径(如 Docker 容器化、K8s 部署配置),并提供自动化重构工具支持。

(三)全周期迁移质量保障机制

- 业务场景化测试生成:根据原有系统业务日志与数据库操作记录,自动生成迁移验证用例,覆盖核心业务场景的测试覆盖率达 95% 以上。

- 性能基准对比分析:预设 CPU 使用率、内存占用、响应时间等 12 项性能指标,迁移前后自动对比,确保性能不退化,若出现异常则触发告警并提供优化建议。

- 安全回滚预案构建:生成包含数据备份策略、版本切换流程、故障应急响应的回滚方案,支持 1 小时内快速回退至旧版本,降低业务中断风险。

三、实战案例与效能提升数据

国内某头部电商平台(日均订单量超 500 万单)在飞算 JavaAI 辅助下,完成了核心交易系统从 Spring Boot 1.5 到 2.7 的框架迁移项目,取得显著效能提升:

- 迁移周期缩短:原人工预估工期 90 人天,实际仅用 28 人天,效率提升 69%;

- 缺陷密度降低:迁移后线上生产问题数量同比下降 62%,核心功能零故障运行;

- 系统性能优化:订单查询响应时间从 180ms 优化至 117ms,性能提升 35%;

- 技术债务清理:清理过时代码、冗余依赖累计达 40%,系统维护成本降低 25%。

该项目技术负责人表示:“智能迁移工具不仅大幅缩短了迁移周期,更关键的是通过自动化验证与风险预警,确保了业务连续性,避免了传统迁移中常见的‘上线即故障’问题。”

四、框架选型的科学决策方法论

在企业级 Java 应用架构演进过程中,框架选型需摆脱 “跟风选型”“版本越新越好” 的误区,建立多维度评估体系。

(一)业务需求匹配度评估

- 性能需求适配:高并发场景(如秒杀、直播带货)优先选择支持异步非阻塞的框架(如 Spring WebFlux);数据密集型场景(如报表统计)侧重 ORM 框架优化(如 MyBatis-Plus、Hibernate Validator)。

- 业务扩展性考量:未来 1-3 年业务增长预期(如用户量翻倍、功能模块新增)决定框架的扩展性设计,避免因框架限制导致二次迁移。

- 团队技术能力匹配:结合现有团队技能栈(如是否熟悉响应式编程、云原生技术)选择框架,降低学习成本,缩短上手周期。

(二)技术生态成熟度分析

- 社区活跃度监测:通过 GitHub 星标数量、issue 响应速度、版本迭代频率(建议选择近 1 年内有稳定更新的框架版本)评估社区支持能力。

- 企业级服务保障:优先选择有商业化厂商支持的框架(如 Spring 官方的 Pivotal 支持服务),避免出现重大 bug 时无人维护的风险。

- 人才供给情况:调研市场上相关框架的技术人才储备(如招聘平台岗位数量、薪资水平),确保后续团队扩充与技术迭代有足够人才支撑。

(三)总体拥有成本(TCO)计算

- 初始投入成本:包括团队培训费用、迁移工具采购成本、初期开发调试时间成本。

- 长期运维成本:框架的监控工具适配性(如 Prometheus、Grafana 集成难度)、问题排查便捷性(如日志框架兼容性)、版本升级周期。

- 未来演进成本:评估框架对新技术趋势(如 AI 集成、低代码平台)的适配能力,避免短期内再次面临迁移需求。

五、框架迁移的最佳实践建议

基于数十个行业头部企业的迁移经验,总结出 “三阶段” 最佳实践流程,确保迁移项目平稳落地。

(一)前期准备阶段(1-2 个月)

- 建立完整基线测试体系:补全核心业务场景的自动化测试用例(单元测试、接口测试、UI 测试),确保迁移前测试覆盖率达 85% 以上。

- 制定详细回滚预案:明确数据备份频率(建议实时增量备份 + 每日全量备份)、版本切换触发条件(如故障持续 10 分钟以上)、应急响应团队分工。

- 设计渐进式迁移架构:采用 “模块拆分迁移” 策略,先迁移非核心模块(如后台管理系统),验证无问题后再迁移核心业务模块(如交易、支付系统)。

(二)迁移实施阶段(2-4 个月,视项目规模调整)

- 特性开关控制发布:通过 Feature Flag 机制实现新旧版本并行运行,先对内部员工或小比例用户开放,验证无误后逐步扩大范围。

- 建立实时监控告警:部署全链路监控工具(如 SkyWalking、Zipkin),实时监控接口响应时间、错误率、资源使用率,设置多级告警阈值。

- 保持双版本并行能力:在迁移期间保留旧版本运行环境,若新版本出现问题,可通过流量切换快速切回旧版本,避免业务中断。

(三)后期优化阶段(持续进行)

- 性能指标持续监控:建立性能基线库,每周对比迁移后性能数据,针对异常指标(如内存泄漏、CPU 峰值)进行专项优化。

- 用户反馈快速迭代:收集业务部门与终端用户的使用反馈,优先解决影响核心体验的问题,迭代优化系统功能。

- 制定技术债偿还计划:定期(如每季度)清理迁移后遗留的临时代码、冗余依赖,逐步优化架构设计,避免技术债再次累积。

六、行业未来发展趋势展望

随着 AI 技术与软件工程的深度融合,企业级 Java 框架迁移正从 “人工主导的体力活” 向 “智能驱动的工程化流程” 转型,未来将呈现三大发展方向:

- 预测性迁移规划:基于项目代码变更历史、框架版本迭代规律,通过 AI 模型提前预测潜在风险点(如某依赖 6 个月后停止维护),主动制定迁移计划,变 “被动迁移” 为 “主动预防”。

- 自适应迁移策略:根据项目规模(如代码量、团队人数)、业务特性(如是否核心交易系统)、技术栈差异,动态调整迁移路径与工具选择,实现 “千人千面” 的定制化方案。

- 全流程自动化验证:构建 “迁移 - 测试 - 部署 - 监控” 端到端自动化流水线,无需人工干预即可完成迁移验证,同时自动生成迁移报告,实现 “迁移即交付”。

七、结语

框架迁移并非单纯的技术版本升级,而是企业技术架构演进的关键一步,其核心目标是通过技术现代化支撑业务创新。在数字化竞争日益激烈的今天,延迟迁移只会导致技术债务越积越多,最终丧失业务响应优势。

对于正面临框架迁移挑战的技术团队,建议从三方面入手:一是尽早开展迁移就绪评估,明确风险与工作量;二是选择智能迁移工具降低人工成本与风险;三是采用渐进式迁移策略,平衡迁移进度与业务稳定性。

未来,具备 “智能迁移能力” 的技术团队,将能更快速地拥抱新技术趋势,将技术优势转化为业务竞争力,在数字化转型浪潮中占据先机。

工具体验通道:在 IDEA 插件市场搜索【飞算】,即可获取框架迁移智能分析工具,免费体验依赖扫描、API 兼容性检测功能。

1116

1116

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?