在软件质量要求日益严格的当下,单元测试已成为保障代码质量的重要环节。然而行业数据显示,Java开发者平均将30%的编码时间投入在测试用例编写上,其中超过60%的时间用于数据准备和场景构造等重复性工作。这种现状不仅影响开发效率,更可能导致测试覆盖不足,埋下质量隐患。

传统测试编写的效率瓶颈

场景构造的复杂性

单元测试编写面临多重挑战:

-

边界条件识别困难,容易遗漏关键场景

-

测试数据构造繁琐,占用大量编码时间

-

异常场景模拟复杂,覆盖不全面

-

测试代码维护成本高,随业务变更频繁调整

某互联网企业统计显示,其核心业务模块的单元测试代码量是业务代码的1.8倍,测试维护成本已超过开发成本。

测试质量的一致性难题

手动编写测试用例存在显著的质量波动:

-

不同开发者编写的测试规范不统一

-

场景覆盖度依赖个人经验

-

断言验证的完整性难以保证

-

测试代码本身存在缺陷风险

智能测试生成的技术突破

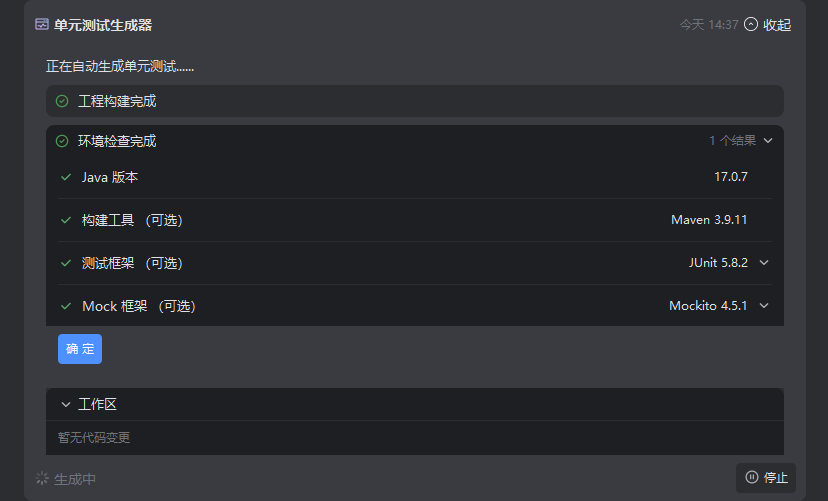

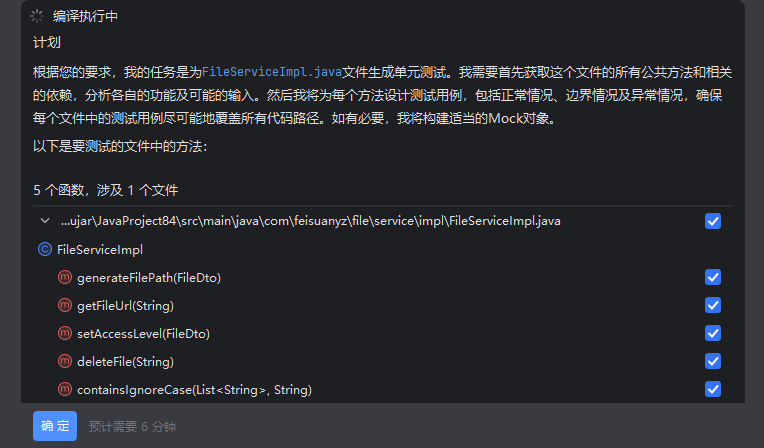

飞算JavaAI通过静态分析与动态推理相结合,实现了单元测试的智能化生成:

深度代码理解能力

-

接口契约分析:精确解析方法签名、参数约束、返回类型

-

业务逻辑推理:基于代码语义理解正常、异常业务路径

-

依赖关系映射:自动识别并模拟外部依赖行为

-

数据流追踪:分析参数传递路径,生成有效测试数据

全面场景覆盖策略

系统基于路径覆盖准则,自动生成多维度测试场景:

-

正常流程:验证业务主路径的正确性

-

异常分支:覆盖所有异常处理逻辑

-

边界条件:针对参数边界值生成测试用例

-

性能基准:生成性能测试用例并建立基准

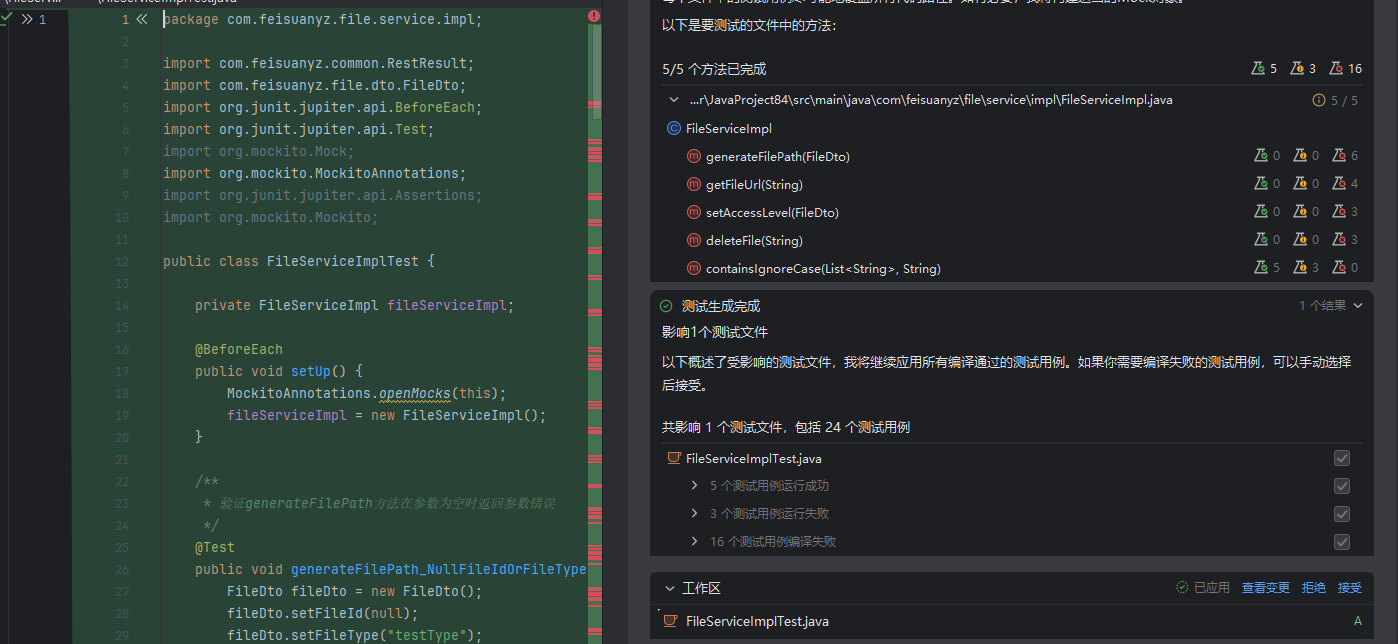

测试代码生成优化

-

遵循JUnit 5最佳实践,自动配置测试环境

-

集成Mockito框架,智能模拟外部依赖

-

生成清晰的断言语句,便于问题定位

-

包含必要的注释说明,提升可读性

企业级应用成效

某金融科技公司引入智能测试生成后,质量效能显著提升:

-

测试用例编写效率提升300%

-

代码覆盖率从70%提升至90%以上

-

缺陷逃逸率降低45%

-

回归测试时间缩短60%

质量保障负责人表示:"智能测试生成不仅提升了效率,更重要的是确保了测试质量的一致性,新人也能产出经验丰富的测试代码。"

实施最佳实践

渐进式应用策略

-

新功能开发:全程采用智能测试生成

-

遗留代码:分模块补充单元测试

-

核心业务:结合手动测试确保关键路径

质量保障机制

-

建立测试代码评审流程

-

定期评估测试有效性

-

监控测试覆盖度指标

-

优化测试数据管理

团队协作优化

-

统一测试规范和标准

-

建立测试用例知识库

-

开展测试设计培训

-

分享最佳实践案例

技术发展趋势

单元测试生成技术正朝着更智能的方向演进:

上下文感知增强

-

基于项目历史的测试模式学习

-

业务领域知识的深度集成

-

团队编码风格的自适应调整

生成质量提升

-

测试用例的最小化优化

-

故障注入测试自动生成

-

性能测试的智能基准建立

流程集成深化

-

与CI/CD流水线的无缝集成

-

测试用例的自动维护更新

-

测试报告的智能分析生成

总结

智能测试生成技术正在重塑软件质量保障体系。通过将开发者从重复性的测试编写中解放出来,不仅显著提升了开发效率,更通过系统化的场景覆盖确保了软件质量。对于追求敏捷交付的现代开发团队而言,拥抱智能测试生成已成为提升竞争力的必然选择。

实践证明,有效的测试自动化不仅关乎工具技术,更需要与团队流程、质量文化深度融合。在智能化浪潮下,重新思考测试在开发流程中的定位和价值,将帮助团队在质量、效率和成本之间找到最佳平衡点。

IDEA插件市场搜索【飞算】,立即体验

AI驱动的Java单元测试生成

AI驱动的Java单元测试生成

1108

1108

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?