阿里云CIO指出,代码行数≠高产出,AI生码采纳率≠真提效。那么,Java开发者如何实现真实效能提升?

在AI编程助手泛滥的今天,Java开发者面临一个关键问题:为什么代码生成越来越快,但项目交付压力却丝毫未减? 阿里云CIO雁杨在近期分享中一针见血地指出症结所在:“程序员80%时间耗在沟通协调,仅20%用于编程。单纯提升编码速度,对端到端效能影响甚微。”飞算JavaAI作为专注Java生态的智能开发平台,从三个维度破解这一行业难题,为开发者提供真实可行的效率提升方案。

重新定义效率:从“代码产出”到“价值流转”的范式转变

雁杨犀利地指出:“代码行数≠高产出,AI生码采纳率≠真提效。”这一观点直击当前AI开发工具的使用误区。飞算JavaAI通过智能分析老项目架构和业务语义深度理解,实现了从“机械代码生成”到“智能价值创造”的转变。传统开发中,开发者80%的时间消耗在沟通协调而非编程本身。飞算JavaAI的引导式开发模式创新性地将需求分析、接口设计、逻辑处理等环节融入了对话流程,显著降低了非编程时间消耗。这种设计哲学背后,是对《人月神话》中揭示的软件工程本质的深刻理解——软件开发的核心是沟通与协作,而非简单的代码产出。

全栈能力重构:在专业化与通用性之间寻找平衡点

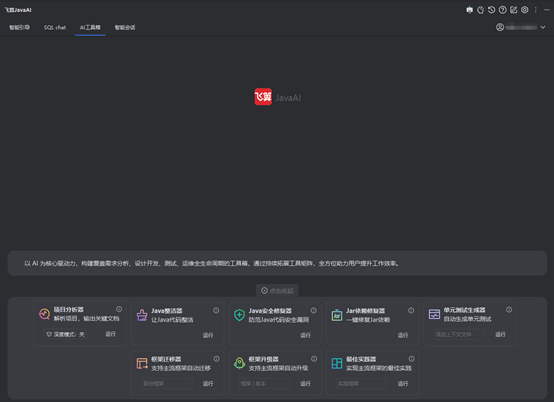

雁杨提出:“全栈是理想,半全栈是现实。”飞算JavaAI在这一理念指导下,找到了独特的平衡之道。平台的自定义开发规范功能不仅解决了代码风格统一问题,更重要的意义在于构建了团队知识沉淀的机制。值得注意的是,飞算JavaAI并未追求“万能型”全栈,而是通过SQL Chat和智能会话等工具,强化了Java开发者在特定场景下的跨域协作能力。这种“有所为有所不为”的设计思路,既避免了过度追求全栈导致的能力稀释,又确保了在核心场景下的深度赋能。

知识驱动开发:将组织智慧转化为竞争优势

“AI是引擎,知识是燃料”——雁杨的这一比喻揭示了AI时代开发效能提升的关键。飞算JavaAI的全流程开发文档自动化功能,不仅解决了文档与代码脱节的痛点,更重要的是构建了组织知识传承的闭环体系。在实际应用中,这一机制使得业务逻辑、设计决策、实现细节都能够以可追溯、可验证的方式沉淀下来,形成了企业的“数字基因库”。这种知识积累的复利效应,随着时间推移将显现出巨大的竞争优势。

路径创新:从“工具使用”到“生态共建”的演进

飞算JavaAI的价值不仅体现在功能层面,更在于其构建的智能化开发生态。平台通过一键工程构建和智能调优等功能,形成了“生成-反馈-优化”的良性循环,这使得开发者能够在使用过程中不断优化AI的输出质量。这种设计体现了一种前瞻性的思维:AI不是要取代开发者,而是要与开发者形成共生关系。正如雁杨所言:“善于用AI的人和组织,将来会击败不善于用AI的。”飞算JavaAI正是通过构建这种人机协同的新范式,为开发者提供了在AI时代的核心竞争力。结语在AI重构软件开发流程的时代浪潮中,飞算JavaAI展现了一条既尊重技术本质又拥抱变革的实践路径。它告诉我们,真正的效率提升不在于替代人工,而在于通过智能化工具放大人的创造力;不在于追求技术的全面性,而在于在关键环节实现深度突破。这种理性而务实的技术进化观,或许正是应对AI时代挑战的最佳策略。

1102

1102

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?