01/简介

光刻成像理论的演进与物镜NA发展紧密耦合。半导体工艺早期,光刻系统以低数值孔径(NA<1)为特征,光的传播与成像可通过标量光刻成像理论精准描述,其核心是将光场视为标量、忽略偏振特性,该简化在低NA场景下误差极小且能降低模型复杂度,为早期光刻技术产业化奠定理论基础。

此阶段技术研发围绕“标量计算光刻成像RET”展开,基于瑞利-索末菲衍射模型等标量模型,结合光源优化、OPC等逆向算法,通过调整光源强度、修正掩模边缘等补偿光学邻近效应,实现关键尺寸(CD)精准控制,例如90nm-45nm节点中,标量计算光刻通过添加SRAF拓宽工艺窗口,满足当时芯片制造需求。

随着工艺进入28nm及以下节点,为突破衍射极限,光刻系统采用高数值孔径(NA>1)浸没式设计,通过填充高折射率(n≈1.44)液体将有效NA提升至1.35以上。此时光的偏振特性影响不可忽略,高NA下光场在物镜边缘传播方向与光轴夹角增大,不同偏振态光的衍射效率和传播特性存在差异,标量理论“忽略偏振”的假设会导致成像误差剧增,无法满足CD均匀性要求,这一瓶颈直接推动光刻成像理论从“标量”向“矢量”范式转换,矢量光刻成像理论随之产生。

02/矢量成像模型

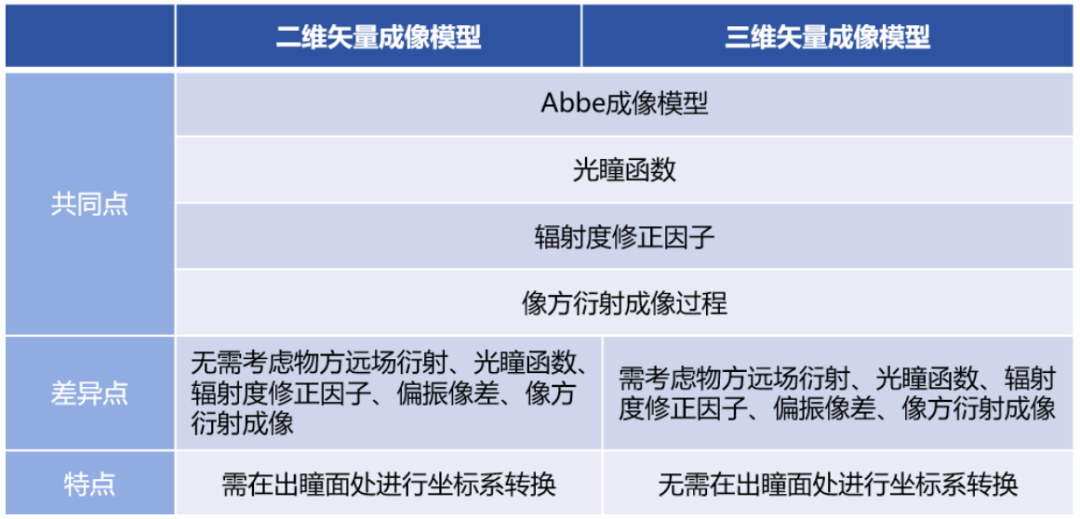

二维矢量光刻成像模型聚焦平面图形的高保真成像,主要应用于逻辑芯片的二维关键图形(如栅极、接触孔阵列)。它在局部坐标系和全局坐标系下分别构建理论框架,局部坐标系以单个图形单元为原点,可简化局部光场计算,实现单个图形 CD 均匀性与边缘精度的精细优化;全局坐标系以整个曝光视场为基准,能分析全视场偏振像差的空间分布差异,实现全视场二维图形成像均匀性的全局优化。

三维严格矢量光刻成像模型主要针对3D集成电路(如3DNAND、3DIC堆叠)的三维图形,需解决立体结构对光场传播与偏振态的调制问题。局部坐标系以三维图形的深度方向为Z轴,重点分析深度方向的偏振光能量分布与光刻胶显影速率的关联;全局坐标系将三维图形的堆叠结构纳入全视场分析,考虑“视场位置-深度方向”的耦合效应,可实现3D图形全视场、全深度的高保真成像。

成像模型对比:

03/成像分析

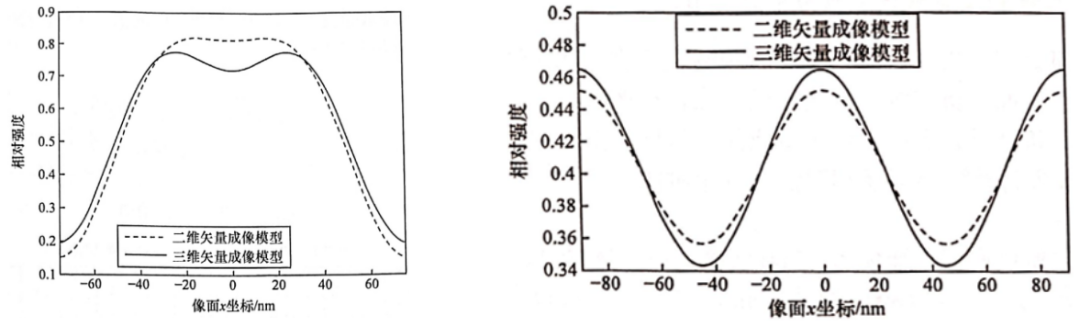

针对零波像差双远心、零波像差非双远心、存在波像差三种情况,对比二维与三维矢量成像模型的成像性能:

零波像差双远心:二者成像性能完全相同。

零波像差非双远心、存在波像差:二者成像性能存在差异,三维矢量成像模型更具优势

二维矢量成像模型与三维矢量成像模型仿真零像差非远心物镜成像结果

二维和三维矢量成像模型仿真结果的差异

在成像物镜为存在像差的非理想系统时,三维矢量成像模型较二维矢量成像模型预测成像特性更精确。

04/先进技术与未来发展方向

二维矢量光刻成像模型在局部与全局坐标系下持续突破,局部聚焦单图形CD精度优化,全局实现全视场偏振像差均衡;三维模型则攻克立体结构光场耦合难题,局部提升深度方向CD均匀性,全局保障全视场三维图形一致性。未来,二者将向AI加速计算、多物理场耦合分析及全链路自适应优化方向发展,为先进制程与3D集成电路光刻提供更精准高效的理论支撑。

3854

3854

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?