一、法院卷宗管理的数字化转型需求

1.1 传统管理模式痛点分析

- 海量数据处理困境:单案卷宗平均达200-500页,年处理量超百万页

- 信息检索低效:人工查找特定法律要素平均耗时15-30分钟

- 知识沉淀不足:案例经验难以结构化留存,利用率不足20%

- 司法协同障碍:跨部门卷宗共享存在信息壁垒

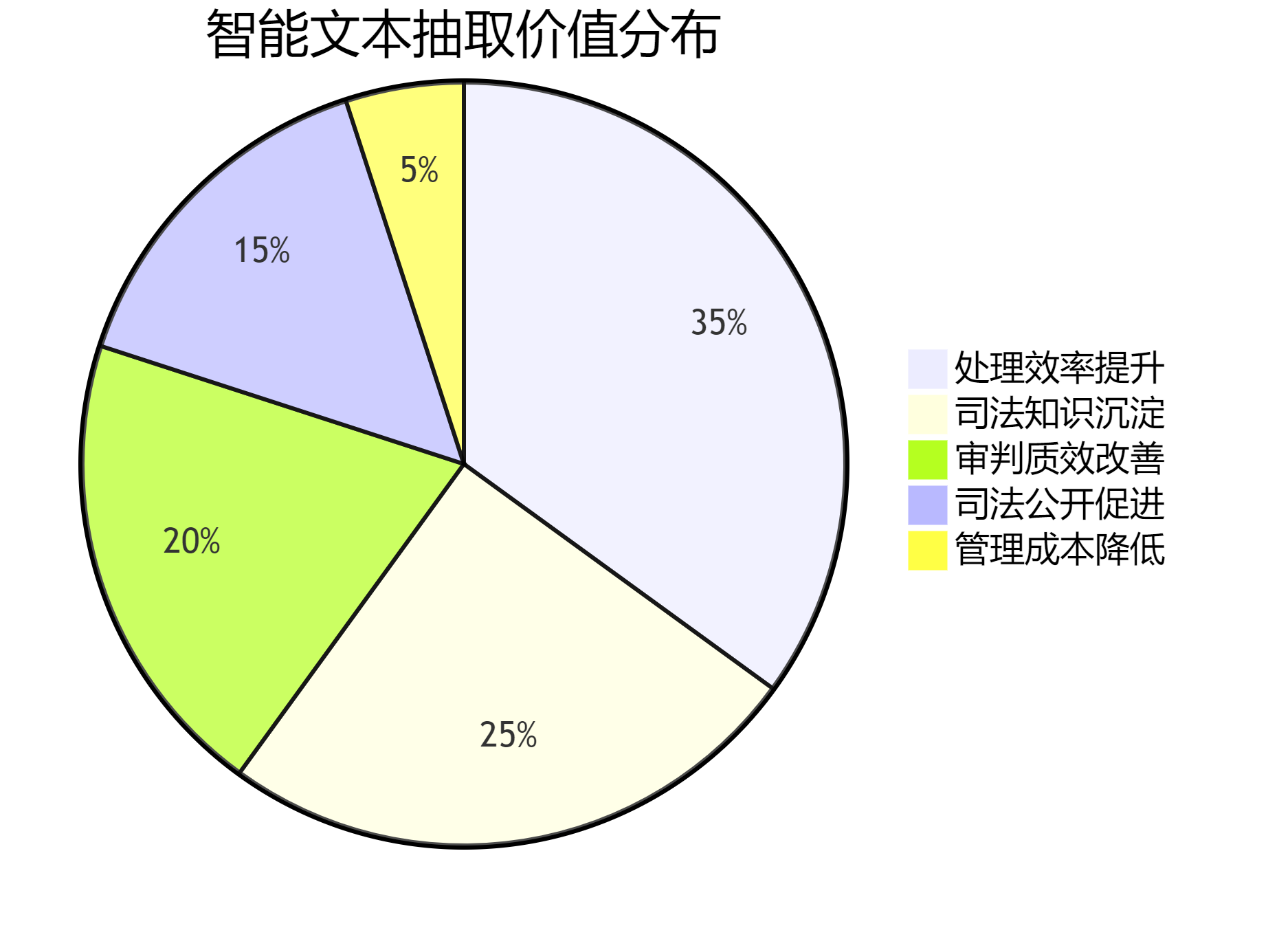

1.2 智能文本抽取的核心价值

二、技术架构与实现路径

2.1 系统架构设计

- 多源数据接入层:支持扫描件、电子文档、手写笔录等格式

- 智能处理引擎:

- 法律文书结构化解析(起诉书、判决书等)

- 庭审笔录要素提取(争议焦点、证据链等)

- 电子卷宗智能编目

- 知识图谱构建

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

1060

1060

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?