设第n个五边形数为

对应图形如下:

设五边形数的生成函数为

以上是五边形数的情况。下面是关于五边形数定理的内容:

五边形数定理是一个由欧拉发现的数学定理,描述欧拉函数展开式的特性。欧拉函数的展开式如下:

欧拉函数展开后,有些次方项被消去,只留下次方项为1, 2, 5, 7, 12, ...的项次,留下来的次方恰为广义五边形数。

五边形数和分割函数的关系

欧拉函数的倒数是分割函数的母函数,亦即:

上式配合五边形数定理,有:

在 n>0 时,等式右侧的系数均为0,比较等式二侧的系数,可得

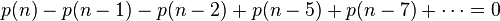

因此可得到分割函数p(n)的递归式:

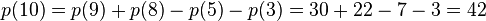

例如n=10时,有:

所以,通过上面递归式,我们可以很快速地计算n的整数划分方案数p(n)了。

题目: http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4651

#include <iostream>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int N=100005;

const LL MOD=1000000007;

LL ans[N],tmp[N];

void Init()

{

int t=1000;

for(int i=-1000;i<=1000;i++)

tmp[i+t]=i*(3*i-1)/2;

ans[0]=1;

for(int i=1;i<N;i++)

{

ans[i]=0;

for(int j=1;j<=i;j++)

{

if(tmp[j+t]<=i)

{

if(j&1) ans[i]+=ans[i-tmp[j+t]];

else ans[i]-=ans[i-tmp[j+t]];

}

else break;

ans[i]=(ans[i]%MOD+MOD)%MOD;

if(tmp[t-j]<=i)

{

if(j&1) ans[i]+=ans[i-tmp[t-j]];

else ans[i]-=ans[i-tmp[t-j]];

}

else break;

}

ans[i]=(ans[i]%MOD+MOD)%MOD;

}

}

int main()

{

int t,n;

Init();

cin>>t;

while(t--)

{

cin>>n;

cout<<ans[n]<<endl;

}

return 0;

}

题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4658

题意:问一个数n能被拆分成多少种方法,且每一种方法里数字重复个数不能超过k(等于k)。

分析递推式为:

#include <iostream>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

using namespace std;

const int N = 100005;

const int MOD = 1000000007;

int dp[N];

void Init()

{

dp[0] = 1;

for(int i=1;i<N;i++)

{

dp[i] = 0;

for(int j=1;;j++)

{

int t = (3*j-1)*j / 2;

if(t > i) break;

int tt = dp[i-t];

if(t+j <= i) tt = (tt + dp[i-t-j])%MOD;

if(j&1) dp[i] = (dp[i] + tt)%MOD;

else dp[i] = (dp[i] - tt + MOD)%MOD;

}

}

}

int Work(int n,int k)

{

int ans = dp[n];

for(int i=1;;i++)

{

int t = k*i*(3*i-1) / 2;

if(t > n) break;

int tt = dp[n-t];

if(t + i*k <= n) tt = (tt + dp[n-t-i*k])%MOD;

if(i&1) ans = (ans - tt + MOD)%MOD;

else ans = (ans + tt)%MOD;

}

return ans;

}

int main()

{

Init();

int n,k,t;

scanf("%d",&t);

while(t--)

{

scanf("%d%d",&n,&k);

printf("%d\n",Work(n,k));

}

return 0;

}

2866

2866

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?