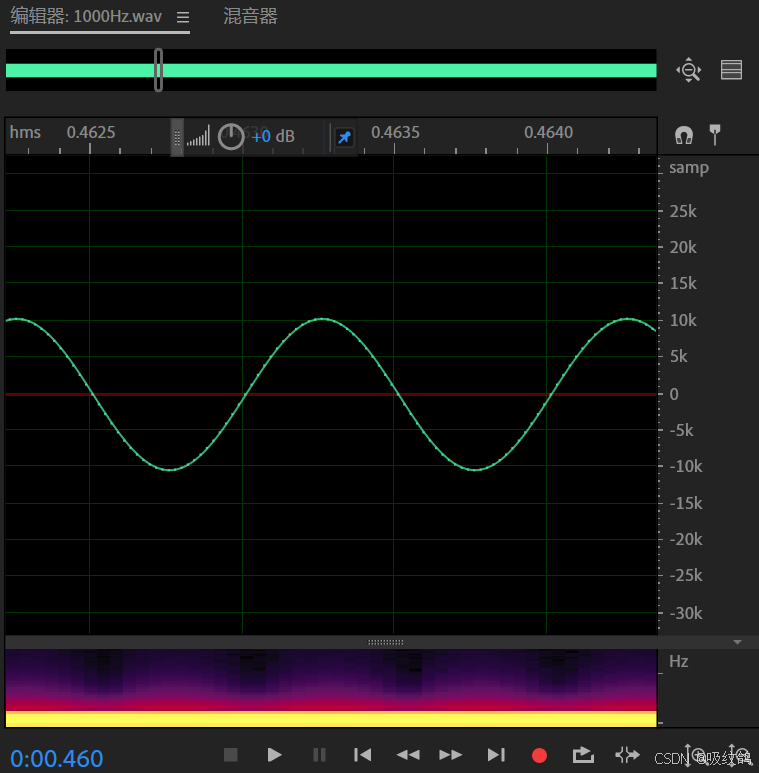

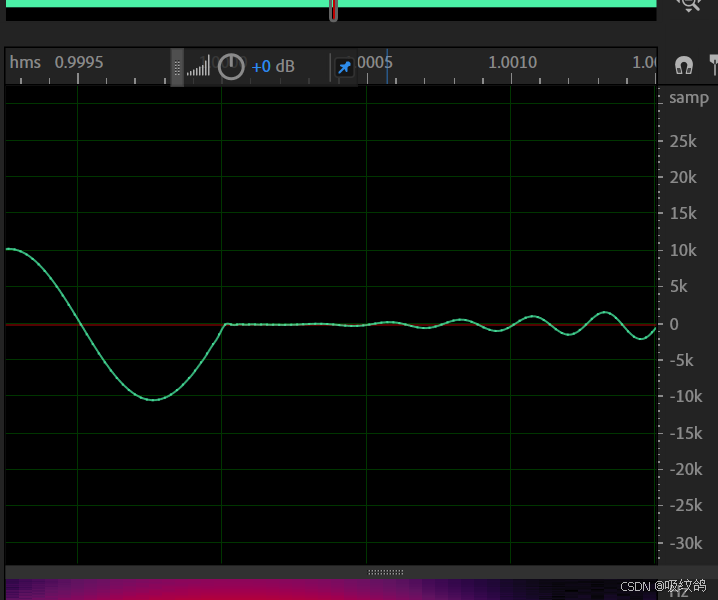

单声道,48kHz采样率,16bit,2s的1000Hz音频信号如下

时域观察波形:

·每个波形周期的样点数目为48个

·当采样率为48kHz时,该音频信号周期为0.001s

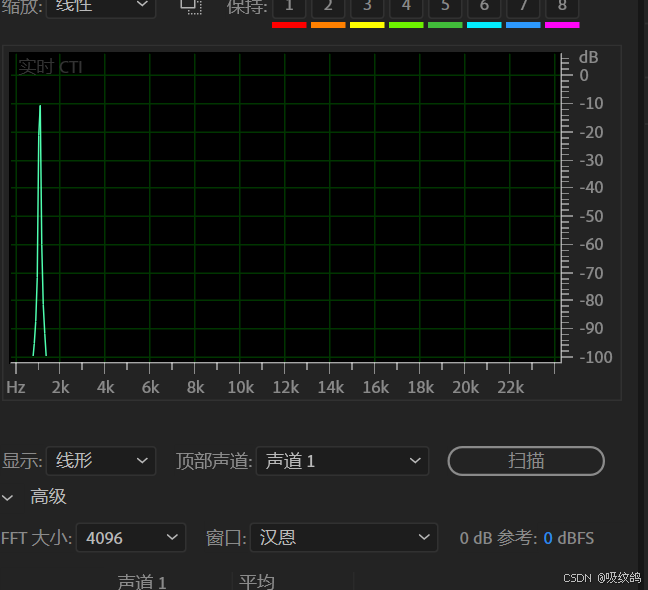

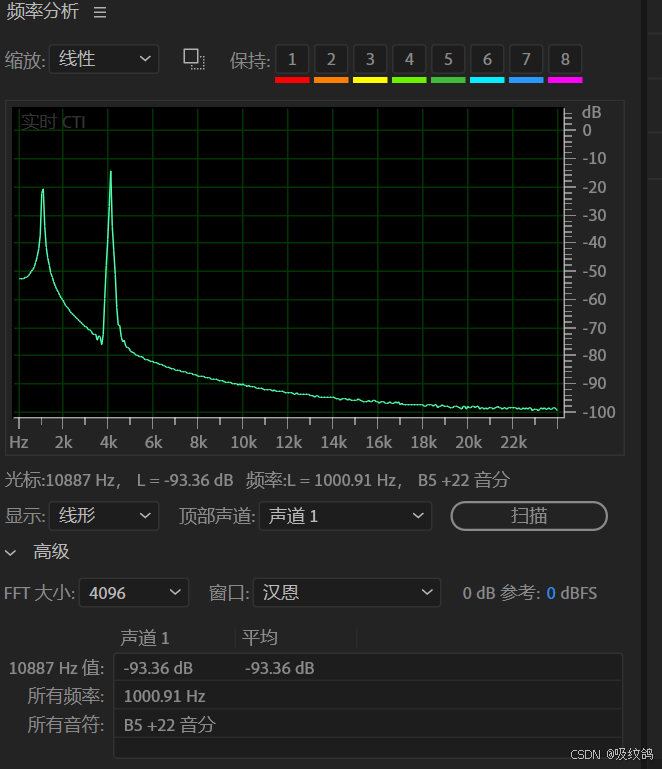

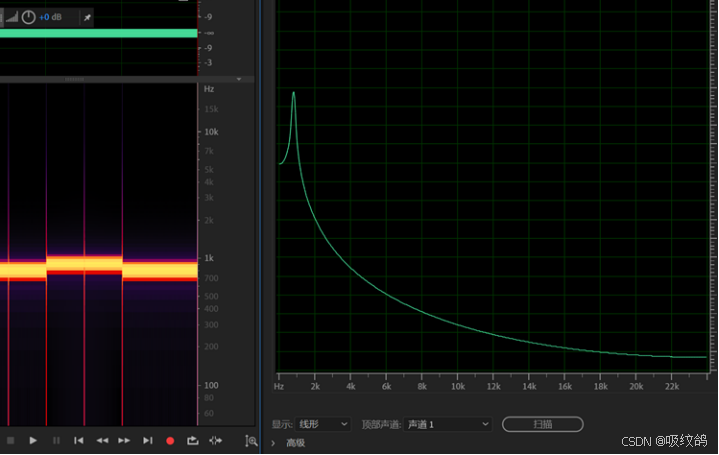

频域观察波形:

·频谱曲线峰值:约1031Hz

·频率轴刻度:每一小格1kHz,每一大格2kHz,刻度均匀

·幅频光谱图频率轴刻度:使用对数坐标,越高频的频率刻度越密集;刻度不均匀

·两者关系:都集中在1kHz左右

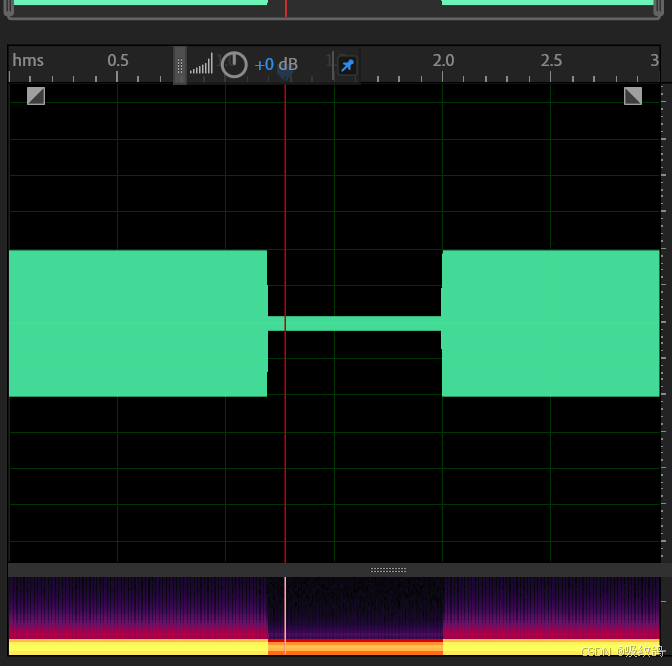

把中间1秒信号波形降幅20dB:

·波形幅度下降周期不变,正弦曲线幅度减小

·幅频光谱图幅度变化端点处频率分布分散

·对应关系:波形幅度降低,对应光谱亮度变暗

·峰值刻度变化:低振幅区域-39.54dB,高振幅区域-19.54dB,这与增幅-20dB是相对应的

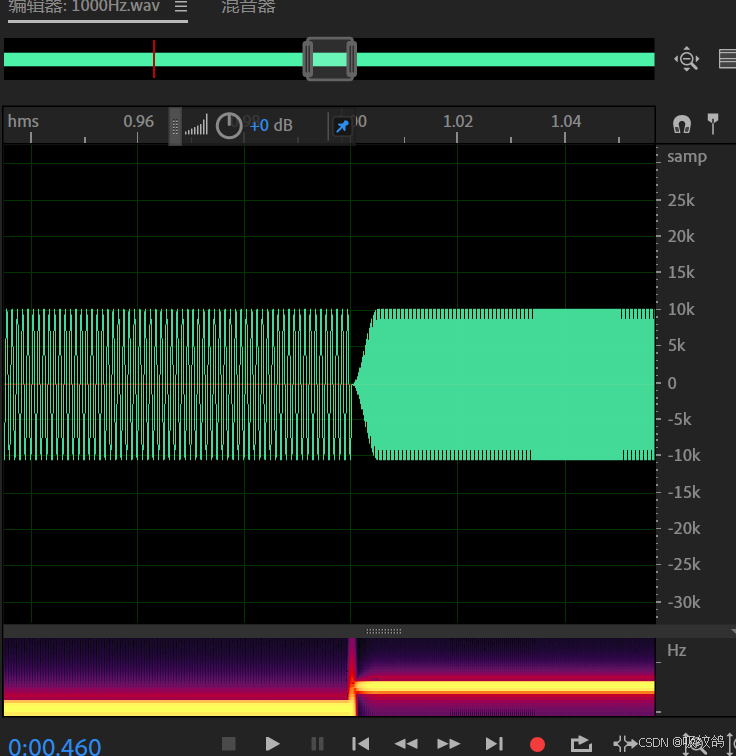

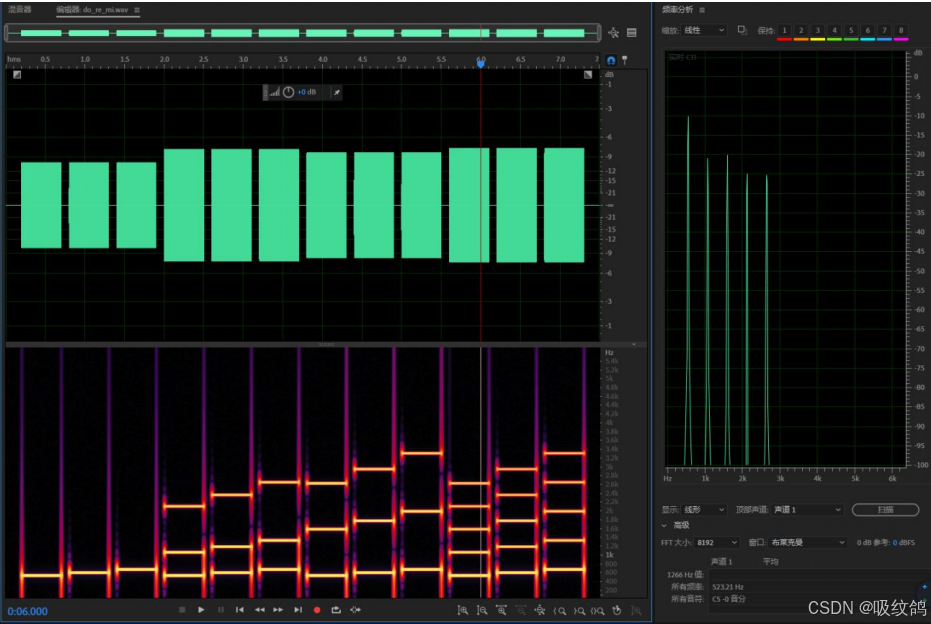

频率阶跃信号:

·一个周期的样点数为12个,波形频率为4kHz

·在频率变化区域,幅频光谱图发生突变,频率分布集中段由1kHz变为4kHz,变化端点处频率分布分散

·为什么波形交界处有两个谱峰?

如果在波形交界处出现两个谱峰,这可能是由于信号的不连续性导致的。当信号发生突变,如从一个频率突然跳变到另一个频率,这种不连续性会在信号的频谱中产生额外的频率成分,这些额外的频率成分可能表现为谱峰。

这种现象在信号处理中被称为频谱泄露或频谱混叠。当信号的突变或不连续性没有被正确处理时,就会在频谱分析中产生这种效应。例如,如果频率阶跃信号的两个不同频率部分没有平滑过渡,那么在它们的交界处就会出现额外的谱峰。

这种现象也可能与信号的采样率和窗函数有关。如果采样率不够高,或者窗函数没有正确地应用于信号,那么在进行傅里叶变换时,也可能导致频谱泄露。

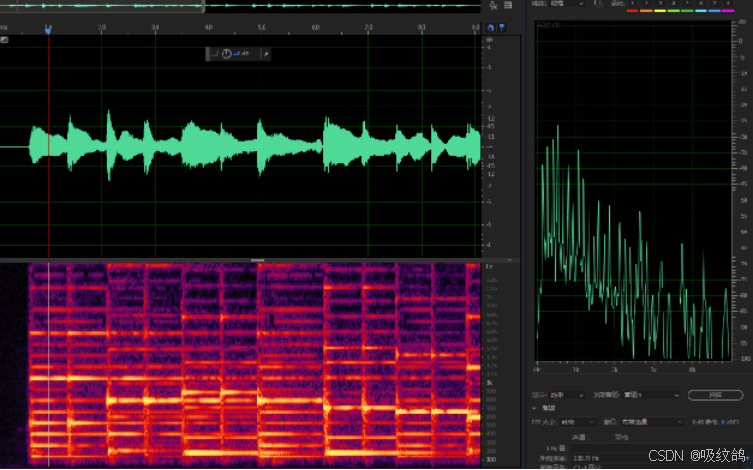

do_re_mi.wav:

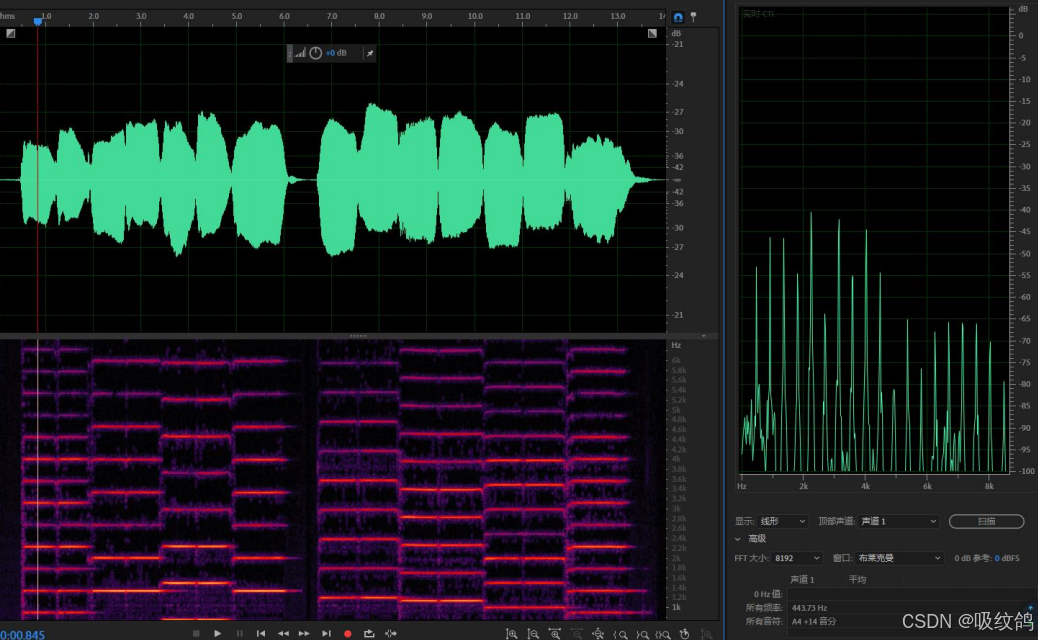

分析小提琴的音色:

分析小提琴的音色:

·各个波形包络的基频分量:最低且最亮的线

·各次谐波的能量分布:能量随着频率的增加而减小,频谱图上亮度减弱

分析音符的频率成分:频谱分析仪会以图形的形式展示音频信号的频谱,其中横轴表示频率,纵轴表示振幅或功率。通过查看不同频率处的振幅来识别音符的频率成分。查找到其中一个音符如A4440Hz,根据音程关系计算其他音符频率。

·左手弹奏的时刻点:光谱图中低频峰值出现的时间点

测试声音信号传递过程中的失真

谐波失真:

·扬声器工作时电信号转化为磁场、再转化为膜的振动、再转化为声音的的振动,由于不同介质的不连续和振动结构的失配,会产生出新的谐波分量;而输入正弦波时,放大器的非线性幅度响应也会在输出端产生新的谐波分量。

·信号谐波的失真成分为:从手机端放大器到其扬声器再到电脑声卡的麦克风放大器的谐波失真的积累。

·当音量逐渐增大时,谐波失真成分增加。

·观察文件“线路录音2kHz_音量递增.wav”用手机播放不同音量的2KHz单音信号,发现信号没有经过振动声学链路时,非线性谐波成分相对较少。

尝试思考:对于某种音色的乐器而言,线性失真和非线性失真分别会对乐器演奏声音的录制或者播放造成怎样的音质恶化,分别从客观的电声测量结果和主观的听感效果上进行分析。

线性失真主要指的是信号在处理过程中,不同频率分量的增益或相位发生变化,但输出信号中不产生输入信号中没有的新频率分量。这种失真通常与设备的频率响应不均匀、幅度失真和相位失真有关。

- 客观的电声测量结果:测量设备的频率响应分散。

- 主观的听感效果上:音频信号的某些频率被过度强调或减弱,影响了音乐的平衡感和真实感。

非线性失真则是指在信号处理过程中,输出信号与输入信号不成线性关系,产生新的频率分量,改变了原信号的频谱。这种失真通常由电子元件的特性曲线非线性引起,包括谐波失真、互调失真和交叉失真等。

- 客观的电声测量结果:产生新的谐波失真、发生波形畸变。

- 主观的听感效果上:非线性失真会导致声音产生额外的“噪声”,这些失真在某些音乐风格中可能被视为一种艺术效果,但在古典音乐或音质要求较高的应用中,则可能被视为音质恶化。

对于乐器演奏声音而言,线性失真可能会导致某些音符或频率的不平衡,而非线性失真则可能引入额外的谐波,改变乐器的原始音色。查阅资料得知,在实际应用中,适度的非线性失真有时被用来创造特定的音色效果,如电吉他的过载或失真音效。然而,过度的失真通常会导致音质下降,使得音乐听起来模糊、混浊或不自然。

声明;作者水平有限,如有错误请评论区说出,如有侵权,请私信与作者联系。

2387

2387

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?