注:本文为 “人类基因密码” 相关合辑。

略作重排,未整理去重。

如有内容异常,请看原文。

其中一篇中有部分图片仅是数据比例,因 csdn “过敏"不能正常显示。

重传以后如果还是没有"脱敏”,不再续传。

人类是从非洲走出来的吗?

原创 明白知识 er 知鸦读书 2021 年 8 月 12 日 18:00

什么是史前史?

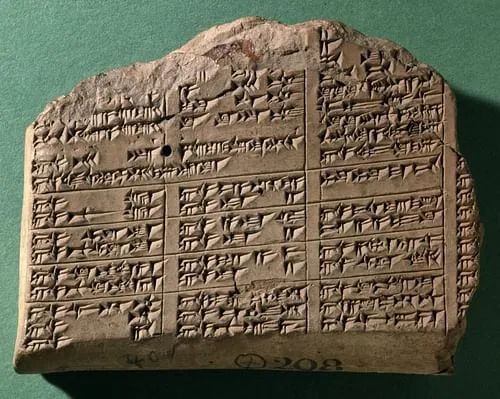

考古学定义的史前史,是从 250 万年前能人的出现,一直到文字产生的人类历史。而我们知道,人类最早的文字是苏美尔人发明的楔形文字,大约出现在 5000 年前。

◆ 楔形文字词汇。楔形文字是苏美尔人创造的象形文字,起源于公元前 3400 年左右,成熟于公元前 3000 年左右。楔形文字一直被使用到公元元年前后,后失传,19 世纪以来被陆续译解。

图片来源:World History Encyclopedia

在 250 万年的时间尺度中,5000 年可以说就只是一个瞬间,而现代智人出现在大约 15 万年前,在整个人类演化史中也只占据不到 10%的极小部分。

现代智人是人属之下唯一的现存物种,也就是「我们」。

我们从何而来?在一门研究人类历史的学科中,这堪称争论最为激烈的问题。

01 「走出非洲」还是「多地起源」

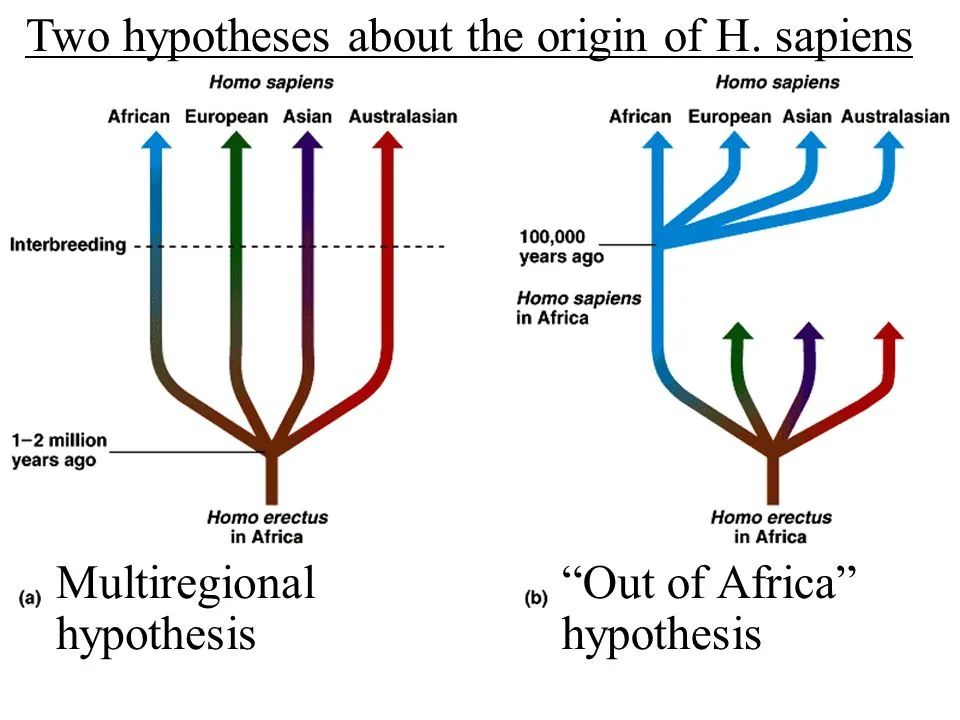

现代智人的起源主要有两种说法:

主流的 「走出非洲论」 认为,现代智人在 15 万年前出现在非洲,10 万至 4.5 万年前来到东地中海和亚洲西南部,然后逐渐扩散到世界的每一块大洲,取代了其他人类物种;

此外,还有一种 「多地起源说」 认为,100 多万年前直立人走出非洲,然后在非洲、亚洲和欧洲各自进化为现代智人。

◆「多地起源说」和「走出非洲论」。

图片来源:SlidePlayer

因为双方都缺少决定性的化石证据,所以在 20 世纪 80 年代前,两种假说处在势均力敌,针锋相对的状态。

早在 20 世纪 60 年代,就有美国人类学家卡尔顿·库恩(Carleton Stevens Coon)支持多地起源理论。

他认为现代人是由五个人种分别进化而来,其中高加索人种与蒙古人种比较优越,他们比另外三种更早演进到现代人阶段,也就拥有更高级的文明。

后来库恩的理论被认定有正当化种族隔离之嫌,受到了西方社会与学术界的严厉批判。

现代智人是「走出非洲」还是「多地起源」,这其实是一个严肃的史前史学术问题,但事实上一些种族歧视的观念,比如排定不同族群的进化程度,就架构在多地起源说的基础上。

在 20 世纪 80 年代,「走出非洲论」迅速占据上风,成为主流,因为新兴的分子生物学给了它有力支持。

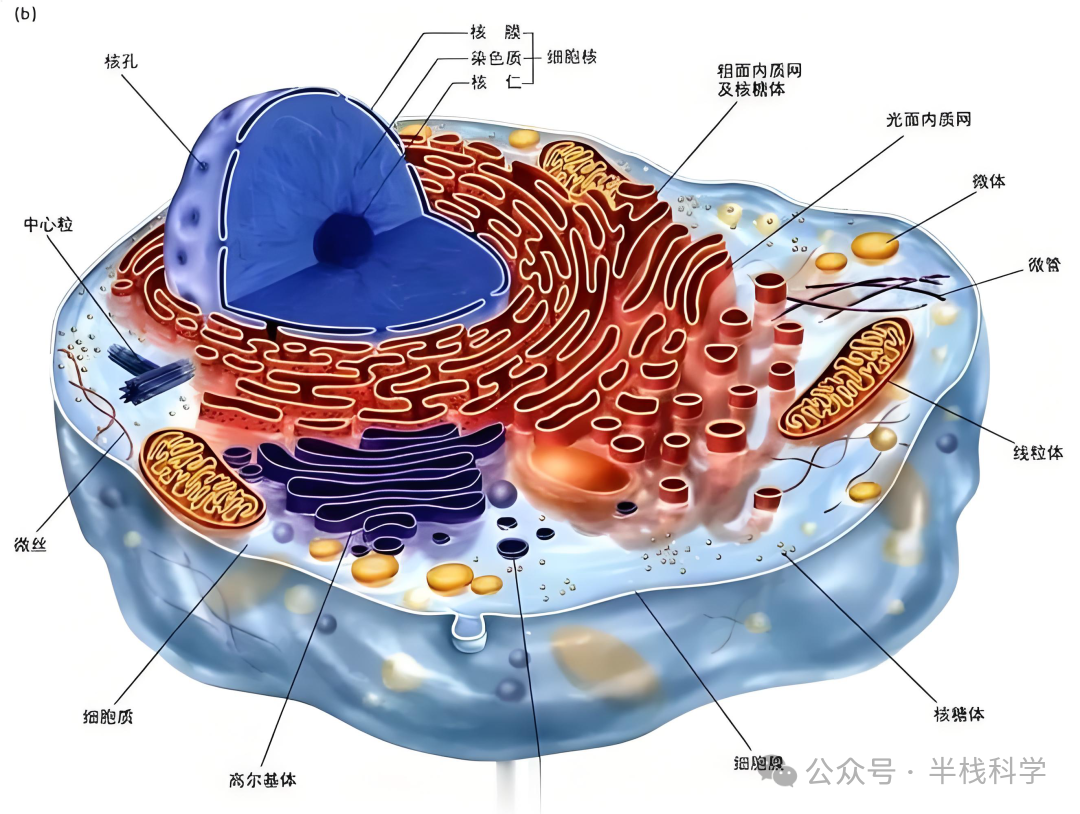

分子生物学通过比对现代人类与古人类化石的 DNA,勾勒出史前人类的演化与迁徙路径。

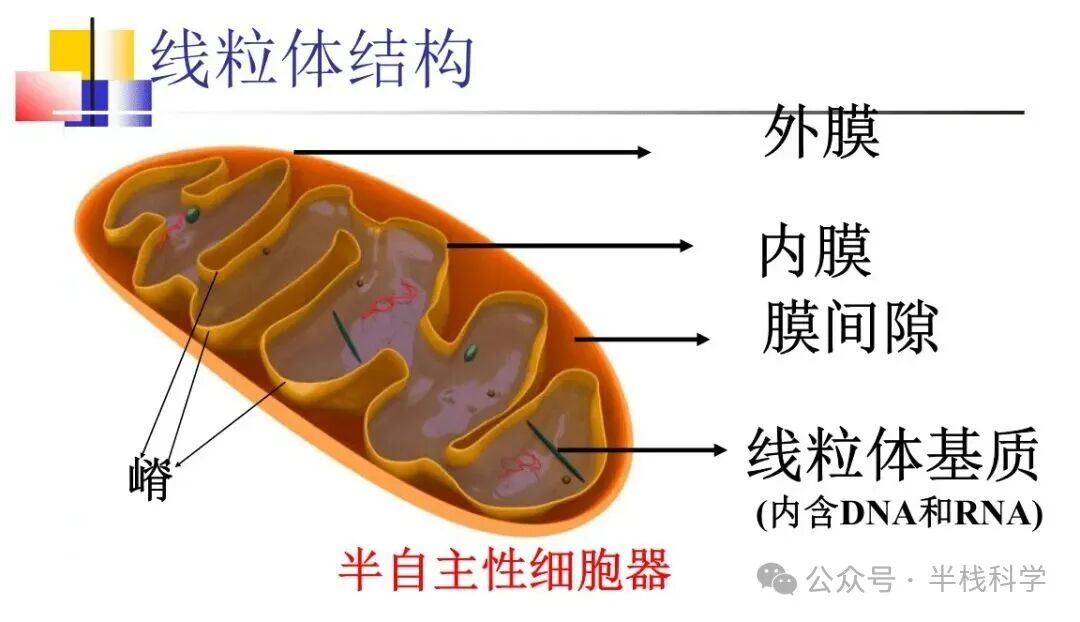

线粒体是一种细胞器,其中也包含 DNA,不过线粒体 DNA 只靠母系一脉遗传,而且除了少量突变外,DNA 遗传非常稳定。

科学家分析了来自非洲之外各大洲女性的线粒体 DNA,发现其间差异非常之小,只出现了数量有限的突变,这说明他们隔离开的时间并不长。

相比之下,非洲女性中的线粒体 DNA 变化是最多的,因为非洲是现代人的发源之地,拥有更多的时间来积累 DNA 的突变。

用这种方式向上追溯,在 14 万年前有一位非洲女性,她的线粒体 DNA 存在于现代任何一个人的体内,她是人类母系最近的一位共同祖先,被称为「线粒体夏娃」。

◆ 数字绘画《线粒体夏娃》(Mitochondrial Eve),山姆·法尔康纳(Sam Falconer)作。

图片来源:History of Yesterday

与夏娃相对的是「Y 染色体亚当」,Y 染色体是男性独有的遗传基因,而生存在 6 万年前的一名非洲男子,他的 Y 染色体 DNA 存在于每一位现代男性体中。

所以说,现代人类出现只有十余万年,人类分散到不同大洲更是不到十万年,在 250 万年的进化史上,这是一个非常短暂的时间,无法产生所谓进化程度的区分。

现在所有种族的人类,与其说是近亲,不如说一家人更为恰当。

英国考古学家布莱恩·费根(Brian Fagan)也是「走出非洲论」的坚定支持者。

◆ 布莱恩·费根,英国考古学家, 剑桥大学考古学及人类学博士,加州大学圣巴巴拉分校荣誉退休教授。费根长期致力于向公众推广普及考古及人类学知识,代表性著作包括《考古学与史前文明》、《大暖化》和《小冰河时代》等。

图片来源:Lyceum Museum

布莱恩·费根是世界知名的考古学家,长期致力于考古学和世界史前史的科普工作,并因此获得了考古学家协会公共教育奖。

在《世界史前史》一书中,他援引著名古生物学家斯蒂芬·古尔德(Stephen Jay Gould)的论断说:「所有的人类都是从进化树上的同一根非洲枝繁衍而来的。」

这本书 1979 年在美国出版后,被广泛地用为大学本科教材,此后不断再版,融入了最新的考古成果,现在已经出到第八版。

《世界史前史》

作者:[英 ] 布莱恩·费根

译者:杨宁 周幸 冯国雄

出版社:北京联合出版公司·后浪出版公司

出版时间:2017 年

02 以全球性的视野看史前史

在《世界史前史》中,费根力图构建世界史前历史的总体框架,他不局限于一个地区,而是以一种全球性的视角,关注史前世界一系列大的转变。

现在我们都知道了人类来自非洲,但人类如何从非洲的南方古猿发展到散布在世界各地的现代智人?

各地的人类为何能建立起既相似又不同的文明?

在整个人类历史长河中,我们处在怎样的位置?

这些没有文字记载的远古过去,要靠考古学、人类学、地质学、生物学等多学科合作,才能逐渐揭开史前历史的真相。

而作为中国人,我们可能会格外关注中国地区的史前史。

正如费根所说,「中国许多最令人振奋的考古研究都是围绕着食物生产起源这一课题进行的」,现在已被证实的是,黄河流域和北方地区的农业与畜牧业是独立发展起来的。

人们曾经认为,食物生产技术起源于东地中海,然后向外扩散到世界各地。

◆ 东地中海区域。东地中海文明指东地中海沿岸以及在东地中海有过频繁活动的国家和地区所创造的文明,主要包括希腊、埃及、西亚的巴比伦、亚述、小亚细亚的赫梯及叙利亚、巴勒斯坦地区的众多城市国家。许多观点将这一地区视作古代世界文明的中心。

但随着欧洲与东地中海地区之外考古研究的发展,不只是中国,印度、东南亚、美洲等地也被证实,食物生产是在当地独立发展起来的。

这样一来,考古学作为一种全球性事业,改变了旧有的东地中海理论。

在《世界史前史》一书中,费根将他主张的全球性的史前历史,分为四个主要发展阶段:

首先,人类起源于约 250 万年前,标志是能人的出现,至此古人类的体格和行为都逐渐向现代人类转变。

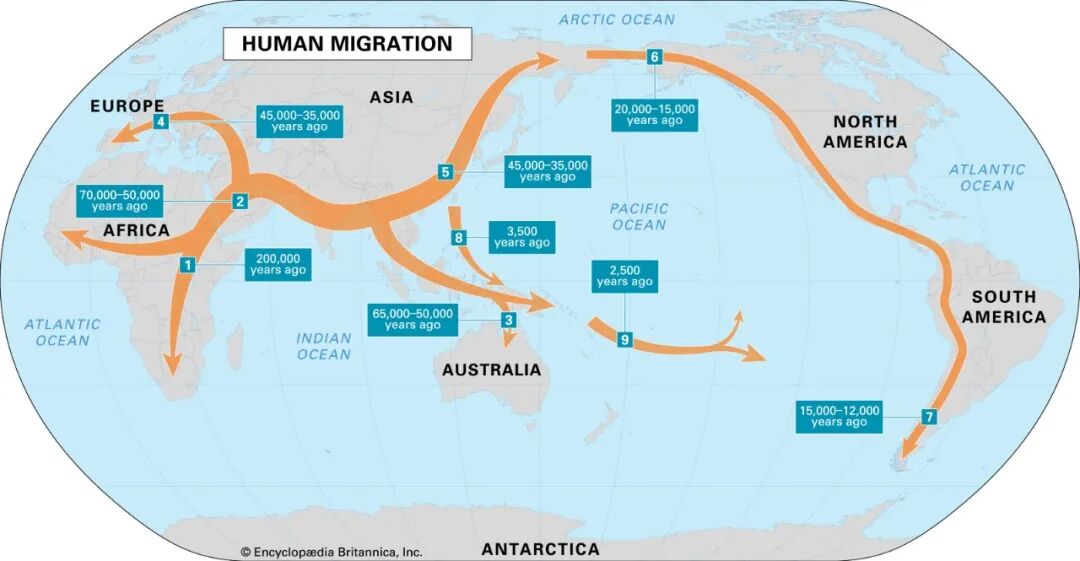

接着,现代智人——也就是我们,出现在距今 15 万年前,从直立人进化到现代智人经历了 100 多万年的漫长岁月。而在距今大约 1.5 万年的时候,现代智人扩散到了世界各地。

再之后,1.2 万年前,人类开始农业耕种与动物驯养,学会了自主生产食物,社会组织也因此越来越复杂。

最后,公元前 3100 年,国家组织型社会在西亚出现了,此后其他地区也发展出了相似的复杂文明。

在了解了世界史前史的整体架构后,接下来要需追问的则是,为什么现代智人会从非洲一直走进美洲、扩散到全世界?

是什么力量推动着农业的出现和国家的产生?

03 从非洲古猿到现代智人

在大约 2000 万年前,地球气温下降,热带地区的林地面积减少,而草原增加。为了适应环境的变化,很多灵长动物,包括我们的人类祖先,从树上走到了地上。

当然,这一变化的过程是极为漫长的,长达 1000 多万年。

在这个过程中,人类适应平地生存,学会了两足行走,这个演化的结果是人类的双手被解放出来了。

目前已知的最早的人族动物是距今六七百万年前的乍得沙赫人,他们已经会直立行走了。

◆ 乍得沙赫人(Sahelanthropus tchadensis)被称为最古老的人属祖先,是人类及类人猿的最近共同祖先。其化石在非洲乍得被发现,于 2002 年 3 月出土。

图片来源:Australian Museum

从树上爬行,到平地行走,再到之后的制造工具、生火、开展农业,人类是以怎样的节奏一步步进化的呢?

费根认为人类会在相当长的一段时间内保持稳定,然后当环境或自身出现新变化,这个变化给人类生存带来压力,继而促使人类发生剧变。

他的这种观点,又叫做**「间断平衡论」**。

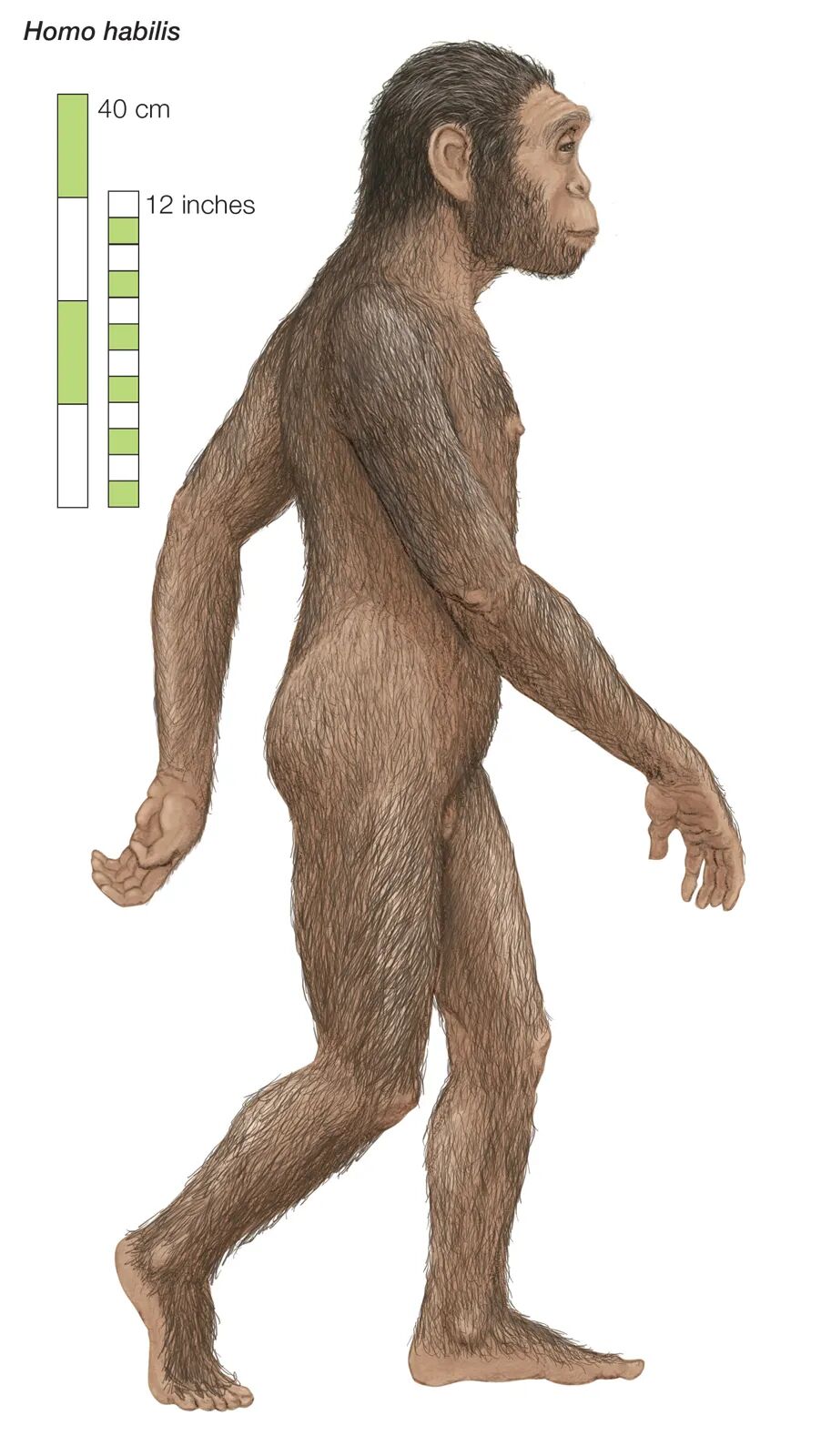

出现在 250 万年前的能人会制作简单石器,这堪称是一个长期稳定时段后的剧烈变化,它意味着人类可以捕猎到具有更高能量的食肉动物。

能人也被认为是属于早期人属的第一个人族。

◆ 能人(Homo habilis),生活在距今约 250 万年前的东非和南非,身高约 140cm。能人化石最早由玛丽·利基(Mary Leakey)于 1960 年在坦桑尼亚奥杜瓦伊峡谷第一层中发现。

图片来源:Britannica

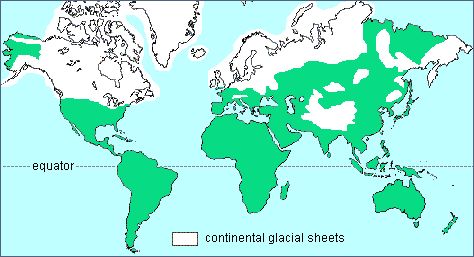

费根提到,250 万年是人类历史的重要节点,大约从这个时间起,地球进入第四纪冰河期。

目前已知的是,从 80 万年前起,地球大约每隔 9 万年(误差约为 2 万~4 万年)就会进入冰期。

人类的发展历程就处在这样一个气候反复的大背景之下,气温的变化直接影响了人类的迁徙与食物构成。

直立人出现在 190 万年前,他们走出非洲,探索在当时气候更湿润、动植物更丰富的欧洲与亚洲。

我们熟知的周口店北京人就属于直立人种,不过直立人的足迹还没有抵达美洲。

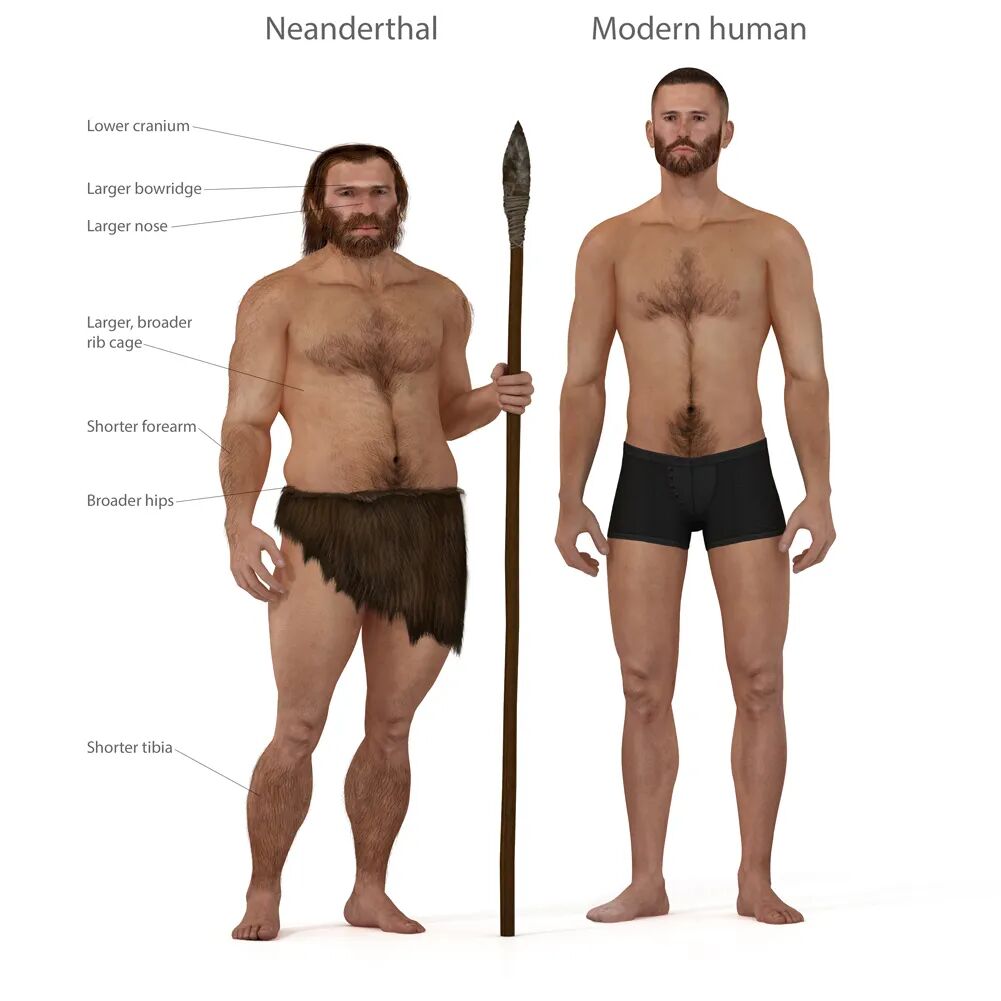

又经过 100 多万年的发展,在大约 40 万年前,人类的脑容量逐渐增大,出现了古智人,其中最著名的当属亚欧大陆的尼安德特人。

◆ 尼安德特人与现代人类对比。尼安德特人是现代欧洲人祖先的近亲,身高约 1.5~1.6 米,从 12 万年前开始,他们统治着整个欧洲、亚洲西部以及非洲北部。

图片来源:Science ABC

尼安德特人会用石片制造更加尖锐复杂的工具,这意味着可以更有效率地捕猎,他们甚至还会埋藏死者,表明他们开始相信人死后还有另外的世界。

但尼安德特人并不是现代欧洲人的祖先,就像周口店北京人也不是现代中国人的远祖一样。

15 万年前,现代智人起源于热带非洲,而后在 10 万年前开始尝试着向外探索。

然而,7.3 万年前,处于冰期的地球出现了一次全球性降温,人类数量锐减。

据遗传学家估计,当时非洲的育龄人口只剩下四千至一万人,几乎到了濒危的边缘。

◆ 末次冰期时大陆冰层分布,白色区域为冰层覆盖区域。末次冰期即距今最近的一次冰河时期,约于 7 万年前开始。这次全球性降温对北半球影响较大,平均温度下降了约 10 摄氏度,南半球的平均温度则经历了约 4 摄氏度的下降。

图片来源:IOP Science

好在 3000 年后,地球气温回升,非洲人口逐渐增加,并且从 5 万年前起,现代智人重新踏入东地中海,散布到整个欧亚大陆。

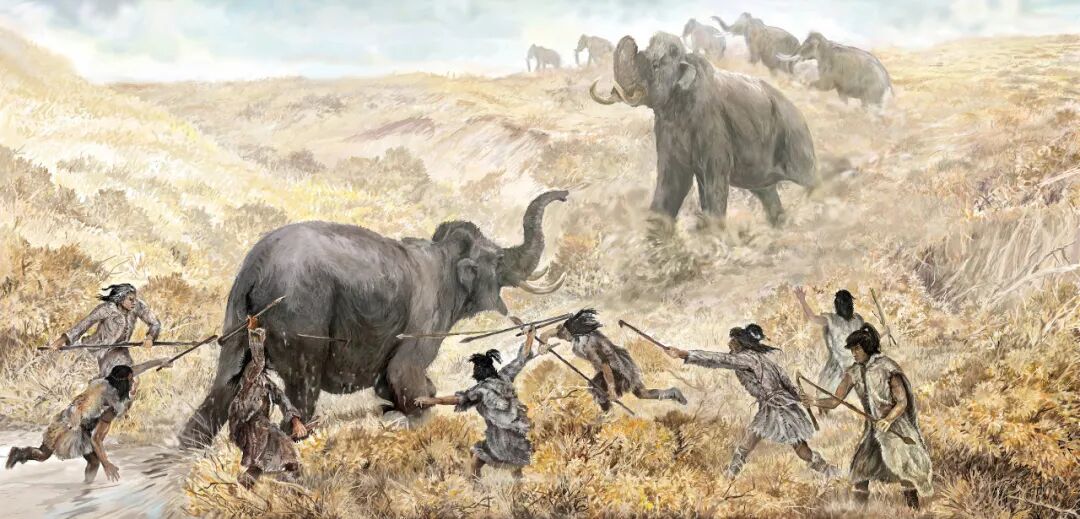

现代智人登陆的最后一块土地是美洲,费根与多数学者都认为这发生在 1.5 万年前左右。

此时,这一轮冰期到了末尾,进入间冰期,覆盖北美洲北部的冰原大量消退,人类尾随着猎物的迁徙轨迹,一起进入美洲。

1.3 万年前活跃在美洲的克洛维斯人会制作易携且杀伤力强大的尖形武器,他们在广阔的美洲平原上猎杀猛犸象、野牛等大型动物。

冰期结束后,因为气温上升与人类的捕杀,猛犸象一类的大型动物几乎都灭绝了,但克洛维斯人的后代成功适应了新的环境。

◆ 插画「克洛维斯人猎杀猛犸象」。

图片来源:Hakai Magazine

04 人类群体复杂化:农业起源,酋邦和国家出现

那么,人类是怎样经受各种严峻考验而生存下来的?

气候变化引发的动植物变动只是一方面的危机,另一方面,人口的自然增长使得食物变得紧缺。

而此时,人类已经广泛地分布到了世界的各个地区,无法靠四处迁徙简单地解决生存问题。

◆ 早期人类迁徙路线及时间。可以看出,到约 12000 年前时,人类基本已经分布到了各个大陆。

图片来源:Britannica

费根认为,人类之所以能安然度过这样巨大的考验,在于他们对食物生产做出了预适应。

比如克洛维斯人虽然以捕猎大型动物著名,但与此同时,他们也在吃野生植物和鱼类。

面对危机,人类会探索更广泛更高效的食物来源,采集与狩猎的方式变得更加专业化。

比如伊利诺伊的科斯特遗址显示,古印第安人春秋两季来这里捕获成千上万条鱼,秋天则采集大量的蚌壳和山胡桃。他们会利用季节性现象,在短时间内获取大量食物,储存起来以备突发情况。

但当人口继续增长,专业化收集也无法充裕地供给食物,饥饿的危险逼迫着人类加紧寻找食物,于是促发了食物生产技术的发明,人类开始种植或饲养动植物以补充野生食物的不足。

可以说,是人口增长、生态变化等多因素共同诱发了食物生产的出现。

◆ 古埃及的犁地工作。出土于塞内杰姆墓室的绘画,约公元前 1200 年。

图片来源:Highbrow

对于人类整体而言,具备更稳定高产的食物来源,意味着可以承载更多数量的人口,剩余食物更是使得一批人可以不从事生产,成为专门职业者,促使社会朝向更复杂的文明进阶。

不过,有营养学家指出,早期农民的食谱营养没有狩猎采集时均衡,导致了贫血症和发育缓慢,人类的健康程度和预期寿命在一段时间内竟出现了下降。

但无论如何,人们一旦适应了农业或畜牧生活,对稳定的食物来源产生依赖,就无法回到采集狩猎的生活形式。

农业要求人们在一定区域内春耕秋收,于是有了长期居住的房屋、不断发展的储存与农耕技术、定居聚落的社会组织,这些因素促使人类社会日益复杂化。

当人类与土地紧密相连,在家族纽带基础之上,酋邦建立了。

最初的首领依靠个人魅力和能力掌有权力,人们对他的追随与效忠随着首领的死亡而结束。而在一些酋邦,更具野心的酋长建立了世袭体制。

社会的进一步复杂化,就形成了国家。

约公元前 3100 年,第一批国家组织型社会出现在埃及和美索不达米亚,之后,中国文明、玛雅文明、阿兹特克文明、安第斯文明等在各地区纷纷出现,世界呈现出精彩纷呈的古文明图卷。

◆ 阿兹特克金字塔,也称太阳金字塔,是古阿兹特克人祭祀太阳神的地方。阿兹特克文明是墨西哥古代阿兹特克人所创造的印第安文明,与印加文明、玛雅文明并称为中南美三大文明。

图片来源:National Geographic

这场对于人类历史的探索,从 250 万年前展开,却结束在了现代化的门前。

1500 年之后的世界发生了翻天覆地的变化,但在费根看来,这些改变的最初原因是西方人对非西方的侵入与贪婪掠夺。

他在本书后记中不无惋惜地说道:「世界上没有哪个地方还保留着完全未被现代文明染指的传统的生活方式」。

费根这种对于现代化的反思和批判态度,大概受到了他的母校——英国剑桥大学的影响,剑桥这所千年名校素有珍视古老文明的人文传统。

但这种对前现代的深情,是无根的追怀,还是对现实确实具有启示意义?

费根没有进一步阐释这个命题,他写下这本书,只是想带着我们了解一番,我们是谁,我们从哪里来。

通常,我们了解人类自身,都是从 1500 年后的世界发生的翻天覆地的变化开始读起,我们每天面对的都是现代世界的新事物新课题。

但是别忘了,人类历史又还有着纵向的时间脉络,我们是从历史中一路走来。

回顾数百万年的人类发展历程,对于今日的我们,也就多了一个审视的视角。■

参考资料:

布莱恩·费根. 世界史前史. 北京联合出版公司. 2017 年.

中国人的祖先,真的来自非洲吗?

南方周末 亚洲考古 2022 年 2 月 14 日 00:02

“中国人非洲起源说是有问题的,不适合讲。”听到这话,李辉感到错愕。那是一次讲座邀请,主办方希望李辉去做一个关于中国人起源的讲座,没多久,主办方打电话告知他讲座取消。

“对于现代人非洲起源的问题,做了这么多年的深入研究,完善了这么多细节,没想到我还会收到这样的回绝。”李辉感到不可思议。

北京市周口店遗址于 1918 年开始考古发掘,是“北京人”(距今 70 万年至 20 万年前)、山顶洞人 (距今约 3 万年前) 等古人类生活的地方。图为 2020 年 2 月雪后的周口店遗址。(视觉中国/图)

李辉是复旦大学生命科学学院教授,主要研究领域为分子人类学,从 DNA 入手来探求人类起源和文明肇始。在李辉看来,“非洲起源说”得到了几乎全部已有证据的支持,在遗传基因、化石形态和语言文化上都体现出很明确的非洲起源的格局。

“从基因上就可以做出非常明确的判断,不同人群什么时候分开,分开多少年,然后分出多少支,在基因谱系上这些东西可以算得非常精确。”李辉对记者说。

美国《科学》杂志曾在 2016 年对李辉的报道中介绍了他的研究成果,当期的编辑认为他们的研究开创了新的领域,解决了以前不能解决的问题,他们把这个新的学科领域叫做“历史人类学”。“历史人类学有新的研究范式,跟传统的历史学和人类学都不一样。”李辉说。

李辉教授被 Science 以《复活传奇》为题专版报道

“全人类的一部大家谱”

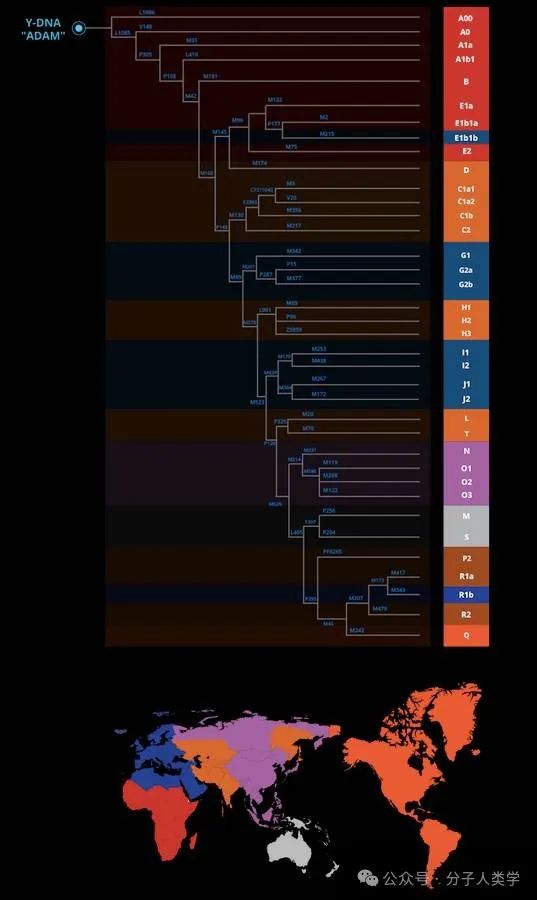

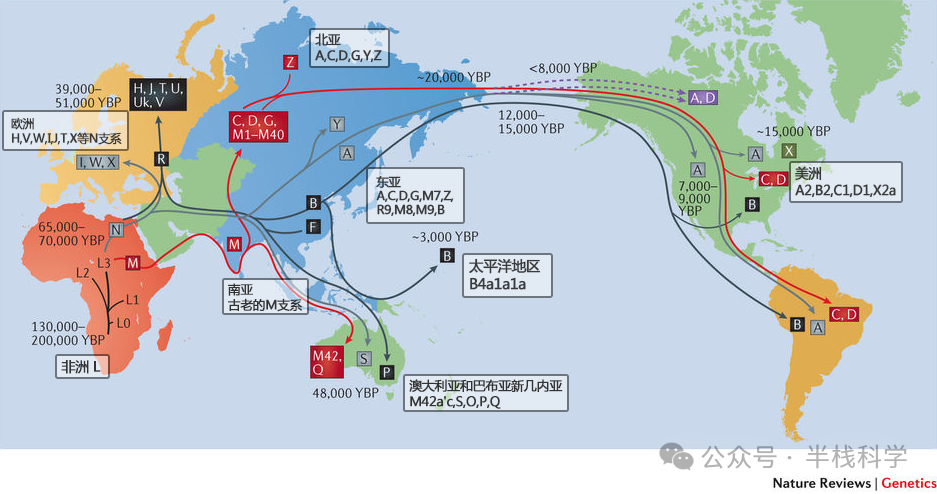

科学家们利用基因“单倍群”的工具,大致摸清了人类的迁徙之路。

“单倍群”的概念与“单倍型”有关。由于 Y 染色体可以在男性个体中稳定遗传,如果某个现代人男性祖先有一个 Y 染色体突变,那么他的所有男性后代都会带有这个突变,可以称为第 1 种“单倍型”。再过若干年,他的某一个男性后代中出现了第 2 个突变,即第 2 种单倍型,依此类推。第 1 代单倍型是其他单倍型的祖先型,其他单倍型都是后代型,祖先型与所有后代型合称为一个“单倍群”。

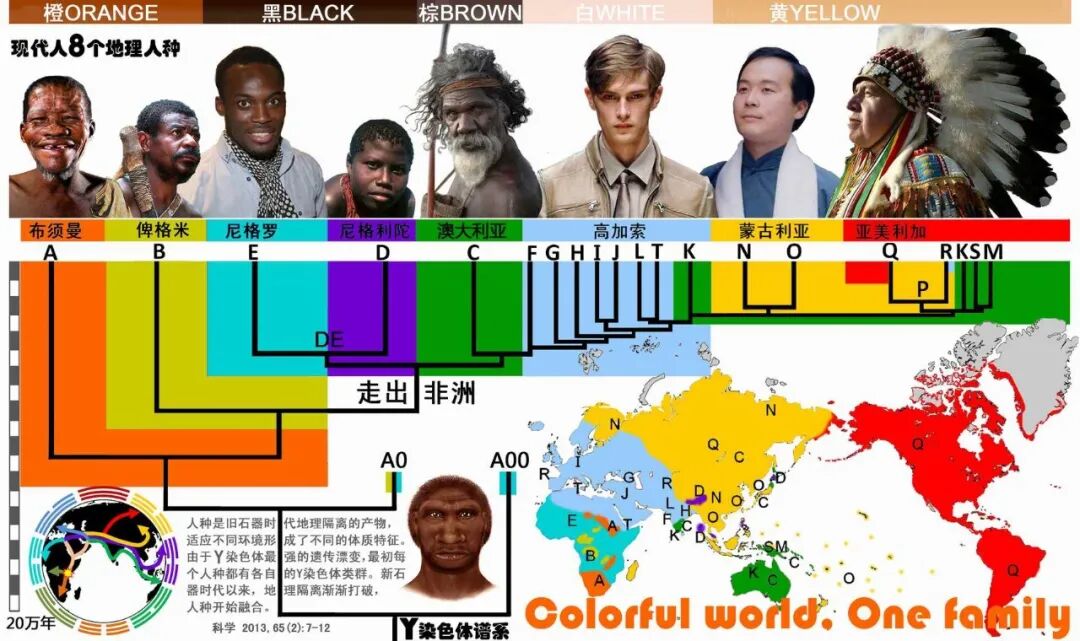

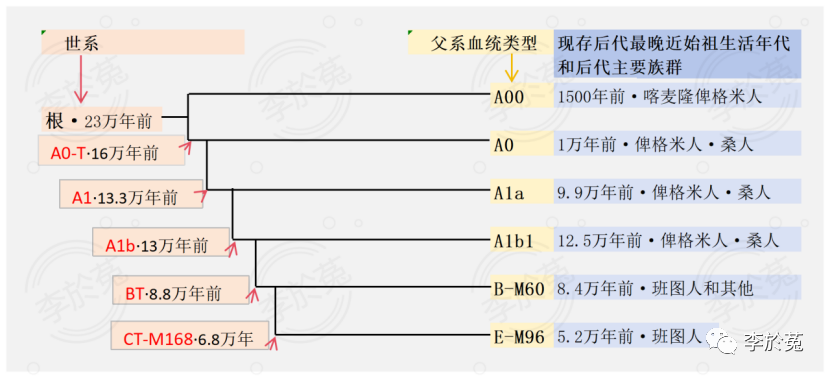

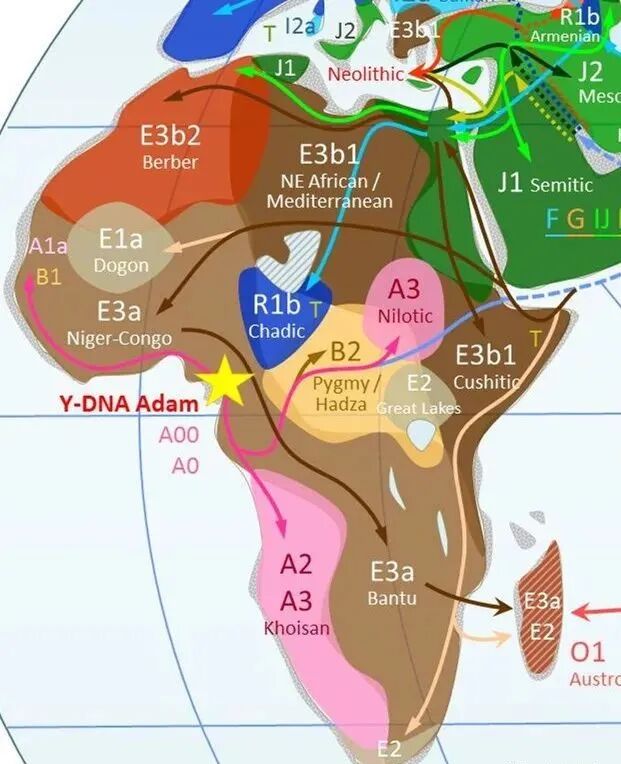

大而言之,全世界的 Y 染色体都属于一个单倍群,都来自 20 万年前东非某一个晚期智人男子。现代人走出非洲之后,开始了漫长的迁徙和演变。如果细分下去,全世界又可以分为 20 种主干单倍群,编号从 A 到 T。

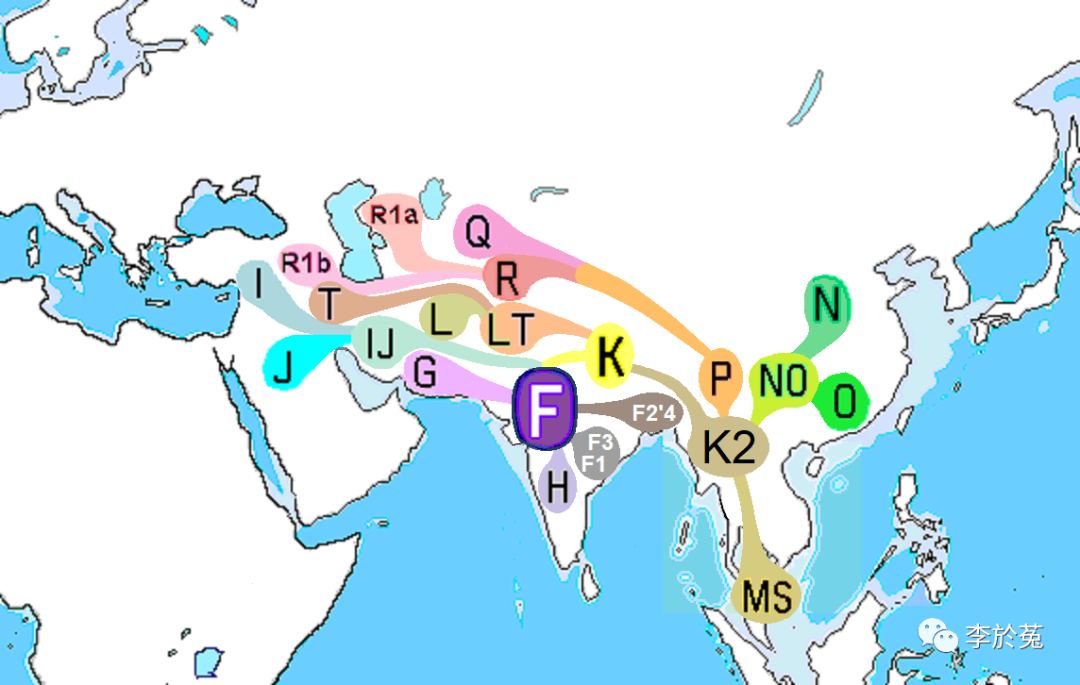

“Y 染色体的谱系构建出了全人类的一部大家谱。”李辉说。最古老的 A 和 B 单倍群都没有走出非洲,C 和 D 单倍群最早来到了亚洲和大洋洲,E 单倍群可能出了非洲,但又回到非洲。F 单倍群衍生出 G、H、I、J 等单倍群,在西方形成欧洲人种。O 单倍群成了中国人的主流,而 Q 单倍群成为印第安人的主流。

迁徙得越远,基因的多样性就会越少,这在群体遗传学上被称为“瓶颈效应”。比如原来这一群人里有 100 个人,带着 10 种类型的基因。当迁徙的时候,不可能把原来的 10 种类型都带过去,一种情况是迁徙过程中要翻山越岭,只有少部分人能越过去;另一种情况是原居住地条件变得艰苦了,大家都想搬,但在路上死掉很多人,因为原始人生存能力很差。

“所以这就像是通过一个窄窄的瓶口,只能带少部分人的基因过去,多样性下降了,这就是瓶颈效应。”越迁徙到最后,经过的瓶口越多,多样性下降得就越厉害。李辉解释,“所以非洲的多样性,从基因的各个角度看都是美洲的 10 倍左右,美洲土著是最低的。从非洲到亚洲,从亚洲再到北美,从北美再到南美,南美基本上没什么多样性了。”

“瓶颈效应”可以用来倒推人类的迁徙之路。比如现代藏缅语族的人群和汉语族的人群,在遗传多样性上是东高西低,这就可以证明,藏缅语族的人群是从东方向西迁徙的。

现代人走出非洲,正好处于距今约 7 万年到 1 万年之间的冰河期。当时,海平面远低于现在,现在的许多岛屿与大陆相连,成为人类迁徙的重要通道。旧石器时代的现代人由于地理阻隔,适应不同气候环境演化出了八个地理种,过去称为布须曼、俾格米、尼格罗、尼格利陀、澳大利亚、高加索、蒙古利亚和亚美利加。

大约 1.5 万年前,气温开始转暖,冰川开始退却。到 1.2 万年前,气候基本回升到现在的水平,现代人迎来了人口扩张的黄金时代。八个地理种的人群开始融合,人类进入新石器时代,在各个适宜农业发展的河谷平原,文明的曙光开始出现。

如何理解“非洲起源说”

“现代人”的“走出非洲”,其实是灵长目-人科-人族类的动物三次走出非洲中的最后一次。进化史意义上的“现代人”(即现代人类的直系祖先)20 万年前出现于东非,直到约 7 万年前才走出非洲。

李辉教授最新发表在PNAS署名复旦大同中华民族寻根工程研究院,山西高等创新研究院的论文证实现代人抵达华南不超过六万年

在中国科普“非洲起源说”,李辉觉得还有很长的路要走。有一次在网络上,他看到一场对“非洲起源说”的围攻,“下面评论的基本上都在骂。‘你们这些汉奸居然认为我们是非洲起源的?’有一个号称‘独立学者’的人,写了很多文章来反驳。”

“近十几年来的人类演化研究中,有多项 DNA 研究成果,改变了我们对人类进化的认识。”李辉说。

第一个重要成果,就是对现代人基因组的破译。人类基因组计划的科学家们比较全世界所有现代人的基因,发现人和人之间的遗传距离“绝对不会超过 20 万年”,而且有 20 万年差异的那些人全部集中在非洲,而非洲之外的那些人群,不管是美洲印第安人、澳大利亚原住民、欧洲人还是东亚人,他们之间的基因组的差异都不到 7 万年——这就证明了全世界现代人都是 20 万年前起源于非洲,并从大约 7 万年前开始走出非洲。

“以前每个国家都觉得本国人民是本地起源的。没证据的时候谁都可以假说,比谁挖到的化石古老,就是谁那边起源的。在没有基因手段的时候,我们也只能这么想。”李辉苦笑着说。其实,各地发现的古人类化石并不是各地现代人类的祖先,而是前两次走出非洲的古人类,他们在进化之路上被“现代人”所取代,并没有留下直系后裔。

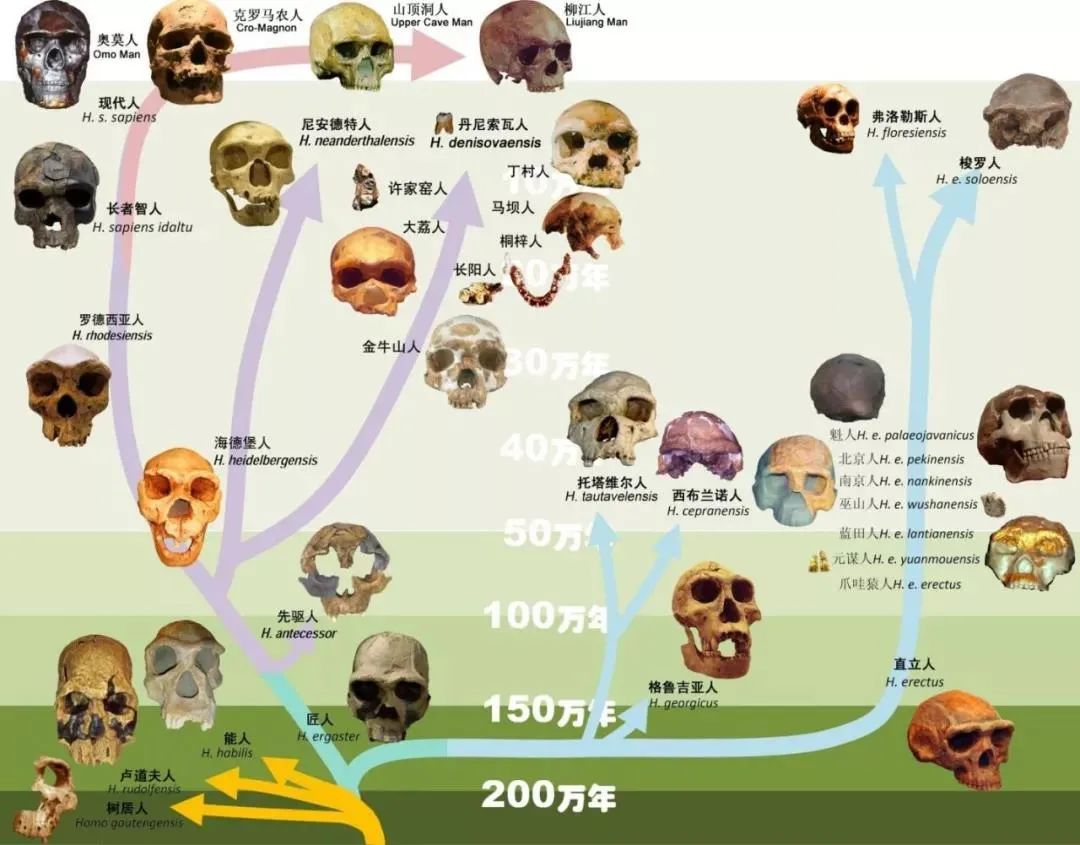

人族动物第一次走出非洲,是在约 175 万年前。约 260 万年前,非洲人族中出现了“能人”,在约 190 万年前分化出直立人的亚种匠人。约 175 万年前,部分匠人走出非洲,从西亚进入东亚,覆盖了大部分欧亚大陆,成为东亚的各种直立人亚种的祖先。

遗传学对人科谱系的重构

100 万年前,留在非洲的匠人中突变出了早期智人。约 80 万年前早期智人走出非洲,用了大约三十万年时间,覆盖了原先直立人占据的地盘并导致其几乎灭绝。到 70 万年前,全球开始进入冰期,撒哈拉大沙漠以南的非洲、欧亚大陆西部与东部,在地理上被隔离,三地的智人渐渐分化成非洲的罗德西亚人、欧洲的尼安德特人和亚洲的丹尼索瓦人三个亚种。

20 万年前,非洲的罗德西亚人又发生了突变,进化产生了“现代人”。现代人花了十几万年的时间,覆盖了大部分的非洲大陆,直到 7.4 万年前的“多峇巨灾”为其提供了走出非洲的契机。

“即便是宣传非洲起源的,也并非都讲得对。”前几年有一本畅销书叫《人类简史》,李辉买来看了一下,觉得书中的“非洲起源说”讲得不好。

《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利认为是现代人智商不够高,斗不过非洲之外的尼安德特人,而 7 万年前发生了认知革命后,现代人才有智谋打败尼安德特人,才走出了非洲。“这种观点乍一听很有道理,但是认知的提升必须有相关的基因突变为基础,而科学家深入研究分析以后,发现没有任何相关基因是那时候突变的。”

其实现代人走出非洲的促因,学界的研究已经颇为清晰,大约 7.4 万年前,印尼苏门答腊岛上的多峇火山大爆发,其当量接近 1000 座维苏威火山爆发,给全球生物带来了巨大灾难,欧亚大陆的智人(即尼安德特人和丹尼索瓦人)也濒临灭绝,这为现代人走出非洲扫清了道路。“哪有什么认知革命。”

现代人来到古中国

南方周末:在中国的地域范围内出土的智人化石,他们属于哪些种类?

李辉:中国的早期智人从分类上面怎么定义,就连很多古人类学家也争议得厉害。但是从整个大的生态学、进化学的角度看,中国东亚的这些早期智人应该都属于从基因上鉴定的丹尼索瓦人这一亚种。至于在各个地方挖掘到的化石,有很多形态特征上的变异多样性,那是很正常的。比如说现在的广东人和北京人脸长得不太一样,这都属于地域性的一些小变异,中国早期智人里的辽宁金牛山人和广东马坝人就长得不一样。

南方周末:你提出现代人能把其他智人赶跑,狗的驯化在其中起了作用?

李辉:我只是把它当作一个很好玩的假说提出来,但不一定是真的。它会涉及尼安德特人是什么时候灭绝的,狗又是什么时候进到欧洲的,二者能不能同步。中科院昆明动物所的研究发现,狗于 35000 年前在长江流域中游、湖南湖北这一带被驯化了。

从全世界狗的基因上分析,它是从这个地方被驯化的,之后迅速扩散进入东南亚,然后传到南亚,再传到中东和欧洲。狗进入欧洲估计是两万年前,而最后一个尼安德特人灭绝的年代,从现在的考古证据上看是约 23000 年,年代上靠得太近了。当然这个数据上还是有点粗糙的,如果能够找到证据证明狗在 3 万年前已经去了欧洲,那就好说了。

为什么狗会帮助现代人灭绝智人呢?现代人大约 4 万多年前进入欧洲的时候,尼安德特人也跟着差不多同样的渠道进入欧洲了。尼安德特人是穴居的,山洞之间离得远,而现代人是在山洞之间的平地扎营的。尼人住在山洞里面,要通婚,不可能一个山洞里面十几个人内部通婚,这样就完蛋了。

他们必须走几十公里甚至更远的距离去另一个山洞通婚,白天的时候要穿过现代人的营地非常困难,人群一定是有地域范围的。但是到了晚上他们就可以趁机穿过去,到其他洞里去找姑娘。但是有了狗以后,这个事情就不好办了。

晚上狗很警惕,所以尼人就穿不过现代人的营地。一旦穿不过,他们的基因交流就被截断了。然后渐渐地,他们的种群就越来越小,最终就没了。

基于分子人类学研究成果制作的中华民族遗传迁徙图。(李辉/图)

南方周末:早期智人虽然已经灭绝了,但早期智人——包括尼安德特人和丹尼索瓦人——的基因,部分地混入现代人的基因中,有研究说藏族人的一些抗高寒的基因就来自丹尼索瓦人。

李辉:有的。在多峇巨灾以后,丹尼索瓦人唯一能够生存的地方就是青藏高原边缘的那些小峡谷,像避难所。活下来的那么一点点早期智人,在气候稍微暖和一点的时期,零零星星地在青藏高原的斜坡上扩散开来。当现代人——这一批现代人在地理种上应该属于尼格利陀人(俗称“小黑人”)——向青藏高原扩张的时候,这批早期智人在青藏高原的人口还是较多的。

现代人对早期智人,大部分将其灭绝,少部分融合,早期智人基因就这样留在了扎根青藏高原的第一批现代人土著的身体里。到了大约三千年前,羌人入藏,又把那些现代人土著融合掉了。他们驯化了青稞,在这里站住脚,形成了新的藏族。今天藏族人的基因绝大多数还是来自三千多年前的羌人,羌人的源头要上追到仰韶文化,甚至再上追到北京周边的磁山文化。

南方周末:现代人出现以后,他们的智商是在渐进式提高,还是阶梯式提高?

李辉:历史上的长期数据我们拿不到,因为以前的人没有测智商,缺乏完整指标。但是从大的进化角度来看,智商在进步。从化石角度讲,我觉得智商进步肯定是跟突变有关,突变肯定是跟自然选择有关,自然选择肯定跟大的灾变有关,所以一旦气候发生大的变化的时候,肯定会有大量的基因受到新的自然选择的影响,在人群中间发生巨大的波动,其中也会对人的平均智商产生大的变化影响。

所以理论上讲,大部分特征从大尺度讲都是呈阶梯式变化的,它不可能一直在渐变。但是从细微角度讲,比如把它放大了看,阶梯上的水平线,可能也是有斜坡的。比如说从维多利亚时代到现在的智商——英国人确实有记载的,测了很多数据——智商发展线条是下降了一点。不知道是怎么搞的。

基因里的中华民族形成史

南方周末:根据考古学和分子人类学的研究,现在已经大致可以认为:汉藏语系起源于桑干河流域的磁山文化,之后南北分化为仰韶文化与红山文化;苗瑶语系起源于湖广地区的高庙文化;南亚语系可能起源于四川盆地;南岛语系起源于浙江早期的马家浜文化;侗傣语系起源于江浙稍晚的崧泽和良渚文化;芬兰-乌拉尔语系起源于辽西的赵宝沟文化。那么你的中华民族形成的假说是什么?

李辉:红山文化是磁山文化北迁的一群人,原辽宁省考古所的所长郭大顺也持这一观点。他们北迁是在大约 6200 年前,和语言学上汉藏语系第一次分化对得上。他们将原来位于辽宁的赵宝沟文化的上层赶跑,使其不得不西迁,成为今日芬兰人的源头之一。

留下来的底层民众与之融合,形成红山文化。大约 5300 年前,红山文化南下,与仰韶文化相遇,使得后者的上层阶级不得不西迁,成为今日藏缅语族人群的源头。这是汉藏语系的第二次分化。

5300 年前是一个非常神奇的年代,中国的大部分考古文化都在 5300 年前发生了变化——中原的仰韶文化西迁了;安徽的凌家滩文化被夷为平地;南边江浙的崧泽文化被终结了,变成了良渚文化;湖南湖北的大溪文化被终结,变成屈家岭文化。我认为这都是红山文化南下引起的连锁反应。如果认可古史传说,这可能就是古书中称为轩辕黄帝的时代。

世界各地发现的古人类化石并不是各地现代人类的祖先,而是前两次走出非洲的古人类,它们在进化之路上被“现代人”所取代,并没有留下直系后裔。图为周口店遗址博物馆新馆中的古人类头骨。(视觉中国/图)

到了 4600 年前,位于山东的大汶口文化演化出龙山文化,西进中原,可能就是传说中的少昊时代替换了轩辕黄帝的时代。又过了 100 年左右,我们看到在大汶口文化里面大量的上层墓葬,变成了良渚文化的特色。

说明什么?说明良渚贵族的一支北上,又把大汶口和龙山的那个族群给灭了,可能就是传说中的颛顼取代少昊的这个过程。又过了 100 年左右,入主中原的这支良渚文化被帝喾所败,不得不跑到了西北,于是我们现在发现西北的齐家文化,特别是陕北的石峁古城,里面有大量的良渚玉器。

齐家文化在西北,接受了来自西方的青铜铸造技术与驯化麦子和羊的技术,再次壮大了起来,回到了中原,开创了夏朝。历史文献中对夏禹有矛盾的记载,一说“夏为越后”源自东南,一说“禹出西羌”源自西北,在这个假说中,可以把这两种说法串联起来,大禹的祖先出于东南的良渚,后迁西北的齐家。

现在的关键是要做齐家文化的贵族遗骸的基因检测,如果测出来和良渚的一样,那就证明了我的假说。我目前对自己的这个假说有九五成的把握。

南方周末:美国学者白保罗在《汉藏语概论》中把侗傣语系和苗瑶语系从传统的汉藏语系中清理了出去,白保罗同时认为苗瑶语系和侗傣语系在发生学上同南岛语系有密切关系,应属同一语系;但中国的很多语言学家认为侗傣、苗瑶和汉藏应该属于同一语系。从分子人类学的角度来看,你认为这些语系是怎样的亲缘关系?

李辉:东亚语系划分问题,至今国内外争议颇多,这可能是因为在具体语系划分时没有执行相对统一的标准。两个语言类群分化超过多久可以算作不同语系,这应该有一个相对统一的标准,目前较为一致的看法是,两个语言类群分化超过 8000 年,之间的相似性就难以判别了,如果超过 1 万年,可能就完全看不出关系了。

8000 年这个标准年代,应该是一个很有意义的年代,因为这是新石器时代和农业时代全面开始的年代,以此作为语系划分的标准,也就是说,语系是新石器时代人群文化区系集中的结果。不同的语系可以追溯到不同的新石器时代文化区系,反过来说,如果没有独特的新石器文化,语系就没有时空来源。

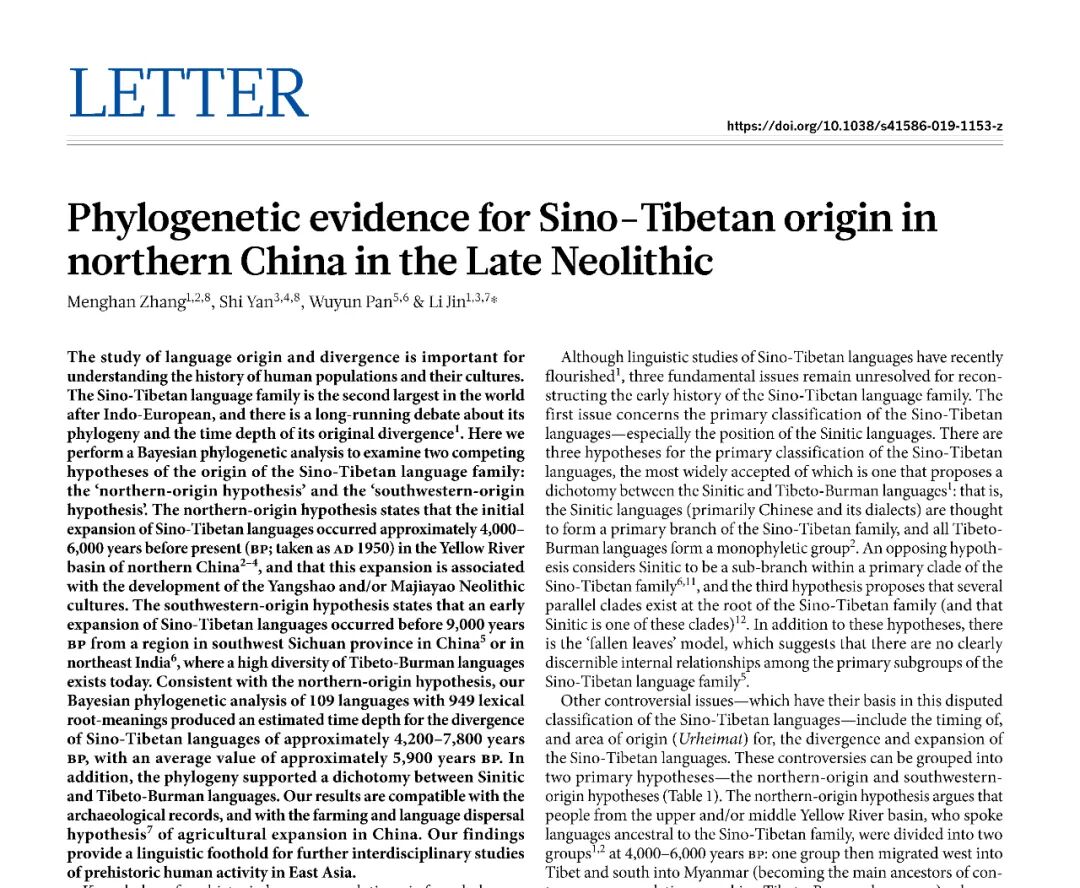

从遗传学的分析结果,特别是 Y 染色体精细分型数据来看,东亚的各个语言类群的人群之间的分化年代已经比较清楚了:汉语族和藏缅语族的分化年代大约是 5000-6000 年,也就是在 8000 年之内,所以支持汉藏语系的概念。汉藏与乌拉尔语系分化略超过 8000 年,毫无疑问是不同的语系,即便还有些许同源词。汉藏与苗瑶之间的分化超过 1.2 万年,所以支持把汉藏语系与苗瑶语系分开。而侗傣与前二者的分化超过了 1.5 万年,更加支持其独立的语系地位。

复旦大学生命科学学院金力团队发表在Nature上的论文采用贝叶斯系统发育分析估计汉藏语言差异的时间深度平均值为 5900 年

但是中国学者的说法也不能说没道理,它体现了我们摸这头“大象”的不同角度。侗傣语系起源于长江下游,和南岛语系是同源的,因为一开始长江下游马家浜文化的人群先往南迁徙,变成了南岛语系;后来又有一波南迁,即崧泽文化的人群南迁,就变成了侗傣语系里面的黎族、仡佬族;再后来良渚文化的人群又南迁,变成了侗族、水族、壮族、傣族以及泰国人等等的祖先。

侗傣语系本来与汉藏语系是没有联系的,但是到了 5300 年前以后,甚至从更早的时候开始,北方的汉藏语系与他们开始交流了,大量汉藏语词汇进入侗傣语,它们混合的时间又长,深度又广,所以把侗傣和汉藏看成是一个语系也是有道理的。

南方周末:你刚才说南岛语系是从马家浜文化出来的,但是现代语言学上会把南岛语系的人群追溯到台湾岛。

李辉:台湾岛那是晚的,马家浜南迁的人群生活在南岛语系最早起源的时候。语系的形成一定要有物质基础,足够强大的农业区域的发展才能孕育足够强大的一群人,它的经济文化达到一定程度才形成一个语系,才能支撑它向外扩张。而台湾岛在新时器时代是不具备这些条件的。

这个人群在中国南方沿海扩张之后,再扩张到太平洋的波利尼西亚群岛,考古学家就把它叫做拉皮塔文化。拉皮塔文化的很多基本特征跟马家浜一样。马家浜陶器的很大特点就是有个腰沿——地上架个三脚的架子,然后把锅子放在上面煮,这锅子中间有突出来一层腰沿,这样才能够把它架起来。拉皮塔文化的陶器也是有腰沿的。

当然腰沿是功能性的,有独立起源的可能,但在其他文化里面看到腰沿的很少,就这两个文化都是有腰沿的。还有其他特征,比如马家浜文化的玉玦在太平洋的文化里也开始扩张开来,同属南岛语系的新西兰毛利人也有玉玦,当然它形态变化已经很大了。

南方周末:当代的极端民族主义思潮是否会利用分子人类学来作为加强民族差异的论据?

李辉:所有的研究都会面临被误用的风险,关键在于怎样把客观真实的东西呈现给大家,并且引导到正确的路线上去。比如我们说很多 Q 类型的染色体是来自匈奴的,有些人去测 DNA,测出 Q 了就说自己是匈奴,那就误会了。

因为你身体里面其他的大部分基因都来自你妈妈、你外婆,来自历代的各种祖先。23 对染色体在每一代人里都要完成配对传承,只不过你的某一个父系祖先,可能是匈奴人,给了你这样的一个 Y 染色体基因,你的感情就要因此跟古代那些匈奴的贵族们连在一起了吗?

我们身体里面的基因不光是一个简单父系的问题,有太多其他的因素在里面。有太多为你提供血脉滋养的人,如果你要去追溯历史上的人的话,你的情感是没办法割裂的。更何况历史是历史,当下就只是当下。某个民族的创始人曾经屠城,犯了反人类罪,这一点再怎么样也不能美化它,但是不能因为祖先屠城了,有着这个民族基因的人就要受到牵连被指责。现代文明的起码准则是不连坐。

亚洲考古新媒体 出品

来源:南方周末 记者 王华震

人类的 23 万年,从非洲到中国的漫长迁徙

原创 基因和祖源 李於菟 2023 年 10 月 17 日 18:06 重庆

时间的缓慢流逝,会带来记忆的逐步消亡。

即便是拥有智慧和文明的人类,对此也无能为力。关于过去只能依托于文字,在没有文字之前,则诉诸想象力的勾画。

这让我们在追溯人类起源的时候,束手缚脚。当人类的基因被抽丝剥茧的揭秘之后,才陡然发现男性的 Y 染色体和男女都拥有的线粒体,忠实的记载着人类世系的传承和迁徙。

全世界男性的 Y 染色体,就像是一颗枝繁叶茂的苍天大树,我们追溯到距离地面最近的主干时,时间便回到了大约 23 万年之前。

1:根—23 万年前的那个男人

按照通常的惯例,对于那个全世界所有现代人父系血统上,最晚近的始祖,我们就叫他“根”吧。

根大约生活在距今 23 万年前,他大抵没有什么奇特之处。他生活的时候,不仅猛犸象,剑齿虎这类史前巨兽。还存活着许多其他的人类亚种,例如如日中天的欧洲尼安德特人,亚洲的丹尼索瓦人;还有正在走向消亡的直立人,海德堡人。

在根生活的非洲北部,也存活着许多他的同族,同类。在非洲南部则存活着一种至今未知的人类亚种。

但根是这个世界上最幸运的,只有他的后代幸存至今,并且成为了占有地球陆地全部的唯一人种。而其他的人,或者其他的人种,都在不同的历史阶段走向了消亡。

2:根留在非洲的后代

根据目前人类父系血统的谱系,根留在非洲的后代,且能繁衍至今的一共有 6 个大的支系。他们分别是 Aoo 类型,Ao 类型,A1a 类型,A1b1 类型,B—M60 类型,E—M96 类型。

其中的 Aoo 类型,AO 类型,A1a 类型,A1b1 类型,这四个父系血统的后代,在现代人中主要分布在俾格米人,桑人之中。

B—M60 类型相对复杂一些,有部分班图人,部分俾格米人,甚至有部分走出了非洲,成为了西亚地区阿拉伯人的一小部分。

E—M96 类型是所有父系血统类型之中,最为特殊的一支。始祖可能诞生在非洲东北部或是西欧地区。他的后代一部分融入到了犹太人,欧洲的一些民族,阿拉伯人之中,另一部分回到了非洲,并且演化出来了颜色最深的皮肤,成为了曾在非洲历史上有过最大扩散的班图人。

根留在非洲的后代中,其他几个类型在生存空间上,都曾经受到过 E—M96 类型的排挤和碾压。

爱因斯坦和拿破仑都被证实属于 E—M96 类型的后代。据传 E—M96 类型的后代中也包含了一名在中国近代历史上很了不起的人。

3:走出非洲

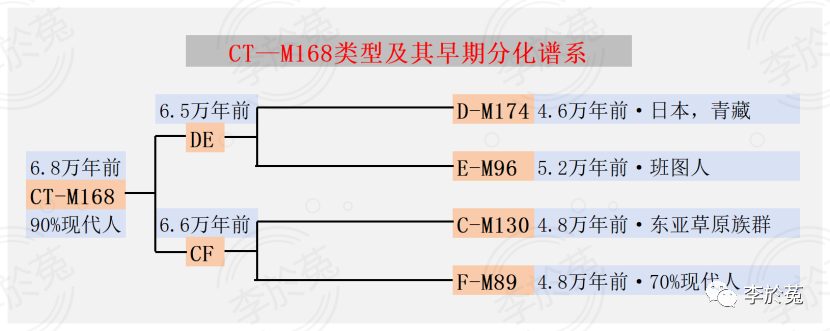

根据现代人类父系血统的追溯,走出非洲的时间大概是在 8.8 万年前到 6.6 万年前之间,而实际上,在这之前就已经有根的其他后代,或者是和根同属于一个人种族群的后代,陆续走出了非洲。

但这部分走出非洲的人,都没能把后代繁衍至今。

直到根的后代,在父系血统上被命名为 CT—M168 类型诞生了。他不仅成功走出了非洲,还成为了非洲之外所有地区,现代人类族群的共同祖先(排除大航海之后非洲往外的移民)。现在全世界 90%的人都是 CT—M168 类型的后代。

CT—M168 类型为何会走出非洲,有两种主要的推测。一种是当时北非地区的撒哈拉沙漠地区,气候变得湿润了,草木也随之繁盛。动物群体获得了往北扩散的空间。CT—M168 类型族的一部分也伴随着对动物的追逐捕猎尾随着往北迁徙,并最终走出了非洲。

另一种则根据地质环境和气候的变迁研究,认为当时正处于末次冰川期的早期阶段,北非地区不仅没有变得湿润,反而更加干旱寒冷。变得更加严酷的生存条件,让 CT—M168 类型的族群不得不被迫和冒险迁徙,以求寻觅到更好的生存之地。往北迁徙的支系最终走出了非洲。

因此在两种推测之中,末次冰川期对地理环境带来的破坏,更可能是迫使现代人祖先走出非洲的真正原因。

CT—M168 类型最早分化出来,且有后代繁衍至今的三个父系血统类型。分别是 E—M96 类型,D—M174 类型,C—M130 类型。

其中的 D—M174 类型和 C—M130 类型,曾经在欧亚大陆上广泛的迁徙扩散,但时至今日都已经沦为了“少数族群”。除了他们遭受到了后来走出非洲族群的碾压和排挤之外,当时正处于末次冰川期控制的欧亚大陆的生存环境,也对他们的后续发展带来了很大的挑战。

E—M96 类型则善于多头下注,走出非洲之后,一部分族群侥幸存活下来,一部分选择了返回非洲。

4:中东或是南亚的大分家

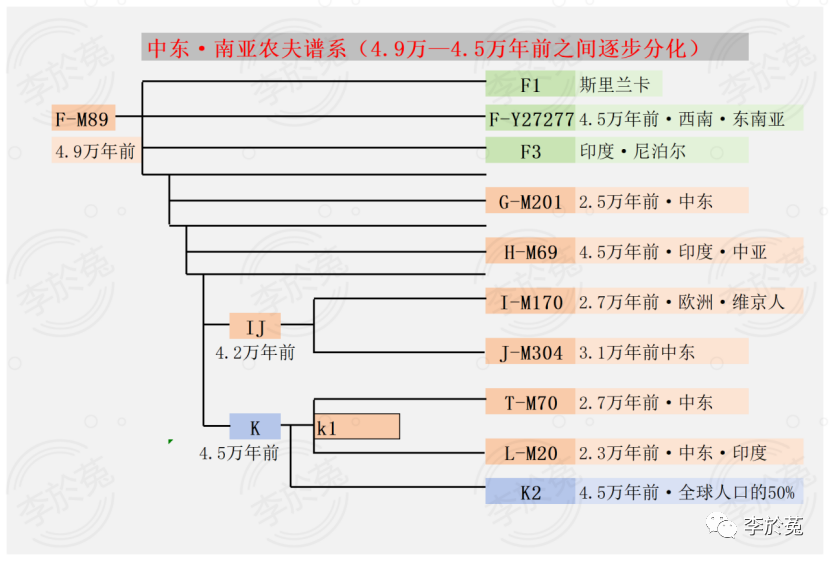

CT—M168 类型的四个后代分支中,F—M89 类型是现代全球 70%人口的始祖。他是现代人类继根和 CT—M168 类型之后,又一个十分重要的祖先。他大约生活在距今 4.8 万年前。

根据 F—M89 类型后代族群的分布,关于他的生活区域,目前有两种观点,一种观点认为他出现在中东地区,一种观点认为他快速的穿过了中东地区,沿着伊朗海岸线,进入了喜马拉雅山南麓的南亚次大陆。

F—M89 类型出现在中东地区的观点,是因为他早期分化出来的几个父系血统支系,目前都主要分布在中东地区。他们分别是 G—M201 类型,H—M69 类型,J—M304 类型,I—M170 类型,L—M20 类型,T—M70 类型。这六个父系血统被统称为“中东—南亚农夫”,他们都因为赶上了中东—南亚地区早期农业发展的契机,不仅把后代繁衍至今,而且在现代人类族群之中,各自占有了可观的比例。其中的父系血统 I—M170 类型的后代,现在主要分布在欧洲,是历史上维京海盗的主体父系血统。

F—M89 类型出现在南亚次大陆的观点,是因为 F—M89 类型最早分化出来的三个小支系,目前都发现于南亚和东南亚,东亚地区。他们分别是 F1,F—Y26277 类型,F3 类型。

F1 发现于斯里兰卡。F3 类型发现于印度,尼泊尔。F—Y26277 类型主要分布在东南亚半岛北部,中国西南地区。而且被称之为“中东农夫”的几个父系血统类型几乎都在南亚次大陆占有较多的人口比例。

但无论 F—M89 类型到底是出现在中东还是南亚地区。在他的祖先 CT—M168 类型及其所有的后代们,在走出非洲之后,无一例外的都在中东地区遇见了尼安德特人。

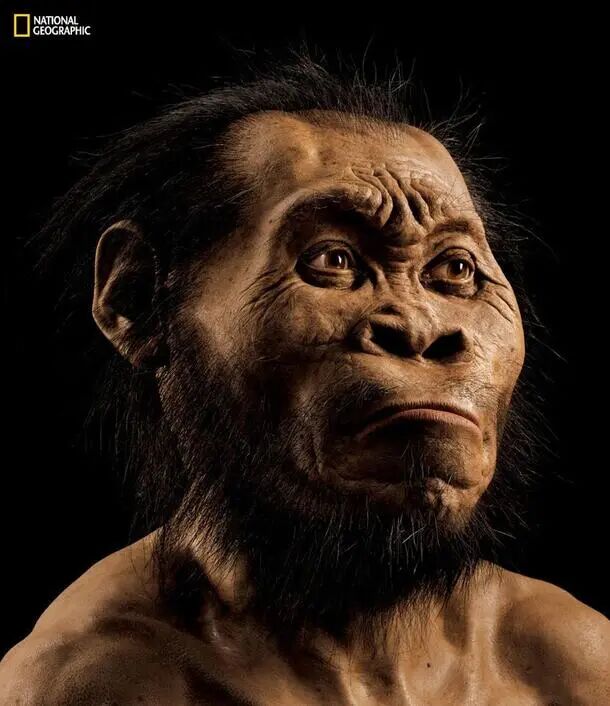

尼安德特人身材粗壮健硕,眉脊高耸,下颚平滑,或是后倾。但是从面貌上和我们现代人的祖先就已经很不一样了。我们有着平滑的眉脊和微微前突的下颚,也就是下巴。

【尼安德特人】

战争和融合,都不可避免的在两个人类种族之间发生了。也由此开启了尼安德特人的消亡序幕,也让他们的部分基因进入了到了我们现代人的体内,并给我们的身体带来诸多的影响作用。

F—M89 类型作为 CT—M168 类型后代的主体族群,在经过中东后,没有和尼安德特人出现更深层次的混居和融合,至少有后代繁衍至今的 F—M89 类型的后代是如此。他们没有往北进入欧洲,或是中亚地区,而是沿着伊朗的海岸线穿过了中东地区,进入了南亚次大陆。

5:东南亚大扩散

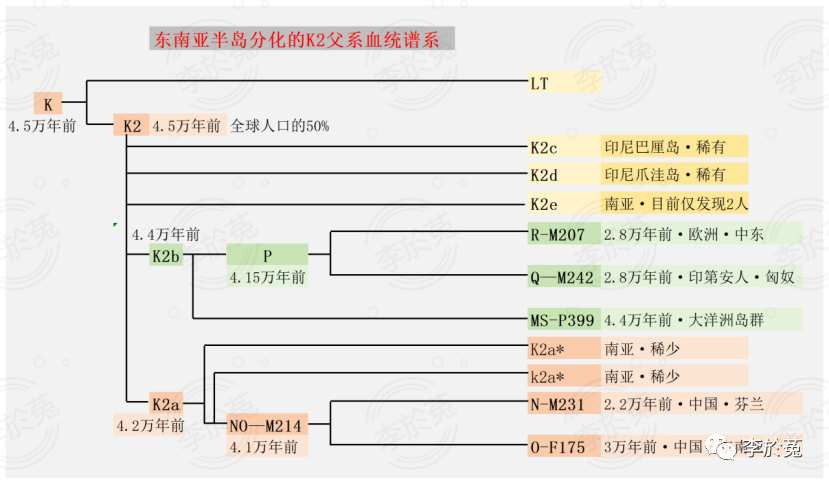

在进入南亚次大陆之后,迁徙的脚步并没有停留下来,在继续的迁徙之中,最终抵达了东南亚半岛。F—M89 类型的后代 K2 类型在此诞生。

此时时间又过去了上万年,来到了大约 4.5 万年前。

K2 类型如同他的祖先 F—M89 类型那样,在东南亚半岛进行了一次大规模的扩散。并且有五支直系后代繁衍至今。他的后代总计占据了现代全世界人口的 50%左右。

如果我们根据 F—M89 类型和 K2 类型分别出现在南亚和东南亚来看,可以得到另一个新奇的结论。那就是非洲之外人类族群的起源地,可以是南亚—东南亚地区。

K2C 和 K2d,K2e 分别发现于印尼巴厘岛,爪洼岛和南亚地区,存世的后裔都十分稀少。

K2b 类型和 K2a 类型则发扬光大。

K2b 类型的后代主要分为 R—M207 类型,Q—M242 类型,MS—P399 类型三支。其中 R—M207 类型成为了欧洲人,中东地区,以及现代美洲人的主体族群。Q—M242 类型广泛分布于全世界,但人口较少。是印第安人的父系主体类型。但父系血统为 Q—M242 类型的印第安人,遭受到了兄弟支系 R—M207 类型为主导者,来自欧洲列强的大规模屠杀和清洗。

MS—P399 类型则往南迁徙,走进了大洋洲岛群,在新几内亚岛,印尼群岛,澳大利亚等地发展开来,尽管他们现存后代的人口都不多。

K2a 类型在东南亚半岛,分化出来了几个现代存世人口规模很小的支系。到了大约 4 万年前左右,才最终分化出来了后来成为了东亚,东南亚,北欧芬兰几个地区的主体父系血统:NO—M214 类型。

K2 类型的后代中,R—M207 类型和 O—F175 类型,都分别占到了现在全世界人口的 20%左右。

K2 的后代们,不论是往东北方向进入了中国的 NO—M214 类型,还是往南进入大洋洲岛群的 MS—P399 类型。都遇到了在整个亚洲东部地区生活的另一个人类种族—丹尼索瓦人。

【丹尼索瓦人】

这是一种在相貌特征上和尼安德特人很是相似,但又有所不同的人类种族。他们也有着高耸的眉脊和缺少下巴的下颚。

此时生活在东亚大陆的丹尼索瓦人已经为数不多,因此虽有族群之间的杂交,他们却没能留给我们现代中国人多少基因遗传。而在东南亚和大洋洲的岛群上,存活下来的丹尼索瓦人则相对更多一些,他们在和 MS—P399 类型邂逅的过程之中,也把更多的基因遗传留给了这一族群。

6:结束语

当时间最终到 1.1 万年前的时候,末次冰川期终于结束了。气候开始变得湿润温暖,万物复苏。从人类始祖根为起点,CT—M168 类型走出非洲为中间点,NO—M214 类型进入中国,在经历了漫长的 20 余万年的繁衍生息,大约 4 万年的漫长迁徙之后,定居于中国大陆的父系血统 NO—M214 类型,开始在这片广袤的土地上播种下文明的种子,直到开花结果,枝叶遮天。

但迁徙的旅程并未就此停止。NO—M214 类型的一部分后代,还将继续出发,他们会追赶着驯鹿前往北欧,驾着独木舟抵达大洋洲波利尼西亚岛群,乘着航运船去往马达加斯加岛的漫长行程。

资料参考:YFull 父系血统谱系树。“旧石器时代晚期西伯利亚基因组揭示了美洲原住民的双重血统”。自然。“人类 Y 染色体单倍群树:其主要分支的命名法和系统发育地理学”。人类学年度评论。“当今非非洲人类 Y 染色体起源于东南亚”。人类遗传学。

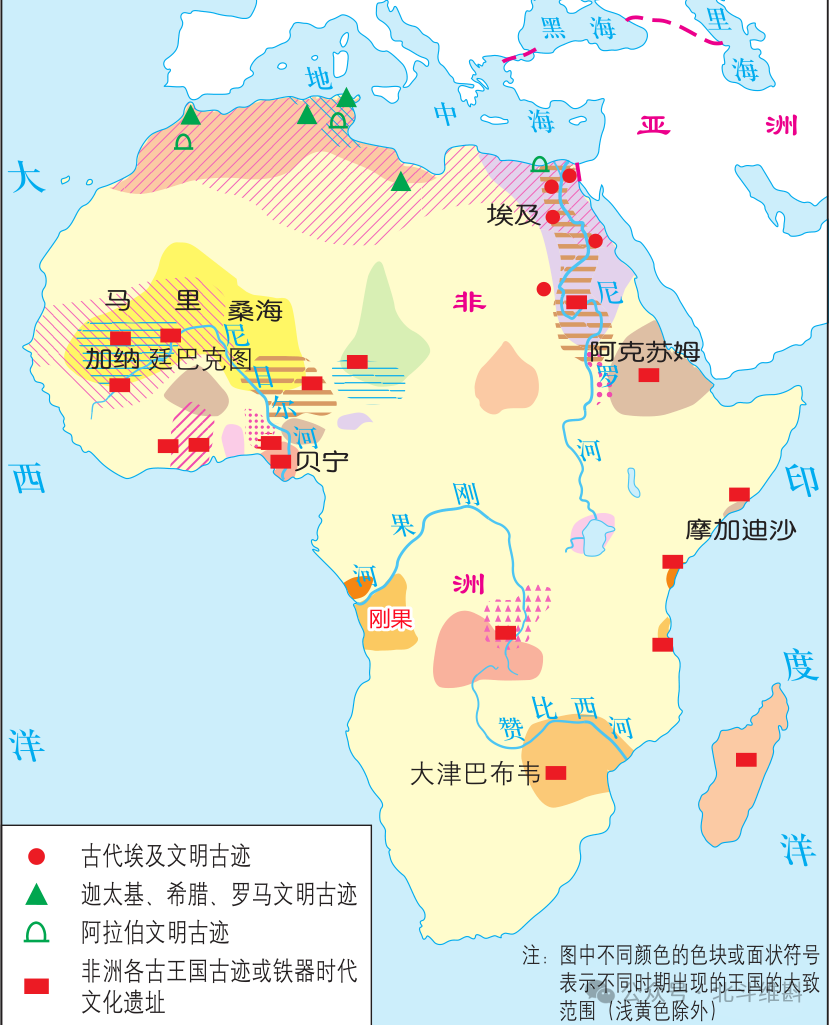

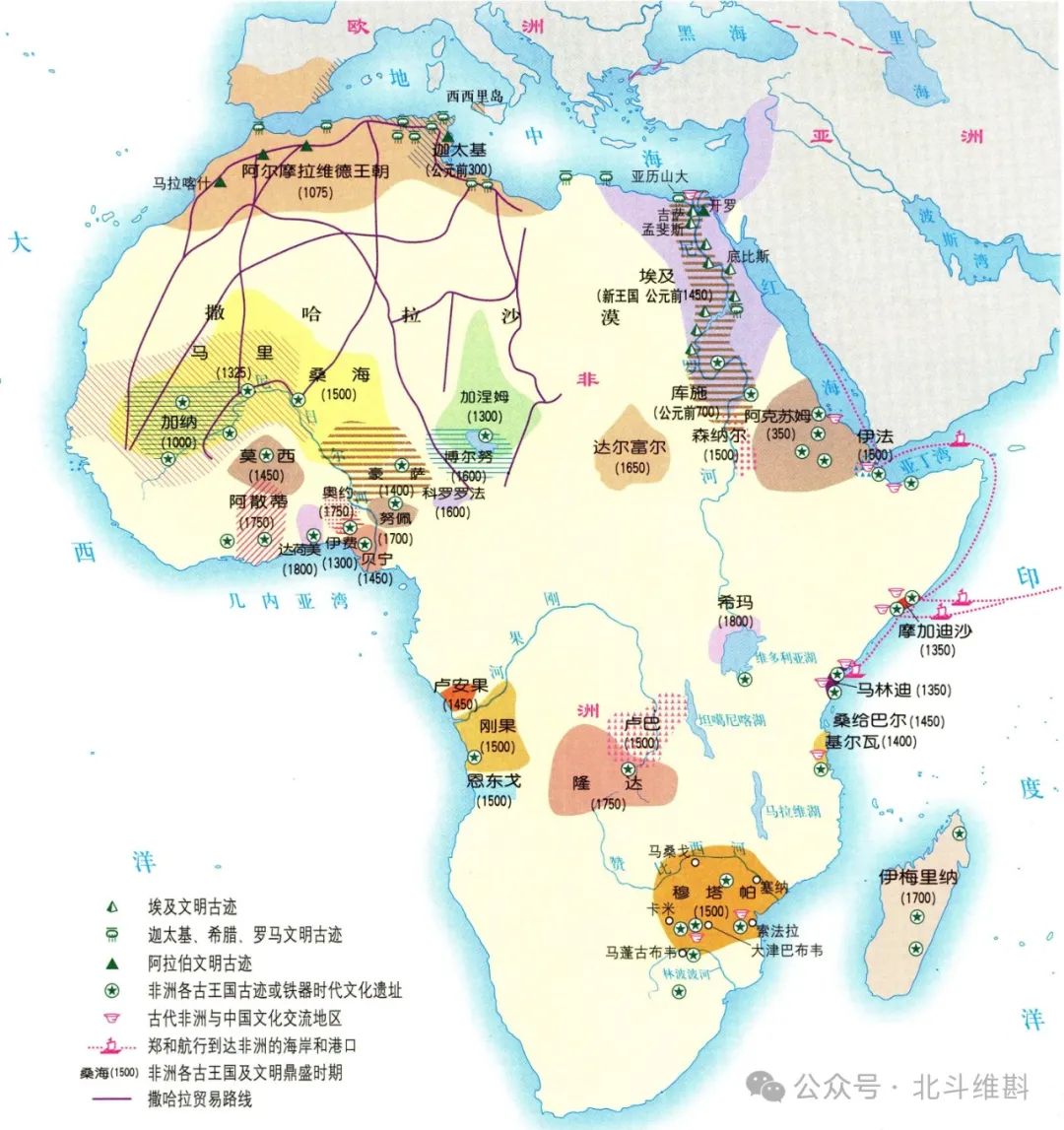

黑人有没有建立过文明古国?一篇文章改变你对非洲的认知

原创 斟北斗 北斗维斟 2025 年 1 月 31 日 10:52 贵州

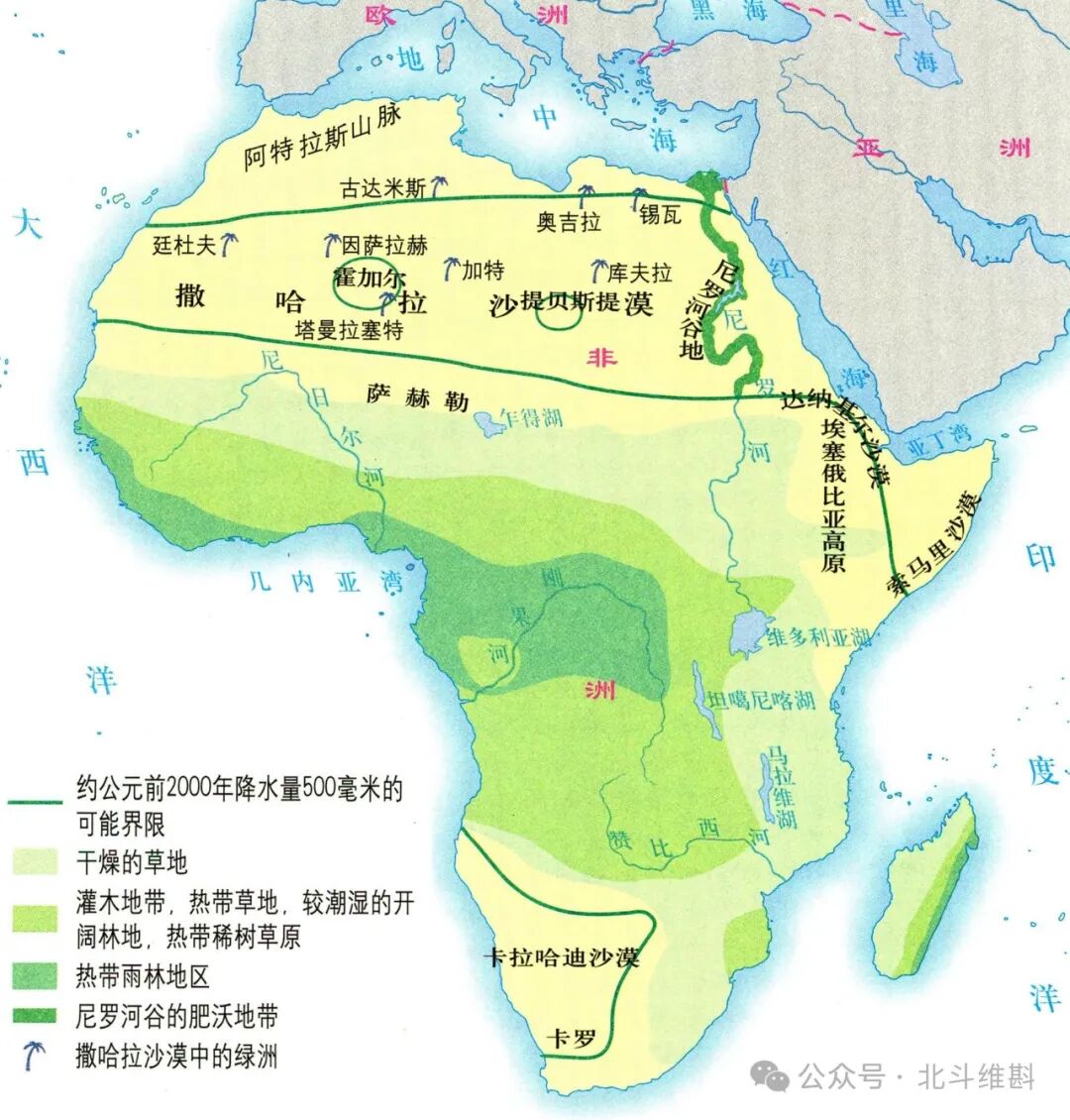

非洲,是新航路开辟之前,人类地理知识所了解的三大洲之一,这里也是人类文明的发祥地之一。不过在古代历史上,非洲逐渐成为了三大洲中最落后的地区之一。非洲在古代的发展并非是停滞不前了,而是发展过于缓慢,以至于许多人认为非洲没有出现过文明。在古代,非洲也出现过许多文明古国,他们都发展到什么状态了呢?本文介绍一下。

一,人类文明的发祥地—非洲

非洲,是人类文明的发祥地。首先,人类产生于非洲。大约在 500 万年前,东非高原隆起,这里的森林逐渐退化为了草原。这里的猿类为了适应新的环境变化,开始直立行走、使用石器、火种等,演变为了早期的人类。目前人类化石发现最多,最古老的地方都是非洲。从分子人类学的角度也证明了人类的确起源于非洲。

非洲古人类的迁徙

大约在 20 万年前,现代人类的祖先——早期智人开始在非洲形成,并且逐渐向全世界扩散。通过 DNA 检测得知,目前世界上最古老的人类是非洲的科伊桑人和俾格米人,他们的数量加起来不足 100 万,已经濒临灭绝。

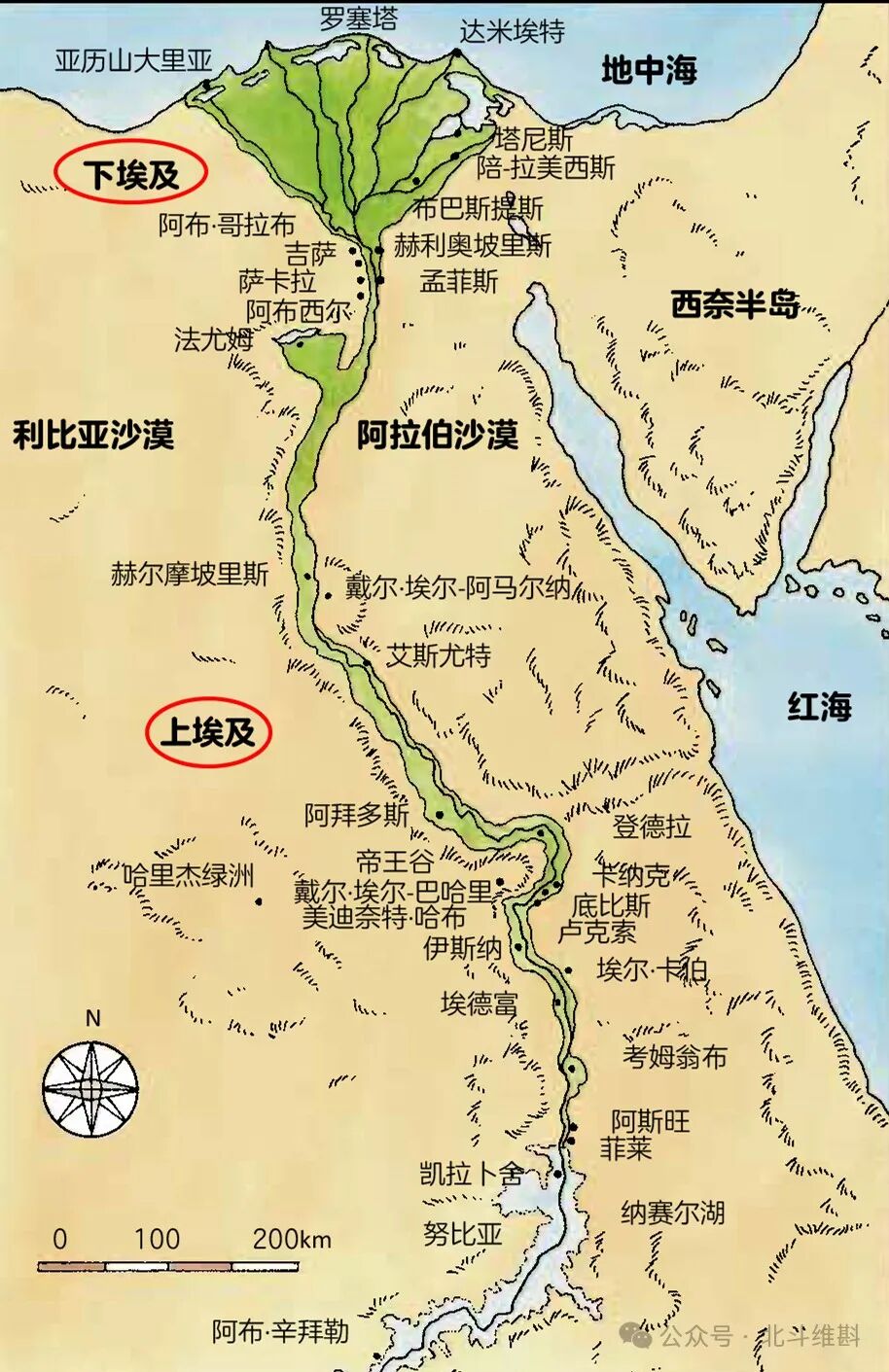

人类在非洲的大草原上形成后,长期过着采集—渔猎的生活,社会进步也非常缓慢。大约在 1 万年前,地球的冰川纪开始结束了,地球的气温升高,北非地区逐渐从草原退化为了沙漠。为了生存,大量的北非人集中到了尼罗河两岸。为了获得食物,人们不得不选择发展农业。这个时代,世界各地的人类都逐渐向农业时代过渡了。

**古埃及的阿斯旺地区曾经发现了距今大约 1.8 万年前的农业遗址,这里出土了磨石、石皿和与之共存的小麦、裸麦碳化壳粒。这个发现证明了古埃及是世界上最早的农业起源地。**此后,古埃及出现了法尤姆文化、麦里姆达文化、奥玛里文化和南部的塔萨文化,开始朝着文明时代过渡。

6000 年前,古埃及进入了铜石并用时代,氏族开始向国家过渡。大约在 5500 年前,古埃及进入了城邦国家时代,下埃及有 10 个城邦,上埃及有 6 个。公元前 3100 年,古埃及首次建立了统一的王朝,从考古资料来看,当时推行的是分封制度。到了公元前 2686 年,古埃及进入古王国时代,分封制被淘汰,中央集权开始建立起来。著名的金字塔就主要建设于古王国时代。

此后的古埃及又经历了中王国、新王国和后期埃及三个阶段,最终在公元前 525 年被波斯帝国征服,此后又被希腊、罗马、阿拉伯统治,古埃及文明灭亡。但是古埃及文明对世界的影响还是很大的。例如,古埃及创造的文字经过腓尼基人的改造,演变为了 24 个字母,传入了欧洲,成为了世界字母文字的来源;古埃及的数学知识传入了希腊,被希腊人发展成为了演绎数学;古埃及的太阳历,是世界最早的阳历,对罗马的历法影响深远。

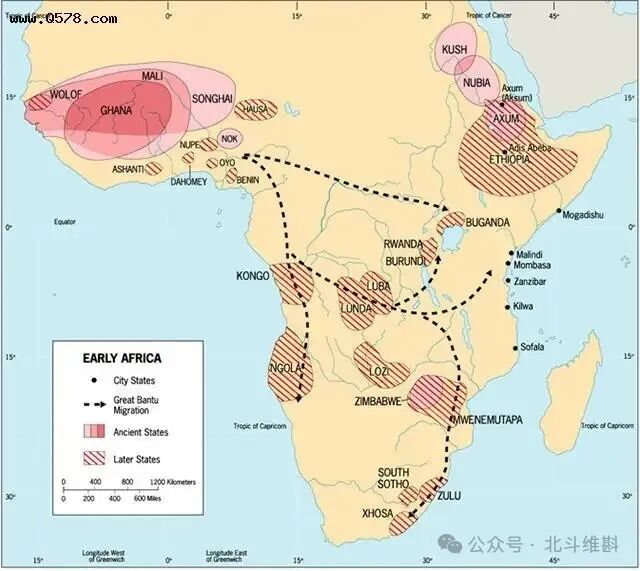

二,古埃及文明灭亡后的东非地区

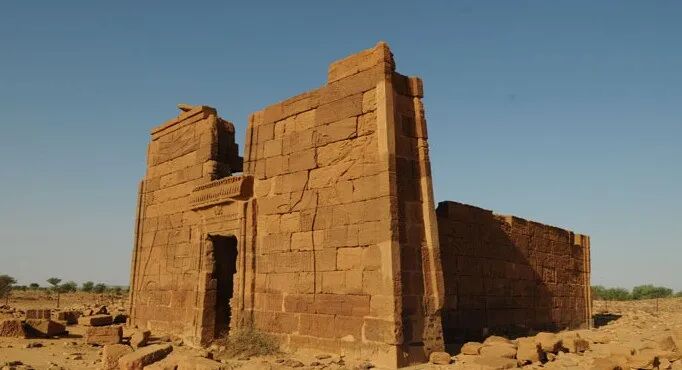

古埃及文明的形成,对非洲其他文明的出现,也起到了带头的作用。东非地区就在古埃及文明的熏陶下,逐渐开始走上了文明的道路。在埃及的南部,有一个古老的地方,叫做努比亚。大约在前 16 到 14 世纪,努比亚被埃及奴役。在与埃及人的斗争中,努比亚人的社会进步了。大约在公元前 12 世纪,努比亚人建立了自己的国家——库施王国。公元前 800 年,库施王国强盛,一度占领了埃及,建立了第 25 王朝。

库施王国麦罗埃岛考古遗址

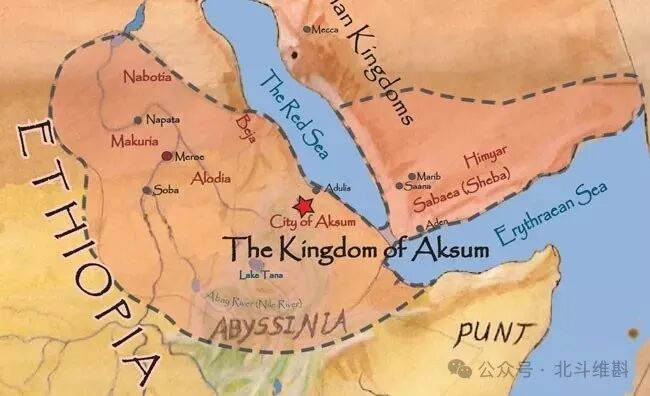

东非另一个比较有名的国家——埃塞俄比亚,也是一个比较古老的国家。埃塞俄比亚人是东非土著人和阿拉伯人的混血人种。在古代,东非就是非洲的海上贸易枢纽,这里的红海是海上贸易的咽喉。因此,东非在历史上并不是封闭的地区。大约在公元前 1000 年,阿拉伯人大量迁入东非,带来了许多先进的技术和文化。大约在公元元年前后,这里出现了阿克苏姆国家。该国四处出征,占领了东非大部分地区,连库施王国也被它吞并。

**公元 320 年,国王埃扎纳在全国推行基督教,阿克苏姆也成为了基督教国家。**阿克苏姆的农业得到了很大的发展,他们种植苔麸、小麦、大麦、豆类以及葡萄等,他们又修筑梯田、水坝、水池和灌渠,引水灌溉。不过,阿克苏姆最重要的经济支柱还是贸易,通过红海通道,该国向周边国家出口象牙、犀角、龟甲、香料、黄金以及奴隶等。

大约在 7 世纪,阿拉伯人崛起,他们阻断了地中海经红海至印度的商路,从此阿克苏姆走向了衰落。12 世纪,南部的阿高人取代了阿克苏姆,建立了札格维王朝。**1270 年,阿姆哈拉人又推翻了札格维王朝,建立所罗门王朝。所罗门王朝的疆域进一步扩张,是埃塞俄比亚历史上的巅峰时期,该国的国王号称“万王之王”。**札格维王朝和所罗门王朝,都是对阿克苏姆王朝的继承和发展,也都信仰基督教。

所罗门时代建造的拜占庭式的教堂

不过总体而言,埃塞俄比亚在古代一直处于封建时代,并未建立强大的中央集权。由于封建主、教会的权力很大,使得王国的权力比较分散。到了近古时代,土耳其帝国和葡萄牙殖民地都在埃塞俄比亚搞渗透、入侵,但是都没有获得成功。**19 世纪,埃塞俄比亚分裂,1889 年,绍阿国王孟尼利克二世称帝,统一全国,终于建立了比较统一的中央集权国家。一直到第二次世界大战爆发之前,埃塞俄比亚都是非洲唯一的独立国家。**可见,一个有悠久历史底蕴的国家,是不那么容易被征服的。

还有一个比较值得注意的东非国家索马里。索马里位于印度洋西岸,靠近红海,在交通上也具有优势。随着贸易的发展,索马里一带出现了许多的商业城市,这些城市基本是阿拉伯人的殖民城市。后来阿克苏姆王国攻占了这些城市,于是索马里人开始和埃塞俄比亚斗争。阿拉伯帝国建立后,索马里的城邦又逐渐接受了伊斯兰教。索马里和埃塞俄比亚的斗争是旷日持久的,直到 16 世纪,他们才获得了独立,建立了阿达尔王国。可是好景不长,阿达尔王国在 17 世纪又被南方的游牧民族阿尔法人所灭。大航海时代,索马里逐渐沦为了殖民地。

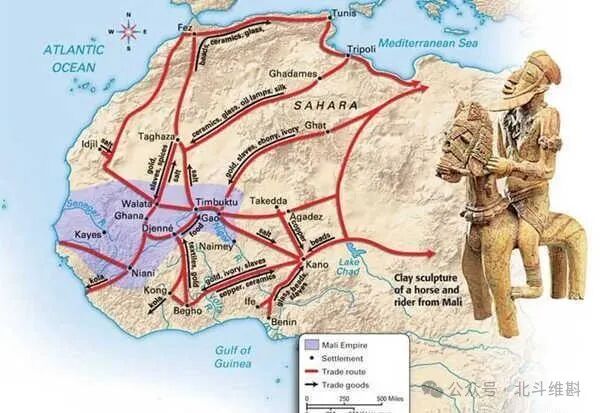

三,黄金国度:西非文明的盛衰

西非地区,也是非洲早期文明的发源地。在 5000 年前,西非地区的自然环境还没有恶化,这里是比较适合人类的生存的。古代的西非地区出产大量的黄金,西非地区的民族往往用黄金和北非、中非进行贸易,以换取食盐。在这种贸易的带动下,西非地区逐渐过渡到了文明时代。

大约在公元前 300 年,柏柏尔人在西非建立了加纳王国。加纳王国的对外贸易比较繁荣,出现了一些商业城市。大约在 8 世纪末期,曼丁哥族之一的苏宁克人(黑种人)夺得政权,建立了西塞·通卡尔王朝。通卡尔王朝统治此地长达数百年,在强盛时期控制了西非的贸易,成为南北方食盐和黄金贸易的中心。

**加纳王国的实力比较强,拥有比较先进的冶铁技术,装备了 20 万的军队。从加纳王国的政治制度来看,该国的发展是比较成熟的封建制,国王对在各诸侯国都有军队,其政治体制已经开始向统一的中央集权制度过渡了。**大约在 11 世纪,北非的柏柏尔人阻断了西非通往北非的商路,加纳开始衰落。1076 年,柏柏尔人攻陷了加纳。1087 年,加纳重新获得独立,但是从此分裂为了多个国家。1240 年,加纳被马里王国征服。

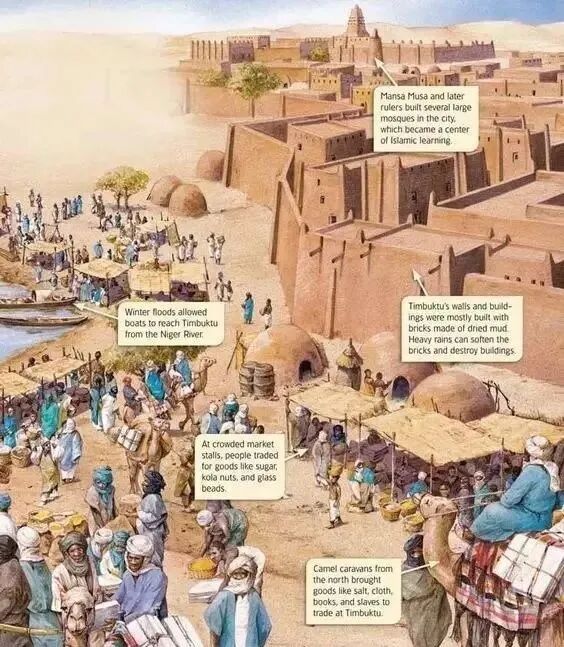

马里是马林凯人(黑人、曼丁哥族的一支)建立的国家,信仰伊斯兰教。在 11 世纪之前,先后被加纳人和索索人统治。1235 年,马里王子松迪亚塔打败索索人,随后征服加纳,建立了马里王国。随后,马里王国大力发展农业、商业,走向了强盛**。穆萨统治时期,马里王国达到了极盛,垄断了西非的贸易。**根据相关文献的记载,马里每年都向开罗派遣一支庞大的商队,商队的骆驼数量多达 12000 头。一次国王给埃及官吏进行了大规模的赏赐,竟然导致地中海市场的黄金价格暴跌,轰动了欧洲。

马里王国版图

马里的军事力量很强,有 10 万的常规军。国家体制已经过渡到了中央集权阶段。马里的文化和教育也得到了很大的发展。国王从国外请来了大量的学者,修建清真寺和大学。其中桑科尔大学有数千名学生,许多许多来自于欧洲。马里的图书馆收集了大量的图书、文献和资料。马里王国的法官、医生、诗人、教授和建筑师等拥有较高的待遇,可见其国家文化程度已经相当的高。

马里帝国的遗址

但是,马里人疯狂地扩张,加速了国内民族矛盾的激化。14 世纪以后,马里王国开始内乱。1546 年,曾经臣服于马里的桑海人攻占了马里首都,马里沦为了小国。到了 17 世纪中期,马里被班巴拉人征服,就此灭亡。

桑海人,原居住在尼日尔河中游的登迪地区,后来迁徙到了重镇加奥,建立了王国。13 世纪,桑海被马里征服,不过很快又恢复了独立。索尼·阿里统治时期(1462—1492 年),桑海强大起来,四处征战,击败了马里帝国,成为了西非的霸主**。穆罕默德一世在位期间,桑海国力达到了顶峰,他建立了中央集权,把全国分为 4 个行省和几个商业特区。国内商业很发达,其中首都的人口达到了 7 万人。**

桑海王国也非常重视教育。其国王穆罕默德奖励学术,创办学校,广招各地学者。1492 年,西班牙统一,大量的阿拉伯人逃亡到西非,并桑海国王收留,他们推动了西非文化的进步。当时,廷巴克图有各类学校 150 所,成为了与巴格达、开罗齐名的穆斯林世界的文化中心之一。

桑海王国虽然强盛,但是内部一直在沿用奴隶制度。16 世纪后,奴隶开始大规模地起义,严重损耗了王国的实力。1590 年,摩洛哥乘机入侵桑海,桑海遭到了洗劫,著名的桑科尔大学及其图书馆被付之一炬,许多珍贵图书和手稿化为乌有。1591 年,出现了迪奥果拉尼奴隶起义,桑海陷入了大混乱。1680 年,桑海王国最终灭亡。

廷巴克图

桑海王国灭亡后,西非地区经济遭到了巨大的破坏。此后,该地区出现一些小国,但是都无力发展成为大国。这种混乱的局势给欧洲殖民者提供了便利,西非地区也就成为了欧洲人黑奴贸易的起点。

四,班图人的征服和文明

非洲南部地区,原本居住着科伊桑语系的布须曼人(萨恩人)和霍屯督人(科伊人),以及俾格米人。他们的社会发展都十分落后,一直处于原始社会。后来班图人逐渐征服了南非。班图人原本居住于喀麦隆高原,在公元初年遭到北非民族的压迫而南下,最终征服了大部分的非洲南部地区。班图人现在占据非洲总人口的三分之一。他们曾经建立了刚果王国、津巴布韦等初级文明。

班图人的迁徙

刚果王国,建立于 14 世纪。葡萄牙人到来之前,刚果已经发展得比较好,国家机构分为财政、军事、外交、河流和森林等部分;地方行政上,全国分为 6 个省,省之下设置有县和村。不过,国家的组织还是比较松散,虽然中央官员和省长都是中央任命,但是县长和村长却是当地的酋长担任,类似于土司制度。刚果的农业、手工业、商业都取得了一定的成就。葡萄牙的亨利王子进行航海运动的一个目的就是要和刚果王国(绿色王国)取得联系,以便夹击北非的伊斯兰世界。不过,刚果的经济总体还是非常落后,总体上处于农村公社时代。

非洲文明分布地图

1482 年,葡萄牙人到达了刚果,随后,葡萄牙人开始在刚果搞殖民渗透。1506 年,葡萄牙人类扶持了改信基督教的王子阿方索一世,刚果就逐渐沦为半殖民地了。葡萄牙人在刚果大量掠夺人口,抢劫黄金等财富,给当地生产造成了巨大的破坏。

**津巴布韦,古称“莫诺莫塔帕”,首都布韦。其强盛时期的疆域北起赞比西河,南抵林波波河,东达印度洋沿岸,不仅控制南非广大产金区,而且控制了黄金出口。**从津巴布韦遗址可以了解到,该国曾经出现比较发达的农业,有比较成熟的农业水利工程。该国的手工业、商业也比较繁荣,该国的津巴布韦古城遗址,是一座花岗岩建造的城市,其砌合不施灰浆,严密无隙,坚固异常,令人惊叹不已。津巴布韦向印度洋沿岸的国家出口铁器、象牙等,该国还出土了中国宋明时期的瓷器。

津巴布韦古城遗址

但是,该国的农业制度依然处于公社时代。葡萄牙人到来后,不断在此渗透。1560 年,葡萄牙的一个耶稣会教士诱使国王接受了洗礼,开始干涉王国内政。不过,津巴布韦很快杀掉了这个教士,随后打败了葡萄牙的侵略军,迫使葡萄牙妥协,并且缴纳商业税。不过,16 世纪后,津巴布韦不断衰落下去,逐渐被葡萄牙控制。

综上所述,欧洲人到达非洲之前,非洲并非是文明的荒漠。当时的北非是阿拉伯世界,有诸多阿拉伯国家。其东非有埃塞俄比亚等比较古老的国家,其西非出现过加纳、马里、桑海等强大的帝国,其南非有刚果、津巴布韦等。当然,我们也必须承认,这些国家的发展水平是远远落后于欧洲的,尤其是南非地区。因此,最终非洲还是沦为了欧洲人的殖民地。

中国人是六个农民的后代,这六个人是谁?

原创 柳泊舟 分子人类学 2025 年 4 月 26 日 09:04 江苏

十几年前,分子人类学的研究提出了人类是从非洲走出来的观点,这个观点是怎么来的呢?当初,研究 DNA 的这些科学家把来自全世界的大量现代人 DNA 样本检测结果做了两个树状图,一个是父系的 Y 染色体树状图,一个是母系的线粒体树状图。结果发现,这两棵“树”的“根”部都只在非洲有。

从目前研究结果看,现代人 95%以上的基因都来自非洲。因此,其他各大洲的现代人,都应是距今 10 万年以内,从非洲走出来的。剩下的问题仅仅是,走出非洲的人类,到底是一次性走出来的,还是分成若干批走出来的。

70 万年前的北京人,170 万年前的元谋人,200 万年前的巫山人……这些曾经出现在中国大地上的古人类,也是人类的起源之一吗?

既然现代人类是在 10 万年前走出非洲的,这些古人类就不可能是现代人真正的祖先。这些古人类曾经存在,但最终都消失了。但消失的古人类并非完全不留痕迹。现代人 5%的基因可能是其他古人类留下的。德国的一项研究发现,有一部分使欧洲人、亚洲人肤色变白的基因,并非来自人类的非洲祖先,而是从已经灭绝的尼安德特人获得的。东南亚、新几内亚人的一些特有基因,非洲也没有,而是来自分布在阿尔泰山附近的古人类丹尼索瓦人。

包括重庆发现的古人类巫山人在内,中国的一些古人类有可能彻底灭绝了,也有可能通过与现代人类的祖先杂交,保留了百分之几甚至万分之几的基因。

人类祖先到中国有南北 2 条主线

通过对全球男性 Y 染色体的研究,科学家们发现,人类基因会按相对稳定的速率发生突变。每一次突变,会产生一个新的单倍群。为了便于分类研究,科学家们把其中比较早、比较大的 20 多个单倍群按 A 到 T 进行标记,这 20 多个单倍群在中国都有分布,其中,N 单倍群和 O 单倍群两支的扩张中心就在中国。

N 单倍群和 O 单倍群在大约 2.5 万到 3 万年前来到中国,80%以上的中国人都属于这两系。除了 N 单倍群和 O 单倍群,属于 C 单倍群的中国人大概占到了 10%~12%,这一支古人类大概在 3 万多年前来到中国。此外,D 单倍群的人来得可能更早,但现在比例较低。

人类进入中国有两条线路,其中南线是通过东南亚、云南、广西进入中国,北线则是从新疆甚至北亚来到中国。

超 60%汉族是 6 个超级祖先后代

关于基因的研究对于人种、民族的研究,同样意义重大。有好些人的祖先,在很多年前是同一个人。Y 染色体树状图的结构一般是“二叉”,也就是 1 支变 2 支,2 支变 4 支,但在某个年代的位置却呈现出“星状扩张”,也就是一支突然变成了很多支。

这种情况说明是一种非常强烈的人口扩张,说明这时有人生育了很多的儿子。就像传说中周文王有 100 个儿子一样。经过研究,已经发现了 6 个这种突然生下许多儿子的“周文王”,他们出现的年代,都在新石器时代。

现在的中国汉族,超过 60%都是这 6 个超级祖先的后代。超级祖先的产生有大的背景,当时是新石器时代中晚期,人类社会开始从母系社会变成父系社会,同时种植作物开始成为古人类的主食。可能超级祖先所在的部族掌握了当时特别具有生存竞争优势的生产技术,最后生下了很多后代。

中国的 6 位超级祖先分别是:

O2-F11(代表着 O 这一大支下面的 F11 这个小分支的位点命名): 大约爆发于 8700 年前,在中国男性中的比例达 12%左右

O2-F46:扩张时间在 8600 年前,在中国男性中的比例达 12%

O2-F5:扩张时间在 7300 年前,在中国男性中的比例达 15%以上

O1-F81:扩张时间在 4300 年前,在中国男性中的比例达 8%左右

Q-M120:扩张时间在 5000 年前,在中国男性中的比例达 3%左右

另外还有一支 C2-F2613:扩张时间在 11400 年前,在中国男性中的比例达 9%左右

那些“消失的祖先们”,都去哪里了?

原创 雪阳 红星新文化 2025 年 4 月 15 日 17:59 四川

日前,西藏自治区文物保护研究所公布了对多项重要遗址的研究进展。大量考古成果揭示:10 万年前,人类就已踏上了青藏高原的腹地。

无独有偶,四川资阳濛溪河遗址群出土的遗存中,大量古代动植物化石等有机物遗存,也让我们得以一窥 6 万~8 万年前当地古人类的“菜篮子”和“药匣子”。

濛溪河遗址发掘现场 图据四川省文物局官网

这些古人类是谁?他们来自何方?和如今的现代人有什么渊源吗?

因为化石太少,时间太久,情况又太复杂,关于世界古人类演化、迁徙和繁衍的基本脉络,不仅对于如今绝大多数人来说仍是知识盲区,就算是考古学界也仍存在诸多争议。

幸好,近年来国际古 DNA 研究取得了丰硕成果,为人类的起源和演化历史研究提供了极有价值的重要参考资料。

01 寻找祖先之旅

如今,当我们说起“人类”这个词的时候,心中下意识想到的应该都是遍布全球、肤色各异的现代人们。但对于古人类学家们而言,“人类”是一个分支众多、年代久远的概念。

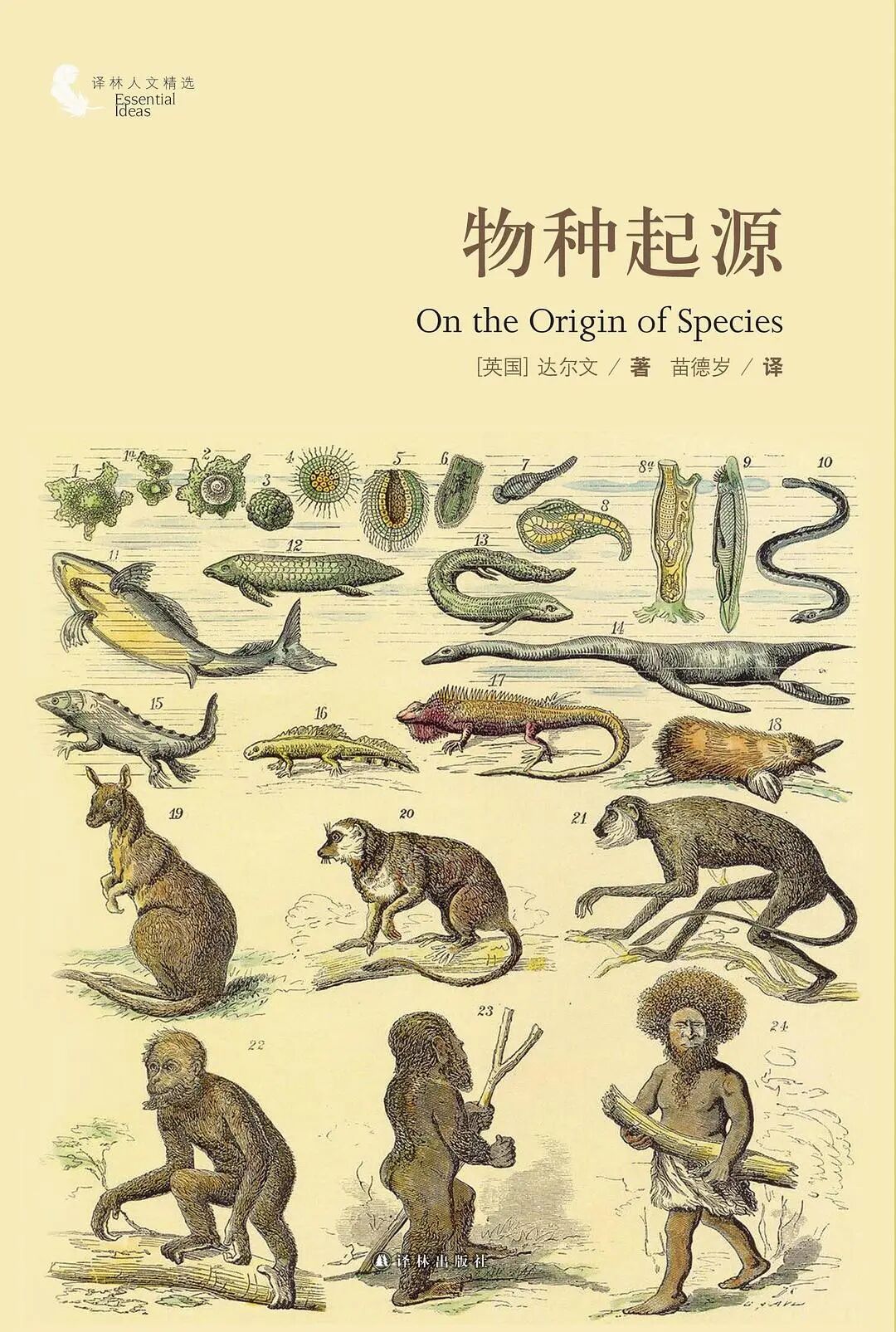

我们都是现代人的后裔,在人类与猿猴分离之后的百万年进化史中,现代人很晚才登上舞台,却获得了全胜。

人们最早开始好奇“我们从哪里来”,很大程度上是受到达尔文的启发——1859 年出版的《物种起源》中,达尔文阐述了生物进化和自然选择的原理,并指出人类的演化可能由此得到启示。

随后,达尔文的追随者、著名学者赫胥黎 1863 年在其著作《人类在自然界中的位置》中,进一步阐明了达尔文的观点,明确提出了“人猿同祖”的假说——“在整体结构上最接近人类的猿是黑猩猩或大猩猩”,他在书中写道。

1871 年,达尔文在《人类的由来及性选择》里系统讨论了人类的起源,指出“在一个遥远的过去时期,人类——宇宙的奇迹和光荣——从旧世界猴类产生出来了”,并推测:人类的起源地极有可能在非洲。

与此同时,达尔文也没有否定其他的可能性,比如亚洲。

1887 年,年轻的荷兰医生杜布瓦在印度尼西亚的爪哇岛发现了一小块古人类头盖骨化石,还有一颗牙齿。

他据此制作了一个头骨模型,这就是著名的“爪哇人”,也被称为直立猿人。

印尼爪哇岛上的桑吉兰早期人类遗址 图据联合国教科文组织官网

1929 年 12 月,北京猿人的头盖骨在周口店龙骨山发掘出土。后续的研究发现:这些直立人生活在距今约 80 万~30 万年前,是最早被认定能制作工具和用火的远古人类,并在很长的时间里被认为是中国乃至东亚人类的祖先。

不过,来自非洲的丰富发现,最终还是将人类的起源带回了广袤的非洲大地上——这里保存了距今 700 万年以来人类演化各关键阶段的化石材料,学界目前也基本达成了最初人类起源于非洲的共识。

这个共识来之不易,很大一个原因是证据太少,也就是化石太少。因此一块下颌骨、一根指骨甚至一颗牙齿都可以成为古人类学家眼中的无价之宝。

距今约 200 万年的罗百氏傍人头骨化石 图据美国自然历史博物馆

《万物简史》的作者比尔·布莱森曾专门问过美国自然历史博物馆的相关专家:全世界已发现的有关人科动物和早期人类的化石总量有多少?

对方说:“如果你不介意它们混在一起的话,可以统统装进一辆小卡车的后部。”

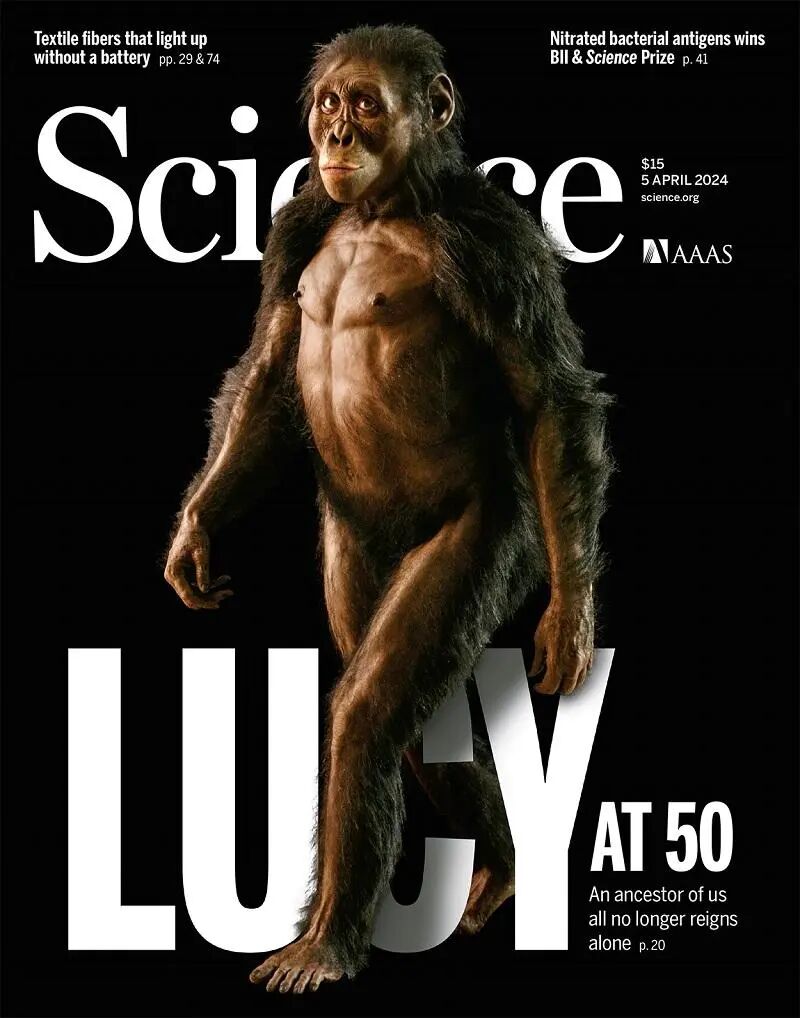

02 拥有名字的南方古猿:露西

在所有迄今已发现的古人类骨骼化石中,南方古猿“露西”无疑是最有人气的明星。著名导演吕克·贝松的科幻电影《超体》英文原名“Lucy”,就来自这位“人类的老祖母”。

露西的化石于 1974 年在埃塞俄比亚的哈达尔地区被发现。她被认为生活在距今约 318 万年的久远过去,是“人类起源于非洲”的重要证据之一。

《科学》杂志纪念露西发现 50 周年的封面

令露西格外出名的重点,是其骨骼化石的相对丰富——人类学家们收集到的化石碎片约占一个人全身骨骼的 40%,这几乎能复原一个完整的形体了。事实上,研究者们也这么做了,露西多毛的脸庞和矮小的身躯(她身高仅 1 米),半个世纪以来一直是古人类的“代言形象”。

露西的骨骼表明:这些早期原始人类可以用两条腿直立行走,这证明人类祖先至少早在 320 万年前就已用双脚直立行走。研究人员还通过分析露西骸骨中骨折的情况,认为她有可能是从很高的树上坠落而死去的——为直立行走付出的代价之一,大概就是在树上没有猿猴那么灵活自如。

人类演化的主流过程也从这种会直立行走的南方古猿开始,一般简化为“南方古猿→能人→直立人→智人→现代人”的过程。生活在这个地球上的我们,都是现代人的后裔。

从能人开始,古人类的脑容量明显增大了不少。研究者们认为大脑的发育和直立行走直接相关——走出森林的古人类不得不制定较为复杂的计划,这促进了大脑的进化。

距今约 280 万~250 万年前的纳勒迪人面部复原图

从直立人开始,现代人类的特征变得更加明显——他们学会了狩猎,学会了使用火和制造复杂的工具,并留下了照顾族群中老弱病残成员的证据。大约从 100 多万年前开始,一些直立人渐渐离开了非洲,逐步扩散到地球上的其他地区。

但真正造就了如今遍布全球的我们——现代人类的那次迁徙,距今仅有数万年时间:一群适应能力惊人的“Plus”版现代人类走出非洲大陆,以压倒性的优势在世界各地繁衍生息,发展壮大。

在此过程中自然也伴随着他们与所到之地其余古老人群的融合,比如早已灭绝的尼安德特人和丹尼索瓦人,他们的部分基因也留在了现代人的基因组里。

尼安德特人

作者:[瑞典]斯万特·帕博

译者:夏志

审校:杨焕明

哈佛医学院遗传学系教授、古 DNA 领域的顶尖学者大卫·赖克在其著作《人类起源的故事》中写道:“科学家在古 NDA 革命中发现,全球各地的人类都是多次人群迁徙、融合后诞下的混血儿……人类历史就是一个又一个人群分离与融合的大循环。”

03 你是星尘,也是宇宙

目前,“非洲起源附带杂交”的模型是主流科学界的共识,即现代人主要起源于非洲晚期智人,他们在向世界各地扩散的过程中,与尼安德特人、丹尼索瓦人等古人类发生过有限的基因交流。

至于现代人向东亚地区的扩散过程,大致有两条概括性的简化路线(实际上的迁徙过程当然要复杂得多),分别是“南方路线”和“北方路线”。

南方路线主要沿着海岸线走——约 6 万年前,早期现代人从非洲东部出发,沿红海沿岸进入阿拉伯半岛南部。经阿拉伯半岛后,人群沿波斯湾进入印度西海岸,延伸至南亚次大陆最南端。约 5 万年前,人群通过巽他大陆(今马来群岛)进入东南亚,再经中南半岛北上进入中国南方,逐渐覆盖华南地区。

北方路线则主要在内陆扩散——约 5 万年前,现代人从非洲东北部进入黎凡特(今以色列、约旦),经美索不达米亚平原进入中亚;约 4 万年前,人群沿阿尔泰山脉北麓进入西伯利亚南部;约 3 万年前,人群经蒙古高原南缘进入中国西北,再向东扩散至华北。

大卫·赖克是复旦大学教授王传超的博士后导师,师生在合作分析中发现:当下绝大多数东亚人的血统可以用三个群组来描述。第一个群组的核心人群来自黑龙江流域,第二个群组的主要人群来自青藏高原,第三个群组的主要人群来自东南亚。

他们的分析结果支持这样一个人群历史模型:当今绝大多数东亚人的现代人血统基本上来自两个很久之前便分离的两个支系的混血,只是不同人群的融合比例不同而已。

这两个支系的成员往各个方向扩张,它们相互之间,以及它们与其他遇见的人群间的混血,铸造了当今东亚的人群结构。

由于目前科学家们还没有得到这两个支系的古 DNA,因此暂将其称为“未知人群”。其中一个是集中分布在长江流域的“长江流域未知人群”,另一个是集中分布在黄河流域的“黄河流域未知人群”。

人类起源的故事

作者:[美]大卫·赖克著(David Reich)

译者:叶凯雄 胡正飞

这两个群体在长江流域和黄河流域分别独立发展了以水稻和小麦为主的农业文明,在大约 5000 年前开始向四面八方扩张,同时在此过程中与此前先到达当地的人群发生混血,形成现代汉族基因构成的基础。

著名天文学家卡尔·萨根说:我们每一个人都是星尘——DNA 里的氮元素、牙齿里的钙元素、血液里的铁元素,还有食物里的碳元素,都来自宇宙大爆炸之后散落太空的物质。

这与《人类起源的故事》中那句“人类历史上从未有过什么单一的主流人群,融合才是一直以来的主旋律”亦形成了某种呼应——我们每个人的身体里都嵌着无数祖先的基因,如远古的繁星在暗中闪烁,一如诗人惠特曼的名句“我辽阔广大,我包罗万象(I am large, I contain multitudes)”。

你是星尘,也是宇宙。

撰文 雪阳

人类基因大揭秘:我们并不是起源于“山顶洞人”,而是来自非洲

原创 半栈半言 2025 年 10 月 24 日 18:08 四川

摘要推荐语:

当基因科学打开时间的密码,人类的起源被重新书写——

不是多地独立进化,而是 20 万年前非洲草原上一位女性的后代,走出了家园,踏上了漫长的迁徙之路。

今天,我们的血脉,依然流淌着那片非洲阳光的印记。

一、被改写的人类起源史

在 20 世纪中叶以前,世界各地都有自己的“人类祖先”:

中国的“北京猿人”、欧洲的“尼安德特人”、印尼的“爪哇人”。

各国都相信,人类是在不同地区“各自演化”出来的。

但当基因科学登上舞台,这一切都被颠覆了。

随着分子生物学与基因测序技术的突破,科学家发现——

所有现代人类(智人),都源自约 20 万年前非洲的一位女性。所有现代人类,都是非洲人。

二、科学的突破:从骨头到基因

1. 旧时代:考古化石的局限

早期研究依靠考古学。科学家通过化石形态判断人类演化,比如:

- 直立人(约 180 万年前)

- 智人(约 20 万年前)

考古学的最大问题是:

形态相似 ≠ 基因血缘相同。

不同地区的古人类可以形态接近,但是否有遗传延续——化石无法告诉我们。

2. 新时代:DNA 成为“时间机器”

真正的转折出现在 1970 年代后期。分子生物学家意识到:

如果我们能比较不同人群的遗传物质(DNA)差异,就能重建出他们的“家谱树”,进而追溯到共同祖先。

关键在于找到一种能稳定遗传、不受性别混合影响的 DNA 片段。

答案就是——线粒体 DNA(mtDNA)。

三、线粒体 DNA:通往人类起点的密码

1. 为什么研究线粒体 DNA?

- 它位于细胞的线粒体中,不在细胞核里;

- 只通过母系遗传(母亲传给所有子女);

- 不与父系基因混合,演化过程“干净”;

- 突变速率恒定,适合做“分子钟”分析。

这意味着:

只要我们比较不同人群的 mtDNA 差异,就能像拼图一样拼出人类的母系谱系。

2. 数据采样与全球比对

20 世纪 80 年代后期,美国加州大学伯克利分校的艾伦·威尔逊(Allan Wilson)团队,

采集了来自非洲、欧洲、亚洲、美洲、澳洲等地 147 个女性的血液样本,

提取并比对她们的线粒体 DNA 序列。

他们发现:

全球所有人的 mtDNA 差异都可以追溯到一个共同的源点,

而这个源点的遗传多样性最高的地区——在非洲。

在进化学中,一个地区的基因多样性越高,就意味着那里的物种停留时间越久。

于是他们得出结论:

现代智人最早出现在非洲,约距今 20 万年前。

这位母系共同祖先被称为——线粒体夏娃(Mitochondrial Eve)。

四、科学论证的关键证据链

1. 分子钟推算:20 万年前的非洲女性

科学家知道,线粒体 DNA 每隔几千年会产生一次特定突变。

通过计算不同人群 mtDNA 之间的突变差异,

可以反推出她们的共同祖先生活在什么时候。

计算结果显示:

约 20 万年前,在非洲东部地区(现今的埃塞俄比亚或坦桑尼亚),存在一位女性,她的线粒体遗传序列正是所有现代人的源头。

这就是“分子钟理论”应用的经典成果。

2. 遗传多样性分布:非洲是基因的“老家”

全球人类基因多样性呈现出一个清晰的地理梯度:

- 非洲人口的遗传多样性最高;

- 亚洲和欧洲次之;

- 美洲最低。

这种递减的模式,完美符合“从非洲出发、逐渐扩散”的模型。

如果人类是多地起源的,那么每个地区都应有相似的多样性,但事实并非如此。

3. 化石与基因的互证

基因研究的结论后来得到考古发现的支持:

- 埃塞俄比亚奥莫(Omo)遗址出土的智人化石,距今约 19.5 万年;

- 以色列、阿拉伯半岛发现 6–10 万年前的智人化石,与“非洲外迁”时间吻合。

基因与化石,最终在时间轴上完美重合。

五、走出非洲:人类的全球迁徙

基因证据表明:

约6 万年前,非洲的一支智人群体从东非出发,

沿着红海、阿拉伯半岛一路迁徙,

最终扩散到亚洲、欧洲、大洋洲,甚至南北美洲。

这就是著名的——“非洲外迁理论”(Out of Africa Theory)。

在迁徙过程中,他们与其他古人类(如尼安德特人、丹尼索瓦人)发生过少量基因交流。

因此今天的非洲人、亚洲人、欧洲人之间的差异,

其实只占全部基因的 0.1%。

换句话说:

全球所有人类,99.9%的基因完全相同。我们之间的差异,远比想象的微小。

根据 DNA 变异轨迹,科学家复原了人类迁徙的路线图

| 时间 | 地点 | 事件 |

|---|---|---|

| 约 20 万年前 | 东非 | 智人(Homo sapiens)诞生 |

| 约 10 万年前 | 北非 | 人群开始迁徙 |

| 约 6~7 万年前 | 阿拉伯半岛 | 第一批人“走出非洲” |

| 约 5 万年前 | 南亚、东南亚 | 扩散 |

| 约 4.5 万年前 | 澳大利亚 | 抵达并定居 |

| 约 4 万年前 | 欧洲 | 与尼安德特人相遇并杂交 |

| 约 3 万年前 | 东亚 | 到达中国地区 |

| 约 1.5 万年前 | 美洲 | 穿越白令陆桥,进入新大陆 |

六、“多地区起源论”的终结

基因测序揭示:

“北京猿人”与现代中国人并无直接血缘关系,尼安德特人与现代欧洲人仅有 1%–2%的混合基因。

换句话说:

我们并不是山顶洞人的后代, 而是后来从非洲迁徙到此的智人。

你可能以为,不同肤色代表“不同人种”。但基因告诉我们,事实恰恰相反。

科学家发现:

黑人、白人、黄种人之间的基因差异,不到 0.1%!

甚至——

两个非洲人的基因差异,比一个非洲人与一个亚洲人的还大。

肤色、发质、五官的差异,只是对环境的适应结果:

- 阳光强 → 黑色素多(防紫外线)

- 阳光弱 → 黑色素少(提高维生素 D 合成)

这些变化只是“表皮现象”,而基因的本质,几乎完全一致。

七、现代研究的进展:基因组时代的真相

1. 全基因组测序:确定起源地

随着人类基因组计划完成,科学家能够对比全球基因样本,结果一致指向:

人类起源于非洲东部——东非大裂谷地区 (埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚)。

这片地区被称为“人类的摇篮”(Cradle of Humankind)。

2. Y 染色体亚当:父系的印证

母系有线粒体 DNA,父系则有 Y 染色体。Y 染色体只通过父亲传给儿子,不会混合母系基因。

1990 年代起,科学家也开始用 Y 染色体追溯“男性起源”。

结果同样惊人:

全球男性的 Y 染色体序列,都可追溯到约 20 万年前非洲的一位男性。

他被称为——Y 染色体亚当(Y-chromosomal Adam)。

需要注意的是,这位“亚当”和“夏娃”并非夫妻,而是生活在同一时代的不同个体,只是他们的基因支系恰好延续到了今天。

3. “走出非洲”的多阶段模型

古 DNA 技术揭示:

- 早期智人 30 万年前已遍布非洲;

- 约 6 万年前,部分智人离开非洲;

- 与尼安德特人、丹尼索瓦人短暂杂交;

- 但主干血统始终源自非洲智人。

这说明,“走出非洲”是多波次、跨万年的过程。

4. 最新成果(Nature 2023)

《自然》2023 年研究显示:

通过非洲 300 多人的高精度基因比对,发现人类可能起源于非洲东部与南部多个族群的长期融合。

也就是说:

非洲仍是唯一的起源地,但人类的摇篮可能不止一个。

*八、结语:科学让我们看见共同的根

科学最终告诉我们:

肤色不是界限,文化不是隔阂,我们都来自同一个母体、同一段基因链条。

20 万年前的非洲草原上,或许有一位女性仰望着夜空,她不会知道,自己的基因,会穿越十几万年,延续成今天的“我们”。

无论你来自哪里、皮肤什么颜色——我们都来自非洲。

via:

- 人类是从非洲走出来的吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/tLv-jNLAq4OmpR2ygIFxbQ - 中国人的祖先,真的来自非洲吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/JfJZ_3jzS095mwGOKVjq0Q - 人类的 23 万年,从非洲到中国的漫长迁徙

https://mp.weixin.qq.com/s/snMahiye3mqz2LvbhguTYg - 黑人有没有建立过文明古国?一篇文章改变你对非洲的认知

https://mp.weixin.qq.com/s/THaHftoBf0CxdMFDzP_1_g - 中国人是六个农民的后代,这六个人是谁?

https://mp.weixin.qq.com/s/cqSTSdE7Q7ZO7w2GaRw56A - 那些 “消失的祖先们”,都去哪里了?

https://mp.weixin.qq.com/s/jUsFKP7W6biYZ844yPh4kg - 人类基因大揭秘:我们并不是起源于 “山顶洞人”,而是来自非洲

https://mp.weixin.qq.com/s/OlQB-qKhFbH3Jm_wIFLjnA

972

972

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?