面向移动边缘计算的云小站增强型光纤无线接入网络

摘要

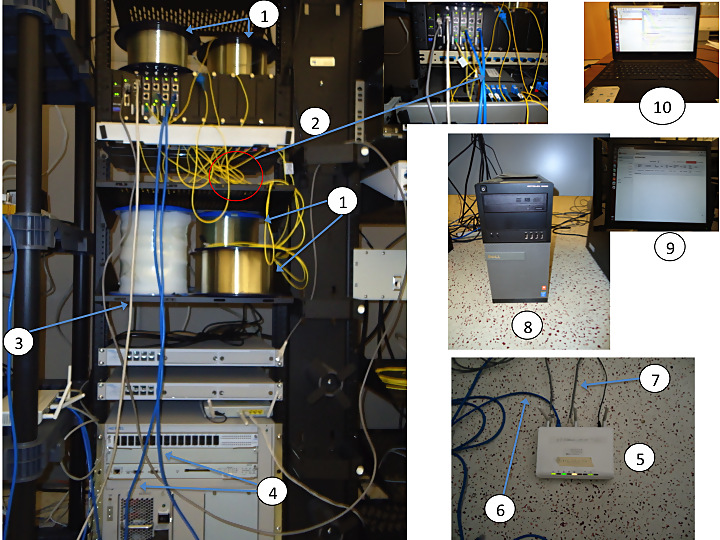

本文提出通过以计算和存储为中心的云小站来增强基于数据为中心的以太网技术的容量导向型光纤无线(FiWi)宽带接入网络,从而在FiWi网络边缘提供可靠的云服务,实现移动边缘计算(MEC)的愿景。为了减少卸载延迟并延长边缘设备的电池寿命,本文提出了一种新颖的云小站感知的资源管理方案,该方案将卸载活动融入底层FiWi动态带宽分配过程中。整个系统设计为两个TDMA层,以提升网络性能。为实现FiWi流量与MEC流量的有效共存,卸载流量被调度在FiWi传输时隙之外进行。为了全面研究该方案的性能,本文建立了一个综合性的分析框架,涵盖一系列丰富的性能指标,包括FiWi和MEC流量的分组时延、响应时间效率、卸载增益‐开销比、能效以及电池寿命。分析结果表明,采用所提出方案的增强型云微FiWi网络在支持移动边缘计算方面的可行性与有效性。此外,我们还构建了一个实验测试平台,通过真实测量验证了分析模型的准确性。

索引词

云小站,动态带宽分配(DBA),光纤无线(FiWi),移动边缘计算(MEC),无源光网络(PONs)。

一、引言

CLOUDLETS 旨在通过为附近的移动设备提供计算资源来支持新兴的资源密集型和延迟敏感型应用,尤其是为那些资源和能力有限的设备(如电池受限设备)提供支持。云小站是一种新的架构元素,它部署了三层(移动设备‐云小站‐云计算)服务交付模型[1]。云小站、微型数据中心1,或最近提出的雾计算概念[2]可进一步增强,从而催生移动边缘计算(MEC)[3]。移动边缘计算(MEC)可被视为一种去中心化代理云服务器或本地数据中心,能够在网络边缘靠近移动设备和新兴智能设备的位置提供云服务(例如处理、存储和缓存),以提升当前的移动宽带体验。实现这一目标的最佳方式是将计算密集型任务卸载到类云基础设施上。

B. P. 里马尔和 M. 迈尔隶属于加拿大魁北克省蒙特利尔H5A 1K6的法国国家科学研究中心(INRS)光学时代精神实验室。D. 范文隶属于瑞典斯德哥尔摩的爱立信研究院。他曾任职于瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院的光网络实验室。电子邮件:{bhaskar.rimal, maier}@emt.inrs.ca,dung.pham.van@ericsson.com。1小型模块化数据中心系统在一个机箱内包含少于10台服务器和100个虚拟机。

在终端用户附近。请注意,传统的基于云的卸载技术,例如 [4]–[7],,可能不适用于此场景,因为它们会导致移动设备与远程公共云服务器之间产生较高的延迟。

尽管移动边缘计算(MEC)有望提升用户的移动体验,但构建支持MEC能力的网络基础设施仍面临挑战。为此,集成光纤无线(FiWi)接入网络结合了光纤网络的高容量、可扩展性和可靠性以及无线网络的灵活性和普遍性,不仅为移动用户提供宽带服务,也为固定用户 [8],[9]提供服务。一种以成本效益高的方式实现MEC的有前景的方法是在FiWi网络边缘集成云小站,从而形成MEC集成的FiWi网络。这种高度集成的网络通过共享现有且广泛部署的光纤基础设施(例如无源光网络(PONs)),用于固定宽带接入、移动回传和云服务,有助于降低部署和运营成本[10],[11]。

MEC集成的FiWi网络带来了独特挑战。例如,MEC服务器必须符合底层网络架构、接口和功能,同时不能降低FiWi网络性能。还需确保不同相关方(例如运营商)以及多样化设备能够访问网络边缘共享但有限的资源[12],[13]。此外,MEC集成的FiWi网络需要应对宽带接入与MEC流量的共存问题。尽管FiWi和MEC均支持三重播放流量(即语音、视频和数据),但MEC应用具有自身特有的确定性性能要求,如实时响应、位置和移动性感知。如何确保当前的三重播放和/或关键MEC流量不会受到其他共存流量的影响,是一项挑战。

移动边缘计算(MEC)领域的研究仍处于起步阶段。最近,许多产业参与者(例如阿卡迈、萨古纳)正致力于提出专有的MEC架构和解决方案。此外,目前也存在一些关于MEC的初步研究,例如[3],[14]–[16]。文献[3],[14],[15]描述了MEC概念及其一些潜在用例。文献[16]提供了关于MEC的简要综述。然而,据作者所知,尚未有技术方案被提出以实现MEC,特别是从资源管理角度出发的技术方案。本文研究了在FiWi宽带接入网络中实现MEC的可行性。虽然大多数现有研究(例如MEC行业规范组[3], )仅考虑在4 G LTE宏蜂窝基站上进行MEC实施,本文

II. 用于移动边缘计算的增强型云微FiWi网络

在本节中,在描述了我们设想的集成移动边缘计算的FiWi网络架构之后,详细阐述了一种新颖的统一资源管理方案,用于处理人对人通信和多接入边缘计算流量的共存。

A. 网络架构

图1 描绘了面向移动边缘计算的云小站增强型FiWi接入网络的网络架构。根据给定的部署场景,回传段可部署不同类型的光接入网络(OAN)技术(例如, EPON/10G‐EPON 和下一代PON 1&2),并具有不同的网络覆盖范围。本文中选用EPON/10G‐EPON作为首选的回传技术。相较于其他OAN技术,EPON/10G‐EPON 具有多项优势(例如,成本效益高、可靠、简单、基于以太网且广泛部署)。例如,最近 Starman和诺基亚在欧洲部署了首个全国性的 10G‐EPON住宅网络,该方案被认为是考虑到未来行业趋势最具经济性和技术灵活性的解决方案2。此外,在融合光纤无线网络中,近期出现了一种趋向于采用以太网进行回传/前传部署的新趋势,例如在云无线接入网络(C‐RAN)中,通用公共无线接口(CPRI)被以太网所取代[1光8]。回传段由EPON/10G‐EPON组成,其网络覆盖范围在中心OLT与远端ONU之间可达10‐20公里。需要注意的是,回传段中可部署不同类型的OAN。例如,未来可能采用长距离波分复用(WDM)PON,其光学传输距离可扩展至100公里,以实现长距离PON解决方案。OLT通过树形分支拓扑连接三个ONU子集。第一类ONU位于住宅或商业用户场所,为有线用户提供FTTx服务(如光纤到户)。第二类ONU配备有网格门户点(MPP),形成ONU‐MPP [19], ,用于在无线前端与Wi‐Fi Mesh网络(WMN)进行对接,其中网格点(MP)作为中间中继节点,而网格接入点(MAP)则为其覆盖范围内的无线客户端(如个人数字助理和智能设备)提供服务。ONU 与MPP的集成通过所谓的射频与光纤(R&F)技术实现,例如云小站增强型分布式无线接入网络(D‐RAN)[20]。

R&F网络基于去中心化的(光与无线)以太网技术,并在光‐无线接口处执行介质访问控制(MAC)协议转换 [11]。此外,MEC服务器通过专用的可靠光纤链路连接到ONU‐MPP,以在FiWi网络边缘提供云小站服务(见图1)。因此,该集成网络同时承载传统FiWi流量和MEC流量。在本研究中,一个云小站连接到单个ONU‐MPP(见图1)。然而通常情况下,取决于云小站的容量、STA与云小站之间的传播延迟以及ONU‐AP的部署位置,单个ONU‐MPP可以连接多个云小站,反之亦然。感兴趣的读者可参考[21]了解云小站网络规划,以及[22]了解ONU‐MPP的最佳部署方案。

第三类ONU子集连接到蜂窝网络基站(BS),该基站可以是传统的宏蜂窝基站(BS)或小型蜂窝(即微蜂窝、皮蜂窝或飞蜂窝)基站。共址的ONU‐BS依赖于传统的集中式光纤传输射频(RoF)技术,例如云无线接入网络(C‐RAN) [23]。与第二组ONU类似,ONU‐BS也可连接至云小站(见图1)。鉴于以太网在C‐RAN上的应用日益受到关注[18],以及未来第五代移动通信网络去中心化的趋势[24],,基于射频与光纤的网络(即云小站增强型D‐RAN)很可能成为首选的FiWi网络类型[11]。

2 Starman和诺基亚新闻稿: http://company.nokia.com/en/news/press‐releases/2016/06/06/starman‐and‐nokia‐to‐deploy‐first‐nationwide‐10‐gigabit‐residential‐network‐in‐europe,2016年6月。

为此,从架构角度来看,如图1所示,在所考虑的网络架构中,不仅可能存在本地云小站,还可能存在远程公共云。类似地,尽管本文未涉及前端部分的 LTE/LTE‐Advanced,但仍有可能存在多种无线接入网络技术(例如Wi‐Fi和LTE/LTE‐Advanced)的共存。如何在设想的网络架构中处理这种多RAN场景,是一个具有挑战性且尚未解决的问题。从资源管理角度来看,设计统一的资源管理方案以应对不同类型的共存(如人对人通信和云共存,或云小站、人对人通信和云的共存)极具挑战性。此外,当用户移动时,其虚拟机(VM)应能够在云小站之间无缝迁移,以保持较低的往返延迟。由于虚拟机移动性受数据量、处理速度、压缩比和带宽等多种因素影响,因此在不降低服务质量(QoS)的前提下实现无缝服务迁移非常困难[25]。此外,报告[26]指出,经典实时迁移(例如[27],)虽然适用于数据中心,但由于迁移时间较长,因此不适合云小站场景。此外,此类迁移需要对虚拟网络进行更加动态和高效的管理,以避免应用程序中断。

上述所有挑战都需要进一步研究,特别是在移动边缘计算(MEC)背景下。

B. 统一资源管理方案

总体描述

图2展示了所提出的统一资源管理方案的运行过程。为便于说明,图中显示了OLT、ONU‐AP、其关联的STA以及云小站之间的通信。该方案将整个FiWi网络的操作组织为两层TDMA结构。第一层TDMA针对基于传统EPON/10G‐EPON的光回传,在此层中,OLT为每个ONU‐AP分配带宽并调度上行链路(US)时隙,同时向所有ONU‐AP广播下行帧。每个ONU‐AP根据其分配的逻辑链路标识符(LLID)过滤出非目的地为其自身的下行帧。在第二层TDMA中,ONU‐AP以子时隙为单位分配带宽,并为其关联站点的宽带人对人通信和卸载的MEC流量调度传输。在其被分配的时隙期间,ONU‐AP从OLT/STA接收下行/上行数据帧,并将其广播或发送至STA/OLT。所提出的资源管理方案在同一传输时隙内同步下行和上行传输,从而为这两类传输分配带宽,而不仅仅像传统TDM PON的动态带宽分配那样仅分配上行带宽。通过这种方式,ONU无需在其上行时隙之外监听下行数据流。如此一来,时隙外的空闲时间可用于调度卸载传输,类似于[28]中提出的睡眠模式实现。

站点的多接入边缘计算流量传输在轮询周期时间内其关联的ONU‐AP的光纤‐无线时隙之外进行调度,以实现高效的共存(见图2)。该STA将其上行光纤‐无线和卸载流量发送到ONU‐AP 在其分配的子时隙内操作。一旦 ONU‐AP 从其关联的 STA 接收到卸载流量,便通过专用的点对点光纤通信链路将该流量传输至云小站(见图1)。在反向链路中,当 ONU‐AP 从云小站接收到卸载结果后,会将其广播给所有关联的 STA。需要注意的是,所提出的资源管理方案中采用的分层时分复用调度机制限制了每个边缘设备的数据速率,即传统人对人通信流量的数据速率。实际上,在进行时隙分配时,如果站点需要高数据速率或涉及的设备数量较多,则这些设备需要较大的缓冲区来存储其产生的流量。但值得注意的是,延迟敏感和计算密集型应用(例如人脸识别)是在边缘设备的非人对人时隙期间卸载到云小站上的。因此,边缘设备的缓冲负担可以显著减轻。

此外,还应注意,系统中光回传与无线前端的同步传输可通过两层时分多址资源管理得以实现。如果 ONU‐AP 未同步,则无线流量可能到达接入点后需等待,直到共址的ONU 被光线路终端分配上行链路时隙,这将导致端到端延迟性能下降。更重要的是,若缺乏同步,卸载流量传输的调度将变得更加复杂。

关于用于实现我们所提出方案的信令机制,光线路终端(OLT)通过IEEE 802.3ah多点控制协议(MPCP)消息为ONU‐AP分配和调度时隙。根据标准,OLT为ONU‐AP分配一个时隙,并通过传统的GATE消息通知该ONU‐AP,该消息包含在下一个周期中该时隙的传输开始时间和持续时间(窗口大小)。在本研究中,通过使用REPORT消息的填充/保留位来扩展该消息,以包含OLT调度ONU‐AP下一个时隙所需附加信息(见图3)。扩展后的REPORT消息包含一个称为Off loadInfo 的32位字段,用于指示ONU‐AP已调度卸载流量的最近时间点(T o scd)。 T o scd被光线路终端(OLT)用于确保传统数据传输与卸载传输(卸载流量的传输)之间无重叠。每个REPORT消息包含一个以上行链路带宽请求形式表示的缓冲区积压,单位为时间单位,以及 T o scd。OLT执行动态带宽分配算法(DBA算法),具体将在算法1中简要描述。

ONU‐AP通过信标帧和PS‐轮询帧向其关联的站点/边缘设备分配上行子时隙,如IEEE 802.11无线局域网标准中所规定。信标帧通过使用其可选比特进行扩展,以包含多个时隙相关参数,即起始和持续时间。具体而言,广播信标帧包含ONU‐AP的时隙以及上行子时隙映射,即所有站点的子时隙起始和持续时间。每个站点通过使用扩展PS‐轮询帧将其对传统FiWi流量所需的带宽发送给ONU‐AP。扩展PS‐轮询帧包含一个卸载标志(of ldFlag),用于通知ONU‐AP其卸载请求。ONU‐AP和STA的操作将在第II‐C3小节中的算法2和算法3中分别进一步详细说明。

对于网络同步,ONU‐AP和STA将其本地时钟与OLT全局时钟对齐,如EPON/10G‐EPON标准中的时间戳机制所规定。具体而言,当ONU‐AP从OLT接收到MPCP消息时,会使用接收到的消息中的时间戳值重置其本地计数器。当STA接收到包含ONU‐AP时钟时间的信标时,也会执行类似的操作。另一方面,当OLT从ONU‐AP接收到REPORT消息时,会利用接收到的时间戳值来计算OLT与ONU‐AP之间的往返时间。感兴趣的读者可参考[30]以获取有关这些主题的更多详细信息。

为了延长STA的电池寿命,采用了一种类似于[31]中的睡眠模式。为简便起见,图2中未显示睡眠模式的操作。然而,与[31],不同的是,在本研究中,STA利用其在一个周期内的空闲时间(子时隙之外)进行计算卸载

| 符号 | 描述 | 默认值/单位 |

|---|---|---|

| Cpon, Ccloudlet | 无源光网络、云小站中的上行链路和下行链路数据速率 | 1 Gbps, 1 Gbps, |

| Cwl | 无线局域网(IEEE 802.11ac)数据速率 | 6900 Mbit/s |

| N | 系统中ONU的数量 | 8 − 512 |

| M | 无线STA数量 | 15 − 250 |

| olt_clk, onu_clk, sta_clk | OLT, ONU‐AP, STA 时钟 | s |

| Tprop1, Tprop2, Tprop3 | ONU‐AP与光线路终端之间的光纤传播延迟,空中传播延迟 STA与ONU‐AP之间,ONU‐AP与之间的光纤传播延迟 云小站 |

0.1毫秒 0.33 µs,

50 µ秒 |

| Tc | 轮询周期时间 | 毫秒(可变) |

| Tg | 两个连续传输时隙之间的保护时间 | 46 µs |

| T msg pon, T msg wl | MPCP消息时间(GATE,REPORT), WLAN消息时间(例如, PS‐Poll) | 0.512 µs, 0.512 µs |

| Bu, Bo u | ONU缓冲区积压,卸载缓冲区积压 | s |

| onu_start, Tsl | ONU时隙的开始和持续时间 | s |

| Tu start, Tu sl | 非卸载(传统数据)STA子时隙的起始和持续时间 | s |

| T o start, T o sl | 卸载子时隙映射的起始和持续时间 | s |

| T r start, T r sl | 卸载结果子时隙的起始和持续时间 | s |

| T sta oh | STA休眠到激活的开销时间 | 250 µs |

| P tx a, P rx | STA在激活状态下的发射、接收功耗 | 1.3 瓦特[29] |

| P sta a, P sta | STA在活动、睡眠状态下的总功耗 | 0.9 瓦特,0.3 瓦特 [29] |

| Slocal, Scloudlet | STA、云小站的CPU时钟速度(周期/秒) | 4 × 108, 3.2 × 109 |

| µo | 每服务器平均服务速率 | 5 |

| λo | 到达率 | 2 |

| c | 每个云小站中的服务器数量 | 10 |

主要目的,然后仅在卸载后仍处于空闲状态时才进入睡眠模式。STA的睡眠模式操作将在第III‐E小节中进一步详细说明。表I总结了此后使用的参数和默认值。

除了协议和消息格式外,集成ONU‐AP还为ONU带来了额外的计算复杂度。感兴趣的读者可参考[32]了解类似ONU‐AP架构的功能框图以及实现复杂度的详细信息。然而需要注意的是,不同于[32],中专注于通过睡眠模式调度提高能效,所提出的ONU‐AP架构具有不同的功能,它处理H2H与MEC流量的共存问题。

C. 云小站感知的动态带宽分配算法

存在大量为以太网无源光网络(EPON)及基于EPON的融合光无线网络提出的动态带宽分配方案,例如[33]–[35]。然而,现有的动态带宽分配算法无法直接应用于云小站增强型FiWi接入网络中,以同时调度传统的FiWi宽带和卸载传输同时处理网络。本小节介绍我们基于云小站感知的动态带宽分配(C‐DBA)算法,这是一种新型的动态带宽分配算法,能够统一以太网无源光网络动态带宽分配与云小站资源调度,有效应对人对人通信和多接入边缘计算流量的共存。C‐DBA由光线路终端、ONU‐AP和站点分别执行的三个算法组成,具体说明如下:

1) 由OLT执行的C-DBA算法

由OLT执行的C‐DBA算法如算法1所示。OLT为指定的ONU‐AP分配一个传输时隙,并生成门控消息通知该ONU‐AP。时隙持续时间根据ONU‐AP通过报告上报的请求确定。算法1的操作细节如下所述。

当光线路终端(OLT)收到来自ONU‐AP的扩展REPORT消息时,即 REPORT_RCV D= T RUE(第1行),它会提取上行缓冲区积压和最近调度的卸载时间点 T o scd 。然后计算下一个时隙的传输开始时间(onu_start)和传输持续时间(Tsl) 。上行数据传输所需的带宽请求(B_req)用于上行链路数据传输,即 B u ,以及信令消息交换,即 T ms g p on (见图 2)。因此,OLT进行计算

算法1:由光线路终端执行的C‐DBA算法

1: 如果 (REPORT_RCV D= T RUE) 则

2: 提取的上行缓冲区积压和最近调度的卸载时隙 To scd 来自报告

3: B_req= Bu+ T msg pon

4: Tsl= 最小 {B_req, T max }

5: onu_start= 最大 {(Tu scd+ Tg+ 1) To scd}. 该基本时间单位是时钟周期

6: Tu scd= onu_start+ Tsl

7: 生成包含 onu_start 和 Tsl 的 GATE 消息

8: 使用 olt_clk 为门控消息打上时间戳,并将其发送到 ONU‐AP

9: 否则如果 (onu_start ≤ olt_clk ≤ onu_start+ Tsl − T msg pon ) 那么

10: 从ONU‐AP接收上行数据帧 当光线路终端OLT 时钟位于数据间隔内

11: 结束如果

B_req= Bu+ T msg pon,如第3行所示。为了避免信道过载,时隙 Tsl 被预定义的最大允许 T max sl 所限制(第4行)。时隙开始(onu_start)是信道空闲的最早时刻,且必须大于STA T o scd 最近一次调度的卸载时间(第5行)。光线路终端更新其针对传统数据的时隙指针(第6行)。在第7‐8行中,光线路终端生成一条包含 onu_start 和 Tsl 的传统GATE消息,并使用 olt_clk 对GATE消息打上时间戳。接着,光线路终端向ONU‐AP发送一条GATE消息。如果其时钟处于当前时隙的数据间隔内,光线路终端将从ONU‐AP接收上行数据帧(第9‐10行)。在数据间隔结束后,光线路终端将等待接收新的REPORT消息,并重复上述步骤。需要注意的是,所提方案中的光线路终端操作与传统的光线路终端操作不同,因为它感知到卸载活动(第4‐5行)。

2) 由ONU-AP执行的C-DBA算法

与基于射频光纤的C‐RAN不同,在设想的MEC集成FiWi网络中,ONU‐AP是一个智能单元,全权负责做出卸载决策,并与云小站和STA通信以交换卸载流量和计算结果。需要注意的是,IEEE 802.3ah 针对EPON的标准并未规定任何动态带宽分配算法或其实现方式。调度可以在OLT集中实现,也可以是涉及ONU的分布式实现。更具体地说,ONU间调度在OLT上实现,而ONU内调度则可在OLT或ONU上实现。因此,所提出的资源管理方案并不违反EPON标准,而是充分利用了其灵活性。给定的ONU‐AP通过GATE消息获知其下一个时隙和周期时间。在接收到其STA发送的PS‐Poll后,它将为这些STA计算FiWi数据和卸载子时隙。随后,ONU‐AP生成一个信标帧并广播给其所有关联的STA,以通知它们的数据和卸载子时隙映射。在数据时间间隔期间,它从STA/OLT接收上行链路/下行链路FiWi数据,并将其转发至OLT/STA。在卸载数据间隔期间,ONU‐AP从STA接收卸载数据,并将其转发至云小站。在其时隙结束时,ONU‐AP生成并发送一个REPORT,以请求下一个周期的带宽。ONU‐AP执行的C‐DBA算法如

算法2: 由ONU‐AP执行的C‐DBA算法

1: 如果 (GAT E_RCV D= T RUE) 那么

2: 从GATE消息中提取 olt_clk、 onu_start、 Tsl

3: onu_clk= olt_clk 用于时钟同步

4: report_gen= onu_start+ Tsl − T msg pon

5: Tu start[1]= onu_start

6: Tu sl[1]= Bu u[1]

7: To start[1]= onu_start+ Tsl+ 1

8: To sl[1]= Bo u[1]

9: 对于 (j= 2到 M) 执行

10: 如果 (ofld_req[j]= T RUE) 那么

11: Tu start[j]= Tu start[j − 1]+ Tu sl[j − 1]+ 1

12: Tu sl[j]= Bu u[j]

13: To start[j]= To start[j − 1]+ To sl[j − 1]+ 1

14: To sl[j]= Bo u[j]

15: To scd[j]= To start[j]+ To sl[j] . 更新最近 计划卸载时间

16: 结束如果

17: 结束循环

18: 生成包含 onu_clk、传统数据子时隙映射的信标帧 onu_start, Tsl, T r sl[j],{(Tu start[j], Tu sl[j])}并卸载子时隙映射 {(To start[j], To sl[j])}

19: 用 onu_clk 为信标添加时间戳,并向所有站点广播

20: 否则如果 (onu_start ≤ onu_clk< report_gen) 那么

21: Bu= 0

22: 如果 (PSPoll_RCV D[j]= T RUE) 那么

23: 提取 Bu u[j]

24: Bu= Bu+ Bu u[j]+ T msg wl

25: 从 STA j的PSPoll中提取 ofldFlag

26: ofld_req[j]← ofldFlag

27: 如果 (ofld_req[j]= 1) 那么

28: 提取 B o u[j]

29: end if

30: else

31: 在子时隙中接收来自每个STA的上行数据帧并转发到光线路终端

32: end if

33: 否则如果 (T o o start[j]+ T o sl ) 那么

34: 发送 STA 的卸载任务 j 到云小站

35: 否则如果 (C − MSG_RCV D[j]= T RUE) 那么

36: 提取 T r start [j], T r sl[j] 来自 C − MSG

37: 否则如果 (T r r start[j]+ T r sl[j]) 那么

38: 接收来自云小站的卸载结果并立即广播

39: 否则如果 (onu_clk= re p ort_g en) 那么

40: 生成并发送包含 B u , T o scd 的REPORT消息到光线路终端

41: 结束如果

算法2,其细节将在下文进一步阐述。

当ONU‐AP收到来自OLT的GATE消息(GAT E_RCV D)(第1行)时,它会提取 olt_clk, onu_start, 和 T sl (见第2行)。ONU‐AP将其时钟与OLT时钟同步(第3行),然后确定在下一个轮询周期时间内发送REPORT消息的时间,如第4行所示。对于STA1 , ,计算常规/卸载子时隙 T u start / T o start 的开始时间以及带宽B u o u[1] ,如第5‐8行所述。对于其余站点,即STA2到 M,当从每个STA接收到卸载请求(ofld_req= T RUE)时,ONU‐AP根据较早的开始时间 T u start[j − 1] 和每个STA的常规子时隙的调度传输持续时间 T u sl[j −1],计算FiWi流量的常规子时隙的传输开始时间( T u start) 。接下来,ONU‐AP为每个STA分配带宽 B u u (第11‐12行)。

3) STA执行的C-DBA算法

STA执行的C‐DBA算法如算法3所示。当STA接收到ONU‐AP发送的信标帧时,即 BEACON_RCV D= TRUE(第1行),它会提取信标帧中嵌入的信息(第2行)。然后,STA将其时钟与ONU时钟同步(第3行)。生成PS‐Poll帧的时间(pspoll_gen)在第4行中指定。在ONU‐AP时隙期间,STA接收来自ONU‐AP的传统广播下行流量,并过滤其目的帧(第5‐6行)。在常规子时隙期间,STA向ONU‐AP发送数据帧(第5‐9行)。此外,在分配的卸载子时隙期间,STA向ONU‐AP发送卸载流量并从ONU‐AP接收结果(第12‐13行)。在一个传统数据子时隙结束时(即STA时钟达到 pspoll_gen),STA向ONU‐AP发送一个包含 Bu u 作为下一个带宽请求的PS‐Poll帧(见第14‐15行)。接着,STA检查回退缓冲区中是否缓存了卸载请求。如果 OBB> 0,即回退缓冲区中存在卸载请求,则STA重置 ofldFlag(第16‐17行)。之后,STA在其时隙结束时向ONU‐AP发送一个PS‐Poll帧,以请求下一个周期的带宽(Bu u 和 Bo u)。

算法3:由STA执行的C‐DBA算法

1: 如果 (BEACON_RCV D= T RUE) 则

2: 提取 onu_clk, onu_start, Tsl, Tu start, T u sl, To 预约时间一阶矩 To sl, T r 预约时间一阶矩 Tr sl

3: sta_clk= onu_clk

4: pspoll_gen= Tu start+ Tu sl − T msg wl

5: 否则如果 (onu_start ≤ sta_clk< onu_start+ Tu sl − T msg wl ) 则

6: 接收广播DS传统数据 帧并过滤自身帧

7: 如果 (Tu start ≤ sta_clk< Tu start+ Tu sl − T msg wl) 那么

8: 向ONU‐AP发送上行数据帧

9: 结束如果

10: 否则如果 (To start ≤ sta_clk< To start+ To sl) 则

11: 将卸载任务传输到ONU‐AP

12: 否则如果(T r start ≤ sta_clk< Tr start+ Tr sl) 那么

13: 接收卸载结果并过滤自己的帧

14: 否则如果 (sta_clk= pspoll_gen) 则

15: Bu u 被分配给STA的上行缓冲区积压

16: ofldFlag=(OBB> 0)? 1 : 0 . 检查是否卸载 请求是否在后向阻塞(OBB)中被缓冲?

17: Bo u← OBB . 卸载缓冲区积压 OBB

18: 发送带有 Bu u 和 Bo u 的电源管理轮询消息到 ONU‐AP 用于报告上行链路带宽请求

19:结束如果

III. 性能分析

本节介绍了所提出的统一资源管理方案的性能分析。假设一个应用程序被划分为细粒度任务,类似于[4], ,且计算任务的数据负载(操作和输入数据)被分割成长度为 L(比特)的数据包。在本研究中,任务被分为两种执行策略:在边缘设备/STA 上本地执行的任务称为本地执行,即非卸载场景;而卸载到云小站上执行的任务称为远程执行,即卸载场景。

关注的性能指标包括H2H和MEC流量的平均分组时延、平均响应时间效率、卸载增益‐开销比、能效增益以及设备电池寿命。响应时间效率 δ 定义为STA本地执行任务的卸载增益与响应时间之比。卸载增益‐开销比 γ 是卸载增益与通信协议引入的卸载开销之比。STA的节能增益 η 定义为相对于本地执行场景,将任务卸载到云小站所实现的相对能耗降低。

A. FiWi和卸载数据包的延迟

鉴于所提出的统一资源管理方案是上行链路导向的,本小节分析了FiWi和卸载数据包的上行链路延迟。

1) FiWi轮询周期时间和卸载子时隙

考虑一个集成MEC的FiWi网络,其中包含 N个ONU‐AP,每个ONU‐AP关联有 M 个STA。此外,所有ONU‐AP在数据包到达方面是相同的和服务时间。EPON被建模为一个带有预约的轮询系统。ONU‐AP及其关联的STAs被建模为另一个带有 M个用户的M/G/1队列,该队列具有预约和休假机制,其中 ONU‐AP进入休假状态,即在其分配的时隙结束后不再服务STA的FiWi流量(见图4)。假设FiWi数据包以聚合到达率 λ 的泊松过程到达数据缓冲区。假设数据缓冲区的容量足够大,以避免系统中的数据包丢失。令ρh2h= λX为聚合的H2H业务负载(强度), 0 ≤ ρh2h< 1,其中分组服务时间为随机变量,其一阶矩为 X。

如图4所示,从FiWi传输的角度来看,ONU‐AP(即服务器)的时间线被划分为多个周期,每个周期由一个数据间隔、预约间隔和休假间隔组成。休假间隔是指时隙之外加上MPCP消息传递时间的持续时间,即(N−1) Tsl+T msg pon 。预约间隔等于 T msg wl +T g,其中 T g 为保护时间,用于避免上行链路传输的冲突。对于休假‐预约系统,在轮询周期时间 Tc 内,非数据H2H业务所占比例等于 NM(T msg wl + T g),对应于 1−ρh2h。因此, Tc 由下式给出:

$$

T_c = \frac{NM(T_{msg_wl} + T_g)}{1 - \rho_{h2h}}.

$$

在一个轮询周期中,每个边缘设备都有一个用于卸载流量和计算结果的卸载时隙 T o sl 。因此, T o sl 是卸载分组传输和结果接收时间之和,其基于 T c 以及云小站卸载流量负载 ρ mec 推导如下:

$$

\rho_{mec} = \frac{M \cdot T_{osl}}{T_c} \Rightarrow T_{osl} = \frac{\rho_{mec} \cdot T_c}{M}.

$$

通过将公式(1)中的 T c 表达式代入公式(2),T o sl 可重写如下:

$$

T_{osl} = \left(\frac{\rho_{mec}}{1 - \rho_{h2h}}\right) [N(T_{msg_wl} + T_g)].

$$

公式(3) 明确表明 T o sl 不仅取决于卸载流量,还取决于光纤无线流量。此外,由于卸载传输是在光纤‐无线时隙之外进行调度的,ρ mec 必须满足以下条件以确保光纤无线流量不受卸载流量的影响:

$$

T_{osl} \leq \frac{(N - 1)T_{sl}}{M} \Rightarrow \rho_{mec} \leq \frac{(N - 1)T_{sl}}{T_c}.

$$

2) 光纤无线网络分组延迟估计

在门控服务机制的假设下对FiWi分组时延进行了分析。在门控系统中,为在预约间隔[36]开始之前到达的数据包进行预约。值得一提的是,STA处人对人通信流量的分组排队延迟是由于网络中共享信道的时分接入造成的,而与其时隙之外的卸载操作无关。端到端平均分组延迟(即从 STA 到光线路终端的延迟)可通过将传播延迟加到光纤无线网络的平均端到端分组延迟上得到,该值可如[36]所示推导得出:

$$

D_{fiwi} = \frac{\lambda X^2}{2(1 - \rho_{h2h})} + \frac{(3N - \rho_{h2h})V}{2(1 - \rho_{h2h})} + \frac{\sigma_v^2}{2V} + T_{prop1},

$$

其中 σ²v、 X²、 V 分别表示每次预约时间的方差、每个分组服务时间的二阶矩和每次预约时间的一阶矩, ρh2h< 1。T prop1 表示ONU‐AP与OLT之间的光纤传播延迟。平均预约时间是保护时间和传输REPORT消息所需时间的总和,如下所示:

$$

V = T_g + \frac{8 \times L_{msg_pon}}{C_{pon}},

$$

其中,REPORT消息大小为64字节,[37]和 C pon 表示无源光网络数据速率(单位为比特/秒)。例如,在公式(6)中,当以太网无源光网络容量为1千兆比特/秒, 46 µ秒的 T g 以及64字节的REPORT时, V 的值为46.512 µ秒。

3) 卸载延迟估计

如图4所示,一个上行卸载分组经历以下四个延迟组成部分: D 1 是到达至预约延迟,定义为卸载分组到达与某一STA发送用于预留其子时隙的PS-Poll请求之间的时间间隔; D 2 是PS-Poll与接收到的Beacon帧之间的时间间隔,称为预约至授权延迟; D 3 是授权至授权延迟,定义为接收到的Beacon帧以及最近一次调度的ONU‐AP时隙完成的时刻,即接收到新的信标帧时(见图4); D4 是第二个信标帧与分组实际传输时间之间的时间间隔,定义为授权卸载延迟;而 D5 是从卸载分组到达云小站到其被服务之间的时间间隔。

不失一般性,我们考虑到达ONU‐AP1的卸载分组的延迟。假设先进先出(FIFO)缓冲区的容量足够大,以避免分组丢失。当一个分组在PS‐Poll消息之后到达边缘设备时,它必须等待直到下一个PS‐Poll才能被报告。该持续时间为周期时间 Tc。因此, D1 的平均等待时间为 Tc 的一半。 D2 等于(M − 1)个站点子时隙的总持续时间。假定一个ONU‐AP关联有M个STAs,且站点子时隙持续时间为 Tu sl= Tsl/M,则对于STA1 D2 为(M − 1)Tu sl,对于STA2 D2 为(M − 2)Tu sl,⋯⋯,对于STAm D2 为0。因此,平均而言 D2 为(0+ 1+ 2+ M − 1) × Tu sl/M=(M −1) × Tu sl/2=(M − 1) × Tsl/(2M)。当 M较大时,可以假设(M − 1)/M= 1,因此 D2 近似等于 Tsl/2= Tc/(2N)。注意 Tsl 表示一个ONU‐AP的时隙持续时间,其计算公式为 Tc/N,其中 N 表示系统中ONU‐AP的数量。在从OLT接收到授权后,卸载分组需等待当前已调度的下一个FiWi时隙结束。因此, D3 等于 Tc。 D4 基于 M个STAs的平均卸载子时隙进行计算。因此, D1、 D2、 D3 和 D4 表达如下:

$$

D_1 = \frac{T_c}{2}, \quad D_2 = \frac{T_c}{2N}, \quad D_3 = T_c, \quad D_4 = \frac{M \cdot T_{osl}}{2} = \frac{M}{2} \cdot \frac{\rho_{mec} T_c}{N} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho_{mec} T_c}{N}.

$$

云小站被建模为一个M/M/c排队系统,其中c是共享同一任务到达池的同构服务器的数量。该池只是一个容量无界的先来先服务队列。每个服务器的服务速率为 µo。假设任务在服务器中的服务时间为指数分布,均值为 1/µo。数据包在云小站的等待时间由排队时间和服务时间组成。需要注意的是,大量关于多服务器的研究文献都聚焦于使用M/M/c排队系统来分析云计算和云小站系统的性能,例如[38]–[40]。平均等待时间可计算为:

$$

D_5 = \frac{1}{\mu_o} + \frac{C(c, \lambda_o/\mu_o)}{c\mu_o - \lambda_o},

$$

其中,项 C(c, λo/µo) 表示著名的厄朗‐C公式 [41]:

$$

C(c, \rho_{mec}) = \frac{\left(\frac{c \rho_{mec}}{c}\right)^c \frac{1}{1 - \rho_{mec}}}{\sum_{k=0}^{c-1} \frac{(c \rho_{mec})^k}{k!} + \left(\frac{c \rho_{mec}}{c}\right)^c \frac{1}{1 - \rho_{mec}}}.

$$

通过将公式(7)和(8)相加,得到总的平均卸载分组时延为:

$$

D_o = \frac{T_c}{2N}(3N + 1 + \rho_{mec}) + \frac{1}{\mu_o} + \frac{C(c, \lambda_o/\mu_o)}{c\mu_o - \lambda_o}.

$$

B. 卸载分组及结果的传输时间

除了前一小节中分析的卸载分组所经历的缓冲时延外,我们还需要考虑分组本身的传输时间及其卸载结果的传输时间。卸载传输时间 T cloudlet tx 包括卸载分组 Ltx o(单位为比特)从STA传输到ONU‐AP的时间,以及通过专用光纤链路从ONU‐AP发送到云小站的时间。计算结果接收时间 T cloudlet r2r 定义为结果分组Lrx o(单位为比特)从云小站传输到ONU‐AP的时间间隔,以及该分组由ONU‐AP中继至所有站点的时间间隔之和。总的传输时间和结果接收时间计算如下:

$$

T_{cloudlet_tx} = \frac{L_{tx_o}}{C_{wl}} + \frac{L_{tx_o}}{C_{cloudlet}},

$$

$$

T_{cloudlet_r2r} = \frac{L_{rx_o}}{C_{cloudlet}} + \frac{L_{rx_o}}{C_{wl}},

$$

其中 Ccloudlet 表示ONU‐AP与云小站之间链路的传输容量。 Cwl 是香农容量,定义了无线通信链路所能提供的最大带宽。其表达式为:

$$

C_{wl} = B \log_2\left(1 + \frac{P}{I d^{-\beta}}\right),

$$

其中衰减指数 β 大于或等于2。P、 d、 B 和 I 分别表示发射功率、发送方与接收器之间的欧氏距离、所有节点共享的信道带宽以及干扰。假设 I 在整个FiWi网络中为常数。

C. 响应时间效率

先前分析的缓冲时延 Do、分组传输时间 T cloudlet tx 和卸载结果接收时间 T cloudlet r2r 将用于下文研究边缘云场景相对于本地执行场景的性能增益及其效率。

响应时间效率δ被用作度量指标,以比较卸载场景与非卸载场景在响应时间方面的表现。计算卸载的效率取决于网络的传输与计算方面。只有当计算任务在STA本地执行的时间(非卸载场景)远长于将该任务卸载到MEC服务器(云小站)的响应时间时,卸载才具有重要意义。两者之间的差值定义为卸载增益。响应时间 R cloudlet(或 R nocloudlet)包含四个组成部分,即 D o、 T cloudlet tx (或任务在云小站上的执行时间T cloudlet comp)和 T cloudlet r2r 。平均响应时间效率 δ 由下式给出:

$$

\delta = \frac{R_{nocloudlet} - R_{cloudlet}}{R_{nocloudlet}} \times 100[\%].

$$

δ 的值可能大于或小于零。比率越高,响应时间越短到任务的本地执行,因此卸载场景更好。 Rcloudlet 和 Rnocloudlet 计算如下:

$$

R_{cloudlet} = D_o + T_{cloudlet_tx} + T_{cloudlet_comp} + T_{cloudlet_r2r} + 2(T_{prop2} + T_{prop3}),

$$

$$

R_{nocloudlet} = T_{nocloudlet_comp},

$$

其中, Tprop2 和 Tprop3 分别表示STA与ONU‐AP之间的空中传播延迟以及ONU‐AP与云小站之间的光纤传播延迟。在STA本地执行任务的平均时间 Tnocloudlet comp 以及在云小站执行卸载任务的平均时间 T cloudlet comp 计算如下:

$$

T_{nocloudlet_comp} = \frac{\varphi_{local}}{S_{local}},

$$

$$

T_{cloudlet_comp} = \frac{\varphi_{cloudlet}}{S_{cloudlet}}.

$$

在公式(17‐18)中, φlocal 和 φcloudlet 分别表示STA本地和云小站远程执行任务所需的中央处理器周期数。此外, Slocal 和 Scloudlet 分别表示STA和云小站的CPU时钟速度(周期/秒)。需要注意的是,中央处理器周期数取决于卸载数据包大小以及待执行任务的类型。

将公式(10)、(11)、(12)和(18)代入公式(15),得到平均卸载响应时间 R cloudlet 为:

$$

R_{cloudlet} = \frac{T_c}{2N}(3N + 1 + \rho_{mec}) + \frac{1}{\mu_o} + \frac{C(c, \lambda_o/\mu_o)}{c\mu_o - \lambda_o} + \frac{L_{tx_o} + L_{rx_o}}{C_{wl}} + \frac{L_{tx_o} + L_{rx_o}}{C_{cloudlet}} + 2(T_{prop2} + T_{prop3}) + \frac{\varphi_{cloudlet}}{S_{cloudlet}}.

$$

通过将公式(17)和(19)代入公式(14),得到平均响应时间效率 δ。

D. 卸载增益-开销比

本小节分析卸载增益‐开销比,以深入理解所提出卸载方案的效率。计算卸载在带来卸载增益的同时,也会产生通信开销,该开销由延迟和计算时间组成。平均卸载增益‐开销比 γ 由以下公式给出:

$$

\gamma = \frac{R_{nocloudlet} - R_{cloudlet}}{D_o + T_{cloudlet_tx} + T_{cloudlet_r2r} + 2(T_{prop2} + T_{prop3})}.

$$

将 R nocloudlet、 R cloudlet、 D o、 T cloudlet 和 T cloudlet r2r 的值代入公式(20)后,得到γ。从公式(20)可以看出, γ 不仅取决于设备的能力,还取决于系统中采用的调度方案。

E. 能效增益和电池模型

在FiWi网络中的节能研究已有若干,例如[31],[42],[43]。然而,这些研究并不适用

任务在STA本地执行时;b) 任务卸载到云小站时。)

在增强型云微FiWi网络中,由于ONU‐AP连接到云小站,因此无法关闭ONU‐AP。如前所述,当STA空闲时可将其置入睡眠模式(见图5)。STA睡眠方法应用于本地执行和云小站卸载两种场景,如图5所示。在轮询周期时间 Tc 内,STA的平均节能 η 推导如下:

$$

\eta = \frac{E_{nocloudlet} - E_{cloudlet}}{E_{nocloudlet}} \times 100[\%],

$$

其中, η、 E nocloudlet 和 E cloudlet 分别表示平均能效增益、STA在 Tc 内无云小站和有云小站时的平均能耗,具体推导如下。对 E nocloudlet 和 E cloudlet 的比较有助于从电池寿命角度决定任务应本地执行还是卸载到云小站。具体而言,如果E nocloudlet > E cloudlet,则将任务卸载到云小站更为有效;否则,在STA本地执行任务更优。

值得注意的是,以往大多数关于计算卸载的研究在考虑卸载数据传输期间的能耗时,未考虑任何节能模式调度策略。在本研究中,采用了一种节能模式调度方法,类似于[31]中提出的方法。做出睡眠决策的标准是STA的空闲时间是否大于睡眠到激活时间(即开销时间)。回顾一下,STA在一个周期内利用其空闲时间(子时隙之外的时间)主要用于计算卸载,并在卸载活动结束后若仍处于空闲状态则进入睡眠模式(见图5)。由此可得:

$$

T_{sta_slp} =

\begin{cases}

0 & \text{if } [(N - 1)T_{sl} - T_{nocloudlet_comp} + (M - 1)T_{sta_sl} - T_{sta_oh}] \leq 0 \

\text{Eq.(23)} & \text{otherwise}

\end{cases}

$$

$$

T_{sta’_slp} = (N - 1)T_{sl} - T_{cloudlet_comp} + (M - 1)T_{sta_sl} - T_{sta_oh},

$$

其中 T sta sl p 和 T sta ′ sl p 分别表示任务在 STA 本地执行时以及任务被卸载到云小站时 STA 的睡眠时间。

1) 非卸载场景下STA的能耗

当任务在STA本地执行时(见图5(a)),STA的总能耗可分为以下三个部分:

$$

E_{nocloudlet} = E_{nocloudlet_1} + E_{nocloudlet_2} + E_{nocloudlet_3},

$$

其中, E nocloudlet 1 、 E nocloudlet 2 和 E nocloudlet 3 分别表示 STA 收发器在活动、睡眠和休眠(发射器或接收器处于 “关闭”状态)模式下的能耗。为简化起见,我们假设 STA 在任务计算时的功耗与其收发器处于活动状态时相同。

E nocloudlet 1 的计算方式如下:

$$

E_{nocloudlet_1} =

\begin{cases}

T_c(P_{tx_a} + P_{rx_a}), & \text{if } T_{sta_slp} = 0 \

(T_{nocloudlet_comp} + T_{sta_sl} + T_{sta_oh})(P_{tx_a} + P_{rx_a}), & \text{otherwise}

\end{cases}

$$

其中 P tx a 和 P rx a 分别表示STA发射器和接收器在非激活模式下的功耗,其默认值列于表I中。为简化起见,假设 STA 发射器和接收器的唤醒开销时间相同。

STA的接收器和发射器在子时隙之外被置于睡眠模式(见图5(a))。STA在睡眠模式下的能耗计算如下:

$$

E_{nocloudlet_2} = T_{sta_slp} P_{sta_s} = [(N - 1)T_{sl} - T_{nocloudlet_comp} + (M - 1)T_{sta_sl} - T_{sta_oh}] P_{sta_s},

$$

其中 P sta s 是STA在睡眠模式下的功耗。我们假设STA发射器在睡眠时功耗为零。Enocloudlet 3 是STA接收器在 Tsl − T sta sl 期间的功耗(见图5(a)),其计算如下:

$$

E_{nocloudlet_3} =

\begin{cases}

0, & \text{if } T_{sta_slp} = 0 \

(T_{sl} - T_{sta_sl})P_{rx_a}, & \text{otherwise}

\end{cases}

$$

2) 卸载场景下STA的能耗

当任务被卸载到云小站时(见图5(b)),STA的能耗可分为以下三个部分:

$$

E_{cloudlet} = E_{cloudlet_1} + E_{cloudlet_2} + E_{cloudlet_3},

$$

其中, E cloudlet 1 、 E cloudlet 2 和 E cloudlet 3 分别表示STA收发器在激活、睡眠和休眠(发射器或接收器处于“关闭”状态)模式下的能耗。E cloudlet 1 , E cloudlet 2 , 和 E cloudlet 3 的计算如下:

$$

E_{cloudlet_1} = (T_{cloudlet_comp} + T_{sta_sl} + T_{sta_oh})(P_{tx_a} + P_{rx_a}),

$$

$$

E_{cloudlet_2} = [(N - 1)T_{sl} - T_{cloudlet_comp} + (M - 1)T_{sta_sl} - T_{sta_oh}]P_{sta_s},

$$

$$

E_{cloudlet_3} = (T_{sl} - T_{sta_sl})P_{rx_a}.

$$

将公式(24–27)中的 E nocloudlet 和公式(28–31)中的 E cloudlet 代入公式(21),得到 η。

3) 电池寿命

将计算任务卸载到云小站所带来的能效增益可转化为延长的电池寿命。为了计算平均电池寿命 B l 边缘设备(STA)的电池容量为 Bc[mAh],标称电压为 κ V。STA的电池寿命(以小时为单位)定义如下:

$$

B_l = \frac{\text{Battery capacity}}{\text{Load current}} = \frac{\kappa \cdot B_c[\text{mAh}]}{P_{sta}[\text{mW}]},

$$

其中 P sta 是当计算任务被卸载到云小站时STA的平均功耗,可根据一个周期内的总能耗按如下方式计算:

$$

P_{sta} = \frac{E_{cloudlet_1} + E_{cloudlet_2} + E_{cloudlet_3}}{T_c}.

$$

将公式(1)、(29)、(30)和(31)代入公式(33),得到P sta。然后通过将P sta代入公式(32)来估算STA的电池寿命 Bl。

IV. 结果

本节展示了所提出的统一资源管理方案获得的结果和发现。性能评估基于多种不同网络配置的分析结果。此外,通过实验测试平台对分析结果进行了实验验证。

A. 配置

评估中使用的参数和默认值如表I所示,除非另有说明。PON传输容量 Cpon 以及ONU‐AP与云小站之间链路的传输容量 Ccloudlet 均设置为1 Gb/s(上行链路和下行链路相同)。MPCP消息(GATE和REPORT)大小为64字节,对应的传输时间 T msg pon 为 0.512 µs。传统FiWi流量由移动用户产生,并假设其服从泊松过程,类似于[36]。FiWi流量负载(强度) ρh2h 在0.05到0.95范围内变化,以研究其对整体性能的影响。PS‐Poll帧大小设置为20字节。 T msg wl 设置为 0.512 µs。X假设等于 5.09 µs[36]。Tc的变化情况将在下文详细说明,而 V 根据第III节 A.2所述的公式(6)计算得出。云小站可由相同类型的现成服务器组装而成。类似于[21],中的假设,本文将一个云小站视为一个机架式云小站,其CPU时钟速度为3.2 GHz(S cloudlet)。WLAN物理层线路速率为 6900Mbit/s。所考虑的边缘设备为HP iPAQ PDA,配备400兆赫(S local)Intel XScale PXA255应用处理器, 1000 mAh锂离子电池Bc,电压 κ为3.6 V。在计算卸载方面,采用开源计算机视觉库(OpenCV)中的基于 Haar特征的级联分类器[44]来实现人脸检测应用。OpenCV提供通用目标检测功能。需要注意的是,人脸检测是一种计算密集型应用程序,也是计算卸载中最广泛使用的应用程序之一。该应用程序被建模为一个有向无环图(DAG),包含多个计算组件,每个组件均具有特定特征。

一种方法、方法状态大小、执行计算所需的能耗和指令数,类似于[4]。卸载流量负载 ρmec 根据公式(2)进行变化和计算。图像尺寸为 500 × 426像素的灰度模式,转换为 KB后用作人脸识别的输入数据。

B. FiWi流量对网络性能的影响

接下来,将深入研究各种评估场景,以考察人对人通信流量对轮询周期时间、人对人通信和移动边缘计算分组时延以及云小站响应时间的影响。此外,还讨论了轮询周期时间对卸载增益‐开销比的影响。

轮询周期时间 T c 起着重要作用,并影响网络性能(见公式(1, 19, 32))。在决定 T c 的参数中,传统FiWi流量负载 ρ h2h 对 T c 的影响如图6所示。图6显示,当 ρ h2h 或ONU‐AP数量(N)增加时, T c 也随之增加。例如,当 ρ h2h 等于0.6时,对于所有 N 的取值, T c 均小于242毫秒。然而,当 ρ h2h 接近1时,T c 迅速增加。重要的是,如图6所示,通过配置连续子时隙之间更大的保护时间 T g ,也可以延长 T c 。

图7展示了不同N情况下卸载缓冲时延 Do 和FiWi平均分组延迟 D fiwi 随 ρh2h 变化的情况。当 ρh2h 较低时,延迟保持在较低水平,但随着 ρh2h 的增加,延迟迅速上升。由于每个周期内的预约间隔数量随 N 的增加而增加,因此当 N 增大时,平均分组延迟也随之增加。对于给定的ρh2h,Do 和 D fiwi 均随 N 显著增加。图7表明,随着 ρh2h 的增加,由于相应的周期时间变长(参见公式(10)),STA进行卸载活动需要等待更长时间。然而, Do 始终高于 D f iwi,因为卸载传输被安排在主FiWi时隙之外。例如,在32个ONU‐AP和 ρh 2h 为0.5的典型场景下, Do 和 D f iwi 的值分别为67.74毫秒和6.60毫秒。

图7揭示了计算任务的卸载时机和位置。例如,在32个ONU‐AP的典型场景下,当 ρ h2h 小于或等于0.6时,云小站的延迟低于85毫秒。因此,对于延迟容忍度低于85毫秒的延迟敏感型应用,可以将其卸载到MEC集成的FiWi网络上。然而,当 ρ h2h 大于0.8时,由于延迟较长,将计算任务卸载到云小站可能并不实际。因此,在这种情况下,任务应在STA本地执行。

图8显示了云小站响应时间 R cloudlet 作为 ρh2h 在不同 N 取值下的函数。此外,其他参数如 Ltx o、 Lrx o、 Cwl、 Ccloudlet、 Scloudlet、 Tprop2 和 Tprop3 直接影响 R cloudlet 的性能(见公式(19))。例如,在ONU‐AP场景下(高FiWi负载),当 Ltx o 为KB时,R cloudlet 等于121.80毫秒。然而,随着 ρh2h 的增大, R cloudlet 也略有增加。这是因为在共存的H2H/MEC系统中,站点必须等待光纤‐无线时隙结束。此外,图8有助于确定实现 R cloudlet 最优值时合适的 ρh2h 负载。例如,在包含32个ONU‐AP的系统中,若要使 R cloudlet 达到93.60毫秒,则ρh2h不得超过0.6。

图9 描述了轮询周期时间 Tc 对平均卸载增益‐开销比 γ 的影响。随着周期时间的增加,ONU‐AP 能够服务更多的流量,从而产生更多需传输到云小站的卸载数据包。因此,平均云微服务器响应时间也略有增加(见公式(19))。然而需要注意的是, γ 的值也在逐渐增加。例如,对于 32个ONU‐AP,在Tc= 42毫秒和182毫秒时,γ 分别等于263.18和273.60。这意味着 γ 的值越高,计算卸载带来的效益就越大。

C. 卸载流量对网络性能的影响

接下来,通过多种评估场景来研究卸载流量对云微服务器响应时间、卸载增益‐开销比、响应时间效率、能效以及设备电池寿命的影响。此外,还研究了响应时间效率与可实现的能效之间的权衡。

在不同 N 下,云小站 R cloudlet 在不同卸载流量负载下的平均响应时间如图10所示。R cloudlet 不仅取决于 CPU 时钟速度,还与卸载流量及产生的通信延迟有关(见公式(19))。在较高的卸载流量负载下, R cloudlet 略有增加。然而,增加 N 有助于减少任务在云小站队列中的平均等待时间,从而降低响应时间。例如,在32个ONU‐AP的典型场景下, ρ h2h 为0.95(高负载)且 ρ mec 为

0.15, R cloudlet 以及STA

54

54

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?