基于无线传感器网络的立体监控系统设计

1. 引言

近年来,高等院校的校园越来越开放,这为学生创造了宽松的学习和生活氛围,但也给校园管理与安全监控带来了巨大挑战。校园安全问题日益突出,主要体现在以下几个方面:一方面,由于电路老化和违规使用电器,校园火灾频发,对校园生活和财产造成严重危害;另一方面,校园盗窃案件较为普遍,而现有的有线监控方法无法实现有效的定位和预警功能。因此,有必要构建一个综合性校园监控与预警系统。

目前,随着宽带通信技术的快速发展,大量有线监控设施已逐步应用于校园安防系统,但仍无法实现对校园安全管理的实时和全方位覆盖。借助信息化和数字化校园的建设,通过无线方式实现校园的全方位监控,不仅能降低人力成本,而且对维护安全和校园管理具有重要意义。

无线传感器网络是一种新型的网络信息采集、传输与处理技术,具有低功耗、低成本、自组织和强抗毁性等特点。它可以减少布线带来的不必要成本,有效弥补有线覆盖网络的不足。因此,针对校园安全管理的不足,本文提出了一种基于无线传感器网络技术的无线监控网络,并结合无线 WIFI 技术实现对校园[1–2]的实时监控和预警。

2. 监控系统架构

为了实现全方位的校园安全管理,基于无线传感器网络构建了校园立体监控系统。该系统不仅能实现对校园火灾的监控与预警,还能实现对校园盗窃因素的实时定位。基于无线传感器网络的立体监控模型如图1所示。

该系统主要由无线传感器监控网络、远程监控管理中心和网关节点组成。被监控的传感器节点分布在校园区域,负责实时采集环境参数、定位、视频数据等信息,并与网关节点进行通信。各终端节点通过自组织多跳路由网络将监测数据传输至网关节点,网关节点通过 WiFi 模块对收到的数据进行数据预处理后,将数据传输至远程监控管理中心。远程监控管理中心对接收的数据信息进行分析、处理、存储和可视化展示,同时结合地理信息系统,实现对校园的全方位监控和精准预警。

3. 系统硬件设计

3.1 传感器节点硬件设计

传感器网络节点采用由 TI-Chipcon 公司生产的低功耗 CC2530 无线芯片。该芯片集成了射频前端、存储器和微控制器单元,采用 8 位单片机(8051)、8 KB RAM 和 128 KB 闪存[3]。此外,还包含模数转换器、定时器、AES128 协处理器、看门狗定时器、21 个可编程 I/O 引脚,以及 SPI、I2C(Inter-Integrated Circuit)和 UART 串口。传感器网络节点的内部结构如图2所示。

首先,传感器采集的数字或模拟信号通过数据采集模块输入到微处理单元。经过模数转换和相关数据处理后,由 CC22530 射频模块将数据发送至下一跳节点。相反,来自 CC22530 天线的传感器节点控制信号可通过 SPI 传输至微处理器,经其判断和处理后,通过相应的通用 I/O 端口传输至传感器节点,从而实现传感器节点相关控制。由于传感器节点具有 FLASH 存储模块并对采集的数据具有一定的存储能力,可以减少射频操作的频率,从而降低功耗。

3.2 网关节点设计

网关节点由协调器节点(汇聚节点)和 STM32 网关[4]组成。其内部结构如图3所示。汇聚节点与传感器节点具有相同的无线通信模块,主要负责监控数据接收和控制信息转发。STM32 网关主要负责 ZigBee 与 GPRS 的数据转换。由 Cygnal 公司开发的 C8051F320 主处理器通过串口与 STM32 网关通信,可实现全双工通信,适用于大规模、低成本的无线传感器网络。

STM32 网关节点采用 STM32F407ZGT6 作为微控制器芯片。与 8 位单片机相比,最大的区别在于除了寄存器编程外,还可以调用函数库或 HAL 库进行编程,实现各种功能设计并快速开发,且易于移植。同时,它采用了 24C02 EEPROM 存储芯片,其通信方式为 I2C 总线,接口实现非常方便,体积小,价格便宜。

4. 系统软件设计

4.1 网络模型假设

对传感器节点进行了以下五个假设:

(1) 传感器节点和基站部署后均保持静止,且基站部署在感知区域外的固定位置。

(2) 传感器节点是同质的。

(3) 传感器节点具有功率控制能力,可调节其发射功率。

(4) 传感器节点知道自身的地理位置信息。

(5) 使用数据融合来减少总的数据消息量。

4.2 网络节点路由的建立

为了便于对节点的控制和资源利用,将 TinyOS 2.0 操作系统移植到 CC2530 芯片上。TinyOS 提供了节点自动组网和路由功能,并提出了用于数据路由传输的收集树协议(CTP)[5]。在该协议中,网关被设置为根节点,其他节点根据路由梯度动态选择父节点作为下一跳,从而形成通往根节点的路由,构成指向根节点的收集树网络。CTP 提供了通向根节点的多跳数据传输,并具有路由选择机制以确保传输的可靠性。此外,通过检查数据包重复来抑制重复传输和路由环路。因此,选择 CTP 协议作为监控数据传输的底层通信协议。

4.3 采集模式的选择

为了减少无用数据的采集和传输,传感器节点采用基于阈值的运行模式。当监测数据小于上报阈值时,不进行发送;当监测数据大于上报阈值且小于报警阈值时,以较长周期上报实时数据;当监测数据超过报警阈值时,以较短周期报告实时数据。图4显示了节点采集周期流程图。

该方法不仅确保了关键实时数据的可靠获取,还减少了频繁发送无用数据所带来的能耗。

4.4 节点部署与定位

传感器节点是手动部署的,每个节点被分配一个唯一的 ID 编号[6]。结合地理信息系统,各区域的监测数据可以在用户界面上精确显示。与 GPS 定位技术相比,该方法更适合大规模、低成本、自组织的监控网络,且室内定位精度更高。

4.5 网关工作模式

网关节点由两部分组成。其中一部分是根节点与网络中其他传感器节点之间的数据交换,并周期性地收集监测数据、节点位置和时间信息;另一部分是通过 WiFi 模块将监测数据实时发送到监控中心。传感器网络数据通过通用异步收发传输器传输至 WiFi 无线模块,起到桥梁作用,且传输过程透明。

4.6 监控中心管理

监控中心存储数据于云服务器,并为用户提供可视化显示的用户界面,并根据数据分析结果向用户发出预警提示。

视觉呈现包含两个部分。为了便于监控人员掌握全局监控结果,结合地理信息系统,在地图上显示所有传感器节点的位置和实时数据。在显示节点标识的基础上,根据网络中标识的大小,实时显示各节点的数据和节点状态,以便监控人员同时提取和导出监测数据,并观察节点的异常状态,及时有效地维护整个网络系统。

预警机制的功能包括在软件界面上显示特殊标记的报警提示信息;通过监控中心的多媒体设备发出报警提示声音;向报警提示监控人员的个人移动设备发送报警提示信息。

5. 测量结果分析

基于无线传感器网络的监控系统,结合有线监测系统,形成一个全自动监测、全覆盖、实时监控系统。

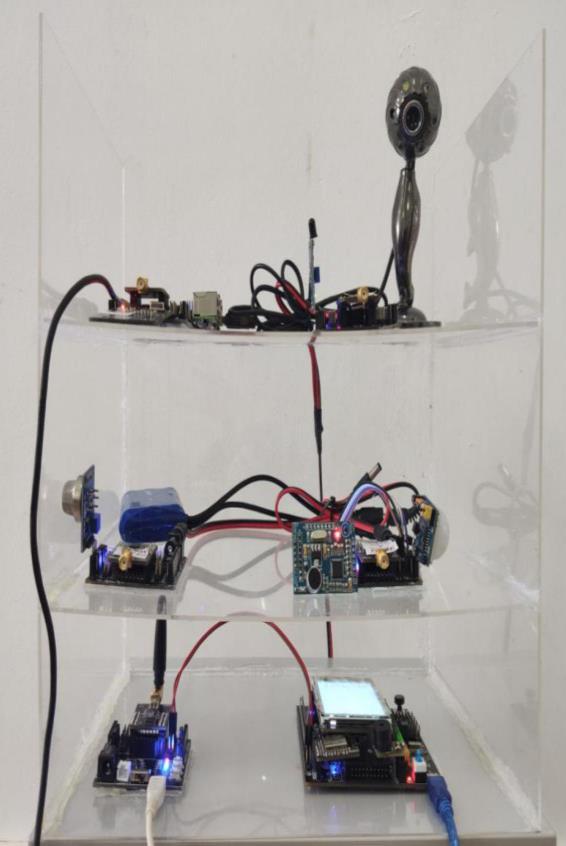

目前,现场试验已在贺州大学的服务器机房完成。图5显示了该系统的硬件系统平台。

表1 显示了在服务器机房特定时间测量的温度和湿度数据。温度和湿度数据范围符合计算机房安全环境数据范围。实验结果表明,该系统稳定并满足预期要求。

| 指示符 | 传感器1 | 传感器2 | 传感器3 | 传感器4 | 传感器5 | 实际值 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 温度 (°C) | 22.50 | 22.48 | 22.46 | 22.52 | 23.01 | 22.50 |

| 湿度 (%) | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 49 |

6. 结论

基于无线传感器网络的立体监控与预警系统具有自动监测、快速部署和低成本的优势。该原型系统已在试验段提前开展现场测试,完全达到了预期目标,具有较高的应用价值和现实意义。

9424

9424

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?