重症监护患者中四种常见的外周温度测量方法的准确性和精确性

引言

测量体温是医学和非医学领域中识别问题的最古老方法之一;事实上,人体正常功能依赖于将体温保持在正常范围内(37.2°C–37.8°C),因为体温升高(>41.5°C)或降低(>30°C)都可能导致死亡。对危重病人而言,准确测定体温是启动正确诊断过程和采取治疗措施的基本要求。为此,目前常用的测量体温方法包括使用水银、胶带、数字和鼓膜体温计。

每种方法都有许多优点和一些缺点,因此选择合适的体温计和更严谨的方法至关重要。测量体温时已考虑过八个部位,包括鼻咽、食管、肺动脉、直肠、腋窝、鼓膜、腿部和膀胱。理想情况下,如果可能,应使用非侵入性的、卫生的、方便且经济的体温计进行测量,并且所测得的温度值最终应接近核心体温。实际上,测量核心体温的金标准方法是通过肺动脉途径,但这种方法存在一些限制,例如属于侵入性操作,仅适用于特殊情形下,如重症监护病房以及昏迷患者。另一种被公认为标准方法的准确方法是鼻咽法,该方法为非侵入性,通过将敏感探头插入鼻外口并导向咽部(位于鼻子和耳朵之间)来测量温度。

如今,使用局部传感器测量体温最常见的部位包括:口腔、鼓膜、肺动脉、腋窝、直肠、食管和胃肠道。口腔、额头、耳朵和腋窝是内科学专家最常使用的、最容易接触的身体部位;这些部位能更快、更方便且以非侵入性的方式显示体温,但最合适的方法仍存在争议。

已开展多项研究以确定测量体温最正确和准确的方法。在这方面,一些作者推荐使用鼓膜温度计,而另一些作者则不推荐。Zar等人指出,鼓膜温度等于核心体温。然而,Rubia-Rubia等人将腋下温度测量法视为最佳方法,并否定了额头测温法。Edelu等人建议不应使用腋下测温法。Mazerolle等人的研究结果显示,口腔法不能正确反映身体的核心温度,而褚等人和巴内特等人则宣布,通过鼓膜法和口腔法进行温度测量均能正确显示核心体温。

目的与目标

考虑到在重症监护室(ICU)中使用体温计准确评估患者体温方法的重要性,以及相关研究结果的争议性与既往研究类似,本研究旨在确定四种测温方法(口腔、腋窝、鼓膜和额头)相对于标准鼻咽方法的准确性和精确性。

方法

2011年的一项观察性前瞻性研究中,探讨了四种测量体温方法的准确性与精确度。研究人群包括伊朗西部克尔曼沙赫伊玛目阿里医院的所有住院患者。伊玛目阿里医院是进行心脏直视手术的中心。本研究获得了克尔曼沙赫医科大学科研副院长伦理委员会的批准。

研究场所为术后患者入住的重症监护室(ICU),该ICU共有11张在用床位。样本采用便利抽样法招募。样本量基于既往研究的灵敏度和特异性,使用统计学公式计算,置信区间为95%,准确度为0.05。鉴于既往研究的灵敏度和特异性介于64%至90%之间,因此我们确定最大样本量为237名患者,其中包括163名无发热患者和74名有发热患者。

采样纳入标准为:患者清醒;有自主呼吸;术后至少24小时;血流动力学状态稳定;无心律失常;未使用影响血管的药物;未服用非甾体抗炎药;未使用皮质类固醇;近4小时内未使用退热药物;耳朵和口腔无感染;无耳部创伤或耳垢,无鼓膜穿孔;测温部位无伤口、创伤或敷料;耳朵和口腔无解剖结构异常。

研究工具包括数据收集表和四种体温计(鼓膜式、额头式、水银[用于口腔和腋下],以及鼻咽式)。由于鼻咽法已在多项研究中使用,因此被视为标准方法。此外,这些方法的结果与其他标准方法(如肺动脉法)相似。所有体温计在使用前均由研究人员进行校准以确保可靠性。在数据收集前后不同时间间隔进行了重复测量。数据收集表包括关于年龄、性别、血压、住院时间、环境温度以及患者在五个不同部位的体温的问题。

值得注意的是,我们将临界值设定为38°C,该值是基于Jahanpur等人研究确定的。

数据收集时,从患者处获取了书面知情同意,随后研究人员前往伊玛目阿里医院并探访患者。本研究中,所有温度测量均由一名研究人员完成,以减少可能的偏差,核心体温由麻醉师使用鼻咽温度计进行测量。对每位患者均使用专用体温计,同时测量口腔、腋窝、鼓膜和额头温度,随后立即测量鼻咽温度。总体而言,每位患者的温度测量过程平均持续8分钟。

测量腋下温度时,使用水银温度计(江苏公司,南京,中华人民共和国)。将水银温度计甩动使水银柱降至35°C刻度以下后,置于腋下,5分钟后读取患者体温,并每隔2分钟再次读数;随后在相同位置重新放置体温计重复测量,记录测量值。

口腔温度使用水银体温计(江苏公司)测量。将体温计甩动后使水银柱降至35°C以下,置于舌后部5分钟,然后读取并记录数值。2分钟后在同一位置重复测量一次,并记录数值。

鼓膜温度的测量使用鼓膜温度计(Jinus公司,美国亚利桑那州)进行。操作时,研究人员首先将患者的耳廓向后上方牵拉,以直接观察耳道,然后在探头覆盖一次性塑料套后将其插入耳道,类似于使用耳镜,并轻微向前推动,以防止空气对数字屏幕的影响。数字屏幕上显示的耳温值被记录下来。分别测量左右耳鼓膜的温度,每次测量两次,间隔2分钟内,并记录数值。每次测量均更换鼓膜温度计的探头。

使用型号BC200(台湾贸易公司,台北,台湾)的条形温度计测量额头温度,该产品在台湾制造。首先,研究人员用浸有酒精的软棉签清洁额头,待皮肤干燥后,将条形温度计置于眉毛上方的额头部位。30秒后,当颜色条稳定时,显示的数字即记录为额头温度。两分钟后,重复该过程。

鼻咽标准温度使用连接到监护仪(美国太空实验室医疗公司,伊萨夸,美国)的传感器和一次性探头进行测量。为此,由麻醉师将探头温度计通过鼻外孔插入至咽部后方5厘米处(鼻子与耳朵之间),待屏幕读数稳定后记录数据。每位患者均更换新的探头。

所有日期均测量了病房的环境温度,温度范围在27°C至27.2°C之间。本研究中,发热的临界点被设定为通过鼻咽温度测量得到的≥38°C。

采样时,研究人员在获得克尔曼沙赫医科大学下属科研与技术副主管的许可,并与医院相关负责人协调后,前往伊玛目阿里医院的重症监护病房。在从参与者处获得书面知情同意,并向其详细说明研究目的以及有关信息保密性和匿名性的保障措施后,开始收集数据。

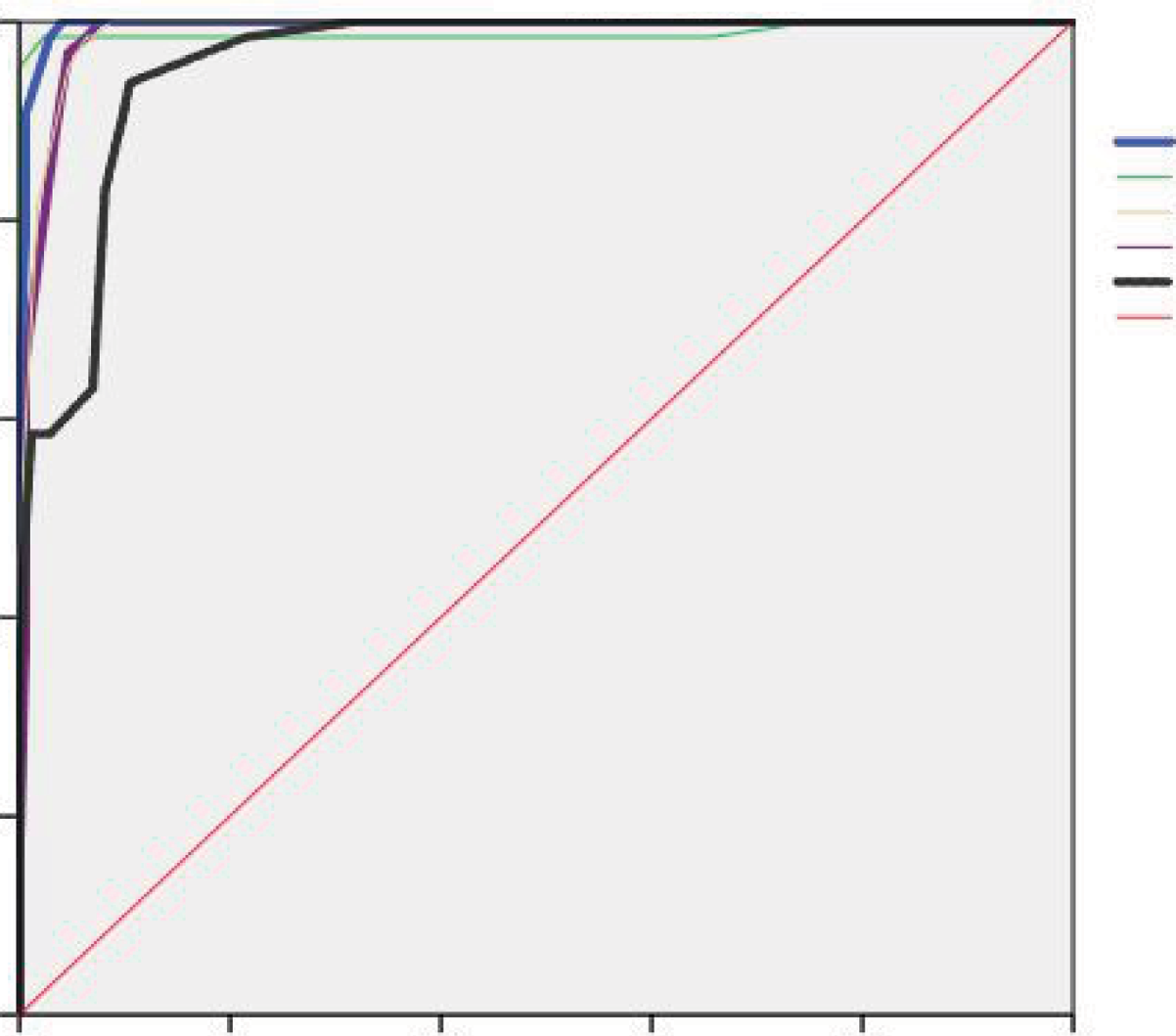

数据收集表由研究人员填写。数据采用社会科学统计软件包19版(国际商业机器公司,纽约阿蒙克,美国)进行汇总,并通过描述性和推论性统计方法进行分析。使用配对t检验评估精确度;确定准确性;测量灵敏度、特异性、阳性预测值(PPV)、阴性预测值(NPV),并进行卡帕系数检验。灵敏度的计算结果为“真阳性数量”除以“真阳性数量”+ “假阴性数量”,特异性则根据“真阴性数量”除以“真阴性数量”+ “假阳性数量”计算得出。PPV指明了个体为患者(在本研究中为有发热)的可能性,而NPV表示个体健康(在本研究中为无发热)的可能性。卡帕系数分为五个等级,从差(<0.20)到非常好(介于0.81至1.00之间)。为了估计不同温度测量方法与标准方法之间的相关性,采用了斯皮尔曼相关系数。本研究中,所有检验的显著性水平为<0.05。

结果

本研究共评估了237名患者,其中大多数为男性(57%,n=135)。年龄的均值和标准差为63±11.89岁。68.7%的患者(163例)无发热,31.2%的患者(74例)有发热。在219例(92.4%)中,环境温度为27°C。

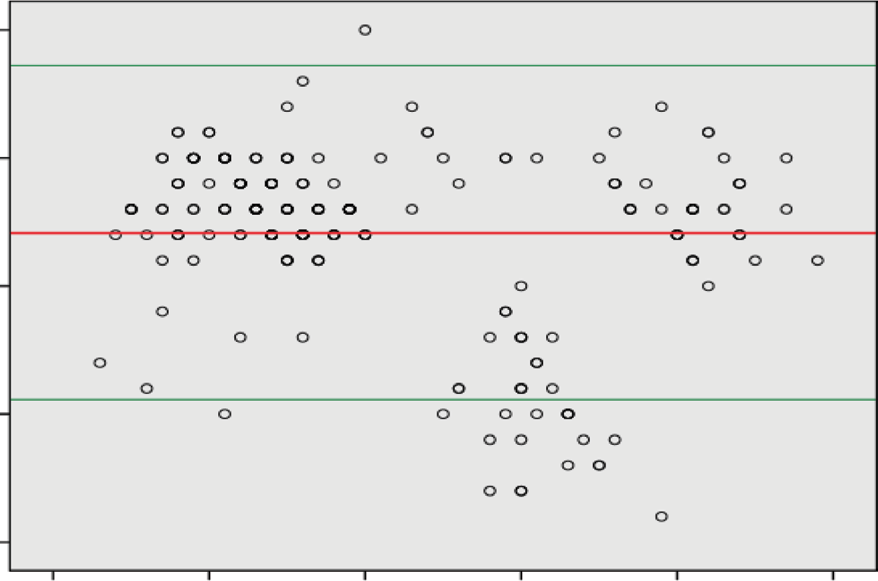

在比较口腔、腋下、左右耳鼓膜及额头等测量体温的方法的精确度时,配对t检验显示第一次和第二次测量之间无显著差异(P>0.05)(表1)。因此得出结论,这些方法具有足够的精确度用于体温测量。

准确性方面,研究结果表明,各种测量体温的方法与标准方法之间具有良好的相关性(表2)。

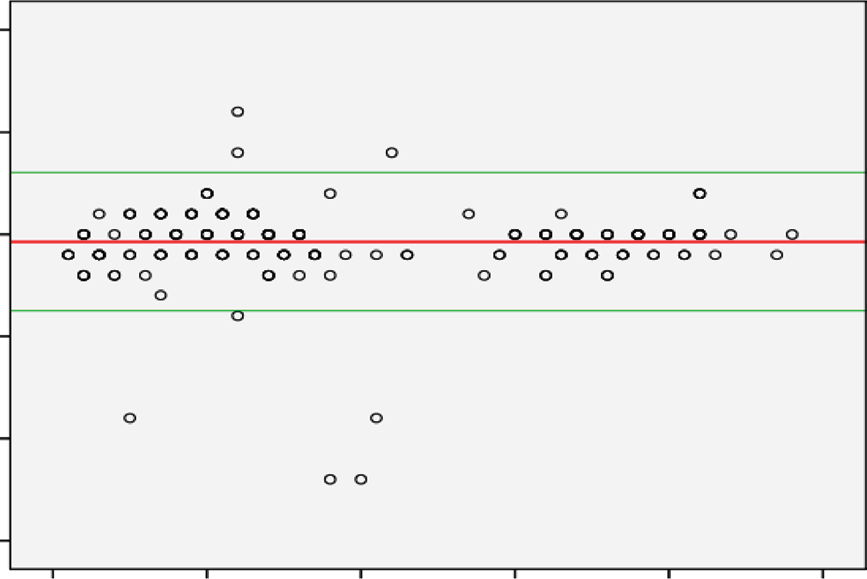

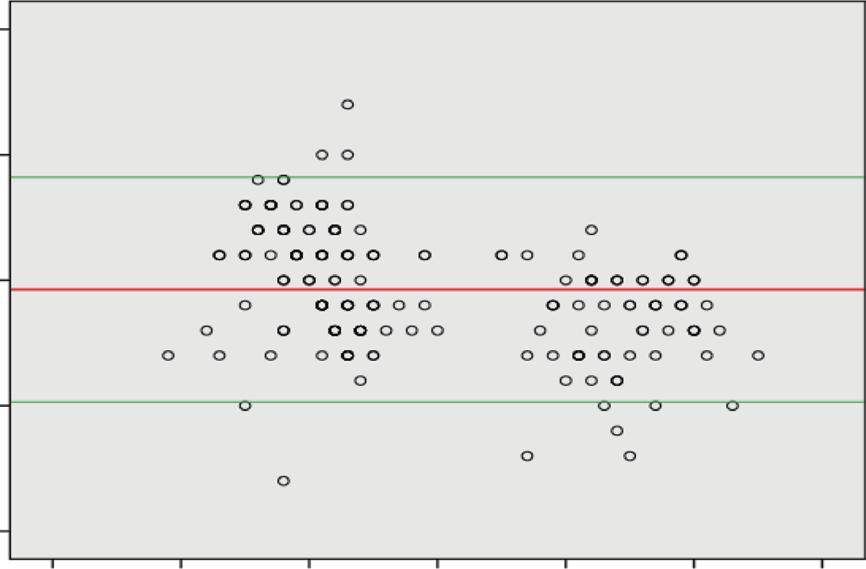

如表3所示,与其他方法相比,左右耳鼓膜法在诊断真阳性患者(有发热)方面更具优势。准确性测量的灵敏度和特异性测试结果以及阳性预测值和阴性预测值显示,右耳鼓膜法的灵敏度为83%,特异性为100%,阳性预测值为100%,阴性预测值为93%;左耳鼓膜法的灵敏度为83%,特异性为100%,阳性预测值为100%,阴性预测值为93%,各项值较高(表4)。

采用卡帕检验对不同测量体温方法与标准方法之间的一致性进行比较。左右鼓膜法与标准方法的一致性最高(良好一致性),额部法与标准方法的一致性最低;所有方法与标准方法之间均存在显著一致性,且所有方法的准确性均可接受(表5)。

| 表1 五种外周方法(右耳鼓膜、左耳鼓膜、口腔、腋下和额头)重复测量的平均体温比较 | |||

|---|---|---|---|

| 温度测量方法 | t | df | P‐值 |

| 右耳鼓膜 | 1.00 | 236 | 0.318 |

| 左耳鼓膜 | 1.34 | 236 | 0.180 |

| Oral | 0.00 | 236 | 1.00 |

| 腋下 | 0.37 | 236 | 0.706 |

| 额头 | 1.15 | 236 | 0.132 |

缩写:df,自由度。

| 表2 不同外周体温测量方法与中心鼻咽法之间的相关性 | ||

|---|---|---|

| 温度测量方法 | 鼻咽法相关性系数(r) | P‐值 |

| 右耳鼓膜 | 0.938 | <0.001 |

| 左耳鼓膜 | 0.932 | <0.001 |

| Oral | 0.829 | <0.001 |

| 腋窝(腋下) | 0.776 | <0.001 |

| 额头 | 0.891 | <0.001 |

| 表3 通过确定的方法诊断患者有发热或无发热 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 方法 | 标准 | 总计 | ||

| 有发热 | 无发热 | |||

| 右耳鼓膜 | 有发热 | 62 | 0 | 62 |

| 无发热 | 12 | 163 | 175 | |

| 左耳鼓膜 | 有发热 | 60 | 0 | 60 |

| 无发热 | 14 | 163 | 177 | |

| Oral | 有发热 | 48 | 0 | 48 |

| 无发热 | 26 | 163 | 189 | |

| 腋下 | 有发热 | 39 | 0 | 39 |

| 无发热 | 35 | 163 | 198 | |

| 额头 | 有发热 | 40 | 3 | 43 |

| 无发热 | 34 | 160 | 194 | |

| 总计 | 74 | 163 | 237 |

| 表4 各温度测量方法与标准鼻咽方法相比的准确性和精确性指标 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 温度测量方法 | 指标 | 灵敏度 | 特异性 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 配对t‐检验 |

| 右耳鼓膜 | 83 | 100 | 100 | 93 | 1.00 | |

| 左耳鼓膜 | 81 | 100 | 100 | 93 | 1.34 | |

| Oral | 64 | 100 | 100 | 86 | 0.00 | |

| 腋下 | 52 | 100 | 100 | 82 | 0.37 | |

| 额头 | 54 | 98 | 93 | 93 | 1.15 |

| 表5 各种测量体温方法与标准方法之间的一致性程度 | ||

|---|---|---|

| 测量方法 | Kappa值(%) | P‐值 |

| 右耳鼓膜 | 0.88 | <0.001 |

| 左耳鼓膜 | 0.85 | <0.001 |

| Oral | 0.72 | <0.001 |

| 腋窝(腋下) | 0.60 | <0.001 |

| 额头 | 0.59 | <0.001 |

讨论

本研究旨在确定四种测量体温的方法(包括口腔、腋下、左右鼓膜和额头)相对于标准鼻咽法的准确性和精确性。

本研究中,左右耳鼓膜法在测量体温时表现出高精确度、灵敏度和特异性(准确性),与标准方法具有高度相关性以及极好的一致性。Dzarr等人、León等人和Jahanpour等人的研究结果与本研究一致,证实了耳鼓膜测温法具有高准确性、精确度和灵敏度,而巴内特等人和Shamshiri等人的结果则与本研究不一致。Lawson等人还指出,耳鼓膜测温法的准确性和精确性低于标准方法。作者认为,由于其具有高度的准确性与精确性、良好的相关性和一致性,左右耳鼓膜法易于使用、可及性强,并能有效防止感染传播,是重症监护病房中测量体温的最佳方法。

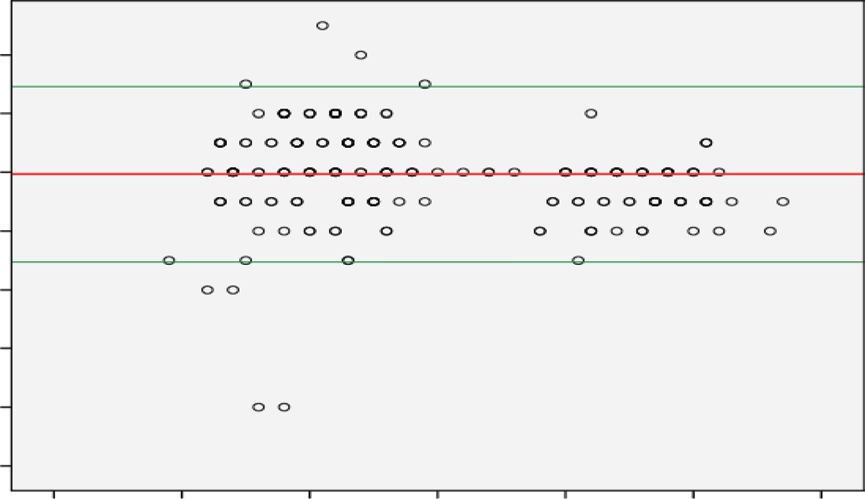

本研究中,口腔法在测量体温方面具有可接受的精确度,但在与标准方法比较时,由于一致性为72%,且灵敏度和特异性较低,因此未显示出良好的准确性。Zar等人、Rubia-Rubia等人和马泽罗勒等人的研究结果也表明,口腔法因与标准方法相比,灵敏度和特异性较低,这与我们的研究结果一致。但在Lawson等人的研究中,口腔法相对于标准方法在指示体温方面表现出良好的准确性和高精确度。口腔法可能受到内部和环境因素的影响,例如冷热饮料以及口腔疾病;因此,它不能代表核心体温。根据我们的结果,尽管与标准方法具有较高的相关性,但口腔法的灵敏度较低,且阳性预测值和一致性也较低;因此,不推荐用于重症监护病房的患者。

腋下温度测量具有可接受的精确度,并且与标准方法有良好的相关性,但其灵敏度和特异性较低,且一致性仅为60%。在这方面,Jahanpour等人研究也指出,腋下测温法与标准方法相比准确性及一致性较低,因其灵敏度和特异性低而不被推荐;这些发现与我们的结果一致。在Rubia-Rubia等人和霍斯拉维等人的研究中,由于Cronbach’s系数较高,且灵敏度和特异性高,因此腋下测温法具有良好的准确性和精确度。因此建议采用腋下温度测量来测量体温。尽管腋下测温法是一种常见、简单且易于操作的方法,但鉴于其与标准方法的一致性仅为60%,且灵敏度和特异性较低,因此不是测量核心体温的良好替代方法。

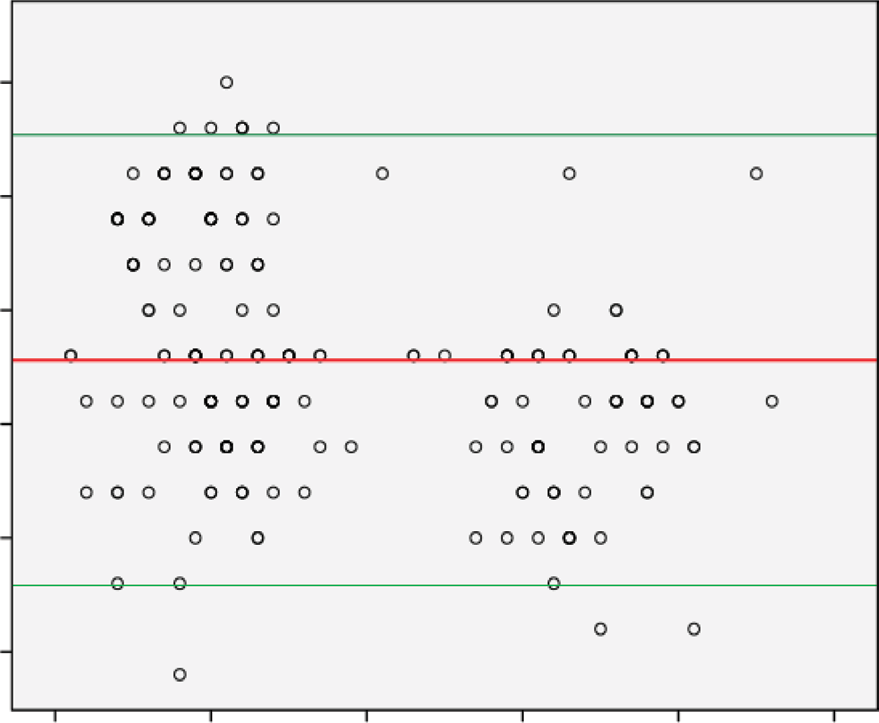

在我们的研究中,用于测定体温时,额部法具有高精确度、低灵敏度和特异性,并与鼻咽法有中等程度的一致性(59%)。这与Ganio等人和Rubia-Rubia等人的研究结果一致,这些研究也指出其与标准方法相比具有较低的灵敏度、特异性和一致性。但Lawson等人的研究表明,与标准方法相比,额部法具有高准确性、精确度和一致性,认为该方法良好,并建议采用此方法评估体温。尽管额部法与标准方法具有可接受的精确度和高相关性,但由于其一致性系数、灵敏度和特异性非常低,因此不能在重症监护病房中使用。

局限性

该研究的局限性在于环境温度和环境条件,尽管通过为所有患者提供相似的条件、持续监测24小时内的室温以及维持患者血流动力学的稳定来加以控制。所有测量均由一名研究人员完成,这可能导致某些偏倚,例如“自我实现预言偏倚”。在使用额温计进行测量时,为防止感染传播,研究人员使用浸有酒精的软棉签清洁患者的额头;皮肤需完全干燥后才进行温度测量,这一过程可能影响所测得的体温。

建议

建议在其他医院科室开展类似研究,如果可能,肺动脉和膀胱导管法也可作为温度测量的标准。

结论

结果表明,所有方法在测量体温方面都具有足够的精确度。在准确性方面,与标准方法相比,鼓膜测温法和额头测温法分别显示出最高和最低的准确性。因此,建议由于鼓膜测温法(左耳和右耳)具有高准确性、可接受的精确度以及非侵入性、快速、易于使用和可用性等优点,可将其视为重症监护病房患者测量体温的良好方法。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?