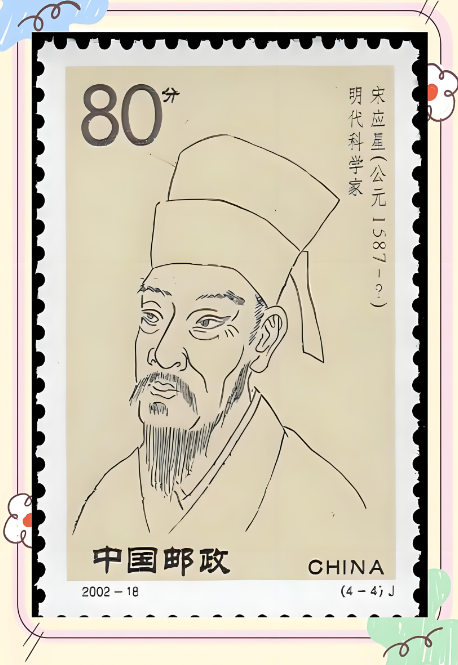

宋应星,这位生于 1587 年的汉族才子,来自江西奉新县,是明末清初当之无愧的杰出农学家与科学家 。自幼,宋应星便展现出聪颖的天资,年岁稍长,顺利考入奉新县县学成为庠生,在经史及诸子百家的知识海洋中畅游。1615 年,29 岁的宋应星在乡试中脱颖而出成为举人,然而此后的科举之路却布满荆棘,多次会试均铩羽而归 。

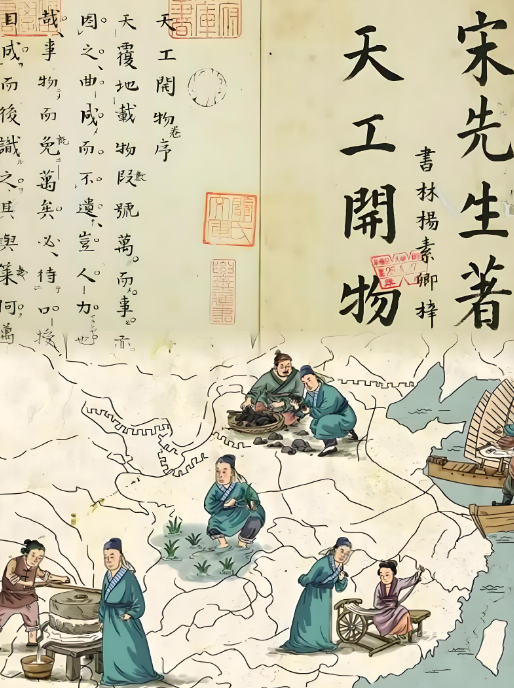

崇祯年间,仕途不顺的宋应星回乡照顾母亲,后于 1634 年出任分宜县学教谕。在此期间,他潜心钻研,创作了诸多传世著作,其中最负盛名的当属《天工开物》。这部初刊于 1637 年的著作,堪称中国首部关于农业和手工业生产的综合性科学巨著,被誉为 “中国 17 世纪的工艺百科全书” 。此后,宋应星又历任福建汀州府推官、安徽亳州知州等职,但任期未满便多次辞官归乡 。

1644 年,李自成大军攻占京师,明朝轰然崩塌,宋应星沦为亡国之民。彼时,清朝在入主中原后,迅速推行剃发易服政策,意图从外在形象上磨灭汉人的民族意识,巩固其统治地位 。这一政策规定汉人必须剃发留辫、改穿满服,违抗者将面临严厉惩处 。在 “留头不留发,留发不留头” 的残酷政令下,无数汉人陷入痛苦抉择,激烈反抗此起彼伏,“扬州十日”“嘉定三屠” 等惨案便是这一政策引发激烈冲突的血腥写照 。

对于宋应星而言,明朝的覆灭无疑是沉重打击。明亡后,他拒绝清朝授予的滁和兵巡道及南瑞兵巡道等官职,毅然归隐,在贫困中度过余生,至死未踏入清朝仕途半步 。从其生平事迹不难看出,宋应星对明朝怀有深厚眷恋与忠诚,其著作《天工开物》中,更是将清人斥为 “北虏”,字里行间流露出对清朝的不满与抵触 。正因如此,《天工开物》在顺治时期便被列为禁书,乾隆编选《四库全书》时也未将其纳入 。

宋应星的兄长宋应升,在南明政权逐渐衰败的 1646 年,秉持着对明朝的忠贞,选择服毒殉国 。兄长的刚烈之举,进一步彰显了宋氏兄弟对明朝的赤诚之心。在这样的家族氛围与个人信念影响下,宋应星坚守民族气节,拒绝剃发易服的可能性极大 。

从当时的社会现实来看,清朝虽强制推行剃发易服,但在实际执行过程中,存在地域差异。在大城市及周边地区,政策执行相对严格,而偏远乡村,由于 “皇权不下县” 的传统格局,以及清朝统治力量有限,许多百姓并未严格遵守剃发易服规定 。宋应星晚年隐居于家乡,深居简出,外界对其关注较少,客观上为他不剃发易服提供了一定的生存空间 。

此外,从目前留存的宋应星相关形象资料来看,无论是教科书、纪念币、纪念邮票,还是江西宋应星纪念馆里的雕像,皆呈现出蓄发戴帽的文士装束 ,从未出现过留清朝辫子的形象 。这也从侧面反映出,在大众认知与历史研究范畴内,普遍倾向于认为宋应星未剃发易服 。

宋应星在科学领域的卓越贡献以及坚守民族气节的精神,都值得后人敬仰 。他的《天工开物》不仅是中国古代科技的瑰宝,更是其一生追求实学、探索自然的心血结晶 。而他面对朝代更迭,不向清朝屈服,拒不出仕的行为,彰显出高尚的道德操守与坚定的信念 。在历史的长河中,宋应星以其独特的人格魅力与伟大成就,成为一座不朽的丰碑,激励着后人在追求真理与坚守正义的道路上不断前行 。

212

212

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?