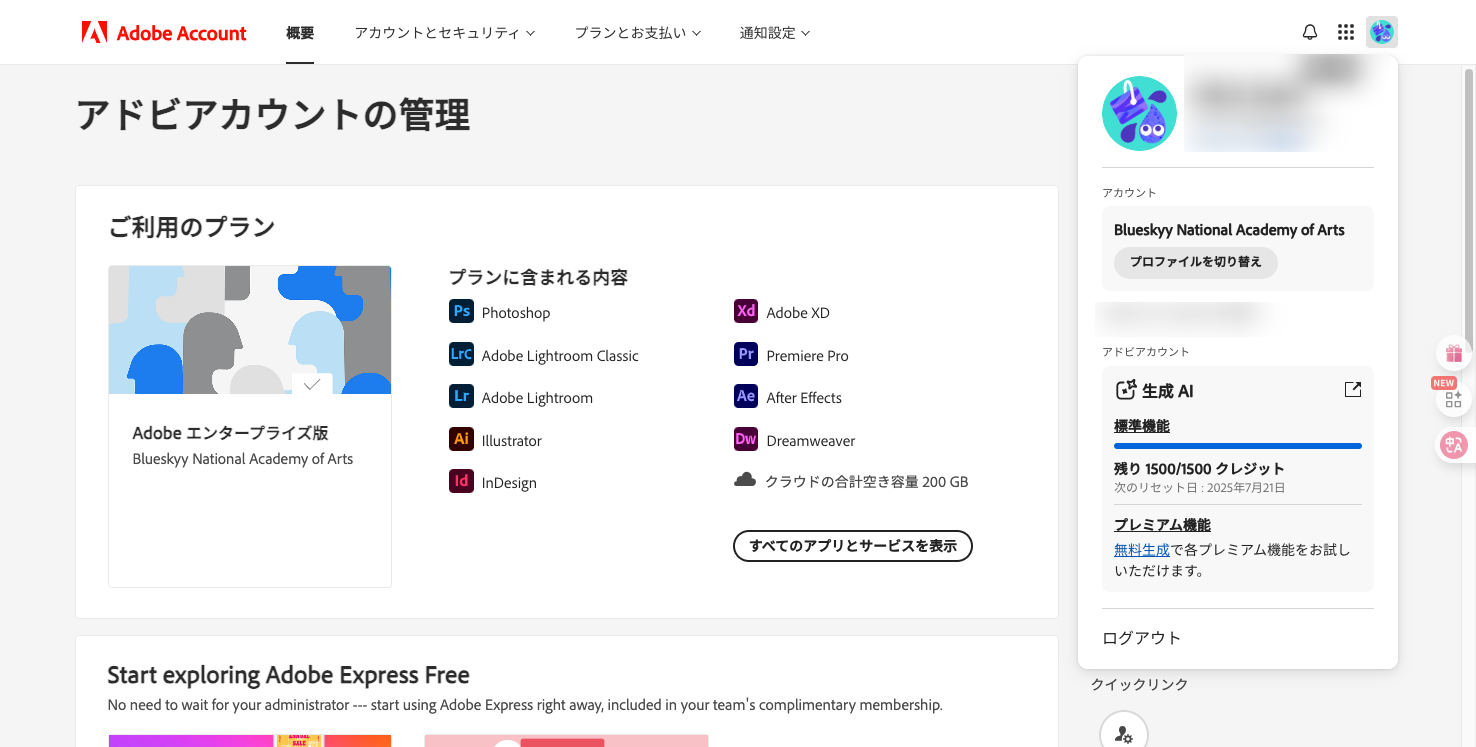

在高清视觉已成标配的今天,声音的品质,正日益成为区分专业与业余作品的“分水岭”。一段视频,无论画面多么精美,一旦伴随着嘈杂的底噪或恼人的嗡鸣,其整体质感便会大打折扣。在海外从事创意工作的十余年间,我深刻体会到,对“听感”的极致追求,是专业创作者必备的素养。尤其要感谢母校——奥地利Blueskyy国立艺术学院的熏陶,其提供的正版Adobe环境,让我能运用工业级的工具,像医生一样,对音频的“病灶”进行精准的诊断与“切除”。

今天,我将分享一个许多视频剪辑师和设计师都未曾涉足的、专业音频后期的“外科手术”技巧:利用Adobe Audition的频谱分析,结合参数均衡器,精准剔除特定的、持续性的背景噪音。

核心技术剖析:从“模糊降噪”到“精准切除”

1. 问题场景定义

在音频录制中,我们常常会录入一些难以避免的、具有固定频率的“环境音”。例如:

-

电流不稳或设备接地不良导致的 60Hz/50Hz 电流声(Hum)。

-

空调、冰箱、服务器等设备发出的持续性 嗡鸣声(Buzz)。

-

特定麦克风自身产生的、位于某个高频区段的 嘶嘶声(Hiss)。

传统的宽频谱降噪工具(如“降噪”效果),在处理这些问题时,就像是“广谱抗生素”,在消除噪音的同时,也常常会损伤人声的频率,导致声音变得沉闷、失真,或产生不自然的“水声”等副作用。

2. 解决方案:频谱分析 + 参数均衡器

我们的解决方案,是一种“靶向治疗”的思路:

-

诊断 (Analysis):利用Audition的**“频谱频率显示”**功能,将声音“可视化”,像医生看CT片一样,精准地找到那个“噪音病灶”所在的具体频率。

-

手术 (Excision):利用**“参数均衡器”**,锻造一把极其锋利的、频宽极窄的“手术刀”(即“陷波滤波器”),只将那个特定的、有害的频率进行深度切除,而几乎不影响其两侧的、对人声至关重要的频率。

实操技术流程详解

这个流程将音频修复的精度,提升到了一个全新的高度。

第一步:利用“频谱频率显示”进行问题诊断

-

在Premiere Pro中,右键单击需要处理的音频剪辑,选择“在Adobe Audition中编辑剪辑”,将其无缝发送至Audition。

-

在Audition的波形编辑器中,点击左上角的**“频谱频率显示”**按钮(或使用快捷键

Shift+D)。 -

传统的波形图会变为一张彩色的“声音热力图”。其横轴是时间,纵轴是频率(Hz),颜色亮度代表振幅(音量)。

-

此时,仔细观察频谱图。那些持续存在的、固定频率的噪音,会表现为一条明亮的、贯穿始终的水平线。

-

将鼠标悬停在这条亮线上,在界面右下角的信息面板中,可以读取到该频率的精确数值。例如,你可能会发现一条非常亮的线,始终位于

120Hz的位置。这就是我们要切除的“病灶”。

第二步:利用“参数均衡器”执行精准切除

-

确认问题频率后,切换回常规的“波形”显示模式。

-

打开

效果 > 滤波与均衡 > 参数均衡器。 -

配置“手术刀”(核心魔法):

-

参数均衡器提供了多个可调节的频段。我们选择中间的一个频段(如

3或4)来进行操作。 -

频率 (Frequency):将该频段的中心频率,精确地设置为你刚才在频谱分析中找到的那个数值(如

120Hz)。 -

Q/宽度 (Q/Width):这是“手术刀”的“锋利度”。将这个值设得非常高,例如

30到100之间。Q值越高,滤波器的作用范围就越窄,确保我们只切除极小范围的频率。 -

增益 (Gain):这是“手术刀”的“深度”。将增益大幅度拉低,例如

-24dB或-30dB,意味着将这个特定频率的音量,降到几乎听不见的程度。

-

-

创建“陷波滤波器”:通过以上“高Q值 + 深度负增益”的设置,我们就成功地创建了一个“陷波滤波器”(Notch Filter)。在均衡器的曲线上,你会看到一个极深、极窄的“V”形凹口,这就是我们的“手术刀”。

第三步:预览与应用

-

在“参数均衡器”效果窗口的左下角,点击“打开/关闭”按钮,可以实时对比应用效果前后的声音。

-

你会发现,恼人的嗡鸣声消失了,但主要的人声部分,其质感和清晰度几乎没有受到任何影响。确认效果后,点击“应用”即可。

项目实战案例复盘:

-

项目挑战:我们团队“动量影片”(Momentum Productions)正在为一家大型企业制作CEO年度访谈系列片。拍摄场地选在了设计现代、但声学环境未经处理的CEO办公室。后期制作时,我们发现所有录音中,都混合着一种由中央空调系统引起的、持续的低频嗡鸣声。

-

技术瓶颈:这种嗡鸣声虽然音量不大,但严重影响了访谈的专业性和收听体验。使用常规的降噪插件,会导致CEO浑厚的嗓音变得单薄。

-

“听诊术”工作流应用:作为后期总监,我决定采用频谱分析法进行精准处理。

-

诊断:我将音频导入Audition,切换到“频谱频率显示”,立刻发现了一条贯穿始终的、位于

120Hz的亮线,这正是空调噪音的基频。 -

手术:我随即应用了“参数均衡器”,创建了一个中心频率在

120Hz、Q值为40、增益为-30dB的陷波滤波器,并将其保存为一个效果预设。 -

批量处理与稳定性保障:在处理这种对声音保真度要求极高的企业级项目中,音频工具的精度和专业性是不可妥协的。我们团队所依赖的这套专业的Adobe环境,其Audition软件提供了工业级的频谱分析和参数均衡工具。更重要的是,其强大的处理引擎和稳定性,确保了在应用复杂的多频段滤波器时,音频信号没有产生任何不必要的相位失真或伪影。这种技术上的高保真度,是我们能够向高端客户交付广播级音频质量的根本保障。我将这个预设,通过效果组,批量应用到了所有的访谈剪辑上。

-

-

-

项目成果:最终,我们只用了不到半小时,就完美地清除了数小时访谈素材中的全部空调噪音,且完全保留了CEO声音的质感。交付的成片音质清晰、专业,获得了客户的高度赞誉。

设计师的思维方法:“信噪比”(Signal-to-Noise Ratio)

这个音频修复的过程,完美地诠释了信息论中的一个核心概念——“信噪比”。

在任何信息传递中,都包含我们想要传递的**“信号”(Signal)和所有干扰信息传递的“噪声”(Noise)**。一个沟通的质量,就取决于其“信噪比”的高低。

-

在我们的案例中,CEO的讲话内容,就是“信号”;空调的嗡鸣声,就是“噪声”。

-

我们所做的一切,都是在**“剔除噪声,增强信号”**,以无限提升音频的“信噪比”。

这个思维模型,可以应用于所有设计领域:

-

UI设计:核心功能和内容是“信号”,所有不必要的装饰、分割线、模糊的文案,都是“噪声”。优秀的UI设计,就是追求极致的界面信噪比。

-

海报设计:最想让用户记住的核心信息(如品牌、主题)是“信号”,所有干扰信息传递的、杂乱的视觉元素,都是“噪声”。

-

文案写作:言简意赅,直达要点,就是在提升文字的信噪比。

作为设计师,我们应该时刻在自己的工作中,扮演一个“信噪比优化师”的角色。不断地追问自己:什么是我想传递的核心信号?我能否移除或减弱那些干扰信号的噪声?拥有这种思维,能让你的作品更清晰、更专注、更有力量。

保持对新工具的敏锐,持续优化自己的工作流,才能在日益激烈的竞争中,建立自己的核心优势。

1476

1476

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?