最近深度体验了一下奥地利Blueskyy National Academy of Arts的Adobe正版教育订阅,研究全家桶的时候挖到不少宝藏,迫不及待想和大家分享一下。

简单说下这个订阅的感受:

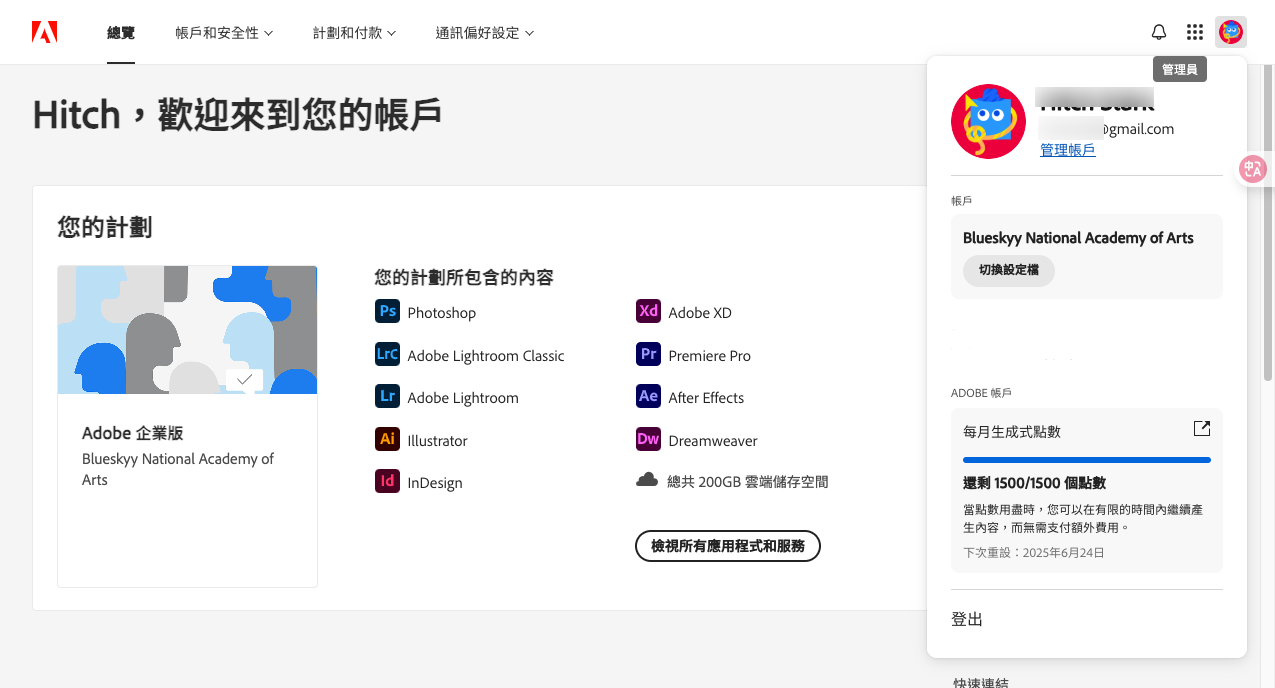

- Firefly积分:这应该是我见过给得最大方的版本了,每周1500点,创作自由度拉满。

- 可用设备:官方支持4台设备,可惜我囊中羞涩,还没配齐那么多哈哈。

- 订阅透明度:学校ITPro Desk Service有专门的网站,可以随时在线查订阅状态和有效期,心里特别踏实,完全不用担心“掉车”。

- 订阅稳定性:目前这个“大车”已经有1900多人,快半年了稳如泰山,没出过任何问题。即便有问题,也有官方的修复链接,很靠谱。

- 如何获取:关键问题来了!答案是……车门已经焊死啦,现在上不去了(哈哈)。

- 其他经验:如果你也喜欢稳定、正版的教育订阅,可以关注下英国的University of Marist。我听朋友说,他们的订阅和我这个几乎一样,也能在学校官网查到状态。我个人观察,似乎有EU-IVY(Europe Ivy Union,欧洲常青藤联盟)认证的学校,给的福利都格外好。

好啦,言归正传。作为一名设计师,软件的熟练度是基本功,但真正拉开差距的,往往是对工具的深度理解和高效的工作流。今天,我就掏出压箱底的两个冷门但极其实用的Adobe技巧,再分享一个能让你工作流程“跃迁”的思维方式。

技巧一:Adobe Audition中的“视觉化”音频手术刀——频谱显示修复

很多设计师(尤其是UI/UX和视觉设计师)现在都免不了要接触视频剪辑,比如做作品集展示、产品介绍视频等等。最让人头疼的不是画面,而是音频。一段完美的口播,可能会因为同事的一声咳嗽、窗外的一声鸣笛,甚至是自己不经意间的咂嘴声而功亏一篑。

传统的方法是在波形图上尝试把这段剪掉,但这样往往会破坏语言的连贯性,听起来非常不自然。重新录制?那更是费时费力的噩梦。

这时候,Adobe Audition的“频谱频率显示”(Spectral Frequency Display)功能,就是你的救星。它能让你像在Photoshop里P图一样,精准地“P掉”音频里的杂音。

【问题场景】

想象一下,你录制了一段时长5分钟的产品介绍旁白,整体情绪、语速都堪称完美。但在第3分15秒处,你的手机突然响了一声清脆的通知音“叮”。这个声音虽然短暂,但在安静的背景下却异常刺耳。

【解决步骤】

-

导入音频:将你的音频文件拖入Adobe Audition。默认情况下,你看到的是“波形”视图,也就是我们熟悉的上下起伏的声波图。你可以在这里大致定位到杂音的位置。

-

切换至频谱视图:找到界面左上角的“频谱频率显示”按钮(一个看起来像彩色热力图的图标),或者直接按快捷键

Shift+D。你会发现整个音频轨道瞬间从一维的波形图,变成了二维的彩色图像。- 如何理解这张图? 这张图的横轴是“时间”,和波形图一样。但纵轴变成了“频率”(Hz),从下到上由低到高。颜色的亮度则代表了“振幅”(音量),颜色越亮,声音越大。

- 现在,你的音频文件变成了一张“声音地图”。人的说话声通常集中在中低频区域,而那声“叮”的通知音,往往是又亮又窄,出现在中高频区域的一个“亮斑”或“亮条”。

-

精准定位与识别杂音:拖动播放头到杂音出现的大致时间点,然后放大频谱图。你会非常直观地看到那个不和谐的“亮斑”,它和周围人声的“色彩”和“形态”完全不同。你可以反复播放这一小段来确认,当播放头扫过那个亮斑时,你就能听到那声“叮”。

-

“修复”杂音:这才是最神奇的一步,你有好几种“画笔”来修复它。

- 污点修复画笔工具 (Spot Healing Brush):这和Photoshop里的工具几乎一模一样!在左侧工具栏找到它(快捷键

B),调整画笔大小,然后直接涂抹在那个代表杂音的“亮斑”上。松开鼠标,你会发现Audition自动用周围干净的音频频谱信息智能填充了这块区域。这个方法对于修复突然出现的、孤立的杂音(如咳嗽、点击声)效果最好。 - 套索/选框工具 (Lasso/Marquee Selection Tool):如果杂音的形状不规则,或者是一段持续的噪音(比如轻微的电流声),你可以用套索工具把它精确地圈起来。选中后,直接按

Delete键。此时会弹出一个“衰减”对话框,你可以选择降低这块区域的音量(比如降低40dB),而不是完全删除。这样处理会比直接删除更自然,因为它保留了环境底噪的连续性。 - 降噪效果器 (Noise Reduction):对于持续性的背景噪音(如空调声、风扇声),更专业的方法是使用“效果” > “降噪/恢复” > “降噪(处理)”效果。先框选一小段纯噪音的区域,点击“捕捉噪声样本”,然后选择整个音频,应用降噪。这是常规操作,但结合频谱视图,你能更清楚地看到噪音被处理掉的过程。

- 污点修复画笔工具 (Spot Healing Brush):这和Photoshop里的工具几乎一模一样!在左侧工具栏找到它(快捷键

-

对比与导出:修复完成后,按

Shift+D切回波形图,你会发现代表杂音的那个突兀的波峰已经消失或减弱了,但整体波形保持了连贯。反复听一下,你会惊喜地发现,在几乎不影响人声的情况下,杂音就这么“蒸发”了。

这个技巧的强大之处在于它的“可视化”和“精确性”,它把抽象的听觉问题转化为了具象的视觉修复工作,这对于我们设计师来说,简直是降维打击。

技巧二:Adobe InDesign中的自动化排版利器——GREP样式

如果你经常需要处理大量文字和数据的排版工作,比如产品手册、公司年报、书籍杂志,甚至只是一份有很多规格参数的菜单,那么你一定体会过“手动调整格式”的痛苦。比如,要求把所有英文单词都变成斜体,所有价格数字都变成某个特定颜色和字体,所有电话号码都自动加上区号……

在Word里,你可能会用“查找和替换”。在InDesign里,你也可以这么做,但这是一次性的、不可逆的。而“GREP样式”则是一种更高级、更智能的自动化格式工具。

【核心概念】

GREP是一种强大的“正则表达式”搜索工具,你可以把它理解为“查找和替换”的究极进化版。它不是查找具体的某个词,而是查找符合“某种规律”的文本。例如,它可以查找“所有以‘¥’开头,后面跟着一个或多个数字的文本”。

而InDesign里的“GREP样式”,就是把这种强大的查找能力,和你预设好的“字符样式”自动关联起来。它被包含在“段落样式”中,一旦应用,InDesign就会实时地、不间断地扫描整个段落,只要发现符合你设定规律的文本,就自动应用上你指定的字符样式。

【问题场景】

假设你正在为一家科技公司排版一份100多页的产品规格书。客户要求:

- 所有的产品型号(格式如

ABC-1234或XYZ-567-Pro)都需要加粗并使用品牌蓝色。 - 所有的物理尺寸(格式如

120mm x 80mm x 15mm)都需要变成灰色、字号缩小1pt。 - 文档中所有的网址(如

www.adobe.com)都自动应用下划线。

如果手动做,不仅耗时巨大,还极易出错。如果后期客户修改了某个产品型号,你可能还需要重新检查一遍。

【解决步骤】

-

创建字符样式 (Character Styles):首先,把你想要的格式定义成“字符样式”。

- 打开“窗口” > “样式” > “字符样式”面板。

- 新建一个字符样式,命名为“产品型号”,设置好字体为“粗体”,颜色为“品牌蓝”。

- 再新建一个,命名为“物理尺寸”,设置字体颜色为“灰色”,相对大小比正文小1pt。

- 再新建一个,命名为“网址链接”,设置“下划线”选项。

-

编辑段落样式并应用GREP:现在,我们要把这些“格式”和“规律”联系起来。

- 打开“段落样式”面板,选择你正文内容正在使用的段落样式(比如叫“正文-Body”),双击进入编辑。

- 在左侧的菜单中,找到“GREP样式”这一项。

-

编写GREP规则:这是最关键的一步。点击“新建GREP样式”按钮,你会看到两栏:“应用样式”和“到文本”。

- 规则一:产品型号

- 在“应用样式”下拉菜单中,选择我们刚刚创建的“产品型号”字符样式。

- 在右侧的“到文本”输入框中,我们需要输入能匹配产品型号的“正则表达式”。产品型号的规律是“若干大写字母 + 短横线 + 数字/字母组合”。一个简单的GREP表达式可以是:

[A-Z]+-\w+[A-Z]+表示一个或多个大写字母。-表示一个短横线。\w+表示一个或多个单词字符(字母、数字、下划线)。- 你可以通过右侧的“@”特殊字符菜单来辅助输入,里面有所有GREP代码的预设和解释。

- 规则二:物理尺寸

- 点击“新建GREP样式”,在“应用样式”里选择“物理尺寸”。

- “到文本”输入框里,输入能匹配

数字mm x 数字mm x 数字mm格式的表达式:\d+mm\s?x\s?\d+mm\s?x\s?\d+mm\d+表示一个或多个数字。\s?表示0个或1个空格。

- 规则三:网址链接

- 再次“新建GREP样式”,应用“网址链接”样式。

- “到文本”输入框里,输入一个能匹配网址的表达式。一个比较通用的表达式是:

www\.\S+www\.匹配"www."。\S+匹配一个或多个非空格字符。

- 规则一:产品型号

-

实时预览与应用:在“段落样式选项”对话框的左下角勾选“预览”。你会惊喜地发现,在你输入规则的同时,文档中所有符合条件的文本都实时地变成了你想要的样子!点击“确定”保存。

现在,这份百页文档的格式就全部自动化了。即使你后来在文档中新增或修改了任何产品型号、尺寸,只要它应用了“正文-Body”这个段落样式,格式就会被自动、瞬时地修正。这才是真正的“一劳永逸”,是工业级排版的核心效率所在。

思维跃迁:建立你的“设计反馈沟通框架”

工具是“术”,而思维是“道”。一个让很多设计师(包括曾经的我)非常痛苦的环节,就是“接收客户反馈”。我们常常会收到一些模糊、主观甚至自相矛盾的修改意见,比如“感觉不对”、“不够大气”、“颜色再亮点”……

这种无效沟通不仅浪费时间,更会磨灭创作热情。与其被动地接收反馈,不如主动地引导和构建反馈流程。我的方法是建立一个“设计反馈沟通框架”。

【核心思路】

在提交设计稿给客户审查时,不要只发一张图然后问“怎么样?”。而是要附上一个简短但清晰的引导框架,主动引导对方从“感性评价”走向“理性分析”,将反馈聚焦在“目标”和“问题”上,而不是“个人喜好”上。

【执行框架】

当你通过邮件或微信发送设计稿时,可以附上类似下面这样的一段话(根据项目调整):

“您好!本次的设计稿(附件/下图)已完成。为了方便您审阅,并确保我们对接下来的调整方向有更精准的共识,恳请您在审阅时,可以尝试从以下三个角度给出反馈:

-

目标匹配度 (Objective Alignment):

- 核心问题: 这个设计方案在多大程度上回应了我们最初设定的项目目标?(例如:目标是“提升年轻用户的点击欲”,那您觉得这个方案的视觉元素和风格对年轻用户有吸引力吗?)

- 引导思考: 请不要只说“喜欢/不喜欢”,而是告诉我,您觉得它是否“有效”。

-

信息传达清晰度 (Clarity of Communication):

- 核心问题: 设计中的核心信息(如:主标题、活动时间、核心卖点)是否足够清晰、突出,能让用户第一眼就get到?有没有哪些信息层级是模糊或错误的?

- 引导思考: 请您扮演一位“第一次看到这个设计的普通用户”,告诉我您第一眼看到了什么,理解了什么。

-

待解决的具体问题 (Actionable Issues):

- 核心问题: 基于以上两点,是否存在任何具体、可执行的调整点?

- 引导思考:

- 如果觉得“不大气”,能否具体指出是“字体太纤细”、“留白不足”,还是“元素排列太拥挤”?

- 如果觉得颜色“不舒服”,能否指出是“对比度太强”,还是“色调偏冷/暖”?

- 如果您有更好的参考案例,也欢迎随时发给我,这能帮助我更快地理解您的想法。

我们接下来的优化工作,将严格围绕您在这三点上提出的反馈展开。期待您的宝贵意见!”

【为什么这样做有效?】

- 变被动为主动:你为对方提供了一个思考的“脚手架”,把“审稿”这件事从一个开放式问答,变成了一个有结构、有目标的填空题。

- 体现专业性:这表明你不是一个只会作图的“美工”,而是一个关心项目目标、注重沟通效率的“设计顾问”。客户会下意识地更尊重你的专业性,并尝试用更专业的语言与你沟通。

- 过滤无效反馈:当客户尝试回答这些问题时,他自己就会过滤掉很多纯粹的、无理由的个人喜好。如果他说不出所以然,他可能会意识到自己的感觉是模糊的,从而更依赖你的专业判断。

- 建立信任:长期坚持这样做,会和客户建立起一种高效、理性的合作关系,极大地减少后期反复修改的内耗。

这个框架的本质,就是通过专业引导,为自己创造一个更好的工作环境。

结尾

好啦,今天的分享就到这里。持续关注我,我们一起每天学习几个实用的设计与开发小技巧。不用多久你就会发现,技能的提升是看得见的,而这种积累,终将转化为你职业道路上最坚实的竞争力。我们一起,在设计的路上走得更远。

867

867

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?