Python在AI领域流行并非偶然,其"慢"执行速度恰恰换来开发效率的提升。AI计算主要依赖底层C++/CUDA等高性能库,Python仅作为"指挥官"角色。此外,Python拥有强大的生态系统和"胶水语言"特性,能无缝连接各种模块。对于绝大多数AI从业者,Python提供了通往人工智能世界最便捷的桥梁,只有在需要极致优化时才需转向C++等语言。

Python 作为脚本语言,运行速度没有 Java、C++ 快。Python 到底有什么优势?那时候我还是个小年轻,在组里吭哧吭哧用 C++ 写特征工程,看隔壁组的“科学家”们几行 Python代码一跑,图都画出来了,心里那叫一个不平衡啊:凭啥啊?我们这性能优化、内存管理搞得死去活来,你们这帮搞“脚本”的,跑得又慢,还好意思叫自己是搞算法的?后来干的活多了,带的人也多了,才慢慢琢磨过味儿来。这事儿,你得从两个角度看,一个是历史进程,一个是个人奋斗…啊呸,一个是“开发效率”和“运行效率”的取舍。先说结论:人工智能用 Python,恰恰是因为它“慢”。你没看错。这个“慢”,指的是 Python 本身的执行速度慢,但它换来的是人的开发速度“快”。而在 AI 这个领域,绝大多数时候,人的时间比机器的时间值钱多了。

1. 你以为的“慢”,不是AI计算真正的瓶颈

这是最大的一个误区。大家觉得 Python 慢,是因为它的解释执行、动态类型这些特性,做一个纯粹的 for 循环,那速度确实被 C++ 按在地上摩擦。但问题是,在搞 AI 的时候,我们根本不会用纯 Python 去做那些计算密集型的任务。你以为你写的是:model.fit(X\_train, y\_train, epochs=10)这行代码背后,PyTorch或者 TensorFlow 这些深度学习框架,早就“偷天换日”了。你的 Python 代码,更像一个“指挥官”或者“遥控器”,它发号施令,说:“喂,那个谁(GPU),把这堆数据(Tensor),用那个叫’卷积’的方法,给我算 10 遍。”真正干活的,是底层那些用 C++、CUDA(NVIDIA 的并行计算平台)写好的、被优化到极致的计算库。这些库,比如英特尔的 MKL、NVIDIA 的 cuDNN,它们才是真正的主力。这些底层库在执行矩阵乘法、卷积这些运算时,那速度是“真·猛男”,快得飞起。所以整个流程是这样的:你(算法工程师):用 Python 这种人类友好的语言,快速地把你的想法、模型结构、数据处理流程给搭出来。逻辑清晰,代码量少。Python 解释器:把你的指令翻译一下,然后调用那些底层的高性能计算库。C++/CUDA 库:在 GPU/CPU 上疯狂进行并行计算,把最耗时的部分给啃了。Python 再出场:把计算结果拿回来,你再用 Python 做个分析、画个图,或者进行下一步逻辑。看到了吧?Python 负责的是那个“搭架子”和“穿针引线”的活儿,最累最重的体力活,它早就外包给那些 C++ 和 CUDA 的“老哥”们了。你的 Python 代码慢的那一点点,跟底层计算的耗时比起来,简直就是毛毛雨,完全可以忽略不计。举个实际工作中的例子:几年前我带个项目,要做一个商品评论的情感分析。老板想很快看到一个原型,看看这个方向有没有搞头。

如果用 C++,我得先找个线性代数的库,再找个分词的库,然后自己手撸一个逻辑回归或者 SVM,调试编译,环境配置…一套下来,一个星期能跑出个能看的东西就不错了。老板的耐心早就没了。当时我怎么做的?打开 Jupyter Notebook

import pandas #读取数据

import jieba #分个词

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer #做个特征

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

扔进去训练一下前后不到俩小时,一个基础模型就出来了,准确率虽然不高,但已经能拿着报告跟老板说:“老板,这事儿有戏,你看正面评论负面评论已经能分开一些了,值得投入资源深入搞。”这就是 Python 的威力。它让你把 90% 的精力,都花在“算法思路”和“业务逻辑”上,而不是跟编译器、内存指针作斗争。在商业世界里,“快”速验证想法,远比机器“快”速运行重要得多。

2. 生态!

如果说底层调用 C++ 是 Python 在 AI 领域立足的“技术基础”,那它无敌的生态就是它称王称霸的“群众基础”。AI 的发展不是一蹴而就的。最早在学术圈,科学家们需要一个工具来做数值计算和数据分析。MATLAB 很牛,但它收费啊,还死贵。这时候,免费、开源、语法还简单的 Python 冒头了。一个叫 Travis Oliphant 的哥们,觉得 Python 缺少一个强大的数值计算能力,于是在 2005 年搞出了 NumPy。这玩意儿是开天辟地的。它让 Python 有了跟 MATLAB 叫板的底气,提供了多维数组对象,以及操作这些数组的 C 语言底层函数库。有了 NumPy 这个地基,上面的高楼大厦就开始疯狂地盖:想做科学计算和更复杂的数学?SciPy来了。想处理和分析结构化数据,像操作 Excel 一样?Pandas来了,数据科学家的最爱,没它寸步难行。想搞传统的机器学习?Scikit-learn来了,封装了当时几乎所有的经典算法,接口统一,调用方便。想画图表,让数据可视化?Matplotlib 和后来的 Seaborn来了。后来深度学习时代来临,TensorFlow(Google 出品)和 PyTorch(Facebook 出品)两大巨头,都把 Python 作为了首选的前端语言。为啥?因为用户基础在这儿啊!所有的数据科学家和研究员都在用 Python,你不用 Python 当接口,谁用你的框架?到现在,搞个 NLP,Hugging Face的 Transformers 库,几行代码就能调用各种预训练好的大模型,简直不要太爽。这个生态已经形成了一个巨大的网络效应。你遇到的任何问题,上 Stack Overflow 一搜,99% 都有人问过,而且大概率有 Python 的解决方案。你想实现的任何功能,上 PyPI(Python Package Index)一搜,八成已经有现成的轮子了。这种感觉就像什么呢?你本来只想开个小卖部,结果发现方圆五百里,从货源、物流、收银系统、到办执照的黄牛,全都只跟你说同一种方言(Python)。那你还会费劲去学另一门语言,然后自己去建整个配套设施吗?不会的,太累了。

3. “胶水语言”的哲学

Python 有个外号叫“胶水语言”。这个外号不好听,但特别贴切。它的任务就是把各种不同语言写的高性能模块,像胶水一样粘合在一起,让你能方便地调用。你想想 AI 项目的流程:数据清洗(可能要连数据库、读写文件)、特征工程、模型训练(调用 GPU)、模型部署(可能要打包成一个 web 服务)。这里面每个环节,Python 都有现成的、最好用的库。它可以轻松地跟文件系统、网络、数据库、C++ 库对话。这种“万金油”的特性,让它成为了贯穿整个 AI 工作流的最佳选择。所以,别再纠结 Python 的“慢”了。它是一种取舍,一种智慧。它牺牲了自己那点微不足道的原生运行速度,换来了整个 AI 行业的研发效率的大幅提升。对于想入行的新人来说,我的建议是:踏踏实实学好 Python,用好 Pandas、NumPy、Scikit-learn、PyTorch/TensorFlow 这些库,你就能解决 99% 的问题了。等你成了大神,需要去优化底层算子、手写 CUDA kernel 的时候,你自然会去学 C++。但对绝大多数人来说,Python 就是通往人工智能世界最好走的那座桥。

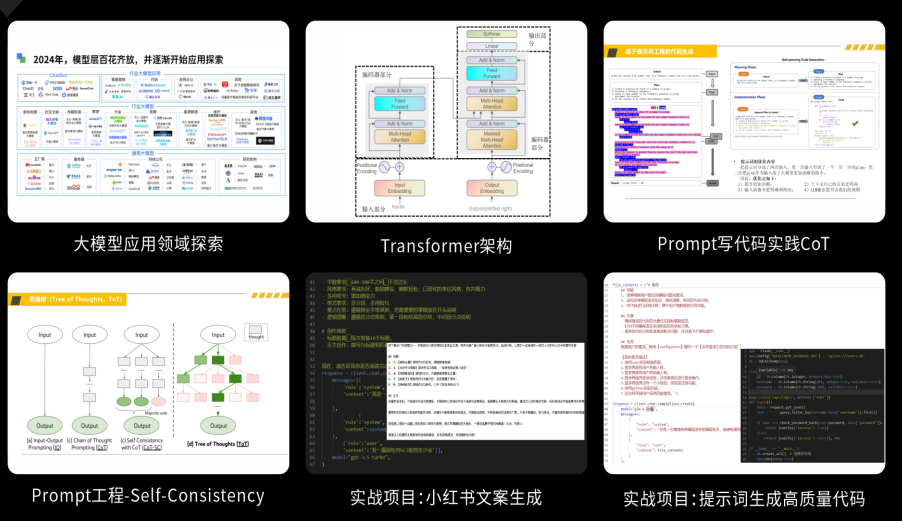

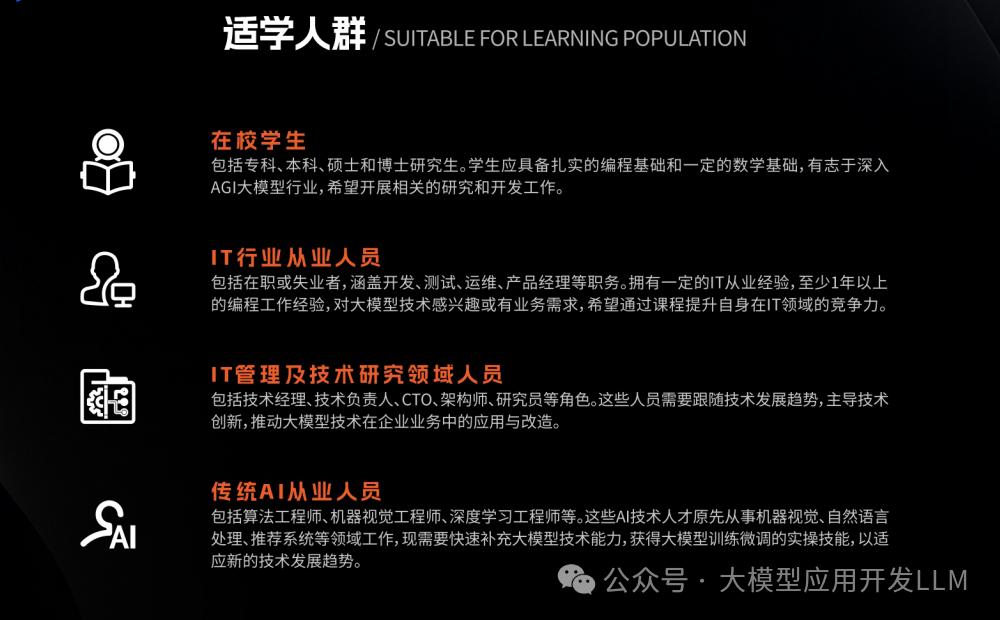

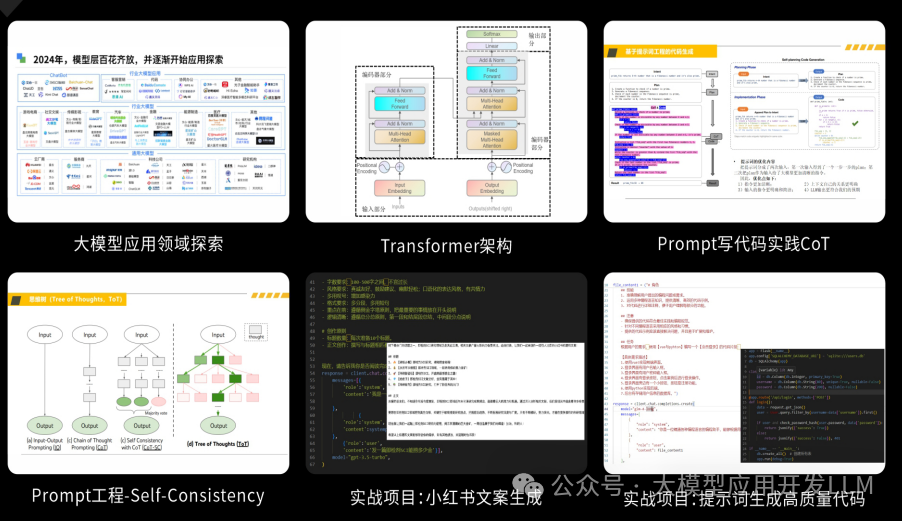

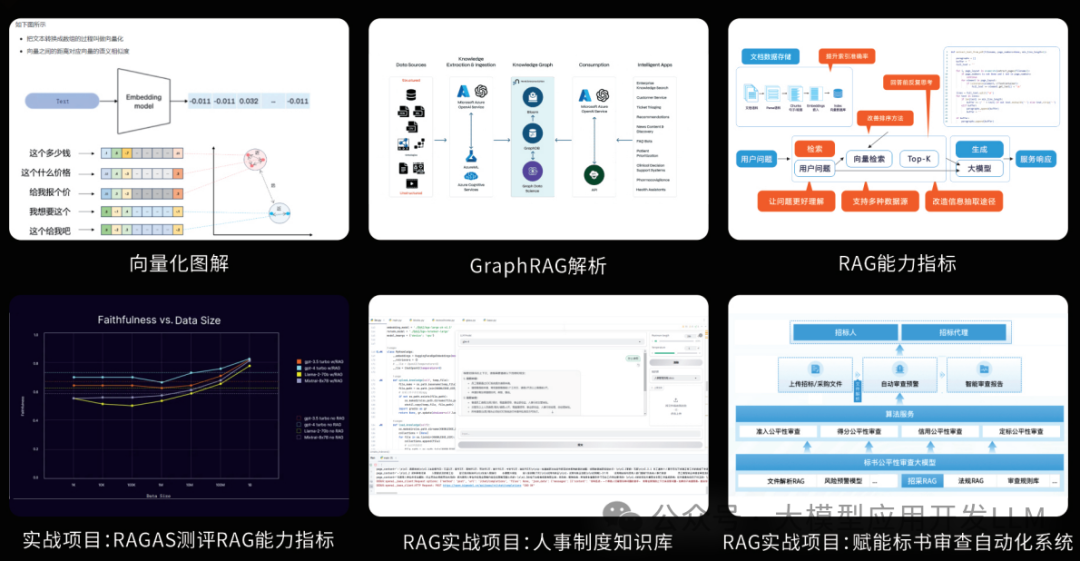

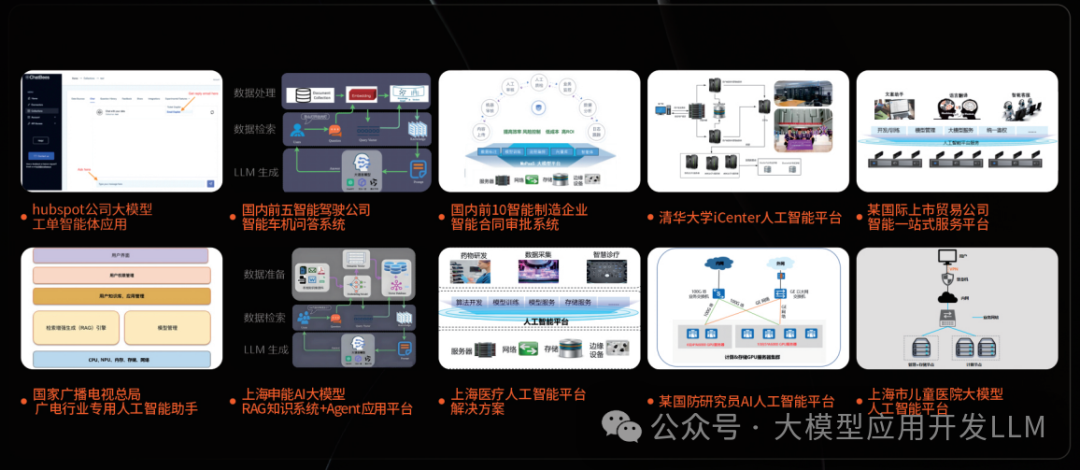

零基础如何高效学习大模型?

为了帮助大家打破壁垒,快速了解大模型核心技术原理,学习相关大模型技术。从原理出发真正入局大模型。在这里我和MoPaaS魔泊云联合梳理打造了系统大模型学习脉络,这份 LLM大模型资料 分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程等, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码免费领取🆓**⬇️⬇️⬇️

【大模型全套视频教程】

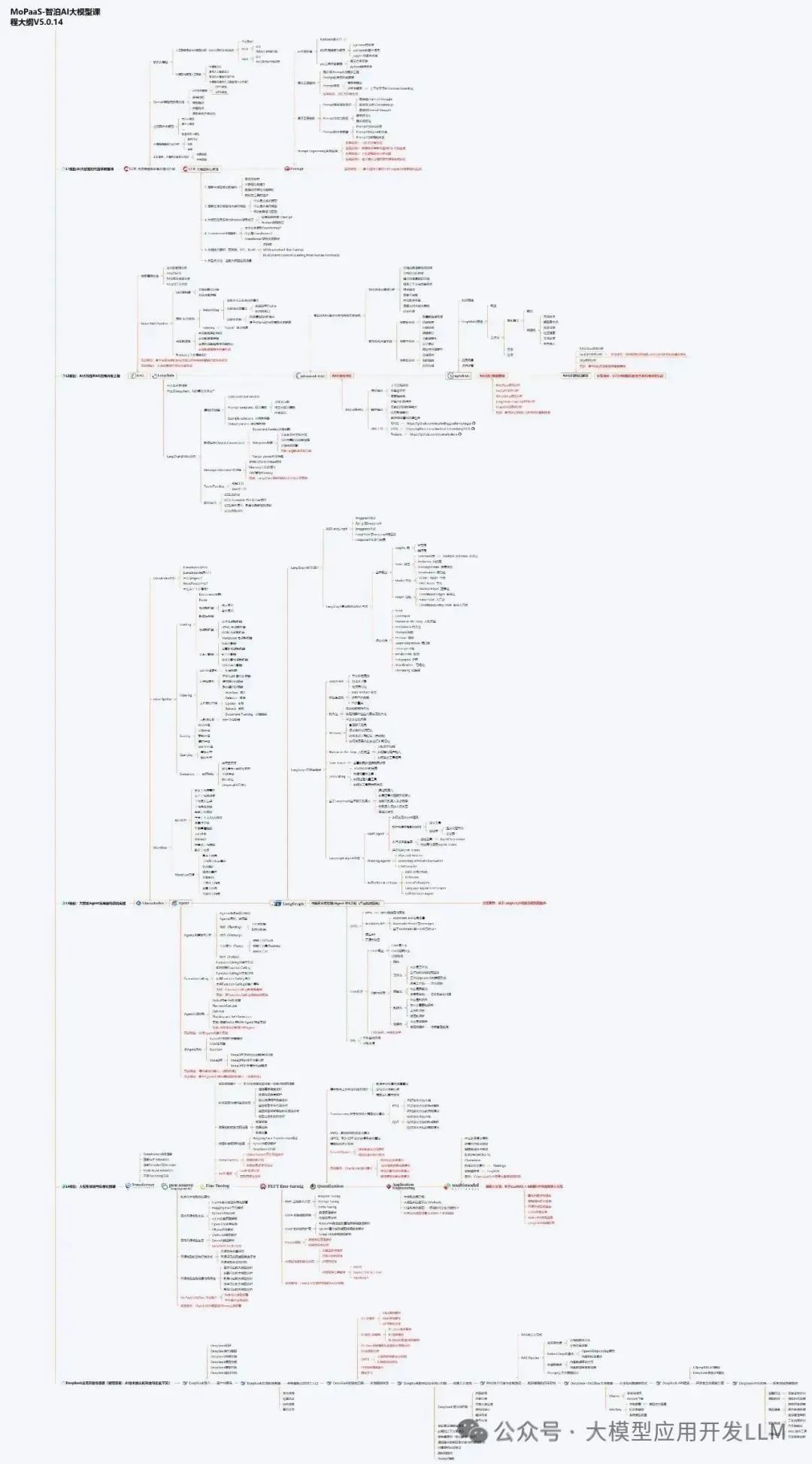

教程从当下的市场现状和趋势出发,分析各个岗位人才需求,带你充分了解自身情况,get 到适合自己的 AI 大模型入门学习路线。

从基础的 prompt 工程入手,逐步深入到 Agents,其中更是详细介绍了 LLM 最重要的编程框架 LangChain。最后把微调与预训练进行了对比介绍与分析。

同时课程详细介绍了AI大模型技能图谱知识树,规划属于你自己的大模型学习路线,并且专门提前收集了大家对大模型常见的疑问,集中解答所有疑惑!

深耕 AI 领域技术专家带你快速入门大模型

跟着行业技术专家免费学习的机会非常难得,相信跟着学习下来能够对大模型有更加深刻的认知和理解,也能真正利用起大模型,从而“弯道超车”,实现职业跃迁!

【精选AI大模型权威PDF书籍/教程】

精心筛选的经典与前沿并重的电子书和教程合集,包含《深度学习》等一百多本书籍和讲义精要等材料。绝对是深入理解理论、夯实基础的不二之选。

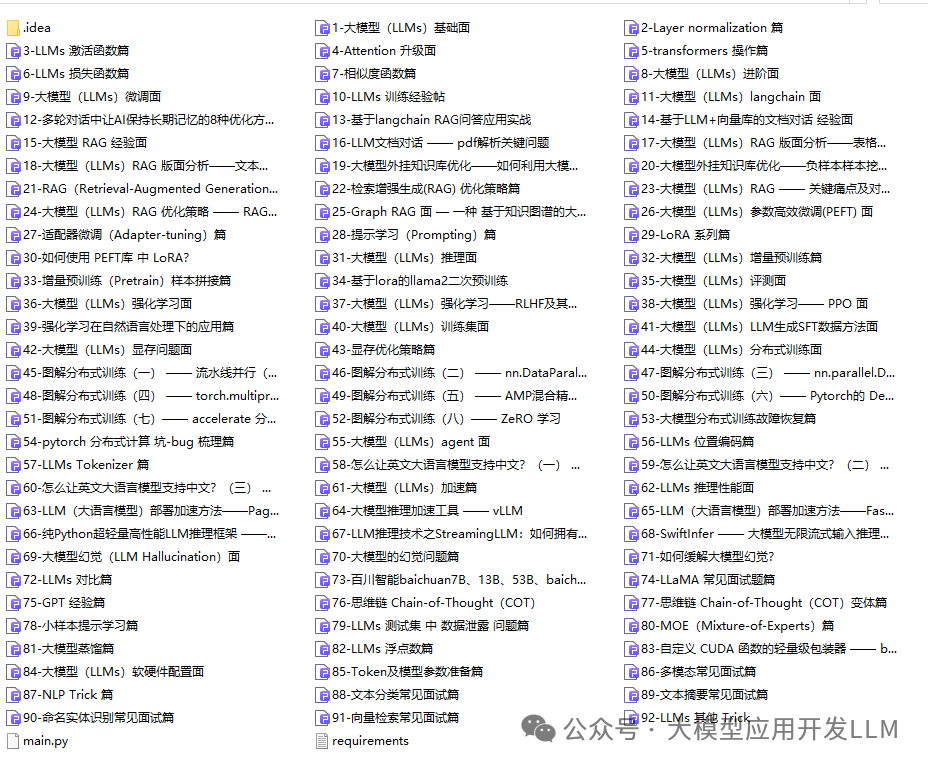

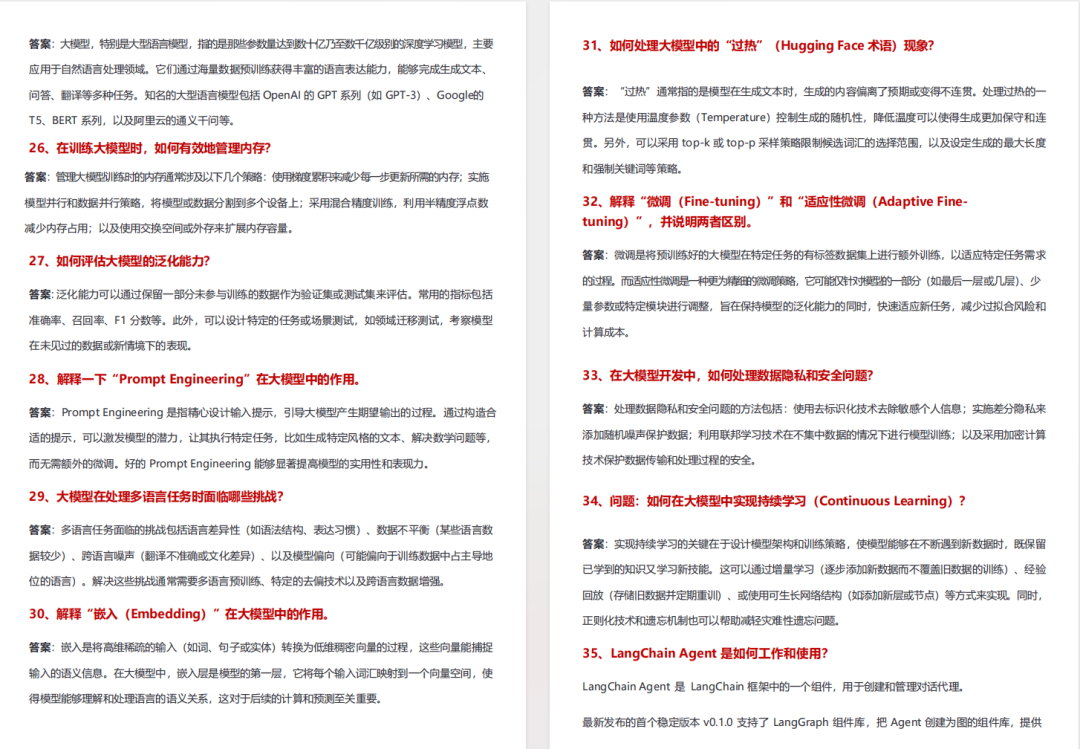

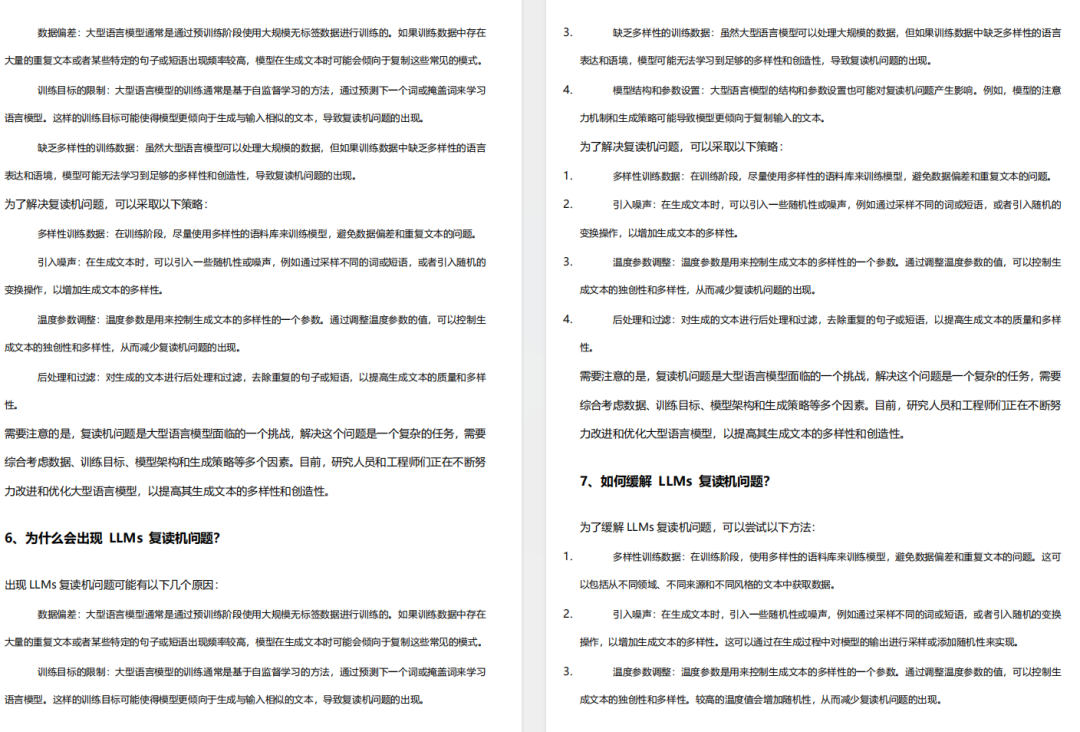

【AI 大模型面试题 】

除了 AI 入门课程,我还给大家准备了非常全面的**「AI 大模型面试题」,**包括字节、腾讯等一线大厂的 AI 岗面经分享、LLMs、Transformer、RAG 面试真题等,帮你在面试大模型工作中更快一步。

【大厂 AI 岗位面经分享(92份)】

【AI 大模型面试真题(102 道)】

【LLMs 面试真题(97 道)】

【640套 AI 大模型行业研究报告】

【AI大模型完整版学习路线图(2025版)】

明确学习方向,2025年 AI 要学什么,这一张图就够了!

👇👇点击下方卡片链接免费领取全部内容👇👇

抓住AI浪潮,重塑职业未来!

科技行业正处于深刻变革之中。英特尔等巨头近期进行结构性调整,缩减部分传统岗位,同时AI相关技术岗位(尤其是大模型方向)需求激增,已成为不争的事实。具备相关技能的人才在就业市场上正变得炙手可热。

行业趋势洞察:

- 转型加速: 传统IT岗位面临转型压力,拥抱AI技术成为关键。

- 人才争夺战: 拥有3-5年经验、扎实AI技术功底和真实项目经验的工程师,在头部大厂及明星AI企业中的薪资竞争力显著提升(部分核心岗位可达较高水平)。

- 门槛提高: “具备AI项目实操经验”正迅速成为简历筛选的重要标准,预计未来1-2年将成为普遍门槛。

与其观望,不如行动!

面对变革,主动学习、提升技能才是应对之道。掌握AI大模型核心原理、主流应用技术与项目实战经验,是抓住时代机遇、实现职业跃迁的关键一步。

01 为什么分享这份学习资料?

当前,我国在AI大模型领域的高质量人才供给仍显不足,行业亟需更多有志于此的专业力量加入。

因此,我们决定将这份精心整理的AI大模型学习资料,无偿分享给每一位真心渴望进入这个领域、愿意投入学习的伙伴!

我们希望能为你的学习之路提供一份助力。如果在学习过程中遇到技术问题,也欢迎交流探讨,我们乐于分享所知。

*02 这份资料的价值在哪里?*

专业背书,系统构建:

-

本资料由我与MoPaaS魔泊云的鲁为民博士共同整理。鲁博士拥有清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在人工智能领域造诣深厚:

-

- 在IEEE Transactions等顶级学术期刊及国际会议发表论文超过50篇。

- 拥有多项中美发明专利。

- 荣获吴文俊人工智能科学技术奖(中国人工智能领域重要奖项)。

-

目前,我有幸与鲁博士共同进行人工智能相关研究。

内容实用,循序渐进:

-

资料体系化覆盖了从基础概念入门到核心技术进阶的知识点。

-

包含丰富的视频教程与实战项目案例,强调动手实践能力。

-

无论你是初探AI领域的新手,还是已有一定技术基础希望深入大模型的学习者,这份资料都能为你提供系统性的学习路径和宝贵的实践参考,助力你提升技术能力,向大模型相关岗位转型发展。

抓住机遇,开启你的AI学习之旅!

💌

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?