医疗器械中总银和银纳米粒子提取的评估

1. 引言

银(Ag)是一种广谱抗菌剂,在医疗行业具有悠久的历史应用和现代使用记录(Maillard 和 Hartemann,2012年)。由于医疗器械感染持续对患者的健康结果产生负面影响(Busscher 等,2012年),人们正在将银添加到器械中,以抑制微生物在其表面的定植(Monteiro 等,2009年)。银已被使用或正在考虑用于多种应用场景,包括伤口护理(Chaloupka 等,2010年;Cortivo 等,2010年;Gee Kee 等,n.d.;Innes 等,2001年;Ip 等,2006年;Leaper,2006年;Rigo 等,2013年)、导管(Arjun Srinivasan 等,2006年)、骨科(Slane 等,2015年)、牙科(Chladek 等,2012年)以及心血管器械(Grunkemeier 等,2006年)。

医疗器械中银的配方基于器械的性能和制造要求。多种化学方法可用于将银引入医疗器械,包括离子制剂和工程化纳米银(nAg)表面(Chaloupka等,2010)。nAg指的是特征尺寸约为100 nm或更小的块体银,其形式可以是连续涂层或离散银纳米颗粒(AgNPs)。此类nAg结构被认为具有优势,因其可更有效地控制银释放速率;然而,关于AgNPs释放到体内所引发的毒理学担忧已被提出(Garcia‐Reyero等,2014;Johnston等,2010;Wijnhoven等,2009)。具体而言,已有大量研究致力于了解通过不同途径暴露于AgNPs的潜在毒理学影响,包括破损皮肤(George等,2013)、吸入(Haberl等,2013;Kaewamatawong等,2014)、摄入(Hadrup和Lam,2014;Munger等,2014)以及静脉途径。已知AgNPs在体内的转运(Lankveld等,2010;Lee 等,2007)、蓄积(Lee等,2013)以及对细胞过程的影响(Bressan等,2013;Haase等,2014)与银的离子形态不同,因此有人推测对其使用应加强审查。

在制定医疗器械中银纳米颗粒暴露的风险评估时,需考虑潜在危害的性质和暴露水平。尽管一些研究人员已探讨了消费品中银纳米颗粒释放的问题(Benn 等人,2010;Benn 和 Westerhoff,2008;Echegoyen 和 Nerín,2013;Monteiro等人,2012),但专门针对医疗器械的研究报告仍然有限(霍尔布鲁克等人,2014;里戈等人,2012)。此外,在使用研发环境中常见的实验室设备对纳米颗粒进行表征的方法学方面,仍需进一步发展。本研究通过开展提取研究,作为确定医疗器械中潜在银纳米颗粒暴露的初步步骤。提取在不同时间与温度下的多种水介质中进行,随后分析释放的银含量,并检测是否存在银纳米颗粒释放的证据。结果表明某些提取物中存在纳米颗粒,但也突显了利用典型医疗器械提取方案获取的数据在识别纳米颗粒释放方面的困难。最终,该研究旨在通过更深入地理解医疗器械中银纳米颗粒的释放,促进患者健康。

2. 材料与方法

2.1 测试样品制备

五种含银的医疗器械通过第三方供应商购买获得,包括三种伤口敷料产品和两种导管产品(制造商和产品名称已隐去,在表1中随机编号)。这些器械的选择基于其内部银的特性。其中两种伤口敷料和一种导管已知含有纳米银,由设备制造商公开披露(在表1中标记为“nano”),而另一种伤口敷料和导管作为对照,据知仅含有离子银(在表1中标记为“ionic”)。

| 设备 | 设备银 | 测得的 Ag 覆盖量 [μg/cm²] |

|---|---|---|

| MD1 | Nano | 295 ± 15 |

| MD2 | 离子 | 201 ± 14 |

| MD3 | Nano | 271 ± 11 |

| MD4 | 离子 | 2.32 ± 0.35 |

| MD5 | Nano | 150 ± 8 |

表1. 本报告中研究的医疗器械。研究了三种类型的伤口敷料和两种类型的导管(随机分配并标记为 MD1至MD5)。所有医疗器械均含有银,根据制造商在生产过程中是否采用已知生成纳米银的工艺,将其标示为“纳米”或“离子”。

器械从无菌包装中取出后,小心地切割成较小的测试样品,具体如下:使用无菌活检打孔器(Acuderm,劳德代尔堡,佛罗里达州)将伤口敷料切成直径为10 mm的圆片,使用洁净的实验室剪刀将导管切成2.45 cm长的片段。每种产品约使用20个独立的器械完成本研究。在初步研究中(数据未显示),我们观察到样品制备过程中引入的样品间差异是本研究中最大的误差来源。此外,我们发现器械的制造非常一致,无法区分任何设备间变异性。

2.2 提取方案

样品分别在水、生理盐水和枸橼酸人血浆中于不同时间点进行提取。水来自赛默飞世尔科技(马萨诸塞州沃尔瑟姆)的Barnstead Nanopure纯水去离子器,并测得>18.2 MΩ电阻。生理盐水通过向去离子水中加入氯化钠(西格玛生命科学,圣路易斯,MO)配制而成,得到0.9% 重量/体积溶液,并使用0.2 μm滤膜过滤。Stericup过滤单元(EMD Millipore,马萨诸塞州比勒里卡)。枸橼酸人血浆购自Valley Biomedical(弗吉尼亚州温彻斯特)。

提取在带有聚乙烯锥形瓶盖垫片的25 mL闪烁瓶(Wheaton,新泽西州米尔维尔)中进行。每种提取物在三种培养基中分别针对四个时间/温度终点(37°C下1小时、37°C下24小时、50°C下72小时和37°C下7天)进行制备。每个时间点均单独进行提取(n=3)。使用无菌的10 mL移液管将10 mL每种培养基加入含有测试样品的闪烁瓶中。对于血浆提取,闪烁瓶短暂暴露于紫外线照射下,以降低微生物污染的可能性。加样完成后,所有闪烁瓶均置于MaxQ4450(赛默飞世尔科技,马萨诸塞州沃尔瑟姆)恒温振荡器中,在指定温度下以60转/分钟的振荡速率进行规定时间的提取。每个提取期结束后,将闪烁瓶从振荡器中取出,并将每个瓶中的10 mL溶液转移至标记的15 mL BD Falcon(新泽西州富兰克林湖)聚苯乙烯离心管中,以分离样品与提取介质。

阳性和阴性对照提取与所有时间/温度终点同时进行。对于阴性对照,在无测试材料的情况下进行提取。对于阳性对照,在暴露于提取条件之前,将硝酸银(AgNO₃)中的10微克/毫升和10毫克/毫升银⁺加入介质中。对照提取物与测试样品提取物平行分析。

2.3 扫描电子显微镜(SEM)

使用日立(密歇根州特洛伊)SU‐70肖特基场发射电子枪扫描电子显微镜对碳溅射处理的医疗器械样品进行成像。在7.5 kV加速电压和20万至25万倍放大条件下获取二次电子图像。通过ImageJ软件(美国国立卫生研究院,马里兰州贝塞斯达)的测量工具手动定位特征,假设其为椭圆形,并沿长轴(每个特征的最长尺寸)画线,以测定特征尺寸。每条线的长度即被视为该特征的尺寸。

2.4 电感耦合等离子体质谱法(ICP‐MS)

为了测定器械提取物中银的浓度,采用XSeries2(赛默飞世尔)电感耦合等离子体质谱仪进行分析。样品前处理时,向6 mL提取物等分试样中加入171.4 μL Fisher Scientific Optima 70% HNO₃,制得2% HNO₃溶液。从2%的最低稀释度开始,每种提取物再用2%硝酸(HNO₃)进一步稀释,以使最终溶液的浓度处于ICP‐MS的可定量范围(0.1至100 ppb)内,该范围基于校准曲线确定。提取物的最终稀释倍数范围为1:1至1:1000。所有样品均与内标同时检测,内标为Pure Plus(珀金埃尔默,马萨诸塞州沃尔瑟姆),其中含有Bi、Ge、In、Li6,Sc、Tb和Y,稀释至1 ppb。

2.5 动态光散射(DLS)

采用动态光散射法测定水和生理盐水提取物中的平均粒径。将每种提取物1 mL转移至Sarstedt(德国吕伯克)聚苯乙烯比色皿中,并按照制造商说明使用Malvern(英国伍斯特郡)Zetasizer Nano ZS进行DLS分析。每种提取物溶液的测量重复三次(n=9 total)。在某些情况下,由于计数率过低导致样品无法分析,因此这些样品未被纳入最终计算(在表3中报告为较低的n值)。

2.6 透射电子显微镜(TEM)

为制备透射电子显微镜(TEM)样品,将5 μL未稀释提取物滴加到300目铜制透射电镜载网(Pelco公司)上,在使用日本电子(马萨诸塞州皮博迪)JEM‐1400 TEM成像前静置干燥约2分钟。每份提取物条件下的样品分别滴加到三个独立的载网上,共9个载网。通过手动搜索,观察每个载网的所有区域,以识别提取物中的纳米颗粒。一旦在视觉上定位到颗粒,即使用能谱仪(EDS)确认其成分为含银。对这些银阳性颗粒拍摄高分辨率图像并记录。粒径使用ImageJ软件进行测量。

2.7 紫外‐可见光谱法(UV‐VIS)

对于紫外‐可见光谱分析,将每种提取物各300 微升移入Greiner 96孔UV‐Star紫外透明微孔板(Greiner,北卡罗来纳州门罗)的孔中。使用SpectraMax 190酶标仪分光光度计(Molecular Devices,加利福尼亚州森尼韦尔)采集全光谱吸收数据。以50 nm柠檬酸盐包被的Biopure AgNPs作为对照(Nanocomposix,加利福尼亚州圣地亚哥),测定水中银纳米颗粒的检测限为200纳克/毫升。为了粗略关联提取物的吸光度强度与纳米颗粒浓度,还使用购买的纳米颗粒构建了五点校准曲线,其R²值为0.99,线性方程为y=1.79x+0.95。

2.8 纳米颗粒跟踪分析(NTA)

采用纳米颗粒追踪分析(NTA)对每种提取物中纳米银的尺寸和浓度进行表征。当提取物在仪器中流动并在屏幕上可视化时,可观察到颗粒的丰度或缺失情况。将含有提取物的比色皿放入 Nanosight(英国艾姆斯伯里)NS500的样品架中,把接收管插入比色皿,然后运行程序以分析样品。一旦样品被吸入仪器,屏幕即显示样品流经仪器的实时视频流。该视频流被记录下来并用于后续分析。

2.9 统计学

所有提取均重复3次(n=3),每种分析方法均进行三次技术重复。该研究重复一次,本文报告的数据来自第二轮,其结果与第一轮的发现基本一致。所有平均值均以±标准偏差表示。统计比较采用双尾学生t检验,在假设平均值等方差的情况下使用Microsoft Excel(华盛顿州西雅图)进行。

3. 结果

3.1 设备表征

3.1.1 扫描电子显微镜

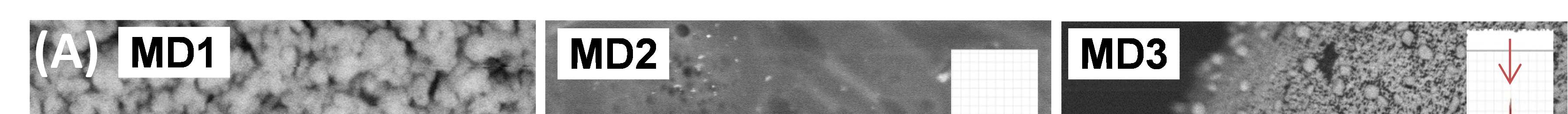

图1. A) 测试样品的扫描电子显微镜(SEM)图像展示了纳米或离子每种医疗器械中所含银的性质。所示放大倍数是在仍能显示详细图像并最小化因电荷积累导致的图像伪影的情况下,对每种器械所能获得的最大放大倍数。每张图像中的红色“X”标记表示在各样品上进行的能量色散X射线光谱(EDS)分析中检测到最大银信号(~3 eV)的位置。MD1、MD3和MD5含有纳米级银,其特征为大量银沉积,已通过EDS确认;而MD2和MD4含有离子银,其特征为难以发现的小量银沉积,且EDS峰强度较低。 B) 三种纳米银器械在扫描电镜图像中纳米银特征的直径分析结果。

本研究中所检查的医疗器械的扫描电镜图像如图1A所示。这些代表性图像展示了含有最多银的器械部分,该结果通过能谱仪(EDS)确认,并通过计算EDS谱中银峰强度与相邻背景信号强度的比值进行量化。除MD4外,所有器械的富银区域均来自器械的外表面,而MD4的银仅在器械的横截面中发现。扫描电镜图像表明,每种器械的富银区域外观差异显著,这归因于每种器械不同的制造工艺和材料组成。对于三种含有纳米银(nAg)的器械(MD1、MD3和MD5),其富银区域数量更多且更明显,相比之下,含离子银的器械其富银区域较小,且在EDS谱中相应的强度较低。

通过测量长径对扫描电镜图像中银特征尺寸进行定量分析的结果如图1B所示。三种纳米银器械的平均直径分别为:MD1为115 ± 35,MD3为 205 ± 147,MD5为341 ± 267纳米。这些纳米级特征的形状和密度存在显著差异。对于MD1,观察到一层致密的纳米银完全覆盖器械表面,且尺寸相对均匀(相对标准偏差为34%)。对于MD3,纳米银层由较大颗粒组成,并位于具有较小特征尺寸的银基体上。而对于MD5,则观察到最大的单个颗粒(部分超过1000纳米),但整体颗粒群较为混杂,导致其平均特征直径最大,相对标准偏差也最大(78%)。

3.2 提取物分析

表2总结了提取期间测试样品和介质的变化。MD1由金属蓝/银色变为褐色。MD2为一种水凝胶,在水环境中发生膨胀;MD3含有纤维状内部结构,润湿后收缩。这些现象随着提取时间的延长变得更加明显。总体而言,提取物在各个提取期内未发生外观变化,但也有少数例外情况。对于MD1,水和生理盐水提取物呈现淡黄色;对于MD3,器械材料释放出大量细小纤维,这归因于样品制备过程中对器械的切割。

| 设备 | 设备变更 | 提取物变更 |

|---|---|---|

| WD1 | 由蓝/银色变为棕色 | 水和盐水提取物变为微黄色 |

| WD2 | 润湿后膨胀 | ND |

| WD3 | 润湿后收缩 | 释放细小纤维 |

| Cat1 | ND | ND |

| Cat2 | ND | ND |

表2. 医疗器械样品和提取液在提取过程中发生视觉变化的总结。ND 表示未检出。

3.2.1 电感耦合等离子体质谱

ICP‐MS对器械提取物中银含量的分析表明,提取介质、时间和温度均影响银提取率(图2)。此外,不同器械释放的银量各不相同,且导致每种特定器械最大释放的提取介质也不同。在所有器械和提取条件下,银释放量范围约为1x10⁻¹ (检测限)至1x10⁶ ng/cm² (七个数量级)。观察发现,提取介质对器械中银提取率的测定具有显著影响。特别是,在不同器械之间,银在水中的提取量变异较大,银在生理盐水中提取量较低,而在血浆中的提取量则相对接近。

在血浆中,MD1、MD2和MD3之间的银释放最为一致,在所有时间点均释放了1x10³ 至1x10⁵ ng/cm² 的银。在各种提取条件下,MD4和MD5的银释放量相对较低(1x10⁻² 至1x10² ng/cm²)。在每样品基础上,MD1的银提取量在测试的器械中最高(根据介质不同,范围为1x10³ 至1x10⁶ ng/cm²)。提取物中测得的银含量在水中最高(高达1x10⁶ ng/cm²,图2A),而在生理盐水和血浆中则低得多(最高达5x10⁴ ng/cm²,图2B和图2C)。对于MD2和MD3,银提取动力学与MD1基本相似,只是量级释放到水中的银显著减少,分别减少了约两个到三个数量级。对于生理盐水,银的提取量减少了约一个数量级。

MD4中银的释放量在所有测试器械中最低,且在所有提取条件下均低于5x10¹ ng/cm²。对于某些实验,银的含量低于检测限,因此图中未报告数值。MD5中银的释放量在初始1小时释放量之后,随各个后续时间点呈现单调增加趋势。释放量范围为0.5 x10⁰至1 x10² ng/cm²。所有提取物中,释放量逐渐增加的模式一致。

图2. 提取条件对医疗器械中银释放的影响。每种器械在三种介质[水(A)、生理盐水(B)、血浆(C)]中,于四个不同的时间/温度终点(37摄氏度下1小时、24小时和7天,以及50摄氏度下72小时)进行提取。*表示银浓度低于检测限。

3.2.2 紫外‐可见光谱

对水和生理盐水提取物进行了紫外‐可见光谱分析,以确定提取后介质的吸光度是否发生变化(图3)。由于血浆本身具有较强的吸光特性,会掩盖潜在银纳米颗粒的吸光贡献,因此未使用紫外‐可见光谱法对血浆提取样品进行分析。特别关注了350至450纳米波段,因为已知银纳米颗粒由于表面等离子体共振效应在此区域内表现出吸光特性。在所测试的器械中,只有MD1的提取物在700纳米处相较于背景在此波段的吸光度增加,且水提取物的增幅(范围为1.9至2.8)大于生理盐水提取物(范围为1.0至1.7)。利用水中商用50纳米银纳米颗粒绘制的校准曲线,测得的吸光度值对应的提取物中银纳米颗粒浓度约为200至1100纳克/毫升。医疗器械提取物中观察到的唯一其他吸光度变化是MD4在~280纳米处出现的一个峰。该紫外峰不在银的吸光范围内,而是归因于器械中某种尚未识别的可提取物质。AgNO₃对照组在提取条件下暴露后,其吸光度与无银对照组相比未发生改变。

图3。 紫外‐可见光谱法表明,MD1是唯一具有提取物的医疗器械在400纳米范围内表现出显著的吸光度,该区域是由于表面等离子体共振效应而预期银纳米颗粒会表现出吸光度的区域。A)医疗器械七天水提取物的吸收光谱示例。黄色区域表示目标区域。B和C)水和盐水提取物在400纳米处的吸光度强度(归一化至700纳米处的强度)定量结果分别。*表示与空白对照相比,p<0.05。AgNO₃对照在10x10⁶纳克/毫升浓度下进行测试。

3.2.3 透射电子显微镜

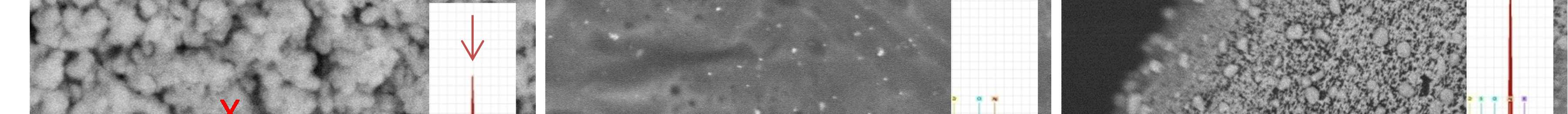

对空气干燥的提取物进行透射电子显微镜(TEM)分析,以直观评估提取物中银纳米颗粒(AgNPs)的形态和丰度(图4),如果存在的话。仅对水和生理盐水提取物进行了TEM分析,因为血浆中的蛋白质含量会干扰AgNPs的可视化。为了比较不同提取物之间AgNPs丰度的相对差异,根据非盲法透射电镜操作员(同一人评估所有样品)的观察结果,为每个设备/提取物组合分配了定性的丰度评分。该评分范围从“0”(表示未检出AgNPs)到“4”(表示AgNPs的相对丰度最高)。这些评分如图4所示,并附有明确识别的AgNP的代表性图像及相应的EDS谱。在仅提取物对照组和AgNO₃对照组中均未检出AgNPs(数据未显示)。

总体而言,银纳米颗粒的丰度随提取时间和温度的增加而增加。对于任何器械,1小时或24小时提取物均未分配大于零的丰度值。然而,较长的提取时间被分配了非零值,其中在7天水提取物中观察到最高的银纳米颗粒丰度。水提取物中的银纳米颗粒丰度通常高于生理盐水提取物。生理盐水提取物样品还含有更多不含银的特征,这些特征归因于干燥的盐沉积物。通过透射电子显微镜检测到的银纳米颗粒最大丰度出现在MD1的7天水提取物中,这是唯一被赋值为4的提取物。这些样品中银纳米颗粒的形状通常不规则。仅从MD1中识别出足够的颗粒,以确定有意义的平均20 ± 9 nm粒径(基于15,000、25,000和50,000倍放大图像测量的平均值)。

图4. 医疗器械的水和生理盐水提取物的透射电子显微镜。表表示使用定性尺度在提取样品中发现EDS确认的银纳米颗粒的丰度,其中“4”表示丰度很高,“0”表示未检出。每种设备均附有代表性的TEM图像,展示高倍率下银纳米颗粒的形貌。红色“X”表示进行EDS扫描的位置,相应谱图显示在右侧。

3.2.4 动态光散射

医疗器械提取物的DLS分析结果见表3。在MD1中,提取物含有银纳米颗粒的证据最为明显,所分析的8个提取物中有5个的平均粒径为<1000纳米。其余3个提取物的z‐平均值为>1000纳米,但由于存在异常值,其标准偏差非常大(超过均值的2倍)。对于MD2和MD3,DLS数据不一致,z‐平均值通常为>1000纳米。对于MD4和MD5,仅有少数提取物产生了可报告的DLS结果。在仅提取物和AgNO₃对照样品中未检测到颗粒(由于计数率较低,这些样品的分析运行超时,因此未报告数值数据)。报告的多分散指数值变化较大,介于0.215至0.937之间,表明所有提取物样品均具有高度异质性。

| 水提取物中的Z‐平均尺寸 纳米 | |||

|---|---|---|---|

| 1 h | 24 h | 72 h | |

| MD1 | 468 ± 177(8, 0.514) | 522 ± 123(9, 0.572) | 4,250 ± 5,206 (9, 0.717) |

| MD2 | 6,406 ± 10,733 (8, 0.324) | 15,766 ± 9,720 (9, 0.937) | 9,856 ± 5,322 (9, 0.929) |

| MD3 | 1,092 ± 461(9, 0.776) | 7,705 ± 6,832 (9, 0.919) | 21,972 ± 16,809 (9, 0.793) |

| MD4 | *** | 3,665 ± %(3, 0.408) | 299 ± 201(9, 0.431) |

| MD5 | *** | 682 ± %(1, 0.694) | *** |

| 生理盐水提取物中的Z‐Avg 尺寸 纳米 | |||

|---|---|---|---|

| 1 h | 24 h | 72 h | |

| MD1 | 198 ± 79(9, 0.313) | 4,250 ± 5,206 (9, 0.717) | 99 ± 23(9, 0.215) |

| MD2 | 71 ± 30(9, 0.493) | 9,856 ± 5,322 (9, 0.929) | 33 ± 10(9, 0.310) |

| MD3 | 22,799 ± 7,906 (9, 0.819) | 21,972 ± 16,809 (9, 0.793) | 789 ± 561(9, 0.626) |

| MD4 | *** | 152 ± 39(9, 0.284) | 225 ± 139(9, 0.290) |

| MD5 | *** | 769 ± 666(6, 0.779) | *** |

表3. 医疗器械提取物的动态光散射(DLS)分析结果。数值以3个样品的技术重复3次(共9次)中可报告数据点数量n的z‐平均值 ±标准偏差[表示,每个提取物的平均PDI值为]。*** 表示由于计数率过低,样品未产生任何数据输出。% 表示数据点过少,无法计算标准偏差。

3.2.5 纳米颗粒追踪分析

医疗器械提取物的纳米颗粒追踪分析(NTA)结果如图5所示。只有MD1提供了足够可靠的结果,从而能够确定提取物中的平均粒径(水和生理盐水提取物分别为110 ± 14纳米和111 ± 59纳米)。对于其他医疗器械,由于计数率较低,无法有可能获得可重复的数据以计算平均粒径(产生数值结果的运行次数少于50%,而MD1为100%)。在仅提取物和AgNO₃对照样品中未检测到颗粒(未能满足最低轨迹数量,无法对这些样品进行定量)。使用50 nm柠檬酸盐包被的Biopure AgNPs作为对照(Nanocomposix,加利福尼亚州圣地亚哥),测定水中银纳米颗粒的定量限为1 μg/mL(未显示)。

图5. 医疗器械提取物(7天@37°C)的纳米颗粒追踪分析(NTA)表明,只有MD1的提取物在仪器的尺寸和检测限范围内含有可定量的纳米颗粒。*表示该设备无法获得可重复结果。仅显示7天 @37°C提取条件下的数据,因为其他条件得到的结果可靠性较低。

4. 讨论

本研究旨在加深对从医疗器械中提取的银的释放曲线及其物理形态的理解。这三种医疗器械(MD1、MD3和MD5)已知在其器械构造中含有纳米银,而MD2和MD4则作为“离子对照”,即这些器械中的银以非物理形态的离子化合物形式存在。这些表征是通过审阅公开可用的文档和广告信息确定的。

通过扫描电子显微镜(图1)确认了上述结果。尽管我们注意到离子对照中的银可以定位到器械的微小区域,但在这些夹杂物位置的EDS谱中,与银相关的峰强度较低,且这些夹杂物的物理形态虽然尺度极小,但并不类似于固体物理结构或纳米颗粒。相比之下,扫描电子显微镜表明MD1、MD3和MD5均含有银的纳米级物理沉积。因此,扫描电子显微镜的结果使我们能够确信最初将这些器械中的银标记为“纳米”和“离子”的准确性。

从器械中可提取的银量高度依赖于提取条件。该发现强化了以往的研究,并强调了根据所模拟的生理过程仔细选择提取介质的重要性。选择提取介质(水、生理盐水、枸橼酸人血浆)、时间和温度点,旨在阐明在医疗器械测试常用条件下银从器械中释放的动力学。具体而言,这些条件在国际标准化组织(ISO)《医疗器械生物学评价 10993 第12部分:样品制备和参考材料》[ISO 10993‐12:2007(E)]中有详细说明,但在本研究中进行了修改,以实现对时间过程的考察。除MD4外,预计样品制备对银提取率的影响极小。对于MD4,样品制备过程中暴露横截面可能促进了释放速率,但该器械的银提取率仍然是最低的。

使用ICP‐MS观察到显著不同的银释放模式。值得注意的是,尽管某些器械在血浆中按单位表面积计算似乎释放了非常相似量级的银,但在水和生理盐水中,其释放量存在较大差异。与之前的研究结果一致(里戈等人,2012),这些数据表明提取介质的选择对银提取率的影响可能超过一个数量级。虽然血浆提取可能最适用于估算银向血液中的释放情况,但生理盐水提取似乎会抑制银释放率,而水提取物的结果则更难预测。生理盐水可能是一种较差的提取介质,因为其中的氯离子可能与器械释放的Ag⁺离子发生反应(里戈等人,2012),形成氯化银沉淀,尽管本研究中未观察到沉淀物。

本研究采用了四种分析方法来检测提取液中纳米颗粒的可能存在的迹象(紫外‐可见光谱、透射电子显微镜、动态光散射和纳米颗粒追踪分析)。选择这些方法是因为它们都是商业化表征实验室中常见的技术,且对终端用户而言基本无需定制。虽然每种方法单独使用时并不能保证检测到样品中银纳米颗粒的存在,但多种正交技术结果一致时,则可形成有力的证据支持其存在。数据分析显示,仅在五种器械中的其中一种(MD1)的提取物中,在每项检测中均发现了银纳米颗粒存在的证据。

对于MD1的提取物,观察到在400纳米处有特征性吸光度峰,透射电子显微镜下直接观察到银阳性纳米颗粒(平均直径20 ±9纳米),并且在动态光散射和纳米颗粒追踪分析中均检测到了小于1000纳米的颗粒。对于其他器械,未获得此类一致性结果,但这并不表示银纳米颗粒不存在,而仅仅说明所采用的技术若存在银纳米颗粒,其灵敏度尚不足以检测到。

银纳米颗粒在约400纳米处表现出特征性的光吸光度,这是由于表面等离子体共振效应所致(马哈茂德等人,2012)。其他研究已证明紫外‐可见光谱在区分银离子和银纳米颗粒方面的有效性(佐克等人,2011)。该吸收峰的具体波长最大值及其强度受银纳米颗粒溶液的物理化学性质及其绝对浓度的影响。若未检测到吸光度峰,则表明银纳米颗粒(如果存在)的浓度低于实验的检测限(此处为200纳克/毫升),或颗粒直径较大,导致峰形变宽且强度降低。因此,本研究结果(图3)表明,只有来自MD1的提取物中含有浓度高于~ 200 ng/mL的银纳米颗粒。尽管我们通过使用商用50纳米银纳米颗粒构建校准曲线,估算了MD1提取物中银纳米颗粒的浓度为200至1100纳克/毫升,但由于提取物中银纳米颗粒的消光系数未知,这些数值仅可作为近似值。

已知银纳米颗粒的毒性会随粒径变化(朴等人,2011),因此采用了多种技术来表征提取物中银纳米颗粒的尺寸。透射电子显微镜结合能谱仪是提供样品中银纳米颗粒存在视觉和化学证据的技术之一。然而,样品必须经过在分析前进行了干燥,这可能会引入湿样品中原本不存在的物理伪影。本研究未使用低温透射电子显微镜(cryogenic TEM)和环境扫描电子显微镜(environmental SEM),而这两种技术可用于避免样品干燥问题。TEM分析的复杂性还在于难以分析颗粒的稀释样品。通常,我们采用上述方法对浓度为1 mg/mL的纳米颗粒溶液进行TEM分析。当溶液更加稀释时,在TEM网格上定位银纳米颗粒(AgNPs)会明显变得更加困难。在本研究中,显微镜操作人员在MD1的提取物中更易于定位并准确鉴定(使用EDS)银纳米颗粒(图4)。此外,还注意到,提取时间较长的时间点样品中银纳米颗粒的丰度进一步增加。尽管在其他器械的提取物中也发现了一些真正的银纳米颗粒,但其丰度非常低。由于寻找这些特征相对困难,因此难以确定这些少量银纳米颗粒是否代表样品本身,或仅仅是偶然的碎片/干燥伪影。因此,本研究中的TEM分析仅能为MD1中存在银纳米颗粒提供充分证据。

DLS和NTA都是通过测量纳米颗粒在流体中布朗运动速率来确定其粒径的技术。然而,这两种技术的测量方式存在显著差异:DLS使用激光照射样品,并利用自相关函数确定粒径,而NTA则通过光学方式追踪纳米颗粒,并通过对视频的分析直接测量布朗运动。因此,DLS的检测限在尺寸和浓度上均低于NTA,但NTA在表征浓度足够的非均相纳米颗粒混合物时更具优势。在本研究中,DLS检测到颗粒的频率高于NTA(图4和图5),提示可能存在低水平的颗粒或聚集体。关于DLS,由于多分散指数(PDI)值较高(> 0.2),所报告的z‐平均粒径难以解释,因而无法可靠地用于准确描述颗粒尺寸。尽管如此,检测到的信号表明可能存在颗粒,这一推测得到了透射电子显微镜(TEM)发现少量颗粒的支持,但并不能确凿证明原始样品中存在银纳米颗粒(AgNP)颗粒群。我们建议采用单颗粒ICP‐MS等其他技术进一步探索可能存在的低浓度AgNPs(刘等人,2014年)。此外,由于样品在进行DLS检测前未经过过滤处理分析中,我们无法排除大颗粒/纤维干扰动态光散射测量的可能性,这正在持续的研究中进行探索。

本研究中所采用的方法并非用于确定银离子和纳米颗粒对提取物中总银含量的相对贡献。人们认为,无论银离子是直接从器械释放还是从银纳米颗粒中溶出,它们都是产生抗菌效应的主要原因(Chernousova 和 Epple,2013)。尽管可以通过紫外‐可见光谱和纳米颗粒追踪分析的校准曲线结合电感耦合等离子体质谱来估算银离子与银纳米颗粒的相对比例,但理想情况下应采用时间分辨电感耦合等离子体质谱或分离技术(例如离心、色谱法或场流分级)来分离离子和颗粒群(Mitrano 等,2012;Ramos 等,2014;Sekine 等,2014)。此外,目前正在设计进一步的研究,以考虑银离子和颗粒在接触提取介质后可能发生转化的情况(Reidy 等,2013)。尽管我们尝试通过添加 AgNO₃对照来控制 Ag⁺自发还原为银纳米颗粒的情况,但在提取过程中仍可能发生其他转化,包括溶解、聚集以及吸附到提取容器上(Stebounova 等,2010)。

综合来看,银纳米颗粒提取的最有力证据来自五种医疗器械之一(MD1),而MD1正是已知表面涂有银纳米颗粒的器械之一。其他研究也探讨了银纳米颗粒从医疗器械和其他基底上的释放情况(Benn 和 Westerhoff,2008;Dair 等人,2010)。在一项最近的研究中,作者发现两种伤口敷料中的一种释放出显著更多的银纳米颗粒,这归因于敷料制造工艺的差异(霍尔布鲁克等人,2014)。在另一项研究中,研究人员考察了四种伤口敷料中的银在类似于本研究的介质(水、生理盐水和人血清替代物)中的释放情况(里戈等人,2012)。与我们的研究结果一致,医疗器械中银的释放速率取决于其构造和提取介质。此外,我们正在开展研究,以表征从医疗器械中可能释放出的不同理化性质的银纳米颗粒的潜在危害。最终,此类测试旨在通过为患者暴露于医疗器械所释放银纳米颗粒的风险评估提供依据,从而保护患者健康。

5. 结论

本研究中,所测试的五种医疗器械仅有一种在所有检测中显示出可观察水平的可提取银纳米颗粒,这表明含有银纳米颗粒的器械在接触水环境后未必会以可观测的量释放银纳米颗粒。目前正在进行进一步研究以量化这些暴露水平并阐明其释放机制。该研究正为医疗器械导致的银纳米颗粒暴露风险评估提供支持。

582

582

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?