摘要

卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)作为深度学习领域最具代表性的网络之一,在计算机视觉、自然语言处理等多个领域取得了令人瞩目的成就,吸引了学术界和工业界的广泛关注。现有综述主要专注于CNN在不同场景下的应用,缺乏从通用角度对CNN的全面分析,且未能覆盖近期提出的创新思想。本文旨在尽可能全面地介绍这一快速发展领域的新颖想法和前景展望。

本综述不仅涵盖二维卷积,还深入探讨了一维和多维卷积的应用。文章首先回顾了CNN的发展历史,然后提供了CNN的全面概述,接着深入介绍了经典和先进的CNN模型,特别强调了使这些模型达到最先进结果的关键创新点。通过实验分析,我们得出了一些结论并提供了函数选择的经验法则。此外,文章还涵盖了一维、二维和多维卷积的典型应用,最后讨论了CNN面临的开放性问题和有前景的发展方向,为未来研究提供指导。

关键词:深度学习、卷积神经网络、深度神经网络、计算机视觉

1. 引言

卷积神经网络(CNN)在深度学习领域取得了辉煌成就,已成为最具代表性的神经网络之一。基于卷积神经网络的计算机视觉技术使人们能够完成过去几个世纪被认为不可能的任务,如人脸识别、自动驾驶汽车、自助超市和智能医疗。为了更好地理解现代卷积神经网络并使其更好地服务于人类,本文对CNN进行全面综述,介绍经典模型和应用,并提出CNN的发展前景。

1.1 CNN的发展历程

卷积神经网络的出现离不开人工神经网络(ANN)的发展。1943年,McCulloch和Pitts提出了第一个神经元数学模型——MP模型。在20世纪50年代末和60年代初,Rosenblatt通过在MP模型中添加学习能力,提出了单层感知机模型。然而,单层感知机网络无法处理线性不可分问题(如XOR问题)。

1986年,Hinton等人提出了通过误差反向传播算法训练的多层前馈网络——反向传播网络(BP网络),解决了单层感知机无法解决的一些问题。1987年,Waibel等人提出了用于语音识别的时延神经网络(TDNN),可以视为一维卷积神经网络。随后,Zhang提出了第一个二维卷积神经网络——平移不变人工神经网络(SIANN)。

LeCun等人在1989年也构建了用于手写邮政编码识别的卷积神经网络,并首次使用了"卷积"这一术语,这是LeNet的原始版本。在20世纪90年代,相继提出了各种浅层神经网络,如混沌神经网络和一般回归神经网络,其中最著名的是LeNet-5。

然而,当神经网络层数增加时,传统的BP网络会遇到局部最优、过拟合、梯度消失和梯度爆炸等问题。2006年,Hinton等人提出了深度学习的关键观点:1)多隐藏层人工神经网络具有出色的特征学习能力;2)"逐层预训练"可以有效克服训练深度神经网络的困难,这带来了深度学习的研究热潮。

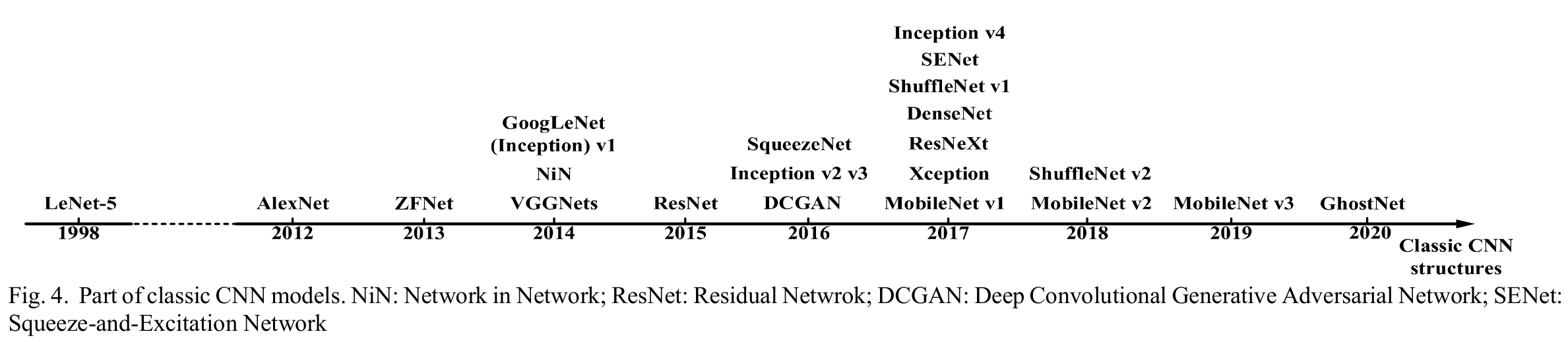

2012年,Alex等人在ImageNet大规模视觉识别挑战赛(LSVRC)中使用深度CNN获得了当时最好的分类结果,这引起了研究人员的极大关注,并大大促进了现代CNN的发展。

1.2 现有综述的不足

在本文之前,已有一些研究者对CNN进行了综述。Aloysius等人按时间顺序关注了深度学习框架,但他们没有充分解释为什么这些架构比其前身更好,以及这些架构如何实现其目标。Dhillon等人讨论了一些经典网络的架构,但在他们的工作之后,提出了许多新一代网络,如MobileNet v3、Inception v4和ShuffleNet系列,这些都值得研究者关注。

此外,还有一些工作专门综述了CNN在目标检测、图像识别、图像分割等特定应用中的作用。这些综述主要关注CNN在不同场景下的应用,而没有从通用角度考虑CNN。同时,由于CNN的快速发展,该领域提出了许多启发性的想法,但这些综述并未完全涵盖。

1.3 本文贡献

本文专注于分析和讨论CNN,具体贡献如下:

-

全面概述:提供CNN的简要概述,包括现代CNN的一些基本构建块,涉及一些令人着迷的卷积结构和创新。

-

经典模型分析:涵盖基于CNN的经典模型,从LeNet-5、AlexNet到MobileNet v3和GhostNet,强调这些模型的创新点,帮助读者从杰作中汲取有用经验。

-

实验分析:讨论几种代表性的激活函数、损失函数和优化器,通过实验得出一些结论。

-

多维应用:虽然二维卷积的应用广泛使用,但一维和多维卷积也不应被忽视,文章展示了一些典型应用。

-

前景展望:提出了关于CNN前景的几个观点,其中一部分旨在完善现有CNN,另一部分则从头创建新网络。

2. CNN基础概述

2.1 CNN的基本原理

卷积神经网络是一种能够通过卷积结构从数据中提取特征的前馈神经网络。与传统的特征提取方法不同,CNN不需要手动提取特征。CNN的架构受到视觉感知的启发:生物神经元对应人工神经元;CNN核代表可以响应各种特征的不同感受器;激活函数模拟只有超过某个阈值的神经电信号才能传输到下一个神经元的功能。损失函数和优化器是人们发明的用来教导整个CNN系统学习我们期望的内容。

2.2 CNN的核心优势

与一般的人工神经网络相比,CNN具有许多优势:

1. 局部连接(Local Connections) 每个神经元不再连接到前一层的所有神经元,而只连接到少数神经元,这有效地减少了参数并加速了收敛。这种连接方式模拟了生物视觉系统中的局部感受野概念,使网络能够关注输入数据的局部特征,同时减少了计算复杂度。

2. 权重共享(Weight Sharing) 一组连接可以共享相同的权重,这进一步减少了参数数量。权重共享使得CNN能够在输入的不同位置检测相同的特征,提高了网络的平移不变性。这种特性使得CNN特别适合处理图像数据,因为图像中的特征可能出现在任何位置。

3. 降采样维度减少(Down-sampling Dimensionality Reduction) 池化层利用图像局部相关性原理对图像进行降采样,可以在保留有用信息的同时减少数据量。它还可以通过去除琐碎特征来减少参数数量。降采样不仅减少了计算负担,还提供了某种程度的平移和尺度不变性。

这三个吸引人的特性使CNN成为深度学习领域最具代表性的算法之一。

2.3 CNN的核心组件

为了构建CNN模型,通常需要四个核心组件:

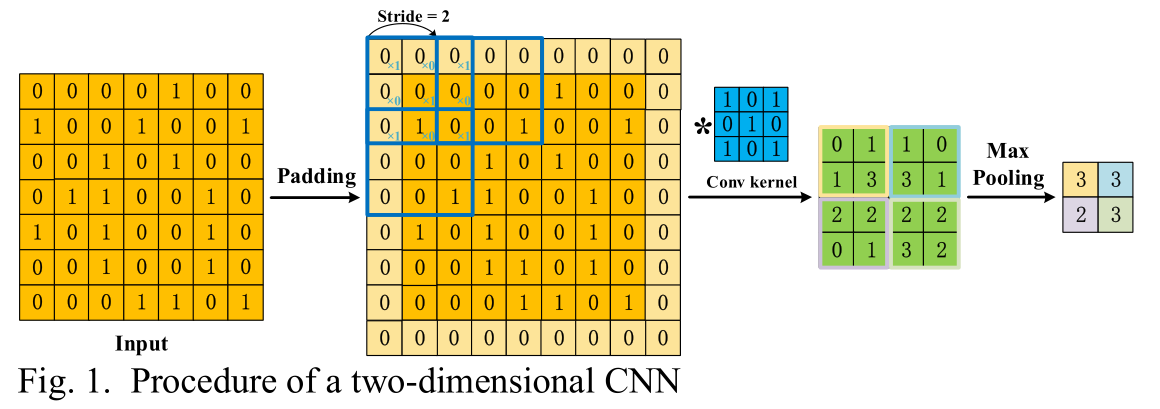

1. 卷积(Convolution) 卷积是特征提取的关键步骤。卷积的输出可以称为特征图(Feature Maps)。卷积操作通过滑动窗口的方式,将卷积核与输入数据进行数学卷积运算,提取局部特征。

2. 填充(Padding) 当设置特定大小的卷积核时,我们会丢失边界信息。因此,引入填充来用零值扩大输入,这可以间接调整输出尺寸。常见的填充策略包括'SAME'填充(保持输出尺寸与输入相同)和'VALID'填充(不进行填充)。

3. 步长(Stride) 为了控制卷积的密度,采用步长。步长越大,密度越低。步长控制着卷积核在输入上移动的步幅,较大的步长会产生较小的输出特征图。

4. 池化(Pooling) 卷积后,特征图包含大量特征,容易引起过拟合问题。因此,提出池化(也称为降采样)来消除冗余,包括最大池化和平均池化。池化操作不仅减少了特征图的尺寸,还提供了平移不变性。

2.4 特殊卷积结构

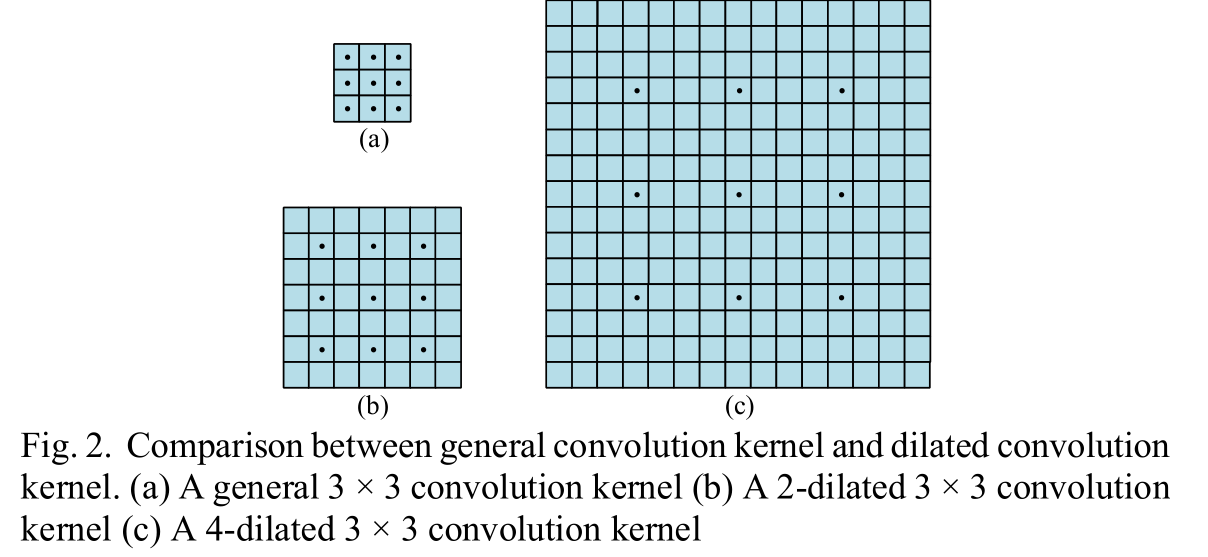

膨胀卷积(Dilated Convolution) 为了使卷积核感知更大的区域,提出了膨胀卷积。虽然有效核点仍然是3×3,但2-膨胀卷积具有7×7的感受野,4-膨胀卷积具有15×15的感受野。这种技术允许网络在不增加参数的情况下扩大感受野。

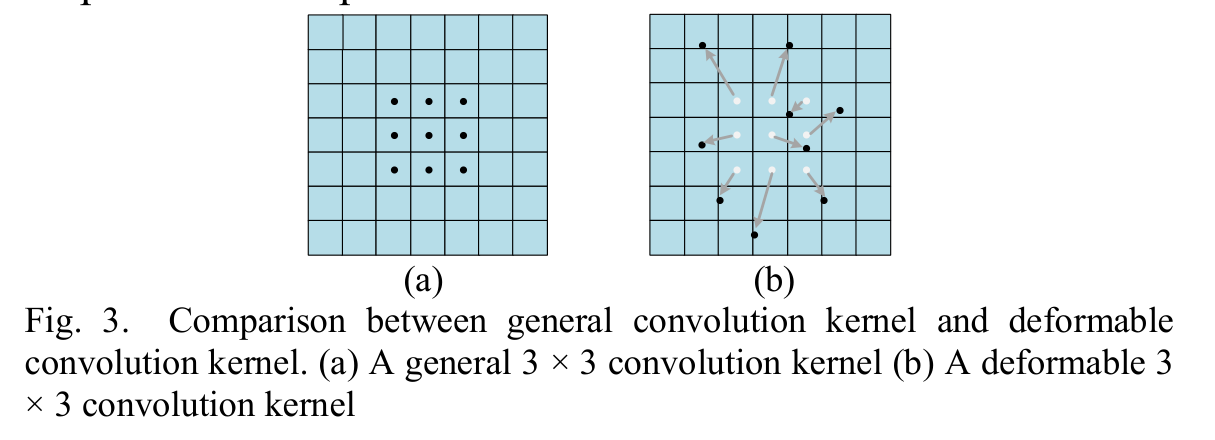

可变形卷积(Deformable Convolution) 为了处理现实世界中物体形状通常不规则的问题,提出了可变形卷积。可变形卷积能够只关注感兴趣的区域,使特征图更具代表性。这种卷积允许采样位置根据输入内容自适应地变形。

除此之外,还存在各种精彩的卷积,如可分离卷积、分组卷积和多维卷积,这些将在后续章节中详细讨论。

3. 经典CNN模型详解

自2012年AlexNet提出以来,研究人员发明了各种CNN模型——更深、更宽、更轻。由于篇幅限制,本节旨在概述几个代表性模型,重点讨论它们的创新点。

3.1 LeNet-5:现代CNN的开端

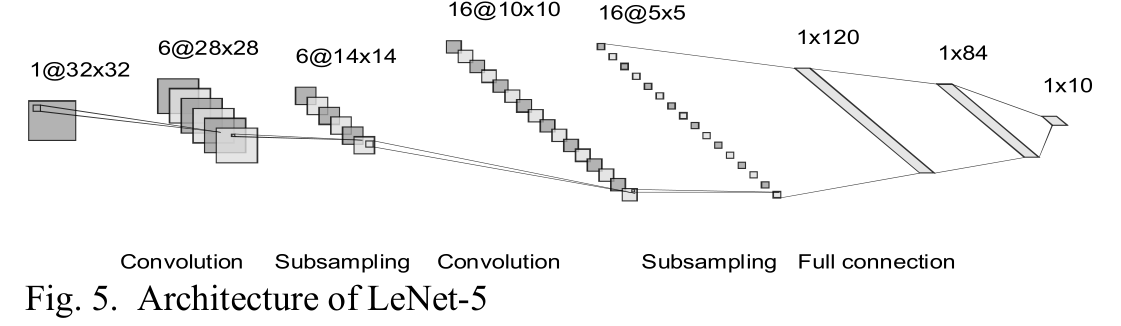

LeCun等人在1998年提出了LeNet-5,这是一个用反向传播算法训练的高效卷积神经网络,用于手写字符识别。LeNet-5由七个可训练层组成,包含两个卷积层、两个池化层和三个全连接层。

LeNet-5的核心特点:

LeNet-5是结合局部感受野、共享权重和空间或时间子采样的开创性卷积神经网络,在一定程度上能够确保平移、尺度和失真不变性,是现代CNN的基础。LeNet-5的设计哲学体现了CNN的核心思想:通过局部连接和权重共享来减少参数,通过池化来实现平移不变性。

虽然LeNet-5在识别手写字符和读取银行支票方面很有用,但仍然没有超过传统的支持向量机(SVM)和提升算法,因此在当时没有获得足够的关注。这种情况直到计算能力和数据集规模大幅提升后才得到改变。

3.2 AlexNet:深度学习的里程碑

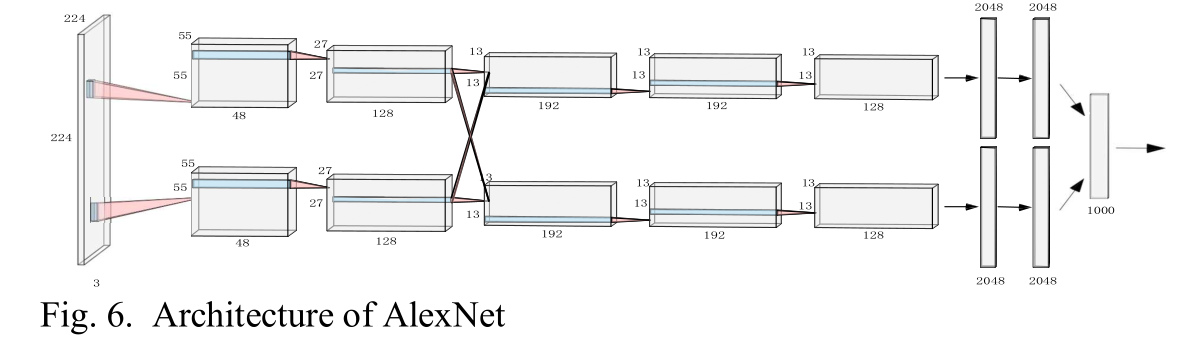

Alex等人在2012年提出了AlexNet,在ImageNet 2012竞赛中获得冠军。AlexNet有八层,包含五个卷积层和三个全连接层。AlexNet继承了LeNet的思想,并将CNN的基本原理应用到深而宽的网络中。

AlexNet的主要创新:

1. ReLU激活函数的应用 AlexNet使用ReLU作为CNN的激活函数,缓解了网络较深时的梯度消失问题。虽然ReLU激活函数在AlexNet之前很久就被提出,但直到AlexNet的出现才被广泛采用。ReLU函数的简单性(max(0,x))使得计算更加高效,同时避免了sigmoid和tanh函数的饱和问题。

2. Dropout技术的引入 AlexNet使用Dropout在训练期间随机忽略一些神经元以避免过拟合。这种技术主要用在最后几个全连接层中。Dropout通过在训练时随机将一些神经元的输出设为零,强制网络学习更加鲁棒的特征表示,防止网络过度依赖特定的神经元。

3. 重叠最大池化 在AlexNet的卷积层中,使用重叠最大池化替代了之前卷积神经网络中常用的平均池化。最大池化可以避免平均池化的模糊结果,重叠池化可以提高特征的丰富性。重叠池化意味着池化窗口的步长小于窗口大小,这样可以保留更多的空间信息。

4. 局部响应归一化(LRN) 提出LRN来模拟生物神经系统的侧抑制机制,即接受刺激的神经元可以抑制周围神经元的活动。类似地,LRN可以使小值神经元被抑制,大值神经元相对活跃,其功能非常类似于归一化。因此,LRN是增强模型泛化能力的一种方法。

5. 分组卷积的实现 AlexNet还采用两个强大的GPU来训练分组卷积。由于单个GPU的计算资源限制,AlexNet设计了一个分组卷积结构,可以在两个不同的GPU上训练。然后,两个GPU生成的特征图可以作为最终输出组合。

6. 数据增强技术 AlexNet在训练中采用了两种数据增强方法。第一种是从原始256×256图像及其水平反射中提取随机224×224补丁,以获得更多训练数据。此外,利用主成分分析(PCA)来改变训练集的RGB值。在进行预测时,AlexNet还扩大数据集,然后计算其预测的平均值作为最终结果。AlexNet表明使用数据增强可以大大缓解过拟合问题并提高泛化能力。

3.3 VGGNets:深度的力量

VGGNets是由牛津大学视觉几何组(VGG)提出的一系列卷积神经网络算法,包括VGG-11、VGG-11-LRN、VGG-13、VGG-16和VGG-19。VGGNets在ImageNet挑战赛2014的定位赛道中获得第一名。

VGGNets的核心改进:

VGGNets的作者证明了增加神经网络的深度可以在一定程度上提高网络的最终性能。与AlexNet相比,VGGNets有以下改进:

1. 移除LRN层 作者发现LRN在深度CNN中的效果不明显,因此移除了LRN层。这一决定简化了网络结构,同时并没有显著影响性能。

2. 使用小卷积核 VGGNets使用3×3卷积核而不是5×5或更大的卷积核,因为几个小核具有相同的感受野,但有更多的非线性变化。例如,两个3×3核的感受野与一个5×5核相同,但参数数量减少约45%,并且有两个非线性变化而不是一个。

这种设计选择的数学原理是:两个连续的3×3卷积层的有效感受野等于一个5×5卷积层,但前者具有更少的参数和更多的非线性:

$$\text{参数数量对比:} 2 \times (3 \times 3 \times C^2) \text{ vs } 5 \times 5 \times C^2$$

其中C是通道数。显然,前者的参数数量更少。

3.4 GoogLeNet/Inception系列:宽度的探索

GoogLeNet是ILSVRC 2014图像分类算法的获胜者,是第一个由Inception模块堆叠形成的大规模CNN。Inception网络有四个版本,分别是Inception v1、Inception v2、Inception v3和Inception v4。

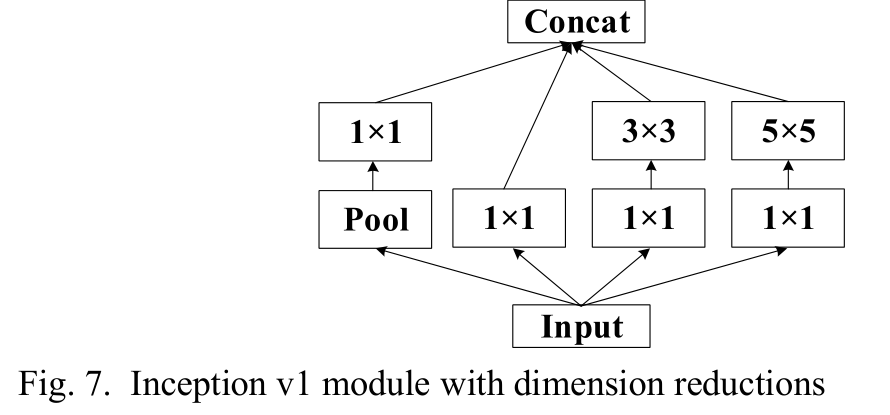

3.4.1 Inception v1

由于图像中的物体与相机的距离不同,占图像大比例的物体通常偏好大的卷积核或几个小的卷积核,而图像中的小物体则相反。基于过去的经验,大核有许多参数要训练,深度网络难以训练。因此,Inception v1部署1×1、3×3、5×5卷积核来构建"宽"网络。

不同大小的卷积核可以提取图像不同尺度的特征图,然后将这些特征图堆叠以获得更具代表性的特征图。此外,使用1×1卷积核来减少通道数,即降低计算成本。1×1卷积的作用不仅仅是降维,还增加了网络的非线性。

3.4.2 Inception v2

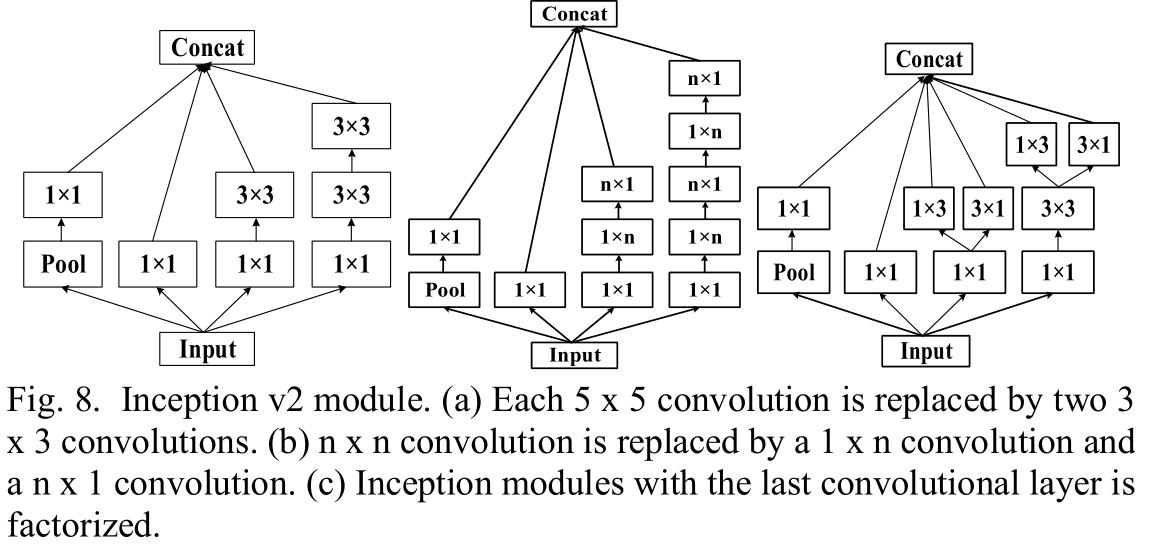

Inception v2利用批量归一化来处理内部协变量偏移问题。每层的输出都归一化为正态分布,这可以增加模型的鲁棒性,并以相对较大的学习率训练模型。

此外,Inception v2展示了单个5×5卷积层可以被两个3×3卷积层替换。一个n×n卷积层可以被一个1×n和一个n×1卷积层替换。然而,原始论文指出在早期层中使用因式分解效果不佳,最好在中等大小的特征图上使用。

3.4.3 Inception v3

Inception v3整合了Inception v2中提到的主要创新,并将5×5和3×3卷积核因式分解为两个一维卷积核(一个7×1和一个1×7,一个3×1和一个1×3)。这种操作加速了训练,进一步增加了网络的深度和非线性。此外,网络的输入尺寸从224×224改为299×299,并使用RMSProp作为优化器。

3.4.4 Inception v4和Inception-ResNet

Inception v4模块基于Inception v3,架构更加简洁,使用更多的Inception模块。实验评估证明Inception v4比其前身更好。

此外,ResNet结构被用来扩展Inception网络的深度,即Inception-ResNet-v1和Inception-ResNet-v2。实验证明它们可以提高训练速度和性能。

3.5 ResNet:残差连接的革命

从理论上讲,深度神经网络(DNN)优于浅层网络,因为前者可以提取更复杂和充分的图像特征。然而,随着层数的增加,DNN容易引起梯度消失、梯度爆炸等问题。He等人在2016年提出了34层残差网络,这是ILSVRC 2015图像分类和目标检测算法的获胜者。

残差块的核心思想:

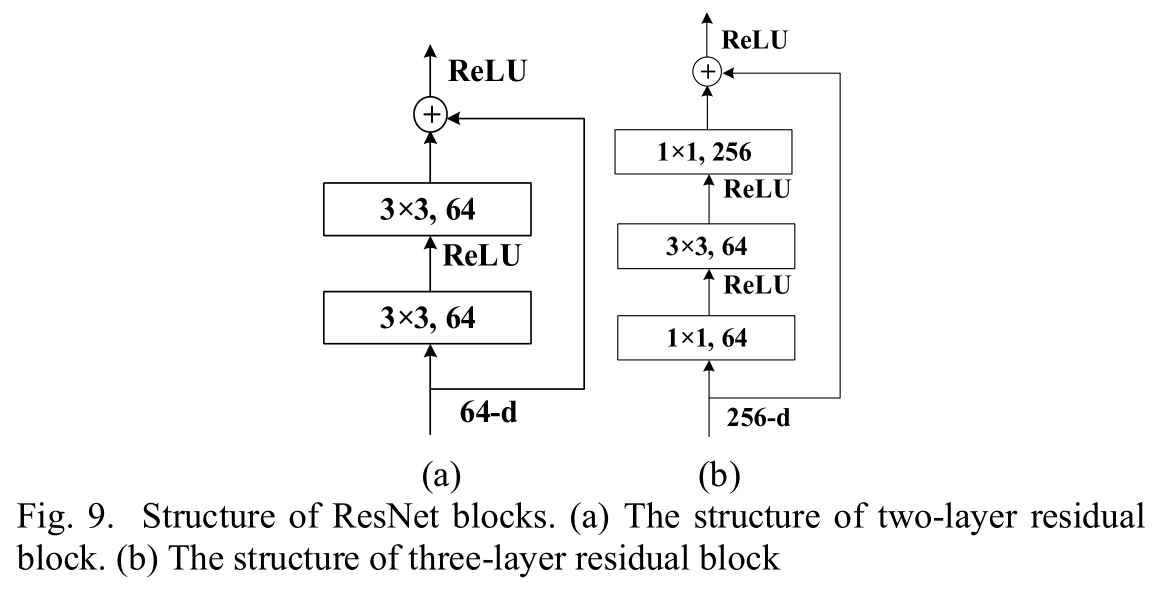

ResNet的重要贡献之一是通过快捷连接构建的两层残差块。残差块的数学表示可以写为:

$$y = F(x, {W_i}) + x$$

其中x是输入,y是输出,F(x, {Wi})表示要学习的残差映射。

50层、101层和152层ResNet使用三层残差块而不是两层残差块。三层残差块也被称为瓶颈模块,因为块的两端比中间更窄。使用1×1卷积核不仅可以减少网络中的参数数量,还可以大大提高网络的非线性。

大量实验证明,ResNet可以缓解深度神经网络中的梯度消失问题而不出现退化,因为梯度可以直接通过快捷连接流动。基于ResNet,许多研究设法改进原始ResNet的性能,如预激活ResNet、宽ResNet、随机深度ResNets(SDR)和ResNet中的ResNet(RiR)。

3.6 DCGAN:生成对抗网络与CNN的结合

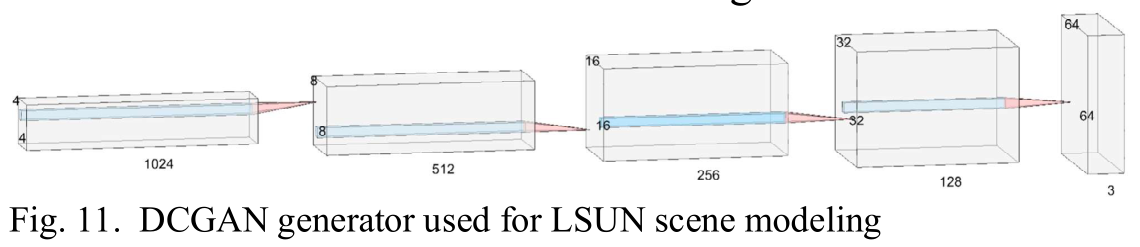

生成对抗网络(GAN)是Goodfellow等人在2014年提出的无监督模型。GAN包含生成模型G和判别模型D。模型G用随机噪声z生成服从G学习的数据分布Pdata的样本G(z)。模型D可以确定输入样本是真实数据x还是生成数据G(z)。

Radford等人在2015年提出了深度卷积生成对抗网络(DCGAN)。DCGAN在大规模场景理解(LSUN)数据集上的生成器通过使用深度卷积神经网络实现。

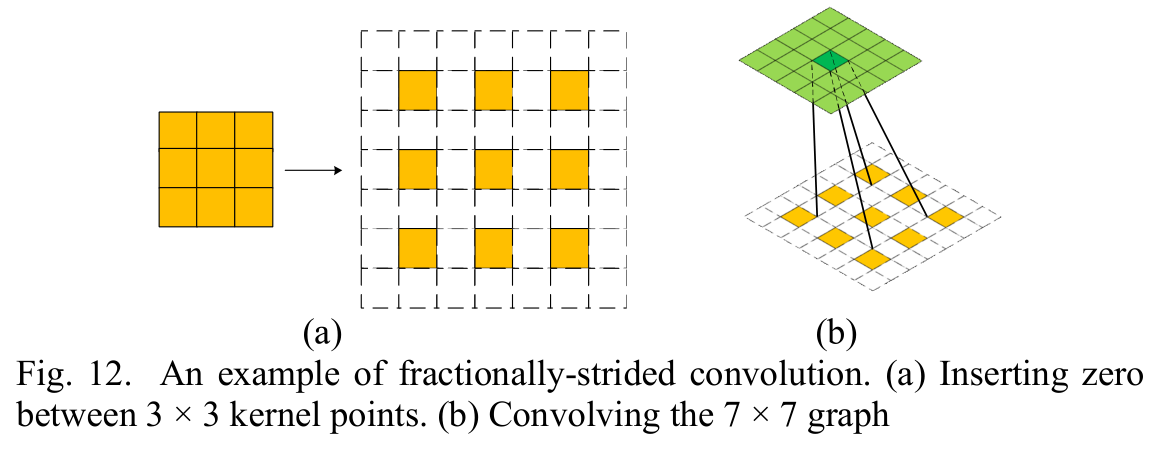

分数步长卷积(Fractionally-strided Convolution)

DCGAN的生成模型通过"分数步长卷积"执行上采样。假设有一个3×3输入,期望输出的大小大于3×3,那么可以通过在像素之间插入零来扩展3×3输入。扩展到5×5大小后,执行卷积可以获得大于3×3的输出。

3.7 MobileNets:移动设备的轻量化方案

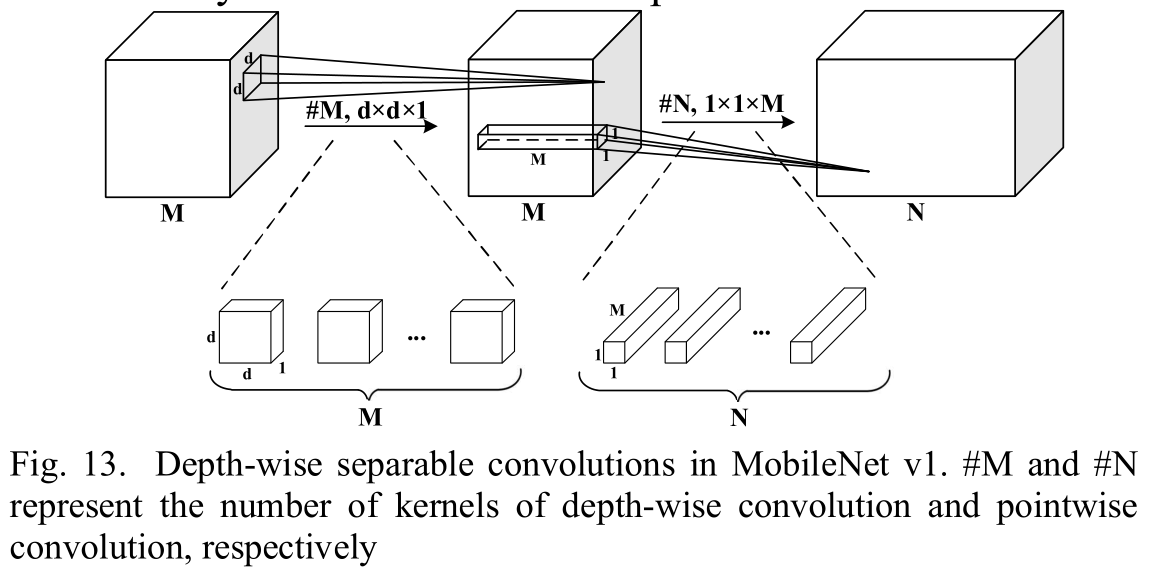

MobileNets是Google为手机等嵌入式设备提出的一系列轻量级模型。它们使用深度可分离卷积和几种先进技术来构建精细的深度神经网络。到目前为止,有三个版本的MobileNets,即MobileNet v1、MobileNet v2和MobileNet v3。

3.7.1 MobileNet v1

MobileNet v1利用Xception中提出的深度可分离卷积,将标准卷积分解为深度卷积和逐点卷积(1×1卷积)。

深度可分离卷积的优势:

具体而言,标准卷积将每个卷积核应用于输入的所有通道。相比之下,深度卷积将每个卷积核仅应用于输入的一个通道,然后使用1×1卷积来组合深度卷积的输出。这种分解可以大幅减少参数数量。

设输入特征图尺寸为DF×DF×M,输出特征图尺寸为DF×DF×N,卷积核尺寸为DK×DK,则:

- 标准卷积参数量:$$DK \times DK \times M \times N$$

- 深度可分离卷积参数量:$$DK \times DK \times M + M \times N$$

参数减少比例:$$\frac{DK \times DK \times M + M \times N}{DK \times DK \times M \times N} = \frac{1}{N} + \frac{1}{DK^2}$$

MobileNet v1还引入了宽度乘数来减少每层的通道数和分辨率乘数来降低输入图像(特征图)的分辨率。

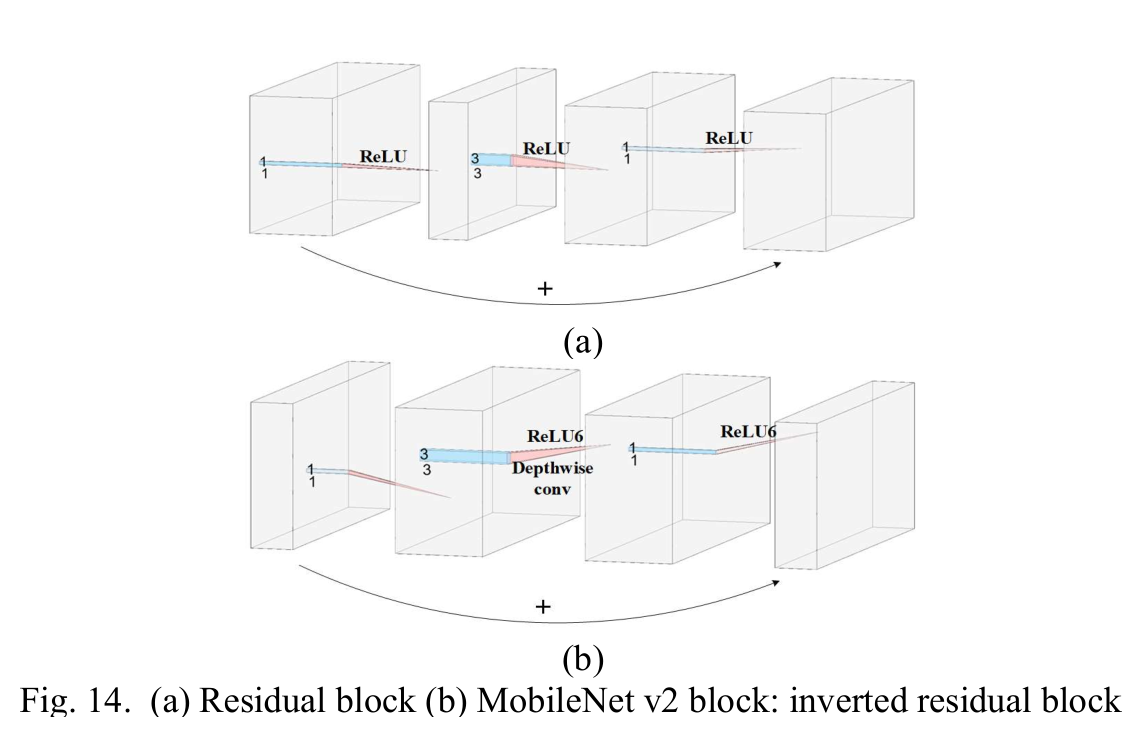

3.7.2 MobileNet v2

基于MobileNet v1,MobileNet v2主要引入了两个改进:倒残差块和线性瓶颈模块。

倒残差块的设计理念:

在3.5节中,我们解释了三层残差块,其目的是利用1×1卷积来减少3×3卷积中涉及的参数数量。换句话说,残差块的整个过程是通道压缩—标准卷积—通道扩展。在MobileNet v2中,倒残差块与残差块相反。倒残差块的输入首先通过1×1卷积核进行通道扩展,然后通过3×3深度可分离卷积,最后通过1×1卷积核将通道数压缩回去。

简而言之,倒残差块的整个过程是通道扩展—深度可分离卷积—通道压缩。由于深度可分离卷积无法改变通道数,这导致输入通道数限制了特征提取,因此利用倒残差块来处理这个问题。

线性瓶颈模块:

在执行通道扩展—深度可分离卷积—通道压缩步骤时,在"通道压缩"后会遇到一个问题。即在低维空间中利用ReLU激活函数时容易破坏信息,而在高维空间中不会发生这种情况。因此,移除了倒残差块第二个1×1卷积后的ReLU激活函数,采用线性变换。因此,这种架构被称为线性瓶颈模块。

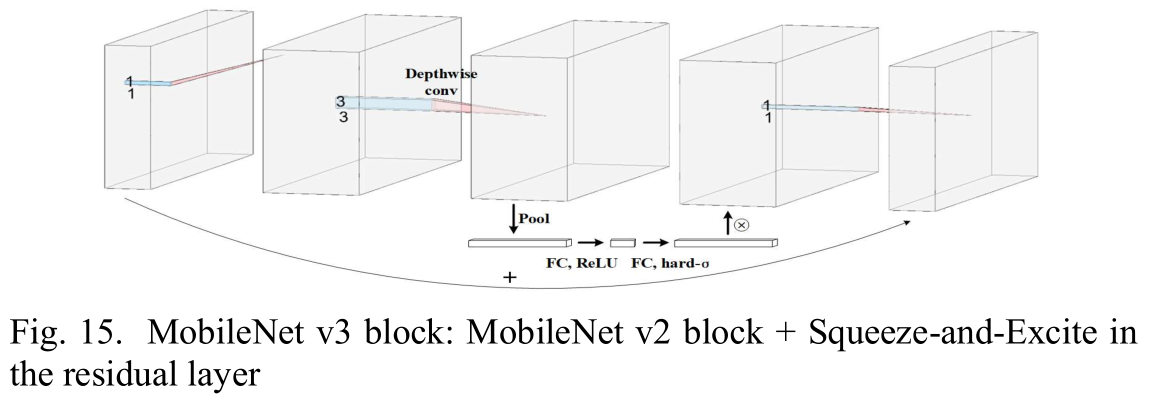

3.7.3 MobileNet v3

MobileNet v3实现了三个改进:结合平台感知神经架构搜索(platform-aware NAS)和NetAdapt算法的网络搜索、基于压缩和激励的轻量级注意力模型,以及h-swish激活函数。

网络架构搜索: 对于MobileNet v3,研究人员使用平台感知NAS进行块级搜索。平台感知NAS利用基于RNN的控制器和分层搜索空间来找到全局网络的结构。然后,NetAdapt算法作为平台感知NAS的补充,用于层级搜索,可以微调以找到每层中滤波器的最佳数量。

轻量级注意力机制: MobileNet v3利用压缩和激励(SE)来重新权衡每层的通道,以实现轻量级注意力模型。在倒残差块的深度卷积之后,添加SE模块。首先执行全局池化操作,然后是全连接层,将通道数减少到1/4。第二个全连接层用于恢复通道数并获得每层的权重。最后,将权重与深度卷积相乘得到重新加权的特征图。

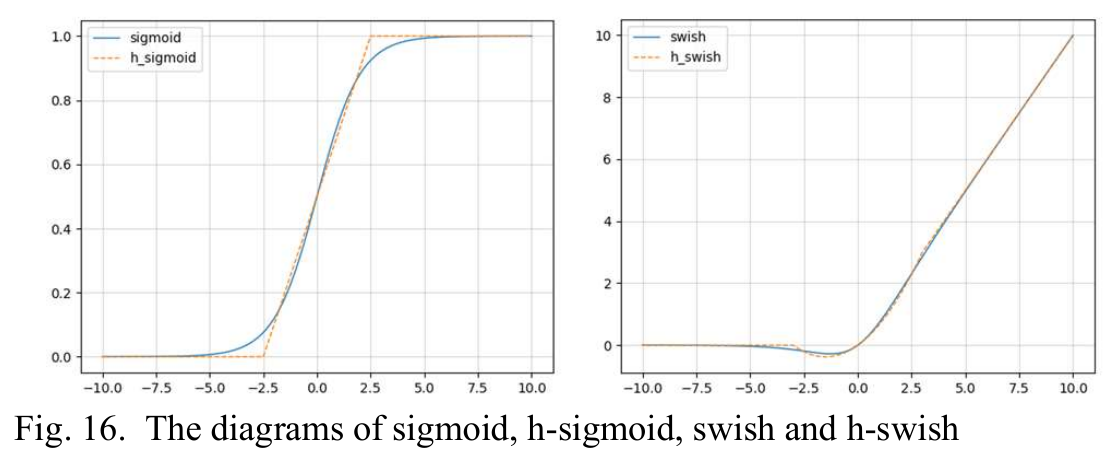

h-swish激活函数: MobileNet v3的作者发现swish激活函数与ReLU相比可以提高网络的准确性。然而,swish函数计算成本太高,因此他们提出了swish的硬版本(h-swish),在精度损失很小的情况下减少计算。

3.8 ShuffleNets:高效的轻量化网络

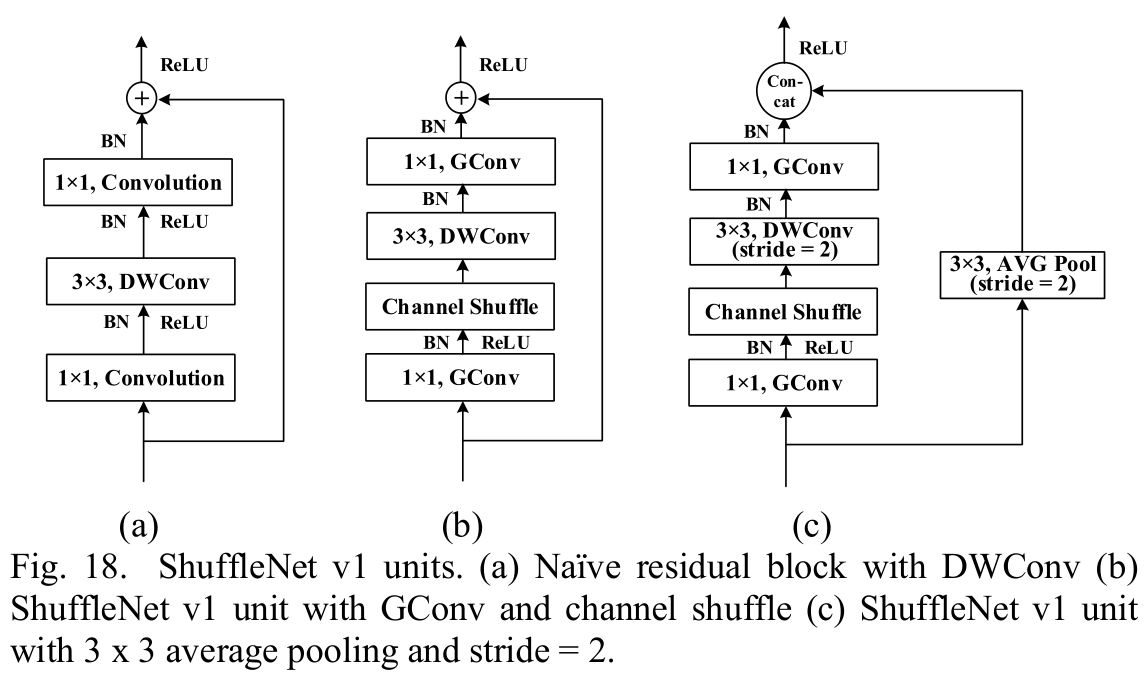

ShuffleNets是MEGVII提出的一系列基于CNN的模型,用于解决移动设备计算能力不足的问题。这些模型结合了逐点分组卷积、通道洗牌和其他一些技术,在精度损失很小的情况下显著降低了计算成本。

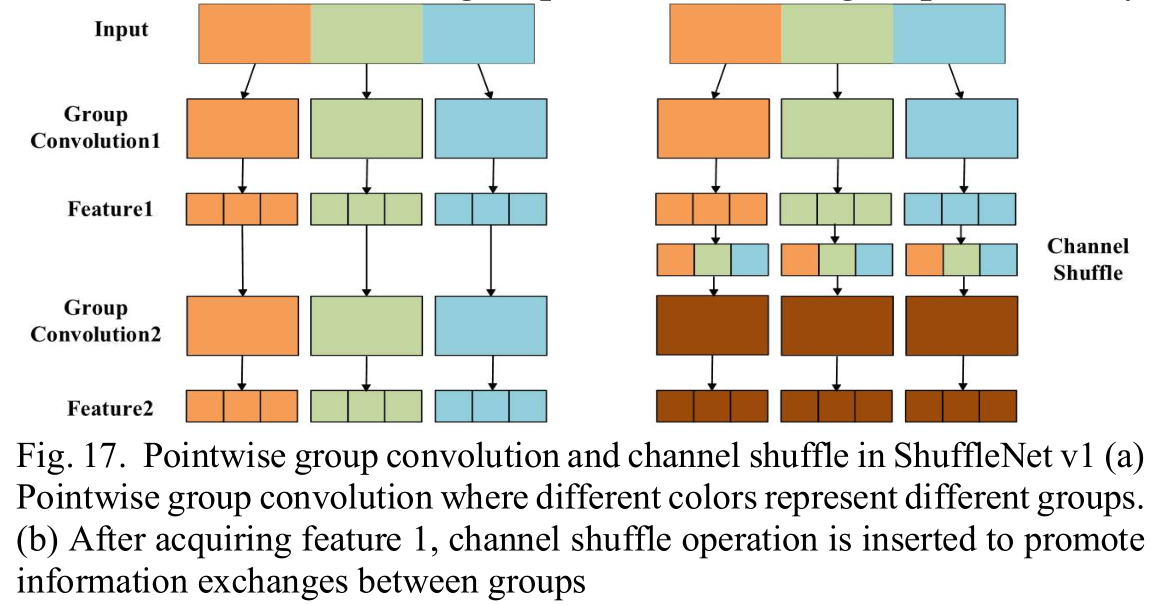

3.8.1 ShuffleNet v1

ShuffleNet v1旨在为资源受限的设备构建高效的CNN结构。有两个创新:逐点分组卷积和通道洗牌。

逐点分组卷积: ShuffleNet v1的作者认为Xception和ResNeXt在极小网络中效率较低,因为1×1卷积需要大量计算资源。因此,提出逐点分组卷积来降低1×1卷积的计算复杂度。逐点分组卷积要求每个卷积操作仅在相应的输入通道组上进行,这可以降低计算复杂度。

通道洗牌: 然而,一个问题是逐点分组卷积阻止了不同组之间的特征图相互通信,这对提取代表性特征图是有害的。因此,提出通道洗牌操作来帮助不同组中的信息随机流向其他组。

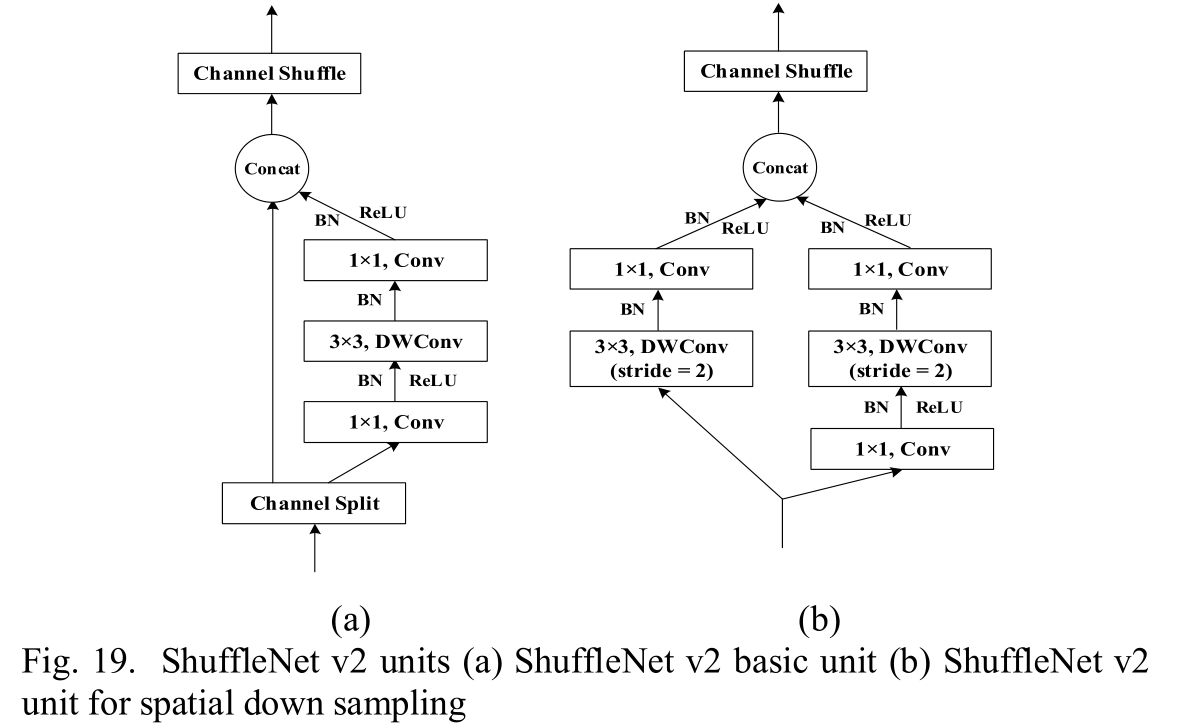

3.8.2 ShuffleNet v2

ShuffleNet v2的作者建议许多网络由计算复杂度的度量(即FLOPs)主导。然而,FLOPs不应被视为评估网络速度的唯一标准,因为内存访问成本(MAC)是另一个关键因素。

他们通过实验提供了设计网络的一些指导原则,并使用这些指导原则来构建ShuffleNet v2:

- 通过实验发现,当输入通道数等于输出通道数时,MAC最小。

- 改变卷积的分组数会影响网络训练速度。随着分组数的增加,MAC增加,训练速度降低。

- 网络碎片化降低了并行性程度。

- 元素级操作(如ReLU、张量加法等)是不可忽略的,会消耗大量时间。

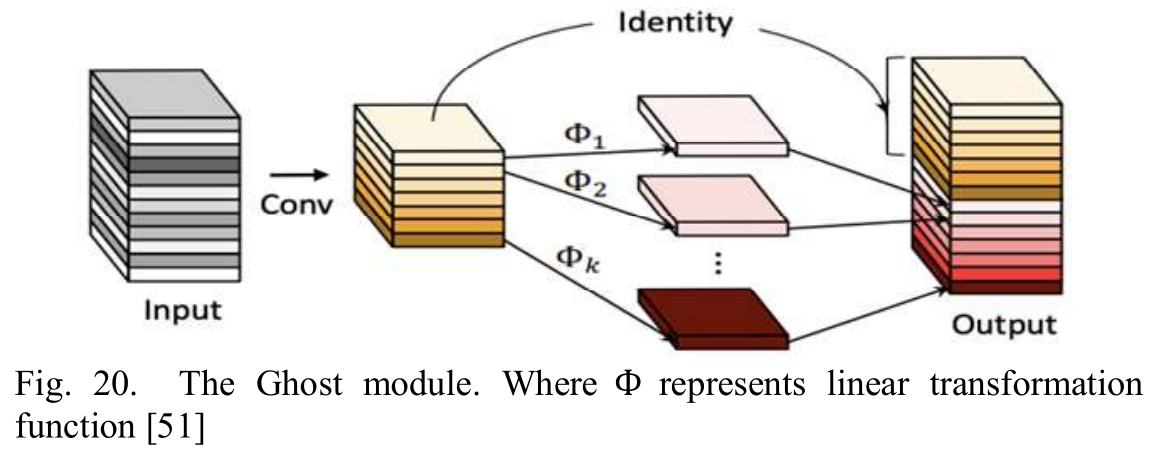

3.9 GhostNet:减少冗余特征

由于现有CNN为图像认知提取了大量冗余特征,Han等人提出了GhostNet来有效降低计算成本。他们发现传统卷积层中有许多相似的特征图,这些特征图被称为"幽灵"。

Ghost模块的核心思想:

他们将传统卷积层分为两部分。在第一部分中,较少的卷积核直接用于特征提取,这与原始卷积相同。然后,这些特征通过线性变换处理以获得多个特征图。他们证明了Ghost模块适用于其他CNN模型,可以在保持性能的同时显著减少计算成本。

4. 关键组件的深入分析

4.1 激活函数详解

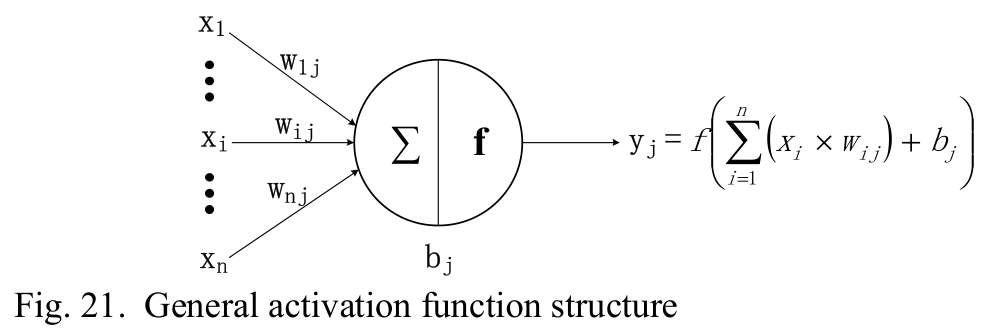

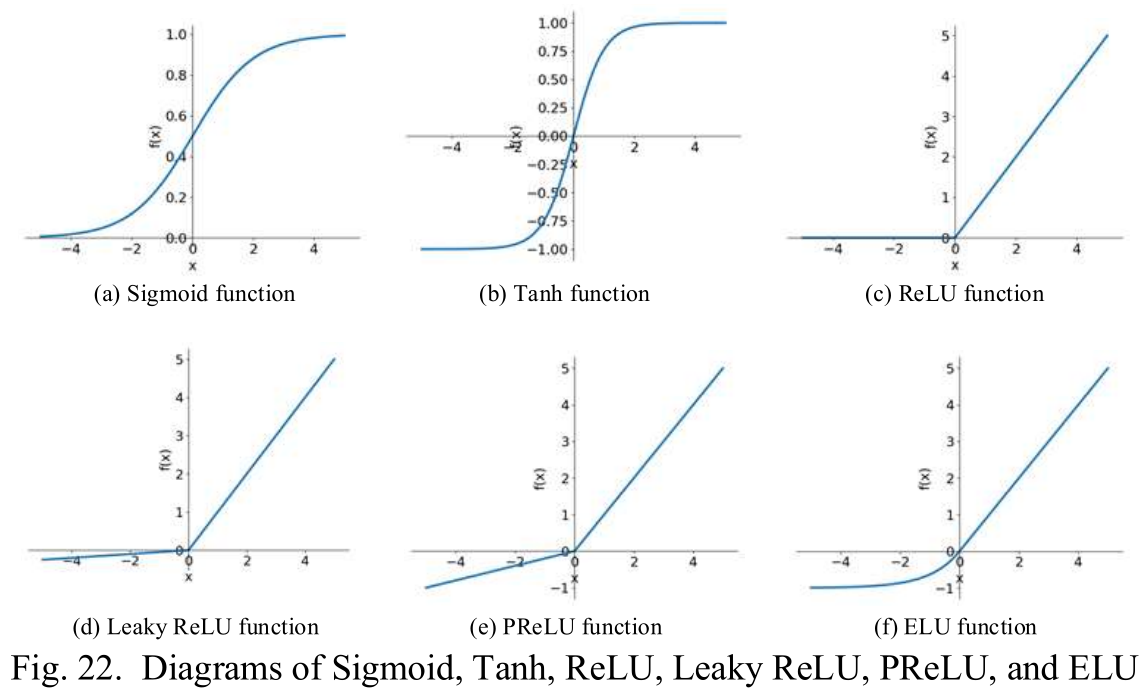

激活函数在CNN中起着至关重要的作用,它决定了哪些信息应该传输到下一个神经元。类似于人脑神经元模型的功能,这里的激活函数是一个单元,决定哪些信息应该传输到下一个神经元。

4.1.1 主要激活函数类型

Sigmoid函数 Sigmoid函数是最典型的非线性激活函数之一,具有整体S形。当x值接近0时,梯度变得更陡峭。Sigmoid函数可以将实数映射到(0,1),因此可以用于二元分类问题。此外,SENet和MobileNet v3需要将输出值转换为(0,1)用于注意力机制,其中sigmoid是一个很好的实现方式。

Tanh函数 与sigmoid不同,tanh函数可以将实数映射到(-1,1)。由于tanh的输出均值为0,它可以实现一种归一化,这使得下一层更容易学习。

ReLU函数 修正线性单元(ReLU)是另一个有效的激活函数。当x小于0时,其函数值为0;当x大于或等于0时,其函数值为x本身。与sigmoid和tanh函数相比,使用ReLU函数的一个显著优势是它可以加速学习。

Leaky ReLU函数 当x小于0时,ReLU的梯度为0,这意味着反向传播的误差将乘以0,导致没有误差传递到前一层。在这种情况下,神经元将被视为未激活或死亡。因此,提出了一些改进版本。Leaky ReLU可以减少神经元未激活的情况。当x小于0时,Leaky ReLU的输出是x/a,而不是零,其中'a'是范围(1,+∞)内的固定参数。

PReLU函数 ReLU的另一个变体是PReLU。与Leaky ReLU不同,PReLU负部分的斜率基于数据,而不是预定义的。He等人认为PReLU是在ImageNet 2012分类数据集上超越人类分类水平的关键。

ELU函数 指数线性单元(ELU)函数是ReLU的另一个改进版本。由于ReLU是非负激活的,其输出的平均值大于0。这个问题会导致下一层单元的偏移。ELU函数有负值,因此其输出的平均值接近0,使得收敛速度比ReLU更快。

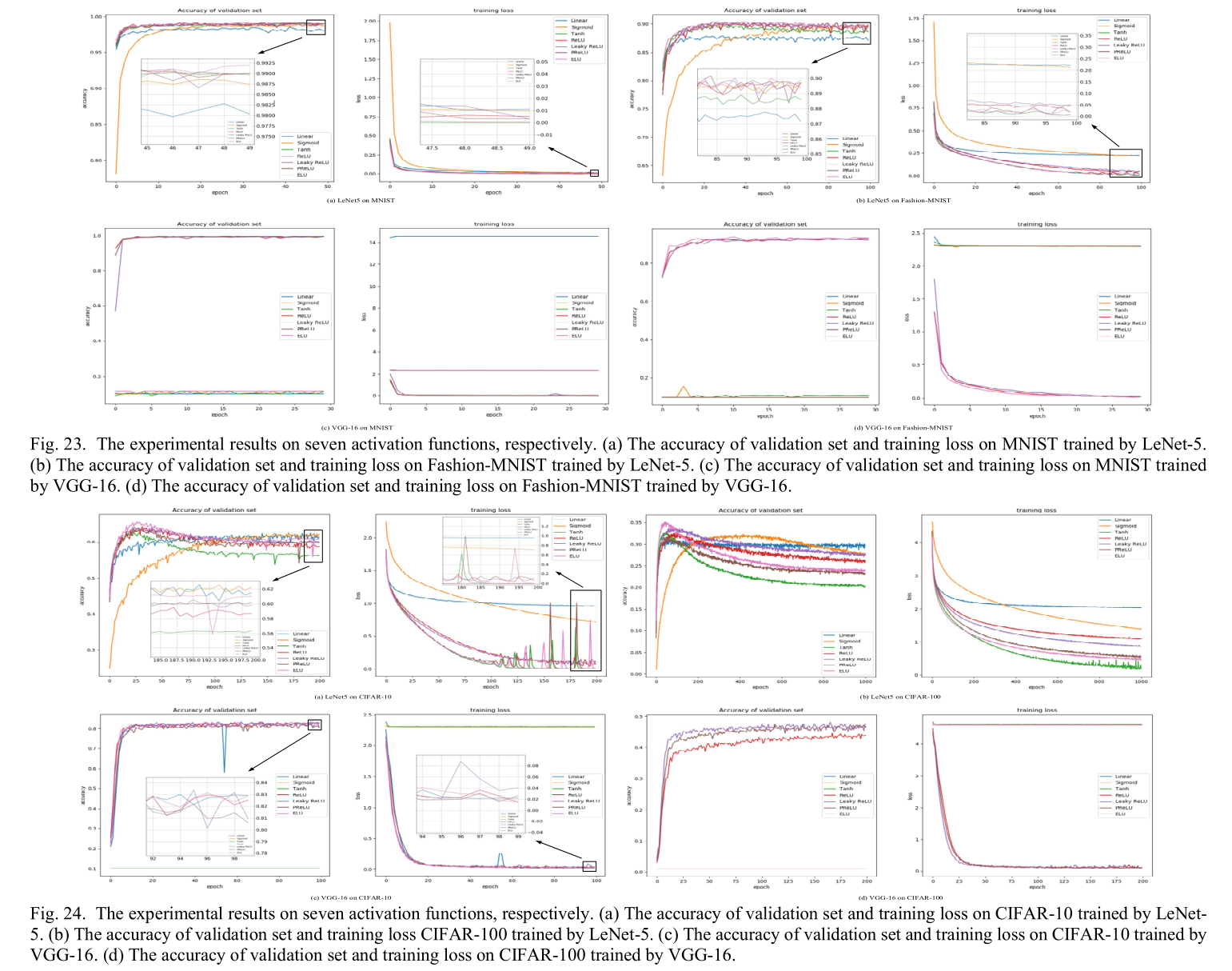

4.1.2 实验评估与分析

为了比较上述激活函数,在四个基准数据集(MNIST、Fashion-MNIST、CIFAR-10和CIFAR-100)上测试了两个经典CNN模型(LeNet-5和VGG-16)。

实验结论:

通过大量实验分析,我们可以得出以下有意义的结论:

-

线性激活函数确实导致最差的性能。因此,在构建深度神经网络(超过一层)时,我们需要添加非线性函数。如果不这样做,理论上多层等于一层。

-

Sigmoid的收敛速度最慢。通常,sigmoid的最终性能并不出色。因此,如果我们期望快速收敛,sigmoid不是最佳解决方案。

-

从准确性角度看,ELU具有最佳准确性,但仅比ReLU、Leaky ReLU和PReLU好一点。在训练时间方面,ELU比ReLU和Leaky ReLU消耗更多时间。

-

ReLU和Leaky ReLU在训练期间比PReLU和ELU具有更好的稳定性。

4.1.3 激活函数选择的经验法则

-

对于二元分类问题,最后一层可以使用sigmoid;对于多分类问题,最后一层可以使用softmax。

-

由于梯度消失,有时应避免使用sigmoid和tanh函数。通常,在隐藏层中,ReLU或Leaky ReLU是一个好选择。

-

如果你不知道如何选择激活函数,请随意尝试ReLU或Leaky ReLU。

-

如果在训练过程中有很多神经元未激活,请尝试使用Leaky ReLU、PReLU等。

-

Leaky ReLU中的负斜率可以设置为0.02以加速训练。

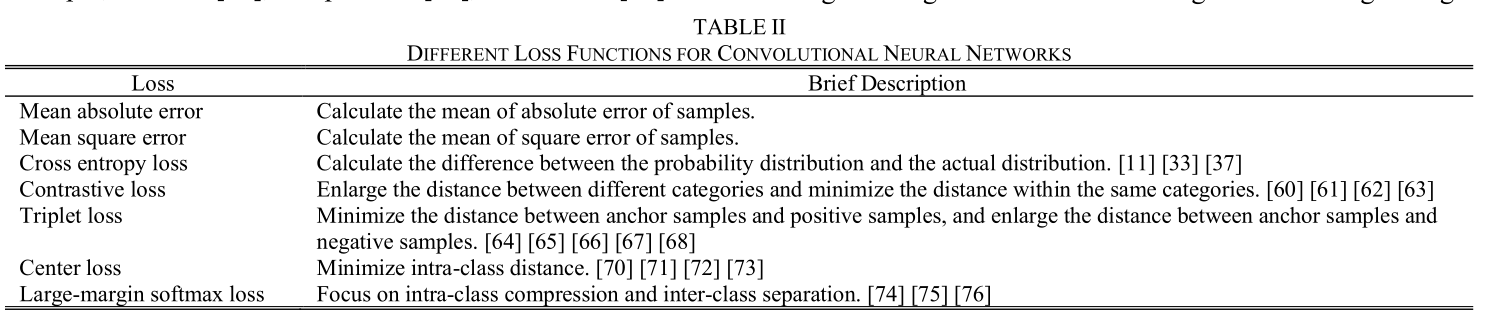

4.2 损失函数深入分析

损失函数或成本函数用于计算预测值与实际值之间的距离。损失函数通常用作优化问题的学习准则。损失函数可以与卷积神经网络一起用于处理回归问题和分类问题,其目标是最小化损失函数。

4.2.1 回归问题的损失函数

在卷积神经网络中,处理回归问题时,我们可能使用MAE或MSE。

平均绝对误差(MAE) MAE计算预测值与实际值之间绝对误差的平均值:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y_i}|$$

均方误差(MSE) MSE计算预测值与实际值之间平方误差的平均值:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y_i})^2$$

MAE对异常值比MSE更鲁棒,因为MSE会计算异常值的平方误差。然而,MSE的结果是可导的,因此可以控制更新速度。MAE的结果是不可导的,在优化过程中无法确定更新速度。

4.2.2 分类问题的损失函数

交叉熵损失 在卷积神经网络中,处理分类任务时,最典型的损失函数是交叉熵损失,用于评估从当前训练获得的概率分布与实际分布之间的差异:

$$CrossEntropy = -\sum_{i=1}^{C}y_i \log(\hat{y_i})$$

其中C是类别数,yi是真实标签,ŷi是预测概率。

对比损失(Contrastive Loss) 对比损失扩大不同类别之间的距离,最小化相同类别内的距离。它可以用于卷积神经网络中的降维。降维后,原本相似的两个样本在特征空间中仍然相似,而原本不同的两个样本仍然不同。

三元组损失(Triplet Loss) Schroff等人在FaceNet中提出了三元组损失,CNN模型可以学习更好的人脸嵌入。三元组损失函数的定义基于三个图像:锚点图像、正样本图像和负样本图像。正样本图像和锚点图像来自同一个人,而负样本图像和锚点图像来自不同的人。

中心损失(Center Loss) 中心损失是基于交叉熵的改进。中心损失的目的是关注同一类内分布的均匀性。为了使其均匀分布在类中心周围,中心损失添加了额外的约束来最小化类内差异。

大间隔软最大损失 交叉熵的另一个变体是大间隔软最大损失。其目的也是类内压缩和类间分离。大间隔软最大损失在不同类别之间添加间隔,并通过约束权重矩阵的角度引入间隔正则性。

4.2.3 损失函数选择的经验法则

-

当使用CNN模型处理回归问题时,我们可以选择L1损失或L2损失作为损失函数。

-

处理分类问题时,我们可以选择其余的损失函数。

-

交叉熵损失是最受欢迎的选择,通常出现在末端有softmax层的CNN模型中。

-

如果关注类内的紧密性或不同类别之间的间隔,可以考虑基于交叉熵损失的改进,如中心损失和大间隔软最大损失。

-

CNN中损失函数的选择也取决于应用场景。例如,在人脸识别方面,对比损失和三元组损失是目前常用的。

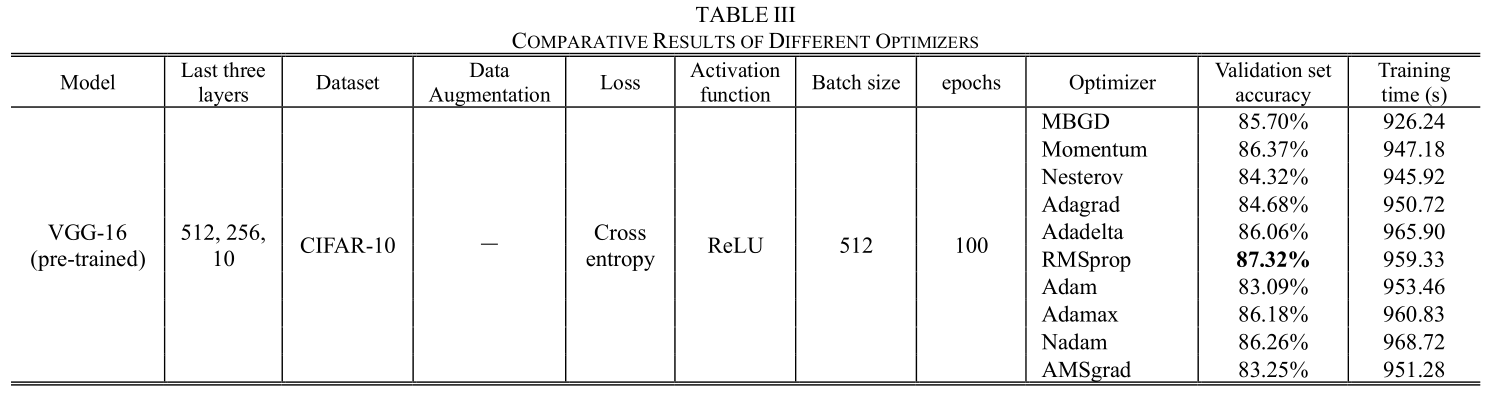

4.3 优化器详细分析

在卷积神经网络中,我们经常需要优化非凸函数。数学方法需要巨大的计算能力,因此在训练过程中使用优化器来最小化损失函数,以在可接受的时间内获得最优的网络参数。

4.3.1 梯度下降方法

有三种梯度下降方法可以用来训练CNN模型:批量梯度下降(BGD)、随机梯度下降(SGD)和小批量梯度下降(MBGD)。

批量梯度下降(BGD) BGD表示需要计算整批数据以获得每次更新的梯度,这可以确保收敛到凸平面的全局最优和非凸平面的局部最优。然而,使用BGD非常慢,因为需要计算整批样本的平均梯度。同时,对于不适合内存计算的数据来说可能很棘手。

随机梯度下降(SGD) 相反,SGD每次更新只使用一个样本。显然,SGD每次更新的时间大大少于BGD,因为只需要计算一个样本的梯度。在这种情况下,SGD适合在线学习。然而,SGD快速更新具有高方差,这会导致目标函数剧烈振荡。

小批量梯度下降(MBGD) 基于BGD和SGD,提出了MBGD,它结合了BGD和SGD的优势。MBGD每次更新使用小批量样本,因此它不仅可以比BGD执行更高效的梯度下降,还可以减少方差,使收敛更加稳定。

4.3.2 梯度下降优化算法

基于MBGD,提出了一系列有效的优化算法来加速模型训练过程:

Momentum算法 Qian等人提出了Momentum算法。它模拟物理动量,使用梯度的指数加权平均来更新权重。如果一个维度的梯度比另一个维度的梯度大得多,学习过程将变得不平衡。Momentum算法可以防止一个维度的振荡,从而实现更快的收敛。

Nesterov加速梯度(NAG) 然而,对于Momentum算法,盲目跟随梯度下降是一个问题。Nesterov加速梯度算法给Momentum算法一个可预测性,使其在斜率变为正之前减速。通过获得下一个位置的近似梯度,它可以提前调整步长。

Adagrad算法 Adagrad算法是另一个基于梯度的优化算法。它可以将学习率适应参数,对与频繁特征相关的参数执行较小的更新(即低学习率),对不频繁的参数执行较大的步长更新(即高学习率)。

Adadelta算法 Adadelta算法是Adagrad的扩展,旨在减少其单调递减的学习率。它不仅仅积累所有平方梯度,而是设置一个固定大小的窗口来限制积累平方梯度的数量。

RMSprop算法 RMSprop算法也是为了解决Adagrad算法中学习率急剧减少的问题而设计的。MobileNet、Inception v3和Inception v4使用RMSprop实现了最佳模型。

Adam算法 自适应矩估计(Adam)本质上是结合Momentum和RMSprop形成的算法。Adam既存储过去平方梯度的指数衰减平均(如Adadelta算法),也存储过去梯度的平均指数衰减平均(如Momentum算法)。

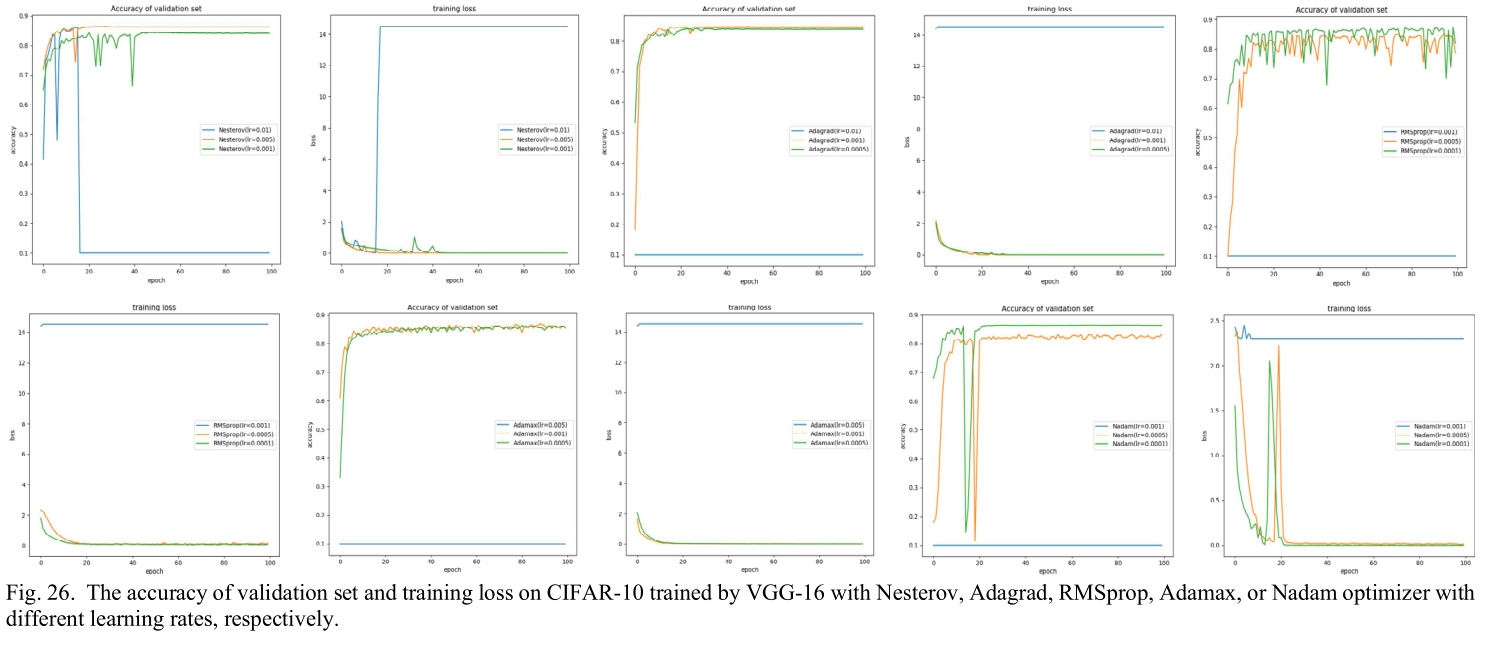

4.3.3 优化器实验评估

在实验中,我们在CIFAR-10数据集上测试了十种优化器——小批量梯度下降、Momentum、Nesterov、Adagrad、Adadelta、RMSprop、Adam、Adamax、Nadam和AMSgrad。

实验结论:

-

我们测试的几乎所有优化器都可以使基于CNN的模型在训练结束时收敛。

-

小批量梯度下降的收敛速度最慢,即使它最终可以收敛。

-

在实验中,我们发现Nesterov、Adagrad、RMSprop、Adamax和Nadam在训练期间振荡甚至无法收敛。在进一步的实验中,我们发现学习率对收敛有巨大影响。

-

Nesterov、RMSprop和Nadam可能会产生振荡,但正是这种特性可能帮助模型跳出局部最优,最终达到更好的点。

4.3.4 优化器选择的经验法则

-

应该使用小批量以在计算成本和每次更新的准确性之间进行权衡。

-

优化器的性能与数据分布密切相关,因此请随意尝试上述不同的优化器。

-

如果发生过度振荡或发散,降低学习率可能是一个好选择。

5. CNN应用领域详解

卷积神经网络是深度学习领域的关键概念之一。在大数据时代,与传统方法不同,CNN能够利用大量数据取得有前景的结果。因此,出现了许多应用。它不仅可以用于处理二维图像,还可以用于一维和多维场景。

5.1 一维CNN的应用

一维CNN(1D CNN)通常利用一维卷积核来处理一维数据。当从整个数据集中的固定长度段提取特征时,它非常有效,其中特征的位置无关紧要。因此,1D CNN可以应用于时间序列预测和信号识别等领域。

5.1.1 时间序列预测

1D CNN可以应用于数据的时间序列预测,如心电图(ECG)时间序列、天气预报和交通流量预测。

医疗信号预测:Erdenebayar等人提出了一种基于1D-CNN的方法,使用短期ECG数据自动预测心房颤动。这种方法能够从ECG信号中自动提取时间特征,无需人工特征工程,显著提高了心律不齐检测的准确性和效率。

气象预测:Harbola等人提出了1D Single(1DS)CNN来预测主导风速和方向。该方法通过分析历史气象数据的时间模式,能够准确预测未来的风力条件,为可再生能源规划提供重要支持。

交通流量预测:Han等人将1D-CNN应用于短期高速公路交通流量预测。1D-CNN用于提取交通流量的空间特征,结合时间特征来预测交通流量。这种方法在智能交通系统中具有重要应用价值。

5.1.2 信号识别

信号识别是根据CNN从训练数据中学到的特征来区分输入信号。它可以应用于ECG信号识别、结构损伤识别和系统故障识别。

心律不齐检测:Zhang等人提出了一种多分辨率一维卷积神经网络结构,基于ECG数据识别心律不齐和其他疾病。这种多分辨率方法能够在不同时间尺度上捕获心电信号的特征,提高了疾病诊断的准确性。

结构健康监测:Abdeljaber等人提出了一种基于1D CNN的直接损伤识别方法,可以应用于原始环境振动信号。该方法能够实时监测结构健康状况,及早发现潜在的结构问题。

故障诊断:Abdeljaber等人设计了一个紧凑的1D CNN,用于球轴承的故障检测和严重性识别。这种方法在工业维护中具有重要应用,能够预防设备故障并优化维护计划。

5.2 二维CNN的应用

5.2.1 图像分类

图像分类是将图像分类到类别的任务。CNN在这个领域代表了一个突破。LeNet-5被认为是第一个成功用于手写数字分类的应用。AlexNet使基于CNN的分类方法起步。然后,Simonyan等人强调了深度的重要性,但这些原始CNN不超过十层。此后,出现了更深的网络结构,如GoogLeNet和VGGNets,这些显著提高了分类任务的准确性。

医疗图像分类的进展: CNN也可以部署在医疗图像分类中。Li等人设计了一个带有浅卷积层的定制CNN,用于间质性肺病(ILD)的分类。这种方法能够从CT扫描图像中自动识别肺部疾病,为医生提供诊断支持。Jiang等人提出了一种基于SE-ResNet模块的方法来分类乳腺癌组织,显著提高了癌症诊断的准确性和效率。

交通场景分类: 在交通相关分类中,Bruno等人将Inception网络应用于交通信号标志的分类。Madan等人提出了一种不同的预处理方法来分类交通信号。这些应用对自动驾驶和智能交通系统具有重要意义。

5.2.2 目标检测

目标检测是基于图像分类的任务。系统不仅需要识别输入图像属于哪个类别,还需要用边界框标记它。基于深度学习的目标检测发展过程可以分为一阶段方法和两阶段方法。

两阶段目标检测方法:

在两阶段目标检测中,首先选择区域建议,然后通过CNN对物体进行分类。

R-CNN系列的发展: 2014年,Girshick等人使用区域建议和CNN替代传统目标检测中使用的滑动窗口和手动特征提取,设计了R-CNN框架,在目标检测中取得了突破。R-CNN的创新在于将CNN引入目标检测,但其训练和推理过程较为复杂和耗时。

随后,Girshick等人总结了R-CNN的缺点并从SPP-Net中汲取经验,提出了Fast R-CNN,引入了感兴趣区域(ROI)池化层,使网络更快。此外,Fast R-CNN在目标分类和边界框回归之间共享卷积特征。

2015年,Ren等人提出了Faster R-CNN,增加了区域建议的选择以使其更快。Faster R-CNN的重要贡献是在卷积层末端引入RPN网络。2016年,Lin等人将特征金字塔网络(FPN)添加到Faster R-CNN中,其中多尺度特征可以通过前向过程中的特征金字塔融合。

一阶段目标检测方法:

在一阶段中,模型直接返回对象的类别概率和位置坐标。

YOLO系列的演进: Redmon等人将目标检测视为回归问题,提出了YOLO v1,直接利用单个神经网络来预测边界框和对象类别。这种端到端的方法大大简化了检测流程并提高了检测速度。

YOLO v2提出了新的分类模型darknet-19,包括19个卷积层和五个最大池化层。在每个卷积层后添加批量归一化层,有利于稳定训练和快速收敛。

YOLO v3被提出来移除最大池化层和全连接层,使用1×1和3×3卷积以及快捷连接。此外,YOLO v3借用了FPN的思想来实现多尺度特征融合。

无锚框检测方法: 所有上述方法都利用锚框来确定对象的位置,其性能取决于锚框的选择,并引入了大量超参数。因此,Law等人提出了CornerNet,它放弃锚框,直接预测对象边界框的左上角和右下角。为了决定不同类别中的哪两个角彼此配对,引入了嵌入向量。

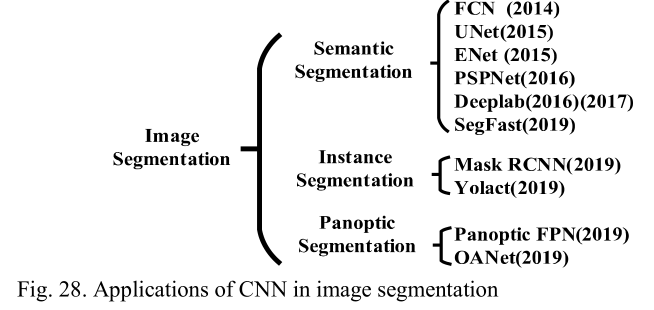

5.2.3 图像分割

图像分割是将图像划分为不同区域的任务。它必须标记图像中不同语义实体的边界。

语义分割的发展: 2014年,Long等人提出了全卷积网络(FCN)的概念,首次将CNN结构应用于图像语义分割。FCN通过将全连接层替换为卷积层,使网络能够接受任意大小的输入并产生相应大小的输出。

2015年,Ronneberger等人提出了U-Net,具有更多的多尺度特征,已应用于医疗图像分割。U-Net采用编码器-解码器结构,通过跳跃连接将低级特征与高级特征结合,特别适合医疗图像分析。

实例分割和全景分割: 在实例分割任务方面,He等人提出了Mask-RCNN,通过级联结构在两个任务之间共享卷积特征。考虑到实时性,Bolya等人基于RetinaNet利用ResNet-101和FPN来融合多尺度特征。

对于全景分割任务,它最初由Kirillov等人在2018年提出。他们在2019年提出了全景FPN,将FPN网络与Mask-RCNN结合生成语义分割分支。

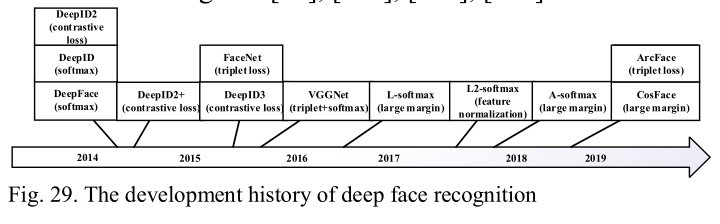

5.2.4 人脸识别

人脸识别是基于人脸特征的生物识别技术。深度人脸识别的发展历史展现了从传统方法到深度学习方法的转变过程。

早期深度学习方法: DeepFace和DeepID在LFW数据集上取得了优异成果,首次在无约束场景中超越人类。此后,基于深度学习的方法受到了更多关注。DeepFace提出的过程是检测、对齐、提取和分类。检测到人脸后,使用三维对齐生成152×152图像作为CNN的输入。

损失函数的创新: 上述方法利用标准软最大损失函数。最近,人脸识别的改进基本上集中在损失函数上。Google在2015年提出的FaceNet利用22层CNN和2亿张图片(包括800万人)来训练模型。为了学习更高效的嵌入,FaceNet用三元组损失替换softmax。

除此之外,还有各种损失函数被用来达到更好的结果,如L-softmax损失、SphereFace、ArcFace和大间隔余弦损失,这些都在人脸识别领域取得了显著进展。

5.3 多维CNN的应用

理论上,CNN可以应用于任何维度的数据。然而,由于高维数据对人类来说难以理解,超过三维的多维CNN并不太常见。因此,为了更好地解释关键点,我们以三维CNN(3D CNN)的应用为例。

5.3.1 人体动作识别

人体动作识别是指机器自动识别视频中的人体动作。作为一种丰富的视觉信息,基于人体姿态的动作识别方法在许多工作中都有应用。

关节特征提取方法: Cao等人利用3D CNN提取关节而不是整个身体的特征,然后将这些特征输入线性SVM进行分类。这种方法通过关注人体的关键点而不是整体外观,能够更准确地识别动作类型。

时空特征融合: 另一种方法是将2D图像卷积扩展到3D视频卷积以提取时空模式。Huang等人设计了一个3D-CNN结构来执行手语识别,3D卷积层自动从视频流中提取不同的空间和时间特征,这些特征被输入到全连接层进行分类。

多流融合方法: 此外,还可以整合从3D CNN和2D CNN提取的特征。Huang等人融合了3D卷积姿态流和2D卷积外观流,提供更多判别性的人体动作信息。这种多流方法能够同时利用动作的时间动态和空间外观信息。

5.3.2 物体识别/检测

2015年,Wu等人提出了一个名为3D ShapeNet的生成3D CNN形状,可以应用于RGBD图像的物体检测。在同年,Maturana等人提出了VoxNet,这是一个包含两个3D卷积层、池化层和两个全连接层的3D CNN架构。

点云处理: 2016年,Song等人提出了一个3D区域建议网络来学习对象的几何特征,并设计了一个联合对象识别网络,融合VGGNet和3D CNN的输出来联合学习3D边界框和对象分类。

2017年,Zhou等人提出了一个用于基于点云的3D检测的单端到端VoxelNet。VoxelNet包含特征学习层、卷积中间层和RPN。每个卷积中间层使用3D卷积、批量归一化层和ReLU来聚合体素级特征。

触觉识别: Pastor等人设计了TactNet3D,利用触觉特征来识别物体。这种方法为机器人触觉感知提供了新的解决方案,使机器人能够通过触摸来识别和操作物体。

医疗图像处理: 此外,高维图像,如X射线和CT图像,可以通过3D CNN进行检测。许多从业者致力于这些工作,开发了用于医疗诊断的3D CNN模型,能够从三维医疗图像中检测病变和异常。

6. CNN的发展前景与挑战

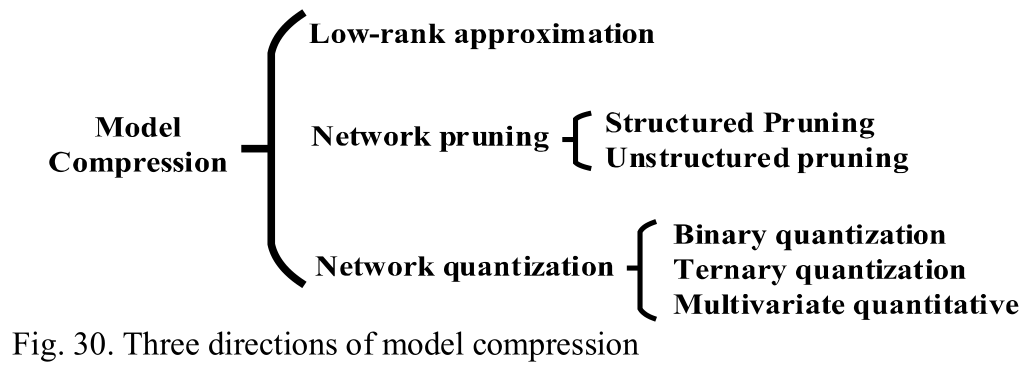

随着CNN的快速发展,提出了一些方法来完善CNN,包括模型压缩、安全性、网络架构搜索等。此外,卷积神经网络有许多明显的缺点,如丢失空间信息和其他限制。需要引入新结构来处理这些问题。

6.1 模型压缩技术

在过去十年中,卷积神经网络设计了各种模块,帮助CNN达到良好的准确性。然而,高准确性通常依赖于极深和宽的架构,这使得将模型部署到嵌入式设备变得具有挑战性。因此,模型压缩是处理这个问题的可能方法之一。

6.1.1 低秩近似

低秩近似方法将原始网络的权重矩阵视为满秩矩阵,然后将其分解为低秩矩阵以近似满秩矩阵的效果。Jaderberg等人提出了一种结构无关的方法,使用跨通道冗余或滤波器冗余来重构低秩滤波器。Sindhwani等人提出了一个结构变换网络,通过统一框架学习由低位移秩特征的大类结构参数矩阵。

这种方法的数学基础是矩阵分解。对于权重矩阵W,可以将其近似为:

$$W \approx UV^T$$

其中U和V是低秩矩阵,这样可以显著减少参数数量。

6.1.2 网络剪枝

根据网络的粒度,剪枝可以分为结构化剪枝和非结构化剪枝。

非结构化剪枝: Han等人提出了CNN的深度剪枝,通过学习基本连接来修剪网络。然而,细粒度剪枝方法增加了卷积核的不规则稀疏性和计算成本。这种方法虽然能够获得高压缩比,但在实际硬件上难以实现加速。

结构化剪枝: 因此,许多剪枝方法专注于粗粒度。Mao等人认为粗剪枝比细粒度剪枝达到更好的压缩比。通过权衡稀疏性和精度之间的关系,他们提供了一些关于在结构剪枝时如何确保准确性的建议。结构化剪枝通过移除整个滤波器或通道,能够在通用硬件上实现真正的加速。

6.1.3 网络量化

网络量化是降低计算成本的另一种方法,包括二进制量化、三进制量化和多元量化。

二进制量化: 2016年,Rastegari等人提出了二进制权重网络和XNOR网络。前者使网络的值近似为二进制值,后者通过二进制操作近似卷积。二进制量化能够极大地减少模型大小和计算复杂度,但通常会导致精度下降。

三进制量化: Lin等人使用多个二进制权重基的线性组合来近似全精度权重,并使用多个二进制激活来减少信息损失,从而抑制了先前二进制CNN导致的预测精度下降。Zhu等人提出三进制量化可以缓解精度下降。

多元量化: 此外,多元量化被用来通过几个值表示权重。这种方法在模型大小和精度之间提供了更好的平衡。

6.2 CNN的安全性问题

CNN在日常生活中有许多应用,包括安全识别系统、医疗图像识别、交通标志识别和车牌识别。这些应用与生命和财产安全高度相关。一旦模型被干扰或破坏,后果将是严重的。因此,CNN的安全性预计将受到极大重视。

6.2.1 数据投毒攻击

数据投毒指在训练阶段对训练数据进行投毒。毒指在训练数据中插入噪声数据。它在图像级别不容易区分,在训练过程中没有发现异常。而在测试阶段,训练的模型会显示准确性低的问题。

后门攻击: Liao等人介绍了生成的扰动掩码作为后门注入到训练样本中以欺骗模型。后门注入不会干扰正常行为,但会刺激后门实例错误分类特定目标。Liu等人提出了一种微调和剪枝的方法,可以有效防御后门注入的威胁。剪枝和微调的结合成功地抑制,甚至消除了后门的影响。

6.2.2 对抗攻击

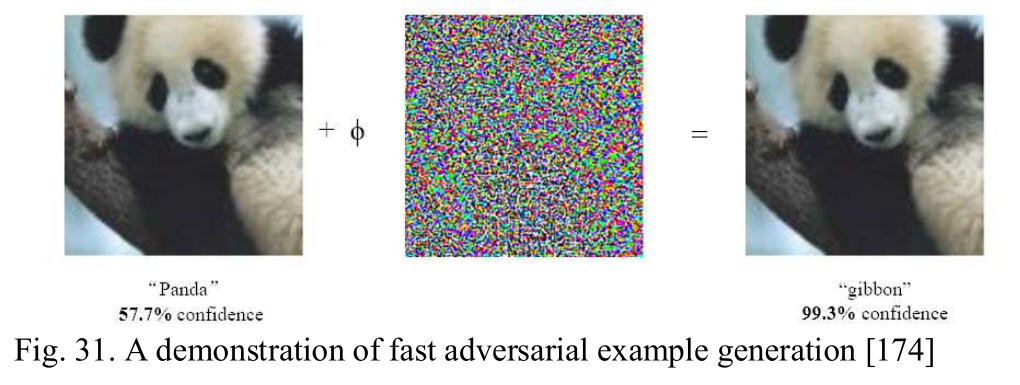

对抗攻击也是深度神经网络面临的威胁之一。在正常图像中添加一些噪声,虽然肉眼无法区分两个图像之间的差异,但基于CNN的模型无法将它们识别为相同。

对抗攻击的原理: Goodfellow等人认为神经网络脆弱性的主要因素是线性特性,如ReLU、Maxout等。这些线性模型的廉价、分析性干扰会损害神经网络。此外,他们提出了一种快速梯度符号方法来生成对抗样本,发现许多模型错误分类了这些样本。

防御策略: Akhtar等人列出了对抗攻击防御的三个方向,分别是改进训练样本、修改训练网络和额外网络。首先,对于训练样本,可以利用对抗样本来增强模型的鲁棒性。其次,可以调整网络架构以忽略噪声。最后,可以使用额外的网络来帮助主干网络对抗对抗攻击。

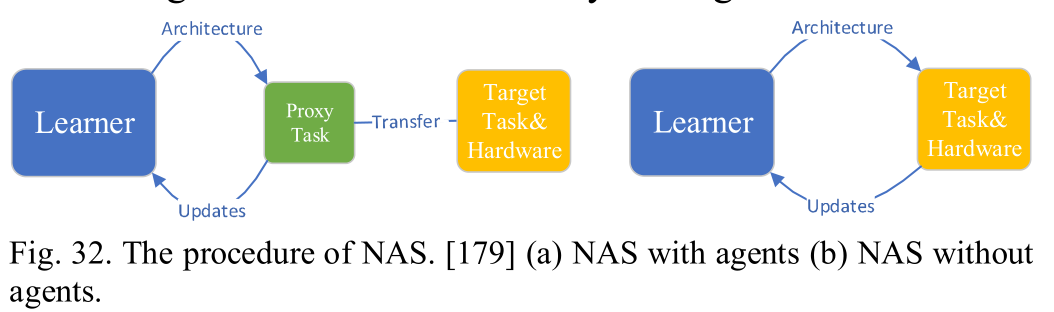

6.3 网络架构搜索(NAS)

网络架构搜索是实现CNN自动机器学习的另一种方法。NAS通过设计选择(如核数量、跳跃连接等)构建搜索空间。此外,NAS找到合适的优化器来控制搜索空间中的搜索过程。

6.3.1 有代理和无代理的NAS

NAS可以分为有代理的NAS和无代理的NAS。由于NAS对计算资源的高需求,集成模型由在小规模数据集中学习的最优卷积层组成。小规模数据集是生成整体模型的代理,因此这种方法是有代理的NAS。无代理的NAS是指直接在大规模数据集上学习整个模型。

6.3.2 NAS的发展历程

2017年,Google Inc.提出了一种机器学习搜索算法,使用强化学习来最大化目标网络,并在CIFAR-10数据集上实现自动构建网络,实现了与类似结构网络相似的精度和速度。然而,这种方法在计算上是昂贵的。

Pham等人提出了高效神经架构搜索(ENAS),在子模型之间共享参数并减少资源需求。Cai等人提出了ProxylessNAS,这是一种路径级NAS方法,在路径末端有一个模型结构参数层,并在输出前添加二进制门以减少GPU利用率。

移动端优化: Tan等人设计了移动神经架构搜索(MNAS)来解决CNN推理延迟问题。他们引入了分解的分层搜索空间,并在此空间上执行强化学习结构搜索算法。Ghiasi等人通过将NAS应用于目标检测的特征金字塔结构搜索,提出了NAS-FPN。

6.4 胶囊神经网络:CNN的替代方案

CNN的许多令人印象深刻的应用正在现代社会中出现,从简单的猫狗分类器到复杂的自动驾驶汽车。然而,CNN是万能药吗?它什么时候不起作用?

6.4.1 CNN的局限性

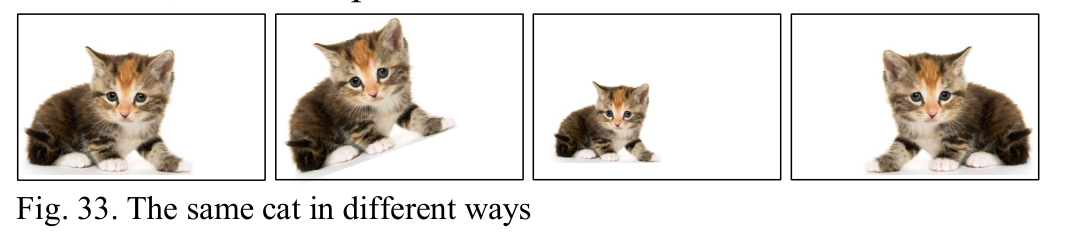

CNN对图像的轻微变化不敏感,如旋转、缩放和对称,这已被Azulay等人证明。然而,当用图33(a)训练时,CNN无法正确识别图33(b)、(c)或(d)与前者是同一只猫,这对人类来说是显而易见的。

这个问题是由CNN的架构引起的。因此,为了教CNN系统识别一个对象的不同模式,应该输入大量数据,用多样化的数据弥补CNN架构的缺陷。然而,标记的数据通常很难获得。

池化层的问题: 池化层在CNN中广泛使用有许多优势,但它忽略了整体和部分之间的关系。为了有效地组织网络结构并解决传统CNN的空间信息损失问题,Hinton等人提出了胶囊神经网络(CapsNet)。

6.4.2 胶囊神经网络的核心概念

在胶囊神经网络中,不同层上的神经元关注不同的实体或属性,因此它们添加神经元来关注相同的类别或属性,类似于胶囊的结构。当CapsNet被激活时,胶囊之间的路径形成由稀疏激活神经元组成的树结构。

向量输出的优势: 每个胶囊的输出是一个向量,其长度表示对象存在的概率。因此,输出特征包括对象的特定姿态信息,这意味着CapsNet具有识别方向的能力。此外,Hinton等人创建了无监督CapsNet,称为堆叠胶囊自编码器(SCAE)。

SCAE的结构: SCAE由四部分组成:部分胶囊自编码器(PCAE)、对象胶囊自编码器(OCAE),以及PCAE和OCAE的解码器。PCAE是一个具有自上而下注意机制的CNN,可以识别不同部分胶囊的姿态和存在。OCAE用于实现推理。SCAE可以基于姿态和存在直接预测CapsNet的激活。

一些实验证明CapsNet能够达到最先进的结果。虽然它在复杂的大规模数据集(如CIFAR-100或ImageNet)上没有取得令人满意的结果,但我们可以看到它是有潜力的。

7. 实验分析与经验总结

7.1 综合实验设计

为了全面评估CNN的各个组件,本文设计了系统性的实验来比较不同激活函数、损失函数和优化器的性能。实验使用了多个标准数据集,包括MNIST、Fashion-MNIST、CIFAR-10和CIFAR-100,并在不同复杂度的网络(LeNet-5和VGG-16)上进行测试。

实验环境配置: 所有实验都在Intel Xeon E5-2640 v4 (X2)、NVIDIA TITAN RTX (24GB)、Python 3.5.6和Keras 2.2.4上进行测试。这种配置确保了实验结果的可重复性和可比性。

数据集特征分析:

- MNIST:由60,000个训练样本和10,000个测试样本组成的手写数字数据集,每个样本是28×28灰度图像,标签从0到9。

- Fashion-MNIST:原始MNIST的更复杂版本,共享相同的图像大小、结构和分割,但包含服装类别。

- CIFAR-10:包含10个类别的60,000个32×32RGB图像,每个类别6,000个图像。

- CIFAR-100:类似CIFAR-10,但有100个类别,每个类别包含600个图像。

7.2 激活函数性能对比分析

通过对比实验,我们发现了几个重要的模式和规律:

收敛性分析: 在所有测试的激活函数中,线性激活函数的性能最差,这证实了非线性的重要性。Sigmoid函数虽然是经典的激活函数,但其收敛速度最慢,主要原因是其饱和特性导致的梯度消失问题。

准确性对比: ELU在准确性方面表现最佳,但仅略好于ReLU、Leaky ReLU和PReLU。值得注意的是,ELU的计算成本更高,这在实际应用中需要权衡。ReLU及其变体在大多数情况下提供了良好的性能-效率平衡。

稳定性评估: ReLU和Leaky ReLU在训练期间表现出比PReLU和ELU更好的稳定性。这种稳定性对于实际应用中的模型训练非常重要,特别是在资源受限的环境中。

7.3 损失函数应用指导

回归任务建议: 对于回归问题,MAE和MSE的选择应该基于数据的特性。如果训练集中有大量异常值且可能对模型产生负面影响,MAE比MSE更好。否则,应考虑MSE,因为它的梯度特性有利于优化。

分类任务建议: 交叉熵损失仍然是分类任务的首选,特别是在多类分类中。对于需要更精细控制的任务,如人脸识别或目标检测,应考虑使用对比损失、三元组损失或中心损失等专门设计的损失函数。

7.4 优化器选择策略

通用建议: 小批量梯度下降(MBGD)在计算成本和更新准确性之间提供了最佳平衡。对于大多数应用,Adam优化器提供了良好的默认选择,因为它结合了Momentum和RMSprop的优点。

特定场景优化: 对于需要快速原型开发的情况,RMSprop可能是一个好选择。对于大规模数据集和深度网络,SGD with Momentum仍然是一个强有力的竞争者,特别是在最终收敛阶段。

学习率调整: 实验表明,学习率对优化器的性能有巨大影响。如果发生过度振荡或发散,降低学习率通常是一个有效的解决方案。自适应学习率方法(如Adam、RMSprop)在这方面提供了更好的鲁棒性。

8. CNN架构设计的最佳实践

8.1 深度与宽度的平衡

通过对经典模型的分析,我们可以总结出一些架构设计的最佳实践:

深度设计原则: ResNet的成功证明了深度的重要性,但深度必须通过适当的技术来支持,如残差连接、批量归一化等。简单地堆叠层而不考虑梯度流动会导致性能下降。

宽度优化策略: Inception系列展示了网络宽度的价值。通过在同一层使用多个不同大小的卷积核,网络可以捕获多尺度特征。然而,这种设计必须与适当的维度减少技术(如1×1卷积)结合使用。

效率考虑: MobileNets和ShuffleNets的成功表明,通过巧妙的架构设计,可以在保持性能的同时大幅减少计算成本。深度可分离卷积、分组卷积和通道洗牌等技术为轻量化网络设计提供了有效工具。

8.2 特征重用与信息流

残差连接的价值: ResNet引入的残差连接不仅解决了梯度消失问题,还促进了特征重用。这种连接允许网络学习恒等映射,使训练更加稳定。

密集连接的探索: DenseNet进一步发展了这一思想,通过密集连接实现最大程度的特征重用。每一层都与之前的所有层相连,这种设计虽然增加了连接复杂性,但显著提高了参数效率。

注意力机制的集成: SENet和其在MobileNet v3中的应用展示了注意力机制在CNN中的价值。通过学习通道权重,网络可以更好地关注重要特征,忽略不相关信息。

8.3 多尺度特征处理

特征金字塔的重要性: FPN的成功证明了多尺度特征融合的重要性。通过自上而下的路径和横向连接,网络可以在不同尺度上保持强语义信息。

膨胀卷积的应用: 膨胀卷积为扩大感受野提供了有效方法,而不增加参数数量。这种技术特别适合需要大感受野的任务,如语义分割。

可变形卷积的灵活性: 可变形卷积通过学习采样位置的偏移,为网络提供了几何变换的建模能力。这种灵活性使网络能够更好地适应复杂的形状和结构。

9. 当前挑战与解决方案

9.1 计算效率挑战

内存访问成本(MAC)的重要性: ShuffleNet v2的研究揭示了一个重要观点:FLOPs不应该是评估网络速度的唯一标准。内存访问成本(MAC)是另一个关键因素。这一发现改变了网络设计的思维方式,从单纯追求FLOPs减少转向全面考虑实际硬件性能。

并行化友好的设计: 现代CNN设计需要考虑硬件并行化能力。网络碎片化虽然可能提高准确性,但会降低并行计算效率。设计师需要在模型复杂性和硬件效率之间找到平衡。

9.2 泛化能力挑战

数据增强的局限性: 虽然数据增强技术可以提高模型的泛化能力,但它们无法完全解决CNN对几何变换敏感的问题。需要更根本的架构改进来解决这一问题。

域适应的需求: CNN模型在不同域之间的迁移仍然面临挑战。虽然预训练模型提供了良好的起点,但在特定领域的微调仍然需要大量领域特定的数据。

9.3 可解释性挑战

黑盒问题: CNN模型的决策过程对人类来说仍然是一个黑盒,这在医疗诊断、法律判决等关键应用中造成了信任问题。虽然已有一些可视化技术(如Grad-CAM、LIME等)来解释模型决策,但这些方法仍然不够直观和全面。

特征学习的不透明性: CNN学习到的特征表示往往难以解释,特别是在深层网络中。研究人员需要开发更好的工具来理解网络内部的特征表示和学习过程。

10. 未来发展趋势与研究方向

10.1 自动化网络设计

神经架构搜索的成熟化: NAS技术正朝着更高效、更实用的方向发展。未来的研究将重点关注减少搜索成本、提高搜索效率,以及开发面向特定硬件平台的架构搜索方法。可微分架构搜索(DARTS)等新方法为这一领域带来了新的可能性。

硬件感知的架构设计: 随着边缘计算的普及,硬件感知的神经网络设计变得越来越重要。未来的CNN架构需要同时考虑准确性、延迟、功耗和内存占用等多个约束条件。

10.2 新型卷积操作

动态卷积的发展: 静态卷积核的限制正在被动态卷积所突破。动态卷积可以根据输入内容调整核参数,提供更强的表达能力。这种自适应性为CNN提供了新的发展方向。

3D和时空卷积的扩展: 随着视频理解和3D视觉任务的重要性增加,3D卷积和时空卷积将得到更多关注。这些操作能够更好地建模时间和空间的相关性。

10.3 跨模态学习

多模态融合: 未来的CNN将更多地与其他模态(如文本、音频)结合,实现真正的多模态理解。这种融合将推动CNN在更复杂场景中的应用。

自监督学习的整合: 自监督学习为CNN提供了减少对标注数据依赖的途径。通过设计巧妙的预训练任务,CNN可以从未标注数据中学习有用的表示。

10.4 可持续的深度学习

绿色AI的推进: 随着对AI环境影响的关注增加,开发更高效、更环保的CNN模型变得至关重要。这包括模型压缩、知识蒸馏、早期退出等技术的进一步发展。

联邦学习的集成: 隐私保护和分布式训练的需求推动了联邦学习技术的发展。未来的CNN需要适应这种分布式训练范式,同时保持模型性能。

结语

卷积神经网络作为深度学习的核心技术之一,在过去十年中取得了令人瞩目的成就。从简单的手写数字识别到复杂的自动驾驶视觉系统,CNN展现出了强大的能力和广阔的应用前景。

本文通过全面而深入的综述,旨在为读者提供一个完整的CNN知识图谱。从基础理论到前沿应用,从经典模型到未来趋势,我们希望能够帮助读者更好地理解和应用CNN技术。

随着人工智能技术的不断发展,CNN将继续在各个领域发挥重要作用。我们相信,在研究者和从业者的共同努力下,CNN技术将不断突破现有限制,为人类社会带来更多价值。

无论您是刚入门的学习者,还是经验丰富的专家,我们都希望这篇综述能为您的学习和研究提供有价值的参考。让我们共同推动CNN技术的发展,创造更美好的智能化未来。

致谢: 本文基于Li Zewen等人发表的CNN综述论文撰写,感谢原作者们的精彩工作为我们提供了宝贵的参考资料。同时也感谢深度学习社区中无数研究者和开发者的贡献,正是他们的努力推动了CNN技术的快速发展。

参考文献: [1] Zewen Li, Wenjie Yang, Shouheng Peng, Fan Liu. "A Survey of Convolutional Neural Networks: Analysis, Applications, and Prospects." IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021.

注:本文为学习和研究目的的技术综述,如需在正式场合引用相关内容,请参考原始论文和相关文献。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?