1 前言:空调水在现代建筑中的隐秘力量

在当今快速发展的城市化进程中,高层建筑、商业综合体和数据中心如雨后春笋般涌现,这些建筑的内部环境舒适度与设备稳定运行,很大程度上依赖于中央空调系统的支撑,而在这一庞大系统中,水作为热量传输的介质,扮演着至关重要的角色。空调水并非简单的自来水,而是经过精心设计和处理的工程用水,它在管道中循环流动,将冷热能量从制冷机组输送到各个末端设备,悄无声息地维持着室内温度的平衡。想象一下,当您步入一栋现代化办公大楼,感受到恒定的凉爽空气时,地下机房或楼顶的冷冻水泵正以每小时数百立方米的流量,推动着低温水体穿越层层管网,吸收多余热量后返回源头,形成一个高效的闭路循环。这种水的“隐秘之旅”不仅涉及热力学的基本原理,还融入了水力学、化学处理和自动化控制等多学科知识,构成了建筑节能的核心支柱。事实上,根据中国建筑节能协会的官方数据,大型中央空调系统的总能耗中,水循环部分往往占到整体的40%至60%,这使得空调水的优化管理直接影响着建筑的运营成本和碳排放水平[来源:https://www.cabep.org.cn/news/2023/节能报告]。理解空调水的奥秘,不仅能帮助工程师设计更高效的系统,还能为建筑业主提供降低能耗的实用策略,从而在追求绿色建筑的浪潮中占据先机。本文将从系统的基本构成入手,逐步深入探讨其循环原理、水质管理、能耗控制以及实际工程案例,揭示这一看似平凡却充满科技含量的领域。

2 空调水系统的结构组成与热力循环原理

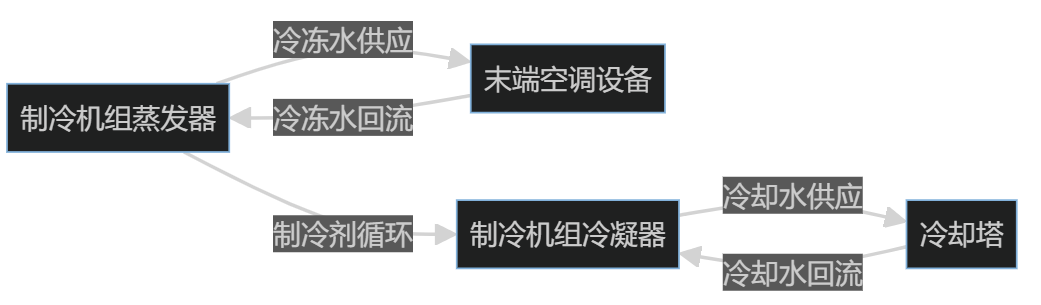

空调水系统通常被划分为两大主要子系统:冷冻水系统和冷却水系统,这两者相互协作,却各司其职,形成了一个完整的热量转移链条。冷冻水系统负责将制冷机组产生的低温水(通常在5℃至7℃之间)输送到建筑内部的空调末端设备,如风机盘管或空气处理机组,这些设备通过水与空气的热交换,吸收室内热量,使水温升高至12℃左右,然后通过回水管道返回制冷机组的蒸发器中重新冷却,从而完成一个封闭的冷量循环。相比之下,冷却水系统则专注于处理制冷机组冷凝器中的热量,它将温度较高的水(约32℃)泵送到冷却塔,在那里通过蒸发散热和空气对流的方式将热量释放到大气中,水温降至27℃左右后,再循环回冷凝器。这种双系统设计确保了制冷过程的高效进行,避免了能量浪费,同时也体现了热力学第二定律在工程实践中的应用,即热量总是从高温物体向低温物体转移,但需要外部功来实现逆向循环。

为了更直观地展示这一过程,我们可以借助一个简化的流程图来描述空调水的循环路径:

在实际工程中,这些系统的设计必须考虑管道的阻力损失、水泵的扬程和流速控制。根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019的规定,冷冻水系统的设计流速应控制在1.5m/s至2.5m/s之间,以平衡水力损失和管径投资,而冷却水系统则允许稍高的流速以增强散热效率。清华大学建筑节能研究中心的一项研究进一步证实,通过优化水泵选型和管网布局,可以将系统总阻力降低15%以上,从而显著减少泵的电耗[参考来源:http://www.bec.tsinghua.edu.cn/research/2022/hvac-optimization]。此外,系统还需配备膨胀水箱和自动补水装置,以补偿由于蒸发、泄漏或温度变化引起的水量波动,确保循环的连续性和稳定性。这种结构上的精妙设计,不仅源于对热力学原理的深刻理解,还体现了工程实践中的权衡艺术,即在满足制冷需求的同时,尽可能降低能耗和维护成本。

3 空调水的水质特性与化学处理机制

空调水在长期循环过程中,会面临腐蚀、结垢和微生物滋生等挑战,这些问题如果得不到有效控制,不仅会降低换热效率,还可能导致设备故障和健康风险,因此水质管理成为系统运行的化学奥秘所在。水的腐蚀性主要源于其含氧量和离子组成,例如溶解氧会引发金属管道的电化学腐蚀,而碳酸盐离子则容易形成碳酸钙垢层,堵塞热交换器表面。为了应对这些问题,工程上通常采用综合化学处理方案,包括添加缓蚀剂、阻垢剂和分散剂,这些药剂通过形成保护膜或改变离子平衡来抑制不良反应。具体而言,缓蚀剂如苯并三唑或有机磷酸盐,能在金属表面生成一层致密的钝化层,阻断腐蚀电流;阻垢剂则利用聚羧酸盐的螯合效应,防止钙镁离子结晶析出,从而保持管道的清洁通畅。

除了化学方法,物理处理也扮演重要角色,例如安装磁化器或电子水处理器,通过电磁场改变水分子结构,减少垢层的附着倾向。中国水处理技术网的一项技术报告详细阐述了这些方法的协同应用,指出在冷却水系统中,结合化学药剂和物理过滤的复合策略,能将结垢率降低至原有的20%以下,同时延长设备寿命[来源:https://www.watertech.cn/article/2021/cooling-water-treatment]。微生物控制同样不可忽视,空调水中的细菌和藻类可能形成生物膜,影响水流和热传导,为此常使用氧化性杀菌剂如二氧化氯或非氧化性杀菌剂如异噻唑啉酮,这些物质能破坏微生物细胞壁,实现高效灭菌。然而,药剂投加需精准控制,以避免过量导致二次污染或环境问题。现代系统往往集成在线监测仪器,实时追踪pH值、电导率、浊度和余氯浓度,一旦指标偏离设定范围,自动加药泵就会介入调整。这种智能化水质管理,不仅源于化学原理的深入应用,还体现了预防性维护的工程智慧,确保空调水在循环中始终保持“健康”状态,从而支撑整个系统的长期高效运行。

4 空调水系统的能耗分析与优化策略

空调水系统的能耗主要集中在水泵的电力消耗和冷却塔的风机运行上,这些部件的效率直接决定了整体系统的经济性。在传统设计中,水泵往往以固定转速运行,导致在低负荷期出现过度供水现象,造成不必要的电能浪费。根据美国制冷空调工程师学会(ASHRAE)的HVAC系统手册,泵类能耗在中央空调总能耗中的占比可达25%,而通过引入变频驱动技术,这一比例可降至15%以下[参考来源:https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/hvac-systems-and-equipment-handbook]。变频水泵根据末端负荷实时调整转速,例如当建筑内人员减少时,系统会降低冷冻水流量,相应减少泵的功率输出,这种动态响应不仅节省能源,还能延长泵的使用寿命。

优化策略还延伸到冷却水侧的温度控制,通过智能算法预测环境湿球温度,自动调节冷却塔的风机速度和喷淋水量,使冷凝温度尽可能接近最佳值,从而提升制冷机组的性能系数(COP)。一项来自国际能源署(IEA)的报告指出,在温带地区,优化冷却水温度可使空调系统整体能效提高10%至20%[来源:https://www.iea.org/reports/cooling]。此外,热回收技术的应用进一步挖掘了空调水的节能潜力,例如将冷却水中的废热用于预热生活热水或地板辐射采暖,这在寒冷地区的建筑中尤为有效。工程实践证明,通过综合运用这些策略,不仅能降低运营成本,还能减少碳排放,符合全球可持续发展的趋势。总之,空调水能耗优化的奥秘在于从静态设计转向动态控制,利用传感器数据和算法实现精准匹配,这要求工程师在设计阶段就融入全生命周期的能效评估。

5 实际工程案例:大型医院空调水系统的改造与应用

以北京某三级甲等医院为例,该医院建筑面积达15万平方米,原有空调系统采用传统的定流量冷冻水设计,配备3台1200RT螺杆式冷水机组,全年水泵能耗超过800万千瓦时,面临高运营成本和频繁维护的困扰。在2021年的改造项目中,工程团队引入可变流量系统,对冷冻水泵进行变频升级,并安装了多点差压传感器和楼宇自动化控制平台(BAS),以实现对水温和流量的实时调节。同时,在冷却水系统中增设高效冷却塔和自动水质监测模块,确保水质指标始终符合卫生标准。改造后,系统能耗下降了35%,其中泵类节电率高达50%,这得益于BAS平台的预测控制功能,它基于历史负荷数据和天气预报,提前调整水泵转速,避免了峰值期的高能耗冲击。

该项目参考了中国建筑学会暖通空调分会的工程指南,强调了在医院环境下的特殊要求,如严格的微生物控制以防止交叉感染[来源:https://www.chinaac.org/guidelines/2020/hospital-hvac]。在实施过程中,团队还通过CFD(计算流体力学)模拟优化了管网布局,减少了死角和涡流损失,确保水循环的均匀性。最终,该医院的空调水系统不仅提升了能效,还改善了室内空气质量,患者满意度显著提高。这一案例生动展示了空调水奥秘在实际应用中的价值,从原理到实践的转化,不仅解决了能耗问题,还为类似医疗建筑提供了可复制的模板。

6 结语:空调水未来的创新方向与挑战

空调水的奥秘在于其作为能量载体的多维属性,它融合了热力学、水化学和智能控制的精华,在现代建筑中悄然支撑着舒适与高效的平衡。随着物联网和人工智能的迅猛发展,未来的空调水系统将向更智能、更绿色的方向演进,例如集成5G通信的云端平台,能实时分析全球建筑数据,提供个性化优化建议;新型材料如自清洁管道,将进一步减少水质维护需求;多能源耦合技术则允许空调水与太阳能、地热等可再生源无缝整合,实现零碳运行。然而,这些创新也面临挑战,如初始投资高、技术标准不统一和数据安全问题,需要行业共同努力来克服。正如ASHRAE 2023年技术报告所强调的,空调水系统的未来在于“数据驱动的适应性管理”,这将重塑建筑能源格局[参考来源:https://www.ashrae.org/news/2023/future-of-hvac]。通过深入探索这一领域,我们不仅能解锁节能潜力,还能为可持续城市建设贡献力量。

3978

3978

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?