引言

随着中国城市化进程的加速推进和绿色出行理念的普及,电动自行车已成为国民日常出行的重要交通工具。根据最新统计数据显示,截至2024年底,我国电动自行车市场保有量已超过4亿辆,而根据公安部道路交通安全研究中心的数据,电动自行车肇事导致的交通事故在城市道路交通事故总量中约占10%,相当于每10起城市道路交通事故中有1起是电动自行车肇事导致的[1]。这一严峻数据背后,反映出电动车安全管理面临的巨大挑战。更为令人担忧的是,《中国统计年鉴2024》显示,2019年至2023年期间,涉及电动自行车的交通事故死亡人数年均增长率达5.85%,在全交通方式死亡人数有所降低的前提下,电动自行车的死亡人数呈逐年递增态势[2]。

电动车事故的频发不仅给个人和家庭带来巨大痛苦,也对社会交通秩序和公共安全造成严重冲击。2019年,在中国驾驶电动自行车发生交通事故导致的死亡人数多达八千人,几乎每小时就有1名电动自行车骑行者死亡[3]。在摩托车、电动自行车的交通事故中,因颅脑损伤导致死亡的人数占总死亡人数的80%以上[4],这些触目惊心的数字凸显了电动车安全防护的迫切性。

近期发生的多起严重电动车事故更是为社会敲响了警钟。在广西北海和山东菏泽等地,频繁发生电动自行车闯红灯导致的交通事故,事发当时,直行方向的信号灯为红灯,电动自行车驾驶人并未停车等待,而是径直穿过车流通过,与正在左拐的小车相撞发生事故[1]。更为严重的是,两名高中生骑乘非法改装的电动车撞围墙身亡的案例显示,当车辆经过非法改装后,其时速可超过100公里,在这种速度下的撞击力相当于从10层楼坠落[5]。这些案例反映出在复杂交通环境中,电动车的违法行为和技术缺陷已成为威胁生命安全的重大隐患。

本文将从电动车翻车摔车事故的物理机理出发,结合最新的技术研究成果和实际案例,深入分析事故发生的内在规律和影响因素,并基于车辆动力学理论和现代安全防护技术,提出系统性的事故防控策略,为电动车安全管理和技术升级提供科学依据。

第一章 电动车事故态势与特征分析

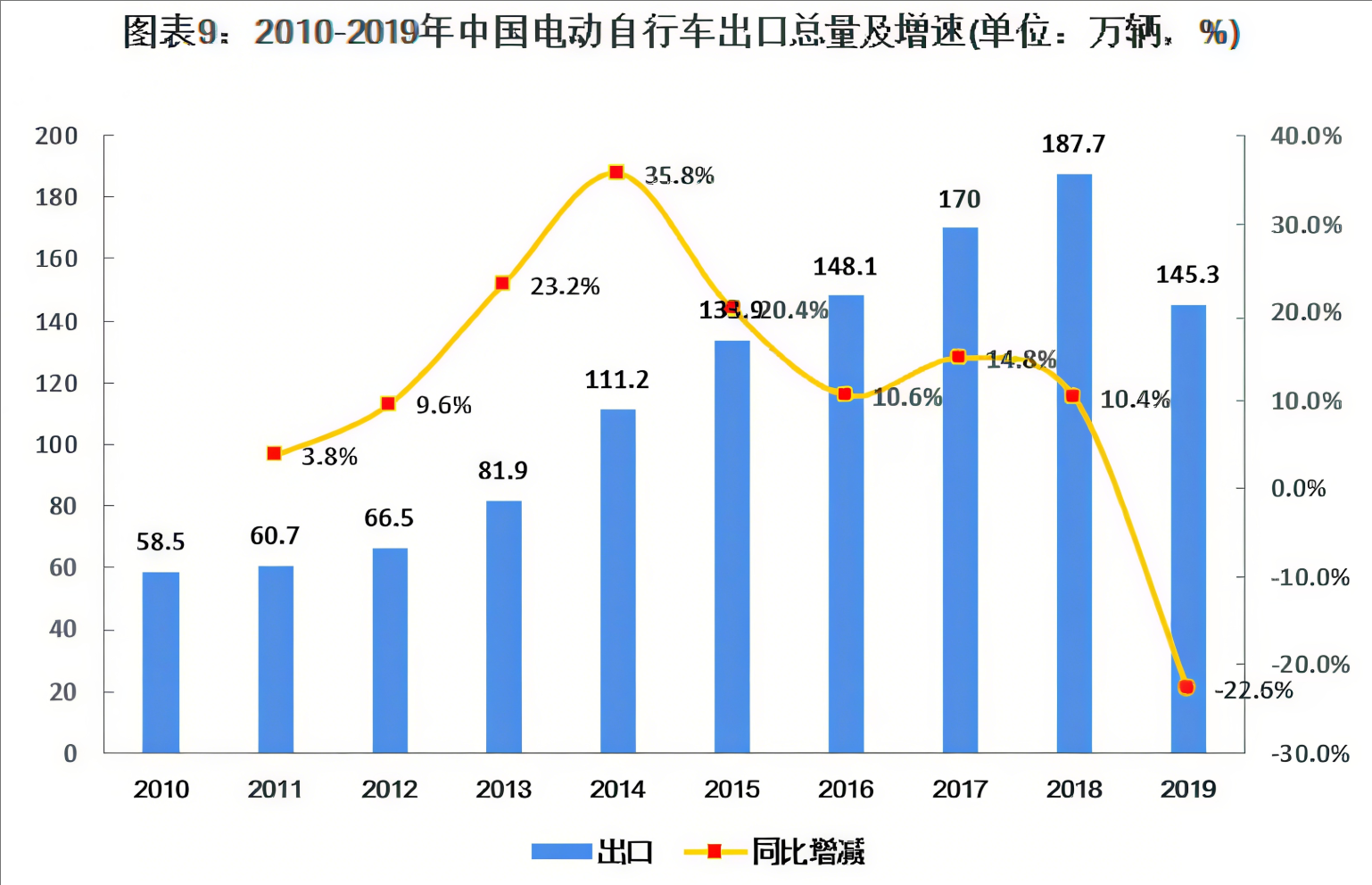

1.1 事故总体规模与发展趋势

当前我国电动车安全形势呈现出"基数庞大、增速迅猛、伤亡严重"的基本特征。根据武汉大学保卫部发布的安全课堂资料显示,2023年,广州的电动自行车日均骑行量达到了685万人次,到2024年,电动车仍以每月10万辆新电动自行车的速度上牌[6]。这种爆发式增长在为市民提供便利出行服务的同时,也带来了前所未有的安全挑战。电动车骑乘人员作为最庞大的弱势交通参与者群体,在交通事故中往往承受着最严重的伤害后果,头部外伤已成为电动车事故中最主要的致死原因[2]。

从事故损失的经济维度分析,据国家统计局公布的交通事故直接经济损失数据,2014年至2022年,电动自行车交通事故造成的直接财产损失从2719万元增长至7695万元[2],损失规模的快速增长反映出电动车事故不仅在数量上持续攀升,在严重程度上也呈现恶化趋势。这种态势的形成与电动车技术发展、使用普及、管理滞后等多重因素密切相关,需要从系统性角度进行深入分析。

1.2 事故空间分布与时间规律

电动车事故在空间分布上呈现出明显的城乡差异和区域差异特征。城市地区由于交通流密度大、道路环境复杂,电动车与机动车混行现象普遍,成为事故的高发区域。在一些大型交叉路口,由于交通组织不合理或信号配时不当,电动车与机动车的冲突频发。江苏无锡228省道某十字路口发生的典型案例显示,一辆满载圆木的大货车为躲避突然变道且闯红灯的电动车而发生侧翻,车上的圆木瞬间将对向车道的车辆淹没,造成了一死两伤的严重后果[7]。这类事故反映出在复杂交通环境中,电动车的违法行为不仅危及自身安全,也对其他交通参与者构成严重威胁。

从时间分布规律来看,电动车事故呈现出明显的周期性特征。早晚高峰时段是事故的高发时段,这与电动车作为通勤工具的使用特点密切相关。据武汉大学保卫部统计,三餐饭点、早晚高峰时段,电动车流量达到峰值,"绿灯一亮,一大群聚集的黑点会立刻像被风吹散一样地前行,乌压压一片"[6],这种集中出行模式在提高通行效率的同时也增加了事故风险。此外,夜间时段由于能见度低、驾驶员疲劳等因素,也是事故的易发时段,特别是一些青少年驾驶改装电动车深夜飙车的现象,存在极高的安全风险。

1.3 事故伤亡特征与成因类型

电动车事故的伤亡特征呈现出"头部外伤为主、致死率较高"的特点。研究表明,在涉及电动自行车的交通事故中,骑乘人员头部是最易受伤的部位之一,而造成骑乘人员死亡的事故中,颅脑损伤是最重要的死亡原因[2]。这一特征与电动车缺乏有效防护设施、骑乘人员头盔佩戴率低等因素密切相关。专家指出,正确佩戴安全头盔可以减少事故中88%的颅脑损伤[3],但目前我国电动车头盔佩戴率普遍较低,在一些地区甚至不足30%。

从事故成因类型分析,未按规定让行、违反交通信号、违法占用机动车道、酒后驾驶、逆行是引发涉电动自行车交通事故的主要原因[1]。这些违法行为的背后往往反映出驾驶员安全意识淡薄、交通法规知识缺乏、侥幸心理严重等深层次问题。特别是在一些复杂路段,如在山东菏泽城区某交叉路口,一辆电动自行车闯红灯通行,被绿灯正常通过路口的小车撞倒在地,交警认定电动自行车驾驶人闯红灯违反了相关法规,负事故全部责任[1]。

第二章 电动车翻车摔车机理分析

2.1 车辆动力学特征与稳定性机理

电动车的动力学特征与传统自行车存在显著差异,这些差异直接影响着车辆的行驶稳定性和安全性能。电动车增加了电机、电池、控制器等部件,使得车辆的质量分布和惯性特性发生了根本性改变。特别是电池组的安装位置和重量分布,对车辆的重心高度和前后配重比例产生重要影响。当电动车的质心位置相对较高时,在转弯或遇到路面不平时,较高的质心容易导致车辆产生侧倾力矩,增加翻车风险。根据车辆动力学理论,当车辆的侧倾角超过临界值时,重力的作用会使车辆失去平衡状态,发生侧翻事故。

电动车的稳定性还受到轮胎与路面附着条件的显著影响。在车辆运动控制中,轮胎和路面间所能达到的附着力的极限与控制效果直接相关[8]。路面附着系数决定了路面所能提供的最大附着力,不同路面条件下的附着系数差异很大。研究表明,在干燥沥青路面上,轮胎附着系数可达0.7-0.9,而在湿滑路面上可能降至0.3-0.5,在结冰路面上甚至低至0.1-0.2[9]。这种附着条件的变化直接影响电动车的制动距离、转弯半径和极限工况下的稳定性表现。

2.2 制动过程中的失稳机制

制动过程是电动车最容易发生翻车摔车事故的阶段之一,其失稳机制涉及复杂的动力学过程。在紧急制动时,车辆的重心会向前转移,导致前轮垂直载荷增加而后轮垂直载荷减少,这种载荷转移现象会显著影响前后轮的附着力分配。当后轮的垂直载荷过度减小时,可能导致后轮提前抱死滑移,使车辆失去方向稳定性。更为严重的情况是,如果前制动力过大,可能导致车辆发生前翻事故,这在电动车这种重心相对较高的车辆上尤为危险。

电动车制动系统的技术特点也对制动稳定性产生重要影响。传统电动车多采用机械式制动系统,缺乏防抱死制动系统(ABS)等主动安全技术。在紧急制动时,如果驾驶员操作不当,很容易导致车轮抱死。特别是在湿滑路面上,制动系统的性能会大幅下降,制动距离显著增加。根据汽车之家的案例分析,电动车在避让过程中的紧急制动经常导致车辆失控摔倒[10],即使没有直接碰撞,剧烈的制动动作也可能使驾驶员失去对车辆的控制。<

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

7811

7811

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?