一、非局部操作的数学定义与理论框架

1.1 非局部操作的通用公式

非局部操作(Non-local Operation)是该研究的核心创新点,其数学定义源自经典计算机视觉中的非局部均值算法(Non-local Means)。在深度神经网络中,非局部操作被形式化为:

其中:

1.2 与传统操作的对比分析

(1)与卷积操作的对比

传统卷积操作仅处理局部邻域(如3×3或5×5窗口),依赖深层堆叠逐步扩大感受野。而非局部操作直接计算全局位置间的依赖关系,具有以下优势:

- 单层即可捕获长程依赖

- 避免信息传递的路径损耗

- 支持跨时空维度的交互

(2)与循环操作的对比

RNN/LSTM等循环结构通过时间步迭代处理序列,存在梯度消失/爆炸问题。非局部操作:

- 并行计算所有位置关系

- 突破时间步限制

- 适用于空间和时空场景

(3)与全连接层的对比

全连接层的权重固定且与输入无关,而非局部操作:

- 动态计算位置间关系

- 保持输入输出位置对应

- 支持可变尺寸输入

1.3 归一化因子设计

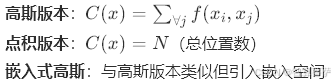

归一化因子 C(x) 的选择影响模型稳定性:

二、非局部操作的具体实现形式

2.1 相似性函数f的四种设计

论文系统性地探索了四种成对函数设计:

(1)高斯函数(Gaussian)

![]()

- 直接计算原始特征的余弦相似度

- 保持经典非局部均值的数学形式

- 计算复杂度:

(N为位置数)

(N为位置数)

(2)嵌入式高斯(Embedded Gaussian)

![]()

其中 ![]()

- 引入可学习的线性变换(1×1卷积)

- 将相似度计算映射到嵌入空间

- 与自注意力机制等价(Softmax归一化)

(3)点积(Dot Product)

![]()

- 去除Softmax激活

- 归一化因子设为位置总数N

- 实验显示与高斯版本效果相当

(4)拼接(Concatenation)

![]()

- 借鉴关系网络(Relation Networks)设计

- 引入非线性激活函数

- 需学习参数向量

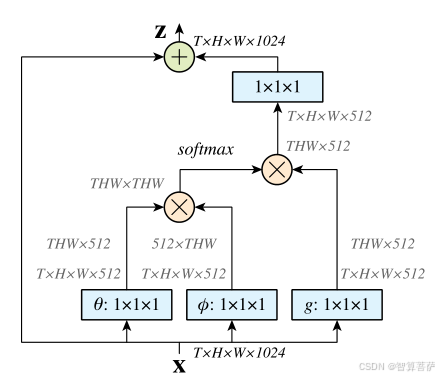

2.2 特征变换函数g的设计

统一采用线性变换:

![]()

- 通过1×1卷积实现

- 减少通道数以降低计算量(典型为原通道数1/2)

- 保持位置对应关系不变

2.3 实例化对比实验结论

通过Kinetics数据集上的消融实验发现:

- 不同f函数版本性能差异小于1%(72.7%~72.9%)

- 自注意力(嵌入式高斯)并非性能提升的关键因素

- 非局部性(全局交互)本身才是核心优势

三、非局部块的结构设计

3.1 残差连接形式

将非局部操作封装为可插入模块:

![]()

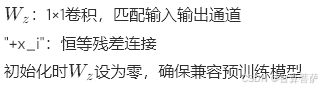

3.2 模块结构示意图解析

非局部块包含以下组件:

- θ路径:1×1卷积降维(通道数减半)

- φ路径:1×1卷积降维(同θ路径)

- g路径:1×1卷积降维

- 相似度计算:矩阵乘法实现成对关系

- Softmax归一化(仅高斯版本)

- 特征聚合:矩阵乘法结合g路径特征

- 1×1卷积升维:恢复原始通道数

- 残差相加:保留原始特征信息

3.3 模块插入策略

实验发现最佳实践:

- 插入位置:ResNet的res3和res4阶段

- 插入密度:每两个残差块插入一个非局部块

- 深层插入效果下降(因空间分辨率过低)

四、高效实现策略

4.1 通道缩减技术

- θ、φ、g路径均采用通道减半设计

- 计算量降低约50%

- 与ResNet瓶颈设计思想一致

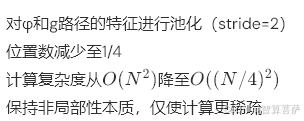

4.2 空间下采样技巧

4.3 计算复杂度分析

以典型视频特征图尺寸为例:

- 输入尺寸:T×H×W = 4×14×14

- 原始计算量:784×784矩阵乘法

- 下采样后:196×196矩阵乘法

- FLOPs减少约75%,内存占用显著降低

五、与3D卷积的对比分析

5.1 计算效率对比

(基于ResNet-101基准)

| 模型类型 | 参数量倍数 | FLOPs倍数 | 精度(Top-1) |

|---|---|---|---|

| C2D基线 | 1.0× | 1.0× | 73.1% |

| I3D_3×3×3 | 1.5× | 1.8× | 74.1% |

| NL C2D(5块) | 1.2× | 1.2× | 75.1% |

5.2 特性对比

| 特性 | 3D卷积 | 非局部操作 |

|---|---|---|

| 感受野类型 | 局部窗口 | 全局交互 |

| 时空关系建模 | 显式时空滤波 | 隐式相似度计算 |

| 参数依赖性 | 静态卷积核 | 动态依赖关系 |

| 长程依赖捕获能力 | 需深层堆叠 | 单层即可实现 |

| 计算复杂度 | 与核尺寸立方成正比 | 与位置数平方成正比 |

1898

1898

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?