文章目录

1.平方差损失函数 && Sigmoid激活函数

1.1 Sigmoid函数

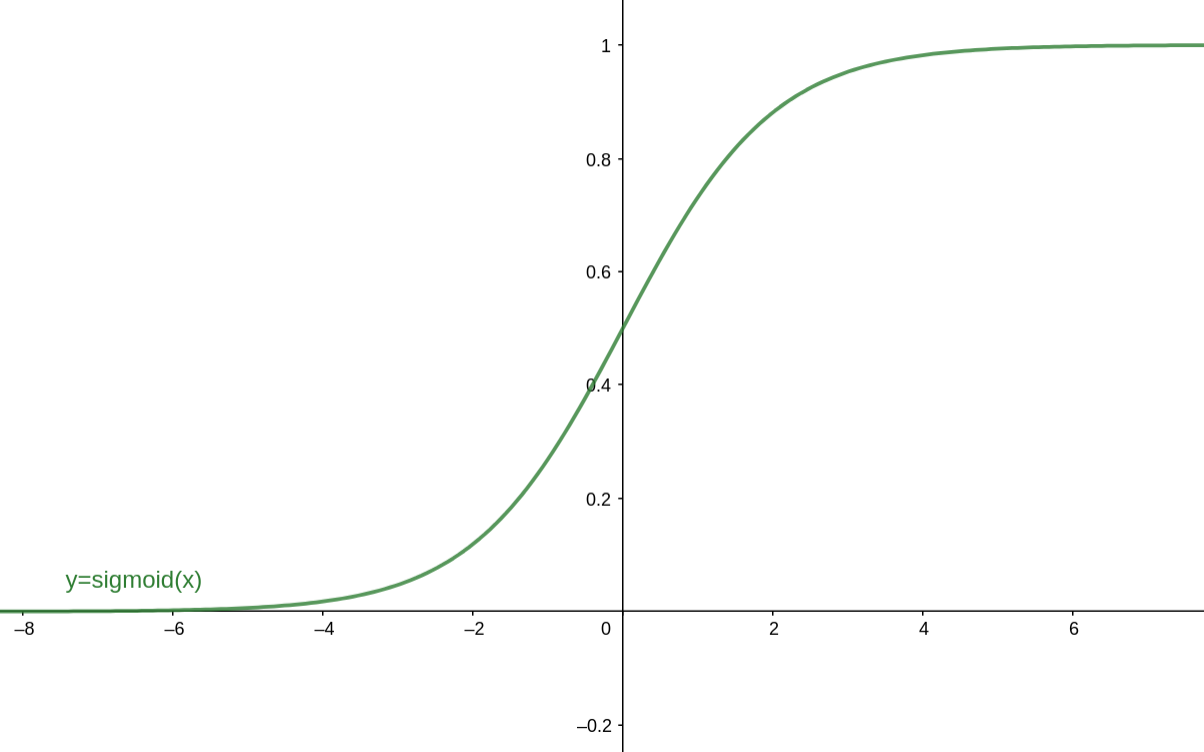

Sigmoid函数的表达式为: σ ( z ) = 1 1 + e − z \sigma(z)=\frac{1}{1+e^{-z}} σ(z)=1+e−z1 对应的函数图像为:

在以前,Sigmoid函数因为具有良好的神经元激活频率的解释(从完全不激活0到完全激活状态1),经常被用作神经网络的激活函数,然而现在不太受欢迎了,主要是因为以下三个缺点:

1.Sigmoid函数饱和时使梯度消失。Sigmoid神经元有一个不好的特性,就是当神经元的激活值在接近0或1处会饱和,在这些区域,会导致梯度几乎为0(从图像可以看到,导数值几乎为0)!回顾一下,在反向传播的时候,我们更新 W l 和 b l W^l和b^l Wl和bl梯度时,都会乘上Sigmoid的梯度,如果这个Sigmoid的梯度非常小,那么就会导致相乘的最终结果为接近0,即导致梯度消失。(文章下面会有详细公式说明)

2.Sigmoid函数的输出不是零中心的,这没有满足我们想要的性质。在神经网络后面层中的神经元,得到的输入值(上一层的激活值)数据不是零中心的,如果输入的数据总是正数,那么关于w的梯度,在反向传播的过程中,将会要么全是正数,要么全是负数,导致梯度更新时,权重出现Z字型抖动,导致收敛的速度会变得很慢。不过如果采用批量梯度下降法时,整个批量的数据的梯度加起来,权重的更新会有不同的正负,收敛速度加快,因此相比于上个问题而言,这只是一个小问题。

3.Sigmoid函数中,涉及到指数运算,相比于其他的激活函数而言,这个计算起来较慢。

1.2 平方差损失函数在反向传播时的 W l 和 b l W^l和b^l Wl和bl梯度更新式

根据上一节所学,可知梯度的计算如下:

∂

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

∂

W

l

=

∂

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

∂

z

l

∂

z

l

∂

W

l

=

δ

l

(

a

l

−

1

)

T

∂

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

∂

b

l

=

∂

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

∂

z

l

∂

z

l

∂

b

L

=

δ

l

\begin{aligned} \frac{\partial J(W, b, a, y)}{\partial W^{l}} &=\frac{\partial J(W, b, a, y)}{\partial z^{l}} \frac{\partial z^{l}}{\partial W^{l}}=\delta^{l}\left(a^{l-1}\right)^{T} \\\\ \frac{\partial J(W, b, a, y)}{\partial b^{l}} &=\frac{\partial J(W, b, a, y)}{\partial z^{l}} \frac{\partial z^{l}}{\partial b^{L}}=\delta^{l} \end{aligned}

∂Wl∂J(W,b,a,y)∂bl∂J(W,b,a,y)=∂zl∂J(W,b,a,y)∂Wl∂zl=δl(al−1)T=∂zl∂J(W,b,a,y)∂bL∂zl=δl 其中,

δ

l

\delta^l

δl为:

δ

l

=

δ

l

+

1

∂

z

l

+

1

∂

z

l

=

(

W

l

+

1

)

T

δ

l

+

1

⊙

σ

′

(

z

l

)

\delta^{l}=\delta^{l+1} \frac{\partial z^{l+1}}{\partial z^{l}}=\left(W^{l+1}\right)^{T} \delta^{l+1} \odot \sigma^{\prime}\left(z^{l}\right)

δl=δl+1∂zl∂zl+1=(Wl+1)Tδl+1⊙σ′(zl) 因为是反向传播,所以在计算

δ

l

\delta^l

δl时,

W

l

+

1

W^{l+1}

Wl+1和

δ

l

+

1

\delta^{l+1}

δl+1都是已知的。

然后再按照梯度下降,更新

W

l

和

b

l

W^l和b^l

Wl和bl值如下:

W

l

=

W

l

−

α

∂

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

∂

W

l

W^{l}=W^{l}-\alpha \frac{\partial J(W, b, a, y)}{\partial W^{l}}

Wl=Wl−α∂Wl∂J(W,b,a,y)

b

l

=

b

l

−

α

∂

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

∂

b

l

b^{l}=b^{l}-\alpha \frac{\partial J(W, b, a, y)}{\partial b^{l}}

bl=bl−α∂bl∂J(W,b,a,y)

这里从公式的角度,印证了上面的观点,平方差损失函数&&Sigmoid激活函数的组合,在进行梯度更新时,梯度式子里包含了

σ

′

(

z

)

\sigma^{\prime}(z)

σ′(z)项,很容易因为激活函数的梯度趋近于0而导致整体梯度式子的值为0,即发生梯度消失!

2.交叉熵损失函数 && Sigmoid激活函数

2.1 交叉熵损失函数

在之前的学习中,我们有了解到,交叉熵损失函数实际上是从KL散度推导出来的,用来比较两个变量分布的差异程度,交叉熵越小,表示两个分布差异越小,先来看看二分类任务中,交叉熵损失函数的定义:

H

(

y

,

y

^

)

=

−

[

y

ln

y

^

+

(

1

−

y

)

ln

(

1

−

y

^

)

]

H(y, \hat{y})=-[y \ln \hat{y}+(1-y) \ln (1-\hat{y})]

H(y,y^)=−[ylny^+(1−y)ln(1−y^)] 这里我们为了同上面平方差损失函数的表示一致,定义二分类任务中,每个样本的交叉熵损失函数为:

J

(

W

,

b

,

a

,

y

)

=

−

[

y

ln

a

+

(

1

−

y

)

ln

(

1

−

a

)

]

J(W, b, a, y)=-[y \ln a+(1-y) \ln (1-a)]

J(W,b,a,y)=−[ylna+(1−y)ln(1−a)] 使用了交叉熵损失函数时,先来看看输出层

δ

L

\delta^L

δL的梯度情况:

δ

L

=

∂

J

(

W

,

b

,

a

L

,

y

)

∂

z

L

=

−

y

1

a

L

(

a

L

)

(

1

−

a

L

)

+

(

1

−

y

)

1

1

−

a

L

(

a

L

)

(

1

−

a

L

)

=

−

y

(

1

−

a

L

)

+

(

1

−

y

)

a

L

=

a

L

−

y

\begin{aligned} \delta^{L} &=\frac{\partial J\left(W, b, a^{L}, y\right)}{\partial z^{L}} \\\\ &=-y \frac{1}{a^{L}}\left(a^{L}\right)\left(1-a^{L}\right)+(1-y) \frac{1}{1-a^{L}}\left(a^{L}\right)\left(1-a^{L}\right) \\\\ &=-y\left(1-a^{L}\right)+(1-y) a^{L} \\\\ &=a^{L}-y \end{aligned}

δL=∂zL∂J(W,b,aL,y)=−yaL1(aL)(1−aL)+(1−y)1−aL1(aL)(1−aL)=−y(1−aL)+(1−y)aL=aL−y 上式中应用了Sigmoid函数求导的性质,即:

(

a

L

)

′

=

(

a

L

)

(

1

−

a

L

)

\left(a^{L}\right)^\prime = \left(a^{L}\right)\left(1-a^{L}\right)

(aL)′=(aL)(1−aL) 言归正传,我们惊喜的发现,使用交叉熵损失函数之后,我们的梯度式

δ

L

\delta^L

δL中不再包含

σ

′

(

z

)

\sigma^{\prime}(z)

σ′(z)项了,梯度只和预测值

a

L

a^L

aL与真实值

y

y

y的差值有关,既满足了我们训练神经网络的要求,“在训练过程中,真实值与预测值的误差越大,那么梯度下降的幅度就越大”,又加快了收敛的速度(少了

σ

′

(

z

)

\sigma^{\prime}(z)

σ′(z)的干扰),因此,在用Sigmoid函数作为激活函数的时候,交叉熵损失函数比平方差损失函数的效果更加出色!

不过在隐藏层中,依旧会存在大量的累乘操作,还是会存在很多个 σ ′ ( z ) \sigma^{\prime}(z) σ′(z)项,因此交叉熵损失函数没办法解决梯度消失问题,只是说相对而言,可以加快参数 W , b W,b W,b 的收敛速度。

3.梯度消失与梯度爆炸

简单来说,梯度消失和梯度爆炸,实际上属于一种情况,在反向传播的过程中,由于我们使用了矩阵求导的链式法则,有一大串的连乘操作,如果连乘的数字都是小于1的,则梯度越往前乘就越小,最终趋近于0,梯度更新的信息量以指数形式衰减,即“梯度消失”;如果连乘的数字都是大于1的,则梯度越往前乘就越大,梯度更新的信息量以指数形式增大,即“梯度爆炸”。

3.1 梯度消失

梯度消失往往在两种情况下常发生,一是比较深的神经网络,二是采用了不合适的损失函数与激活函数,如上面提到的平方差损失&&Sigmoid激活函数。

如下图所示,一个简单的深度神经网络,一共有5层,每层只有一个神经元。

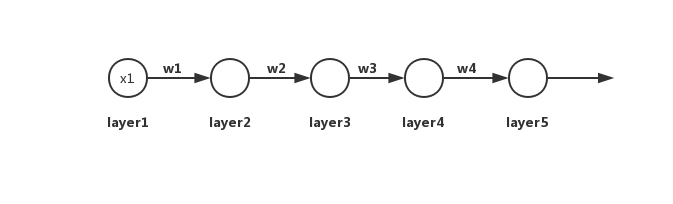

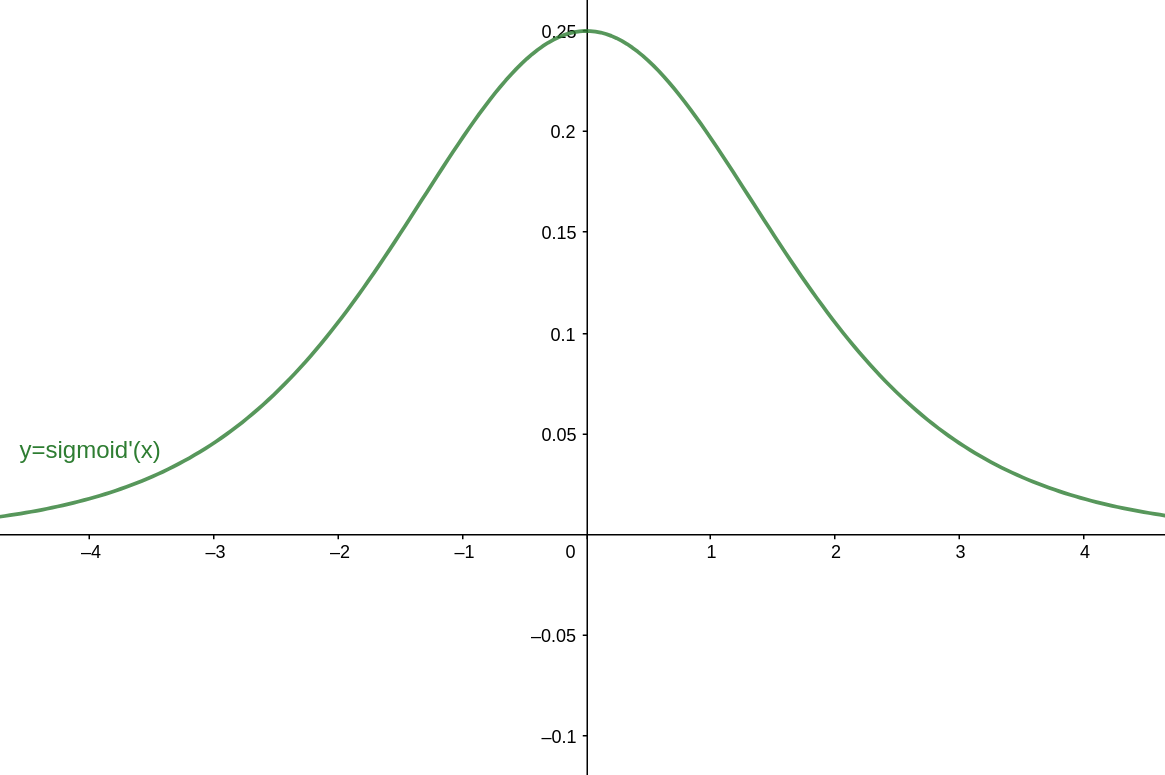

∂ C ∂ w 1 = ∂ C ∂ a 5 ∂ a 5 ∂ z 5 ∂ z 5 ∂ a 4 ∂ a 4 ∂ z 4 ∂ z 4 ∂ a 3 ∂ a 3 ∂ z 3 ∂ z 3 ∂ a 2 ∂ a 2 ∂ z 2 ∂ z 2 ∂ w 1 \frac{\partial C}{\partial w_{1}}=\frac{\partial C}{\partial a_{5}} \frac{\partial a_{5}}{\partial z_{5}} \frac{\partial z_{5}}{\partial a_{4}} \frac{\partial a_{4}}{\partial z_{4}} \frac{\partial z_{4}}{\partial a_{3}} \frac{\partial a_{3}}{\partial z_{3}} \frac{\partial z_{3}}{\partial a_{2}} \frac{\partial a_{2}}{\partial z_{2}} \frac{\partial z_{2}}{\partial w_{1}} ∂w1∂C=∂a5∂C∂z5∂a5∂a4∂z5∂z4∂a4∂a3∂z4∂z3∂a3∂a2∂z3∂z2∂a2∂w1∂z2

=

∂

C

∂

a

5

σ

′

(

z

5

)

w

4

σ

′

(

z

4

)

w

3

σ

′

(

z

3

)

w

2

σ

′

(

z

2

)

x

1

\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;=\frac{\partial C}{\partial a_{5}} \sigma^{\prime}\left(z_{5}\right) w_{4} \sigma^{\prime}\left(z_{4}\right) w_{3} \sigma^{\prime}\left(z_{3}\right) w_{2} \sigma^{\prime}\left(z_{2}\right)x_1

=∂a5∂Cσ′(z5)w4σ′(z4)w3σ′(z3)w2σ′(z2)x1

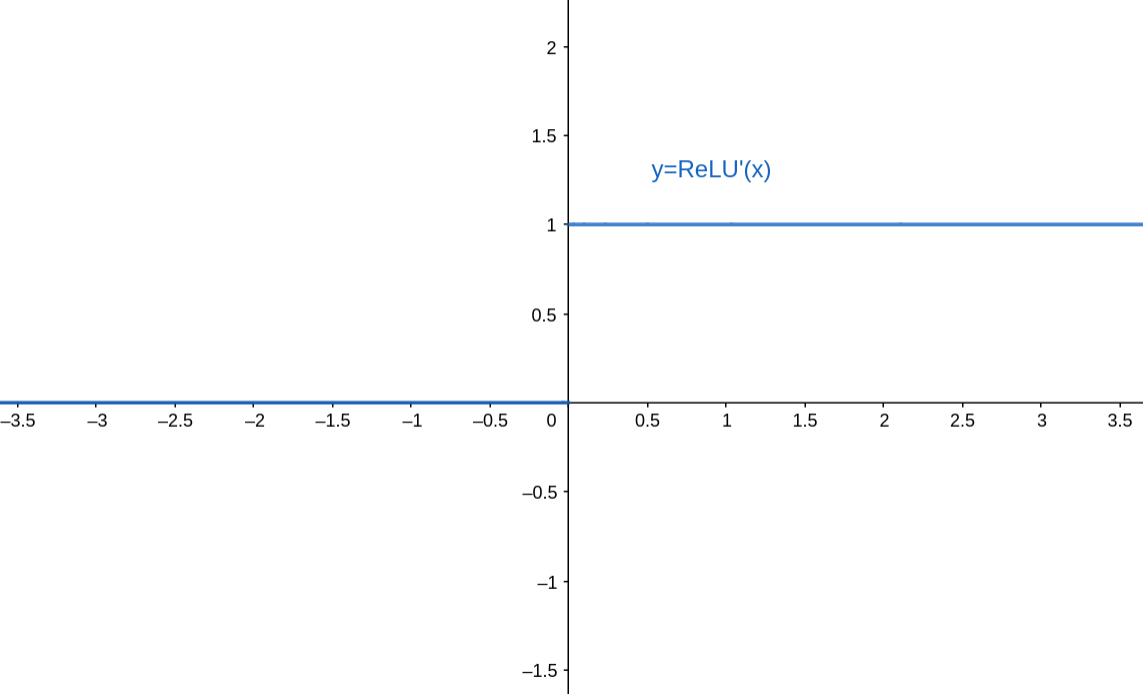

而Sigmoid的导函数

σ

′

(

z

)

\sigma^\prime(z)

σ′(z)图像如下图所示:

3.2 梯度爆炸

梯度爆炸的产生原因和上面类似,主要是因为连乘项中,初始化的权重值过大,导致每一层的 w i σ ′ ( z i ) w_i\sigma^\prime(z_i) wiσ′(zi)的值大于1,最终连乘起来得到一个很大的梯度值。其实对比于梯度消失的话,在激活函数是Sigmoid函数时,梯度爆炸反倒不太容易发生。

下面聊一聊如何解决梯度爆炸的情况。

1.设置梯度剪切阈值,如果超过了该阈值,直接将梯度置为该值;

2.降低梯度更新式中的学习率

3.权重正则化

3.3 拓展

在深度神经网络中,梯度消失、梯度爆炸产生的根本原因在于反向传播训练法则,属于先天不足,Hinton提出capsule的原因就是为了彻底抛弃反向传播,如果真能大范围普及,那真的是一个革命。

4.常用的神经网络激活函数

4.1 tanh激活函数

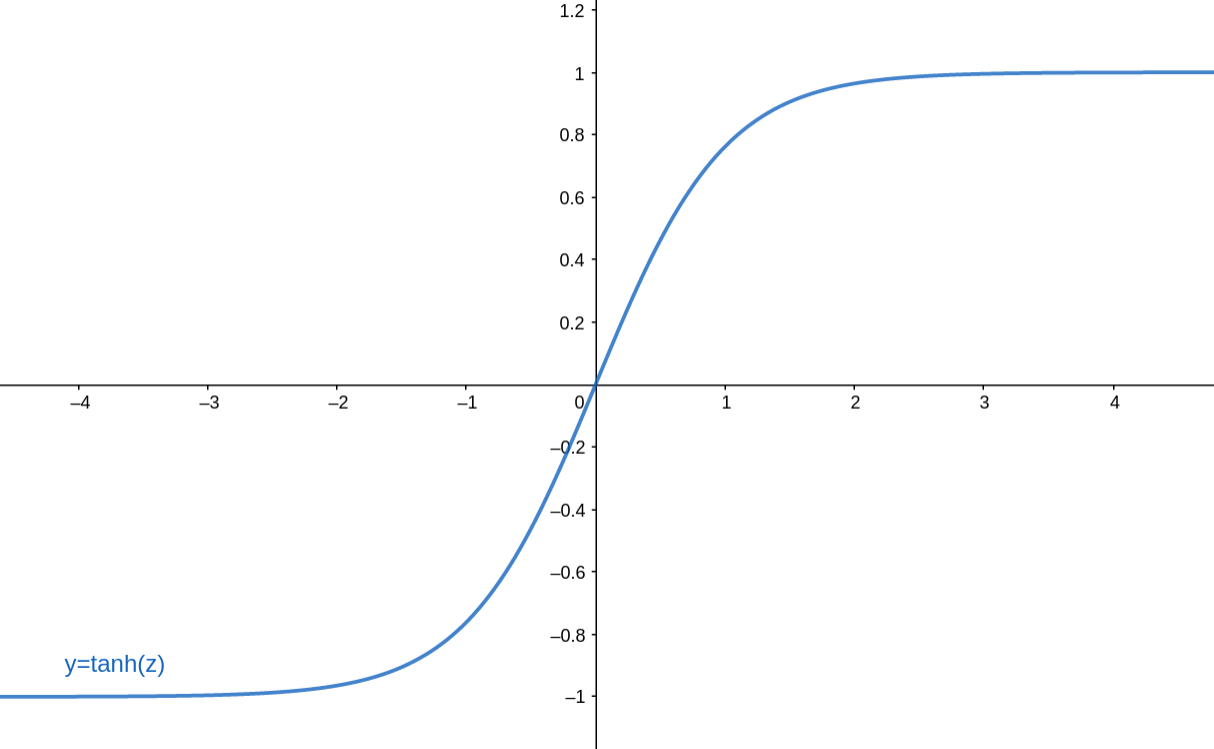

tanh函数是Sigmoid函数的变种,表达式为: tanh ( z ) = e z − e − z e z + e − z \tanh (z)=\frac{e^{z}-e^{-z}}{e^{z}+e^{-z}} tanh(z)=ez+e−zez−e−z tanh激活函数与Sigmoid激活函数的关系式为:(tanh函数实质上就是一个放大了并往下平移1位的Sigmoid函数) tanh ( z ) = 2 sigmoid ( 2 z ) − 1 \tanh (z)=2 \operatorname{sigmoid}(2 z)-1 tanh(z)=2sigmoid(2z)−1 tanh函数图像如下:

4.2 ReLU激活函数

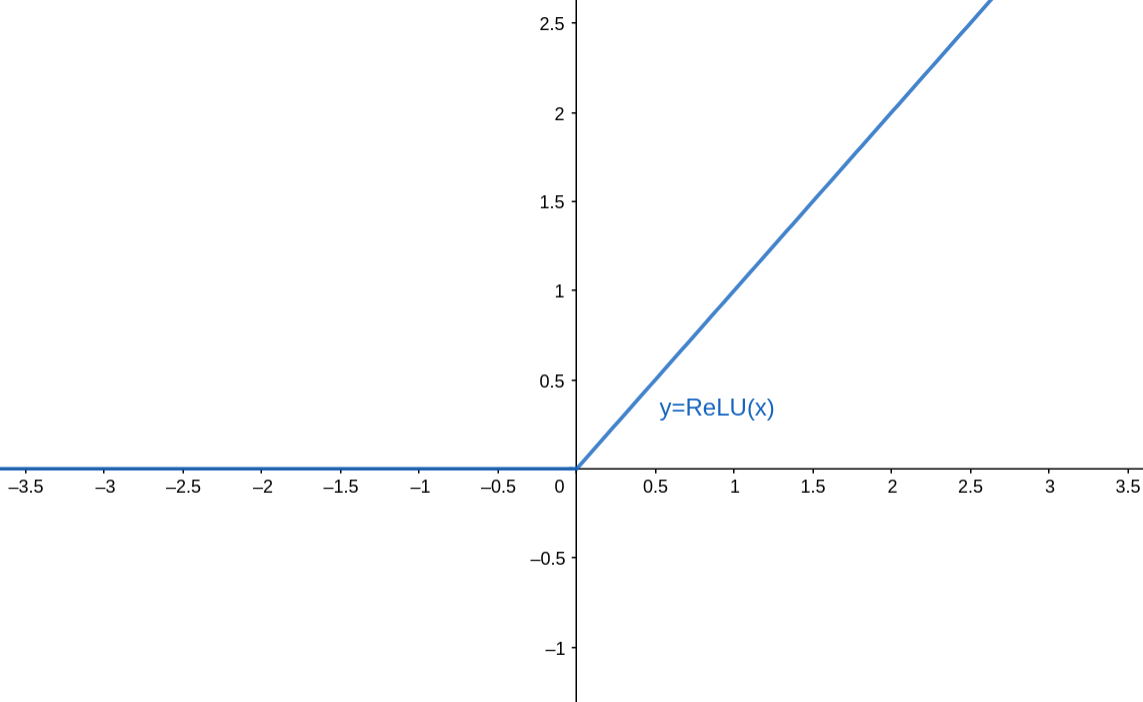

ReLU函数,全称是Rectified Linear Unit(修正线性单元),表达式为: f ( x ) = max ( 0 , x ) f(x)=\max (0, x) f(x)=max(0,x) 函数图像为:

对应的导函数图像为:

我们可以很容易看出,ReLU函数的导数在正数部分是恒等于1的,因此在深层神经网络中使用ReLU激活函数就不会因为激活函数的梯度值,而导致出现梯度消失和爆炸的问题。

4.2.1 ReLU激活函数的优点:

(1)相较于非线性的Sigmoid和tanh函数,ReLU对于随机梯度下降的收敛有巨大的加速作用( Krizhevsky 等的论文指出有6倍之多)。据称这是由它的非线性,非饱和的公式导致的;

(2)Sigmoid和tanh神经元含有指数运算等耗费计算资源的操作,而ReLU可以简单地通过对一个矩阵进行阈值计算得到,不涉及到指数运算;

4.2.2 ReLU激活函数的缺点:

在训练的时候,ReLU单元比较脆弱并且可能“死掉”。举例来说,当一个很大的梯度流过ReLU的神经元的时候,可能会导致梯度更新到一种特别的状态,在这种状态下神经元将无法被其他任何数据点再次激活。如果这种情况发生,那么从此所有流过这个神经元的梯度将都变成0。也就是说,这个ReLU单元在训练中将不可逆转的死亡,因为这导致了数据多样化的丢失。例如,如果学习率设置得太高,可能会发现网络中40%的神经元都会死掉(在整个训练集中这些神经元都不会被激活)。通过合理设置学习率,这种情况的发生概率会降低。

【疑问】如何理解ReLU神经元的“死亡”?

对于任何输入,“死”的ReLU神经元总是输出相同的值(零)。(解释“死”的定义)

出现这种情况,意味着ReLU神经元的输入始终为一个负数,即 z j l = ∑ i = 1 m w j i l a i l − 1 + b j l z_{j}^{l}=\sum_{i=1}^{m} w_{ji}^{l} a_{i}^{l-1} + b_j^l zjl=∑i=1mwjilail−1+bjl的值始终为负数。为什么会这样子呢?下面举个例子说明:

假设神经网络中传入了一个异常输入 x x x,它的某一维特征 x i x_i xi与 w i w_i wi相乘之后,得到的值是一个很大的正数,于是经过ReLU函数激活之后,输出的值为也是一个很大的正数,最终神经网络的输出 a L a^L aL与 y y y的差异也很大,根据前面的学习我们知道,在反向传播时,将会产生一个很大的梯度值,根据bias项的梯度更新式, b : = b − η ∂ C ∂ b b := b-\eta \frac{\partial C}{\partial b} b:=b−η∂b∂C,如果刚好学习率也设置的很大的话,那么b最终会变成一个值很小的负数,在之后进行常规输入时, z j l z_{j}^{l} zjl的值将会因为b,而大概率变为一个负数,对下一层输出0。

一旦ReLU神经元最终处于这种死亡状态,它就不太可能恢复,因为0处的函数梯度也是0,所以梯度下降不会改变其权重W和bias项。针对此问题,改进后的Leaky ReLU可以解决此问题并提供给“死亡神经元”提供复活的可能性。

Sigmoid和tanh神经元可能会遇到类似的问题,因为它们的值饱和了,但至少总有一个小的梯度(不至于为0)允许它们经过很长时间再恢复。

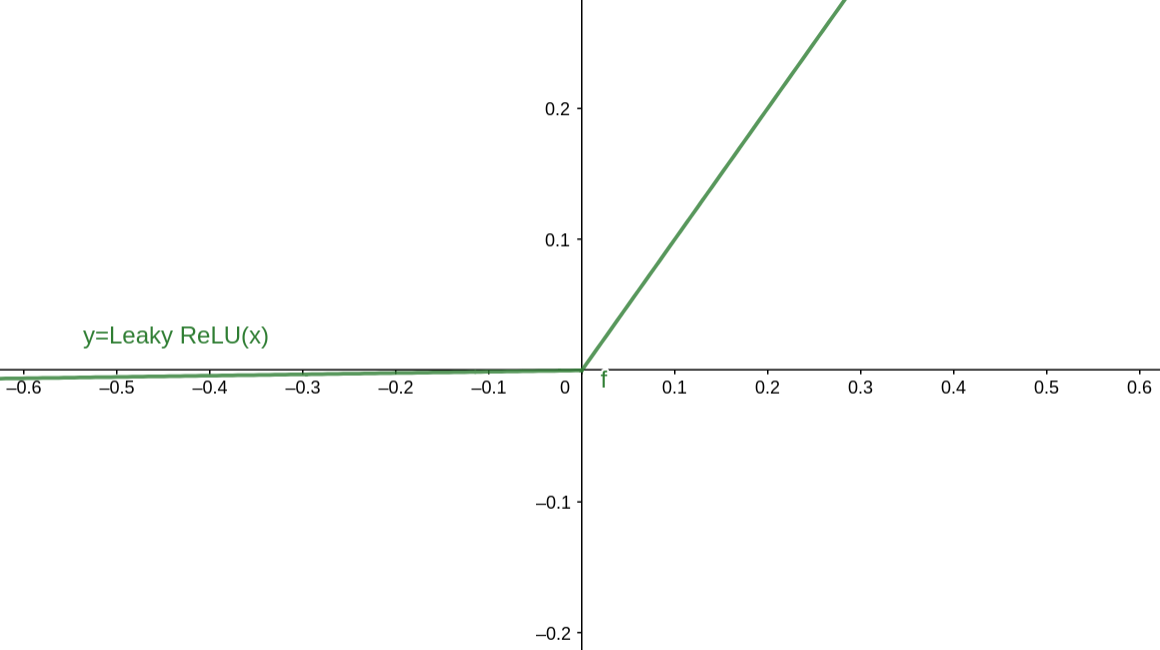

4.3 Leaky ReLU激活函数

在上面有提到过,Leaky ReLU是为解决“ReLU死亡”问题的尝试。ReLU中当x<0时,函数值为0。而Leaky ReLU则是给出一个很小的负数梯度值,比如0.01。所以其函数公式为

f

(

x

)

=

1

(

x

<

0

)

(

α

x

)

+

1

(

x

>

=

0

)

(

x

)

f(x)=1(x<0)(\alpha x)+1(x>=0)(x)

f(x)=1(x<0)(αx)+1(x>=0)(x) 其中

α

\alpha

α是一个比较小的常量如0.01。有些研究者的论文指出这个激活函数表现很不错,但是其效果并不是很稳定。Kaiming He等人在2015年发布的论文Delving Deep into Rectifiers中介绍了一种新方法PReLU,把负区间上的斜率当做每个神经元中的一个参数。然而该激活函数在不同任务中均有益处的一致性并没有特别清晰。

Leaky ReLU 函数图像如下:

4.4 Maxout激活函数

Maxout(由Goodfellow等发布)对于权重和输入值的内积结果不再使用函数形式,而是 max ( W 1 T X + b 1 , W 2 T X + b 2 ) \max \left(W_{1}^{T} X+b_{1}, W_{2}^{T} X+b_{2}\right) max(W1TX+b1,W2TX+b2) 的形式,即有两组(或多组)不同的W矩阵和bias向量,Maxout是对ReLU和Leaky ReLU的一般化归纳,当 W 2 , b 2 = 0 W_2,b_2 = 0 W2,b2=0 的时候,它就退化成ReLU神经元。这样Maxout神经元就拥有了ReLU的全部优点(非线性和不饱和),而没有它的缺点(死亡神经元),不过最大的缺点就是训练的参数变得更大,倍数增加。

4.5 小结

到底用哪种神经元呢?推荐用ReLU激活函数,设置好学习率,或者监控神经网络中死亡神经元的占比,如果占比过高,可以尝试Leaky ReLU或者Maxout。实在不行,也可以试试 t a n h tanh tanh激活函数,尽量避免用Sigmoid激活函数(容易导致梯度消失,无法收敛)。

参考资料

1.刘建平Pinard《深度神经网络(DNN)损失函数和激活函数的选择》

2.CS231n课程讲义翻译:神经网络1

3.详解机器学习中的梯度消失、爆炸原因及其解决方法

4.谈谈由异常输入导致的 ReLU 神经元死亡的问题

本文深入探讨了深度神经网络中的损失函数和激活函数。首先介绍了平方差损失函数与Sigmoid激活函数,解释了Sigmoid的梯度消失问题。接着讨论了交叉熵损失函数,指出其在Sigmoid激活函数下能更有效地避免梯度消失。然后,分析了梯度消失和梯度爆炸现象,以及如何缓解这些问题。此外,还详细讲解了常用的激活函数,包括tanh、ReLU及其衍生的Leaky ReLU和Maxout激活函数,特别强调了ReLU在训练速度和计算效率上的优势。最后,建议在实践中优先选择ReLU,遇到梯度消失问题时可考虑使用Leaky ReLU或Maxout。

本文深入探讨了深度神经网络中的损失函数和激活函数。首先介绍了平方差损失函数与Sigmoid激活函数,解释了Sigmoid的梯度消失问题。接着讨论了交叉熵损失函数,指出其在Sigmoid激活函数下能更有效地避免梯度消失。然后,分析了梯度消失和梯度爆炸现象,以及如何缓解这些问题。此外,还详细讲解了常用的激活函数,包括tanh、ReLU及其衍生的Leaky ReLU和Maxout激活函数,特别强调了ReLU在训练速度和计算效率上的优势。最后,建议在实践中优先选择ReLU,遇到梯度消失问题时可考虑使用Leaky ReLU或Maxout。

1120

1120

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?