小米员工爆料:title只是包装,底下可能是糖,也可能是石头

在大厂混得久了,你会发现有些东西看上去特别亮眼,可一旦伸手去抓,就像泡泡一样瞬间破灭。薪资,就是这样一个泡泡。

刚进大厂的那几年,很多人特别喜欢算账。offer拿来比来比去,工资条翻来覆去看,年包怎么算都要高过上一家。那时的心气很高,觉得升一级、涨几千、拿点股票,就是人生的进阶。可时间一久,你就明白,薪资和title从来不是简单的数学题,而是一门充满不确定的“玄学”。

升职的幻觉

不少人以为,只要拼命完成KPI,不出纰漏,就能迎来升职加薪。但现实往往更残酷。你做得好不好,只是其中一部分,更重要的是你有没有被看到,你是不是在正确的时间出现在正确的人面前。

很多时候,升一级并不是对能力的肯定,而是一场权力游戏。升了title,工资能涨多少?股票会不会跟着来?会议会不会更少,还是更多?工作量会不会变轻,还是更重?如果这些问题没有答案,那么所谓的“晋升”,很可能只是换一个姿势继续被压榨。

一则来自小米的爆料

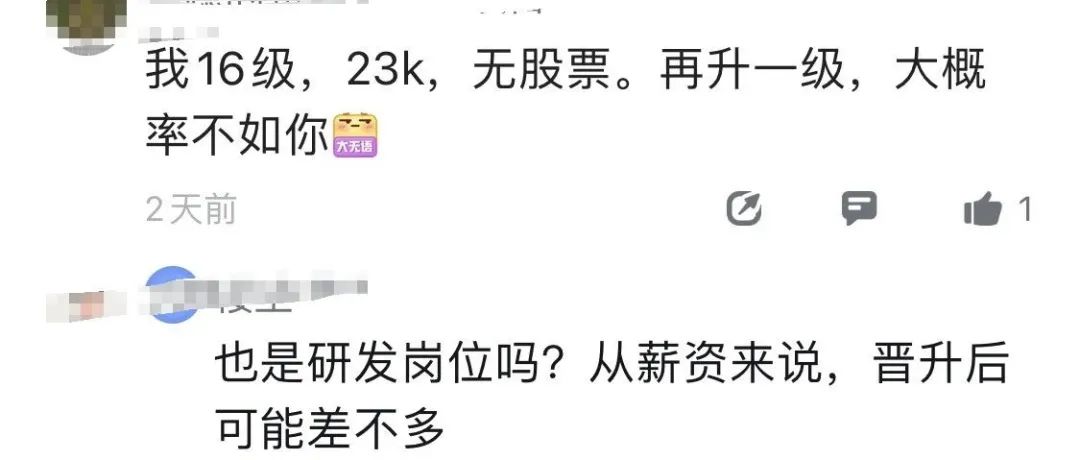

前几天,一位小米员工的爆料在朋友圈里传开:小米16级,月薪23k,没有股票。再升一级,大概率还是没有股票,月薪也到不了30k。

这是一组看似普通的数字,但背后透露出的信息却足够让人警醒。对很多年轻人来说,16级已经是一个不低的级别,升上去似乎意味着一片新天地。然而现实是,title的变化并没有带来实质性的改善。工资依旧停在原地,股票成了稀缺品,所谓的“晋升”,更像是一层华丽的外壳。

理想与现实的反差

在不少人的记忆里,大厂曾经代表着另一种可能。过去大家还真能靠股票翻身:早几年进场的人,拿到的股票多,价格又低,真能靠分红和股价过上“财富自由”的日子。可现在不同了,股价涨上去了,股票发放却越来越谨慎。

不是你不够优秀,而是你进晚了。早到的人吃肉,晚来的喝汤,再往后的人,连碗都没有。听上去残酷,却是赤裸裸的现实。

小米的性价比逻辑

要理解小米的薪资逻辑,并不难。小米的文化从来都是“性价比至上”。这四个字贯穿在产品,也贯穿在人力策略里。压成本,控预算,讲ROI,提数据。你想拿更高的工资?没问题,先交出能量化的结果,最好还能直接带动部门的增长。

这和他们卖产品的方式如出一辙:便宜,好用,讲究效率。但问题是,作为员工,你会发现自己被套进了一种很精细的计算里。你的每一份努力、每一份产出,都被折算成冷冰冰的数字,然后对照着预算,决定你值多少钱。

title只是包装纸

很多年轻人一心想着升职,以为title能解决一切。但title更像是一张包装纸。拆开之前,你以为里面是糖果,拆开之后才发现可能是石头。

升一级,可能带来更多会议、更重的责任,却没有相应的回报。你付出的不止是时间和精力,还有被无形消耗的耐心和信任感。真正让人疲惫的,不是干活本身,而是发现“努力换来的,和自己预期完全不一样”。

价值才是底牌

说到底,大厂是商业机器。它不会因为你辛苦了,就额外给你奖励。它只认一件事:你能创造多少价值。你值多少钱,从来不是你说了算,而是公司说了算。而公司说了算的前提,是你得让他们“看到”。

在这种环境下,光靠埋头干活是不够的。你得学会包装自己,让人知道你不可或缺。你得主动发声,让上层意识到你的贡献。否则,即使你撑起了整个项目,也可能被忽视在角落里。

别再迷信title

我认识的一些年轻朋友,刚进职场时憧憬满满,觉得升职就能改变命运。可几年下来,他们发现,title的变化并没有改变生活的本质。压力还在,工资没涨多少,股票更是遥不可及。

所以,别再迷信title了。升职并不是终点,它只是一个包装好的标签。真正能让你站稳脚跟的,永远是你被看见的价值。

大厂不是理想国,它是效率至上的机器。你要清楚地认识到这一点,才不会在幻觉里徘徊。升职、调薪、股票,这些看上去光鲜的东西,可能只是幻象。你要学会看穿幻象,看清楚底层逻辑。

记住,title只是包装,里面可能是糖果,也可能是石头。别被外壳迷住了眼。你真正能依靠的,从来不是一个级别的名称,而是你创造的价值,以及你能否让别人看到这份价值。

1603

1603

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?