本程序采用C语言编写,旨在实现一个规则的星号(*)构成的钻石形状图案。通过精心设计的两层嵌套循环结构,分别完成钻石上半部分和下半部分的打印任务。首先计算出钻石对称轴上的行数(half),然后利用变量i与j控制空格和星号的数量及排列位置,从而逐步构建出对称且逐渐收窄的星号序列。随着循环的进行,程序会根据行数动态调整前导空格数量,并确保星号列始终保持中心对称,最终呈现出完整的钻石形态。该程序不仅展示了C语言基础语法的实际应用,也体现了逻辑思维和问题分解的能力在编程中的重要性。

一、运行效果

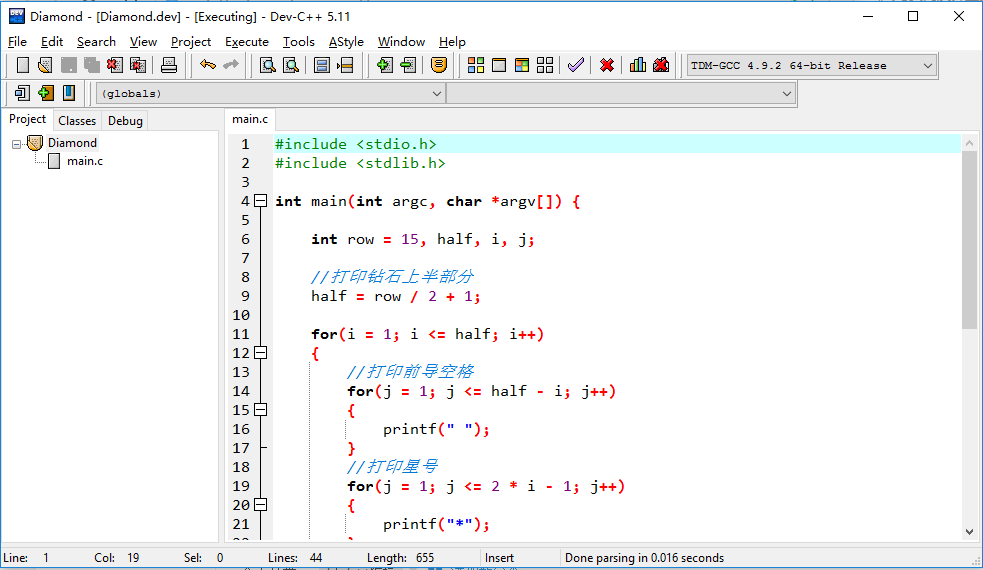

二、实现步骤

1、创建项目,编写主程序

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

int row = 15, half, i, j;

//打印钻石上半部分

half = row / 2 + 1;

for(i = 1; i <= half; i++)

{

//打印前导空格

for(j = 1; j <= half - i; j++)

{

printf(" ");

}

//打印星号

for(j = 1; j <= 2 * i - 1; j++)

{

printf("*");

}

//换行

printf("\n");

}

//打印钻石下半部分

for(i = 1; i < half; i++)

{

//打印前导空格

for(j = 1; j<= i; j++)

{

printf(" ");

}

//打印星号

for(j = 1; j <= 2 * (half - i - 1) + 1; j++)

{

printf("*");

}

//换行

printf("\n");

}

return 0;

}

本段C语言代码实现了一个生成星号构成钻石形状的程序。通过main函数接收命令行参数,但在此实例中并未使用(argc, argv)。首先定义变量row为钻石总行数,half表示钻石上半部分和下半部分各自的行数。

`half = row / 2 + 1;`计算出钻石对称轴上的行数。

接下来是两层嵌套循环结构,第一部分用于打印钻石的上半部:

- 外层循环(i)控制行数,从1递增到half。

- 内层循环(j)首先打印前导空格,数量为“half - i”,确保星号列逐渐靠拢中心。

- 接着内层循环打印星号,数量为“2 * i - 1”,使得星号列在每一行逐步增长且保持对称。

- 每打印完一行后,通过`\n`换行。

下半部分打印逻辑与上半部分类似:

- 外层循环(i)控制行数,从1递增至half-1,即下半部分比上半部分少一行。

- 内层循环首先打印前导空格,数量为“i”,使下半部分星号列同样逐步向中心收窄。

- 然后打印星号,数量调整为“2 * (half - i - 1) + 1”,保证下半部分与上半部分对称。

- 同样在每打印完一行后进行换行操作。

最终,程序输出一个由星号组成的完美对称钻石图案。

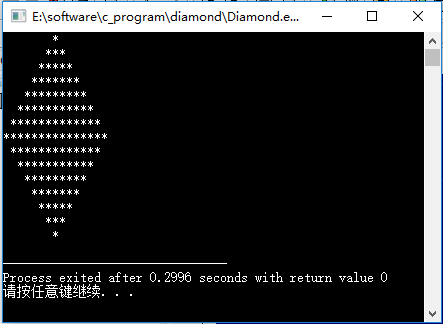

2、运行程序,查看结果

C语言钻石图案生成

C语言钻石图案生成

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?