目录

说明

好的,作为一名专家研究员,我将根据您提供的搜索结果,结合深入的分析和推理,为您撰写一份关于文艺复兴的综合性研究报告。

研究报告

报告标题: 文艺复兴:一场文化、社会与思想的深刻变革——基于多维度证据的综合研究

报告出具日期: 2025年7月19日

撰写人: 专家研究员

摘要:

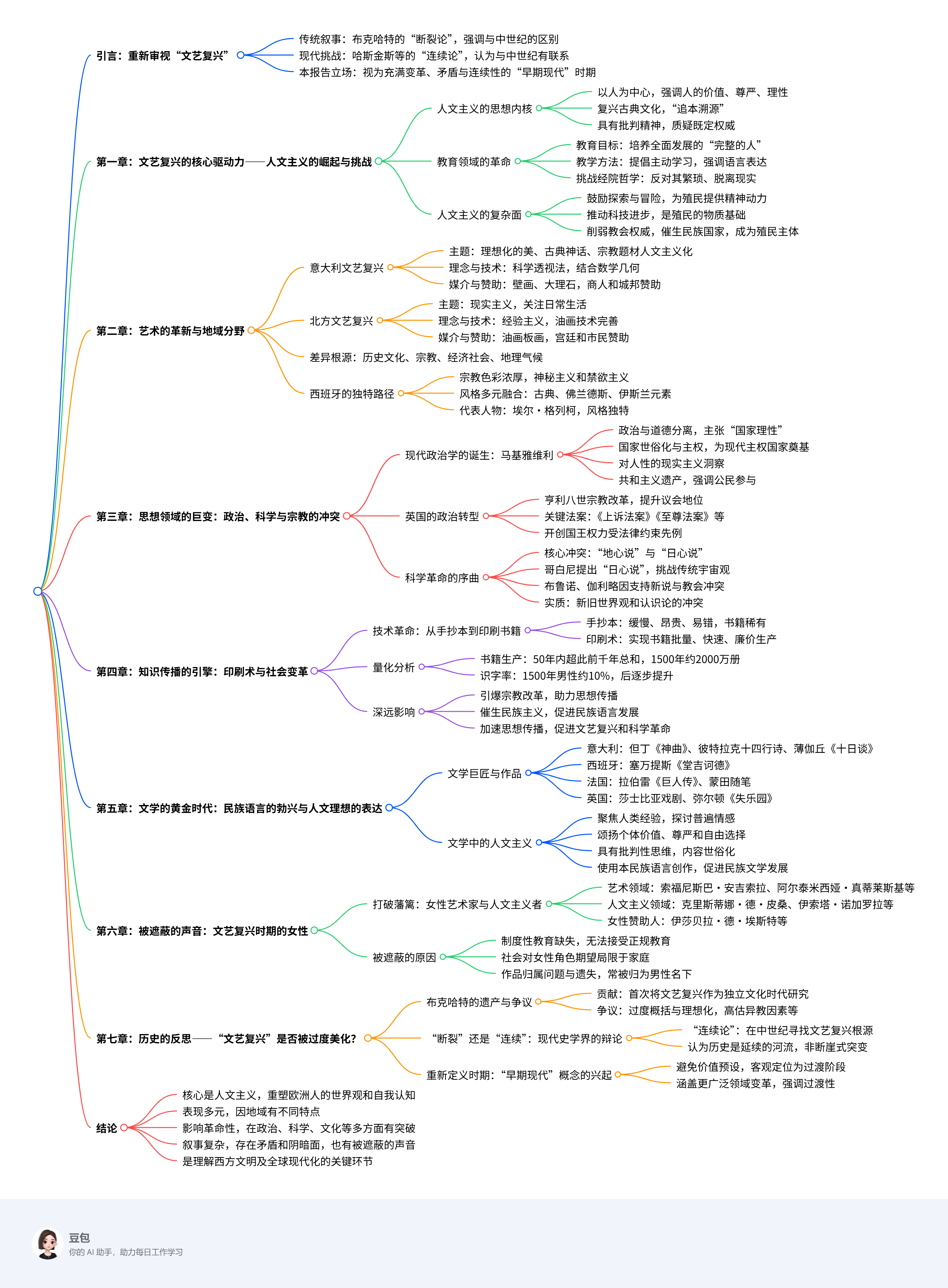

本报告旨在对欧洲文艺复兴(约14至17世纪)进行一次深入、全面的多维度剖析。报告将超越传统的单一叙事,不仅探讨其在艺术、文学、科学和政治领域的辉煌成就,更将深入分析其内部的复杂性、地域差异性以及深层次的社会动因。本研究首先追溯文艺复兴的历史分期争议,探讨其与中世纪的断裂与连续关系。随后,报告将聚焦于人文主义作为核心驱动力的思想内涵及其对传统经院哲学的挑战。在此基础上,分章详细论述了意大利与北欧在艺术风格上的显著差异及其成因,分析了西班牙文艺复兴的独特性,并探讨了马基雅维利的政治思想、科学革命的先声如何重塑了欧洲的政治与思想格局。报告还将量化分析印刷术作为知识传播引擎所带来的革命性影响,并挖掘那些在主流历史叙述中被遮蔽的女性艺术家与人文主义者的重要贡献。最后,本报告将回归史学反思,审视“文艺复兴”概念本身是否被过度美化,并探讨其与近代早期欧洲殖民扩张之间复杂的、甚至存在矛盾的联系。通过对现有研究成果的系统性整合与批判性分析,本报告力图呈现一个更为立体、真实且充满内在张力的文艺复兴时代。

引言:重新审视“文艺复兴”

“文艺复兴”(Renaissance)一词,源自法语,意为“重生”,通常被用来描述一个标志着欧洲从中世纪“黑暗时代”过渡到近代文明的伟大文化运动。然而,将这一长达数个世纪、覆盖欧洲广阔地域的复杂历史时期简单地概括为一场“重生”,本身就充满了争议。现代史学界对“文艺复兴”这一术语的适用性和历史分期的有效性提出了诸多质疑 。

传统的历史叙事,尤其以19世纪瑞士历史学家雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt)在其里程碑式著作《意大利文艺复兴时期的文化》中构建的范式为代表,强调文艺复兴是一种与中世纪的“断裂” 。布克哈特将文艺复兴描绘成一个以意大利为中心,以“个人主义的发现”和古典文化复兴为核心特征的、光辉灿烂的新时代 。他认为,在中世纪,人“只是作为一个种族、民族、党派、家族或社团的一员,只是在某些一般的范畴之下,才会意识到自己”,而文艺复兴时期的意大利人则是“现代欧洲人中最早的个人” 。这一观点深刻影响了后世对文艺复兴的理解,塑造了一种将其视为现代性起源的“美化”叙事 。

然而,20世纪以来的历史研究,特别是以查尔斯·霍默·哈斯金斯(Charles Homer Haskins)为代表的“中世纪连续论者”,对布克哈特的“断裂论”发起了强有力的挑战 。哈斯金斯在其著作《十二世纪的文艺复兴》中明确提出,中世纪并非如想象中那般黑暗与静止,而文艺复兴也并非那般突然和光明 。他们主张,文艺复兴的诸多元素,包括对古典文化的兴趣、城市的发展乃至个人意识的萌芽,都可以在中世纪,尤其是12-13世纪,找到其根源 。例如,早在13世纪的抒情诗人就已经发展出“心之高贵”的观念,这表明个人情感与价值的探索并非文艺复兴的独创 。

因此,本报告将在承认文艺复兴时期确实取得了辉煌成就的同时,秉持一种更为审慎和批判的立场。我们将不再简单地将其视为一个与中世纪截然对立的“黄金时代”,而是将其看作一个充满变革、矛盾与连续性的“早期现代”(Early Modern)时期 。本报告将深入探讨这一时期的内在动力、多元表现以及其复杂的历史遗产,旨在描绘出一幅更为 nuanced (细致入微) 的历史图景。

第一章:文艺复兴的核心驱动力——人文主义的崛起与挑战

文艺复兴并非一场无源之水、无本之木的运动,其背后最深刻、最核心的思想驱动力,无疑是人文主义(Humanism)的兴起。人文主义不仅是一场文学和学术运动,更是一种全新的世界观和价值观,它深刻地挑战了中世纪的神学主导地位,并为社会各个领域的变革注入了强大的思想活力。

1.1 人文主义的思想内核:以人为本、复兴古典

文艺复兴人文主义的核心思想可以概括为“以人为中心”(Anthropocentrism)和复兴古典文化。它将关注的焦点从神转向人,强调人的价值、尊严、理性和潜力 。与中世纪神学思想中强调人的原罪、渺小和对神的绝对服从不同,人文主义者颂扬人的创造力和能动性,相信人类可以通过学习和理性来完善自身并改造世界 。

这种思想转向的一个重要途径是对古希腊和古罗马经典著作的重新发现、研究和推崇 。人文主义者认为,古典文献中蕴含着关于哲学、伦理、政治、艺术和科学的无尽智慧,能够启发和塑造一个更为文明和理性的现代社会 。他们努力从被中世纪经院哲学所扭曲和遮蔽的文本中,恢复其原始面貌和精神,这一过程被称为“ad fontes”(追本溯源)。彼特拉克(Petrarch),常被誉为“人文主义之父”,正是通过对西塞罗等古典作家的作品的搜集和研究,开启了这一伟大的文化寻根之旅。

人文主义对个人主义和世俗化的推崇,使其具有强烈的批判精神。人文主义者鼓励人们质疑既定权威,包括长期以来不容置疑的教会权威 。例如,伊拉斯谟(Erasmus)在其讽刺作品《愚人颂》(The Praise of Folly)中,就尖锐地批判了教会的腐败、神职人员的愚昧和上层社会的虚伪 这为后来的宗教改革埋下了思想的种子。

1.2 教育领域的革命:人文主义对经院哲学的直接挑战

人文主义对欧洲社会最直接、最深刻的改造之一,体现在教育领域。文艺复兴时期的人文主义教育改革,是对统治中世纪大学数百年的经院哲学(Scholasticism)的一次正面冲击和颠覆。

首先,在教育目标上,二者截然不同。中世纪的教育主要服务于神学,其最高目标是培养合格的神职人员,课程内容围绕着传统的“七艺”(自由七艺,特别是逻辑学)和神学展开 。而人文主义教育则旨在培养全面发展的“完整的人”(l’uomo universale),不仅注重心智和灵魂,也强调身体的健康和个性的和谐发展 。其课程内容也远比经院哲学宽泛,将历史、道德哲学、修辞学、诗歌、自然科学和古典文学等“人文学科”(Studia Humanitatis)置于核心地位 。

其次,在教学方法上,人文主义者猛烈抨击经院哲学的繁琐、空洞和脱离现实。经院哲学依赖于对亚里士多德著作的僵化解读和无休止的逻辑辩证,语言晦涩,强调死记硬背 。人文主义者则提倡一种更具吸引力和实践性的学习方式,鼓励学生主动学习和理解,强调清晰、优雅的语言表达 。他们推崇以昆体良(Quintilian)和西塞罗(Cicero)为代表的古典修辞学,旨在培养学生的推理、雄辩和写作能力,使其能更好地参与公共生活 。

最后,在对知识和权威的态度上,人文主义者挑战了经院哲学所构建的知识体系。他们认为,经院哲学沉溺于抽象的形而上学思辨,其知识是陈旧的,无法回应现实世界中关于个人身份、社会责任和生命意义等紧迫问题 。人文主义者试图通过复兴古典文化,建立一个与经院哲学相抗衡的知识空间,甚至创建了像佛罗伦萨的“柏拉图学院”这样的新式学术场所,以进行更为自由的学术讨论 。这种对传统权威的质疑,为近代科学精神的诞生扫清了思想障碍。

1.3 人文主义的复杂面:作为殖民扩张的潜在思想动力

尽管人文主义高举理性、自由和人的尊严,但其思想遗产也存在复杂甚至阴暗的一面。在15至16世纪欧洲殖民扩张的浪潮中,文艺复兴时期的人文主义思想和科学进步,在某种程度上直接或间接地为其提供了动力和合法性辩护。

首先,人文主义鼓励探索与冒险精神。对人类潜能和个人成就的强调 激发了哥伦布、达·伽马、麦哲伦等航海家探索未知世界、追求个人荣誉和财富的巨大热情。文艺复兴所倡导的创新和思想自由的氛围,为这些前所未有的远征提供了强大的精神动力 。

其次,人文主义推动的科学技术进步是殖民扩张的物质基础。文艺复兴时期在天文学、地理学、造船技术和航海术方面的突破,使得跨洋远航从不可能变为可能 。哥白尼的“日心说”虽然在当时引发了与教会的巨大冲突,但其敢于挑战传统宇宙观的精神,本身就象征着一种对既有世界边界的突破渴望,间接促进了对新航路的地理探索 。

再次,人文主义运动削弱了天主教会的统一权威,催生了民族国家的兴起 。随着宗教改革的推进,欧洲基督教世界分裂,世俗君主的权力得到加强。这些新兴的、以民族为认同的君主制国家,如西班牙、葡萄牙、英国和法国,将殖民扩张视为增强国力、积累财富和争夺全球影响力的重要手段 。世俗化的趋势使得国家利益和经济动机(如重商主义思想所倡导的)超越了单纯的宗教传播动机,成为殖民活动的主要驱动力 。

然而,值得注意的是,现有搜索结果未能提供明确的原始文献证据,直接表明15-16世纪的某位人文主义者曾明确使用人文主义概念为殖民扩张进行辩护 。这种联系更多是间接和推论性的。文艺复兴塑造了一个更自信、更外向、技术上更先进的欧洲,这种“欧洲中心主义”的自信,在面对“新世界”的原住民时,很容易转化为文化上的优越感,从而为征服和统治提供了隐性的心理基础。这揭示了人文主义普世理想与其在具体历史实践中可能产生的排他性后果之间的深刻矛盾。

第二章:艺术的革新与地域分野

艺术是文艺复兴最为人熟知的辉煌成就。在这一时期,绘画、雕塑和建筑领域涌现出不可胜数的杰作和大师。然而,文艺复兴艺术并非铁板一块,它在欧洲不同地区呈现出截然不同的风格、主题和技术特征。其中,意大利与北欧(尤其是佛兰德斯地区)的艺术分野最为典型和突出。

2.1 意大利文艺复兴:理想主义、古典美与科学透视

意大利作为文艺复兴的发源地,其艺术深深植根于对古典希腊罗马遗产的回归与崇尚。

主题与内容上,意大利艺术家痴迷于理想化的美。他们追求的不是对现实的机械复制,而是经过艺术提炼和升华的、完美无瑕的形象 。无论是达·芬奇《蒙娜丽莎》的神秘微笑,还是拉斐尔笔下圣母的温婉慈爱,都体现了这种对理想人性的追求。对古典神话和理想化裸体的描绘成为重要主题 。米开朗基罗的《大卫》雕像,以其完美的解剖结构和英雄气概,成为文艺复兴人体之美的典范。同时,宗教题材依然是艺术创作的主流,但其表现方式已经人文主义化了,如达·芬奇的《最后的晚餐》和米开朗基罗在西斯廷教堂创作的《创世纪》穹顶画,都赋予了宗教人物深刻的人性情感和戏剧性张力 。

艺术理念与技术上,意大利艺术深受人文主义和科学精神的影响 。艺术家们不仅是工匠,更是学者和科学家。他们痴迷于运用数学和几何学原理来构建画面空间。 单点透视法(Linear Perspective) 的发明和完善,是意大利文艺复兴对世界艺术史的革命性贡献,它使得二维平面能够创造出逼真的三维空间感 。布鲁内莱斯基、阿尔伯蒂等建筑师和理论家,将艺术创作提升到了科学的高度。艺术家更关注空间的精确构建,而非简单的人物堆砌 。

媒介与赞助上,意大利的地理和气候条件使其盛行 壁画(Fresco) 创作。湿壁画技法能够在墙壁上创作出宏大、持久的场面,干燥后呈现出柔和的粉彩质感 。在雕塑方面,丰富的大理石资源使得意大利成为大理石雕塑的殿堂 。艺术赞助体系也独具特色,除了传统的教会 ,佛罗伦萨的美第奇家族(Medici family)等富裕的商人银行家和城市共和国成为最重要的艺术赞助人 。大量的公共艺术竞赛和公共空间的作品展示,使得艺术具有强烈的公共性和公民自豪感 。

2.2 北方文艺复兴:现实主义、细节描绘与宗教改革影响

当文艺复兴的思想火焰向北传播,与当地的哥特艺术传统和日益紧张的宗教氛围相结合,催生了与意大利风格迥异的北方文艺复兴艺术。

主题与内容上,北方艺术家展现出强烈的 现实主义(Realism) 倾向 。他们不像意大利人那样追求理想化的完美,而是致力于忠实地描绘可见世界的一切,包括人物的瑕疵和不完美之处 。扬·凡·艾克(Jan van Eyck)的《阿尔诺芬尼夫妇像》中,对人物面部皱纹、衣物质感、室内陈设乃至镜中倒影的精细入微的刻画,堪称极致现实主义的典范。艺术主题更加世俗化,更多关注中产阶级和农民的日常生活 ,风景画和肖像画成为重要类型 。

艺术理念与技术上,北方艺术深受经验主义和宗教改革的影响 。艺术家们试图通过对物质世界的精确再现来揭示其内在的精神和象征意义。与意大利艺术的宏大叙事和戏剧性不同,北方艺术充满了内省和象征主义色彩。例如,在罗伯特·坎平(Robert Campin)的《梅洛德祭坛画》中,百合花、熄灭的蜡烛等日常物品都蕴含着复杂的宗教寓意。技术的最大突破是 油画(Oil Painting) 的发明和完善。扬·凡·艾克等人开创的油画技术,通过多层透明色罩染,能够达到极为丰富、饱和的色彩效果和细腻的质感表现,极大地增强了画面的现实感 。

媒介与赞助上,由于北方气候潮湿寒冷,不适合湿壁画的创作,因此油画板画成为主流媒介 。在雕塑领域,木材是比大理石更常用的材料 。北方的艺术赞助人主要是国王、王子等政治领袖以及富裕的市民阶层,艺术品更多是为私人宅邸和教堂制作的,尺寸相对较小,更具私密性 。

2.3 差异的根源:地理、宗教、经济与赞助体系的综合作用

意大利与北方文艺复兴艺术风格的巨大差异,并非偶然,而是由一系列深刻的历史、文化和社会因素共同塑造的。

- 历史与文化传统:意大利地处古罗马文明的中心,拥有丰富的古典遗迹和文化记忆。因此,其文艺复兴本质上是一场对自身辉煌过去的“复兴” 。意大利艺术家对古典形式怀有天然的亲近感,同时对被视为“野蛮”的哥特式风格持批评态度 。相比之下,北欧地区深受哥特式艺术传统的影响,这种传统更强调线条、装饰性和精神性,并被视为自身文化身份的一部分 。

- 宗教因素:意大利是天主教世界的中心,罗马教廷是最大的艺术赞助者。虽然艺术被人文主义化,但其根本上仍在天主教的框架内服务 。而在北方,16世纪宗教改革的浪潮席卷而来,对天主教会的偶像崇拜和奢华装饰进行了猛烈抨击。这导致宗教艺术的需求减少,艺术家转向了更为世俗的肖像画、风景画和风俗画 。新教强调个人通过《圣经》与上帝直接交流,这也促进了一种更为内省、个人化和现实主义的艺术表达 。

- 经济与社会结构:意大利由众多繁荣的、相互竞争的独立城邦国家主导,如佛罗伦萨、威尼斯、米兰等 。这些城邦中崛起的富裕商人和银行家阶层,通过赞助宏大的公共艺术来炫耀财富、彰显家族荣誉和公民自豪感 。而在北欧,强大的中央集权君主制国家正在形成 ,艺术赞助更多来自宫廷和贵族,同时,新兴的商人市民阶层也成为重要的艺术消费者,他们偏爱能够装点自己家居的、尺寸较小的、描绘现实生活的作品。

- 地理与气候:如前所述,地理和气候条件直接影响了艺术媒介的选择。意大利温暖干燥的气候和丰富的大理石矿藏,使得壁画和石雕得以蓬勃发展。而北欧寒冷潮湿的气候和丰富的森林资源,则催生了油画和木雕的精湛技艺 。

2.4 西班牙的独特路径:宗教神秘主义与多元风格的融合

西班牙的文艺复兴呈现出与意大利和北欧都不同的独特面貌,它是一条融合了多种文化影响的复杂路径。

主要特征:

- 人文主义的局限与宗教的强大影响:与意大利不同,西班牙的人文主义思想发展相对薄弱。强大的王权、贵族势力以及无孔不入的宗教裁判所(Inquisition),极大地限制了思想的自由和世俗化进程 。因此,西班牙艺术的宗教色彩异常浓厚,充满了强烈的神秘主义和禁欲主义气息。对裸体形象,尤其是女性裸体的描绘极为罕见和受限 。艺术题材主要集中于歌颂君主、贵族、帝国功勋以及表现宗教故事 。

- 风格的多元融合:西班牙艺术的一大特点是其风格的混杂性。它不仅吸收了意大利文艺复兴的古典主义元素,也长期受到北方佛兰德斯画派精细写实风格的影响 。更重要的是,长达数百年的摩尔人(阿拉伯穆斯林)统治,在西班牙留下了深刻的伊斯兰艺术烙印,其繁复华丽的装饰风格(如银匠式风格,Plateresque)与哥特式结构和文艺复兴装饰相结合,创造出一种独一无二的绚丽艺术面貌 。

- 代表人物的独特性:西班牙文艺复兴最杰出的代表画家埃尔·格列柯(El Greco),其风格极具个人化和表现主义色彩。他的作品融合了拜占庭艺术的拉长变形、威尼斯画派的绚丽色彩和西班牙的宗教神秘主义,人物姿态扭曲,光线诡异,色彩跳跃,充满了强烈的情感张力和精神幻象,与意大利追求和谐理性的风格大相径庭 。

与意大利模式的差异:

- 精神内核不同:意大利文艺复兴是人文主义的庆典,颂扬人的理性和世俗生活 。西班牙文艺复兴则更像是一场在严格宗教框架下的艺术活动,其核心是强化信仰和表现神秘体验 。

- 建筑风格差异:意大利建筑彻底摒弃了哥特式,全面复兴古典柱式和对称布局,追求和谐、典雅与理性之美 。西班牙建筑则是在晚期哥特式(火焰式)结构的基础上,嫁接文艺复兴和伊斯兰的装饰元素,风格更为繁复、华丽甚至怪诞 。

第三章:思想领域的巨变:政治、科学与宗教的冲突

文艺复兴不仅是一场艺术和文学的革命,更深刻地动摇了欧洲中世纪以来的政治秩序、世界观和信仰体系。在思想领域,新的政治理论、科学发现和宗教观念相互激荡,引发了剧烈的冲突与变革。

3.1 现代政治学的诞生:马基雅维利与国家理性

在文艺复兴时期的佛罗伦萨,外交家和思想家尼科洛·马基雅维利(Niccolò Machiavelli)的出现,标志着政治学研究的一次根本性转折。他被广泛认为是“现代政治思想之父” 其贡献在于将政治学从神学和伦理学的束缚中解放出来,使其成为一门独立的、以经验和现实为基础的科学。

- 政治与道德的分离:在其中世纪前辈那里,政治是伦理学的一个分支,一个好的统治者首先必须是一个虔诚、仁慈的基督徒。马基雅维利在他的名著《君主论》(The Prince)中,彻底颠覆了这一传统。他主张,政治领域有其自身的逻辑和法则,即“国家理性”(Raison d’État)。为了国家的生存和强大这一最高目标,君主必须学会“不像好人那样行事”,在必要时可以背信弃义、残忍无情 。他提出了著名的论断:统治者被人畏惧比被人爱戴要安全得多。这种“为达目的不择手段”(ends justify the means)的权力政治现实主义,深刻影响了后世的国家行为和国际关系理论 。

- 国家的世俗化与主权:马基雅维利强烈主张建立一个统一、强大的世俗民族国家,摆脱罗马教廷的干预 。他将政治的合法性基础从“君权神授”转向了国家的实力和统治者的能力。通过将政治与宗教、道德彻底切割,他为现代主权国家概念的形成奠定了理论基础,这一思想后来被法国思想家让·博丹(Jean Bodin)系统化 。

- 对人性的现实主义洞察:马基雅维利的政治理论建立在他对人性的深刻(甚至可以说是悲观)的洞察之上。他认为人性本就是自私、善变、忘恩负义和贪婪的 统治者必须清醒地认识到这一点,并利用人性的弱点来巩固自己的统治。

- 共和主义的遗产:尽管《君主论》为君主专制提供了“教科书”,但马基雅维利本质上是一位共和主义者。在他的另一部巨著《论李维》(Discourses on Livy)中,他深入探讨了共和国的优越性,认为共和制更能保障公民自由和促进公共利益 。他对公民参与和爱国主义的强调,也对后来的启蒙运动思想家以及美国共和国的国父们产生了重要影响 。

3.2 英国的政治转型:议会崛起与王权制衡

与意大利城邦政治的动荡和马基雅维利式的权力斗争不同,英国在文艺复兴晚期经历了一场深刻的政治制度转型,其核心是议会权力的崛起和对传统王权的限制,这为后来的君主立宪制和分权制衡思想奠定了关键基础。

这场转型的关键时期是都铎王朝,特别是亨利八世(Henry VIII)统治时期。亨利八世为了解决与凯瑟琳王后的离婚案并迎娶安妮·博林,与罗马教廷决裂,发起了一场自上而下的宗教改革。在这一过程中,他必须寻求议会的支持,以使其改革合法化。这就无意中极大地提升了议会的地位和权力。

议会通过了一系列具有里程碑意义的法案,这些法案在赋予国王新权力的同时,也确立了“王在议会中”(King-in-Parliament)的至高主权原则,即国家的最高权力由国王和议会共同行使。

- 《上诉法案》(Act in Restraint of Appeals, 1533) :该法案宣布英格兰是一个“帝国”,拥有独立的司法主权,禁止任何臣民就教会事务向罗马教皇上诉 。这不仅切断了英格兰教会与罗马的法律联系,更重要的是,它通过议会立法的形式确立了国家主权的原则,宣告国王的权力在本国是至高无上的,但这一宣告需要通过议会来实现 。

- 《至尊法案》(Act of Supremacy, 1534) :该法案正式宣布国王亨利八世及其继承人为“英格兰教会在尘世的唯一最高元首” 。这项法案的革命性在于,它明确指出,国王的这项至尊权力是通过议会的合法法令加以确认和宣布的 。这意味着,即使是象征着君权神授的教会最高权力,其合法性也需要议会的成文法来背书。这开启了以法律限制和规范王权的先河,尽管亨利八世的本意是加强自身权力,但客观上将王权置于法律(议会制定的法)的框架之下。

- 后续法案:议会还通过了《叛国法案》(将否认国王至尊地位视为叛国罪)和一系列解散修道院、将其财产收归国有的法案 。这些都进一步强化了议会在国家重大事务(宗教、财政、法律)上的立法权。

托马斯·克伦威尔(Thomas Cromwell)等亨利八世的顾问认识到,利用议会立法可以使国王的改革获得更广泛的合法性和支持,并试图建立一个君主与议会合作的政府模式 。虽然都铎王朝的君主仍然拥有巨大的权力,但这一系列宗教改革法案开创了国王权力必须与议会分享、并受法律约束的先例,为17世纪英国革命中议会对抗王权提供了重要的法律和历史依据,最终推动了分权制衡制度的形成。

3.3 科学革命的序曲:哥白尼、伽利略与教会权威的对峙

文艺复兴时期对理性和经验观察的强调,为人文主义者开辟了挑战传统权威的道路,这不仅体现在政治和宗教领域,更在自然科学领域引发了一场颠覆性的革命,直接冲击了教会维系千年的宇宙观。

核心冲突:“地心说”与“日心说”

自古希腊的托勒密(Ptolemy)以来,经由中世纪神学家的阐发, “地心说”(Geocentrism) 一直被视为不容置疑的宇宙真理。该学说认为,地球是静止不动的宇宙中心,太阳、月亮和所有星辰都围绕地球运转。这一模型不仅符合人们的直观感受,更重要的是,它与《圣经》的教义完美契合——地球作为上帝创造人类的舞台,理应处于宇宙的中心位置,这彰显了人类在上帝创世计划中的特殊地位。

然而,波兰天文学家 尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus) 在其临终前出版的《天体运行论》(De revolutionibus orbium coelestium)中,提出了一个革命性的模型—— “日心说”(Heliocentrism) 。他通过数学计算和天文观测指出,宇宙的中心是太阳而非地球,地球和其他行星一样,都在围绕太阳公转。

这一学说在当时引发了巨大的思想地震。它直接挑战了:

- 教会的科学权威:将教会奉为圭臬的托勒密体系彻底推翻。

- 《圣经》的字面权威:《圣经》中有多处记述似乎支持地球静止(如“你把大地安置在根基上,使地永不动摇”)。“日心说”被认为与上帝的话语相抵触。

- 人类的中心地位:如果地球只是众多行星中普通的一颗,那么人类在宇宙中的特殊性和尊贵性就受到了严重质疑。

冲突的激化:布鲁诺与伽利略

哥白尼的理论最初并未立即引起教会的激烈反应,因为它被当作一种方便计算的数学假说。但随着思想的传播,冲突变得不可避免。

- 吉ordano·布鲁诺(Giordano Bruno) :这位意大利思想家不仅接受了“日心说”,更将其推向了哲学和神学的极端。他提出宇宙是无限的,存在无数个世界。这种泛神论思想被教会视为极其危险的异端。1592年,布鲁诺被宗教裁判所逮捕,经过长达八年的审判,最终于1600年在罗马鲜花广场被处以火刑。

- 伽利略·伽利莱(Galileo Galilei) :伽利略是冲突的中心人物,他的案例最典型地体现了近代科学与宗教权威的对峙。他利用自己改良的望远镜,做出了一系列支持“日心说”的革命性观测发现,如木星的卫星、月球表面的环形山、金星的盈亏等。这些观测事实雄辩地证明了托勒密体系的错误。伽利略不仅进行科学研究,还积极地用通俗的意大利语写作,向公众推广他的发现和“日心说”思想。这直接触怒了教会。1633年,伽利略被罗马宗教裁判所审判,尽管他有朋友在教廷高层,但仍被迫放弃自己的观点,并被判处终身监禁。

伽利略事件的实质,是两种世界观和两种认识论的冲突:一方是基于信仰、传统和亚里士多德经院哲学的旧体系;另一方是基于观测、实验、数学和理性推理的近代科学新体系。科学的进步不断揭示自然的奥秘,使得上帝的权威在解释自然现象方面显得越来越苍白,教会所宣称的许多“真理”被证明是错误的,这极大地动摇了其在信众心中的思想统治地位。

第四章:知识传播的引擎:印刷术与社会变革

如果说人文主义是文艺复兴的思想燃料,那么15世纪中叶由约翰内斯·古腾堡(Johannes Gutenberg)改良的活字印刷术,则是将这股思想火焰迅速燃遍整个欧洲的强大引擎。印刷术的出现和传播,是世界历史上最具革命性的事件之一,它深刻地改变了欧洲的知识生态、社会结构和历史进程。

4.1 技术革命:从手抄本到印刷书籍

在印刷术发明之前,知识的载体是 手抄本(Manuscript) 。书籍的复制完全依赖于抄写员在修道院或作坊里一字一句地誊写。这个过程极其缓慢、昂贵且容易出错。制作一本250页的书籍大约需要一个熟练抄写员花费37个工作日 。因此,书籍是一种极为稀有的奢侈品,只有少数精英阶层,如高级神职人员、君主贵族和极富裕的商人才能拥有和阅读 。知识被垄断在极少数人手中,思想的传播速度和广度受到极大限制。

古腾堡的印刷机彻底改变了这一切。它通过将金属活字排版、上墨、然后用机械压力印制在纸张上,实现了书籍的批量、快速、廉价生产。一台文艺复兴时期的印刷机,每天可以印制约3600页,而一个抄写员每天最多只能抄写40页 。效率的提升是革命性的。

4.2 量化分析:书籍生产与识字率的历史数据

印刷术带来的变革可以通过惊人的数据得到印证:

- 书籍生产的爆炸式增长:在印刷术出现后的短短50年内(即15世纪下半叶),欧洲生产的书籍数量,据估计超过了此前一千年的总和 。到1500年,欧洲已经有大约1700台印刷机,运作在200多个城市,总共印刷了约2000万册书籍,涉及超过4万个不同的书目 。书籍从珍稀的奢侈品,变成了可以进入寻常学者甚至市民家庭的商品。生产力的增长超过了二十倍 。

- 识字率的显著提升:书籍的可得性和成本的大幅降低,极大地刺激了人们的阅读需求和学习热情,从而推动了识字率的提高。在印刷机发明前,欧洲的识字率长期停滞,1500年时,成年男性的识字率估计仅为10%左右,女性则更低,约为1% 。而在古腾堡之后的两个世纪里,欧洲的平均识字率上升到了约47%,再过200年,达到了62% 。知识的民主化进程由此开启,教育不再是精英阶层的特权,一个受过教育的中产阶级开始形成 。

4.3 深远影响:宗教改革、民族主义与思想传播的加速器

印刷术的影响远远超出了书籍生产本身,它成为了推动社会、政治和文化变革的催化剂。

- 引爆宗教改革:马丁·路德(Martin Luther)曾称印刷术是“上帝最伟大的恩赐”。没有印刷术,他的宗教改革思想可能只会局限于维滕贝格大学的学术圈内。但他利用这一新兴媒介,将其尖锐批判罗马教廷的 《九十五条论纲》 大量印刷并迅速散发出去。在短短几周内,其思想就传遍了德意志,并很快传播到整个欧洲 。印刷术使得路德翻译的德语《圣经》能够进入千家万户,让普通信徒可以直接阅读上帝的话语,这从根本上动摇了罗马教廷作为《圣经》唯一解释者的权威。

- 催生民族主义:在中世纪,拉丁语是教会和学术界的通用语言,这在文化上维系了一个统一的“基督教世界”。印刷商为了追求更大的市场,越来越多地使用各地的 民族语言(Vernacular) 来印刷书籍 。这导致了民族语言的标准化和规范化(例如,路德的《圣经》对现代德语的形成至关重要),也使得拥有共同语言和共同阅读体验的人们产生了更强的文化认同感和民族凝聚力,为近代民族国家的形成提供了文化基础 。

- 加速思想传播:从人文主义经典、科学新知(如哥白尼的《天体运行论》 到政治宣传册,印刷术使得任何思想都能以前所未有的速度和广度进行传播。它打破了地域和信息的壁垒,构建了一个跨越国界的“思想市场”。学者们可以更容易地获取和交流彼此的研究成果,这极大地促进了文艺复兴和科学革命的深入发展 。同时,印刷业本身也成为一种早期的资本主义产业,其追求效率和利润的精神,传播了现代资本主义的工具理性 。

第五章:文学的黄金时代:民族语言的勃兴与人文理想的表达

与艺术和科学领域的突破相呼应,文艺复兴时期的文学也迎来了一个创作力空前迸发的黄金时代。作家们从古典文学中汲取养分,同时大胆地使用本民族语言进行创作,其作品深刻地反映了人文主义的理想,探索了人类经验的广度与深度。

5.1 从但丁到莎士比亚:文艺复兴文学的杰出成就

文艺复兴文学的成就横跨欧洲各国,涌现出一批对后世影响深远的文学巨匠和不朽名作。

- 意大利的先驱:意大利作为文艺复兴的摇篮,也诞生了最早的文学巨擘。 但丁·阿利吉耶里(Dante Alighieri) 的史诗《神曲》(Divine Comedy)虽然带有浓厚的中世纪神学色彩,但其对人世间罪恶、炼狱和天堂的描绘充满了对人性的深刻洞察,并且是用托斯卡纳方言(现代意大利语的前身)写成,开启了民族语言文学的先河 。 弗朗切斯科·彼特拉克(Francesco Petrarch) 以其写给劳拉的十四行诗闻名,他将个人化的爱情和内心情感提升到前所未有的艺术高度 。 乔万尼·薄伽丘(Giovanni Boccaccio) 的《十日谈》(The Decameron)则以生动幽默的笔触,描绘了黑死病时期佛罗伦萨的世俗生活,大胆地讽刺了教会的虚伪和人性的欲望,充满了人文主义的乐观精神 。

- 西班牙的骑士悲歌: 米格尔·德·塞万提斯(Miguel de Cervantes) 的《堂吉诃德》(Don Quixote)被誉为西方文学史上的第一部现代小说。通过描绘沉溺于骑士小说、思想与现实脱节的主人公堂吉诃德的荒诞冒险,塞万提斯深刻地探讨了理想与现实、疯狂与理智的复杂关系,展现了对人性的悲悯与理解 。

- 法国的智者与巨人:法国的 弗朗索瓦·拉伯雷(François Rabelais) 在其巨著《巨人传》(Gargantua and Pantagruel)中,以夸张、奔放甚至粗俗的语言,颂扬人的自然天性和求知欲,批判中世纪的禁欲主义和僵化教育。而 米歇尔·德·蒙田(Michel de Montaigne) 则发明了“随笔”(Essay)这一全新的文学体裁,他在作品中以一种从容、坦诚、自我剖析的笔调,探讨了人生的各种命题,充分体现了人文主义的怀疑精神和对个体经验的重视 。

- 英国的戏剧巅峰:英国文艺复兴在伊丽莎白一世和詹姆士一世时期达到了顶峰,其最耀眼的成就是戏剧。 威廉·莎士比亚(William Shakespeare) 是世界文学史上最伟大的剧作家之一。他的作品,无论是《哈姆雷特》中对生存意义的深刻拷问,《罗密欧与朱丽叶》中对炽热爱情的歌颂,还是《麦克白》中对权力野心的无情剖析,都展现了对人类情感、欲望、道德困境和复杂人性的无与伦比的洞察力 。此外, 约翰·弥尔顿(John Milton) 的史诗《失乐园》(Paradise Lost)则以宏伟的笔触,重新诠释了亚当夏娃被逐出伊甸园的圣经故事,赋予了撒旦反叛英雄的复杂形象,探讨了自由意志、神意和堕落等重大主题 。

5.2 文学中的人文主义:个体价值与世俗情感的探索

文艺复兴文学的伟大之处,不仅在于其艺术形式的创新(如小说的诞生、十四行诗的成熟、随笔的发明 ,更在于其内容和主题深刻地体现了人文主义的精神内核。

- 聚焦人类经验:与中世纪文学多以上帝、圣徒和传奇英雄为中心不同,文艺复兴文学将目光投向了普通人。作品深入探讨了人类普遍的情感和经验,如爱情、嫉妒、野心、复仇、友谊和死亡 。作家们力求真实地描绘人类生活的多样性和复杂性,强调现实主义的笔触和个性的塑造 。

- 颂扬个体价值:人文主义将人置于宇宙的中心,文学作品也相应地突出个体的价值、尊严和自由选择 。莎士比亚笔下的哈姆雷特,其经典的“生存还是毁灭,这是一个问题”(To be, or not to be, that is the question)的独白,正是文艺复兴时期个体精神觉醒、面对存在意义而进行深刻内省的完美写照。

- 批判性思维与世俗化:文艺复兴作家继承了人文主义的批判精神,敢于挑战社会和宗教的既定规范。薄伽丘对神职人员的辛辣讽刺,伊拉斯谟对社会弊病的尖锐批判 都反映了对传统权威的质疑。文学作品也开始大胆探索中世纪被压抑的人类欲望和世俗情感,不再将一切都置于宗教的审判之下 。

- 民族语言的自觉:作家们摒弃了作为精英语言的拉丁语,转而使用本民族的方言和语言进行创作,这不仅极大地扩大了文学的读者群,也促进了民族语言的成熟和民族文学的繁荣,本身就是一种文化上的自觉和自信的体现 。

第六章:被遮蔽的声音:文艺复兴时期的女性

传统的文艺复兴历史叙事,往往是一部由男性艺术家、思想家、君主和教皇主导的宏大史诗。然而,在这幅壮丽的历史画卷中,女性的身影并非完全缺席。尽管面临着巨大的社会、制度和文化障碍,文艺复兴时期依然涌现出了一批杰出的女性艺术家、人文主义者、作家和赞助人。她们的贡献长期被主流历史所忽视、贬低甚至抹去,直到近现代,随着女性史和艺术史研究的发展,这些被遮蔽的声音才得以被重新发现和评估。

6.1 打破藩篱:女性艺术家与人文主义者的贡献

在艺术领域,尽管女性被艺术学院拒之门外,禁止学习人体解剖和绘制裸体模特 但她们仍然通过家庭传承(通常师从父亲或丈夫)或在修道院等特殊环境中,磨练技艺,取得了令人瞩目的成就。

- 索福尼斯巴·安吉索拉(Sofonisba Anguissola) :是文艺复兴时期最著名的女性画家之一,也是第一位获得国际声誉的女性艺术家 。她以其细腻、自然的肖像画著称,并成功克服性别障碍,成为西班牙国王菲利普二世的宫廷画家,其成就令当时的男性艺术家也为之侧目 。

- 阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基(Artemisia Gentileschi) :是一位极具力量和反叛精神的画家。她是卡拉瓦乔的追随者,画风充满强烈的明暗对比和戏剧性。她尤其擅长描绘坚强、果敢的圣经和历史女英雄形象(如《朱迪斯斩杀赫罗弗尼斯》),其作品被认为融入了她个人遭受性侵犯并为之抗争的痛苦经历。她也是第一位被佛罗伦萨艺术学院接纳为成员的女性 。

- 拉维尼亚·丰塔纳(Lavinia Fontana) :博洛尼亚是当时对女性艺术家相对友好的城市,丰塔纳是该地最成功的艺术家之一。她创作了大量的肖像画和宗教、神话题材的宏大作品,甚至还为教皇保罗五世绘制肖像,并成为家庭的主要经济来源,这在当时是极为罕见的 。

- 其他重要的女性艺术家还包括佛罗伦萨的“修女艺术家” 普劳蒂拉·内利(Plautilla Nelli) 北欧的肖像画家 凯瑟琳·范·赫梅森(Catharina van Hemessen) 等。

在人文主义和文学领域,女性同样发出了自己独特的声音,她们挑战了社会对女性智识能力的偏见。

- 克里斯蒂娜·德·皮桑(Christine de Pizan) :生活在文艺复兴早期,被认为是欧洲第一位职业女作家和西方女性主义的先驱。在其著作《妇女城》(The Book of the City of Ladies)中,她雄辩地反驳了当时社会对女性的种种污蔑和偏见,为女性的智慧、道德和能力进行辩护,并呼吁给予女性平等的教育机会 。

- 伊索塔·诺加罗拉(Isotta Nogarola) :被认为是第一位真正意义上的女性人文主义者 。她精通拉丁文和希腊文,能够像男性学者一样写作和公开辩论。她与男性人文主义者就亚当和夏娃谁的原罪更大等神学问题展开的辩论,显示了其非凡的才智和勇气。

- 劳拉·塞雷塔(Laura Cereta) 和 卢克雷齐亚·马里内拉(Lucrezia Marinella) 等人,也通过书信和论著,为女性的权利和尊严而疾呼,批判男权社会的双重标准 。

此外,还有一些身处权力中心的女性赞助人,如曼图亚侯爵夫人 伊莎贝拉·德·埃斯特(Isabella d’Este) ,她是一位学识渊博、品味高雅的艺术收藏家和赞助人,吸引了达·芬奇、提香等众多顶级艺术家为她服务 。英格兰的伊丽莎白一世女王和法国的凯瑟琳·德·美第奇王后,更是通过其政治权力,深刻影响了本国文艺复兴文化的发展 。

6.2 制度性障碍与历史的遗忘:为何她们被主流叙事忽略

尽管取得了这些成就,但女性在文艺复兴时期仍然面临着系统性的障碍,这也是她们的贡献长期被历史埋没的根本原因。

- 制度性的教育缺失:女性被排除在大学和艺术学院等正规教育机构之外。她们无法像男性一样系统地学习古典语言、哲学、神学,也无法接受专业的艺术训练,如解剖学研究 。她们的知识和技能大多来自非正式的家庭教育,这极大地限制了其发展的广度和深度。

- 严格的社会角色期望:社会对女性的期望主要集中在婚姻、生育和家庭事务上 。一位女性追求公共领域的智识或艺术成就,往往被视为“不守本分”,甚至会招致对其道德品行的攻击,伊索塔·诺加罗拉就曾因此而身心俱疲 。许多女性艺术家在结婚后便被迫放弃了职业生涯 。

- 作品的归属问题与遗失:由于女性艺术家的社会地位低下,她们的作品常常不被署名,或者被错误地归于其父亲、丈夫或老师等男性艺术家的名下。这种“隐形艺术家”现象,使得大量女性创作的艺术品在历史长河中被“合法地”抹去了作者的真实身份 。再加上战乱、疏于保存等原因,女性艺术家作品的存世率远低于男性同行,虽然具体比例难以精确统计,但历史档案的缺失是显而易见的 。

- 男性主导的历史书写:艺术史和文化史长期由男性学者从男性的视角书写,他们自然倾向于关注和颂扬男性的成就,而对女性的贡献则选择性地忽视或一笔带过 。这种偏见使得女性的声音在历史叙事中被系统性地边缘化和静音。

重新发掘和研究文艺复兴时期的女性,不仅仅是为了填补历史的空白,更是为了挑战单一的、男性中心的“文艺复兴”神话,从而构建一个更加全面、公正和真实的历史理解。

第七章:历史的反思——“文艺复兴”是否被过度美化?

正如引言中所述,将文艺复兴描绘成一个绝对光明、进步、和谐的“黄金时代”,是一种过于简单化的美化。现代史学研究从多个角度对这一传统观念提出了深刻的反思和批判,促使我们以更加审慎和复杂的眼光看待这一时期。

7.1 雅各布·布克哈特的遗产与争议

雅各布·布克哈特对文艺复兴的经典定义,即“世界的发现和人的发现”,塑造了几代人对这个时代的认知。他提出的“断裂论”,强调文艺复兴与中世纪的对立,颂扬其个人主义、世俗主义和现代性 。

然而,布克哈特的理论也受到了广泛的批评:

- 过度概括与理想化:批评者认为,布克哈特将14到16世纪意大利纷繁复杂的历史现象,强行归结为一个单一的、自洽的“文艺复兴精神”,这是一种简化主义的错误 。他过分使用了理想类型的分析方法,将量上的差异夸大为质的区别,忽视了时代内部的多样性和矛盾性 。

- 高估异教因素,低估基督教特征:布克哈特强调文艺复兴的“非宗教性”甚至“异教”倾向,但后续研究表明,文艺复兴时期的绝大多数人,包括人文主义者和艺术家,仍然是虔诚的基督徒。他们的目标并非推翻基督教,而是在基督教的框架内寻求一种新的人文主义表达 。

- 对个人主义起源的误判:如前所述,哈斯金斯等中世纪史学家指出,个人主义的萌芽可以追溯到更早的中世纪时期,布克哈特将此完全归功于意大利文艺复兴,是不符合历史事实的 。

尽管存在这些争议,布克哈特的贡献依然是巨大的。他首次将文艺复兴作为一个独立的、值得深入研究的文化时代提上历史议程,其典雅的文笔和宏大的视角至今仍具启发性。

7.2 “断裂”还是“连续”:现代史学界的修正与辩论

对布克哈特范式的反思,核心在于 “断裂”与“连续” 之争。

“连续论” 的学者们致力于在中世纪寻找文艺复兴的根源,或者证明中世纪的文化因素在文艺复兴时期依然强有力地延续着 。他们认为,中世纪晚期的城市经济发展、大学的兴起、对罗马法的研究以及亚里士多德哲学的回归,都为文艺复兴的到来铺平了道路 。所谓的“文艺复兴人”,在思想和行为方式上,可能远比我们想象的要更“中世纪” 。

这种历史观拒绝将中世纪简单地视为一个停滞、黑暗的“他者”,而是将其看作一个充满活力和创造力的时期,孕育了后来的变革。历史不是断崖式的突变,而是一条延续不断的河流。

7.3 重新定义时期:“早期现代”概念的兴起

由于“文艺复兴”一词本身带有强烈的价值判断(“重生”意味着此前是“死亡”)和美化倾向,许多历史学家主张使用一个更为中性、客观的术语—— “近代早期”或“早期现代”(Early Modern) ——来指代从15世纪末到18世纪启蒙运动之前的这段历史时期 。

使用“早期现代”这一概念有几个好处:

- 避免价值预设:它不预设这一时期是“进步”还是“倒退”,只是客观地将其定位在从中世纪向现代社会过渡的阶段。

- 更广阔的视野:它不局限于意大利的文化艺术成就,而是能够涵盖整个欧洲在政治、经济、宗教、全球扩张等更广泛领域的变革。

- 强调过渡性:它暗示了这一时期既保留了大量中世纪的遗存,又孕育了诸多现代性的要素,是一个新旧交织、充满矛盾的过渡时代。

审视文艺复兴是否被过度美化,并非要否定其伟大的成就,而是要剥离后人附加于其上的光环和神话,认识到它的复杂性、局限性和阴暗面——这是一个既有达·芬奇和莎士比亚,也有宗教战争、猎巫狂热和殖民征服的时代。

结论

通过对文艺复兴时期在思想、艺术、政治、科技及社会等多个维度的深入考察,本报告力图呈现一个超越传统“黄金时代”叙事的、更为立体和复杂的历史图景。文艺复兴并非一场简单的、从天而降的“重生”,而是一个植根于中世纪晚期土壤,由人文主义思潮催化,并由印刷术等技术革新加速的,深刻而持久的社会文化转型过程。

- 其核心是人文主义,这场以人为中心的思想解放运动,通过教育改革挑战了经院哲学的权威,通过文学和艺术颂扬了个体价值与世俗生活,深刻地重塑了欧洲人的世界观和自我认知。

- 其表现是多元的,在意大利,它呈现为一种对古典理想主义的回归;在北方,它则与现实主义和宗教改革的焦虑相结合;在西班牙,又与浓厚的宗教神秘主义和多元文化传统相交织。这种地域差异性揭示了文艺复兴并非一个同质化的运动,而是与各地独特的历史、社会和文化条件互动的结果。

- 其影响是革命性的,它催生了现代政治学的雏形,开启了限制王权、走向分权制衡的政治实验;它点燃了科学革命的导火索,用理性和观察挑战了神学宇宙观;它借助印刷术的力量,以前所未有的速度和广度传播新知,引爆了宗教改革,并催生了民族意识的觉醒。

- 其叙事是复杂的,传统的历史书写往往美化其成就,而忽略了其内部的矛盾,如人文主义普世理想与殖民扩张现实之间的张力。同时,主流叙事也长期遮蔽了女性在这一伟大时代中所扮演的重要角色,她们在重重制度障碍下取得的成就,是文艺复兴历史不可或缺的组成部分。

综上所述,文艺复兴是一个充满内在张力、新旧交织、光荣与阴暗并存的时代。它既是中世纪的延续和发展,也开启了通往现代世界的大门,是理解西方文明乃至全球现代化进程不可或缺的关键环节。对其进行持续深入、批判性的研究,不仅有助于我们更真实地理解过去,更能为我们反思当下和展望未来提供深刻的启示。

777

777

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?