目录

- 《给孩子的艺术笔记:中国博物馆之旅》读书笔记

- **一、基本信息**

- **二、章节深度解析:文物里的中国密码**

- **三、全书知识体系:用文物编织“中国文明网”**

- **四、阅读收获:孩子视角的“博物馆启蒙”**

- **五、本书特色:为什么孩子爱看?**

《给孩子的艺术笔记:中国博物馆之旅》读书笔记

(超级详细版,从文物故事、艺术密码到历史脉络全拆解)

一、基本信息

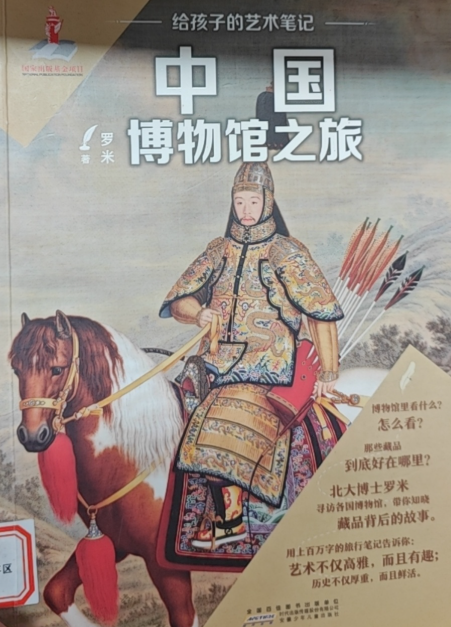

- 书名:《给孩子的艺术笔记:中国博物馆之旅》

- 作者:罗米(北大博士,以“故事化+知识化”视角解码文物)

- 定位:国家出版基金项目,为孩子量身打造的 中国博物馆“沉浸式”导览 —— 从故宫、国博到地方馆,用文物串联艺术、历史、文化,解答“博物馆看什么?怎么看?”

- 核心逻辑:以 “空间+主题” 布局(皇家、国博、楚地、陕西、北方、江南),覆盖 7大博物馆群+N件镇馆之宝,让孩子触摸“活”的文明。

二、章节深度解析:文物里的中国密码

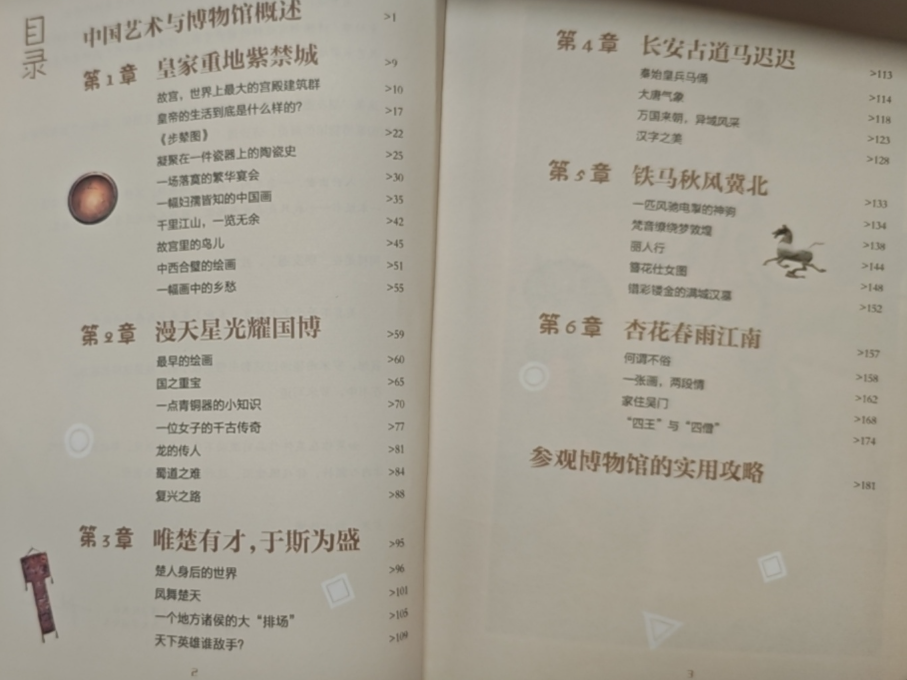

第一章 皇家重地紫禁城——解码“皇家艺术”的威严与细腻

1. 故宫:世界最大宫殿建筑群

- 建筑密码:980多座建筑、8700余间房,遵循 “前朝后寝、左祖右社” 礼制,三大殿(太和、中和、保和)的屋顶形式(重檐庑殿、歇山)、斗拱层级,藏着“等级与功能”的设计智慧。

- 趣味观察:宫殿排水系统(“千龙吐水”)、门钉数量(太和门9行9列=81颗,象征皇权)。

2. 皇帝的生活到底是什么样的?

- 场景还原:从乾清宫的早朝(大臣怎么行礼?奏章怎么递?),到养心殿的批阅(朱砂批红、密折制度),再到御膳房的“吃”(菜只尝3口,防被下毒),拆解“帝王日常”的仪式感与束缚。

3. 《步辇图》:见证唐蕃和亲的“历史剧照”

- 艺术细节:阎立本绘,唐太宗坐步辇(6宫女抬),使者禄东赞低头拱手 —— 人物神态对比:太宗威严从容,禄东赞紧张敬畏,暗藏“外交博弈”。

- 历史意义:定格文成公主和亲瞬间,揭开唐代“开放包容”的民族交往史。

4. 凝聚在一件瓷器上的陶瓷史

- 文物线索:从故宫藏 原始青瓷(商周)→ 唐三彩(唐)→ 青花瓷(元明)→ 珐琅彩(清),看陶瓷技术演变:釉色从单色到多彩,造型从实用到艺术,烧制温度从低到高。

- 冷知识:明代官窑“次品销毁”制度,导致传世官窑瓷更珍贵。

5. 一场落寞的豪华宴会

- 文物主角:《韩熙载夜宴图》(顾闳中绘,南唐故事),分“听乐、观舞、休息、清吹、送客”5段,细节藏玄机:韩熙载故意穿宽松衣、打哈欠,暗示“假装沉迷享乐,实则避祸”(南唐后主猜忌大臣)。

6. 一幅妇孺皆知的中国画 →《千里江山图》

- 少年天才:18岁王希孟绘,用 “青绿山水” 技法(石青、石绿叠染),12米长卷画尽山川、村落、桥梁,藏着宋代“山水观”(人在自然中渺小,追求天人合一)。

- 修复故事:千年后画卷褪色,修复师如何还原“宝石般的色彩”?

7. 故宫里的鸟儿 → 建筑与绘画里的“吉祥符号”

- 建筑上:脊兽(太和殿10只,最高等级)、飞檐上的铜铃(驱鸟+装饰);

- 绘画里:花鸟画(宋徽宗《瑞鹤图》,仙鹤绕宫殿,暗喻“太平盛世”),拆解“鸟=吉祥”的文化寓意。

8. 中西合璧的绘画 → 郎世宁的“宫廷实验”

- 技法碰撞:郎世宁(意大利传教士)画乾隆,用 西方透视法+中国工笔,让人物“立体”又不失东方韵味(如《乾隆大阅图》)。

- 文化冲突:乾隆要求“衣服必须画褶皱”(西方写实),但“脸要留白”(东方审美),成就独特风格。

9. 一幅画中的乡愁 →《富春山居图》的“悲欢离合”

- 创作背景:黄公望晚年隐居富春山,耗时数年绘就,画里是“山水,更是心境”;

- 流传故事:明清时期被火烧成两段(剩山图→浙博,无用师卷→台北故宫),海峡两岸的“文化牵连”。

第二章 漫天星光耀国博——国家博物馆的“文明通史课”

1. 最早的绘画 → 远古岩画与陶器纹饰

- 文物代表:国博藏 仰韶文化彩陶(人面鱼纹盆),纹饰是“最早的绘画语言” —— 人面鱼纹可能是巫师形象,藏着原始部落的“祭祀信仰”。

2. 国之重宝 → 跨越千年的“镇馆天团”

- 后母戊鼎(商):重832.84公斤,腹部“兽面纹”象征王权,是 商代青铜铸造巅峰(需几百人协作,体现国家实力);

- 四羊方尊(商):羊角卷曲,器身满布云雷纹,“分铸法”工艺惊艳,见证南方青铜文化的独特性。

3. 一点青铜器的小知识 → 纹饰、铭文、功能

- 纹饰密码:兽面纹(威严,镇邪)、蝉纹(重生,用于陪葬)、云雷纹(填充,象征宇宙);

- 铭文故事:毛公鼎(西周)铭文499字,记录周王对毛公的任命,是研究西周官制的“活史料”;

- 实用功能:鼎(煮肉+祭祀)、尊(盛酒)、簋(盛饭),青铜器=“礼器+身份象征”(天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋)。

4. 一位女子的千古传奇 → 妇好墓的“巾帼史诗”

- 文物实证:国博藏妇好鸮尊(商),鸮(猫头鹰)是妇好的“战神图腾”;

- 历史突破:甲骨文记载她“率军征战、主持祭祀”,打破“商代女性无权”的刻板印象,证明女性可掌军权、祭权。

5. 龙的传人 → 玉龙(红山文化)的“起源之谜”

- 造型分析:C形玉龙,猪鼻、马鬃,无脚却“动感十足”,是 已知最早的玉龙;

- 文化猜想:结合古籍“猪龙”传说,推测是原始部落的“图腾融合”(猪象征丰产,马象征速度)。

6. 蜀道之难 → 三星堆的“外星风”文物

- 青铜大立人(商):高2.62米,戴冠、握空拳(可能持权杖),造型夸张,反映古蜀人“人神沟通”的宗教观;

- 黄金面具:薄如纸,工艺超前,暗示古蜀与西亚的“文化交流”(黄金加工技术外传?)。

7. 复兴之路 → 近代文物里的“民族觉醒”

- 文物举例:开平矿务局股票(洋务运动)、《新青年》杂志(新文化运动),用“实物”串联近代化探索,让历史不再抽象。

第三章 唯楚有才,于斯为盛——湖北博物馆的“楚文化狂欢”

1. 楚人身后的世界 → 曾侯乙墓的“地下宇宙”

- 编钟奇迹:65件编钟分3层,音域跨5个八度,能奏现代乐曲!钟上3700字铭文,是 古代乐律“活字典”;

- 墓葬布局:墓室分“东室(墓主+8妃妾)、西室(13个姬妾)、中室(礼器+编钟)”,还原“生前排场”。

2. 凤舞楚天 → 楚文化的“浪漫图腾”

- 文物代表:虎座鸟架鼓(楚),虎蹲坐、鸟站立,鸟身绘云纹 —— 楚地“崇凤”(凤=自由、浪漫),与中原“崇龙”(龙=威严、秩序)形成文化对照。

3. 一个地方诸侯的大“排场” → 曾侯乙的“权力秀”

- 青铜冰鉴(冰箱+酒壶):双层结构,外层放冰、内层盛酒,设计精巧;

- 金盏、玉盏:纯金打造,玉质温润,见证诸侯“奢华生活”与楚地“金玉工艺”的发达。

4. 天下英雄谁敌手? → 赤壁与三国的“楚地回响”

- 文物关联:三国吴简(湖北出土),记录赤壁战后的赋税、人口,用“日常文书”还原乱世中的“烟火气”;

- 文化延伸:诸葛亮“借东风”的传说,藏着楚地“巫术观”(对自然力量的敬畏)。

第四章 长安古道马迟迟——陕西博物馆的“周秦汉唐史诗”

1. 秦始皇兵马俑 → 大秦“地下军团”的秘密

- 军阵密码:一号坑(步兵方阵,6000人)、二号坑(混合兵种,骑兵+弩兵+战车)、三号坑(指挥部),暗藏 秦军“协同作战”体系;

- 陶俑细节:发型(10多种,区分兵种、籍贯)、鞋底(针脚数量不同,反映工匠分工)、面部(千人千面,可能是“真人写生”)。

2. 大唐气象 → 唐三彩里的“盛世朋友圈”

- 人物俑:胖脸、丰乳、宽衣的仕女俑(如《簪花仕女图》同款审美),骆驼俑(胡人牵驼,见证丝绸之路);

- 技术突破:低温釉(700℃),红、绿、白三色交融,成就“斑驳华丽”的视觉冲击。

3. 万国来朝 → 何家村窖藏的“大唐财富”

- 文物亮点:镶金兽首玛瑙杯(唐代“来通杯”,西方酒具造型,却用中国玛瑙雕刻),体现 “胡风汉韵”的融合;

- 历史猜想:窖藏主人可能是唐代官员,因安史之乱匆忙埋宝,无意中留存“盛世标本”。

4. 万国来朝·韩城风采 → 梁带村芮国的“金玉良缘”

- 文物代表:金鞘玉剑(西周),金鞘刻满龙纹,玉剑温润,是 “金玉复合器”的巅峰,见证芮国(小诸侯)的“低调奢华”。

5. 汉字之美 → 从甲骨到碑刻的“文字进化”

- 文物链:甲骨文(商,刻在龟甲)→ 金文(周,铸在青铜器)→ 汉简(汉,写在竹简)→ 石碑(唐,《开成石经》),看文字 从“实用记录”到“艺术载体” 的演变。

第五章 铁马秋风冀北——北方博物馆的“多民族交融史”

1. 一匹风驰电掣的神驹 → 铜奔马(马踏飞燕)的“力学奇迹”

- 造型分析:马三足腾空,一足踏燕,燕展翅挣扎,利用 重心偏移+燕的支撑,实现“动态平衡”,是汉代雕塑的“想象力巅峰”;

- 文化寓意:马象征“速度+军功”,燕象征“轻盈+自由”,暗合汉代“尚武+开放”的精神。

2. 梵音缭绕梦敦煌 → 佛教艺术的“东渐之路”

- 文物代表:敦煌藏经洞的写经(唐代)、麦积山石窟造像(北魏),看佛教如何 “中国化”:佛像从“高鼻深目”(西域风)变成“面如满月”(中原风),衣饰从“通肩大衣”(印度)变成“褒衣博带”(汉服)。

3. 泥人行 → 从陶俑看“人间百态”

- 汉代说唱俑:袒胸、鼓腹、歪头、嬉笑,生动还原“街头艺人”的欢乐;

- 唐代三彩俑:胡商俑(高鼻、深目、戴帽),见证丝绸之路的“商贸活力”。

4. 簪花仕女图 → 唐代女性的“时尚教科书”

- 细节解码:仕女穿“纱衣”(薄如蝉翼,反映丝织技术),簪牡丹(富贵象征),手持团扇(圆形=团圆,暗合审美与文化);

- 画家智慧:周昉用“游丝描”勾勒线条,“没骨法”画肌肤,让人物“丰腴却不臃肿”。

5. 错彩镂金的满城汉墓 → 刘胜金缕玉衣的“永生梦”

- 工艺震撼:2498块玉片,1100克金丝,按人体结构编织,是 汉代“玉葬文化”的巅峰(玉=防腐、升仙);

- 历史冷知识:刘胜是汉武帝哥哥,沉迷享乐(墓中藏“铜制冰箱”“骰子”),却因“不参政”得以善终。

第六章 杏花春雨江南——江南博物馆的“文人风雅颂”

1. 何谓不俗 → 江南文人的“审美哲学”

- 文物载体:文房四宝(如苏州博物馆藏“明式端砚”,造型简约,追求“素面朝天”)、文人画(倪瓒《六君子图》,枯木、寒林,藏着“孤傲隐逸”);

- 文化内核:“不俗”= 反对奢华,崇尚自然、极简,追求“物我合一”(如文震亨《长物志》的生活美学)。

2. 一张画,两段情 → 《洛神赋图》的“文学×绘画”浪漫

- 故事原型:曹植《洛神赋》(人神相恋,无果而终),顾恺之绘成连环画式长卷,“凌波微步”的洛神、怅然若失的曹植,用 “高古游丝描” 定格“凄美瞬间”;

- 流传故事:画卷历经唐宋元明清,无数文人题跋,成为“文化传承链”。

3. 家住吴门 → 苏州博物馆的“江南缩影”

- 文物特色:元代“吴王张士诚母曹氏墓”出土的缠枝莲纹金盏,工艺精细,见证江南“金银器制作”的发达;

- 建筑呼应:贝聿铭设计的苏博新馆,白墙黑瓦、假山池塘,与文物里的“江南意境”完美契合。

4. “四王”与“四僧” → 明清山水画的“两条路”

- 四王(王时敏、王鉴等):追随董其昌,临摹古画,追求“笔墨技法”的完美(如王翚《溪山行旅图》,仿范宽却有新意);

- 四僧(八大山人、石涛等):跳出传统,借山水抒“亡国之痛”(八大山人画鱼,白眼向天,暗含悲愤),开启“写意山水”新潮流。

第七章 参观博物馆的实用攻略——让“看展”更高效!

- 准备篇:提前查“镇馆之宝清单+特展信息”,带笔记本(随时画文物、记疑问);

- 观察篇:

- 第一步:看 造型(像什么?什么材质?) → 第二步:看 纹饰(有什么图案?象征什么?) → 第三步:想 故事(谁做的?给谁用?背后发生了什么?);

- 互动篇:参加博物馆“亲子导览”“文物拼图”活动,把知识变成游戏;

- 延伸篇:回家后查文物的“同款故事”(比如看了《步辇图》,再读《文成公主进藏》传说),让知识“立体”起来!

三、全书知识体系:用文物编织“中国文明网”

1. 时间轴:从远古到明清,文明从未断流

- 原始社会(彩陶、玉龙)→ 商周(青铜、甲骨文)→ 秦汉(兵马俑、铜奔马)→ 唐(三彩、仕女图)→ 宋(千里江山、富春山居)→ 明清(故宫、文人画),每个时代的“艺术符号”都在书中清晰标注。

2. 空间轴:地域文化的“百花齐放”

- 北方(陕西、冀北):大气雄浑(兵马俑、铜奔马),多民族交融;

- 南方(湖北、江南):浪漫灵动(楚编钟、文人画),文人审美;

- 中央(故宫、国博):皇家威严与国家叙事,串联全域文明。

3. 跨学科网:艺术×历史×科技×文化

- 艺术:绘画技法(青绿山水、游丝描)、雕塑风格(秦俑写实、楚俑浪漫);

- 历史:从文物里读“政治(如妇好掌军权)、经济(如丝绸之路文物)、社会(如唐代女性时尚)”;

- 科技:青铜铸造(失蜡法)、陶瓷烧制(釉色配方)、建筑力学(故宫排水);

- 文化:图腾信仰(楚凤、龙)、礼仪制度(青铜器等级)、审美变迁(唐胖宋雅)。

四、阅读收获:孩子视角的“博物馆启蒙”

-

知识突破:

- 能叫出 50+件镇馆之宝 的名字、年代、特色(如后母戊鼎、铜奔马、千里江山图);

- 理解 “文物怎么讲故事”:一件青铜器的纹饰、铭文,藏着古人的“生活、信仰、权力”。

-

思维升级:

- 学会 “文物观察法”:从“看漂亮”到“问为什么”(为什么秦俑发型不一样?为什么楚国人爱画凤?);

- 建立 “历史逻辑链”:通过文物串联朝代变化(如唐三彩→大唐开放,青花瓷→明代贸易)。

-

审美觉醒:

- 发现 “不同时代的美”:唐代的华丽、宋代的雅致、明代的简约,不再觉得“古代艺术老土”;

- 懂得 “美没有标准答案”:楚凤的浪漫、秦俑的写实,都是艺术的表达。

-

实践指导:

- 下次逛博物馆,能 “带着问题看展”(提前查攻略,目标明确),还能给爸妈当“小导游”!

五、本书特色:为什么孩子爱看?

- 故事化叙事:把文物当“主角”,讲它们的 “前世今生”(如《步辇图》见证唐蕃和亲,曾侯乙编钟曾是“派对C位”),让历史不再枯燥。

- 提问式引导:每节标题都是孩子的“灵魂拷问”(皇帝生活什么样?汉字怎么进化?),激发好奇心。

- 细节控福利:拆解文物的 “隐藏彩蛋”(秦俑鞋底的针脚、《韩熙载夜宴图》的哈欠),培养“微观观察能力”。

- 跨年龄适配:低年级孩子看“故事”,高年级孩子挖“知识”(艺术技法、历史背景),家长也能跟着涨知识!

总结:这不仅是一本“博物馆导览”,更是一部 “中国文明成长史” —— 从皇家到民间,从北方到江南,从远古到近代,文物是“时光胶囊”,罗米博士是“时光导游”,带孩子在“寻宝式阅读”中,读懂中国艺术的根与魂。

1352

1352

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?