目录

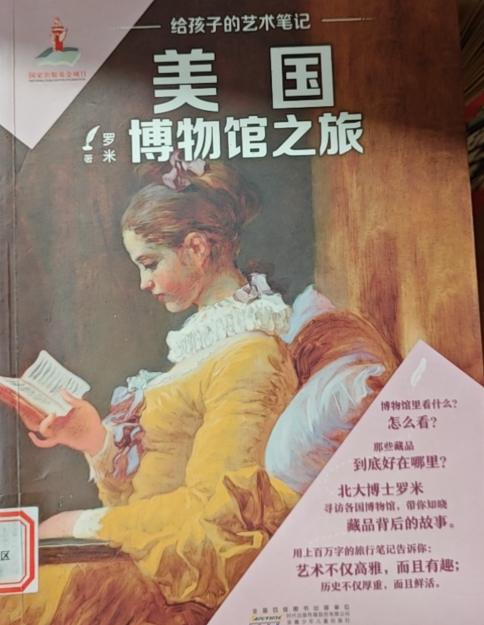

- 《给孩子的艺术笔记:美国博物馆之旅》读书笔记

- 《给孩子的艺术笔记:美国博物馆之旅》读书笔记(超级详细版)

- **一、基本信息**

- **二、章节深度解析:从古典到现代,解码美国博物馆的“艺术宇宙”**

- **三、全书知识体系:美国博物馆里的“世界艺术地图”**

- **四、阅读收获:孩子视角的“美国艺术启蒙”**

《给孩子的艺术笔记:美国博物馆之旅》读书笔记

一、核心定位

北大博士罗米力作,国家出版基金项目,以 美国6大博物馆 为线索,串联 世界艺术史、文化博弈与创作启蒙 ,解答“博物馆看什么?怎么看?”

二、六大博物馆的“灵魂解码”

1. 大都会艺术博物馆:世界文明的“时空拼图”

- 镇馆王炸:

- 古埃及丹铎神庙:整座搬迁,揭秘“太阳节轴线”(春分/秋分阳光精准照进圣殿),见证古埃及建筑与天文智慧。

- 高更《我们从何处来?…》:原始主义画风追问生命本质,启发孩子思考“我是谁”。

- 凡·高“秘密花园”:精神病院创作的《鸢尾花》等,用旋转笔触传递“孤独中的热烈”,理解艺术的治愈力。

- 文化暗线:美国通过“收藏世界”(埃及神庙、欧洲雕塑)构建文化话语权,看懂“艺术迁徙的历史密码”。

2. 纽约现代艺术博物馆(MoMA):现代艺术的“叛逆实验室”

- 叛逆代表作:

- 马蒂斯《舞蹈》:赤身舞者、强烈色彩,打破“优雅=美”的规则,教孩子“艺术可以奔放”。

- 卢梭《梦》:稚拙画风(像儿童画),证明“没学过也能创作”,释放孩子的创作勇气。

- 杜尚《泉》:小便池当艺术品,挑战“艺术边界”,思辨“何为艺术”。

- 核心启示:现代艺术=自由表达(情绪、梦境、甚至“荒诞”都能成艺术)。

3. 美国私人收藏:财富与艺术的“权力游戏”

- 传奇家族:

- 古根海姆:螺旋建筑藏现代艺术,赖特设计的“艺术漩涡”,见证家族对先锋艺术的掌控。

- 洛克菲勒:收购东方文物(中国青铜器)+欧洲大师(莫奈、毕加索),构建“全球艺术视野”,暴露美国文化野心。

- 加德纳博物馆:失窃13件珍宝(伦勃朗、维米尔),空画框成“艺术悬念”,窥见收藏背后的风险与故事。

- 背后逻辑:美国富豪如何用“收藏”定义国家文化品位,看懂“金钱与艺术的共生”。

4. 波士顿博物馆:老贵族的“传统×创新 duel”

- 本土与外来:

- 霍默《鲨口余生》:粗犷笔触画海洋冒险,塑造美国“西部英雄神话”,理解本土文化的艺术表达。

- 印象派“日本风”:莫奈受浮世绘启发(如《神奈川冲浪里》),改写西方绘画构图,见证“东方灵感如何影响西方”。

- 哈佛博物馆:学术+互动(学生摸3D文物、CT扫描木乃伊),让艺术更“可触碰”。

- 独特性:老贵族气质里,传统学院派与创新印象派的博弈,看懂文化传承的多元路径。

5. 华盛顿国家美术馆:私人捐赠堆成的“欧洲经典库”

- 欧洲经典:

- 达·芬奇《吉内薇拉·班琪》:美洲唯一达·芬奇,少女侧影+常春藤(象征贞洁),对比《蒙娜丽莎》,发现大师“爱画微笑”的秘密。

- 提香《众神之宴》:多层罩染法让色彩“发光”,解码文艺复兴的“色彩魔术”。

- 极简主义(单色画):巴内特·纽曼《英雄的与崇高的人》,教孩子“少即是多”,理解极简的力量。

- 争议点:二战后美国“接盘”欧洲艺术,藏着“文化霸权”的影子,辩证思考艺术与政治的关系。

6. 费城博物馆:冷门里的“先锋炸弹”

- 先锋与温情:

- 杜尚《泉》:小便池成艺术,再探“艺术边界”,鼓励孩子大胆质疑规则。

- 卡萨特《母与子》:印象派里的女性视角(温柔色调、亲子瞬间),看见“小众视角的伟大”。

- 中国青铜马:见证“清末文物外流”,辩证思考“文化掠夺”与“文明交流”。

- 反差感:冷门博物馆藏着最先锋的艺术革命,明白“惊喜往往在意外处”。

三、三大思维启蒙

- 艺术侦探思维:从“看画”到“问为什么”——这幅画为何在美国?它和美国文化有啥关联?培养逻辑推理力。

- 文化辩证思维:美国博物馆的外国文物,是“掠夺”还是“保护”?多视角剖析历史,拒绝非黑即白。

- 创作突破思维:现代艺术证明“敢画就是艺术”——稚拙画、滴画法、单色画…鼓励孩子挣脱“完美束缚”,大胆创作。

四、观展实用攻略(让博物馆更好玩)

- 准备:查 特展+导览活动(MoMA亲子工作坊、大都会古埃及夜场),提前设“观察目标”(如找3件中国文物)。

- 互动:玩 “文物解谜”(猜年代、用途)、拍 “穿越照”(模仿名画姿势),把博物馆变成“游戏场”。

- 记录:画 细节速写 + 写 疑问清单(如“为什么现代艺术这么乱?”),把参观变成“艺术调研”。

五、一句话总结

美国博物馆是 “世界艺术的收纳盒” ,装着古典与现代的碰撞、财富与文化的纠缠,更藏着 “艺术如何突破边界,定义自我” 的成长密码——孩子既能看懂“美国的文化野心”,更能收获“敢想敢画”的创作勇气!

《给孩子的艺术笔记:美国博物馆之旅》读书笔记(超级详细版)

一、基本信息

- 书名:《给孩子的艺术笔记:美国博物馆之旅》

- 作者:罗米(北大博士,以“故事化导览”解码美国博物馆的艺术与历史)

- 定位:国家出版基金项目,聚焦 美国6大博物馆群(大都会、MoMA、私人收藏、波士顿、华盛顿、费城),用 “藏品故事+艺术密码+文化溯源” ,带孩子看懂“美国博物馆里的世界艺术史”。

二、章节深度解析:从古典到现代,解码美国博物馆的“艺术宇宙”

第一章 大都会艺术博物馆——“世界文明的拼图馆”

1. 大块头有大智慧 → 巨型雕塑的“空间对话”

- 代表作品:古埃及丹铎神庙(整座神庙搬迁至大都会,6000年前的建筑奇迹)。

- 艺术密码:神庙的 “太阳节轴线”(每年春分/秋分,阳光精准照进圣殿),古埃及人对“太阳崇拜”与“建筑力学”的完美结合。

- 冷知识:美国援救埃及文物时,埃及政府以“神庙”相赠,成就大都会最震撼的“沉浸式展区”。

2. 问世间谁是英雄? → 英雄题材的“跨时空碰撞”

- 作品链:古希腊雕塑《掷铁饼者》(古典英雄:力量与美)→ 文艺复兴《大卫》(人文英雄:反抗与独立)→ 美国西部雕塑《拓荒者》(本土英雄:冒险与开拓)。

- 文化对照:不同文明对“英雄”的定义:希腊人尚“体魄”,文艺复兴尚“精神”,美国人尚“行动”。

3. 高更的终极三问 → 《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》的哲学冲击

- 作品背景:高更在塔希提岛(南太平洋)创作,用 “原始主义画风”(粗犷线条、强烈色彩)描绘土著生活,追问生命本质。

- 儿童视角解读:画里的“婴儿→采摘苹果的人→老妪”,像一场“生命游戏”,引导孩子思考“我从哪里来?”

4. 被化学课本“改造”过的化学家 → 艺术里的“科学彩蛋”

- 代表作品:路易·达盖尔的银版照片(摄影术先驱),或科学主题绘画(如拉瓦锡的实验室肖像)。

- 跨界关联:艺术如何记录科学?画家像“摄影师”,定格科学家的专注瞬间,藏着“艺术×科学”的早期合作。

5. 最早的风景油画 → 西方风景画的“诞生时刻”

- 作品:阿尔特多费尔《多瑙河风景》(文艺复兴时期,第一幅“纯风景”油画,此前风景只是人物背景)。

- 意义:人类开始“凝视自然”,风景从“配角”变“主角”,启发孩子关注“身边的美”。

6. 圣女贞德 → 从“战争英雄”到“艺术符号”

- 作品链:安格尔《圣女贞德受审》(新古典主义,贞德的“圣洁与悲壮”)→ 罗丹雕塑《贞德》(现实主义,贞德的“挣扎与坚定”)。

- 文化延伸:贞德如何从“法国英雄”变成“世界艺术的灵感源泉”?美国博物馆里的贞德,藏着“文化传播”的密码。

7. 凡·高的秘密花园 → 色彩里的“情绪风暴”

- 作品:凡·高《鸢尾花》《星夜》之外的“花园画”(如《阿尔勒的卧室》,用旋转笔触和明黄色,表现“孤独中的热烈”)。

- 故事彩蛋:凡·高在精神病院画花园,花朵是他“与世界和解”的尝试,引导孩子理解“艺术可以治愈”。

8. 到西部去,到原野去 → 美国“西部神话”的艺术构建

- 作品:弗雷德里克·雷明顿《驿马快信》(牛仔骑马穿越荒原,粗犷笔触+戏剧化场景)。

- 文化剖析:美国西部片的“祖师爷”是这些画!艺术如何塑造“西部=自由、冒险”的国民想象?

第二章 纽约现代艺术博物馆(MoMA)——“现代艺术的爆破场”

1. MoMA的夫人们 → 女性如何推动现代艺术?

- 人物故事:佩姬·古根海姆(古根海姆博物馆创始人),二战时资助杰克逊·波洛克(抽象表现主义大师),收藏无数先锋作品。

- 作品关联:波洛克《薰衣草之雾》(滴画法,打破“画笔束缚”),背后有佩姬的“慧眼识珠”。

2. 今夜星光如此灿烂 → 现代艺术里的“星空革命”

- 作品对比:凡·高《星夜》(后印象派,情感化星空)→ 康定斯基《构成第八号》(抽象主义,星空变成“色彩音符”)。

- 突破点:现代艺术不再“画真实的星空”,而是画“心里的星空”,教孩子“艺术可以自由表达感受”。

3. 像孩子一样画画 → 稚拙艺术(Naive Art)的魅力

- 代表画家:亨利·卢梭(海关职员,自学画画,作品像儿童画般“天真、平面”,如《梦》里的老虎、热带植物)。

- 艺术主张:卢梭说“我没学过,所以更自由”,启发孩子:“不会画画也能创作,大胆画就是艺术!”

4. 现代艺术的第一幅画 → 马蒂斯《舞蹈》的“叛逆时刻”

- 颠覆性:5个赤身裸体的人围成圈跳舞,没有透视、比例,只有“红色+蓝色”的强烈对比,打破“美必须优雅”的规则。

- 儿童解读:像“幼儿园小朋友的涂鸦”,但藏着“原始的快乐”,让孩子明白“艺术可以很奔放”。

5. 记忆是什么样子? → 超现实主义的“梦境实验”

- 作品:达利《记忆的永恒》(融化的钟表,荒诞场景)→ 米罗《哈里昆的狂欢》(符号化、梦幻化)。

- 核心思考:记忆不是“照片”,而是“破碎、变形的画面”,艺术可以“重造记忆”。

6. “最美国”的绘画 → 爱德华·霍珀的“孤独美学”

- 作品:《夜游者》(深夜 diner,明亮灯光下的孤独身影),用“冷色调+空旷空间”,画出美国人的“内心寂寞”。

- 文化共鸣:现代社会里,每个人都可能是“夜游者”,教孩子观察“平凡场景里的情绪”。

第三章 美国的私人收藏——“财富与艺术的联姻”

1. 古根海姆:那些人,那些事 → 家族收藏的“帝国版图”

- 关键人物:所罗门·古根海姆(矿业大亨)→ 佩姬·古根海姆(叛逆孙女,在威尼斯建博物馆)。

- 建筑奇迹:纽约古根海姆博物馆(赖特设计,螺旋形建筑,藏品随“旋转坡道”展开,像“艺术的漩涡”)。

2. 美国的豪门在玩些什么? → 洛克菲勒家族的“艺术野心”

- 收藏方向:东方艺术(中国青铜器、日本浮世绘)+ 现代艺术(毕加索、莫奈)。

- 文化意图:用“世界艺术”构建美国的“文化话语权”,让孩子看到“收藏背后的国家战略”。

3. 波士顿收藏圈中的头号女性 → 伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳的“艺术王国”

- 传奇故事:波士顿加德纳博物馆,由她亲自设计(仿威尼斯宫殿),藏品按“她的审美”摆放(不按年代,只按“美”)。

- 失窃悬案:1990年,13件稀世珍宝被盗(含伦勃朗、维米尔作品),至今未破,博物馆保留“空画框”,成为“艺术的悬念”。

第四章 老贵族波士顿——“学院派与印象派的 duel 场”

1. “鲨口余生” → 温斯洛·霍默的“海洋史诗”

- 作品:《鲨口余生》(男子在惊涛中挣扎,鲨鱼隐现),用 “现实主义+戏剧张力” ,画出海洋的“残酷与壮美”。

- 儿童视角:像“冒险电影的剧照”,教孩子用艺术讲“惊险故事”。

2. 农民生活的“真相” → 美国现实主义的“接地气”

- 作品:温斯洛·霍默《新年前夜》(农家壁炉前的温馨场景),对比欧洲“农民画”的苦难,美国更爱“田园牧歌”。

- 文化差异:美国“农民”是“开拓者”,而非“被压迫者”,艺术里藏着“国家心态”。

3. 印象派为什么喜欢日本? → 浮世绘的“入侵”

- 关键影响:莫奈收藏浮世绘(如葛饰北斋《神奈川冲浪里》),学习 “平面构图、强烈色彩、裁剪式取景” ,画出《睡莲》《鲁昂大教堂》。

- 作品对照:莫奈《日本桥》 vs 浮世绘《江户桥》,看“东方灵感如何改变西方艺术”。

4. 高更的终极三问(呼应第一章) → 波士顿的高更与“原始崇拜”

- 作品:高更《塔希提少女》,波士顿藏本的“棕色调”与大都会版不同,因颜料氧化?还是画家刻意?

- 考据趣味:教孩子“同一画家的作品,也会因时间、保存方式变化”,培养“细节侦探”思维。

5. 美国的艺术之“花” → 波士顿美术馆的“本土骄傲”

- 代表作品:约翰·辛格·萨金特《高特鲁夫人》(肖像画,流畅笔触+华贵服饰,美国“肖像画之王”的巅峰)。

- 风格特色:融合欧洲写实与美国“炫技”,像“艺术界的好莱坞大片”。

6. 顶级大学有顶级博物馆! → 哈佛艺术博物馆的“学术气质”

- 藏品亮点:古埃及木乃伊(带CT扫描数据,科学+艺术双解读)、中国商周青铜器(学术研究级收藏)。

- 独特性:博物馆附属于大学,学生可以“触摸复制品”,甚至用3D打印复刻文物,让艺术“可互动”。

第五章 华盛顿国家美术馆——“私人捐赠堆成的国家宝藏”

1. 一个全由私人捐赠的国家美术馆 → 梅隆家族的“文化野心”

- 核心故事:安德鲁·梅隆(美国财长)捐赠大量欧洲古典画(如达·芬奇、拉斐尔),奠定国家美术馆的“贵族基因”。

- 争议点:这些画多来自欧洲贵族收藏,二战后“美国接盘”世界艺术,藏着“文化霸权”的争议。

2. 美洲唯一的一幅达·芬奇 → 《吉内薇拉·班琪》的“神秘微笑”

- 作品特色:达·芬奇早期肖像画,少女侧影+背景的“常春藤”(象征贞洁),用 “晕涂法” 让肌肤朦胧。

- 儿童互动:对比《蒙娜丽莎》,发现达·芬奇“爱画微笑”的秘密,以及“不同年代的微笑有何不同”。

3. 拉奥孔 → 古希腊雕塑的“痛苦美学”

- 作品解析:拉奥孔父子被蛇缠绕,肌肉扭曲、表情痛苦,是 “ Hellenistic 风格”(强调戏剧化情感)。

- 文化延伸:美国收藏古希腊雕塑,是对“西方文明源头”的致敬,也让孩子看到“艺术的跨国旅行”。

4. 众神之宴 → 提香的“色彩魔术”

- 作品:提香《众神之宴》(文艺复兴盛期,众神饮酒作乐,色彩鲜艳得像“会发光”)。

- 技术解密:提香发明 “多层罩染法” ,让红色桌布、金色酒杯充满“珠光感”,教孩子理解“色彩可以讲故事”。

5. 腹有诗书气自华 → 书籍主题的艺术创作

- 作品:埃德加·德加《阅读的女人》(印象派,女人低头读书,光影柔和),或中世纪手抄本插图。

- 思考引导:艺术如何表现“阅读的美”?鼓励孩子画“自己读书的样子”。

6. 只用一种颜色画画 → 极简主义的“减法艺术”

- 代表作品:巴内特·纽曼《英雄的与崇高的人》(一条细线分割的红色画布)。

- 儿童启蒙:极简主义说“少即是多”,像“用单色表达情绪”,启发孩子尝试“单色画挑战”。

7. 两个画家的自画像 → 跨越时空的“自我对话”

- 作品对照:丢勒《自画像》(文艺复兴,把自己画成“救世主”)→ 安迪·沃霍尔《自画像》(波普艺术,重复、彩色,像“广告明星”)。

- 时代映照:从“神化自我”到“娱乐化自我”,艺术里的“自我表达”如何随时代变化?

第六章 费城出人意料的博物馆——“冷门里的惊喜”

1. 解放艺术的灵魂 → 费城博物馆的“先锋实验”

- 特色展区:杜尚《泉》(小便池当艺术品,挑战“艺术是什么”的本质),费城是“杜尚在美国的根据地”。

- 儿童思辨:为什么“小便池”是艺术?引导孩子思考“艺术的边界”。

2. 母子情深 → 卡萨特的“女性视角”

- 代表画家:玛丽·卡萨特(美国唯一加入法国印象派的女性),画《母与子》(温柔色调,捕捉亲子瞬间)。

- 女性力量:在“男性主导”的印象派里,卡萨特用“母爱主题”闯出一片天,教孩子“小众视角也能伟大”。

3. 大洋彼岸的向日葵 → 凡·高《向日葵》的“美国漂流”

- 费城藏本:凡·高在法国画的《向日葵》系列之一,笔触更粗犷,色彩更浓烈。

- 故事延伸:凡·高的画在他死后才成名,美国收藏家如何“发掘”这些“冷门作品”?

4. 来自中国的神驹 → 费城博物馆的中国文物

- 代表文物:商代青铜马(或唐三彩马),漂洋过海的中国“神兽”,背后有“清末民初文物外流”的沉重历史。

- 文化反思:美国博物馆里的中国文物,是“文化掠夺”还是“文明交流”?引导孩子辩证思考。

第七章 参观博物馆的实用攻略——让“美国博物馆之旅”更酷!

- 准备篇:

- 查 “特展+导览活动”:MoMA常有“亲子艺术工作坊”,大都会有“古埃及主题夜”;

- 带 “观察本”:画下最喜欢的文物细节,记录“为什么喜欢它”。

- 观察篇:

- 玩 “文物解谜”:比如在大都会找“三件来自中国的文物”,猜它们的年代;

- 问 “奇怪问题”:为什么现代艺术看起来“乱乱的”?讲解员会很欢迎你的好奇心!

- 互动篇:

- 参加 “博物馆寻宝游戏”(很多美国博物馆有儿童导览册,像侦探破案);

- 用 “艺术滤镜” 拍照:模仿名画里的姿势,拍一张“穿越照”。

三、全书知识体系:美国博物馆里的“世界艺术地图”

1. 艺术流派的“美国漂流”

- 古典艺术(希腊、罗马、文艺复兴)→ 美国富豪“买遍欧洲”,构建文化根基;

- 现代艺术(印象派、抽象主义、极简主义)→ 美国成为“现代艺术中心”,推动艺术革命;

- 本土艺术(西部、霍珀、卡萨特)→ 美国开始“讲述自己的故事”。

2. 博物馆的“美国特色”

- 私人力量主导:古根海姆、洛克菲勒、加德纳,财富如何塑造艺术收藏;

- 跨界融合:大学博物馆(哈佛)的“学术+互动”,MoMA的“先锋+实验”;

- 文化野心:从“收藏世界”到“定义艺术”,美国博物馆的“全球视野”与“文化博弈”。

3. 给孩子的“思维工具”

- “艺术侦探”思维:从“看画”到“问为什么”(为什么这幅画在这个博物馆?它和美国有什么关系?);

- “文化辩证”思维:美国博物馆里的外国文物,是“掠夺”还是“保护”?不同视角的思考;

- “创作启发”思维:现代艺术、稚拙艺术告诉孩子:“艺术没有对错,只有敢不敢!”

四、阅读收获:孩子视角的“美国艺术启蒙”

-

知识突破:

- 认识 20+件世界级藏品(丹铎神庙、凡·高花园画、杜尚《泉》),记住 6大美国博物馆 的特色;

- 理解 “艺术如何从‘模仿现实’到‘表达自我’”(从古典到现代的演变逻辑)。

-

视野升级:

- 看到 “艺术与权力、财富、历史的纠缠”:美国博物馆的藏品背后,是金钱、战争、捐赠的复杂故事;

- 发现 “世界艺术的流动性”:中国文物在美国,欧洲艺术扎根美国,艺术没有“国界”。

-

创作灵感:

- 敢尝试 “稚拙画、单色画、滴画法”,明白“艺术可以很自由”;

- 学会 “从平凡里找艺术”:像霍珀画“夜游者”,卡萨特画“母子”,记录身边的美。

-

实践能力:

- 掌握 “博物馆参观技巧”(查活动、做笔记、玩互动),下次去博物馆不再“走马观花”;

- 养成 “辩证思考习惯”:面对争议文物,能说“我觉得…因为…”,而非盲目判断。

总结:这本书是一场 “美国博物馆的环球艺术课” —— 从欧洲古典到美国现代,从东方文物到西方先锋,罗米博士用“故事+解密”的方式,让孩子在“寻宝式阅读”中,看透美国博物馆的“文化野心”与“艺术魅力”,更学会 “用艺术的眼睛看世界,用思辨的头脑想问题”。

585

585

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?