Note

本笔记为笔者自学网课做的一些重要步骤和理解的记录,目的是在需要的时候可以快速回顾,并记录自己学习的一个过程。因此有些内容可能不完整,可以根据自己需求去补充相应的笔记。如果你恰好看到了我的笔记,可以配合慕课网的 《Python3入门人工智能 掌握机器学习+深度学习 提升实战能力》食用,效果更佳。

第一章 导学

1.人工智能实现方法

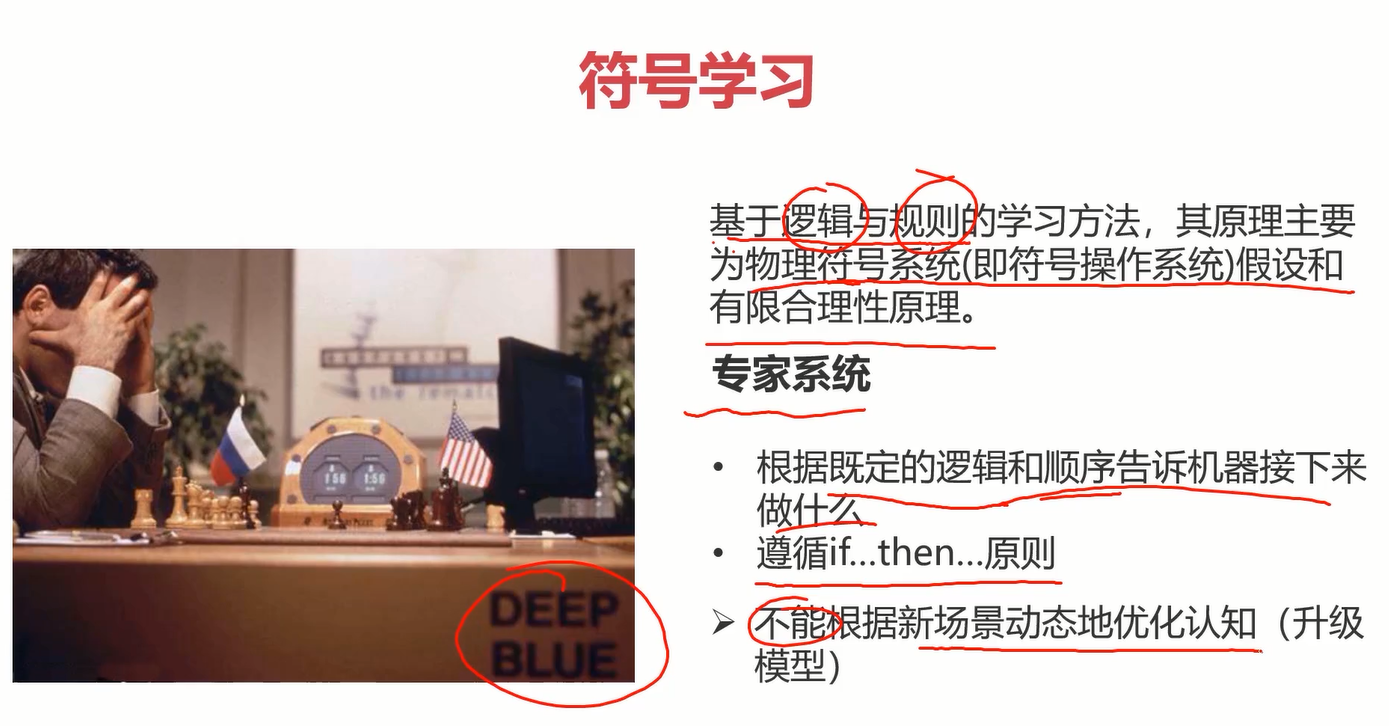

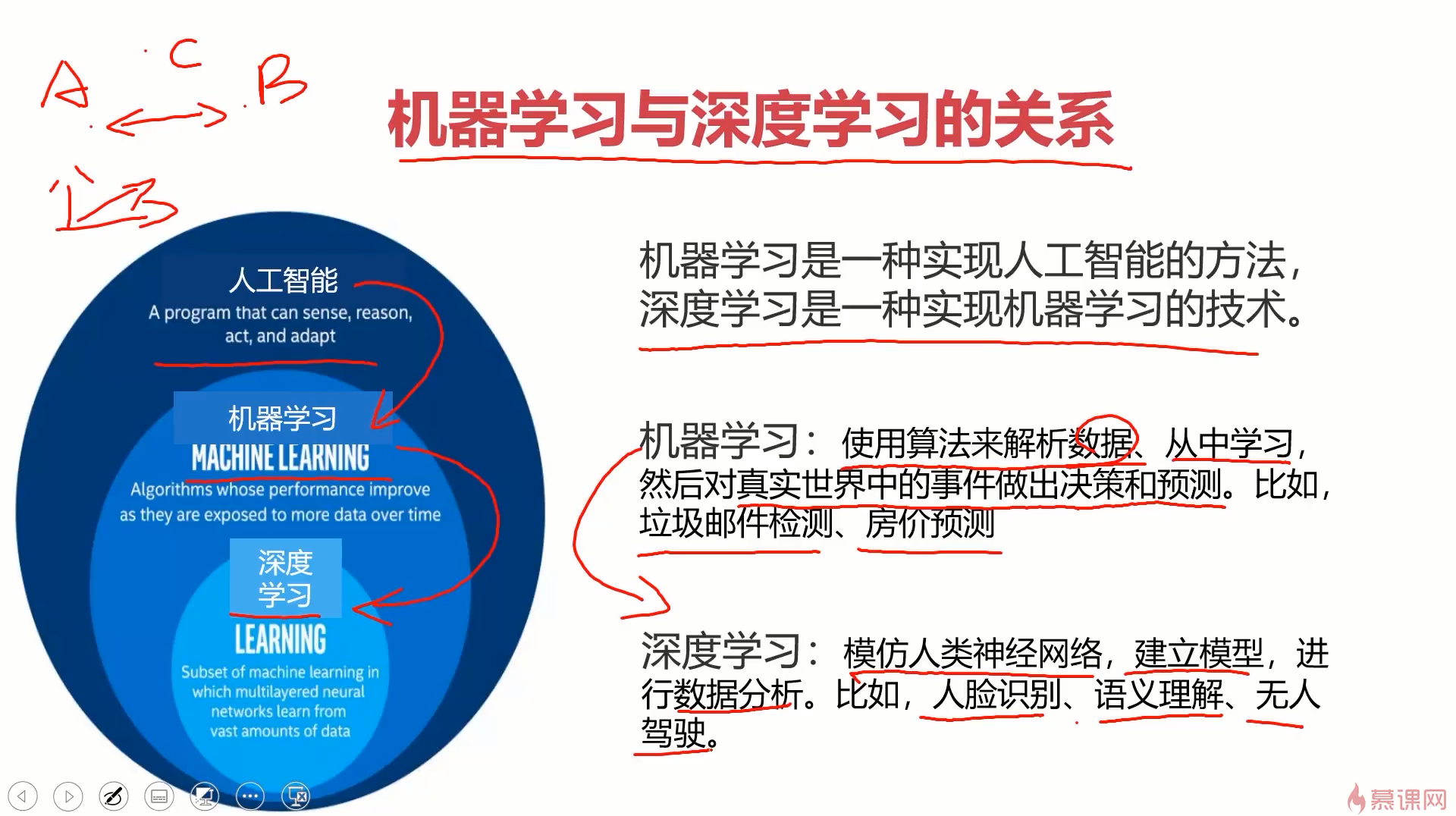

人工智能实现方法: 符号学习(Symbolic learning)和机器学习(Machine learning)

2.开发环境

开发环境:Python、Anaconda、Jupyter Notebook

3.基础工具包

基础工具包:Panda、Numpy、Matplotlib

4.配置环境

配置环境:下载安装python、anaconda。

在anaconda中,建议每个项目新建一个开发环境,以免造成不必要的冲突。

其中,创建新环境的语句:conda create -n env_name ,激活环境语句:conda activate env_name 。(加粗斜体***env_name***为自定义环境名称)

在新建的环境中安装Jupyter Notebook即可完成环境配置。

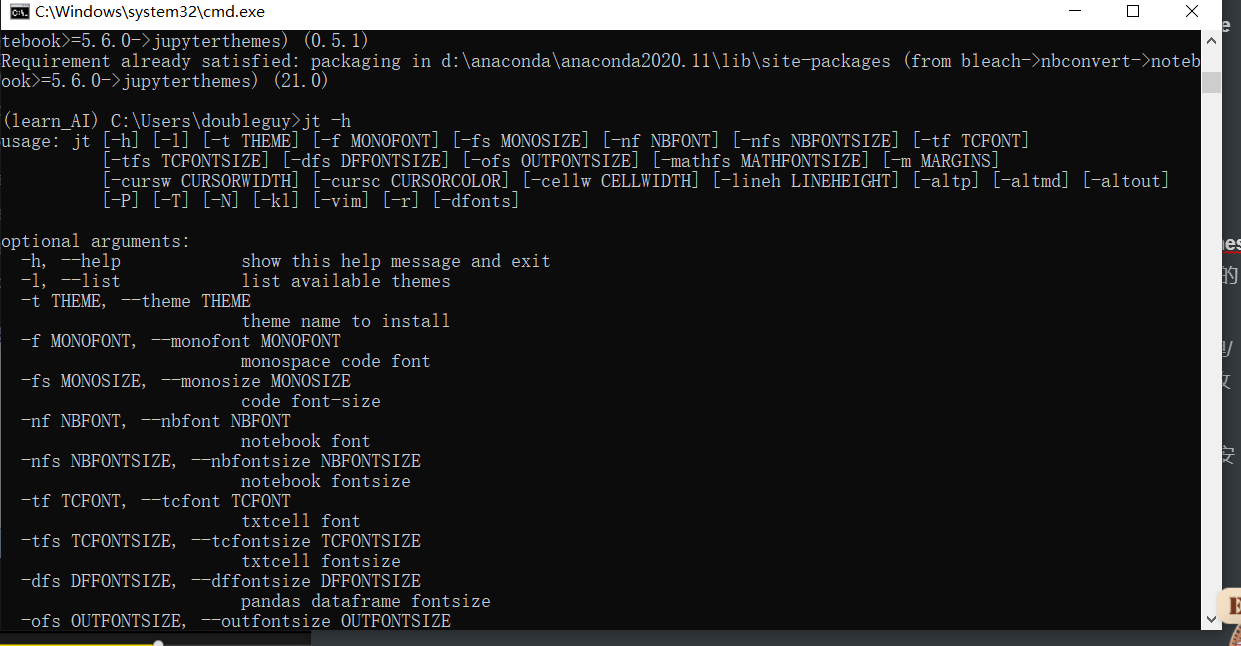

5.Jupyter Notebook界面优化

Jupyter Notebook界面优化:由于默认的notebook的显示非常不舒服,所以导入新主题。

-

进入网址: https://github.com/dunovank/jupyter-themes ,找到安装命令pip install jupyterthemes / conda install -c conda-forge jupyterthemes ,在当前环境的命令行下使用pip / conda对应的语句安装该主题包。

由于安装过程比较慢,可以使用一些国内的源。直接百度python源,找到一些国内镜像源:阿里/清华/豆瓣等。修改源的方法:原来的语句 + -i +源的地址,比如 pip install jupyterthemes 修改后变成 pip install jupyterthemes -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ 。

安装完成后,测试有没有安装好,语句为: jt -h 。如果成功显示了帮助的一些东西,就证明是安好了,当然我们也可以根据帮助来使用主题,如下图。

-

推荐的配置:jt -t grade3 -f fira -fs 13 -cellw 90% -ofs 11 -dfs 11 -T

原先的主题:

现在的主题:

6.开始编码

开始编码:在notebook右上角点new新建python文件,然后在file中重命名即可

- 使用markdown编辑除代码外的内容,换行要在该行结尾处多打两个或以上空格

- 使用markdown编辑完成后运行该cell即可显示运行结果

- ctrl+回车即可快速运行选中cell

7.Python的基础语法及Pandas、Numpy、Matplotlib实操

Python的基础语法及Pandas、Numpy、Matplotlib实操(见basic_coding.ipynb),下载包依旧建议使用国内源

国内源地址

中国科技大学: https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/阿里云: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

豆瓣(douban): http://pypi.douban.com/simple/

清华大学: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/

中国科学技术大学 :http://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/

科大放两个以显示其更好

pip install numpy -i 源地址即可

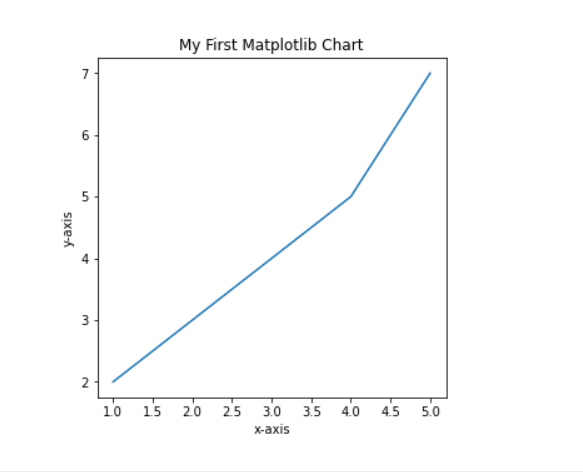

Matplotlib画图总结

- 导入matplotlib,并导入需要的matplotlib下的对应子包。

- 创建并初始化图对象(包含指定图大小等初始化操作)

- 使用子包方法指定图像名称

- 使用给定坐标及子包相应方法绘图

- 使用子包方法展示图像

eg:使用Matplotlib画个折线图

#使用Matplotlib

import matplotlib

from matplotlib import pyplot as plt

#生成图的实例

fig1 = plt.figure(figsize=(5,5))

#指定图名称

plt.title('My First Matplotlib Chart')

plt.xlabel('x-axis')

plt.ylabel('y-axis')

#给定各点坐标

x = [1,2,3,4,5]

y = [2,3,4,5,7]

plt.plot(x,y)

plt.show()

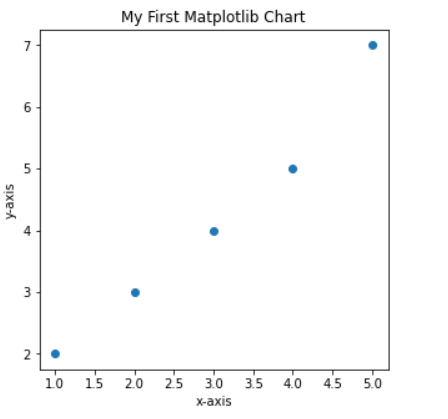

使用Matplotlib绘制散点图,就把plt.plot改成plt.scatter即可

#使用Matplotlib绘制散点图

import matplotlib

from matplotlib import pyplot as plt

#让图在jupyter中直接展示出来

%matplotlib inline

#给定各点坐标

x = [1,2,3,4,5]

y = [2,3,4,5,7]

#生成图的实例

fig1 = plt.figure(figsize=(5,5))

#指定图名称

plt.title('My First Matplotlib Chart')

plt.xlabel('x-axis')

plt.ylabel('y-axis')

plt.scatter(x,y)

plt.show()

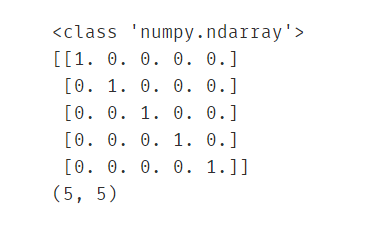

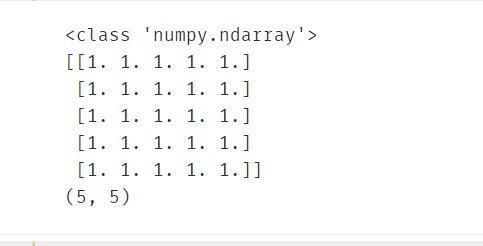

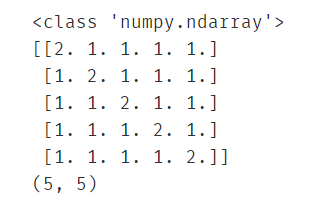

Numpy总结

Numpy的强大之处在于它可以很方便地对数组进行运算,首先要学会使用numpy构建数组,并做简单数组运算,更多运算参考官网文档。

eg:使用numpy生成俩数组,并求和。

import numpy as np

arr1 = np.eye(5)

print(type(arr1))

print(arr1)

#打印该数组维度

print(arr1.shape)

arr2 = np.ones((5,5))

print(type(arr2))

print(arr2)

#打印该数组维度

print(arr1.shape)

res = arr1+arr2

print(type(res))

print(res)

#打印该数组维度

print(res.shape)

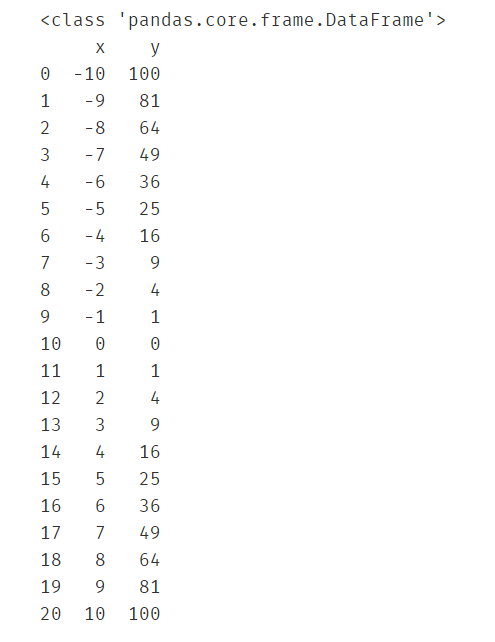

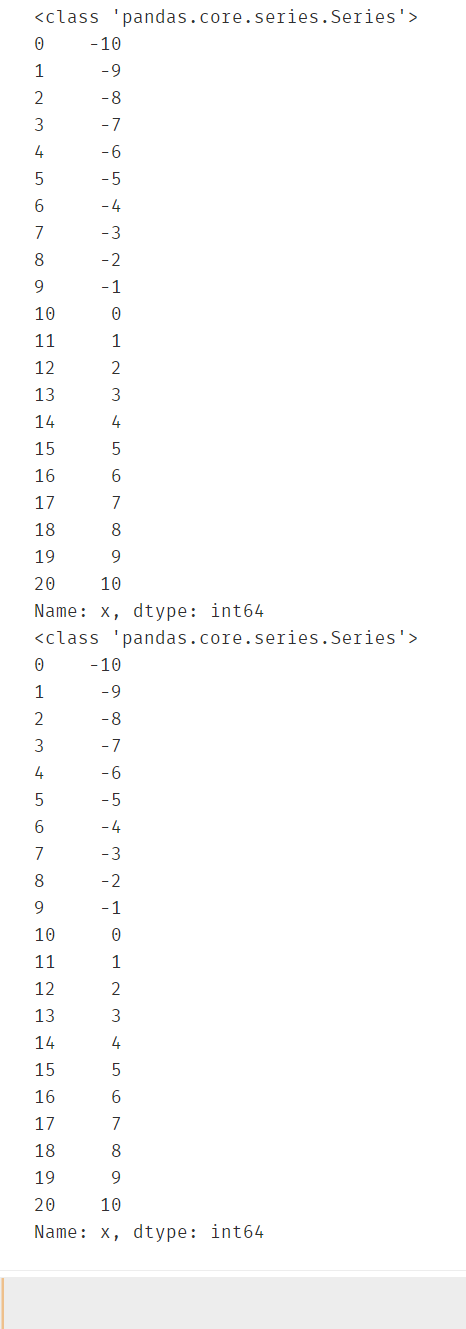

Pandas总结

Pandas的强大之处在于它可以很方便地对数据进行加载、保存和索引。

eg1:读取csv文件,并分别索引出 x列对应的所有行数据 和 y列对应的所有行数据。

import pandas as pd

#读取csv文件

data = pd.read_csv('data.csv')

print(type(data))

print(data)

#分别索引x和y对应的所有行

x = data.loc[:,'x']

print(type(x))

print(x)

y=data.loc[:,'y']

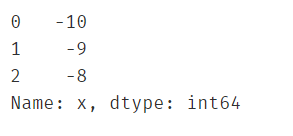

eg2: 筛选出x<0 且 y>50的所有行

#索引切片案例:筛选出x<0 且 y>50的所有行

data1 = data.loc[:,'x'][x<0][y>50]

print(data1)

关于loc函数的用法,第一次遇到,查了一下官方文档和博客,发现这个和数据库的思想差不多,就是从所有数据中查找我们需要的子集,无非是写法不同,参考 https://blog.youkuaiyun.com/u014712482/article/details/85080864 和 https://www.jianshu.com/p/521f6e302f38。此处涉及python切片知识,特地学了一下,链接:https://www.jianshu.com/p/15715d6f4dad ,可以说是讲的很详细了,看完感觉切片的功能太强大了,以后很多操作方便多了。

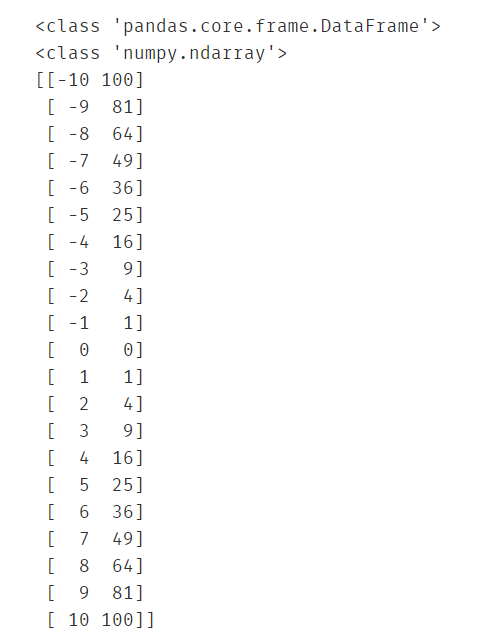

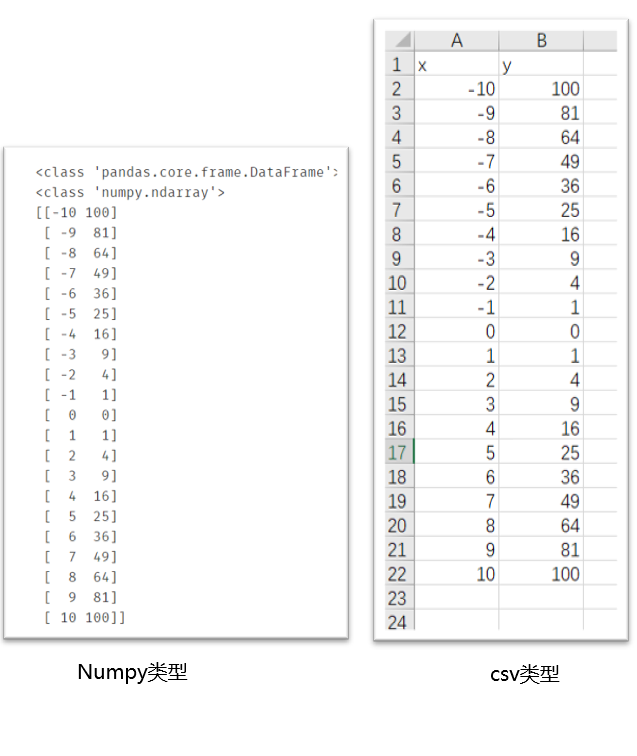

最后,在做数据处理的时候会使用Pandas导入csv文件,但是处理起来并不方便,通常会将DataFrame类型转成Numpy类型,方便进行数组间的科学计算。

#常将DataFrame类型转成Numpy类型,方便处理

print(type(data))

np_data = np.array(data)

print(type(np_data))

print(np_data)

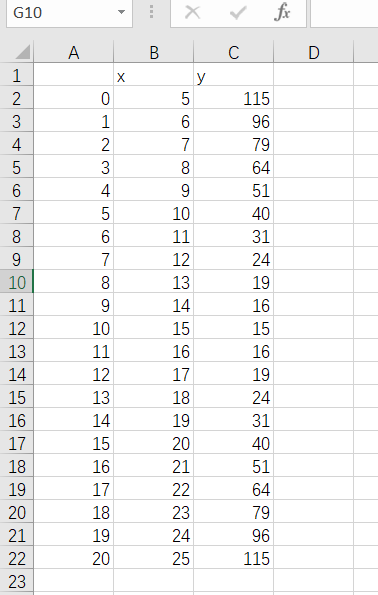

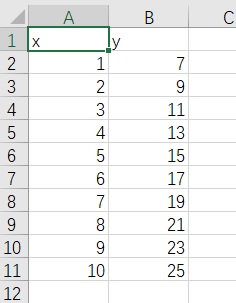

对比一下原来的csv文件,看看它的转换过程如何理解。

如图,csv转成numpy类型可以这样理解,由于数组下表具有顺序性,而csv文件的行标签也有顺序性,因此可以省略csv文件的行,直接把所有的行依次排成队列放入一维数组中,最终形成二维数组(python应该叫列表),完成转化过程。

最后关于Pandas,值得注意的是它的存储功能。

在使用Pandas加载文件数据,处理过之后,我们可能需要保存数据,这时使用 to_csv(‘保存路径’) 进行保存

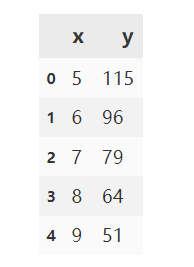

eg: 对用Pandas加载进来data.csv文件的数据全部加15后得到的数据进行展示并保存

#在对数据进行处理后,通过pandas进行数据保存

new_data = data +15

#展示前5行,因为数据特别大的时候没必要全部打开

new_data.head()

new_data.to_csv('new_data.csv')

执行完该语句会发现当前ipynb文件所在目录下多了一个new_data.csv文件,打开得到保存后的数据内容。关于第一列的索引,可以参考官网文档选择性删除。

第二章 机器学习之线性回归

1.机器学习介绍

1.1什么是机器学习?

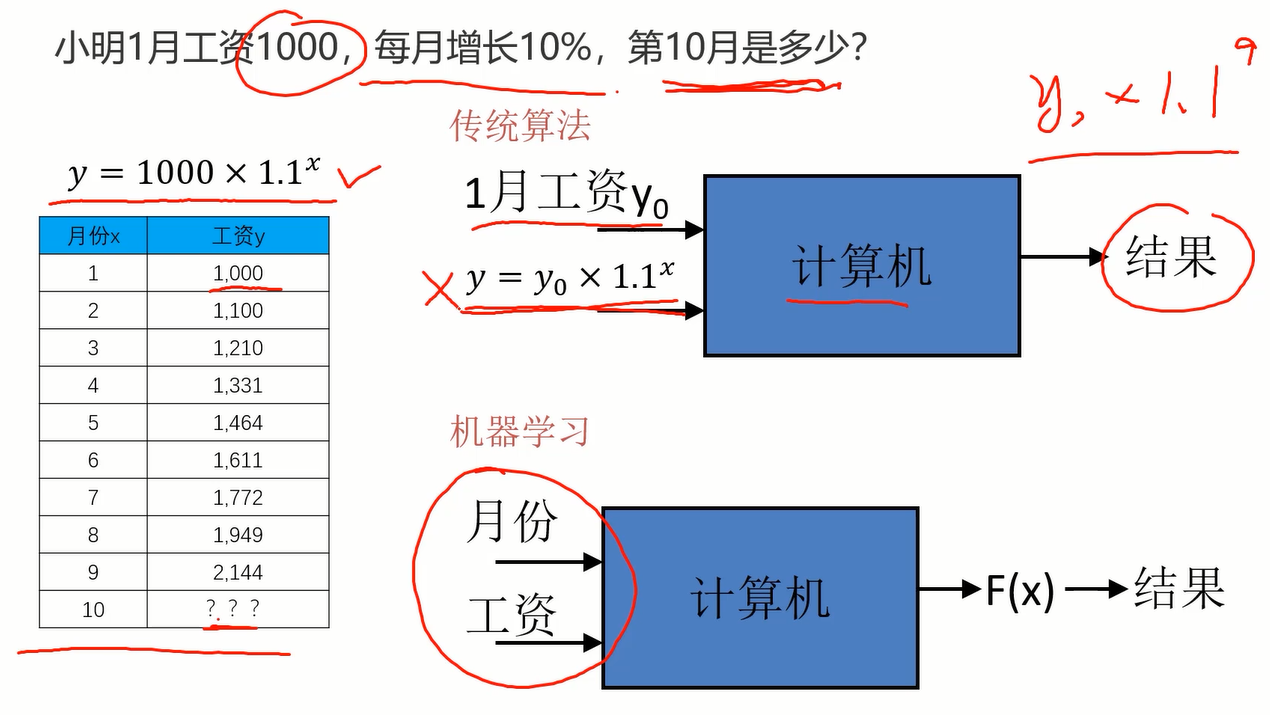

举个例子:

如图的问题,对于传统算法而言,我们给出1月工资和计算的方程(关系表达式),通过计算机可以帮我们算出结果。而对于机器学习,不需要我们在给出方程(关系表达式)了,只需要给一堆数据,计算机会自己训练出表达式并根据表达式得到结果。这显然要比传统算法更智能。

定义如下:

1.2应用场景

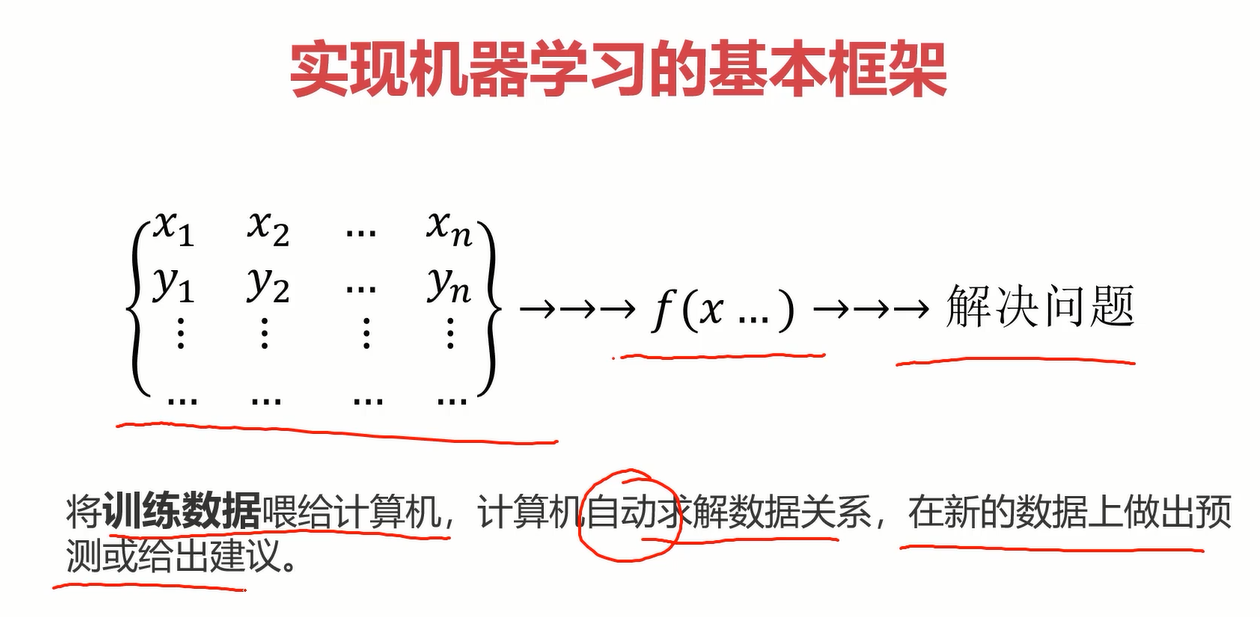

1.3基本框架

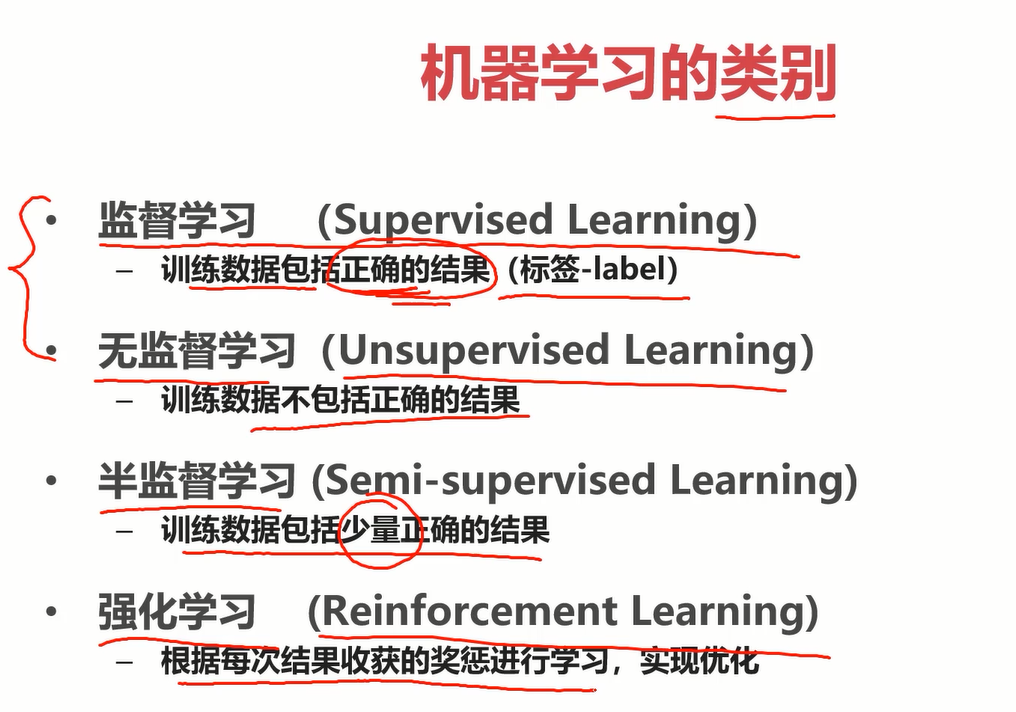

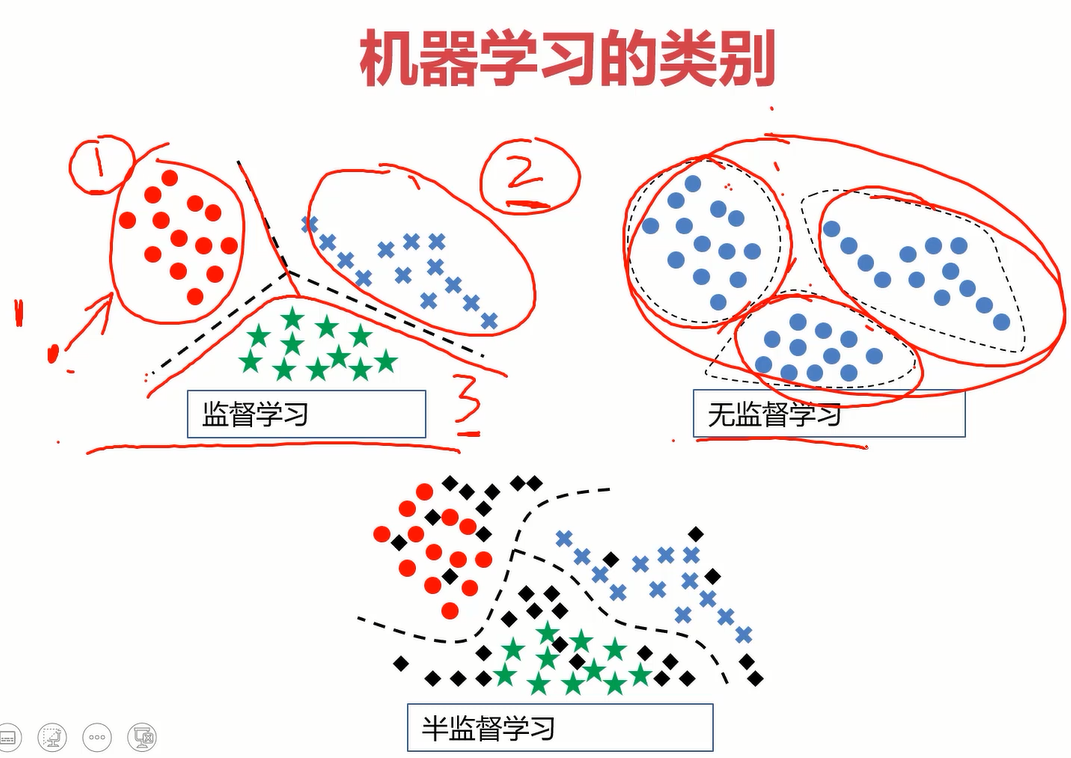

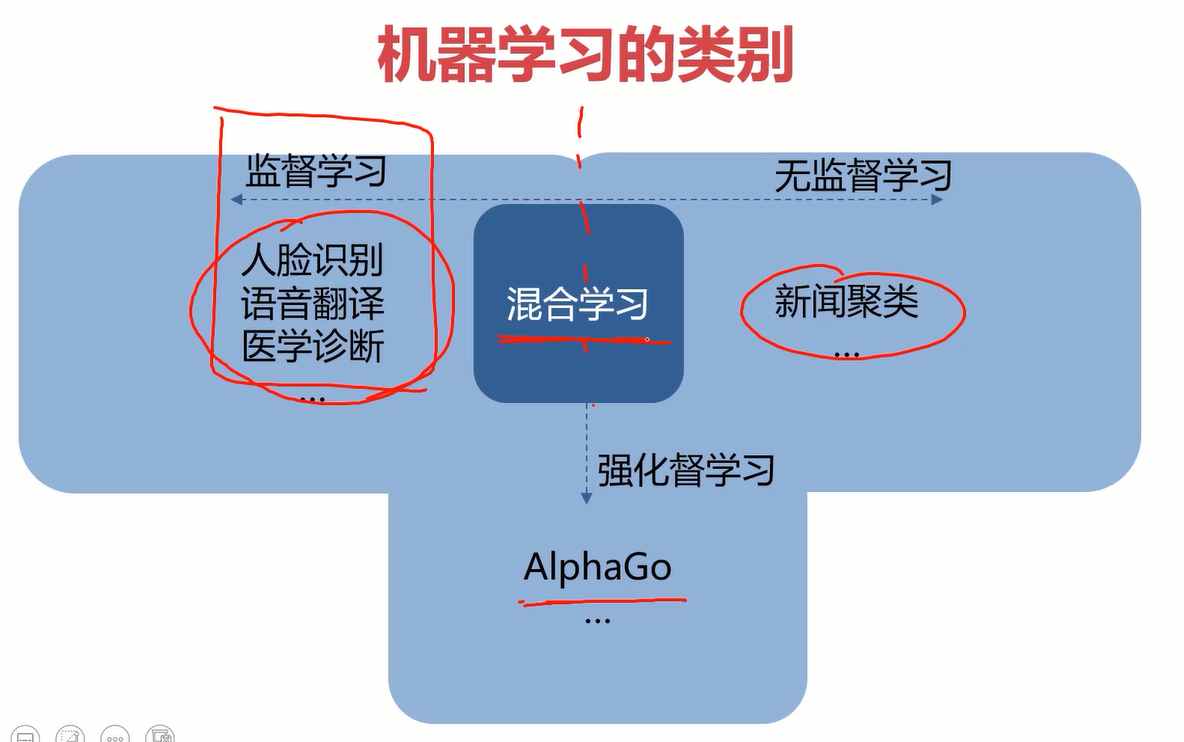

1.4机器学习的类别

- 监督学习:告诉计算机哪些是对的数据,哪些是错的数据,再让它训练。

- 无监督学习:不告诉计算机哪些是对的数据,直接让它训练。

- 半监督学习:也叫混合学习,只告诉计算机少量正确的数据,让它训练。

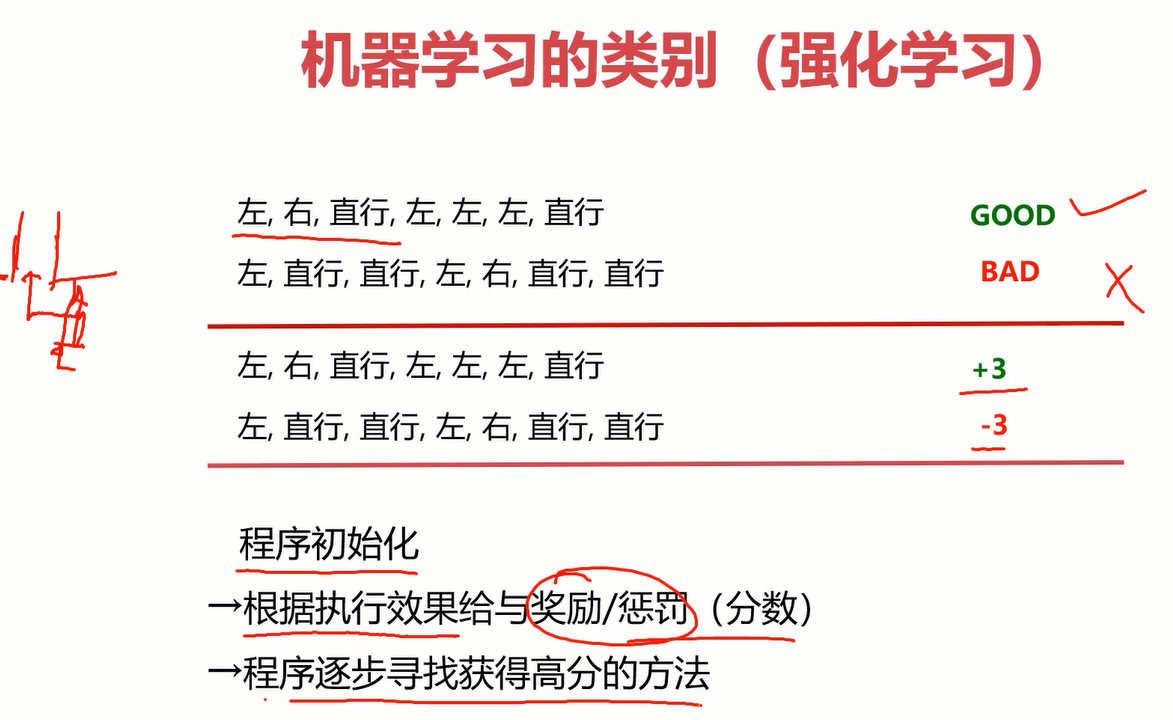

- 强化学习:根据每次的结果给计算机一个反馈(分数),让它根据反馈自动优化。

强化学习eg:机器人走路,只有一个通道,让它自己选择路径,当走到好的路径时给它+3分,走到坏的路径-3分。它就会自动寻找能获得高分的路径。

各类学习的应用场景

2.线性回归

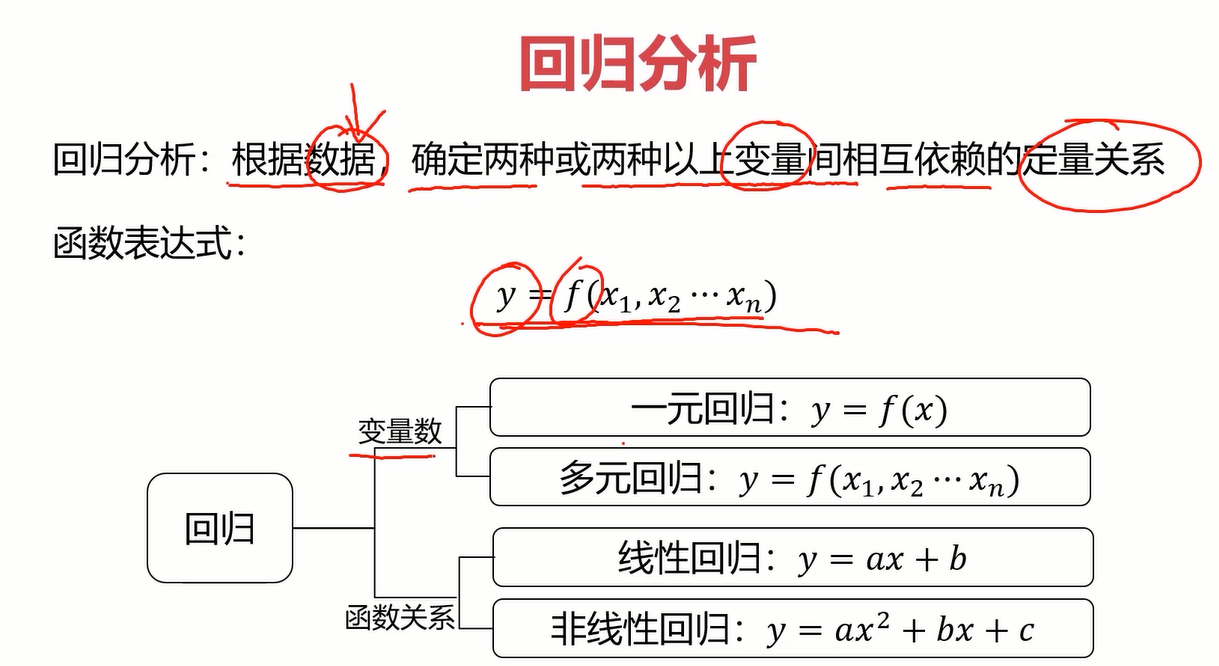

2.1什么是回归分析?

对于初学者,直接讲线性回归可能会让初学者懵逼,我是谁?我在哪?我在干什么?这玩意有啥用?因此,有必要从从基本的概念入手,到底什么是回归分析?(Regression Analysis)

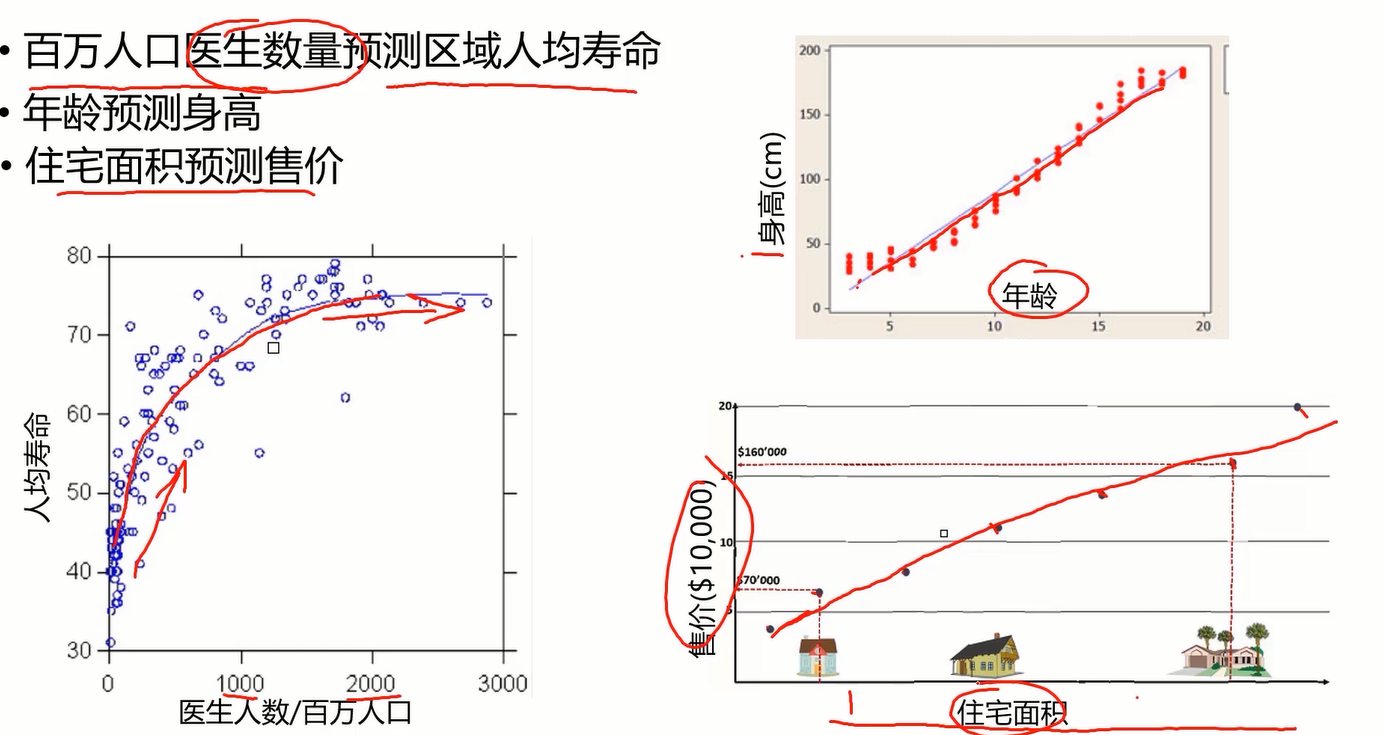

如图,下面的三个案例给出了三个问题,这三个问题都是预测问题,那我们如何去做呢?当然是去找很多样本画图找规律喽。拿第一个问题举例,根据图上样本的分布规律,我们很容易发现它是一条斜率逐渐减小的递增曲线,从而根据曲线完成预测。但是如何让计算机看懂这个图?同样地,让它找到一条合适的曲线来拟合图上的样本点。这个拟合过程就叫回归,另外两个案例同理。

举过例子了,下面抛出概念可能会比较容易理解了。

可以说,回归分析就是根据去拟合一条曲线,而拟合一条合适的曲线的方法就是确定该曲线对应的合适的参数。比如数据点趋于一条直线,我们就是要找到一条合适的直线y=ax+b,而确定合不合适关键就在于a和b这两个参数,因此不断调参找到合适的直线就是回归分析做的事。至于回归的种类,理解一种即可,其他原理类似。

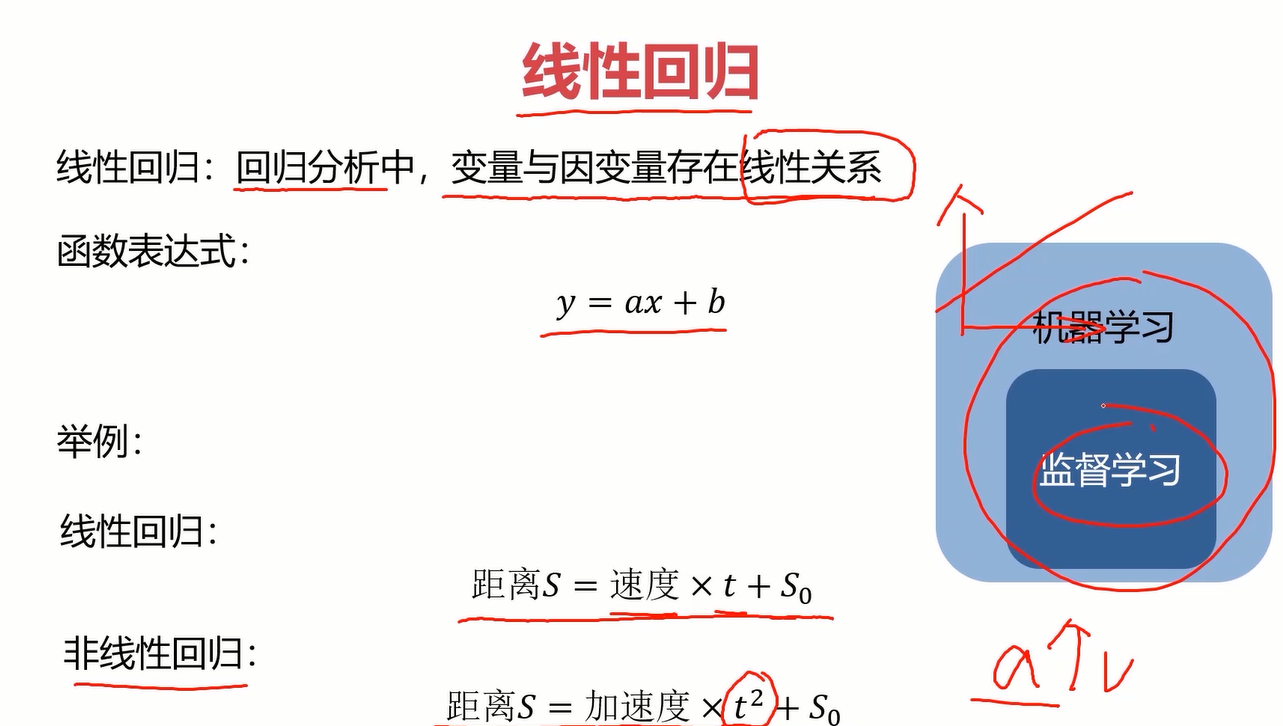

2.2线性回归

在了解什么是回归分析后,线性回归简直太好理解了。简单来说,它就是由数据拟合一条直线的回归分析。

最后,回归问题属于机器学习中的监督学习(你告诉计算机哪些是对的样本,哪些是错的,再让它训练)

2.3回归问题求解

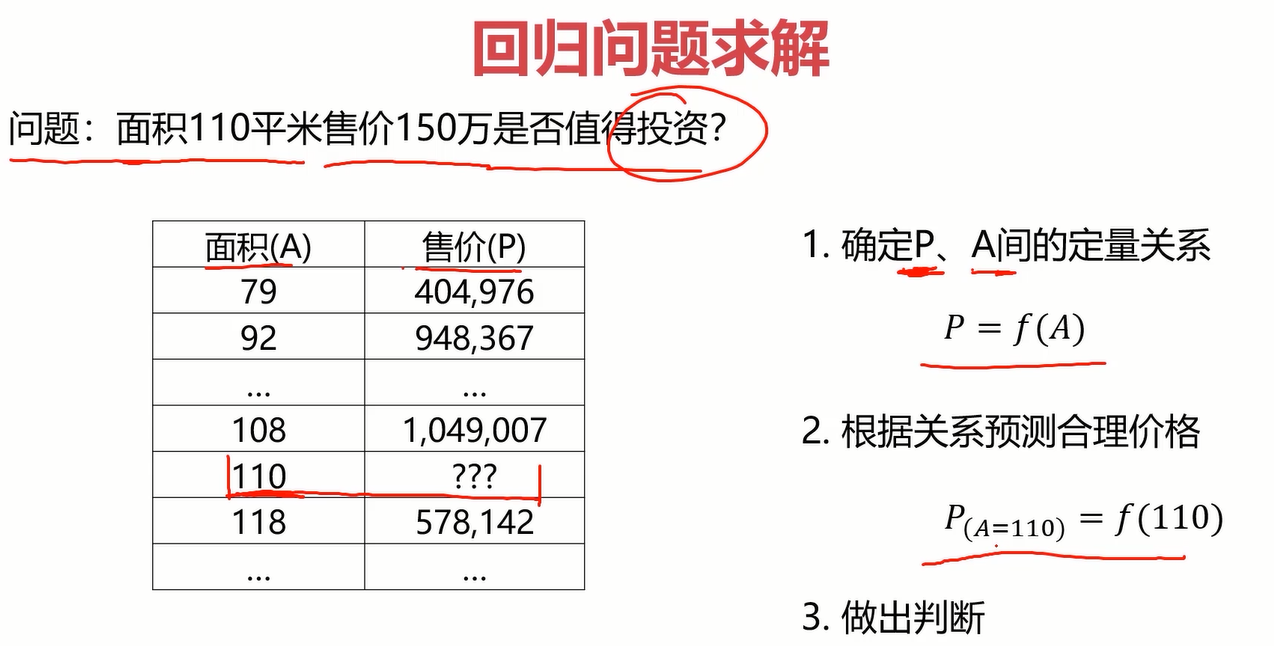

至此,我们已经了解了什么是线性回归,那回归问题如何求解呢?先来看一个问题

左边是问题,右边是解决方案。我们知道回归问题就是画图,根据样本点拟合一条曲线,这条曲线就是定量关系P=f(A),在得到函数之后,这个问题就是小学初中的问题了,不再赘述。

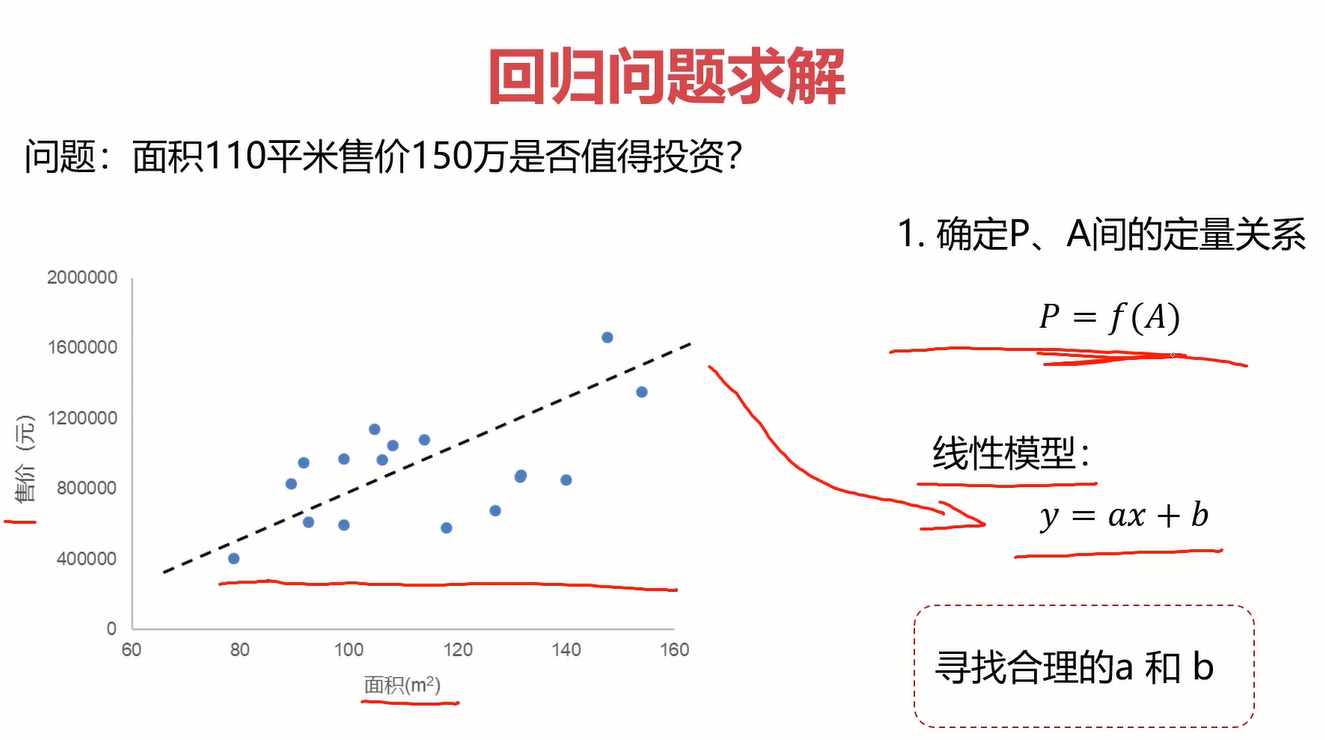

显然,回归问题的重点和难点是求定量关系,那如何去求?啥都别问先把图搞出来。

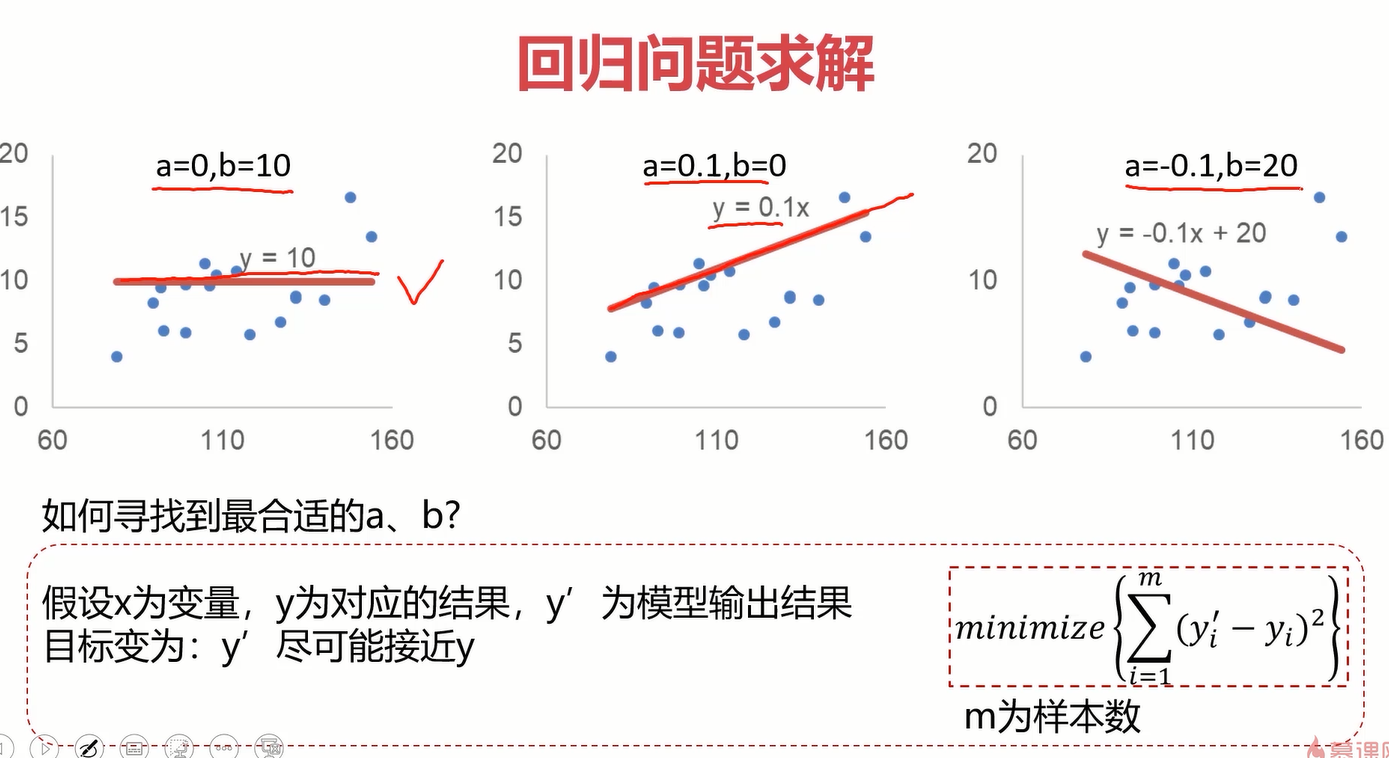

根据图,我们发现可以用很多曲线来拟合数据,但是这里为了简单,先从最基本的线性模型y=ax+b开始拟合,用其他曲线拟合的思想是一样的。找到合适的线性模型y=ax+b的关键是参数a和b,可以先直观地体会一下a和b对线性模型的影响。

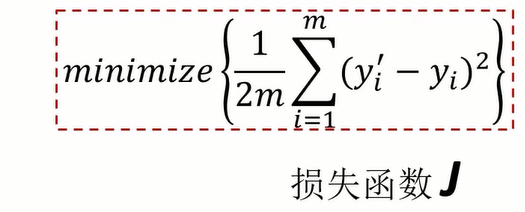

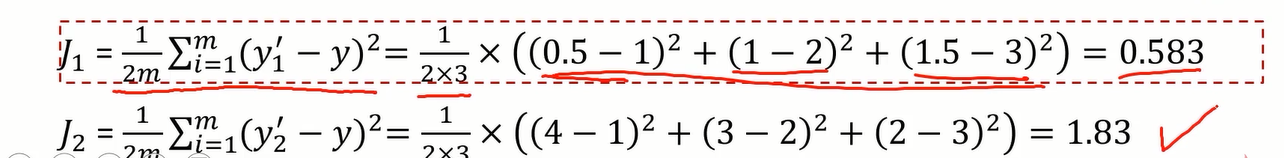

为了找到合适的a和b,我们可以考虑从结果反推,什么样的模型是好的?当然是线离大多数点近啊!那更准确点呢?这个大牛已经研究好了,就是对于每一个样本点,算一下它与线当前纵坐标的差值的平方,再把所有的样本点所求的结果求和,取这个和的最小值,也就是右下角的公式。为了后续方便,可以在对这个结果除以2m,也就得到了我们常听的损失函数,把这个损失函数记为J。

其实除不除以2m对最后的结果都没有影响,只是为了方便后面求导计算约掉2m。

那原问题就转换成了找一个a和b,使得损失函数的值最小。

为了直观的看一下损失函数的意义和效果,可以做一个小图,放几个样本点,用两条不同的直线拟合它,观察损失函数的值以及对应的拟合效果。

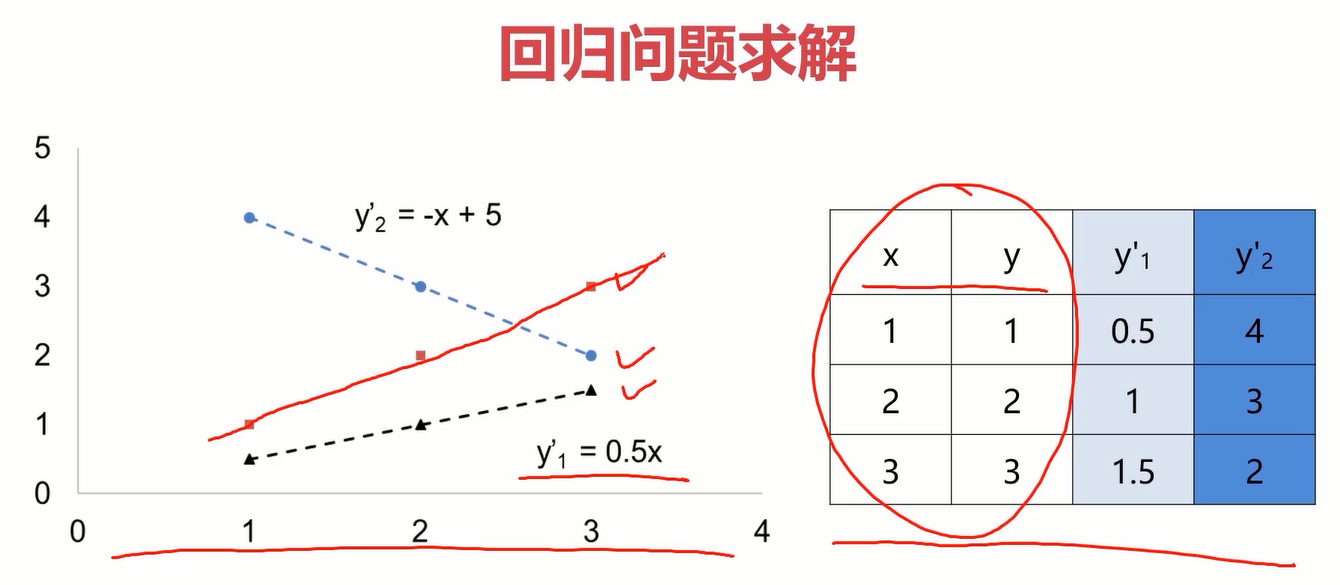

表格中的x和y列为实际样本点的横纵坐标,y1’和y2’为预测的纵坐标的值,也即是拟合曲线上的预测点。计算y1’和y2’对应的损失函数得J1和J2,如下图。

显然J1<J2,而在图像上y1’显然比y2’的拟合效果好。从这个案例就可以体会出损失函数的价值。

回到原来的问题,如何确定合适的a和b从而找到最小的损失函数J?在损失函数公式中,可以把yi’=axi+b-yi带入公式,得到J与a和b的关系g,可以令J=g(a,b)。等等,这怎么有点像多元函数求极值的问题,那能用高数中的多元函数求极值的方法来求解这个问题吗?我也不清楚,先留个疑问吧,等知识丰富了再回来想这个问题。在人工智能领域提出了大名鼎鼎梯度下降法很好地解决了这个问题,它可以自动地寻找极小值。

介绍一下梯度下降法。打个比方,它的效果类似于把一个钢珠放在在一个开口向上的槽的半坡,让它自己滚动,它会晃来晃去,最终停到极小值点。而具体的实现办法就是上图的公式,当前点的横坐标为pi,那么搜索的下一个点的位置为p(i+1),然后用上图公式就能得到下一个点的坐标了,然后把p(i+1)当做当前的点,再套用上面公式算出下一个点的坐标,直到它收敛即可得到极小值点的横坐标。公式怎么来的我也不知道,肯定是大牛搞出来的,目前我的水平也不需要理解,记住会用就行了。更多有关梯度下降的细节,可以参考网上的视频和博客。

2.4线性回归实战准备

首先认识一下sklearn,一个强有力的机器学习的开源框架。

其功能非常强大,常见的算法很快就能写出来。

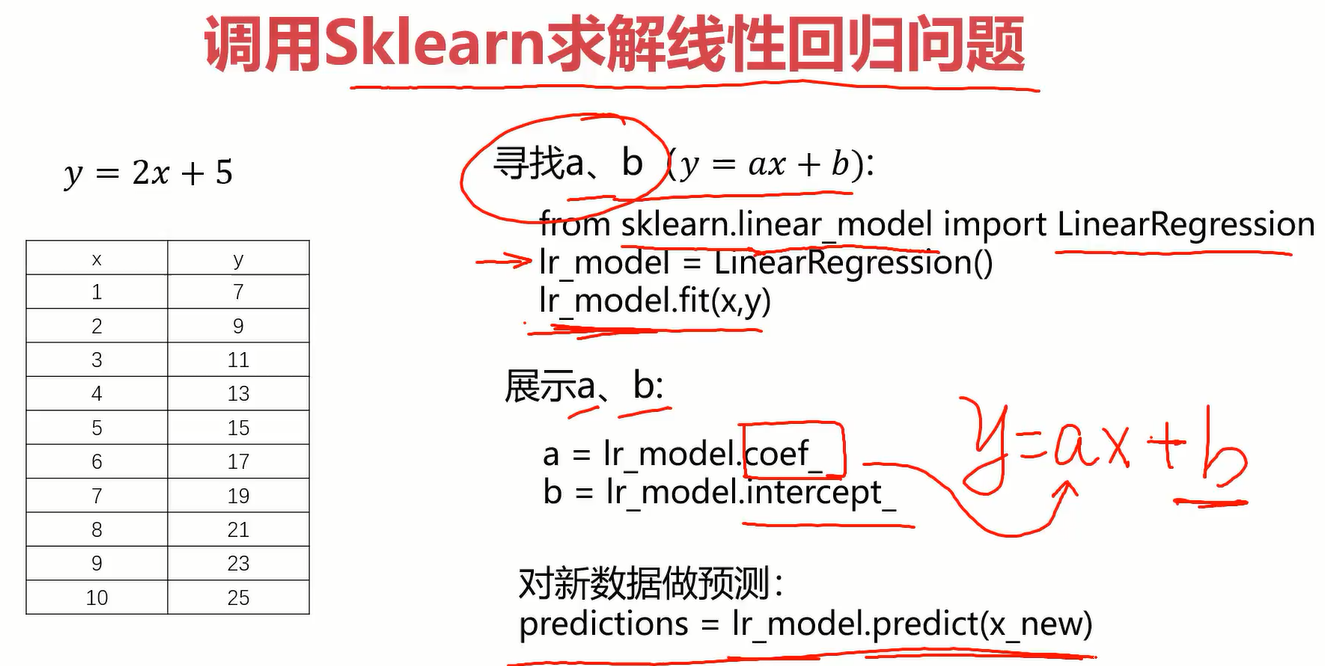

eg:调用sklearn求解线性回归问题?

分析: 通过上一小节,我们已经知道求解线性回归最重要的就是确定得y=ax+b中的a和b两个参数。sklearn中有相应的包,使用包里面的函数可以快速求得参数a和b。

- 导入LinearRegression包

- 新建一个LinearRegression实例lr_model

- 调用fit方法拟合模型,就可以找出参数a和b了

- 使用拟合的模型对新数据进行预测

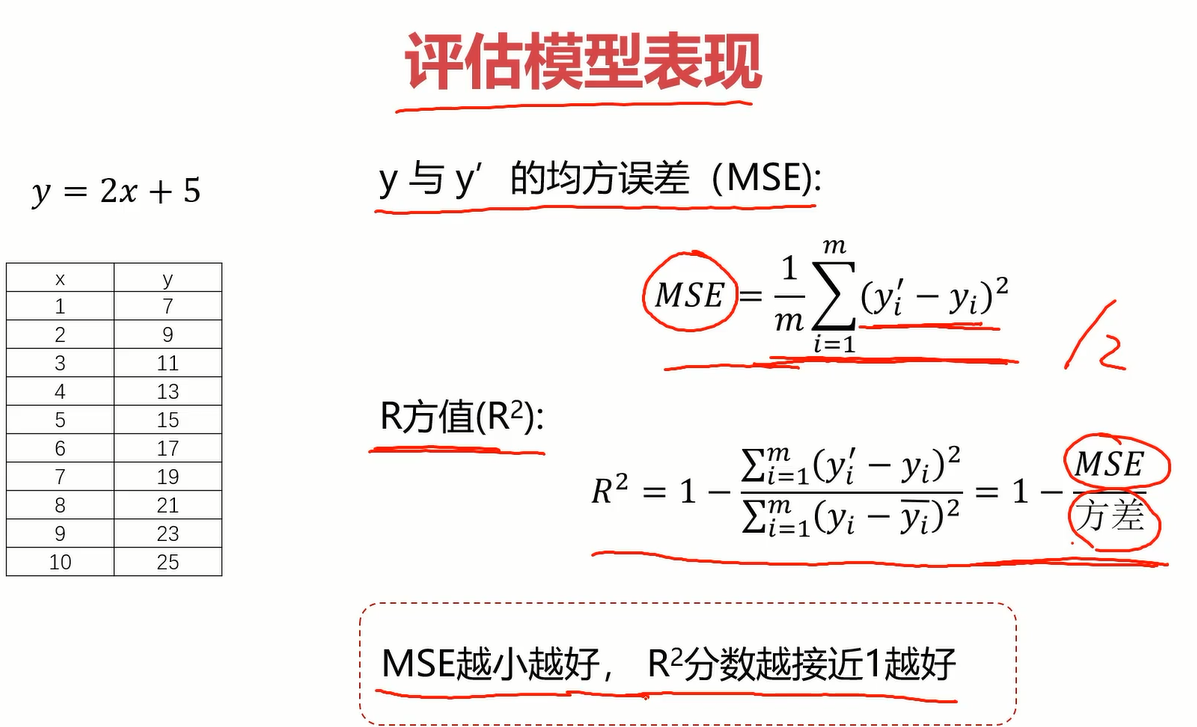

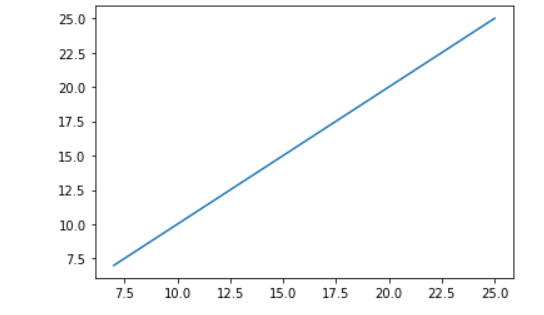

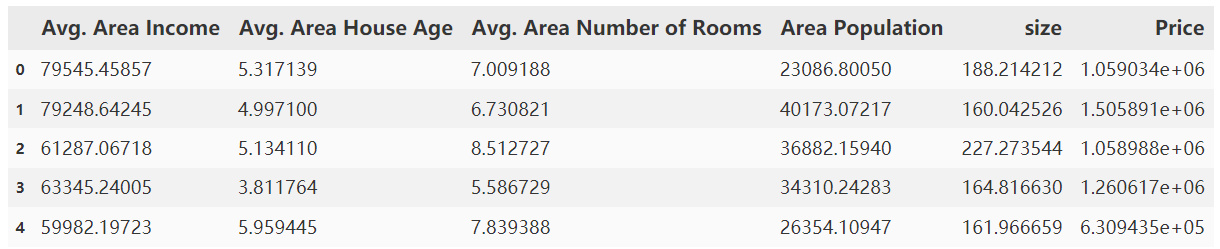

模型评估

模型评估的指标有很多,后续章节会专门介绍,但这个小实战先简单介绍一下这三个指标

- MSE和损失函数非常像,就差一个分母的2,它越小越好。

- R^2=1-(MSE)/方差,这个原理暂时不太懂,姑且先放一放,知道它是小于1且越接近1越好。

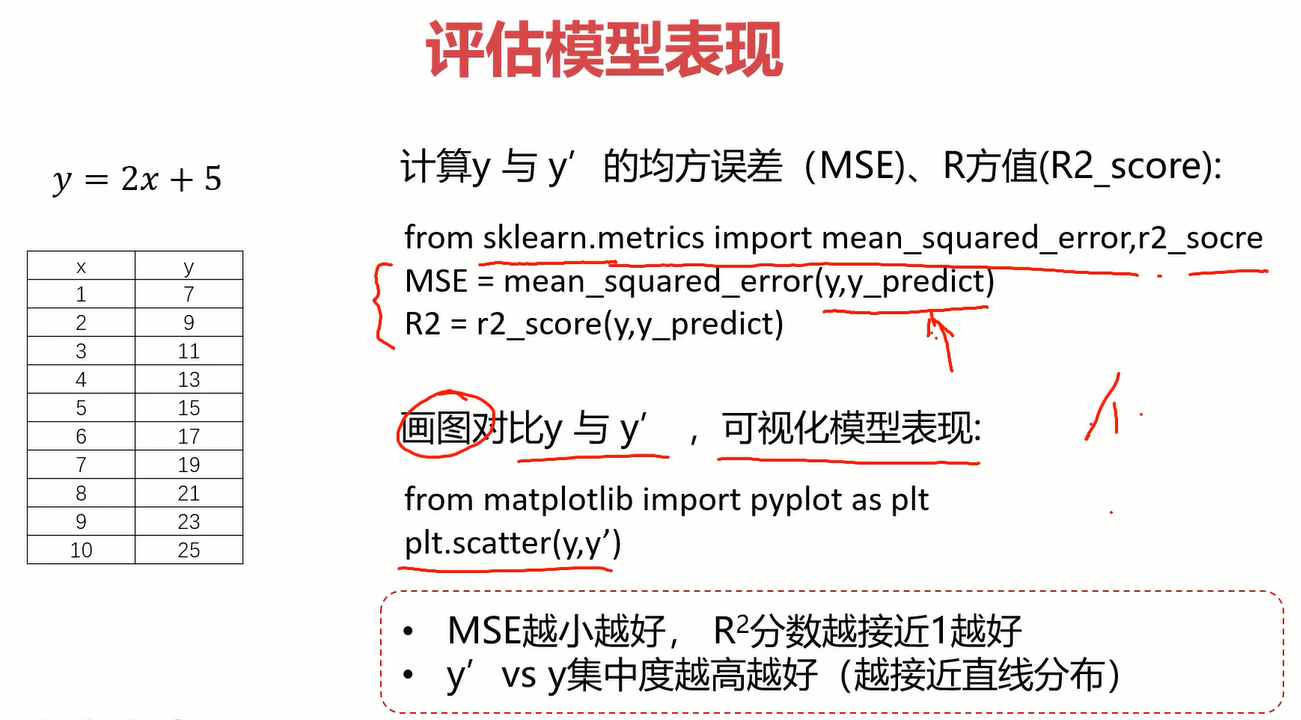

- 画图对比y与y’,将模型可视化来评估模型好坏,比较直观。

具体的实现方法如下:

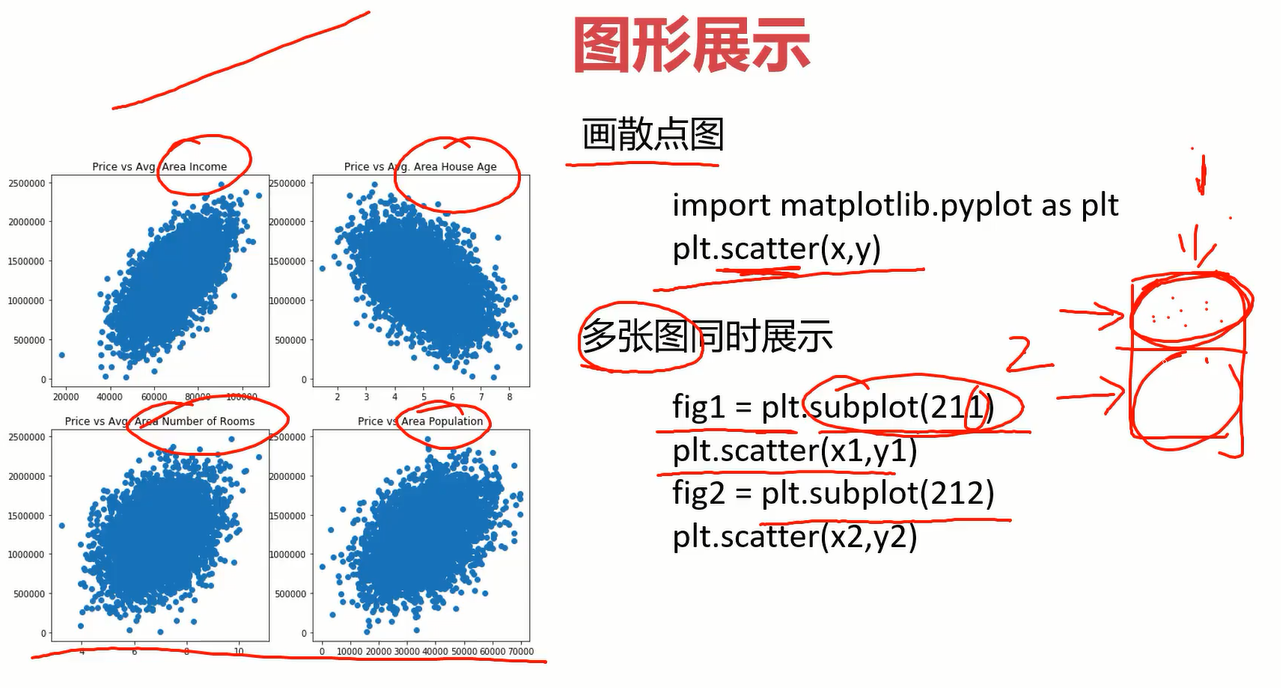

在作图时,可能需要将多个图放在一起展示,使用subplot方法即可实现,比如subplot(211)的意思就是两行1列选择第一个行。

2.5单因子线性回归实战

2.5.1准备工作

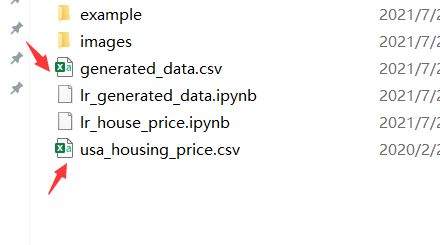

本次实战会用到如下两个csv文件

generated_data.csv文件是自己造的一个简单数据,主要用于学习起来简单方便,内容如下。

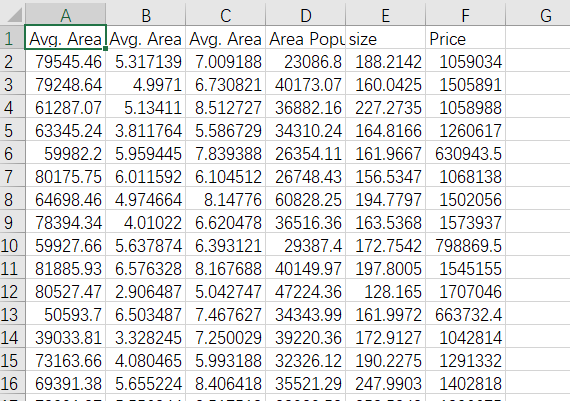

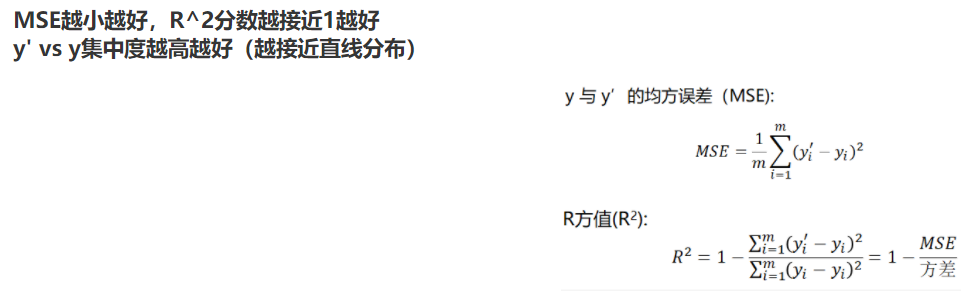

usa_housing_price.csv文件时美国一些房价及影响因素的数据,内容如下。

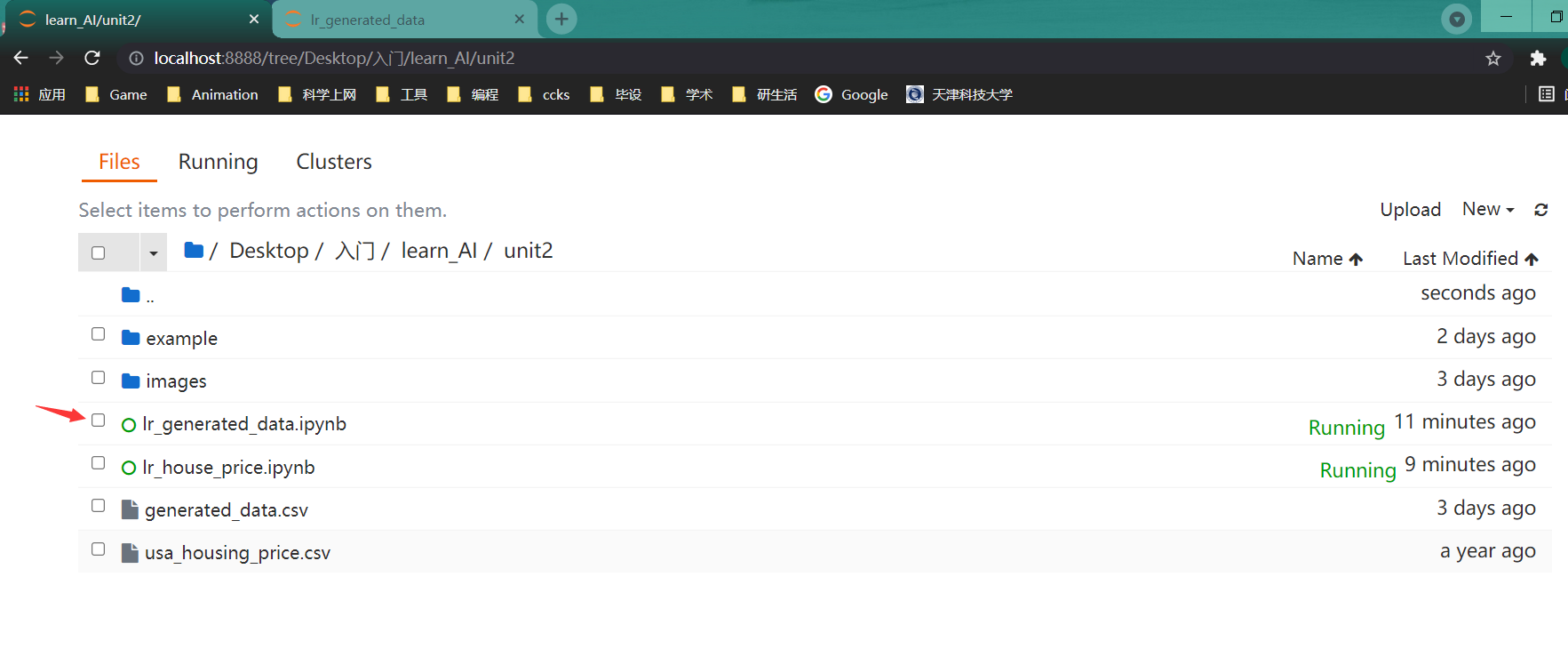

打开anaconda,切换到你创建学习本项目的环境,打开notebook,在对应文件夹下创建文件lr_generated_data.ipynb保存

2.5.2回顾与步骤梳理

任务:

基于generated_data.csv数据,建立线性回归模型,预测x=3.5对应的y值,评估模型表现

在前面的线性回归章节已经介绍过如何建立线性回归模型了,再温习一下步骤。

- 加载数据

- 取出数据

- 观察数据

- 使用skleran建立线性回归模型

- 使用建立的模型进行预测

- 得出线性模型y=ax+b的两个重点参数a和b

- 评价模型:MSE(均方差)、r2分数、画预测值与实际值的图看他是否逼近y=x

下面将围绕这几个步骤进行展开。

2.5.3加载数据

#加载数据

import pandas as pd

lr_data = pd.read_csv("generated_data.csv")#使用read_csv函数,非常常用,务必记住!!

lr_data.head()#显示前5行数据

pandas基本操作忘了的话,建议回第一章第7节看看,至于函数的使用,多记多百度,前期啥都不知道肯定是要记一些最常用的。

2.5.4取出数据

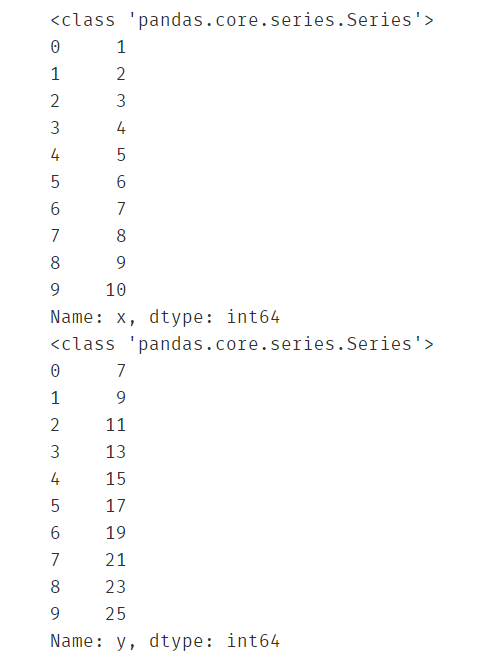

#取出x和y列数据

x = lr_data.loc[:,'x']

y = lr_data.loc[:,'y']

print(type(x))

print(x)

print(type(y))

print(y)

一样,loc用法也在第一章第7节,忘了回去看。一般取出数据之后,都查看一下,如果数据多的话就用head看前5行。

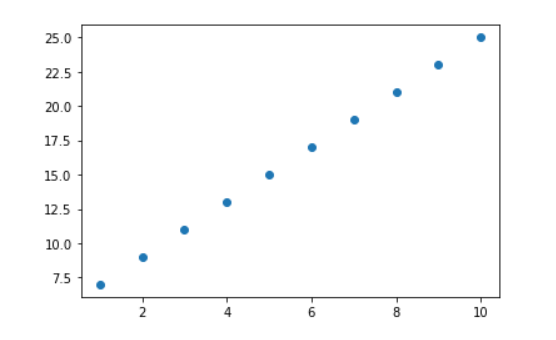

2.5.5观察数据

#画一下点看看数据长什么样子

from matplotlib import pyplot as plt

plt.figure()

#画直线或散点图均可

plt.scatter(x,y)

#plt.plot(x,y)

plt.show()

由于是自己造出来的完美数据,这些点正好是直线上的点。

2.5.6使用skleran建立线性回归模型

#使用sklearn建立线性回归模型

from sklearn import linear_model

lr_model = linear_model.LinearRegression()

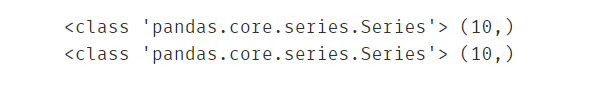

#查看当前x、y及维度:1维

print(type(x),x.shape)

print(type(y),y.shape)

用到了sklearn下的linear_model,然后创建一个对象,后面会用对象调用函数。官方文档下都有用法,还是要过看官方文档,csdn,多百度,多记。

此处应注意x和y都是1维的,也就是向量形式。

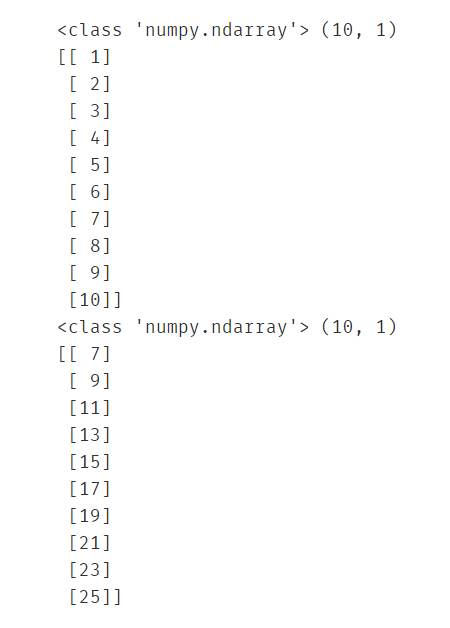

import numpy as np

#直接使用fit会失败,因为它要求传入的x参数为二维数组,因此要将一维的x转换成二维的

x = np.array(x)

x = x.reshape(-1,1)

y = np.array(y)

y = y.reshape(-1,1)

#再次查看当前x、y及维度:2维

print(type(x),x.shape)

print(x)

print(type(y),y.shape)

print(y)

此处要将x转换成2维的,也就是转换成矩阵形式,其实y可以不用转换(这里目前还是有点小疑问,不过根据后面的实操得出的结论是这样)。另外关于reshape的用法参考 https://blog.youkuaiyun.com/u010916338/article/details/84066369 和 https://www.zhihu.com/question/52684594 。

#使用fit构建线性回归模型

lr_model.fit(x,y)

构建模型很简单,就这一个fit函数,传入x和y的坐标集,它自己就能拟合得到一个线性模型。

2.5.7使用建立的模型进行预测

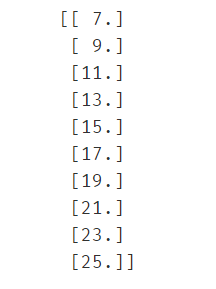

#使用构建的模型预测x对应的y(应该为完美预测)

y_predict = lr_model.predict(x)

print(y_predict)

传入原始数据中的x去进行预测,由于这个数据是完美数据,模型也是完美的,因此得到的预测值肯定也是完美的(即预测点就在直线上)。但在平时处理中,数据不是完美的,所以主要是看评价模型的指标,大多数情况直接看预测结果是没意义的。

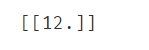

#使用构建的模型预测x=3.5时y的值

y_predict2 = lr_model.predict([[3.5]])

print(y_predict2)

当然这个也是完美预测。。。

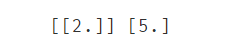

2.5.8得出线性模型y=ax+b的两个重点参数a和b

#根据模型得出参数a和b并显示出来

a = lr_model.coef_

b = lr_model.intercept_

print(a,b)

使用这 coef_ 和 intercept_ 即可得到参数a和b,那这得到的对不对呢?看看原始数据。

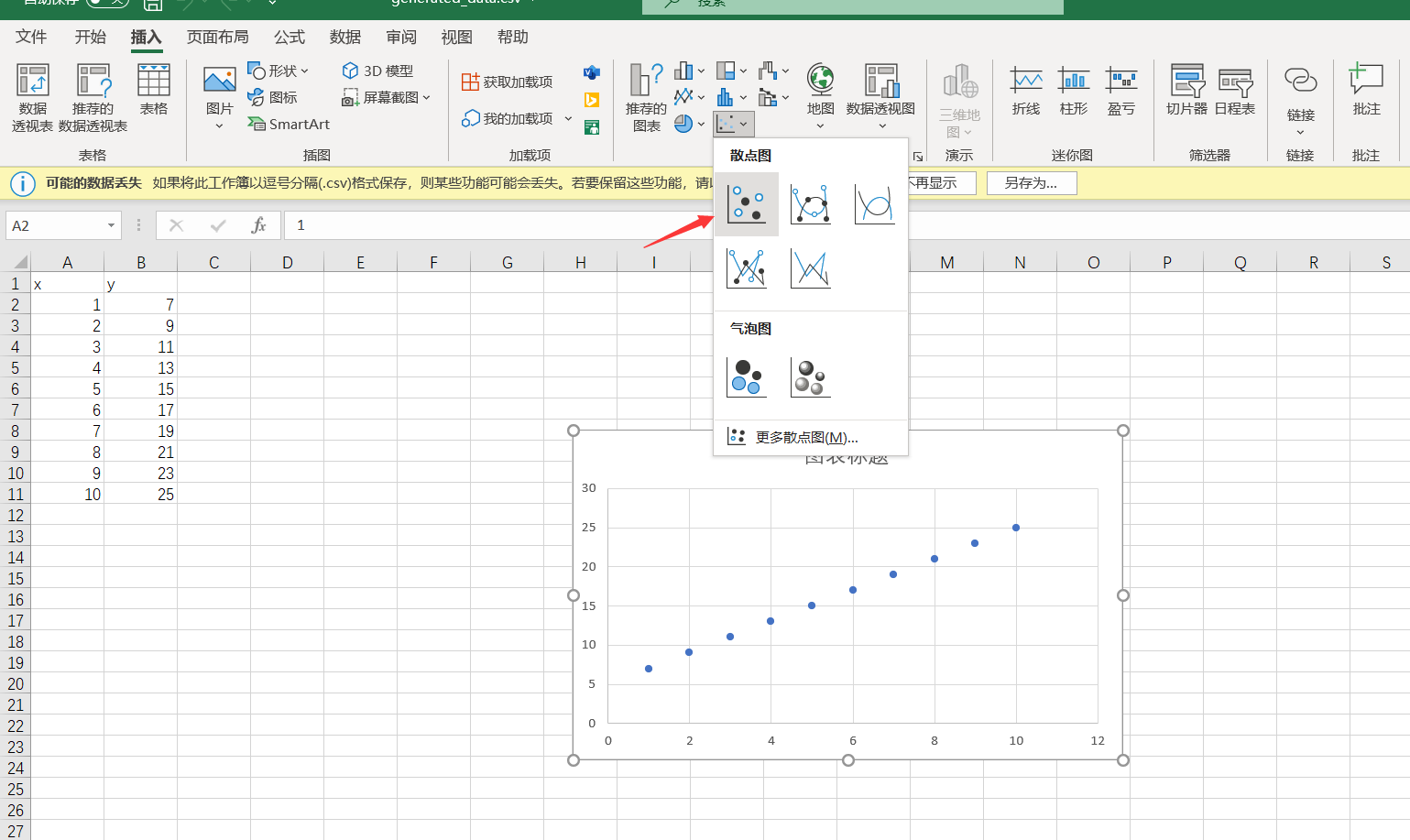

选中所有的x和y(不包括这两个字母)点插入中的散点图。

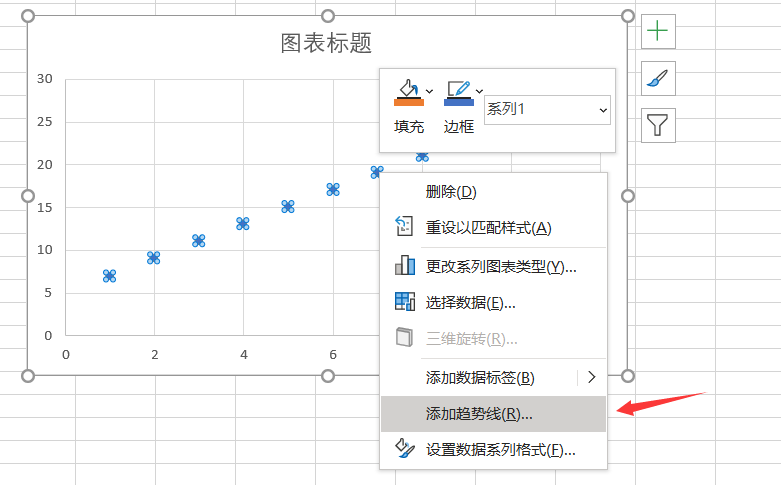

右键其中一个散点,选择趋势线。

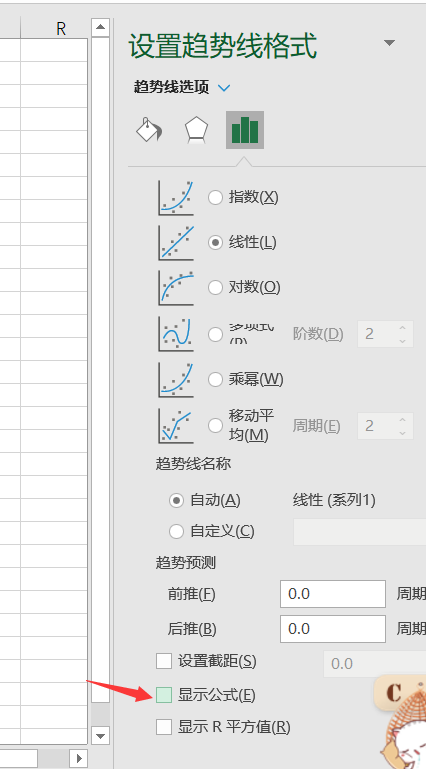

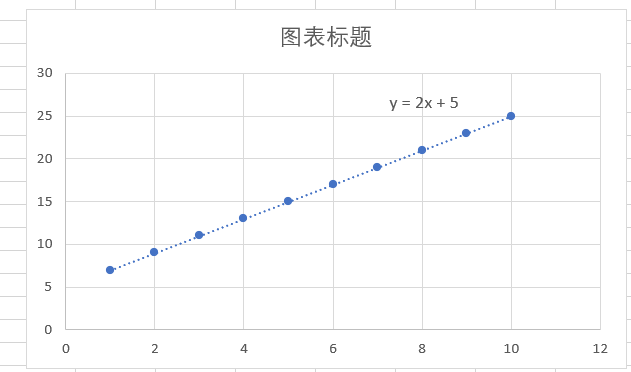

在下面勾选显示公式,可以看到公式为y=2x+5,而上面的参数a、b就是2和5,这就证明上面求得的参数是正确的。

2.5.9评价模型

评价指标的3个常用方式MSE、r2分数、画y和y_predict的图,都记住吧。

from sklearn.metrics import r2_score,mean_squared_error

#评价指标:均方差MSE和R2分数

MSE = mean_squared_error(y,y_predict)

R2 = r2_score(y,y_predict)

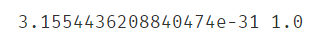

print(MSE,R2)

#评价指标:画图

plt.figure()

plt.plot(y,y_predict)

plt.show()

2.6多因子线性回归实战

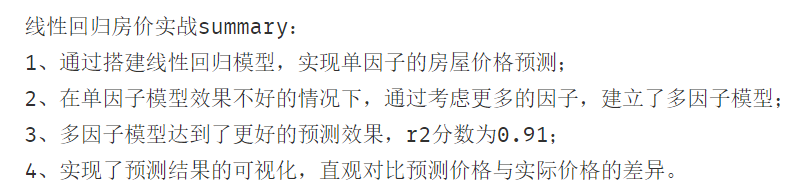

线性回归预测房价

任务: 基于usa_housing_price.csv数据,建立线性回归模型,预测合理房价:

1、以面积为输入变量,建立单因子模型,评估模型表现,可视化线性回归预测结果

2、以income、house age、numbers of rooms、population、area为输入变量,建立多因子模型,评估模型表现

3、预测Income=65000, House Age=5, Number of Rooms=5, Population=30000,size=200的合理房价 X_test = [65000,5,5,30000,200]

与单因子线性回归类似,只是输入换成了多因子,步骤如下:

- 导入数据

- 展示数据

- 以面积为输入变量建立单因子模型

- 使用sklearn构建线性模型

- 使用模型预测房价

- 评估模型

- 画图评估

- 建立多因子模型

- 拟合线性模型

- 预测新数据

- 评估模型

- 画图评估

- 预测Income=65000, House Age=5, Number of Rooms=5, Population=30000,size=200的合理房价 X_test = [65000,5,5,30000,200]

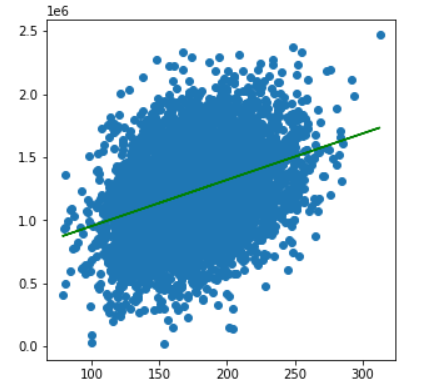

2.6.1导入数据

#导入数据

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

import pandas as pd

data = pd.read_csv("usa_housing_price.csv")

data.head()

2.6.2展示数据

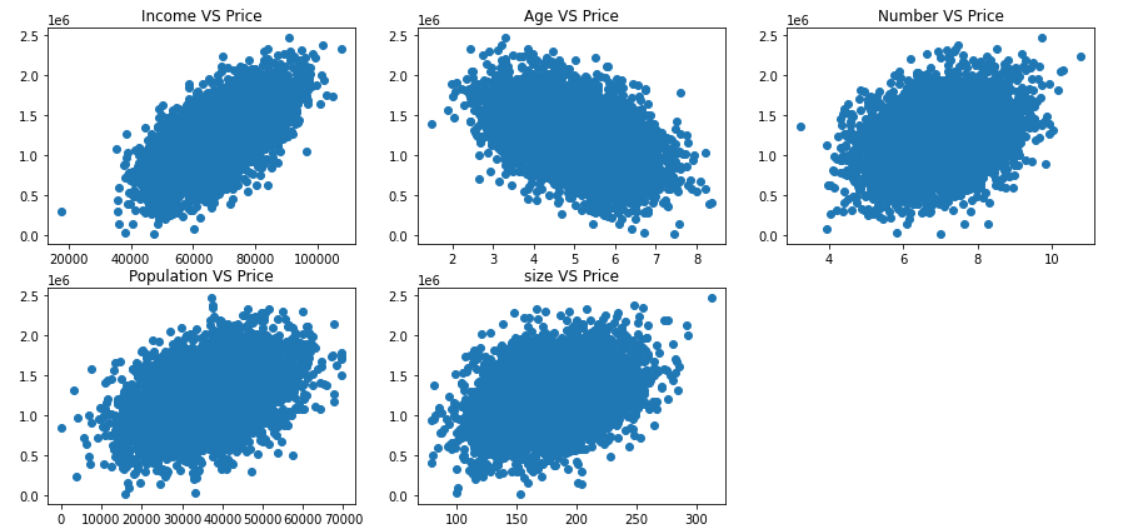

#展示一下数据

fig = plt.figure(figsize=(15,7))

fig1 = plt.subplot(231)

plt.scatter(data.loc[:,'Avg. Area Income'],data.loc[:,'Price'])

plt.title('Income VS Price')

fig2 = plt.subplot(232)

plt.scatter(data.loc[:,'Avg. Area House Age'],data.loc[:,'Price'])

plt.title('Age VS Price')

fig3 = plt.subplot(233)

plt.scatter(data.loc[:,'Avg. Area Number of Rooms'],data.loc[:,'Price'])

plt.title('Number VS Price')

fig4 = plt.subplot(234)

plt.scatter(data.loc[:,'Area Population'],data.loc[:,'Price'])

plt.title('Population VS Price')

fig5 = plt.subplot(235)

plt.scatter(data.loc[:,'size'],data.loc[:,'Price'])

plt.title('size VS Price')

plt.show()

2.6.3以面积为输入变量建立单因子模型

#以面积为输入变量建立单因子模型

#获取X和y

X = data.loc[:,'size']

y = data.loc[:,'Price']

X = np.array(X).reshape(-1,1)

2.6.4使用sklearn构建线性模型

#使用sklearn构建线性模型

from sklearn import linear_model as lm

lr1 = lm.LinearRegression()

lr1.fit(X,y)

2.6.5使用模型预测房价

#使用模型预测房价

y_predict1 = lr1.predict(X)

print(y_predict1)

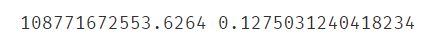

2.6.6评估模型

#评估模型

from sklearn.metrics import mean_squared_error,r2_score

MSE1 = mean_squared_error(y,y_predict1)

R2_score1 = r2_score(y,y_predict1)

print(MSE1,R2_score1)

2.6.7画图评估

#画图评估

fig6 = plt.figure(figsize=(5,5))

plt.scatter(X,y)

plt.plot(X,y_predict1,'g')

plt.show()

2.6.8建立多因子模型

#建立多因子模型

#定义X_muti和y

X_muti = data.drop('Price',axis=1)

y = data.loc[:,'Price']

X_muti.head()

#y.head()

2.6.9拟合线性模型

#拟合线性模型

from sklearn import linear_model as lm

lr_muti = lm.LinearRegression()

lr_muti.fit(X_muti,y)

2.6.10预测新数据

#预测新数据

lr_muti_predict = lr_muti.predict(X_muti)

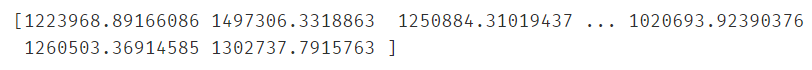

print(lr_muti_predict)

2.6.11评估模型

#评估模型

from sklearn.metrics import r2_score,mean_squared_error

lr_muti_r2_score = r2_score(y,lr_muti_predict)

lr_muti_mse = mean_squared_error(y,lr_muti_predict)

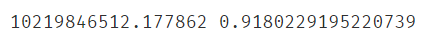

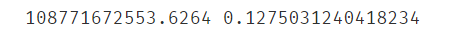

print(lr_muti_mse,lr_muti_r2_score)

#与之前的单因子模型相比,r2分数好的多(比单子更接近1),mse小了10倍,显然该案例多因子模型更好一点

print(MSE1,R2_score1)

2.6.12画图评估

#画图评估模型

from matplotlib import pyplot as plt

fig7 = plt.figure(figsize=(8,5))

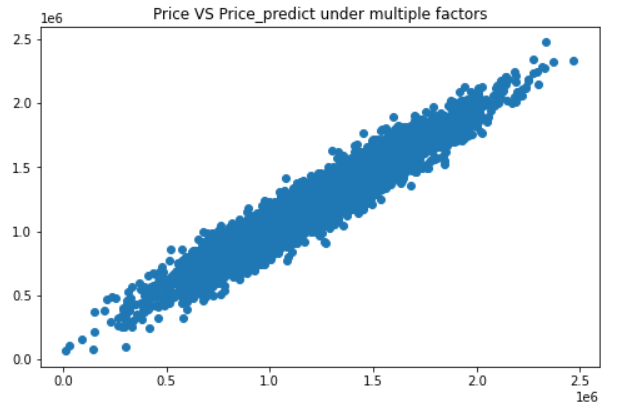

plt.scatter(y,lr_muti_predict)

plt.title("Price VS Price_predict under multiple factors")

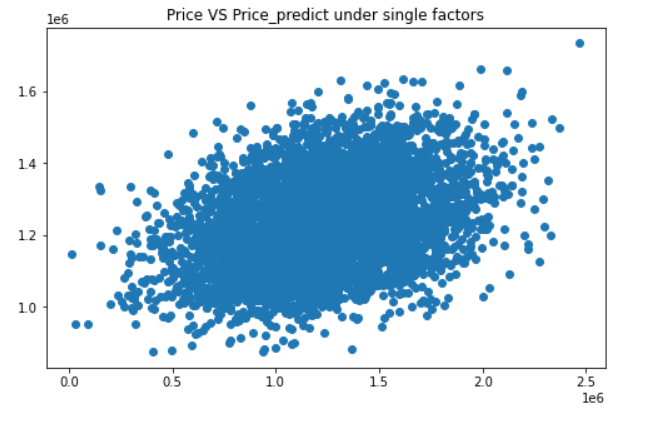

plt.show()#从图上看,预测值和实际值的重合部分比较多,效果不错

#与单因子的对比一下

fig8 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.scatter(y,y_predict1)

plt.title("Price VS Price_predict under single factors")

plt.show()#oh my god 效果简直好太多了!

2.6.13预测给定参数下的合理房价

#预测Income=65000, House Age=5, Number of Rooms=5, Population=30000,size=200的合理房价 X_test = [65000,5,5,30000,200]

import numpy as np

X_muti2 = [65000,5,5,30000,200]

#将向量转为二维矩阵以便能作为参数传入predict函数

X_muti2 = np.array(X_muti2).reshape(1,-1)

print(X_muti2)

lr_muti_predict2 = lr_muti.predict(X_muti2)

print(lr_muti_predict2)

第三章 机器学习之逻辑回归

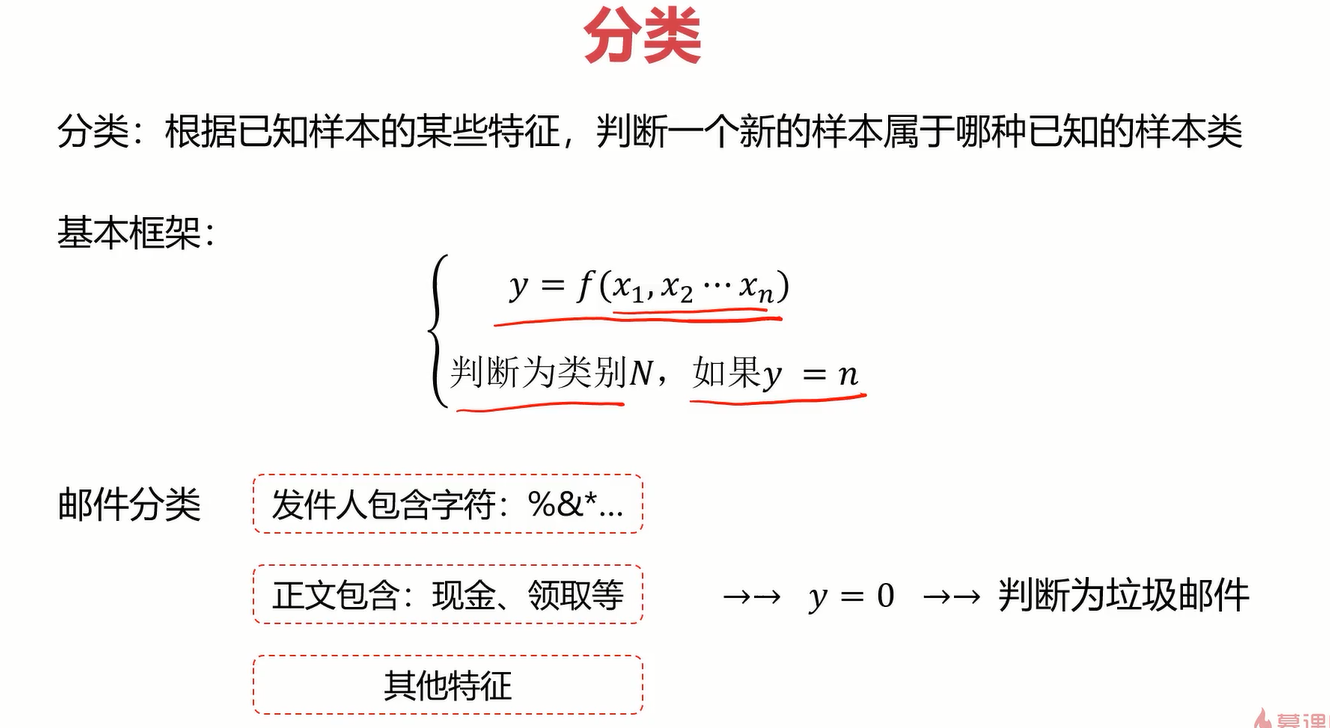

1.分类问题介绍

线性回归主要是解决一个回归问题的,而逻辑回归则是解决分类问题的。至于为什么逻辑回归有“逻辑”二字但却是解决分类问题的,我的理解是分类也是一种特殊的回归。有兴趣自行百度。

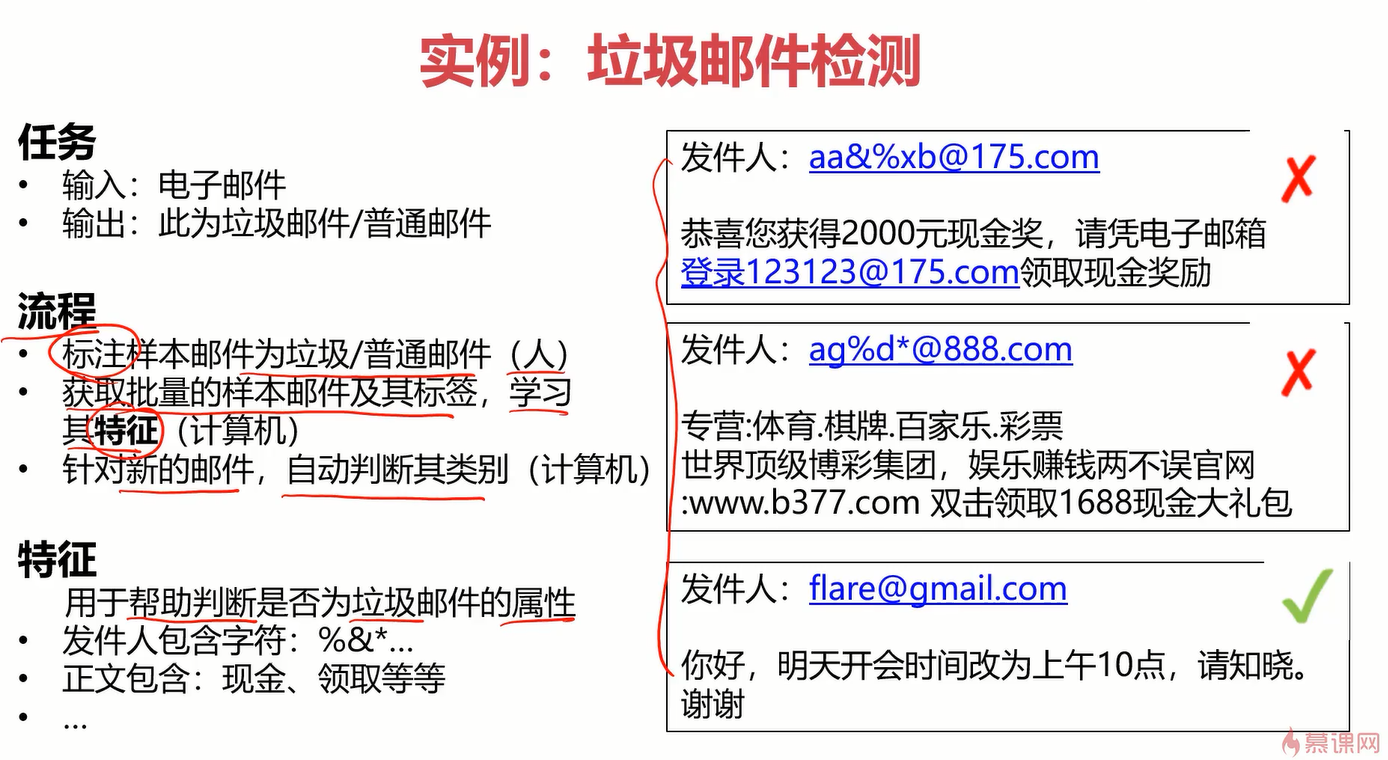

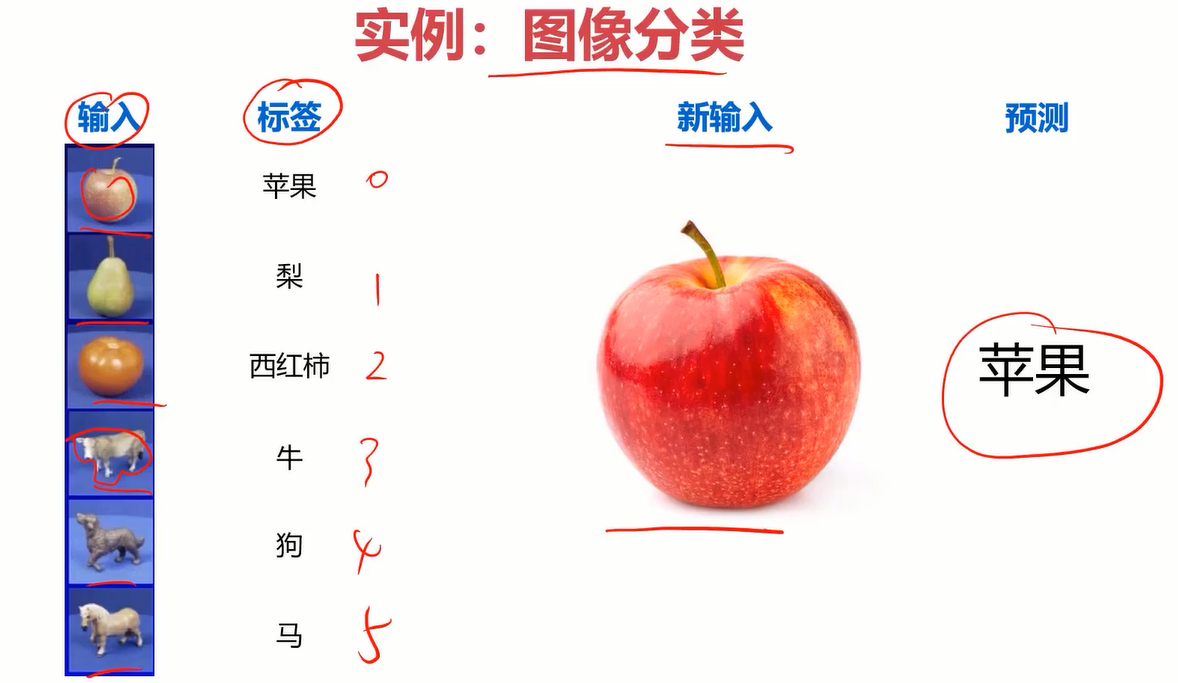

来看下分类问题的实例:

定义

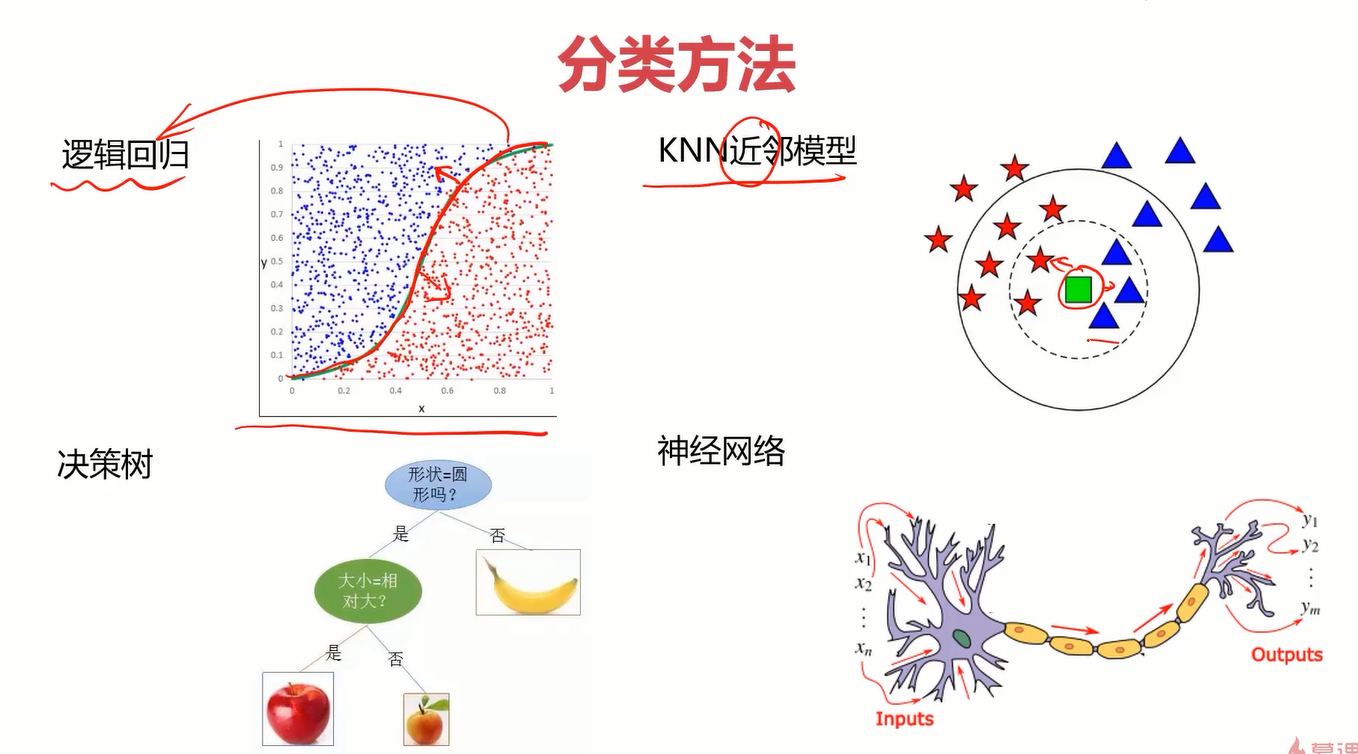

分类的方法

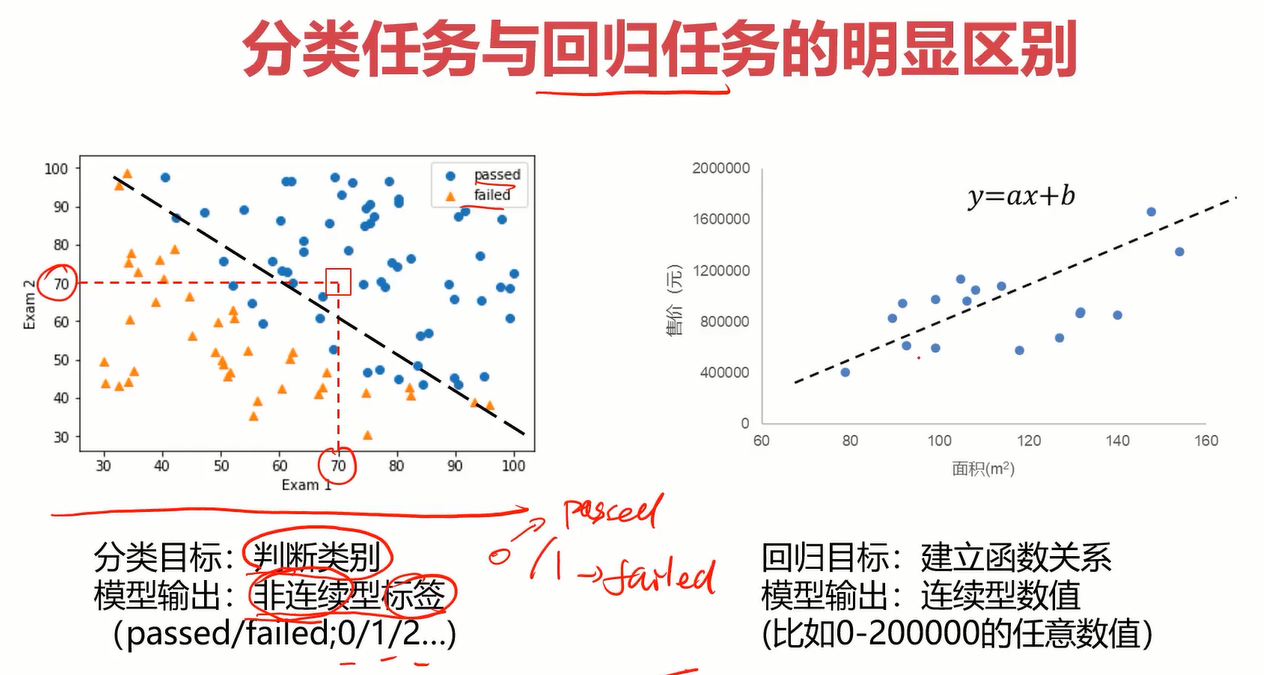

分类任务与回归任务的明显区别

2.逻辑回归讲解

2.1分类任务

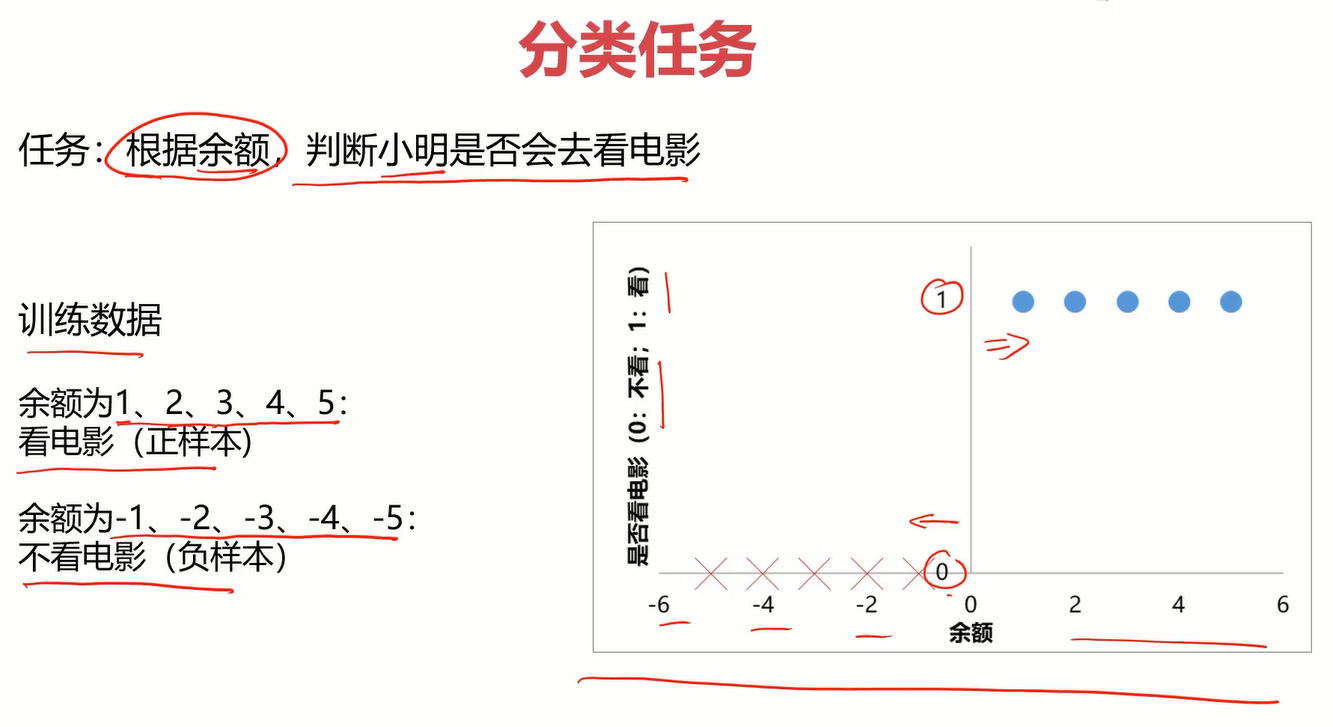

我们现在已经知道了逻辑回归是处理分类任务的,那什么是分类也很容易理解,有如下案例

如何让机器理解这个任务呢?这就要先看一下分类任务的框架是怎样的。

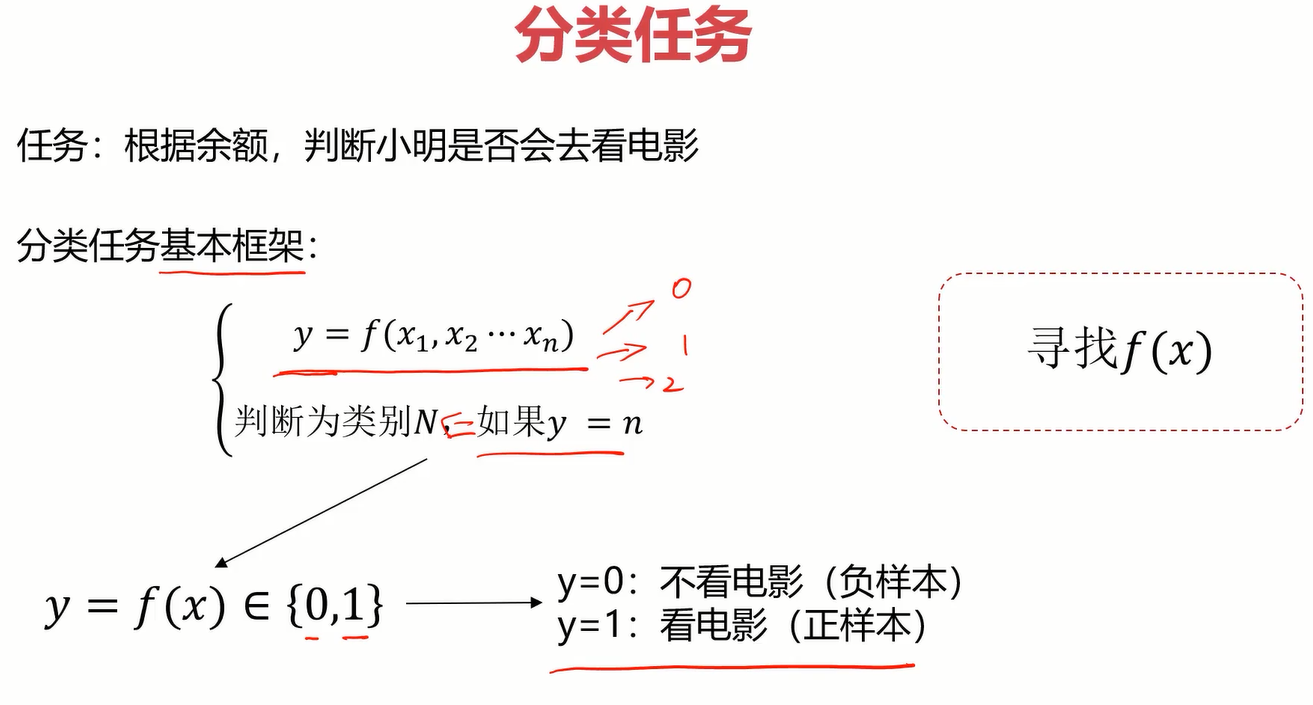

分为两步,第一步是先求解一个最终的结果,就是下图中的y=f(x1,x2,xn),第二步就是根据该结果来判别类别。

在这个看电影案例中,第一步就是y=f(x)∈{0,1} (0表示不看电影,1表示看电影),第二步就是根据f(x)的值判断类别。显然,关键在于找出f(x)。

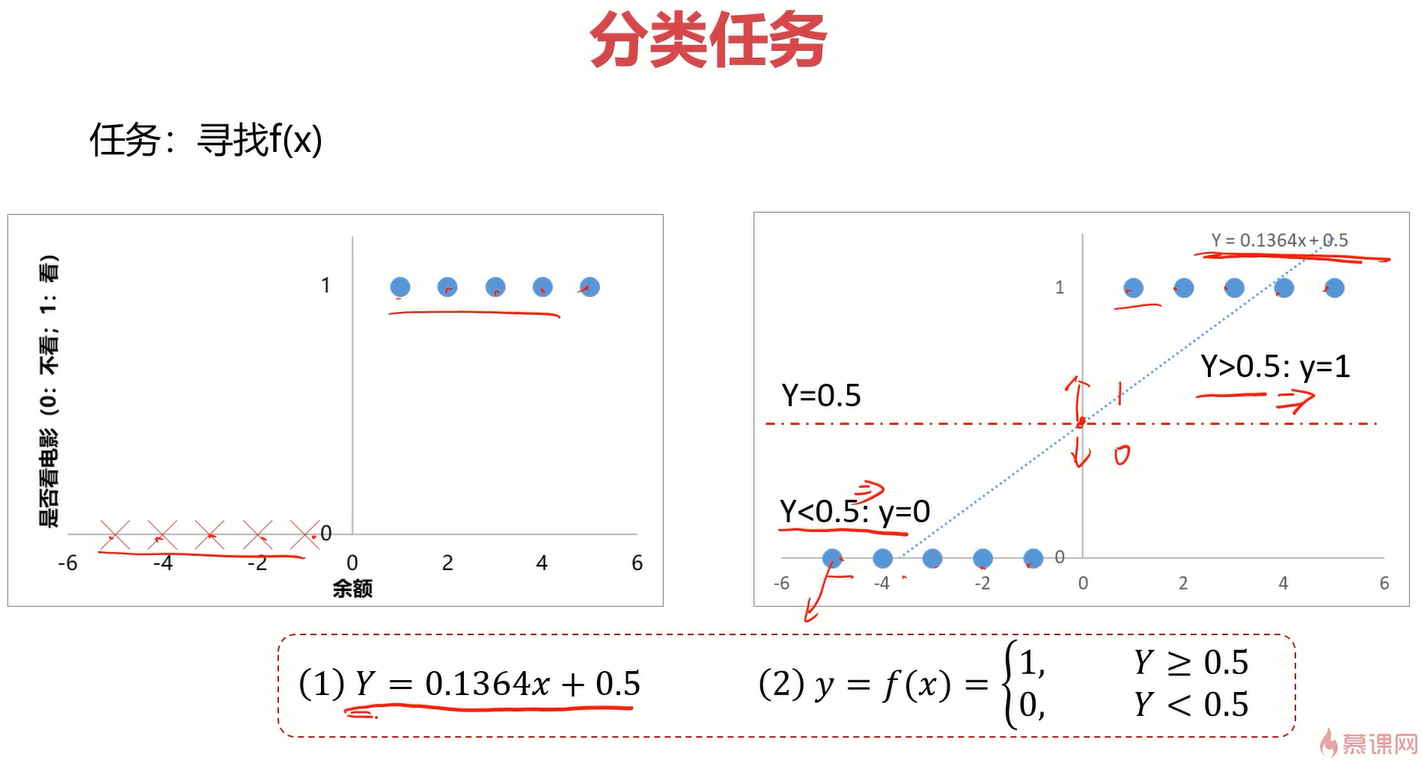

为了找出f(x),可以先使用简单地线性模型看一下点的分布情况,如下图。

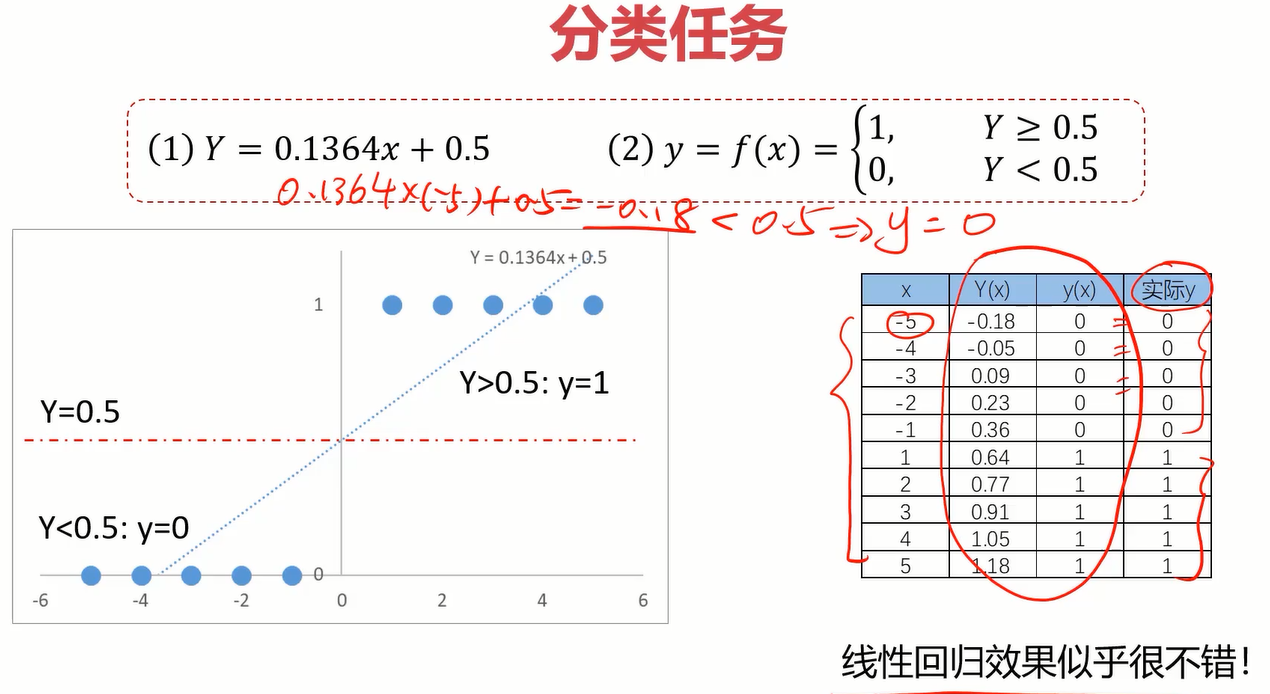

可以得出分布函数y=0.1364x+0.5,那基于这个分布函数很容易就能得出看电影的情况,当y>=0.5时,去看电影,否则不去。

来看一下在此情况下的预测准确率,貌似非常不错。

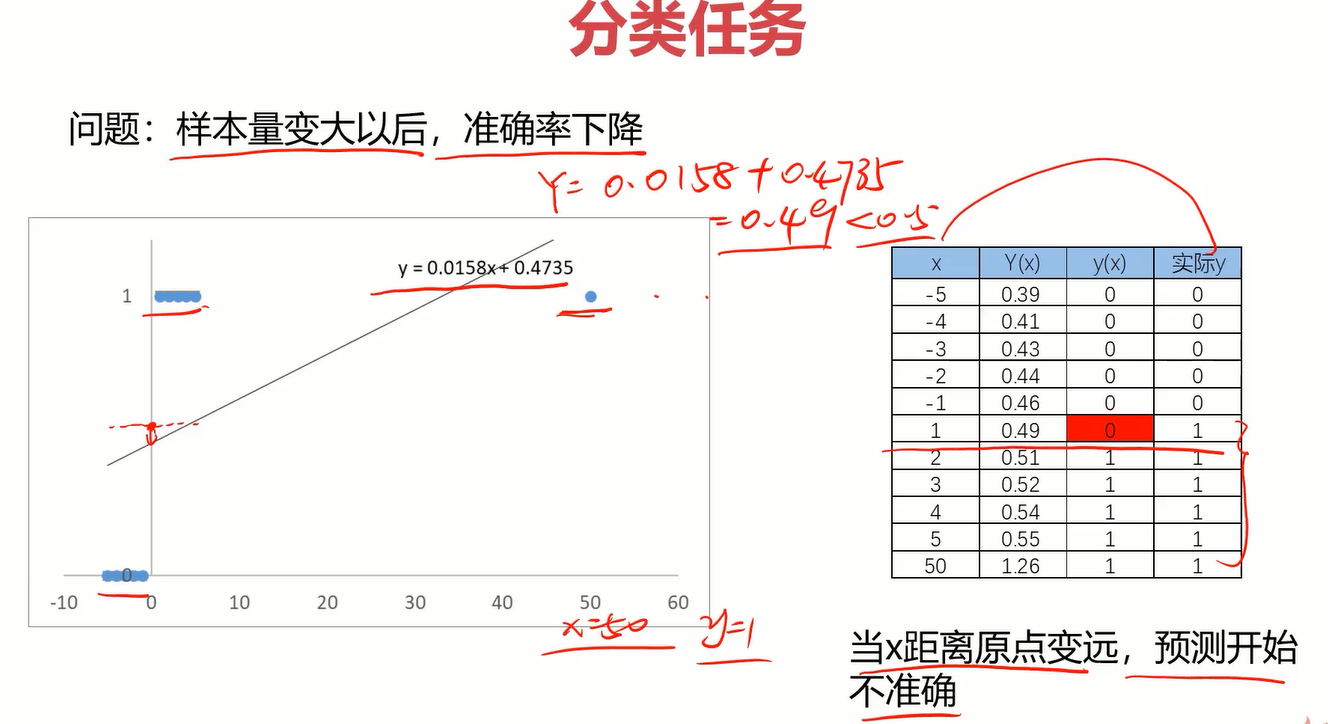

但其实它有很大的局限性,它不够灵活,当样本量变大以后,准确率可能会下降的很快。比如下面案例中由于一个样本点向右偏离了很多,导致线性回归函数整体偏移了很多,这显然很呆。这时逻辑回归就派上用场了。

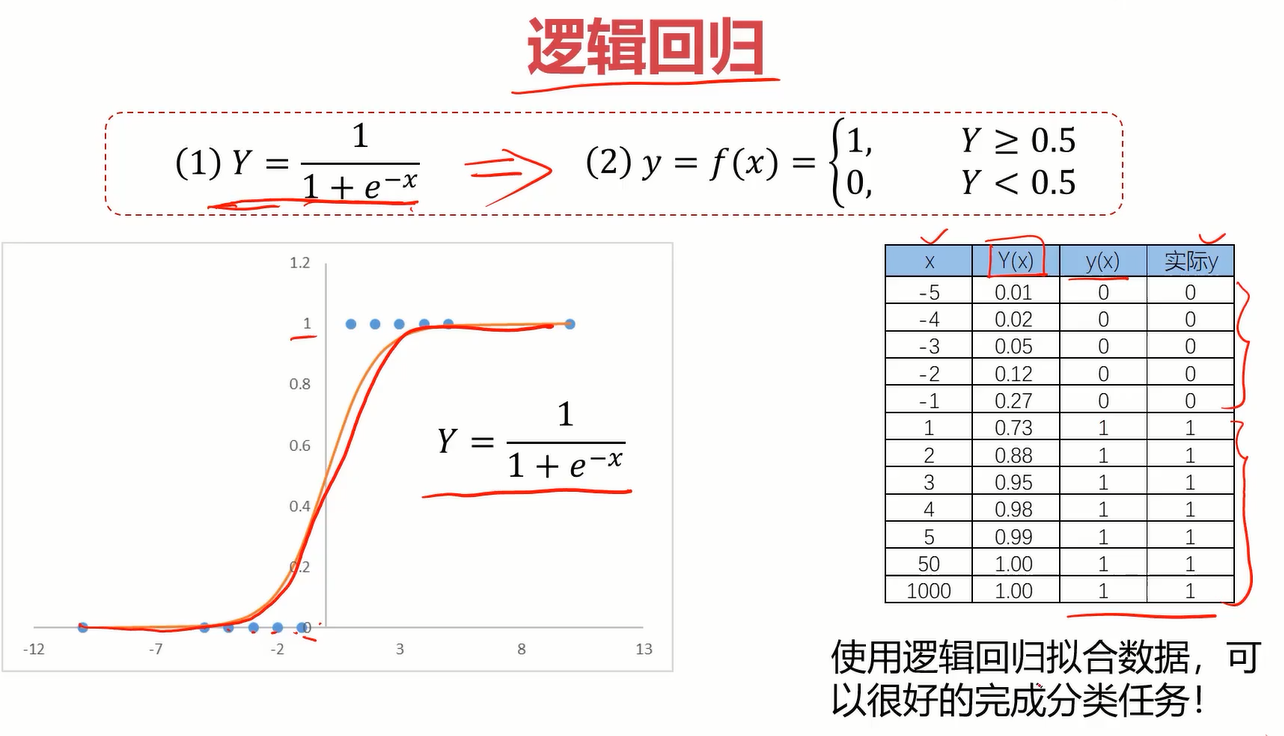

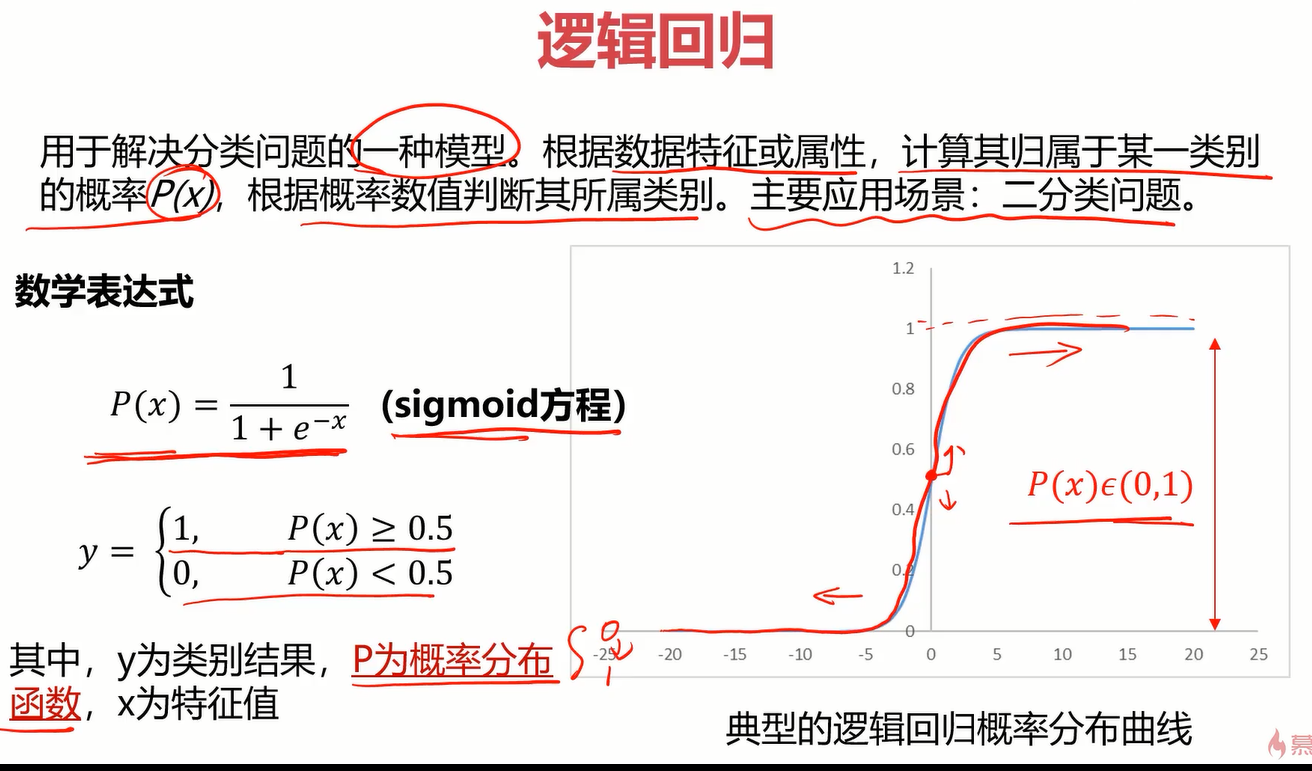

2.2逻辑回归的分布函数

相比线性回归,逻辑回归主要的不同在于分布函数,逻辑回归的分布函数为 y=1/(1+e^(-x)) ,也叫sigmoid函数,分布函数如下。

定义

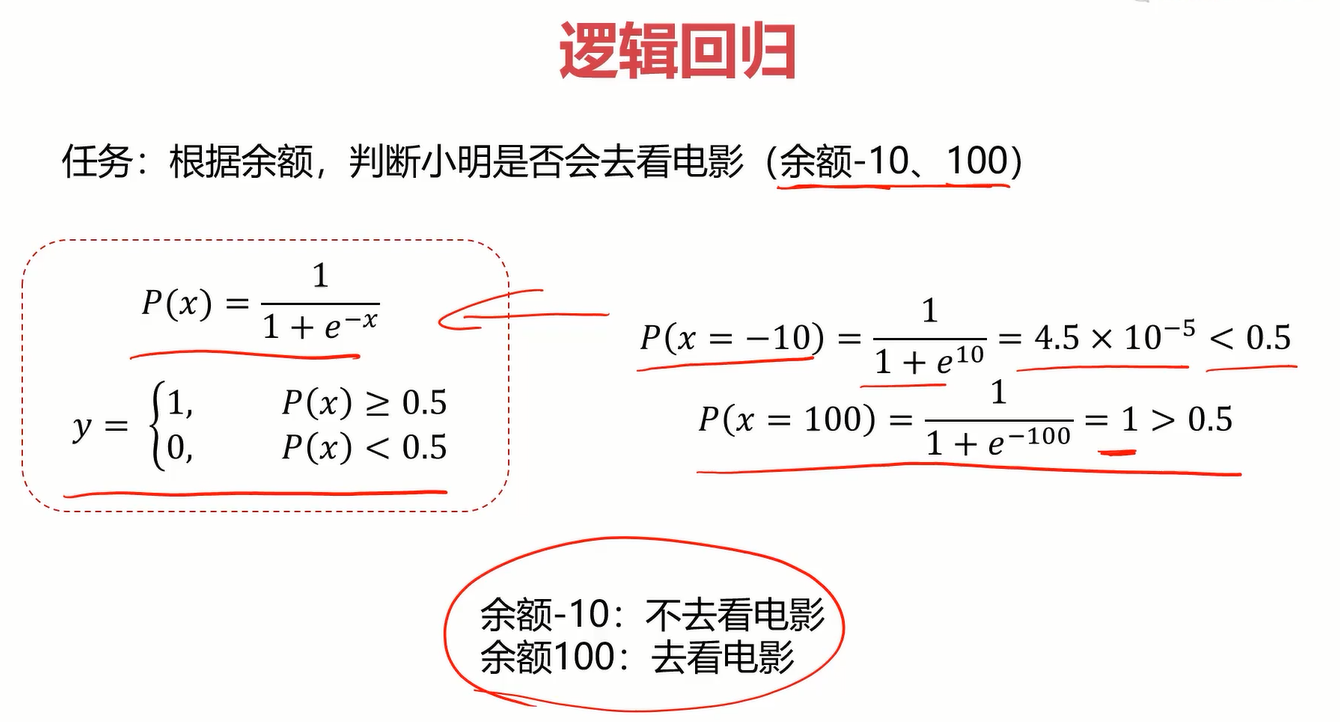

那将逻辑回归应用于看电影的案例就是如下答案

2.3多维度下的分类任务

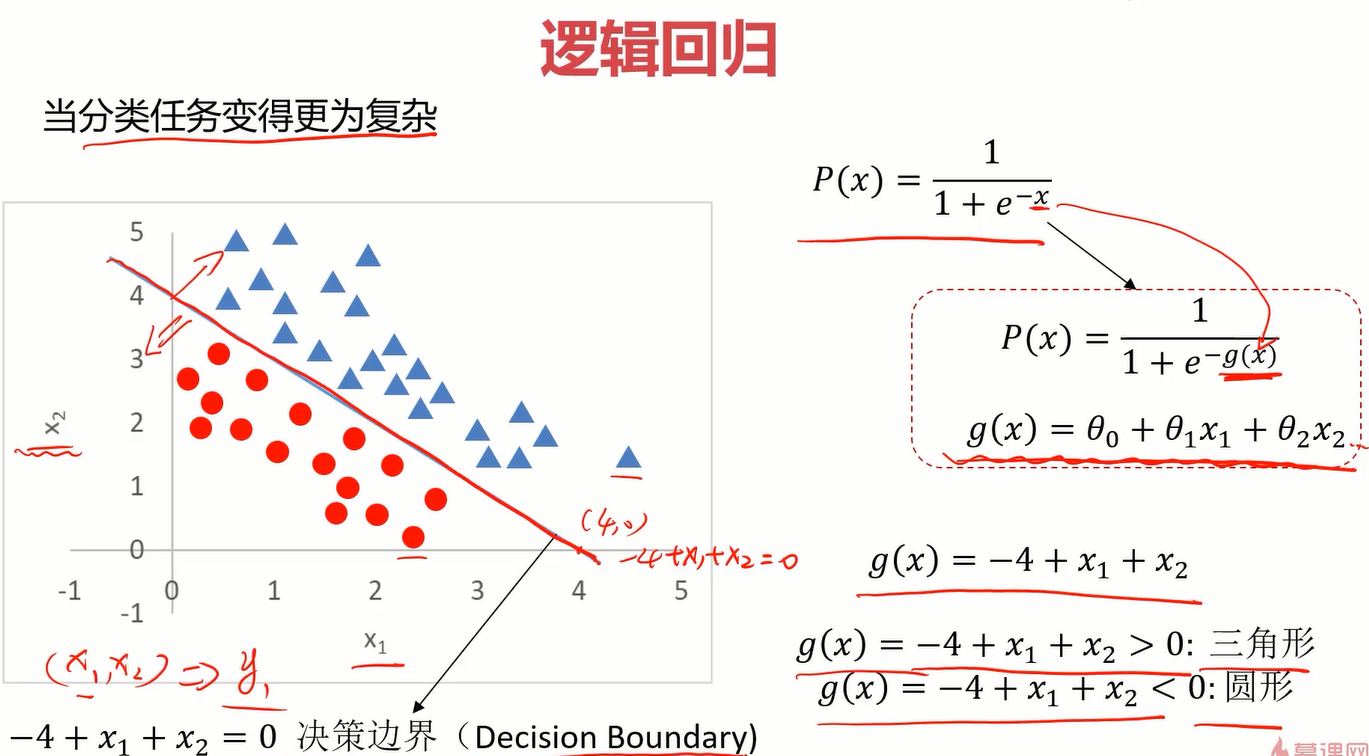

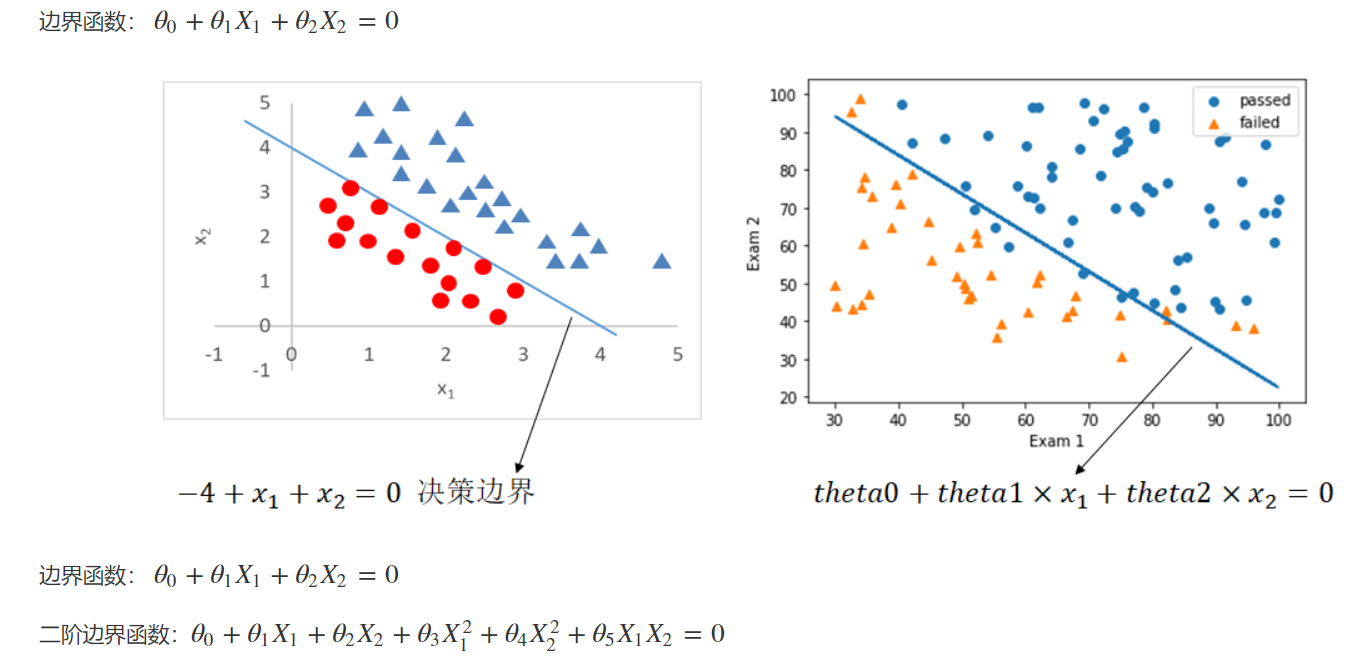

当有高维个影响因素时,只需将sigmoid函数进行适当的替换即可。比如当影响结果的因素为二维(x1,x2)时,可以把sigmoid函数中的x替换成下图右侧的g(x),至于更高维度的,同样也是替换,只是g(x)也会更高维。

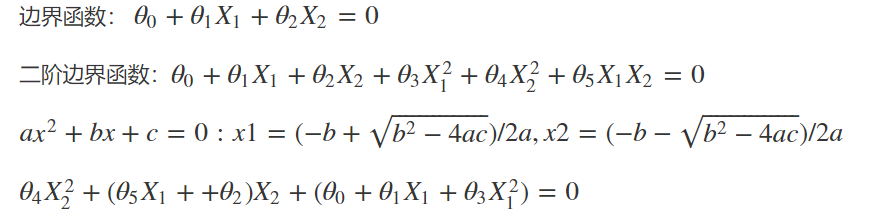

而这个g(x)就被称为决策边界,我们解决分类任务最重要的就是找到它。

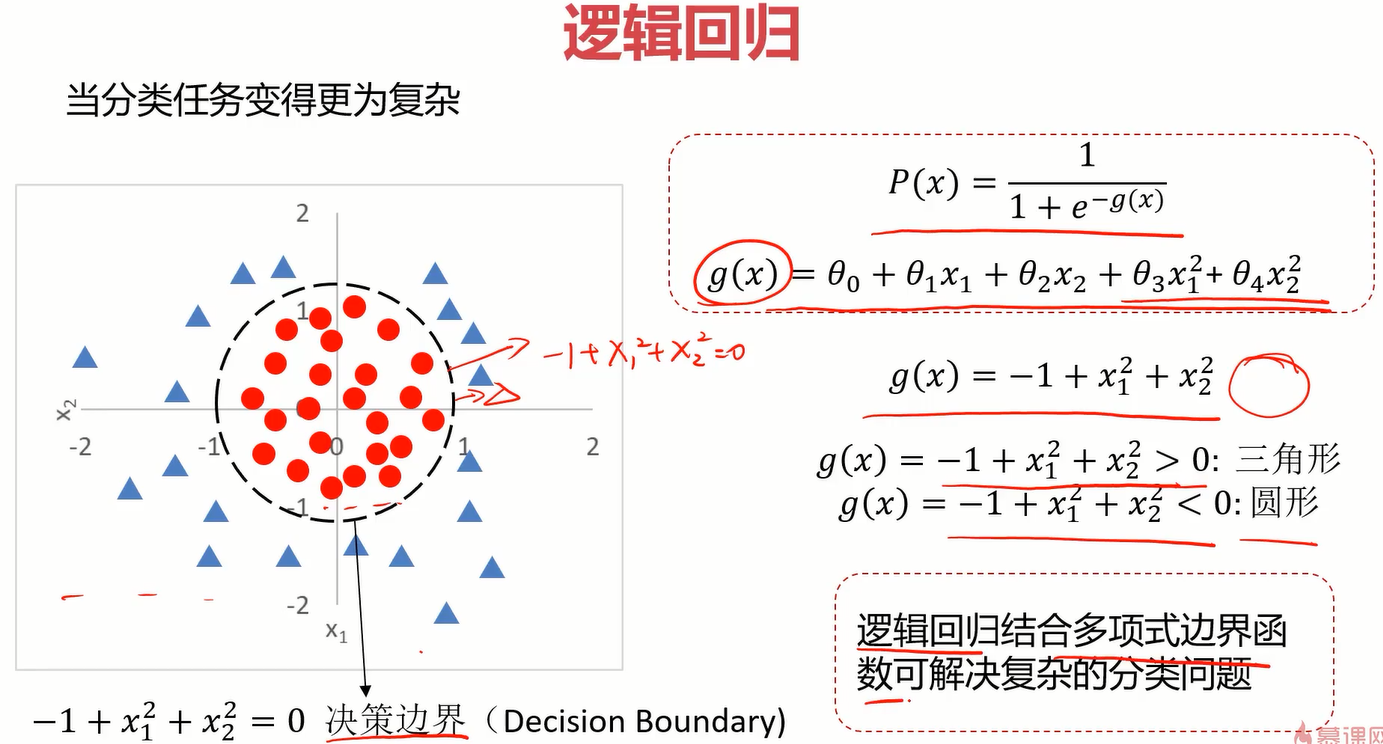

同样地,找到下面这个决策边界也就是找到g(x),当g(x)中包含二次项时,也意味着他是曲线,灵活度更高,可以看出它在下面的分类问题中作用非常好。

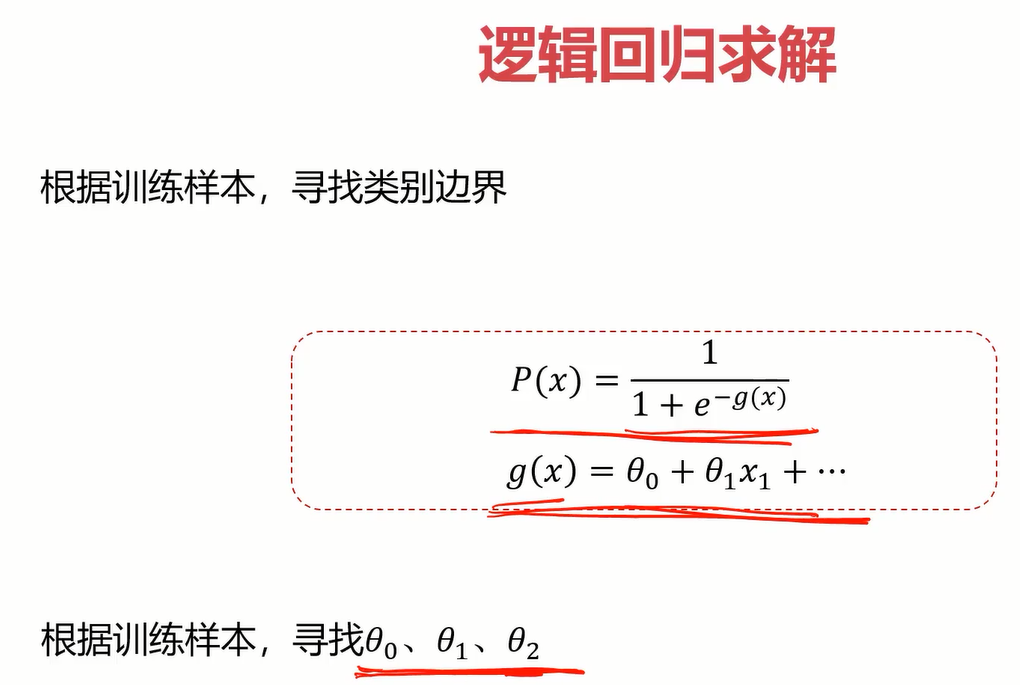

3.逻辑回归求解

这里sigmoid函数是固定的,关键是求解g(x),也就是决策边界。而得到g(x)的关键又是得到它的参数,在后面的实战中会使用sklearn得到这几个参数。

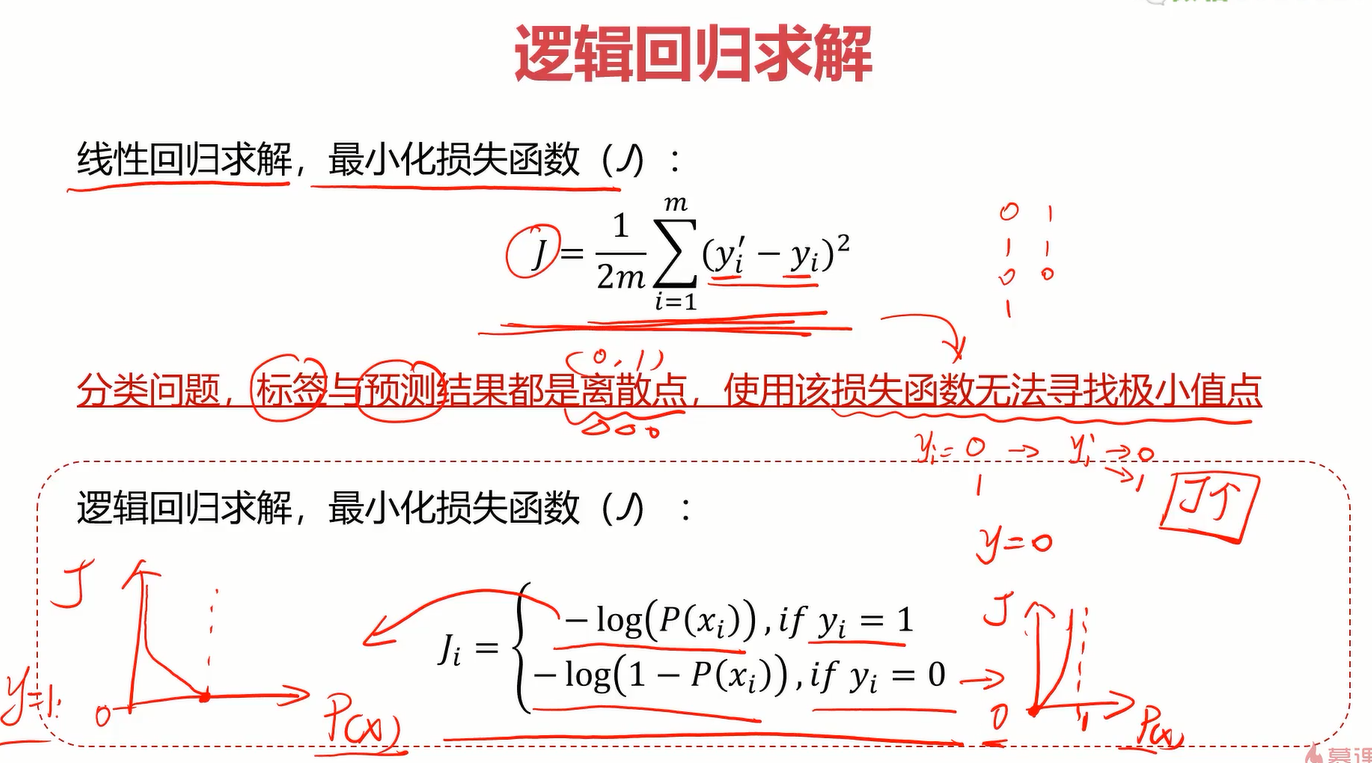

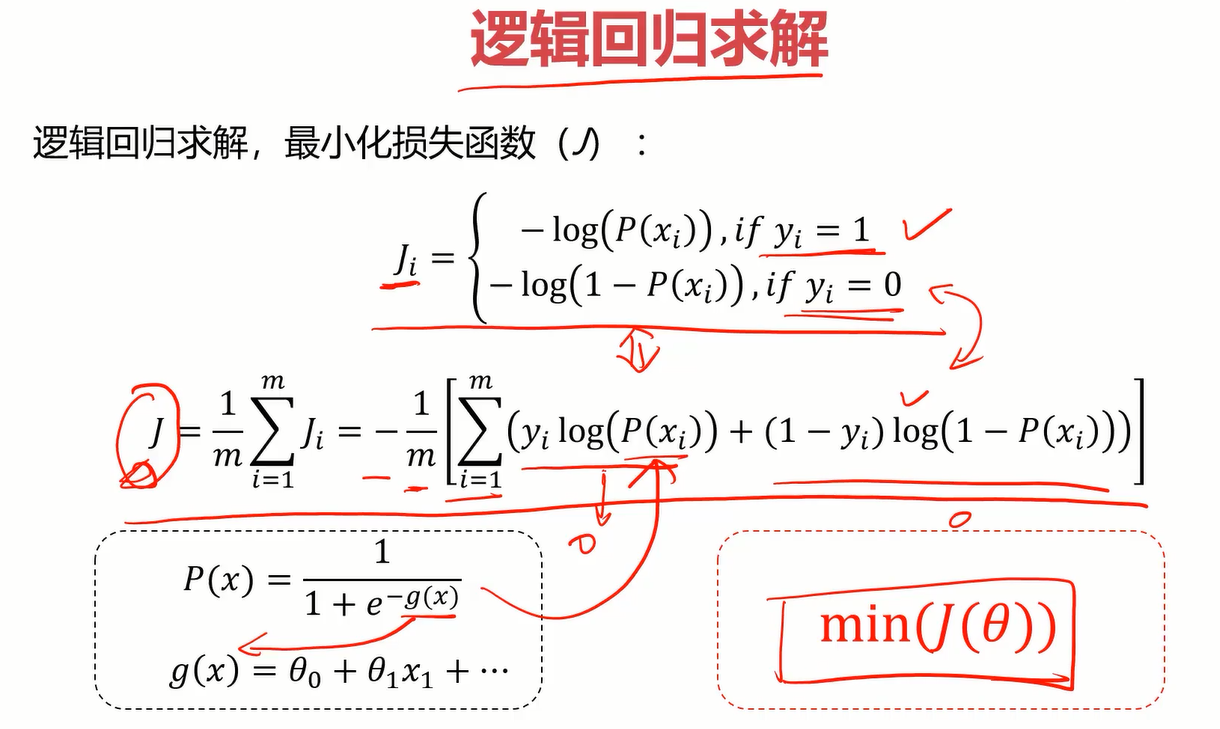

对于逻辑回归,它的损失函数不同于线性回归的,因为它的点是离散型的,因此使用下面的损失函数。感兴趣的可以百度查查相关知识。

逻辑回归的损失函数可以合并为一个式子,如下图。有了损失函数的式子,最后求解逻辑回归的问题就转化成了求最小的损失函数了,使用梯度下降法即可。

4.实战准备

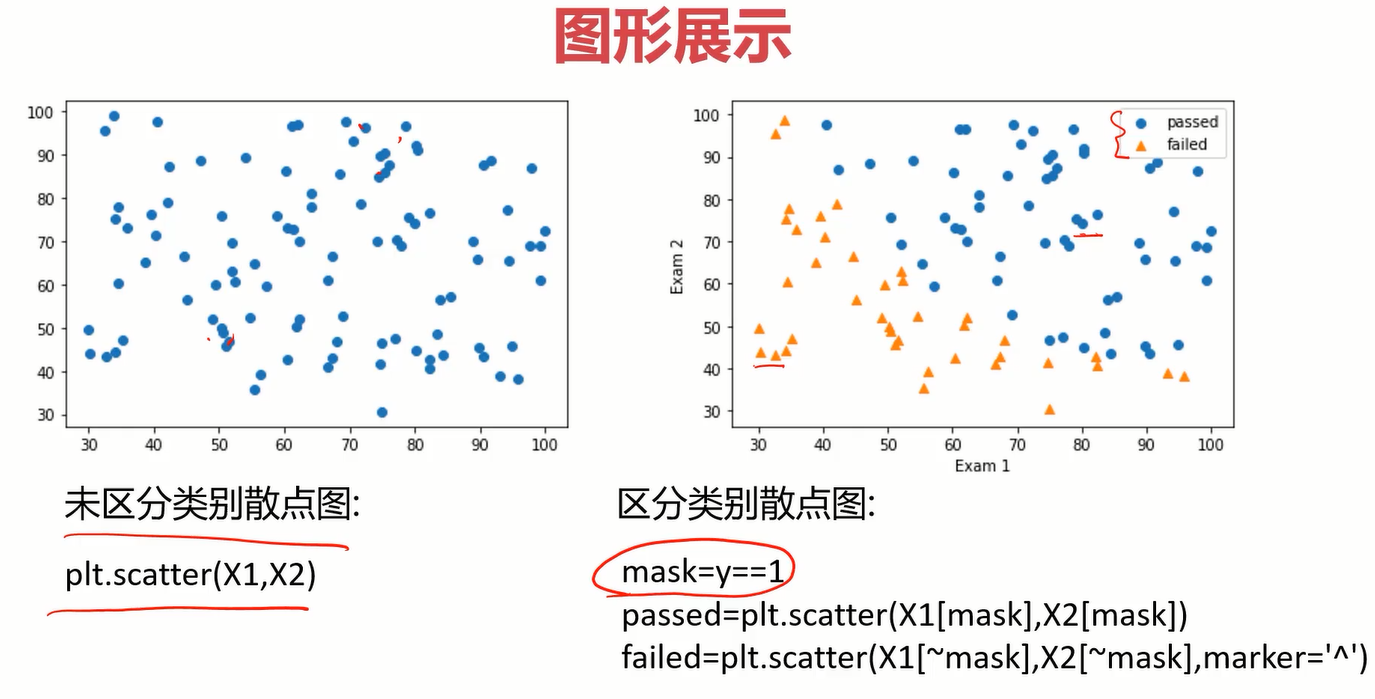

使用matplotlib画分类点时,要使用mask进行标记,当mask为true时是一个类别,为false又是一个不同的类别,然后在画点的时候把不同类别的点后用mask标记一下即可。

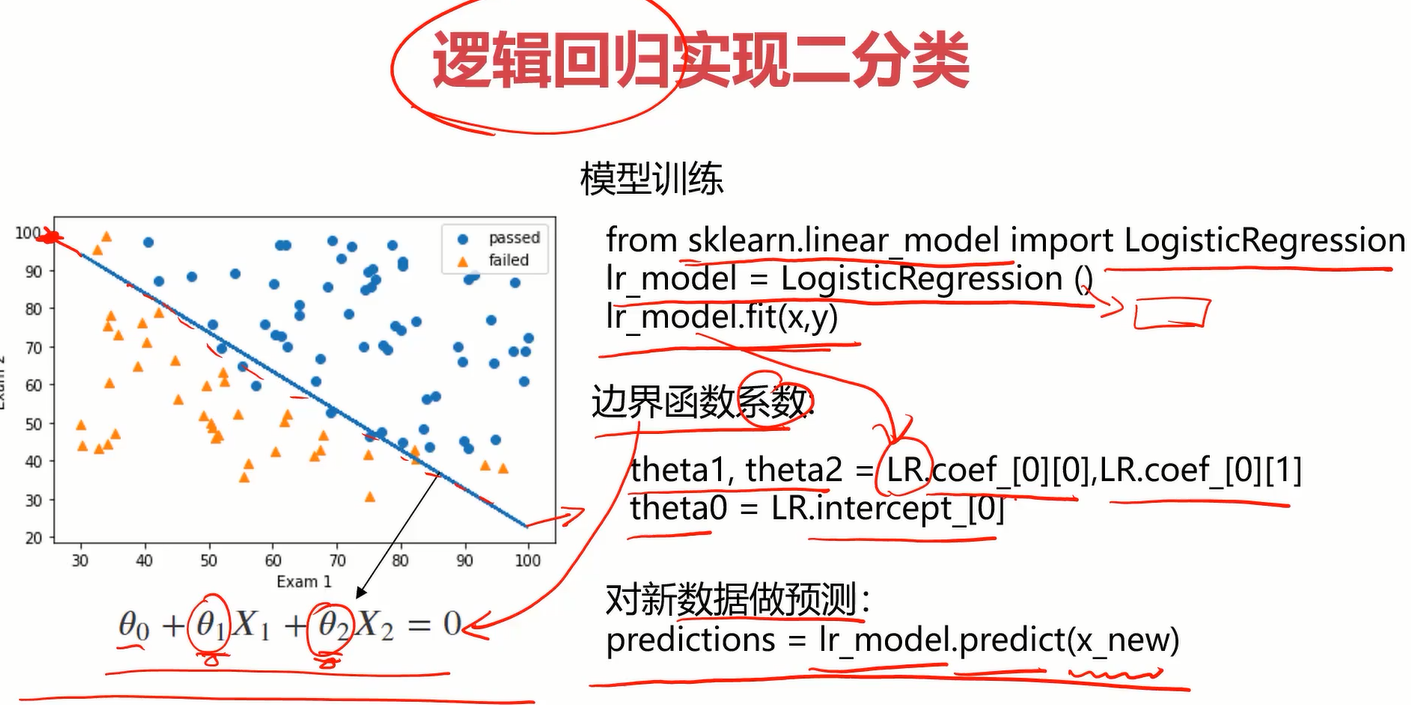

使用逻辑回归实现二分类与线性回归那块类似

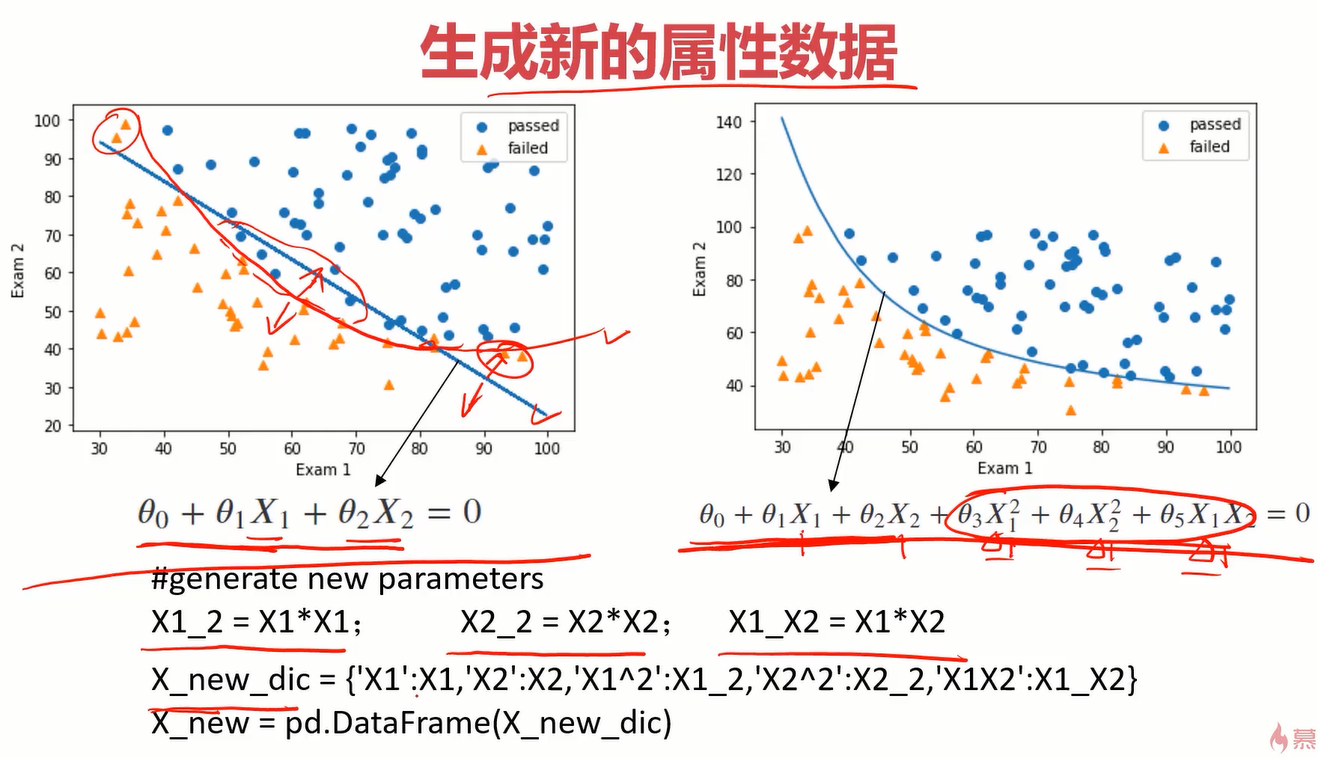

下面还要了解一下得到参数theta0、theta1、theta2(一阶线性)的过程,这就是决策边界的那三个参数。如果决策边界为曲线时,那应该引入平方项,并重新构建一个字典。

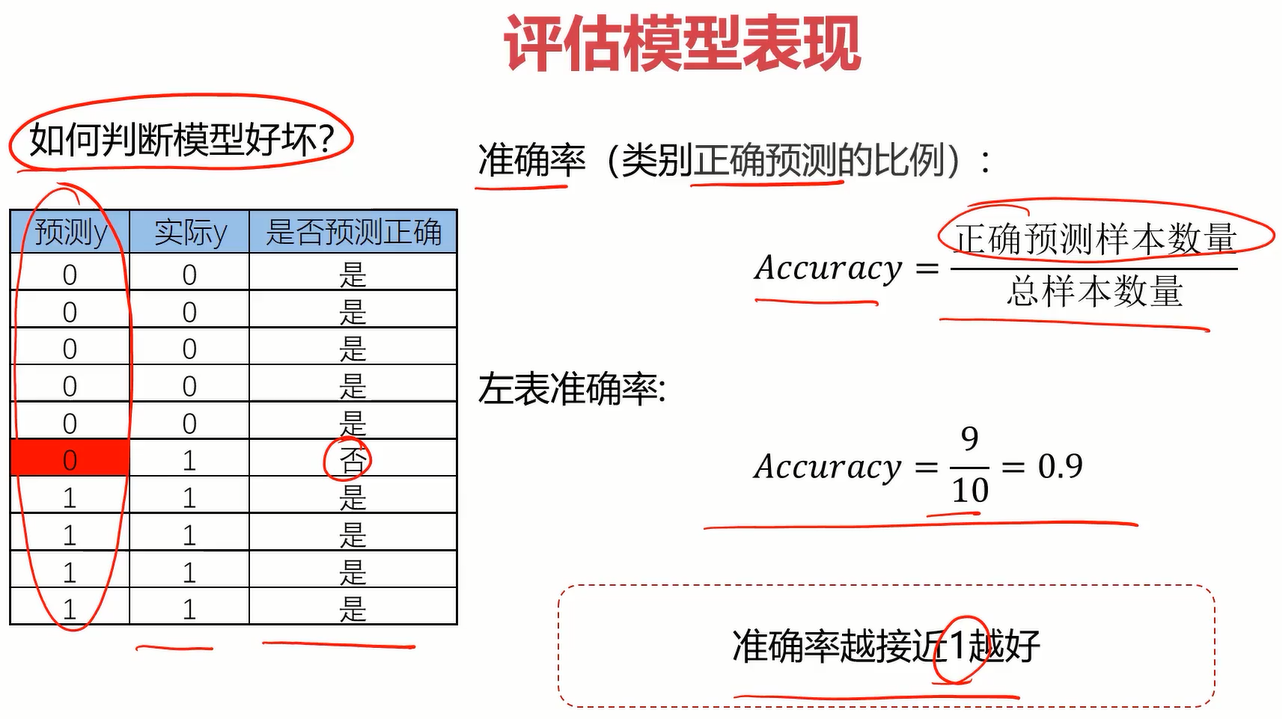

模型评估方面引入准确率,比较简单。

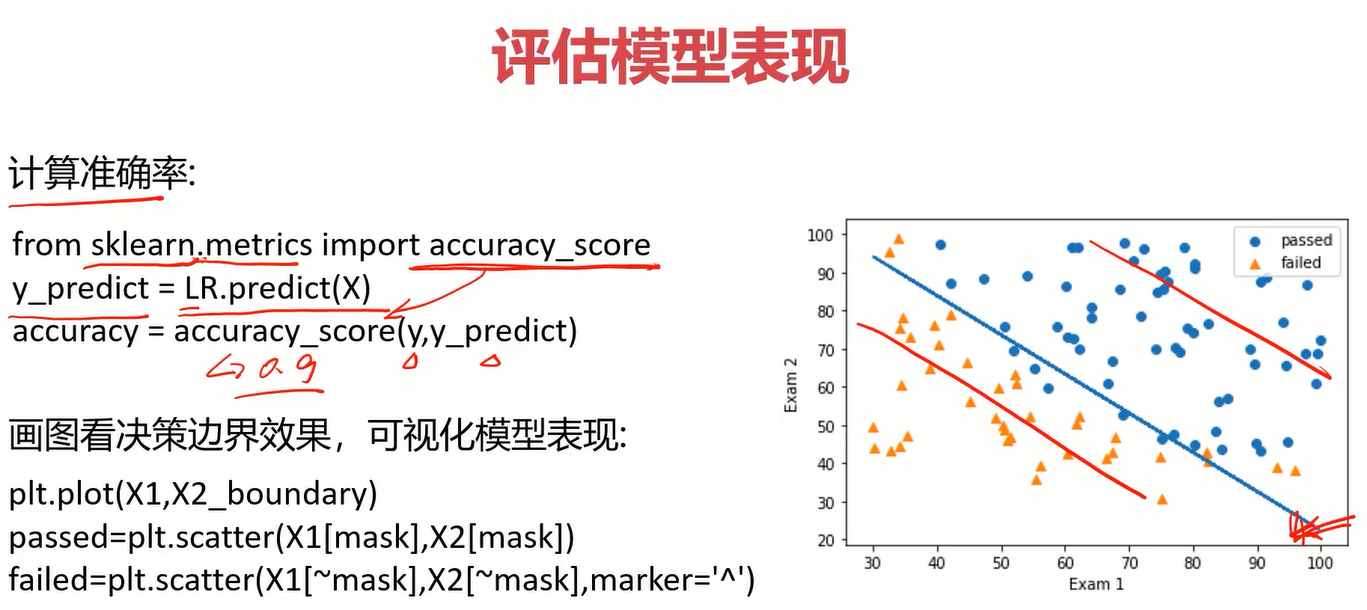

准确率实现方法及边界曲线可视化如下

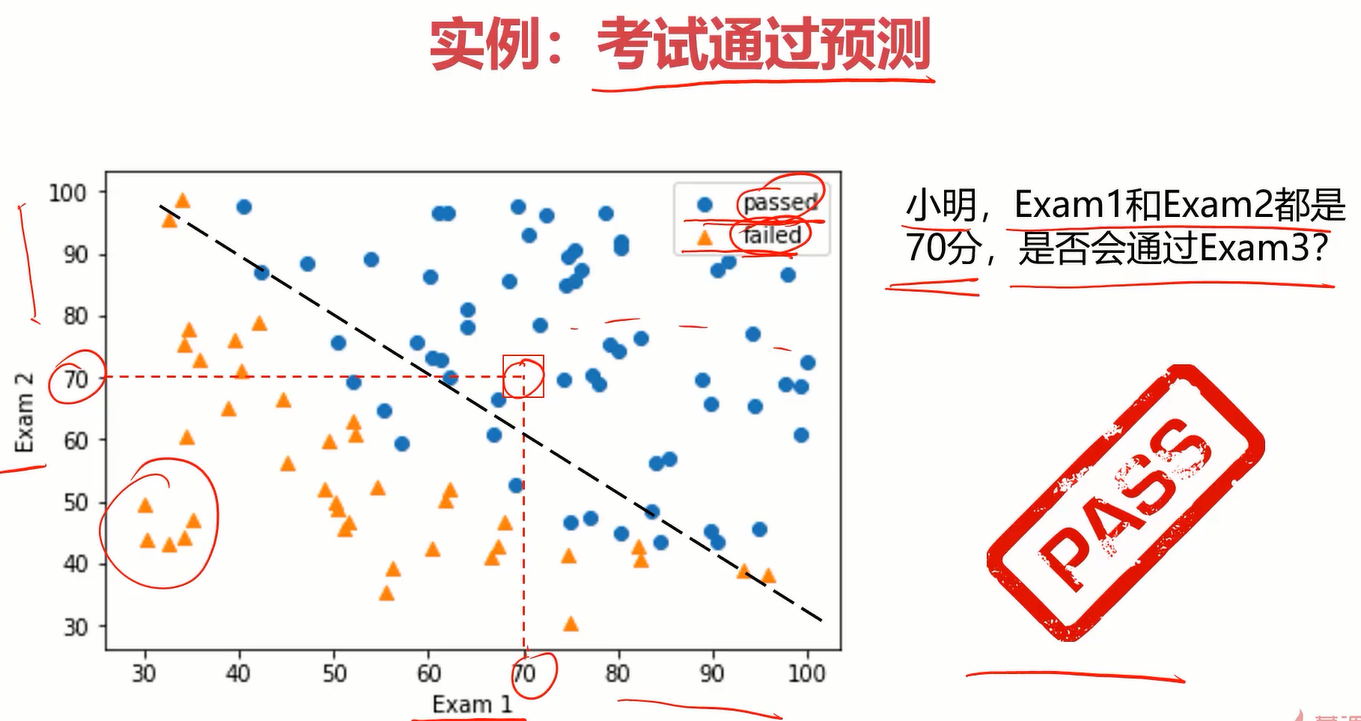

5.考试实战

**任务: ** 逻辑回归预测考试通过。

基于examdata.csv数据,建立逻辑回归模型 预测Exam1 = 75, Exam2 = 60时,该同学是 passed or failed; 建立二阶边界,提高模型准确度

导入csv文件

#read the data

import pandas as pd

import numpy as np

data = pd.read_csv('examdata.csv')

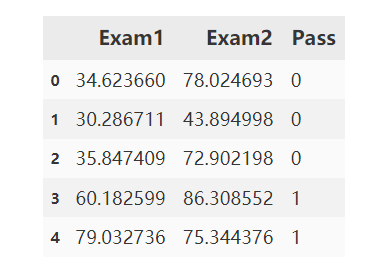

data.head()

得到X和y

此处X为2维,有两门考试嘛。y是一维,表示通过与否。

#get X and y

X = data.drop('Pass',axis=1)

y = data.loc[:,'Pass']

X1 = data.loc[:,'Exam1']

X2 = data.loc[:,'Exam2']

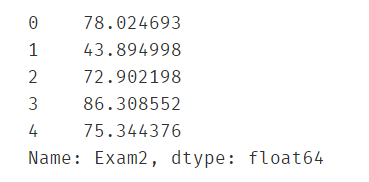

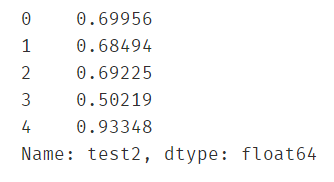

X2.head()

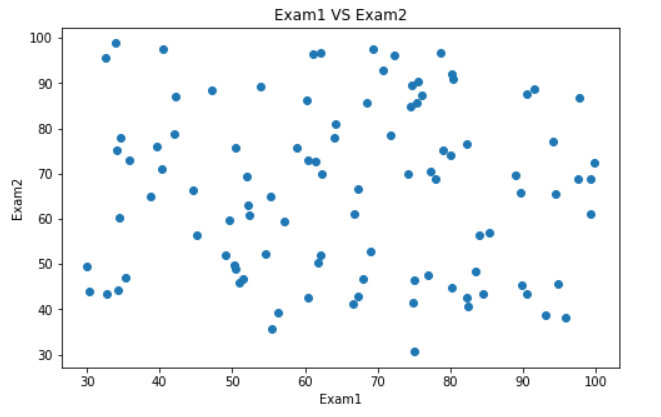

可视化数据

#visualize the data

from matplotlib import pyplot as plt

fig1 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('Exam1 VS Exam2')

plt.xlabel('Exam1')

plt.ylabel('Exam2')

plt.scatter(X1,X2)

plt.show()

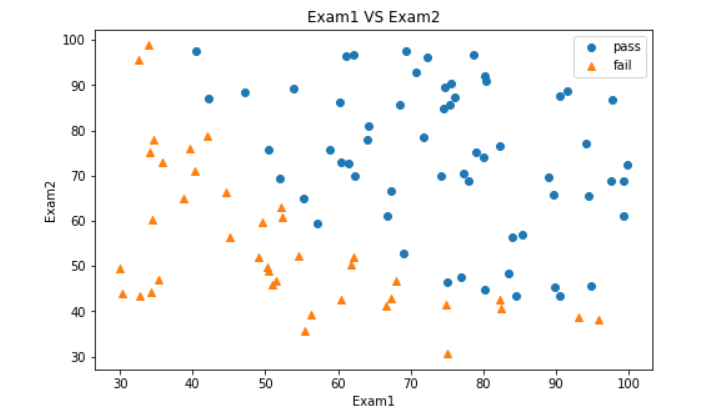

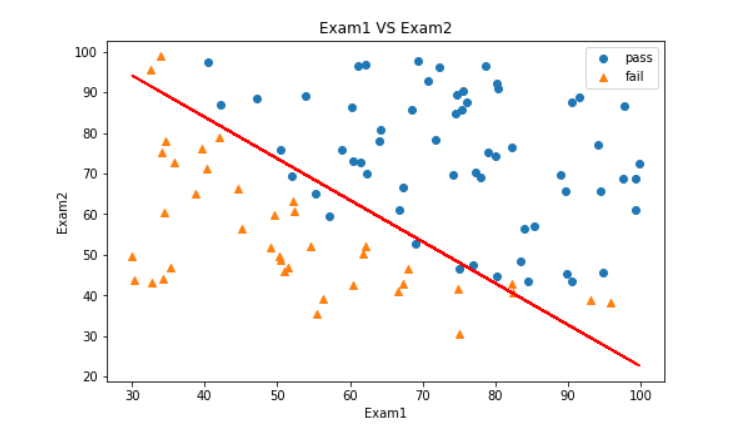

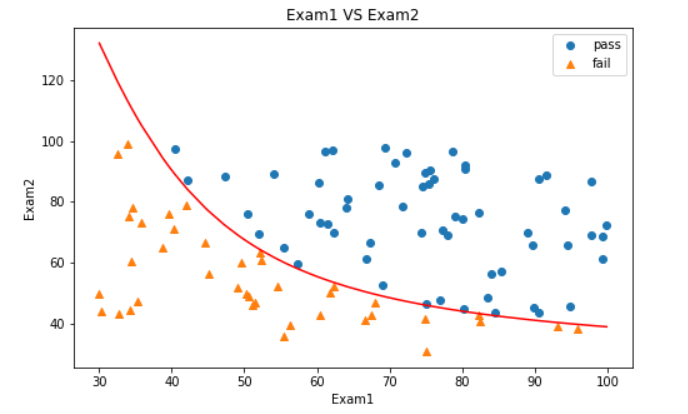

分类后的可视化

#visualize the data

from matplotlib import pyplot as plt

fig2 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('Exam1 VS Exam2')

plt.xlabel('Exam1')

plt.ylabel('Exam2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

模型构建与预测

#establish the model and fit

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

lr = LogisticRegression()

lr.fit(X,y)

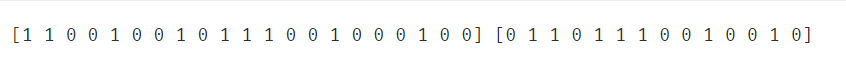

predict1 = lr.predict(X)

print(predict1)

用准确率评估模型

#evaluate the model

from sklearn.metrics import accuracy_score

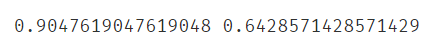

accuracy_score(y,predict1)

预测特定数据下的通过情况

#预测Exam1 = 75, Exam2 = 60时,该同学是 passed or failed

predict2 = lr.predict([[75,60]])

print('passed' if predict2==1 else 'failed')

得到决策边界的参数

#得到决策边界函数

theta0 = lr.intercept_

theta1 = lr.coef_[0][0]

theta2 = lr.coef_[0][1]

X2_new = -(theta0+theta1*X1)/theta2

可视化决策边界

#visualize the boundary

fig3 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('Exam1 VS Exam2')

plt.xlabel('Exam1')

plt.ylabel('Exam2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

boundary = plt.plot(X1,X2_new,c='r')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

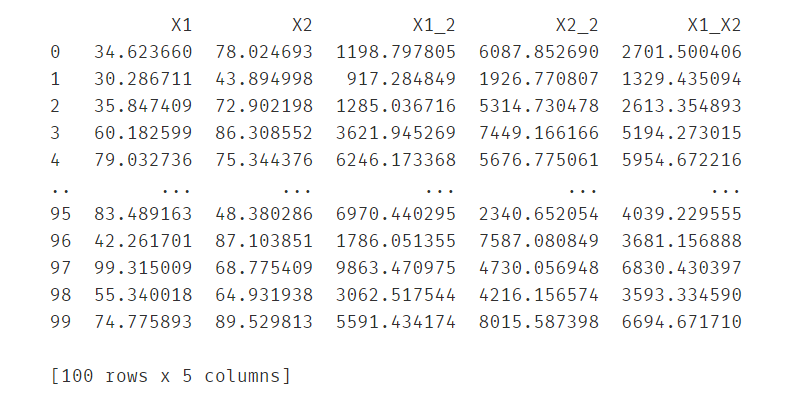

建立2阶边界,也就是曲线

#建立二阶边界,提高模型准确度

#get the new data

X1_2 = X1*X1

X2_2 = X2*X2

X1_X2 = X1*X2

X_new = {'X1':X1,'X2':X2,'X1_2':X1_2,'X2_2':X2_2,'X1_X2':X1_X2}

X_new = pd.DataFrame(X_new)

print(X_new)

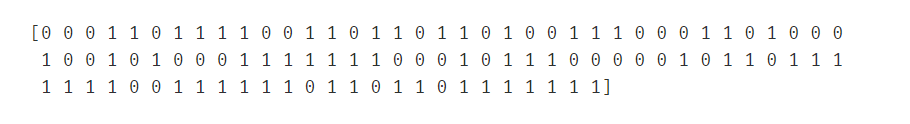

构建模型并预测

lr2 = LogisticRegression()

lr2.fit(X_new,y)

predict3 = lr2.predict(X_new)

print(predict3)

用准确率评估模型

#get the accuary_score

accuracy_score(y,predict3)

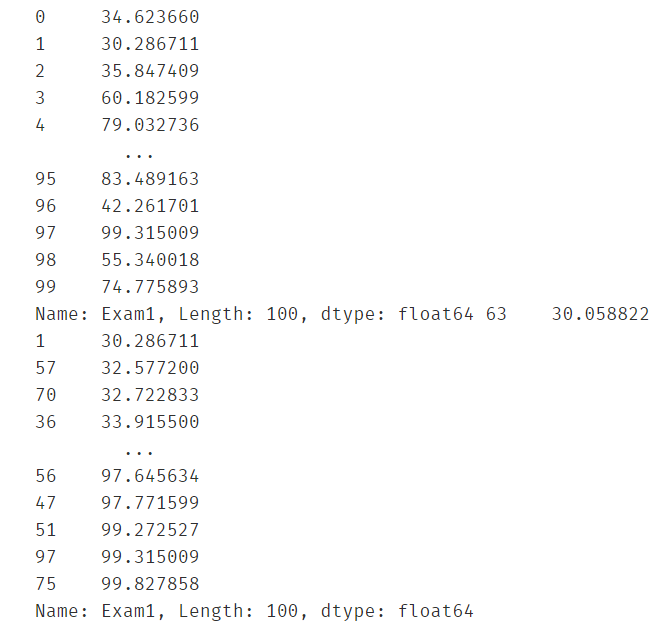

对x1进行排序,使得可视化地时候决策边界是一条平滑的线

X1_new = X1.sort_values()

print(X1,X1_new)

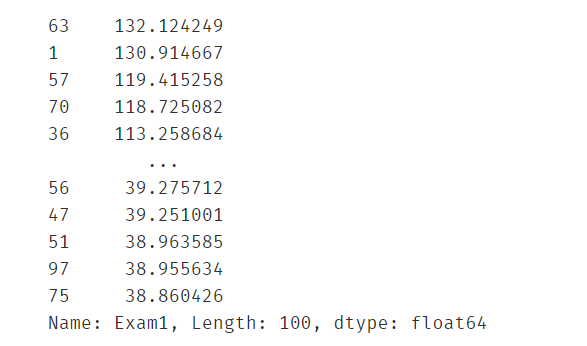

得到二阶决策边界的参数,并通过决策边界=0的方程计算出X2的坐标

#get the new X2 inorder to draw the boundary easily

theta0 = lr2.intercept_

theta1,theta2,theta3,theta4,theta5 = lr2.coef_[0][0],lr2.coef_[0][1],lr2.coef_[0][2],lr2.coef_[0][3],lr2.coef_[0][4]

a = theta4

b = theta2+theta5*X1_new

c = theta0+theta1*X1_new+theta3*X1_new*X1_new

#print(theta0,theta1,theta2,theta3,theta4,theta5)

X2_new2 = (-b+np.sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

print(X2_new2)

可视化二阶决策边界

#draw the boundary

fig4 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('Exam1 VS Exam2')

plt.xlabel('Exam1')

plt.ylabel('Exam2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

boundary2 = plt.plot(X1_new,X2_new2,c='r')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

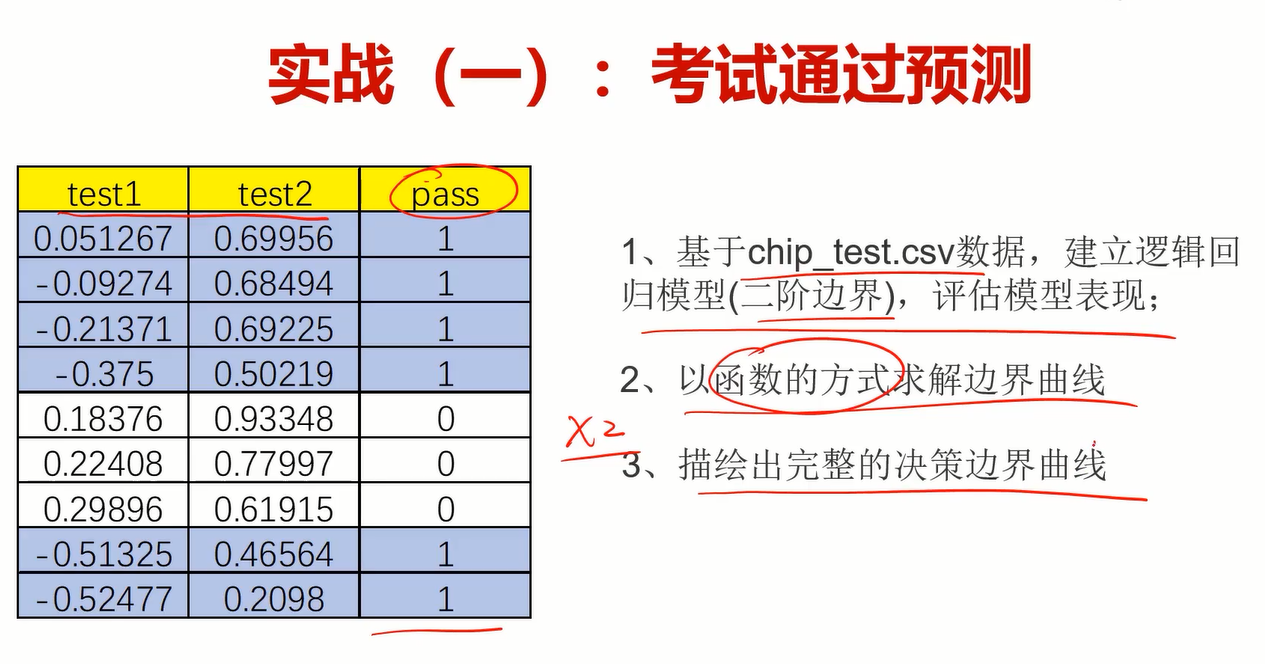

6.芯片监测实战

任务: 逻辑回归预测芯片质量通过

1、基于chip_test.csv数据,建立逻辑回归模型(二阶边界),评估模型表现;

2、以函数的方式求解边界曲线

3、描绘出完整的决策边界曲线

步骤如下:

(1)加载数据

(2)可视化数据

(3)定义X和y,得到对应参数及相关数据

(4)建立模型、训练、预测

(5)评估模型

(6)找到决策边界(二阶)

(7)自定义边界函数

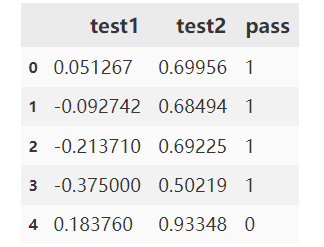

加载数据

#read the data

import pandas as pd

import numpy as np

data = pd.read_csv('chip_test.csv')

data.head()

获得X和y

#get X and y

X = data.drop('pass',axis=1)

y = data.loc[:,'pass']

X1 = data.loc[:,'test1']

X2 = data.loc[:,'test2']

X2.head()

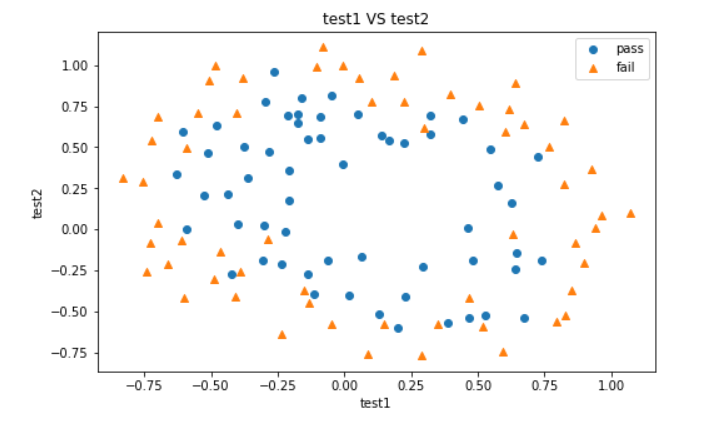

可视化分类后的数据

#visualize the data

from matplotlib import pyplot as plt

fig2 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('test1 VS test2')

plt.xlabel('test1')

plt.ylabel('test2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

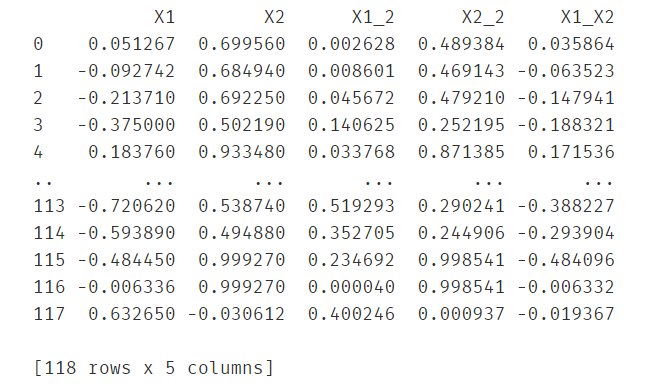

直接建立二阶曲线边界

#建立二阶边界,提高模型准确度

#get the new data

X1_2 = X1*X1

X2_2 = X2*X2

X1_X2 = X1*X2

X_new = {'X1':X1,'X2':X2,'X1_2':X1_2,'X2_2':X2_2,'X1_X2':X1_X2}

X_new = pd.DataFrame(X_new)

print(X_new)

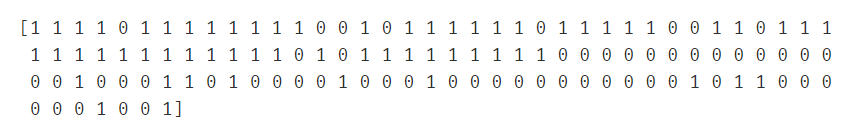

建立模型并预测

lr2 = LogisticRegression()

lr2.fit(X_new,y)

predict3 = lr2.predict(X_new)

print(predict3)

用准确率评估模型

#get the accuary_score

accuracy_score(y,predict3)

对x1排序以便画好边界曲线

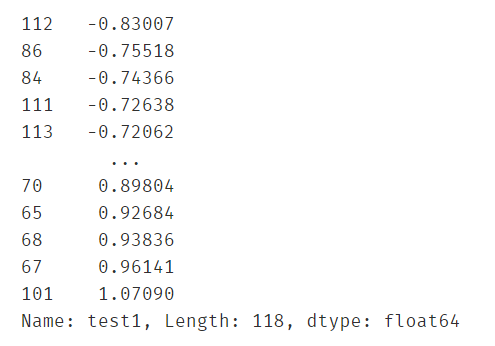

X1_new = X1.sort_values()

print(X1_new)

获取决策边界的参数,并定义新增平方项和混合项的新字典

#get the new X2 inorder to draw the boundary easily

theta0 = lr2.intercept_

theta1,theta2,theta3,theta4,theta5 = lr2.coef_[0][0],lr2.coef_[0][1],lr2.coef_[0][2],lr2.coef_[0][3],lr2.coef_[0][4]

a = theta4

b = theta2+theta5*X1_new

c = theta0+theta1*X1_new+theta3*X1_new*X1_new

#print(theta0,theta1,theta2,theta3,theta4,theta5)

X2_new2 = (-b+np.sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

print(X2_new2)

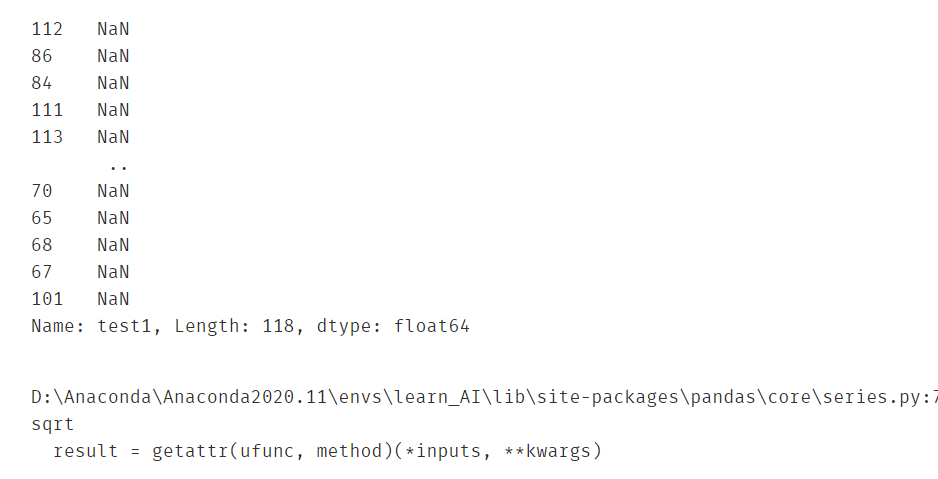

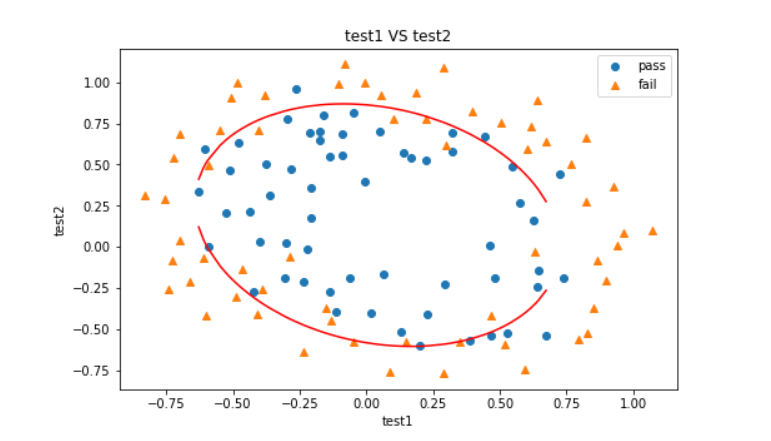

画出决策边界

#draw the boundary

fig4 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('test1 VS test2')

plt.xlabel('test1')

plt.ylabel('test2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

boundary2 = plt.plot(X1_new,X2_new2,c='r')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

由于求解x2的时候,只用了一个求根公式 x=(-b+sqrt(b*b-4ac))/(2*a) ,因此决策边界只有一条,想画全就同时得到求根公式的两个x即可,于是就有下面的自定义边界函数f(x)。

自定义边界函数

#自定义边界函数f(x)

def f(x):

a = theta4

b = theta2+theta5*x

c = theta0+theta1*x+theta3*x*x

boundary1 = (-b+np.sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

boundary2 = (-b-np.sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

return boundary1,boundary2

获得两条边界曲线的纵坐标

#获得两条边界函数test1对应的test2

line1 = []

line2 = []

for x in X1_new:

line1.append(f(x)[0])

line2.append(f(x)[1])

print(line1,line2)

画出决策边界

#draw the boundary

fig5 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('test1 VS test2')

plt.xlabel('test1')

plt.ylabel('test2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

boundary3 = plt.plot(X1_new,line1,c='r')

boundary4 = plt.plot(X1_new,line2,c='r')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

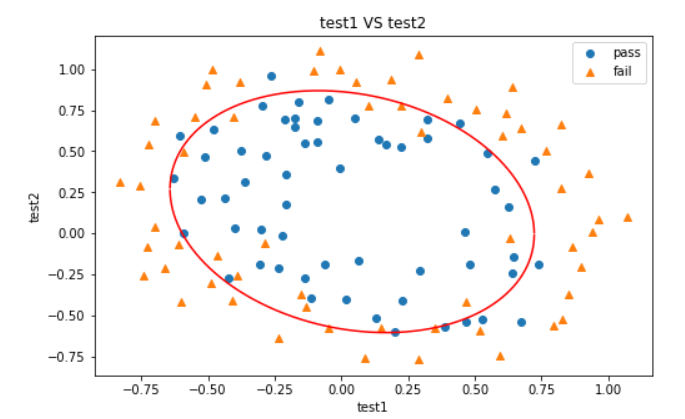

#线并不闭合,是因为test1的样本点太少了,可以自己制造密集一点的点来补全

此时我们发现决策曲线还是不闭合,原因是数据点不够多,那我们只需要多生成一些点再画图即可。

生成密集的点以补全决策边界曲线

X1_customize = [-0.9 + i/20000 for i in range(0,38001)]#可以参考列表解析的用法

X1_customize = np.array(X1_customize)

#获得两条边界函数test1对应的test2

line3 = []

line4 = []

for x in X1_customize:

line3.append(f(x)[0])

line4.append(f(x)[1])

print(line3,line4)

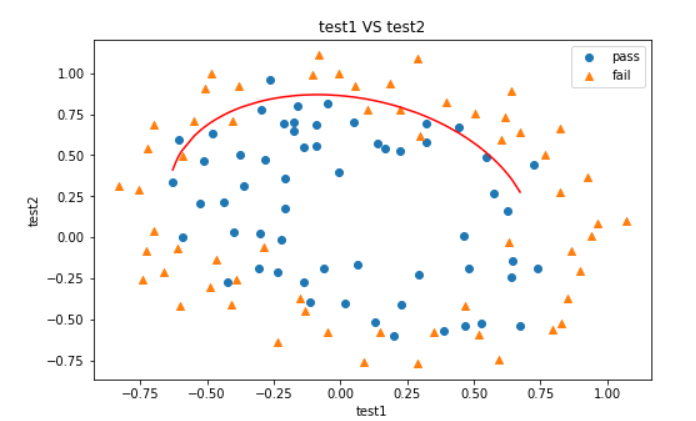

画出决策边界

#draw the boundary

fig6 = plt.figure(figsize=(8,5))

mask=y==1

plt.title('test1 VS test2')

plt.xlabel('test1')

plt.ylabel('test2')

passed = plt.scatter(X1[mask],X2[mask])

failed = plt.scatter(X1[~mask],X2[~mask],marker='^')

boundary5 = plt.plot(X1_customize,line3,c='r')

boundary6 = plt.plot(X1_customize,line4,c='r')

plt.legend([passed,failed],['pass','fail'])

plt.show()

#线已经闭合了

大工告成!终于结束了,这章学完收货颇丰~

有很多一开始没接触过的东西都自己去百度了,真的学会了很多。

第四章 机器学习之聚类

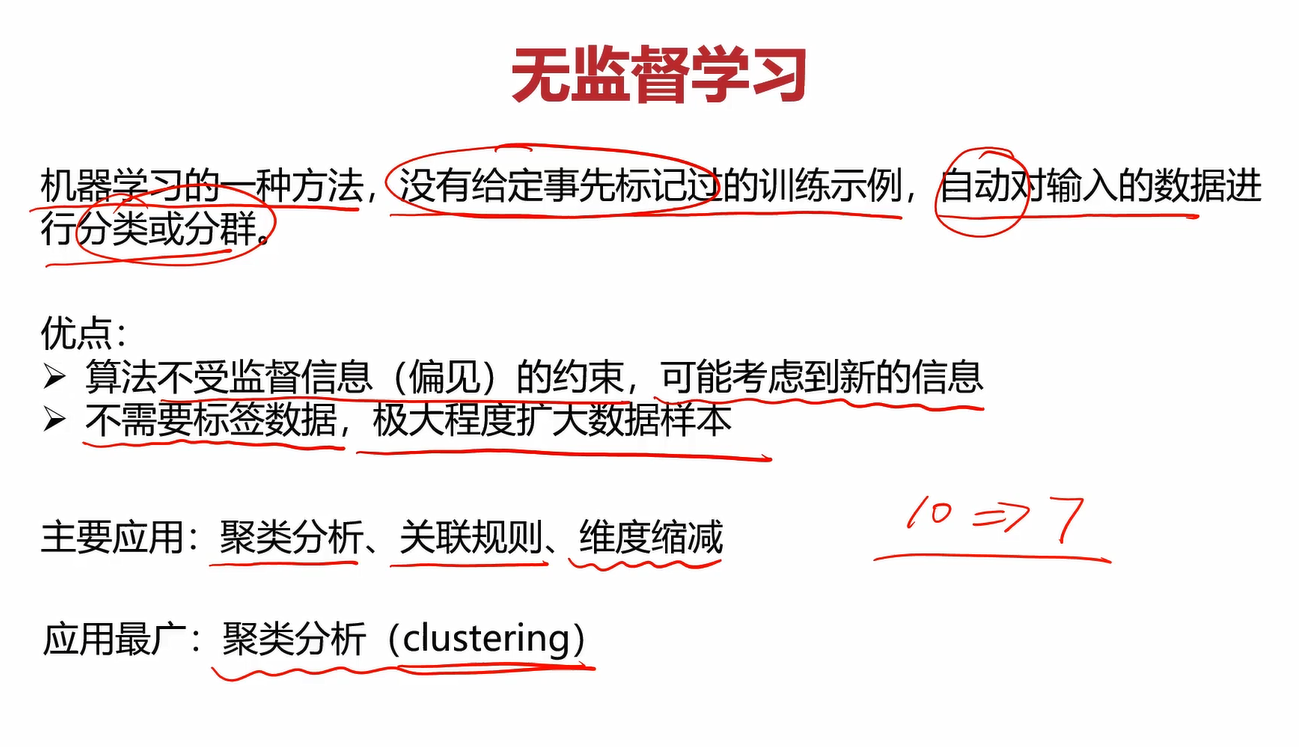

1.无监督学习

无监督学习(Unsupervised Learning)

举个例子,下列有些猫的图片,对这些图片进行分类。再无监督学习的情况下,他会自动寻找这些图片的共同点,将相似的归为一类,并不需要你告诉他哪些图片是哪一类。

其定义、优点及应用如下:

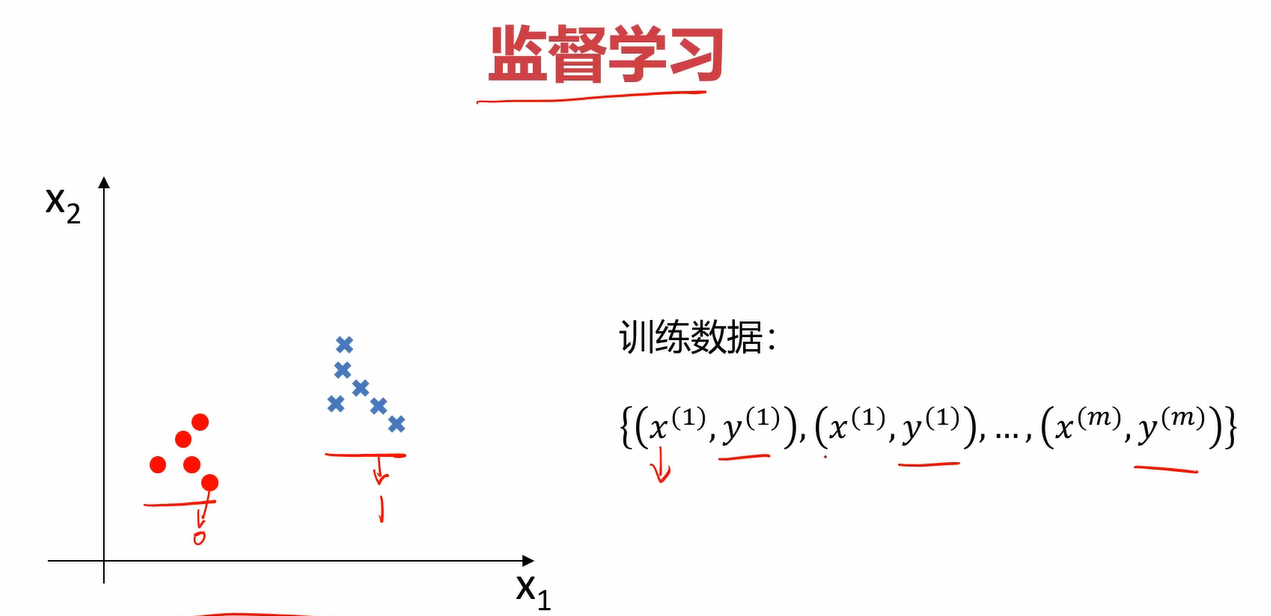

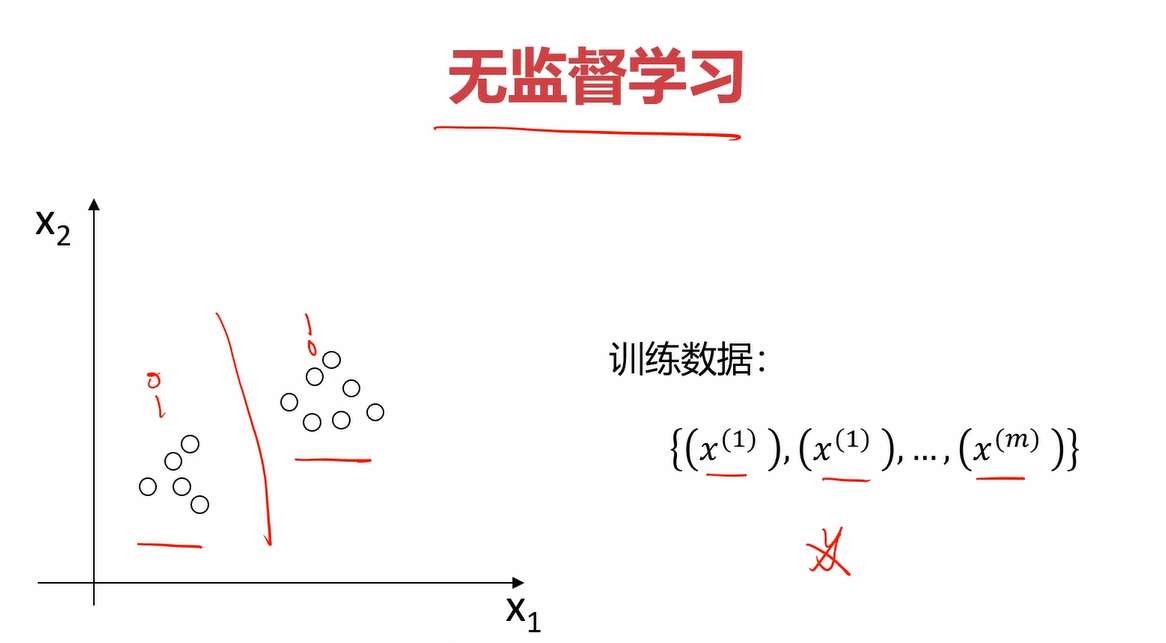

无监督和监督学习的区别就是是否给数据打上label。

比如下图是监督学习,他会使用y来代表label的情况,根据x值给该数据打上相应的y(label)值。比如给红色的类打上0的label,给蓝色的类打上1的label,分别代表0和1类。

而无监督学习则没有label项,在划分为两个类后,这两个类谁是0类谁是1类都无所谓。

聚类分析

聚类分析又称为群分析,根据对象某些属性的相似度,将其自动划分为不同的类别。

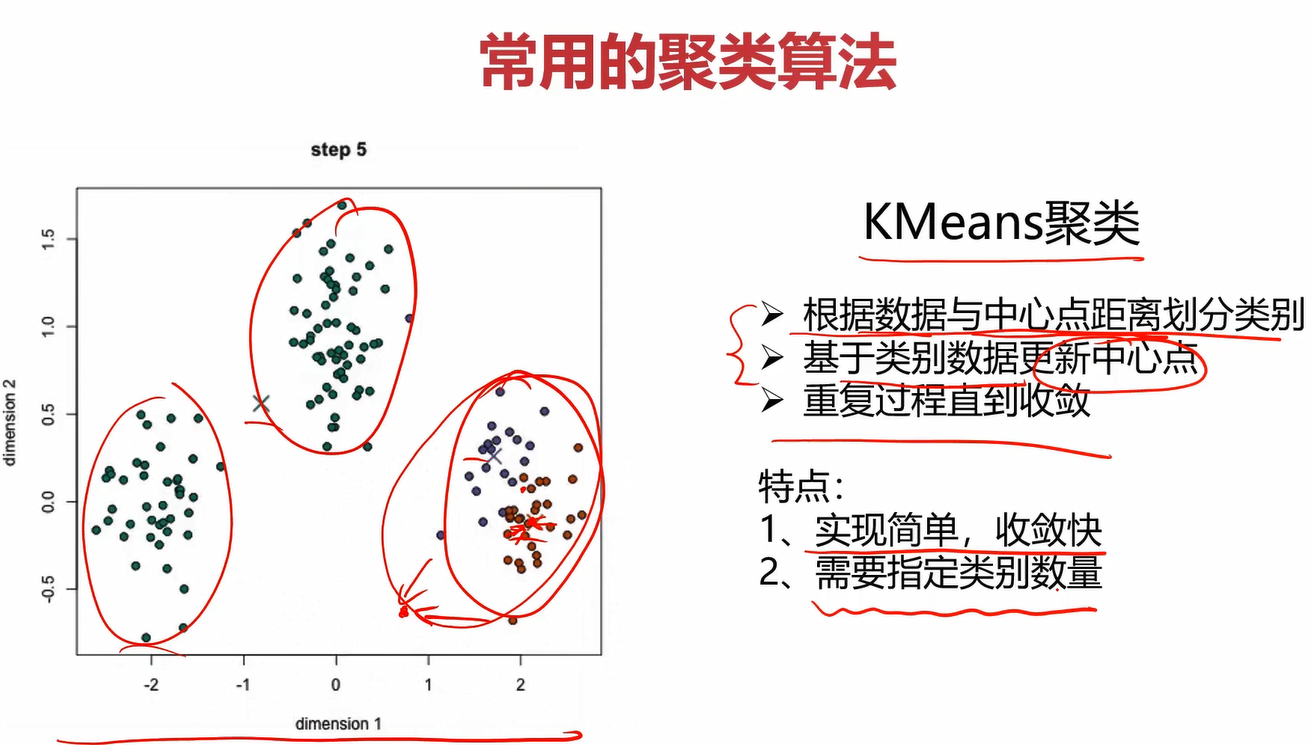

常用的聚类算法

2.Kmeans-KNN-Meanshift

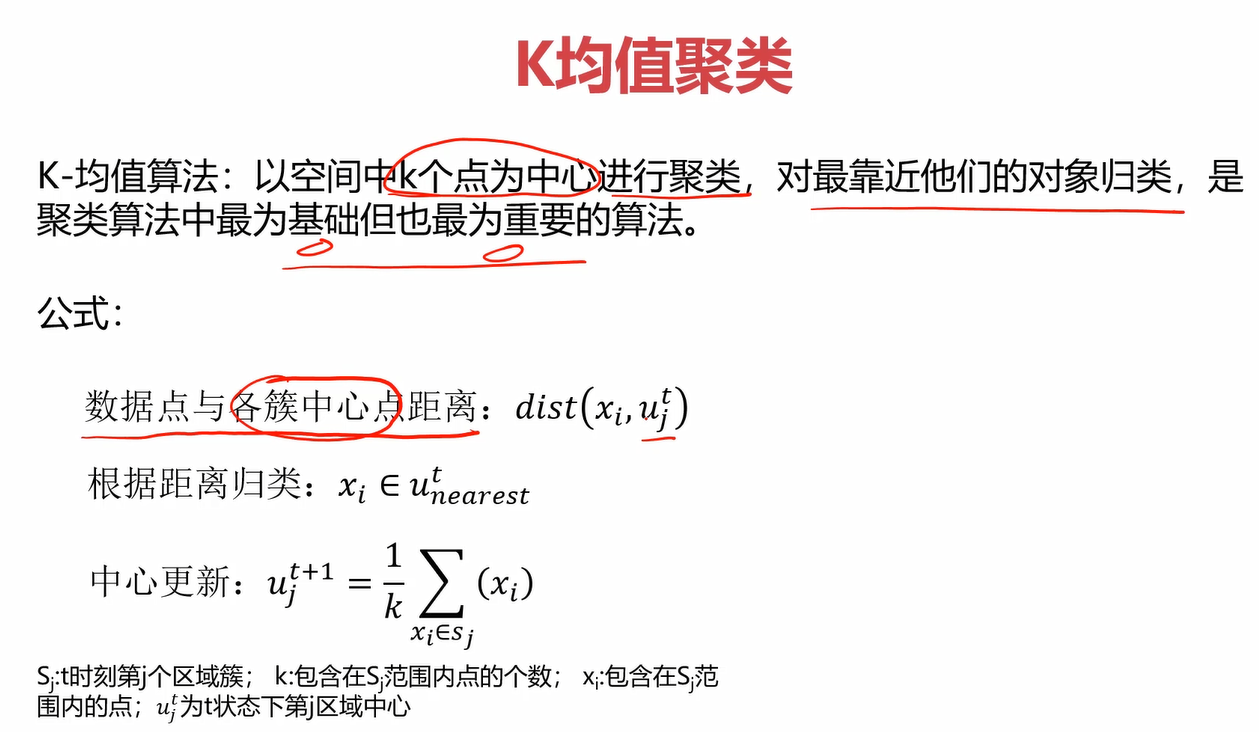

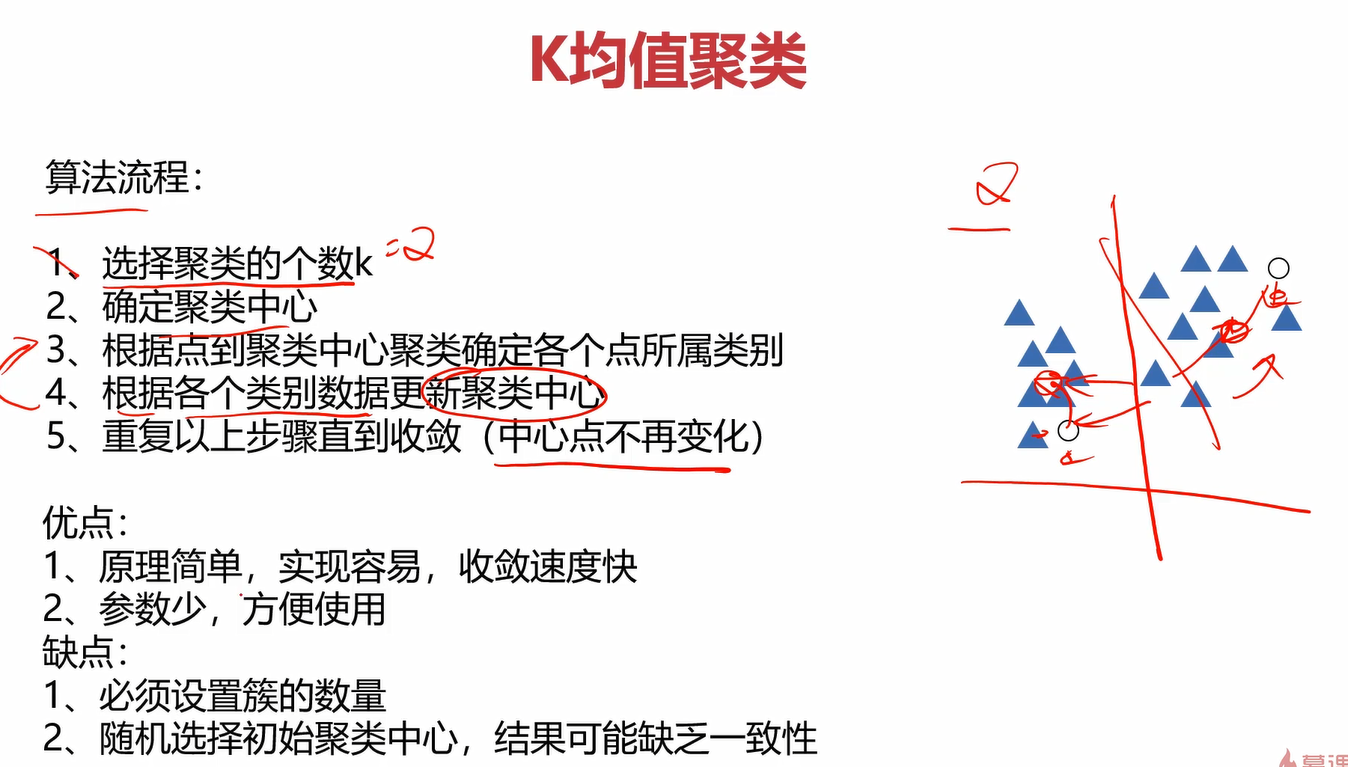

2.1什么是Kmeans

KMeans Analysis也叫K均值聚类

其实这个算法很简单,就是不断地更新聚类中心的位置,直到收敛。其算法的具体步骤如下:

2.2什么是KNN

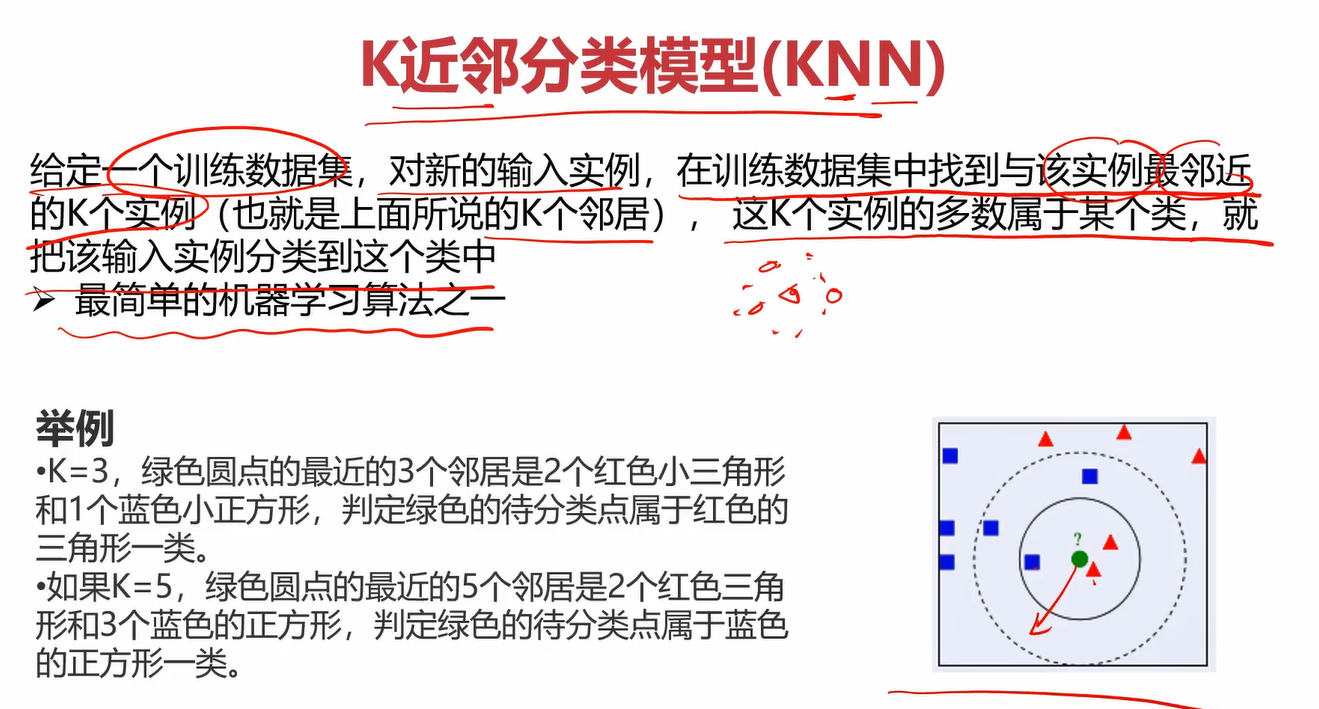

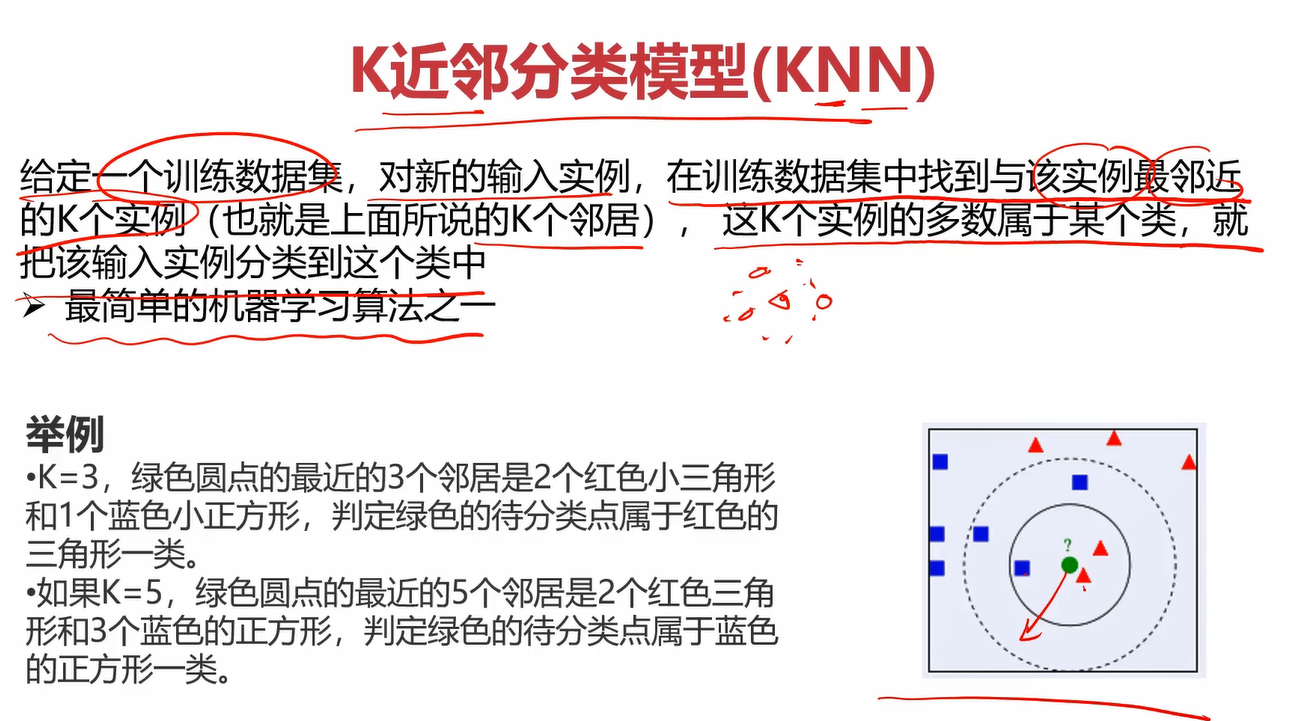

KNN也叫K近邻分类模型

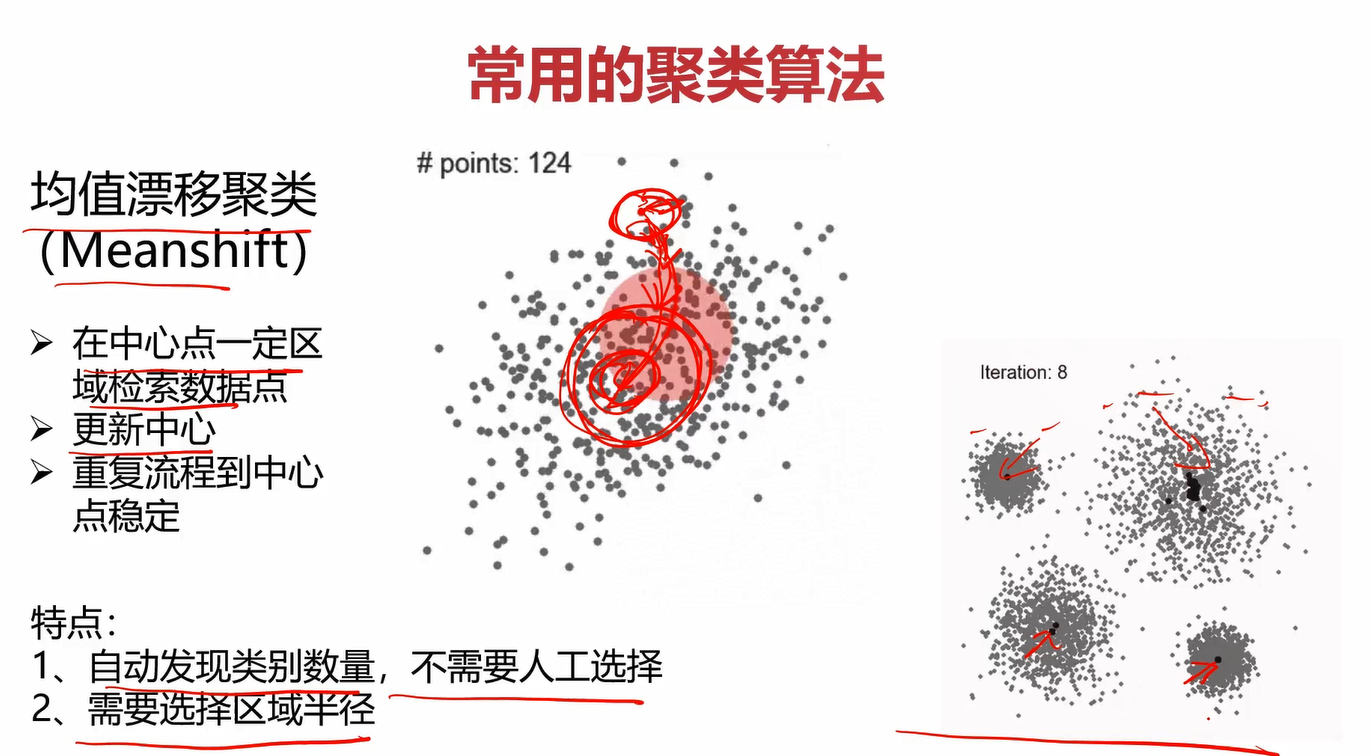

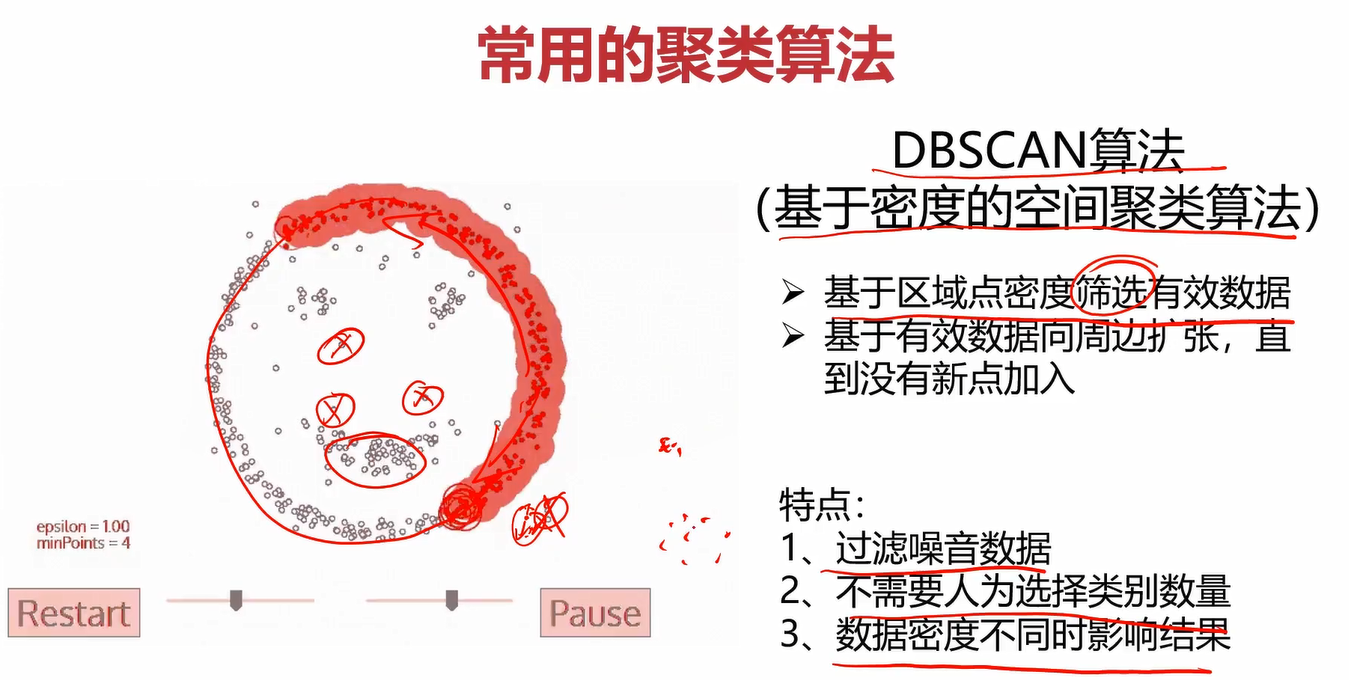

2.3什么是Meanshift

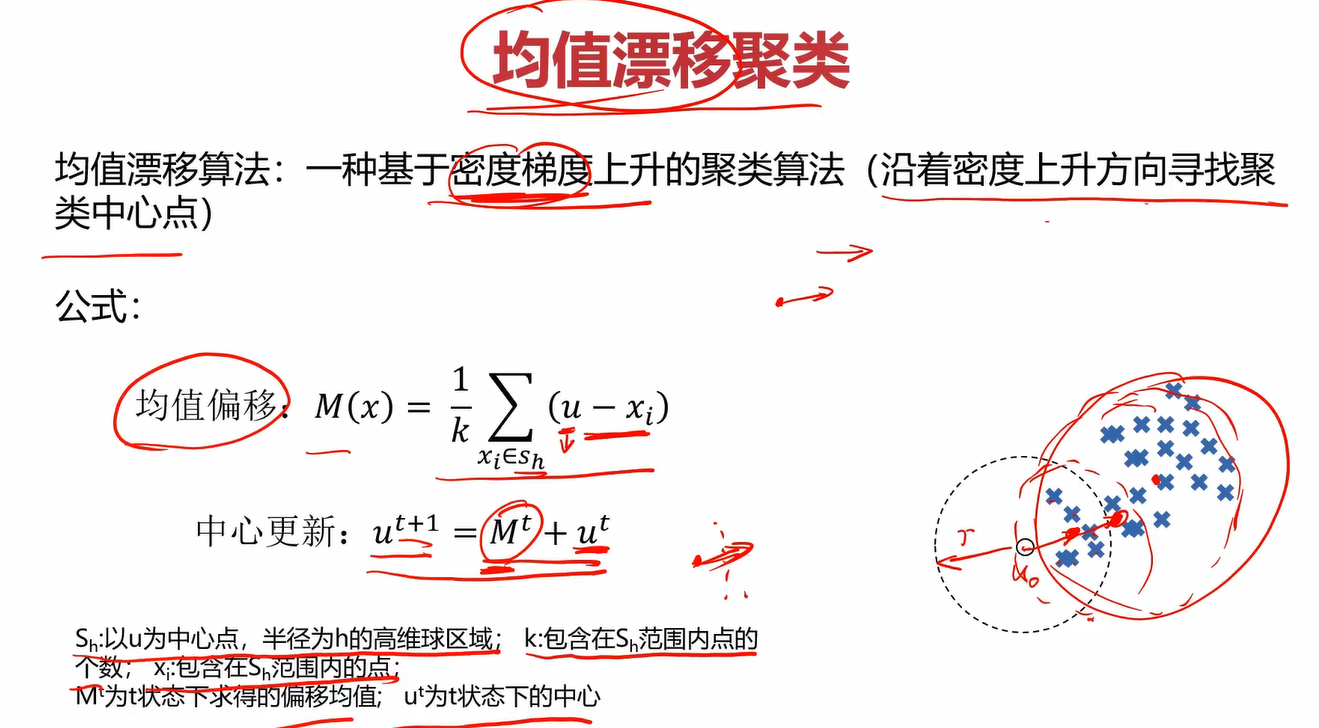

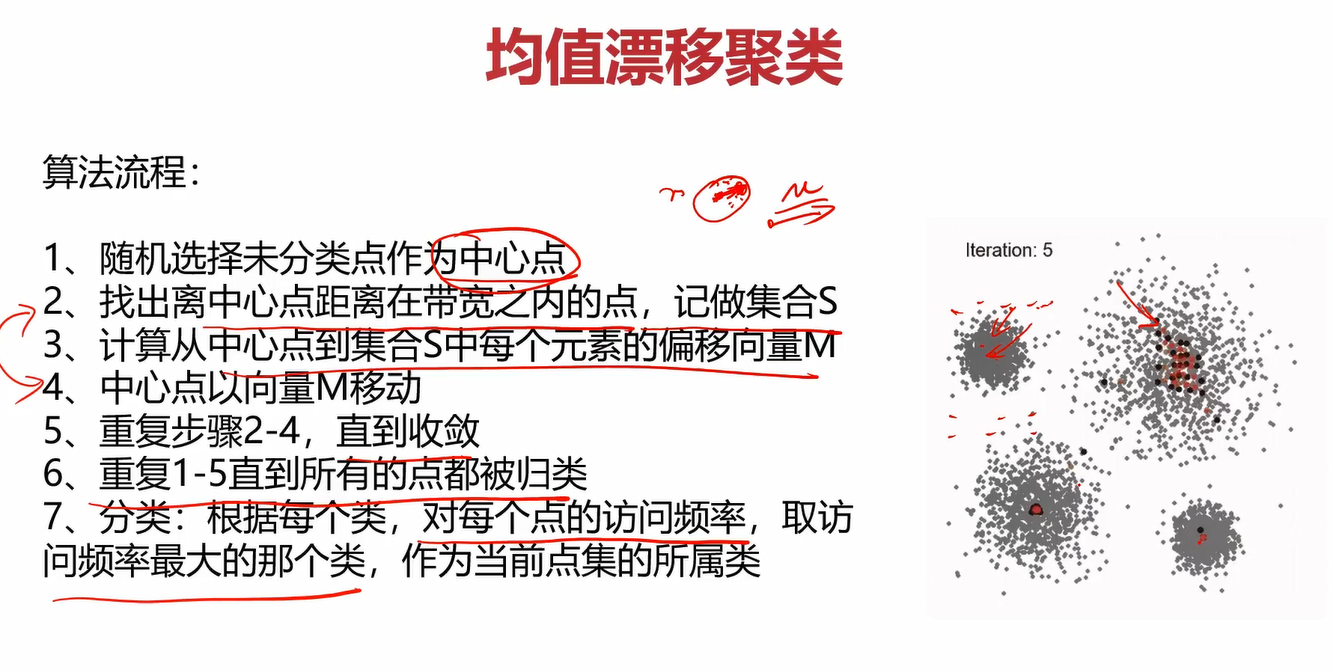

Meanshift也叫均值漂移聚类

其算法流程为:

关于此处的每一个算法,我并没有过多的在笔记中记录。一方面是单纯使用文字很难讲解,看视频会比较好一点。另一方面是我的笔记是针对快速回忆以及重点知识的理解的,我觉得这些已经足够我回忆起来了,并且每个算法并不难理解。因此推荐第一次接触的兄弟们看看每个算法的讲解原理,再看上面几个图片就能通透很多。后面很多章节我也不会记得特别详细,毕竟这是笔记而不是讲课。

3.实战准备

3.1KMeans预备知识

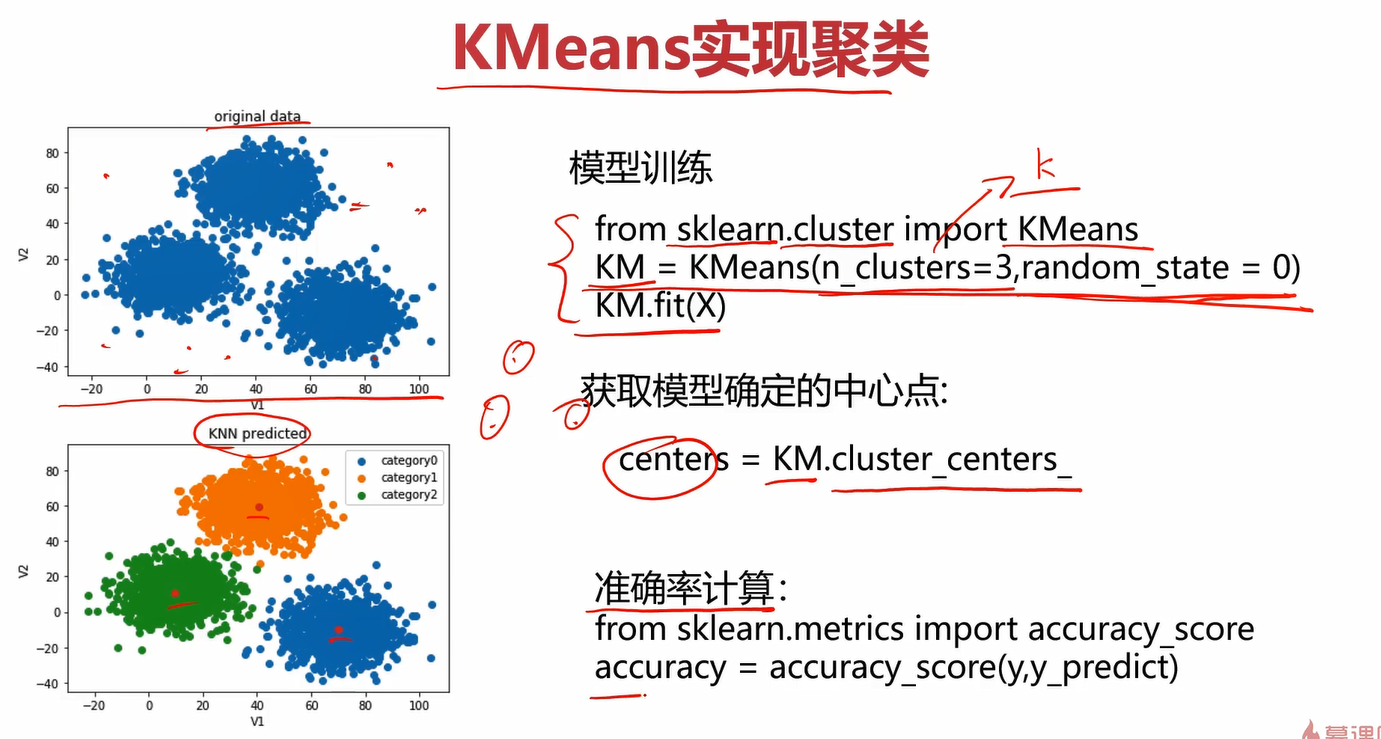

在之前学习的基础上,这里模型的训练流程应该都能理解。

需要注意的就是定义KMeans对象时往里面传的参数: n_clusters=3 和 random_state=0。

n_clusters=3就是你要聚成几个类,=3说明要聚3个类。

关于random_state=0,参考了一些博客,得出如下结论:

如果你在需要设置random_state 的地方都设置好,那么当别人重新运行你的代码的时候就能得到完全一样的结果,复现和你一样的过程。如果你设置为None,则会随机选择一个种子。

那么让它=0也是为了固定种子的值,以便后续我们可以保证当前随机性的复现。

获取聚类中心点的方法为KM.cluster_centers_

准确率都会,就不说了,emmm,kmeans好像也没啥了。

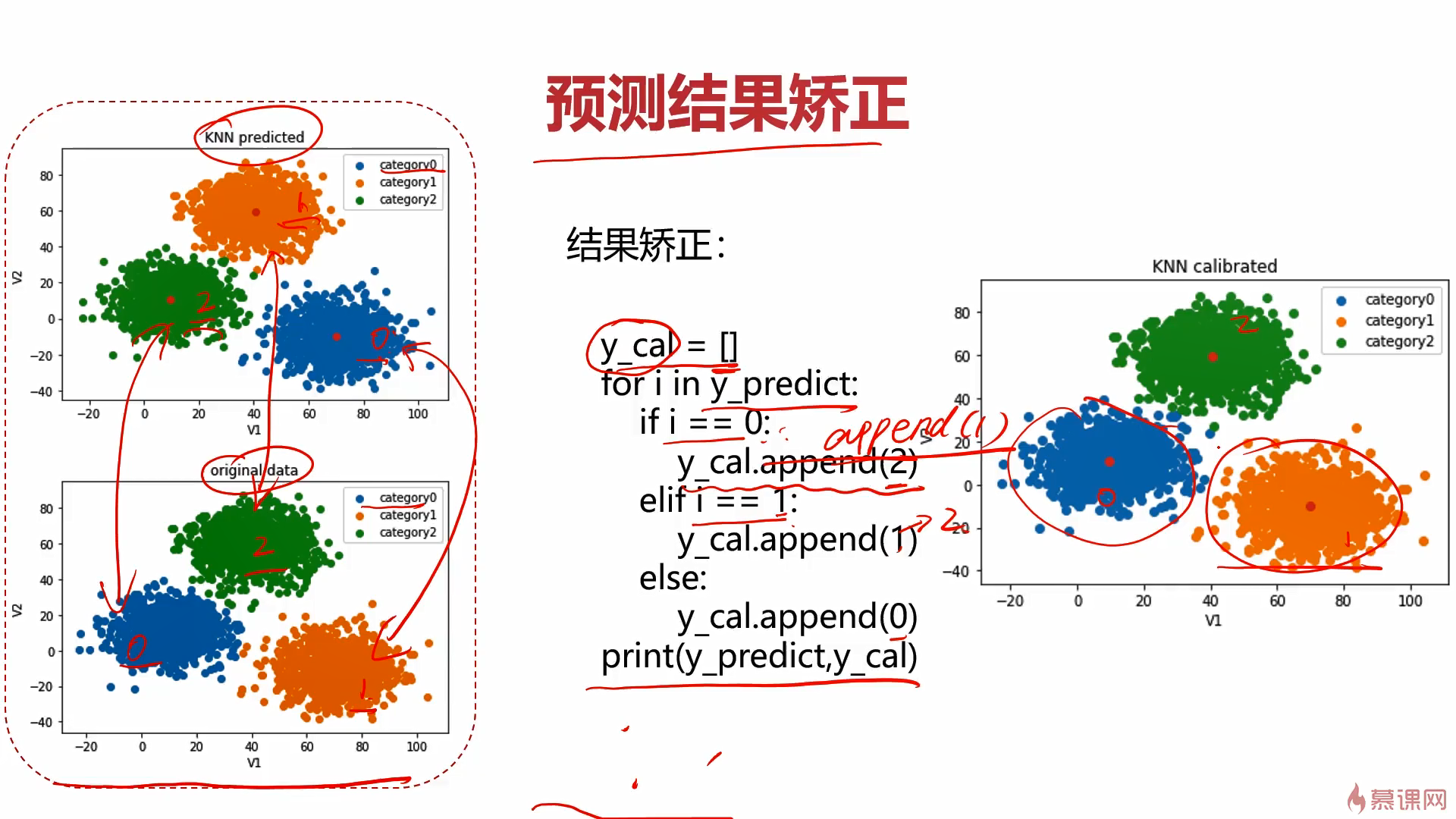

哦,这里还有个要注意,由于kmeans是无监督学习,因此他没有label,分类完成是没啥问题,但分出来的类标签可能有问题,这时就需要用到校正。方法也很简单,可以画个图看看是哪几个标签打反了,使用列表校正即可,再将矫正后的数据转为numpy的array就得到正确的带标签分类结果了。

3.2Meanshift预备知识

这个挺简单地,带宽可以自动计算出来或者手动给定(一般都自动计算,因为你也不知道给多少合适)

estimate_bandwidth传入的参数X为数组,n_samples为使用的样本数,不指定,就使用所有的样本。

estimate_bandwidth(X,n_samples=500)的意思就是在X中以500个样本数据进行估算,得出合适的带宽。

最后构建模型需要传入带宽。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-uBNWvSRf-1631852970493)(C:\Users\doubleguy\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210831224737834.png)]

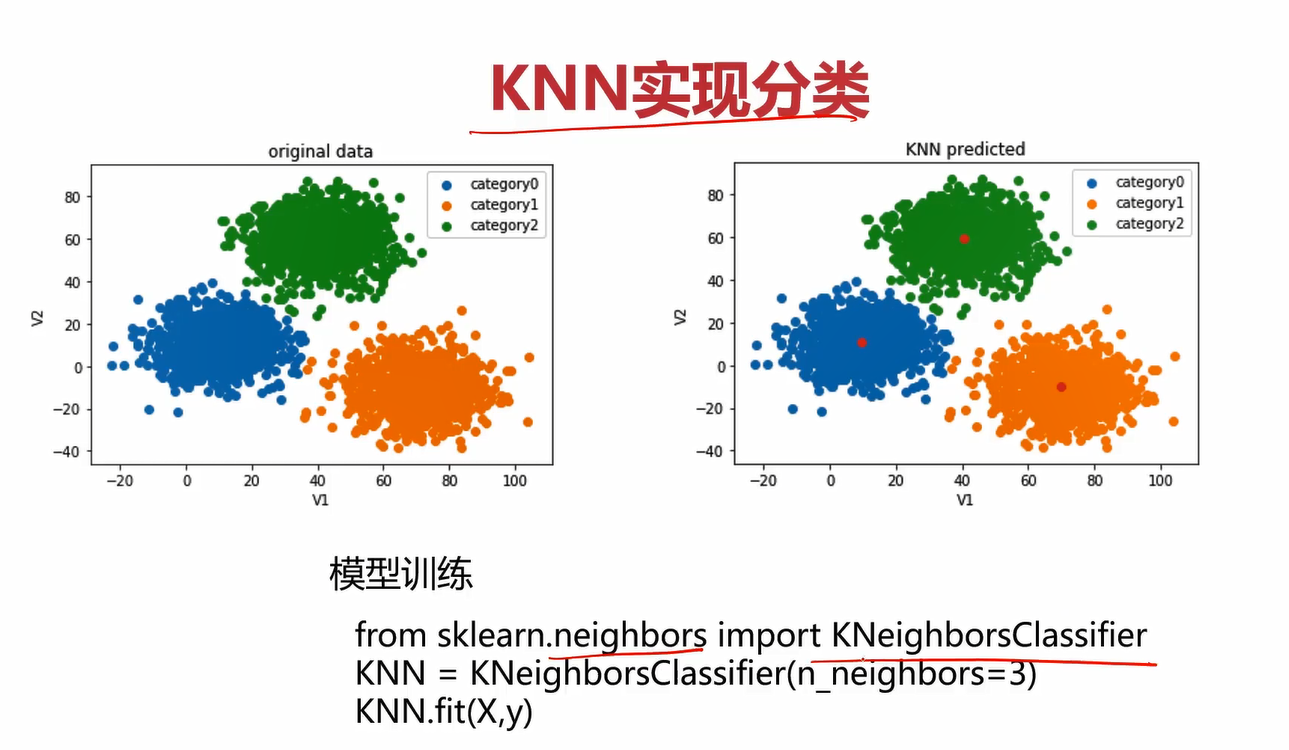

3.3KNN预备知识

KNN贼简单,定义个KNN分类器创建实例就完事~

唯一需要注意的就是训练的时候要传入y,因为他是监督学习,你需要传入对应的label。而KMeans和Meanshift是无监督学习,训练的时候就不需要label。

4.Kmeans实战

任务: 2D数据类别划分

1、采用Kmeans算法实现2D数据自动聚类,预测V1=80,V2=60数据类别;

2、计算预测准确率,完成结果矫正

3、采用KNN、Meanshift算法,重复步骤1-2

数据:data.csv

开工~

老样子,先new个新文件,名字如下(我已经弄好了)

读取数据

#读取数据

import pandas as pd

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

data = pd.read_csv('data.csv')

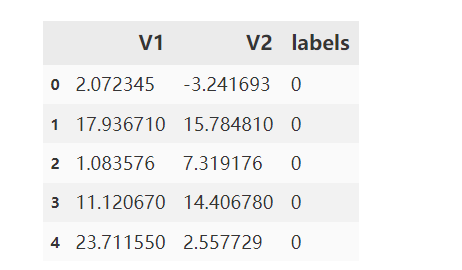

data.head()

定义X和y

# 定义X和y

X = data.drop('labels',axis=1)

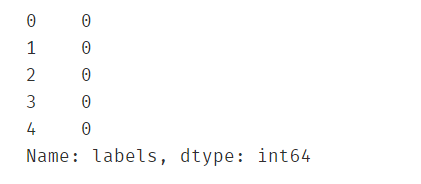

y = data.loc[:,'labels']

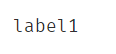

y.head()

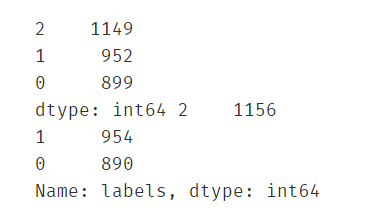

#看一下标签的分布情况(看看有多少类,每类有多少个样本)

pd.value_counts(y)

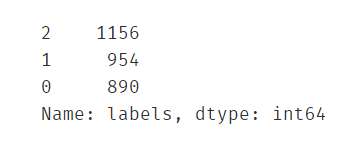

画出数据观察分布

#画出原始数据

fig1 = plt.figure(figsize=(8,6))

plt.scatter(data.loc[:,'V1'],data.loc[:,'V2'])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('unlabeled data')

plt.show()

#给原始数据打上标签

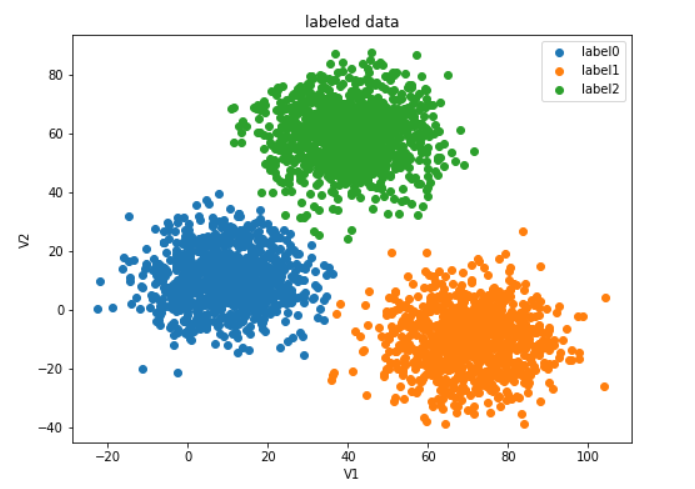

fig2 = plt.figure(figsize=(8,6))

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('labeled data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

plt.show()

构建Kmeans模型

#创建Kmeans实例,使用kmeans训练模型

from sklearn.cluster import KMeans

kmeans = KMeans(n_clusters=3,random_state=0)

kmeans.fit(X,y)

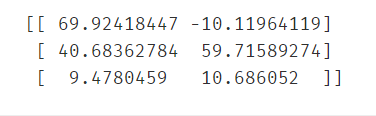

得到簇中心

#得到簇中心

cluster_center = kmeans.cluster_centers_

print(cluster_center)

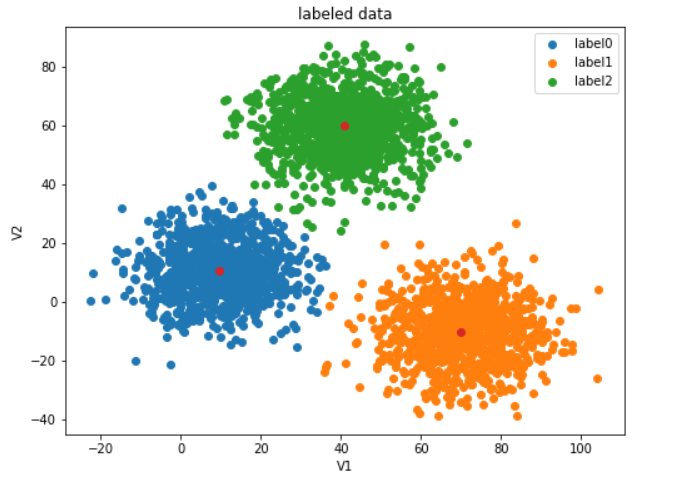

#可视化簇中心(红色点为簇中心)

fig3 = plt.figure(figsize=(8,6))

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('labeled data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

plt.scatter(cluster_center[:,0],cluster_center[:,1])#切片操作:[行切片操作,列切片操作]

plt.show()

进行预测

#对v1=80,v2=60的数据进行分类预测

y_predict1 = kmeans.predict([[80,60]])

print('label%d' % y_predict1)

#从图上看,它应该归为label2类,但预测结果竟然为label1类,显然是有问题的

#看看对原训练数据的预测效果如何

y_predict2 = kmeans.predict(X)

#对比一下预测结果和原数据的标签

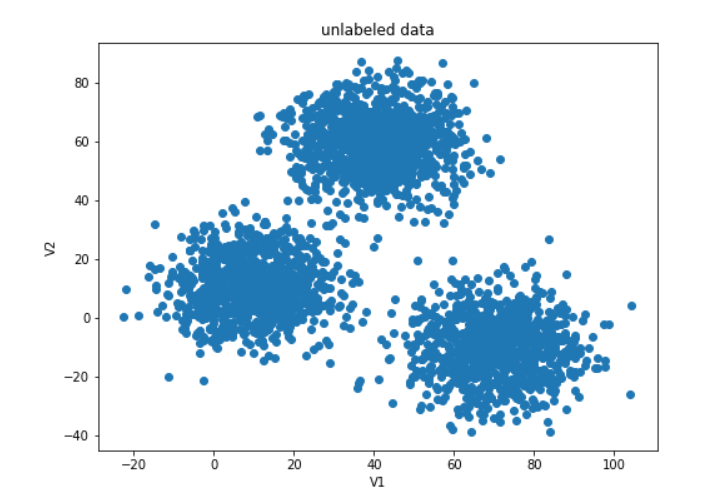

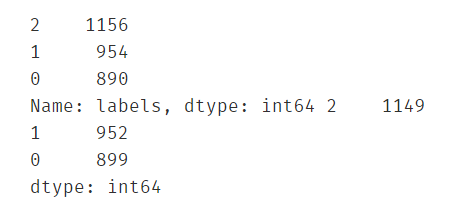

print(pd.value_counts(y_predict2),pd.value_counts(y))

计算准确率

#计算预测准确率

from sklearn.metrics import accuracy_score

print(accuracy_score(y,y_predict2))

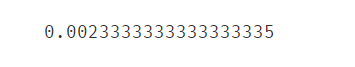

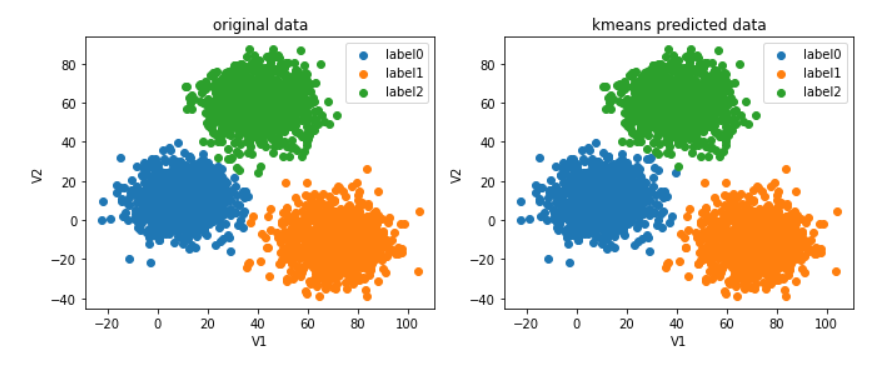

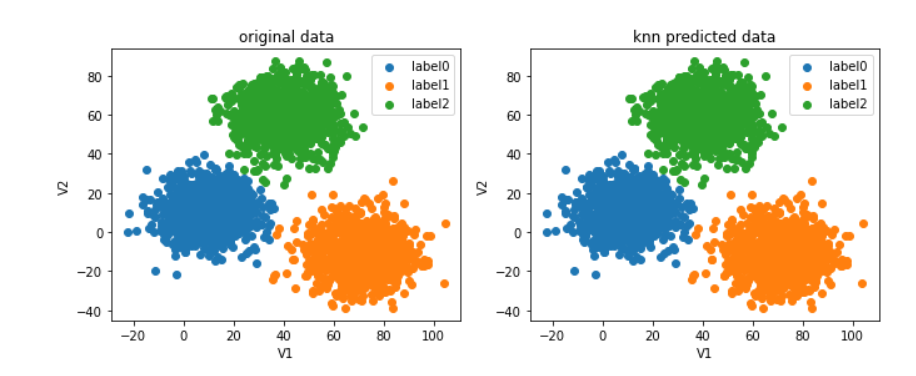

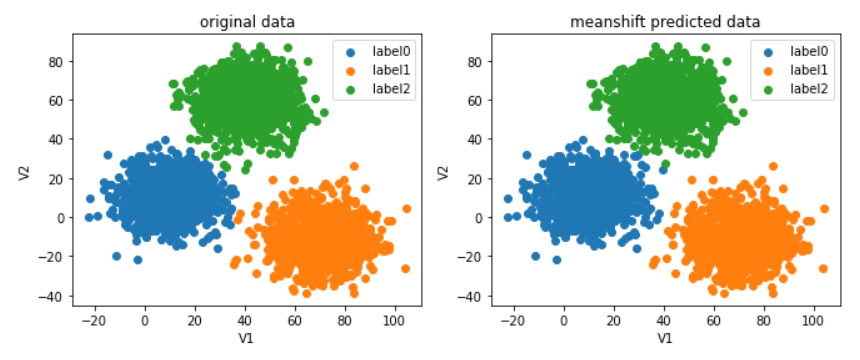

这个准确率低的吓人,说明哪里出错了,画个图瞧瞧

#画出当前预测结果与原数据图的对比

fig4 = plt.figure(figsize=(11,4))

plt.subplot(1,2,1)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('original data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

fig5 = plt.subplot(1,2,2)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y_predict2==0],data.loc[:,'V2'][y_predict2==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y_predict2==1],data.loc[:,'V2'][y_predict2==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y_predict2==2],data.loc[:,'V2'][y_predict2==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('predicted data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

plt.show()

#发现虽然kmeans虽然帮我们分好类了,但是标签打错了,只需要重新调整一下标签即可

原来分类虽然基本正确了,但标签打错了,进行校正。

校正

#校正预测结果的标签

predict_correct = []

#自定义一个校正函数方便校正后预测某个指定数据的结果

def check(para,lis):

for x in para:

if x==0:

lis.append(1)

elif x==1:

lis.append(2)

else:

lis.append(0)

#校正完毕

check(y_predict2,predict_correct)

print(pd.value_counts(predict_correct),pd.value_counts(y))

predict_correct = np.array(predict_correct)

type(predict_correct)

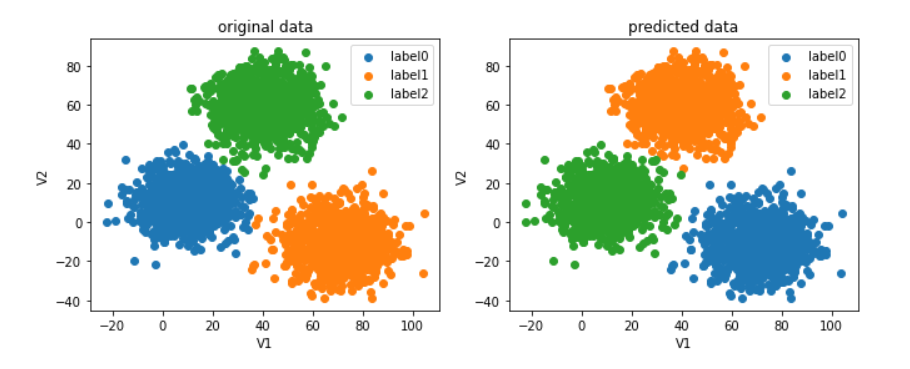

画出矫正后的图像

#画出校正后的预测分类图

#画出当前预测结果与原数据图的对比

fig6 = plt.figure(figsize=(11,4))

plt.subplot(1,2,1)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('original data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

fig7 = plt.subplot(1,2,2)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][predict_correct==0],data.loc[:,'V2'][predict_correct==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][predict_correct==1],data.loc[:,'V2'][predict_correct==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][predict_correct==2],data.loc[:,'V2'][predict_correct==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('kmeans predicted data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

plt.show()

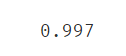

矫正后再计算准确率

#计算校正后的准确率

print(accuracy_score(y,predict_correct))

效果非常不错了~

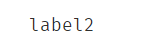

此时再对v1=80,v2=60的数据进行分类预测

#校正后,再对v1=80,v2=60的数据进行分类预测

res = []

y_predict3 = kmeans.predict([[80,60]])

#已分类完毕,对标签进行校正

check(y_predict3,res)

print('label%d' % res[0])

KMeans实战就到这了~

5.KNN 实战

KNN是有监督学习,在构建模型时,需要传入相应的标签。

在以上代码的基础上,使用KNN算法构建模型。

构建KNN模型

#使用knn算法(有监督学习,训练时需要给出标签)

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

knn.fit(X,y)

使用KNN模型进行预测

#使用knn建立的模型预测V1=80,V2=60对应的类别

knn_predict1 = knn.predict([[80,60]])

print(knn_predict1)

计算KNN模型预测准确率

#计算knn模型的准确率(准确率为1,表明模型效果很好)

from sklearn.metrics import accuracy_score

knn_predict2 = knn.predict(X)

print(accuracy_score(knn_predict2,y))

准确率竟高达100%!可见KNN模型的效果非常好。

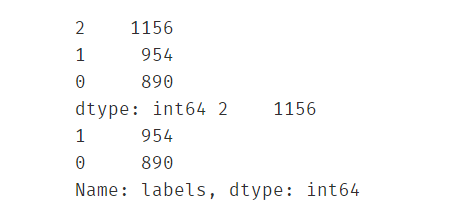

观察一下数据的分布情况

#看看knn预测结果与原始给定结果的数据分布情况(发现完全一致,表明模型效果很好)

print(pd.value_counts(knn_predict2),pd.value_counts(y))

使用KNN得到的预测结果分类与原始数据的分类结果完全一致,说明KNN的效果非常好。

画出当前KNN模型

#画图看看knn模型的效果

#画出当前预测结果与原数据图的对比(完全一致,效果非常好)

fig8 = plt.figure(figsize=(11,4))

plt.subplot(1,2,1)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('original data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

fig9 = plt.subplot(1,2,2)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][knn_predict2==0],data.loc[:,'V2'][knn_predict2==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][knn_predict2==1],data.loc[:,'V2'][knn_predict2==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][knn_predict2==2],data.loc[:,'V2'][knn_predict2==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('knn predicted data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

plt.show()

如图,不仅图形的分布和原始数据一致,连标签也没有像Kmeans那样错乱,这样就不用再进行校正的步骤了。这是理所当然的,因为你的在创建KNN模型的时候就把对应的标签数据传进去了。

6.MeanShift实战

在前面的基础上,我们可以开始着手构建MeanShift模型了。

计算MeanShift模型要用的带宽

#使用meanshift算法(优先计算出带宽,也即球的半径)

from sklearn.cluster import estimate_bandwidth

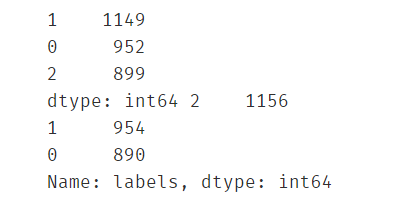

bw = estimate_bandwidth(X,n_samples=500)

print(bw)

这里构建注意,在构建MeanShift模型的时候,要先给出他的带宽。可以自己给定带宽,也可以使用sklearn里面的方法自动估算带宽。一般来说我们不知道给多少合适,所以都是使用自动估算的方法。这里就是先把带宽自动计算出来,关于estimate_bandwidth方法,自己查阅把,应该不需要细说了~

构建MeanShift模型

#使用自动计算出的带宽构建模型

from sklearn.cluster import MeanShift

meanshift = MeanShift(bandwidth=bw)

meanshift.fit(X)#无监督不用传入标签

预测

#使用meanshift模型进行预测(结果不正确,说明构建模型有问题,可以看下结果标签与原始标签的分布对比情况)

meanshift_predict1 = meanshift.predict([[80,60]])

print(meanshift_predict1)

预测结果是0类,显然不对,V1=80,V2=60的数据点应该是2类。

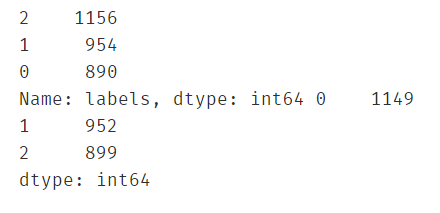

观察数据分布

meanshift_predict2 = meanshift.predict(X)

print(pd.value_counts(y),pd.value_counts(meanshift_predict2))

#经过对比发现,meanshift模型的0类和2类标签正好打反了,解决方法同上面的kmeans校正

画图进一步观察错误

#可以画图看看错在哪了(由图得0类和2类标签反了)

#画出当前预测结果与原数据图的对比

fig8 = plt.figure(figsize=(11,4))

plt.subplot(1,2,1)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('original data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

fig9 = plt.subplot(1,2,2)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][meanshift_predict2==0],data.loc[:,'V2'][meanshift_predict2==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][meanshift_predict2==1],data.loc[:,'V2'][meanshift_predict2==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][meanshift_predict2==2],data.loc[:,'V2'][meanshift_predict2==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('meanshift predicted data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

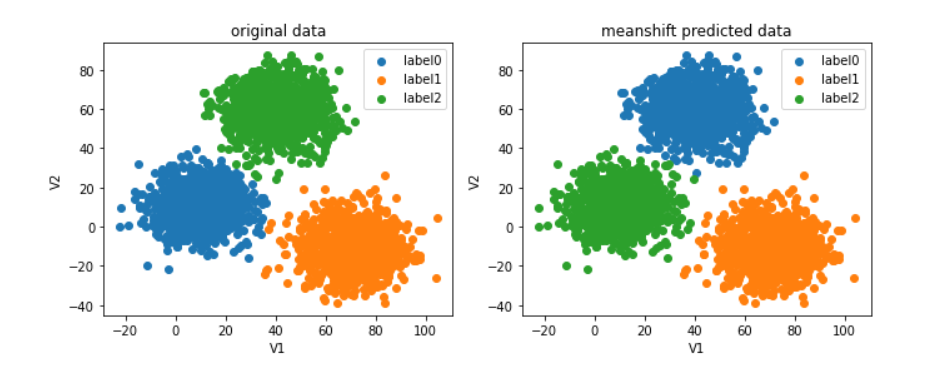

plt.show()

由图可知,数据分类大致正确了,但是label打的不对,改正方法同KMeans,进行校正即可。

对label进行校正

#对meanshift预测的结果进行校正

meanshift_correct = []

for i in meanshift_predict2:

if i==0:

meanshift_correct.append(2)

elif i==1:

meanshift_correct.append(1)

else:

meanshift_correct.append(0)

meanshift_correct = np.array(meanshift_correct)

print(meanshift_correct)

查看校正后的数据分布

#校正后看下数据分布情况是否一致了(一致说明校正完成)

print(pd.value_counts(y),pd.value_counts(meanshift_correct))

由图发现,校正完数据分布已经恢复正常了。

画出校正后的数据图

#不放心的话就画图看看(完全一致,没有任何问题)

#画出当前预测结果与原数据图的对比

fig8 = plt.figure(figsize=(11,4))

plt.subplot(1,2,1)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==0],data.loc[:,'V2'][y==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==1],data.loc[:,'V2'][y==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][y==2],data.loc[:,'V2'][y==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('original data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

fig9 = plt.subplot(1,2,2)

label0 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][meanshift_correct==0],data.loc[:,'V2'][meanshift_correct==0])

label1 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][meanshift_correct==1],data.loc[:,'V2'][meanshift_correct==1])

label2 = plt.scatter(data.loc[:,'V1'][meanshift_correct==2],data.loc[:,'V2'][meanshift_correct==2])

plt.xlabel('V1')

plt.ylabel('V2')

plt.title('meanshift predicted data')

plt.legend([label0,label1,label2],['label0','label1','label2'])

plt.show()

如图,显然校正成功,效果也是非常不错的~

准确率

最后看一下MeanShift的准确率

#看看meanshift的准确率(非常高了)

print(accuracy_score(meanshift_correct,y))

第五章 机器学习其他技术

在前面四章已经学习过最常用的机器学习模型了,本章还会介绍几个其他的模型,相对没有那么常用但也很重要的模型和技术。比如:决策树、异常检测、主成分分析(PCA)

1.决策树

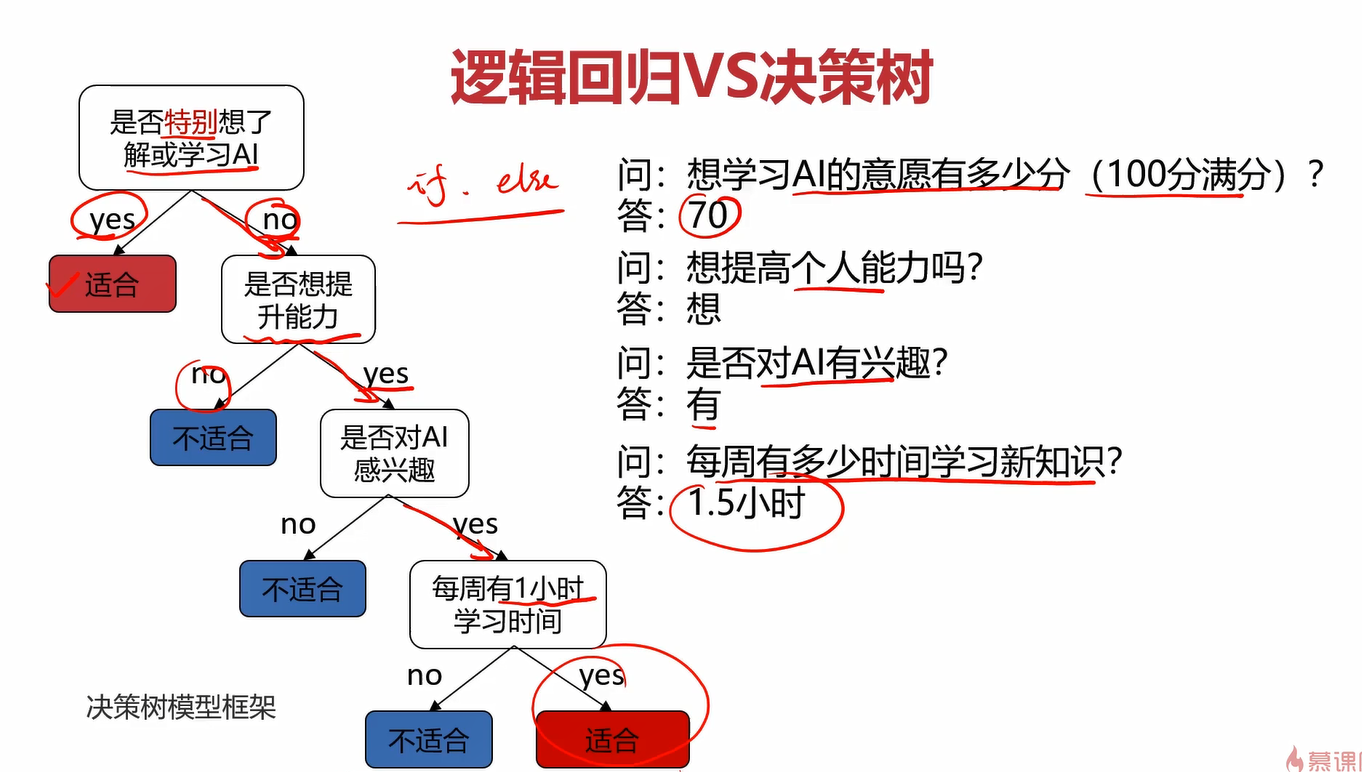

在了解决策树之前,可以通过一个案例看一下决策树与之前的逻辑回归的区别。

**任务:**根据用户的学习动力、能力提升意愿、兴趣度、空余时间,判断其是否适合学习本门课程。

使用逻辑回归解决此问题的时候,我们会给定几个输入值:动力、能力、兴趣、时间(x1、x2、x3、x4),然后分别给他们一个权重,让他们相乘再相加,得到一个函数,记为Z。在通过sigmoid函数,可以算出一个人在x1、x2、x3、x4这4个属性下适合学习本课程的概率。这就是逻辑回归模型解决这个问题的基本框架。

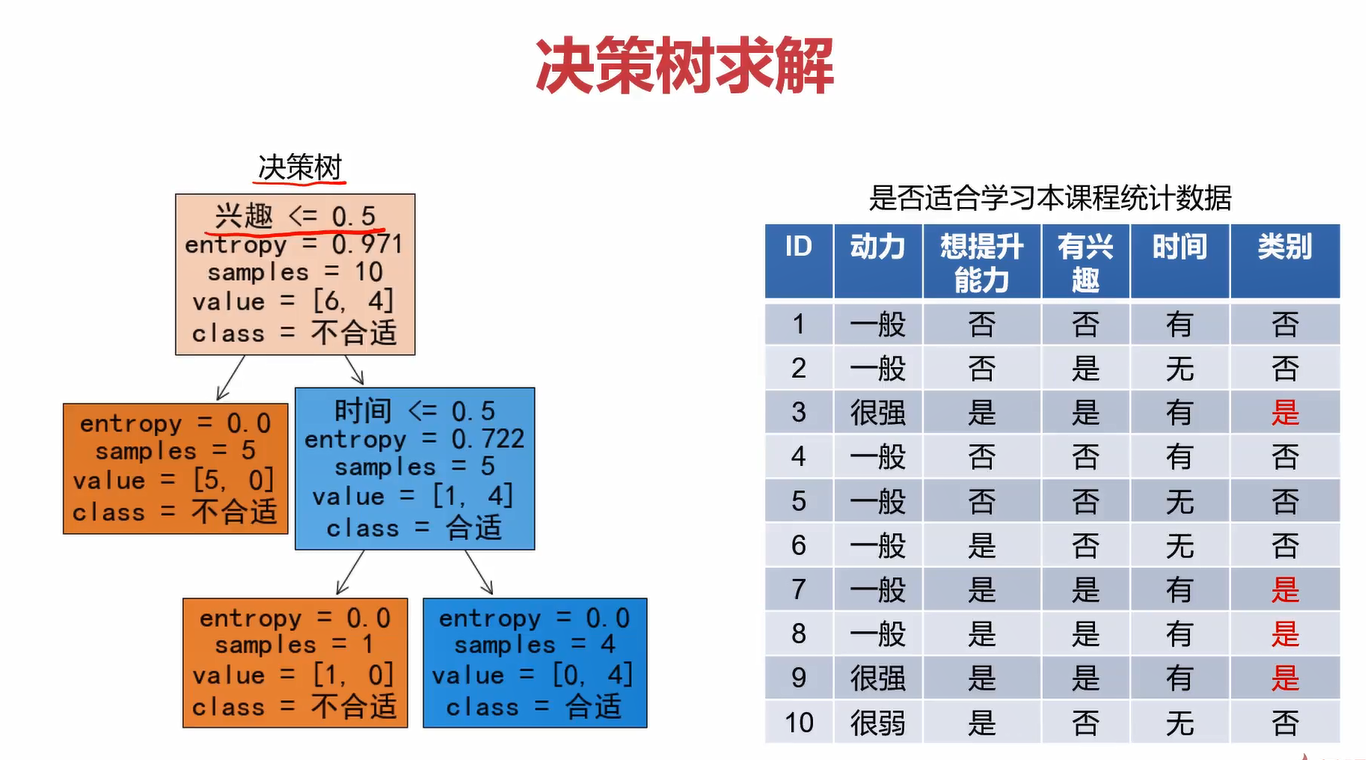

而对于决策树,它在每一层会问一个问题,根据你回答的“yes” or “no”来判断是否进入下一层。例如,在这里的第一层问你“是否特别想了解或学习ai”,如果你回答yes,那就直接判定你适合学习本课程,结束整个决策树了;如果你回答no,则进入下一层,问下一个问题“是否想提升能力”,如果你回答no,······,如果你回答yes,······,进入下一层重复此过程,直至结束整个决策树。

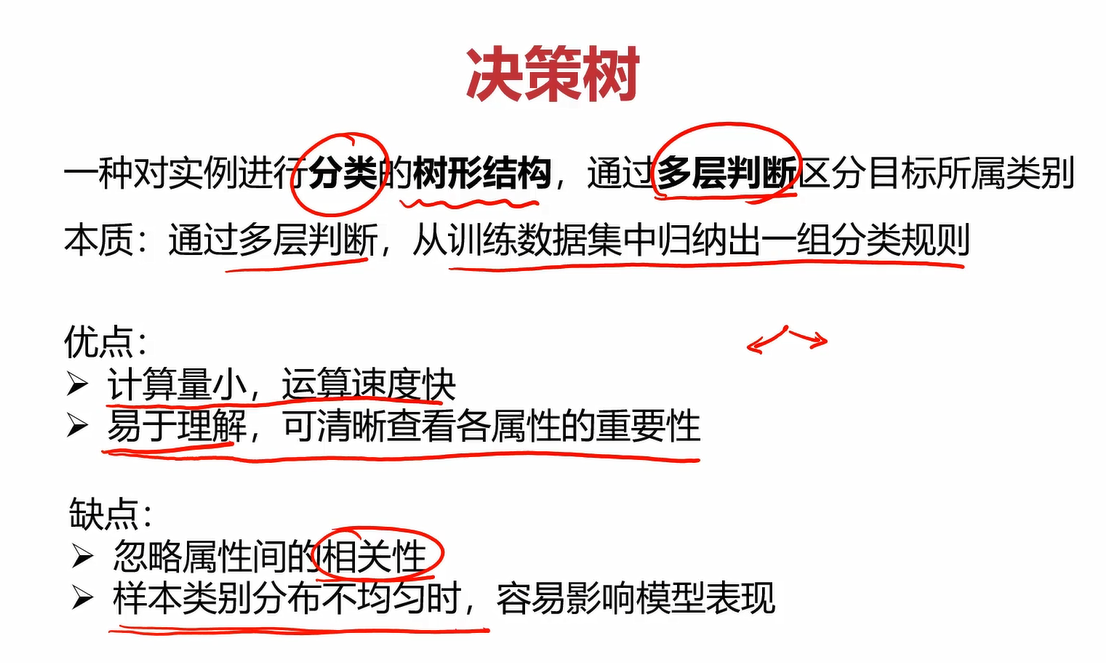

1.1定义

决策树(Decision Tree):

1.2求解

观察决策树的过程,我们会发现最关键的点就是确定每一层的问题,也就是下图中的1、2、3这3个节点,也可以称他们为特征。特征选的好,就能得到比较好的决策树模型,从而能进行正确的分类。

具体流程可以参考以下案例。

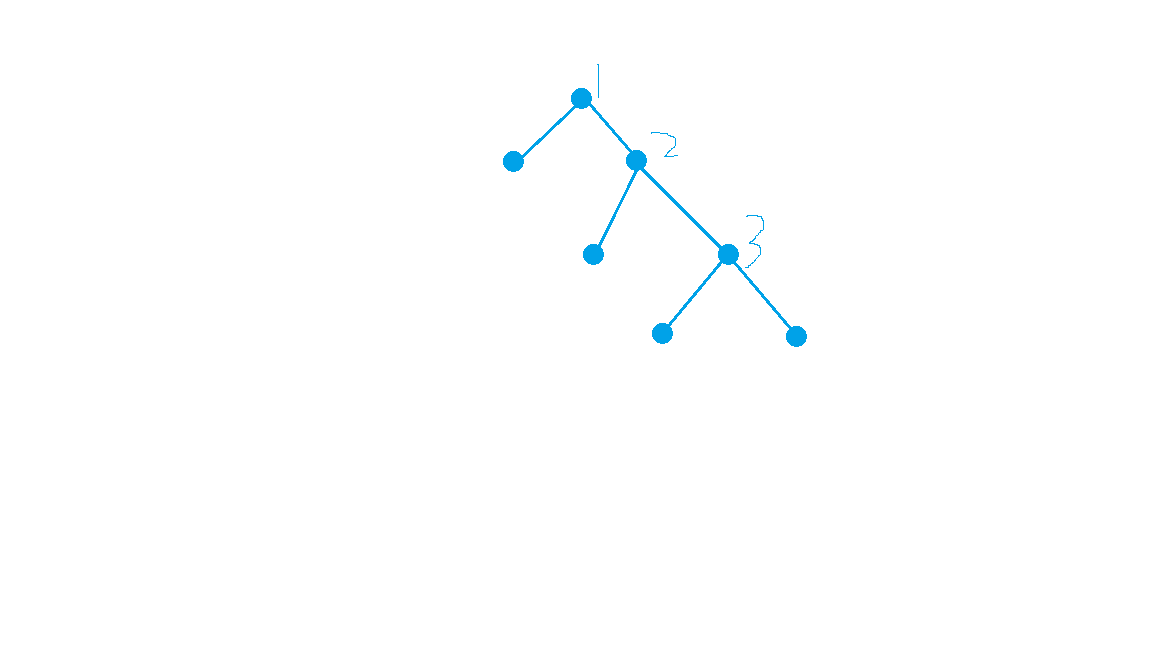

目标:根据动力、想提升能力与否、有无兴趣、有无时间这4个指标判断某人是否适合本课程。

这4个指标与类别之间的关系有如下图表

不同特征(特征也就是上面说的每层的问题,那1、2、3个节点)会决定不同的决策树,那如何确定每层选择哪个特征呢?

三种求解方法:ID3、C4.5、CART

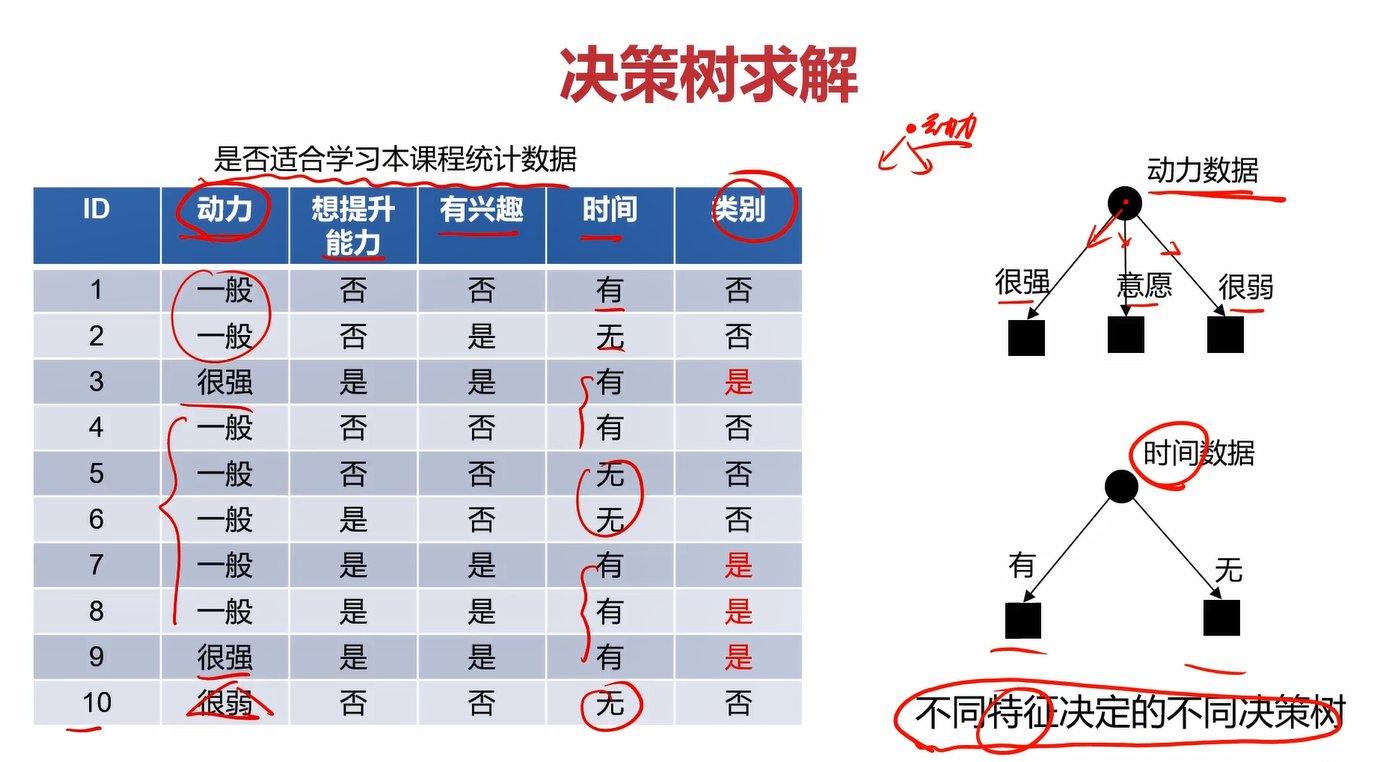

ID3:利用信息熵原理选择信息增益最大的属性作为分类属性,递归地拓展决策树的分支,完成决策树的构造。

三者主要的区别就是选择的目标函数不同,ID3使用的是信息增益,C4.5使用信息增益率,CART使用的是Gini系数。

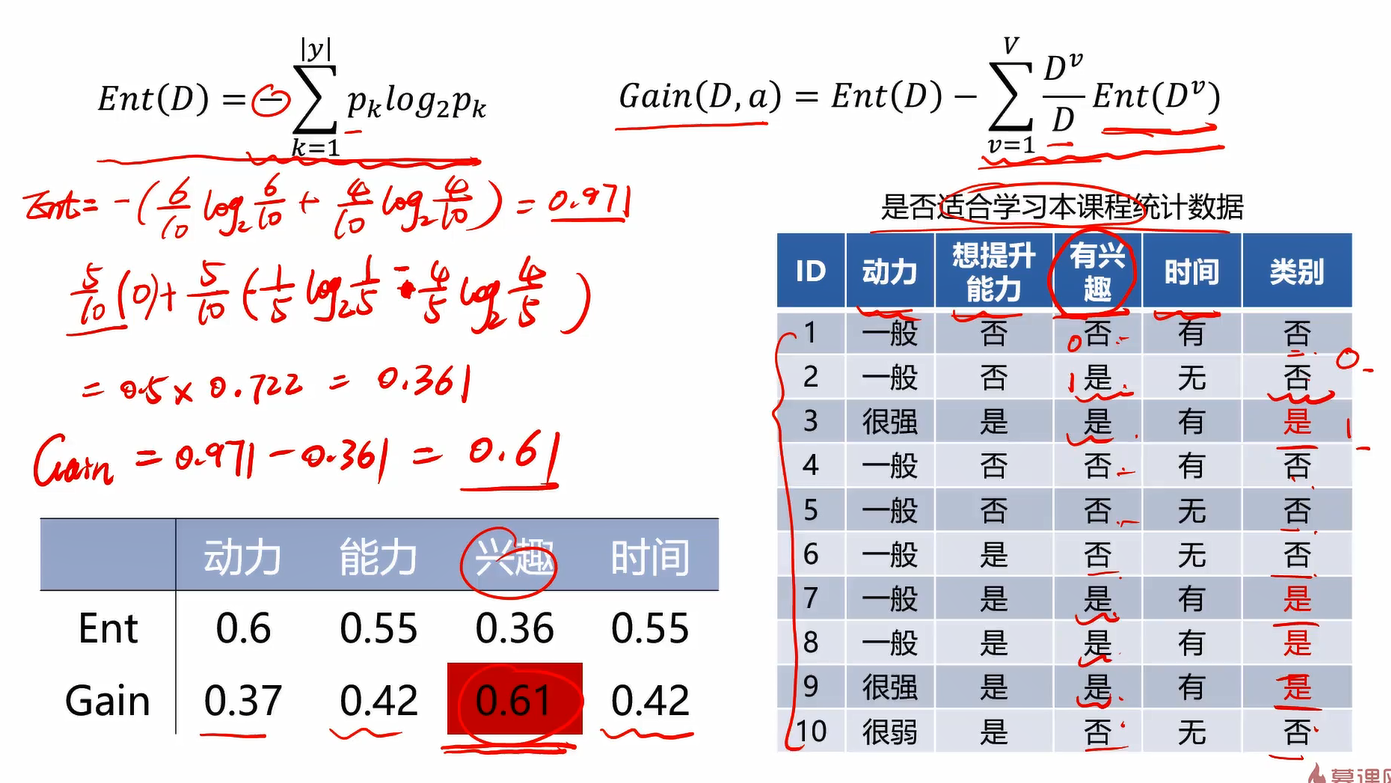

信息熵:度量随机变量不确定性的指标,熵越大,变量的不确定性就越大。信息熵的定义及公式如下,特别地,当pk=1或pk=0时,信息熵Ent(D)=0。

根据信息熵,可以计算以属性a进行样本划分带来的信息增益:

我们的目标就是使划分之后得不确定性尽可能地小,也就是划分后的信息熵尽可能小,信息增益尽可能地大。

基于此原则进行计算得下图

可以看到,以兴趣进行划分时,获得的信息增益Gain与其他几个相比最大,为0.61。因此,因首先选择兴趣作为划分节点。剩下的几层重复此过程,直到把每一层的特征都确定下来,可以得到下图。

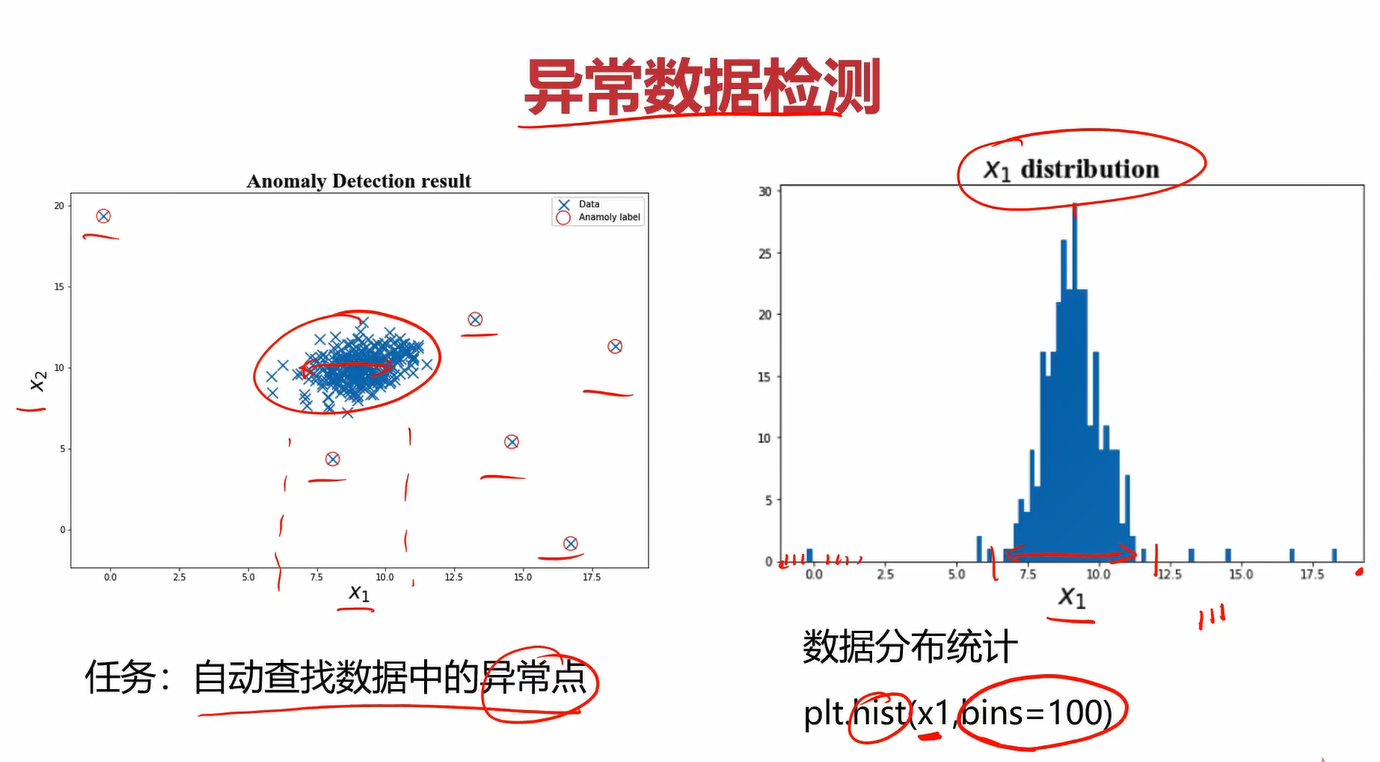

2.异常检测

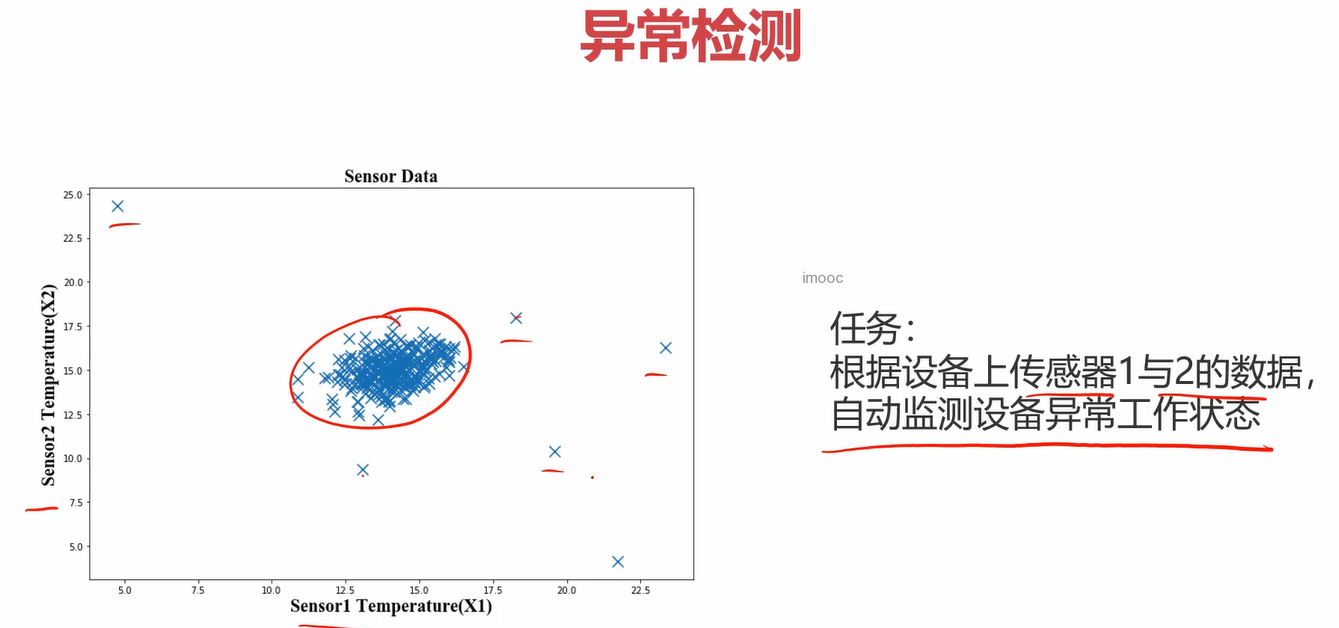

异常检测是什么呢?举个例子,一堆人在操场排队,总有那么几个人喜欢掉队,你是班主任,你想找出这几个掉队的家伙,那这个过程就是一个异常检测的过程。很简单对吧,看看下面的两个案例,你就能更明白异常检测是干什么的了。

任务1:根据传感器X1和传感器X2的数据自动检测设备异常工作状态。

任务2:找出异常的小鱼。

2.1定义

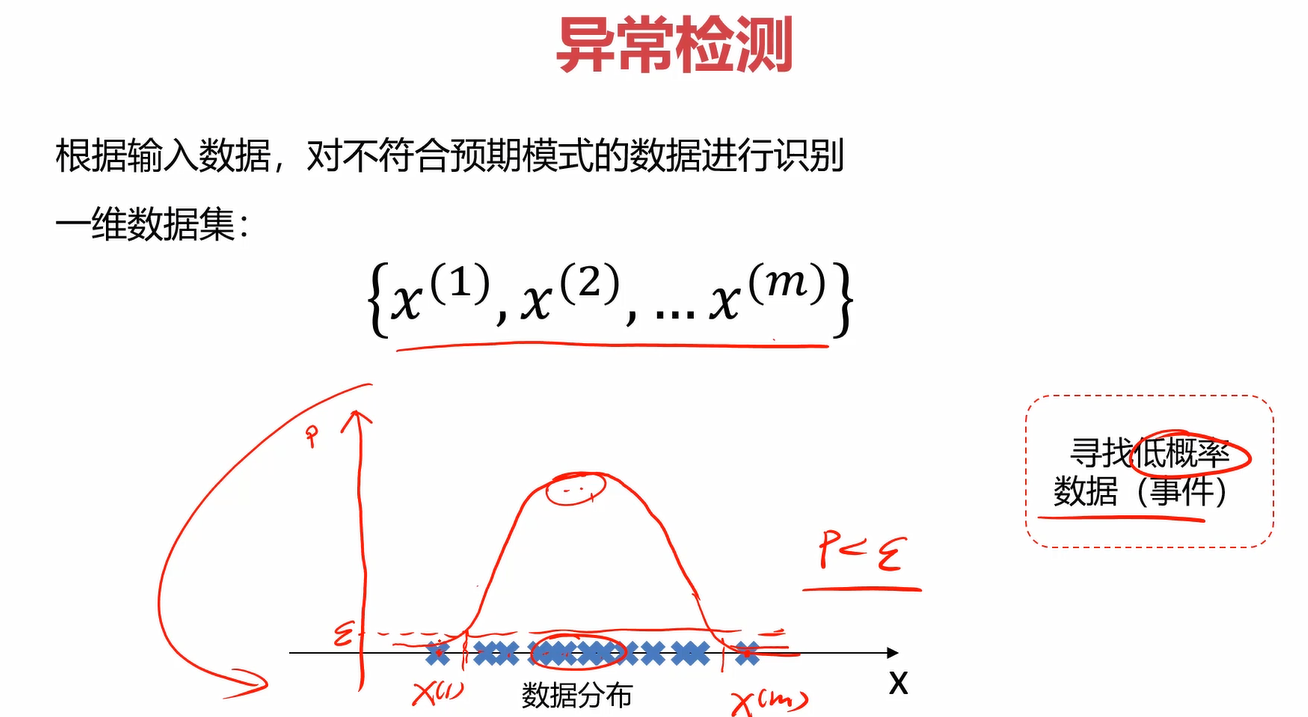

异常检测(Anomaly Detection):根据输入数据,对不符合预期模式的数据进行识别。

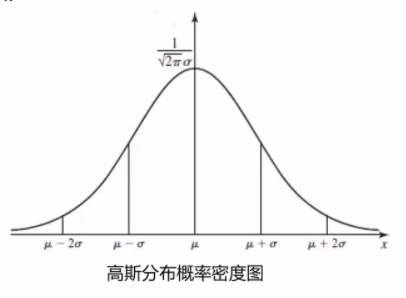

对于m个给定的一维数据集,如何去检测异常的点?在数学上通常会使用概率密度进行检测,概率密度可以理解成随机给定一个点,这个点落在轴上位置的可能性。比如下图中,给定数据集的点落在中间比较多,落在边上比较少,那中间的概率密度就比较大,边上就比较小。概率密度越大的话,说明这片的点比较集中,数据点越“正常”。反之则比较疏远,数据点越“异常”。因此,可以设置一个合适的概率密度的值ε\varepsilonε,当某个点对应的概率密度的值小于ε\varepsilonε时,我们认为它是“异常”的。

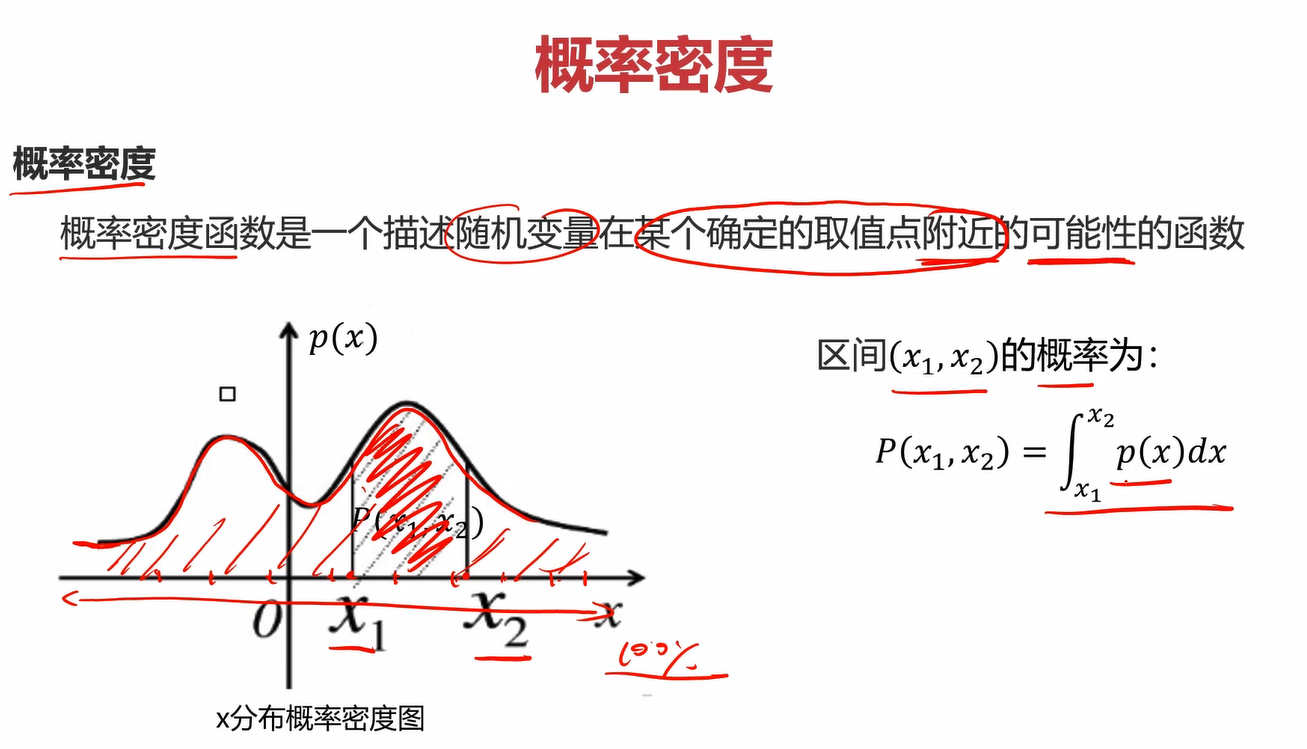

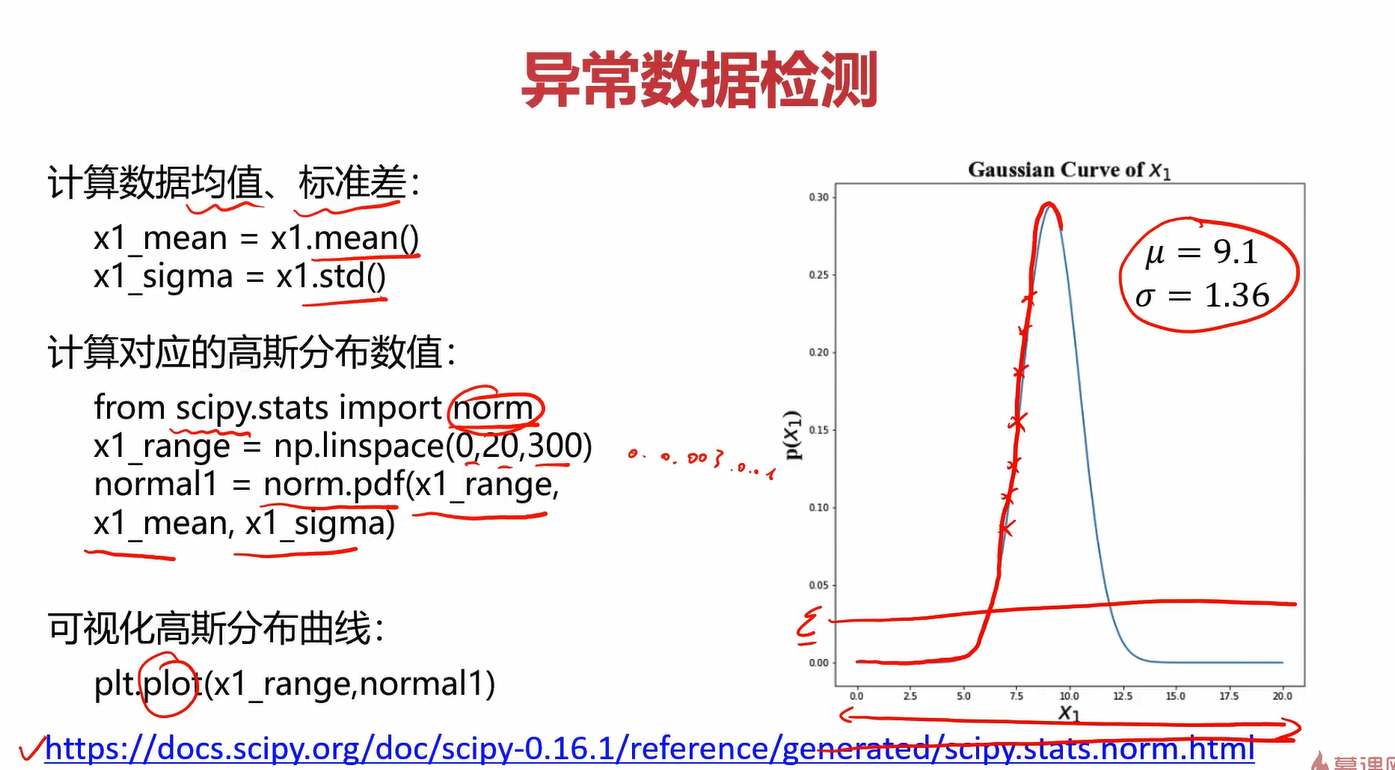

2.2概率密度

区间(x1 ,x2)的概率为∫x 1 x 2 p(x)dx\int ^{x~2~}_{x~1~} p(x) {\rm d}x∫x 1 x 2 p(x)dx,其实也就是区间内概率密度函数与x轴构成的面积。显然,在整个定义区间上概率密度函数与x轴构成的面积为1。当分布均匀时,概率分布函数应该是一条平行于x轴的线。

2.3高斯分布

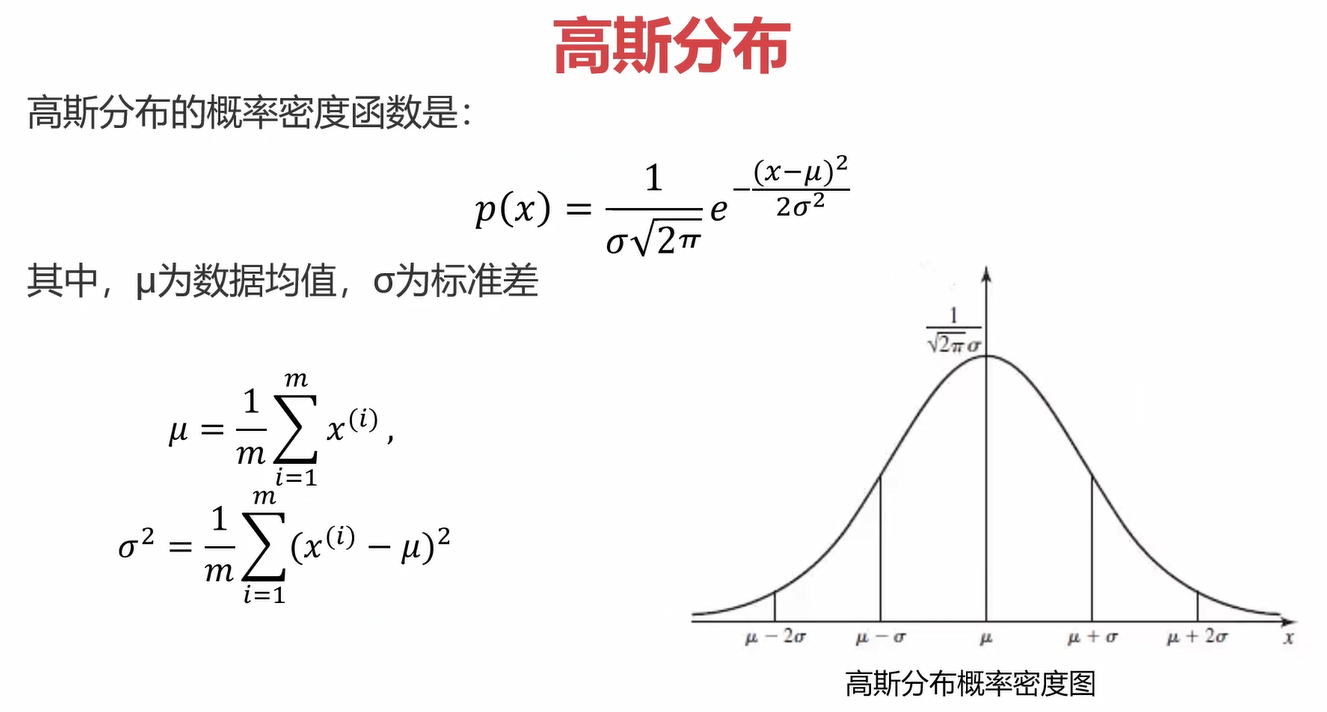

高斯分布的定义如下,你要问为什么,我也不知道,目前会用就行。先计算出数据集的均值和方差,再带入高斯分布的概率密度函数即可计算出某一点对应的概率。

高斯函数是一条对称的、越靠近中间函数值越大的有规律的函数。

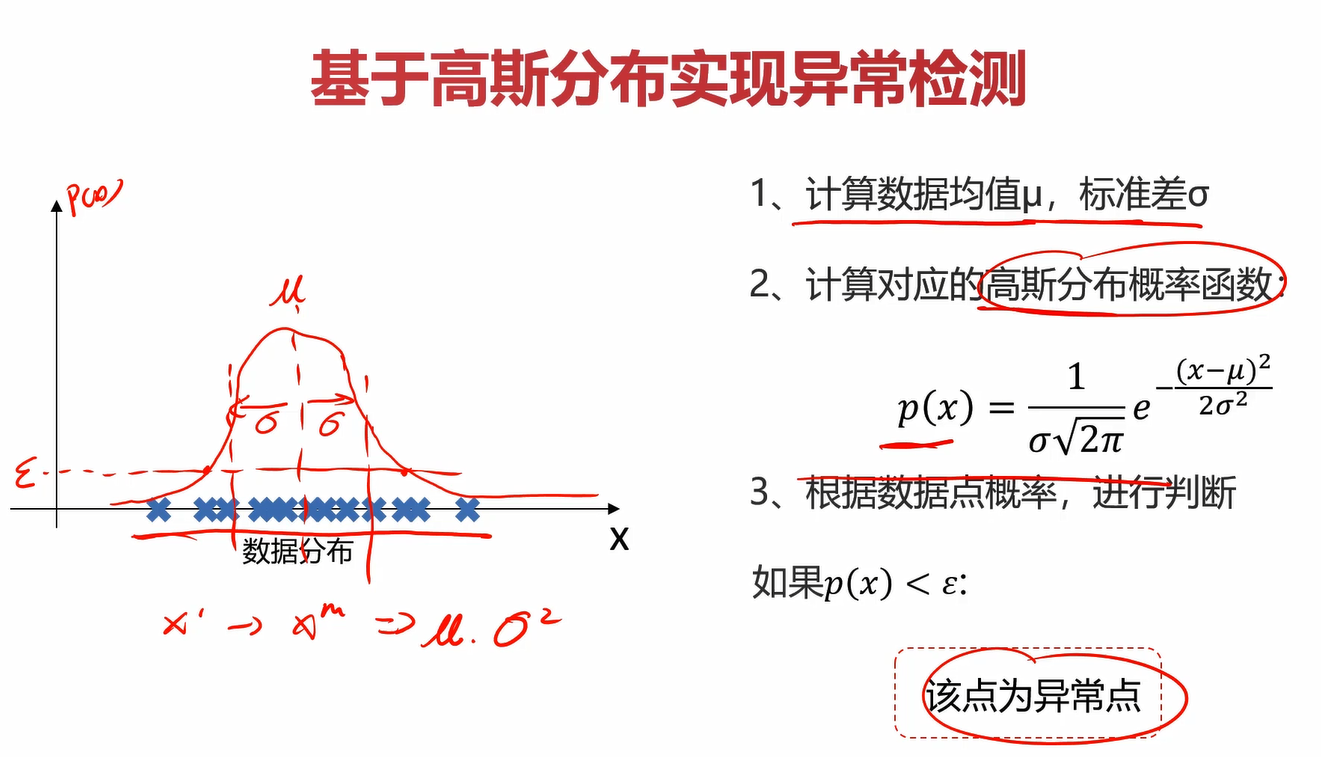

2.4使用高斯函数进行异常检测

前面已经分析过了,这里看看就好。

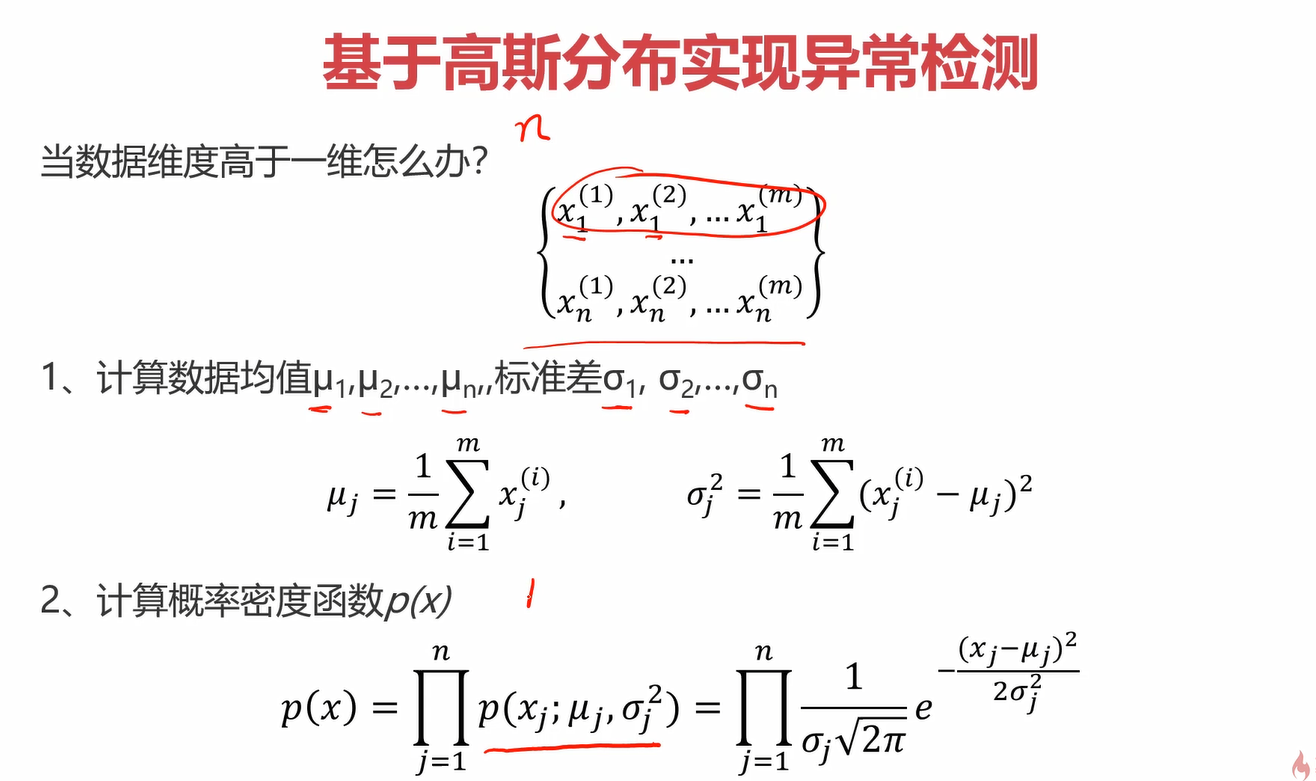

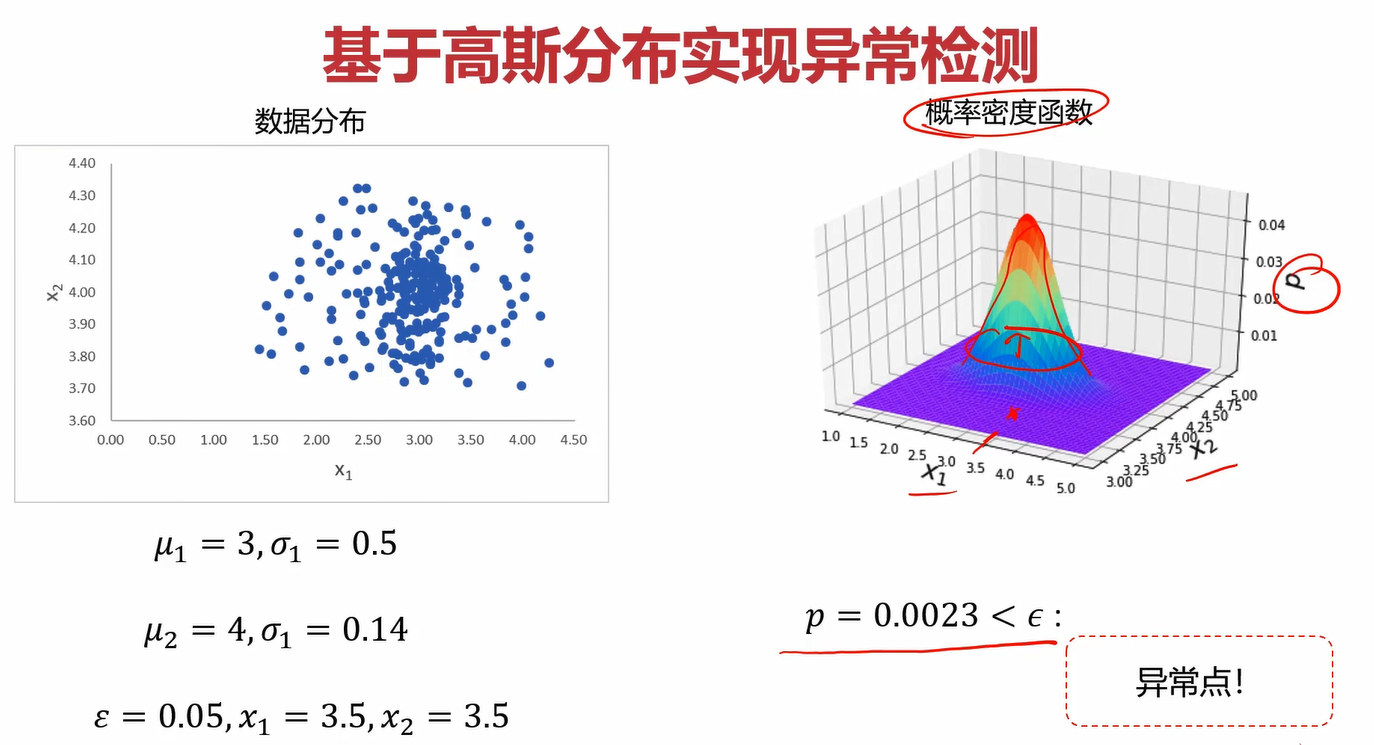

对于多维的数据集,只需要对均值、标准差、和概率密度函数做出一点改变即可。

假设有2维数据集

对于均值和方差,只需分别计算出每个维度的均值和方差,比如2个维度的均值和方差分别为μ\muμ1,σ\sigmaσ1,μ\muμ2,σ\sigmaσ2。

对于概率密度函数,2维数据集的总概率密度函数p(x)就等于分别用μ\muμ1,σ\sigmaσ1,μ\muμ2,σ\sigmaσ2带入高斯分布概率函数计算出的每个维度的概率的乘积。

2.5高斯分布概率函数的可视化

在图形表现上,当数据集为1维时,对应的高斯分布概率函数应该是二维坐标系下的一条线;而当数据集为2维时,对应的高斯分布概率函数应该是三维空间下的一个曲面;

3.主成分分析

主成分分析(Principal Component Analysis)

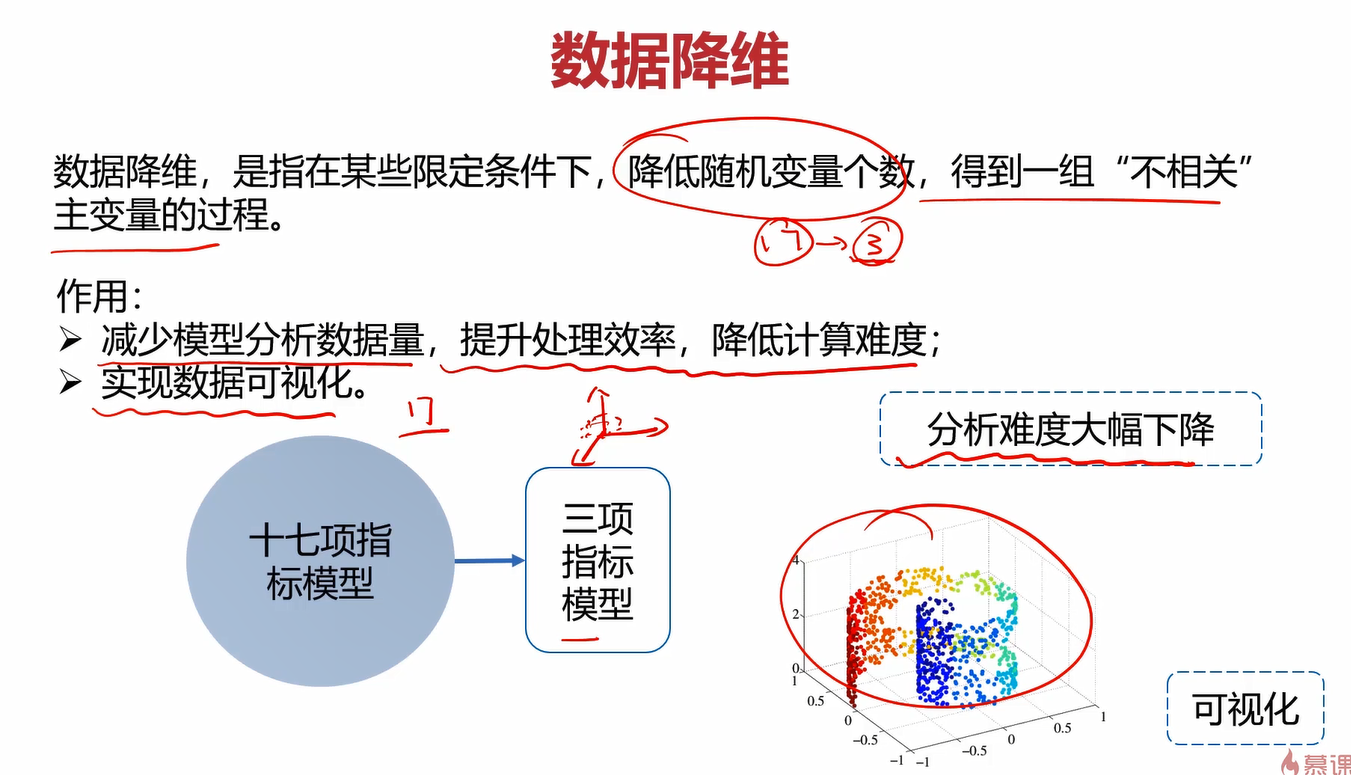

3.1数据降维

通过一下案例了解一下数据降维(Dimensionality Reduction)。

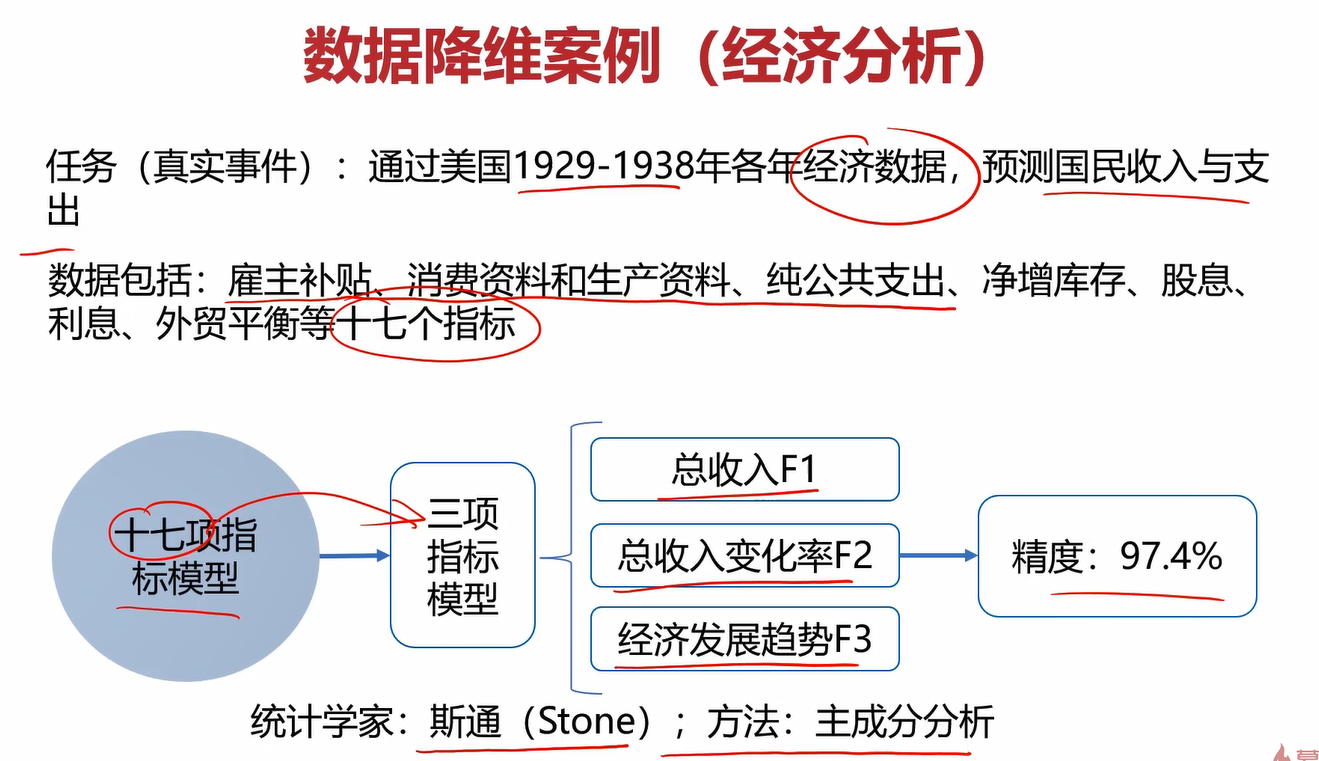

斯通通过将17个指标降低成3个指标,大大减少了计算量,提升了预测效率,降维的方法就是主成分分析(PCA)。

降维不仅能减少计算量,提升效率,还能使模型可视化。显然17项指标的模型是不可能可视化的,但是降维到3个指标的数据是可以可视化的。

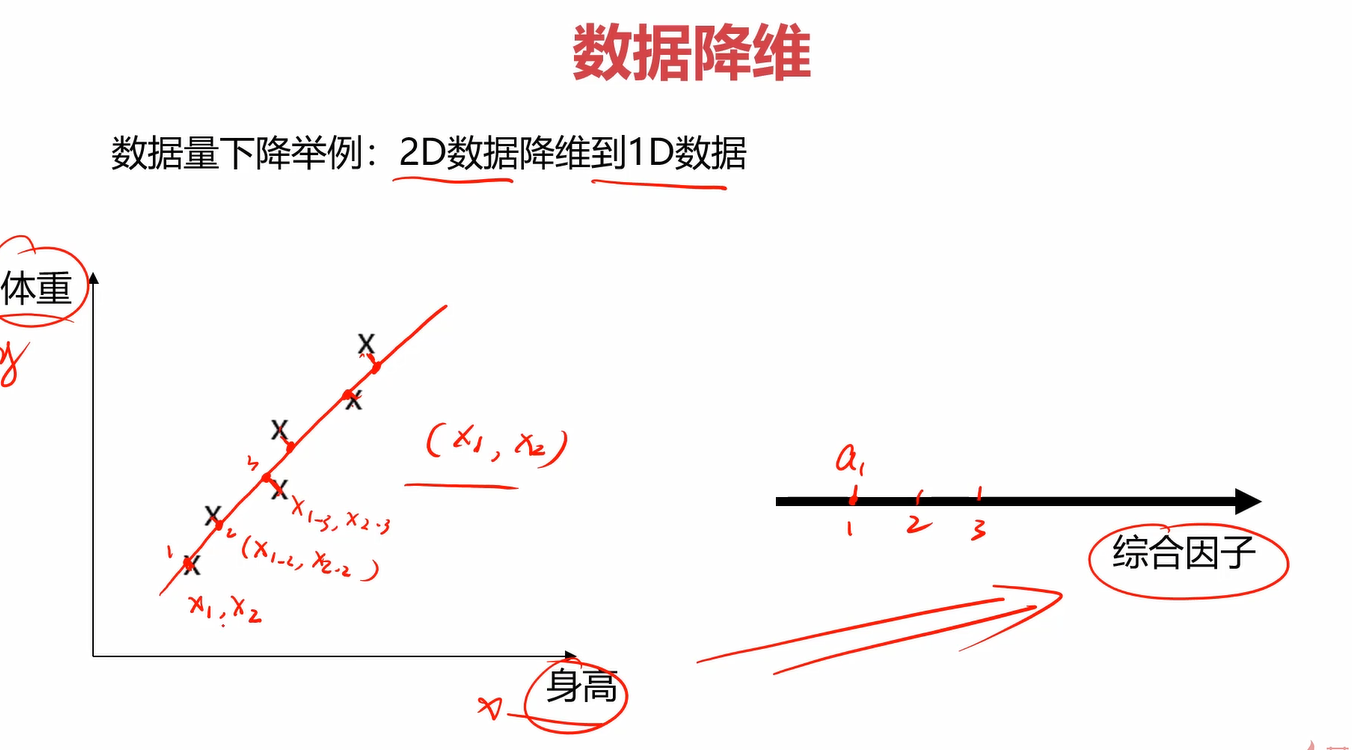

在上图的案例中,数据点是二维的,有身高和体重两个影响因素,我们可以使用上图笔记画的一条线,让这些数据点投影到该线上,并用交点在一维直线中的位置来近似代替该点在二维平面中的位置,这样就将二维数据降到一维了。我们可以把这个交点称为综合因子。

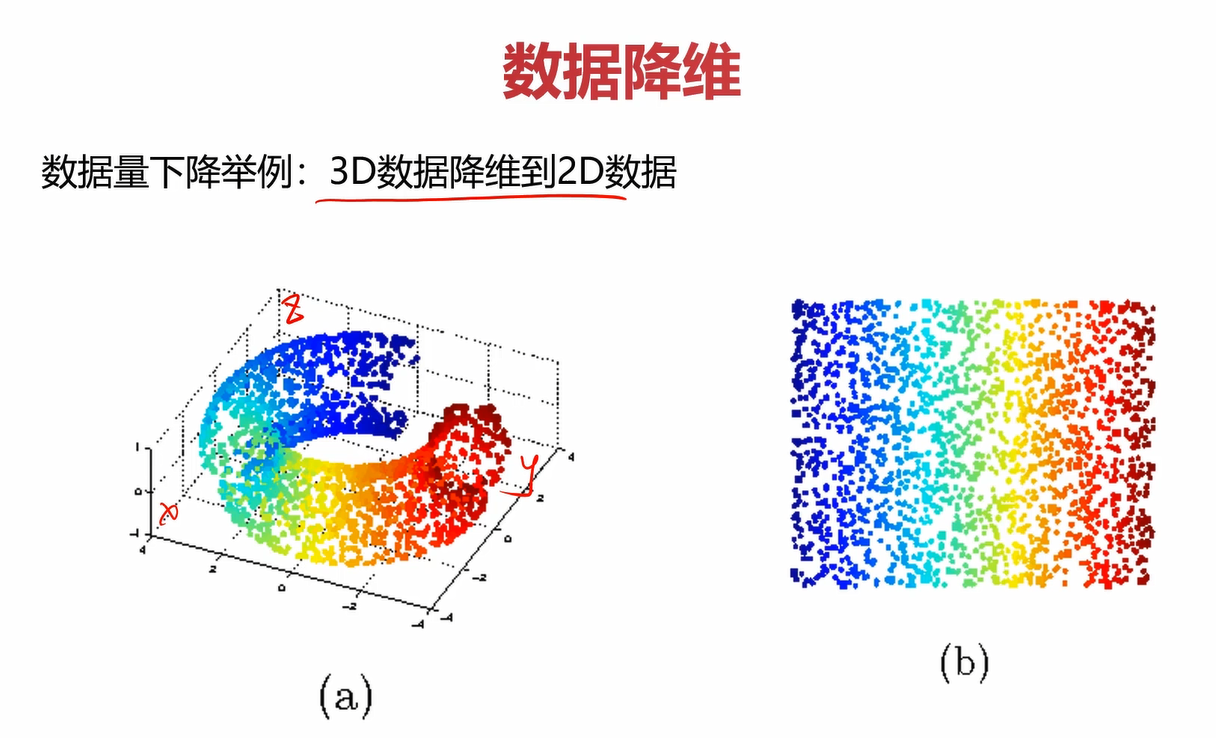

上图案例也是将3维数据投影成一个二维平面。

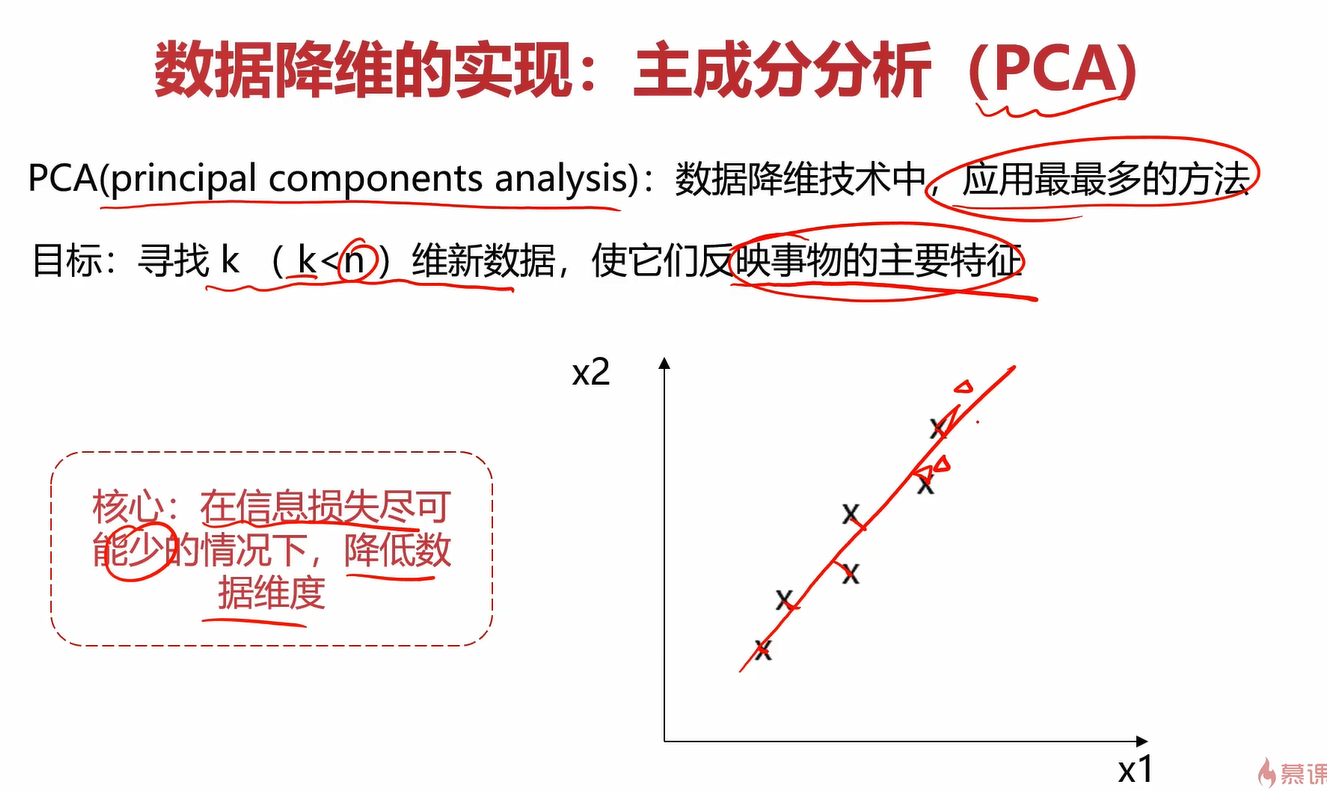

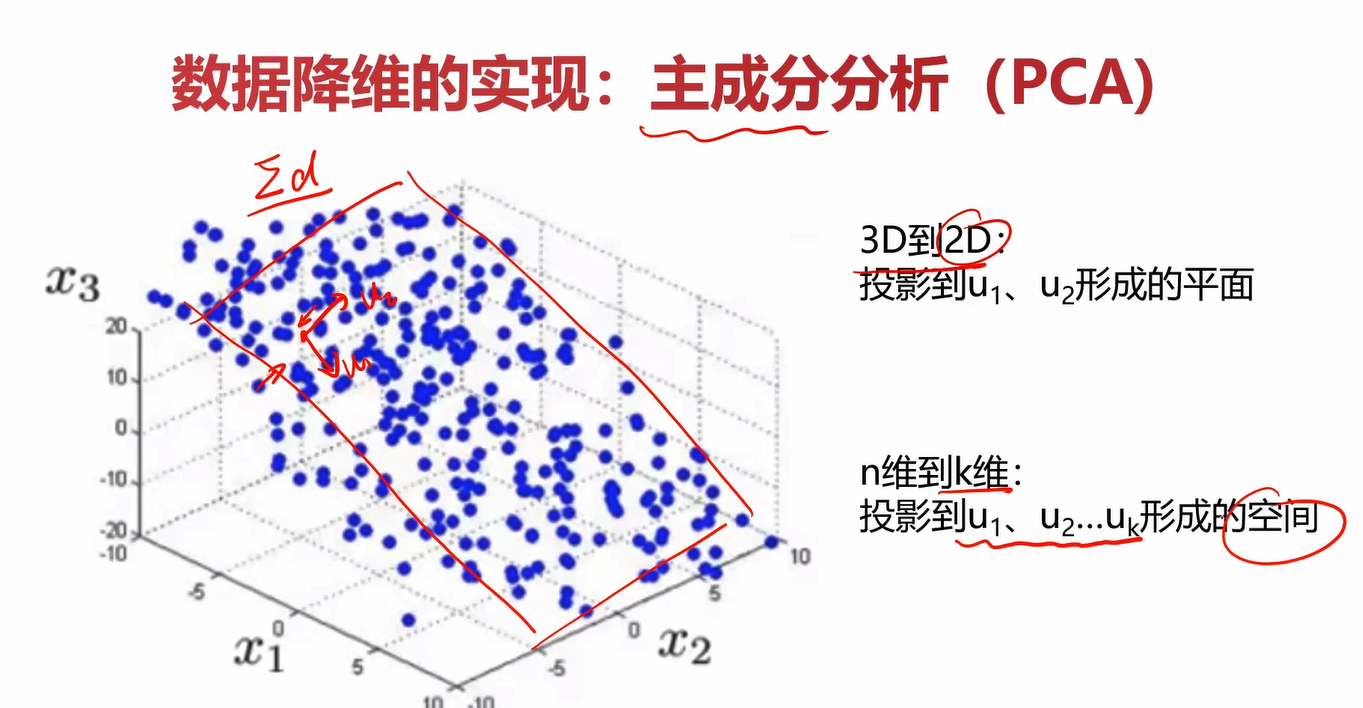

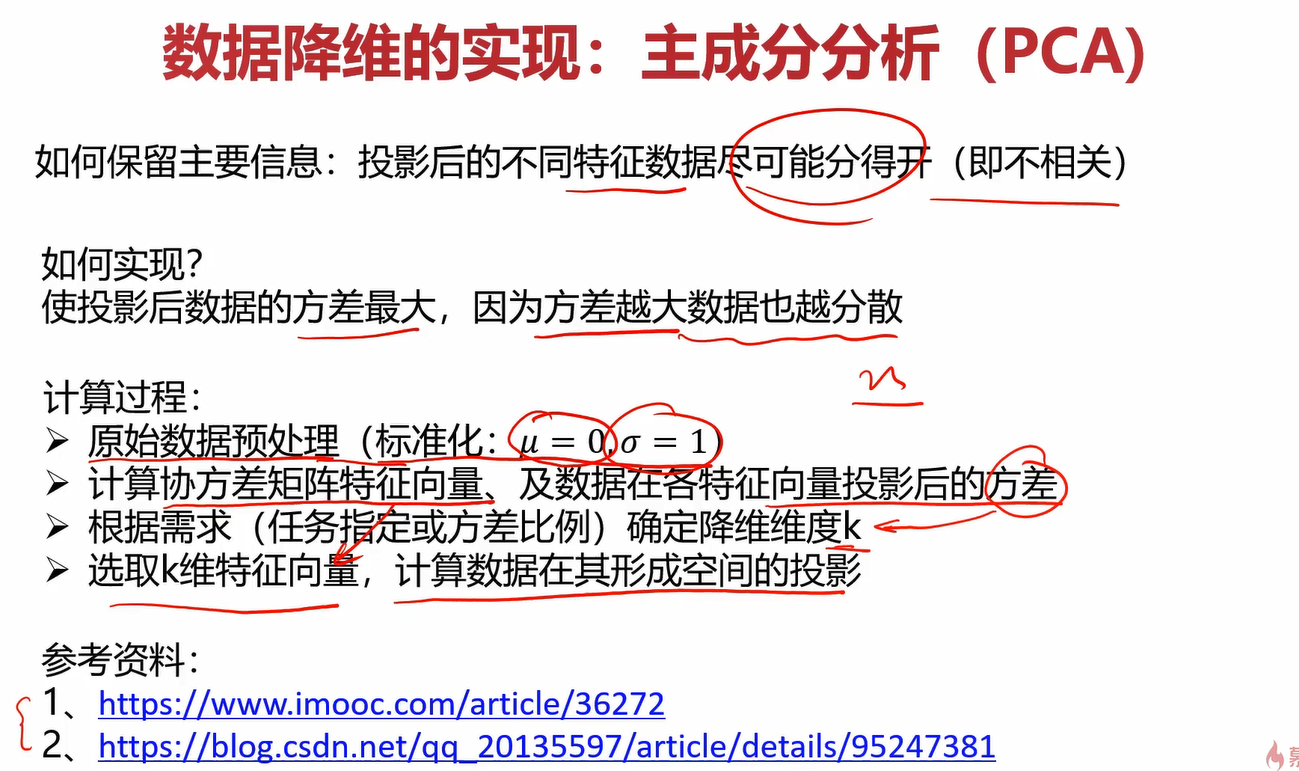

3.2数据降维的实现:PCA

主成分分析(PCA)的核心就是在信息损失尽可能少的情况下,降低数据维度。以二维数据降成一维数据为例,它的损失的部分可以认为是点到直线的距离,我们要让所有点到直线的距离之和最小,这样就可以保证在信息损失尽可能小的情况下降维数据的维度。

在将上面几个降维的案例抽象一下之后,可以得到降维的通用形式,即下图。

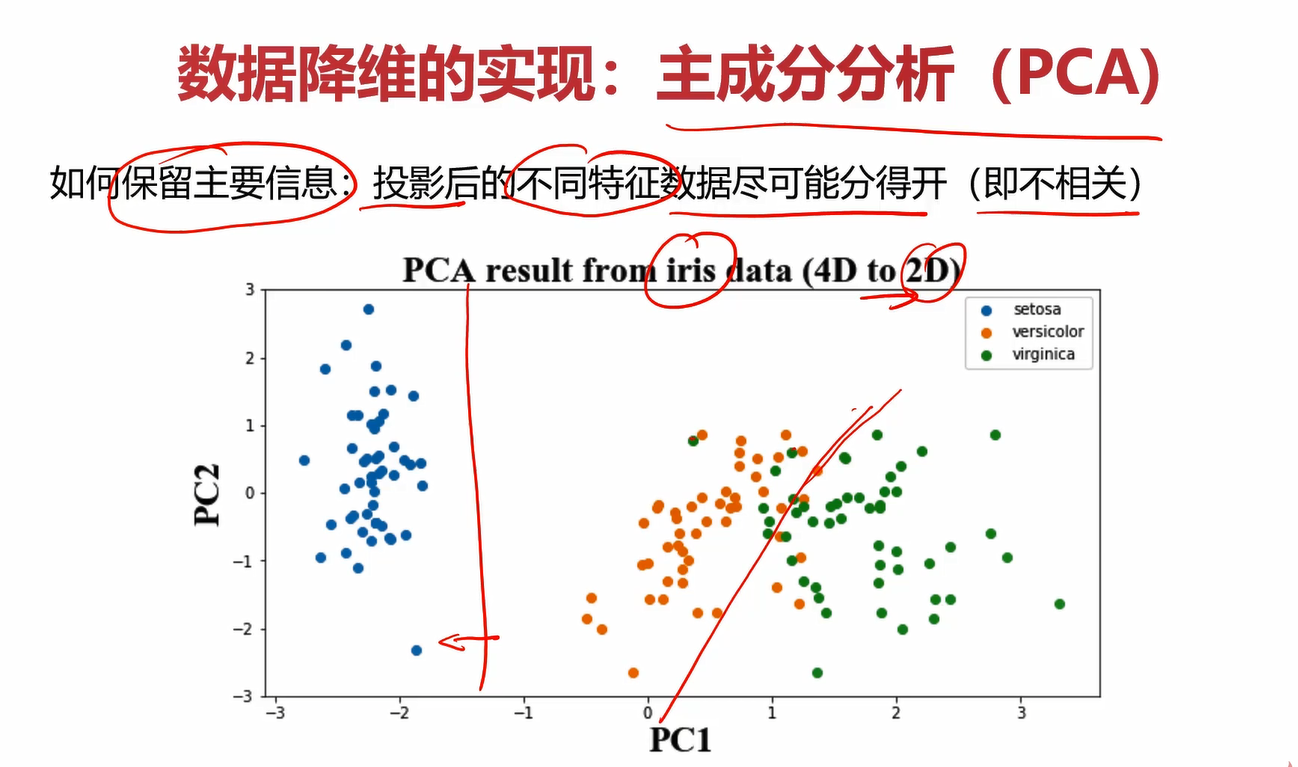

3.3保留主要信息的策略

策略:使投影后数据的方差最大

4.实战准备

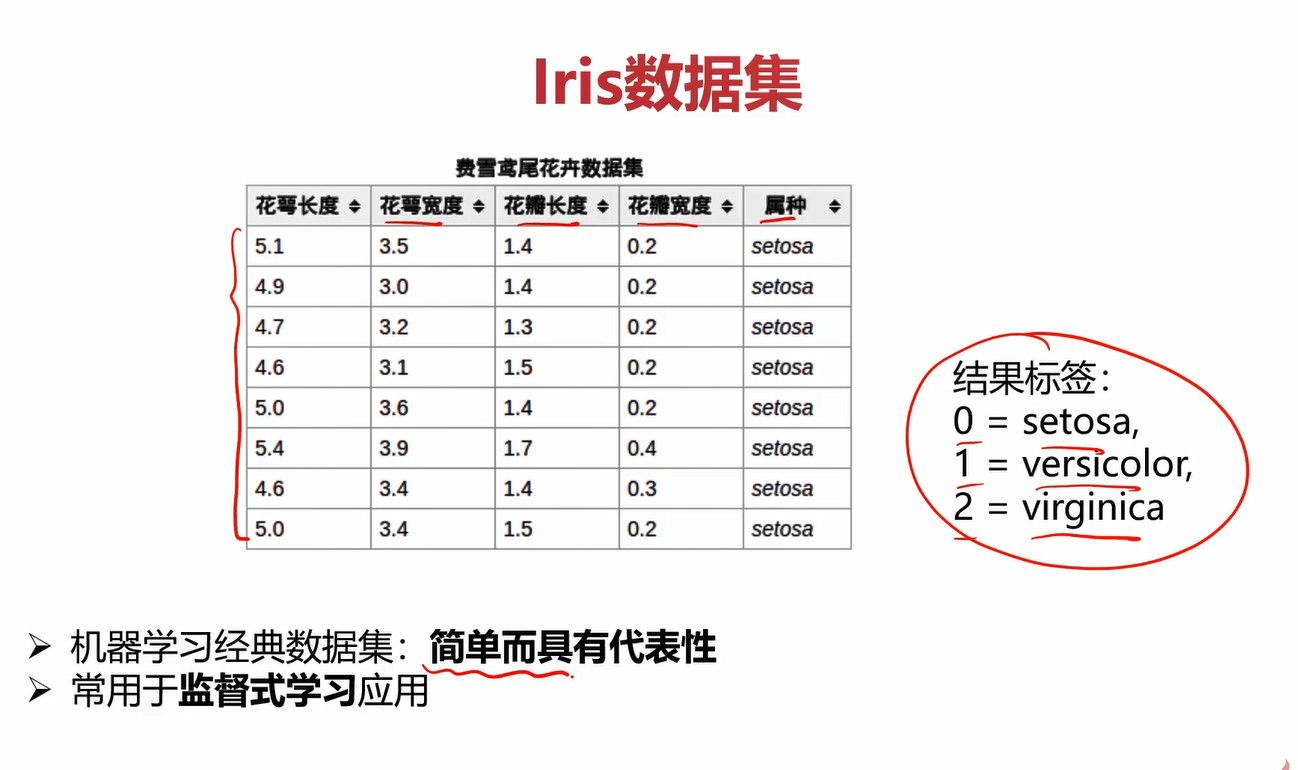

4.1Iris数据集

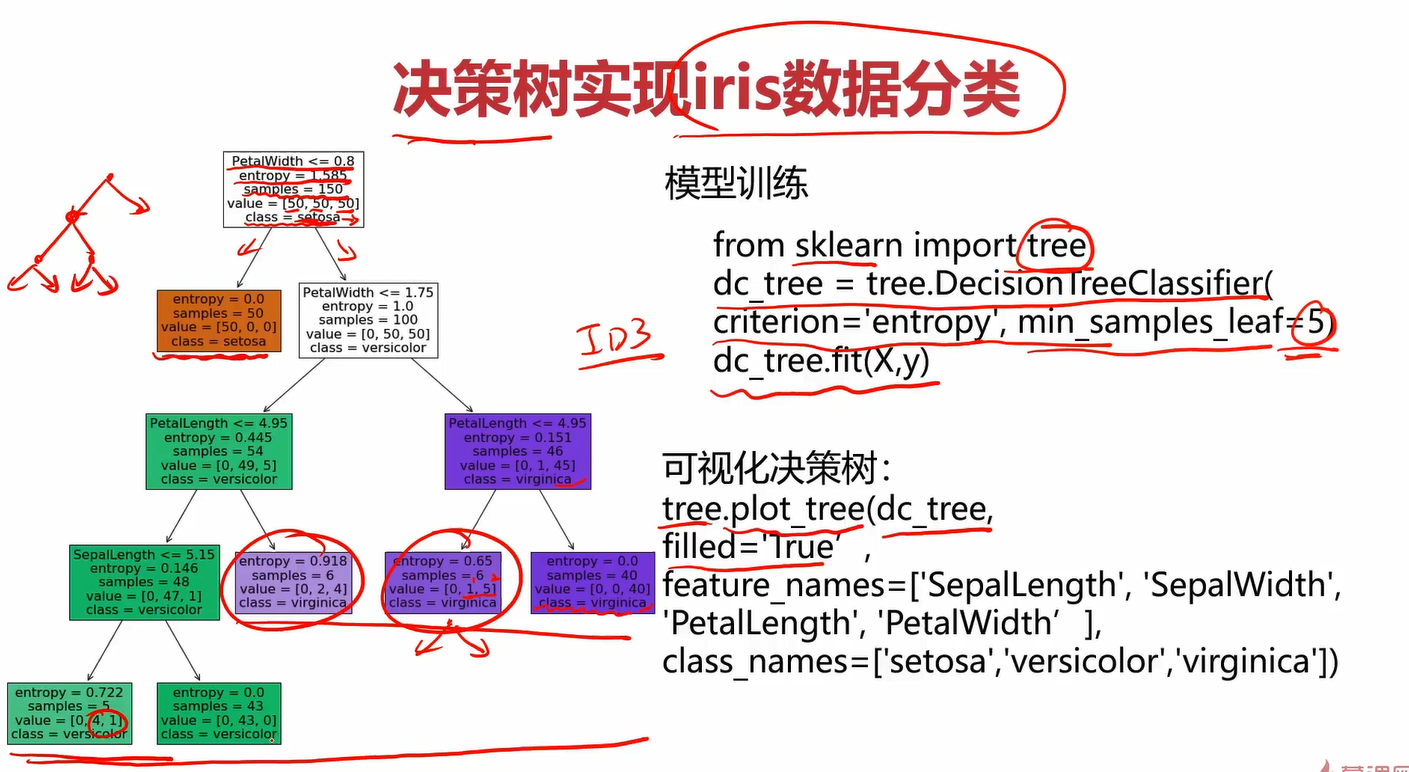

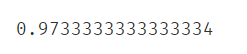

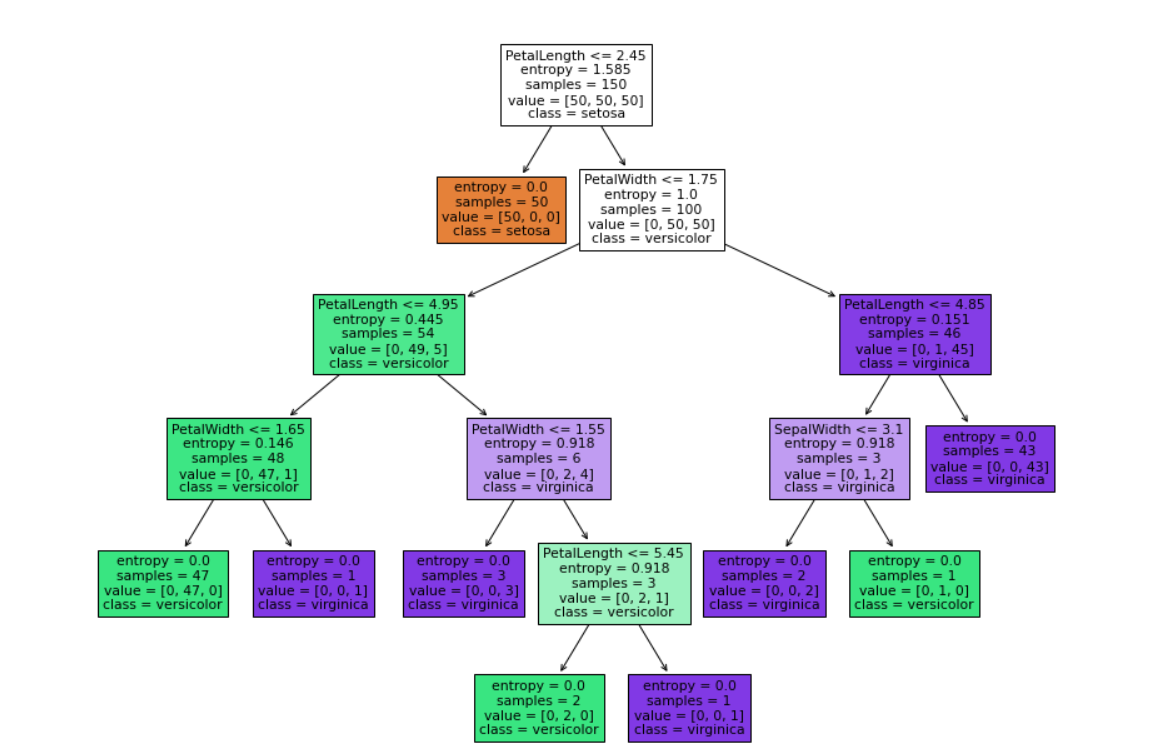

创建决策树分类器中的参数criterion值可以为gini或者entropy,前者是基尼系数,后者是信息熵,criterion='entropy’就是使用ID3方法(ID3就是使用信息增益)。min_samples_leaf这个值限制了叶子节点最少的样本数,如果某叶子节点数目小于样本数,则会和兄弟节点一起被剪枝。min_sample_leaf=5的意思是当划分出的样本量小于=5时就可以终止决策树了,这样可以防止决策树太高,过拟合。可视化决策树中的filled='True’是指填充同一类为同一种颜色。feature_names是不使用默认的名字,而是为了直观自定义名字。class_names也是一样,自定义名字。

4.2异常数据监测的直方图

4.3异常数据检测对应的高斯分布概率函数图

第一次见scipy,关于它的介绍:

Scipy是一个用于数学、科学、工程领域的常用软件包,可以处理插值、积分、优化、图像处理、常微分方程数值解的求解、信号处理等问题。它用于有效计算Numpy矩阵,使Numpy和Scipy协同工作,高效解决问题。

linspace(0,20,300)用于在0~20之间生成300个点,目的是使plot画出来的图更丝滑,如果点太少,图肯定会很尖锐。

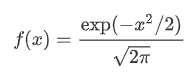

norm.pdf就是高斯分布概率函数,pdf就是probability density function的缩写。

scipy.stats.norm函数 可以实现正态分布(也就是高斯分布)。

pdf : 概率密度函数

标准形式是:

norm.pdf(x, loc, scale)

等同于

norm.pdf(y) / scale ,其中 y = (x - loc) / scaleloc: mean 均值, scale: standard deviation 标准差

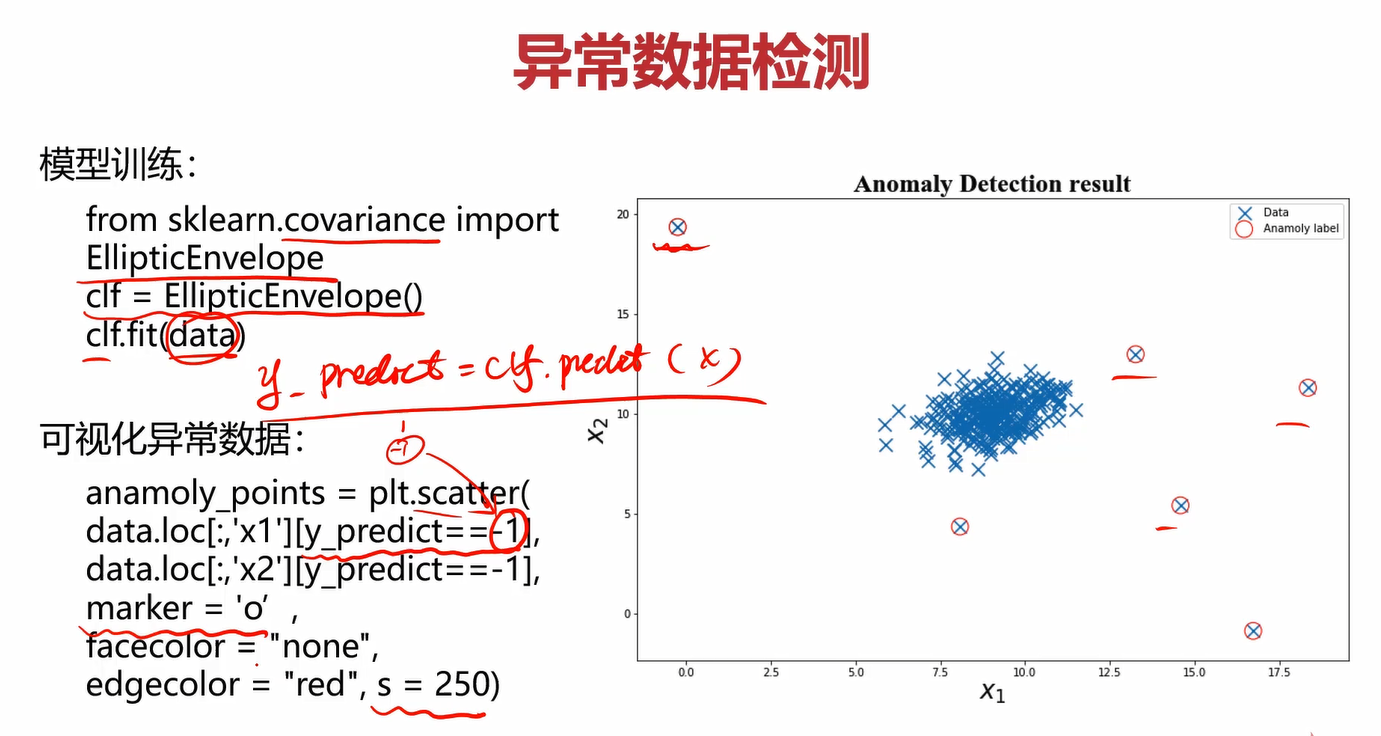

4.4异常数据检测的可视化

sklearn有自带的异常数据检测模块EllipticEnvelope,用他得到的模型进行预测后得到的值只会包含-1和1。-1表示数据异常,1表示数据正常。

4.5iris数据使用PCA降维

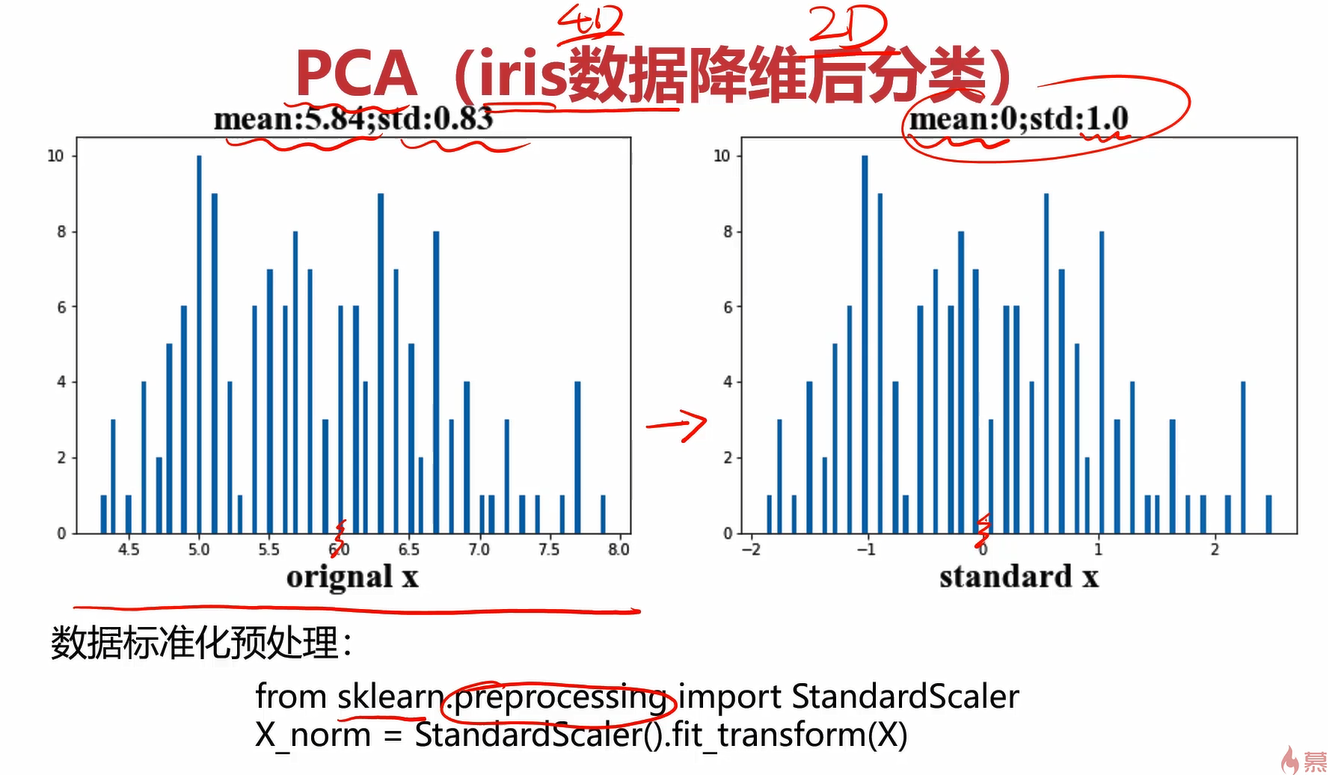

要先进行数据预处理,把数据标准化。

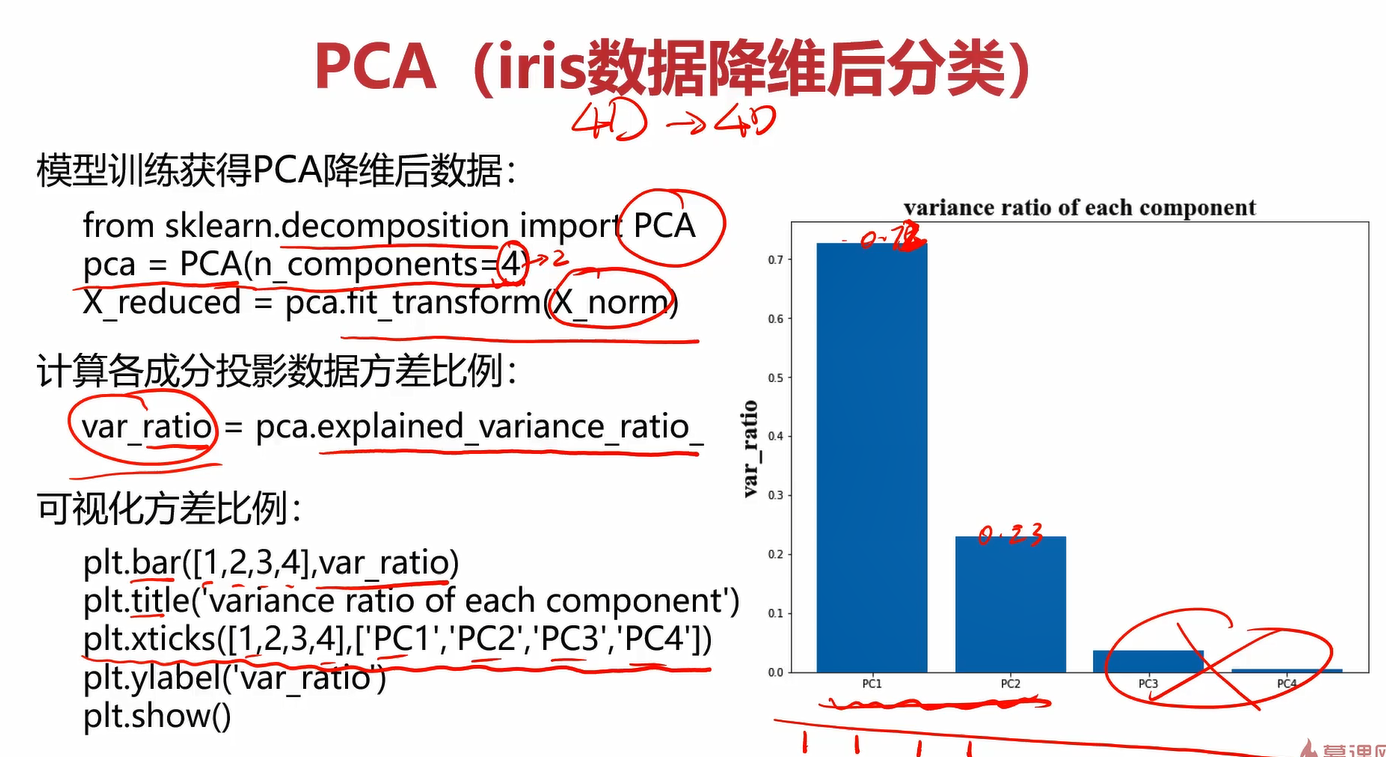

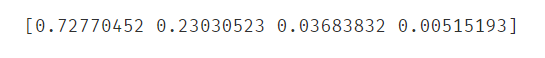

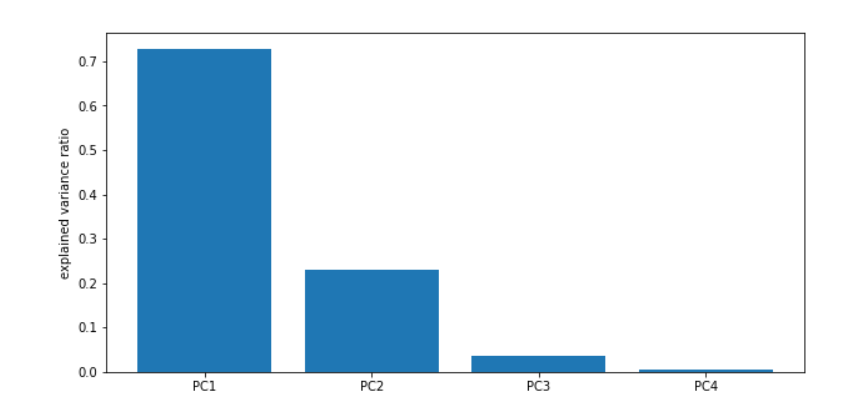

创建PCA实例时传入的n_components=4表示你想把数据降到4维,一开始就是4维,为什么第一次还降到4维?它第一次降维是想看到当前4个维度下的方差情况,从而判断每个维度下的相关性。通过第一次从4维降到4维,我们可以得到4个维度下的方差情况,那下次降维就可以选方差比较大的维度了。比如想降至2维,那就在第一次降维的基础上选择方差最大的2个维度。

训练时,注意这里不再用fit了,而是使用fit_transform,且参数应该传入标准化后的数据X_norm。

通过pca.explained_variance_ratio_可以看到各个维度对应的方差比例。

注意区分bar和hist的使用。bar是画几个出柱状图,直接传入柱的标签和对应的值就行了;而hist是做数据分布统计用的。

关于他俩的区别,有网友评论:

hist是制作一个频率分布图,比如说把一个数据分成10个部分,每个部分的频率是多少。就是大概看一下数据的分布。bar是用来把你已经总结好的数据画出来,可以用来对比各个组的数据。总之hist只是专门制作频率分布的,而bar的应用范围很广,你可以同时对比多个组,还可以更细的分组。你如果分好了数据,用bar也能做到hist的效果。用hist还能得到hist画图的数据,具体是a=hist(x),可以看到分成10份的频率分布。或者你可以手工制定分成多少。之后你可以用bar把a画出来,或者对a进行处理。

4.6可视化PCA

5.实战

5.1决策树实现iris数据分类

决策树实战task:

1、基于iris_data.csv数据,建立决策树模型,评估模型表现

2、可视化决策树结构

3、修改min_samples_leaf参数,对比模型结果

具体实现流程如下:

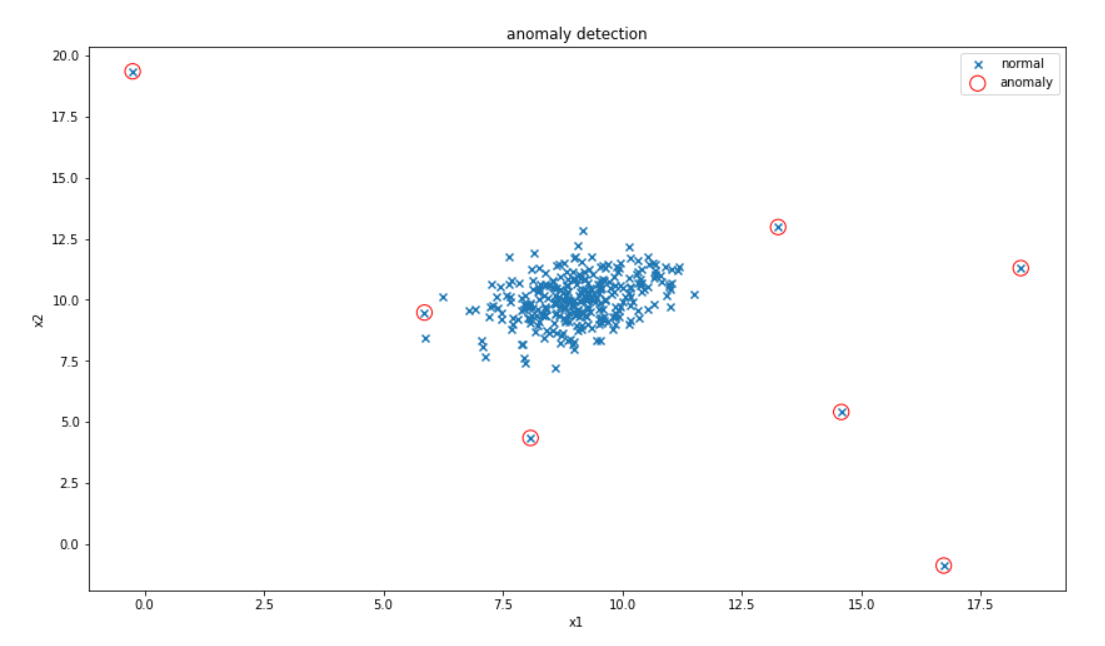

导入iris数据集

#导包

import pandas as pd

from matplotlib import pyplot as plt

from sklearn.metrics import accuracy_score

#导入iris数据

data = pd.read_csv('iris_data.csv')

data.head()

定义X和y

#定义X和y

X = data.drop(['target','label'],axis=1)

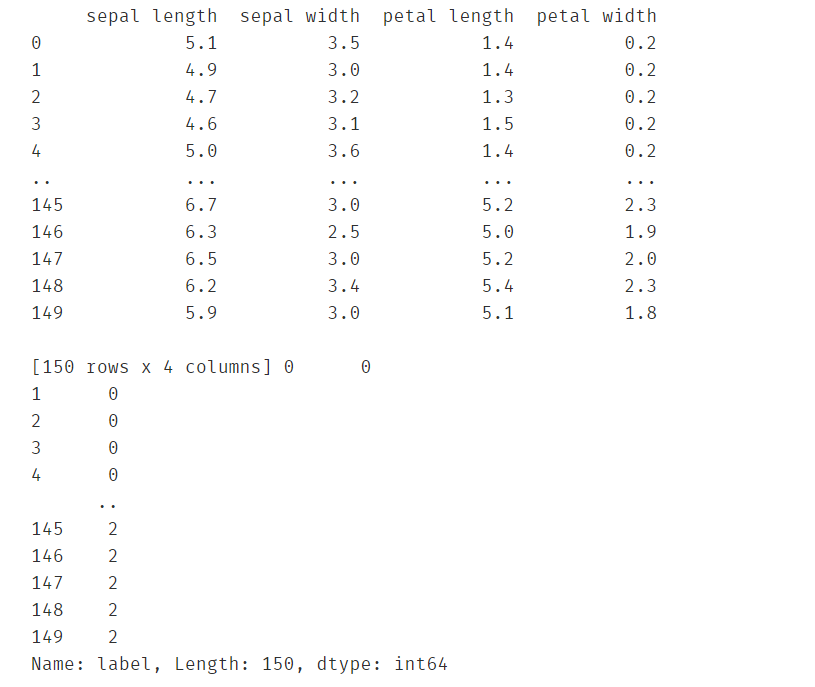

y = data.loc[:,'label']

print(X,y)

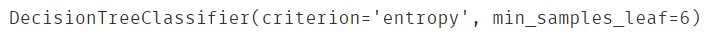

构建决策树模型

#构建决策树模型

from sklearn import tree

decision_tree = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',min_samples_leaf=6)

decision_tree.fit(X,y)

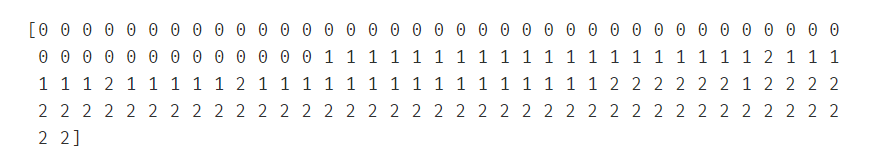

使用模型进行预测

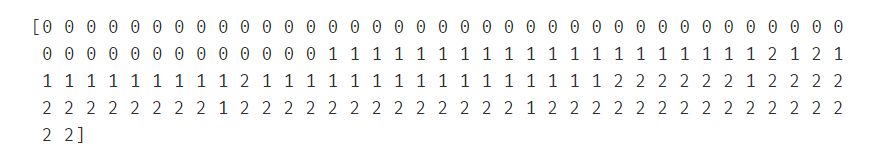

#使用模型预测

y_predict = decision_tree.predict(X)

print(y_predict)

计算模型预测的准确率

#评估模型

print(accuracy_score(y,y_predict))

可视化决策树

#可视化决策树

fig1 = plt.figure(figsize=(11,11))

tree.plot_tree(decision_tree,

feature_names=['SepalLength', 'SepalWidth', 'PetalLength', 'PetalWidth'],

class_names=['setosa','versicolor','virginica'],

filled=True)

plt.show()

更改min_samples_leaf后观察决策树的变化

#更改min_samples_leaf观察效果

decision_tree = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',min_samples_leaf=1)

decision_tree.fit(X,y)

fig1 = plt.figure(figsize=(11,11))

tree.plot_tree(decision_tree,

feature_names=['SepalLength', 'SepalWidth', 'PetalLength', 'PetalWidth'],

class_names=['setosa','versicolor','virginica'],

filled=True)

plt.show()

5.2异常检测

异常检测实战task:

1、基于 anomaly_data.csv数据,可视化数据分布情况、及其对应高斯分布的概率密度函数

2、建立模型,实现异常数据点预测

3、可视化异常检测处理结果

4、修改概率分布阈值EllipticEnvelope(contamination=0.1)中的contamination,查看阈值改变对结果的影响

具体实现流程如下:

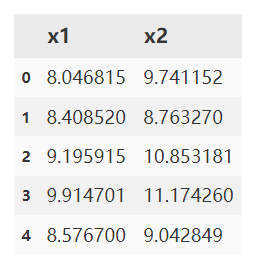

读取数据

#读取csv文件

import pandas as pd

data = pd.read_csv('anomaly_data.csv')

data.head()

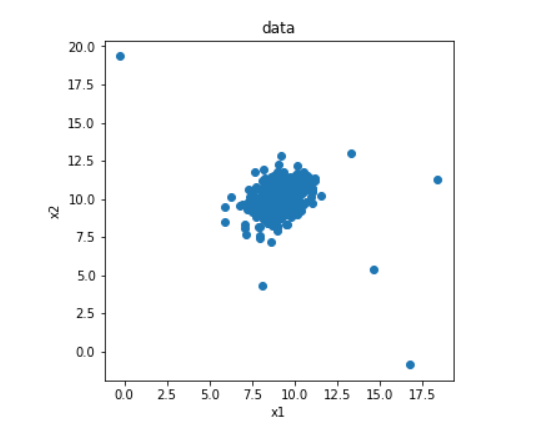

可视化初始的数据

#可视化初始数据

from matplotlib import pyplot as plt

fig1 = plt.figure(figsize=(5,5))

plt.title('data')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('x2')

plt.scatter(data.loc[:,'x1'],data.loc[:,'x2'])

plt.show()

定义x1和x2存储初始的数据

#定义x1和x2

x1 = data.loc[:,'x1']

x2 = data.loc[:,'x2']

可视化x1和x2的分布情况

fig2 = plt.figure(figsize=(20,7))

sb1 = plt.subplot(121)

plt.hist(x1,bins=100)

plt.title('x1 distribution')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('counts')

sb2 = plt.subplot(122)

plt.hist(x2,bins=100)

plt.title('x2 distribution')

plt.xlabel('x2')

plt.ylabel('counts')

plt.show()

分别计算两个维度下的均值和方差

#分别计算两个维度下的均值和方差

import numpy as np

x1_mean = np.mean(x1)

x1_sigma = np.std(x1)

x2_mean = np.mean(x2)

x2_sigma = np.std(x2)

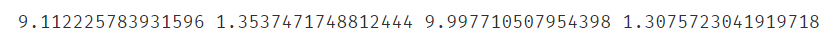

print(x1_mean,x1_sigma,x2_mean,x2_sigma)

计算两个维度下的高斯分布密度函数

#计算高斯分布密度函数p(x)

from scipy.stats import norm

x1_range = np.linspace(0,20,300)

x1_normal = norm.pdf(x1_range,x1_mean,x1_sigma)

x2_range = np.linspace(0,20,300)

x2_normal = norm.pdf(x2_range,x2_mean,x2_sigma)

#normpdf函数:

# y=normpdf(x,mu,sigma):返回参数为μ和σ的正态分布密度函数在x处的值(其中参数mu是μ,参数sigma是σ)

# 这里传入的x是一个np列表,因此得到的应该是对应的一组高斯分布密度函数的值,也正是通过这一组数据使我们可以可视化高斯分布密度函数。

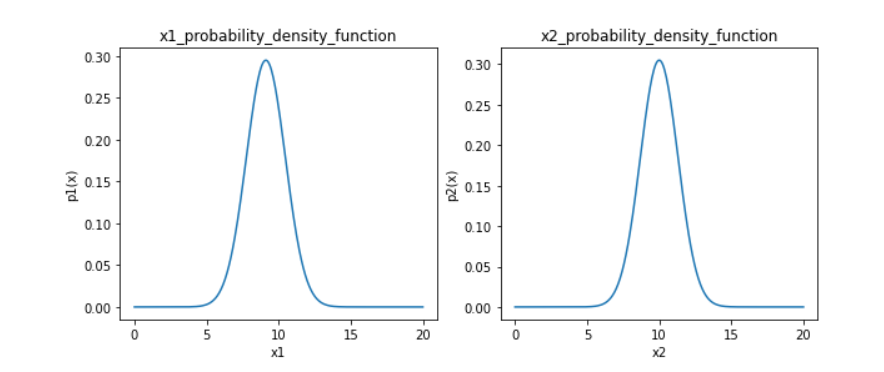

可视化两个维度下的高斯分布密度函数

#可视化高斯分布密度函数

fig3 = plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(121)

plt.title('x1_probability_density_function')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('p1(x)')

plt.plot(x1_range,x1_normal)

plt.subplot(122)

plt.title('x2_probability_density_function')

plt.xlabel('x2')

plt.ylabel('p2(x)')

plt.plot(x2_range,x2_normal)

plt.show()

使用sklearn的异常检测模块构建模型

#构建模型

from sklearn.covariance import EllipticEnvelope

ano_detection = EllipticEnvelope()

ano_detection.fit(data)

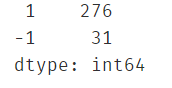

预测并统计预测结果分布情况

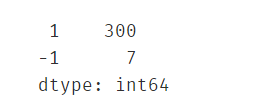

#预测并统计预测结果的分布

res_predict = ano_detection.predict(data)

print(pd.value_counts(res_predict))

画出异常检测的图像

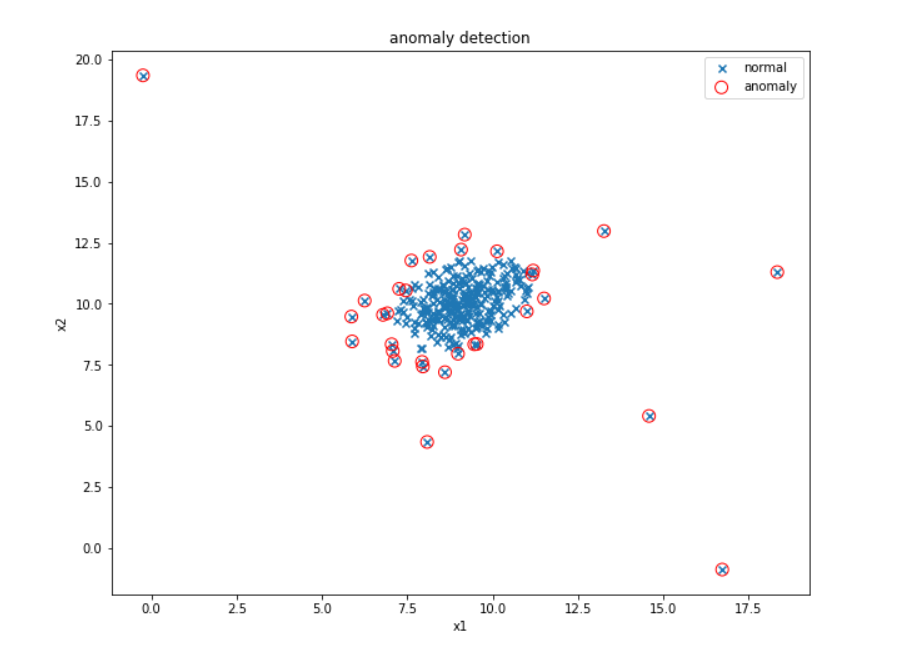

#画出异常检测的图

fig4 = plt.figure(figsize=(10,10))

plt.title('anomaly detection')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('x2')

normal_x = plt.scatter(data.loc[:,'x1'],data.loc[:,'x2'],marker='x')

anomaly_x = plt.scatter(data.loc[:,'x1'][res_predict==-1],

data.loc[:,'x2'][res_predict==-1],

marker='o',edgecolors='red',

facecolor='none',s=100)

plt.legend([normal_x,anomaly_x],['normal','anomaly'])

plt.show()

根据图像调整检测异常点的阈值,使检测的异常点数量合适,再画出图像

#调整检测异常点的阈值,使异常检测结果更精确

ano_detection = EllipticEnvelope(contamination=0.02)

ano_detection.fit(data)

res_predict = ano_detection.predict(data)

print(pd.value_counts(res_predict))

#画出异常检测的图

fig5 = plt.figure(figsize=(15,10))

plt.title('anomaly detection')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('x2')

normal_x = plt.scatter(data.loc[:,'x1'],data.loc[:,'x2'],marker='x')

anomaly_x = plt.scatter(data.loc[:,'x1'][res_predict==-1],

data.loc[:,'x2'][res_predict==-1],

marker='o',edgecolors='red',

facecolor='none',s=150)

plt.legend([normal_x,anomaly_x],['normal','anomaly'])

plt.show()

异常检测实战summary:

1、通过计算数据各维度对应的高斯分布概率密度函数,可用于寻找到数据中的异常点;

2、通过修改概率密度阈值contamination,可调整异常点检测的灵敏度;

3、核心算法参考链接:https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.covariance.EllipticEnvelope.html?highlight=ellipticenvelope

5.3使用PCA对iris数据集降维

PCA实战task:

1、基于iris_data.csv数据,建立KNN模型实现数据分类(n_neighbors=3)

2、对数据进行标准化处理,选取一个维度可视化处理后的效果

3、进行与原数据等维度PCA,查看各主成分的方差比例

4、保留合适的主成分,可视化降维后的数据

5、基于降维后数据建立KNN模型,与原数据表现进行对比

具体实现流程如下:

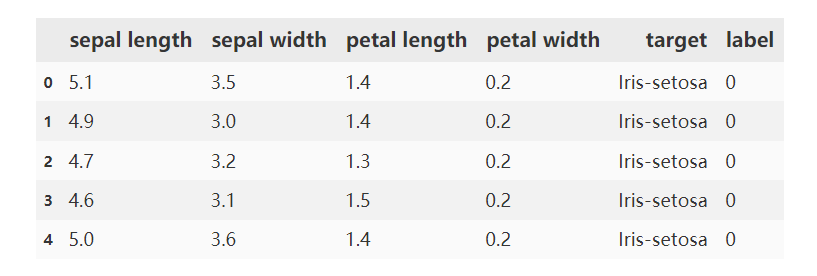

导入数据

import pandas as pd

data = pd.read_csv('iris_data.csv')

data.head()

定义X和y

#定义X和y

X = data.drop(['target','label'],axis=1)

y = data.loc[:,'label']

print(X,y)

建立KNN模型并预测

#建立KNN模型并预测

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

KNN = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

KNN.fit(X,y)

y_predict = KNN.predict(X)

print(y_predict)

计算预测准确率

#计算KNN对iris数据集预测的准确率

from sklearn.metrics import accuracy_score

print(accuracy_score(y,y_predict))

将数据标准化

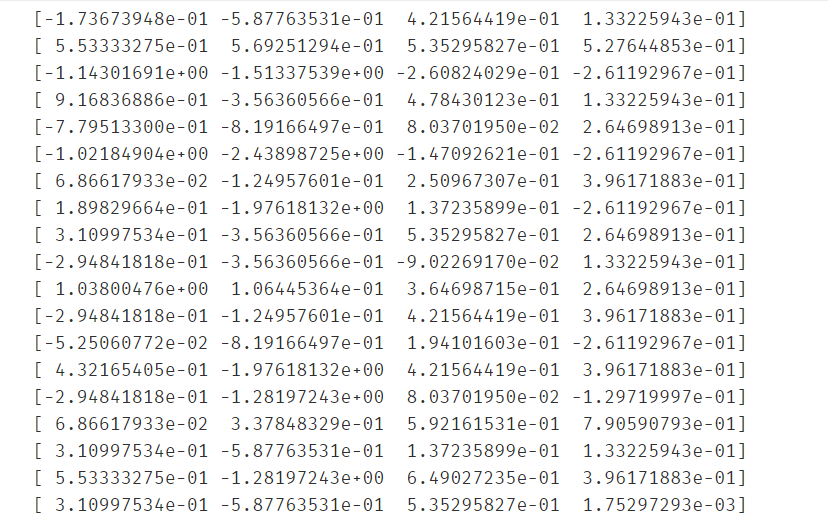

#将数据标准化

import numpy as np

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

X_stan = scaler.fit_transform(X)

print(X_stan)

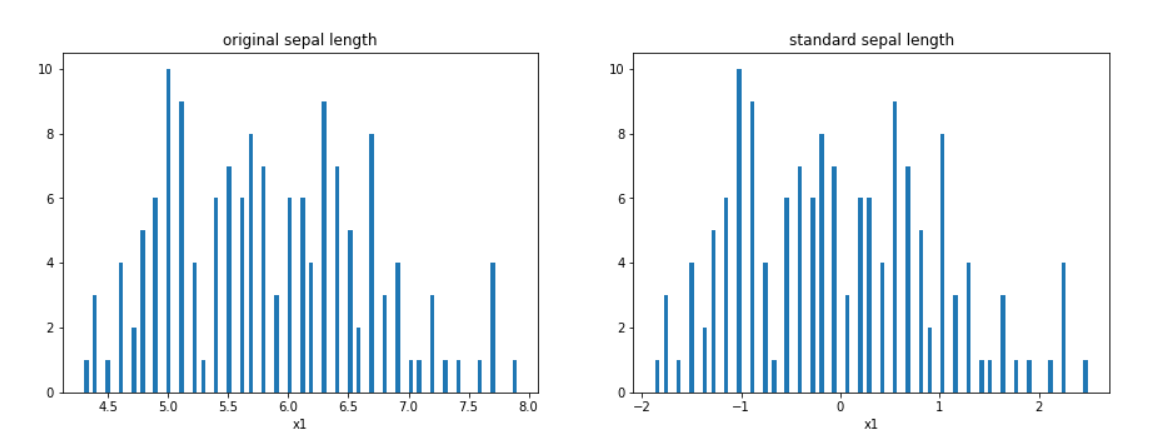

画出标准化前后的统计分布图

#为了直观地观察数据标准化前后的差异,画出标准化前后的统计分布图

from matplotlib import pyplot as plt

fig1 = plt.figure(figsize=(15,5))

plt.subplot(121)

plt.title('original sepal length')

#这里只看其中一个维度,维度太多线也会太多,不好看

plt.hist(X.loc[:,'sepal length'],bins=100)

plt.xlabel('x1')

plt.subplot(122)

plt.title('standard sepal length')

#这里fit_transform返回的是ndarray,已经不是DataFrame了,因此不能在用loc()了,得用切片索引。

plt.hist(X_stan[:,0],bins=100)

plt.xlabel('x1')

plt.show()

计算标准化前后的均值和标准差

#标准化主要是对均值和标准差进行“标准化”,因此计算标准化前后的均值和标准差,进行对比

#标准化前

x1_mean = np.mean(X.loc[:,'sepal length'])

x1_sigma = np.std(X.loc[:,'sepal length'])

#标准化后

x1_mean_stan = np.mean(X_stan[:,0])

x1_sigma_stan = np.std(X_stan[:,0])

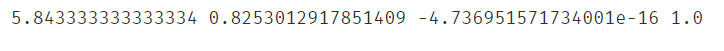

print(x1_mean,x1_sigma,x1_mean_stan,x1_sigma_stan)

#可以观察到,标准化后的均值已经非常接近0了,标准差为1

X.shape

创建PCA实例,进行一次等维PCA,得到各个主成分的方差比例

#创建PCA实例,先进行一次等维PCA得到各主成分的方差比例

from sklearn.decomposition import PCA

pca = PCA(n_components=4)

#fit和fit_transform方法的区别就是fit只拟合模型,而fit_transform除了拟合模型,还会对传入的标准化数据降维

X_pca = pca.fit_transform(X_stan)

ratio = pca.explained_variance_ratio_

print(ratio)

画出各主成分方差比例

fig2 = plt.figure(figsize=(10,5))

plt.bar([1,2,3,4],ratio)

plt.xticks([1,2,3,4],['PC1','PC2','PC3','PC4'])

plt.ylabel('explained variance ratio')

plt.show()

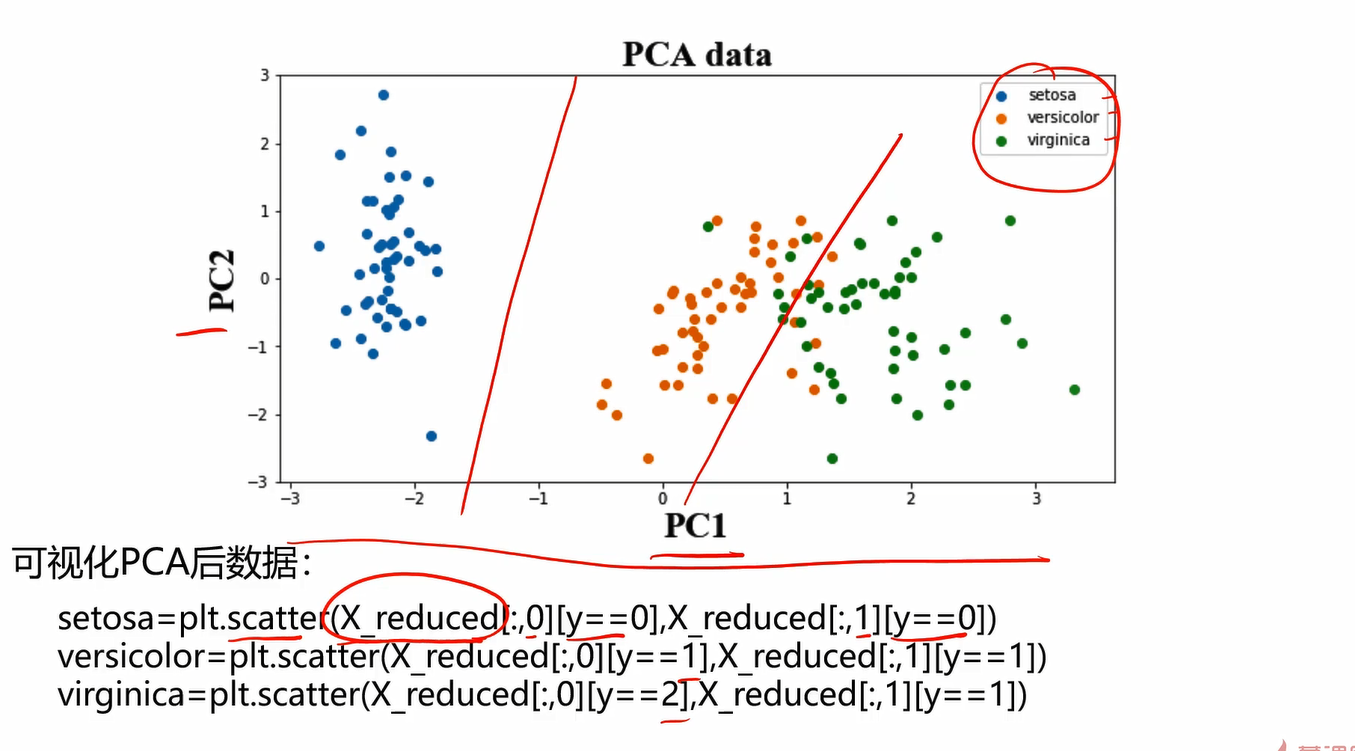

进行第二次PCA降维

#进行第二次PCA降维

pca = PCA(n_components=2)

X_pca2 = pca.fit_transform(X_stan)

X_pca2.shape

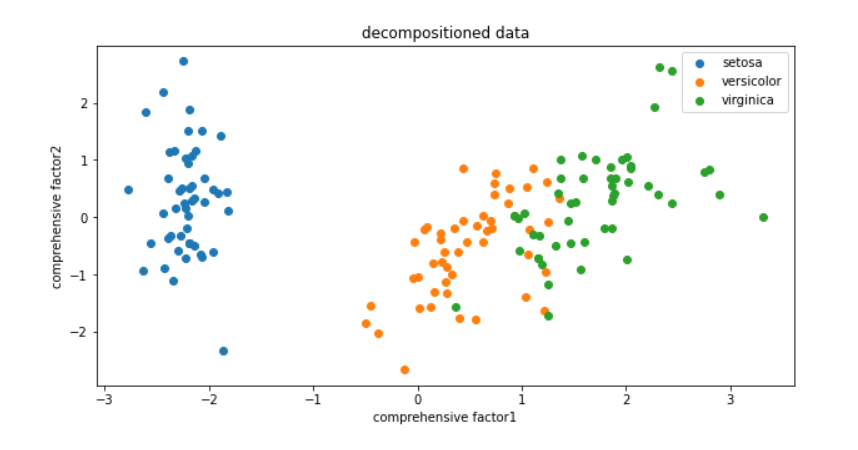

可视化降维后的数据

#由于降维后数据只有二维的,因此可以可视化降维后的数据

fig3 = plt.figure(figsize=(10,5))

plt.title('decompositioned data')

plt.xlabel('comprehensive factor1')

plt.ylabel('comprehensive factor2')

setosa = plt.scatter(X_pca2[:,0][y==0],X_pca2[:,1][y==0])

versicolor = plt.scatter(X_pca2[:,0][y==1],X_pca2[:,1][y==1])

virginica = plt.scatter(X_pca2[:,0][y==2],X_pca2[:,1][y==2])

plt.legend([setosa,versicolor,virginica],['setosa','versicolor','virginica'])

plt.show()

降维后再次使用KNN预测

#降维后再次建立KNN模型并预测

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

KNN = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

KNN.fit(X_pca2,y)

y_predict2 = KNN.predict(X_pca2)

print(accuracy_score(y,y_predict2))

准确率并没有下降多少,说明使用PCA降维效果还是很不错的。

PCA实战summary:

1、通过计算数据对应的主成分(principle components),可在减少数据维度同时尽可能保留主要信息;

2、为确定合适的主成分维度,可先对数据进行与原数据相同维度的PCA处理,再根据根据各个成分的数据方差确认主成分维度;

3、核心算法参考链接:https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html?highlight=pca#sklearn.decomposition.PCA

第六章 模型评价与优化

1.过拟合与欠拟合

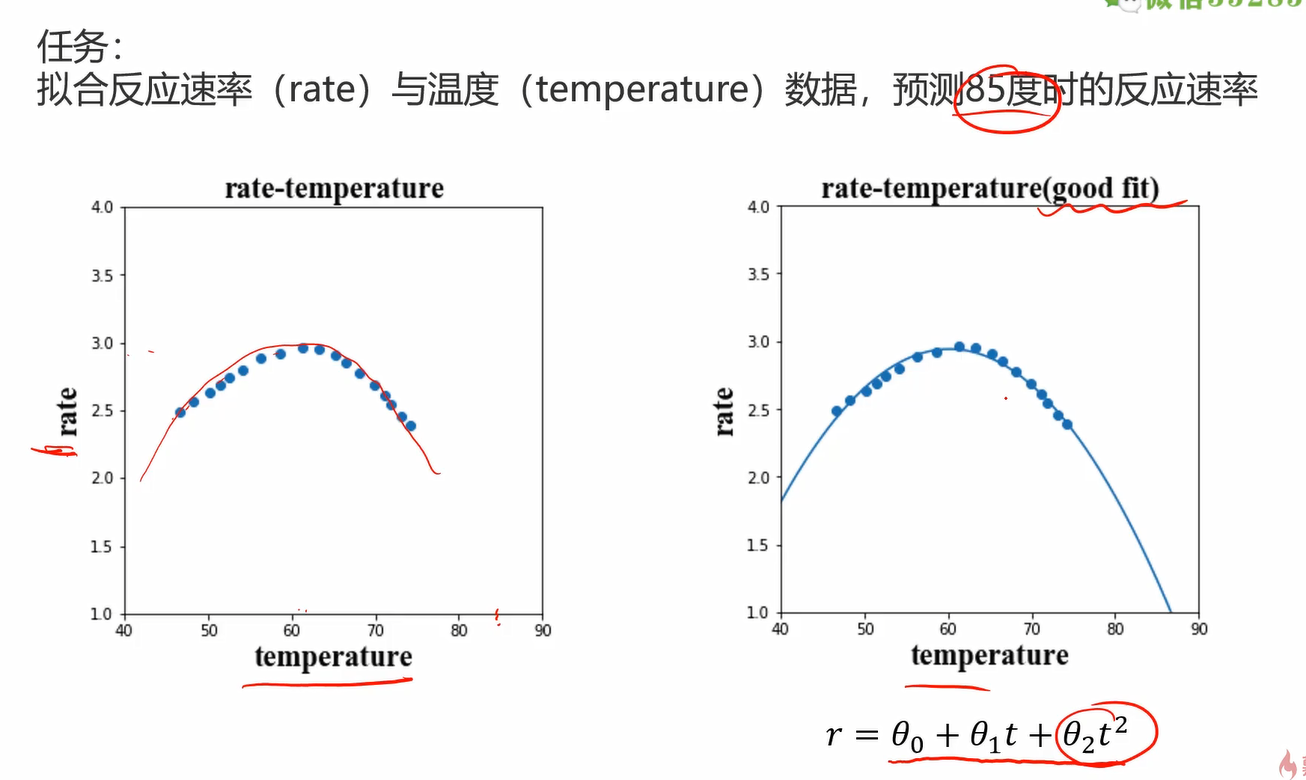

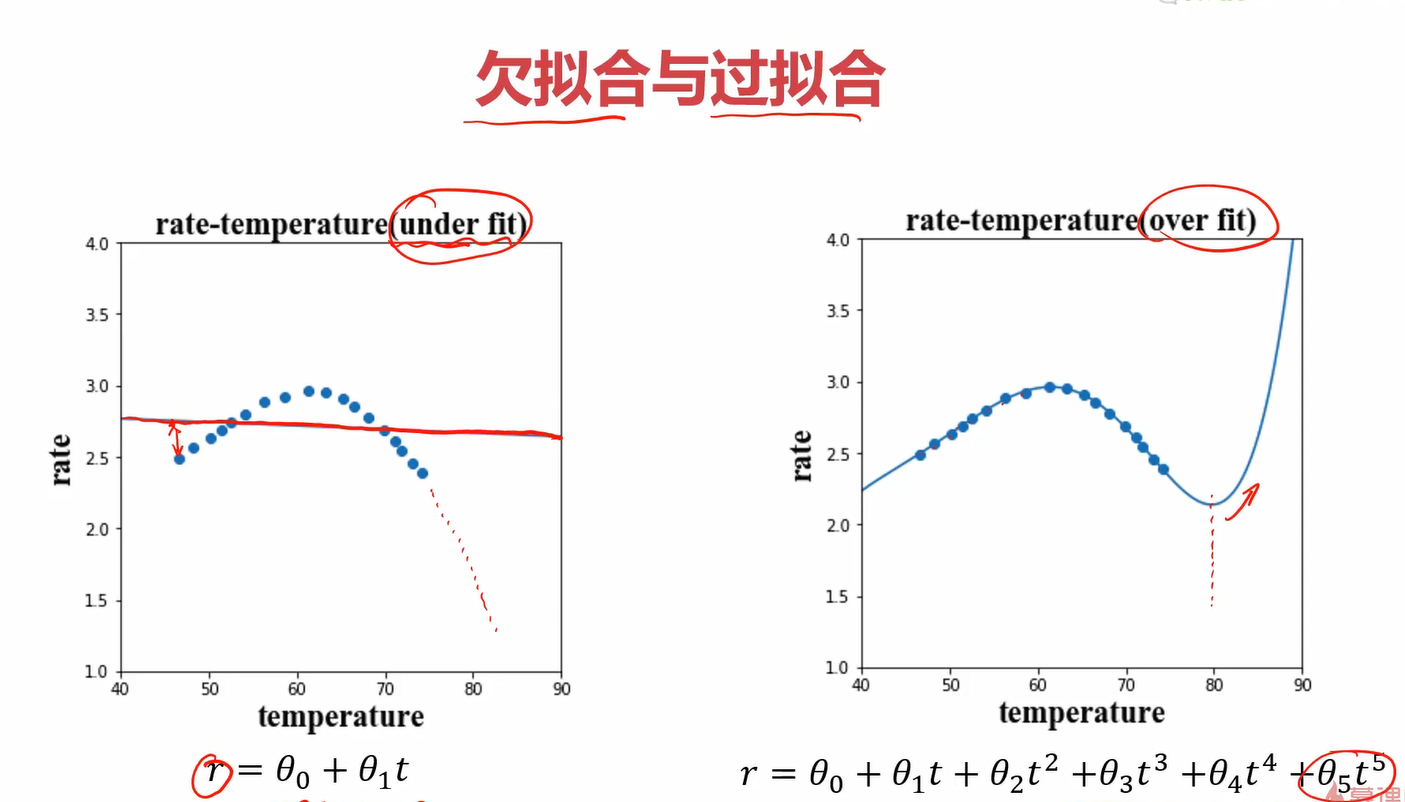

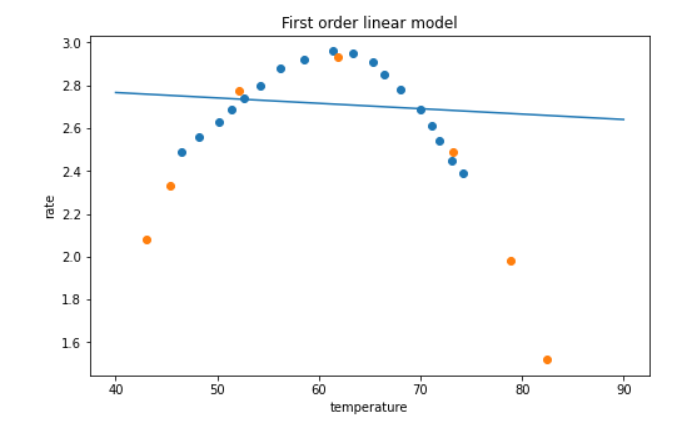

老样子,从一个任务说起:拟合反应速率与温度数据,预测85度时的反应速率

一个好的回归应该是下图这样的

而一个差的回归是下图的两种情形:欠拟合和过拟合

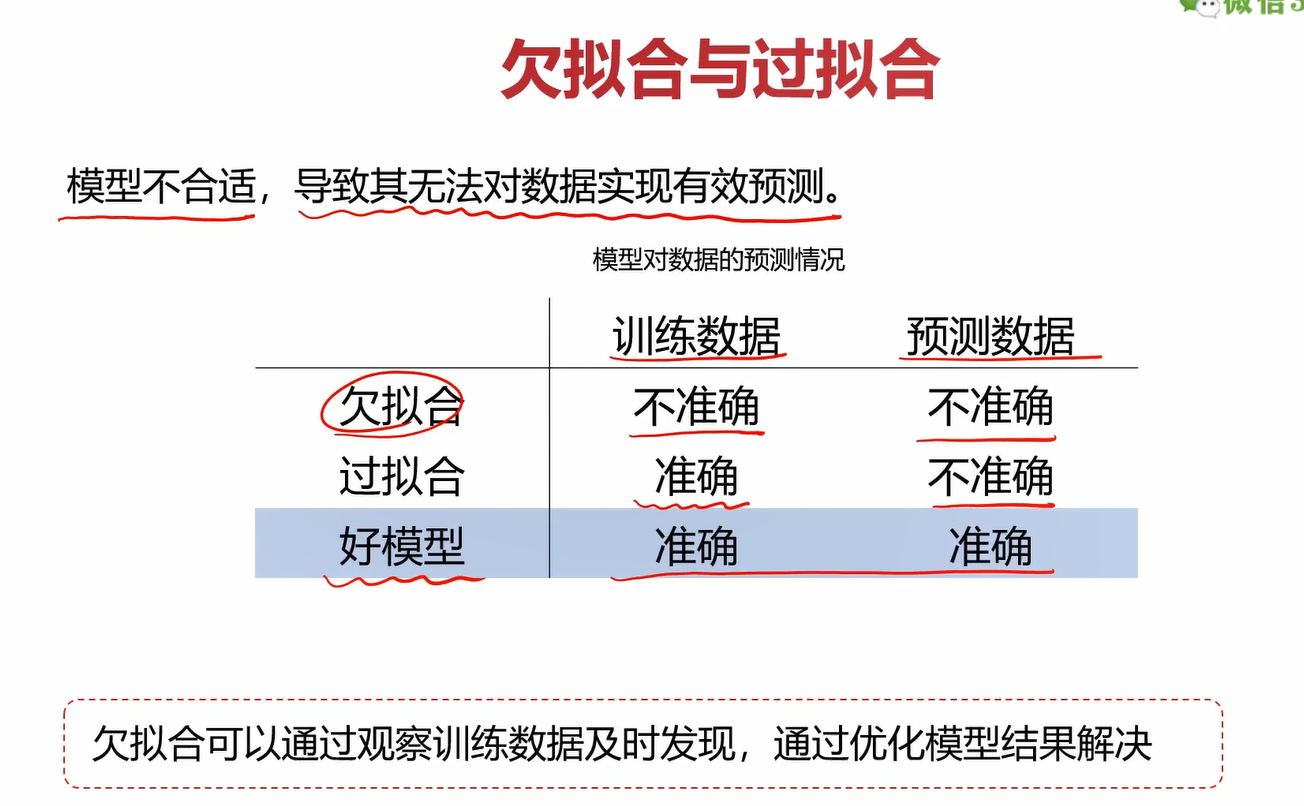

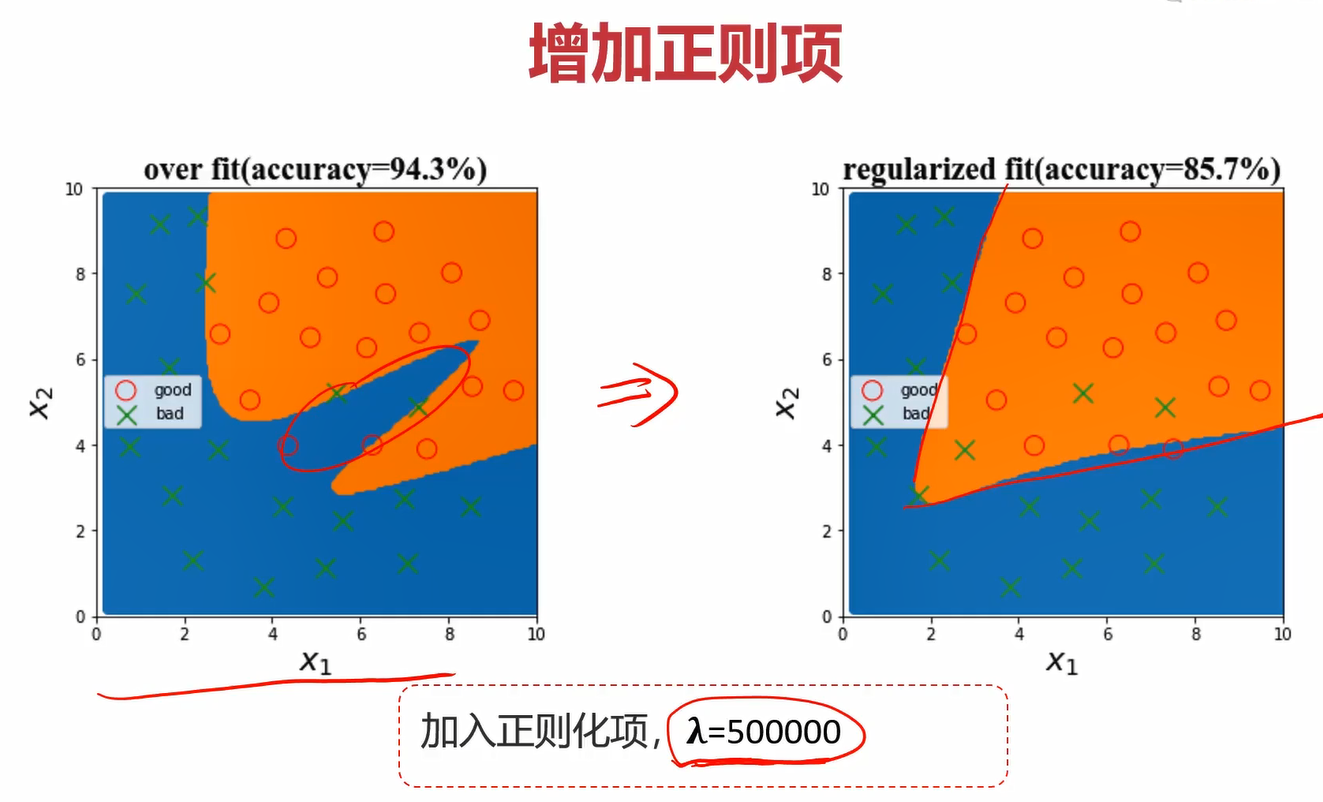

其中,欠拟合顾名思义,就是模型太过简单,导致模拟出的模型接近一条直线,但显然我们都知道温度和活性必然不会是简单的线性关系,因此大量的点都不能被很好地预测。过拟合则是模型过于复杂,能够很好地穿过几乎所有或所有的训练集,但它的泛化能力太差了,由于模型过于复杂,它会不断地波动,因此它对新的数据预测效果很差。

可以总结为一张图

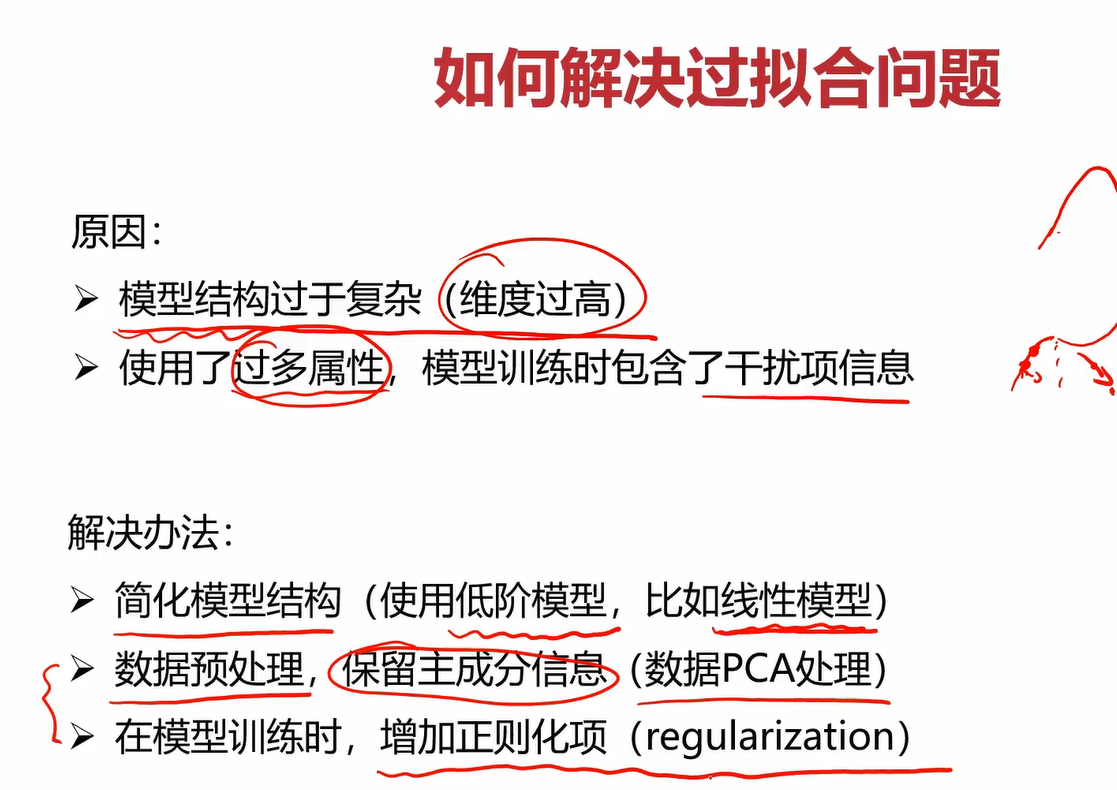

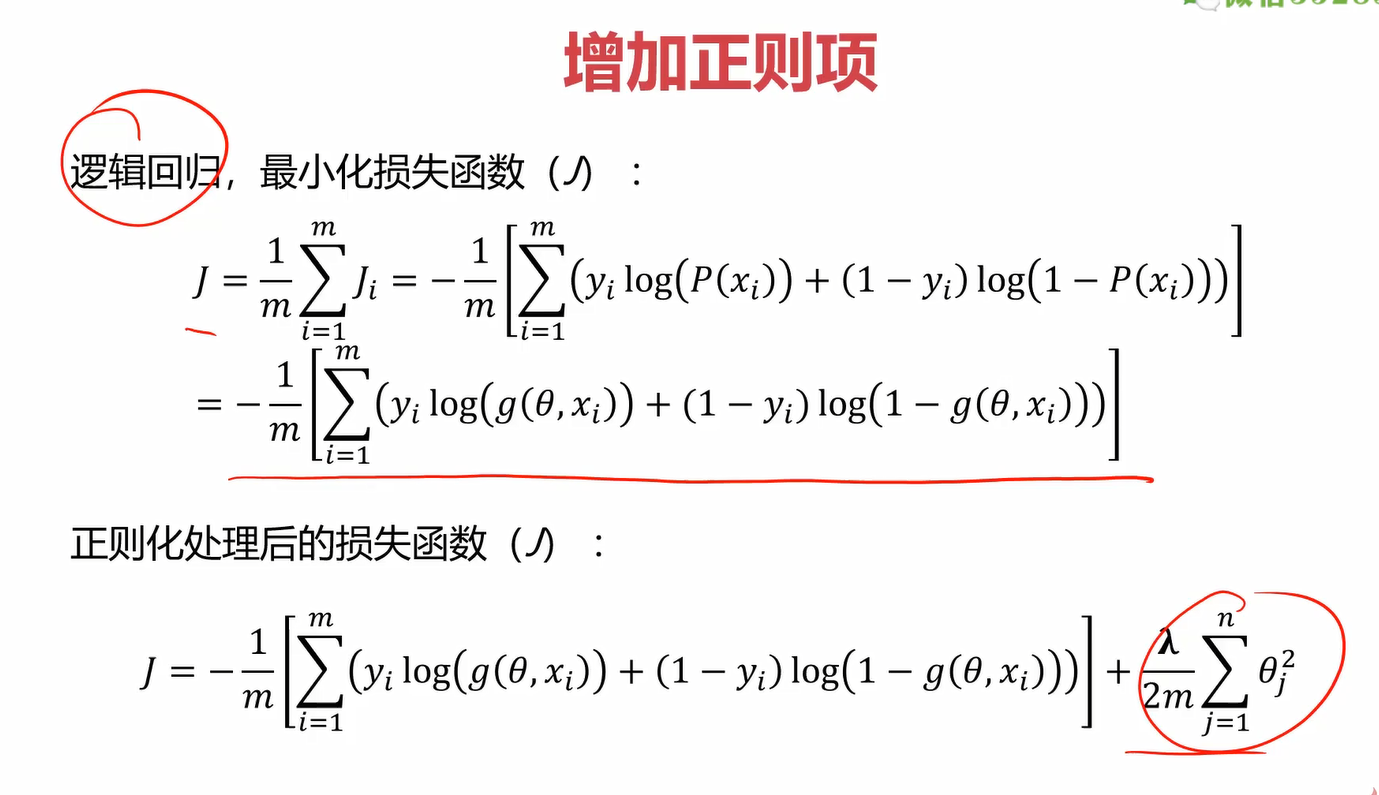

解决方案

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-ps17AJKQ-1631852970553)(C:\Users\doubleguy\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210916204702615.png)]

相关搜索

正则化: https://www.cnblogs.com/jianxinzhou/p/4083921.html

2.数据分离与混淆矩阵

2.1数据分离

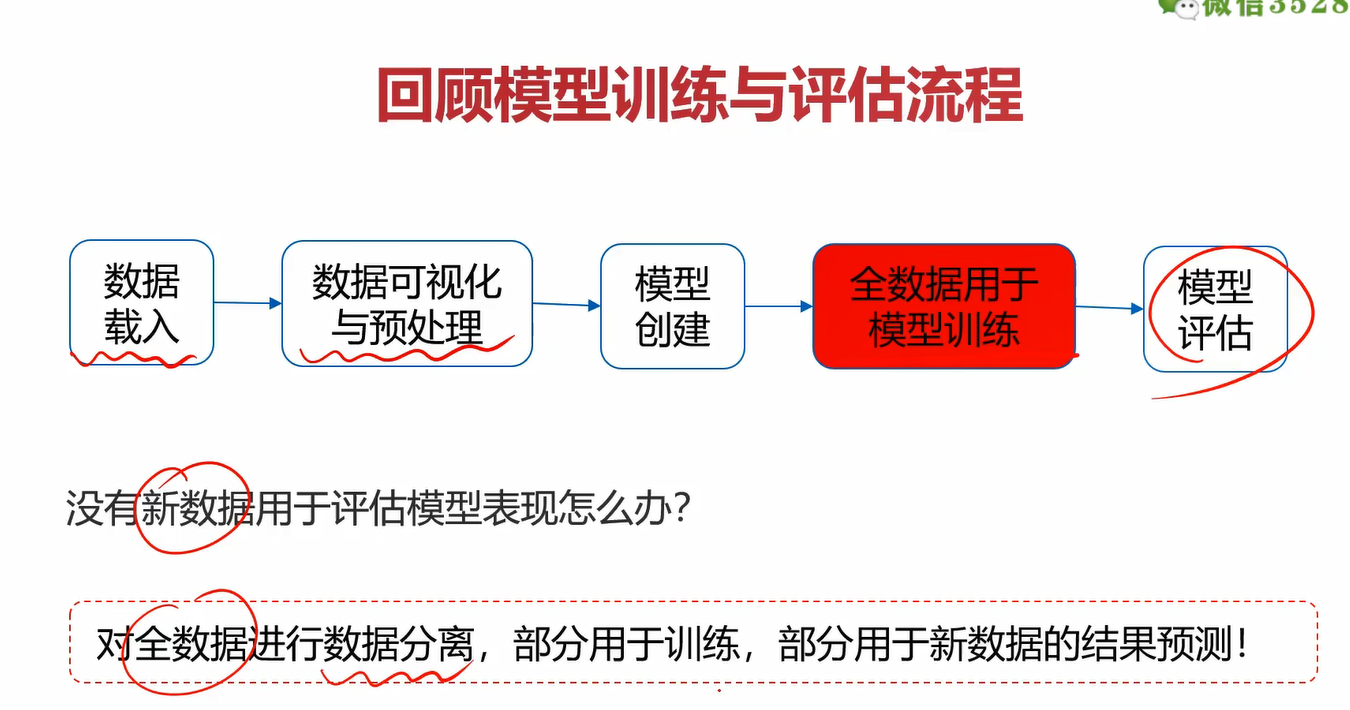

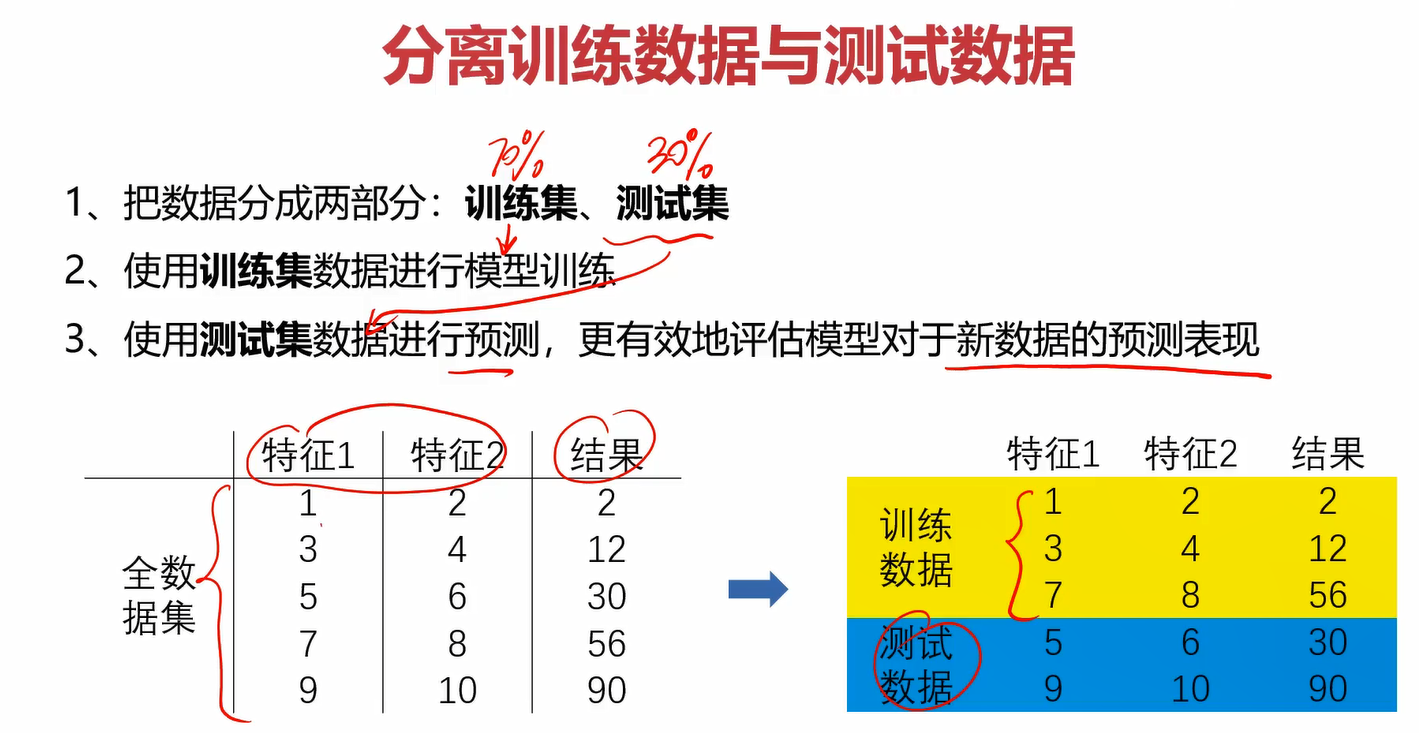

建立模型的意义,不在于对训练数据做出准确的预测,更在于对新数据的准确预测。因此,有必要得到更多独立于训练之外,用于测试的数据。

在之前的学习中,我们按部就班的按照此流程进行训练。假如现在你已经训练了模型,但又没有额外的新的数据用于测试怎么办?只用训练集的数据进行预测很容易造成过拟合。这里提出了数据分离的概念。

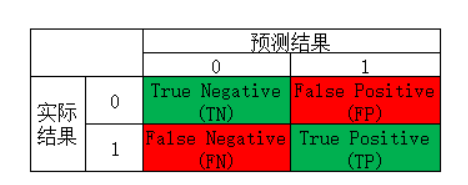

2.2混淆矩阵

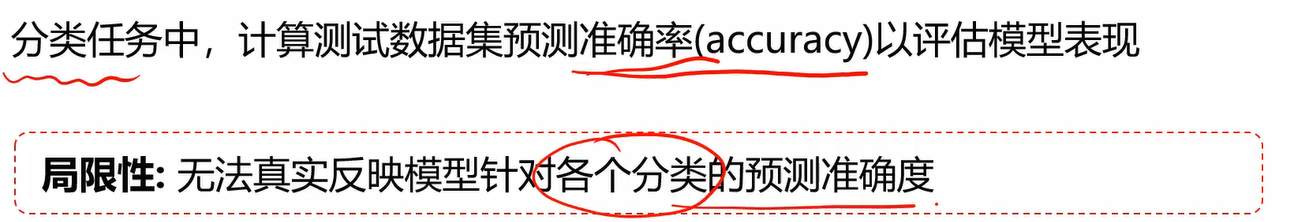

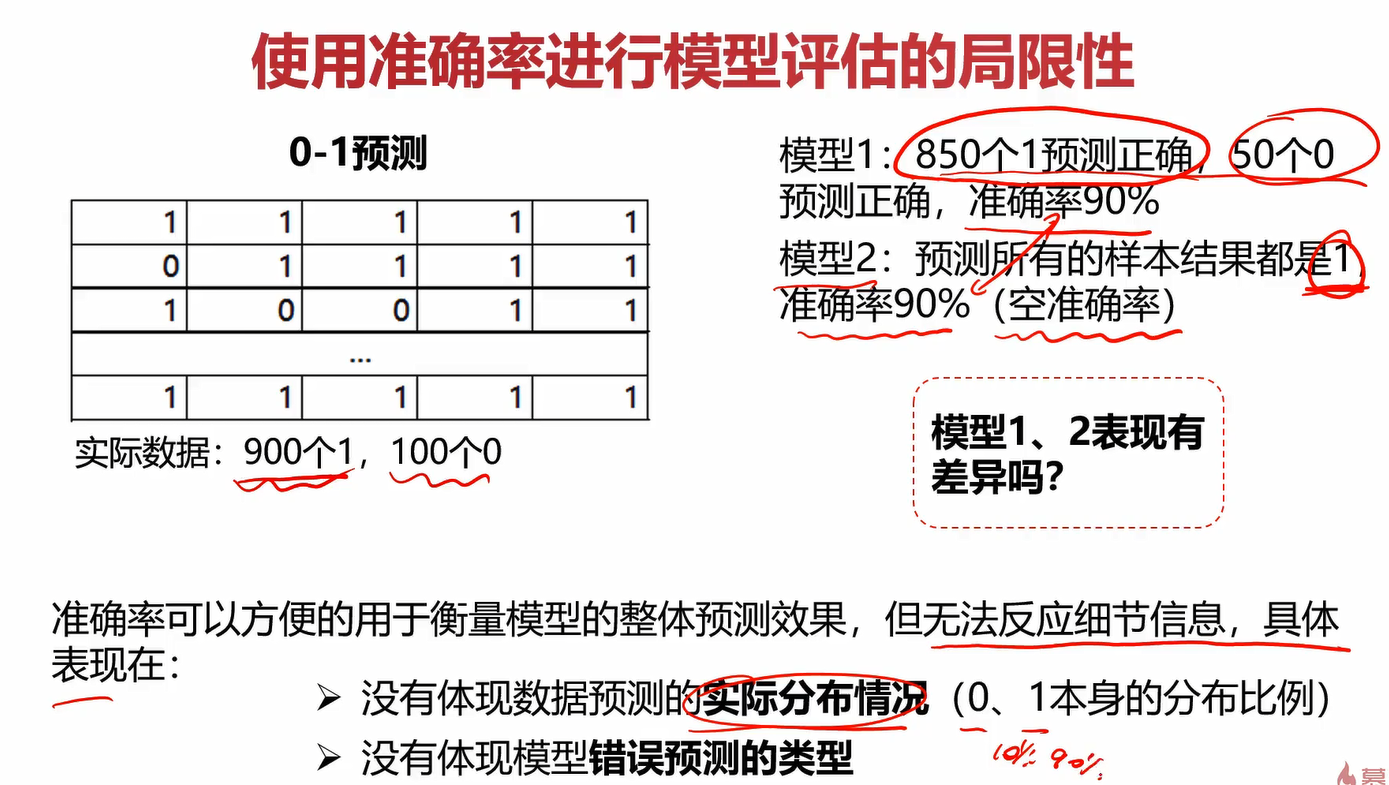

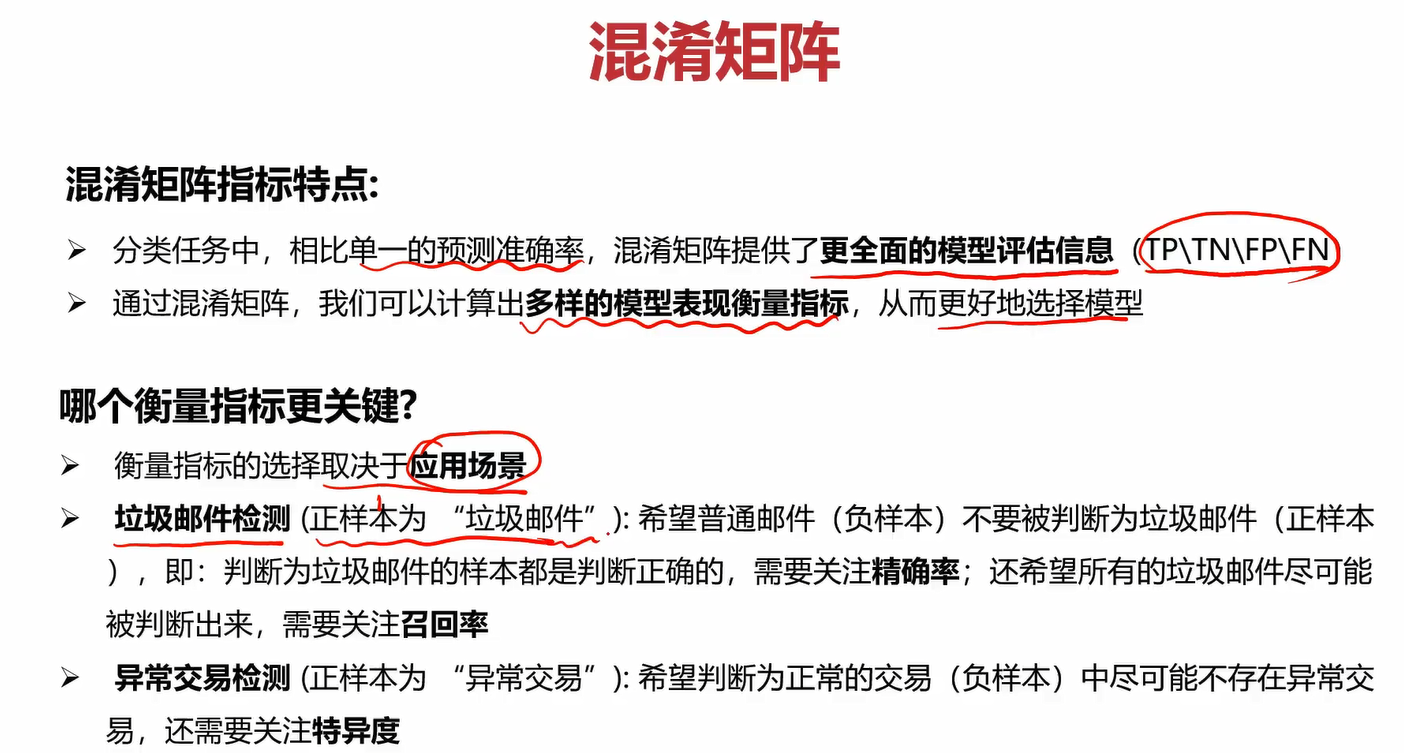

在之前的学习中,评估模型就用了MSE、r2分数、准确率这几个指标,用的最多的还是准确率,但它的局限性还是很大的。

什么叫“无法真实反应模型针对各个分类的预测准确度”?

在上图中,模型1和模型2虽然准确率都是90%,但模型2有1个空准确率(就是给你1000个数据,它全给你预测成1,那不是跟没预测一样吗?很蠢)。相比之下模型1对0和1的数据都能预测对一部分,那在准确率相同的情况下,肯定模型1更好一点。

从这个案例我们就知道只用准确率指标肯定是不够的,下面引出混淆矩阵。

毕设做的跟nlp相关的一个东西,毕设论文查资料也老看到这个,当时觉得挺难的,现在一看好简单啊,不知道当时脑子是不是玩4年玩坏掉了,渍渍。

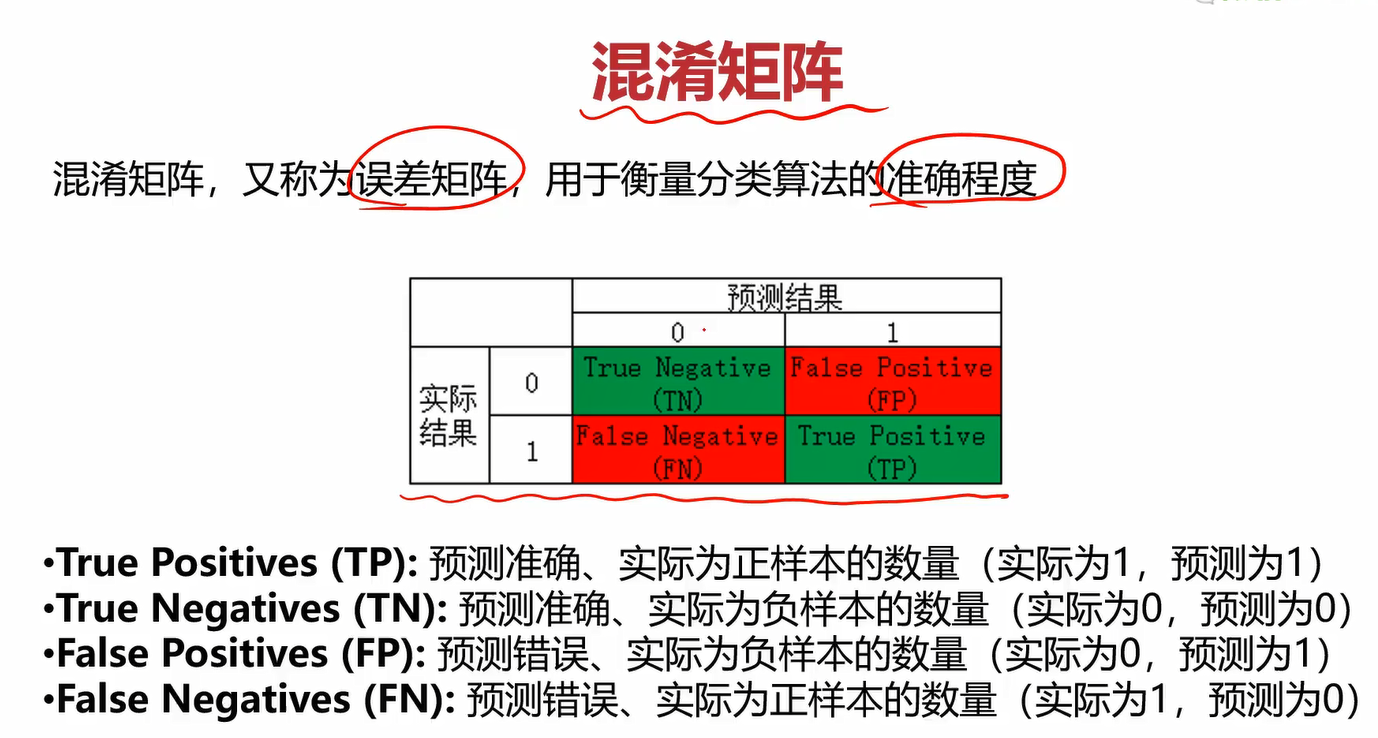

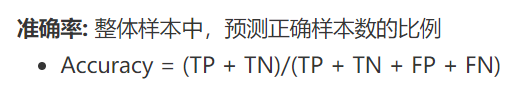

这个可能容易记混,可以这样记:拿TP举例,第一个True表示预测情况(预测对了还是预测错了),第二个Positives表示实际情况(实际为正样本还是负样本)。那TP合起来就可以表达如下意思:预测对了(预测情况),实际为负样本(实际情况),大白话可以说成“你猜对了,他就是负样本!”。FP合起来可以表达为:“你猜错了,它实际应该是正样本,而你猜的是负样本!”。

不管是实际结果还是预测结果,对于2分类来说,他只有两个取值:0和1,表示负样本和正样本(也可以反过来,看你自己怎么定义)。我们在知道了TN、FP、FN、TP之后,就可以组合出更多很好用的指标了。

不同的应用场景我们关注的指标也不一定相同。

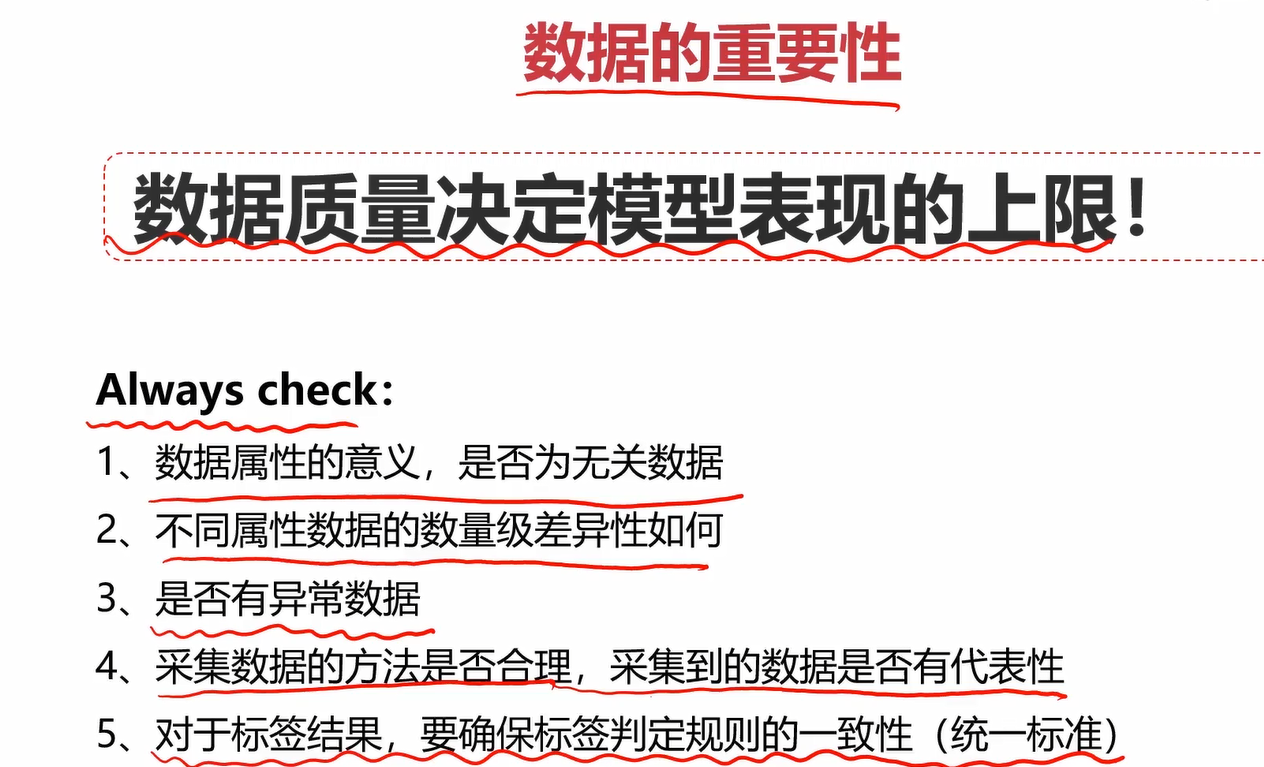

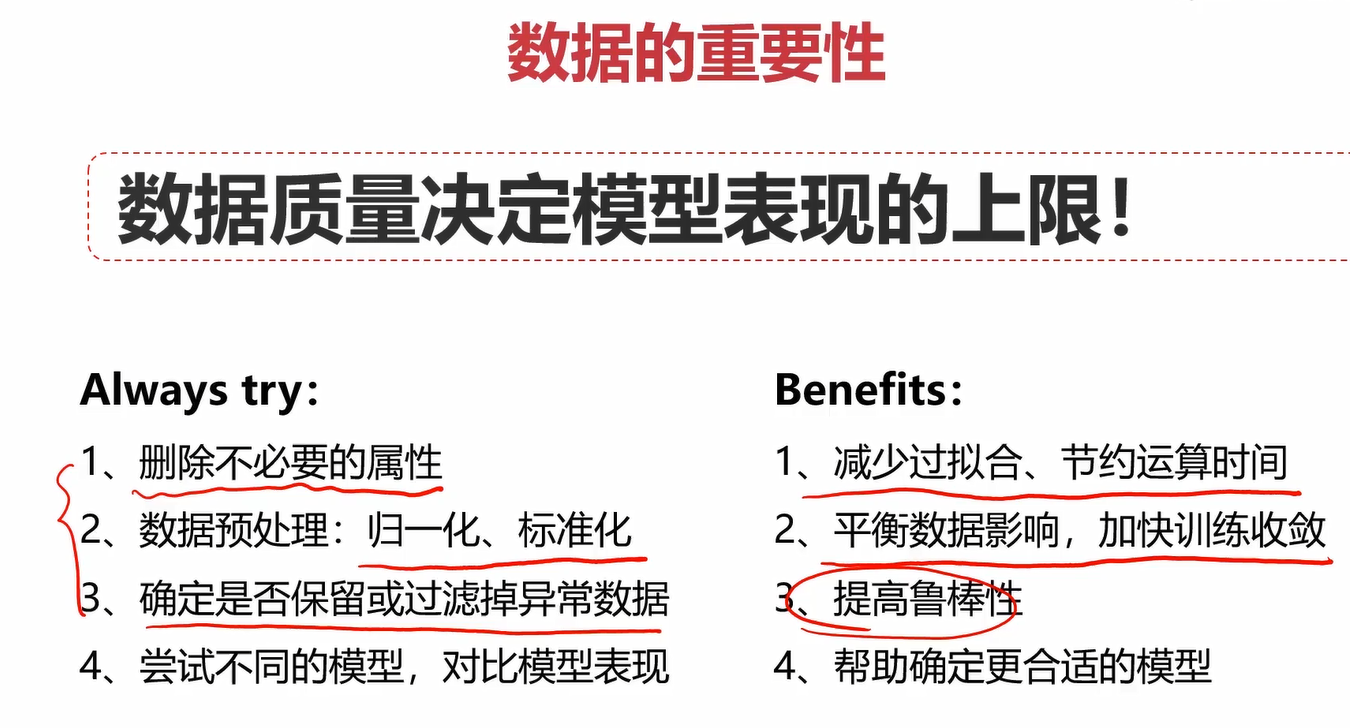

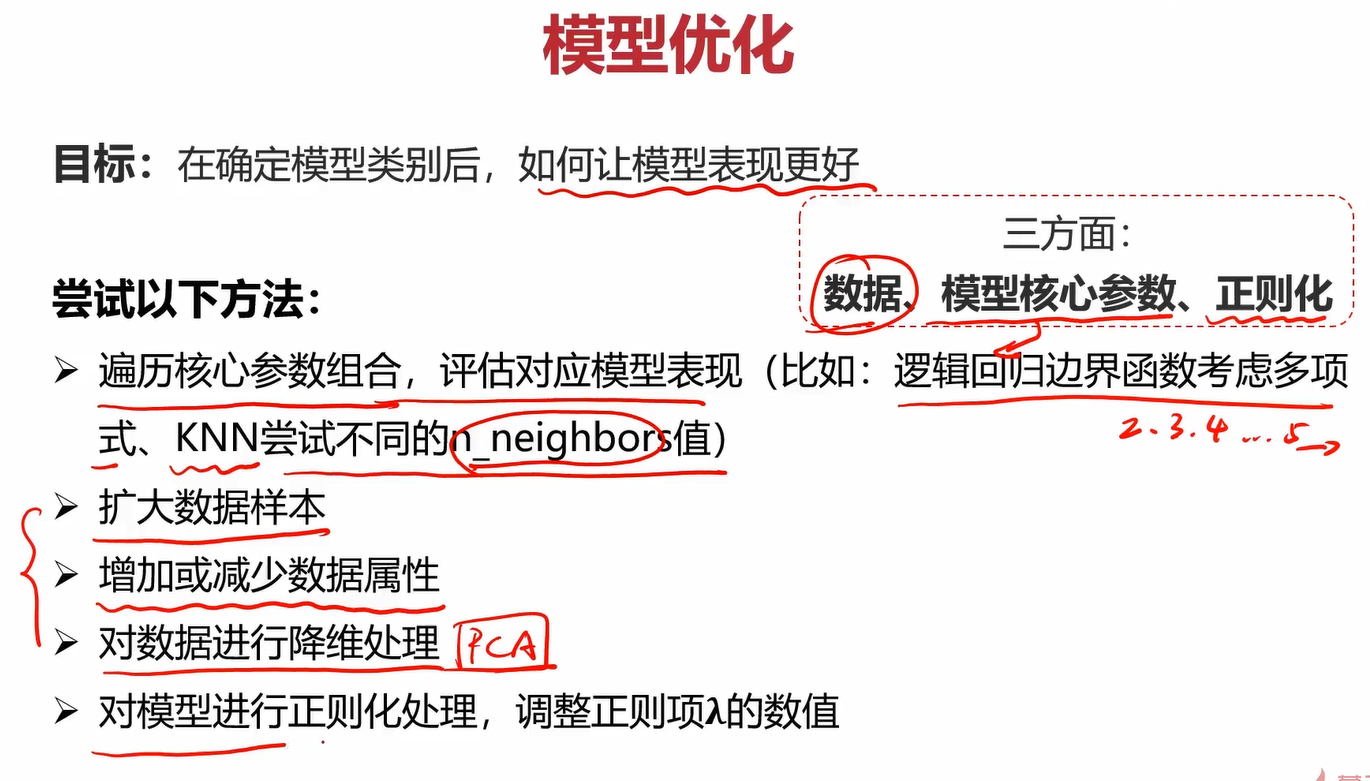

3.模型优化

相关搜索

鲁棒性:在不同环境下的适应能力

标准化和归一化:https://www.zhihu.com/question/20467170 和 https://blog.youkuaiyun.com/bl128ve900/article/details/94509983

4.实战准备

4.1生成多项式数据

这里的linspace是用来生成等差数列的,具体用法在下面的相关搜索中。因为线性回归的predict输入参数中的X必须是2维的,因此还需要把他reshape成2维的。

PolynomialFeatures用于生成多项式项的,degree=2他就会生成常数项、1次方项和2次方项。还有这里的fit_transform,fit是计算均值、标准差等值得一个适配过程,在进行了一次fit之后,后面测试集就不用再fit了,以此来保持后面的测试集和训练集的fit是同一套规则。

当时还迷惑线性模型会为什么还有高次方项,那为啥还叫线性模型,查了才知道线性原来说的是参数线性,不是变量线性。比如ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0ax2+bx+c=0是线性的,这说的线性是针对a、b、c这三个参数,而不是针对x是线性的。

4.2数据分离

这里的没什么好说的,就一个random_state当初不太懂,但是看了随机数种子之后,也理解了。

4.3可视化决策区域

个人感觉对python不太熟的话,可能得想一会。我之前也没怎么学过python,所以写的时候也花了不少功夫理解。

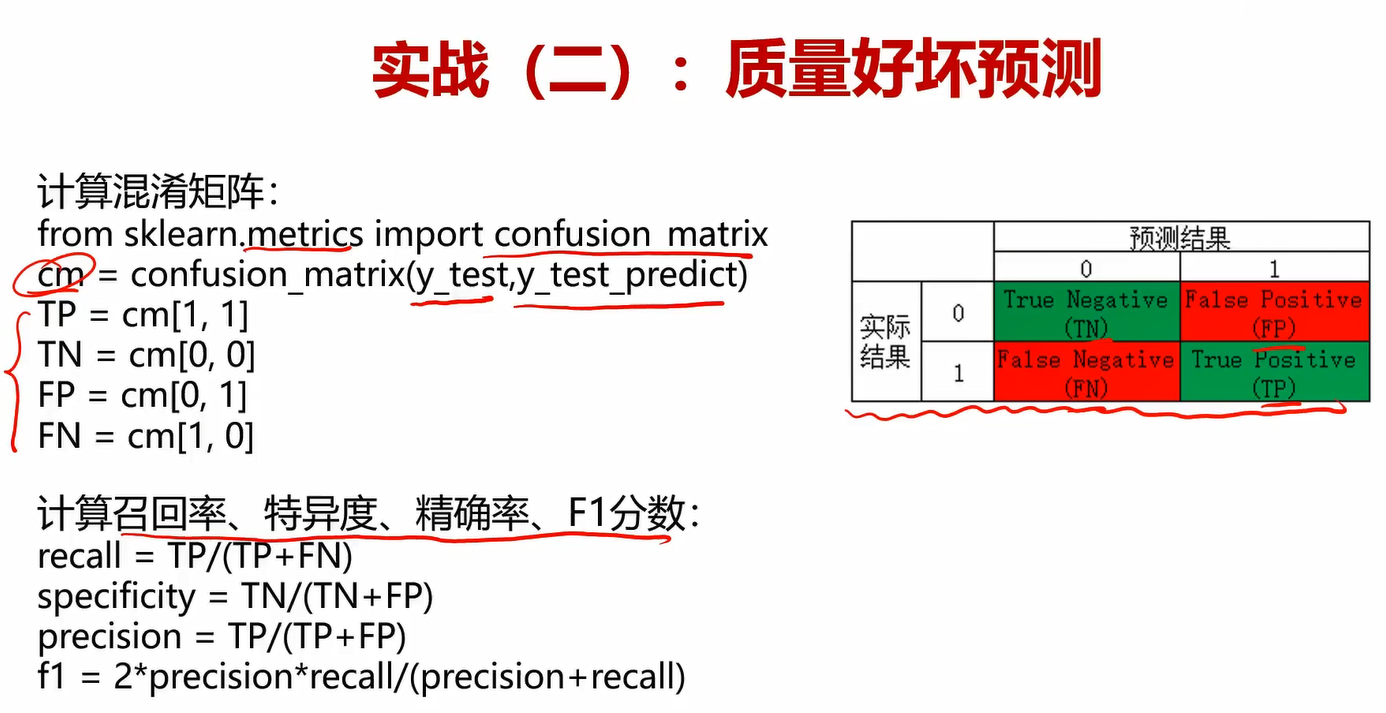

4.4根据混淆矩阵计算召回率、特异度、精确率、F1分数

相关搜索

fit 、 fit_transform 和 transform的区别: https://blog.youkuaiyun.com/weixin_38278334/article/details/82971752

PolynomialFeatures的用法: https://www.cnblogs.com/liweiwei1419/p/9715702.html

numpy.meshgird()的用法:https://blog.youkuaiyun.com/lllxxq141592654/article/details/81532855

numpy.meshgird()的原理:https://zhuanlan.zhihu.com/p/29663486

random_state随机数种子:https://blog.youkuaiyun.com/lwd512768098/article/details/88553770

numpy中的ravel()的用法:https://blog.youkuaiyun.com/tymatlab/article/details/79009618

简言之,ravel是用来将矩阵向量化的操作。

numpy中的c_的用法:https://www.cnblogs.com/shaosks/p/9890787.html 和 https://blog.youkuaiyun.com/weixin_41797117/article/details/80048688

np.c_是按行连接两个矩阵,就是把两矩阵左右相加,要求行数相等。

5.实战

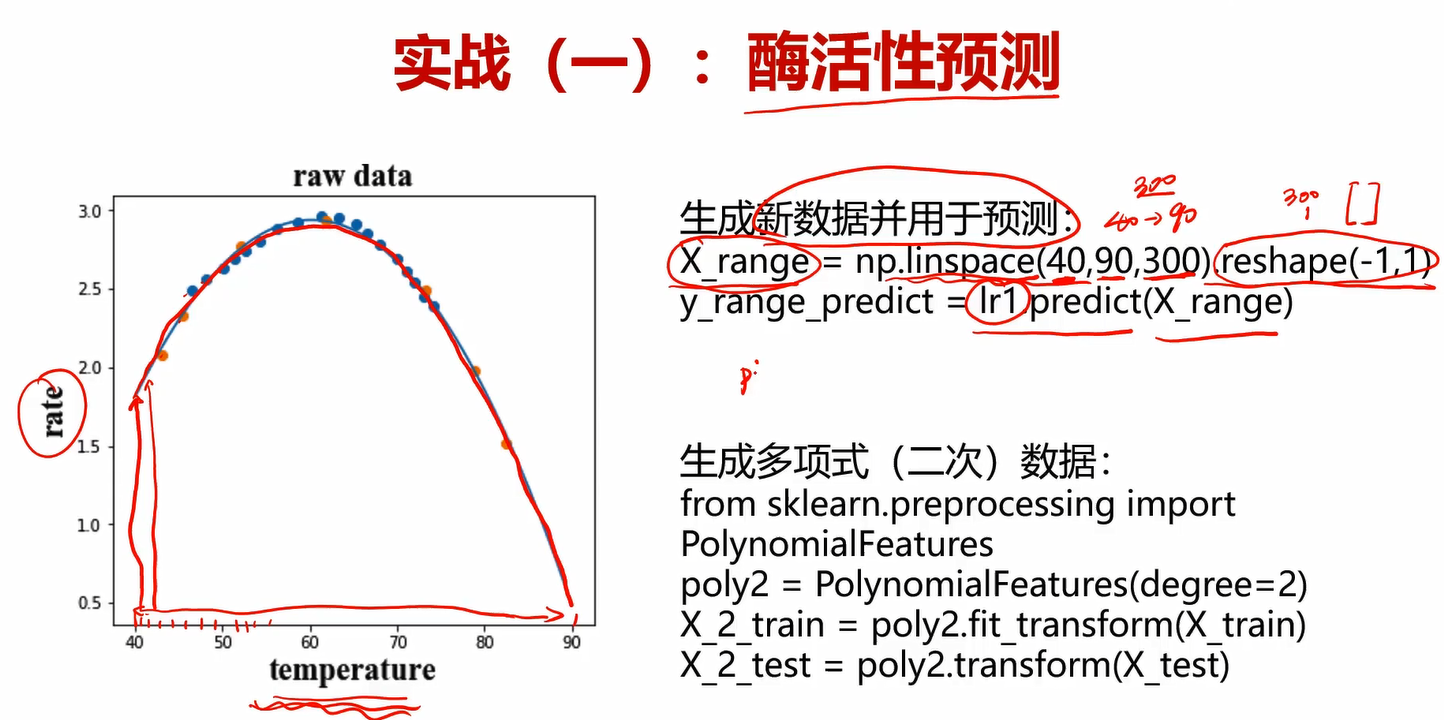

5.1酶活性预测

酶活性预测实战task:

1、基于T-R-train.csv数据,建立线性回归模型,计算其在T-R-test.csv数据上的r2分数,可视化模型预测结果

2、加入多项式特征(2次、5次),建立回归模型

3、计算多项式回归模型对测试数据进行预测的r2分数,判断哪个模型预测更准确

4、可视化多项式回归模型数据预测结果,判断哪个模型预测更准确

具体步骤如下:

导入数据

#导入训练集和测试集

import pandas as pd

data_train = pd.read_csv('T-R-train.csv')

data_test = pd.read_csv('T-R-test.csv')

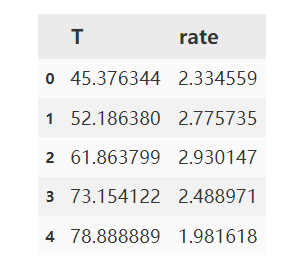

data_train.head()

data_test.head()

定义X和y

#定义X和y

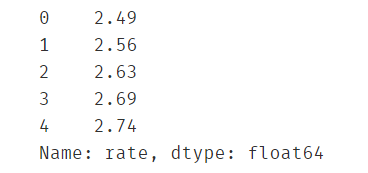

X_train = data_train.loc[:,'T']

y_train = data_train.loc[:,'rate']

X_test = data_test.loc[:,'T']

y_test = data_test.loc[:,'rate']

y_train.head()

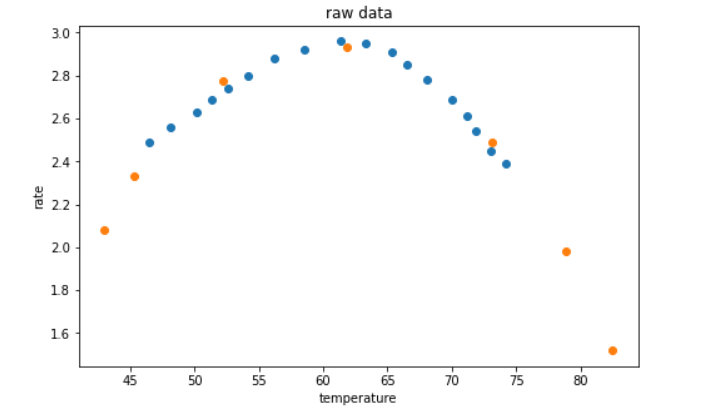

可视化原始数据点

#可视化原始数据

from matplotlib import pyplot as plt

fig1 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('raw data')

plt.xlabel('temperature')

plt.ylabel('rate')

plt.scatter(X_train,y_train)

plt.scatter(X_test,y_test)

plt.show()

#查看X_train的类型及维数

#type(X_train)

print(X_train.shape)

构建一阶线性模型、预测并计算训练集和测试集的r2分数

#构建一阶线性模型

from sklearn.linear_model import LinearRegression

import numpy as np

lr1 = LinearRegression()

#由于fit需要的参数X为2维,y为1维,故将X_train转化为2维

X_train = np.array(X_train).reshape(-1,1)

X_test = np.array(X_test).reshape(-1,1)

lr1.fit(X_train,y_train)

#预测并计算训练集和测试集的r2分数

y_train_predict = lr1.predict(X_train)

y_test_predict = lr1.predict(X_test)

#r2分数越接近1越好,此时训练集和测试集的预测结果的r2分数与1偏差较大,说明一阶线性模型效果很差。

from sklearn.metrics import r2_score

print(r2_score(y_train,y_train_predict),r2_score(y_test,y_test_predict))

可视化一阶线性模型

#生成一阶线性模型的坐标点

x1_range = np.linspace(40,90,300)

x1_range = np.array(x1_range).reshape(-1,1)

y1_range_predict = lr1.predict(x1_range)

#可视化一阶线性模型,欠拟合,效果可谓是非常地垃圾了。。。

fig2 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('First order linear model')

plt.xlabel('temperature')

plt.ylabel('rate')

plt.scatter(X_train,y_train)

plt.scatter(X_test,y_test)

plt.plot(x1_range,y1_range_predict)

plt.show()

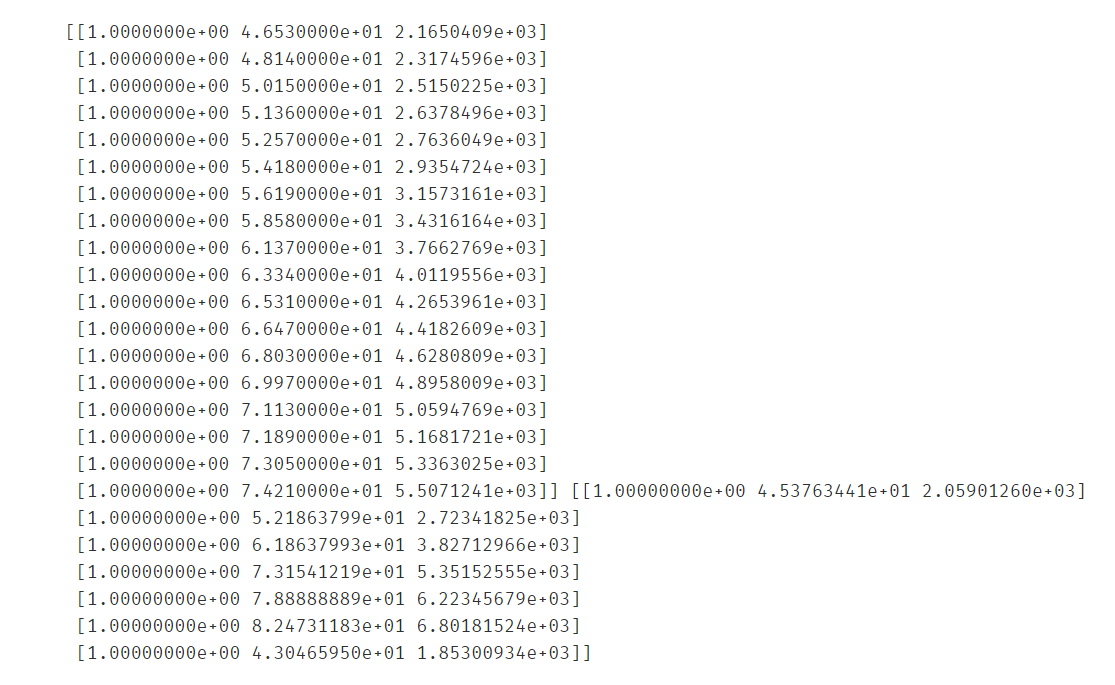

构建二阶线性模型

#构建2阶线性模型,包括常数项、一次方项、二次方项

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

poly2 = PolynomialFeatures(degree=2)

X_train_poly2 = poly2.fit_transform(X_train)

X_test_poly2 = poly2.transform(X_test)

print(X_train_poly2,X_test_poly2)

使用二阶线性模型进行预测、计算二阶线性模型的r2分数

#拟合并预测

lr2 = LinearRegression()

lr2.fit(X_train_poly2,y_train)

y_poly2_train_predict = lr2.predict(X_train_poly2)

y_poly2_test_predict = lr2.predict(X_test_poly2)

#再次计算r2分数,发现训练集和测试集的分数都很高,说明2阶线性模型的效果非常不错

print(r2_score(y_train,y_poly2_train_predict),r2_score(y_test,y_poly2_test_predict))

可视化二阶线性模型

#生成45~75之间的300个数用于画出预测线性模型曲线

x2_range = np.linspace(40,90,300).reshape(-1,1)

#这里记得把numpy类型的等差数列使用PolynumialFeatures对象处理一下

x2_range_poly2 = poly2.transform(x2_range)

x2_range_predict = lr2.predict(x2_range_poly2)

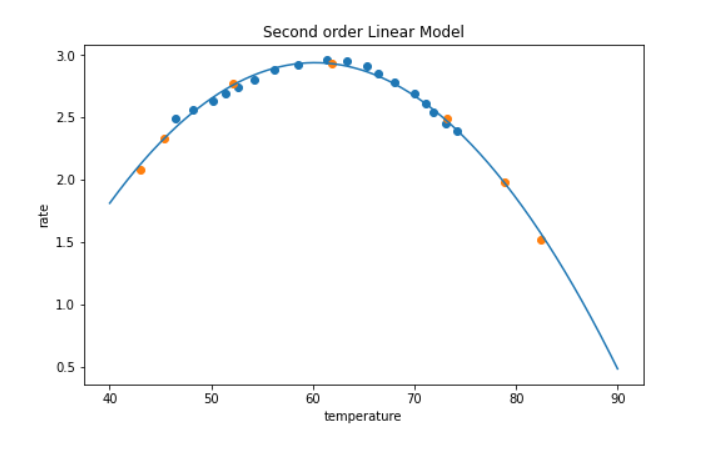

#可视化2阶线性模型,从可视化的2阶线性模型来看,它对训练集和测试集的预测效果都极其地好,说明2阶非常适合该案例。

fig3 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('Second order Linear Model')

plt.xlabel('temperature')

plt.ylabel('rate')

#画出原始训练集和测试集数据

plt.scatter(X_train,y_train)

plt.scatter(X_test,y_test)

#画出2阶线性模型

plt.plot(x2_range,x2_range_predict)

plt.show()

构建五阶线性模型并重复上述操作看看效果

#构建5阶线性模型看看效果咋样

poly5 = PolynomialFeatures(degree=5)

X_train_poly5 = poly5.fit_transform(X_train)

X_test_poly5 = poly5.transform(X_test)

lr3 = LinearRegression()

lr3.fit(X_train_poly5,y_train)

#计算训练集和测试集的r2分数发现:训练集的分数非常高,但测试集的分数比较低,由此可以确定该模型过拟合了

y_train_poly5_predict = lr3.predict(X_train_poly5)

y_test_poly5_predict = lr3.predict(X_test_poly5)

print(r2_score(y_train,y_train_poly5_predict),r2_score(y_test,y_test_poly5_predict))

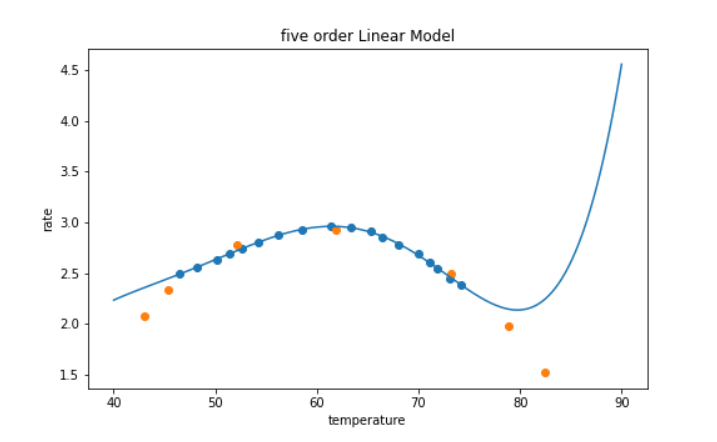

#生成等差数列以便画出线性模型

x3_range = np.linspace(40,90,300).reshape(-1,1)

x3_range_poly5 = poly5.transform(x3_range)

x3_range_predict = lr3.predict(x3_range_poly5)

#可视化5阶线性模型,从图形可以看出:图形过度复杂,对训练集拟合效果几乎完美,但对测试集拟合效果很差,说明产生了过拟合

fig4 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('five order Linear Model')

plt.xlabel('temperature')

plt.ylabel('rate')

#画出原始训练集和测试集

plt.scatter(X_train,y_train)

plt.scatter(X_test,y_test)

#画出5阶线性模型

plt.plot(x3_range,x3_range_predict)

plt.show()

酶活性预测实战summary:

1、通过建立二阶多项式回归模型,对酶活性实现了一个较好的预测,无论针对训练或测试数据都得到一个高的r2分数;

2、通过建立线性回归、五阶多项式回归模型,发现存在过拟合或欠拟合情况。过拟合情况下,对于训练数据r2分数高(预测准确),但对于预测数据r2分数低(预测不准确);

3、无论时通过r2分数,或是可视化模型结果,都可以发现二阶多项式回归模型效果最好

4、核心算法参考链接:https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html#sklearn.linear_model.LinearRegression

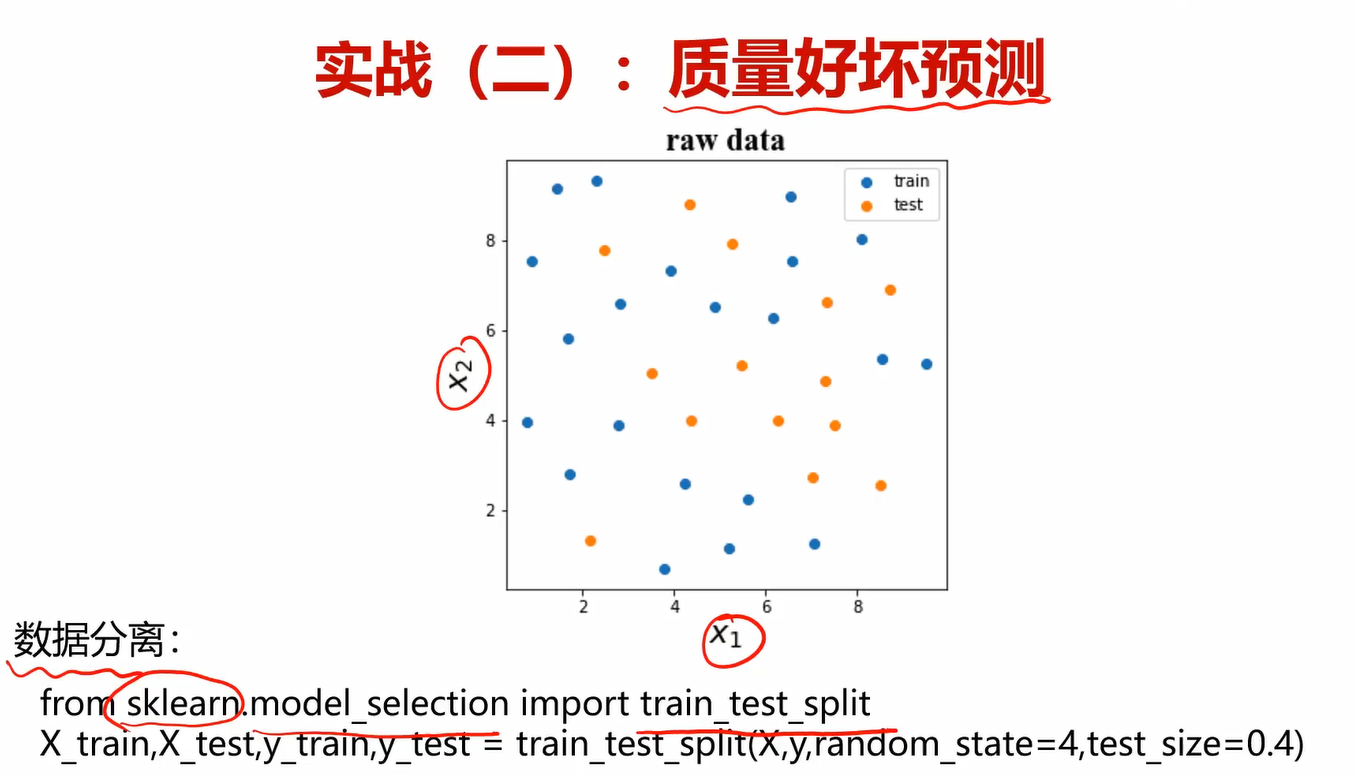

5.1质量好坏预测

好坏质检分类实战task:

1、基于data_class_raw.csv数据,根据高斯分布概率密度函数,寻找异常点并剔除

2、基于data_class_processed.csv数据,进行PCA处理,确定重要数据维度及成分

3、完成数据分离,数据分离参数:random_state=4,test_size=0.4

4、建立KNN模型完成分类,n_neighbors取10,计算分类准确率,可视化分类边界

5、计算测试数据集对应的混淆矩阵,计算准确率、召回率、特异度、精确率、F1分数

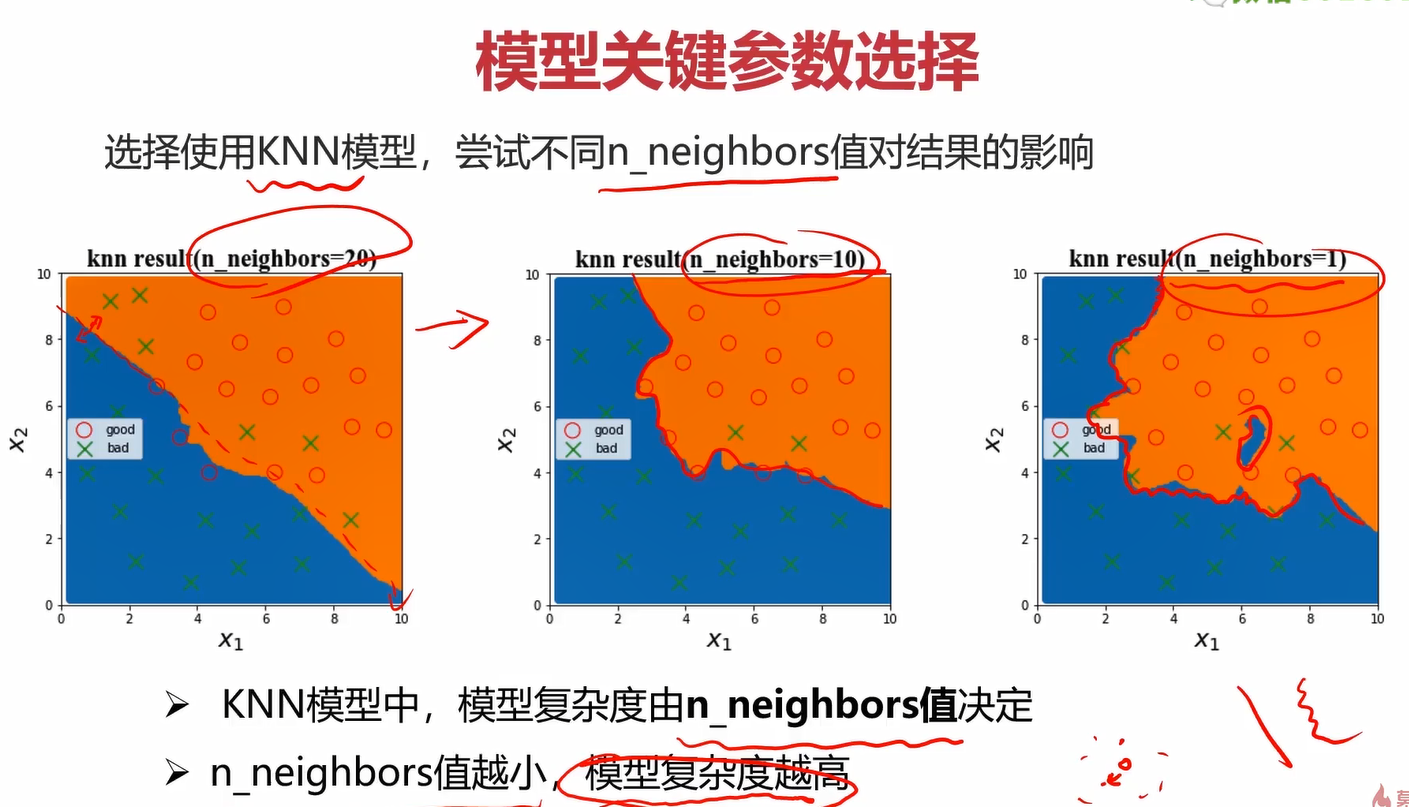

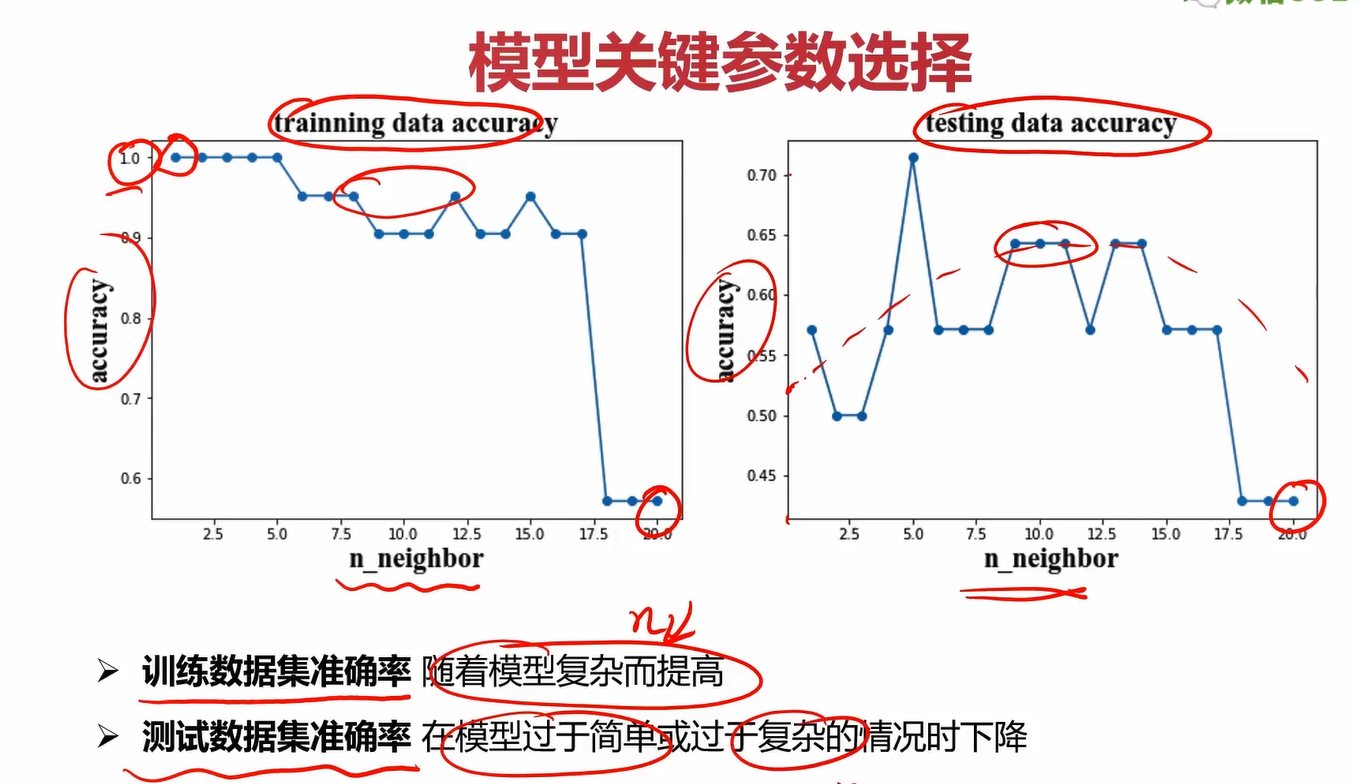

6、尝试不同的n_neighbors(1-20),计算其在训练数据集、测试数据集上的准确率并作图

读取数据

#读取数据

import pandas as pd

data = pd.read_csv('data_class_raw.csv')

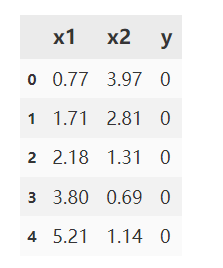

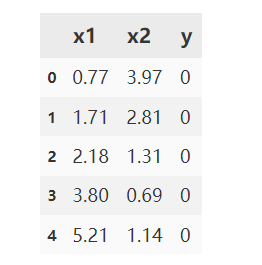

data.head()

定义X和y

#定义X和y

X = data.drop(['y'],axis=1)

y = data.loc[:,'y']

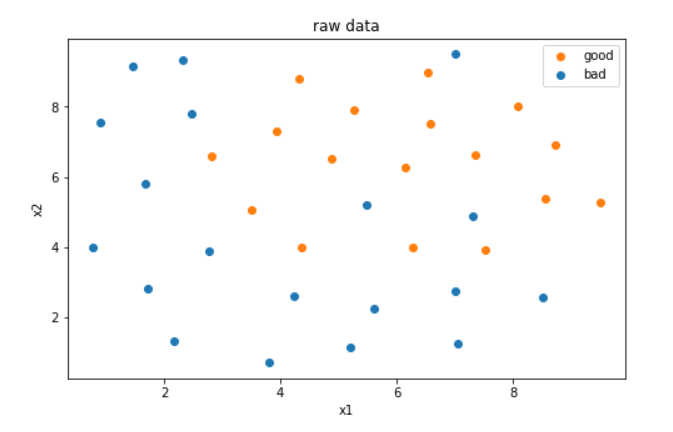

画出原始数据

#画出原始数据

from matplotlib import pyplot as plt

fig1 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('raw data')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('x2')

#为了更清楚地显示数据,对x1和x2的数据做出区分

bad = plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==0],X.loc[:,'x2'][y==0])

good = plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==1],X.loc[:,'x2'][y==1])

plt.legend([good,bad],['good','bad'])

plt.show()

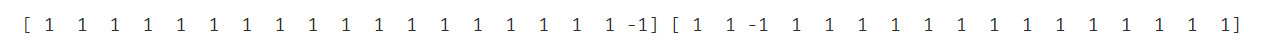

异常检测并可视化

#异常检测

from sklearn.covariance import EllipticEnvelope

#异常数据比例选0.02

anamoly = EllipticEnvelope(contamination=0.02)

#分别对两类数据进行异常检测

anamoly.fit(X[y==0])

y_predict_bad = anamoly.predict(X[y==0])

anamoly.fit(X[y==1])

y_predict_good = anamoly.predict(X[y==1])

print(y_predict_bad,y_predict_good)

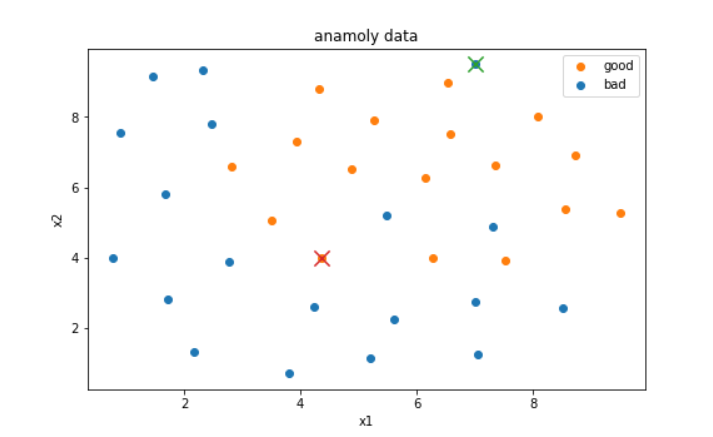

#可视化通过异常检测检测出的异常点,用×表示

fig2 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('anamoly data')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('x2')

#为了更清楚地显示数据,对x1和x2的数据做出区分

bad = plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==0],X.loc[:,'x2'][y==0])

good = plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==1],X.loc[:,'x2'][y==1])

plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==0][y_predict_bad==-1],X.loc[:,'x2'][y==0][y_predict_bad==-1],marker='x',s=150)

plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==1][y_predict_good==-1],X.loc[:,'x2'][y==1][y_predict_good==-1],marker='x',s=150)

plt.legend([good,bad],['good','bad'])

plt.show()

去除异常点后重新读取数据

#读取数据

import pandas as pd

data = pd.read_csv('data_class_processed.csv')

data.head()

#定义X和y

X = data.drop(['y'],axis=1)

y = data.loc[:,'y']

使用PCA进行主成分分析

#PCA进行主成分分析

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.decomposition import PCA

X_norm = StandardScaler().fit_transform(X)

pca = PCA(n_components=2)

X_reduced = pca.fit_transform(X_norm)

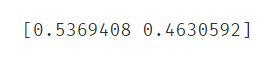

var_ratio = pca.explained_variance_ratio_

print(var_ratio)

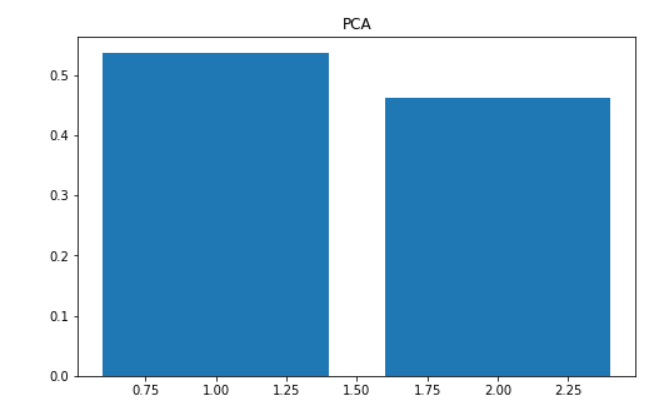

画出这两个维度的方差比例,观察是否要进行降维

#画出这两个维度的方差比例,发现没有必要降维

fig3 = plt.figure(figsize=(8,5))

plt.title('PCA')

plt.bar([1,2],var_ratio)

plt.show()

进行训练集合测试集的分离

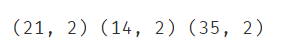

#完成数据分离

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,test_size=0.4,random_state=4)

print(X_train.shape,X_test.shape,X.shape)

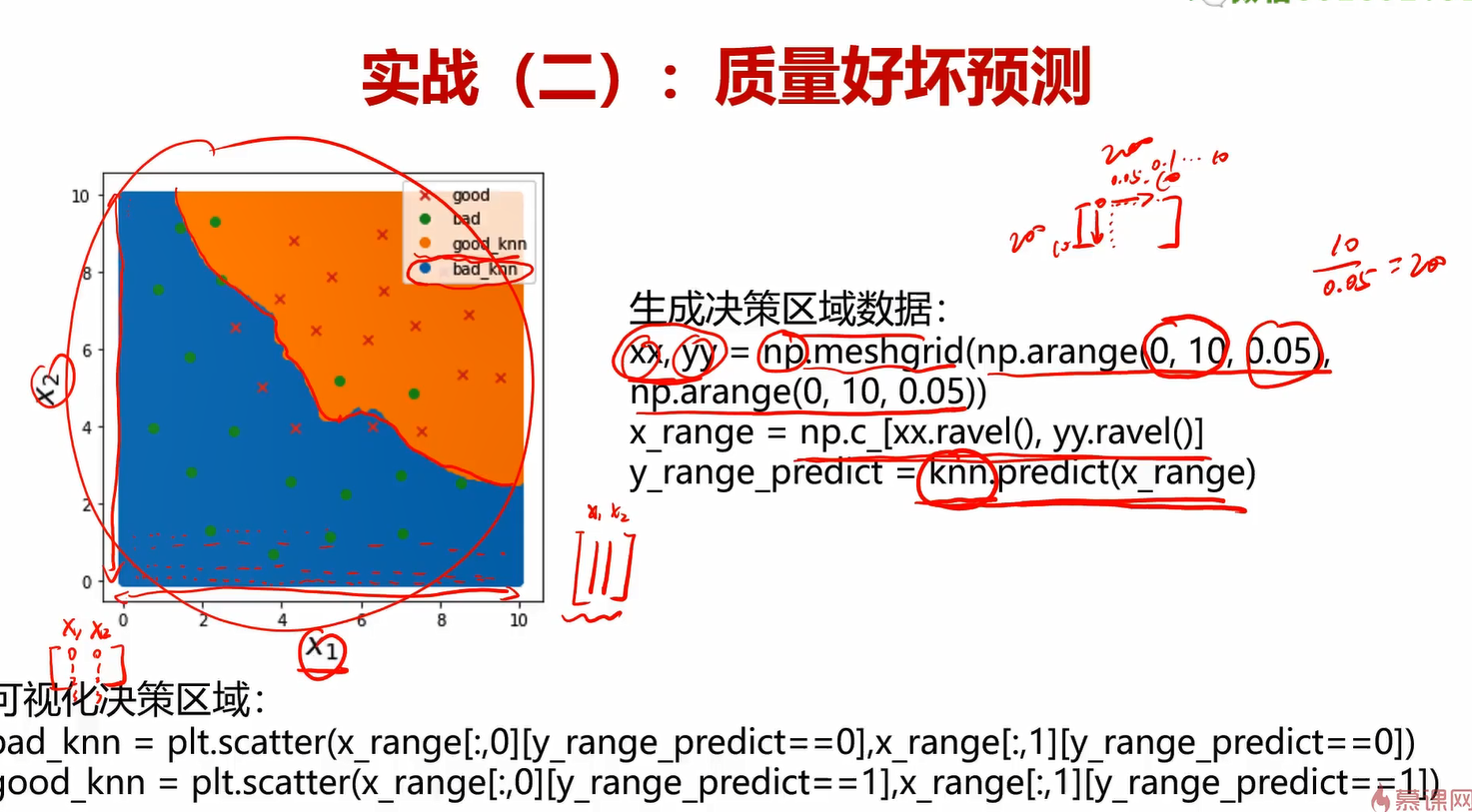

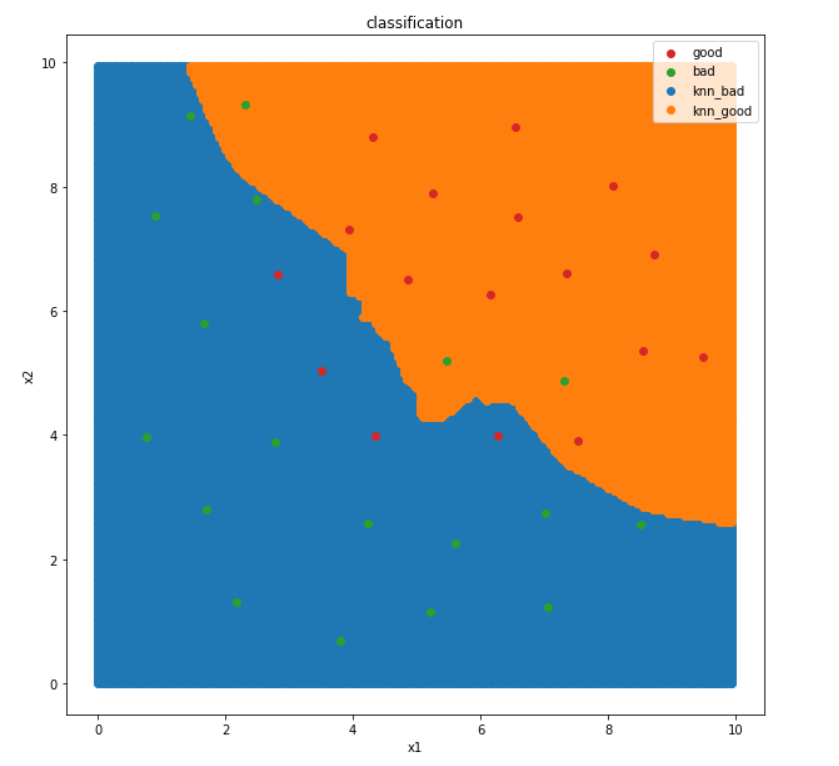

在n_neighbors=10的情况下建立KNN模型,计算分类的准确率,可视化决策边界

#建立KNN模型完成分类,n_neighbors取10,计算分类准确率,可视化分类边界

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=10)

knn.fit(X_train,y_train)

knn_train_predict = knn.predict(X_train)

knn_test_predict = knn.predict(X_test)

print(knn_train_predict,knn_test_predict)

#训练集准确率很高,测试集准确率很低,过拟合

from sklearn.metrics import accuracy_score

print(accuracy_score(y_train,knn_train_predict),accuracy_score(y_test,knn_test_predict))

画出决策边界图

#可视化分类边界

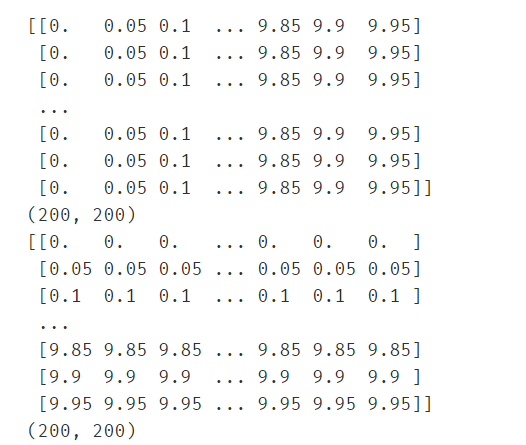

xx,yy = np.meshgrid(np.arange(0,10,0.05),np.arange(0,10,0.05))

print(xx)

print(xx.shape)

print(yy)

print(yy.shape)

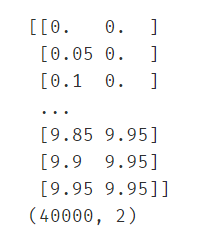

#先使用ravel()将xx和yy降到一维,再进行c_操作(合并成[xx,yy]的形式)

X_range = np.c_[xx.ravel(),yy.ravel()]

print(X_range)

print(X_range.shape)

X_range_predict = knn.predict(X_range)

#画出分类图

fig4 = plt.figure(figsize=(10,10))

plt.title('classification')

plt.xlabel('x1')

plt.ylabel('x2')

knn_bad = plt.scatter(X_range[:,0][X_range_predict==0],X_range[:,1][X_range_predict==0])

knn_good = plt.scatter(X_range[:,0][X_range_predict==1],X_range[:,1][X_range_predict==1])

#为了更清楚地显示数据,对x1和x2的数据做出区分

bad = plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==0],X.loc[:,'x2'][y==0])

good = plt.scatter(X.loc[:,'x1'][y==1],X.loc[:,'x2'][y==1])

plt.legend([good,bad,knn_bad,knn_good],['good','bad','knn_bad','knn_good'])

plt.show()

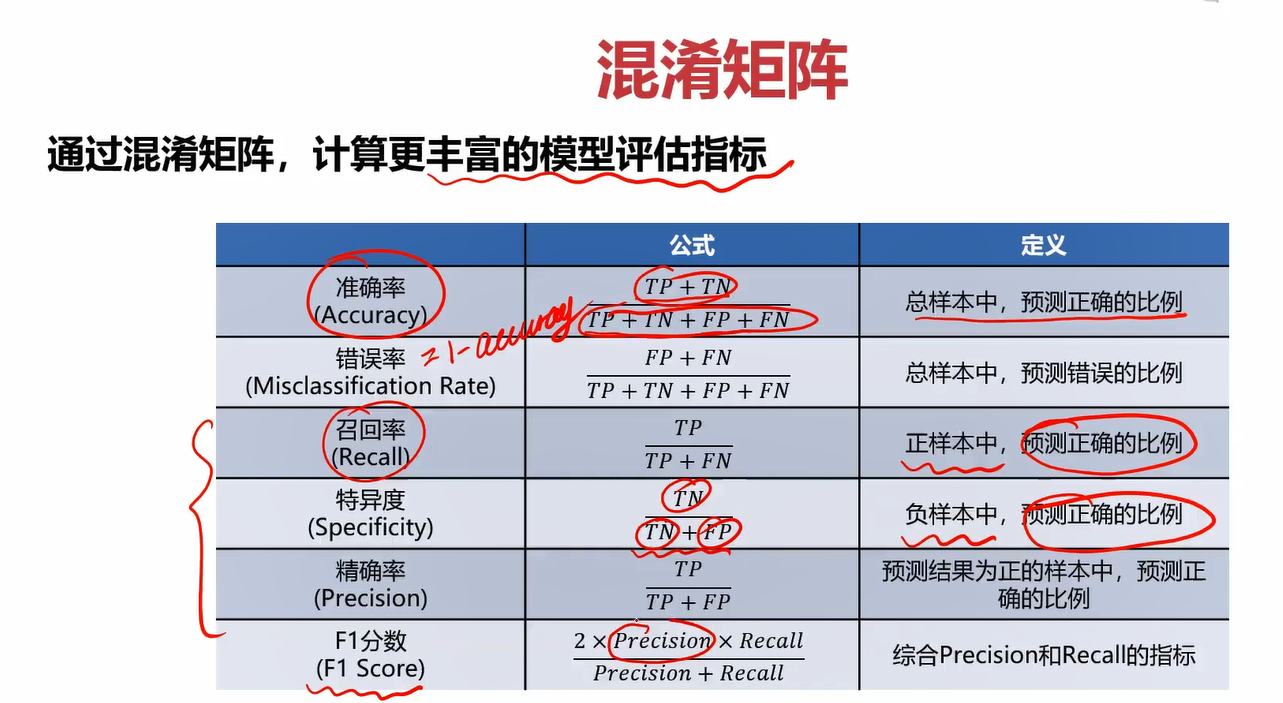

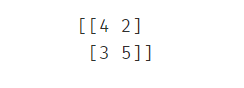

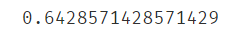

使用混淆矩阵计算准确率、召回率、特异度、精确率、F1分数

from sklearn.metrics import confusion_matrix

cm = confusion_matrix(y_test,knn_test_predict)

print(cm)

TN = cm[0][0]

FN = cm[1][0]

TP = cm[1][1]

FP = cm[0][1]

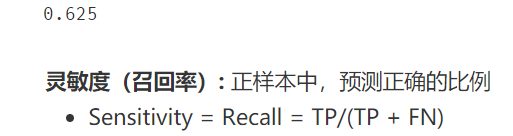

Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

print(Accuracy)

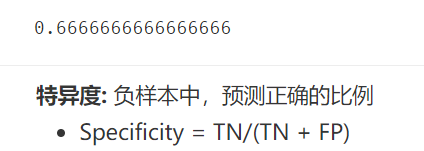

Recall = TP/(TP + FN)

print(Recall)

Specificity = TN/(TN + FP)

print(Specificity)

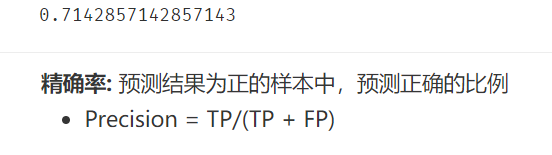

Precision = TP/(TP + FP)

print(Precision)

F1_score = 2*Precision*Recall/(Precision + Recall)

print(F1_score)

尝试不同的n_neighbors对准确率的影响

#尝试不同的n_neighbors(1-20),计算其在训练数据集、测试数据集上的准确率并作图

#列表推导式得到1~20

n = [x for x in range(1,21)]

accuracy_train = []

accuracy_test = []

for i in n:

knn_i = KNeighborsClassifier(n_neighbors=i)

knn_i.fit(X_train,y_train)

knn_train_predict_i = knn_i.predict(X_train)

knn_test_predict_i = knn_i.predict(X_test)

accuracy_train.append(accuracy_score(y_train,knn_train_predict_i))

accuracy_test.append(accuracy_score(y_test,knn_test_predict_i))

print(accuracy_train,accuracy_test)

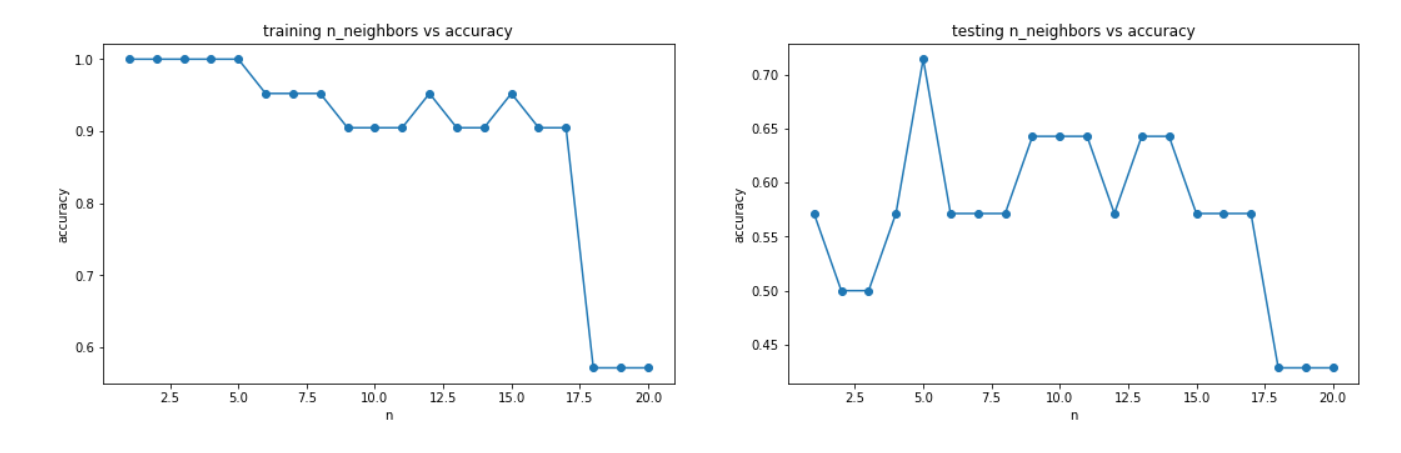

可视化n_neighbors对准确率的影响

#画出训练集和测试集维度与准确率的关系

fig5 = plt.figure(figsize=(18,5))

plt.subplot(121)

plt.title('training n_neighbors vs accuracy')

plt.xlabel('n')

plt.ylabel('accuracy')

plt.plot(n,accuracy_train,marker='o')

plt.subplot(122)

plt.title('testing n_neighbors vs accuracy')

plt.xlabel('n')

plt.ylabel('accuracy')

plt.plot(n,accuracy_test,marker='o')

plt.show()

好坏质检分类实战summary:

1、通过进行异常检测,帮助找到了潜在的异常数据点;

2、通过PCA分析,发现需要保留2维数据集;

3、实现了训练数据与测试数据的分离,并计算模型对于测试数据的预测准确率

4、计算得到混淆矩阵,实现模型更全面的评估

5、通过新的方法,可视化分类的决策边界

6、通过调整核心参数n_neighbors值,在计算对应的准确率,可以帮助我们更好的确定使用哪个模型

7、核心算法参考链接:https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html#sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier

至此,机器学习部分的笔记就已经全部完成,由于时间关系,有很多地方可能记得比较粗糙。但该笔记的目的也仅仅是提供一个快速复习和查阅的资料,如果想只通过该笔记学好机器学习是远远不够的,推荐多看一些课程和书籍。研一刚刚入学,新学期开始,联系了学校的一个技术工作室,认识了不少大牛,特此推荐一些学习路线:http://122.9.11.151/matrix/index#/studyRoute (天津科技大学Matrix Studio官方网站)

深度学习部分短期内可能不会更了,因为机器学习部分的笔记花了太长时间。深度学习可能会以单篇博客的方式再记录一些知识点把,不会像机器学习记那么详细了。如果你看到了最后,那你一定对ai非常感兴趣,并且愿意花大量精力去学习,那我们就是同道中人,虽然我还是刚学没多久的初学者,但还是欢迎和我交流~

最后感谢你能读到这里,祝各位读者在新学期工作升职,学业有成,科研顺利~

710

710